河北省张家口市高一历史(文)人民版必修3专题作业专题3.1顺乎世界之潮流

文档属性

| 名称 | 河北省张家口市高一历史(文)人民版必修3专题作业专题3.1顺乎世界之潮流 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 185.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-07-25 16:12:25 | ||

图片预览

文档简介

专题三

第一课

顺乎世界之潮流

一、单项选择题

1.陈旭麓指出:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”这场战争给中国带来的影响表述正确的是

①被迫卷入资本主义世界市场,自然经济完全解体

②冲击了传统的“夷夏”观念,萌发了向西方学习的新思潮

③领土和主权完整遭到破坏,独立发展道路被迫中断

④中国的历史进程发生了重大转变

A.

②③④

B.

①③④

C.

①②③

D①②④

2.徐继畲在《瀛环志略》中对华盛顿有如下评述:“呜呼,可不谓人杰矣哉!米利坚合众国以为国,幅员万里,不设王侯之号,不循世及之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!泰西古今人物,能不以华盛顿为称首哉!”这表明作者

A.鼓吹共和制,反对君主制

B.对君主制的反思走在时代前列

C.已成为洋务运动的先驱

D.主张仿效美国发展资本主义

3.《海国图志》在国内没有引起太大反响,只印了千册左右。而就在佩理到日本的1953年,日本人开始翻印《海国图志》,一共印刷了15版之多。1854年日本翻印该书60卷,士人争相购读,此后多次再版。而该书在中国印量很小,影响有限。这说明中日两国

A.社会危机的程度不同

B.变法图强的方针不同

C.变革的社会基础不同

D.对西方文化的认识不同

4.“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及”。导致此说的主要原因是

A.总结郑成功收复台湾经验

B.汲取两次鸦片战争的教训

C.接受中日甲午战争的教训

D.学习日本明治维新的经验

5.“它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因其主事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。结果是‘东一块西一块的进步’。零零碎碎的。是零卖的,不是批发的。”符合材料描述思想特点的下列哪位历史人物是

A.林则徐

B.曾国藩

C.洪仁玕

D.康有为

6.张謇评论某人时说:“以四朝之元老,筹三省之海防,统胜兵精卒五十营,设机厂、学堂六七处,历时二十年之久,用财数千万之多……曾无一端立于可战之地,以善可和之局。”张謇评论的是

A.曾国藩

B.李鸿章

C.张之洞

D.袁世凯

7.

“欲人诵经史、明大义,以敦君臣父子之伦也。虽机警多智,可以富国强兵,或恐不利于社稷。”这段话应该是

A.洋务派抨击维新派的言论

B.维新派抨击洋务派的言论

C.顽固派抨击洋务派的言论

D.维新派抨击顽固派的言论

近代史上,顽固派“其貌则孔也,其心则夷也”的指责主要针对下列哪位人物的思想主张?

A.魏源

B.李鸿章

C.康有为

D.孙中山

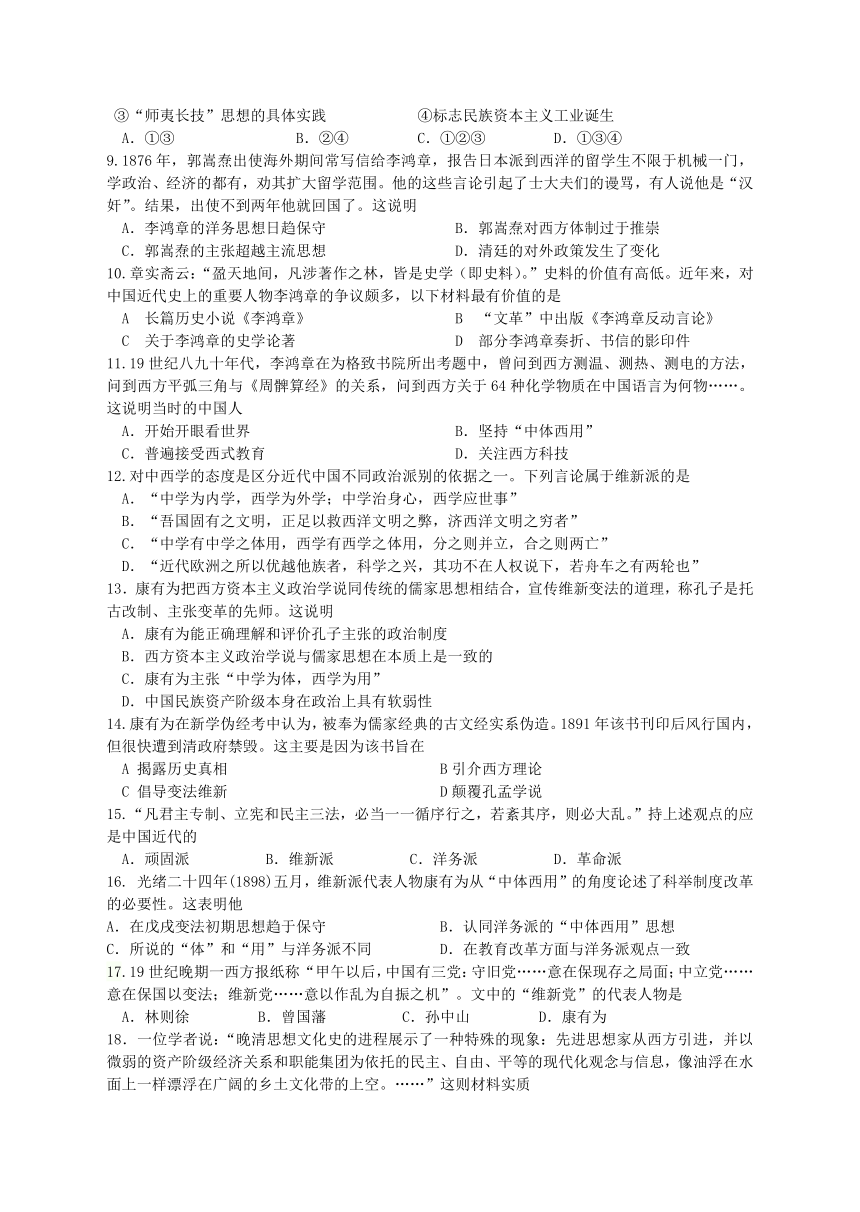

8.《点石斋画报·快枪述奇》描绘的洋务企业“金陵机器制造局”试验武器的情景。图中三人为:官员郭月楼和徐仲虎,工首唐履堂。图中文云:“工首……匠心运用,造成快枪。”从材料中可以得出的信息是

①晚清官府推动洋务军事工业

②洋务产品足令洋人为之汗颜

③“师夷长技”思想的具体实践

④标志民族资本主义工业诞生

A.①③

B.②④

C.①②③

D.①③④

9.1876年,郭嵩焘出使海外期间常写信给李鸿章,报告日本派到西洋的留学生不限于机械一门,学政治、经济的都有,劝其扩大留学范围。他的这些言论引起了士大夫们的谩骂,有人说他是“汉奸”。结果,出使不到两年他就回国了。这说明

A.李鸿章的洋务思想日趋保守

B.郭嵩焘对西方体制过于推崇

C.郭嵩焘的主张超越主流思想

D.清廷的对外政策发生了变化

10.章实斋云:“盈天地间,凡涉著作之林,皆是史学(即史料)。”史料的价值有高低。近年来,对中国近代史上的重要人物李鸿章的争议颇多,以下材料最有价值的是

A

长篇历史小说《李鸿章》

B

“文革”中出版《李鸿章反动言论》

C

关于李鸿章的史学论著

D

部分李鸿章奏折、书信的影印件

11.19世纪八九十年代,李鸿章在为格致书院所出考题中,曾问到西方测温、测热、测电的方法,问到西方平弧三角与《周髀算经》的关系,问到西方关于64种化学物质在中国语言为何物……。这说明当时的中国人

A.开始开眼看世界

B.坚持“中体西用”

C.普遍接受西式教育

D.关注西方科技

12.对中西学的态度是区分近代中国不同政治派别的依据之一。下列言论属于维新派的是

A.“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事”

B.“吾国固有之文明,正足以救西洋文明之弊,济西洋文明之穷者”

C.“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡”

D.“近代欧洲之所以优越他族者,科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮也”

13.康有为把西方资本主义政治学说同传统的儒家思想相结合,宣传维新变法的道理,称孔子是托古改制、主张变革的先师。这说明

A.康有为能正确理解和评价孔子主张的政治制度

B.西方资本主义政治学说与儒家思想在本质上是一致的

C.康有为主张“中学为体,西学为用”

D.中国民族资产阶级本身在政治上具有软弱性

14.康有为在新学伪经考中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造。1891年该书刊印后风行国内,但很快遭到清政府禁毁。这主要是因为该书旨在

A

揭露历史真相

B引介西方理论

C

倡导变法维新

D颠覆孔孟学说

15.“凡君主专制、立宪和民主三法,必当一一循序行之,若紊其序,则必大乱。”持上述观点的应是中国近代的

A.顽固派

B.维新派

C.洋务派

D.革命派

16.

光绪二十四年(1898)五月,维新派代表人物康有为从“中体西用”的角度论述了科举制度改革的必要性。这表明他

A.在戊戌变法初期思想趋于保守

B.认同洋务派的“中体西用”思想

C.所说的“体”和“用”与洋务派不同

D.在教育改革方面与洋务派观点一致

17.19世纪晚期一西方报纸称“甲午以后,中国有三党:守旧党……意在保现存之局面;中立党……意在保国以变法;维新党……意以作乱为自振之机”。文中的“维新党”的代表人物是

A.林则徐

B.曾国藩

C.孙中山

D.康有为

18.一位学者说:“晚清思想文化史的进程展示了一种特殊的现象:先进思想家从西方引进,并以微弱的资产阶级经济关系和职能集团为依托的民主、自由、平等的现代化观念与信息,像油浮在水面上一样漂浮在广阔的乡土文化带的上空。……”这则材料实质

A.批判近代洋务派的中体西用

B.反对宣传西方启蒙思想家的理念

C.指出资产阶级宣传西方启蒙思想的缺陷

D.否定资产阶级宣传启蒙思想的作用

19.晚清一位人士曾大声疾呼:“何以立国?曰富。何以制夷,曰强。何以致富强,曰在治人。人不自治,治之以法。”对材料中“治之以法”最恰当的理解是:

A.推翻君主政体

B.废除不平等条约

C.改革科举制度

D.变革政治制度

20.清廷兵部左侍郎王茂荫进呈咸丰皇帝一书:“其书版在京,如蒙皇上许有可采,请饬重为刊印,使亲王大臣家置一编,并令宗室八旗以是教,以是学,以知夷难御而非竟无法可御。”此书很快进入清朝最高决策层的视野,所提出的主张在洋务运动中付诸实践。该书最有可能是

A.《四洲志》

B.《海国图志》

C.《天演论》

D.《资政新编》

21.历史学家陈旭麓指出:中国人从林则徐“开眼看世界”开始,进而“中体西用”,进而自由平等博爱,进而民主和科学。在这个过程中,每一步伴随着古今中西新旧之争。不能佐证上述观点的史实是

A.林则徐建议制造炮船一抵御英国,被道光帝朱批为“一派胡言”

B.康有为抨击坚持“天不变,道亦不变”的封建顽固势力

C.陈独秀指出:孔教与共和……存其一必废其一

D.毛泽东提出符合中国国情的“工农武装割据”思想

22.图六为某名人陵墓护栏上镌刻的文字,其含义反映了该名人的社会发展观。据此判断他是

A.顾炎武

B.林则徐

C.洪秀全

D.严复

23.近代某思想家说:“然则必欲予民权自由,何必定出于革命乎?革命未成,而国大涂炭,则民权自由,且不可得也。”这位思想家主张

A.改良维新

B.民主共和

C.暴力革命

D.君主专制

24.“天演”、“物竞”、“淘汰”、“天择”等术语,渐成报纸文章的熟语和爱国志士的口头禅,许多人用这些名词命名。原名胡洪骍的胡适,也从“物竞天择适者生存”中取“适”字做了自己的表字和笔名。这反映了

A.“开眼看世界”成为一股社会思潮

B.“中学为体,西学为用”是文化主流

C.崇洋媚外渐成社会风尚

D.实行制度变革的意识开始萌发

25.姚莹在《东溟文后集》写道:“欲吾中国童叟皆习见闻,知彼虚实,然后徐图制夷。是诚喋血饮恨而为此书,冀雪中国之耻,重边海之防,免胥沦于鬼域。”与此书类似的一项是

A.《变法通议》

B.《资政新篇》

C.《建国方略》

D.《瀛环志略》

二、材料阅读题(12分)

26.材料:(节选)

材料四 “中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。(陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》)

阅读上述材料,回答以下问题:

(1)概括材料四中陈旭麓是如何评价“中体西用”的,指出这一评价遵循的原则是什么?(6分)

按照这一原则,任选材料四表中的一种观点进行评价。(4分

参考答案:

1-25

ABCBB

BCACD

DCDCB

CCCDB

DDADD

26:评价:当时中国封建顽固势力异常强大,“中体西用”为西学的传入创造了条件。

原则:历史评价应把评价对象放在当时的历史条件下进行。

戊戌变法:该观点忽视了当时封建顽固势力强大,维新派实力相对弱小的特定历史条件。

辛亥革命:该观点忽视了当时中华民族危机空前严重,清政府的“新政”步入困境,民主革命势力迅速发展的历史现实。

新文化运动:该观点忽视了当时的专制统治和复古逆流的社会现实,以及新文化运动知识精英试图把中国引入民主政治轨道的追求。

第一课

顺乎世界之潮流

一、单项选择题

1.陈旭麓指出:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”这场战争给中国带来的影响表述正确的是

①被迫卷入资本主义世界市场,自然经济完全解体

②冲击了传统的“夷夏”观念,萌发了向西方学习的新思潮

③领土和主权完整遭到破坏,独立发展道路被迫中断

④中国的历史进程发生了重大转变

A.

②③④

B.

①③④

C.

①②③

D①②④

2.徐继畲在《瀛环志略》中对华盛顿有如下评述:“呜呼,可不谓人杰矣哉!米利坚合众国以为国,幅员万里,不设王侯之号,不循世及之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!泰西古今人物,能不以华盛顿为称首哉!”这表明作者

A.鼓吹共和制,反对君主制

B.对君主制的反思走在时代前列

C.已成为洋务运动的先驱

D.主张仿效美国发展资本主义

3.《海国图志》在国内没有引起太大反响,只印了千册左右。而就在佩理到日本的1953年,日本人开始翻印《海国图志》,一共印刷了15版之多。1854年日本翻印该书60卷,士人争相购读,此后多次再版。而该书在中国印量很小,影响有限。这说明中日两国

A.社会危机的程度不同

B.变法图强的方针不同

C.变革的社会基础不同

D.对西方文化的认识不同

4.“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及”。导致此说的主要原因是

A.总结郑成功收复台湾经验

B.汲取两次鸦片战争的教训

C.接受中日甲午战争的教训

D.学习日本明治维新的经验

5.“它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因其主事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。结果是‘东一块西一块的进步’。零零碎碎的。是零卖的,不是批发的。”符合材料描述思想特点的下列哪位历史人物是

A.林则徐

B.曾国藩

C.洪仁玕

D.康有为

6.张謇评论某人时说:“以四朝之元老,筹三省之海防,统胜兵精卒五十营,设机厂、学堂六七处,历时二十年之久,用财数千万之多……曾无一端立于可战之地,以善可和之局。”张謇评论的是

A.曾国藩

B.李鸿章

C.张之洞

D.袁世凯

7.

“欲人诵经史、明大义,以敦君臣父子之伦也。虽机警多智,可以富国强兵,或恐不利于社稷。”这段话应该是

A.洋务派抨击维新派的言论

B.维新派抨击洋务派的言论

C.顽固派抨击洋务派的言论

D.维新派抨击顽固派的言论

近代史上,顽固派“其貌则孔也,其心则夷也”的指责主要针对下列哪位人物的思想主张?

A.魏源

B.李鸿章

C.康有为

D.孙中山

8.《点石斋画报·快枪述奇》描绘的洋务企业“金陵机器制造局”试验武器的情景。图中三人为:官员郭月楼和徐仲虎,工首唐履堂。图中文云:“工首……匠心运用,造成快枪。”从材料中可以得出的信息是

①晚清官府推动洋务军事工业

②洋务产品足令洋人为之汗颜

③“师夷长技”思想的具体实践

④标志民族资本主义工业诞生

A.①③

B.②④

C.①②③

D.①③④

9.1876年,郭嵩焘出使海外期间常写信给李鸿章,报告日本派到西洋的留学生不限于机械一门,学政治、经济的都有,劝其扩大留学范围。他的这些言论引起了士大夫们的谩骂,有人说他是“汉奸”。结果,出使不到两年他就回国了。这说明

A.李鸿章的洋务思想日趋保守

B.郭嵩焘对西方体制过于推崇

C.郭嵩焘的主张超越主流思想

D.清廷的对外政策发生了变化

10.章实斋云:“盈天地间,凡涉著作之林,皆是史学(即史料)。”史料的价值有高低。近年来,对中国近代史上的重要人物李鸿章的争议颇多,以下材料最有价值的是

A

长篇历史小说《李鸿章》

B

“文革”中出版《李鸿章反动言论》

C

关于李鸿章的史学论著

D

部分李鸿章奏折、书信的影印件

11.19世纪八九十年代,李鸿章在为格致书院所出考题中,曾问到西方测温、测热、测电的方法,问到西方平弧三角与《周髀算经》的关系,问到西方关于64种化学物质在中国语言为何物……。这说明当时的中国人

A.开始开眼看世界

B.坚持“中体西用”

C.普遍接受西式教育

D.关注西方科技

12.对中西学的态度是区分近代中国不同政治派别的依据之一。下列言论属于维新派的是

A.“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事”

B.“吾国固有之文明,正足以救西洋文明之弊,济西洋文明之穷者”

C.“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡”

D.“近代欧洲之所以优越他族者,科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮也”

13.康有为把西方资本主义政治学说同传统的儒家思想相结合,宣传维新变法的道理,称孔子是托古改制、主张变革的先师。这说明

A.康有为能正确理解和评价孔子主张的政治制度

B.西方资本主义政治学说与儒家思想在本质上是一致的

C.康有为主张“中学为体,西学为用”

D.中国民族资产阶级本身在政治上具有软弱性

14.康有为在新学伪经考中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造。1891年该书刊印后风行国内,但很快遭到清政府禁毁。这主要是因为该书旨在

A

揭露历史真相

B引介西方理论

C

倡导变法维新

D颠覆孔孟学说

15.“凡君主专制、立宪和民主三法,必当一一循序行之,若紊其序,则必大乱。”持上述观点的应是中国近代的

A.顽固派

B.维新派

C.洋务派

D.革命派

16.

光绪二十四年(1898)五月,维新派代表人物康有为从“中体西用”的角度论述了科举制度改革的必要性。这表明他

A.在戊戌变法初期思想趋于保守

B.认同洋务派的“中体西用”思想

C.所说的“体”和“用”与洋务派不同

D.在教育改革方面与洋务派观点一致

17.19世纪晚期一西方报纸称“甲午以后,中国有三党:守旧党……意在保现存之局面;中立党……意在保国以变法;维新党……意以作乱为自振之机”。文中的“维新党”的代表人物是

A.林则徐

B.曾国藩

C.孙中山

D.康有为

18.一位学者说:“晚清思想文化史的进程展示了一种特殊的现象:先进思想家从西方引进,并以微弱的资产阶级经济关系和职能集团为依托的民主、自由、平等的现代化观念与信息,像油浮在水面上一样漂浮在广阔的乡土文化带的上空。……”这则材料实质

A.批判近代洋务派的中体西用

B.反对宣传西方启蒙思想家的理念

C.指出资产阶级宣传西方启蒙思想的缺陷

D.否定资产阶级宣传启蒙思想的作用

19.晚清一位人士曾大声疾呼:“何以立国?曰富。何以制夷,曰强。何以致富强,曰在治人。人不自治,治之以法。”对材料中“治之以法”最恰当的理解是:

A.推翻君主政体

B.废除不平等条约

C.改革科举制度

D.变革政治制度

20.清廷兵部左侍郎王茂荫进呈咸丰皇帝一书:“其书版在京,如蒙皇上许有可采,请饬重为刊印,使亲王大臣家置一编,并令宗室八旗以是教,以是学,以知夷难御而非竟无法可御。”此书很快进入清朝最高决策层的视野,所提出的主张在洋务运动中付诸实践。该书最有可能是

A.《四洲志》

B.《海国图志》

C.《天演论》

D.《资政新编》

21.历史学家陈旭麓指出:中国人从林则徐“开眼看世界”开始,进而“中体西用”,进而自由平等博爱,进而民主和科学。在这个过程中,每一步伴随着古今中西新旧之争。不能佐证上述观点的史实是

A.林则徐建议制造炮船一抵御英国,被道光帝朱批为“一派胡言”

B.康有为抨击坚持“天不变,道亦不变”的封建顽固势力

C.陈独秀指出:孔教与共和……存其一必废其一

D.毛泽东提出符合中国国情的“工农武装割据”思想

22.图六为某名人陵墓护栏上镌刻的文字,其含义反映了该名人的社会发展观。据此判断他是

A.顾炎武

B.林则徐

C.洪秀全

D.严复

23.近代某思想家说:“然则必欲予民权自由,何必定出于革命乎?革命未成,而国大涂炭,则民权自由,且不可得也。”这位思想家主张

A.改良维新

B.民主共和

C.暴力革命

D.君主专制

24.“天演”、“物竞”、“淘汰”、“天择”等术语,渐成报纸文章的熟语和爱国志士的口头禅,许多人用这些名词命名。原名胡洪骍的胡适,也从“物竞天择适者生存”中取“适”字做了自己的表字和笔名。这反映了

A.“开眼看世界”成为一股社会思潮

B.“中学为体,西学为用”是文化主流

C.崇洋媚外渐成社会风尚

D.实行制度变革的意识开始萌发

25.姚莹在《东溟文后集》写道:“欲吾中国童叟皆习见闻,知彼虚实,然后徐图制夷。是诚喋血饮恨而为此书,冀雪中国之耻,重边海之防,免胥沦于鬼域。”与此书类似的一项是

A.《变法通议》

B.《资政新篇》

C.《建国方略》

D.《瀛环志略》

二、材料阅读题(12分)

26.材料:(节选)

材料四 “中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。(陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》)

阅读上述材料,回答以下问题:

(1)概括材料四中陈旭麓是如何评价“中体西用”的,指出这一评价遵循的原则是什么?(6分)

按照这一原则,任选材料四表中的一种观点进行评价。(4分

参考答案:

1-25

ABCBB

BCACD

DCDCB

CCCDB

DDADD

26:评价:当时中国封建顽固势力异常强大,“中体西用”为西学的传入创造了条件。

原则:历史评价应把评价对象放在当时的历史条件下进行。

戊戌变法:该观点忽视了当时封建顽固势力强大,维新派实力相对弱小的特定历史条件。

辛亥革命:该观点忽视了当时中华民族危机空前严重,清政府的“新政”步入困境,民主革命势力迅速发展的历史现实。

新文化运动:该观点忽视了当时的专制统治和复古逆流的社会现实,以及新文化运动知识精英试图把中国引入民主政治轨道的追求。

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史