3.6 光合作用(第1课时)教学设计和教学反思

文档属性

| 名称 | 3.6 光合作用(第1课时)教学设计和教学反思 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2017-08-17 19:51:34 | ||

图片预览

文档简介

《光合作用》的教学案例之设计及思考

一.教学目标

1.知识与技能

①知道光合作用的产物、条件、场所;

②掌握光合作用的总反应式;

③构建植物光合作用知识结构体系。

2.过程与方法

通过探究设计光合作用相关实验,培养科学探究能力。

3.情感态度价值观

通过探究实验设计,知道光合作用的原理,深刻理解生命科学的价值,体会科学探究的快乐。

二.教学重难点

光合作用相关实验的设计(科学实验方法的运用),完整知识结构的构建。

三.教学过程

(一)开门见山,引入新课

大自然给了人类许许多多的馈赠,为人类提供了许许多多的粮食,比如说水稻。这些粮食是植物通过什么形成的?光合作用的产物是什么?水稻中最主要的成分是什么?(淀粉)怎样检验它的存在?(碘液)

演示实验:透明矿泉水瓶中的白粥滴加碘液后变蓝。

设计意图:知识建构,从生活体验出发,引发思考,为后续的新知识的学习铺垫。

(二)设计实验,科学探究

1.探究一:光合作用的产物之一——淀粉

过渡问题:像水稻这样有果实的植物,植物进行光合作用将制造的有机物(淀粉)可以储存在果实中,但是对于我们平常在马路边看见的一些大树,它们有事将有机物储存在哪里呢?如何检验?

可行实验:①取植物叶片,放在酒精内隔水浴加热(目的:脱色处理),②滴加碘液,观察叶片是否变蓝。

预设分析:大部分学生都能提出滴加碘液检验,但是未有脱色的想法,也未有隔水浴加热的想法。

应对策略:在学生回答后直接当堂剪下一片树叶滴加碘液,观察变色是否明显,启发式教学和实证教学。并演示酒精隔水浴脱色实验,描述注意事项等细节,为后续的学生实验做铺垫,起到帮扶学生的作用。

2.探究二:光合作用的产物之二——氧气

过渡问题:植物光合作用除了给人类带来了食物带来了有机物,还为人类提供了什么?氧气看不见摸不着,怎么知道它是由植物光合作用产生的?能否设计实验证明植物光合作用会制造氧气?

学生活动:画实验设计图。

可行实验:将植物置于水中和阳光下,通过气泡的产生和气体的检验来验证光合作用能产生氧气。现象:收集的气体能使带火星的木条复燃。

学生分析:可能学生会分析直接将带火星的木条靠近植物,现象明显吗?

应对策略:引导学生利用转换法,回忆前面学过的收集氧气的方法。

展示实物,并投影,让学生真实感受光合作用产生氧气。

3.探究三:光合作用的条件之二——光

过渡问题:植物光合作用能产生有机物和氧气,那么植物是不是在任何情况下都能进行光合作用?光合作用的条件是什么?设计实验方案:①实验的变量是什么?②如何设置这个变量?③通过观察什么现象来判断光合作用是否进行?小组讨论。

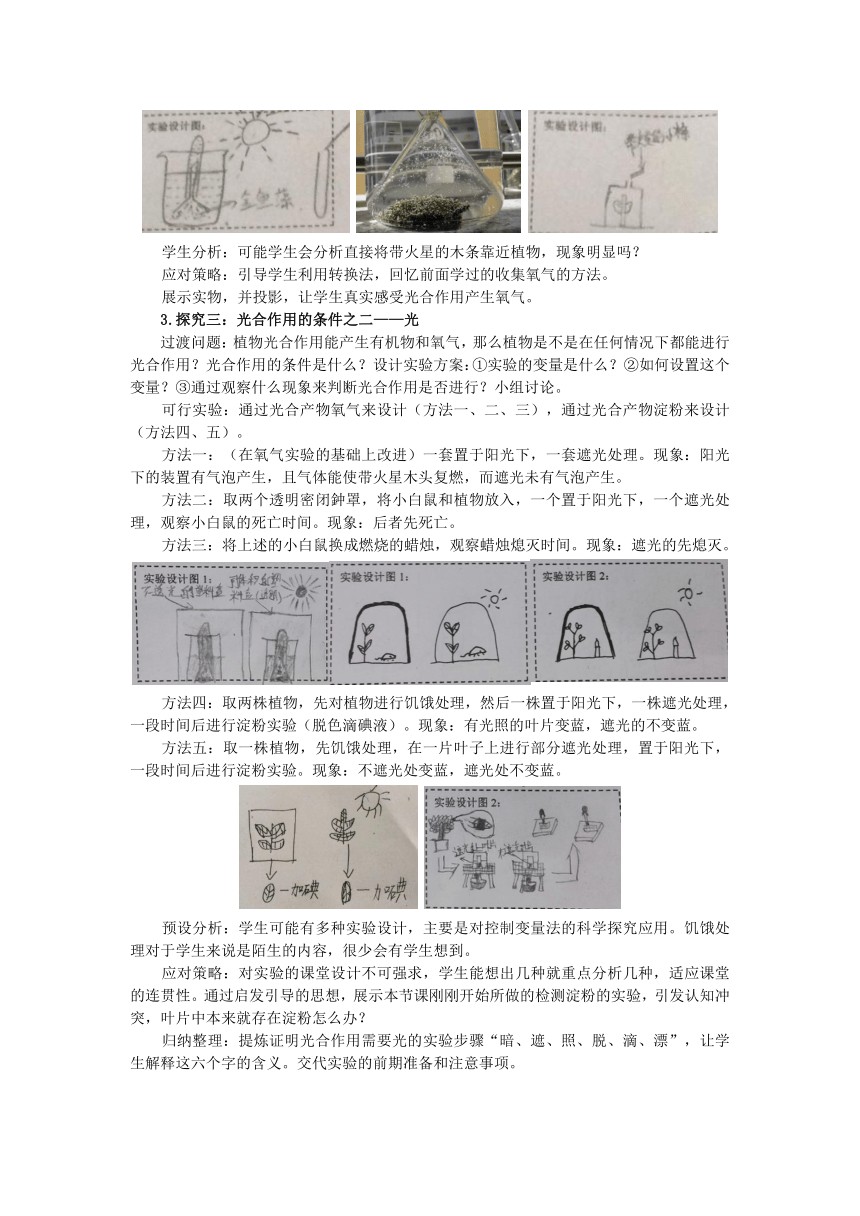

可行实验:通过光合产物氧气来设计(方法一、二、三),通过光合产物淀粉来设计(方法四、五)。

方法一:(在氧气实验的基础上改进)一套置于阳光下,一套遮光处理。现象:阳光下的装置有气泡产生,且气体能使带火星木头复燃,而遮光未有气泡产生。

方法二:取两个透明密闭鈡罩,将小白鼠和植物放入,一个置于阳光下,一个遮光处理,观察小白鼠的死亡时间。现象:后者先死亡。

方法三:将上述的小白鼠换成燃烧的蜡烛,观察蜡烛熄灭时间。现象:遮光的先熄灭。

方法四:取两株植物,先对植物进行饥饿处理,然后一株置于阳光下,一株遮光处理,一段时间后进行淀粉实验(脱色滴碘液)。现象:有光照的叶片变蓝,遮光的不变蓝。

方法五:取一株植物,先饥饿处理,在一片叶子上进行部分遮光处理,置于阳光下,一段时间后进行淀粉实验。现象:不遮光处变蓝,遮光处不变蓝。

预设分析:学生可能有多种实验设计,主要是对控制变量法的科学探究应用。饥饿处理对于学生来说是陌生的内容,很少会有学生想到。

应对策略:对实验的课堂设计不可强求,学生能想出几种就重点分析几种,适应课堂的连贯性。通过启发引导的思想,展示本节课刚刚开始所做的检测淀粉的实验,引发认知冲突,叶片中本来就存在淀粉怎么办?

归纳整理:提炼证明光合作用需要光的实验步骤“暗、遮、照、脱、滴、漂”,让学生解释这六个字的含义。交代实验的前期准备和注意事项。

学生分组实验:关注学生的操作,指正不当的行为。

成果共享:把互联网引入课堂,将学生的实验操作、实验成果通过多媒体实时投影到屏幕,让学生获得快乐的体验。

兴趣拓展:(亮点展示)有一组同学做出来的叶片上出现了文字,知道这片叶子被动过什么手脚吗?巩固知识。

4.探究四:光合作用的条件之二——叶绿体

过渡:观察老师所做的银边天竺葵叶片,与你的有何不同?除了遮光处没有变蓝,其他部位是不是都变蓝了?为什么?结论:植物的光合作用需要叶绿体。

(三)归纳结论,知识建模

四.本堂课的设计思路

(一)课前从备课入手

1.备教材

教材只是教学的一种工具教材对于学生而言,他们自己是很难读懂的,而备课,就是解决三个问题:为何教,教学是为了满足学生的认知需求;教什么,即把握住本堂课的教学目标;怎么教,就是教师围绕目标对知识进行处理如何让学生更容易接受。根据书本上的编排,先讲光合作用的原理,再讲光合作用的条件和产物,显然,这是验证式的教学,而科学的核心在于探究,在课本的基础上,我大胆进行了处理:先光合作用的条件和产物,通过实验的探究设计得出实验原理,对于学生而言,这样的教学才是知识建构的学习。

2.备学生

在实际教学中,因为年龄、生活经历的因素,学生对教材内容在理解上存在一定的差异,每位学生的“教学起点”也是不同的,所以教师要对大部分学生的学情提前了解,将自己的角色转换为学生,从学生的立场和需求设计本节课,让课堂设计更接地气。对于他们能直接理解的实验现象只需做简单总结即可,少做无用功,重点解释困惑学生的那些难以理解的概念和规律,通过实验实证纠正学生一些错误前概念,提高教学的效率。当然,必要的情况下,也要让学生提前预习,为学习做好铺垫。

3.备实验

实验课的备课一般都会花费较多的时间,因为实验各个环节的状况繁多冗杂。教师要明确实验的目的是什么,实验该如何设计,实验将会得到怎样的预期效果,实验适合在怎样的场所进行,实验以怎样的形式呈现,怎样的实验条件效果最佳。这就需要教师自己课前动手做一遍实验,感受实验可能遇到的问题。

例如光合作用中光照时长多久为宜?选取怎样的叶片脱色时间短?考虑到上午的课光照时间不够如何解决?脱色时酒精的量多少为宜?等等。每个细节都可能造成实验现象的不明显,影响课堂实证教学。

4.备重难点

如何引导学生突破实验重点,化解难点,问题的设计至关重要。每个具体问题都应提前充分准备,比如深思哪些问题值得提出,从哪些角度提出,怎样提学生更容易接受等等。通过设计相应的问题情境,可以将教学任务进行分解,转换成一个个具体的问题,有梯度地培养学生解决实际问题的能力。当然,教师要有意识地提前搜集背景资料,在精心预设的同时,期待学生的动态生成,为实验实证提供契机。

例如我在处理如何检验叶片中的淀粉这一重难点时,设计思路如下:①提问淀粉如何检验;②演示;③如何检验叶片中有淀粉;④如何解决?现象不明显的原因是什么?⑤介绍酒精脱色;⑥直接加热,有什么问题?⑦怎么解决这种问题;⑧介绍水浴加热。

又如我在处理引导学生设计实验探究植物的光合作用需要光这一重难点时,设计思路如下:①实验的变量是什么?②如何设置光这个变量?③通过观察什么现象来判断光合作用是否进行?

(二)课中引导学生深度参与

学习要有深度,教师必须进行有针对性、启发性、参与性和体验性的教学设让关键是让学生深度参与,自主探求正确的思想与方法,而不是单纯记住什么是标准答案。

1.提出问题引导积极参与

本堂课的教学注重问题的驱动和任务的驱动,通过提问、追问、不断追问,寻求与学生的“对话”,以“对话式”的教学方式进行问题解决。对话中问题的设计要有指向性、有难度梯度、有逐步深度,否则对话很容易冷场。

例如在设计实验时我直接提问:能否设计一个实验来证明植物的光合作用需要光?(学生沉默)而继续指引:实验的变量是什么?如何控制光这个变量?通过观察什么现象来判断光合作用是否进行?(学生陷入了讨论)问题引领会使学生置身在问题当中,获得一种体验感。由于学生的积极参与,学生看待事物的态度有了明显的改变,求知的欲望更强,思考问题的能力也明显增强。

2.设计活动吸引全员参与

再好的教学设计,再清楚的知识讲评,也抵不上学生的动手操练,一直以来,实验始终贯穿科学教学课堂。学生实验的准备费时费力,本节课的淀粉实验的前期准备的工作量很是巨大,而且耗时长,很多教师都不愿意做这个实验,有些哪怕做了,效果也未必明显。通过学生自己动手操作的活动设计,知道实验操作的细节,并且在这之前已经演示过,放手让学生去做,有扶有放。学生能真实感受到植物的光合作用确确实实是产生淀粉的,并且遮光处未有淀粉生成,印象深刻,而且动手过程课堂探究氛围浓厚,学生参与度高。

3.提炼知识点提供内容参与

设计实验证明植物的光合作用需要光的设计流程是本堂课的重难点之一,哪怕学生提出实验方案,教师再强调过,还是很多学生容易遗忘,如果能在课中花时间稍加整理提炼,也能增强学生的课堂参与度。如用“暗、遮、照、脱、滴、漂”描述,让学生对单个字进行解释,也能体验学习的乐趣。

(三)课后对学生留白

“淀粉遇碘液为什么会变蓝?碘液的成分是什么?叶绿素的化学式是什么?植物的光合作用需要叶绿体,但是枫叶是红色的,他是如何制造有机物的?”这是我上完课后学生对我提出的几个问题,也就是说学生有这个认知需求,但是只有少数学生会去思考。如果能把这些有意义的问题当作学生的课外任务,让他们凭借自己的能力搜寻结论,并私下交流讨论,这样的学习不是更加有意义?

五.课后反思

(一)实验设计难以预测

本节课的教学牵涉到多个实验方案的设计,一个实验可能对应多个方案,内容和形式的灵活度都很高,学生的答案更是无法预测,有正确的也可能是错误的,首先教师要做出判断,在课前也要有相应的答案预设,不然课堂上出现了新方案,将很难把握教学时间。

(二)学生的表述不规范

有些学生可能能设计出相应的实验方案,但是往往叫起来回答时,却表达不清楚或者不规范,所以在平常的教学中,还是尽量要让学生多说,教师只是起到引导和修正的作用。

(三)教学时间紧凑

这节课的教学内容多,而且有学生实验,花费的时间多,所以整堂课的节奏是很快的,就是在这样的教学设计中,必须是有舍有留,这样才会凸显课堂的教学重点。

一.教学目标

1.知识与技能

①知道光合作用的产物、条件、场所;

②掌握光合作用的总反应式;

③构建植物光合作用知识结构体系。

2.过程与方法

通过探究设计光合作用相关实验,培养科学探究能力。

3.情感态度价值观

通过探究实验设计,知道光合作用的原理,深刻理解生命科学的价值,体会科学探究的快乐。

二.教学重难点

光合作用相关实验的设计(科学实验方法的运用),完整知识结构的构建。

三.教学过程

(一)开门见山,引入新课

大自然给了人类许许多多的馈赠,为人类提供了许许多多的粮食,比如说水稻。这些粮食是植物通过什么形成的?光合作用的产物是什么?水稻中最主要的成分是什么?(淀粉)怎样检验它的存在?(碘液)

演示实验:透明矿泉水瓶中的白粥滴加碘液后变蓝。

设计意图:知识建构,从生活体验出发,引发思考,为后续的新知识的学习铺垫。

(二)设计实验,科学探究

1.探究一:光合作用的产物之一——淀粉

过渡问题:像水稻这样有果实的植物,植物进行光合作用将制造的有机物(淀粉)可以储存在果实中,但是对于我们平常在马路边看见的一些大树,它们有事将有机物储存在哪里呢?如何检验?

可行实验:①取植物叶片,放在酒精内隔水浴加热(目的:脱色处理),②滴加碘液,观察叶片是否变蓝。

预设分析:大部分学生都能提出滴加碘液检验,但是未有脱色的想法,也未有隔水浴加热的想法。

应对策略:在学生回答后直接当堂剪下一片树叶滴加碘液,观察变色是否明显,启发式教学和实证教学。并演示酒精隔水浴脱色实验,描述注意事项等细节,为后续的学生实验做铺垫,起到帮扶学生的作用。

2.探究二:光合作用的产物之二——氧气

过渡问题:植物光合作用除了给人类带来了食物带来了有机物,还为人类提供了什么?氧气看不见摸不着,怎么知道它是由植物光合作用产生的?能否设计实验证明植物光合作用会制造氧气?

学生活动:画实验设计图。

可行实验:将植物置于水中和阳光下,通过气泡的产生和气体的检验来验证光合作用能产生氧气。现象:收集的气体能使带火星的木条复燃。

学生分析:可能学生会分析直接将带火星的木条靠近植物,现象明显吗?

应对策略:引导学生利用转换法,回忆前面学过的收集氧气的方法。

展示实物,并投影,让学生真实感受光合作用产生氧气。

3.探究三:光合作用的条件之二——光

过渡问题:植物光合作用能产生有机物和氧气,那么植物是不是在任何情况下都能进行光合作用?光合作用的条件是什么?设计实验方案:①实验的变量是什么?②如何设置这个变量?③通过观察什么现象来判断光合作用是否进行?小组讨论。

可行实验:通过光合产物氧气来设计(方法一、二、三),通过光合产物淀粉来设计(方法四、五)。

方法一:(在氧气实验的基础上改进)一套置于阳光下,一套遮光处理。现象:阳光下的装置有气泡产生,且气体能使带火星木头复燃,而遮光未有气泡产生。

方法二:取两个透明密闭鈡罩,将小白鼠和植物放入,一个置于阳光下,一个遮光处理,观察小白鼠的死亡时间。现象:后者先死亡。

方法三:将上述的小白鼠换成燃烧的蜡烛,观察蜡烛熄灭时间。现象:遮光的先熄灭。

方法四:取两株植物,先对植物进行饥饿处理,然后一株置于阳光下,一株遮光处理,一段时间后进行淀粉实验(脱色滴碘液)。现象:有光照的叶片变蓝,遮光的不变蓝。

方法五:取一株植物,先饥饿处理,在一片叶子上进行部分遮光处理,置于阳光下,一段时间后进行淀粉实验。现象:不遮光处变蓝,遮光处不变蓝。

预设分析:学生可能有多种实验设计,主要是对控制变量法的科学探究应用。饥饿处理对于学生来说是陌生的内容,很少会有学生想到。

应对策略:对实验的课堂设计不可强求,学生能想出几种就重点分析几种,适应课堂的连贯性。通过启发引导的思想,展示本节课刚刚开始所做的检测淀粉的实验,引发认知冲突,叶片中本来就存在淀粉怎么办?

归纳整理:提炼证明光合作用需要光的实验步骤“暗、遮、照、脱、滴、漂”,让学生解释这六个字的含义。交代实验的前期准备和注意事项。

学生分组实验:关注学生的操作,指正不当的行为。

成果共享:把互联网引入课堂,将学生的实验操作、实验成果通过多媒体实时投影到屏幕,让学生获得快乐的体验。

兴趣拓展:(亮点展示)有一组同学做出来的叶片上出现了文字,知道这片叶子被动过什么手脚吗?巩固知识。

4.探究四:光合作用的条件之二——叶绿体

过渡:观察老师所做的银边天竺葵叶片,与你的有何不同?除了遮光处没有变蓝,其他部位是不是都变蓝了?为什么?结论:植物的光合作用需要叶绿体。

(三)归纳结论,知识建模

四.本堂课的设计思路

(一)课前从备课入手

1.备教材

教材只是教学的一种工具教材对于学生而言,他们自己是很难读懂的,而备课,就是解决三个问题:为何教,教学是为了满足学生的认知需求;教什么,即把握住本堂课的教学目标;怎么教,就是教师围绕目标对知识进行处理如何让学生更容易接受。根据书本上的编排,先讲光合作用的原理,再讲光合作用的条件和产物,显然,这是验证式的教学,而科学的核心在于探究,在课本的基础上,我大胆进行了处理:先光合作用的条件和产物,通过实验的探究设计得出实验原理,对于学生而言,这样的教学才是知识建构的学习。

2.备学生

在实际教学中,因为年龄、生活经历的因素,学生对教材内容在理解上存在一定的差异,每位学生的“教学起点”也是不同的,所以教师要对大部分学生的学情提前了解,将自己的角色转换为学生,从学生的立场和需求设计本节课,让课堂设计更接地气。对于他们能直接理解的实验现象只需做简单总结即可,少做无用功,重点解释困惑学生的那些难以理解的概念和规律,通过实验实证纠正学生一些错误前概念,提高教学的效率。当然,必要的情况下,也要让学生提前预习,为学习做好铺垫。

3.备实验

实验课的备课一般都会花费较多的时间,因为实验各个环节的状况繁多冗杂。教师要明确实验的目的是什么,实验该如何设计,实验将会得到怎样的预期效果,实验适合在怎样的场所进行,实验以怎样的形式呈现,怎样的实验条件效果最佳。这就需要教师自己课前动手做一遍实验,感受实验可能遇到的问题。

例如光合作用中光照时长多久为宜?选取怎样的叶片脱色时间短?考虑到上午的课光照时间不够如何解决?脱色时酒精的量多少为宜?等等。每个细节都可能造成实验现象的不明显,影响课堂实证教学。

4.备重难点

如何引导学生突破实验重点,化解难点,问题的设计至关重要。每个具体问题都应提前充分准备,比如深思哪些问题值得提出,从哪些角度提出,怎样提学生更容易接受等等。通过设计相应的问题情境,可以将教学任务进行分解,转换成一个个具体的问题,有梯度地培养学生解决实际问题的能力。当然,教师要有意识地提前搜集背景资料,在精心预设的同时,期待学生的动态生成,为实验实证提供契机。

例如我在处理如何检验叶片中的淀粉这一重难点时,设计思路如下:①提问淀粉如何检验;②演示;③如何检验叶片中有淀粉;④如何解决?现象不明显的原因是什么?⑤介绍酒精脱色;⑥直接加热,有什么问题?⑦怎么解决这种问题;⑧介绍水浴加热。

又如我在处理引导学生设计实验探究植物的光合作用需要光这一重难点时,设计思路如下:①实验的变量是什么?②如何设置光这个变量?③通过观察什么现象来判断光合作用是否进行?

(二)课中引导学生深度参与

学习要有深度,教师必须进行有针对性、启发性、参与性和体验性的教学设让关键是让学生深度参与,自主探求正确的思想与方法,而不是单纯记住什么是标准答案。

1.提出问题引导积极参与

本堂课的教学注重问题的驱动和任务的驱动,通过提问、追问、不断追问,寻求与学生的“对话”,以“对话式”的教学方式进行问题解决。对话中问题的设计要有指向性、有难度梯度、有逐步深度,否则对话很容易冷场。

例如在设计实验时我直接提问:能否设计一个实验来证明植物的光合作用需要光?(学生沉默)而继续指引:实验的变量是什么?如何控制光这个变量?通过观察什么现象来判断光合作用是否进行?(学生陷入了讨论)问题引领会使学生置身在问题当中,获得一种体验感。由于学生的积极参与,学生看待事物的态度有了明显的改变,求知的欲望更强,思考问题的能力也明显增强。

2.设计活动吸引全员参与

再好的教学设计,再清楚的知识讲评,也抵不上学生的动手操练,一直以来,实验始终贯穿科学教学课堂。学生实验的准备费时费力,本节课的淀粉实验的前期准备的工作量很是巨大,而且耗时长,很多教师都不愿意做这个实验,有些哪怕做了,效果也未必明显。通过学生自己动手操作的活动设计,知道实验操作的细节,并且在这之前已经演示过,放手让学生去做,有扶有放。学生能真实感受到植物的光合作用确确实实是产生淀粉的,并且遮光处未有淀粉生成,印象深刻,而且动手过程课堂探究氛围浓厚,学生参与度高。

3.提炼知识点提供内容参与

设计实验证明植物的光合作用需要光的设计流程是本堂课的重难点之一,哪怕学生提出实验方案,教师再强调过,还是很多学生容易遗忘,如果能在课中花时间稍加整理提炼,也能增强学生的课堂参与度。如用“暗、遮、照、脱、滴、漂”描述,让学生对单个字进行解释,也能体验学习的乐趣。

(三)课后对学生留白

“淀粉遇碘液为什么会变蓝?碘液的成分是什么?叶绿素的化学式是什么?植物的光合作用需要叶绿体,但是枫叶是红色的,他是如何制造有机物的?”这是我上完课后学生对我提出的几个问题,也就是说学生有这个认知需求,但是只有少数学生会去思考。如果能把这些有意义的问题当作学生的课外任务,让他们凭借自己的能力搜寻结论,并私下交流讨论,这样的学习不是更加有意义?

五.课后反思

(一)实验设计难以预测

本节课的教学牵涉到多个实验方案的设计,一个实验可能对应多个方案,内容和形式的灵活度都很高,学生的答案更是无法预测,有正确的也可能是错误的,首先教师要做出判断,在课前也要有相应的答案预设,不然课堂上出现了新方案,将很难把握教学时间。

(二)学生的表述不规范

有些学生可能能设计出相应的实验方案,但是往往叫起来回答时,却表达不清楚或者不规范,所以在平常的教学中,还是尽量要让学生多说,教师只是起到引导和修正的作用。

(三)教学时间紧凑

这节课的教学内容多,而且有学生实验,花费的时间多,所以整堂课的节奏是很快的,就是在这样的教学设计中,必须是有舍有留,这样才会凸显课堂的教学重点。

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查