14 白杨礼赞课件

图片预览

文档简介

课件31张PPT。14 白杨礼赞R·八年级上册1 .了解托物喻义散文的特点。

2.了解象征主义的写作手法。

3.理解、把握排比句和反问句。 树是大自然中一道美丽的风景,我们欣赏过“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”的柳的风韵,我们瞻仰过“大雪压青松,青松挺且直”的松的雄姿,我们也遥望过“墙角数枝梅,凌寒独自开”的梅的倩影。

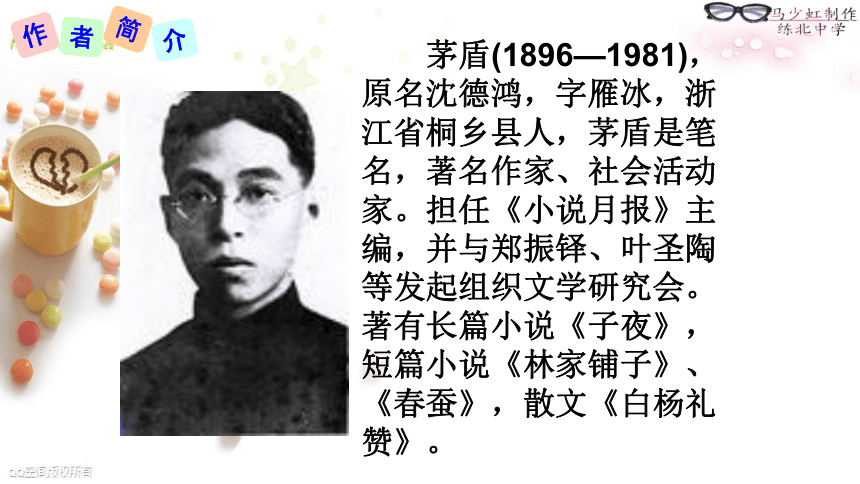

这节课我们将走近白杨树的生命。在北方,白杨树是极易见的一种树,房前、屋后、河畔,公路旁都有它的身影。这些画面给你什么样的感受?优美、宁静……?但是这节课,我们却要随着茅盾的笔回到抗日战争的年代,到西北高原去走一走,看看那儿生长的白杨树是一种什么样的英姿。 茅盾(1896—1981),原名沈德鸿,字雁冰,浙江省桐乡县人,茅盾是笔名,著名作家、社会活动家。担任《小说月报》主编,并与郑振铎、叶圣陶等发起组织文学研究会。著有长篇小说《子夜》,短篇小说《林家铺子》、《春蚕》,散文《白杨礼赞》。 1940年前后,延安抗日根据地人民在中国共产党的领导下,团结一致,顽强战斗,多次粉碎敌伪的“扫荡”。这一年,茅盾应朱德同志之邀来到延安。他耳闻目睹延安抗日军民的生活和革命精神,从根据地人民身上看到中华民族远大的前途。当他在西北高原上看到 “参天耸立、不折不挠地对抗着西北风”的白杨树时,他似乎找到了一种感情的寄托,对白杨产生了特殊的情感。他把对中国共产党、对抗日根据地军民的深挚感情全部倾注在白杨树身上了。《白杨礼赞》应运而生。

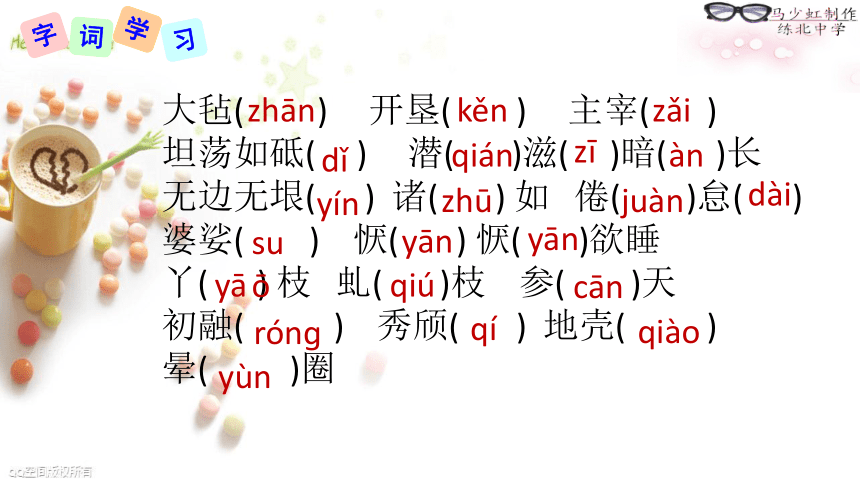

大毡( ) 开垦( ) 主宰( )

坦荡如砥( ) 潜( )滋( )暗( )长

无边无垠( ) 诸( ) 如 倦( )怠( ) 婆娑( ) 恹( ) 恹( )欲睡

丫( ) 枝 虬( )枝 参( )天

初融( ) 秀颀( ) 地壳( )

晕( )圈zhānkěnzǎidǐqiánzīànyínzhūjuàndàisuōyānyānyāqiúcānrónɡqíqiàoyùn

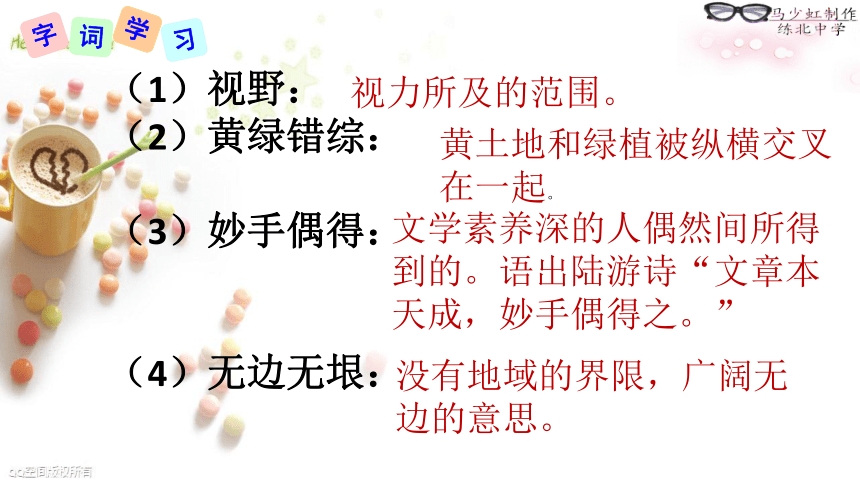

(1)视野:

(2)黄绿错综:

(3)妙手偶得:

(4)无边无垠:视力所及的范围。黄土地和绿植被纵横交叉在一起。文学素养深的人偶然间所得到的。语出陆游诗“文章本天成,妙手偶得之。”没有地域的界限,广阔无边的意思。

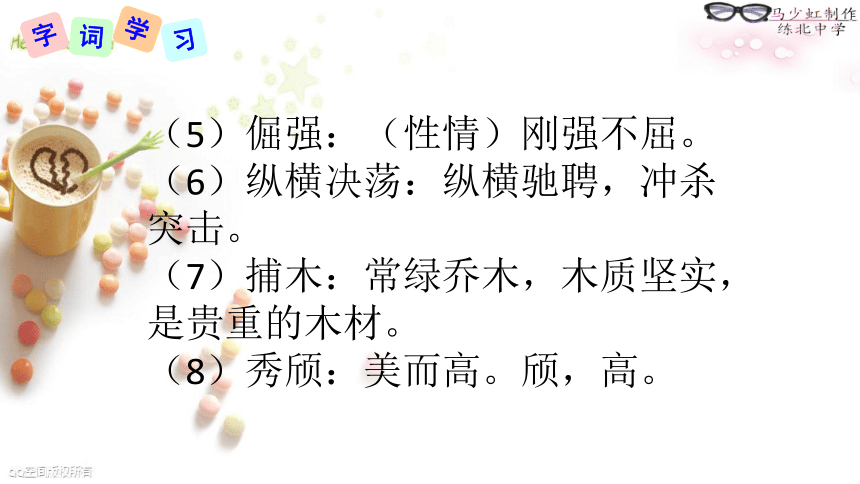

(5)倔强:(性情)刚强不屈。

(6)纵横决荡:纵横驰聘,冲杀突击。

(7)捕木:常绿乔木,木质坚实,是贵重的木材。

(8)秀颀:美而高。颀,高。1.读一读课文,思考并回答,这篇散文可以分成几个部分,各部分的大意是什么?全文的中心又怎么概括?

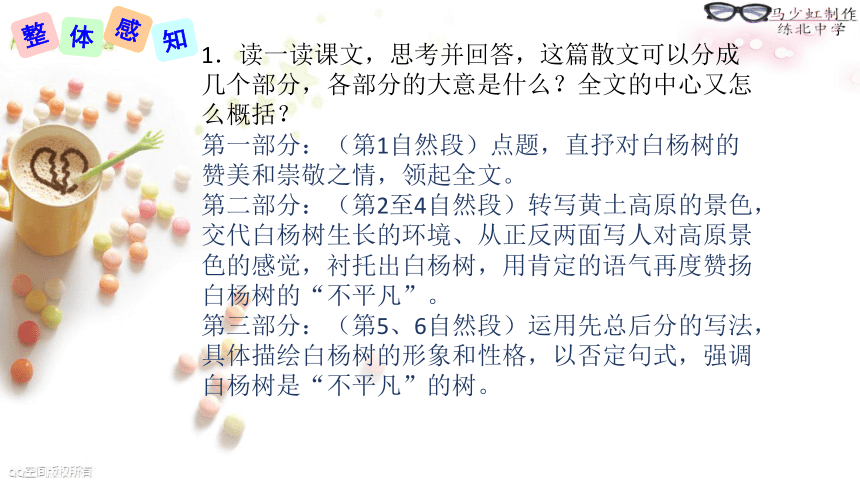

第一部分:(第1自然段)点题,直抒对白杨树的赞美和崇敬之情,领起全文。

第二部分:(第2至4自然段)转写黄土高原的景色,交代白杨树生长的环境、从正反两面写人对高原景色的感觉,衬托出白杨树,用肯定的语气再度赞扬白杨树的“不平凡”。

第三部分:(第5、6自然段)运用先总后分的写法,具体描绘白杨树的形象和性格,以否定句式,强调白杨树是“不平凡”的树。1.读一读课文,思考并回答,这篇散文可以分成几个部分,各部分的大意是什么?全文的中心又怎么概括?

第四部分:(第7、8自然段)先用欲扬先抑,虚抑实扬的手法,赞美白杨树是“树中的伟丈夫”,然后用排比句,由浅入深、由近及远的揭示白杨树的象征意义。

第五部分:(第9自然段)运用对比手法,表明作者不同于顽固派的观点,又一次直抒对白杨树的赞美和崇敬之情。与文章开头相呼应。

中心大意是:本文采用象征手法,抓住白杨树的外形特征,借白杨树的不平凡的形象,赞美在中国共产党的领导下坚持抗战的北方农民,歌颂他们质朴、坚强和力求上进的精神,抒发作者对他们的崇敬和赞颂的感情。2.看一看文中多处出现的“白杨树实在是不平凡的一种树”说一说它“不平凡”的含义。白杨树一不平凡,它使黄土高原 …… 生长环境美黄土高原上的白杨树3.课文第二部分写高原的目的是什么?

写白杨树前先写高原,目的有两个。

其一交代白杨树的生长环境,衬托它傲然挺立的形象;

其二暗写陕甘宁边区这个抗日根据地,为后文揭象征意义作铺垫。白杨树二不平凡,它的外形……外在形象美 干枝叶 皮白杨树笔直 丈把高 无旁枝笔直 向上 靠拢 成为一束 宽大 片片向上 没有斜生的光滑 有晕圈 淡青色白杨树三不平凡,它的精神……

内在精神美从白杨树的形象我们可以感受到白杨树有哪些

精神方面的特点。力争上游

倔强挺立

努力向上

不折不挠精神特点力争上游笔直,绝无旁枝笔直,紧紧靠拢片片向上光滑淡青色正直团结进取质朴倔强挺立参天耸立不折不挠白杨树的象征意义是什么?农民哨兵精神这种手法称为托物言志。 散文的开头从赞美白杨树不平凡起笔,没有说理由,因为这是这篇课文的主线。写高原景色,一波三折,先是有壮美的感觉,同时又产生倦怠、单调,这一扬一抑之后才让白杨树出场。从白杨树生长环境、广袤的大自然又收缩到特定环境的一点,这是由面到点。从远视哨兵似 的白杨树,到近视干、枝、叶、皮的细致描写,这叫由远及近的描写。上一节课,我们就白杨树赖以生存的“景美”自身的“形美”及白杨树内在的“神美”作了讲析。

这节课我们主要讨论一下白杨树的象征意义和排比、反问连用句。1.读一读第四部分,思考并回答下列问题。

(1)动手画出文中排比句,反问句。看一看句法有何变化。

句法变化是①只觉得②不想到③竟一点也不联想到

④又不更远一点想到。句法中有异。点破象征意义。

(2)这四句排比句和反问句连用,意思怎样加强?

①让人由树联想到什么②让人由白杨树的朴质、严肃、坚强,联想到有相同特点的北方农民。③由白杨树的坚强不屈联想到傲然挺立、守卫家乡的抗日军民。④由白杨树枝枝叶叶紧靠团结,力争上游的精神,联想到用血写出新中国历史的精神和意志。四个反问句由外向内,层层深入。(3)第7自然段用拟人和对比给白杨树以高度的评价,这是先抑后扬的写法。具体说说怎么抑又怎么扬?

两个“没有……”和“算不得好女子”似乎要否定白杨树的美,这是欲扬先抑。“但是……伟丈夫”笔锋一转,则是变抑为扬。否定的是“好女子”肯定了“伟丈夫”两词一对比更突出了白杨树与众树的不同。先抑后扬,赞美由树到人。

(4)白杨树象征了什么?

白杨树象征了北方的农民,尤其象征了民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强,力求上进的精神。2.读读第五部分,思考并回答下列问题。

(1)“楠木”象征了什么?作者写它的目的是什么?

“楠木”象征了贱视民众,顽固倒退的人,(诸如国民党反动派)作者写它的目的是为了,以树比树.(白杨树和楠木),人比人(北方农民和国民党反动派),以达到艺术效果的一致、谐调和完整。

(2)“那也是直挺秀颀的”意思是什么?

这句话形褒实贬,意思是楠术虽也有高高挺立的风姿,却自居高贵,缺乏内在的美,一语双关,指村实指人——“贱视民众”(国民党反动派)的人。(3)把白杨树和捕木进行对比用意如何?

这对比①表达了作者对贱视民众的顽固倒退的国民党反动派,表示愤慨、鄙弃之情②深化了散文的主题③以高昂的赞美白杨树,形成首尾呼应,结束全文。

3.课文语言运用的特点是什么?举例说说。

特点是语言凝练优美,富于变化。尤其是谴词用字更

注意形象贴切。如用“无边无垠”写高原的“大”;用“坦荡如砥”写高原的“平”;用“黄绿错综”写高原的“色”;用“伟岸”“挺拔”“参天耸立”写白杨树的高大等等。散文的写作特点形散神不散思考下列形象可以象征什么?梅花蜡烛太阳翠竹鹰荷花孔雀热水瓶楠木落叶在文艺创作中,象征主义往往是和比喻手法融合在一起的,但二者 又有区别:

(1)比喻可以用于表示任何事物的性状,而象征只用于表示有关人类的品质或人类组织的性质,而且也都从本质特征上考虑。

(2)一般的比喻,其喻体在全篇文章中不占主要地位,它并不是文章的主要题材,如果这类喻体在文章中占了主要地位就称为象征体了。这种手法也称为象征手法了,这是。个重要的区别标志,

(3)比喻适用于各类文体,象征一般只适用于抒情作品。 《白杨礼赞》是我国现代散文园地的一篇力作,也是茅盾先生留给后人的一份宝贵遗产。这篇散文思想博大精深,结构严谨完美,艺术魁力非同小可。把散文形散神不散的特点表现得十分突出。“神”是作者“礼赞”白杨的根本。“形”是作者工笔细描的白杨树外貌,是作者笔下的白杨树赖以生存“景”——黄土高原。

这篇散文能够广为传诵,与它的“神不散”有很大关系。结构上有疏有密,有散有拢,线索清晰,层次井然,作者淋漓尽致的抒情,一切都让白杨树的神韵风采活现于我们的面前。真是一篇难得的好范本。

2.了解象征主义的写作手法。

3.理解、把握排比句和反问句。 树是大自然中一道美丽的风景,我们欣赏过“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”的柳的风韵,我们瞻仰过“大雪压青松,青松挺且直”的松的雄姿,我们也遥望过“墙角数枝梅,凌寒独自开”的梅的倩影。

这节课我们将走近白杨树的生命。在北方,白杨树是极易见的一种树,房前、屋后、河畔,公路旁都有它的身影。这些画面给你什么样的感受?优美、宁静……?但是这节课,我们却要随着茅盾的笔回到抗日战争的年代,到西北高原去走一走,看看那儿生长的白杨树是一种什么样的英姿。 茅盾(1896—1981),原名沈德鸿,字雁冰,浙江省桐乡县人,茅盾是笔名,著名作家、社会活动家。担任《小说月报》主编,并与郑振铎、叶圣陶等发起组织文学研究会。著有长篇小说《子夜》,短篇小说《林家铺子》、《春蚕》,散文《白杨礼赞》。 1940年前后,延安抗日根据地人民在中国共产党的领导下,团结一致,顽强战斗,多次粉碎敌伪的“扫荡”。这一年,茅盾应朱德同志之邀来到延安。他耳闻目睹延安抗日军民的生活和革命精神,从根据地人民身上看到中华民族远大的前途。当他在西北高原上看到 “参天耸立、不折不挠地对抗着西北风”的白杨树时,他似乎找到了一种感情的寄托,对白杨产生了特殊的情感。他把对中国共产党、对抗日根据地军民的深挚感情全部倾注在白杨树身上了。《白杨礼赞》应运而生。

大毡( ) 开垦( ) 主宰( )

坦荡如砥( ) 潜( )滋( )暗( )长

无边无垠( ) 诸( ) 如 倦( )怠( ) 婆娑( ) 恹( ) 恹( )欲睡

丫( ) 枝 虬( )枝 参( )天

初融( ) 秀颀( ) 地壳( )

晕( )圈zhānkěnzǎidǐqiánzīànyínzhūjuàndàisuōyānyānyāqiúcānrónɡqíqiàoyùn

(1)视野:

(2)黄绿错综:

(3)妙手偶得:

(4)无边无垠:视力所及的范围。黄土地和绿植被纵横交叉在一起。文学素养深的人偶然间所得到的。语出陆游诗“文章本天成,妙手偶得之。”没有地域的界限,广阔无边的意思。

(5)倔强:(性情)刚强不屈。

(6)纵横决荡:纵横驰聘,冲杀突击。

(7)捕木:常绿乔木,木质坚实,是贵重的木材。

(8)秀颀:美而高。颀,高。1.读一读课文,思考并回答,这篇散文可以分成几个部分,各部分的大意是什么?全文的中心又怎么概括?

第一部分:(第1自然段)点题,直抒对白杨树的赞美和崇敬之情,领起全文。

第二部分:(第2至4自然段)转写黄土高原的景色,交代白杨树生长的环境、从正反两面写人对高原景色的感觉,衬托出白杨树,用肯定的语气再度赞扬白杨树的“不平凡”。

第三部分:(第5、6自然段)运用先总后分的写法,具体描绘白杨树的形象和性格,以否定句式,强调白杨树是“不平凡”的树。1.读一读课文,思考并回答,这篇散文可以分成几个部分,各部分的大意是什么?全文的中心又怎么概括?

第四部分:(第7、8自然段)先用欲扬先抑,虚抑实扬的手法,赞美白杨树是“树中的伟丈夫”,然后用排比句,由浅入深、由近及远的揭示白杨树的象征意义。

第五部分:(第9自然段)运用对比手法,表明作者不同于顽固派的观点,又一次直抒对白杨树的赞美和崇敬之情。与文章开头相呼应。

中心大意是:本文采用象征手法,抓住白杨树的外形特征,借白杨树的不平凡的形象,赞美在中国共产党的领导下坚持抗战的北方农民,歌颂他们质朴、坚强和力求上进的精神,抒发作者对他们的崇敬和赞颂的感情。2.看一看文中多处出现的“白杨树实在是不平凡的一种树”说一说它“不平凡”的含义。白杨树一不平凡,它使黄土高原 …… 生长环境美黄土高原上的白杨树3.课文第二部分写高原的目的是什么?

写白杨树前先写高原,目的有两个。

其一交代白杨树的生长环境,衬托它傲然挺立的形象;

其二暗写陕甘宁边区这个抗日根据地,为后文揭象征意义作铺垫。白杨树二不平凡,它的外形……外在形象美 干枝叶 皮白杨树笔直 丈把高 无旁枝笔直 向上 靠拢 成为一束 宽大 片片向上 没有斜生的光滑 有晕圈 淡青色白杨树三不平凡,它的精神……

内在精神美从白杨树的形象我们可以感受到白杨树有哪些

精神方面的特点。力争上游

倔强挺立

努力向上

不折不挠精神特点力争上游笔直,绝无旁枝笔直,紧紧靠拢片片向上光滑淡青色正直团结进取质朴倔强挺立参天耸立不折不挠白杨树的象征意义是什么?农民哨兵精神这种手法称为托物言志。 散文的开头从赞美白杨树不平凡起笔,没有说理由,因为这是这篇课文的主线。写高原景色,一波三折,先是有壮美的感觉,同时又产生倦怠、单调,这一扬一抑之后才让白杨树出场。从白杨树生长环境、广袤的大自然又收缩到特定环境的一点,这是由面到点。从远视哨兵似 的白杨树,到近视干、枝、叶、皮的细致描写,这叫由远及近的描写。上一节课,我们就白杨树赖以生存的“景美”自身的“形美”及白杨树内在的“神美”作了讲析。

这节课我们主要讨论一下白杨树的象征意义和排比、反问连用句。1.读一读第四部分,思考并回答下列问题。

(1)动手画出文中排比句,反问句。看一看句法有何变化。

句法变化是①只觉得②不想到③竟一点也不联想到

④又不更远一点想到。句法中有异。点破象征意义。

(2)这四句排比句和反问句连用,意思怎样加强?

①让人由树联想到什么②让人由白杨树的朴质、严肃、坚强,联想到有相同特点的北方农民。③由白杨树的坚强不屈联想到傲然挺立、守卫家乡的抗日军民。④由白杨树枝枝叶叶紧靠团结,力争上游的精神,联想到用血写出新中国历史的精神和意志。四个反问句由外向内,层层深入。(3)第7自然段用拟人和对比给白杨树以高度的评价,这是先抑后扬的写法。具体说说怎么抑又怎么扬?

两个“没有……”和“算不得好女子”似乎要否定白杨树的美,这是欲扬先抑。“但是……伟丈夫”笔锋一转,则是变抑为扬。否定的是“好女子”肯定了“伟丈夫”两词一对比更突出了白杨树与众树的不同。先抑后扬,赞美由树到人。

(4)白杨树象征了什么?

白杨树象征了北方的农民,尤其象征了民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强,力求上进的精神。2.读读第五部分,思考并回答下列问题。

(1)“楠木”象征了什么?作者写它的目的是什么?

“楠木”象征了贱视民众,顽固倒退的人,(诸如国民党反动派)作者写它的目的是为了,以树比树.(白杨树和楠木),人比人(北方农民和国民党反动派),以达到艺术效果的一致、谐调和完整。

(2)“那也是直挺秀颀的”意思是什么?

这句话形褒实贬,意思是楠术虽也有高高挺立的风姿,却自居高贵,缺乏内在的美,一语双关,指村实指人——“贱视民众”(国民党反动派)的人。(3)把白杨树和捕木进行对比用意如何?

这对比①表达了作者对贱视民众的顽固倒退的国民党反动派,表示愤慨、鄙弃之情②深化了散文的主题③以高昂的赞美白杨树,形成首尾呼应,结束全文。

3.课文语言运用的特点是什么?举例说说。

特点是语言凝练优美,富于变化。尤其是谴词用字更

注意形象贴切。如用“无边无垠”写高原的“大”;用“坦荡如砥”写高原的“平”;用“黄绿错综”写高原的“色”;用“伟岸”“挺拔”“参天耸立”写白杨树的高大等等。散文的写作特点形散神不散思考下列形象可以象征什么?梅花蜡烛太阳翠竹鹰荷花孔雀热水瓶楠木落叶在文艺创作中,象征主义往往是和比喻手法融合在一起的,但二者 又有区别:

(1)比喻可以用于表示任何事物的性状,而象征只用于表示有关人类的品质或人类组织的性质,而且也都从本质特征上考虑。

(2)一般的比喻,其喻体在全篇文章中不占主要地位,它并不是文章的主要题材,如果这类喻体在文章中占了主要地位就称为象征体了。这种手法也称为象征手法了,这是。个重要的区别标志,

(3)比喻适用于各类文体,象征一般只适用于抒情作品。 《白杨礼赞》是我国现代散文园地的一篇力作,也是茅盾先生留给后人的一份宝贵遗产。这篇散文思想博大精深,结构严谨完美,艺术魁力非同小可。把散文形散神不散的特点表现得十分突出。“神”是作者“礼赞”白杨的根本。“形”是作者工笔细描的白杨树外貌,是作者笔下的白杨树赖以生存“景”——黄土高原。

这篇散文能够广为传诵,与它的“神不散”有很大关系。结构上有疏有密,有散有拢,线索清晰,层次井然,作者淋漓尽致的抒情,一切都让白杨树的神韵风采活现于我们的面前。真是一篇难得的好范本。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读