一 第二次世界大战前夜 课后练习(含答案解析) (1)

文档属性

| 名称 | 一 第二次世界大战前夜 课后练习(含答案解析) (1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 209.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-10-13 07:55:59 | ||

图片预览

文档简介

一

第二次世界大战前夜

课后练习

一、选择题

1希特勒打出民族主义旗号而获得群众广泛支持的主要原因是( )

A.人民渴望德意志统一

B.人民群众痛恨《凡尔赛和约》

C.德国日益走向强大

D.德国经济十分困难

2第二次世界大战前,在战争策源地的形成过程中,德国不同于日本的是( )

A.经济危机冲击

B.法西斯势力增长

C.国内矛盾尖锐

D.民族复仇主义思潮泛滥

3日本发动九一八事变直接违背了( )

①《国联盟约》 ②《凡尔赛和约》 ③《四国条约》 ④《九国公约》

A.①②③

B.②③④

C.①②③④

D.①④

4日本法西斯专政与德国法西斯专政的共同点是…( )

A.法西斯分子通过政变取得权力

B.建立起法西斯政党的一党专政

C.军部在政权中占有统治地位

D.公开扩军备战准备侵略战争

5墨索里尼曾经说:“如果国联把经济制裁扩大到石油上去,我就不得不在一个星期内撤出埃塞俄比亚。这对我将是无可估量的灾难。”这段话意在说明( )

A.石油对意大利侵略埃塞俄比亚的重要性

B.入侵埃塞俄比亚是一次成功的军事冒险

C.意大利侵略得逞是由于英法的纵容

D.英法对意大利的侵略实施了制裁

6毕加索名画《格尔尼卡》反映的主题是( )

A.控诉西班牙共和国政府的罪恶

B.控诉英法的不干涉政策

C.控诉法西斯的罪恶

D.控诉西班牙内战的罪恶

7埃塞俄比亚抗意战争和西班牙反法西斯战争失败的共同原因,不包括( )

A.法西斯势力相对强大

B.英法等国推行绥靖政策

C.美国实行“中立”政策

D.缺乏国际援助

8有一种观点认为,西班牙民族革命战争在某种程度上可以看做是“二战的彩排”。这主要是因为( )

A.西班牙战争导致了二战的爆发

B.西班牙成为参加二战的举足轻重的国家

C.西班牙战争充分反映了当时国际势力之间的矛盾和斗争

D.国际纵队的参与使西班牙内战变成了一场国际冲突

9

1936年,当埃塞俄比亚呼吁国联贷款给埃塞俄比亚购买武器时,国联却以23票反对、25票弃权予以否决,只有埃塞俄比亚一国投赞成票。这一事实表明( )

①法西斯国家在国联中起重要作用 ②反映了国联的本质特点 ③表明英、法、美的绥靖意图 ④反映了国际形势不利于埃塞俄比亚

A.①②③

B.②③④

C.①②③④

D.②④

10西班牙内战时,英法与美国实行的“不干涉”政策实际上是纵容侵略政策,这主要是因为它们( )

A.客观上限制了苏联对西班牙共和国政府进行援助

B.直接支持佛朗哥叛军

C.直接支持德意公开干涉西班牙

D.客观上限制了西班牙共和国取得武器援助

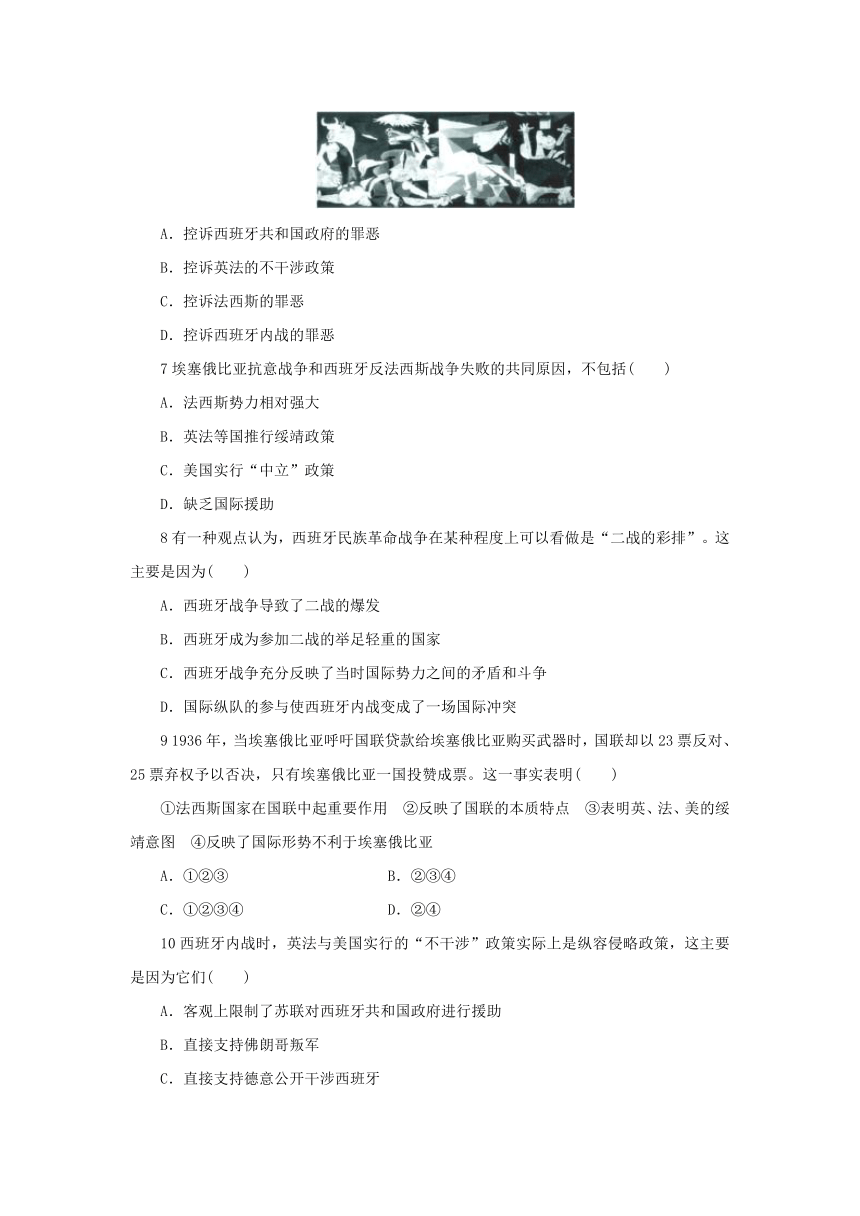

11观察下面漫画,该漫画( )

A.讥讽了英国的均势政策

B.讽刺了英法的绥靖政策

C.揭示了西方社会的和平思潮

D.反映了法德两国之间的矛盾

12

1936年8月法国政府声明:“法兰西共和国政府……决心严格避免直接或间接对该国(西班牙)内政的一切干涉。”这表明法国政府( )

A.充分尊重西班牙的主权

B.支持西班牙的革命力量

C.支持西班牙的反动势力

D.推行纵容侵略的政策

二、非选择题

13阅读下列材料:

材料一 我们要求得到领土和土地(殖民地)来养活我国人民和迁移我国过剩的人口。——纳粹党的早期纲领

材料二 ……帝国鉴于内外的形势,认为当前应该确立的根本国策在于外交和国防互相配合,一方面确保帝国在东亚大陆的地位,另一方面向南方海洋发展。

——1936年日本《基本国策纲要》

请完成:

(1)上述两则材料反映的是什么问题?

(2)材料二中“南方海洋政策”与以往的“大陆政策”有何相似之处。

(3)结合材料指出德日法西斯上台的共同原因。

14阅读下列材料:

你们知道,为了执行这一争执,我已做了一个人所能做的一切事情。在我访问了德国以后,我明确地认识到,希特勒先生是如何觉得他一定要维护其他德意志人的利益的,他对于德意志人的抱怨情绪未能消弭而感到愤怒。他曾私下告诉过我,苏台德的德意志人的问题解决以后,德国在欧洲就不再提出领土要求了;昨天晚上,他又重申了这一点。

只要和平还有一线希望,我决不放弃和平的希望,也不放弃争取和平的努力……

我们对一个强大邻邦压境下的小国无论抱有多大同情,也不能仅仅为它而不顾一切地使整个不列颠帝国卷入一场战争。如果我们不得不进行战斗的话,那也必须为了比这更为重大的问题。……兵凶战危,在我们开战之前,我们必须十分清楚地认识到:确实有一些重大问题已发展到了危险关头;在权衡一切后果之后,号召大家为维护这些重大问题的利益而不惜冒一切风险,是不可抗拒的事。

就目前来说,我要求你们竭力保持镇静,拭目以待未来几天的事态发展。只要战争还没开始,总是有希望防止它爆发的。你们知道,我正在为争取和平而努力到最后一刻。——1938年9月27日英国首相

张伯伦的广播演说(节录)

请完成:

(1)文中的“强大邻邦”和“小国”分别指哪些国家?

(2)从材料中可以看出张伯伦的主导思想是什么?分析这一思想的根源和实质。

(3)张伯伦的态度导致了哪些后果?

15阅读下列材料:

材料一 1935年1月法国同意把法属吉布提港到埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴铁路20%的股票让给意大利。意大利则放弃对法属突尼斯的要求,并同意照顾法国在埃塞俄比亚的特殊利益。……赖伐尔后来曾露骨地说:“如果意大利扩张,向着巴尔干、多瑙河和近东,那对全欧洲是一种灾害,势必演变成欧洲战争。所以把这个潮流澎湃的意大利转移一个方向‘开渠疏通’岂不更好些吗?让他们向着非洲沙漠吧!在那里它将畅流无阻,或者就能安静下来了。”——卢文璞主编《世界现代史》

材料二 1935年10月3日,墨索里尼的军团侵入独立的非洲王国埃塞俄比亚。……墨索里尼决心排除出现第二个阿杜瓦惨败的任何可能性。他准备了一支25万人的军队,这支军队加上非洲的援军和劳工队伍共达40万人。这支队伍装备着难以对付的坦克部队、摩托化部队和飞机。相比之下,埃塞俄比亚军队不到30万人,且几乎所有人员的装备都比意大利非战斗人员的装备差。……摩洛哥里夫(部落)人的胜利证明用游击战术来对付装备优良的欧洲军队是十分有效的,但埃塞俄比亚部族首领以其自取灭亡的傲慢和无知藐视游击战,认为它毫无价值,有失身份。相反,他们企图进行阵地战,结果遭到无情的炮击、轰炸,甚至还遭到了芥子气的喷洒。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 国际联盟行政院于1935年10月7日宣布意大利为侵略者。4天之后,国际联盟大会投票表决对意大利实行经济制裁。但石油和煤不在制裁项目之内,同时国联没有对意大利采取海上封锁或对意大利关闭苏伊士运河以切断在埃意军的供应线。……墨索里尼在1938年承认:“如果国联把经济制裁扩大到石油上去,我就不得不在一个星期内撤出埃塞俄比亚。这对我将是无可估量的灾难。”——卢文璞主编《世界现代史》

请完成:

(1)根据材料一,概括指出法国对意大利在非洲扩张的态度。其目的是什么?

(2)依据材料二和材料三,把埃塞俄比亚反法西斯战争失败的原因概括提炼、逐条列出。(不得摘抄原句)

(3)材料三表明英法对意大利侵略埃塞俄比亚采取了什么政策?从中我们应吸取什么教训?

参考答案

1.B 解析:人民群众对《凡尔赛和约》普遍存在着不满情绪。

2.D 解析:A、B、C三项均为两国法西斯上台的共同原因。而德国由于《凡尔赛和约》的过分苛刻而产生了强烈的民族复仇情绪,这一情绪被法西斯分子所利用,才导致了德国法西斯的上台。故D项符合题意。

3.D 解析:一战后各国签订《国联盟约》倡导和平;而《九国公约》宣称尊重中国的独立和领土完整。

4.D 解析:A、C两项为日本法西斯的特色,B项为德国法西斯的特色,故都不是共同点,可以排除。正确答案为D项。

5.C 解析:墨索里尼这段话从侧面说明了国联对意大利的侵略采取了纵容的政策,这才助长了墨索里尼的胆量。英法等国的绥靖政策是导致意大利侵略得逞的一个重要原因,因此C项符合题意。

6.C 解析:本题可结合必修三文化史部分的相关知识,当时德国法西斯轰炸了西班牙城镇格尔尼卡,给当地人民带来了深重的灾难,这引起了画家毕加索强烈的不满,才创作了这幅名画。可见C项符合题意。

7.D 解析:西班牙反法西斯战争得到了国际力量的援助。

8.C 解析:西班牙内战中,各主要国际力量都参与进来,充分反映了当时国际势力之间的矛盾和斗争。

9.D 解析:国联的领导权操纵在英法手中,美国未参加国联,排除含①③的A、B、C三项。

10.D 解析:明确“不干涉”政策就是不向交战双方提供武器援助,这在当时力量对比法西斯力量占上风的情况下起着纵容侵略的作用。

11.B 解析:漫画耐人寻味,画中人物“希特勒”磨刀霍霍,而砧板上的“公鸡”却在说“别担心,他是一位素食主义者”,很明显是在麻痹受害者,从而纵容了法西斯分子的侵略扩张行为。据此可以推断是在讽刺英法的绥靖政策。

12.D 解析:从表面上看,法国声明不干涉西班牙内战,而实质上这种不干涉就是对法西斯德国的纵容,因为德国对西班牙进行了武装干涉,支持佛朗哥叛军。故D项符合题意。

13.参考答案:(1)两则材料反映了德日两国对外扩张的野心。

(2)都为了促进经济发展,都尽量避免与其他资本主义列强发生冲突。

(3)都是利用经济危机造成的社会动荡,乘机扩张势力,建立法西斯政权。

解析:回答第(1)问时注意两则材料反映的共同问题是扩张。回答第(2)问时注意“政策”类问题的比较方法(制定者、背景、内容、作用、影响、实质等角度)。回答第(3)问时注意利用材料,结合教材知识回答。

14.参考答案:(1)德国、捷克斯洛伐克。

(2)绥靖政策。根源:一战中受巨大削弱;对德国在一战后受到的制裁表示同情;避战自保思想严重;经济危机的影响;对社会主义苏联的仇恨,对德国进攻苏联心存幻想。实质:纵容侵略。

(3)直接后果:与德国签订《慕尼黑协定》,割让苏台德等地区,导致德国后来吞并整个捷克斯洛伐克,从而在实力和战略上处于更加有利的地位。间接后果:暴露了西方大国的软弱,助长了法西斯侵略气焰,加速了大战的爆发。

解析:第(1)问中的国家和事件可以从材料中的“希特勒先生”“苏台德”以及引文出处中的“1938年9月27日”等信息中得出结论。第(2)问则需结合材料中讲话的内容及所学的知识分析判断。第(3)问后果可结合教材从直接和间接两方面作答。

15.参考答案:(1)与意大利达成妥协,将祸水引向埃塞俄比亚。其目的在于确保法国在北非殖民地特别是欧洲的利益和自身安全。

(2)意大利侵埃准备充分;埃意实力对比相差悬殊;埃领导人军事指挥不当;国际联盟对意未采取有效的经济制裁。

(3)政策:采取了妥协退让的绥靖政策。教训:防止局部战争扩大为全面战争,及早组成一个强大的国际反法西斯联盟。

解析:第(1)问可直接从材料一中概括得出正确答案。第(2)问从材料中提取信息,答案必须要点化、层次化,但不能照搬照抄材料语言。第(3)问注意准确解读材料,结合所学知识不难得出结论。回答教训时应从制止战争的角度进行思考。

第二次世界大战前夜

课后练习

一、选择题

1希特勒打出民族主义旗号而获得群众广泛支持的主要原因是( )

A.人民渴望德意志统一

B.人民群众痛恨《凡尔赛和约》

C.德国日益走向强大

D.德国经济十分困难

2第二次世界大战前,在战争策源地的形成过程中,德国不同于日本的是( )

A.经济危机冲击

B.法西斯势力增长

C.国内矛盾尖锐

D.民族复仇主义思潮泛滥

3日本发动九一八事变直接违背了( )

①《国联盟约》 ②《凡尔赛和约》 ③《四国条约》 ④《九国公约》

A.①②③

B.②③④

C.①②③④

D.①④

4日本法西斯专政与德国法西斯专政的共同点是…( )

A.法西斯分子通过政变取得权力

B.建立起法西斯政党的一党专政

C.军部在政权中占有统治地位

D.公开扩军备战准备侵略战争

5墨索里尼曾经说:“如果国联把经济制裁扩大到石油上去,我就不得不在一个星期内撤出埃塞俄比亚。这对我将是无可估量的灾难。”这段话意在说明( )

A.石油对意大利侵略埃塞俄比亚的重要性

B.入侵埃塞俄比亚是一次成功的军事冒险

C.意大利侵略得逞是由于英法的纵容

D.英法对意大利的侵略实施了制裁

6毕加索名画《格尔尼卡》反映的主题是( )

A.控诉西班牙共和国政府的罪恶

B.控诉英法的不干涉政策

C.控诉法西斯的罪恶

D.控诉西班牙内战的罪恶

7埃塞俄比亚抗意战争和西班牙反法西斯战争失败的共同原因,不包括( )

A.法西斯势力相对强大

B.英法等国推行绥靖政策

C.美国实行“中立”政策

D.缺乏国际援助

8有一种观点认为,西班牙民族革命战争在某种程度上可以看做是“二战的彩排”。这主要是因为( )

A.西班牙战争导致了二战的爆发

B.西班牙成为参加二战的举足轻重的国家

C.西班牙战争充分反映了当时国际势力之间的矛盾和斗争

D.国际纵队的参与使西班牙内战变成了一场国际冲突

9

1936年,当埃塞俄比亚呼吁国联贷款给埃塞俄比亚购买武器时,国联却以23票反对、25票弃权予以否决,只有埃塞俄比亚一国投赞成票。这一事实表明( )

①法西斯国家在国联中起重要作用 ②反映了国联的本质特点 ③表明英、法、美的绥靖意图 ④反映了国际形势不利于埃塞俄比亚

A.①②③

B.②③④

C.①②③④

D.②④

10西班牙内战时,英法与美国实行的“不干涉”政策实际上是纵容侵略政策,这主要是因为它们( )

A.客观上限制了苏联对西班牙共和国政府进行援助

B.直接支持佛朗哥叛军

C.直接支持德意公开干涉西班牙

D.客观上限制了西班牙共和国取得武器援助

11观察下面漫画,该漫画( )

A.讥讽了英国的均势政策

B.讽刺了英法的绥靖政策

C.揭示了西方社会的和平思潮

D.反映了法德两国之间的矛盾

12

1936年8月法国政府声明:“法兰西共和国政府……决心严格避免直接或间接对该国(西班牙)内政的一切干涉。”这表明法国政府( )

A.充分尊重西班牙的主权

B.支持西班牙的革命力量

C.支持西班牙的反动势力

D.推行纵容侵略的政策

二、非选择题

13阅读下列材料:

材料一 我们要求得到领土和土地(殖民地)来养活我国人民和迁移我国过剩的人口。——纳粹党的早期纲领

材料二 ……帝国鉴于内外的形势,认为当前应该确立的根本国策在于外交和国防互相配合,一方面确保帝国在东亚大陆的地位,另一方面向南方海洋发展。

——1936年日本《基本国策纲要》

请完成:

(1)上述两则材料反映的是什么问题?

(2)材料二中“南方海洋政策”与以往的“大陆政策”有何相似之处。

(3)结合材料指出德日法西斯上台的共同原因。

14阅读下列材料:

你们知道,为了执行这一争执,我已做了一个人所能做的一切事情。在我访问了德国以后,我明确地认识到,希特勒先生是如何觉得他一定要维护其他德意志人的利益的,他对于德意志人的抱怨情绪未能消弭而感到愤怒。他曾私下告诉过我,苏台德的德意志人的问题解决以后,德国在欧洲就不再提出领土要求了;昨天晚上,他又重申了这一点。

只要和平还有一线希望,我决不放弃和平的希望,也不放弃争取和平的努力……

我们对一个强大邻邦压境下的小国无论抱有多大同情,也不能仅仅为它而不顾一切地使整个不列颠帝国卷入一场战争。如果我们不得不进行战斗的话,那也必须为了比这更为重大的问题。……兵凶战危,在我们开战之前,我们必须十分清楚地认识到:确实有一些重大问题已发展到了危险关头;在权衡一切后果之后,号召大家为维护这些重大问题的利益而不惜冒一切风险,是不可抗拒的事。

就目前来说,我要求你们竭力保持镇静,拭目以待未来几天的事态发展。只要战争还没开始,总是有希望防止它爆发的。你们知道,我正在为争取和平而努力到最后一刻。——1938年9月27日英国首相

张伯伦的广播演说(节录)

请完成:

(1)文中的“强大邻邦”和“小国”分别指哪些国家?

(2)从材料中可以看出张伯伦的主导思想是什么?分析这一思想的根源和实质。

(3)张伯伦的态度导致了哪些后果?

15阅读下列材料:

材料一 1935年1月法国同意把法属吉布提港到埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴铁路20%的股票让给意大利。意大利则放弃对法属突尼斯的要求,并同意照顾法国在埃塞俄比亚的特殊利益。……赖伐尔后来曾露骨地说:“如果意大利扩张,向着巴尔干、多瑙河和近东,那对全欧洲是一种灾害,势必演变成欧洲战争。所以把这个潮流澎湃的意大利转移一个方向‘开渠疏通’岂不更好些吗?让他们向着非洲沙漠吧!在那里它将畅流无阻,或者就能安静下来了。”——卢文璞主编《世界现代史》

材料二 1935年10月3日,墨索里尼的军团侵入独立的非洲王国埃塞俄比亚。……墨索里尼决心排除出现第二个阿杜瓦惨败的任何可能性。他准备了一支25万人的军队,这支军队加上非洲的援军和劳工队伍共达40万人。这支队伍装备着难以对付的坦克部队、摩托化部队和飞机。相比之下,埃塞俄比亚军队不到30万人,且几乎所有人员的装备都比意大利非战斗人员的装备差。……摩洛哥里夫(部落)人的胜利证明用游击战术来对付装备优良的欧洲军队是十分有效的,但埃塞俄比亚部族首领以其自取灭亡的傲慢和无知藐视游击战,认为它毫无价值,有失身份。相反,他们企图进行阵地战,结果遭到无情的炮击、轰炸,甚至还遭到了芥子气的喷洒。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 国际联盟行政院于1935年10月7日宣布意大利为侵略者。4天之后,国际联盟大会投票表决对意大利实行经济制裁。但石油和煤不在制裁项目之内,同时国联没有对意大利采取海上封锁或对意大利关闭苏伊士运河以切断在埃意军的供应线。……墨索里尼在1938年承认:“如果国联把经济制裁扩大到石油上去,我就不得不在一个星期内撤出埃塞俄比亚。这对我将是无可估量的灾难。”——卢文璞主编《世界现代史》

请完成:

(1)根据材料一,概括指出法国对意大利在非洲扩张的态度。其目的是什么?

(2)依据材料二和材料三,把埃塞俄比亚反法西斯战争失败的原因概括提炼、逐条列出。(不得摘抄原句)

(3)材料三表明英法对意大利侵略埃塞俄比亚采取了什么政策?从中我们应吸取什么教训?

参考答案

1.B 解析:人民群众对《凡尔赛和约》普遍存在着不满情绪。

2.D 解析:A、B、C三项均为两国法西斯上台的共同原因。而德国由于《凡尔赛和约》的过分苛刻而产生了强烈的民族复仇情绪,这一情绪被法西斯分子所利用,才导致了德国法西斯的上台。故D项符合题意。

3.D 解析:一战后各国签订《国联盟约》倡导和平;而《九国公约》宣称尊重中国的独立和领土完整。

4.D 解析:A、C两项为日本法西斯的特色,B项为德国法西斯的特色,故都不是共同点,可以排除。正确答案为D项。

5.C 解析:墨索里尼这段话从侧面说明了国联对意大利的侵略采取了纵容的政策,这才助长了墨索里尼的胆量。英法等国的绥靖政策是导致意大利侵略得逞的一个重要原因,因此C项符合题意。

6.C 解析:本题可结合必修三文化史部分的相关知识,当时德国法西斯轰炸了西班牙城镇格尔尼卡,给当地人民带来了深重的灾难,这引起了画家毕加索强烈的不满,才创作了这幅名画。可见C项符合题意。

7.D 解析:西班牙反法西斯战争得到了国际力量的援助。

8.C 解析:西班牙内战中,各主要国际力量都参与进来,充分反映了当时国际势力之间的矛盾和斗争。

9.D 解析:国联的领导权操纵在英法手中,美国未参加国联,排除含①③的A、B、C三项。

10.D 解析:明确“不干涉”政策就是不向交战双方提供武器援助,这在当时力量对比法西斯力量占上风的情况下起着纵容侵略的作用。

11.B 解析:漫画耐人寻味,画中人物“希特勒”磨刀霍霍,而砧板上的“公鸡”却在说“别担心,他是一位素食主义者”,很明显是在麻痹受害者,从而纵容了法西斯分子的侵略扩张行为。据此可以推断是在讽刺英法的绥靖政策。

12.D 解析:从表面上看,法国声明不干涉西班牙内战,而实质上这种不干涉就是对法西斯德国的纵容,因为德国对西班牙进行了武装干涉,支持佛朗哥叛军。故D项符合题意。

13.参考答案:(1)两则材料反映了德日两国对外扩张的野心。

(2)都为了促进经济发展,都尽量避免与其他资本主义列强发生冲突。

(3)都是利用经济危机造成的社会动荡,乘机扩张势力,建立法西斯政权。

解析:回答第(1)问时注意两则材料反映的共同问题是扩张。回答第(2)问时注意“政策”类问题的比较方法(制定者、背景、内容、作用、影响、实质等角度)。回答第(3)问时注意利用材料,结合教材知识回答。

14.参考答案:(1)德国、捷克斯洛伐克。

(2)绥靖政策。根源:一战中受巨大削弱;对德国在一战后受到的制裁表示同情;避战自保思想严重;经济危机的影响;对社会主义苏联的仇恨,对德国进攻苏联心存幻想。实质:纵容侵略。

(3)直接后果:与德国签订《慕尼黑协定》,割让苏台德等地区,导致德国后来吞并整个捷克斯洛伐克,从而在实力和战略上处于更加有利的地位。间接后果:暴露了西方大国的软弱,助长了法西斯侵略气焰,加速了大战的爆发。

解析:第(1)问中的国家和事件可以从材料中的“希特勒先生”“苏台德”以及引文出处中的“1938年9月27日”等信息中得出结论。第(2)问则需结合材料中讲话的内容及所学的知识分析判断。第(3)问后果可结合教材从直接和间接两方面作答。

15.参考答案:(1)与意大利达成妥协,将祸水引向埃塞俄比亚。其目的在于确保法国在北非殖民地特别是欧洲的利益和自身安全。

(2)意大利侵埃准备充分;埃意实力对比相差悬殊;埃领导人军事指挥不当;国际联盟对意未采取有效的经济制裁。

(3)政策:采取了妥协退让的绥靖政策。教训:防止局部战争扩大为全面战争,及早组成一个强大的国际反法西斯联盟。

解析:第(1)问可直接从材料一中概括得出正确答案。第(2)问从材料中提取信息,答案必须要点化、层次化,但不能照搬照抄材料语言。第(3)问注意准确解读材料,结合所学知识不难得出结论。回答教训时应从制止战争的角度进行思考。

同课章节目录

- 专题一 第一次世界大战

- 一 滑向世界性大战的深渊

- 二 第一次世界大战的经过

- 三 第一次世界大战的影响

- 专题二 凡尔赛——华盛顿体系下的和平

- 一 凡尔赛--华盛顿体系的形成

- 二 火山上的短暂稳定

- 专题三 第二次世界大战

- 一 第二次世界大战前夜

- 二 第二次世界大战的爆发

- 三 大战的新阶段

- 四 世界反法西斯战争的转折

- 五 世界反法西斯战争的胜利

- 专题四 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 一 战后初期的世界政治形势

- 二 美苏对峙——冷战局面的形成

- 三 人类对和平的追求

- 四 紧张对抗中的缓和与对话

- 专题五 烽火连绵的局部战争

- 一 冷战阴影下的局部“热战”

- 二 频繁的地区冲突

- 三 高科技条件下的现代战争

- 专题六 和平与发展——当今世界的时代主题

- 一 争取人类和平

- 二 追求共同发展