一 第二次世界大战前夜 学案(含答案) (2)

文档属性

| 名称 | 一 第二次世界大战前夜 学案(含答案) (2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 309.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-10-13 07:56:59 | ||

图片预览

文档简介

一 第二次世界大战前夜

学习目标:了解第二次世界大战爆发的历史背景。

1.重点:第二次世界大战爆发的历史背景;绥靖政策的本质及其所导致的严重后果。2.难点:德、日两国建立法西斯政权的原因;绥靖政策的本质及其危害。

教材整理1 欧亚两大战争策源地的形成

1.欧洲战争策源地的形成

(1)背景

①经济危机的沉重打击,使德国出现严重的政治和社会问题。

②纳粹党利用当时的民族复仇情绪和人们对现实状况的强烈不满,赢得各个阶层的大力支持。

③1933年1月30日,希特勒出任德国政府总理,掌握了国家政权。

(2)内外政策及战争策源地的形成

①政治上

a.制造“国会纵火案”,大肆镇压共产党和进步势力,解散资产阶级政党,使纳粹党成为德国唯一的政党。

b.1934年8月,希特勒自任国家元首和总理,集党、政、军大权于一身,正式确立了独裁统治。

②经济上:大力加强国家对经济的控制,把国民经济迅速转入军事化轨道。

③军事上:1935年,公开撕毁《凡尔赛和约》,宣布实行普遍义务兵役制,建立起一支庞大军队。

2.亚洲战争策源地的形成

(1)背景

①经济:经济危机使日本工业总产值下降,企业倒闭,失业人数增多,农民破产,社会矛盾尖锐。

②政治:以军部为核心的法西斯势力要求在天皇制下建立法西斯政权,实行对外侵略扩张。

(2)过程

①1931年,日本发动了九一八事变,并进一步霸占了整个中国东北。

②1936年,军部法西斯分子发动二二六兵变,最终确立了法西斯在军部的统治地位。

③二二六事件后,日本制定了“基本国策纲要”。

④日本在中国不断扩大侵略,第二次世界大战的亚洲策源地逐步形成。

[课中思考] 德、日两国的法西斯政权在建立方式、政权特点等方面有什么不同之处?

【提示】 ①德国依靠纳粹党夺取政权建立法西斯专政,德国纳粹党通过欺骗性宣传,骗取中下层群众的支持,并讨好军队,与垄断资产阶级勾结,实力大增;日本则是依靠现有的天皇制和军部法西斯势力实现法西斯化。

②德国法西斯政权的建立是通过取缔共产党、社会民主党等政党而建立起来的法西斯纳粹党一党专政。而日本法西斯政权主要是在统治阶级内部斗争中形成的,是在军部与政党内阁以及军部内部的斗争中实现的。

③德国法西斯政权的建立,其针对的目标首先是国内的革命力量。法西斯政权建立起来以后,才走上对外扩张的道路。而日本法西斯政权的建立主要是为了适应对外扩张的需要,日本首先发动侵略战争,并在战争不断扩大的基础上自上而下地建立起法西斯政权。

教材整理2 法西斯侵略战争的乌云

1.意大利入侵埃塞俄比亚

(1)原因:经济危机使意大利遭受沉重的打击,墨索里尼企图从战争中寻找出路。

(2)概况:1935年10月,意大利军队侵入埃塞俄比亚。不久,吞并埃塞俄比亚。

(3)英、法、美的政策:对意大利进行了经济制裁,但并未对意大利造成实质性的影响。

2.德、意干涉西班牙内战

(1)背景:1936年,佛朗哥发动武装叛乱,企图推翻西班牙人民阵线政府,西班牙内战爆发。

(2)概况:德、意联合对西班牙进行武装干涉,支持佛朗哥叛军。

(3)英、法、美政策:英、法两国采取“不干涉”政策,美国实行“中立”政策。

(4)结果:反法西斯力量无法获得物资和军事支援,遭受了严重打击;法西斯分子却获得了德、意的大力支持,法西斯气焰更加嚣张。

3.日本扩大对华侵略

(1)1937年,日本发动卢沟桥事变,全面侵华战争开始。1938年底,中国战场进入了战略相持阶段。

(2)滔天罪行

①1937年12月13日,制造南京大屠杀,中国遇难者总数达30万人以上。

②七三一等日军部队在中国实施了极其残忍的人体细菌实验、细菌战和化学战。

③日军对华北游击区实行“三光”政策。

教材整理3 慕尼黑阴谋

1.背景

(1)1938年3月,希特勒无视《凡尔赛和约》的规定,武装吞并了奥地利。

(2)希特勒利用苏台德问题作为吞并捷克斯洛伐克的突破口。

(3)英、法不愿冒大战的风险,极力压迫捷克斯洛伐克接受希特勒的蛮横要求。

2.慕尼黑会议

(1)时间:1938年9月底。

(2)人物:英国首相张伯伦、法国总理达拉第同希特勒、墨索里尼。

(3)内容:签订了《慕尼黑协定》。

①捷克斯洛伐克把苏台德区和与奥地利接壤的南部地区割让给德国。

②附件规定,英、法将保证捷克斯洛伐克新国界不受无端侵犯。

3.影响

(1)英、法以牺牲小国利益为代价取得与德、意侵略者的妥协,换来的只是短暂和平。

(2)加速了第二次世界大战的爆发。

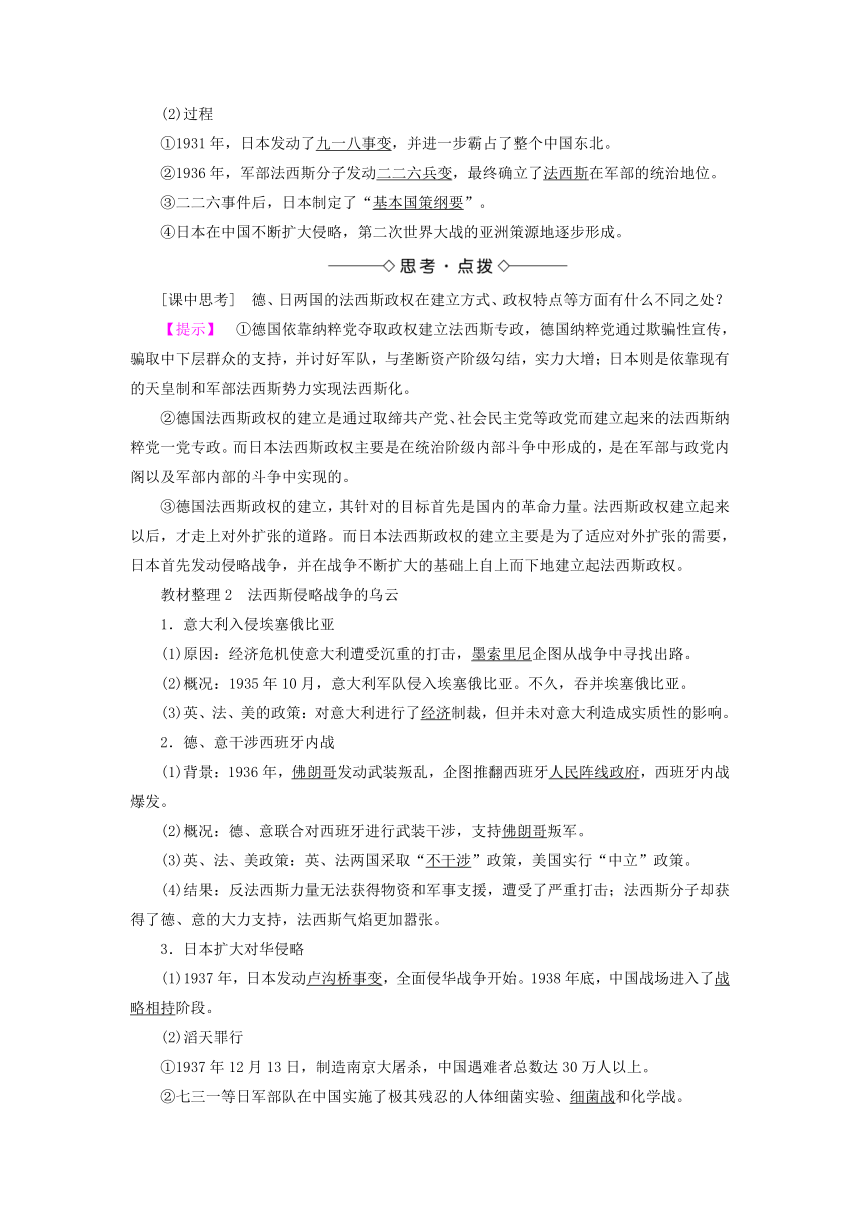

知识网络

史论要旨

1.欧亚两大战争策源地是随着法西斯政权的建立和不断发动局部侵略战争而形成的。2.日、意、德在中国、非洲和欧洲发动局部侵略战争,使法西斯国家和世界人民的矛盾逐步上升,使得第二次世界大战的全面爆发日益逼近。3.慕尼黑阴谋是绥靖政策的顶峰,助长了法西斯的侵略气焰,加速了第二次世界大战的全面爆发。

探究点 绥靖政策

史

料

解

读

史料一 英法尽管同为第一次世界大战的主要战胜国,但其经济地位和军事地位都因战争受到了巨大的削弱……这种状况使英法统治集团中的部分人士不敢同德、日、意的侵略扩张政策进行针锋相对的斗争,而是试图通过满足侵略者部分贪欲的方法来维持自己的既得利益。——《国际关系史》

注意省略号,据此分成前后两层,构成因果关系,由此分析英法纵容法西斯侵略的原因。

史料二 还有三十年代经济危机使英法两国政局动荡,内阁更替频繁,很难指望致府在法西斯进攻面前实行一种坚定和连续的外交政策。英法资产阶级对社会主义苏联的本能仇恨,对弱小国家的固有蔑视……在一个时期内,希特勒竭力造成一种似乎惟有共产国际、惟有苏联才是德国敌人的假象,英法集团相信了这一点……——《国际关系史》

史料从英法自身及德国希特勒的欺骗策略来分析英法两国的对法西斯进攻的态度。

【史料应用】

(1)根据史料一、二,概括英法纵容法西斯的原因。

【提示】 英法两国实力削弱;经济危机、政治危机影响到外交政策的连续性;对社会主义的仇视;无视小国利益;希特勒的欺骗策略。

(2)根据史料一、二,分析绥靖政策的实质。

【提示】 是西方大国仇视社会主义,牺牲小国利益以维护自身利益与安全的极端自私的强权政治。

(3)依据史料并结合所学知识,谈谈你对绥靖政策的认识。

【提示】 绥靖政策是英法两国实行的纵容法西斯侵略的政策;目的是通过部分满足侵略者的贪欲来保护自己的既得利益;它是建立在牺牲弱小国家和民族利益基础上的;具有反苏性质。

【史论拓展】 全面认识西方国家推行的绥靖政策

(1)含义

绥靖政策是第一次世界大战后西方大国的统治者为了确保既得利益,避免战争,对法西斯国家的侵略所采取的一种妥协、纵容的政策。

(2)原因

①英、法的经济地位和军事地位因第一次世界大战而受到极大削弱,导致其不敢同德、意、日法西斯进行针锋相对的斗争。

②1929年经济大危机导致英、法社会动荡,两国不想引发战争。

③因第一次世界大战而兴起的和平主义思潮占据主导地位。

④法西斯巧妙利用西方国家与苏联的矛盾打出“反共产国际”的旗号,欺骗了英、法等国。

⑤英、法资产阶级企图牺牲苏联和小国利益避战自保。

(3)实质

为了保全自己,竭力避免与法西斯国家直接冲突,不惜牺牲一些局部的或小国的利益,满足法西斯国家的侵略欲望,并尽可能地将祸水东引,把法西斯侵略矛头引向苏联。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 (按:以下是德国外交官访问法国巴黎后向希特勒报告的备忘录)关于德国的需要问题,我向他(指法国总理)说了和向财政部长(指法国财长博内)说过的同样的话,令我吃惊的是,和博内选择一样,总理认为调整法国在中欧的政策是完全可以讨论的——自然永远要以得知德国在中欧的最后目标为条件。无论如何,他也不反对德国通过演化手段明显地扩大其在奥地利的势力。

材料二 (按:以下是德国驻英大使对法外交部的报告)我今天拜会艾登(时任英外交大臣)……他就个别问题做了如下的声明……他告诉了法国,对奥地利问题,意大利比英国关心得多。而且英国人民也已认识到:德奥间的更紧密的联系迟早必将到来。但他们希望避免用武力去求得解决。

——以上两段材料均摘自《德国外交政策文件》

(1)材料一中德国外交官向希特勒报告说法国的总理和财政部长对当时中欧的态度是什么?为什么是这种态度?

(2)从材料二中可以看出英、法、意正在做什么?德、意、奥间更紧密的联系预示了什么?

【规范解答】 第(1)问的第一小问,从材料一“和博内选择一样,总理认为调整法国在中欧的政策是完全可以讨论的”,可见法国意图满足德国对中欧的要求;第二小问,结合所学知识,法国在战前的一系列类似表现,是其执行绥靖政策的结果。第(2)问的第一小问,应注意材料二信息,从“德奥间的更紧密的联系迟早必将到来”,可见三国支持德国吞并奥地利;第二小问,“德、意、奥间更紧密的联系”,表明三国结成了同盟,进而导致欧洲战争策源地的形成。

【答案】 (1)态度:迎合德国在中欧的要求。

原因:慑于德国法西斯的淫威,法国实施绥靖政策。

(2)做:正在满足德国希特勒的胃口,支持德国吞并奥地利。预示:欧洲战争策源地形成,二战即将爆发。

1.希特勒打出民族主义旗号而获得群众广泛支持的主要原因是( )

A.人民渴望德意志统一

B.人民群众痛恨《凡尔赛和约》

C.德国日益走向强大

D.德国经济十分困难

【解析】 人民群众对《凡尔赛和约》普遍存在着不满情绪。

【答案】 B

2.第二次世界大战前在欧亚两个战争策源地形成的背景中,德国不同于日本的是( )

A.受到世界经济危机的严重冲击

B.国内阶级矛盾异常尖锐

C.民族复仇主义思潮泛滥

D.法西斯势力与日俱增

【解析】 题干强调的是德国不同于日本的地方。C项为德国所特有的,故选C项。

【答案】 C

3.促使西班牙内战演变为西班牙人民反对法西斯侵略的民族解放战争的主要原因是( )

A.佛朗哥发动军事叛乱

B.“国际纵队”参战

C.英、法采取不干涉政策

D.德、意法西斯公开进行武装干涉

【解析】 正是因为德、意法西斯公开进行武装干涉,才使反击右翼势力的内战变成反抗法西斯侵略的民族解放战争。

【答案】 D

4.1938年,张伯伦从慕尼黑回到伦敦时,手中挥舞着一纸“英德和平宣言”,宣称“我们这一代的和平已经得到了保证”。首先击碎这一和平的是

( )

A.德军吞并苏台德区

B.德军吞并捷克斯洛伐克

C.德军入侵波兰

D.《慕尼黑协定》的签署

【解析】 由题干意思可知,张伯伦回到伦敦时《慕尼黑协定》已经签署,而希特勒吞并捷克斯洛伐克打破了这一“和平”协定。

【答案】 B

5.阅读下面材料,回答问题。

材料 一战失败,德国失去了1/8国土和1/10人口,战后又面临严重经济困难和巨额战争赔款。但德国军国主义分子并不承认自己是战争失败者(国家未被占领,社会结构未被破坏,军队也是完整地从他国撤回的),不甘心受到凡尔赛体系的制裁,德国社会上下充满对战胜国的不满情绪和仇恨心理。当时,英国张伯伦政府考虑让东欧满足德国的部分领土要求,划东欧为德国势力范围,鼓励德国东进。1938年,英、法与德、意签署《慕尼黑协定》,决定把捷克斯洛伐克苏台德地区划给德国。西方大国想以此“祸水东引”,幻想德国进攻社会主义苏联,他们好坐山观虎斗,坐收渔人之利,最终搬起石头砸了自己的脚。

——据汤重南《一战后的德国与今天的日本》整理

(1)根据材料,概括一战后至二战前世界主要国家之间的矛盾。

(2)根据材料分析德国能够突破凡尔赛体系束缚的原因。

【解析】 第(1)问根据材料信息“不甘心受到凡尔赛体系的制裁,德国社会上下充满对战胜国的不满情绪和仇恨心理”“西方大国想以此‘祸水东引’,幻想德国进攻社会主义苏联”等,概括一战后至二战前世界主要国家之间的矛盾。第(2)问根据材料信息“德国军国主义分子并不承认自己是战争失败者……不甘心受到凡尔赛体系的制裁,德国社会上下充满对战胜国的不满情绪和仇恨心理”“鼓励德国东进”“西方大国想以此‘祸水东引’,幻想德国进攻社会主义苏联”,结合二战前夕英法的绥靖政策等所学知识,分析德国能突破凡尔赛体系束缚的原因。

【答案】 (1)德国与英法等战胜国之间的矛盾;英、法、德等资本主义国家与苏联之间的矛盾。

(2)战胜国对德国的制裁导致德国严重的复仇心理;未能清除德国军国主义势力及其产生的土壤;英法等国对德国的绥靖政策。

学习目标:了解第二次世界大战爆发的历史背景。

1.重点:第二次世界大战爆发的历史背景;绥靖政策的本质及其所导致的严重后果。2.难点:德、日两国建立法西斯政权的原因;绥靖政策的本质及其危害。

教材整理1 欧亚两大战争策源地的形成

1.欧洲战争策源地的形成

(1)背景

①经济危机的沉重打击,使德国出现严重的政治和社会问题。

②纳粹党利用当时的民族复仇情绪和人们对现实状况的强烈不满,赢得各个阶层的大力支持。

③1933年1月30日,希特勒出任德国政府总理,掌握了国家政权。

(2)内外政策及战争策源地的形成

①政治上

a.制造“国会纵火案”,大肆镇压共产党和进步势力,解散资产阶级政党,使纳粹党成为德国唯一的政党。

b.1934年8月,希特勒自任国家元首和总理,集党、政、军大权于一身,正式确立了独裁统治。

②经济上:大力加强国家对经济的控制,把国民经济迅速转入军事化轨道。

③军事上:1935年,公开撕毁《凡尔赛和约》,宣布实行普遍义务兵役制,建立起一支庞大军队。

2.亚洲战争策源地的形成

(1)背景

①经济:经济危机使日本工业总产值下降,企业倒闭,失业人数增多,农民破产,社会矛盾尖锐。

②政治:以军部为核心的法西斯势力要求在天皇制下建立法西斯政权,实行对外侵略扩张。

(2)过程

①1931年,日本发动了九一八事变,并进一步霸占了整个中国东北。

②1936年,军部法西斯分子发动二二六兵变,最终确立了法西斯在军部的统治地位。

③二二六事件后,日本制定了“基本国策纲要”。

④日本在中国不断扩大侵略,第二次世界大战的亚洲策源地逐步形成。

[课中思考] 德、日两国的法西斯政权在建立方式、政权特点等方面有什么不同之处?

【提示】 ①德国依靠纳粹党夺取政权建立法西斯专政,德国纳粹党通过欺骗性宣传,骗取中下层群众的支持,并讨好军队,与垄断资产阶级勾结,实力大增;日本则是依靠现有的天皇制和军部法西斯势力实现法西斯化。

②德国法西斯政权的建立是通过取缔共产党、社会民主党等政党而建立起来的法西斯纳粹党一党专政。而日本法西斯政权主要是在统治阶级内部斗争中形成的,是在军部与政党内阁以及军部内部的斗争中实现的。

③德国法西斯政权的建立,其针对的目标首先是国内的革命力量。法西斯政权建立起来以后,才走上对外扩张的道路。而日本法西斯政权的建立主要是为了适应对外扩张的需要,日本首先发动侵略战争,并在战争不断扩大的基础上自上而下地建立起法西斯政权。

教材整理2 法西斯侵略战争的乌云

1.意大利入侵埃塞俄比亚

(1)原因:经济危机使意大利遭受沉重的打击,墨索里尼企图从战争中寻找出路。

(2)概况:1935年10月,意大利军队侵入埃塞俄比亚。不久,吞并埃塞俄比亚。

(3)英、法、美的政策:对意大利进行了经济制裁,但并未对意大利造成实质性的影响。

2.德、意干涉西班牙内战

(1)背景:1936年,佛朗哥发动武装叛乱,企图推翻西班牙人民阵线政府,西班牙内战爆发。

(2)概况:德、意联合对西班牙进行武装干涉,支持佛朗哥叛军。

(3)英、法、美政策:英、法两国采取“不干涉”政策,美国实行“中立”政策。

(4)结果:反法西斯力量无法获得物资和军事支援,遭受了严重打击;法西斯分子却获得了德、意的大力支持,法西斯气焰更加嚣张。

3.日本扩大对华侵略

(1)1937年,日本发动卢沟桥事变,全面侵华战争开始。1938年底,中国战场进入了战略相持阶段。

(2)滔天罪行

①1937年12月13日,制造南京大屠杀,中国遇难者总数达30万人以上。

②七三一等日军部队在中国实施了极其残忍的人体细菌实验、细菌战和化学战。

③日军对华北游击区实行“三光”政策。

教材整理3 慕尼黑阴谋

1.背景

(1)1938年3月,希特勒无视《凡尔赛和约》的规定,武装吞并了奥地利。

(2)希特勒利用苏台德问题作为吞并捷克斯洛伐克的突破口。

(3)英、法不愿冒大战的风险,极力压迫捷克斯洛伐克接受希特勒的蛮横要求。

2.慕尼黑会议

(1)时间:1938年9月底。

(2)人物:英国首相张伯伦、法国总理达拉第同希特勒、墨索里尼。

(3)内容:签订了《慕尼黑协定》。

①捷克斯洛伐克把苏台德区和与奥地利接壤的南部地区割让给德国。

②附件规定,英、法将保证捷克斯洛伐克新国界不受无端侵犯。

3.影响

(1)英、法以牺牲小国利益为代价取得与德、意侵略者的妥协,换来的只是短暂和平。

(2)加速了第二次世界大战的爆发。

知识网络

史论要旨

1.欧亚两大战争策源地是随着法西斯政权的建立和不断发动局部侵略战争而形成的。2.日、意、德在中国、非洲和欧洲发动局部侵略战争,使法西斯国家和世界人民的矛盾逐步上升,使得第二次世界大战的全面爆发日益逼近。3.慕尼黑阴谋是绥靖政策的顶峰,助长了法西斯的侵略气焰,加速了第二次世界大战的全面爆发。

探究点 绥靖政策

史

料

解

读

史料一 英法尽管同为第一次世界大战的主要战胜国,但其经济地位和军事地位都因战争受到了巨大的削弱……这种状况使英法统治集团中的部分人士不敢同德、日、意的侵略扩张政策进行针锋相对的斗争,而是试图通过满足侵略者部分贪欲的方法来维持自己的既得利益。——《国际关系史》

注意省略号,据此分成前后两层,构成因果关系,由此分析英法纵容法西斯侵略的原因。

史料二 还有三十年代经济危机使英法两国政局动荡,内阁更替频繁,很难指望致府在法西斯进攻面前实行一种坚定和连续的外交政策。英法资产阶级对社会主义苏联的本能仇恨,对弱小国家的固有蔑视……在一个时期内,希特勒竭力造成一种似乎惟有共产国际、惟有苏联才是德国敌人的假象,英法集团相信了这一点……——《国际关系史》

史料从英法自身及德国希特勒的欺骗策略来分析英法两国的对法西斯进攻的态度。

【史料应用】

(1)根据史料一、二,概括英法纵容法西斯的原因。

【提示】 英法两国实力削弱;经济危机、政治危机影响到外交政策的连续性;对社会主义的仇视;无视小国利益;希特勒的欺骗策略。

(2)根据史料一、二,分析绥靖政策的实质。

【提示】 是西方大国仇视社会主义,牺牲小国利益以维护自身利益与安全的极端自私的强权政治。

(3)依据史料并结合所学知识,谈谈你对绥靖政策的认识。

【提示】 绥靖政策是英法两国实行的纵容法西斯侵略的政策;目的是通过部分满足侵略者的贪欲来保护自己的既得利益;它是建立在牺牲弱小国家和民族利益基础上的;具有反苏性质。

【史论拓展】 全面认识西方国家推行的绥靖政策

(1)含义

绥靖政策是第一次世界大战后西方大国的统治者为了确保既得利益,避免战争,对法西斯国家的侵略所采取的一种妥协、纵容的政策。

(2)原因

①英、法的经济地位和军事地位因第一次世界大战而受到极大削弱,导致其不敢同德、意、日法西斯进行针锋相对的斗争。

②1929年经济大危机导致英、法社会动荡,两国不想引发战争。

③因第一次世界大战而兴起的和平主义思潮占据主导地位。

④法西斯巧妙利用西方国家与苏联的矛盾打出“反共产国际”的旗号,欺骗了英、法等国。

⑤英、法资产阶级企图牺牲苏联和小国利益避战自保。

(3)实质

为了保全自己,竭力避免与法西斯国家直接冲突,不惜牺牲一些局部的或小国的利益,满足法西斯国家的侵略欲望,并尽可能地将祸水东引,把法西斯侵略矛头引向苏联。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 (按:以下是德国外交官访问法国巴黎后向希特勒报告的备忘录)关于德国的需要问题,我向他(指法国总理)说了和向财政部长(指法国财长博内)说过的同样的话,令我吃惊的是,和博内选择一样,总理认为调整法国在中欧的政策是完全可以讨论的——自然永远要以得知德国在中欧的最后目标为条件。无论如何,他也不反对德国通过演化手段明显地扩大其在奥地利的势力。

材料二 (按:以下是德国驻英大使对法外交部的报告)我今天拜会艾登(时任英外交大臣)……他就个别问题做了如下的声明……他告诉了法国,对奥地利问题,意大利比英国关心得多。而且英国人民也已认识到:德奥间的更紧密的联系迟早必将到来。但他们希望避免用武力去求得解决。

——以上两段材料均摘自《德国外交政策文件》

(1)材料一中德国外交官向希特勒报告说法国的总理和财政部长对当时中欧的态度是什么?为什么是这种态度?

(2)从材料二中可以看出英、法、意正在做什么?德、意、奥间更紧密的联系预示了什么?

【规范解答】 第(1)问的第一小问,从材料一“和博内选择一样,总理认为调整法国在中欧的政策是完全可以讨论的”,可见法国意图满足德国对中欧的要求;第二小问,结合所学知识,法国在战前的一系列类似表现,是其执行绥靖政策的结果。第(2)问的第一小问,应注意材料二信息,从“德奥间的更紧密的联系迟早必将到来”,可见三国支持德国吞并奥地利;第二小问,“德、意、奥间更紧密的联系”,表明三国结成了同盟,进而导致欧洲战争策源地的形成。

【答案】 (1)态度:迎合德国在中欧的要求。

原因:慑于德国法西斯的淫威,法国实施绥靖政策。

(2)做:正在满足德国希特勒的胃口,支持德国吞并奥地利。预示:欧洲战争策源地形成,二战即将爆发。

1.希特勒打出民族主义旗号而获得群众广泛支持的主要原因是( )

A.人民渴望德意志统一

B.人民群众痛恨《凡尔赛和约》

C.德国日益走向强大

D.德国经济十分困难

【解析】 人民群众对《凡尔赛和约》普遍存在着不满情绪。

【答案】 B

2.第二次世界大战前在欧亚两个战争策源地形成的背景中,德国不同于日本的是( )

A.受到世界经济危机的严重冲击

B.国内阶级矛盾异常尖锐

C.民族复仇主义思潮泛滥

D.法西斯势力与日俱增

【解析】 题干强调的是德国不同于日本的地方。C项为德国所特有的,故选C项。

【答案】 C

3.促使西班牙内战演变为西班牙人民反对法西斯侵略的民族解放战争的主要原因是( )

A.佛朗哥发动军事叛乱

B.“国际纵队”参战

C.英、法采取不干涉政策

D.德、意法西斯公开进行武装干涉

【解析】 正是因为德、意法西斯公开进行武装干涉,才使反击右翼势力的内战变成反抗法西斯侵略的民族解放战争。

【答案】 D

4.1938年,张伯伦从慕尼黑回到伦敦时,手中挥舞着一纸“英德和平宣言”,宣称“我们这一代的和平已经得到了保证”。首先击碎这一和平的是

( )

A.德军吞并苏台德区

B.德军吞并捷克斯洛伐克

C.德军入侵波兰

D.《慕尼黑协定》的签署

【解析】 由题干意思可知,张伯伦回到伦敦时《慕尼黑协定》已经签署,而希特勒吞并捷克斯洛伐克打破了这一“和平”协定。

【答案】 B

5.阅读下面材料,回答问题。

材料 一战失败,德国失去了1/8国土和1/10人口,战后又面临严重经济困难和巨额战争赔款。但德国军国主义分子并不承认自己是战争失败者(国家未被占领,社会结构未被破坏,军队也是完整地从他国撤回的),不甘心受到凡尔赛体系的制裁,德国社会上下充满对战胜国的不满情绪和仇恨心理。当时,英国张伯伦政府考虑让东欧满足德国的部分领土要求,划东欧为德国势力范围,鼓励德国东进。1938年,英、法与德、意签署《慕尼黑协定》,决定把捷克斯洛伐克苏台德地区划给德国。西方大国想以此“祸水东引”,幻想德国进攻社会主义苏联,他们好坐山观虎斗,坐收渔人之利,最终搬起石头砸了自己的脚。

——据汤重南《一战后的德国与今天的日本》整理

(1)根据材料,概括一战后至二战前世界主要国家之间的矛盾。

(2)根据材料分析德国能够突破凡尔赛体系束缚的原因。

【解析】 第(1)问根据材料信息“不甘心受到凡尔赛体系的制裁,德国社会上下充满对战胜国的不满情绪和仇恨心理”“西方大国想以此‘祸水东引’,幻想德国进攻社会主义苏联”等,概括一战后至二战前世界主要国家之间的矛盾。第(2)问根据材料信息“德国军国主义分子并不承认自己是战争失败者……不甘心受到凡尔赛体系的制裁,德国社会上下充满对战胜国的不满情绪和仇恨心理”“鼓励德国东进”“西方大国想以此‘祸水东引’,幻想德国进攻社会主义苏联”,结合二战前夕英法的绥靖政策等所学知识,分析德国能突破凡尔赛体系束缚的原因。

【答案】 (1)德国与英法等战胜国之间的矛盾;英、法、德等资本主义国家与苏联之间的矛盾。

(2)战胜国对德国的制裁导致德国严重的复仇心理;未能清除德国军国主义势力及其产生的土壤;英法等国对德国的绥靖政策。

同课章节目录

- 专题一 第一次世界大战

- 一 滑向世界性大战的深渊

- 二 第一次世界大战的经过

- 三 第一次世界大战的影响

- 专题二 凡尔赛——华盛顿体系下的和平

- 一 凡尔赛--华盛顿体系的形成

- 二 火山上的短暂稳定

- 专题三 第二次世界大战

- 一 第二次世界大战前夜

- 二 第二次世界大战的爆发

- 三 大战的新阶段

- 四 世界反法西斯战争的转折

- 五 世界反法西斯战争的胜利

- 专题四 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 一 战后初期的世界政治形势

- 二 美苏对峙——冷战局面的形成

- 三 人类对和平的追求

- 四 紧张对抗中的缓和与对话

- 专题五 烽火连绵的局部战争

- 一 冷战阴影下的局部“热战”

- 二 频繁的地区冲突

- 三 高科技条件下的现代战争

- 专题六 和平与发展——当今世界的时代主题

- 一 争取人类和平

- 二 追求共同发展