三 高科技下的现代战争 教学设计 (2)

文档属性

| 名称 | 三 高科技下的现代战争 教学设计 (2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 124.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-10-12 12:32:27 | ||

图片预览

文档简介

三

高科技下的现代战争

教学设计

★教学目标:

(一)知识与目标:

1、识记:1990年伊拉克出兵侵略科威特;联合国安理会第678号决议;1990年的“沙漠盾牌”行动;1991年的“沙漠风暴”和“沙漠军刀”行动及其结果;伊拉克政府和军队的反抗措施。

2、理解:伊拉克出兵侵略科威特、美国等国家出兵海湾的原因,了解“沙漠风暴”和“沙漠军刀”行动的基本战术。

3、运用:运用辩证唯物主义的观点揭示美国出兵海湾的原因,分析海湾战争的深远影响。

(二)过程与方法:

1、问题探究:探究伊拉克与科威特的矛盾根源,进而探讨海湾战争在人类历史进程中的作用及其影响。

2、分析比较:两伊战争与海湾战争的异同点,进而认识到高科技战争的特点和影响。

3、人物评价:参照国际法的基本准则评价历史人物,如美国总统布什和伊拉克总统萨达姆。

(三)情感态度与价值观:

1、任何践踏国际法基本准则的行为都为国际社会所不容;

2、高科技在当前和未来人类社会的发展过程中将扮演越来越重要的角色;

3、进一步培养热爱和平、关爱人类的正义感和崇高情操。

★教学重点与难点:

重点:伊拉克入侵科威特;“沙漠风暴”行动;海湾战争的特点。

难点:美国领导多国部队打击伊拉克的原因;海湾战争的影响。

★教材内容分析与建议:

本课主要介绍了1990年8月伊拉克悍然入侵邻国科威特,挑起海湾战争,及国际社会通力合作,最终制止其侵略行径的全过程。历时8年的两伊战争结束后,萨达姆政权面临着政治、经济、外交等多方面的危机。为了缓解这些危机,并增加伊拉克在国际能源领域的发言权,萨达姆挑起了侵略科威特的战争。其野蛮的侵略行径受到了联合国为首的国际社会的一致谴责,并最终导致以美国为首的多国部队击溃伊拉克侵略军,解放科威特的胜利。此后,国际社会对伊拉克实行了长达十余年的制裁。本课内容叙事性与分析理解并重,建议教师采用讲解描述法、问题探究法并结合多媒体辅助历史教学的一些方式,引导学生的思考和探究,以便尽可能地达到学习最优化的目的。

★教学过程及要点:

〔新课导入〕利用多媒体导入:

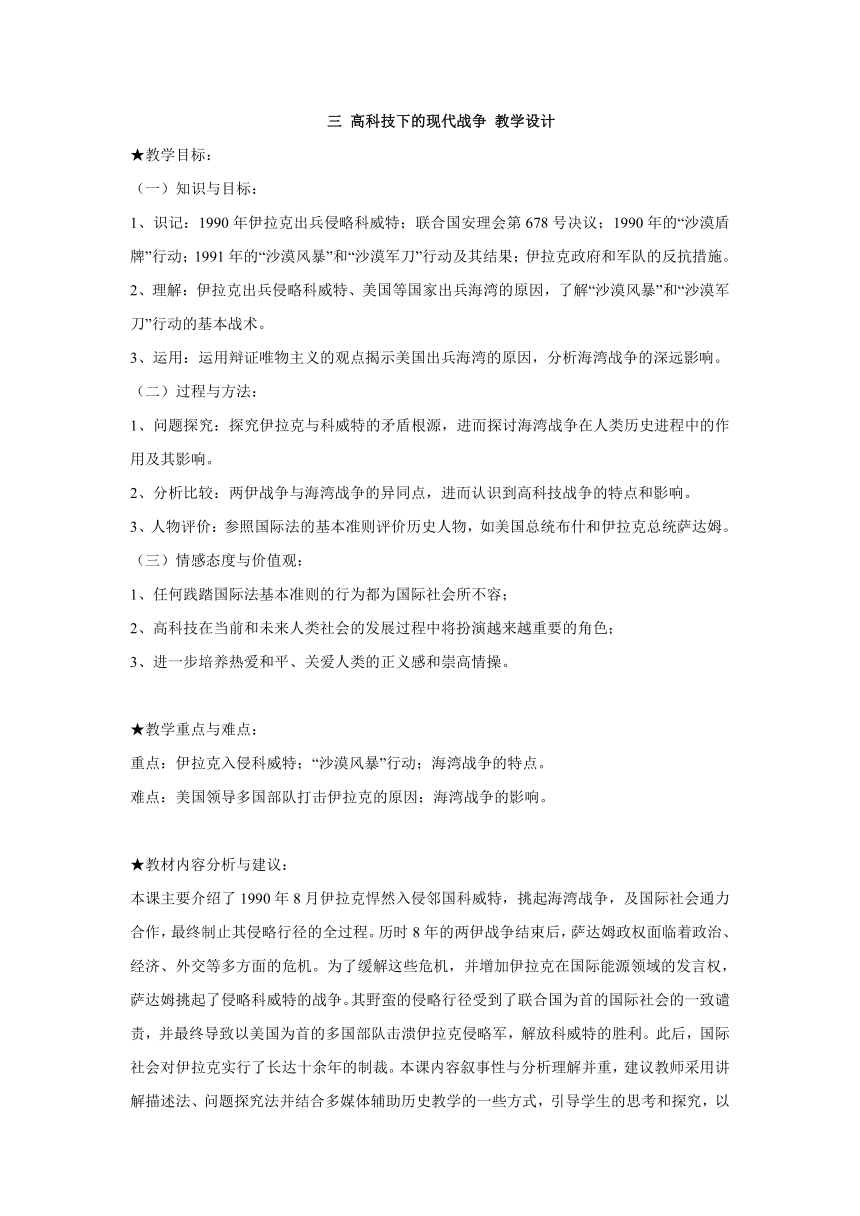

教师先在屏幕上打出右图照片,并作解说:

“这是美国新闻记者史蒂夫·麦克卡瑞拍摄的作品,发表在1991年8月号的美国《国家地理》杂志上。大家可以试着观察这张图片,看看你能从中读取哪些信息?”

接着问:(稍事停顿)劫后余生的海湾地区,自然环境受到极大破坏。滚滚浓烟遮天蔽日,炎炎烈焰狂舞飞腾。几头仓惶无助的骆驼,正试图逃离这人间地狱。究竟是什么导致了这样的一幕人间惨剧?

让学生带着这些问题而导入新课学习。

2

一、伊拉克入侵科威特:

伊拉克所在的两河流域是世界古代文明的发祥地之一。公元前2000年先后建立被誉为“四大文明古国”之一的巴比伦王国、亚述帝国和后巴比伦王国。中国古称伊拉克为黑衣大食。科威特在公元7世纪为阿拉伯帝国的一部分,1581年起哈立德家族统治科威特。1871年科成为奥斯曼帝国巴士拉省的一个县。1939年科正式沦为英国的保护国。1961年6月19日科威特宣布独立。

1、原因:

(1)边界纠纷:伊拉克方面认为科威特自古以来是伊拉克的一个省,两国存在着边界纠纷;

直到第一次世界大战,伊拉克和科威特还都属于奥斯曼帝国。实际上,科威特这块1.8万平方千米的弹丸之地当时隶属伊拉克巴士拉省。1913年,爆发战争的传闻在欧洲甚嚣尘上,英国和土耳其签了一个协议,将科威特变成一个自治县。法国和英国为了瓜分奥斯曼帝国遗产,于1916年签订了锡克—皮科(Sykes-Picot)协议,根据这项协议,伊拉克由原土耳其的三个省组成:即巴格达、巴士拉和摩苏尔。有一个说法绝妙地概括了这种状况:“伊拉克是丘吉尔发神经病时造出来的,丘吉尔要把基尔库克和摩苏尔这两个毫不相干的油井连成一体,又要把三个水火不相容的人民凑到一块儿,即库尔德人、逊尼派穆斯林和什叶派穆斯林。”

(2)石油利益:两国之间的鲁迈拉油田之争是战争的重要导火索;伊拉克寄望于吞并科威特后成为世界上最重要的石油生产国之一;

科威特石油和天然气储量丰富,现已探明的石油储量为968亿桶,占世界储量的10.8%,居世界第四位。南部的布尔干油田为世界最大油田之一。天然气储量为1.498万亿立方米,占世界储量的1.1%。科威特的主要油田有大布尔干油田,位于科威特东南部。大布尔干油田是世界最大的砂岩油田,也是仅次于加瓦尔油田的世界第二大油田。

伊科之间有长约120公里的陆地边界,其中盛产石油的沙漠地带未划定边界,伊指控科在两伊战争期间蚕食伊拉克领土,在属于伊拉克的地区建立军事哨所和石油设施,还在属于伊拉克的鲁迈拉油田南部盗采了价值24亿美元的石油。(横穿两国边界的鲁迈拉油田呈锅底状地形,“锅底”在科威特境内,造成了伊拉克的石油开采量总是低于科威特。)科认为,鲁迈拉油田南部延伸到科境内,应属科领土,并要求阿盟组成一个仲裁委员会,根据科伊现有的条约和有关文件划定两国边界。

(3)债务问题:历时8年的两伊战争结束以后,伊拉克面临着巨大的经济和社会危机。为缓解危机,伊拉克向科威特提出了包括勾销债务和租借岛屿等无理要求,遭到拒绝后即以此为借口发动战争。

两伊战争期间伊拉克所欠700多亿美元债务中,欠科威特、阿联酋及其他海湾国家的债务约350亿美元。伊拉克提出它与伊朗作战是保卫阿拉伯民族,因此应正式免除战争期间所欠科威特、阿联酋等阿拉伯国家的债务。科认为,伊未经协商单方面提出取消全部债务的做法是难以接受的,阿联酋指出,伊的做法引起争论,不利于阿拉伯民族履行义务。

另外,由于石油供过于求,油价从1990年1月的每桶21美元下跌到7月的14美元。伊拉克指控科威特伙同阿联酋有意超产石油、降低油价,使伊拉克损失140亿美元的石油收入。科威特表示,两伊停火后,科一直遵守欧佩克规定的生产配额,为限产保价政策作出了牺牲。科要求增加生产配额,是为了满足它在西欧发展石油“下游业务”的需求。阿联酋也拒绝伊的指控,指出维护世界石油市场稳定是欧佩克内外产油国的共同责任,为稳定石油价格,阿联酋宁可将产量减少到配额以下。

2、经过:战争爆发、科威特埃米尔流亡、伊拉克宣布吞并科威特。

(1)战争爆发:1990年8月2日

1990年8月2日凌晨1时(科威特时间),在经过周密准备之后,伊拉克共和国卫队三个师越过伊科边界,向科威特发起突然进攻。与此同时,一支特种作战部队从海上对科威特市实施直升机突击。拂晓时分,东西对进的两支部队开始攻打市内目标。

(2)埃米尔流亡:

科威特埃米尔贾比尔·萨巴赫仓促中携部分王室成员逃到附近美国军舰上。埃米尔的胞弟法赫德亲王在保卫王宫的战斗中阵亡。

作为波斯湾产油大国科威特的元首,贾比尔除了富可敌国的个人资产外,其人生也十分具有传奇色彩。1977年12月31日贾比尔从他叔叔手中继任第13任埃米尔之后,他设立了一项为了下一代基金,以保证科威特人在石

3

油开采完之后还可以生活,他每年要求将石油收入的10%捐入基金中,到现在这笔基金保持在600亿美元左右。萨达姆和贾比尔可以算得上是不共戴天的仇敌,这不但表现在伊拉克入侵科威特,萨达姆还多次计划暗杀贾比尔。萨达姆还形容贾比尔是一个十足的“玩弄女人”的人,他一生结婚40多次,有70多个孩子。2006年1月15日,贾比尔因病去世,享年77岁。

(3)伊拉克吞并科威特:

1990年8月2日上午9时,伊军基本控制科威特市。下午4时,伊军占领了科威特全境。8月8日,伊拉克宣布同科威特“合并”。

8月28日,萨达姆签署法令,将科威特并为伊拉克的第19个省。9月24日,伊拉克决定取消科威特货币,限期兑换成伊拉克货币。9月27日,又颁布法令,限令所有科威特籍公民改领伊拉克身份证。

二、“沙漠盾牌行动”(1990年8月):

1、联合国的反应:

(1)联合国第660号决议(1990年8月2日):要求伊拉克无条件从科威特撤军。

1990年8月2日,伊拉克入侵科威特的当天,联合国安全理事会即召开第2 932次会议,讨论伊科局势并作出了第660号决议,谴责伊拉克的侵略行径并要求伊拉克立即无条件从科威特撤军。

继660号决议之后,安理会于8月6日通过661号决议,要求世界各国对伊实施经济制裁和武器禁运。8月8日,伊拉克公然宣布吞并科威特,安理会于8月9日通过662号决议,宣布伊拉克兼并科威特为非法。此后至1990年11月29日,联合国安全理事会通过对伊拉克的最后通牒之前,先后通过了11个相关决议,一再要求伊拉克遵守《联合国宪章》,无条件撤军,以恢复科威特主权的独立与完整,但伊拉克置若罔闻。

(2)联合国第678号决议(1990年11月29日):伊拉克撤军的最后通牒(使用一切必要手段 恢复该地区的国际和平与安全)

1990年11月29日,联合国安理会通过第678号决议,规定1991年1月15日为伊拉克撤军的最后期限。要求伊拉克必须在1991年1月15日前完全遵守联合国安理会第660号决议(有关伊拉克非法入侵科威特的问题)以及之后的所有有关决议;如伊拉克拒不执行,授权联合国成员国利用一切必要手段维护并执行第660号决议和之后的所有有关决议,并恢复这个地区的国际和平和安全。决议要求伊拉克完全遵守安理会关于伊拉克立即、无条件地撤出科威特、恢复科威特的主权、独立和领土完整的第660号决议及其它所有有关决议,同时规定了期限, 给予伊拉克最后一次遵守决议的机会。决议请求所有成员国对执行该项决议所采取的行动提供适当支援。

2、美国的反应:

伊拉克入侵科威特事件引起了全世界极大震惊。一向视海湾地区的石油为其生命线的美国,迅速对此作出强烈反应。

(1)关注:石油利益

8月2日凌晨,也就是在伊拉克入侵科威特的当天,美国驻联合国代表即向安全理事会递交了一封信,表达美国对此事的关注。美国总统布什甚感震惊,国防部五角大楼指挥中心也处于一片忙乱。参谋长联席会议主席鲍威尔连发几道命令:命令停泊在巴林麦纳麦港的6艘美国军舰立即起锚驶离港口,以防伊拉克空军突然袭击,造成“第二次珍珠港事件”;命令正在印度洋游弋的“独立号”航空母舰向阿曼湾靠拢待命;命令印度洋迪戈加西亚岛美军基地处于一级战备状态,基地上的B-52轰炸机随时准备出击;命令美军驻希腊苏扎湾海军基地处于高度战备状态。

美国为什么对伊拉克入侵科威特如此关注呢?美国总统布什说过:“如果世界富饶的石油储量落入萨达姆之手,我们的工作、我们的生活、我们自己的自由和世界各地友好的国家的自由都将蒙受损失。”伊拉克地处海湾的心脏,是波斯湾南北两翼的结合部,战略地位十分重要。美国控制了伊拉克,就有利于从南北两翼控制整个海湾地区的石油。显而易见,伊拉克的侵略行径,首先是严重触犯了美国在中东的根本利益――石油输出的安全畅通,破坏了美国寻求控制石油资源,从而维护自身以及整个西方世界的经济命脉的战略意图。据1995年统计,美国、西欧和日本石油进口的25%、45%和65%来自海湾地区。按照美国战略研究界人士的话说:“伊拉克吞并科威特后,如果再兼并沙特阿拉伯,就掌握了世界近一半的石油资源,这无疑等同于取得了对西方国家经济的生杀大权。”

4

(2)调兵:8月7日,美国总统布什正式签署向海湾地区派兵的“沙漠盾牌”计划

8月4日清晨,美国军政要人齐聚戴维营。会议经过一整天的讨论,一项代号为“沙漠盾牌”行动的计划就在这次会上敲定下来。该计划的主旨是向海湾地区紧急增兵、阻止伊拉克进一步入侵沙特,并迫使伊拉克从科威特撤军。8月7日凌晨2时,布什总统正式批准了“沙漠盾牌”行动计划。7时30分,美军第82空降师的2300人作为“沙漠盾牌”行动的先头部队登机完毕,5分钟后,运载这批伞兵的飞机奉命从北卡罗来纳州的布拉格堡基地起飞前往沙特。“沙漠盾牌”行动由此拉开了帷幕。

经过3个月紧张的海空运输,到11月初,到达海湾地区的美军总兵力达到24.5万人。其中,地面部队17万人,800辆坦克;空军部队3万人,各型飞机444架;海军部队4万人,各型舰船85艘,舰载机553架。依美国总统布什之见,经过3个月的禁运、封锁和经济制裁,再加上20多万大军压境,足可以让萨达姆从科威特滚蛋。然而萨达姆不仅没有从科威特撤军,反而在国内加紧备战,并向科沙边境又增调了20个师的兵力。与此同时,萨达姆还展开宣传攻势,宣布扣留西方人质,号召阿拉伯人开展“圣战”,打击美国和“推翻阿拉伯的统治者”。

萨达姆的言行激怒了布什。11月8日,布什总统宣布,在2个月内再向海湾增兵20万,以便使美军“拥有在必要情况下采取适当的进攻性军事行动的选择”。在美国大举进兵海湾的同时,布什还派人四外游说,动员说服它的西方盟国以及部分阿拉伯国家派兵参战和担负战争费用。到1991年1月15日,有30多个国家答应出兵参战,这样再加上海湾地区的6个国家,共有40多个国家的多国部队云集在海湾地区,总兵力达70万人,装备飞机3510架,坦克2900辆,装甲车2200辆,舰艇400艘。在多国部队中,美国军队占绝大多数,总兵力为52.7万人,其中陆军29.5万,海军陆战队9.4万、海军8.2万,空军5.6万。部署坦克2200辆,装甲车2000余辆,飞机2800架。

自第二次世界大战结束后,在美国进行的历次战争中,空中力量都扮演了主要角色,这一次也不例外。为了征服萨达姆,美国将空中力量的精锐悉数派往海湾。其中就有第82空降师和第101空中突击师,以及美国空军第8航空队、第5航空队,海军的几个航母战斗群等,大多参加过二次大战、朝鲜战争和越南战争。另外,还将其武器库中几乎所有新式武器都拿出来亮相,以获得技术上的优势,以质量取胜。在空战兵器中,其佼佼者是F-117隐形战斗轰炸机。

(3)和谈:未能达成协议

就在美国加强对伊制裁,积极寻求世界各国对美支持的同时,国际社会也在努力和平化解危机。8月底,联合国秘书长德奎利亚尔与伊外长阿齐兹会谈,敦促伊拉克撤军。阿拉伯国家普遍坚持用和平方式解决危机。巴解组织主席阿拉法特、利比亚总统卡扎菲先后提出和平解决海湾危机的方案。约旦国王侯赛因呼吁各方尽力避免危机升级,并与萨达姆举行会谈。9月初,埃及总统穆巴拉克与见克会见时强调了埃及希望和平解决危机的立场。但这些和平努力都未获成功。伊拉克仍顽固坚持其侵占科威特的立场。

为了赢得尽可能多的时间作好战争准备,就在联合国通过678号决议的第二天,美国伸出了和平橄榄枝。布什提出美国愿意与伊拉克直接对话,讨论海湾危机。伊拉克随即表示有条件地接受,并于12月7日释放了所有西方人质。国际社会掀起新一轮和平努力。但是,由于双方敌意很深,在美伊高级会谈的日期问题上争执不下。最后,布什提出,由伊拉克外长阿齐兹和国务卿贝克在第三国会晤,但不能把会谈安排在靠近1月15日的时间。经过讨价还价,伊拉克1991年1月4日同意在日内瓦与美国举行两国外长会谈。但在1月9日的会谈中,伊拉克不但坚持不从科威特撤军,而且仍然要求把海湾危机的解决与巴勒斯坦问题联系起来。美伊会谈以失败告终。战争一触即发。

1月13日,联合国秘书长德奎利亚尔前往巴格达与萨达姆会谈,为和平解决危机作最后的努力。但是他没有说服伊拉克撤军,斡旋失败。随后,布什正式签署国会两院通过的对伊动武的第77号法案。英、法议会也分别通过授权政府对伊动武的议案。至此,战争的爆发已无可挽回。

3、中国的态度:反对伊拉克侵略行径,希望和平解决海湾危机

中国明确反对伊拉克的侵略行径,要求伊拉克遵守联合国安全理事会通过的相关决议,恢复科威特的主权独立和领土完整。但是中国同时反对任何大国的军事干预,所以在联合国安理会对第678号决议,即要求伊拉克撤军的最后通牒进行表决的时候投了弃权票。这张弃权票的含义表明,具“一票否决权”的中国一定不会阻拦科威特最终获得解放,但是我们对使用武力能否彻底解决这一问题持怀疑的态度。中国希望海湾国家可以通过和平的方式,自行或借助联合国的帮助解决这一危机。中国外长钱其琛还曾经出访阿拉伯国家以寻求解决的方案,但未果。

高科技下的现代战争

教学设计

★教学目标:

(一)知识与目标:

1、识记:1990年伊拉克出兵侵略科威特;联合国安理会第678号决议;1990年的“沙漠盾牌”行动;1991年的“沙漠风暴”和“沙漠军刀”行动及其结果;伊拉克政府和军队的反抗措施。

2、理解:伊拉克出兵侵略科威特、美国等国家出兵海湾的原因,了解“沙漠风暴”和“沙漠军刀”行动的基本战术。

3、运用:运用辩证唯物主义的观点揭示美国出兵海湾的原因,分析海湾战争的深远影响。

(二)过程与方法:

1、问题探究:探究伊拉克与科威特的矛盾根源,进而探讨海湾战争在人类历史进程中的作用及其影响。

2、分析比较:两伊战争与海湾战争的异同点,进而认识到高科技战争的特点和影响。

3、人物评价:参照国际法的基本准则评价历史人物,如美国总统布什和伊拉克总统萨达姆。

(三)情感态度与价值观:

1、任何践踏国际法基本准则的行为都为国际社会所不容;

2、高科技在当前和未来人类社会的发展过程中将扮演越来越重要的角色;

3、进一步培养热爱和平、关爱人类的正义感和崇高情操。

★教学重点与难点:

重点:伊拉克入侵科威特;“沙漠风暴”行动;海湾战争的特点。

难点:美国领导多国部队打击伊拉克的原因;海湾战争的影响。

★教材内容分析与建议:

本课主要介绍了1990年8月伊拉克悍然入侵邻国科威特,挑起海湾战争,及国际社会通力合作,最终制止其侵略行径的全过程。历时8年的两伊战争结束后,萨达姆政权面临着政治、经济、外交等多方面的危机。为了缓解这些危机,并增加伊拉克在国际能源领域的发言权,萨达姆挑起了侵略科威特的战争。其野蛮的侵略行径受到了联合国为首的国际社会的一致谴责,并最终导致以美国为首的多国部队击溃伊拉克侵略军,解放科威特的胜利。此后,国际社会对伊拉克实行了长达十余年的制裁。本课内容叙事性与分析理解并重,建议教师采用讲解描述法、问题探究法并结合多媒体辅助历史教学的一些方式,引导学生的思考和探究,以便尽可能地达到学习最优化的目的。

★教学过程及要点:

〔新课导入〕利用多媒体导入:

教师先在屏幕上打出右图照片,并作解说:

“这是美国新闻记者史蒂夫·麦克卡瑞拍摄的作品,发表在1991年8月号的美国《国家地理》杂志上。大家可以试着观察这张图片,看看你能从中读取哪些信息?”

接着问:(稍事停顿)劫后余生的海湾地区,自然环境受到极大破坏。滚滚浓烟遮天蔽日,炎炎烈焰狂舞飞腾。几头仓惶无助的骆驼,正试图逃离这人间地狱。究竟是什么导致了这样的一幕人间惨剧?

让学生带着这些问题而导入新课学习。

2

一、伊拉克入侵科威特:

伊拉克所在的两河流域是世界古代文明的发祥地之一。公元前2000年先后建立被誉为“四大文明古国”之一的巴比伦王国、亚述帝国和后巴比伦王国。中国古称伊拉克为黑衣大食。科威特在公元7世纪为阿拉伯帝国的一部分,1581年起哈立德家族统治科威特。1871年科成为奥斯曼帝国巴士拉省的一个县。1939年科正式沦为英国的保护国。1961年6月19日科威特宣布独立。

1、原因:

(1)边界纠纷:伊拉克方面认为科威特自古以来是伊拉克的一个省,两国存在着边界纠纷;

直到第一次世界大战,伊拉克和科威特还都属于奥斯曼帝国。实际上,科威特这块1.8万平方千米的弹丸之地当时隶属伊拉克巴士拉省。1913年,爆发战争的传闻在欧洲甚嚣尘上,英国和土耳其签了一个协议,将科威特变成一个自治县。法国和英国为了瓜分奥斯曼帝国遗产,于1916年签订了锡克—皮科(Sykes-Picot)协议,根据这项协议,伊拉克由原土耳其的三个省组成:即巴格达、巴士拉和摩苏尔。有一个说法绝妙地概括了这种状况:“伊拉克是丘吉尔发神经病时造出来的,丘吉尔要把基尔库克和摩苏尔这两个毫不相干的油井连成一体,又要把三个水火不相容的人民凑到一块儿,即库尔德人、逊尼派穆斯林和什叶派穆斯林。”

(2)石油利益:两国之间的鲁迈拉油田之争是战争的重要导火索;伊拉克寄望于吞并科威特后成为世界上最重要的石油生产国之一;

科威特石油和天然气储量丰富,现已探明的石油储量为968亿桶,占世界储量的10.8%,居世界第四位。南部的布尔干油田为世界最大油田之一。天然气储量为1.498万亿立方米,占世界储量的1.1%。科威特的主要油田有大布尔干油田,位于科威特东南部。大布尔干油田是世界最大的砂岩油田,也是仅次于加瓦尔油田的世界第二大油田。

伊科之间有长约120公里的陆地边界,其中盛产石油的沙漠地带未划定边界,伊指控科在两伊战争期间蚕食伊拉克领土,在属于伊拉克的地区建立军事哨所和石油设施,还在属于伊拉克的鲁迈拉油田南部盗采了价值24亿美元的石油。(横穿两国边界的鲁迈拉油田呈锅底状地形,“锅底”在科威特境内,造成了伊拉克的石油开采量总是低于科威特。)科认为,鲁迈拉油田南部延伸到科境内,应属科领土,并要求阿盟组成一个仲裁委员会,根据科伊现有的条约和有关文件划定两国边界。

(3)债务问题:历时8年的两伊战争结束以后,伊拉克面临着巨大的经济和社会危机。为缓解危机,伊拉克向科威特提出了包括勾销债务和租借岛屿等无理要求,遭到拒绝后即以此为借口发动战争。

两伊战争期间伊拉克所欠700多亿美元债务中,欠科威特、阿联酋及其他海湾国家的债务约350亿美元。伊拉克提出它与伊朗作战是保卫阿拉伯民族,因此应正式免除战争期间所欠科威特、阿联酋等阿拉伯国家的债务。科认为,伊未经协商单方面提出取消全部债务的做法是难以接受的,阿联酋指出,伊的做法引起争论,不利于阿拉伯民族履行义务。

另外,由于石油供过于求,油价从1990年1月的每桶21美元下跌到7月的14美元。伊拉克指控科威特伙同阿联酋有意超产石油、降低油价,使伊拉克损失140亿美元的石油收入。科威特表示,两伊停火后,科一直遵守欧佩克规定的生产配额,为限产保价政策作出了牺牲。科要求增加生产配额,是为了满足它在西欧发展石油“下游业务”的需求。阿联酋也拒绝伊的指控,指出维护世界石油市场稳定是欧佩克内外产油国的共同责任,为稳定石油价格,阿联酋宁可将产量减少到配额以下。

2、经过:战争爆发、科威特埃米尔流亡、伊拉克宣布吞并科威特。

(1)战争爆发:1990年8月2日

1990年8月2日凌晨1时(科威特时间),在经过周密准备之后,伊拉克共和国卫队三个师越过伊科边界,向科威特发起突然进攻。与此同时,一支特种作战部队从海上对科威特市实施直升机突击。拂晓时分,东西对进的两支部队开始攻打市内目标。

(2)埃米尔流亡:

科威特埃米尔贾比尔·萨巴赫仓促中携部分王室成员逃到附近美国军舰上。埃米尔的胞弟法赫德亲王在保卫王宫的战斗中阵亡。

作为波斯湾产油大国科威特的元首,贾比尔除了富可敌国的个人资产外,其人生也十分具有传奇色彩。1977年12月31日贾比尔从他叔叔手中继任第13任埃米尔之后,他设立了一项为了下一代基金,以保证科威特人在石

3

油开采完之后还可以生活,他每年要求将石油收入的10%捐入基金中,到现在这笔基金保持在600亿美元左右。萨达姆和贾比尔可以算得上是不共戴天的仇敌,这不但表现在伊拉克入侵科威特,萨达姆还多次计划暗杀贾比尔。萨达姆还形容贾比尔是一个十足的“玩弄女人”的人,他一生结婚40多次,有70多个孩子。2006年1月15日,贾比尔因病去世,享年77岁。

(3)伊拉克吞并科威特:

1990年8月2日上午9时,伊军基本控制科威特市。下午4时,伊军占领了科威特全境。8月8日,伊拉克宣布同科威特“合并”。

8月28日,萨达姆签署法令,将科威特并为伊拉克的第19个省。9月24日,伊拉克决定取消科威特货币,限期兑换成伊拉克货币。9月27日,又颁布法令,限令所有科威特籍公民改领伊拉克身份证。

二、“沙漠盾牌行动”(1990年8月):

1、联合国的反应:

(1)联合国第660号决议(1990年8月2日):要求伊拉克无条件从科威特撤军。

1990年8月2日,伊拉克入侵科威特的当天,联合国安全理事会即召开第2 932次会议,讨论伊科局势并作出了第660号决议,谴责伊拉克的侵略行径并要求伊拉克立即无条件从科威特撤军。

继660号决议之后,安理会于8月6日通过661号决议,要求世界各国对伊实施经济制裁和武器禁运。8月8日,伊拉克公然宣布吞并科威特,安理会于8月9日通过662号决议,宣布伊拉克兼并科威特为非法。此后至1990年11月29日,联合国安全理事会通过对伊拉克的最后通牒之前,先后通过了11个相关决议,一再要求伊拉克遵守《联合国宪章》,无条件撤军,以恢复科威特主权的独立与完整,但伊拉克置若罔闻。

(2)联合国第678号决议(1990年11月29日):伊拉克撤军的最后通牒(使用一切必要手段 恢复该地区的国际和平与安全)

1990年11月29日,联合国安理会通过第678号决议,规定1991年1月15日为伊拉克撤军的最后期限。要求伊拉克必须在1991年1月15日前完全遵守联合国安理会第660号决议(有关伊拉克非法入侵科威特的问题)以及之后的所有有关决议;如伊拉克拒不执行,授权联合国成员国利用一切必要手段维护并执行第660号决议和之后的所有有关决议,并恢复这个地区的国际和平和安全。决议要求伊拉克完全遵守安理会关于伊拉克立即、无条件地撤出科威特、恢复科威特的主权、独立和领土完整的第660号决议及其它所有有关决议,同时规定了期限, 给予伊拉克最后一次遵守决议的机会。决议请求所有成员国对执行该项决议所采取的行动提供适当支援。

2、美国的反应:

伊拉克入侵科威特事件引起了全世界极大震惊。一向视海湾地区的石油为其生命线的美国,迅速对此作出强烈反应。

(1)关注:石油利益

8月2日凌晨,也就是在伊拉克入侵科威特的当天,美国驻联合国代表即向安全理事会递交了一封信,表达美国对此事的关注。美国总统布什甚感震惊,国防部五角大楼指挥中心也处于一片忙乱。参谋长联席会议主席鲍威尔连发几道命令:命令停泊在巴林麦纳麦港的6艘美国军舰立即起锚驶离港口,以防伊拉克空军突然袭击,造成“第二次珍珠港事件”;命令正在印度洋游弋的“独立号”航空母舰向阿曼湾靠拢待命;命令印度洋迪戈加西亚岛美军基地处于一级战备状态,基地上的B-52轰炸机随时准备出击;命令美军驻希腊苏扎湾海军基地处于高度战备状态。

美国为什么对伊拉克入侵科威特如此关注呢?美国总统布什说过:“如果世界富饶的石油储量落入萨达姆之手,我们的工作、我们的生活、我们自己的自由和世界各地友好的国家的自由都将蒙受损失。”伊拉克地处海湾的心脏,是波斯湾南北两翼的结合部,战略地位十分重要。美国控制了伊拉克,就有利于从南北两翼控制整个海湾地区的石油。显而易见,伊拉克的侵略行径,首先是严重触犯了美国在中东的根本利益――石油输出的安全畅通,破坏了美国寻求控制石油资源,从而维护自身以及整个西方世界的经济命脉的战略意图。据1995年统计,美国、西欧和日本石油进口的25%、45%和65%来自海湾地区。按照美国战略研究界人士的话说:“伊拉克吞并科威特后,如果再兼并沙特阿拉伯,就掌握了世界近一半的石油资源,这无疑等同于取得了对西方国家经济的生杀大权。”

4

(2)调兵:8月7日,美国总统布什正式签署向海湾地区派兵的“沙漠盾牌”计划

8月4日清晨,美国军政要人齐聚戴维营。会议经过一整天的讨论,一项代号为“沙漠盾牌”行动的计划就在这次会上敲定下来。该计划的主旨是向海湾地区紧急增兵、阻止伊拉克进一步入侵沙特,并迫使伊拉克从科威特撤军。8月7日凌晨2时,布什总统正式批准了“沙漠盾牌”行动计划。7时30分,美军第82空降师的2300人作为“沙漠盾牌”行动的先头部队登机完毕,5分钟后,运载这批伞兵的飞机奉命从北卡罗来纳州的布拉格堡基地起飞前往沙特。“沙漠盾牌”行动由此拉开了帷幕。

经过3个月紧张的海空运输,到11月初,到达海湾地区的美军总兵力达到24.5万人。其中,地面部队17万人,800辆坦克;空军部队3万人,各型飞机444架;海军部队4万人,各型舰船85艘,舰载机553架。依美国总统布什之见,经过3个月的禁运、封锁和经济制裁,再加上20多万大军压境,足可以让萨达姆从科威特滚蛋。然而萨达姆不仅没有从科威特撤军,反而在国内加紧备战,并向科沙边境又增调了20个师的兵力。与此同时,萨达姆还展开宣传攻势,宣布扣留西方人质,号召阿拉伯人开展“圣战”,打击美国和“推翻阿拉伯的统治者”。

萨达姆的言行激怒了布什。11月8日,布什总统宣布,在2个月内再向海湾增兵20万,以便使美军“拥有在必要情况下采取适当的进攻性军事行动的选择”。在美国大举进兵海湾的同时,布什还派人四外游说,动员说服它的西方盟国以及部分阿拉伯国家派兵参战和担负战争费用。到1991年1月15日,有30多个国家答应出兵参战,这样再加上海湾地区的6个国家,共有40多个国家的多国部队云集在海湾地区,总兵力达70万人,装备飞机3510架,坦克2900辆,装甲车2200辆,舰艇400艘。在多国部队中,美国军队占绝大多数,总兵力为52.7万人,其中陆军29.5万,海军陆战队9.4万、海军8.2万,空军5.6万。部署坦克2200辆,装甲车2000余辆,飞机2800架。

自第二次世界大战结束后,在美国进行的历次战争中,空中力量都扮演了主要角色,这一次也不例外。为了征服萨达姆,美国将空中力量的精锐悉数派往海湾。其中就有第82空降师和第101空中突击师,以及美国空军第8航空队、第5航空队,海军的几个航母战斗群等,大多参加过二次大战、朝鲜战争和越南战争。另外,还将其武器库中几乎所有新式武器都拿出来亮相,以获得技术上的优势,以质量取胜。在空战兵器中,其佼佼者是F-117隐形战斗轰炸机。

(3)和谈:未能达成协议

就在美国加强对伊制裁,积极寻求世界各国对美支持的同时,国际社会也在努力和平化解危机。8月底,联合国秘书长德奎利亚尔与伊外长阿齐兹会谈,敦促伊拉克撤军。阿拉伯国家普遍坚持用和平方式解决危机。巴解组织主席阿拉法特、利比亚总统卡扎菲先后提出和平解决海湾危机的方案。约旦国王侯赛因呼吁各方尽力避免危机升级,并与萨达姆举行会谈。9月初,埃及总统穆巴拉克与见克会见时强调了埃及希望和平解决危机的立场。但这些和平努力都未获成功。伊拉克仍顽固坚持其侵占科威特的立场。

为了赢得尽可能多的时间作好战争准备,就在联合国通过678号决议的第二天,美国伸出了和平橄榄枝。布什提出美国愿意与伊拉克直接对话,讨论海湾危机。伊拉克随即表示有条件地接受,并于12月7日释放了所有西方人质。国际社会掀起新一轮和平努力。但是,由于双方敌意很深,在美伊高级会谈的日期问题上争执不下。最后,布什提出,由伊拉克外长阿齐兹和国务卿贝克在第三国会晤,但不能把会谈安排在靠近1月15日的时间。经过讨价还价,伊拉克1991年1月4日同意在日内瓦与美国举行两国外长会谈。但在1月9日的会谈中,伊拉克不但坚持不从科威特撤军,而且仍然要求把海湾危机的解决与巴勒斯坦问题联系起来。美伊会谈以失败告终。战争一触即发。

1月13日,联合国秘书长德奎利亚尔前往巴格达与萨达姆会谈,为和平解决危机作最后的努力。但是他没有说服伊拉克撤军,斡旋失败。随后,布什正式签署国会两院通过的对伊动武的第77号法案。英、法议会也分别通过授权政府对伊动武的议案。至此,战争的爆发已无可挽回。

3、中国的态度:反对伊拉克侵略行径,希望和平解决海湾危机

中国明确反对伊拉克的侵略行径,要求伊拉克遵守联合国安全理事会通过的相关决议,恢复科威特的主权独立和领土完整。但是中国同时反对任何大国的军事干预,所以在联合国安理会对第678号决议,即要求伊拉克撤军的最后通牒进行表决的时候投了弃权票。这张弃权票的含义表明,具“一票否决权”的中国一定不会阻拦科威特最终获得解放,但是我们对使用武力能否彻底解决这一问题持怀疑的态度。中国希望海湾国家可以通过和平的方式,自行或借助联合国的帮助解决这一危机。中国外长钱其琛还曾经出访阿拉伯国家以寻求解决的方案,但未果。

同课章节目录

- 专题一 第一次世界大战

- 一 滑向世界性大战的深渊

- 二 第一次世界大战的经过

- 三 第一次世界大战的影响

- 专题二 凡尔赛——华盛顿体系下的和平

- 一 凡尔赛--华盛顿体系的形成

- 二 火山上的短暂稳定

- 专题三 第二次世界大战

- 一 第二次世界大战前夜

- 二 第二次世界大战的爆发

- 三 大战的新阶段

- 四 世界反法西斯战争的转折

- 五 世界反法西斯战争的胜利

- 专题四 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 一 战后初期的世界政治形势

- 二 美苏对峙——冷战局面的形成

- 三 人类对和平的追求

- 四 紧张对抗中的缓和与对话

- 专题五 烽火连绵的局部战争

- 一 冷战阴影下的局部“热战”

- 二 频繁的地区冲突

- 三 高科技条件下的现代战争

- 专题六 和平与发展——当今世界的时代主题

- 一 争取人类和平

- 二 追求共同发展