2017-2018学年人教版必修3第四章第4节 群落的演替 课件(82张)

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年人教版必修3第四章第4节 群落的演替 课件(82张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2017-10-14 21:33:33 | ||

图片预览

文档简介

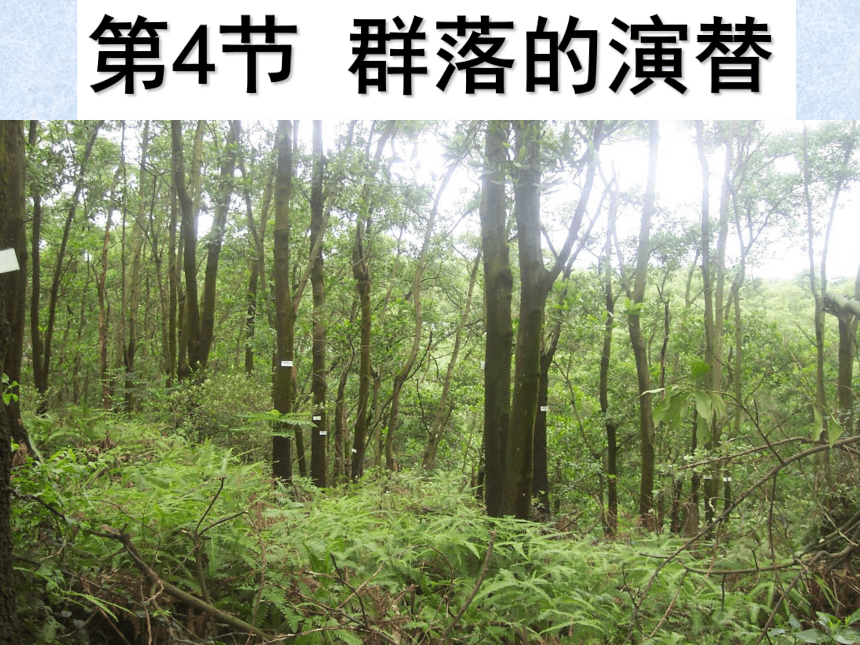

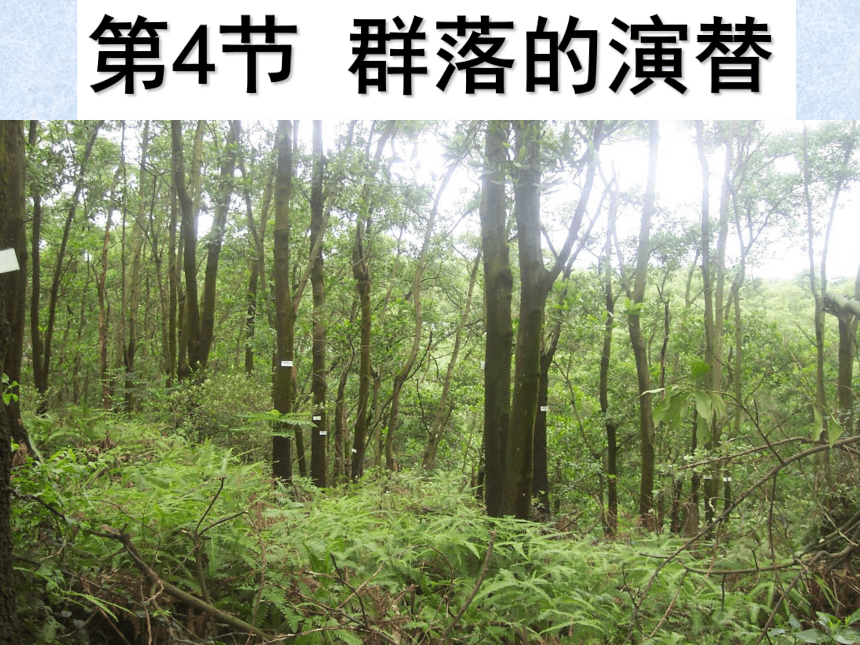

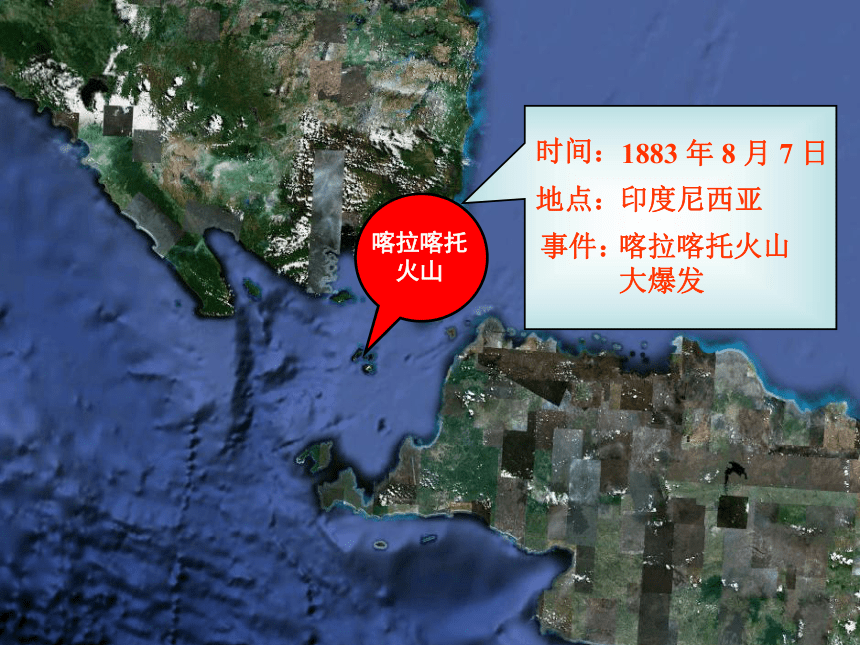

课件82张PPT。第4节 群落的演替喀拉喀托火山爆发前森林群落时间:1883 年 8 月 7 日地点:印度尼西亚事件:喀拉喀托火山

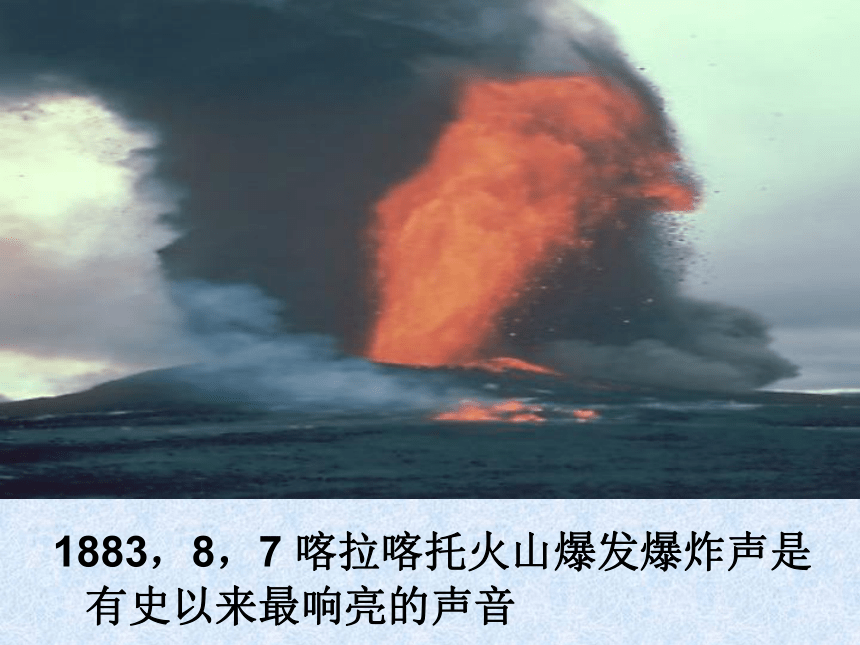

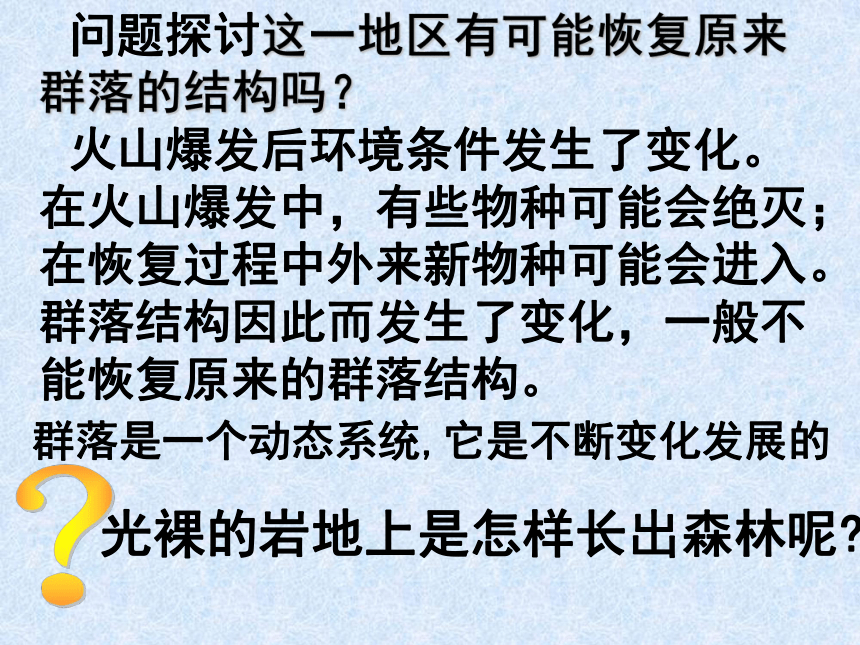

大爆发1883,8,7 喀拉喀托火山爆发爆炸声是有史以来最响亮的声音 问题探讨这一地区有可能恢复原来群落的结构吗?

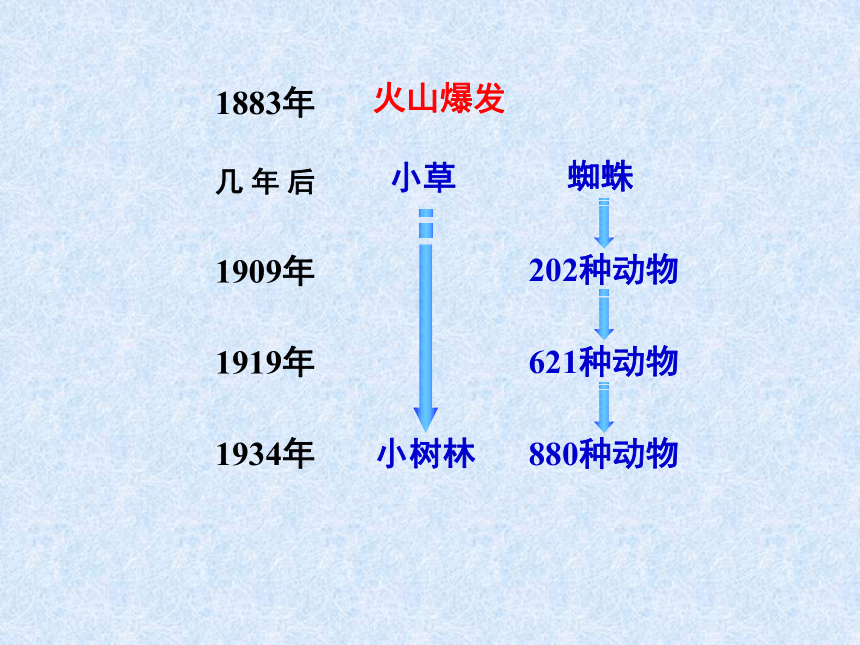

火山爆发后环境条件发生了变化。在火山爆发中,有些物种可能会绝灭;在恢复过程中外来新物种可能会进入。群落结构因此而发生了变化,一般不能恢复原来的群落结构。群落是一个动态系统,它是不断变化发展的光裸的岩地上是怎样长出森林呢??蜘蛛202种动物621种动物880种动物小草小树林几 年 后1909年1919年1934年1883年火山爆发 随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。群落演替的概念初生演替 是指在一个从来没有被植物覆

盖的地面,或者是原来存在过

植被、但被彻底消灭了的地方

发生的演替。例子:沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替发生在裸岩上的演替

(自主阅读P79) 思考问题:

演替过程分为几个阶段?每个阶段有何特点?裸岩阶段地衣阶段地衣是六亿年前地球陆地的首批客人植物界的开路先锋植物界的拓荒者苔藓阶段草本植物阶段灌木阶段灌木阶段森林阶段火山岩几年后,地面上长出稀稀的小草,还出现了一种蜘蛛 此后植物逐渐繁茂起来,形成了小树林 群落的是一个动态系统,它是不断变化发展的演替: 随着时间的推移,一个群

落被另一个群落代替的过程.?光裸的岩地上是怎样长出森林呢?群落的“动态发展观”群落是一个动态系统,它是不断发展变化的.

由于气候变迁、洪水、火烧、山崩、地壳运动、动物的活动和植物繁殖体的迁移散布,以及因群落本身的活动改变了内部环境等自然原因,或者由于人类活动的结果,使群落结构受到干扰或破坏,一些生物的种群消失了,就会有其他一些生物的种群来占据它们的空间,再过一段时间,又会有另一些生物的种群兴起,最后,群落会达到一个相对稳定的阶段。 随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。群落演替的概念裸岩上的演替裸岩阶段思考与讨论 1、光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣? ☆因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。思考与讨论2、地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?☆通过地衣分泌有机酸加速岩石风化形成土壤,并积累起了有机物,这为苔藓的生长提供了条件。而苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,其结果是逐渐取代了地衣。思考与讨论3、在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?☆能找到这些植物。在群落演替过程中,一些种群取代另一些种群是指优势取代,而不是“取而代之”。形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是存在的。 是不是群落的演替只能发生在光裸岩石的地区?有没有其他可能?演替过程是否相同呢?初生演替次生演替是指在一个从来没有被植物覆

盖的地面,或者是原来存在过

植被、但被彻底消灭了的地方

发生的演替。指在原有植被已不存在,但原

有土壤条件基本保留,甚至还

保留了植物的种子或其他繁殖

体(如能发芽的地下茎)的地

方发生的演替。杂草 多年生杂草小灌木灌木丛树林弃耕农田上的演替{在干旱的荒漠上很难形成一年生主要是起点不同:裸岩上发生的是岩石,弃耕的农田上发生的是土壤问题:发生在农田的演替和发生在裸岩上的演替过程完全相同吗?初生演替和次生演替的比较

注意群落演替过程中的几个问题:

1.物种丰富度 ,种间关系 ,分层现象 ,群落稳定性

2.演替的速度:先慢后快再慢,最终趋于稳定。

3.有机物总量 。

4.群落演替具有一定的方向性、可预测性、不可逆性(自然条件下)

5.最终形成的顶级群落的类型主要取决于气温和降水增加更复杂更明显增加更高,并趋向稳定旱生演替系列

①地衣植物阶段

②苔藓植物阶段

③草本植物阶段

④灌木植物阶段

⑤乔木植物阶段水生演替系列

①自由漂浮植物阶段

②沉水植物群落阶段

③浮叶根生植物群落阶段

④挺水植物群落阶段

⑤湿生草本植物阶段

⑥木本植物阶段弃耕农田上的演替弃耕农田上的群落演替①一年生杂草

②多年生杂草

③小灌木

④灌木丛

⑤乔木

⑥森林在干旱的荒漠上很难形成一、群落的演替类型按演替发生的起始条件可以划分为:

(1)初生演替

在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

如:沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。其演替速度缓慢,所需时间漫长。初生演替过程:

裸岩阶段地衣阶段苔藓阶段草本阶段灌木阶段森林阶段[例]光裸的岩石上经历以下几个阶段长出森林:(2)次生演替

原有的植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。

如火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。其演替速度较迅速,所需时间相对较短 群落演替图森林群落阶段二、人类活动对群落演替的影响1、解释小路周围杂草的分布与人类活动的关系?

2、如小路废弃后,会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”的景象吗?思考与讨论2

提示:1.至少有两种因素在小路周围的杂草分布中起作用:

一是人的践踏;

二是植物之间的竞争。

2.如果小路被废弃后,人的践踏活动停止了,在 路周围会慢慢长出茎秆较高的植物,逐渐成为优势植物。于是,就会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”的景象。过度放牧、

导致草原退化过度砍伐、

导致森林破坏污水排放,破

坏水域生物群落(1)人类活动往往是有目的、有意识地进行的,可以对生物之间、人类与其他生物之间以及生物与环境之间的相互关系加以控制,甚至可以改造或重建起新的关系;

(2)人类可以砍伐森林、填湖造地、捕杀动物,也可以封山育林、治理沙漠、管理草原。

人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。 群落演替的内外因素三 退耕还林、还草、还湖 长期以来,我国农业发展史,实际上是一部边际土地开垦史。20世纪50年代以来,先后在黑龙江三江平原、新疆和华南地区有计划地组织大规模垦荒,在其他江河、荒原、沼泽和丘陵地区也开展了规模不等的垦殖活动。1952~1990年,全国累计开垦荒地3.58×107 hm2,其中80%是1970年以前开垦的。

大量开垦直接导致农牧渔业生产能力和环境质量下降。开垦的结果是:水土流失,江河蓄洪能力下降,以及土地严重退化。这些问题已引起各方面广泛关注。

我国已实施大规模退耕还林、退田还湖、退牧还草等重要政策,并从2003年1月起开始实施《退耕还林条例》。 为什么大面积围湖造田是洪灾频繁发生的原因之一? 大面积围湖造田,使湖面大大缩小,减小了蓄洪容积,降低了蓄洪能力,导致洪灾频繁发生。

我国已从2003年1月20日起开始实施《退耕还林条例》。

走可持续发展道路陕西省退耕还林情况山西省沁水县重庆市黔江区退 耕 还 林陕西退耕还草退耕还湖治理后的洞庭湖 江苏洪泽湖大堤湿地自然保护区,经过近年来的退耕还湖,逐步恢复自然环境和湿地功能。从以上的图片,我们可得到哪些启发?走可持续发展的道路,必须与大自然和谐相处,地球才能为我们人类提供更好的生存环境!我国退耕还林、还草、还湖的进展情况 长期以来,我国农业发展史,实际上是一部边际土地开垦史。20世纪50年代以来,先后在黑龙江三江平原、新疆和华南地区有计划地组织大规模垦荒,在其他江河、荒原、沼泽和丘陵地区也开展了规模不等的垦殖活动。1952~1990年,全国累计开垦荒地3.58×107 hm2,其中80%是1970年以前开垦的。 大量开垦直接导致农牧渔业生产能力和环境质量下降。开垦的结果是:水土流失,江河蓄洪能力下降,以及土地严重退化。这些问题已引起各方面广泛关注。

我国已实施大规模退耕还林、退田还湖、退牧还草等重要政策,并从 2003 年1月起开始实施《退耕还林条例》。退耕还林

1999年开始在四川、陕西、甘肃三省试点,2002年全面实施,已累计完成退耕还林3.18×106 hm2,荒山造林3.25×106 hm2,中央累计投入达232亿元。规划在2010年前退耕还林1.47×107 hm2,宜林荒山荒地造林1.73×107 hm2。工程建成后,工程区将增加林草覆盖率5个百分点,水土流失控制面积8.67×107 hm2,防风固沙控制面积1.03×108 hm2。这是50多年来我国涉及范围最广、任务量最大、农民参与度最高的生态建设工程。 退田还湖

1998年以来,为治理长江水患,国家实施了“平垸行洪、退田还湖、移民建镇”的方针。5年来的“退田还湖”,已使第一大淡水湖──鄱阳湖面积由3950 km2“长”到了5100 km2,第二大淡水湖──洞庭湖面积增长了35%,恢复到60年前的4 350 km2。两大湖区为此搬迁的移民相当于三峡移民的1.4倍。两大湖泊的扩容,改善了长江流域的生态。目前,长江干流水面恢复了1 400多km2,增加蓄洪容积1.3×1010 m3。这是历史上自唐宋以来第一次从围湖造田转变为大规模的退田还湖。退牧还草

从2003年起,用5年时间,在蒙甘宁西部荒漠草原、内蒙古东部退化草原、新疆北部退化草原和青藏高原东部江河源草原,先期集中治理6.67×107 hm2,约占西部地区严重退化草原的40%。“退牧还草”将采取禁牧、休牧和划区轮牧三种形式进行,实行草场围栏封育,适当建设人工草地和饲草料基地,大力推行舍饲圈养。力争五年内,使工程区内退化的草原得到基本恢复,天然草场得到休养生息,变过牧超载为以草定畜,达到草畜平衡,实现草原资源的永续利用,建立起与畜牧业可持续发展相适应的草原生态系统。 练习P82~83 基础题

1.(1)×;(2)√。

2. D。 3.C。

4.水生演替系列实际上是湖沼池塘填平的过程,这个过程是从湖泊池塘的边沿向中央水面逐渐推进的。因此有时我们可以在离岸不同距离的地方看到处于同一演替系列中不同阶段的几个群落,这些群落都围绕着湖中心呈环状分布,并随着时间的变化改变起始位置。每一个群落在发展的同时都在改变这环境条件并创造着新的环境条件。一个新的群落迟早会在原有群落的基础上产生出来。生物入侵的种类第一批外来入侵物种名单

1.紫茎泽兰 2.薇甘菊 3.空心莲子草 4.豚草 5.毒麦 6.互花米草 7.飞机草 8.凤眼莲 9.假高梁 10.蔗扁蛾 11.湿地松粉蚧

12.强大小蠹 13.美国白蛾

14.非洲大蜗牛 15.福寿螺 16.牛蛙美国白蛾 生物入侵的种类生物入侵的种类 学名褐云玛瑙螺,也就是人们常说和

常食用的东风螺、菜螺、花螺、法国螺。 生物入侵的种类水葫芦(凤眼莲)生物入侵的危害(1)破坏景观的自然性和完整性

外来物种入侵后,就会乘机扎根、繁殖,不断扩张,逐渐形成优势种,使得原有的天然植被景观遭到破坏,并阻碍植被的自然恢复。例如,凤眼莲原产南美,1901年作为花卉引入中国,20世纪五六十年代曾作为猪饲料推广,此后大量逸生。在昆明滇池内,1994年该种的覆盖面积约达10 km2,不但破坏当地的水生植被,堵塞水上交通,给当地的渔业和旅游业造成很大损失,还严重损害当地水生生态系统。(2)摧毁生态系统

由于外来入侵物种杀死或排挤当地植物,因而依靠当地植物生存的动物也就紧跟着大量减少,引起生态系统中物种的单一化,从而导致很多相应的生态问题,包括水土流失、火灾、虫灾以及当地特有生物资源丧失等,最终导致生态系统的崩溃。生物入侵的危害(3)危害生物多样性

入侵种中的一些恶性杂草,例如,紫茎泽兰、飞机草、小花假泽兰(薇甘菊)、豚草、小白酒草、反枝苋等种可分泌某些化合物抑制其他植物发芽和生长,排挤本土植物并阻碍植被的自然恢复。外域病虫害的入侵会导致严重灾害。原产日本的松突圆蚧于20世纪80年代初入侵我国南部,到1990年底,已有1.3×105 hm2以上的马尾松林因受松突圆蚧的危害而枯死,松突圆蚧还侵害一些狭域分布的松属植物,如南亚松。原产北美的美国白蛾1979年侵入我国,仅辽宁省的虫害发生区就有100多种本地植物受到危害。生物入侵的危害(4)影响遗传多样性

随着生境片段化,残存的次生植被常被入侵种分割、包围和渗透,使本土生物种群进一步破碎化,还可以造成一些物种的近亲繁殖和遗传漂变。有些入侵种可与同属近缘种,甚至不同属的种杂交,例如,加拿大一枝黄花可与假蓍紫菀杂交。入侵种与本地种的基因交流可能导致后者的遗传侵蚀。在植被恢复中将外来种与近缘本地种混植,例如,在华北和东北国产落叶松产区种植日本落叶松,以及在海南国产海桑属产区栽培从孟加拉国引进的无瓣海桑,都存在相关问题,已有一些这些属间、种间杂交的报道。生物入侵的危害练习P82—83

基础题

1.(1)×;(2)√。

2. D。 3.C。

4.水生演替系列实际上是湖沼池塘填平的过程,这个过程是从湖泊池塘的边沿向中央水面逐渐推进的。因此有时我们可以在离岸不同距离的地方看到处于同一演替系列中不同阶段的几个群落,这些群落都围绕着湖中心呈环状分布,并随着时间的变化改变起始位置。每一个群落在发展的同时都在改变这环境条件并创造着新的环境条件。一个新的群落迟早会在原有群落的基础上产生出来自我检测的答案和提示

一、概念检测

1.(1)×;(2)×;(3)√;(4)√;(5)×。

2.(1)D;(2)D;(3)C。

二、知识迁移

提示:1.(1)从图中可知,鸽的种群密度较小易受鹰的攻击,种群密度较大则鹰的攻击成功率就较低。

(2)起初出现数量增加,以后可能趋于稳定。

2.这是群落演替的结果。因为柳树较高大,占据更多的空间和阳光。与草莓相比,它具有生长的优势,所以柳树能迅速繁殖起来,而草莓得不到生长所需的阳光,难以成片生长。三、技能应用

提示:最有代表性的样方应该是最接近平均数的样方,可通过目测直接作出判断。取多个样方时,应兼顾种群密度高、适中和低这三种情况,分别计数,然后计算出平均值。

四、思维拓展

提示:1.是由于人类活动的影响,例如农药对环境造成污染,人们的捕捉等。

2.害虫数量会增多,土壤生态环境破坏,土质变差;农民对化肥、农药的依赖性增强,生产成本较高,收入降低。

3.按此趋势,30年后,稻田对人类活动的依赖性(尤其是化肥、农药等)将越来越强,稻田群落变得更为单一、脆弱。

4.这是人类按照自然规律进行的创造,其目的是借助于自然群落中生物之间的关系,使人类的活动在满足人类需求的同时,也有益于环境。1.在桦木林中,常出现云杉的幼苗,云杉长大后,高度超过桦木,桦木因不如云杉耐荫,而逐渐死亡,最终为云杉所取代,这种群落更替表明

A? 种内斗争有利于物种延续???

B? 适者生存是通过生存斗争实现的

C? 从进化上看云杉比桦木低???

D? 从结构上看云杉比桦木高

B2.群落演替的总趋势是

A.物种多样性的增加和群落稳定性的提高

B.物种多样性的减小和群落稳定性的降低

C.物种多样性的增加和群落稳定性的降低

D.物种多样性的减小和群落稳定性的提高

A3.在群落演替过程中,地衣阶段与苔藓阶段相比较,土壤中有机物含量( )

A.地衣阶段大于苔藓阶段

B.地衣阶段小于苔藓阶段

C.地衣阶段等于苔藓阶段

D.无法比较B

大爆发1883,8,7 喀拉喀托火山爆发爆炸声是有史以来最响亮的声音 问题探讨这一地区有可能恢复原来群落的结构吗?

火山爆发后环境条件发生了变化。在火山爆发中,有些物种可能会绝灭;在恢复过程中外来新物种可能会进入。群落结构因此而发生了变化,一般不能恢复原来的群落结构。群落是一个动态系统,它是不断变化发展的光裸的岩地上是怎样长出森林呢??蜘蛛202种动物621种动物880种动物小草小树林几 年 后1909年1919年1934年1883年火山爆发 随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。群落演替的概念初生演替 是指在一个从来没有被植物覆

盖的地面,或者是原来存在过

植被、但被彻底消灭了的地方

发生的演替。例子:沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替发生在裸岩上的演替

(自主阅读P79) 思考问题:

演替过程分为几个阶段?每个阶段有何特点?裸岩阶段地衣阶段地衣是六亿年前地球陆地的首批客人植物界的开路先锋植物界的拓荒者苔藓阶段草本植物阶段灌木阶段灌木阶段森林阶段火山岩几年后,地面上长出稀稀的小草,还出现了一种蜘蛛 此后植物逐渐繁茂起来,形成了小树林 群落的是一个动态系统,它是不断变化发展的演替: 随着时间的推移,一个群

落被另一个群落代替的过程.?光裸的岩地上是怎样长出森林呢?群落的“动态发展观”群落是一个动态系统,它是不断发展变化的.

由于气候变迁、洪水、火烧、山崩、地壳运动、动物的活动和植物繁殖体的迁移散布,以及因群落本身的活动改变了内部环境等自然原因,或者由于人类活动的结果,使群落结构受到干扰或破坏,一些生物的种群消失了,就会有其他一些生物的种群来占据它们的空间,再过一段时间,又会有另一些生物的种群兴起,最后,群落会达到一个相对稳定的阶段。 随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。群落演替的概念裸岩上的演替裸岩阶段思考与讨论 1、光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣? ☆因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。思考与讨论2、地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?☆通过地衣分泌有机酸加速岩石风化形成土壤,并积累起了有机物,这为苔藓的生长提供了条件。而苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,其结果是逐渐取代了地衣。思考与讨论3、在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?☆能找到这些植物。在群落演替过程中,一些种群取代另一些种群是指优势取代,而不是“取而代之”。形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是存在的。 是不是群落的演替只能发生在光裸岩石的地区?有没有其他可能?演替过程是否相同呢?初生演替次生演替是指在一个从来没有被植物覆

盖的地面,或者是原来存在过

植被、但被彻底消灭了的地方

发生的演替。指在原有植被已不存在,但原

有土壤条件基本保留,甚至还

保留了植物的种子或其他繁殖

体(如能发芽的地下茎)的地

方发生的演替。杂草 多年生杂草小灌木灌木丛树林弃耕农田上的演替{在干旱的荒漠上很难形成一年生主要是起点不同:裸岩上发生的是岩石,弃耕的农田上发生的是土壤问题:发生在农田的演替和发生在裸岩上的演替过程完全相同吗?初生演替和次生演替的比较

注意群落演替过程中的几个问题:

1.物种丰富度 ,种间关系 ,分层现象 ,群落稳定性

2.演替的速度:先慢后快再慢,最终趋于稳定。

3.有机物总量 。

4.群落演替具有一定的方向性、可预测性、不可逆性(自然条件下)

5.最终形成的顶级群落的类型主要取决于气温和降水增加更复杂更明显增加更高,并趋向稳定旱生演替系列

①地衣植物阶段

②苔藓植物阶段

③草本植物阶段

④灌木植物阶段

⑤乔木植物阶段水生演替系列

①自由漂浮植物阶段

②沉水植物群落阶段

③浮叶根生植物群落阶段

④挺水植物群落阶段

⑤湿生草本植物阶段

⑥木本植物阶段弃耕农田上的演替弃耕农田上的群落演替①一年生杂草

②多年生杂草

③小灌木

④灌木丛

⑤乔木

⑥森林在干旱的荒漠上很难形成一、群落的演替类型按演替发生的起始条件可以划分为:

(1)初生演替

在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

如:沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。其演替速度缓慢,所需时间漫长。初生演替过程:

裸岩阶段地衣阶段苔藓阶段草本阶段灌木阶段森林阶段[例]光裸的岩石上经历以下几个阶段长出森林:(2)次生演替

原有的植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。

如火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。其演替速度较迅速,所需时间相对较短 群落演替图森林群落阶段二、人类活动对群落演替的影响1、解释小路周围杂草的分布与人类活动的关系?

2、如小路废弃后,会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”的景象吗?思考与讨论2

提示:1.至少有两种因素在小路周围的杂草分布中起作用:

一是人的践踏;

二是植物之间的竞争。

2.如果小路被废弃后,人的践踏活动停止了,在 路周围会慢慢长出茎秆较高的植物,逐渐成为优势植物。于是,就会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”的景象。过度放牧、

导致草原退化过度砍伐、

导致森林破坏污水排放,破

坏水域生物群落(1)人类活动往往是有目的、有意识地进行的,可以对生物之间、人类与其他生物之间以及生物与环境之间的相互关系加以控制,甚至可以改造或重建起新的关系;

(2)人类可以砍伐森林、填湖造地、捕杀动物,也可以封山育林、治理沙漠、管理草原。

人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。 群落演替的内外因素三 退耕还林、还草、还湖 长期以来,我国农业发展史,实际上是一部边际土地开垦史。20世纪50年代以来,先后在黑龙江三江平原、新疆和华南地区有计划地组织大规模垦荒,在其他江河、荒原、沼泽和丘陵地区也开展了规模不等的垦殖活动。1952~1990年,全国累计开垦荒地3.58×107 hm2,其中80%是1970年以前开垦的。

大量开垦直接导致农牧渔业生产能力和环境质量下降。开垦的结果是:水土流失,江河蓄洪能力下降,以及土地严重退化。这些问题已引起各方面广泛关注。

我国已实施大规模退耕还林、退田还湖、退牧还草等重要政策,并从2003年1月起开始实施《退耕还林条例》。 为什么大面积围湖造田是洪灾频繁发生的原因之一? 大面积围湖造田,使湖面大大缩小,减小了蓄洪容积,降低了蓄洪能力,导致洪灾频繁发生。

我国已从2003年1月20日起开始实施《退耕还林条例》。

走可持续发展道路陕西省退耕还林情况山西省沁水县重庆市黔江区退 耕 还 林陕西退耕还草退耕还湖治理后的洞庭湖 江苏洪泽湖大堤湿地自然保护区,经过近年来的退耕还湖,逐步恢复自然环境和湿地功能。从以上的图片,我们可得到哪些启发?走可持续发展的道路,必须与大自然和谐相处,地球才能为我们人类提供更好的生存环境!我国退耕还林、还草、还湖的进展情况 长期以来,我国农业发展史,实际上是一部边际土地开垦史。20世纪50年代以来,先后在黑龙江三江平原、新疆和华南地区有计划地组织大规模垦荒,在其他江河、荒原、沼泽和丘陵地区也开展了规模不等的垦殖活动。1952~1990年,全国累计开垦荒地3.58×107 hm2,其中80%是1970年以前开垦的。 大量开垦直接导致农牧渔业生产能力和环境质量下降。开垦的结果是:水土流失,江河蓄洪能力下降,以及土地严重退化。这些问题已引起各方面广泛关注。

我国已实施大规模退耕还林、退田还湖、退牧还草等重要政策,并从 2003 年1月起开始实施《退耕还林条例》。退耕还林

1999年开始在四川、陕西、甘肃三省试点,2002年全面实施,已累计完成退耕还林3.18×106 hm2,荒山造林3.25×106 hm2,中央累计投入达232亿元。规划在2010年前退耕还林1.47×107 hm2,宜林荒山荒地造林1.73×107 hm2。工程建成后,工程区将增加林草覆盖率5个百分点,水土流失控制面积8.67×107 hm2,防风固沙控制面积1.03×108 hm2。这是50多年来我国涉及范围最广、任务量最大、农民参与度最高的生态建设工程。 退田还湖

1998年以来,为治理长江水患,国家实施了“平垸行洪、退田还湖、移民建镇”的方针。5年来的“退田还湖”,已使第一大淡水湖──鄱阳湖面积由3950 km2“长”到了5100 km2,第二大淡水湖──洞庭湖面积增长了35%,恢复到60年前的4 350 km2。两大湖区为此搬迁的移民相当于三峡移民的1.4倍。两大湖泊的扩容,改善了长江流域的生态。目前,长江干流水面恢复了1 400多km2,增加蓄洪容积1.3×1010 m3。这是历史上自唐宋以来第一次从围湖造田转变为大规模的退田还湖。退牧还草

从2003年起,用5年时间,在蒙甘宁西部荒漠草原、内蒙古东部退化草原、新疆北部退化草原和青藏高原东部江河源草原,先期集中治理6.67×107 hm2,约占西部地区严重退化草原的40%。“退牧还草”将采取禁牧、休牧和划区轮牧三种形式进行,实行草场围栏封育,适当建设人工草地和饲草料基地,大力推行舍饲圈养。力争五年内,使工程区内退化的草原得到基本恢复,天然草场得到休养生息,变过牧超载为以草定畜,达到草畜平衡,实现草原资源的永续利用,建立起与畜牧业可持续发展相适应的草原生态系统。 练习P82~83 基础题

1.(1)×;(2)√。

2. D。 3.C。

4.水生演替系列实际上是湖沼池塘填平的过程,这个过程是从湖泊池塘的边沿向中央水面逐渐推进的。因此有时我们可以在离岸不同距离的地方看到处于同一演替系列中不同阶段的几个群落,这些群落都围绕着湖中心呈环状分布,并随着时间的变化改变起始位置。每一个群落在发展的同时都在改变这环境条件并创造着新的环境条件。一个新的群落迟早会在原有群落的基础上产生出来。生物入侵的种类第一批外来入侵物种名单

1.紫茎泽兰 2.薇甘菊 3.空心莲子草 4.豚草 5.毒麦 6.互花米草 7.飞机草 8.凤眼莲 9.假高梁 10.蔗扁蛾 11.湿地松粉蚧

12.强大小蠹 13.美国白蛾

14.非洲大蜗牛 15.福寿螺 16.牛蛙美国白蛾 生物入侵的种类生物入侵的种类 学名褐云玛瑙螺,也就是人们常说和

常食用的东风螺、菜螺、花螺、法国螺。 生物入侵的种类水葫芦(凤眼莲)生物入侵的危害(1)破坏景观的自然性和完整性

外来物种入侵后,就会乘机扎根、繁殖,不断扩张,逐渐形成优势种,使得原有的天然植被景观遭到破坏,并阻碍植被的自然恢复。例如,凤眼莲原产南美,1901年作为花卉引入中国,20世纪五六十年代曾作为猪饲料推广,此后大量逸生。在昆明滇池内,1994年该种的覆盖面积约达10 km2,不但破坏当地的水生植被,堵塞水上交通,给当地的渔业和旅游业造成很大损失,还严重损害当地水生生态系统。(2)摧毁生态系统

由于外来入侵物种杀死或排挤当地植物,因而依靠当地植物生存的动物也就紧跟着大量减少,引起生态系统中物种的单一化,从而导致很多相应的生态问题,包括水土流失、火灾、虫灾以及当地特有生物资源丧失等,最终导致生态系统的崩溃。生物入侵的危害(3)危害生物多样性

入侵种中的一些恶性杂草,例如,紫茎泽兰、飞机草、小花假泽兰(薇甘菊)、豚草、小白酒草、反枝苋等种可分泌某些化合物抑制其他植物发芽和生长,排挤本土植物并阻碍植被的自然恢复。外域病虫害的入侵会导致严重灾害。原产日本的松突圆蚧于20世纪80年代初入侵我国南部,到1990年底,已有1.3×105 hm2以上的马尾松林因受松突圆蚧的危害而枯死,松突圆蚧还侵害一些狭域分布的松属植物,如南亚松。原产北美的美国白蛾1979年侵入我国,仅辽宁省的虫害发生区就有100多种本地植物受到危害。生物入侵的危害(4)影响遗传多样性

随着生境片段化,残存的次生植被常被入侵种分割、包围和渗透,使本土生物种群进一步破碎化,还可以造成一些物种的近亲繁殖和遗传漂变。有些入侵种可与同属近缘种,甚至不同属的种杂交,例如,加拿大一枝黄花可与假蓍紫菀杂交。入侵种与本地种的基因交流可能导致后者的遗传侵蚀。在植被恢复中将外来种与近缘本地种混植,例如,在华北和东北国产落叶松产区种植日本落叶松,以及在海南国产海桑属产区栽培从孟加拉国引进的无瓣海桑,都存在相关问题,已有一些这些属间、种间杂交的报道。生物入侵的危害练习P82—83

基础题

1.(1)×;(2)√。

2. D。 3.C。

4.水生演替系列实际上是湖沼池塘填平的过程,这个过程是从湖泊池塘的边沿向中央水面逐渐推进的。因此有时我们可以在离岸不同距离的地方看到处于同一演替系列中不同阶段的几个群落,这些群落都围绕着湖中心呈环状分布,并随着时间的变化改变起始位置。每一个群落在发展的同时都在改变这环境条件并创造着新的环境条件。一个新的群落迟早会在原有群落的基础上产生出来自我检测的答案和提示

一、概念检测

1.(1)×;(2)×;(3)√;(4)√;(5)×。

2.(1)D;(2)D;(3)C。

二、知识迁移

提示:1.(1)从图中可知,鸽的种群密度较小易受鹰的攻击,种群密度较大则鹰的攻击成功率就较低。

(2)起初出现数量增加,以后可能趋于稳定。

2.这是群落演替的结果。因为柳树较高大,占据更多的空间和阳光。与草莓相比,它具有生长的优势,所以柳树能迅速繁殖起来,而草莓得不到生长所需的阳光,难以成片生长。三、技能应用

提示:最有代表性的样方应该是最接近平均数的样方,可通过目测直接作出判断。取多个样方时,应兼顾种群密度高、适中和低这三种情况,分别计数,然后计算出平均值。

四、思维拓展

提示:1.是由于人类活动的影响,例如农药对环境造成污染,人们的捕捉等。

2.害虫数量会增多,土壤生态环境破坏,土质变差;农民对化肥、农药的依赖性增强,生产成本较高,收入降低。

3.按此趋势,30年后,稻田对人类活动的依赖性(尤其是化肥、农药等)将越来越强,稻田群落变得更为单一、脆弱。

4.这是人类按照自然规律进行的创造,其目的是借助于自然群落中生物之间的关系,使人类的活动在满足人类需求的同时,也有益于环境。1.在桦木林中,常出现云杉的幼苗,云杉长大后,高度超过桦木,桦木因不如云杉耐荫,而逐渐死亡,最终为云杉所取代,这种群落更替表明

A? 种内斗争有利于物种延续???

B? 适者生存是通过生存斗争实现的

C? 从进化上看云杉比桦木低???

D? 从结构上看云杉比桦木高

B2.群落演替的总趋势是

A.物种多样性的增加和群落稳定性的提高

B.物种多样性的减小和群落稳定性的降低

C.物种多样性的增加和群落稳定性的降低

D.物种多样性的减小和群落稳定性的提高

A3.在群落演替过程中,地衣阶段与苔藓阶段相比较,土壤中有机物含量( )

A.地衣阶段大于苔藓阶段

B.地衣阶段小于苔藓阶段

C.地衣阶段等于苔藓阶段

D.无法比较B

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园