人教版高中(必修五) 语文 第2单元 第6课-逍遥游优秀教案

文档属性

| 名称 | 人教版高中(必修五) 语文 第2单元 第6课-逍遥游优秀教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 66.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高中语文教学设计

课

题

逍

遥

游

授课人

课

型

文

言

文

新

授

课

教学目标

知识点

1、积累常用的文言基础知识(常见实词、虚词,词类活用,古今异义词,特殊句式);2、识记相关文学(文化)常识(庄子,道家思想);3、背诵前三段;

能力点

1、通过诵读,理清文章思路,领悟作品主旨;2、理解本文借助丰富的想象和以寓言故事设喻来说明道理的方法;

教育点

1、了解庄子的哲学思想,一分为二地恰当评价庄子的思想,培养学生积极进取的人生态度;2、培养学生学会怀疑、学会思辨的能力;

重难点

1、庄子世间万物若“有所待”则不自由的思想和“逍遥游”的绝对自由精神;2、领略庄子散文想象丰富、汪洋恣肆的特点

授课方法

(一)

小组自主、合作

(二)

教

师

点

拨

(三)

师生

讨论

分析

授课时数

4

课

时(1课时预习,3课时新授)

第一课时课前预习1、通读全文,借助工具书解决文本中的音义问题;预习程序:首先,学生独立预习课文,借助工具书解决文章的生僻字音问题,并熟读课文;然后,借助工具书和课后注释通译全文,将遇到的文言问题圈画出来;再次,将个人遇到的问题提交到小组,分组解决;最后,如果有组内未能解决的问题,提交到课堂师生共同解决。2、初步了解文章的主要内容,梳理文章基本思路。在解决文言知识的基础上,初步了解文章的内容、大意和作者的基本思路。

(学生虽然进入高二,但是我校绝大部分学生的文言文基础依然非常薄弱:文章读不成句,断句不准,文意的理解更是无从谈起。学生的学习习惯还需要时刻培养和强化,课下没有预习课文的意识和习惯。所以,针对我们学校学生的特点设计了一课时的预习。俗话说:磨刀不误砍柴工,看似占用了一节课的课时,实质上是一个给学生继续强化学习意识、教给学习方法和培养学习习惯的过程。)

第二课时激趣导入师:在评价诸子百家的文学成就时,鲁迅先生曾经在《汉文学史纲要》中说过这样一句话:“汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。”由此可见,这位大家的文学成就在先秦诸子散文中最高。能够得到鲁迅先生好评的大家是谁呢?生(奇):庄子。师:在这之前,我们学习了庄子的一篇文章是?生:《秋水》师:今天,让我们再一次领略庄子文章的奇绝魅力吧!学生板书课题:逍遥游(节选)(让学生板书课题,既能起到锻炼学生的课堂参与意识;更有督促其认真书写之意,使他们在课下有意识地去练字。)二、知人论世,了解庄子及其作品思想(作者、作品及作品思想以“自主学习丛书”为主,这样,学生的学习时会将资料和课本完美的结合起来,也避免了资料的闲置。这也说明,没有无用的资料,关键是看如何将资料和课堂和文本合理的应用。)①庄子,名

,约生于公元前369年,死于公元前286年,

时期宋国人。他继承并发展了

的思想,著名的思想家,

家学派的重要代表,与

并称为“老庄”。

②

《庄子》一书现存

篇。有

7篇,

15篇,

11篇。

是庄子自撰,

、

可能是庄周门人和后学所作。

③本篇是《庄子》的代表篇目之一,充满

和

的色彩,寓说理于寓言和生动的比喻中,形成独特的风格。“逍遥游”也是庄子哲学思想的一个重要方面。全篇一再阐述

的主张,追求

。在庄子的眼里,客观现实中的一事一物,包括人类本身都是对立而又相互依存的,这就没有绝对的自由,要想无所依凭就得

。因而他希望一切顺乎自然,超脱于现实,否定人在社会生活中的一切作用,把人类的生活与万物的生存混为一体;提倡不滞于物,追求无条件的精神自由。

三、检查预习读懂文章的内涵,首先就要弄懂文章的意思,字词始终是学习文言文的基础和重点,所以我们先来检查一下大家对“自主学习丛书”上重点字词、特殊文言现象的掌握情况。我们还是以组为单位,分成五组。(各组派一名中心发言人)(一)检查指定预习内容第一组:完成重点字词的注音或写出相应的汉字。(“自主学习丛书”)⑴

其yì

若垂天

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )之云⑵

海运则将xǐ

于南冥⑶

抟

扶摇而上者九万里⑷

覆杯水于坳

堂

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )之上⑸

背负青天,而莫之夭

阏

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )

者⑹

tiáo

与学鸠

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )笑之曰⑺

我决

起而飞,抢

榆枋

而止⑻

适百里者,宿

chōng

粮⑼

斥鴳

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )

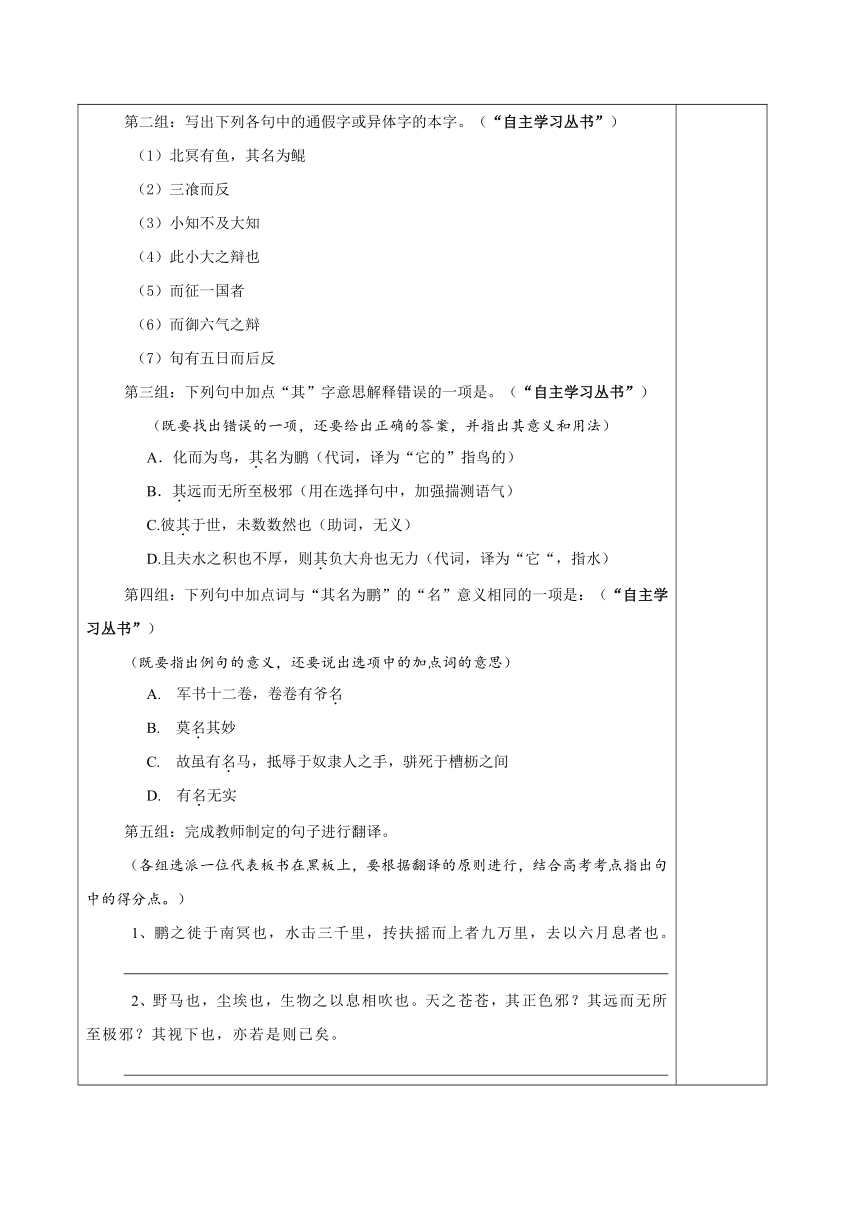

笑之曰第二组:写出下列各句中的通假字或异体字的本字。(“自主学习丛书”)

(1)北冥有鱼,其名为鲲(2)三飡而反

(3)小知不及大知

(4)此小大之辩也

(5)而征一国者

(6)而御六气之辩

(7)旬有五日而后反

第三组:下列句中加点“其”字意思解释错误的一项是。(“自主学习丛书”)(既要找出错误的一项,还要给出正确的答案,并指出其意义和用法)A.化而为鸟,其名为鹏(代词,译为“它的”指鸟的)B.其远而无所至极邪(用在选择句中,加强揣测语气)C.彼其于世,未数数然也(助词,无义)D.且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力(代词,译为“它“,指水)第四组:下列句中加点词与“其名为鹏”的“名”意义相同的一项是:(“自主学习丛书”)(既要指出例句的意义,还要说出选项中的加点词的意思)A.

军书十二卷,卷卷有爷名B.

莫名其妙C.

故虽有名马,抵辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间D.

有名无实第五组:完成教师制定的句子进行翻译。(各组选派一位代表板书在黑板上,要根据翻译的原则进行,结合高考考点指出句中的得分点。)

1、鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

2、野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

3、故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也亦若此矣。

4、若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉

通过以上检测,证明大家已经为学习这篇文章打下了较好的基础,我相信这样大家就能更加深刻地去领会文章的内涵。(二)第一节课大家自行预习的时候,大家或多或少的存在一些未能解决的问题,请同学们分段分组提出来,我们一块解决。师生共同解决学生提出的问题。(因为各班学情不同,预习时遇到的问题也千差万别,需要的课堂时间不可一概而定,教学时,有的班级仅有几个问题,教师抽查发现,学生不是会了,而是放弃了;也有的班级参与积极性非常高,有的学生能够提出和高考考点联系密切的问题,让我们很是欣喜。)四、整体感知请同学们速读课文,并找出文章中含有“笑”的句子来。(学生速读课文,教师提示学生“不动笔墨不读书”。)1、文中写了几次“笑”?是那几句?

明确:写了三次“笑”:①

蜩与学鸠笑之,②斥鴳笑之,③宋荣子犹然笑之。

3、文章中三“笑”中的“之”各指代什么?

明确:前两个“之”所指对象,都是鲲鹏。第三个“之”所指的对象是“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”。

蜩与学鸠与斥鴳为什么要笑鲲鹏,宋荣子为何要笑文章提到的四种人呢?让我们从文本中寻找答案吧?五、合作学习,交流探究(一)

1、提名学生朗读课文第一至第五段,如有问题,师生再纠正。

2、师生共同探讨有关语句的诵读方法。

第二段:“天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?”要把选择问句的语气读出来。“且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力”句中“且夫”是发语词,读“夫”时可稍拉长一些,“则其负大舟也无力”,“也”后停顿一下,千万注意,“也”作为语气词应放在上半句尾,即“则其负大舟也/无力”。下文如有类似情况,朗读方法相同。第五段,应重读“此小年也”“此大年也”。3、蜩与学鸠为什么要笑鲲鹏?明确:因为大鹏“图南”,必须有“风斯在下矣”、“背负青天而莫之夭阏”的条件。4、作者对蜩与学鸠“笑”鲲鹏是怎样的态度?

明确:大鹏、野马、尘埃,以及天地间的生物,都是靠大自然的气息“相吹”的。而蜩与学鸠同是属于“生物之以息相吹”之类。差别只在于“适莽苍者,三餐而反,腹犹果然;适百里者,宿舂粮;适千里者,三月聚粮”罢了。事物的大小不一样,所适的远近不同,它们所凭借的条件(即所待)也是有区别的。所适越远,所要凭借的条件就越是充足,如将要“图南”的大鹏必须有“风斯在下矣”、“背负青天而莫之夭阏”的条件;而“决起而飞,枪榆枋”的蜩与学鸠所凭借的风(或其他条件)比起大鹏就小多了。但是它们都有一个共同点,即都是有所待,因而都不消遥。5、学生一齐背诵文章的前三段。六、总结。今天这节课,我们一块既解决了本文的一大障碍“言”的问题,又借助文章中的三“笑”梳理了本文的思路,对于文章的大体意思有了整体的了解;并且一起探讨了文章的前五段,明白蜩与学鸠和鲲鹏都有一个共同点,它们都有所待,因而都不逍遥。六、作业。准确地默写文章第一至第三段。

板书设计

蜩与学鸠——笑——鲲鹏(有所待——不逍遥)斥

鴳——笑——鲲鹏宋

荣

子——笑——四种人

第三课时一、温故知新。

1、随机抽查三位同学默写课文的前三段,每人一段,其他同学默写在语文作业上。

2、纠正默写中出现的问题。

3、接上一课时进入本课的学习。二、合作学习,交流探究(二)

1、提名学生朗读课文第六段,如有问题,师生再纠正。

2、师生共同探讨有关语句的诵读方法。

第六段,应重读“此小大之辩也”中“小”“大”“辩”。

3、斥鴳为什么笑鲲鹏呢?

明确:斥鴳认为,鲲鹏要飞高,才依赖于风力,而自己不追求那样的高度,所以能够摆脱对外力的凭借,自己能够自由地“腾跃”“翱翔”。4、作者赋予鲲鹏怎样的形象呢?明确:神奇莫测、雄伟的形象。

5、那么,作者对斥鴳的“笑”是什么态度呢?明确:斥鴳“腾越而上,不过数仞而下,翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也”而满足了,因而它自得其乐地笑了。

这里的“笑”就代表了庄子的笑。庄子是借斥鴳笑大鹏来喻自己笑那些持有“大小”成见和以小慕大的人。6、你认为庄子是否赞成“小大之辨”?

明确:“小知不及大知,小年不及大年”不是庄子的观点,相反,他认为这是世人的成见。因为他觉得“彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎!”意即像大年之大年的彭祖,不知自己本性的“众人”却非要去“匹之”,这不是很可悲吗!这里,庄子仍进一步阐发要泯除大小之见,对任何事物不要虚妄分别的观点。即使是“背若泰山,翼若垂天之云。抟扶摇羊角而上者九万里,绝云气,负青天,然后图南且适南冥也”的大鹏,在斥鴳看来,也不屑一顾,它并不像“小年”的“众人”去匹“大年”的彭祖那样去做一些徒劳的事,而是以“我腾越而上,不过数仞而下,翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也”而满足了,因而它自得其乐地笑了。

这里的“笑”就代表了庄子的笑。庄子是借斥鴳笑大鹏来喻自己笑那些持有“大小”成见和以小慕大的人。

庄子为何用斥鴳来喻自己呢?这是由于庄子的时代背景所限。他常常托别人或别物来表达自己的观点,古今人物,禽兽鱼虫无一不成为他借用的对象。他之对己、对人、对物根本就没什么分别,只不过他有时在明处,有时在暗处,有时当场导演,有时幕后指挥,但是“每一个场合中,必然隐藏着一个庄子”(张默生)三、合作学习,交流探究(三)

1、提名学生朗读课文第七段,如有问题,师生再纠正。

2、师生共同探讨有关语句的诵读方法。第七段,“故夫”“若夫”中“夫”作为发语词,朗读方法同第一段“且夫”的“夫”;最后,“至人无己,神人无功,圣人无名”应读得干脆而响亮。

读出不同对象的口气。

宋荣子为什么笑“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”呢?明确:

因为“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也,亦若此矣”。4、、作者对宋荣子的态度怎样?

明确:由“斯已矣”“虽然,犹有未树也”可知,作者对他也是否定的。不仅如此,作者还通过否定比他自由得多的列子来进一步否定他。人类中,那些凭着自己聪明的才智、良好的行为、高尚的道德、强大的能力就能够称效一官,投合一君,取信一国的人,虽然他们都以达到目的为满足,但因为是有所待,所以与消遥的境界来说实在相差太远了,理所当然要被比他们略高一筹的宋荣子所笑。但庄子对宋荣子的“笑”并不完全赞同。宋荣子尽管“举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮,定乎内外之分,辨乎荣辱之境”,但却“未数数然也”。他仍是始终“未树”消遥境界。

5、列子与宋荣子相比又怎样呢?庄子是怎样看的?明确:

列子比宋荣子要更高一筹,他能“御风而行,泠然善也,旬有五日而后反”,但和宋荣子一样也是“未数数然”的。他能御风而行,虽说免去步履之劳,可是没有风,不是也无能为力了吗?所以庄子说他“犹有所待也”。四、重点讲解,质疑探究。(一)

1、作者对鲲鹏和“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”是不是肯定呢?

明确:也都作了否定。否定后者好理解,关键是否定前者不好理解,因为“鲲鹏展翅”早已作为积极的意象被人们广泛引用。但在本文中,作者在讲述这一寓言故事时,突出的不是鲲鹏本身,而是风力,“故九万里,风斯在下矣,而后乃今培风;背负青天,而莫之夭阏者,而后乃今将图南”。对风力作用的突出,实际上就是对鲲鹏的否定。作者写了“笑”的双方,对“笑”的一方蜩与学鸠、斥鴳、宋荣子都作了否定,对被“笑”的一方鲲鹏和“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”也都作了否定,并且对顺便提及的野马、尘埃、芥、大舟、朝菌、蟪蛄、冥灵、大椿、彭祖、列子等事物或者人物也都作了否定。这种全盘否定的态度,如果我们借用本文中的一个形象的词语,可以说是:笑!是的,本文也可以说是:庄子“笑”万物!

2、庄子为什么要“笑”万物呢?

明确:因为它(他)们都“有所待”,都没有做到“逍遥游”。

3、、哪种人能达到这种境界?

明确:“若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?”只有任其自然,随变是适,无乎所待,以游无穷,这才是逍遥游的理论境界!能达到这种境界的,也只有课文最后提到的“至人、神人、圣人”了,因为他们“无己、无功、无名”。怎样才能摆脱有待,达到无待呢 庄子强调,根本的一点是要认识到,不是外在的客观条件或必然性束缚了人的自由,而是人们自己的主观认识、自己的思想束缚了自己,不知道“以道观物”、“道通为一”的道理;如果能从主观上齐同万物,忘却外在的一切差别,也就无所不适、无所对待了。庄子进而提出了最彻底的“无己”的方法,即从精神上超脱一切自然和社会的限制,泯灭物我的对立,忘记一切,直到忘记自己。无己而后无所待。五、总结

无论是嘲笑他人的蜩与学鸠,斥鴳,还是展翅高飞的鲲鹏;无论是有一定才智和修养的四种人,还是能够超然于世人毁誉、审定物我区分,辨明荣辱界限的宋荣子和御风而行、超然于世的列子,他们的区别只是“小大之辩”,共同点是“有所待”,还都算不得“逍遥游”。六、作业庄子认为世间万物都是“有所待”而不自由的,应该追求的是“无所待”即“逍遥游”的最高境界。你认为庄子能够达到“逍遥游”的精神境界吗?请写一篇300字以上的议论性短文,要有自己的观点、论据和论证过程。

板书设计

有所待

蜩与学鸠,斥鴳,鲲鹏知效一官、行比一乡、德合一君、征一国者宋荣子

列子

小大之辩

第四课时一、温故知新。

回顾上文,导入下文。重点讲解,质疑探究(二)。

1、庄子散文极富浪漫主义色彩,笔法上,意随笔至随文挥洒,不拘一格变幻无穷,为后人称道。但是,文章在借助蜩与学鸠笑鲲鹏时既引用了寓言故事,又引用了《齐谐》加以证实二者都是有所待,未能达到“逍遥游”的境界。在引“汤之问棘”一段话不是犯了重复的大忌吗?你对此有何看法?

(首先,学生充分讨论和交流,教师给以一定的提示,讨论和交流时要结合文本和联系作者的思想;然后,教师进行重点讲解。)

明确:⑴看起来重复,其实是《庄子》中常见是“重言”手法。《庄子》的《寓言》篇中说:“寓言十九,重言十七,卮言日出,和以天倪。”而所谓“重言”,即怕人不相信,假借往圣先贤、先辈宿学之口,替自己说话。本段可以在本文中的运用,可以理解为通过“重言”以加重论说的分量,加深读者对“小大之辩”的理解。⑵不仅如此,作者还极尽讽喻之能事,使文章更显得斑驳陆离。其讽喻的手段大致有如下几种:一是大量使用寓言故事,如鲲鹏变化、海运鹏徙、蜩鸠讥笑等等,使文章充满了奇特的想象,富有传奇色彩。二是多方引用古代文献,如《齐偕》的记载,汤问之传说等等。三是随时随地设譬取喻,如用积水负舟来喻说大鹏高飞培风,用外出备粮来喻说智之大小以讥刺二虫等等。由此可见,庄子的散文笔法多变,比喻丰富多彩,贴切自然,增强了文章的说服力。三、回扣文本,语文运用庄子认为世间万物都是“有所待”而不自由的,应该追求的是“无所待”即“逍遥游”的最高境界。你认为庄子能够达到“逍遥游”的精神境界吗?请写一篇300字以上的议论性短文,要有自己的观点、论据和论证过程。(这个环节第三课时已经安排学生课下在认真研读课文、庄子有关资料和关于庄子思想的评论文章的基础上进行短文写作。课堂上,学生相互交流各自成果,并对于思想内容和写作形式进行适当点评。在交流时发现,多数学生能够积极查阅资料,形成个人观点;并有少数同学能够以论辩的形式和庄子进行辩论,思想内容上表现出一种积极用世的心态,很是可喜。此时,要注意:1、教师不可过多的直接阐明个人见解,不要生硬与强势灌输主流思想,要呈现出一种多元化的表达平台;2、学生的观点可能有片面或不成熟的看法或想法,教师要因势利导,要鼓励学生的表达权。杰弗逊这样说过:虽然我反对你的意见,但是我誓死捍卫你表达自己意见的权力。作为语文教师,我非常赞成这个观点。3、也可能会有学生表达出一些消极的甚至极端的不利于身心发展的话,教师要给以适当引导,以免误导其他学生的思想。)?全文总结通过本篇文章的学习,庄子思想和文风对后人的影响是多方面的。庄子的逍遥游所追求的绝对自由在现实生活中不可能实现,他要求彻底摆脱各种传统价值和世俗观念的束缚的思想,也可能导致虚无主义。尽管如此,这样不掩他所塑造的鲲鹏精神的瑰丽光辉。追求自由的鲲鹏精神有助于知识分子挣脱各种思想的束缚,发挥他们的聪明才智,进行自由的创造。李白、苏轼等人在他们的作品中表现出大胆追求理想的热忱、豪放的气概、奇特的想象力和不竭的创造精神,不正是庄子的鲲鹏精神的在现和扩展吗!

五、作业1、处理“自主学习丛书”中相关内容。(必做)2、到图书室借阅《庄子》一书,进一步了解庄子的有关思想。(选做)

板书设计

世间万物

——

有所待

(不自由)逍逍

遥

游

——

无所待

(精神的绝对自由)遥艺术特色

:一是大量使用寓言故事

游

二是多方引用古代文献

三是随时随地设譬取喻

四是善用想象与夸张

教后记:

学习文言文本,首先只有读懂,才能让“文”浮现出来,因此疏通词句无疑是探讨文本的前提。怎样疏通词句,教师依次讲解还是将学习的主动权教给学生?我们选择了后者。拿出一课时的时间引导学生自主、合作的形式解决“言”的问题。在预习的时候,不能“放羊式”,要教给他们方法,让他们知道怎样借助课下注解和相关工具书进行预习,怎样解决字音的障碍熟读课文,怎样去标记遇到的问题,怎样将问题进行组内解决,怎样汇集问题在课堂上解决。《逍遥游(节选)》历来是难篇,不仅是词句的掌握,尤其是庄子的思想与写作的手法,都对理解全篇造成了一定的难度。庄子之文,不拘一格变幻无穷,打破了世俗观念世俗形式的限制,表现出一种与现实理念完全不同的哲学精神,一种与诸子散文迥然不同的行文风格。作为表达庄子思想核心——绝对自由精神的《逍遥游》,笔法上具有“汪洋恣肆以适己”的特点,给人以“意出尘外?怪生笔端”的强烈印象。其神思,如龙翔云中,灵动飞异;其行文,如风行水上,飘逸洒脱。清代林云铭评《逍遥游》笔法云:“篇中忽而叙事,忽而议论,以为断而未断,以为续而非续,以为复而非复。只见云气空濛,往返纸上,顷刻之间,顿成奇观。”这种意随笔至随文挥洒的笔法,是庄子绝对自由精神的外化形式,与诸子散文大相径庭。因此,从传统创作思路、文章框架、结构手法这些角度剖析《逍遥游》,实难窥其妙处。所以在教学中我们选择重点引导学生在合作、讨论中去推断、疏通文意;在反复的诵读中去梳理文章思路;在讨论中去领悟庄子的思想,从而导出其思想的现实意义;在重点研习中熟悉庄子变幻无穷的写作方法;在扩展中训练学生的思维和文笔,并起到语言应用的作用。教学内容设计上,各环节的设计在衔接上有生硬的痕迹,有些传统的精彩之处未能体现。怎样精细地设计教学,怎样将教学设计更贴近于学生的真实水平,打造出更有七中特色的教学设计等等:都将是我们今后需要努力的方向。

设计亮点:怎样的课是一堂好课?可谓是:“仁者见仁,智者见智。”我们认为,上出具有七中特色的课才是一堂好课。一堂好课的标准很多,而地处农村,学生学习能力和习惯都有着较大差距的我们也应该有自己的标准。我们认为,最佳标准应该是将学情、文本和高考要求有机结合起来。

低台阶,小起步,有所取舍的教学模式针对了我校学生的实际情况。本案例呈现出几大亮点:1、重视课堂预习。预习是上课的前奏,前奏准备的情况如何将决定着正课的学习质量。拿出一节课的时间去预习,看似多余甚至是浪费我们本已不多的课时,恰恰是我们的可贵之处:磨刀不误砍柴工。教给学生学习的方法,强化学习的意识,让学生在学习的过程中收获信心和满足感,从而积极参与学习,在课堂上找到自己的主人翁意识,将学习真正当成自己的事情,真可谓收获颇丰!2、合理运用“自主学习丛书”。资料不是万能的,没有资料也是万万不能的。说明书不贵多,而贵精。我们的课堂有一本“自主学习丛书”已经足矣。预习时利用“丛书”,上课时结合“丛书”,课后复习反馈到“丛书”。3、一节课是多种合作的交集。教学设计时发挥备课组的力量,集思广益:个人初备,集体合备,个人再修改,最终形成课堂教学设计定稿;学生学习形式采取自主学习、合作探究的形式,小组合作的形式可以让学生积极参与,踊跃发言;课堂上师生互动等等。在各种合力的汇聚下,方能打造出一节高效课堂。4、教学内容勇于取舍。文本解读本可以进行个性化解读,不需要面面俱到,要贴近学情;要看学生能否理解,理解到什么程度,教师教授之后又能达到什么程度。真正做到学生会的不讲,学生不会的要讲透彻,难度太大、学生因为接受能力而理解不了的可不讲。5、作业设计有层次性。学习程度好的学生可以布置具有一定挑战性的问题,学习一般的能够准确地解读课文即可,学习较吃力的学生能够向一般学生尽量看齐即可。真正体现了因材施教,因人设题的理念。

当然,因为各种条件的限制,本案例还需要继续改进,要打造出一节经得起考验的课需要做得事情还很多。课改之路可谓任重而道远。吾辈尚须漫漫求索。

课

题

逍

遥

游

授课人

课

型

文

言

文

新

授

课

教学目标

知识点

1、积累常用的文言基础知识(常见实词、虚词,词类活用,古今异义词,特殊句式);2、识记相关文学(文化)常识(庄子,道家思想);3、背诵前三段;

能力点

1、通过诵读,理清文章思路,领悟作品主旨;2、理解本文借助丰富的想象和以寓言故事设喻来说明道理的方法;

教育点

1、了解庄子的哲学思想,一分为二地恰当评价庄子的思想,培养学生积极进取的人生态度;2、培养学生学会怀疑、学会思辨的能力;

重难点

1、庄子世间万物若“有所待”则不自由的思想和“逍遥游”的绝对自由精神;2、领略庄子散文想象丰富、汪洋恣肆的特点

授课方法

(一)

小组自主、合作

(二)

教

师

点

拨

(三)

师生

讨论

分析

授课时数

4

课

时(1课时预习,3课时新授)

第一课时课前预习1、通读全文,借助工具书解决文本中的音义问题;预习程序:首先,学生独立预习课文,借助工具书解决文章的生僻字音问题,并熟读课文;然后,借助工具书和课后注释通译全文,将遇到的文言问题圈画出来;再次,将个人遇到的问题提交到小组,分组解决;最后,如果有组内未能解决的问题,提交到课堂师生共同解决。2、初步了解文章的主要内容,梳理文章基本思路。在解决文言知识的基础上,初步了解文章的内容、大意和作者的基本思路。

(学生虽然进入高二,但是我校绝大部分学生的文言文基础依然非常薄弱:文章读不成句,断句不准,文意的理解更是无从谈起。学生的学习习惯还需要时刻培养和强化,课下没有预习课文的意识和习惯。所以,针对我们学校学生的特点设计了一课时的预习。俗话说:磨刀不误砍柴工,看似占用了一节课的课时,实质上是一个给学生继续强化学习意识、教给学习方法和培养学习习惯的过程。)

第二课时激趣导入师:在评价诸子百家的文学成就时,鲁迅先生曾经在《汉文学史纲要》中说过这样一句话:“汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。”由此可见,这位大家的文学成就在先秦诸子散文中最高。能够得到鲁迅先生好评的大家是谁呢?生(奇):庄子。师:在这之前,我们学习了庄子的一篇文章是?生:《秋水》师:今天,让我们再一次领略庄子文章的奇绝魅力吧!学生板书课题:逍遥游(节选)(让学生板书课题,既能起到锻炼学生的课堂参与意识;更有督促其认真书写之意,使他们在课下有意识地去练字。)二、知人论世,了解庄子及其作品思想(作者、作品及作品思想以“自主学习丛书”为主,这样,学生的学习时会将资料和课本完美的结合起来,也避免了资料的闲置。这也说明,没有无用的资料,关键是看如何将资料和课堂和文本合理的应用。)①庄子,名

,约生于公元前369年,死于公元前286年,

时期宋国人。他继承并发展了

的思想,著名的思想家,

家学派的重要代表,与

并称为“老庄”。

②

《庄子》一书现存

篇。有

7篇,

15篇,

11篇。

是庄子自撰,

、

可能是庄周门人和后学所作。

③本篇是《庄子》的代表篇目之一,充满

和

的色彩,寓说理于寓言和生动的比喻中,形成独特的风格。“逍遥游”也是庄子哲学思想的一个重要方面。全篇一再阐述

的主张,追求

。在庄子的眼里,客观现实中的一事一物,包括人类本身都是对立而又相互依存的,这就没有绝对的自由,要想无所依凭就得

。因而他希望一切顺乎自然,超脱于现实,否定人在社会生活中的一切作用,把人类的生活与万物的生存混为一体;提倡不滞于物,追求无条件的精神自由。

三、检查预习读懂文章的内涵,首先就要弄懂文章的意思,字词始终是学习文言文的基础和重点,所以我们先来检查一下大家对“自主学习丛书”上重点字词、特殊文言现象的掌握情况。我们还是以组为单位,分成五组。(各组派一名中心发言人)(一)检查指定预习内容第一组:完成重点字词的注音或写出相应的汉字。(“自主学习丛书”)⑴

其yì

若垂天

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )之云⑵

海运则将xǐ

于南冥⑶

抟

扶摇而上者九万里⑷

覆杯水于坳

堂

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )之上⑸

背负青天,而莫之夭

阏

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )

者⑹

tiáo

与学鸠

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )笑之曰⑺

我决

起而飞,抢

榆枋

而止⑻

适百里者,宿

chōng

粮⑼

斥鴳

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )

笑之曰第二组:写出下列各句中的通假字或异体字的本字。(“自主学习丛书”)

(1)北冥有鱼,其名为鲲(2)三飡而反

(3)小知不及大知

(4)此小大之辩也

(5)而征一国者

(6)而御六气之辩

(7)旬有五日而后反

第三组:下列句中加点“其”字意思解释错误的一项是。(“自主学习丛书”)(既要找出错误的一项,还要给出正确的答案,并指出其意义和用法)A.化而为鸟,其名为鹏(代词,译为“它的”指鸟的)B.其远而无所至极邪(用在选择句中,加强揣测语气)C.彼其于世,未数数然也(助词,无义)D.且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力(代词,译为“它“,指水)第四组:下列句中加点词与“其名为鹏”的“名”意义相同的一项是:(“自主学习丛书”)(既要指出例句的意义,还要说出选项中的加点词的意思)A.

军书十二卷,卷卷有爷名B.

莫名其妙C.

故虽有名马,抵辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间D.

有名无实第五组:完成教师制定的句子进行翻译。(各组选派一位代表板书在黑板上,要根据翻译的原则进行,结合高考考点指出句中的得分点。)

1、鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

2、野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

3、故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也亦若此矣。

4、若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉

通过以上检测,证明大家已经为学习这篇文章打下了较好的基础,我相信这样大家就能更加深刻地去领会文章的内涵。(二)第一节课大家自行预习的时候,大家或多或少的存在一些未能解决的问题,请同学们分段分组提出来,我们一块解决。师生共同解决学生提出的问题。(因为各班学情不同,预习时遇到的问题也千差万别,需要的课堂时间不可一概而定,教学时,有的班级仅有几个问题,教师抽查发现,学生不是会了,而是放弃了;也有的班级参与积极性非常高,有的学生能够提出和高考考点联系密切的问题,让我们很是欣喜。)四、整体感知请同学们速读课文,并找出文章中含有“笑”的句子来。(学生速读课文,教师提示学生“不动笔墨不读书”。)1、文中写了几次“笑”?是那几句?

明确:写了三次“笑”:①

蜩与学鸠笑之,②斥鴳笑之,③宋荣子犹然笑之。

3、文章中三“笑”中的“之”各指代什么?

明确:前两个“之”所指对象,都是鲲鹏。第三个“之”所指的对象是“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”。

蜩与学鸠与斥鴳为什么要笑鲲鹏,宋荣子为何要笑文章提到的四种人呢?让我们从文本中寻找答案吧?五、合作学习,交流探究(一)

1、提名学生朗读课文第一至第五段,如有问题,师生再纠正。

2、师生共同探讨有关语句的诵读方法。

第二段:“天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?”要把选择问句的语气读出来。“且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力”句中“且夫”是发语词,读“夫”时可稍拉长一些,“则其负大舟也无力”,“也”后停顿一下,千万注意,“也”作为语气词应放在上半句尾,即“则其负大舟也/无力”。下文如有类似情况,朗读方法相同。第五段,应重读“此小年也”“此大年也”。3、蜩与学鸠为什么要笑鲲鹏?明确:因为大鹏“图南”,必须有“风斯在下矣”、“背负青天而莫之夭阏”的条件。4、作者对蜩与学鸠“笑”鲲鹏是怎样的态度?

明确:大鹏、野马、尘埃,以及天地间的生物,都是靠大自然的气息“相吹”的。而蜩与学鸠同是属于“生物之以息相吹”之类。差别只在于“适莽苍者,三餐而反,腹犹果然;适百里者,宿舂粮;适千里者,三月聚粮”罢了。事物的大小不一样,所适的远近不同,它们所凭借的条件(即所待)也是有区别的。所适越远,所要凭借的条件就越是充足,如将要“图南”的大鹏必须有“风斯在下矣”、“背负青天而莫之夭阏”的条件;而“决起而飞,枪榆枋”的蜩与学鸠所凭借的风(或其他条件)比起大鹏就小多了。但是它们都有一个共同点,即都是有所待,因而都不消遥。5、学生一齐背诵文章的前三段。六、总结。今天这节课,我们一块既解决了本文的一大障碍“言”的问题,又借助文章中的三“笑”梳理了本文的思路,对于文章的大体意思有了整体的了解;并且一起探讨了文章的前五段,明白蜩与学鸠和鲲鹏都有一个共同点,它们都有所待,因而都不逍遥。六、作业。准确地默写文章第一至第三段。

板书设计

蜩与学鸠——笑——鲲鹏(有所待——不逍遥)斥

鴳——笑——鲲鹏宋

荣

子——笑——四种人

第三课时一、温故知新。

1、随机抽查三位同学默写课文的前三段,每人一段,其他同学默写在语文作业上。

2、纠正默写中出现的问题。

3、接上一课时进入本课的学习。二、合作学习,交流探究(二)

1、提名学生朗读课文第六段,如有问题,师生再纠正。

2、师生共同探讨有关语句的诵读方法。

第六段,应重读“此小大之辩也”中“小”“大”“辩”。

3、斥鴳为什么笑鲲鹏呢?

明确:斥鴳认为,鲲鹏要飞高,才依赖于风力,而自己不追求那样的高度,所以能够摆脱对外力的凭借,自己能够自由地“腾跃”“翱翔”。4、作者赋予鲲鹏怎样的形象呢?明确:神奇莫测、雄伟的形象。

5、那么,作者对斥鴳的“笑”是什么态度呢?明确:斥鴳“腾越而上,不过数仞而下,翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也”而满足了,因而它自得其乐地笑了。

这里的“笑”就代表了庄子的笑。庄子是借斥鴳笑大鹏来喻自己笑那些持有“大小”成见和以小慕大的人。6、你认为庄子是否赞成“小大之辨”?

明确:“小知不及大知,小年不及大年”不是庄子的观点,相反,他认为这是世人的成见。因为他觉得“彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎!”意即像大年之大年的彭祖,不知自己本性的“众人”却非要去“匹之”,这不是很可悲吗!这里,庄子仍进一步阐发要泯除大小之见,对任何事物不要虚妄分别的观点。即使是“背若泰山,翼若垂天之云。抟扶摇羊角而上者九万里,绝云气,负青天,然后图南且适南冥也”的大鹏,在斥鴳看来,也不屑一顾,它并不像“小年”的“众人”去匹“大年”的彭祖那样去做一些徒劳的事,而是以“我腾越而上,不过数仞而下,翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也”而满足了,因而它自得其乐地笑了。

这里的“笑”就代表了庄子的笑。庄子是借斥鴳笑大鹏来喻自己笑那些持有“大小”成见和以小慕大的人。

庄子为何用斥鴳来喻自己呢?这是由于庄子的时代背景所限。他常常托别人或别物来表达自己的观点,古今人物,禽兽鱼虫无一不成为他借用的对象。他之对己、对人、对物根本就没什么分别,只不过他有时在明处,有时在暗处,有时当场导演,有时幕后指挥,但是“每一个场合中,必然隐藏着一个庄子”(张默生)三、合作学习,交流探究(三)

1、提名学生朗读课文第七段,如有问题,师生再纠正。

2、师生共同探讨有关语句的诵读方法。第七段,“故夫”“若夫”中“夫”作为发语词,朗读方法同第一段“且夫”的“夫”;最后,“至人无己,神人无功,圣人无名”应读得干脆而响亮。

读出不同对象的口气。

宋荣子为什么笑“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”呢?明确:

因为“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也,亦若此矣”。4、、作者对宋荣子的态度怎样?

明确:由“斯已矣”“虽然,犹有未树也”可知,作者对他也是否定的。不仅如此,作者还通过否定比他自由得多的列子来进一步否定他。人类中,那些凭着自己聪明的才智、良好的行为、高尚的道德、强大的能力就能够称效一官,投合一君,取信一国的人,虽然他们都以达到目的为满足,但因为是有所待,所以与消遥的境界来说实在相差太远了,理所当然要被比他们略高一筹的宋荣子所笑。但庄子对宋荣子的“笑”并不完全赞同。宋荣子尽管“举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮,定乎内外之分,辨乎荣辱之境”,但却“未数数然也”。他仍是始终“未树”消遥境界。

5、列子与宋荣子相比又怎样呢?庄子是怎样看的?明确:

列子比宋荣子要更高一筹,他能“御风而行,泠然善也,旬有五日而后反”,但和宋荣子一样也是“未数数然”的。他能御风而行,虽说免去步履之劳,可是没有风,不是也无能为力了吗?所以庄子说他“犹有所待也”。四、重点讲解,质疑探究。(一)

1、作者对鲲鹏和“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”是不是肯定呢?

明确:也都作了否定。否定后者好理解,关键是否定前者不好理解,因为“鲲鹏展翅”早已作为积极的意象被人们广泛引用。但在本文中,作者在讲述这一寓言故事时,突出的不是鲲鹏本身,而是风力,“故九万里,风斯在下矣,而后乃今培风;背负青天,而莫之夭阏者,而后乃今将图南”。对风力作用的突出,实际上就是对鲲鹏的否定。作者写了“笑”的双方,对“笑”的一方蜩与学鸠、斥鴳、宋荣子都作了否定,对被“笑”的一方鲲鹏和“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”也都作了否定,并且对顺便提及的野马、尘埃、芥、大舟、朝菌、蟪蛄、冥灵、大椿、彭祖、列子等事物或者人物也都作了否定。这种全盘否定的态度,如果我们借用本文中的一个形象的词语,可以说是:笑!是的,本文也可以说是:庄子“笑”万物!

2、庄子为什么要“笑”万物呢?

明确:因为它(他)们都“有所待”,都没有做到“逍遥游”。

3、、哪种人能达到这种境界?

明确:“若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?”只有任其自然,随变是适,无乎所待,以游无穷,这才是逍遥游的理论境界!能达到这种境界的,也只有课文最后提到的“至人、神人、圣人”了,因为他们“无己、无功、无名”。怎样才能摆脱有待,达到无待呢 庄子强调,根本的一点是要认识到,不是外在的客观条件或必然性束缚了人的自由,而是人们自己的主观认识、自己的思想束缚了自己,不知道“以道观物”、“道通为一”的道理;如果能从主观上齐同万物,忘却外在的一切差别,也就无所不适、无所对待了。庄子进而提出了最彻底的“无己”的方法,即从精神上超脱一切自然和社会的限制,泯灭物我的对立,忘记一切,直到忘记自己。无己而后无所待。五、总结

无论是嘲笑他人的蜩与学鸠,斥鴳,还是展翅高飞的鲲鹏;无论是有一定才智和修养的四种人,还是能够超然于世人毁誉、审定物我区分,辨明荣辱界限的宋荣子和御风而行、超然于世的列子,他们的区别只是“小大之辩”,共同点是“有所待”,还都算不得“逍遥游”。六、作业庄子认为世间万物都是“有所待”而不自由的,应该追求的是“无所待”即“逍遥游”的最高境界。你认为庄子能够达到“逍遥游”的精神境界吗?请写一篇300字以上的议论性短文,要有自己的观点、论据和论证过程。

板书设计

有所待

蜩与学鸠,斥鴳,鲲鹏知效一官、行比一乡、德合一君、征一国者宋荣子

列子

小大之辩

第四课时一、温故知新。

回顾上文,导入下文。重点讲解,质疑探究(二)。

1、庄子散文极富浪漫主义色彩,笔法上,意随笔至随文挥洒,不拘一格变幻无穷,为后人称道。但是,文章在借助蜩与学鸠笑鲲鹏时既引用了寓言故事,又引用了《齐谐》加以证实二者都是有所待,未能达到“逍遥游”的境界。在引“汤之问棘”一段话不是犯了重复的大忌吗?你对此有何看法?

(首先,学生充分讨论和交流,教师给以一定的提示,讨论和交流时要结合文本和联系作者的思想;然后,教师进行重点讲解。)

明确:⑴看起来重复,其实是《庄子》中常见是“重言”手法。《庄子》的《寓言》篇中说:“寓言十九,重言十七,卮言日出,和以天倪。”而所谓“重言”,即怕人不相信,假借往圣先贤、先辈宿学之口,替自己说话。本段可以在本文中的运用,可以理解为通过“重言”以加重论说的分量,加深读者对“小大之辩”的理解。⑵不仅如此,作者还极尽讽喻之能事,使文章更显得斑驳陆离。其讽喻的手段大致有如下几种:一是大量使用寓言故事,如鲲鹏变化、海运鹏徙、蜩鸠讥笑等等,使文章充满了奇特的想象,富有传奇色彩。二是多方引用古代文献,如《齐偕》的记载,汤问之传说等等。三是随时随地设譬取喻,如用积水负舟来喻说大鹏高飞培风,用外出备粮来喻说智之大小以讥刺二虫等等。由此可见,庄子的散文笔法多变,比喻丰富多彩,贴切自然,增强了文章的说服力。三、回扣文本,语文运用庄子认为世间万物都是“有所待”而不自由的,应该追求的是“无所待”即“逍遥游”的最高境界。你认为庄子能够达到“逍遥游”的精神境界吗?请写一篇300字以上的议论性短文,要有自己的观点、论据和论证过程。(这个环节第三课时已经安排学生课下在认真研读课文、庄子有关资料和关于庄子思想的评论文章的基础上进行短文写作。课堂上,学生相互交流各自成果,并对于思想内容和写作形式进行适当点评。在交流时发现,多数学生能够积极查阅资料,形成个人观点;并有少数同学能够以论辩的形式和庄子进行辩论,思想内容上表现出一种积极用世的心态,很是可喜。此时,要注意:1、教师不可过多的直接阐明个人见解,不要生硬与强势灌输主流思想,要呈现出一种多元化的表达平台;2、学生的观点可能有片面或不成熟的看法或想法,教师要因势利导,要鼓励学生的表达权。杰弗逊这样说过:虽然我反对你的意见,但是我誓死捍卫你表达自己意见的权力。作为语文教师,我非常赞成这个观点。3、也可能会有学生表达出一些消极的甚至极端的不利于身心发展的话,教师要给以适当引导,以免误导其他学生的思想。)?全文总结通过本篇文章的学习,庄子思想和文风对后人的影响是多方面的。庄子的逍遥游所追求的绝对自由在现实生活中不可能实现,他要求彻底摆脱各种传统价值和世俗观念的束缚的思想,也可能导致虚无主义。尽管如此,这样不掩他所塑造的鲲鹏精神的瑰丽光辉。追求自由的鲲鹏精神有助于知识分子挣脱各种思想的束缚,发挥他们的聪明才智,进行自由的创造。李白、苏轼等人在他们的作品中表现出大胆追求理想的热忱、豪放的气概、奇特的想象力和不竭的创造精神,不正是庄子的鲲鹏精神的在现和扩展吗!

五、作业1、处理“自主学习丛书”中相关内容。(必做)2、到图书室借阅《庄子》一书,进一步了解庄子的有关思想。(选做)

板书设计

世间万物

——

有所待

(不自由)逍逍

遥

游

——

无所待

(精神的绝对自由)遥艺术特色

:一是大量使用寓言故事

游

二是多方引用古代文献

三是随时随地设譬取喻

四是善用想象与夸张

教后记:

学习文言文本,首先只有读懂,才能让“文”浮现出来,因此疏通词句无疑是探讨文本的前提。怎样疏通词句,教师依次讲解还是将学习的主动权教给学生?我们选择了后者。拿出一课时的时间引导学生自主、合作的形式解决“言”的问题。在预习的时候,不能“放羊式”,要教给他们方法,让他们知道怎样借助课下注解和相关工具书进行预习,怎样解决字音的障碍熟读课文,怎样去标记遇到的问题,怎样将问题进行组内解决,怎样汇集问题在课堂上解决。《逍遥游(节选)》历来是难篇,不仅是词句的掌握,尤其是庄子的思想与写作的手法,都对理解全篇造成了一定的难度。庄子之文,不拘一格变幻无穷,打破了世俗观念世俗形式的限制,表现出一种与现实理念完全不同的哲学精神,一种与诸子散文迥然不同的行文风格。作为表达庄子思想核心——绝对自由精神的《逍遥游》,笔法上具有“汪洋恣肆以适己”的特点,给人以“意出尘外?怪生笔端”的强烈印象。其神思,如龙翔云中,灵动飞异;其行文,如风行水上,飘逸洒脱。清代林云铭评《逍遥游》笔法云:“篇中忽而叙事,忽而议论,以为断而未断,以为续而非续,以为复而非复。只见云气空濛,往返纸上,顷刻之间,顿成奇观。”这种意随笔至随文挥洒的笔法,是庄子绝对自由精神的外化形式,与诸子散文大相径庭。因此,从传统创作思路、文章框架、结构手法这些角度剖析《逍遥游》,实难窥其妙处。所以在教学中我们选择重点引导学生在合作、讨论中去推断、疏通文意;在反复的诵读中去梳理文章思路;在讨论中去领悟庄子的思想,从而导出其思想的现实意义;在重点研习中熟悉庄子变幻无穷的写作方法;在扩展中训练学生的思维和文笔,并起到语言应用的作用。教学内容设计上,各环节的设计在衔接上有生硬的痕迹,有些传统的精彩之处未能体现。怎样精细地设计教学,怎样将教学设计更贴近于学生的真实水平,打造出更有七中特色的教学设计等等:都将是我们今后需要努力的方向。

设计亮点:怎样的课是一堂好课?可谓是:“仁者见仁,智者见智。”我们认为,上出具有七中特色的课才是一堂好课。一堂好课的标准很多,而地处农村,学生学习能力和习惯都有着较大差距的我们也应该有自己的标准。我们认为,最佳标准应该是将学情、文本和高考要求有机结合起来。

低台阶,小起步,有所取舍的教学模式针对了我校学生的实际情况。本案例呈现出几大亮点:1、重视课堂预习。预习是上课的前奏,前奏准备的情况如何将决定着正课的学习质量。拿出一节课的时间去预习,看似多余甚至是浪费我们本已不多的课时,恰恰是我们的可贵之处:磨刀不误砍柴工。教给学生学习的方法,强化学习的意识,让学生在学习的过程中收获信心和满足感,从而积极参与学习,在课堂上找到自己的主人翁意识,将学习真正当成自己的事情,真可谓收获颇丰!2、合理运用“自主学习丛书”。资料不是万能的,没有资料也是万万不能的。说明书不贵多,而贵精。我们的课堂有一本“自主学习丛书”已经足矣。预习时利用“丛书”,上课时结合“丛书”,课后复习反馈到“丛书”。3、一节课是多种合作的交集。教学设计时发挥备课组的力量,集思广益:个人初备,集体合备,个人再修改,最终形成课堂教学设计定稿;学生学习形式采取自主学习、合作探究的形式,小组合作的形式可以让学生积极参与,踊跃发言;课堂上师生互动等等。在各种合力的汇聚下,方能打造出一节高效课堂。4、教学内容勇于取舍。文本解读本可以进行个性化解读,不需要面面俱到,要贴近学情;要看学生能否理解,理解到什么程度,教师教授之后又能达到什么程度。真正做到学生会的不讲,学生不会的要讲透彻,难度太大、学生因为接受能力而理解不了的可不讲。5、作业设计有层次性。学习程度好的学生可以布置具有一定挑战性的问题,学习一般的能够准确地解读课文即可,学习较吃力的学生能够向一般学生尽量看齐即可。真正体现了因材施教,因人设题的理念。

当然,因为各种条件的限制,本案例还需要继续改进,要打造出一节经得起考验的课需要做得事情还很多。课改之路可谓任重而道远。吾辈尚须漫漫求索。