人教版(新课程标准) 八年级上册(2017部编)第二单元 5 藤野先生 课件

文档属性

| 名称 | 人教版(新课程标准) 八年级上册(2017部编)第二单元 5 藤野先生 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 435.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-20 16:53:53 | ||

图片预览

文档简介

课件54张PPT。藤野先生

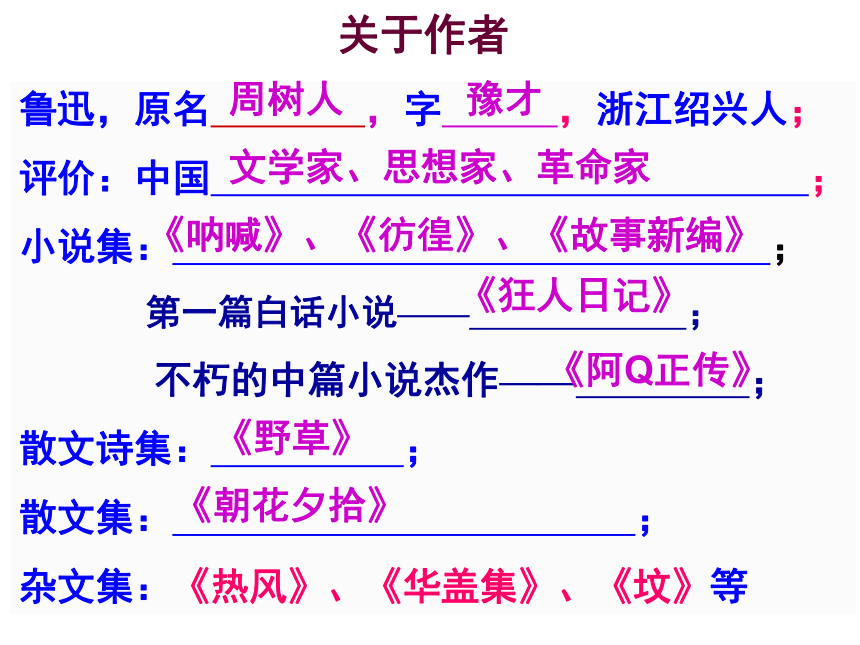

鲁迅第一课时鲁迅,原名 ,字 ,浙江绍兴人;

评价:中国 ;

小说集: ;

第一篇白话小说—— ;

不朽的中篇小说杰作—— ;

散文诗集: ;

散文集: ;

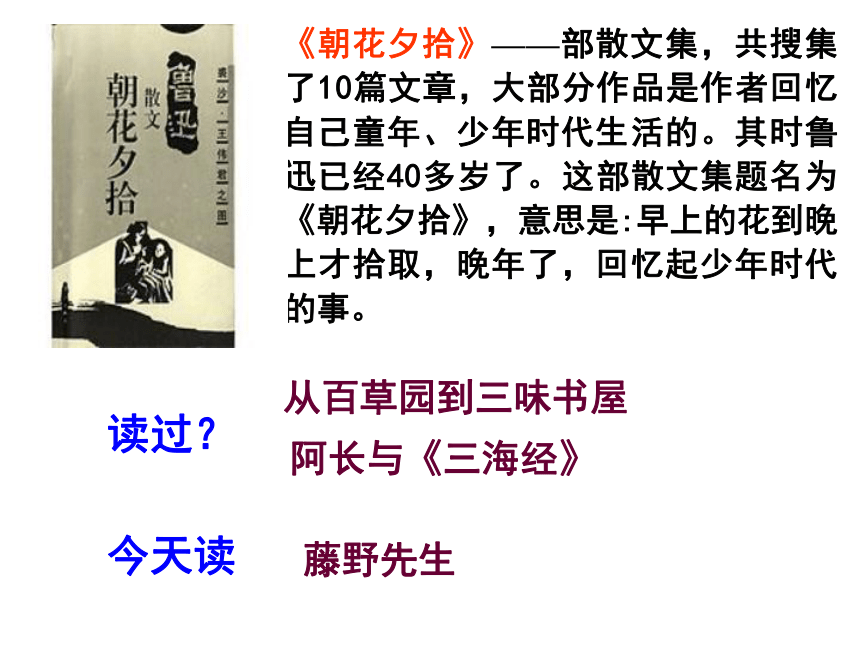

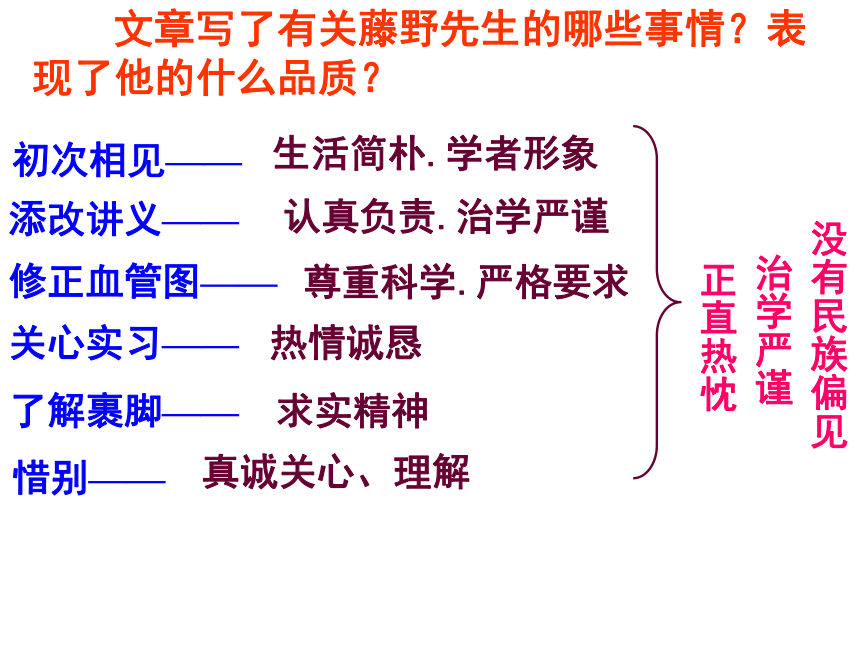

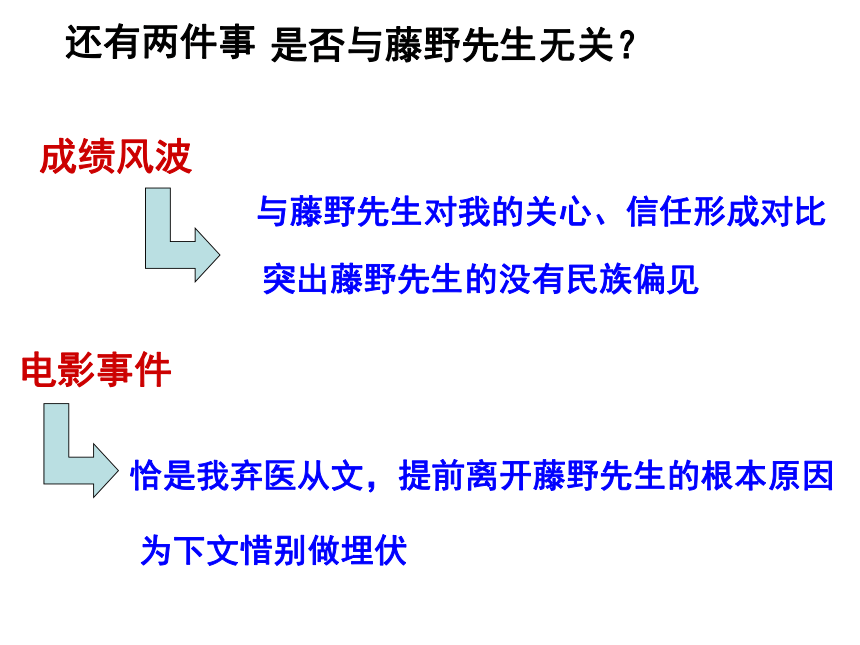

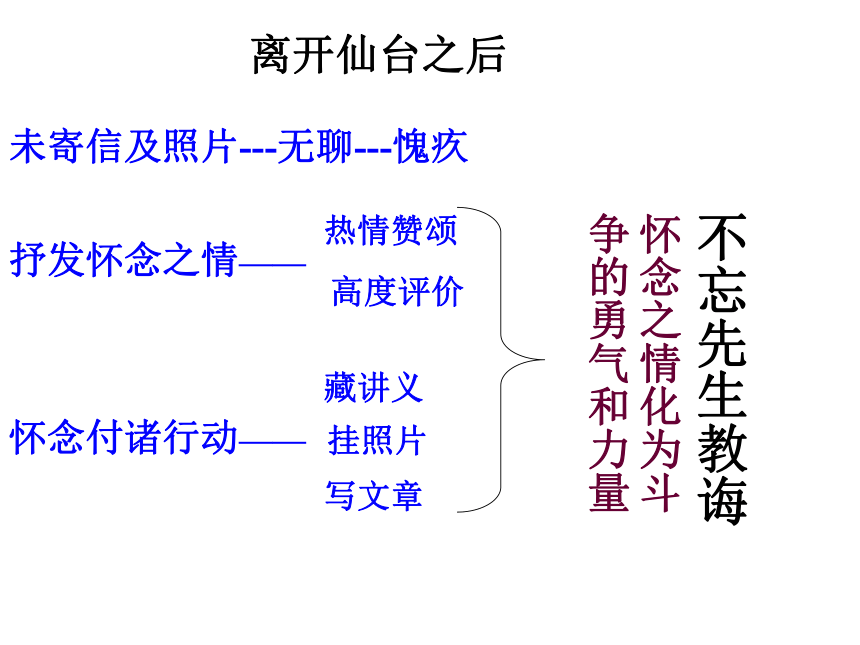

杂文集:《热风》、《华盖集》、《坟》等周树人豫才文学家、思想家、革命家《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》《狂人日记》《阿Q正传》《野草》《朝花夕拾》关于作者鲁迅名言 什么是路?就是从没有路的地方践踏出来的,从只有荆棘的地方开辟出来的 。横眉冷对千夫指?,俯首甘为孺子牛 真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。 时间,就象海棉里的水,只要愿挤,总还是有的。 生命是以时间为单位的,浪费别人的时间等于谋财害命,浪费自己的时间,等于慢性自杀。 寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。 《朝花夕拾》——部散文集,共搜集了10篇文章,大部分作品是作者回忆自己童年、少年时代生活的。其时鲁迅已经40多岁了。这部散文集题名为《朝花夕拾》,意思是:早上的花到晚上才拾取,晚年了,回忆起少年时代的事。从百草园到三味书屋阿长与《三海经》藤野先生读过?今天读写人物叶圣陶先生二三事 邓稼先说和做——记闻一多先生言行片段回忆鲁迅先生老王怎样写一个人? 通过典型事例的叙述和对人物外貌、语言、动作、心理活动的描写来反映人物的思想、精神、品质、作风等特点。 文章写了有关藤野先生的哪些事情?表现了他的什么品质?添改讲义——认真负责.治学严谨修正血管图——尊重科学.严格要求关心实习——热情诚恳了解裹脚——求实精神正直热忱治学严谨初次相见——生活简朴.学者形象惜别——真诚关心、理解没有民族偏见还有两件事电影事件成绩风波与藤野先生对我的关心、信任形成对比突出藤野先生的没有民族偏见恰是我弃医从文,提前离开藤野先生的根本原因为下文惜别做埋伏是否与藤野先生无关?离开仙台之后抒发怀念之情——热情赞颂高度评价怀念付诸行动——藏讲义挂照片写文章怀念之情化为斗

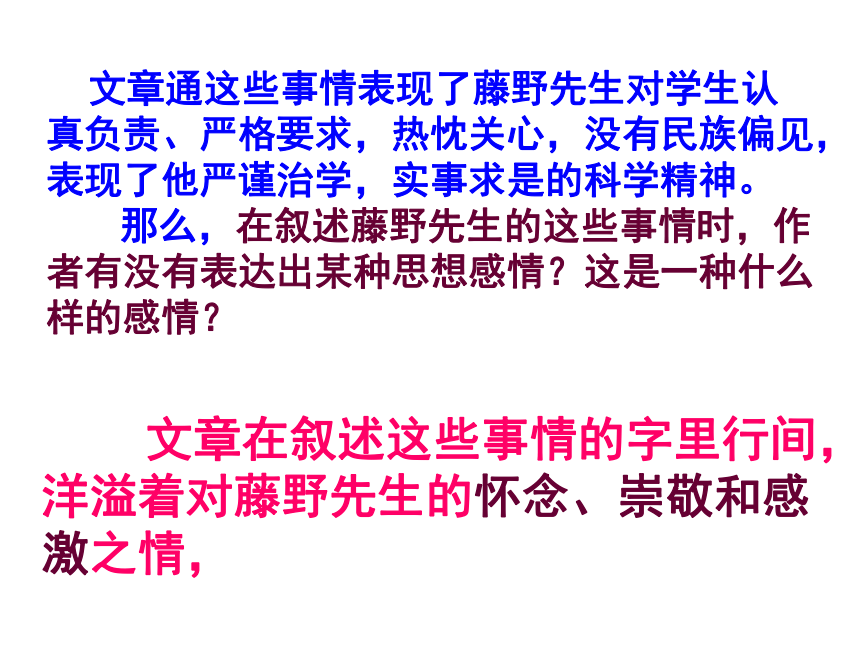

争的勇气和力量不忘先生教诲未寄信及照片---无聊---愧疚 文章通这些事情表现了藤野先生对学生认真负责、严格要求,热忱关心,没有民族偏见,表现了他严谨治学,实事求是的科学精神。

那么,在叙述藤野先生的这些事情时,作者有没有表达出某种思想感情?这是一种什么样的感情? 文章在叙述这些事情的字里行间,洋溢着对藤野先生的怀念、崇敬和感激之情,“热心的希望”、“不倦的教诲”

“小而言之”、“大而言之”

“伟大” 作者还在文章中更是直接表达出了对藤野先生的高度评价,请找出这段话,大声读出来。 鲁迅先生为什么会藤野先生这么一个日本教员怀着如此深厚的感情?这里面最最关键的因素是什么? 最难能可贵之处在于,藤野先生给予极大的关心、鼓励和真诚帮助的人——鲁迅,是一个来自中国这么一个弱国的子民。没有狭隘的民族偏见,以公正之心对待来自弱国的留学生,在当时是很难做到的。文章是怎样将这些事件有机连接起来的?按时间顺序以“我”和藤野先生的相处为线索在每一件事的结尾或开头注意衔接过渡 选一件写藤野先生的事认真研读,看看在怎样写好一件事,把人物的性格特点、精神品格表现出来上有什么发现或收获。品读直接描写 + 间接描写生动的描写:外貌(衣着、神情)

行为动作(用好动词)

语言(符合人物身份)

……字里行间洋溢感情有详有略 准确的把握住人物最主要的性格特征,用最精练、最节省而又传神的文字粗线条地勾勒。

不加渲染,而是用最传神之笔加以点化。

不求细致,不做精雕细刻,只求传神。

不尚华丽,只求朴实。 白描手法—— 其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼睛,挟着一叠大大小小的书。 寥寥几笔,生动活画出一位治学严谨的学者形象 这藤野先生,据说穿衣服太模糊了,有时竟会忘记带领结;……他们的话大概是真的,我就亲见他有一次上讲堂没有带领结。这个描写,写出了藤野先生生活俭朴、不拘小节的性格特点。 也有解散辫子,盘得平的,除了帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。 这里作者抓住“清国留学生”盘辫子这个细节,很能反映他们的精神特征。在清末,不少志士仁人剪辫子,表示与清王朝决裂,而这些留洋学生既要学时髦,又要表示忠于腐朽的清王朝,只好盘起辫子。作者用夸张的手法,挪揄的口吻,对他们进行似褒实贬的讽刺,揭示了这些留学生庸俗腐朽的思想本质,也浸透着作者对他们的厌恶之情。 练笔:

写你的某个老师的一件事,表现其性格特点。第二课时文体--散文一、概念: 散文是同小说、诗歌、戏剧并列的一种文学体裁,通过对现实社会中某些片断的生活事件描述,表达作者的观点、感情,并揭示社会意义。它要求写真人真事,并在此基础上作适当的艺术加工。二、散文的特点形散而神不散形散:是指取材广泛自由,不受时间和空间的限制神不散:是指中心必须明确,无论散文内容多么广泛,

表现手法如何灵活,都必须为中心服务。三、散文的分类:分为:叙事散文和抒情散文 本文的标题是“藤野先生”,以与藤野先生的交往为线索,深情的回忆了藤野先生的一些往事。课时我们分明看到,文章还用了很多笔墨写了一些与藤野先生关系并不是很大的事情。请先梳理这些内容。在东京的见闻去仙台途中的感受匿名信事件电影事件在仙台初到仙台的待遇 本是一篇会回忆人物的文章,怎么还不惜笔墨写了这些与所写人物关系并不是很大的事情呢?这其中有寄托着作者什么样的思想感情呢?作者到仙台前之前,在东京找出作者在东京的所见所闻?

找出作者流露所感的句子?

找出这一段的修辞的句子?

表达了作者怎样的思想情感? 在东京的见闻清国留学生成群结队区赏樱花,他们的头发……

留学生夜晚在会馆咚咚地学跳舞思想腐朽,不学无术,丑态百出文中还有一种情况,借助于副词,增

强表达思想感情的作用。试举例。“东京也无非是这样。”——表达了作者对清国留学生在东京

造成恶浊气氛的强烈厌恶。“只不过”的意思实在 是 标致 极了。“实在”表“的确”

“标致”表反语用“实在”加强“标致”增强了这一反语的讽刺

力量,这就更强烈的表达作者对清国留学生

的鄙视和反感。 “油光可鉴”一词中“鉴”的本义是什么?词性发生了什么变化?在这里是什么意思? 鉴,本义是镜子,词性由名词转化为动词在这里是光照或反射出去光亮的意思。 作者用怎样的笔法写在东京见到什么?听到什么?流露了怎样的感情? 作者抓特征运用比喻、反语等修辞写在东京看到了中国留学生“成群结队”地赏樱花,听到了中国留学生吵闹“响得震天”,“污浊”,“油光可鉴”,表露了作者对东京的失望之情,为下文离开东京“到别的地方去看看”埋下伏笔。 以下几句运用的修辞方法。

⑴上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云。

⑵头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。

⑶实在标致极了。 反语 比喻夸张、比喻 “形成一座富士山。” 比喻的本体是什么?喻体是什么?这句话抓住了部分中国留学生外部特征是什么?揭示了他们什么心理和政治倾向? 本体是盘着辫子,把学生制帽高高顶起,喻体是形成一座富士山,抓住特征是:头上盘着辫子,揭示心理是“既不想剪除辫子又怕外国人嘲笑”,揭示这些人的政治倾向是:效忠满清王朝。 清国留学生在东京所见所闻——盘长发、学跳舞修辞:比喻、反语、夸张所 感厌恶之极,不屑与之为伍不学无术 思想腐朽 丑态百出爱国写去 仙 台去仙台日暮里:水户:触发忧国之情反清志士客死之地爱国 大概是物以稀为贵罢。北京的白菜运往浙江,便用红头绳系住菜根,倒挂在水果店头,尊为“胶菜”;福建野生着的芦菩,一到北京就请进温室,且美其名曰:“龙舌兰”。我到仙台也颇受了这样的优待,不但学校不收学费,几个职员还为我的食宿操心。我先是住在监狱旁边一个客店里的。初冬已经颇冷,蚊子却还多,后来用被盖了全身,用衣服包了头脸,只留两个鼻孔出气。在这呼吸不息的地方,蚊子竟无从插嘴。居然睡安稳了。饮食也不坏,但一位先生却以为这客店也包办囚人的饮食,我住在那里不相宜,几次三番,几次三番地说。我虽然觉得客店兼办囚人的饭食和我不相干,然而好意难却,也只得别寻相宜的住处了。于是搬到别一家,离监狱也很远,可惜每天总要喝难以下咽的芋梗汤。 初到仙台“大概是物以希为贵罢。”——与句末语气的“罢”合用,以诙谐的口

气猜测在仙台受“优待”的原因,带有弱国

子民的辛酸。似有此事,

但不完全肯定环境艰苦,悠然处之与“留学生”对比“居然睡着了” :乐观 幽默出乎意料 ⒈“我到东京也颇受了这样的优待”话中“优待”包含了哪些内容? 不但学校不收学费,几个职员还为我的食宿操心。 ⒉依你看,作者在仙台受优待真实的原因是什么? 其实原因是日本人民对中国留学生的友好情谊。 ⒊文中“喂蚊子”“喝难以下咽的宇梗汤”,是否讽刺“优待”,为什么? 不是讽刺,这只是反映“优待”的美中不足,因为优待是实实在在的,不存在否定,而生活的缺憾是难以避免的,即使是受优待的时候。 ⒌选文中“初冬已经……居然睡安稳了。” 表现了什么? 笑着面对生活窘境,敢于自嘲,敢于调侃自己,是一种心理健康的表现。在仙台的两件很重要的事件成绩风波电影事件——个人与祖国的尊严受到侵犯——思想受极大震动,民族自尊心

受到严重挫伤

强烈的爱国感情 怎样理解“中国是弱国;所以中国人当然是低能儿。”这句话的含义。 ⑴这不是反语,只是一种愤激之辞。

⑵这个推理,省略了一个中间环节——弱国的人是低能儿(小前提)正是这个环节判断失误,正是这种浅薄,偏狭的认识,才导致了结论的荒唐。

⑶这句话主要是为了表达作者遭受诬陷和人格侮辱时极大的愤怒。 中国是弱国,所以中国人 是低能儿当然是低能儿,分数在六十分上,便不是自己的成绩了。用反语

表讽刺 “当然弱国的人就应该是低能儿”,这是多么谎谬的推理,作者运用反语表示强烈的愤慨之情。 “偏有中国人夹在里面”“在讲堂里的还有一个我。”这句话中包含了哪几类中国人? ⑴做毫无意义的示众材料的人。

⑵麻木的,同样毫无意义甚至喝采的看客。

⑶被刺痛了的人(我)。 “这一声却特别听得刺耳。”是因为什么? 这欢呼声深深地伤害了作者的民族自尊心。 作者两次写到无聊的看客,写看客的喝采,这又表现了什么? 当时一般中国人心理上的麻木和思想上的觉悟。 他们也何尝不酒醉似的喝采。与“不”连用,以反

诘的语气加强肯定——说明他们无一例外的幸灾乐祸,麻木

不仁,强烈的表达了作者对反动派长期统

治下的人们精神麻木的痛心疾首。“在那时那地,我的意见却变化了。” ⑴“那”是相对于“这”而言,作者在一个什么样的时空位置上说“那时那地”?这个词语表明了文章什么特点? ⑵“我的意见却变化了。”那么,原来“我的意见’”是什么,变化了以后又如何?变化的原因是什么? “在那时那地,我的意见却变化了。” ⑴“那”是相对于“这”而言,作者在一个什么样的时空位置上说“那时那地”?这个词语表明了文章什么特点? 作者是在离开日本回国之后,也就是在写作本文之时说:“那时那地”的,这表明这是回忆性作品。 ⑵“我的意见却变化了。”那么,原来“我的意见’”是什么,变化了以后又如何?变化的原因是什么? “原来我的意见”是学医,医治同胞的疾病,“变化了以后”是想从事文艺运动,医治同胞的麻木和愚昧。变化的原因是鲁迅深刻的认识到,精神上的麻木比身体上的虚弱更加可怕 ,只有唤醒那些正在沉睡麻木的民众,中国才会有希望。 “在那时那地,我的意见却变化了。” 我的梦很美满,预备卒业回来,救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,一面又促进了国人对于维新的信仰。 从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客。 我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。——《呐喊》自序离开仙台,怀念先生直抒怀念之情——热情赞颂高度评价怀念付诸行动——藏讲义挂照片写文章怀念之情化为斗

争的勇气和力量爱国不忘先生教诲未寄信及照片---无聊---愧疚 怎样理解第36段“因为状况也无聊,说起来也无非使他失望,便连信也怕敢写了”这些话? 作者对中国辛亥革命后仍然黑暗混乱的局面感到失望和不满,而又不愿将这种情绪带给教师,对良师的期望无以告慰,表现无限遗憾的内疚之情。 作者为什么说藤野是“最使我感激,给我鼓励的”老师之一? 因为藤野先生品格高尚,尤其是他毫无民族偏见。一个“最”字,真挚地表达了作者对藤野先生的崇敬、感激和怀念之情。 怎样理解文章的最后一句话? “良心发现”指作者热爱祖国,勇于革新的思想受到触动;

“增加勇气”指作者长期遭受敌对势力迫害,在藤野先生精神的鼓舞下,增加了斗争的勇气。

“正人君子”是反语,指敌对势力。感情线索:鲁迅先生强烈的爱国主义感情。语文活动:猜猜我是谁学习本文“写人抓特征”,几笔勾勒出藤野先生出藤野先生外貌的白描手法,写出自己的外貌或典型性格特征。教师收齐后打乱,再分发给同学,大家根据所写的特征推断这是哪位同学。请几位同学交流,然后研究为什么猜(不)中

的原因,明确写人必须抓住特征。

鲁迅第一课时鲁迅,原名 ,字 ,浙江绍兴人;

评价:中国 ;

小说集: ;

第一篇白话小说—— ;

不朽的中篇小说杰作—— ;

散文诗集: ;

散文集: ;

杂文集:《热风》、《华盖集》、《坟》等周树人豫才文学家、思想家、革命家《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》《狂人日记》《阿Q正传》《野草》《朝花夕拾》关于作者鲁迅名言 什么是路?就是从没有路的地方践踏出来的,从只有荆棘的地方开辟出来的 。横眉冷对千夫指?,俯首甘为孺子牛 真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。 时间,就象海棉里的水,只要愿挤,总还是有的。 生命是以时间为单位的,浪费别人的时间等于谋财害命,浪费自己的时间,等于慢性自杀。 寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。 《朝花夕拾》——部散文集,共搜集了10篇文章,大部分作品是作者回忆自己童年、少年时代生活的。其时鲁迅已经40多岁了。这部散文集题名为《朝花夕拾》,意思是:早上的花到晚上才拾取,晚年了,回忆起少年时代的事。从百草园到三味书屋阿长与《三海经》藤野先生读过?今天读写人物叶圣陶先生二三事 邓稼先说和做——记闻一多先生言行片段回忆鲁迅先生老王怎样写一个人? 通过典型事例的叙述和对人物外貌、语言、动作、心理活动的描写来反映人物的思想、精神、品质、作风等特点。 文章写了有关藤野先生的哪些事情?表现了他的什么品质?添改讲义——认真负责.治学严谨修正血管图——尊重科学.严格要求关心实习——热情诚恳了解裹脚——求实精神正直热忱治学严谨初次相见——生活简朴.学者形象惜别——真诚关心、理解没有民族偏见还有两件事电影事件成绩风波与藤野先生对我的关心、信任形成对比突出藤野先生的没有民族偏见恰是我弃医从文,提前离开藤野先生的根本原因为下文惜别做埋伏是否与藤野先生无关?离开仙台之后抒发怀念之情——热情赞颂高度评价怀念付诸行动——藏讲义挂照片写文章怀念之情化为斗

争的勇气和力量不忘先生教诲未寄信及照片---无聊---愧疚 文章通这些事情表现了藤野先生对学生认真负责、严格要求,热忱关心,没有民族偏见,表现了他严谨治学,实事求是的科学精神。

那么,在叙述藤野先生的这些事情时,作者有没有表达出某种思想感情?这是一种什么样的感情? 文章在叙述这些事情的字里行间,洋溢着对藤野先生的怀念、崇敬和感激之情,“热心的希望”、“不倦的教诲”

“小而言之”、“大而言之”

“伟大” 作者还在文章中更是直接表达出了对藤野先生的高度评价,请找出这段话,大声读出来。 鲁迅先生为什么会藤野先生这么一个日本教员怀着如此深厚的感情?这里面最最关键的因素是什么? 最难能可贵之处在于,藤野先生给予极大的关心、鼓励和真诚帮助的人——鲁迅,是一个来自中国这么一个弱国的子民。没有狭隘的民族偏见,以公正之心对待来自弱国的留学生,在当时是很难做到的。文章是怎样将这些事件有机连接起来的?按时间顺序以“我”和藤野先生的相处为线索在每一件事的结尾或开头注意衔接过渡 选一件写藤野先生的事认真研读,看看在怎样写好一件事,把人物的性格特点、精神品格表现出来上有什么发现或收获。品读直接描写 + 间接描写生动的描写:外貌(衣着、神情)

行为动作(用好动词)

语言(符合人物身份)

……字里行间洋溢感情有详有略 准确的把握住人物最主要的性格特征,用最精练、最节省而又传神的文字粗线条地勾勒。

不加渲染,而是用最传神之笔加以点化。

不求细致,不做精雕细刻,只求传神。

不尚华丽,只求朴实。 白描手法—— 其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼睛,挟着一叠大大小小的书。 寥寥几笔,生动活画出一位治学严谨的学者形象 这藤野先生,据说穿衣服太模糊了,有时竟会忘记带领结;……他们的话大概是真的,我就亲见他有一次上讲堂没有带领结。这个描写,写出了藤野先生生活俭朴、不拘小节的性格特点。 也有解散辫子,盘得平的,除了帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。 这里作者抓住“清国留学生”盘辫子这个细节,很能反映他们的精神特征。在清末,不少志士仁人剪辫子,表示与清王朝决裂,而这些留洋学生既要学时髦,又要表示忠于腐朽的清王朝,只好盘起辫子。作者用夸张的手法,挪揄的口吻,对他们进行似褒实贬的讽刺,揭示了这些留学生庸俗腐朽的思想本质,也浸透着作者对他们的厌恶之情。 练笔:

写你的某个老师的一件事,表现其性格特点。第二课时文体--散文一、概念: 散文是同小说、诗歌、戏剧并列的一种文学体裁,通过对现实社会中某些片断的生活事件描述,表达作者的观点、感情,并揭示社会意义。它要求写真人真事,并在此基础上作适当的艺术加工。二、散文的特点形散而神不散形散:是指取材广泛自由,不受时间和空间的限制神不散:是指中心必须明确,无论散文内容多么广泛,

表现手法如何灵活,都必须为中心服务。三、散文的分类:分为:叙事散文和抒情散文 本文的标题是“藤野先生”,以与藤野先生的交往为线索,深情的回忆了藤野先生的一些往事。课时我们分明看到,文章还用了很多笔墨写了一些与藤野先生关系并不是很大的事情。请先梳理这些内容。在东京的见闻去仙台途中的感受匿名信事件电影事件在仙台初到仙台的待遇 本是一篇会回忆人物的文章,怎么还不惜笔墨写了这些与所写人物关系并不是很大的事情呢?这其中有寄托着作者什么样的思想感情呢?作者到仙台前之前,在东京找出作者在东京的所见所闻?

找出作者流露所感的句子?

找出这一段的修辞的句子?

表达了作者怎样的思想情感? 在东京的见闻清国留学生成群结队区赏樱花,他们的头发……

留学生夜晚在会馆咚咚地学跳舞思想腐朽,不学无术,丑态百出文中还有一种情况,借助于副词,增

强表达思想感情的作用。试举例。“东京也无非是这样。”——表达了作者对清国留学生在东京

造成恶浊气氛的强烈厌恶。“只不过”的意思实在 是 标致 极了。“实在”表“的确”

“标致”表反语用“实在”加强“标致”增强了这一反语的讽刺

力量,这就更强烈的表达作者对清国留学生

的鄙视和反感。 “油光可鉴”一词中“鉴”的本义是什么?词性发生了什么变化?在这里是什么意思? 鉴,本义是镜子,词性由名词转化为动词在这里是光照或反射出去光亮的意思。 作者用怎样的笔法写在东京见到什么?听到什么?流露了怎样的感情? 作者抓特征运用比喻、反语等修辞写在东京看到了中国留学生“成群结队”地赏樱花,听到了中国留学生吵闹“响得震天”,“污浊”,“油光可鉴”,表露了作者对东京的失望之情,为下文离开东京“到别的地方去看看”埋下伏笔。 以下几句运用的修辞方法。

⑴上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云。

⑵头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。

⑶实在标致极了。 反语 比喻夸张、比喻 “形成一座富士山。” 比喻的本体是什么?喻体是什么?这句话抓住了部分中国留学生外部特征是什么?揭示了他们什么心理和政治倾向? 本体是盘着辫子,把学生制帽高高顶起,喻体是形成一座富士山,抓住特征是:头上盘着辫子,揭示心理是“既不想剪除辫子又怕外国人嘲笑”,揭示这些人的政治倾向是:效忠满清王朝。 清国留学生在东京所见所闻——盘长发、学跳舞修辞:比喻、反语、夸张所 感厌恶之极,不屑与之为伍不学无术 思想腐朽 丑态百出爱国写去 仙 台去仙台日暮里:水户:触发忧国之情反清志士客死之地爱国 大概是物以稀为贵罢。北京的白菜运往浙江,便用红头绳系住菜根,倒挂在水果店头,尊为“胶菜”;福建野生着的芦菩,一到北京就请进温室,且美其名曰:“龙舌兰”。我到仙台也颇受了这样的优待,不但学校不收学费,几个职员还为我的食宿操心。我先是住在监狱旁边一个客店里的。初冬已经颇冷,蚊子却还多,后来用被盖了全身,用衣服包了头脸,只留两个鼻孔出气。在这呼吸不息的地方,蚊子竟无从插嘴。居然睡安稳了。饮食也不坏,但一位先生却以为这客店也包办囚人的饮食,我住在那里不相宜,几次三番,几次三番地说。我虽然觉得客店兼办囚人的饭食和我不相干,然而好意难却,也只得别寻相宜的住处了。于是搬到别一家,离监狱也很远,可惜每天总要喝难以下咽的芋梗汤。 初到仙台“大概是物以希为贵罢。”——与句末语气的“罢”合用,以诙谐的口

气猜测在仙台受“优待”的原因,带有弱国

子民的辛酸。似有此事,

但不完全肯定环境艰苦,悠然处之与“留学生”对比“居然睡着了” :乐观 幽默出乎意料 ⒈“我到东京也颇受了这样的优待”话中“优待”包含了哪些内容? 不但学校不收学费,几个职员还为我的食宿操心。 ⒉依你看,作者在仙台受优待真实的原因是什么? 其实原因是日本人民对中国留学生的友好情谊。 ⒊文中“喂蚊子”“喝难以下咽的宇梗汤”,是否讽刺“优待”,为什么? 不是讽刺,这只是反映“优待”的美中不足,因为优待是实实在在的,不存在否定,而生活的缺憾是难以避免的,即使是受优待的时候。 ⒌选文中“初冬已经……居然睡安稳了。” 表现了什么? 笑着面对生活窘境,敢于自嘲,敢于调侃自己,是一种心理健康的表现。在仙台的两件很重要的事件成绩风波电影事件——个人与祖国的尊严受到侵犯——思想受极大震动,民族自尊心

受到严重挫伤

强烈的爱国感情 怎样理解“中国是弱国;所以中国人当然是低能儿。”这句话的含义。 ⑴这不是反语,只是一种愤激之辞。

⑵这个推理,省略了一个中间环节——弱国的人是低能儿(小前提)正是这个环节判断失误,正是这种浅薄,偏狭的认识,才导致了结论的荒唐。

⑶这句话主要是为了表达作者遭受诬陷和人格侮辱时极大的愤怒。 中国是弱国,所以中国人 是低能儿当然是低能儿,分数在六十分上,便不是自己的成绩了。用反语

表讽刺 “当然弱国的人就应该是低能儿”,这是多么谎谬的推理,作者运用反语表示强烈的愤慨之情。 “偏有中国人夹在里面”“在讲堂里的还有一个我。”这句话中包含了哪几类中国人? ⑴做毫无意义的示众材料的人。

⑵麻木的,同样毫无意义甚至喝采的看客。

⑶被刺痛了的人(我)。 “这一声却特别听得刺耳。”是因为什么? 这欢呼声深深地伤害了作者的民族自尊心。 作者两次写到无聊的看客,写看客的喝采,这又表现了什么? 当时一般中国人心理上的麻木和思想上的觉悟。 他们也何尝不酒醉似的喝采。与“不”连用,以反

诘的语气加强肯定——说明他们无一例外的幸灾乐祸,麻木

不仁,强烈的表达了作者对反动派长期统

治下的人们精神麻木的痛心疾首。“在那时那地,我的意见却变化了。” ⑴“那”是相对于“这”而言,作者在一个什么样的时空位置上说“那时那地”?这个词语表明了文章什么特点? ⑵“我的意见却变化了。”那么,原来“我的意见’”是什么,变化了以后又如何?变化的原因是什么? “在那时那地,我的意见却变化了。” ⑴“那”是相对于“这”而言,作者在一个什么样的时空位置上说“那时那地”?这个词语表明了文章什么特点? 作者是在离开日本回国之后,也就是在写作本文之时说:“那时那地”的,这表明这是回忆性作品。 ⑵“我的意见却变化了。”那么,原来“我的意见’”是什么,变化了以后又如何?变化的原因是什么? “原来我的意见”是学医,医治同胞的疾病,“变化了以后”是想从事文艺运动,医治同胞的麻木和愚昧。变化的原因是鲁迅深刻的认识到,精神上的麻木比身体上的虚弱更加可怕 ,只有唤醒那些正在沉睡麻木的民众,中国才会有希望。 “在那时那地,我的意见却变化了。” 我的梦很美满,预备卒业回来,救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,一面又促进了国人对于维新的信仰。 从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客。 我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。——《呐喊》自序离开仙台,怀念先生直抒怀念之情——热情赞颂高度评价怀念付诸行动——藏讲义挂照片写文章怀念之情化为斗

争的勇气和力量爱国不忘先生教诲未寄信及照片---无聊---愧疚 怎样理解第36段“因为状况也无聊,说起来也无非使他失望,便连信也怕敢写了”这些话? 作者对中国辛亥革命后仍然黑暗混乱的局面感到失望和不满,而又不愿将这种情绪带给教师,对良师的期望无以告慰,表现无限遗憾的内疚之情。 作者为什么说藤野是“最使我感激,给我鼓励的”老师之一? 因为藤野先生品格高尚,尤其是他毫无民族偏见。一个“最”字,真挚地表达了作者对藤野先生的崇敬、感激和怀念之情。 怎样理解文章的最后一句话? “良心发现”指作者热爱祖国,勇于革新的思想受到触动;

“增加勇气”指作者长期遭受敌对势力迫害,在藤野先生精神的鼓舞下,增加了斗争的勇气。

“正人君子”是反语,指敌对势力。感情线索:鲁迅先生强烈的爱国主义感情。语文活动:猜猜我是谁学习本文“写人抓特征”,几笔勾勒出藤野先生出藤野先生外貌的白描手法,写出自己的外貌或典型性格特征。教师收齐后打乱,再分发给同学,大家根据所写的特征推断这是哪位同学。请几位同学交流,然后研究为什么猜(不)中

的原因,明确写人必须抓住特征。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读