济南版生物八下第三节能量流动和物质循环第二课时教案

文档属性

| 名称 | 济南版生物八下第三节能量流动和物质循环第二课时教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2017-11-07 21:35:12 | ||

图片预览

文档简介

课题:

第三节能量流动和物质循环第二课时

课型:新授课

教学目标:

知识目标

1.以碳循环为例,说明物质循环的过程、概念和特点。(重点、难点)

2.比较能量流动和物质循环的区别和联系。(难点)

3.了解碳循环平衡失调与温室效应的关系,了解水循环和氮循环。

过程与方法

通过了解生态系统的能量流动和物质循环,渗透生态系统是一个整体的观点。

情感、态度与价值观

关注因物质循环失调而引发的环境问题,增强学生的环保意识。

教学方法与学法指导

本节课我采用了“自主探究

合作竞学”的课堂教学模式。物质循环是重点也是难点,即抽象又陌生。教学中先用学生已有的光合和呼吸作用知识入手分析关于碳的存在形式,运用旧知构建新知,然后充分利用碳循环示意图及多媒体课件,引导学生认真观察、深入思考并讨论:碳进入生产者的途径、在生物体之间的传递途径、进入大气的途径;碳在无机环境和生物体的循环形式及碳在生物体之间的传递形式。问题设计力求由浅入深,环环相扣,条理清晰。进而总结出物质循环的概念。

利用表格总结出能量流动和物质循环的区别与联系,清晰明了,加深学生对生态系统功能的理解。整个过程采用问题引领、分析讨论的方法,让学生自己逐步构建知识体系,教师适时评价、补充、点拨,学生不知不觉学会了知识,提高了能力。

教学准备

教师准备:制作《物质循环》的课件

学生准备:学生复习七年级上册光合作用、呼吸作用的公式;微生物在生物圈中的作用;查找有关全球性温室效应的资料

教学过程:

教学环节及时间安排

教师活动

学生活动

设计意图

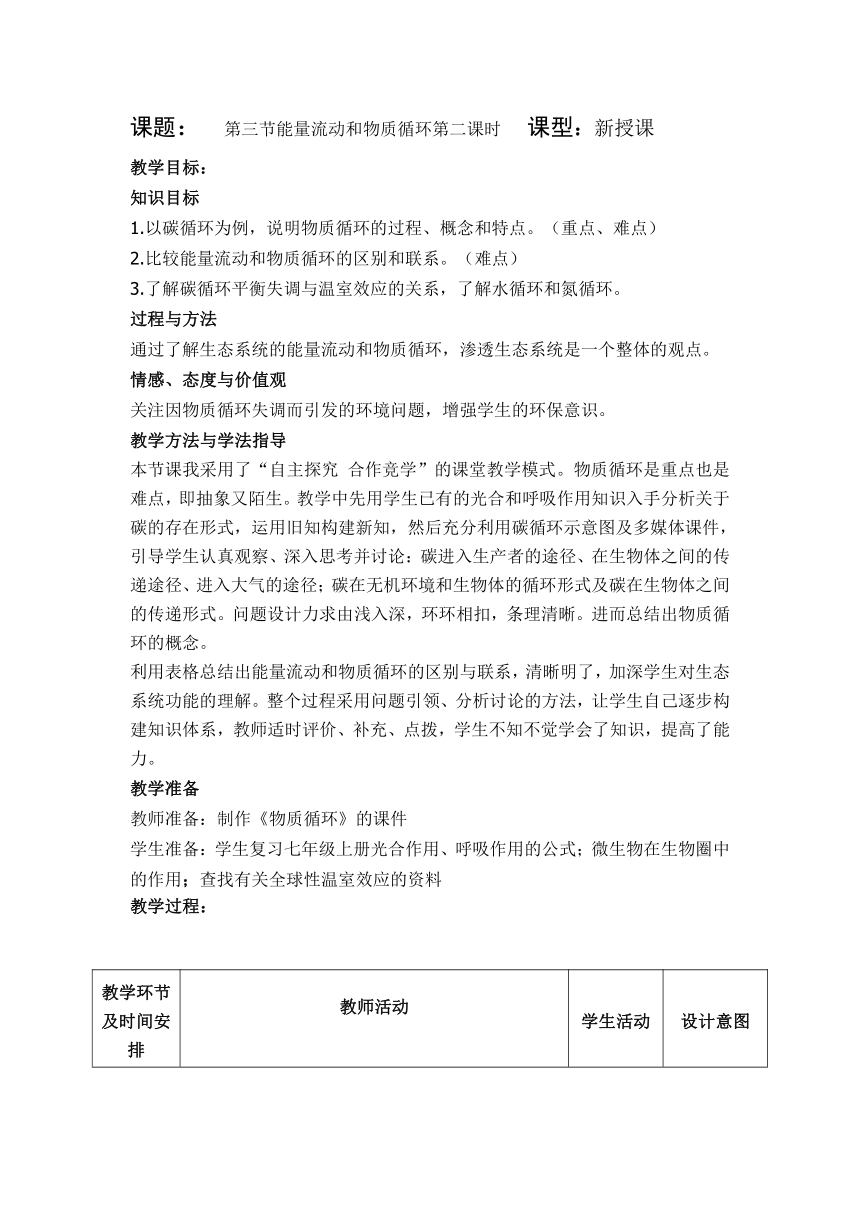

复习提问3分钟

【温故知新】:看图回答1.生态系统中能量的源头是什么?生态系统中能量流动的起点是什么?2.能量流动的途径是什么?能量的传递形式是什么?3.能量流动的特点是什么?

学生读图回忆,为后面能量流动和物质循环的比较做好铺垫

能量流动及其抽象,借助形象的彩图回顾,加强对知识的识记和落实,复习效果更好。

创设情景直接导入2分钟

展示图片:“落红不是无情物,化作春泥更护花”。你能从生物学角度分析从落叶到春泥再到护花的过程吗?这体现了生态系统有什么功能 过渡:能量流动和物质循环是生态系统的两个重要功能。今天我们就以碳循环为例学习生态系统的物质循环。(板书)第三节

能量流动和物质循环第二课时

学生回答:花儿中的有机物被腐生细菌和真菌分解成二氧化碳、水、无机盐等,这些无机物又被植物吸收利用。物质循环

用学生熟悉的诗句创设情景,自然引入物质循环。

自主探究层层推进6分钟组织交流合作竞学18分钟

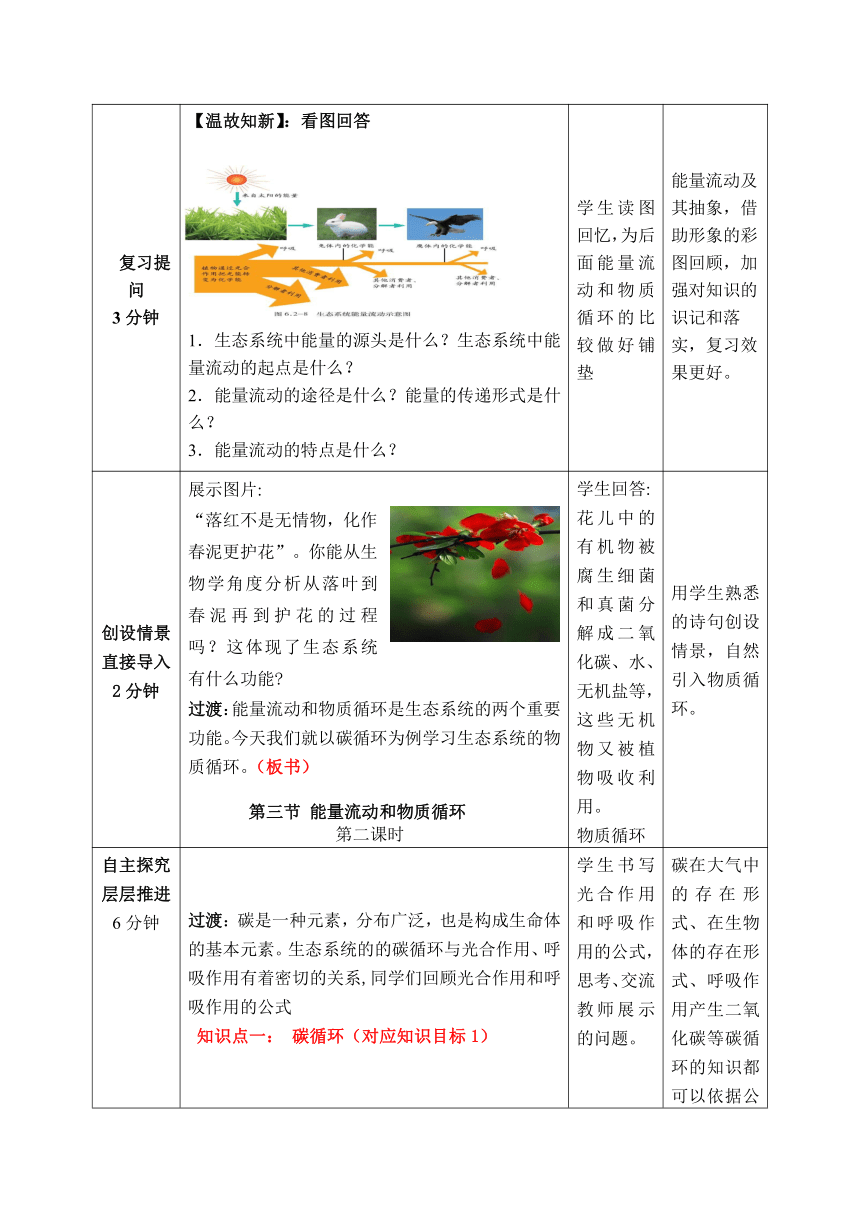

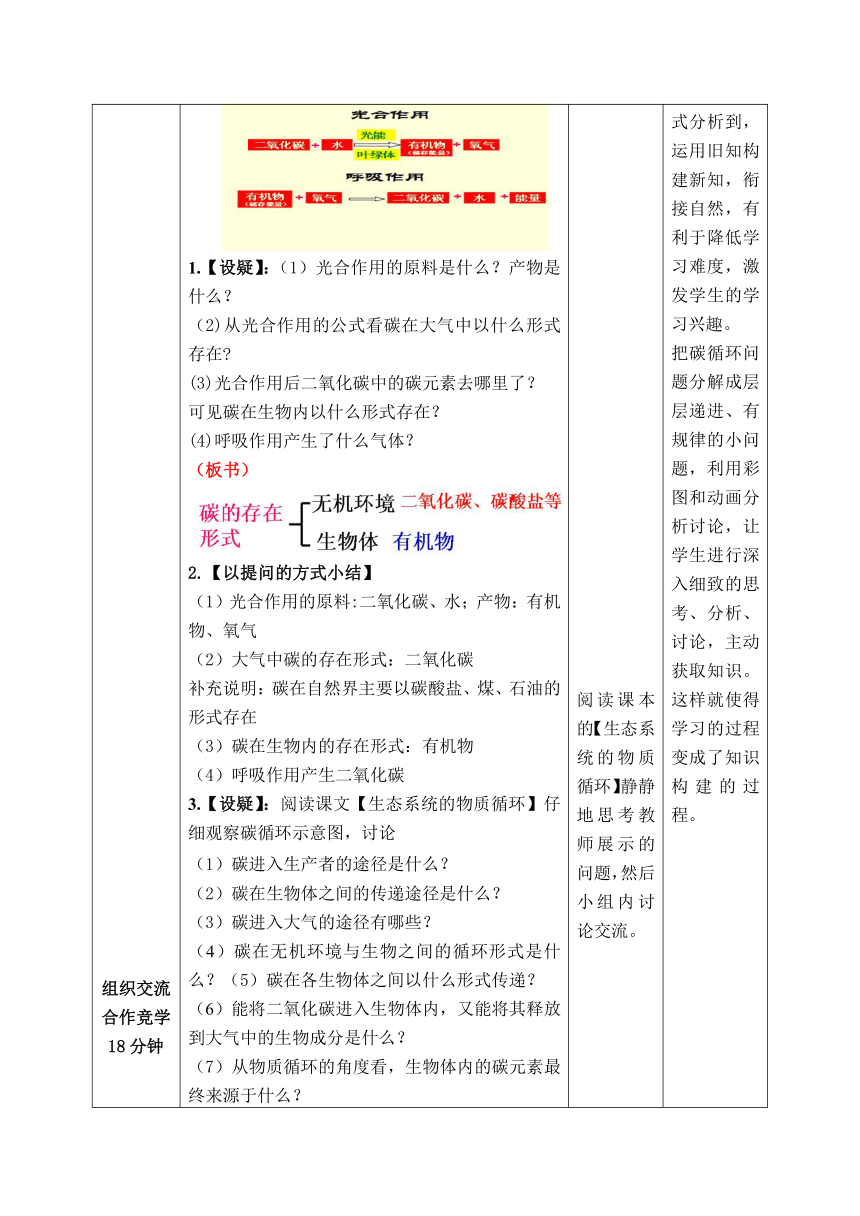

过渡:碳是一种元素,分布广泛,也是构成生命体的基本元素。生态系统的的碳循环与光合作用、呼吸作用有着密切的关系,同学们回顾光合作用和呼吸作用的公式

知识点一:

碳循环(对应知识目标1)1.【设疑】:(1)光合作用的原料是什么?产物是什么?(2)从光合作用的公式看碳在大气中以什么形式存在

(3)光合作用后二氧化碳中的碳元素去哪里了?可见碳在生物内以什么形式存在?(4)呼吸作用产生了什么气体?(板书)2.【以提问的方式小结】(1)光合作用的原料:二氧化碳、水;产物:有机物、氧气(2)大气中碳的存在形式:二氧化碳

补充说明:碳在自然界主要以碳酸盐、煤、石油的形式存在(3)碳在生物内的存在形式:有机物(4)呼吸作用产生二氧化碳3.【设疑】:阅读课文【生态系统的物质循环】仔细观察碳循环示意图,讨论(1)碳进入生产者的途径是什么?(2)碳在生物体之间的传递途径是什么?(3)碳进入大气的途径有哪些?(4)碳在无机环境与生物之间的循环形式是什么?(5)碳在各生物体之间以什么形式传递?

(6)能将二氧化碳进入生物体内,又能将其释放到大气中的生物成分是什么?(7)从物质循环的角度看,生物体内的碳元素最终来源于什么?4.【精讲点拨】展示碳循环示意图绿色植物通过光合作用将大气中的二氧化碳等无机物转变成有机物储存在植物体内,动物通过直接或间接的以植物为食,使含碳的有机物进入动物体内;动植物通过呼吸作用将体内的有机物分解成二氧化碳释放到无机环境中;动植物死亡后被细菌、真菌等分解,碳又以二氧化碳的形式进入无机环境。古代的有些动植物沉积在地下经过地质演化形成化石燃料,人们将其开发利用又将二氧化碳释放到大气中。展示碳循环动画5.【小结】(1)碳进入生产者的途径:绿色植物的光合作用(2)碳在生物体之间的传递途径:食物链和食物网(3)碳进入大气的途径有:生产者、消费者、分解者的呼吸作用;化石燃料的燃烧(板书)(4)

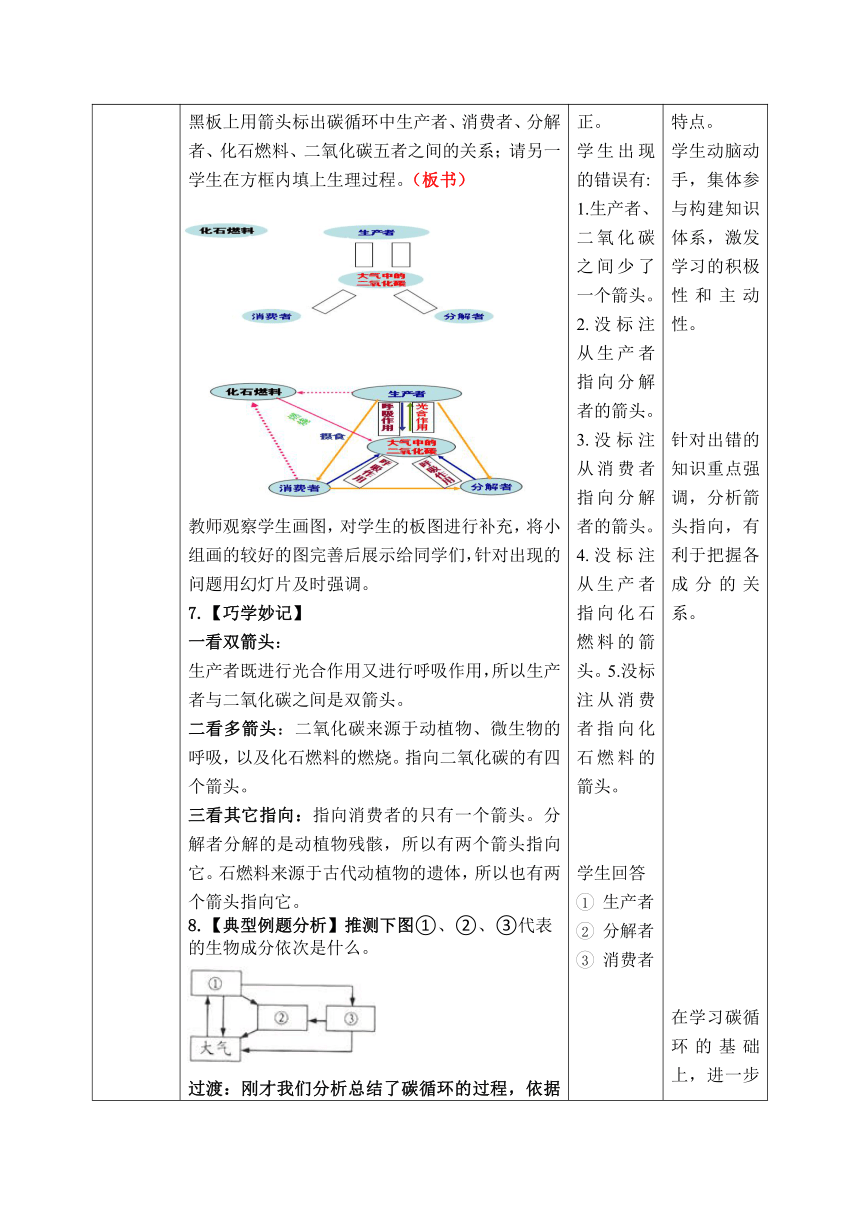

碳在无机环境与生物之间的循环形式即碳参与物质循环的主要形式:二氧化碳(5)碳在生物体之间的传递形式:有机物(6)能将二氧化碳进入生物体内,又能将其释放到大气中的生物成分:生产者(7)从物质循环的角度看,生物体内的碳元素最终来源于:二氧化碳(板书)6.【活动】(板书):请一学生代表用彩色粉笔在黑板上用箭头标出碳循环中生产者、消费者、分解者、化石燃料、二氧化碳五者之间的关系;请另一学生在方框内填上生理过程。(板书)教师观察学生画图,对学生的板图进行补充,将小组画的较好的图完善后展示给同学们,针对出现的问题用幻灯片及时强调。7.【巧学妙记】一看双箭头:生产者既进行光合作用又进行呼吸作用,所以生产者与二氧化碳之间是双箭头。二看多箭头:二氧化碳来源于动植物、微生物的呼吸,以及化石燃料的燃烧。指向二氧化碳的有四个箭头。三看其它指向:指向消费者的只有一个箭头。分解者分解的是动植物残骸,所以有两个箭头指向它。石燃料来源于古代动植物的遗体,所以也有两个箭头指向它。8.【典型例题分析】推测下图①、②、③代表的生物成分依次是什么。过渡:刚才我们分析总结了碳循环的过程,依据过程哪位同学总结一下物质循环的概念?知识点二:

物质循环的概念(对应知识目标1)9.【引导学生归纳总结】(板书):物质循环的概念:组成生物体的化学元素(如碳元素)从无机环境开始,经生产者、消费者、分解者又回到无机环境,就完成了一个循环过程,这就是物质循环。(板书)

学生书写光合作用和呼吸作用的公式,思考、交流教师展示的问题。阅读课本的【生态系统的物质循环】静静地思考教师展示的问题,然后小组内讨论交流。学生与教师一起总结。其他学生在草纸上填写,在教师的点拨下补充订正。学生出现的错误有:1.生产者、二氧化碳之间少了一个箭头。2.没标注从生产者指向分解者的箭头。3.没标注从消费者指向分解者的箭头。4.没标注从生产者指向化石燃料的箭头。5.没标注从消费者指向化石燃料的箭头。学生回答生产者分解者消费者学生自主思考,总结并回答。

碳在大气中的存在形式、在生物体的存在形式、呼吸作用产生二氧化碳等碳循环的知识都可以依据公式分析到,运用旧知构建新知,衔接自然,有利于降低学习难度,激发学生的学习兴趣。把碳循环问题分解成层层递进、有规律的小问题,利用彩图和动画分析讨论,让学生进行深入细致的思考、分析、讨论,主动获取知识。这样就使得学习的过程变成了知识构建的过程。设计[活动]的目的是深入探讨物质循环的过程、概念和特点。学生动脑动手,集体参与构建知识体系,激发学习的积极性和主动性。针对出错的知识重点强调,分析箭头指向,有利于把握各成分的关系。在学习碳循环的基础上,进一步总结物质循环的概念,抽象的概念变得直观化。

迁移应用(6分钟)

过渡:物质是循环的,可以重复利用,人类是不是可以无节制的开发利用煤、石油等资源了。10.【拓展提升】(对应知识目标3)温室效应:在过去的100年中,由于煤和石油等化石燃料无节制的开发利用,导致二氧化碳增多。大气的温室效应也随之增强,已引一系列严重问题。如何减缓温室效应?

过渡:减少煤、石油等的燃烧又可降低PM2.5的浓度,减少雾霾的产生,一举两得。展示:教学楼上看到的雾霾笼罩着的滕州。过渡:碳循环是自然界中重要的物质循环,除此之外,你在七年级上册绿色植物、微生物在生物圈中的作用还了解到什么循环?

知识点三:

水循环和氮循环(对应知识目标3)简介:水循环视频和氮循环知识点四:

物质循环的特点(对应知识目标1)【进一步探究】1.南极地区从未施用过DDT,但我国南极考察队却从企鹅体内测到一定浓度的DDT,这种现象说明了什么问题?2.地球上维持生态系统所需的大量物质,例如氧、水、碳和许多物质,亿万年来却没有被生命活动所耗尽,说明了物质循环具有什么特点?

学生回答:减少煤、石油等化石燃料的燃烧,采用新能源;大面积植树造林,爱护花草,绿色出行等学生回答:水循环和氮循环物质循环具有全球性。学生讨论、思考回答:周而复始。

引入温室效应,让学生关注社会焦点问题,追求生活与生物科学的统一,学以致用。认识水、氮循环的大致过程加深对物质循环的认识。引发学生深入思考,激活学生的思维,更好的理解物质循环的特点,同时培养学生运用所学知识解决问题的能力。

知识整合3分钟

过渡:我们以碳循环为例更深刻的理解了物质循环,能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,二者有什么区别和联系呢?知识点五:能量流动和物质循环的区别和联系(对应知识目标2)

展示能量流动(虚线)和物质循环(实线)的过程,引导学生依据表格总结,与学生一起通过幻灯片以提问的方式呈现,教师适时补充

学生思考讨论总结:能量流动和物质循环的区别与联系

能量流动和物质循环的区别与联系是本节知识的升华,又是难点,教师引导学生通过图表分析归纳,对知识进行整合,重点难点一目了然。进一步培养学生的探究、分析能力。

课堂达标检测题及课下作业7分钟

课堂达标检测A类(对应知识目标1)1.

生态系统的物质循环的特点是

。2.

生态系统中的物质循环是指组成生物体的化学元素从

开始,经

、

、

、

又回到无机环境的过程。B类(对应知识目标1)3.从物质循环的观点看,人体内碳元素的最终来源是

。C类4.右图为生态系统的碳循环示意图,“甲—戊”表示生物成分,“A—D”表示生理或化学反应过程,“→”表示碳的流动方向。请据图分析作答:

(1)(对应知识目标1)

(填图中文字)能将大气中的二氧化碳通过

(填生理过程)转化为有机物,又能将其释放到大气中。(2)(对应知识目标1)碳参与物质循环的主要形式是

,生物体内的碳返回无机环境的途径有

(填字母)。(3)(对应知识目标2)写出该生态系统中的食物链:

,若丁增重1

kg,则最少消耗甲

kg。(4)(对应知识目标3)自工业革命以来,人类向大气中排放的二氧化碳量逐年增加,大气的温室效应也随之增强,已引发全球气候变暖等一系列严重问题。据图分析,降低大气中二氧化碳含量的措施有:①

。②

。同位间互批课堂达标检测,切换投影,展示优秀的导学案统计小组得分

评出优胜组小结:同学们这节课表现的非常出色,尤其是举手次数较多的5、6组。老师为你们感到骄傲。鼓励一下(鼓掌)。大家来反思一下:本节课你还有哪些疑惑?课下作业:完成本节助学的当堂达标

学生独立自主完成,课堂检测要及时互纠。1.周而复始2.化学元素生产者消费者分解者3.二氧化碳4.(1)甲

光合作用

(2)二氧化碳

A、B、D(3)甲→乙→丙→丁

125(4)①大力植树造林

②减少化石燃料的燃烧

学生自主回顾本节所学所得。

通过练习加强学生对所学知识的理解,同时培养学生的答题速度和准确度,将学习延伸到课下。针对不同层次的学生提出明确的完成目标。

板书设计

教学反思

物质循环问题非常抽象,为降低学习难度。

1.在设疑上做到把大问题分解成许多有层次的小问题,由浅入深,环环相扣。一问碳在无机环境和生物体的存在形式;二问碳进入生产者的途径、在生物群落的传递途径、进入大气的途径;三问碳在无机环境和生物体的循环形式及碳在生物群落的传递形式,条理清晰。

2.能从光合、呼吸作用分析得到的问题答案,力求用旧知构建新知,符合学生的认知规律。

3.充分利用碳循环流程图,将抽象的问题变为直观易懂。

4.在分析碳循环各成分的关系时,学生现在黑板上或草纸上用箭头自己构建知识体系,教师再引导学生补充完善,巧学妙记,最大限度的调动学生的积极主动性,激发学生的探究热情。

5.运用表格比较能量流动、物质循环的关系,一目了然,有利于突破难点。

6.设置分组讨论目的是培养学生的参与意识和合作精神。

整个教学过程及时点拨及时鼓励,努力提高学生探究新知的信心。

总之运用多种方法活跃学生的思维,变复杂、抽象的物质循环为简单、直观,学起来轻松愉快,潜移默化中提升分析能力。

第三节能量流动和物质循环(2)导学案

教学目标:

知识目标

1.以碳循环为例,说明物质循环的过程、概念和特点。(重点、难点)

2.比较能量流动和物质循环的区别和联系。(难点)

3.了解碳循环平衡失调与温室效应的关系,了解水循环和氮循环。

过程与方法

通过了解生态系统的能量流动和物质循环,渗透生态系统是一个整体的观点。

情感、态度与价值观

关注因物质循环失调而引发的环境问题,增强学生的环保意识

自主探究

1.写出光合作用的公式

2.写出呼吸作用的公式

。

思考交流:

(1)光合作用的原料是什么?产物是什么?

(2)从光合作用的公式看大气中的碳以什么形式存在

(3)光合作用后二氧化碳中的碳元素去哪里了?

可见碳在生物内以什么形式存在?

(4)呼吸作用产生了什么气体?

阅读课文【生态系统的物质循环】仔细观察碳循环示意图,讨论

(1)碳进入生产者的途径是什么?

(2)碳在生物体之间的传递途径是什么?

(3)碳进入大气的途径有哪些?

(4)碳在无机环境与生物之间的循环形式是什么?(5)碳在各生物体之间以什么形式传递?

(6)能将二氧化碳进入生物体内,又能将其释放到大气中的生物成分是什么?

(7)从物质循环的角度看,生物体内碳元素最终来源于什么?

合作竞学

用箭头标出碳循环中生产者、消费者、

分解者、化石燃料、二氧化碳五者

之间的关系;并在方框内填上生理过程。

课堂达标检测

A类(对应知识目标1)

1.

生态系统的物质循环的特点是

。

2.

生态系统中的物质循环是指组成生物体的化学元素从

开始,经

、

、

又回到

B类(对应知识目标1)

3.从物质循环的观点看,人体内碳元素的最终来源是

。

C类

4.右图为生态系统的碳循环示意图,“甲—戊”表示生物成分,“A—D”表示生理或化学反应过程,“→”表示碳的流动方向。请据图分析作答:

(1)(对应知识目标1)

(填图中文字)能将大气中的二氧化碳通过

(填生理过程)转化为有机物,又能将其释放到大气中。

(2)(对应知识目标1)碳参与物质循环的主要形式是

,生物体内的碳返回无机环境的途径有

(填字母)。

(3)(对应知识目标2)写出该生态系统中的食物链:

,若丁增重1

kg,则最少消耗甲

kg。

(4)(对应知识目标3)自工业革命以来,人类向大气中排放的二氧化碳量逐年增加,大气的温室效应也随之增强,已引发全球气候变暖等一系列严重问题。据图分析,降低大气中二氧化碳含量的措施有:

①

。

②

。

第三节能量流动和物质循环第二课时

课型:新授课

教学目标:

知识目标

1.以碳循环为例,说明物质循环的过程、概念和特点。(重点、难点)

2.比较能量流动和物质循环的区别和联系。(难点)

3.了解碳循环平衡失调与温室效应的关系,了解水循环和氮循环。

过程与方法

通过了解生态系统的能量流动和物质循环,渗透生态系统是一个整体的观点。

情感、态度与价值观

关注因物质循环失调而引发的环境问题,增强学生的环保意识。

教学方法与学法指导

本节课我采用了“自主探究

合作竞学”的课堂教学模式。物质循环是重点也是难点,即抽象又陌生。教学中先用学生已有的光合和呼吸作用知识入手分析关于碳的存在形式,运用旧知构建新知,然后充分利用碳循环示意图及多媒体课件,引导学生认真观察、深入思考并讨论:碳进入生产者的途径、在生物体之间的传递途径、进入大气的途径;碳在无机环境和生物体的循环形式及碳在生物体之间的传递形式。问题设计力求由浅入深,环环相扣,条理清晰。进而总结出物质循环的概念。

利用表格总结出能量流动和物质循环的区别与联系,清晰明了,加深学生对生态系统功能的理解。整个过程采用问题引领、分析讨论的方法,让学生自己逐步构建知识体系,教师适时评价、补充、点拨,学生不知不觉学会了知识,提高了能力。

教学准备

教师准备:制作《物质循环》的课件

学生准备:学生复习七年级上册光合作用、呼吸作用的公式;微生物在生物圈中的作用;查找有关全球性温室效应的资料

教学过程:

教学环节及时间安排

教师活动

学生活动

设计意图

复习提问3分钟

【温故知新】:看图回答1.生态系统中能量的源头是什么?生态系统中能量流动的起点是什么?2.能量流动的途径是什么?能量的传递形式是什么?3.能量流动的特点是什么?

学生读图回忆,为后面能量流动和物质循环的比较做好铺垫

能量流动及其抽象,借助形象的彩图回顾,加强对知识的识记和落实,复习效果更好。

创设情景直接导入2分钟

展示图片:“落红不是无情物,化作春泥更护花”。你能从生物学角度分析从落叶到春泥再到护花的过程吗?这体现了生态系统有什么功能 过渡:能量流动和物质循环是生态系统的两个重要功能。今天我们就以碳循环为例学习生态系统的物质循环。(板书)第三节

能量流动和物质循环第二课时

学生回答:花儿中的有机物被腐生细菌和真菌分解成二氧化碳、水、无机盐等,这些无机物又被植物吸收利用。物质循环

用学生熟悉的诗句创设情景,自然引入物质循环。

自主探究层层推进6分钟组织交流合作竞学18分钟

过渡:碳是一种元素,分布广泛,也是构成生命体的基本元素。生态系统的的碳循环与光合作用、呼吸作用有着密切的关系,同学们回顾光合作用和呼吸作用的公式

知识点一:

碳循环(对应知识目标1)1.【设疑】:(1)光合作用的原料是什么?产物是什么?(2)从光合作用的公式看碳在大气中以什么形式存在

(3)光合作用后二氧化碳中的碳元素去哪里了?可见碳在生物内以什么形式存在?(4)呼吸作用产生了什么气体?(板书)2.【以提问的方式小结】(1)光合作用的原料:二氧化碳、水;产物:有机物、氧气(2)大气中碳的存在形式:二氧化碳

补充说明:碳在自然界主要以碳酸盐、煤、石油的形式存在(3)碳在生物内的存在形式:有机物(4)呼吸作用产生二氧化碳3.【设疑】:阅读课文【生态系统的物质循环】仔细观察碳循环示意图,讨论(1)碳进入生产者的途径是什么?(2)碳在生物体之间的传递途径是什么?(3)碳进入大气的途径有哪些?(4)碳在无机环境与生物之间的循环形式是什么?(5)碳在各生物体之间以什么形式传递?

(6)能将二氧化碳进入生物体内,又能将其释放到大气中的生物成分是什么?(7)从物质循环的角度看,生物体内的碳元素最终来源于什么?4.【精讲点拨】展示碳循环示意图绿色植物通过光合作用将大气中的二氧化碳等无机物转变成有机物储存在植物体内,动物通过直接或间接的以植物为食,使含碳的有机物进入动物体内;动植物通过呼吸作用将体内的有机物分解成二氧化碳释放到无机环境中;动植物死亡后被细菌、真菌等分解,碳又以二氧化碳的形式进入无机环境。古代的有些动植物沉积在地下经过地质演化形成化石燃料,人们将其开发利用又将二氧化碳释放到大气中。展示碳循环动画5.【小结】(1)碳进入生产者的途径:绿色植物的光合作用(2)碳在生物体之间的传递途径:食物链和食物网(3)碳进入大气的途径有:生产者、消费者、分解者的呼吸作用;化石燃料的燃烧(板书)(4)

碳在无机环境与生物之间的循环形式即碳参与物质循环的主要形式:二氧化碳(5)碳在生物体之间的传递形式:有机物(6)能将二氧化碳进入生物体内,又能将其释放到大气中的生物成分:生产者(7)从物质循环的角度看,生物体内的碳元素最终来源于:二氧化碳(板书)6.【活动】(板书):请一学生代表用彩色粉笔在黑板上用箭头标出碳循环中生产者、消费者、分解者、化石燃料、二氧化碳五者之间的关系;请另一学生在方框内填上生理过程。(板书)教师观察学生画图,对学生的板图进行补充,将小组画的较好的图完善后展示给同学们,针对出现的问题用幻灯片及时强调。7.【巧学妙记】一看双箭头:生产者既进行光合作用又进行呼吸作用,所以生产者与二氧化碳之间是双箭头。二看多箭头:二氧化碳来源于动植物、微生物的呼吸,以及化石燃料的燃烧。指向二氧化碳的有四个箭头。三看其它指向:指向消费者的只有一个箭头。分解者分解的是动植物残骸,所以有两个箭头指向它。石燃料来源于古代动植物的遗体,所以也有两个箭头指向它。8.【典型例题分析】推测下图①、②、③代表的生物成分依次是什么。过渡:刚才我们分析总结了碳循环的过程,依据过程哪位同学总结一下物质循环的概念?知识点二:

物质循环的概念(对应知识目标1)9.【引导学生归纳总结】(板书):物质循环的概念:组成生物体的化学元素(如碳元素)从无机环境开始,经生产者、消费者、分解者又回到无机环境,就完成了一个循环过程,这就是物质循环。(板书)

学生书写光合作用和呼吸作用的公式,思考、交流教师展示的问题。阅读课本的【生态系统的物质循环】静静地思考教师展示的问题,然后小组内讨论交流。学生与教师一起总结。其他学生在草纸上填写,在教师的点拨下补充订正。学生出现的错误有:1.生产者、二氧化碳之间少了一个箭头。2.没标注从生产者指向分解者的箭头。3.没标注从消费者指向分解者的箭头。4.没标注从生产者指向化石燃料的箭头。5.没标注从消费者指向化石燃料的箭头。学生回答生产者分解者消费者学生自主思考,总结并回答。

碳在大气中的存在形式、在生物体的存在形式、呼吸作用产生二氧化碳等碳循环的知识都可以依据公式分析到,运用旧知构建新知,衔接自然,有利于降低学习难度,激发学生的学习兴趣。把碳循环问题分解成层层递进、有规律的小问题,利用彩图和动画分析讨论,让学生进行深入细致的思考、分析、讨论,主动获取知识。这样就使得学习的过程变成了知识构建的过程。设计[活动]的目的是深入探讨物质循环的过程、概念和特点。学生动脑动手,集体参与构建知识体系,激发学习的积极性和主动性。针对出错的知识重点强调,分析箭头指向,有利于把握各成分的关系。在学习碳循环的基础上,进一步总结物质循环的概念,抽象的概念变得直观化。

迁移应用(6分钟)

过渡:物质是循环的,可以重复利用,人类是不是可以无节制的开发利用煤、石油等资源了。10.【拓展提升】(对应知识目标3)温室效应:在过去的100年中,由于煤和石油等化石燃料无节制的开发利用,导致二氧化碳增多。大气的温室效应也随之增强,已引一系列严重问题。如何减缓温室效应?

过渡:减少煤、石油等的燃烧又可降低PM2.5的浓度,减少雾霾的产生,一举两得。展示:教学楼上看到的雾霾笼罩着的滕州。过渡:碳循环是自然界中重要的物质循环,除此之外,你在七年级上册绿色植物、微生物在生物圈中的作用还了解到什么循环?

知识点三:

水循环和氮循环(对应知识目标3)简介:水循环视频和氮循环知识点四:

物质循环的特点(对应知识目标1)【进一步探究】1.南极地区从未施用过DDT,但我国南极考察队却从企鹅体内测到一定浓度的DDT,这种现象说明了什么问题?2.地球上维持生态系统所需的大量物质,例如氧、水、碳和许多物质,亿万年来却没有被生命活动所耗尽,说明了物质循环具有什么特点?

学生回答:减少煤、石油等化石燃料的燃烧,采用新能源;大面积植树造林,爱护花草,绿色出行等学生回答:水循环和氮循环物质循环具有全球性。学生讨论、思考回答:周而复始。

引入温室效应,让学生关注社会焦点问题,追求生活与生物科学的统一,学以致用。认识水、氮循环的大致过程加深对物质循环的认识。引发学生深入思考,激活学生的思维,更好的理解物质循环的特点,同时培养学生运用所学知识解决问题的能力。

知识整合3分钟

过渡:我们以碳循环为例更深刻的理解了物质循环,能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,二者有什么区别和联系呢?知识点五:能量流动和物质循环的区别和联系(对应知识目标2)

展示能量流动(虚线)和物质循环(实线)的过程,引导学生依据表格总结,与学生一起通过幻灯片以提问的方式呈现,教师适时补充

学生思考讨论总结:能量流动和物质循环的区别与联系

能量流动和物质循环的区别与联系是本节知识的升华,又是难点,教师引导学生通过图表分析归纳,对知识进行整合,重点难点一目了然。进一步培养学生的探究、分析能力。

课堂达标检测题及课下作业7分钟

课堂达标检测A类(对应知识目标1)1.

生态系统的物质循环的特点是

。2.

生态系统中的物质循环是指组成生物体的化学元素从

开始,经

、

、

、

又回到无机环境的过程。B类(对应知识目标1)3.从物质循环的观点看,人体内碳元素的最终来源是

。C类4.右图为生态系统的碳循环示意图,“甲—戊”表示生物成分,“A—D”表示生理或化学反应过程,“→”表示碳的流动方向。请据图分析作答:

(1)(对应知识目标1)

(填图中文字)能将大气中的二氧化碳通过

(填生理过程)转化为有机物,又能将其释放到大气中。(2)(对应知识目标1)碳参与物质循环的主要形式是

,生物体内的碳返回无机环境的途径有

(填字母)。(3)(对应知识目标2)写出该生态系统中的食物链:

,若丁增重1

kg,则最少消耗甲

kg。(4)(对应知识目标3)自工业革命以来,人类向大气中排放的二氧化碳量逐年增加,大气的温室效应也随之增强,已引发全球气候变暖等一系列严重问题。据图分析,降低大气中二氧化碳含量的措施有:①

。②

。同位间互批课堂达标检测,切换投影,展示优秀的导学案统计小组得分

评出优胜组小结:同学们这节课表现的非常出色,尤其是举手次数较多的5、6组。老师为你们感到骄傲。鼓励一下(鼓掌)。大家来反思一下:本节课你还有哪些疑惑?课下作业:完成本节助学的当堂达标

学生独立自主完成,课堂检测要及时互纠。1.周而复始2.化学元素生产者消费者分解者3.二氧化碳4.(1)甲

光合作用

(2)二氧化碳

A、B、D(3)甲→乙→丙→丁

125(4)①大力植树造林

②减少化石燃料的燃烧

学生自主回顾本节所学所得。

通过练习加强学生对所学知识的理解,同时培养学生的答题速度和准确度,将学习延伸到课下。针对不同层次的学生提出明确的完成目标。

板书设计

教学反思

物质循环问题非常抽象,为降低学习难度。

1.在设疑上做到把大问题分解成许多有层次的小问题,由浅入深,环环相扣。一问碳在无机环境和生物体的存在形式;二问碳进入生产者的途径、在生物群落的传递途径、进入大气的途径;三问碳在无机环境和生物体的循环形式及碳在生物群落的传递形式,条理清晰。

2.能从光合、呼吸作用分析得到的问题答案,力求用旧知构建新知,符合学生的认知规律。

3.充分利用碳循环流程图,将抽象的问题变为直观易懂。

4.在分析碳循环各成分的关系时,学生现在黑板上或草纸上用箭头自己构建知识体系,教师再引导学生补充完善,巧学妙记,最大限度的调动学生的积极主动性,激发学生的探究热情。

5.运用表格比较能量流动、物质循环的关系,一目了然,有利于突破难点。

6.设置分组讨论目的是培养学生的参与意识和合作精神。

整个教学过程及时点拨及时鼓励,努力提高学生探究新知的信心。

总之运用多种方法活跃学生的思维,变复杂、抽象的物质循环为简单、直观,学起来轻松愉快,潜移默化中提升分析能力。

第三节能量流动和物质循环(2)导学案

教学目标:

知识目标

1.以碳循环为例,说明物质循环的过程、概念和特点。(重点、难点)

2.比较能量流动和物质循环的区别和联系。(难点)

3.了解碳循环平衡失调与温室效应的关系,了解水循环和氮循环。

过程与方法

通过了解生态系统的能量流动和物质循环,渗透生态系统是一个整体的观点。

情感、态度与价值观

关注因物质循环失调而引发的环境问题,增强学生的环保意识

自主探究

1.写出光合作用的公式

2.写出呼吸作用的公式

。

思考交流:

(1)光合作用的原料是什么?产物是什么?

(2)从光合作用的公式看大气中的碳以什么形式存在

(3)光合作用后二氧化碳中的碳元素去哪里了?

可见碳在生物内以什么形式存在?

(4)呼吸作用产生了什么气体?

阅读课文【生态系统的物质循环】仔细观察碳循环示意图,讨论

(1)碳进入生产者的途径是什么?

(2)碳在生物体之间的传递途径是什么?

(3)碳进入大气的途径有哪些?

(4)碳在无机环境与生物之间的循环形式是什么?(5)碳在各生物体之间以什么形式传递?

(6)能将二氧化碳进入生物体内,又能将其释放到大气中的生物成分是什么?

(7)从物质循环的角度看,生物体内碳元素最终来源于什么?

合作竞学

用箭头标出碳循环中生产者、消费者、

分解者、化石燃料、二氧化碳五者

之间的关系;并在方框内填上生理过程。

课堂达标检测

A类(对应知识目标1)

1.

生态系统的物质循环的特点是

。

2.

生态系统中的物质循环是指组成生物体的化学元素从

开始,经

、

、

又回到

B类(对应知识目标1)

3.从物质循环的观点看,人体内碳元素的最终来源是

。

C类

4.右图为生态系统的碳循环示意图,“甲—戊”表示生物成分,“A—D”表示生理或化学反应过程,“→”表示碳的流动方向。请据图分析作答:

(1)(对应知识目标1)

(填图中文字)能将大气中的二氧化碳通过

(填生理过程)转化为有机物,又能将其释放到大气中。

(2)(对应知识目标1)碳参与物质循环的主要形式是

,生物体内的碳返回无机环境的途径有

(填字母)。

(3)(对应知识目标2)写出该生态系统中的食物链:

,若丁增重1

kg,则最少消耗甲

kg。

(4)(对应知识目标3)自工业革命以来,人类向大气中排放的二氧化碳量逐年增加,大气的温室效应也随之增强,已引发全球气候变暖等一系列严重问题。据图分析,降低大气中二氧化碳含量的措施有:

①

。

②

。