高中地理人教版必修3 第四章第2节区域工业化与城市化──以我国珠江三角洲地区为例 练习

文档属性

| 名称 | 高中地理人教版必修3 第四章第2节区域工业化与城市化──以我国珠江三角洲地区为例 练习 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 334.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2017-11-09 09:05:30 | ||

图片预览

文档简介

4.2区域工业化与城市化

一、选择题

珠江三角洲地区是我国主要的工业基地之一,也是我国第二大城市密集区。据此回答1~3题。

1.改革开放以来珠江三角洲地区工业化和城市化的水平迅速提高,下列说法正确的是( )

①人口自然增长率高 ②国家的对外开放政策 ③良好的区位条件 ④发达国家和地区的产业结构调整 ⑤工业基础雄厚

A.①②③

B.③④⑤

C.①④⑤

D.②③④

2.目前珠江三角洲地区已发展成为全国最大的( )

A.劳动密集型产业基地

B.重化工业产业基地

C.轻纺工业产业基地

D.电子信息产业基地

3.珠江三角洲与长江三角洲和京津唐等地区相比,对外资的吸引力正在下降,其原因是( )

A.国家对长江三角洲地区和京津唐地区实行了更优惠的政策

B.受地区产业基础和市场腹地等条件限制

C.长江三角洲地区和京津唐地区劳动力资源更为丰富、廉价

D.长江三角洲地区和京津唐地区水资源、矿产资源比珠江三角洲地区更丰富

改革开放以来,我国经济结构不断优化,基本实现了由工农业为主到第一、二、三产业协调发展的转变。据此回答4~5题。

4.我国要完成工业化

( )

A.农业就业比重要上升

B.农业就业比重要下降

C.城镇人口比重要下降

D.第三产业就业比重要下降

5.与发达国家相比,我国工业化的差异表现在( )

A.第二产业比重过大

B.第一产业比重过大

C.城镇人口比重过大

D.工业生产规模过小

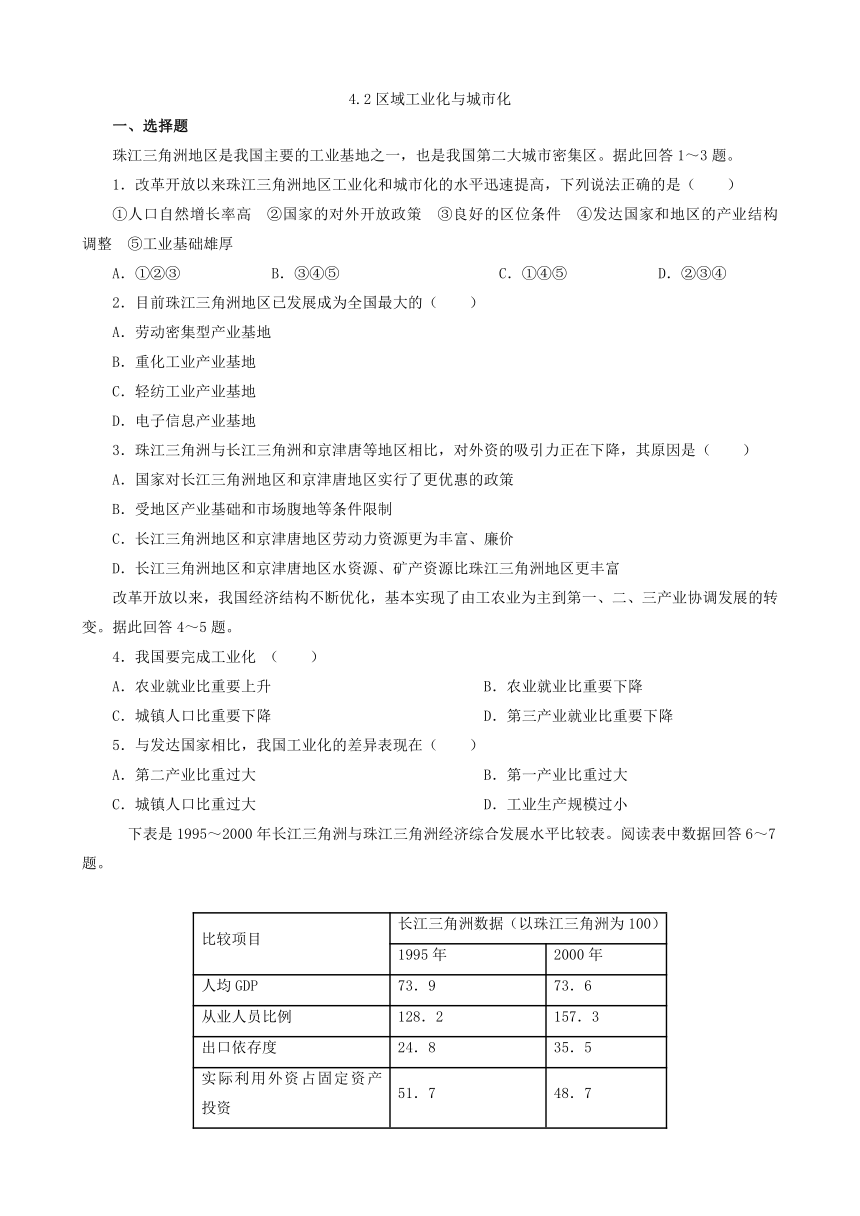

下表是1995~2000年长江三角洲与珠江三角洲经济综合发展水平比较表。阅读表中数据回答6~7题。

比较项目

长江三角洲数据(以珠江三角洲为100)

1995年

2000年

人均GDP

73.9

73.6

从业人员比例

128.2

157.3

出口依存度

24.8

35.5

实际利用外资占固定资产投资

51.7

48.7

6.从表中可以看出1995~2000年期间

( )

A.长江三角洲地区人均GDP增速超过了珠江三角洲

B.长江三角洲地区外向型经济增速低于珠江三角洲

C.长江三角洲地区实际利用外资总额比珠江三角洲少

D.长江三角洲地区科技力量比珠江三角洲地区雄厚

7.长江三角洲地区经济的“出口依存度”低于珠江三角洲,可能的原因有

( )

①受地形影响,珠江三角洲的国内市场比长江三角洲狭小②长江三角洲地区科技实力比珠江三角洲地区雄厚 ③长江三角洲地区产业基础比珠江三角洲地区薄弱 ④长江三角洲和珠江三角洲地区经济政策存在差异

A.

①②

B.①③

C.

①④

D.②④

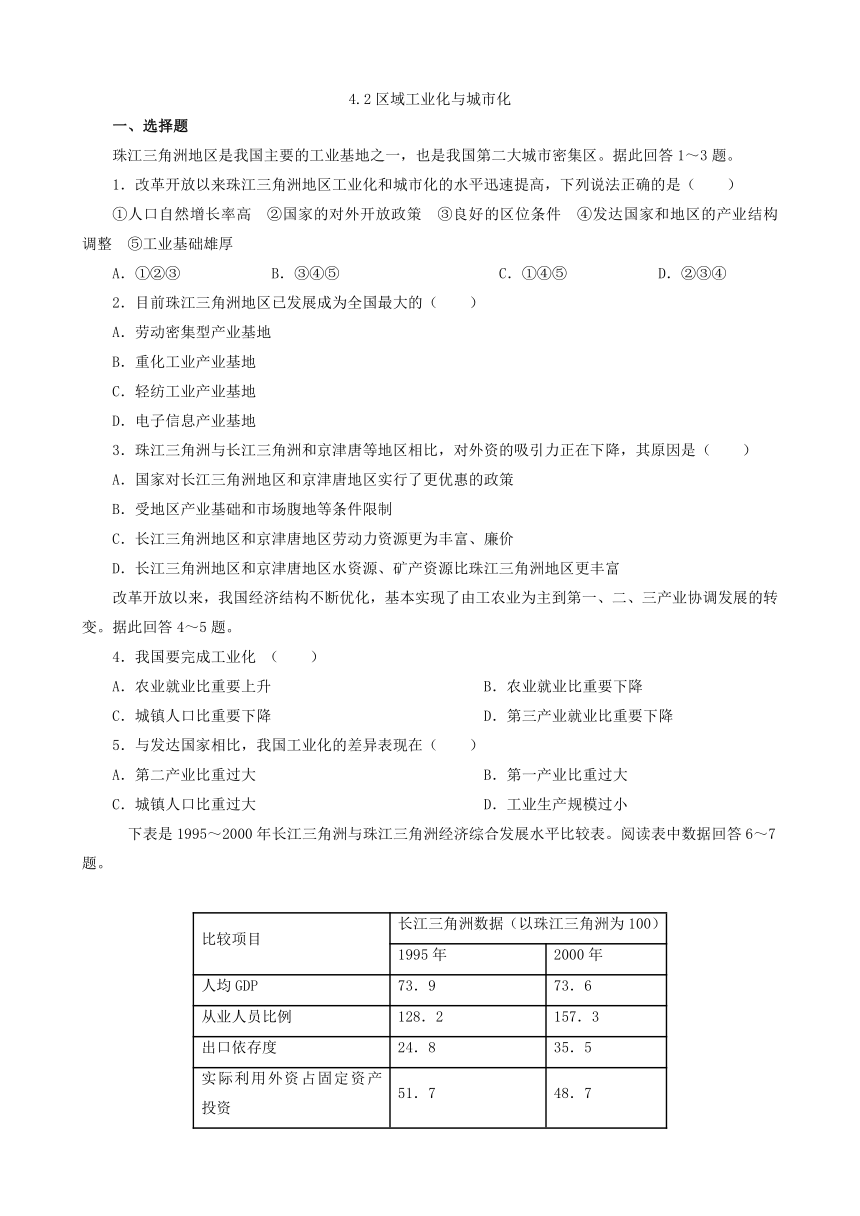

读某国工业化和城市化变化情况图,回答8~9题。

8.有关该国的叙述,正确的是

( )

A.1800~2008年,城市化与工业化同步

B.工业化速度比城市化速度快

C.属发达国家

D.工业化水平不断提高

9.③~⑤阶段,该国吸纳劳动力的主要产业部门为( )

A.技术密集型产业

B.资源密集型产业

C.能源密集型产业

D.现代服务业

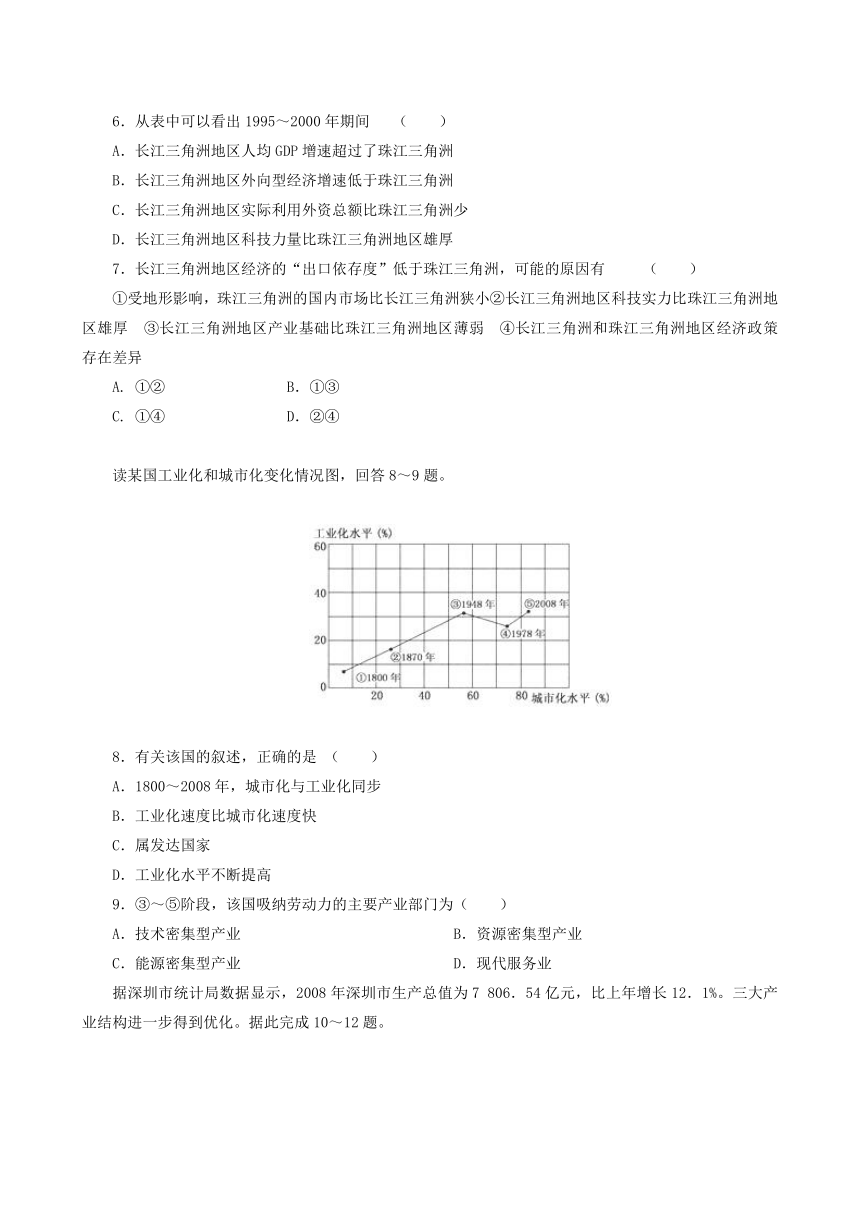

据深圳市统计局数据显示,2008年深圳市生产总值为7

806.54亿元,比上年增长12.1%。三大产业结构进一步得到优化。据此完成10~12题。

10.结合上图,判断下列说法正确的是

( )

①深圳市已由第二产业为主转化为以第三产业为主 ②2007年深圳市三大产业中,第二产业所占比重最大 ③2008年深圳市第一产业所占比重高于2007年第一产业所占比重④深圳市产业结构合理,没必要进行产业转移( )

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

11.下列对深圳市第三产业比重提高起重要作用的部门可能是

( )

①微电子 ②生物制药 ③金融 ④物流

A.①②

B.②③

C.③④

12.目前,深圳的发展面临“土地、空间难以为继;能源、水资源难以为继;实现万亿GDP需要更多劳动力投入,而城市已经不堪人口重负,难以为继;环境承载力难以为继”的忧虑。对此,你认为下列措施可行的是

( )

①引进高技术人才,限制外来人口进入,控制人口规模 ②实行区域经济合作,进行水资源、能源的跨区域调配 ③加大科技投入,自主创新,发展高新技术产业和第三产业 ④严格土地管理,提高土地价格,缓解土地、空间不足

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

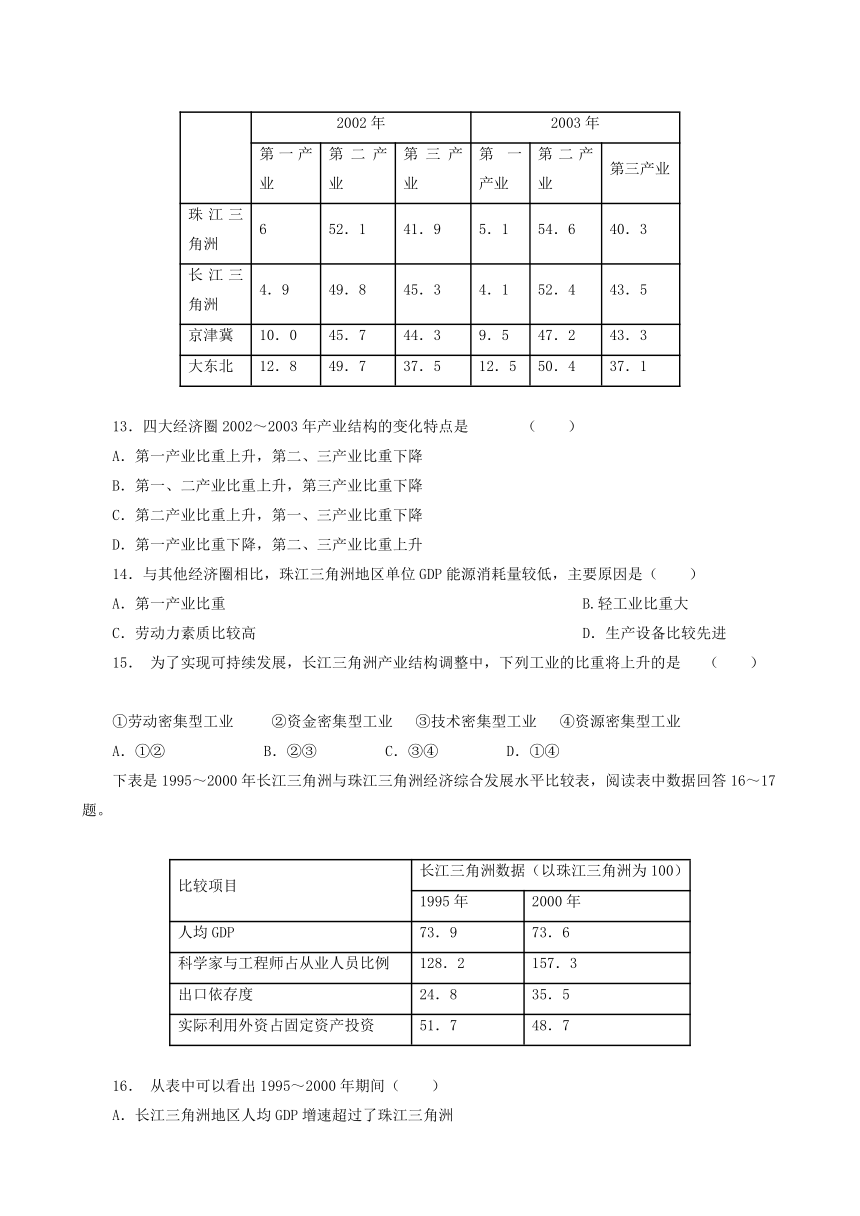

下表反映了2002~2003年间,我国珠江三角洲、长江三角洲、京津冀、大东北“四大经济圈”三大产业结构的变化情况,阅读下列材料,回答13-15题。

四大经济圈三大产业结构变化比较表(%)

2002年

2003年

第一产业

第二产业

第三产业

第一产业

第二产业

第三产业

珠江三角洲

6

52.1

41.9

5.1

54.6

40.3

长江三角洲

4.9

49.8

45.3

4.1

52.4

43.5

京津冀

10.0

45.7

44.3

9.5

47.2

43.3

大东北

12.8

49.7

37.5

12.5

50.4

37.1

13.四大经济圈2002~2003年产业结构的变化特点是

( )

A.第一产业比重上升,第二、三产业比重下降

B.第一、二产业比重上升,第三产业比重下降

C.第二产业比重上升,第一、三产业比重下降

D.第一产业比重下降,第二、三产业比重上升

14.与其他经济圈相比,珠江三角洲地区单位GDP能源消耗量较低,主要原因是( )

A.第一产业比重

B.轻工业比重大

C.劳动力素质比较高

D.生产设备比较先进

15.

为了实现可持续发展,长江三角洲产业结构调整中,下列工业的比重将上升的是

( )

①劳动密集型工业

②资金密集型工业

③技术密集型工业

④资源密集型工业

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

下表是1995~2000年长江三角洲与珠江三角洲经济综合发展水平比较表,阅读表中数据回答16~17题。

比较项目

长江三角洲数据(以珠江三角洲为100)

1995年

2000年

人均GDP

73.9

73.6

科学家与工程师占从业人员比例

128.2

157.3

出口依存度

24.8

35.5

实际利用外资占固定资产投资

51.7

48.7

16.

从表中可以看出1995~2000年期间( )

A.长江三角洲地区人均GDP增速超过了珠江三角洲

B.长江三角洲地区外向型经济增速低于珠江三角洲

C.长江三角洲地区实际利用外资总额比珠江三角洲少

D.长江三角洲地区科技力量比珠江三角洲地区雄厚

读福建省铁路网远景规划示意图,完成17~18题。

图K37-2

17.

福建省工业化水平最高的地区是( )

A.东部沿海地区

B.北部地区

C.西南地区

D.西北地区

18.若①②铁路线开通,对所经海港发展的主要影响是( )

A.改善港口陆域条件

B.改善港口水域条件

C.提高劳动力就业率

D.扩大港口的经济腹地

设城市化水平为U,工业化水平为I,用I/U的比值和0.5相比较,可以判断工业化与城市化的关系(滞后/协调/超前)。读山东省工业化与城市化关系表,回答19~20题。

指标

1980年

1984年

1988年

1992年

1996年

2000年

2004年

I(%)

50.02

41.14

44.48

45.49

47.16

49.69

56.32

U(%)

9.47

12.26

16.32

28.2

34.94

36.25

43.5

I/U

5.28

3.36

2.73

1.61

1.35

1.37

1.29

|0.5-I/U|

4.78

2.86

2.23

1.11

0.85

0.87

0.79

19.

关于山东省城市化和工业化关系的叙述,正确的是( )

A.城市化一直滞后于工业化,工业化过度地孤军深入

B.城市化与工业化的偏差逐渐缩小,到2004年可基本协调

C.城市化一直超前于工业化,带来了一系列城市问题

D.城市化与工业化同步发展,两者相辅相成

20.资料所体现的城市化发展特点,对山东省的影响有( )

A.造成了城市建设步伐的超前

B.限制了城市第三产业的发展

C.加快了农村人口的职业转换

D.限制了乡镇企业的发展

二、综合题

21.改革开放以来,珠三角地区的工业化与城市化进程快速推进,但也产生了各种问题。结合下图,回答问题。

(1)该地区发展面临的主要环境问题是什么?其产生的原因是什么?

(2)进入20世纪90年代以来,珠江三角洲地区产业升级面临困境,许多外资企业迁往长江三角洲地区。试从影响工业布局因素的角度分析原因。

(3)据图分析,珠江三角洲主要城市在工业结构和城市职能方面,存在哪些阻碍区域进一步发展的问题?为此应采取什么措施?

22.下图分别是我国长江三角洲和珠江三角洲经济区示意图,读图并回答问题。

(1)简析两经济区发展经济共同的区位优势。

(2)珠江三角洲和长江三角洲的城市化水平较高,是我国重要的两大城市群。(城市填图中代码,省市填简称)

a.珠江三角洲城市群形成以________和________两个特大城市为龙头,以一大批大中城市为骨干,以小城市和小城镇为依托,布局合理、协调发展、特色鲜明的城镇体系,并加强与香港、________两个特区的协调,打造一个大珠江三角洲经济区。

b.长江三角洲城市群以______、______、______为核心,地跨______三省市,龙头城市上海市定位为国际经济、金融和贸易中心,该城市群目前的特大城市有_______,不久这里将成为世界规模最大的“大都市圈”。

(3)改革开放以来,珠江三角洲经济成为全国经济增长最快、人民生活最富裕、外商投资的热点地区,试分析其区位优势。

(4)两个经济区在发展过程中存在哪些主要问题?

(5)国家采取了哪些措施来解决两地区能源紧张的状况?

参考答案:

1~3解析:第1题,珠江三角洲地区人口自然增长率较低,工业基础薄弱,借助良好的区位、优惠政策及发达国家的产业结构调整契机,改革开放以后,工业化和城市化水平迅速提高。第2题,目前,电子信息产业已取代劳动密集型产业成为珠江三角洲地区的主导产业。第3题,珠江三角洲地区产业基础薄弱,受南岭阻隔,国内市场腹地也不如长江三角洲地区和京津唐地区,对外资的吸引力正在下降。

答案:1.D 2.D 3.B

4~5解析:第4题,在我国经济结构中农业比重较大,这严重影响了工业化进程。第5题,我国与发达国家的差距主要表现在我国城市化水平偏低,第一产业比重过大。

答案:4.B 5.B

6~7解析:第6题,从表格文字和数据信息来推断,把珠三角看作100时,长三角人均GDP在1995年和2000年分别为73.9和73.6,数值下降,表明增速不及珠三角;从出口依存度来看,长三角从1995年的24.8增加到35.5,表明外向型经济增长速度加快;从实际利用外资占固定资产投资来看,尽管长三角1995年和2000年分别为51.7和48.7,但这是一个相对值,实际上长三角的固定资产投资总量可能高于珠三角,因此其绝对值可能比珠三角高,在这里注意不能将绝对值和相对值混淆起来看待;再从科学家与工程师占从业人员比例来看,长三角1995年和2000年分别为128.2和157.3,明显超过了珠三角。第7题,珠三角受北部南岭的影响,国内市场比长三角小,长江三角洲地区科技实力比珠江三角洲地区雄厚。

答案:6.D 7.A

8~9解析:图中横坐标表示城市化水平,纵坐标表示工业化水平,图中①~③阶段(1800~1948年),城市化与工业化按一定比例同步增长;③~⑤阶段(1948~2008年),随着该国城市化水平的提高,工业化水平先降后升,但总体工业化水平没有明显升高,说明该国曾经有过一次产业转移,而在2008年城市化水平超过80%,说明该国属于发达国家,工业比重变化不大,说明该国第三产业发展快,故③~⑤阶段,该国吸纳劳动力的主要产业部门为现代服务业。答案:8.C 9.D

10~12解析:第10题,据图可知,2007年深圳市第二产业所占比重大;目前,深圳市已由第二产业为主转化为以第三产业为主。第11题,微电子、生物制药属于第二产业,不属于服务业;深圳靠近香港,交通便利,金融、物流比较发达。第12题,限制外来人口进入、提高土地价格在现实中不可取。

答案:10.A 11.C 12.B

13.【解析】由表中的数据可以看出,2002~2003年四大经济圈的第二产业比重都上升,而第一、三产业比重都略有下降。【答案】C

14.【解析】珠江三角洲地区是我国以轻工业为主的综合性工业基地,而其他三大经济圈的重工业比重大于珠江三角洲地区。【答案】B

15.【解析】为了实现可持续发展,长江三角洲地区工业中的资金密集型、技术密集型工业比重将上升。

【答案】B

16.【解析】结合表中数据及选项内容进行对应分析即可。【答案】D

17.A 18.D [解析]

第2题,福建省东部沿海地区工业发展条件优越,工业化水平较高,故A项正确。第3题,①②铁路线开通,将扩大所经过海港的经济腹地,故D项正确。

19.A 20.B [解析]

第4题,从图中可以看出,山东省的I/U的比值随着时间的推移,逐渐减小,但仍远大于0.5,表明城市化一直严重滞后于工业化,工业化过度地孤军深入。第5题,城市化一般指农业人口转化为非农业人口,农村地区转化为非农村地区,农业活动转化为非农业活动的过程。非农业活动包括第二产业和第三产业。城市化发展落后于工业化进程,会限制城市第三产业的发展。

【答案】C

21.解析:第(1)题,该地区环境污染严重,主要是酸雨、水污染等,污染主要来源于生产(工业造成的“三废”污染和农业造成的化肥、农药污染)和生活。第(2)题,可从影响两地工业布局的政策、交通、市场、科技、经济腹地等因素的现状及发展变化趋势进行全面分析。第(3)题,从图中各城市的工业构成可以看出多数城市以电子、食品和轻纺等轻工业为主,结构趋同;因此要加强各城市间的分工与合作,加快发展服务业。

答案:(1)问题:①大气污染或酸雨;②水污染;③地表径流污染。原因:①工业生产造成的污染(或人类工业生产活动);②生活污水污染(或人类生活活动);③农业活动污染(或农药、化肥过量使用)。

(2)珠江三角洲地区区位条件的变化:政策优势明显下降;市场萎缩;环境污染严重;南岭的阻隔,使其腹地范围小。长江三角洲地区的区位优势:浦东新区的开发,吸引了大量投资;有产业基础、科技与人才优势;经济腹地广阔;水陆交通发达。

(3)问题:结构趋同,功能不清,重工业和机械制造业不发达。措施:各城市加强相互分工与合作,发展信息、交通、金融等服务业,构建以香港、广州和深圳为中心的大珠江三角洲城市群。

22.解析:本题以“珠三角”与“长三角”经济发展示意图为背景材料,综合考查了两地区经济发展的区位因素及面临的问题和解决措施。可从位置、地形、交通、劳动力等方面分析影响其发展的共同或不同因素。随着两地区工业化与城市化的不断推进,耕地、能源紧张以及生态破坏成为它们共同面临的问题。

答案:

(1)①两区同处在河流三角洲地区,地理位置优越,海陆交通便利。②三角洲地形平坦,水网密布,降水充沛,土壤比较肥沃,劳动力资源丰富。③发展农业生产的水热条件优越,农作物可以一年两熟至三熟。

(2)a.A

G

F

b.⑤ ⑥ ⑧ 沪苏浙 ①③⑤⑥⑧(3)该地位于我国东南沿海,靠近东南亚,毗邻香港、澳门,地理位置优越;有丰富的廉价劳动力;土地价格低廉;是著名侨乡之一;地处改革开放前沿,有对外开放的优惠政策。

(4)基础建设大量占用耕地,耕地面积日益减少,土地资源紧张,农业基础明显削弱;生态环境破坏,区域环境质量下降;工业的迅速增长,导致能源紧张。

(5)积极发展核电,建设了秦山、大亚湾核电站;加快“西气东输”“西电东送”建设。

一、选择题

珠江三角洲地区是我国主要的工业基地之一,也是我国第二大城市密集区。据此回答1~3题。

1.改革开放以来珠江三角洲地区工业化和城市化的水平迅速提高,下列说法正确的是( )

①人口自然增长率高 ②国家的对外开放政策 ③良好的区位条件 ④发达国家和地区的产业结构调整 ⑤工业基础雄厚

A.①②③

B.③④⑤

C.①④⑤

D.②③④

2.目前珠江三角洲地区已发展成为全国最大的( )

A.劳动密集型产业基地

B.重化工业产业基地

C.轻纺工业产业基地

D.电子信息产业基地

3.珠江三角洲与长江三角洲和京津唐等地区相比,对外资的吸引力正在下降,其原因是( )

A.国家对长江三角洲地区和京津唐地区实行了更优惠的政策

B.受地区产业基础和市场腹地等条件限制

C.长江三角洲地区和京津唐地区劳动力资源更为丰富、廉价

D.长江三角洲地区和京津唐地区水资源、矿产资源比珠江三角洲地区更丰富

改革开放以来,我国经济结构不断优化,基本实现了由工农业为主到第一、二、三产业协调发展的转变。据此回答4~5题。

4.我国要完成工业化

( )

A.农业就业比重要上升

B.农业就业比重要下降

C.城镇人口比重要下降

D.第三产业就业比重要下降

5.与发达国家相比,我国工业化的差异表现在( )

A.第二产业比重过大

B.第一产业比重过大

C.城镇人口比重过大

D.工业生产规模过小

下表是1995~2000年长江三角洲与珠江三角洲经济综合发展水平比较表。阅读表中数据回答6~7题。

比较项目

长江三角洲数据(以珠江三角洲为100)

1995年

2000年

人均GDP

73.9

73.6

从业人员比例

128.2

157.3

出口依存度

24.8

35.5

实际利用外资占固定资产投资

51.7

48.7

6.从表中可以看出1995~2000年期间

( )

A.长江三角洲地区人均GDP增速超过了珠江三角洲

B.长江三角洲地区外向型经济增速低于珠江三角洲

C.长江三角洲地区实际利用外资总额比珠江三角洲少

D.长江三角洲地区科技力量比珠江三角洲地区雄厚

7.长江三角洲地区经济的“出口依存度”低于珠江三角洲,可能的原因有

( )

①受地形影响,珠江三角洲的国内市场比长江三角洲狭小②长江三角洲地区科技实力比珠江三角洲地区雄厚 ③长江三角洲地区产业基础比珠江三角洲地区薄弱 ④长江三角洲和珠江三角洲地区经济政策存在差异

A.

①②

B.①③

C.

①④

D.②④

读某国工业化和城市化变化情况图,回答8~9题。

8.有关该国的叙述,正确的是

( )

A.1800~2008年,城市化与工业化同步

B.工业化速度比城市化速度快

C.属发达国家

D.工业化水平不断提高

9.③~⑤阶段,该国吸纳劳动力的主要产业部门为( )

A.技术密集型产业

B.资源密集型产业

C.能源密集型产业

D.现代服务业

据深圳市统计局数据显示,2008年深圳市生产总值为7

806.54亿元,比上年增长12.1%。三大产业结构进一步得到优化。据此完成10~12题。

10.结合上图,判断下列说法正确的是

( )

①深圳市已由第二产业为主转化为以第三产业为主 ②2007年深圳市三大产业中,第二产业所占比重最大 ③2008年深圳市第一产业所占比重高于2007年第一产业所占比重④深圳市产业结构合理,没必要进行产业转移( )

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

11.下列对深圳市第三产业比重提高起重要作用的部门可能是

( )

①微电子 ②生物制药 ③金融 ④物流

A.①②

B.②③

C.③④

12.目前,深圳的发展面临“土地、空间难以为继;能源、水资源难以为继;实现万亿GDP需要更多劳动力投入,而城市已经不堪人口重负,难以为继;环境承载力难以为继”的忧虑。对此,你认为下列措施可行的是

( )

①引进高技术人才,限制外来人口进入,控制人口规模 ②实行区域经济合作,进行水资源、能源的跨区域调配 ③加大科技投入,自主创新,发展高新技术产业和第三产业 ④严格土地管理,提高土地价格,缓解土地、空间不足

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

下表反映了2002~2003年间,我国珠江三角洲、长江三角洲、京津冀、大东北“四大经济圈”三大产业结构的变化情况,阅读下列材料,回答13-15题。

四大经济圈三大产业结构变化比较表(%)

2002年

2003年

第一产业

第二产业

第三产业

第一产业

第二产业

第三产业

珠江三角洲

6

52.1

41.9

5.1

54.6

40.3

长江三角洲

4.9

49.8

45.3

4.1

52.4

43.5

京津冀

10.0

45.7

44.3

9.5

47.2

43.3

大东北

12.8

49.7

37.5

12.5

50.4

37.1

13.四大经济圈2002~2003年产业结构的变化特点是

( )

A.第一产业比重上升,第二、三产业比重下降

B.第一、二产业比重上升,第三产业比重下降

C.第二产业比重上升,第一、三产业比重下降

D.第一产业比重下降,第二、三产业比重上升

14.与其他经济圈相比,珠江三角洲地区单位GDP能源消耗量较低,主要原因是( )

A.第一产业比重

B.轻工业比重大

C.劳动力素质比较高

D.生产设备比较先进

15.

为了实现可持续发展,长江三角洲产业结构调整中,下列工业的比重将上升的是

( )

①劳动密集型工业

②资金密集型工业

③技术密集型工业

④资源密集型工业

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

下表是1995~2000年长江三角洲与珠江三角洲经济综合发展水平比较表,阅读表中数据回答16~17题。

比较项目

长江三角洲数据(以珠江三角洲为100)

1995年

2000年

人均GDP

73.9

73.6

科学家与工程师占从业人员比例

128.2

157.3

出口依存度

24.8

35.5

实际利用外资占固定资产投资

51.7

48.7

16.

从表中可以看出1995~2000年期间( )

A.长江三角洲地区人均GDP增速超过了珠江三角洲

B.长江三角洲地区外向型经济增速低于珠江三角洲

C.长江三角洲地区实际利用外资总额比珠江三角洲少

D.长江三角洲地区科技力量比珠江三角洲地区雄厚

读福建省铁路网远景规划示意图,完成17~18题。

图K37-2

17.

福建省工业化水平最高的地区是( )

A.东部沿海地区

B.北部地区

C.西南地区

D.西北地区

18.若①②铁路线开通,对所经海港发展的主要影响是( )

A.改善港口陆域条件

B.改善港口水域条件

C.提高劳动力就业率

D.扩大港口的经济腹地

设城市化水平为U,工业化水平为I,用I/U的比值和0.5相比较,可以判断工业化与城市化的关系(滞后/协调/超前)。读山东省工业化与城市化关系表,回答19~20题。

指标

1980年

1984年

1988年

1992年

1996年

2000年

2004年

I(%)

50.02

41.14

44.48

45.49

47.16

49.69

56.32

U(%)

9.47

12.26

16.32

28.2

34.94

36.25

43.5

I/U

5.28

3.36

2.73

1.61

1.35

1.37

1.29

|0.5-I/U|

4.78

2.86

2.23

1.11

0.85

0.87

0.79

19.

关于山东省城市化和工业化关系的叙述,正确的是( )

A.城市化一直滞后于工业化,工业化过度地孤军深入

B.城市化与工业化的偏差逐渐缩小,到2004年可基本协调

C.城市化一直超前于工业化,带来了一系列城市问题

D.城市化与工业化同步发展,两者相辅相成

20.资料所体现的城市化发展特点,对山东省的影响有( )

A.造成了城市建设步伐的超前

B.限制了城市第三产业的发展

C.加快了农村人口的职业转换

D.限制了乡镇企业的发展

二、综合题

21.改革开放以来,珠三角地区的工业化与城市化进程快速推进,但也产生了各种问题。结合下图,回答问题。

(1)该地区发展面临的主要环境问题是什么?其产生的原因是什么?

(2)进入20世纪90年代以来,珠江三角洲地区产业升级面临困境,许多外资企业迁往长江三角洲地区。试从影响工业布局因素的角度分析原因。

(3)据图分析,珠江三角洲主要城市在工业结构和城市职能方面,存在哪些阻碍区域进一步发展的问题?为此应采取什么措施?

22.下图分别是我国长江三角洲和珠江三角洲经济区示意图,读图并回答问题。

(1)简析两经济区发展经济共同的区位优势。

(2)珠江三角洲和长江三角洲的城市化水平较高,是我国重要的两大城市群。(城市填图中代码,省市填简称)

a.珠江三角洲城市群形成以________和________两个特大城市为龙头,以一大批大中城市为骨干,以小城市和小城镇为依托,布局合理、协调发展、特色鲜明的城镇体系,并加强与香港、________两个特区的协调,打造一个大珠江三角洲经济区。

b.长江三角洲城市群以______、______、______为核心,地跨______三省市,龙头城市上海市定位为国际经济、金融和贸易中心,该城市群目前的特大城市有_______,不久这里将成为世界规模最大的“大都市圈”。

(3)改革开放以来,珠江三角洲经济成为全国经济增长最快、人民生活最富裕、外商投资的热点地区,试分析其区位优势。

(4)两个经济区在发展过程中存在哪些主要问题?

(5)国家采取了哪些措施来解决两地区能源紧张的状况?

参考答案:

1~3解析:第1题,珠江三角洲地区人口自然增长率较低,工业基础薄弱,借助良好的区位、优惠政策及发达国家的产业结构调整契机,改革开放以后,工业化和城市化水平迅速提高。第2题,目前,电子信息产业已取代劳动密集型产业成为珠江三角洲地区的主导产业。第3题,珠江三角洲地区产业基础薄弱,受南岭阻隔,国内市场腹地也不如长江三角洲地区和京津唐地区,对外资的吸引力正在下降。

答案:1.D 2.D 3.B

4~5解析:第4题,在我国经济结构中农业比重较大,这严重影响了工业化进程。第5题,我国与发达国家的差距主要表现在我国城市化水平偏低,第一产业比重过大。

答案:4.B 5.B

6~7解析:第6题,从表格文字和数据信息来推断,把珠三角看作100时,长三角人均GDP在1995年和2000年分别为73.9和73.6,数值下降,表明增速不及珠三角;从出口依存度来看,长三角从1995年的24.8增加到35.5,表明外向型经济增长速度加快;从实际利用外资占固定资产投资来看,尽管长三角1995年和2000年分别为51.7和48.7,但这是一个相对值,实际上长三角的固定资产投资总量可能高于珠三角,因此其绝对值可能比珠三角高,在这里注意不能将绝对值和相对值混淆起来看待;再从科学家与工程师占从业人员比例来看,长三角1995年和2000年分别为128.2和157.3,明显超过了珠三角。第7题,珠三角受北部南岭的影响,国内市场比长三角小,长江三角洲地区科技实力比珠江三角洲地区雄厚。

答案:6.D 7.A

8~9解析:图中横坐标表示城市化水平,纵坐标表示工业化水平,图中①~③阶段(1800~1948年),城市化与工业化按一定比例同步增长;③~⑤阶段(1948~2008年),随着该国城市化水平的提高,工业化水平先降后升,但总体工业化水平没有明显升高,说明该国曾经有过一次产业转移,而在2008年城市化水平超过80%,说明该国属于发达国家,工业比重变化不大,说明该国第三产业发展快,故③~⑤阶段,该国吸纳劳动力的主要产业部门为现代服务业。答案:8.C 9.D

10~12解析:第10题,据图可知,2007年深圳市第二产业所占比重大;目前,深圳市已由第二产业为主转化为以第三产业为主。第11题,微电子、生物制药属于第二产业,不属于服务业;深圳靠近香港,交通便利,金融、物流比较发达。第12题,限制外来人口进入、提高土地价格在现实中不可取。

答案:10.A 11.C 12.B

13.【解析】由表中的数据可以看出,2002~2003年四大经济圈的第二产业比重都上升,而第一、三产业比重都略有下降。【答案】C

14.【解析】珠江三角洲地区是我国以轻工业为主的综合性工业基地,而其他三大经济圈的重工业比重大于珠江三角洲地区。【答案】B

15.【解析】为了实现可持续发展,长江三角洲地区工业中的资金密集型、技术密集型工业比重将上升。

【答案】B

16.【解析】结合表中数据及选项内容进行对应分析即可。【答案】D

17.A 18.D [解析]

第2题,福建省东部沿海地区工业发展条件优越,工业化水平较高,故A项正确。第3题,①②铁路线开通,将扩大所经过海港的经济腹地,故D项正确。

19.A 20.B [解析]

第4题,从图中可以看出,山东省的I/U的比值随着时间的推移,逐渐减小,但仍远大于0.5,表明城市化一直严重滞后于工业化,工业化过度地孤军深入。第5题,城市化一般指农业人口转化为非农业人口,农村地区转化为非农村地区,农业活动转化为非农业活动的过程。非农业活动包括第二产业和第三产业。城市化发展落后于工业化进程,会限制城市第三产业的发展。

【答案】C

21.解析:第(1)题,该地区环境污染严重,主要是酸雨、水污染等,污染主要来源于生产(工业造成的“三废”污染和农业造成的化肥、农药污染)和生活。第(2)题,可从影响两地工业布局的政策、交通、市场、科技、经济腹地等因素的现状及发展变化趋势进行全面分析。第(3)题,从图中各城市的工业构成可以看出多数城市以电子、食品和轻纺等轻工业为主,结构趋同;因此要加强各城市间的分工与合作,加快发展服务业。

答案:(1)问题:①大气污染或酸雨;②水污染;③地表径流污染。原因:①工业生产造成的污染(或人类工业生产活动);②生活污水污染(或人类生活活动);③农业活动污染(或农药、化肥过量使用)。

(2)珠江三角洲地区区位条件的变化:政策优势明显下降;市场萎缩;环境污染严重;南岭的阻隔,使其腹地范围小。长江三角洲地区的区位优势:浦东新区的开发,吸引了大量投资;有产业基础、科技与人才优势;经济腹地广阔;水陆交通发达。

(3)问题:结构趋同,功能不清,重工业和机械制造业不发达。措施:各城市加强相互分工与合作,发展信息、交通、金融等服务业,构建以香港、广州和深圳为中心的大珠江三角洲城市群。

22.解析:本题以“珠三角”与“长三角”经济发展示意图为背景材料,综合考查了两地区经济发展的区位因素及面临的问题和解决措施。可从位置、地形、交通、劳动力等方面分析影响其发展的共同或不同因素。随着两地区工业化与城市化的不断推进,耕地、能源紧张以及生态破坏成为它们共同面临的问题。

答案:

(1)①两区同处在河流三角洲地区,地理位置优越,海陆交通便利。②三角洲地形平坦,水网密布,降水充沛,土壤比较肥沃,劳动力资源丰富。③发展农业生产的水热条件优越,农作物可以一年两熟至三熟。

(2)a.A

G

F

b.⑤ ⑥ ⑧ 沪苏浙 ①③⑤⑥⑧(3)该地位于我国东南沿海,靠近东南亚,毗邻香港、澳门,地理位置优越;有丰富的廉价劳动力;土地价格低廉;是著名侨乡之一;地处改革开放前沿,有对外开放的优惠政策。

(4)基础建设大量占用耕地,耕地面积日益减少,土地资源紧张,农业基础明显削弱;生态环境破坏,区域环境质量下降;工业的迅速增长,导致能源紧张。

(5)积极发展核电,建设了秦山、大亚湾核电站;加快“西气东输”“西电东送”建设。

同课章节目录

- 第一章 地理环境与区域发展

- 第一节 地理环境对区域发展的影响

- 第二节 地理信息技术在区域地理环境研究中的应用

- 问题研究 地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件

- 第二章 区域生态环境建设

- 第一节 荒漠化的防治──以我国西北地区为例

- 第二节 森林的开发和保护──以亚马孙热带雨林为例

- 问题研究 为什么停止开发“北大荒”

- 第四章 区域经济发展

- 第一节 区域农业发展──以我国东北地区为例

- 第二节 区域工业化与城市化──以我国珠江三角洲地区为例

- 问题研究 我的家乡怎样发展

- 第五章 区域联系与区域协调发展

- 第一节 资源的跨区域调配──以我国西气东输为例

- 第二节 产业转移──以东亚为例

- 问题研究 南水北调怎么调