第6册第2章教材分析(生物与环境、生态系统和生态系统的稳定性)[下学期]

文档属性

| 名称 | 第6册第2章教材分析(生物与环境、生态系统和生态系统的稳定性)[下学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 234.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2005-12-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

芦渎中学 李 红

一、本章概述:

生命科学领域划分为五个主题:

1、生命系统的构成层次(观察多种多样的生物,细胞,种群,生物群落,生态系统和生物圈);

2、生物的新陈代谢;

3、生命活动的调节;

4、生命的延续与进化;

5、人、健康与环境(人体保健、健康与环境、人类与生态环境)

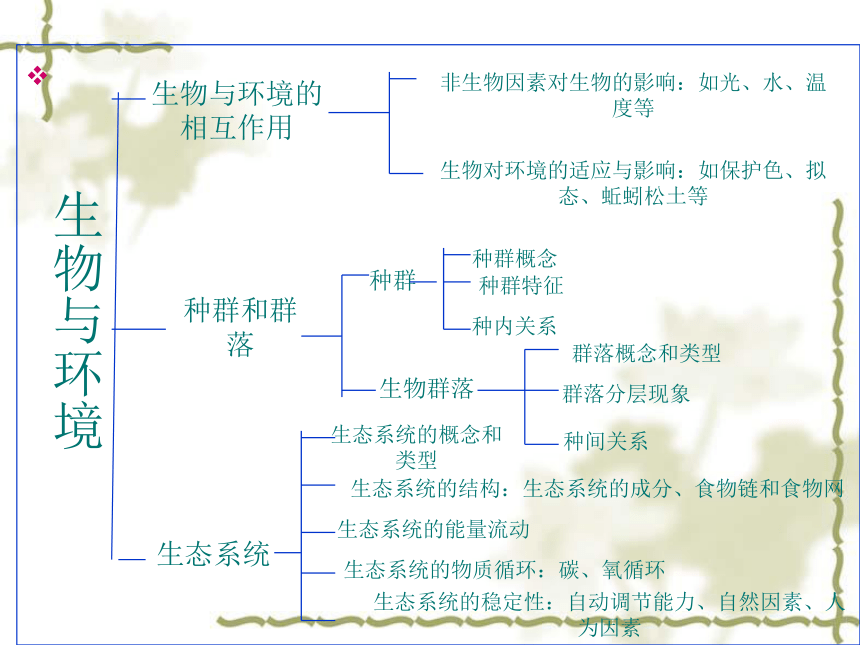

生物与环境

生物与环境的相互作用

种群和群落

生态系统

非生物因素对生物的影响:如光、水、温度等

生物对环境的适应与影响:如保护色、拟态、蚯蚓松土等

种群

生物群落

种群概念

种群特征

种内关系

群落概念和类型

群落分层现象

种间关系

生态系统的概念和类型

生态系统的结构:生态系统的成分、食物链和食物网

生态系统的能量流动

生态系统的物质循环:碳、氧循环

生态系统的稳定性:自动调节能力、自然因素、人为因素

二、本章重点:

种群、群落、生态系统的概念;种群的特征;生态系统的成分;食物链与食物网;能量流动和物质循环;生态系统的稳定性;影响生态系统稳定性的因素。野外调查与社会调查能力的培养。

三、本章难点:

种群、群落、生态系统的概念;种群的特征;

区分生态系统的成分;食物网;物质和能量通过食物链流动;生态系统的稳定性;野外调查。

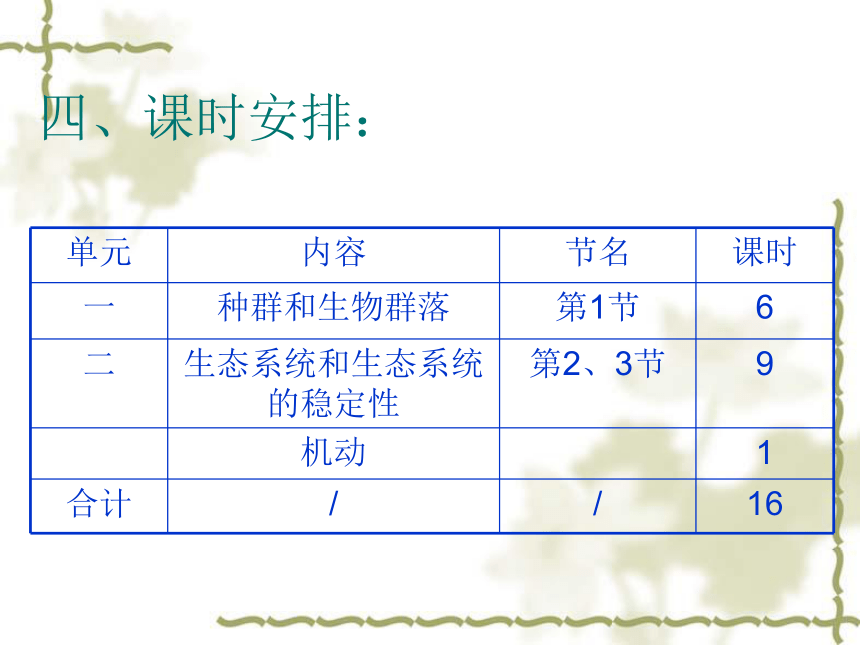

四、课时安排:

单元 内容 节名 课时

一 种群和生物群落 第1节 6

二 生态系统和生态系统的稳定性 第2、3节 9

机动 1

合计 / / 16

第一节 种群和生物群落

教学目标

1.理解种群和生物群落的概念。

2.学会识别种群,区别不同的生物群落。

3.了解种群的基本特征、植物群落的分层

现象。

4.了解生物与环境的相互作用。

一、认识生物种群

种群的概念在教学中应注意:

1.生物以个体形式存在,但不能单独生存,它们必须以种群的形式生存,种群是物种的组成单位。

2.种群的生活区域可大可小。同一种群中的生物个体,虽然在年龄、性别、形态上有差异,但它们都属于同一物种。同一物种的生物在一定区域内能自由交配繁殖后代。

3.一定区域内的人口,可看作一个种群。

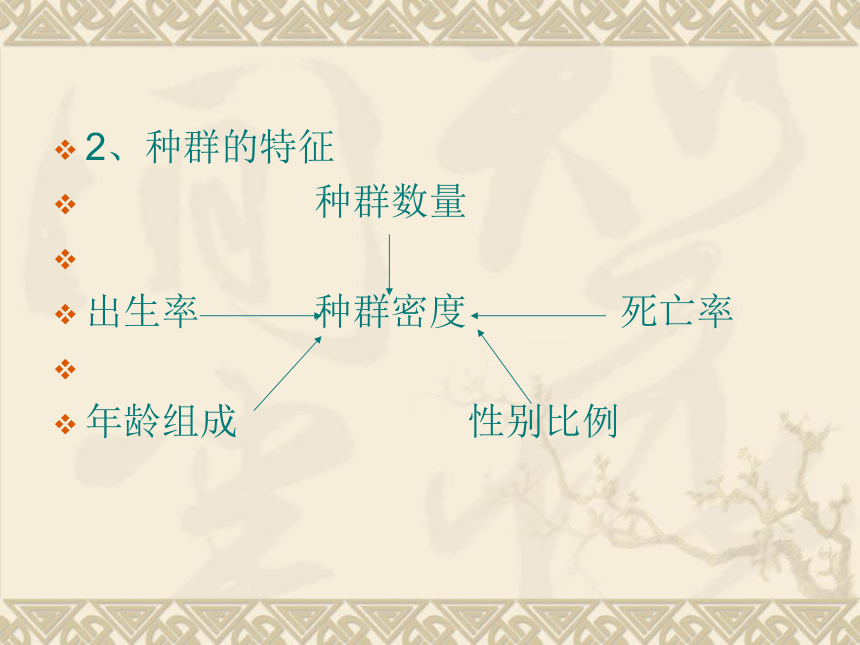

2、种群的特征

种群数量

出生率 种群密度 死亡率

年龄组成 性别比例

二、不同类型的生物群落

教学中应注意:

1.群落是一定区域内全部生物个体的总和,在研

究时,我们可以根据自然状况和需要来确定群

落的划分。

2.如同种群一样,群落不是生物个体的简单相

加。群落内的生物间的关系十分复杂,这些错

综复杂的关系,使群落成为一个有内在联系和

自我调节能力的整体,能够保持相对稳定,任

何一个物种都不易突然增多,也不易突然消

失。

二、不同类型的生物群落

3.群落中生物之间的关系主要有三类。即(1)营养

关系;(2)成境关系,即一个种的生命活动使另

一个种的居住条件发生变化;(3)助布关系,即

一个种的生物参与另一个种生物的分布。

4.群落以植物为主体,动物、微生物依赖植物而

生存。植物群落不同,其中生活的动物、微生

物也有不同。森林群落中常见的松鼠、啄木

鸟,在草原群落就不能生活。植物群落有分层

现象,其中的动物也依其食性和栖息习惯而分

层活动。水生群落也有分层,如图2----5“池塘

中的生物群落”。

三、生物与环境的相互作用

1.非生物因素对生物的影响

能举些实例,指出光、水、温度、食物、风等对生物的形态、生理和分布等方面的影响,从而说明环境中的非生物因素对生物的影响。

2.生物的生命活动对环境的影响 :

书本通过蚯蚓松土和沙地上栽种植物能够防风固沙两个实例来说明生物生命活动对环境的影响以及人类活动对环境的影响。教学时,可再选择一些实例加以说明。在选择实例时要注意选择三种类型的实例:一是生物对无机环境的影响;二是一种生物对其它生物的影响;三是人类活动对人类生存环境的影响。

3.生物对环境的适应:

教学时应了解到自然界中,生物适应现象既存在“普遍性”,又存在着“典型性”(如保护色、拟态、警戒色等)

4.生物与生物之间的关系

(1)同种生物之间的关系(种内关系)

种内互助

种内斗争

如蜜蜂的群体生活;雄鹿间的角斗;狼攻击麝牛时,狼之间表现出 ,麝牛之间也表现出 。狼捕食到食物后,彼此间争夺食物,由 关系转化为 关系。

(2)不同种生物之间的关系(种间关系)

捕食:一种生物以他种生物为食的种间关系。一方受利,另一方致死。

共栖:指两种生物共同生活,一方得利而另一方不受害的种间关系。如海葵着生于寄居蟹,这种附着生长对寄居蟹无害,而寄居蟹在海中移动,能使海葵获得更丰富的食物。

共生:或称互利共生,指两种生物共同生活在一起,双方均能得利的种间关系。如根瘤菌生活于豆科植物根中,豆科植物为根瘤菌提供有机物,并创造固氮所需的厌氧环境;根瘤菌则把空气中植物不能利用的氮气转变为植物可利用的氨态氮化物,供豆科植物生长所需。

寄生:一种生物生活于他种生物的体表或体内,从其体内获取营养,使对方受害但不致死(或不迅速致死)的一类种间关系。如蛔虫寄生在人的消化道内,从人体内吸取营养。虱、蚤寄生于哺乳动物体表,从其身体中吸取血液。菟丝子寄生于豆科植物体表,以寄生根侵入寄主的韧皮部,从中吸收有机养料。

(2)不同种生物之间的关系(种间关系)

种间竞争:生活于同一地区的不同种生物争夺资源、空间及其他生活需求的斗争。如一块水稻田中的水稻与杂草之间。

种间协作:是群落内不同生物共同安居的一种关系。如森林中高大喜阳的乔木为下层阴性植物创造了适宜的庇荫条件。森林为鸟类、昆虫提供食物及栖息场所,昆虫、鸟类则为植物传送花粉、散布种子。这些都是共同生活在一个群落内的不同种群间的不专一的互惠互利关系。

第二节 生态系统

教学目标

1.了解生态系统的基本类型。

2.理解生态系统的概念。

3.了解生态系统的组成成分,了解食物链和食物网。理解生态系统四种组成成分的功能地位及相互关系。

4.了解生态系统的能量流动和物质循环的过程及意义,理解能量流动和物质循环的特点,理解能量流动和物质循环的区别与联系。

一、生态系统的多样性

教学中应注意:

1.生态系统是由群落和它所生活的环境中的非生物因素一起组成的。

2.生态系统的范围有大有小,小的生态系统系统可以联合成大的生态系统。简单的生态系统可以组成复杂的生态系统。

3.地球上最大的生态系统是生物圈。它包括了地球上全部生物(包括人,人在生物圈中占统治地位)以及它们所生活的环境中的非生物因素。

4.生态系统有许多类型,我们把具有相同生长型、相同结构和功能、相同食物链关系的生态系统规为一类。地球上大的生态系统类型,大致可分为陆地和水域生态系统,当然它们还可以细分。在两个生态系统之间还有许多过渡类型。

二、生态系统的成分

1.非生物的物质和能量:

由太阳辐射能和无机的以及有机的化学物质组成的非生物环境。

对生态系统中的各种生物,根据它们在生态系统中所具有的功能和作用,分为:

2.生产者。指自养生物,主要是指绿色植物,包括水域生态系统中的各种藻类和陆地生态系统中的各种绿色植物。它们的作用就是通过光合作用把无机物转化为有机物,将太阳能转化成化学能贮存起来。所以生产者把太阳能源源不断地输入生态系统,成为消费者和分解者的惟一能源。

3.消费者。主要指各种动物。它们直接或间接地利用绿色植物制造的有机物进行生活。直接以植物为食的食草动物叫初级消费者,以初级消费者为食的肉食动物叫次级消费者,捕食次级消费者的肉食动物叫三级消费者,依次类推。(寄生者是特殊消费者)

4.分解者。又叫还原者,主要是指细菌、真菌等微生物,某些原生动物及腐食性动物。它们把复杂的动植物残体,分解成较简单的无机物,再归还到环境中,被生产者再利用。它们在物质循环和能量流动中有重要的意义。

二、生态系统的成分

生态系统中四个组成部分是互相联系互相依存的。以生产者和分解者为最主要,它们是任何一个生态系统中必要的成分,即最基本成分。(生产者是生态系统中的主要成分,因为绿色植物固定太阳能,是消费者和分解者获得能量的源泉,也是生态系统存在的基础;分解者在生态系统中占有重要地位,因为大约90%的陆地初级生产量都需通过分解者的分解功能归还给无机环境,供生产者再吸收)。消费者是非基本成分,因为它不会影响生态系统的根本性质。

三、食物链和食物网

1.各种生物之间主要是食物关系。食物链是各种生物之间通过食物关系而建立的相互联系(主要指捕食食物链)。在一个生态系统中有许多条食物链,它们彼此交错形成食物网。

2.在表述一条捕食食物链时,往往用箭头表示捕食关系,被捕食者在前,捕食者在后,箭头从被捕食指向捕食者。

3.食物链的环节一般不会多于五个。

4.食物关系在本质上是物质和能量的传递关系,即能量(化学能)伴随着物质(有机物)从一个营养级传到下一个营养级,因此食物链是生态系统中物质和能量流动的渠道。

四、生态系统的能量流动和物质循环

1.能量流动的特点:单向流动、逐级递减。(能量流动金字塔)

2.生态系统的物质循环:即生态系统中生命活动必需的元素(物质)在生物和无机环境中沿一定途径周而复始的循环变化过程。此处的生态系统是指整个生物圈,因此这种物质循环带有全球性,又称为生物地球化学循环,简称生物地化循环。如水、碳、氧、氮、磷等在生态系统中进行这样的循环。

自然界中的碳循环:

大气中的二氧化碳

绿色植物

煤、石油等燃烧

各级消费者

自然界的氮循环:

分解者

呼吸作用

光合作用

食物链

第三节 生态系统的稳定性

教学目标

1.理解生态系统稳定性的概念,理解生态系统的自动调节能力。

2.了解自然因素对生态系统稳定性的影响和破坏,理解保持生态系统相对稳定的意义.

3.了解各种人为因素对生态系统稳定性的积极和消极影响,渗透人和自然和谐发展的生态观点。

一、生态系统具有一定的自动调节能力

1.生态系统的结构:包括生物空间分布结构(群落的垂直分层和水平分布)和营养结构,通常主要指后者,因为生态系统主要是由营养关系组织起来的。

生态系统的功能:物质循环和能量流动。

一、生态系统具有一定的自动调节能力

2.生态系统稳定性概念的内涵:

(1) 生态系统的结构和功能总是处于不断变化 的过程中,生态系统的稳定是相对的

(2) 生态系统的稳定性是指生态系统所具有的一种能力,而不是一种状态,这也是与生态平衡的区别

(3)生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性等方面。

3.生态系统的自动调节能力的学习,可以 通过分析“温带草原生态系统的食物网”中鼠种群与植物种群之间数量变化自动调节,引导学生明确生态系统通过负反馈方式进行自动调节。

鼠数量增加

鼠数量下降 鼠吃大量植物

鼠因饥饿死亡

鼠吃少量植物

植物减少

鼠食物增加

植物增加

4.生态系统的自动调节能力的大小,决定于成分的多样性,即多样性导致稳定性。

5.生态系统的自动调节能力是有一定限度的,当人为或自然因素的干扰超过了这个限度,生态系统的稳定性就会被破坏。

二、自然因素对生态系统的影响(主要是认识这些因素以及这些因素对生态系统带来的破坏和对人类的危害。)

三、人类活动对生态系统的影响(重点分析这些因素如何影响生态系统的稳定性。)

生态系统的稳定性的破坏是自然因素和人为因素共同作用的结果,常常是人为因素强化了自然因素的作用。

(人为因素对自然的积极影响,“利于人与自然和谐地发展”、“使生态系统朝着有利于人类的方向发展”。)

芦渎中学 李 红

一、本章概述:

生命科学领域划分为五个主题:

1、生命系统的构成层次(观察多种多样的生物,细胞,种群,生物群落,生态系统和生物圈);

2、生物的新陈代谢;

3、生命活动的调节;

4、生命的延续与进化;

5、人、健康与环境(人体保健、健康与环境、人类与生态环境)

生物与环境

生物与环境的相互作用

种群和群落

生态系统

非生物因素对生物的影响:如光、水、温度等

生物对环境的适应与影响:如保护色、拟态、蚯蚓松土等

种群

生物群落

种群概念

种群特征

种内关系

群落概念和类型

群落分层现象

种间关系

生态系统的概念和类型

生态系统的结构:生态系统的成分、食物链和食物网

生态系统的能量流动

生态系统的物质循环:碳、氧循环

生态系统的稳定性:自动调节能力、自然因素、人为因素

二、本章重点:

种群、群落、生态系统的概念;种群的特征;生态系统的成分;食物链与食物网;能量流动和物质循环;生态系统的稳定性;影响生态系统稳定性的因素。野外调查与社会调查能力的培养。

三、本章难点:

种群、群落、生态系统的概念;种群的特征;

区分生态系统的成分;食物网;物质和能量通过食物链流动;生态系统的稳定性;野外调查。

四、课时安排:

单元 内容 节名 课时

一 种群和生物群落 第1节 6

二 生态系统和生态系统的稳定性 第2、3节 9

机动 1

合计 / / 16

第一节 种群和生物群落

教学目标

1.理解种群和生物群落的概念。

2.学会识别种群,区别不同的生物群落。

3.了解种群的基本特征、植物群落的分层

现象。

4.了解生物与环境的相互作用。

一、认识生物种群

种群的概念在教学中应注意:

1.生物以个体形式存在,但不能单独生存,它们必须以种群的形式生存,种群是物种的组成单位。

2.种群的生活区域可大可小。同一种群中的生物个体,虽然在年龄、性别、形态上有差异,但它们都属于同一物种。同一物种的生物在一定区域内能自由交配繁殖后代。

3.一定区域内的人口,可看作一个种群。

2、种群的特征

种群数量

出生率 种群密度 死亡率

年龄组成 性别比例

二、不同类型的生物群落

教学中应注意:

1.群落是一定区域内全部生物个体的总和,在研

究时,我们可以根据自然状况和需要来确定群

落的划分。

2.如同种群一样,群落不是生物个体的简单相

加。群落内的生物间的关系十分复杂,这些错

综复杂的关系,使群落成为一个有内在联系和

自我调节能力的整体,能够保持相对稳定,任

何一个物种都不易突然增多,也不易突然消

失。

二、不同类型的生物群落

3.群落中生物之间的关系主要有三类。即(1)营养

关系;(2)成境关系,即一个种的生命活动使另

一个种的居住条件发生变化;(3)助布关系,即

一个种的生物参与另一个种生物的分布。

4.群落以植物为主体,动物、微生物依赖植物而

生存。植物群落不同,其中生活的动物、微生

物也有不同。森林群落中常见的松鼠、啄木

鸟,在草原群落就不能生活。植物群落有分层

现象,其中的动物也依其食性和栖息习惯而分

层活动。水生群落也有分层,如图2----5“池塘

中的生物群落”。

三、生物与环境的相互作用

1.非生物因素对生物的影响

能举些实例,指出光、水、温度、食物、风等对生物的形态、生理和分布等方面的影响,从而说明环境中的非生物因素对生物的影响。

2.生物的生命活动对环境的影响 :

书本通过蚯蚓松土和沙地上栽种植物能够防风固沙两个实例来说明生物生命活动对环境的影响以及人类活动对环境的影响。教学时,可再选择一些实例加以说明。在选择实例时要注意选择三种类型的实例:一是生物对无机环境的影响;二是一种生物对其它生物的影响;三是人类活动对人类生存环境的影响。

3.生物对环境的适应:

教学时应了解到自然界中,生物适应现象既存在“普遍性”,又存在着“典型性”(如保护色、拟态、警戒色等)

4.生物与生物之间的关系

(1)同种生物之间的关系(种内关系)

种内互助

种内斗争

如蜜蜂的群体生活;雄鹿间的角斗;狼攻击麝牛时,狼之间表现出 ,麝牛之间也表现出 。狼捕食到食物后,彼此间争夺食物,由 关系转化为 关系。

(2)不同种生物之间的关系(种间关系)

捕食:一种生物以他种生物为食的种间关系。一方受利,另一方致死。

共栖:指两种生物共同生活,一方得利而另一方不受害的种间关系。如海葵着生于寄居蟹,这种附着生长对寄居蟹无害,而寄居蟹在海中移动,能使海葵获得更丰富的食物。

共生:或称互利共生,指两种生物共同生活在一起,双方均能得利的种间关系。如根瘤菌生活于豆科植物根中,豆科植物为根瘤菌提供有机物,并创造固氮所需的厌氧环境;根瘤菌则把空气中植物不能利用的氮气转变为植物可利用的氨态氮化物,供豆科植物生长所需。

寄生:一种生物生活于他种生物的体表或体内,从其体内获取营养,使对方受害但不致死(或不迅速致死)的一类种间关系。如蛔虫寄生在人的消化道内,从人体内吸取营养。虱、蚤寄生于哺乳动物体表,从其身体中吸取血液。菟丝子寄生于豆科植物体表,以寄生根侵入寄主的韧皮部,从中吸收有机养料。

(2)不同种生物之间的关系(种间关系)

种间竞争:生活于同一地区的不同种生物争夺资源、空间及其他生活需求的斗争。如一块水稻田中的水稻与杂草之间。

种间协作:是群落内不同生物共同安居的一种关系。如森林中高大喜阳的乔木为下层阴性植物创造了适宜的庇荫条件。森林为鸟类、昆虫提供食物及栖息场所,昆虫、鸟类则为植物传送花粉、散布种子。这些都是共同生活在一个群落内的不同种群间的不专一的互惠互利关系。

第二节 生态系统

教学目标

1.了解生态系统的基本类型。

2.理解生态系统的概念。

3.了解生态系统的组成成分,了解食物链和食物网。理解生态系统四种组成成分的功能地位及相互关系。

4.了解生态系统的能量流动和物质循环的过程及意义,理解能量流动和物质循环的特点,理解能量流动和物质循环的区别与联系。

一、生态系统的多样性

教学中应注意:

1.生态系统是由群落和它所生活的环境中的非生物因素一起组成的。

2.生态系统的范围有大有小,小的生态系统系统可以联合成大的生态系统。简单的生态系统可以组成复杂的生态系统。

3.地球上最大的生态系统是生物圈。它包括了地球上全部生物(包括人,人在生物圈中占统治地位)以及它们所生活的环境中的非生物因素。

4.生态系统有许多类型,我们把具有相同生长型、相同结构和功能、相同食物链关系的生态系统规为一类。地球上大的生态系统类型,大致可分为陆地和水域生态系统,当然它们还可以细分。在两个生态系统之间还有许多过渡类型。

二、生态系统的成分

1.非生物的物质和能量:

由太阳辐射能和无机的以及有机的化学物质组成的非生物环境。

对生态系统中的各种生物,根据它们在生态系统中所具有的功能和作用,分为:

2.生产者。指自养生物,主要是指绿色植物,包括水域生态系统中的各种藻类和陆地生态系统中的各种绿色植物。它们的作用就是通过光合作用把无机物转化为有机物,将太阳能转化成化学能贮存起来。所以生产者把太阳能源源不断地输入生态系统,成为消费者和分解者的惟一能源。

3.消费者。主要指各种动物。它们直接或间接地利用绿色植物制造的有机物进行生活。直接以植物为食的食草动物叫初级消费者,以初级消费者为食的肉食动物叫次级消费者,捕食次级消费者的肉食动物叫三级消费者,依次类推。(寄生者是特殊消费者)

4.分解者。又叫还原者,主要是指细菌、真菌等微生物,某些原生动物及腐食性动物。它们把复杂的动植物残体,分解成较简单的无机物,再归还到环境中,被生产者再利用。它们在物质循环和能量流动中有重要的意义。

二、生态系统的成分

生态系统中四个组成部分是互相联系互相依存的。以生产者和分解者为最主要,它们是任何一个生态系统中必要的成分,即最基本成分。(生产者是生态系统中的主要成分,因为绿色植物固定太阳能,是消费者和分解者获得能量的源泉,也是生态系统存在的基础;分解者在生态系统中占有重要地位,因为大约90%的陆地初级生产量都需通过分解者的分解功能归还给无机环境,供生产者再吸收)。消费者是非基本成分,因为它不会影响生态系统的根本性质。

三、食物链和食物网

1.各种生物之间主要是食物关系。食物链是各种生物之间通过食物关系而建立的相互联系(主要指捕食食物链)。在一个生态系统中有许多条食物链,它们彼此交错形成食物网。

2.在表述一条捕食食物链时,往往用箭头表示捕食关系,被捕食者在前,捕食者在后,箭头从被捕食指向捕食者。

3.食物链的环节一般不会多于五个。

4.食物关系在本质上是物质和能量的传递关系,即能量(化学能)伴随着物质(有机物)从一个营养级传到下一个营养级,因此食物链是生态系统中物质和能量流动的渠道。

四、生态系统的能量流动和物质循环

1.能量流动的特点:单向流动、逐级递减。(能量流动金字塔)

2.生态系统的物质循环:即生态系统中生命活动必需的元素(物质)在生物和无机环境中沿一定途径周而复始的循环变化过程。此处的生态系统是指整个生物圈,因此这种物质循环带有全球性,又称为生物地球化学循环,简称生物地化循环。如水、碳、氧、氮、磷等在生态系统中进行这样的循环。

自然界中的碳循环:

大气中的二氧化碳

绿色植物

煤、石油等燃烧

各级消费者

自然界的氮循环:

分解者

呼吸作用

光合作用

食物链

第三节 生态系统的稳定性

教学目标

1.理解生态系统稳定性的概念,理解生态系统的自动调节能力。

2.了解自然因素对生态系统稳定性的影响和破坏,理解保持生态系统相对稳定的意义.

3.了解各种人为因素对生态系统稳定性的积极和消极影响,渗透人和自然和谐发展的生态观点。

一、生态系统具有一定的自动调节能力

1.生态系统的结构:包括生物空间分布结构(群落的垂直分层和水平分布)和营养结构,通常主要指后者,因为生态系统主要是由营养关系组织起来的。

生态系统的功能:物质循环和能量流动。

一、生态系统具有一定的自动调节能力

2.生态系统稳定性概念的内涵:

(1) 生态系统的结构和功能总是处于不断变化 的过程中,生态系统的稳定是相对的

(2) 生态系统的稳定性是指生态系统所具有的一种能力,而不是一种状态,这也是与生态平衡的区别

(3)生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性等方面。

3.生态系统的自动调节能力的学习,可以 通过分析“温带草原生态系统的食物网”中鼠种群与植物种群之间数量变化自动调节,引导学生明确生态系统通过负反馈方式进行自动调节。

鼠数量增加

鼠数量下降 鼠吃大量植物

鼠因饥饿死亡

鼠吃少量植物

植物减少

鼠食物增加

植物增加

4.生态系统的自动调节能力的大小,决定于成分的多样性,即多样性导致稳定性。

5.生态系统的自动调节能力是有一定限度的,当人为或自然因素的干扰超过了这个限度,生态系统的稳定性就会被破坏。

二、自然因素对生态系统的影响(主要是认识这些因素以及这些因素对生态系统带来的破坏和对人类的危害。)

三、人类活动对生态系统的影响(重点分析这些因素如何影响生态系统的稳定性。)

生态系统的稳定性的破坏是自然因素和人为因素共同作用的结果,常常是人为因素强化了自然因素的作用。

(人为因素对自然的积极影响,“利于人与自然和谐地发展”、“使生态系统朝着有利于人类的方向发展”。)

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况