太阳系的形成与地球的诞生[下学期]

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第 2 节

一、人类目前观测到的宇宙

1.宇宙是物质的

时空

物质

运动

宇宙

运动着的物质将时间和空间结合在一起就成为我们所说的宇宙。

地球的形状与大小

两极略扁,赤道略鼓的球体

一、地球

赤道半径是6378千米,周长约为4万千米,两极方向的半径比赤道半径短21千米

1、地球的形状:

2、大小:

二、太阳

离地球最近的恒星,直径约为140万千米,表面温度约6000℃,中心温度约为1500万℃。日地距离约为1.5亿千米。常见的太阳活动:太阳黑子、耀斑、日饵等。

太阳黑子:周期约为11年。(多少和大小往往作为太阳活动强弱的标志。)

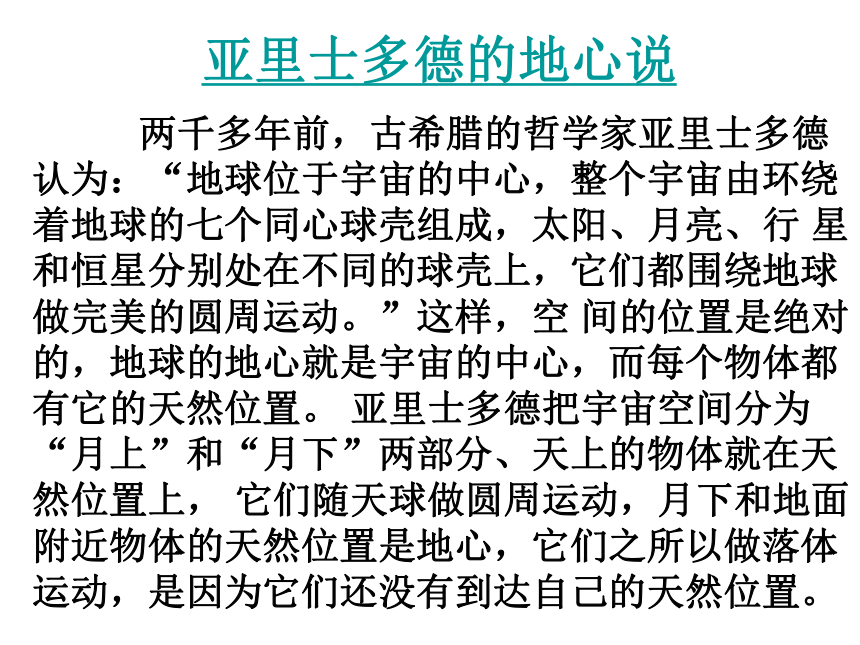

两千多年前,古希腊的哲学家亚里士多德认为:“地球位于宇宙的中心,整个宇宙由环绕着地球的七个同心球壳组成,太阳、月亮、行 星和恒星分别处在不同的球壳上,它们都围绕地球做完美的圆周运动。”这样,空 间的位置是绝对的,地球的地心就是宇宙的中心,而每个物体都有它的天然位置。 亚里士多德把宇宙空间分为“月上”和“月下”两部分、天上的物体就在天然位置上, 它们随天球做圆周运动,月下和地面附近物体的天然位置是地心,它们之所以做落体运动,是因为它们还没有到达自己的天然位置。

亚里士多德的地心说

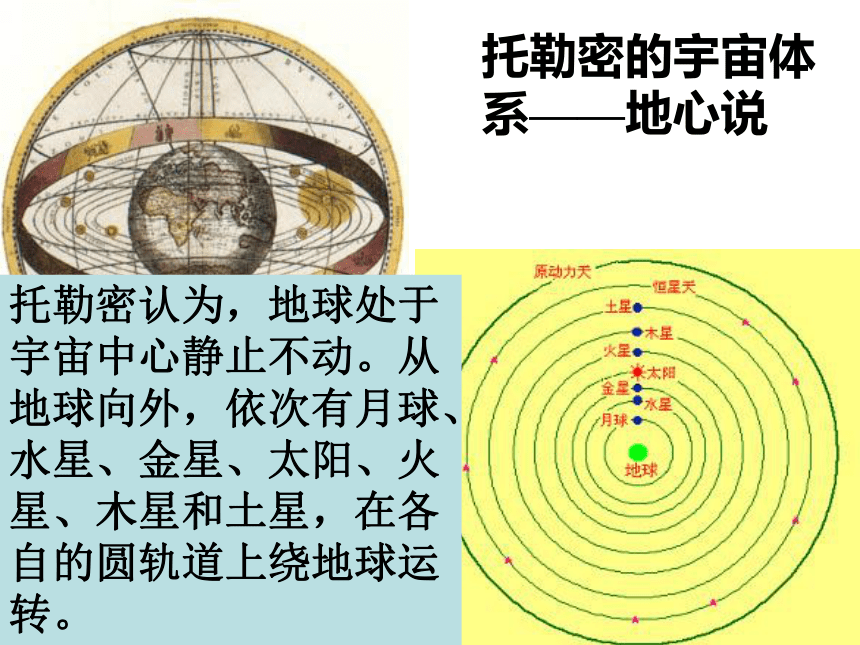

托勒密的宇宙体系——地心说

托勒密认为,地球处于宇宙中心静止不动。从地球向外,依次有月球、水星、金星、太阳、火星、木星和土星,在各自的圆轨道上绕地球运转。

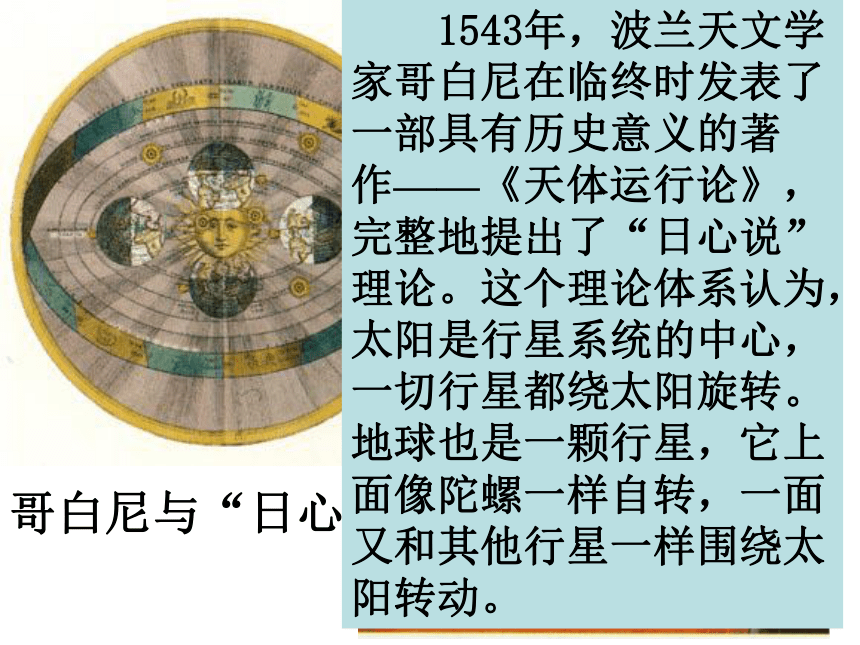

哥白尼与“日心说”

1543年,波兰天文学家哥白尼在临终时发表了一部具有历史意义的著作——《天体运行论》,完整地提出了“日心说”理论。这个理论体系认为,太阳是行星系统的中心,一切行星都绕太阳旋转。地球也是一颗行星,它上面像陀螺一样自转,一面又和其他行星一样围绕太阳转动。

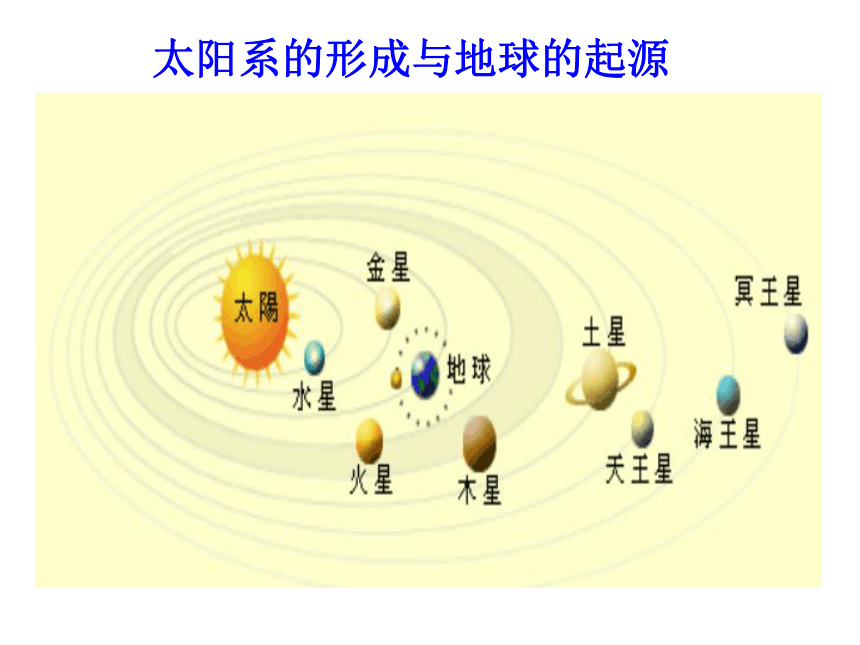

太阳系的形成与地球的起源

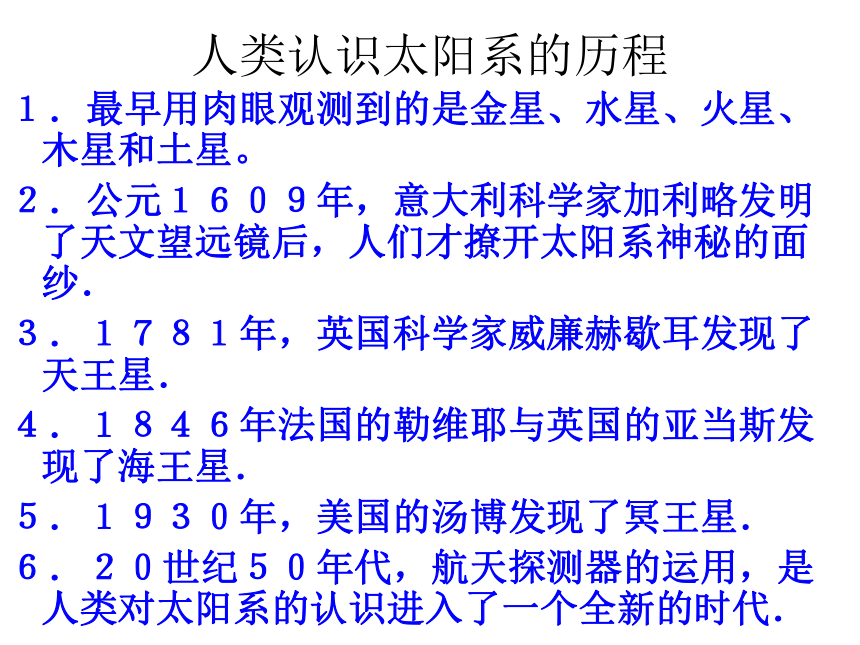

人类认识太阳系的历程

1.最早用肉眼观测到的是金星、水星、火星、木星和土星。

2.公元1609年,意大利科学家加利略发明了天文望远镜后,人们才撩开太阳系神秘的面纱.

3.1781年,英国科学家威廉赫歇耳发现了天王星.

4.1846年法国的勒维耶与英国的亚当斯发现了海王星.

5.1930年,美国的汤博发现了冥王星.

6.20世纪50年代,航天探测器的运用,是人类对太阳系的认识进入了一个全新的时代.

水星

金星

地球

火星

天王星

木星

土星

海王星

冥王星

小行星带

太阳系中的一些固体小块闯入地球大气层时,与大气摩擦燃烧而划亮夜空的现象,称为流星。

哈雷彗星是最著名的彗星,绕地球公转的周期是76年

太

阳

系

太阳

太阳系的中心,质量占99.86%

九大行星

水、金、地、火

类地行星

木、土

巨行星

天、海、冥

远日行星

彗星

彗核、彗发、彗尾

流星体 、流星、流星群、陨石等

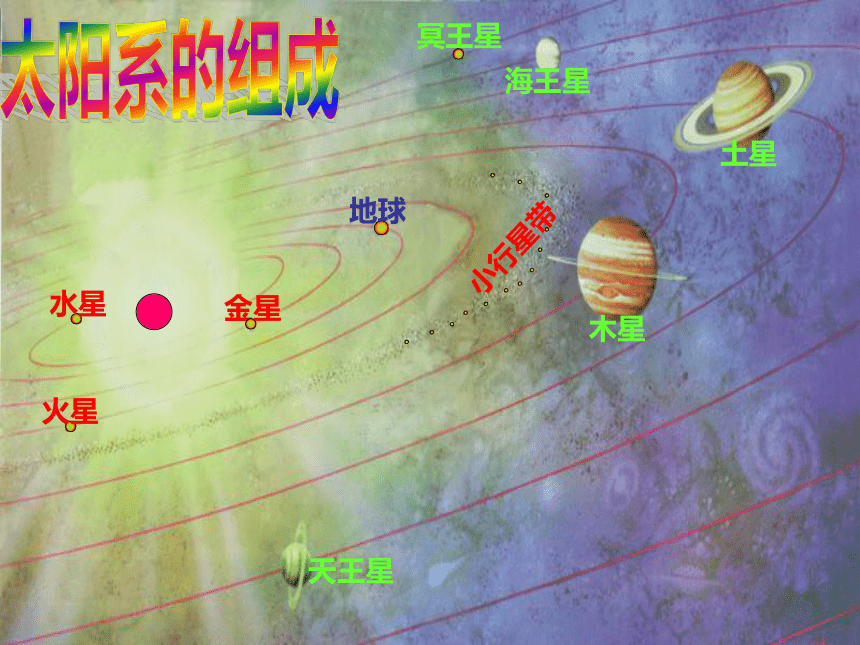

太阳系的组成

读图 “太阳系示意图”

1.谈谈你对太阳系的认识

a.太阳系的中心是太阳,它集中了太阳系 99.86%的质量.

b.太阳系各天体的运动是按照一定轨道有规律的绕太阳公转的,各天体的排布是有规律的.

2.说一说按照与太阳由近及远顺序,依次写下九大行星的名称.

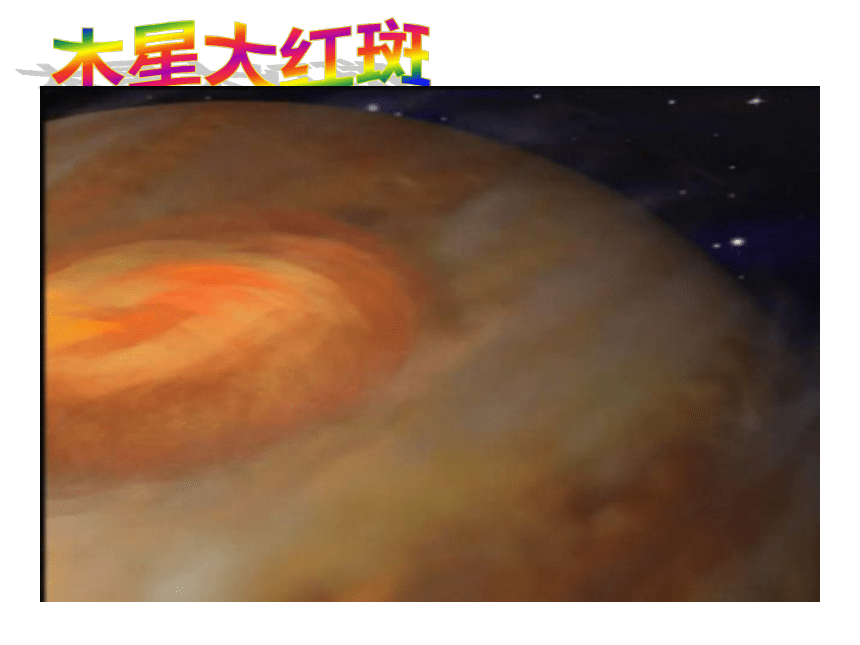

3.体积最大的两颗行星是什么,它们最显著的特征是什么?

水、金、地、火、木、土、天、海、冥

土星、木星。它们心为固体外为大气层,并且都有光环

包括的行星 距日远近 表面温度 质量 体积 密度 卫星数 有无光环 组成物质

类地行星 水

金

地

火 近 高 小 小 大 无

或

少 无 中心有铁核,金属元素含量高

巨行星 木

土 中 中 大 大 小 多 有 氢、氦、氖

远日行星 天王海王冥王 远 低 中 中 中 少 有

或

无 氢、甲烷

18世纪,天文学家对太阳系的研究中,发现许多行星的运动有一些共同的特点。

太阳系的九大行星绕太阳公转方向和太阳自转方向一致,九大行星绕太阳公转的平面大多接近同一平面。

结论:

这些行星公转的特点如果与太阳系形成有关,就可以作为推论太阳系形成的依据

“康德——拉普拉斯星云说”

太阳系是由一块星云收缩形成的,先形成的是太阳,然后,剩余的星云物质进一步收缩演化,形成地球等行星。

理论依据:

九大行星绕日运行的特征

同向性—公转方向与自转方向相同

共面性—公转轨道平面大多接近于同一平面

轨道的近圆性

太阳系的形成——星云说

星云:是由气体和尘埃物质组成的巨大云雾状天体。直径大多十几光年

人们把宇宙中星际气体、尘埃和粒子流等物质叫做“星际物质”。 星际物质在宇宙空间的分布并不均匀。在引力作用下,某些地方的气体和尘埃可能相互吸引而密集起来,形成云雾状。人们形象地把它们叫做“星云”。

太陽系的形成

一.50亿年前原始太阳星云因万有引力作用而收缩凝聚

太陽系的形成

二:凝聚的星云,绕着中轴旋转,形成中间增厚的大园盘

三:继续旋转,盘面形成几个同心圆的圆环

太陽系的形成

四:中心部份质量较大形成恒星----太阳

圆环部分形成一顆顆行星及卫星

太陽系的形成

太 阳 系 家 族 诞 生了 !

关于太阳系的形成还有哪些学说?

伽利略(Galileo Galilei,1564-1642),意大利物理学家、天文学家和哲学家,近代实验科学的先驱者。

1590年,伽利略在比萨斜塔上做了“两个铁球同时落地”的著名实验,从此推翻了亚里斯多德“物体下落速度和重量成比例”的学说,纠正了这个持续了1900年之久的错误结论。

伽利略著有《星际使者》、《关于太阳黑子的书信》、《关于托勒玫和哥白尼两大世界体系的对话》和《关于两门新科学的谈话和数学证明》。 为了纪念伽利略的功绩,人们把木卫一、木卫二、木卫三和木卫四命名为伽利略卫星。 人们争相传颂:“哥伦布发现了新大陆,伽利略发现了新宇宙”。

1609年,伽利略创制了天文望远镜(后被称为伽利略望远镜),并用来观测天体,他发现了月球表面的凹凸不平,并亲手绘制了第一幅月面图。1610年1月7日,伽利略发现了木星的四颗卫星,为哥白尼学说找到了确凿的证据,标志着哥白尼学说开始走向胜利。借助于望远镜,伽利略还先后发现了土星光环、太阳黑子、太阳的自转、金星和水星的盈亏现象、月球的周日和周月天平动,以及银河是由无数恒星组成等等。这些发现开辟了天文学的新时代。

第 2 节

一、人类目前观测到的宇宙

1.宇宙是物质的

时空

物质

运动

宇宙

运动着的物质将时间和空间结合在一起就成为我们所说的宇宙。

地球的形状与大小

两极略扁,赤道略鼓的球体

一、地球

赤道半径是6378千米,周长约为4万千米,两极方向的半径比赤道半径短21千米

1、地球的形状:

2、大小:

二、太阳

离地球最近的恒星,直径约为140万千米,表面温度约6000℃,中心温度约为1500万℃。日地距离约为1.5亿千米。常见的太阳活动:太阳黑子、耀斑、日饵等。

太阳黑子:周期约为11年。(多少和大小往往作为太阳活动强弱的标志。)

两千多年前,古希腊的哲学家亚里士多德认为:“地球位于宇宙的中心,整个宇宙由环绕着地球的七个同心球壳组成,太阳、月亮、行 星和恒星分别处在不同的球壳上,它们都围绕地球做完美的圆周运动。”这样,空 间的位置是绝对的,地球的地心就是宇宙的中心,而每个物体都有它的天然位置。 亚里士多德把宇宙空间分为“月上”和“月下”两部分、天上的物体就在天然位置上, 它们随天球做圆周运动,月下和地面附近物体的天然位置是地心,它们之所以做落体运动,是因为它们还没有到达自己的天然位置。

亚里士多德的地心说

托勒密的宇宙体系——地心说

托勒密认为,地球处于宇宙中心静止不动。从地球向外,依次有月球、水星、金星、太阳、火星、木星和土星,在各自的圆轨道上绕地球运转。

哥白尼与“日心说”

1543年,波兰天文学家哥白尼在临终时发表了一部具有历史意义的著作——《天体运行论》,完整地提出了“日心说”理论。这个理论体系认为,太阳是行星系统的中心,一切行星都绕太阳旋转。地球也是一颗行星,它上面像陀螺一样自转,一面又和其他行星一样围绕太阳转动。

太阳系的形成与地球的起源

人类认识太阳系的历程

1.最早用肉眼观测到的是金星、水星、火星、木星和土星。

2.公元1609年,意大利科学家加利略发明了天文望远镜后,人们才撩开太阳系神秘的面纱.

3.1781年,英国科学家威廉赫歇耳发现了天王星.

4.1846年法国的勒维耶与英国的亚当斯发现了海王星.

5.1930年,美国的汤博发现了冥王星.

6.20世纪50年代,航天探测器的运用,是人类对太阳系的认识进入了一个全新的时代.

水星

金星

地球

火星

天王星

木星

土星

海王星

冥王星

小行星带

太阳系中的一些固体小块闯入地球大气层时,与大气摩擦燃烧而划亮夜空的现象,称为流星。

哈雷彗星是最著名的彗星,绕地球公转的周期是76年

太

阳

系

太阳

太阳系的中心,质量占99.86%

九大行星

水、金、地、火

类地行星

木、土

巨行星

天、海、冥

远日行星

彗星

彗核、彗发、彗尾

流星体 、流星、流星群、陨石等

太阳系的组成

读图 “太阳系示意图”

1.谈谈你对太阳系的认识

a.太阳系的中心是太阳,它集中了太阳系 99.86%的质量.

b.太阳系各天体的运动是按照一定轨道有规律的绕太阳公转的,各天体的排布是有规律的.

2.说一说按照与太阳由近及远顺序,依次写下九大行星的名称.

3.体积最大的两颗行星是什么,它们最显著的特征是什么?

水、金、地、火、木、土、天、海、冥

土星、木星。它们心为固体外为大气层,并且都有光环

包括的行星 距日远近 表面温度 质量 体积 密度 卫星数 有无光环 组成物质

类地行星 水

金

地

火 近 高 小 小 大 无

或

少 无 中心有铁核,金属元素含量高

巨行星 木

土 中 中 大 大 小 多 有 氢、氦、氖

远日行星 天王海王冥王 远 低 中 中 中 少 有

或

无 氢、甲烷

18世纪,天文学家对太阳系的研究中,发现许多行星的运动有一些共同的特点。

太阳系的九大行星绕太阳公转方向和太阳自转方向一致,九大行星绕太阳公转的平面大多接近同一平面。

结论:

这些行星公转的特点如果与太阳系形成有关,就可以作为推论太阳系形成的依据

“康德——拉普拉斯星云说”

太阳系是由一块星云收缩形成的,先形成的是太阳,然后,剩余的星云物质进一步收缩演化,形成地球等行星。

理论依据:

九大行星绕日运行的特征

同向性—公转方向与自转方向相同

共面性—公转轨道平面大多接近于同一平面

轨道的近圆性

太阳系的形成——星云说

星云:是由气体和尘埃物质组成的巨大云雾状天体。直径大多十几光年

人们把宇宙中星际气体、尘埃和粒子流等物质叫做“星际物质”。 星际物质在宇宙空间的分布并不均匀。在引力作用下,某些地方的气体和尘埃可能相互吸引而密集起来,形成云雾状。人们形象地把它们叫做“星云”。

太陽系的形成

一.50亿年前原始太阳星云因万有引力作用而收缩凝聚

太陽系的形成

二:凝聚的星云,绕着中轴旋转,形成中间增厚的大园盘

三:继续旋转,盘面形成几个同心圆的圆环

太陽系的形成

四:中心部份质量较大形成恒星----太阳

圆环部分形成一顆顆行星及卫星

太陽系的形成

太 阳 系 家 族 诞 生了 !

关于太阳系的形成还有哪些学说?

伽利略(Galileo Galilei,1564-1642),意大利物理学家、天文学家和哲学家,近代实验科学的先驱者。

1590年,伽利略在比萨斜塔上做了“两个铁球同时落地”的著名实验,从此推翻了亚里斯多德“物体下落速度和重量成比例”的学说,纠正了这个持续了1900年之久的错误结论。

伽利略著有《星际使者》、《关于太阳黑子的书信》、《关于托勒玫和哥白尼两大世界体系的对话》和《关于两门新科学的谈话和数学证明》。 为了纪念伽利略的功绩,人们把木卫一、木卫二、木卫三和木卫四命名为伽利略卫星。 人们争相传颂:“哥伦布发现了新大陆,伽利略发现了新宇宙”。

1609年,伽利略创制了天文望远镜(后被称为伽利略望远镜),并用来观测天体,他发现了月球表面的凹凸不平,并亲手绘制了第一幅月面图。1610年1月7日,伽利略发现了木星的四颗卫星,为哥白尼学说找到了确凿的证据,标志着哥白尼学说开始走向胜利。借助于望远镜,伽利略还先后发现了土星光环、太阳黑子、太阳的自转、金星和水星的盈亏现象、月球的周日和周月天平动,以及银河是由无数恒星组成等等。这些发现开辟了天文学的新时代。

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况