第一节-VB的可视化开发环境 教案

文档属性

| 名称 | 第一节-VB的可视化开发环境 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 123.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 信息技术(信息科技) | ||

| 更新时间 | 2017-12-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

VB的可视化开发环境

教材分析

俗话说:万事开头难。熟悉VB的开发环境,是学生深入学习VB程序设计的基础。VB的开发环境是一种图形用户界面,使用起来有点类似操作其他Windows软件。熟悉VB环境最好的方法是亲自实践编程,为了使初学者尽快入门,编者设计了一个简单的程序,让学生在创建程序的过程中,初步掌握VB界面的使用,了解VB典型的功能。同时把它分为四个小活动,它们既相互关联又具有一定的独立性,分别描述了VB开发环境的几个关键环节,避免了学生在学习过程中一头雾水。www-2-1-cnjy-com

创建一个简单的VB程序“Welcome”

创建新工和

属性窗口的使用

标签控件的使用

命令按钮的使用

活动一:创建一一个新的应用程序

操作步骤

处理过程

编写思路

设计意图

拓展与延伸

创建一个新工程

启动VB/打开

给出标准工程的创建过程

使学生了解“工程”是VB程序的基本单位

关注VB还可以创建更多工程

根据提示.识别各种窗口

给出窗口感性认识

使学生了解VB的界面组成

关注VB的界面布局

认识VB的工作模式

单击“启动”按钮

或【运行】/【启动】

给出启动模式的操作过程

使学生认识VB的三种基本工作模式并观察标题栏的标题的变化

关注工具栏上其他按钮的功能

单击“结束”按钮或【运行】/【结束】

给出结束模式的操作过程

单击“中断”按钮或【运行】/【中断】

给出中断模式的操作过程

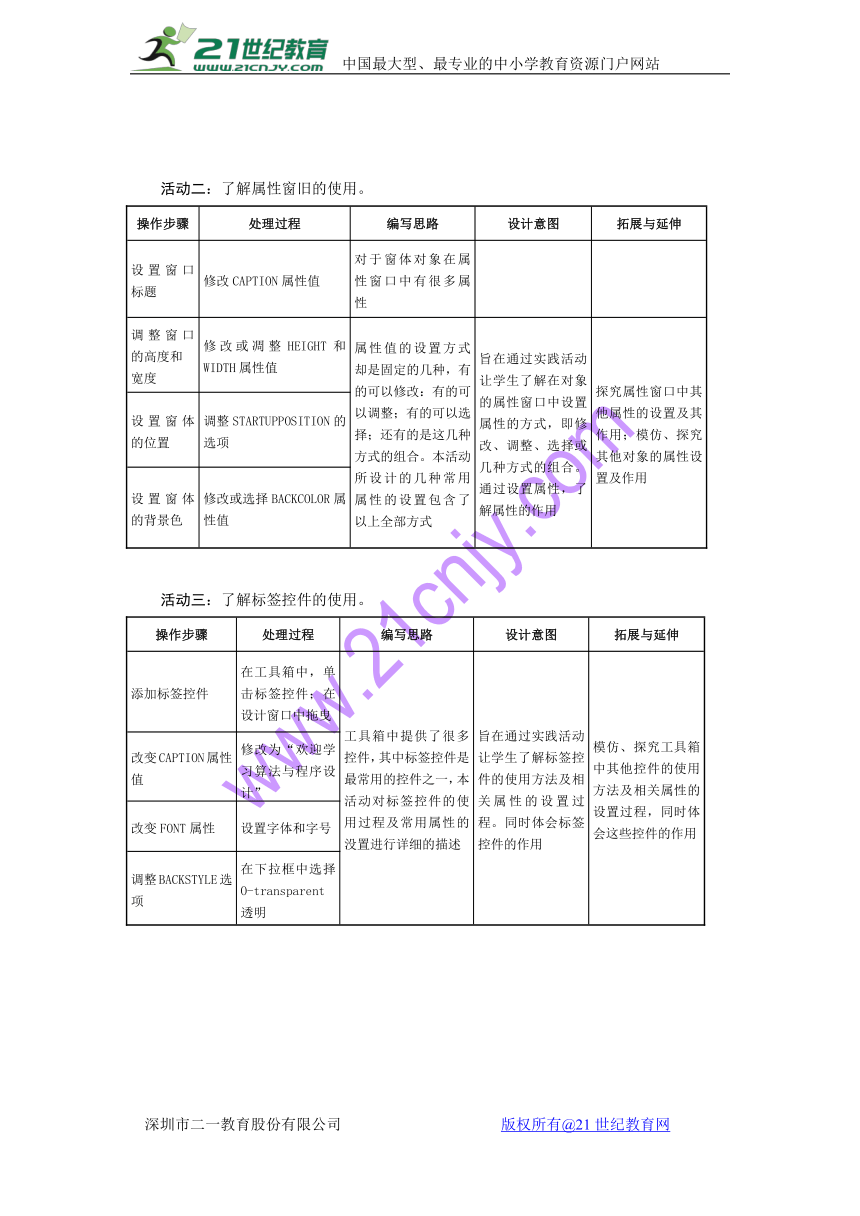

活动二:了解属性窗旧的使用。

操作步骤

处理过程

编写思路

设计意图

拓展与延伸

设置窗口标题

修改CAPTION属性值

对于窗体对象在属性窗口中有很多属性

调整窗口的高度和

宽度

修改或凋整HEIGHT和WIDTH属性值

属性值的设置方式却是固定的几种,有的可以修改:有的可以调整;有的可以选择;还有的是这几种方式的组合。本活动所设计的几种常用属性的设置包含了以上全部方式

旨在通过实践活动让学生了解在对象的属性窗口中设置属性的方式,即修改、调整、选择或几种方式的组合。通过设置属性,了解属性的作用

探究属性窗口中其他属性的设置及其作用;模仿、探究其他对象的属性设置及作用

设置窗体的位置

调整STARTUPPOSITION的选项

设置窗体的背景色

修改或选择BACKCOLOR属性值

活动三:了解标签控件的使用。

操作步骤

处理过程

编写思路

设计意图

拓展与延伸

添加标签控件

在工具箱中,单击标签控件;在设计窗口中拖曳

工具箱中提供了很多控件,其中标签控件是最常用的控件之一,本活动对标签控件的使用过程及常用属性的没置进行详细的描述

旨在通过实践活动让学生了解标签控件的使用方法及相关属性的设置过程。同时体会标签控件的作用

模仿、探究工具箱中其他控件的使用方法及相关属性的设置过程,同时体会这些控件的作用

改变CAPTION属性值

修改为“欢迎学习算法与程序设计”

改变FONT属性

设置字体和字号

调整BACKSTYLE选项

在下拉框中选择O-transparent透明

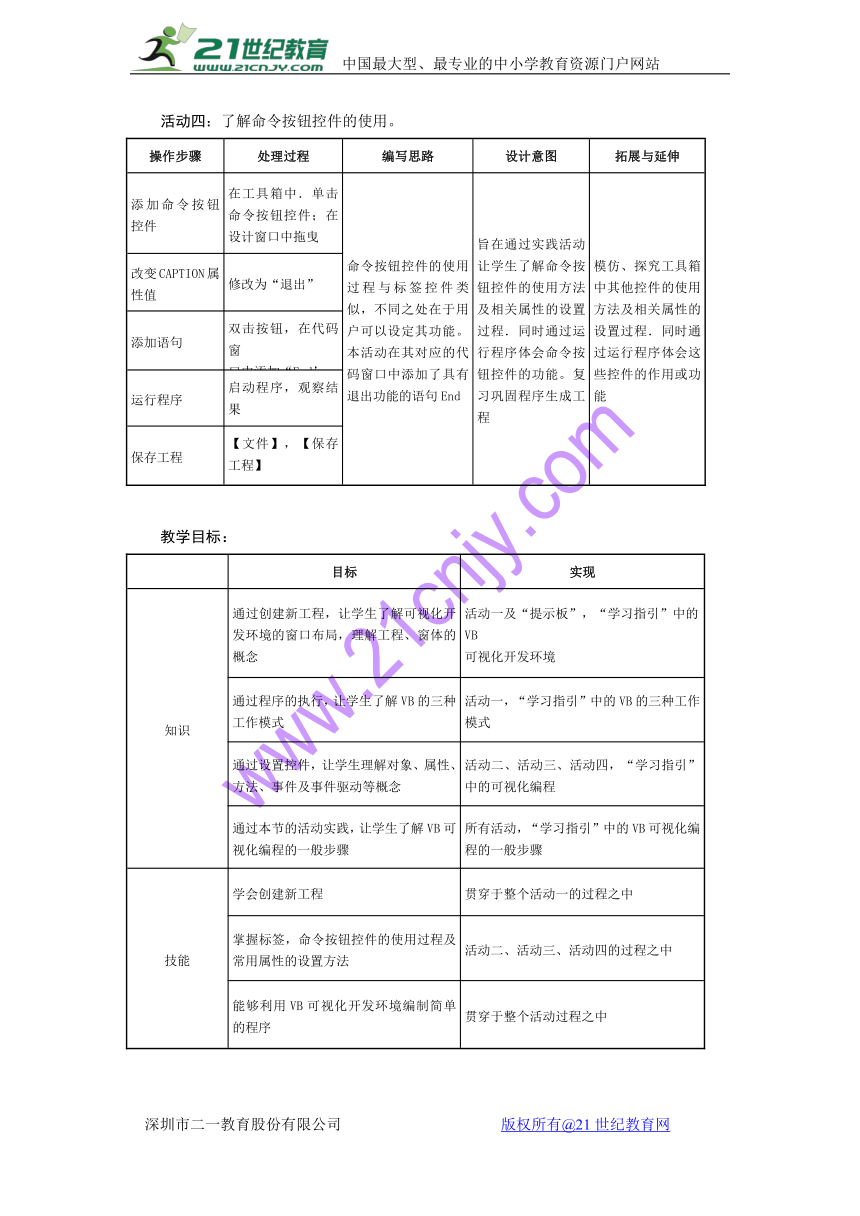

活动四:了解命令按钮控件的使用。

操作步骤

处理过程

编写思路

设计意图

拓展与延伸

添加命令按钮控件

在工具箱中.单击命令按钮控件;在设计窗口中拖曳

命令按钮控件的使用过程与标签控件类似,不同之处在于用户可以设定其功能。本活动在其对应的代码窗口中添加了具有退出功能的语句End

旨在通过实践活动让学生了解命令按钮控件的使用方法及相关属性的设置过程.同时通过运行程序体会命令按钮控件的功能。复习巩固程序生成工程

模仿、探究工具箱中其他控件的使用方法及相关属性的设置过程.同时通过运行程序体会这些控件的作用或功能

改变CAPTION属性值

修改为“退出”

添加语句

双击按钮,在代码窗

口中添加“End’

运行程序

启动程序,观察结果

保存工程

【文件】,【保存工程】

教学目标:

目标

实现

知识

通过创建新工程,让学生了解可视化开发环境的窗口布局,理解工程、窗体的概念

活动一及“提示板”,“学习指引”中的VB

可视化开发环境

通过程序的执行,让学生了解VB的三种工作模式

活动一,“学习指引”中的VB的三种工作模式

通过设置控件,让学生理解对象、属性、方法、事件及事件驱动等概念

活动二、活动三、活动四,“学习指引”中的可视化编程

通过本节的活动实践,让学生了解VB可视化编程的一般步骤

所有活动,“学习指引”中的VB可视化编程的一般步骤

技能

学会创建新工程

贯穿于整个活动一的过程之中

掌握标签,命令按钮控件的使用过程及常用属性的设置方法

活动二、活动三、活动四的过程之中

能够利用VB可视化开发环境编制简单的程序

贯穿于整个活动过程之中

情感态度价值观

通过活动的实践过程。让学生体会VB可视化开发环境的友好的图形用户界面

贯穿于整个活动过程之中

通过亲历编程,使学生对VB强大韵功能有初步的认识

贯穿于整个活动过程、“学习指引”之中,在完成“体验活动”的过程中

通过模仿例程的“体验活动”,树立主动探究的意识

在本节活动的经历过程中,在实践“体验活

动”的过程中

教学重点和难点:

本节学生通过四个小活动实现了一个简单的程序,在实践过程中熟悉VB可视化开发环境。熟悉可视化编程界面,理解常用的术语,掌握常用控件的使用和对象属性的设置是本节的重点,而在实践过程中理解这些术语是重点中的难点。具体来说.不清楚“工程”和“窗体”,就不能理解VR的处理对象;不了解对象、属性等的隶属关系,就无法深入探究可视化编程。因此,我们要在实践活动的过程中细心体会和理解这些术语,值得强调的是:程序是由若干对象构成的,对象具有很多属性,对象具有很多方法,对象能够识别的动作是事件,消息是描述事件发生的信息。这些术语的隶属关系需要教师合理引导学生在本节乃至以后的学习过程中加以体会和总结。21世纪教育网版权所有

课时安排:

本节建议用2课时完成。

教学准备:

准备源程序。教师可以使用Pascal等非可视化编程工具制作源程序,用来实现教材图2—1所示的程序功能.即在屏幕上显示“欢迎学习算法和程序设计”字样。让学生通过对比不同的程序显示效果来体会可视化开发环境的优点。21教育网

教学过程安排:

1.导入新课:“欢迎致词”程序。

(1)实验:学生尝试运行两个程序,其中一个是由VB创建的程序,而另一个是使用Pascal等非可视化编程工具制作的程序,这两个程序能够实现的功能是一样的,但是显示的效果是不同的。21cnjy.com

(2)分组讨论:实验中两个程序的运行结果有什么异同,哪种显示方式比较好?

(3)通过讨论,将学生的学习兴趣调动起来,自然地过渡到如何制作窗体式的程序。

2.创建一个新的应用软件。

(1)实验:创建新工程,要求学生根据教材上的提示创建新工程,完成活动一的步骤1。

(2)讨论:VB主窗口的组成,要求学生利用以前学习软件的知识和经验来认识VB的主窗口。

(3)介绍“学习指引”中的“VB可视化开发环境”VB主窗口部分。

(4)思考:当窗体中的部分内容没有显示的时候,怎样让它们重新显示呢?

(5)实验:认识VB的工作模式,要求学生尝试对VB程序进行调试,并观察在运行调试、终止调试和中断调试的时候VB主窗口有什么变化,完成活动一的步骤2。

(6)介绍“学习指引”中的“VB的三种工作模式”。

(7)思考:除了使用“运行”菜单中的启动以外,还有什么命令可以调试程序?

3.开始主体活动:制作“欢迎词”程序。

(1)设计属性窗口样式:要求学生按照教材要求设计属性窗口的窗体标题、窗体高度及宽度、窗体位置和窗体背景色,完成活动二。21·cn·jy·com

(2)使用标签控件制作欢迎标语,并设置字体等属性,完成活动三。

(3)添加退出按钮,并编辑按钮响应的代码,完成活动四的步骤1—4。

(4)保存工程,完成活动四的步骤5。

(5)思考:“文件”菜单中还有其他几种保存方式,它们分别具有哪些功能?

制作“欢迎词”程序是本节的重点,在这个活动中教师应该充分发挥学生的主动性和创造性,在对程序的主体框架作出要求后可以让学生对程序的控件进行个性化创作,通过这种创作活动让学生了解各种控件的属性。同时,教材中一些隐含的操作成为了教学的难点,比如属性窗口、l工具箱等如何显示和隐藏等,这些内容并没有在教材中出现,但是在实际应用中学生经常会遇到,于是,在这里,让学生解决这些隐藏的问题就至关重要了。教师可以预设各种小障碍让学生解决,从而达到灵活应用的目的。www.21-cn-jy.com

4.介绍“学习指引”中“VB的可视化开发环境”的“窗体设计窗口”、“工具箱”、“工程资源管理窗口”、“属性窗口”、“窗体布局窗口”。2·1·c·n·j·y

5.运行调试。

6.介绍“学习指引”中的“可视化编程”和“VB可视化编程的一般步骤”。

7.总结:可视化编程的优点。

要点提示:

1.学生在实践活动的过程中,教师要注意引导学生把握操作的规律,善于把以前学过的同类软件的技能迁移过来,如在进行具体设置时要先选择操作对象等。

2.在分组时,要把具有不同基础层次的学生进行合理组合,把基础好的同学分开,这样有利于共同进步。

3.教师在指导学生实践的过程中,对于一些基本术语的理解及隶属关系要及时进行强调,帮助初学者快速入门。【来源:21·世纪·教育·网】

4.教师一定要让学生认识到可视化程序设计在一定程度上不受活动次序的限制,如活动二、活动三、活动四的处理顺序可以互相调整,不影响程序的整体效果。

本节的“学习指引”中的内容比较多,教师可以根据学生学习的习惯合理地分割其中的内容,穿插在编程的各个环节进行讲解和补充,不一定要完整、系统地进行讲解,这样能让学生更好地将理论和实践结合在一起。21·世纪*教育网