部编本人教版八年级上册语文《记承天寺夜游》 课件

文档属性

| 名称 | 部编本人教版八年级上册语文《记承天寺夜游》 课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-01-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

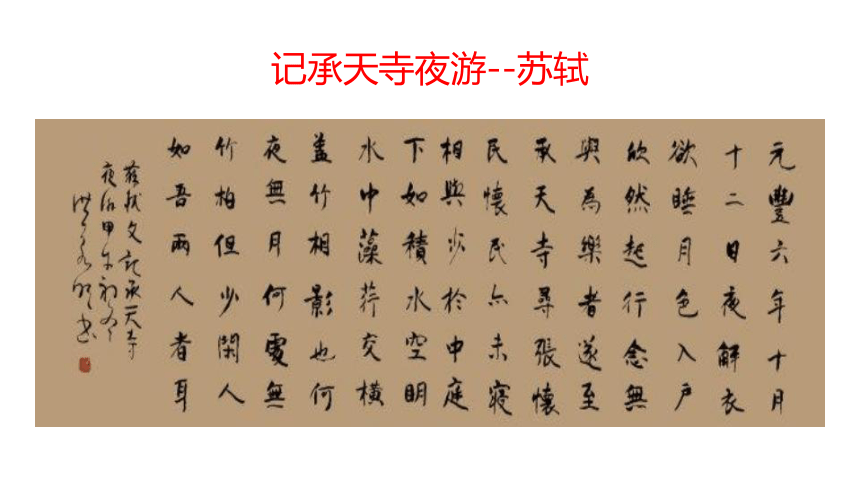

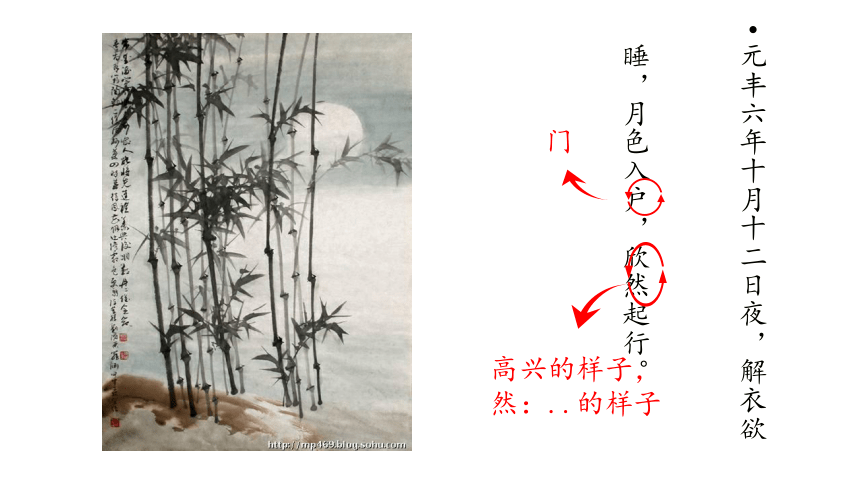

课件18张PPT。记承天寺夜游苏轼中学语文微课程系列课文解读《记承天寺夜游》是宋代文学家苏轼创作的一篇短文。文章对月夜景色作了美妙的描绘,真实地记录了作者被贬黄州的一个生活片段,也体现了他与张怀民的深厚友谊与对知音甚少的无限感慨。全文情感真挚,言简义丰,起于当起,止于当止,如行云流水,一气呵成。苏轼,宋代文学家。字子瞻,号东坡居士。眉州眉山人。嘉祐年间进士。曾上书力言王安石新法之弊,后因作诗讽刺新法而下御史狱,贬黄州。宋哲宗时任翰林学士,侍读学士、礼部尚书等职,。后又贬谪惠州、儋州。多惠政。卒谥文忠。此文写于宋神宗元丰六年,作者被贬到黄州已经有四年了。元丰二年七月,经历了“乌台诗案”的苏轼被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。在这种情况下,作者近乎流放,心情忧郁,于是写了这篇短文。乌台诗案,即御史台诗案。它兴讼于宋神宗元丰二年(1079)。苏轼步入仕途之日,正值王安石变法之时。朝廷上革新派和守旧派两军对峙,斗争激烈。苏轼站在守旧派的立场上,多次上书神宗,表明自己的反对态度,并请求尽快制止变法。请求未果,于是希望离开政治斗争的旋涡,故上书请求外任。在外任期间,苏轼针对新法推行中出现的问题,写了一些讥讽新法的诗文,引起了一些人的嫉恨。权监察御史何正臣,国子博士李宜,权御史中丞李定等人指控苏轼写诗文讪谤朝政、反对新法、指斥皇帝,要求处置苏轼。记承天寺夜游--苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。门高兴的样子,

然:..的样子念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。于

是想到怀民亦未寝,相与 于中庭步共同

一同状语后置庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。大

概

是澄澈

透明纵横

交错何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

只

是怀明,你看这庭院中的月光多像清澈的积水妙!妙!你看那影子,多像藻荇1、作者为什么要夜游承天寺?我很郁闷月色很美被贬后心情很郁闷2、作者到承天寺后看到了怎样的景色?庭下如积水空明水中藻荇交横,盖竹柏影也全句没有写一个月字,却无处不是皎洁的月光。“积水空明”,四字来比喻庭院中月光的清澈透明,给人以一池春水的静谧之感;“藻荇交横”四字来比喻月下美丽的竹柏倒影,营造一种水草摇曳的动态之美;整个意境静中有动,动而愈见其静。3、面对这样的美景作者发出了怎样的感慨?何夜无月何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。4、我们应该怎样解读作者的这种感慨?一个 字包含了作者几多感慨,有被贬谪的悲凉,有漫步的悠闲,有自我派遣的达观,还有悠闲赏月的欣喜。闲作者通过对月夜景色作了美妙的描绘,真实地记录了作者被贬黄州的一个生活片段,也体现了他与张怀民的深厚友谊与对知音甚少的无限感慨,同时表达了他壮志难酬的苦闷及自我排遣,同时表现了他旷达乐观的人生态度。主题

然:..的样子念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。于

是想到怀民亦未寝,相与 于中庭步共同

一同状语后置庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。大

概

是澄澈

透明纵横

交错何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

只

是怀明,你看这庭院中的月光多像清澈的积水妙!妙!你看那影子,多像藻荇1、作者为什么要夜游承天寺?我很郁闷月色很美被贬后心情很郁闷2、作者到承天寺后看到了怎样的景色?庭下如积水空明水中藻荇交横,盖竹柏影也全句没有写一个月字,却无处不是皎洁的月光。“积水空明”,四字来比喻庭院中月光的清澈透明,给人以一池春水的静谧之感;“藻荇交横”四字来比喻月下美丽的竹柏倒影,营造一种水草摇曳的动态之美;整个意境静中有动,动而愈见其静。3、面对这样的美景作者发出了怎样的感慨?何夜无月何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。4、我们应该怎样解读作者的这种感慨?一个 字包含了作者几多感慨,有被贬谪的悲凉,有漫步的悠闲,有自我派遣的达观,还有悠闲赏月的欣喜。闲作者通过对月夜景色作了美妙的描绘,真实地记录了作者被贬黄州的一个生活片段,也体现了他与张怀民的深厚友谊与对知音甚少的无限感慨,同时表达了他壮志难酬的苦闷及自我排遣,同时表现了他旷达乐观的人生态度。主题

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读