第一章演化的自然教案[下学期]

图片预览

文档简介

第一章 演化的自然

各位老师

上午好!

今天我分析的内容是第六册《科学》第一章演化的自然。纵观1—6册的科学内容,这一章的内容最难把握,因为这一章的部分内容是完全漠生的面孔。(如宇宙的起源这节内容不但是自然科学没有、高中生物没有、连高中地理也没有)不但如此,这一章的内容比以前的内容具有更强的综合特色。要求以更为宏观的角度将自然界看作一个相互联系、不断变化的整体。而且对抽象思维能力与依据证据建立假说的能力要求极高,而且在教学中还充溢着自然界的万事万物都在发展变化的哲学观点。因此,到目前为止,我仍觉得有些内容无法把握,等会与大家一起商榷。那么倒底这一章讲了哪些内容呢?

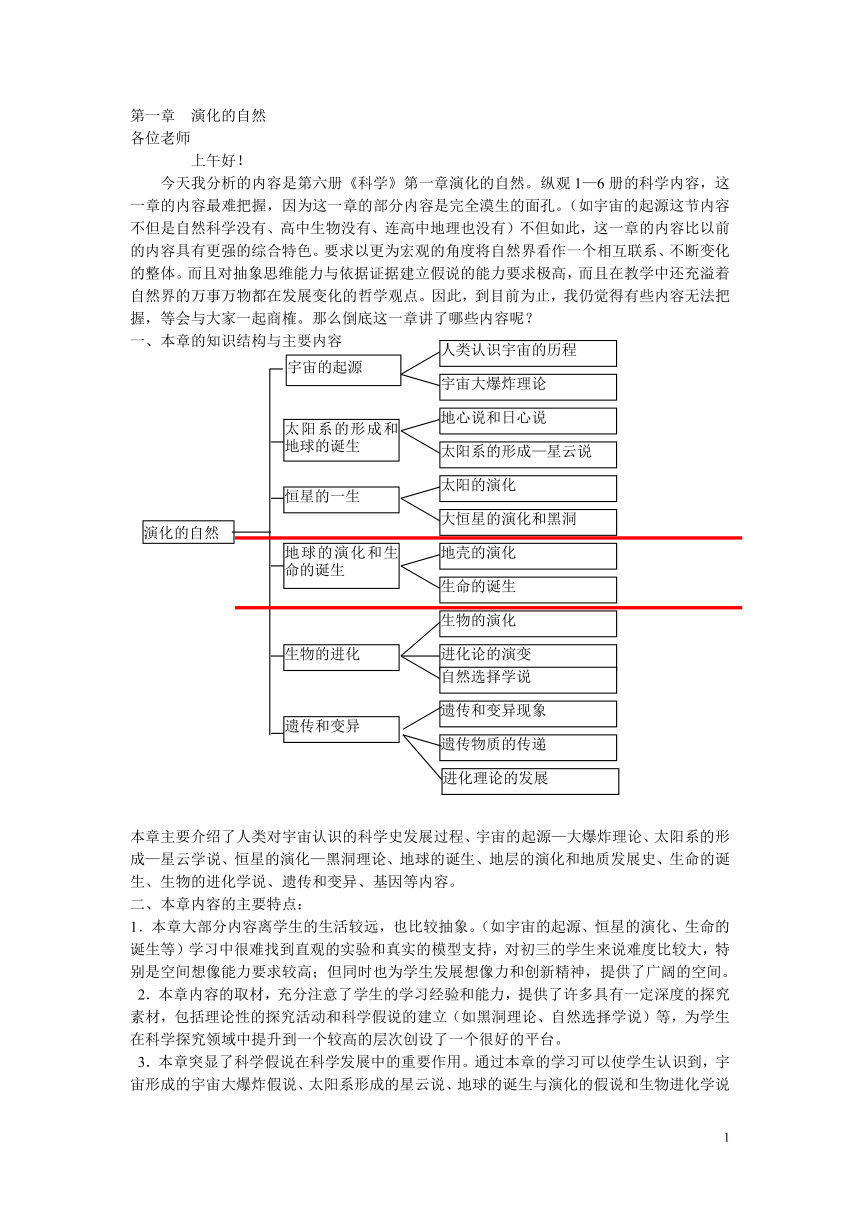

一、本章的知识结构与主要内容

本章主要介绍了人类对宇宙认识的科学史发展过程、宇宙的起源—大爆炸理论、太阳系的形成—星云学说、恒星的演化—黑洞理论、地球的诞生、地层的演化和地质发展史、生命的诞生、生物的进化学说、遗传和变异、基因等内容。

二、本章内容的主要特点:

1.本章大部分内容离学生的生活较远,也比较抽象。(如宇宙的起源、恒星的演化、生命的诞生等)学习中很难找到直观的实验和真实的模型支持,对初三的学生来说难度比较大,特别是空间想像能力要求较高;但同时也为学生发展想像力和创新精神,提供了广阔的空间。

2.本章内容的取材,充分注意了学生的学习经验和能力,提供了许多具有一定深度的探究素材,包括理论性的探究活动和科学假说的建立(如黑洞理论、自然选择学说)等,为学生在科学探究领域中提升到一个较高的层次创设了一个很好的平台。

3.本章突显了科学假说在科学发展中的重要作用。通过本章的学习可以使学生认识到,宇宙形成的宇宙大爆炸假说、太阳系形成的星云说、地球的诞生与演化的假说和生物进化学说等所有的科学假说都不可能是十全十美和一成不变,都是在不断进步和完善的。科学假说对当时的科学发展都有一定的促进作用。

4.教科书内容的编排还注意创设便于学生探究式学习的情景,在问题驱动下展开内容。教材中设计了大量的讨论、思考、模拟实验和分组实验,引导学生进行科学探究,把科学探究突出地放在了显现的位置。

5.本章内容展示了科学家对真理不断探究的过程,使学生深切的领悟到人类追求真理的意志与精神。

三、单元划分和课时安排

单元 内容 节名 课时

一 宇宙的起源 第1节 2

一 太阳系的形成与地球的诞生 第2节 1

一 恒星的一生 第3节 1

二 地球演化和生物和生命的诞生 第4节 2

三 生物的进化 第5节 3

三 进化与遗传 第6节 制作1 3

合计 12

四、教学目标、教材分析和教学建议

第一章演化的自然

第一节宇宙的起源

教学目标:

1、了解人类对宇宙的认识

2、知道宇宙膨胀的现象和证据

3、尝试根据证据建立假说

4、了解大爆炸宇宙论的主要观点

教学重点与难点

了解宇宙大爆炸的主要观点

学情分析:

9年级的学生对外界新事物具有极强的好奇心,对于人类的未知如宇宙的起源具有极强的探索心理,而且9年级学生具有一定的空间想象能力,容易接受新的事物与新的观点。因此,对于宇宙的起源学生怀着极大的兴趣与求知欲望。若教师单单按课本教学将扼杀学生的求知欲与创新思维。所以本课时教学必须拓展进行,给学生更多的资料,指导学生根据资料建立宇宙起源的假说,并尽可能的引导学生了解大爆炸宇宙论的主要观点。

但是,由于学生知识层面的局限,教学应具有较大的弹性,着眼点不在于学生记住多少知识,而在于使学生对宇宙有一个初步、正确的了解。知道宇宙的浩瀚,宇宙在膨胀、宇宙在不断演化。启发学生的想像力和对科学的兴趣。“阅读资料”的学习应在学生阅读的基础上,通过组织课堂讨论,帮助学生消化、理解正文和“阅读材料”的内容。但不要要求学生记住阅读材料的内容。

教学建议:

1、尽可能多的学习宇宙学的知识掌握更多的证据与理论

给人一杯水,自已要有一桶水。虽然这个观点已受到批判,认为是注入式的教学。但在第一单元1——3节的教学中,教师最缺乏的是背景知识,如果只有课本的知识(只了解支持大爆炸理论的红移现象,根本无法应对学生的质疑,所以教师教学之前必须有充足的知识储备。)要帮助学生认可宇宙大爆炸的观点,教师还需了解;(1)星系红移现象

(2)宇宙微波背景辐射(3)古老天体的时标(4)宇宙中氦元素的丰度(5)宇宙大爆炸后的演化(6)宇宙的将来

2、尽可能多的运用视频、动画与图片帮助学生了解;(如宇宙大爆炸的证据与演示)

3、尽可能的降低知识的难度;教学目标中强调只要知道宇宙膨胀的现象和证据;了解大爆炸宇宙论的主要观点,因此教学后只要学生认可宇宙是由爆炸产生,宇宙在膨胀,能够复述大爆炸的主要观点即可。

4、尽可能的给学生以想像的空间,允许学生建立各种模型。如对于宇宙的过去与将来,学生认为黑洞是通向另一个宇宙通道;另一个宇宙从黑洞的大爆炸开始。或者有的学生受人类对地球形状认识的影响,更为虚无的认为人类永远无法认识宇宙,直到有一天人类跳出宇宙才能较准确的认识宇宙也可。

背景资料:

1、盘古开天辟地说(中国古代神话)

2、宇宙稳态理论:宇宙是无边无际的,除了一些细微部分外,基本没有什么变化。宇宙不需要一个开端或结束。物质总是以恰当的速度不断创生着,这一创生速度刚好与因膨胀而使物质变稀的效果相平衡,从而使宇宙中的物质密度维持不变。这种状态从无限久远的过去一直存在至今,并将永远地继续下去。(托马斯。戈尔德;赫尔曼。邦迪;弗雷德。霍伊尔于20世纪40年代提出)

3、宇宙大爆炸理论

学生也会提出来。但学生往往无法说出大爆炸理论的证据。因此,通过阅读材料,引导学生了解大爆炸理论的形成与证据。

微波背景辐射的发现

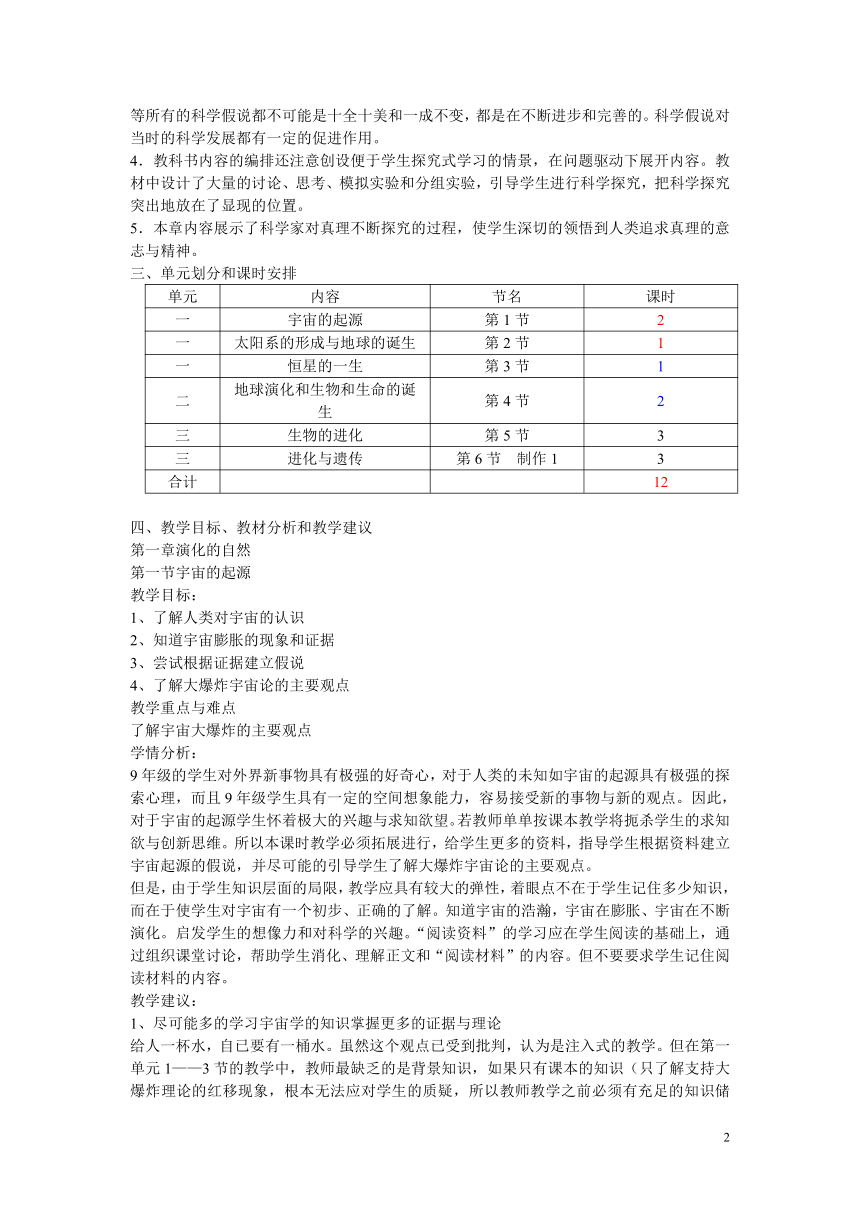

微波背景辐射的发现,使大多数宇宙学工作者相信了热大爆炸宇宙模型的正确性,并很快使这个理论成为现代宇宙学中占主导地位的理论,获得了标准模型的称号。这项发现也使荚国的两位无线电工程师彭齐亚斯与威尔逊荣获了1978年度诺贝尔物理学奖。瑞典科学院在颁奖的决定中指出:“彭齐亚斯和威尔逊的发现是一项带有根本意义的发现,它使我们能够获得很久以现,它使我们能够获得很久以前、在宇宙创生时期发生的宇宙过程信息。”确实如此,这项发现称得上是20世纪天体物理学最重要的发现之一,是哈勃定律以来宇宙学上最重大的进展,然而这一发现纯属“偶然”这一重要发现的发现人,并非专门研究宇宙学的科学家,而是从事无线电技术工作的工程师。

1964年美国贝尔电话实验室在新泽西州的克劳福德山上建起了一架巨大的喇叭形天线。他们建造这架天线的目的是为了查明各种无线电噪声的采源,以便改善当时刚刚起步的卫星通信质量,提高通信效率。彭齐亚斯和威尔逊的工作,就是利用这架方向性极强的天线来查明空间中各种噪声源,并负责设法消除或降低这些噪声的影响。他们的工作态度十分勤奋而努力,工作作风是如此严谨,但出乎他们意料的是在微波段上总有一些温度很低的噪声无法消除。从1964年歪¨965年的一年多时间里彭齐亚斯与威尔逊经过不断努力,做了各种测试与检测总有那么一些“剩余噪声”无法消除。作为工程师,他们关心的是测试与改进天线的性能。在他们工作告一段落后,发表了题目为“在4080兆赫上额外天线温度的测量”的报告。这是一篇纯技术测量的报告,没有一点天体物理学的味道。但正是这一如实的测量报告,使贝尔实验空为提高卫星通信质量而进行的这项非常实用的研究项目,意外地获得了完全属于基础理论研究的纯粹是宇宙学探索的一项伟大发现——微波背景辐射。

科学探索是来不得半点虚假的。彭齐亚斯和威尔逊的成功获奖也是对他们诚实的科学态度和忠于实验结果严谨作风的褒奖。

热大爆炸宇宙模型的另外两个重要观测证据

除了微波背景辐射外,还有一些支持热大爆炸宇宙模型的观测证据,这里要介绍的是古老天体的时标和宇宙的氦丰度。

古老天体的时标指的是通过天文观测确认古老天体的年龄是否一致,是否与热大爆炸宇 宙模型给出的宇宙年龄(约150亿年)相符合。

天文学家通常根据恒星演化理论来确定天体年龄。由于球状星团是一群同时诞生的恒 星,所以天文学家根据不同球状星团中出现红巨星的情况和恒星中所含各种元素的比例就可 以确定这一群恒星的年龄。目前测量到的最“年老”的球状星团的年龄为150亿年,并且所有“年老”球状星团的年龄都很接近,都在100亿到150亿年之间。这个数值确实与热大爆炸宇宙模型给出的宇宙年龄很符合。为了确定这一方法得到的“年老”球状星团年龄的可靠性,文学家还采用放射性同位素测量法来核对。譬如说根据太阳系诞生之时所含重元素铀235及铀238的相对丰度(即百分含量)和现在的相对丰度以及它们的寿命(半衰期)可以算出太阳系的年龄在50亿年左右。当然,太阳系诞生之时铀元素的相对丰度是无法测量的,不过可以根 据恒星演化理论知道,太阳系的铀其实不是太阳系本身的产物,而是太阳系形成之前超新星爆 发的结果。超新星爆发时重元素的丰度可以计算,铀235和铀238在当时的丰度之比为1.9,这样再根据铀235和铀238现在的丰度之比就可以推算出铀元素大约形成在70亿年前。除了用铀235与铀238的丰度之比以外,天文学家还用其他一些重元素,例如钍244与钍232之间的丰度比等来推算太阳系的年龄,得到了大致相同的结果。利用放射性同位素测量法,天文 学家还测量了陨石和从月球上取来的样品中重元素的丰度,综合起来得到了这样一个结论:我们的银河系大约是在110亿年前诞生的。这个结论与“年老”球状星团的年龄基本相同,所以测量到的“年老”球状星团年龄,应该是可信的。

对宇宙氦丰度(即氦的相对百分含量)的观测同样有利于热大爆炸宇宙模型。

自然界有100多种元素,其中原子量最小的元素是氢,在氢的原子核中只有1个质子,第2号元素是氦,在氦的原子核中有2个质子和2个中子。不同的元素在自然界中的含量是不同的。科学家们通常用一类元素在被测样品中的百分含量表示这类元素在样品中的多寡。这类元素的百分含量也就是它的丰度。科学家们还发现,自然界中含量最丰富的元素是氢,约占宇宙原子总数的93%,占宇宙物质质量的76%,其次是氦,约占宇宙原子总数的7%,占宇宙物质质量的23%。相比之下,其他元素的数量少得可怜,而且元素原子量越大,一般来说它的丰度也就越小。事实上,氦以后的元素加在一起也只占宇宙物质质量的1%。目前在宇宙各个方位各个区域观测到的氦丰度都在23%左右。这一观测结果很难用恒星演化理论的元素生成来解释。因为按照在恒星演化过程中诞生元素的理论,氦元素只能出现在恒星演化的主序星阶段和红巨星阶段,而且大量的氦元素应当出现在主序星阶段后期和红巨星阶段的初期,没有恒星的区域就应该没有什么氦元素,即使有氦元素,在数量上也是微乎其微的。所以我们可以认为,氦元素的丰度在宇宙的每个地方都大致相同而且达到23%那样大,必然和宇宙的行为有关,必然和宇宙的起源有关,氦丰度必定包含着与宇宙起源有关的信息。事实上,科学家们利用热大爆炸宇宙模型给出的宇宙演化理论,经过精确计算,得到宇宙的氦丰度值恰好等于23%,还得出今天观测到的氦丰度在宇宙早期就形成的结论(宇宙大爆炸后的第189秒后形成)。所以我们说,氦丰度的观测事实与热大爆炸宇宙理论计算非常一致。

二、宇宙的演化

既然宇宙是由于大爆炸产生的,则大爆炸在什么时候发生,大爆炸后又发生了什么,今天的宇宙是怎样的。

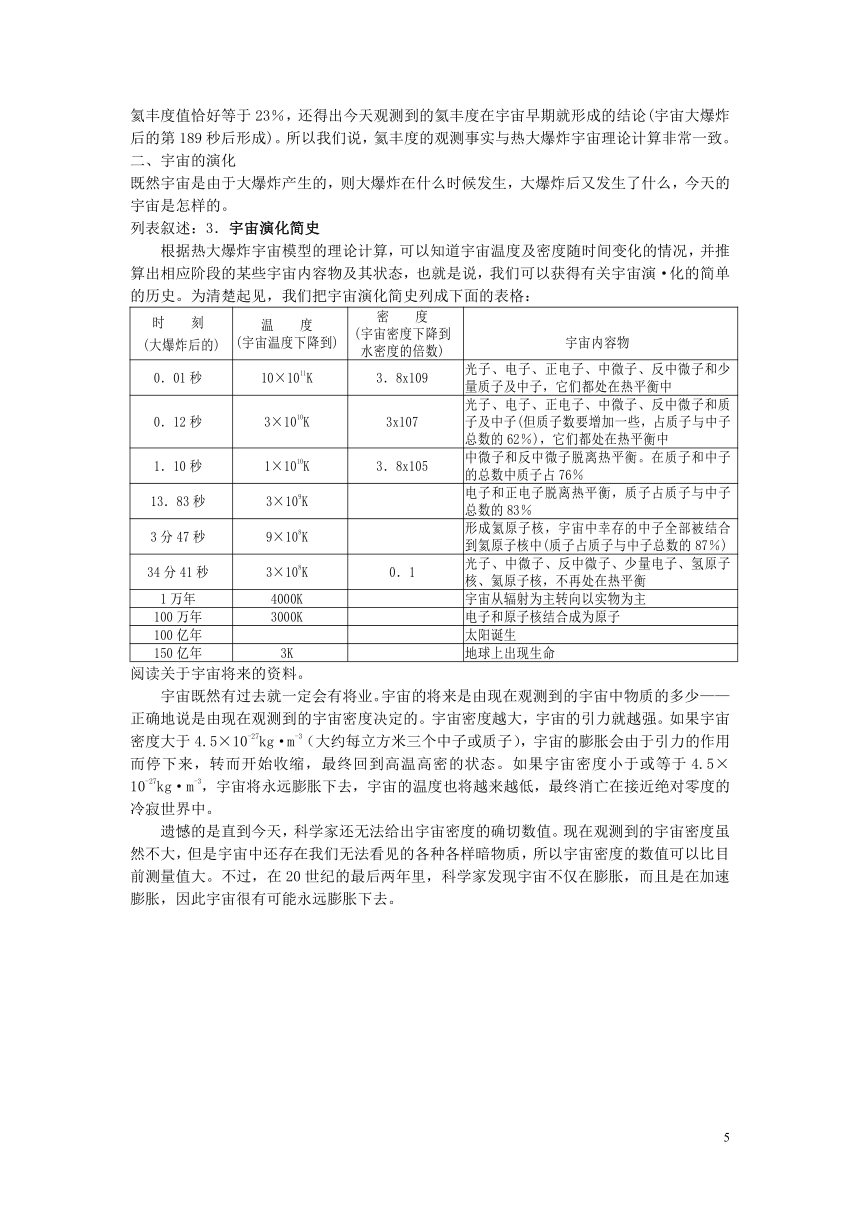

列表叙述:3.宇宙演化简史

根据热大爆炸宇宙模型的理论计算,可以知道宇宙温度及密度随时间变化的情况,并推算出相应阶段的某些宇宙内容物及其状态,也就是说,我们可以获得有关宇宙演·化的简单的历史。为清楚起见,我们把宇宙演化简史列成下面的表格:

时 刻(大爆炸后的) 温 度(宇宙温度下降到) 密 度(宇宙密度下降到水密度的倍数) 宇宙内容物

0.01秒 10×1011K 3.8x109 光子、电子、正电子、中微子、反中微子和少量质子及中子,它们都处在热平衡中

0.12秒 3×1010K 3x107 光子、电子、正电子、中微子、反中微子和质子及中子(但质子数要增加一些,占质子与中子总数的62%),它们都处在热平衡中

1.10秒 1×1010K 3.8x105 中微子和反中微子脱离热平衡。在质子和中子的总数中质子占76%

13.83秒 3×109K 电子和正电子脱离热平衡,质子占质子与中子总数的83%

3分47秒 9×108K 形成氦原子核,宇宙中幸存的中子全部被结合到氦原子核中(质子占质子与中子总数的87%)

34分41秒 3×108K 0.1 光子、中微子、反中微子、少量电子、氢原子核、氦原子核,不再处在热平衡

1万年 4000K 宇宙从辐射为主转向以实物为主

100万年 3000K 电子和原子核结合成为原子

100亿年 太阳诞生

150亿年 3K 地球上出现生命

阅读关于宇宙将来的资料。

宇宙既然有过去就一定会有将业。宇宙的将来是由现在观测到的宇宙中物质的多少——正确地说是由现在观测到的宇宙密度决定的。宇宙密度越大,宇宙的引力就越强。如果宇宙密度大于4.5×10-27kg·m-3(大约每立方米三个中子或质子),宇宙的膨胀会由于引力的作用而停下来,转而开始收缩,最终回到高温高密的状态。如果宇宙密度小于或等于4.5×10-27kg·m-3,宇宙将永远膨胀下去,宇宙的温度也将越来越低,最终消亡在接近绝对零度的冷寂世界中。

遗憾的是直到今天,科学家还无法给出宇宙密度的确切数值。现在观测到的宇宙密度虽然不大,但是宇宙中还存在我们无法看见的各种各样暗物质,所以宇宙密度的数值可以比目前测量值大。不过,在20世纪的最后两年里,科学家发现宇宙不仅在膨胀,而且是在加速膨胀,因此宇宙很有可能永远膨胀下去。

第2节 太阳系的形成与地球的诞生

教学目标:

1、知道托勒密的“地心说”和哥白尼的“日心说”宇宙体系

2、大致了解地心说与日心说的历史进步性与局限性

3、了解太阳系形成的主要学说——星云说

4、了解科学假说的时代局限性

5、感悟科学家科学探究的历程

教学重点:

地心说与日心说;太阳系形成的主要学说——星云说

学情分析:

通过小学与初中的学习,学生对于托勒密的“地心说”和哥白尼的“日心说”宇宙体系非常熟悉,可以说闭着眼睛都能说出地心说与日心说的代表人物与主要内容。但是,学生对于为什么地心说能统治人类几千年,为什么日心说替代地心说是历史的进步,日心说是否正确?即地心说与日心说的历史进步性与局限性了解极少,大多数学生往往只知其然而不知其所以然。因此在本课时的教学重点并非在于阐述地心说与日心说的内容,可应该如何使学生体会到地心说与日心说的历史进步性与局限性。并能够从太阳系观测到的现象,初步建立太阳系演化的观点与模型。

教学建议:

1、教学让学生搜集资料,讨论“(1)什么是地心说?(2)为什么地心说统治了人类1300多年?(3)地心说有什么不足?(3)日心说如何解决这一问题的?(4)日心说的主要观点?(5)日心说是否正确?”(资料从托勒密到哥白尼)

从而使学生在讨论过程中体悟到地心说与日心说的历史进步性与局限性

2、通过图片与视频展示太阳系行星绕太阳公转的三个特征:同向性、近圆性、共面性。也就是说,太阳的九大行星都是自西向东绕太阳公转;它们的公转轨道基本上近于圆形的,同时这九大行星的公转轨道基本上在同一个平面上。

然后引导学生讨论:这三方面的特征对太阳系各大行星的起源产生什么样的启示?

注意:讨论时学生能说几种就几种,不要拓展,太难、面太广;若学生无法讨论则直接到下面教学(星云说;灾变说;慧星碰撞说;陨星说;宇宙星云说;双星说;行星平面说;卫星说等)

从而使学生感悟科学家科学探究、建立假说的过程、也认识到假说的不确定性。

背景资料:

从托勒密到哥白尼(地心说与日心说的历史进步性与局限性)

早在公元前4世纪,古希腊哲学家亚里士多德就已提出了"地心说",即认为地球位于宇宙的中心。公元140年,古希腊天文学家托勒密发表了他的13卷巨著《天文学大成》,在总结前人工作的基础上系统地确立了地心说。根据这一学说,地为球形,且居于宇宙中心,静止不动,其他天体都绕着地球转动。这一学说从表观上解释了日月星辰每天东升西落、周而复始的现象,又符合上帝创造人类、地球必然在宇宙中居有至高无上地位的宗教教义,因而流传时间长达1300余年。

早在两千多年前,古希腊天文学家阿里斯塔克就已提出了朴素的"日心说"。他指出,太阳位于宇宙中心静止不动,地球则绕着太阳运动,同时又绕轴自转。可惜由于科学水平的限制,这一天才的思想未能为人们所认识。直到中世纪末,由于用托勒密地心体系推算出来的行星位置与实际天象的观测结果不符,人们才开始怀疑地心说的正确性。1543年,波兰天文学家哥白尼在他的不朽名著《天体运行论》中系统地提出了日心说。在他阐释的日心体系中,太阳居于宇宙的中心,地球和其他行星沿着圆形轨道绕太阳运行。这样一来,托勒密地心体系中需要用极为复杂的运动图象来解释行星运动天象的烦琐的工作一下子变得十分简单。后来,德国天文学家开普勒指出,行星绕太阳运动的轨道应该是椭圆而不是圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。这一重大发展使得观测结果完全可以用理论来加以解释和预报,日心说的地位进一步得以巩固。

按照日心学说,就地球上的人来看,天上恒星的位置应随着地球绕太阳运动而发生变化。在哥白尼提出日心说后的近300年中,人们进行了大量的观测,企图证明这一点,可是始终没有成功。原来,恒星离开地球十分遥远,最近的一颗也远达43万亿千米。因此,地球围绕太阳运行造成的这颗恒星的位置变化只有12.5。恒星越远,这一变化也越小,当时的观测仪器是无法探测到的。直到1838年,德国天文学家白塞尔才首次利用三角方法测出一颗名为天鹅61的恒星的位置变化,并推算出它的距离为11.2光年,从而最终证实了哥白尼的日心地动学说。地球的地位从居宇宙之中的特殊天体降为绕太阳运动的一颗普通行星。

太阳并不位于宇宙中心

1608年,荷兰人李波尔赛在一次偶然的机会中发明了望远镜。翌年,意大利物理学家、天文学家伽里略在得知这一消息后,立刻亲自动手制作了第一架天文望远镜,并不断加以改进。伽里略利用他的望远镜发现了月球表面的环形山、金星月相、木星的卫星、太阳黑子,发现了茫茫银河由无数个恒星所组成。

早在15世纪中叶,德国大主教尼古拉就已猜测黑夜天穹中的恒星都是一个个十分遥远的太阳。1584年,意大利人布鲁诺明确提出宇宙是无限的,恒星都是遥远的太阳,太阳只是无数个恒星中的普通一员。1750年,英国天文学家赖特指出,银河和所有观测到的恒星构成一个巨大的扁平状天体系统,由于太阳连同地球位于这一系统的内部,从不同方向观测才看到了银河和离散分布的点点繁星。1785年,英籍德国天文学家威廉·赫歇尔利用他自制的当时世界上最大的46厘米望远镜,通过长期的实际观测,并经过精心的分析研究,建立了第一个银河系模型。在这一模型中,太阳仍然位于当时人们所认识的宇宙范围——银河系的中心。由于赫歇尔个人在当时的威望,这一观念一直维持了130余年之久。

资料:伟大的科学家——托勒密的贡献

一提到托勒密,人们自然就想起他的"地球中心说"。这学说是他在他的巨著《天文学大成》里详加阐述的。托勒密一生主要有两部巨著,另一部是八卷本的《地理学指南》。这是他编制的一本地名辞典和地图集。书中给出了几千个地方的地理位置,堪称是一项伟大成就。

在《地理学指南》这部巨著中,托勒密谈到了地理位置的确定问题。他提出了一种等间距的坐标网格,用"度"来进行计算。托勒密可算得上是第一个明确提出经纬度理论的人。他的理论中,纬度从赤道量起,而经度则从当时所知道的世界最西地点 幸运岛算起。这一切已经和今天的经纬度概念很相接近了。

在托勒密之后的一千多年内,关于确定经度的问题,一直没有获得重大进展。

问题:太阳系倒底是怎样的?以太阳为中心的太阳系是如何形成的?

太阳系形成的灾变说

最早的灾变说是法国动物学家布丰(George Louis Leclerc de Buffon)在1745年提出的。他认为,太阳比行星先形成,太阳形成后,曾经有一个彗星“掠碰”(擦边而过)到它,使太阳自转起来,同时碰出了不少物质。这些物质一部分落回太阳,一部分脱离太阳的引力飞走了,还有一部分则绕太阳旋转起来,后来形成了行星。根据我们现在对彗星的认识,这种观点显然是不成立的,但在布丰的时代,彗星被认为是质量巨大的天体。

在太阳系的系统内,太阳本身质量占太阳系总质量的99.87%,角动量只占0.73%;而其他九大行星及所有的卫星、彗星、流星群等总共占太阳系总质量的0.13%,但它们的角动量却占99.27%。这个现象天文学上称为太阳系角动量分布异常问题。20世纪的头40年中,由于康德·拉普拉斯古典星云说遇到了难以解决的角动量分布异常问题,灾变说曾占了绝对优势。19世纪末到20世纪四五十年代大约出现过二十多种不同的灾变说。他们大都用两颗或三颗恒星的彼此接近或碰撞这样的偶然事件来解释太阳系的起源。其中最著名的是英国天文学家金斯(Jeans)于1916年提出的。金斯认为,当另一颗恒星接近太阳时,在太阳表面产生了很大的潮。反面的潮比正面的小得多,很快衰落。正面的潮很大,物质被经过的恒星拉出来,形成一个长条。在这一恒星离开太阳时,长条内形成了所有的行星。长条的中部较粗,两头较细,所 以,由中部物质形成的木星、土星较大。

据我们现在所知,恒星在宇宙空间中的密度是非常低的,太阳附近的恒星分布类似于彼此相隔960多千米的一些乒乓球。宇宙间恒星彼此接近的几率极小。因此灾变说到20世纪50年代便逐渐走向衰落。

康德一拉普拉斯星云说

很久以来,人们都在努力探索地球的起源,但是这个问题非常复杂,只能通过神话来想象。在西方的宗教里,则把地球的诞生归功于上帝。

牛顿发现了万有引力定律以后,就提出太阳系可能产生于一团稀薄的气体尘埃,是在万有引力的作用下逐渐吸引聚集而成的018世纪中叶,德国哲学家康德(1mmanuel Kant,1724 ~1804)发表了《宇宙发展史概论》,提出了地球和太阳都是起源于宇宙空间星云物质的假说。他认为:由于万有引力的作用,星云一面收缩,一面旋转,形成了太阳和行星。18世纪末,法国天文学家拉普拉斯(Merguis Pierre Simon de Laplace,1749~1827)发表了《宇宙体系论》,运用天文学研究的成果,对太阳系和地球的起源提出更完整的假说。后来,人们把他们的研究成果称为“康德一拉普拉斯星云说”。

康德—拉普拉斯星云说很好地解释了太阳系的基本特征:太阳系各星体几乎都以同样的方向自转,行星的公转方向也是一致的,而且各行星的轨道接近于圆形,还几乎在同一个平面上。这都说明了太阳和太阳系中的地球等行星都起源于同一星云。

但是星云说提出以来,也暴露了许多矛盾。因此,又有很多科学家提出了其他的种种假设,关于太阳和地球起源的探索还将继续延续下去。

讨论太阳系的形成与地球的起源。(最后建立以星云说为主的太阳系形成的假说)

第3节 恒星的一生

教学目标:

1、认识恒星的不同发展阶段:红巨星、超新星、白矮星、暗矮星和黑洞

2、了解太阳一生的演化过程

3、知道大质量恒星的演化过程

教学重点:

恒星的不同发展阶段与大质量恒星的演化过程

学情分析与教学建议:

1、对于宇宙中各种“特别的恒星”如红巨星、白矮星、暗矮星、超新星、中子星与黑洞等“恒星”的不同发展阶段学生非常的漠生,因为平时极少关注。(只有少数天文爱好者才了解)因此这部分内容的教学必须有大量的实物照片和视频支持学生的学习。

2、由于解释不同溶化阶段的恒星之间的转化机理会涉及到许多很深奥的天文学、物理学的专业知识。(如氢聚变成氦的热核反应、碳聚变成氖和镁。然后又是硅和硫,最终硅成为铁;恒星内部的辐射压、辐射压将抵挡不了它本身的引力等),学生很难理解。因此,本节教学中利用天文照片、视频、动画时,对此名词只是一带而过不要作任何的说明。

3、学生了解了的特别的“恒星”气体星云、主序星——红巨星、白矮星、暗矮星、超新星、中子星与黑洞后,若组织学生从这些天文现象探讨恒星的一生则太难最好是直接阐述恒星的一生。本课时教学我认为最好以讲授法让学生了解恒星的不同发展阶段的特点和它们之间转化关系。讲述时尽可能简单、通俗易懂。

介绍后恒星的一生后可由学生复述太阳的演化巩固对太阳演化的掌握。

4、学生恒星与太阳的演化之后,有兴趣可以介绍黑洞的初步知识及人类对黑洞的探索。培养学生探究未来的理想与兴趣。

背景资料:

(二) 恒星的诞生-星卵

作为恒星诞生地的星际气体云团十分稀薄而且温度极低,云团中与引力相抗衡的气体压力很弱,引力的作用使得云团缓慢地收缩。

超新星爆炸产生的冲击波或云团周围一些亮星向外喷射的高热气流(称为"星风")都会使云团中出现不均匀的密度分布,造成云团中出现多个密度中心,这些密度中心周围的气体分别向这些中心收缩,形成一个个小云团。收缩过程中,小云团中心温度升高,旋转加快,密度越来越大,演变成中心有核,周围由盘状物质包围的形状,云团的表面温度一般为绝对温度2000-3000度,质量与太阳相仿,只发出红外辐射,不发射可见光,所以还只是恒星的胚胎,或形象地称之为"星卵"。

不同大小的云团演化快慢大不一样,象太阳这样典型大小的恒星,其处于星卵的状态的大约要维持100万年,在此期间云团继续复杂的收缩过程,中心温度则持续升高,一直到超过100万度,在这种极高的温度下将出现由氢原子核变成氦原子核的"核聚变"反应,这是恒星的根本特征,星球只有到了能由核聚变反应而释放能量,才算是真正进入了"成年恒星"的阶段,也只有此时才真正变得灿烂夺目。此时的恒星中心密度和温度都很高,巨大的气体压力足以抵抗引力收缩,所以恒星也不再继续收缩了,恒星的性质变得十分稳定,就象我们的太阳一样,恒星一生中90%以上的时间都处于这一阶段。

(三) 恒星的壮年-从主序星到红巨星

恒星发光发热的源泉是由氢原子核转变为氦原子核的核聚变反应,维持核反应的阶段就是恒星的壮年期,天文学上称为"主序星"阶段。质量不同的恒星维持核反应的时间大不一样,大质量恒星的核心温度更高,核反应消耗氢的速度比小质量恒星快得多,因此其生命历程相对来说要短得多,比如象10个太阳质量那样大的恒星只能维持一千万年左右的生命,而太阳却能维持100亿年。

太阳这样大小的恒星是宇宙中最为典型的,它们生命中80%-90%的时间都处在稳定的主序阶段,当中心的氢逐渐燃烧完后,一颗恒星的生命就接近尾声了。此时星体核心会迅速收缩,相反地,外层的氢却开始燃烧并迅速膨胀,这是恒星生命中一个十分有趣的阶段,星体的体积大大增加,比如太阳这样的恒星会膨胀数百倍,膨胀的结果导致恒星表面温度下降,颜色变红,同时其表面亮度却会大大增强,天文学上习惯于将光度(即恒星的本质亮度)大的天体称为"巨星",因此这一阶段的恒星的典型特征就是"红巨星"

相对而言,"红巨星"阶段是很短暂的,此后由于核心的收缩导致温度进一步升高而引发氦原子核聚变为碳原子核的反应以及此后一系列更为复杂的核聚变反应,恒星快速地走向死亡。

四) 恒星走向死亡

恒星走向死亡的途径因其质量的不同而有很大的不同,象太阳这种中等质量的星体其死亡是比较"温和"的,在红巨星阶段之后,恒星的外壳一直向外膨胀,核心则持续收缩,发出紫外光或X射线,高能射线激发外层气体发出荧光,形成美丽的行星状星云(图5)。外壳气体逐渐消散在星际空间,成为下一代恒星的原料,而中心部分在收缩到一定程度后,停止了一切核反应过程,变成一颗冷却了的、密度却极大的白矮星,其中1个方糖大小的物质,重量可与一辆卡车相当。质量较大的恒星走向死亡的途径往往是十分壮烈的,通常质量大于太阳8倍以上的星球,不会平静地演化为白矮星,而是引发一场震天动地的大爆炸,星体的亮度突然增亮几十倍甚至几百倍,这就是所谓的超新星爆发,星体粉身碎骨,核心遗留下来两种特殊形态的天体-中子星或黑洞。中子星的质量和太阳差不多,但半径只有10公里左右,可见其密度更比白矮星高得多了。超新星爆炸后,如果残留的核心质量仍较大,则会形成密度更为惊人的黑洞,任何物质甚至连光线都无法逃脱它强大的引力场,我们无法直接看到它,这也正是其名为"黑"的由来。

(五) 恒星的"生死循环"

正如动、植物的死亡将成为下一代生命的原料一样,恒星的死亡也都有一个共同的特征,即将其本体中的大量物质抛射到星际空间中,这些物质逐渐弥漫在宇宙空间中,以气体或尘埃的形式成为新一代恒星的原材料。同时正是在恒星的演化过程中通过核聚变形成了许多构成生命所必需的重元素,这些重元素在恒星死亡后弥散在宇宙空间中,才有可能导致象人这种生命的诞生。

恒星演化和行星的形成

生命只能出现在能发出光和热的恒星周围的行星上,但并非所有恒星都必然带有行星。星云说认为,恒星是从自转着的原始星云收缩形成的。收缩时因角动量守恒使转动加快,又因离心力的作用星云逐渐变为扁平状。当中心温度达700万度时出现由氢转变为氦的热核反应,恒星就诞生了。盘的外围部分物质在这过程中会凝聚成几个小的天体——行星。

星云说可以合理解释许多观测事实,但也存在一些困难。另一方面,计算机理论模拟计算表明,如果星云物质在收缩过程中没有角动量转移,那结果不会形成一个中央恒星和周围一些小质量行星,而是会形成双星。在双星系统中即使形成行星,不用多久它们也会落入某颗恒星中,或者被抛入宇宙空间,不可能长期在恒星周围存在。

看来大自然给原始星云两种发展的可能:物质保持它原有角动量,演化后形成双星;或者两者在演化过程中恰到好处地分道扬镳,结果生成中央恒星以及绕它运转的行星。

生成智慧生物的漫长过程

生物的进化是一种极为缓慢的过程,所经历的时间之长完全可以同太阳的演化过程相比。化石的研究发现,早在35亿年前地球上就已有了一种发育得比较高级的单细胞生物,称为蓝——绿藻类。根据恒星演化理论以及对地球上古老岩石和陨星物质的分析知道,太阳和地球的形成比这种生物的出现还要早10~15亿年。太阳系形成后大约经过50亿年之久地球上才有人类。

现在设想把每50亿年按简单比例压缩成1“年”。用这样的标度1星期相当于现实生活的1亿年,1秒钟相当于160年。从宇宙大爆炸起到太阳系诞生,已经过去了大约2年时间。地球是在第3年的1月份中形成的。3、4月份出现了蓝——绿藻类这种古老单细胞生物。嗣后,生命在缓慢而不停顿地进化。9月份地球上出现了第一批有细胞核的大细胞,10月下旬可能已有了多细胞生物。到11月底植物和动物接管了大部分陆地,地球变得活跃起来。12月18日恐龙出现了,这些不可一世的庞然大物仅仅在地球上称霸了一个星期。除夕晚上11时北京人问世了,子夜前10分钟尼安特人出现在除夕的晚会上。现代人只是在新年到来前的5分钟才得以露面,而人类有文字记载的历史则开始于子夜前的30秒钟。近代生活中的重大事件在旧年的最后数秒钟内一个接一个加快出现,子夜来临前的最后一秒钟内地球上的人口便增加了两倍。

由此可见地球诞生后大部分时间一直在抚育着生命,但只有很短一部分时间生命才具有高级生物的形式。

第4节 地球的演化和生命的诞生

教学目标:

1、猜想地球形成初期的形态特点

2、了解25亿年前至今地壳的演变和生物的进化现象

3、了解生命起源的化学进化假说和其他假说

4、培养学生建立假说并修正与完善假说的能力

5、树立自然界是在不断演化发展的基本观念

教学重点:

1、地球及地球上生命演化的历程 2、生命起源的化学进化假说

课时:2(如上)

学情分析

1、学生对地球的演化与生命的诞生一般有一个大致的过程,但不是十分的清晰。因此于教学中应通过图片、媒体使学生了解地球演化的历史与生命诞生的历程。

2、9年级学生正处于青春期,虽然易于接受新的事物,但其逻辑思维的能力与批判接受能力也日渐增强,所以,简单的描述地球的演化历史与生命诞生的历程远不能满足学生,在教学中应补充大量的证据及研究成果,使学生理解这两个过程,并尝试批判的接受生命诞生的化学进化历程。

3、本课时内容,是涉及到巨大空间范围和漫长时间跨度的一个非常复杂的科学问题。在教学过程中,除了让学生掌握最基本的科学知识以外,非常重要的是要让学生树立起自然界是在不断演化发展的基本观念,使他们认识到今天我们人类生存的自然环境,是地球在过去几十亿年的演化与发展过程中形成的,而且,这种变化发展还将按照自然界自身的规律持续下去。

教学建议:

1、通过图片或视频展示原始地球的诞生及地球上生命的演化。

2、通过学生画图的形式,使其感受到沧海桑田时空大尺度的转换关系。如从生命的诞生到生物的进化,时间是几十亿年、几亿年、几千万年、几万年等。

如

(1)作业本内的作业:右图是记录地球历史的”金钉子”。你知道下列现象或生物分别出现在“金钉子”的哪段时间区域:

原始海洋形成于

蕨类植物的繁盛和裸子植物的出现

哺乳动物的出现

恐龙生活的时期

大气中氧气的出现和增多

鱼类的出现和繁盛

(2)要求学生绘制一张地球和生物演化的时间坐标图。

(3)画一个“地球钟”

如果把地球“有生以来”作为24小时,那么地球在0时诞生,6时以后才在海水中出现最原始的细胞,21时以后海洋中出现三叶虫,22时45分开始有恐龙出现,23时20分哺乳动物出现,直到23时59分,才出现了最早的猿人。

3、对于生命的诞生,让学生课前多收集一些不同的假说,课内交流,使学生体会到人类对生命诞生的关注与思考。也使学生通过比较更能接受,生命的化学起源学说。(只是一般性介绍,不要强调四个过程及其特点。)

如:生命起源问题的几种说法。

“神创论”——生命是由上帝创造的,“圣经”中详细描述了上帝创造各种生物以至最后创造人的故事。西方有亚当和夏娃的故事,东方有女娲造人的传说。

“自然发生论”——古代中国、埃及、希腊都曾经有过“腐草化萤”、“腐肉生蛆”、“淤泥生鼠”等说法,认为生物从非生物环境中自然发生出来。

“宇生论”——认为地球上生命来自宇宙空间别的星球。但是,仍然遇到在外星空间生命如何起源的问题。

“生命化学起源”——认为地球上的生命是由非生命物质通过漫长的化学变化过程演变而来(从无机小分子到有机小分子、到有机高分子、到多分子体系,最终演变为原始生命),这是目前被广泛认同的一种学说,但仍有待于进一步证实。

4、介绍生命诞生与米勒实验后,也可提供其他资料给学生讨论,让学生尝试批判的接受生命诞生的化学进化历程。

对于生命诞生的探索。自60年代以来,科学家又相继发现了一些新的科学事实:

(1)1969年“阿波罗号”登月成功,揭示月球表面的许多环形山是陨石坑。它们是月球刚形成时被大量天体撞击造成的。这表明太阳系初期,天体碰撞频繁,地球也不会例外。可以推测,那时地壳比较脆弱,到处火山爆发,地球表面温度极高,即使有少量的CH4和NH3放出,也会立刻被高温和极强的紫外辐射裂解为CO2、H2和N2。

(2)天文学家已发现了数十种星际分子(指存在于星际空间的分子),它们大多是有机化合物。1959年9月,坠落在澳大利亚麦启逊镇的陨石中人们发现了多种氨基酸和有机物……

随着认识的不断深入,人们对生命的起源仍在不断地思索中。

你认为上述科学发现是否都支持米勒实验的结论?如果不是,请请列举出你的理由。

1、米勒实验用CH4、NH3等成分模拟原始地球大气,合成了氨基酸等小分子有机物;证实在生命起源的过程中,在原始地球的条件下,由原始大气中的无机小分子生成有机小分子物质是可能的;资料表明,早期地球表面温度提高,原始大气中不可能存在CH4、NH3等物质,因此不支持米勒实验。

2、资料还显示星际分子大多是有机化合物,所以地球上最早出现的有机物可能来自星际分子,而不是来自地球,这对米勒实验的结论也提出了挑战。……

背景资料:

复习太阳系形成的星云说及灾变说,猜想地球诞生时的情景

地球起源学说。

关于地球成因的学说多达十多种,它们主要是:

(1)彗星碰撞说。1749年,法国生物学家布封就认为,很久很久以前,一颗彗星进入太阳内,从太阳上面打下了包括地球在内的几个不同行星。

(2)陨星说。认为陨星积聚形成太阳和行星(1755年,康德在《宇宙发展史概论》中提出的)。

(3)宇宙星云说。1796年,法国拉普拉斯在《宇宙体系论》中提出。认为星云(尘埃)积聚,产生太阳,太阳排出气体物质而形成行星。

(4)双星说。认为除太阳之外,曾经有第二颗恒星,行星都是由这颗恒星产生的。

(5)行星平面说。认为所有的行星都在一个平面上绕太阳转,因而太阳系才能由原始的星云盘而产生。

(6)卫星说。认为海王星、地球和土星的卫星大小大体相等,也可能存在过数百个同月球一样大的天体,它们构成了太阳系,而我们已知的卫星则是被遗留下来的“未被利用的”材料。

在以上众多的学说当中,康德的陨星假说与普拉斯的宇宙星云说,虽然在具体说法上有所不同,但两者都认为太阳系起源于弥漫物质(星云)。因此,后来把这个假说统称为康德—拉普拉斯假说,而被相当多的科学家所认可。

对地球起源的推测

很多科学家认为,太阳以及太阳系中的地球和其他行星都是来自宇宙中同一星云,经过漫长时间的演化而逐渐形成的。

星云不停地旋转,使中心部分聚集收缩,成为原始太阳。星云周围的气体尘埃物质逐渐聚集成为太阳系中的大大小小的行星。

原始地球形成以后,由于地球内部放射性元素发生蜕变等原因,温度逐渐增高,使较重的物质沉到中心形成地核,较轻的物质浮在上面,形成由岩石构成的地壳。当时地球上的火山频繁爆发,喷发出大量的气体,形成了原始的大气层,其中的水蒸气冷却后降落在地面,形成了原始的海洋。地球上最初的生命就诞生在海洋之中。

以后随着地壳的不断运动,渐渐形成了陆地。多种多样的生物在海洋中和陆地上繁衍生长。大约在2亿多年前,完整的大陆开始分裂“漂移”,世界的海陆分布逐渐形成现在的格局。

2、原始生命诞生于距今约38亿年前的原始海洋中

3、25亿年前至今的演化(配以图与文字),可以让学生以另一种形式表示。如下图。然后辅以证据。

第5节 生物的进化

教学目标:

1、列举不同环境中生物的形态、结构与功能的统一性,认同生物与其生存环境相适应的生物学观点。

2、说出化石形成的过程,列举生物演化的证据,认同物种可变的进化观点

3、区分神创论与进化论,列举生物进化现象

4、比较物种不变论、布丰、拉马克、达尔文进化观点的异同

5、了解达尔文进化论的主要观点,运用自然选择理论解释自然界中生物进化现象

教学重点:化石形成的过程;进化论的演变; 自然选择学说

教学建议:

1、对于生物体形态结构与环境相适应的实例,可以复习生物的形态结构与功能相适应的例子或布置学生查阅、收集有关生物体形态结构与环境相适应的图片和文字资料,通过课堂交流使学生认识到自然界中的生物都有着与其所处环境相适应的复杂而精巧的身体结构。

并组织学生讨论神创论与进化论的优劣。

2、对于支持进化论观点的科学证据化石。最好能展示化石或带学生参观、有条件去挖掘化石 更有利于学生理解化石的形成,并使学生认同化石是历史最真实的记录者。

3、化石是生物进化最好的证据,并人们确认生物进化历程与趋势并不简单依靠化石的呈现时间顺序。学生基础较好的,可以拓展胚胎学、解剖学;DNA和蛋白质亲缘分析对生物进化的支持。

4、进化论的演变是非专业教师最不容易搞清楚的内容,据实验区教师反应,他们当时对此争论最大。

介绍物种不变论:现代的物种由古代物种进化而来的。(物种不变)

布丰物种可变论(进化论):物种可变的,现代物种由古代物种进化而来,但进化是直线式的(物种是可变的,物种生活的环境发生了改变,特别是气候和食物的变化,可引起生物体的改变。)

拉马克用进废退学说:现在的生物是由其他物种进化而来的,物种的变异是一个连续的过程,自然界生物存在着由低级到高级、由简单到复杂的一系列种类。物种进化的原因是生物本身存在着一种由低级向高级发展的力量。(用进废退)如解释长颈鹿颈和腿长的原因。

达尔文自然选择学说:物种是进化的,物种的变异是一个连续的、渐进的过程。物种进化的原因是自然选择的结果。如解释长颈鹿颈和腿长的原因。

在教学后最好列表分析其异同点:

学说 祖 先 进化原因 核心思想

布丰进化学说 相同 环境的改变(气候) 物种可变

拉马克学说 不同 用进废退 物种可变 用进废退 获得性遗传

达尔文进化论 相同 自然选择 物种可变(过度繁殖.适者生存,遗传变异.生存斗争)

5、总结出自然选择学说的主要观点:过度繁殖、遗传变异、生存斗争、适者生存

为什么目前比较赞同达尔文的观点?(过渡类型化石的发现等)让学生以自然选择学说尝试解释海岛昆虫现象与英国桦树尺蛾群体中不同体色个体数量变化的原因。

6、最后提供寒武纪生物大爆炸的视频,设计讨论达尔文在自然选择学说中,吸取了布丰与拉马克理论的哪些观点?达尔文的自然选择学说完全正确吗?(可介绍达尔文主义主张渐变进化,强调“自然界没有飞跃”而寒武纪大爆炸现象恰恰否定了这一点)渗透对P26的这句话的理解:科学发展史不能简单的归结为正确与错误的斗争,新旧理论的替代并不绝对代表正确的取代错误的。正确的理论中有错误,错误的理论中也有正确的东西。

第六节 进化与遗传

教学目标:

1、识别遗传和变异的现象

2、说出遗传物质的作用,认识DNA、基因和染色体的关系,举例说明基因工程

3、举例说明基因的作用,知道人类基因组计划

4、列举遗传与变异在育种方面的应用

5、举例说明优生的重要性,知道近亲结婚的危害

6、知道基因在生物亲子代间传递过程中也存在着自然选择,了解进化理论的发展

教学重点:

1、遗传物质及遗传物质的作用

2、遗传病与优生

3、基因工程与人类基因组计划

学情分析与教学建议:

随着生物学的兴起与现代基因技术的发展,各种媒体铺开盖地的宣传(如多莉、人类基因组计划等)。使学生对于染色体、DNA和基因有了初步的认识,并具有相当浓厚的兴趣。但由于没有系统的学习遗传与变异的知识,学生的认知往往停留在一个是事而非,模糊状态,对DNA、基因缺乏较系统、较准确的认识,甚至有的学生一听到基因便认为是好的,或不好的。因此,本课时的教学主要是利用学生原来的知识和兴趣,拓展并系统化有关基因和遗传的知识,使学生能较为正确的看待目前科技的发展及市场上对高科学产品的炒作。并在讲授遗传病和优生的知识中,进行人口及素质教育。

教学建议:

1、本节内容分2课时教学,最好作如下调整。

第1课时遗传和变异现象,人体遗传物质与遗传物质的传递;遗传病与优生。

第2课时 育种与基因工程、人类基因组计划及基因导致进化论的发展

之间以若在遗传过程中,基因、DNA或染色体发生了改变,则会导致生物性状的改变。如遗传病直接过渡到第3部分;而第1、2课时间的过渡可以遗传物质的改变都是带来疾病吗?

2、“种瓜得瓜,种豆得豆”“龙生龙、凤生凤、老鼠生儿打地洞”学生对于遗传与变异现象较为熟悉,可以通过举例那你与父母有哪些性状相同?或如教科书设计活动,使学生真切地体会到遗传与变异现象是普遍存在的。

3、对于人体的遗传物质及遗传物质的传递教学,最好利用图片或多媒体展示科学家所作的研究实验,引导学生讨论,从使学生分析实验后确认DNA是遗传物质。

(1)具有精子与卵细胞形成的受精卵(实验去核的海胆中加入球形海胆的核,结果形成球形海胆;结论遗传物质可能在细胞核中)

(2)同一物种的不同生物个体间,细胞中染色体的数量和种类几乎完全相同,性状也相似;不同物种的生物个体间,细胞中染色体的数量和种类有一定的差异,性状也有较大差异。

(如果蝇有4对8条染色体;蜜蜂中蜂王与工蜂有16对32条染色体;人类有23对46条染色体;指出男女染色体的异同。最好有图片)结论:细胞核中的染色体可能与遗传有关。

(3)随着科学的发展,人们认识到染色体是由DNA和蛋白质组成的,那到底是DNA是遗传物质还是蛋白质是遗传物质?

课件展示:噬菌体侵染细菌实验与肺炎双球菌的转化实验。结论:DNA是遗传物质

4、通过视频或资料介绍基因工程及人类基因组计划。如太空育种;转基因西红柿(插入视频)

5、有时间于课内或课后布置查阅转基因生物的安全性的作业,并组织学生讨论对转基因生物的认识。希望能初步学会如何看等转基因食品及新科技。(如克隆)

背景资料:

转基因生物的安全性

1999年在英国出版的《自然》杂志上发表了关于用转Bt基因玉米的花粉饲养Monarch蝴蝶幼虫,将幼虫毒死的报告,引起人们对转基因植物安全性的广泛讨论。一般来说,转基因生物只是将不同种生物来源的基因转入过去不能通过有性杂交进行转移的基因,现在可以通过遗传操作技术来实现。实际上用于转基因实验的基因早已存在于自然界的某些物种中。转基因技术育种与常规杂交育种只是采用不同的技术,转基因技术利用的基因范围更广,每次转入少数几个基因,而常规杂交育种利用的基因来源有很大的局限,通过杂交转入的是一大批基因。

有关安全性的一个焦点是转基因植物通过自然扩散或将花粉传于近缘野生植物,而导致转入的外源基因破坏自然环境的生态平衡。比如转抗除草剂或抗虫的转基因作物,出现抗虫或抗除草剂的杂草,而对环境造成影响。实际上,转基因植物和其他转基因生物都有严格的使用规定,而且,为保证人类所需要的来源于动、植物的足够食品和其他生活用品,人们早就使用化学药品来杀灭农业害虫。这些农药的使用,对环境造成的危害远比用转基因植物代替农药的使用大得多。每一个科学技术的出现,如果不恰当的使用或没有适当的管理措施,都有可能带来一定的危险或危害。在很多国家颁布的转基因植物管理条例中都严格规定了种植转基因植物的有效隔离距离,以便排除转基因植物与周围环境中的某些植物传粉的可能性。

1996年7月我国农业部正式颁布了“农业生物基因工程安全管理实施办法”,使我国转基因植物的田间试验和商品化生产有法可依。农业部农业生物基因工程安全管理委员会在1997年分别于3月和9月受理了两批申请,共批准了三种转基因作物进入商品化生产,其中包括延熟保鲜番茄、抗虫棉和改变花色的矮牵牛。

还有,通过培育严格不育的转基因生物,以防基因逃逸。例如,中国科学院武汉水生生物研究所鱼类基因工程研究组与中国工程院刘筠院士合作,研制出不育的转“全鱼”基因三倍体“863”吉鲤。吉鲤含两套鲤鱼染色体和一套鲫鱼染色体,体型优美,酷似鲫鱼,规模化养殖实验结果证实,“863”吉鲤严格不育,不存在任何的基因逃逸现象,人们可及时有效地控制其种群规模,在推广养殖上具有生态和遗传安全性。

转基因植物安全性管理的另一个方面是它们的食用安全性。这方面的评价一般要在指定的实验室进行严格的食品安全检验和动物饲养实验,以确定要测定的转基因植物的食用安全性。其安全的标准是符合“实质等同性”,即转基因食品及食品成分是否与目前市场上销售的传统食品具实质等同性。美国国家自然科学院的一个专门委员会的结论说,没有证据说明重组DNA技术以及不相关生物之间的基因转移有害,转移重组的DNA获得的转基因生物可能带来的危险与非遗传修饰的正常生物是一样的。

什么是人类基因组计划

现代遗传学家认为,基因是DNA(脱氧核糖核酸)分子上具有遗传效应的特定核苷酸序列的总称,是具有遗传效应的DNA分子片段。基因位于染色体上,并在染色体上呈线性排列。基因不仅可以通过复制把遗传信息传递给下一代,还可以使遗传信息得到表达。不同人种之间头发、肤色、眼睛、鼻子等不同,是基因差异所致。

人类只有一个基因组,大约有5~10万个基因。人类基因组计划是美国科学家于1985年率先提出的,旨在阐明人类基因组30亿个碱基对的序列,发现所有人类基因并搞清其在染色体上的位置,破译人类全部遗传信息,使人类第一次在分子水平上全面地认识自我。计划于1990年正式启动,这一价值30亿美元的计划的目标是,为30亿个碱基对构成的人类基因组精确测序,从而最终弄清楚每种基因制造的蛋白质及其作用。打个比方,这一过程就好像以步行的方式画出从北京到上海的路线图,并标明沿途的每一座山峰与山谷。虽然很慢,但非常精确。

随着人类基因组逐渐被破译,一张生命之图将被绘就,人们的生活也将发生巨大变化。基因药物已经走进人们的生活,利用基因治疗更多的疾病不再是一个奢望。因为随着我们对人类本身的了解迈上新的台阶,很多疾病的病因将被揭开,药物就会设计得更好些,治疗方案就能“对因下药”,生活起居、饮食习惯有可能根据基因情况进行调整,人类的整体健康状况将会提高,二十一世纪的医学基础将由此奠定。

利用基因,人们可以改良果蔬品种,提高农作物的品质,更多的转基因植物和动物、食品将问世,人类可能在新世纪里培育出超级作物。通过控制人体的生化特性,人类将能够恢复或修复人体细胞和器官的功能,甚至改变人类的进化过程。

最后我以一段生物进化的动画结束我对第六册第一章的教材分析,班门弄斧,请大家多提意见。人类的进化

气体星云

主序星

红巨星

超红巨星

白矮星

暗矮星

约等于1个太阳

白矮星

质量大于1个太阳

1.44—2太阳质量

中子星

超过3个太阳质量

黑洞

F

E

D

C

B

A

距今38亿年

地球的历史

距今46亿年

现代

距今0.7亿年

距今2.5亿年

距今6亿年

距今25亿年

进化理论的发展

遗传物质的传递

遗传和变异现象

自然选择学说

进化论的演变

生物的演化

生命的诞生

地壳的演化

大恒星的演化和黑洞

太阳的演化

太阳系的形成—星云说

地心说和日心说

宇宙大爆炸理论

人类认识宇宙的历程

遗传和变异

生物的进化

地球的演化和生命的诞生

恒星的一生

太阳系的形成和地球的诞生

宇宙的起源

演化的自然

PAGE

18

各位老师

上午好!

今天我分析的内容是第六册《科学》第一章演化的自然。纵观1—6册的科学内容,这一章的内容最难把握,因为这一章的部分内容是完全漠生的面孔。(如宇宙的起源这节内容不但是自然科学没有、高中生物没有、连高中地理也没有)不但如此,这一章的内容比以前的内容具有更强的综合特色。要求以更为宏观的角度将自然界看作一个相互联系、不断变化的整体。而且对抽象思维能力与依据证据建立假说的能力要求极高,而且在教学中还充溢着自然界的万事万物都在发展变化的哲学观点。因此,到目前为止,我仍觉得有些内容无法把握,等会与大家一起商榷。那么倒底这一章讲了哪些内容呢?

一、本章的知识结构与主要内容

本章主要介绍了人类对宇宙认识的科学史发展过程、宇宙的起源—大爆炸理论、太阳系的形成—星云学说、恒星的演化—黑洞理论、地球的诞生、地层的演化和地质发展史、生命的诞生、生物的进化学说、遗传和变异、基因等内容。

二、本章内容的主要特点:

1.本章大部分内容离学生的生活较远,也比较抽象。(如宇宙的起源、恒星的演化、生命的诞生等)学习中很难找到直观的实验和真实的模型支持,对初三的学生来说难度比较大,特别是空间想像能力要求较高;但同时也为学生发展想像力和创新精神,提供了广阔的空间。

2.本章内容的取材,充分注意了学生的学习经验和能力,提供了许多具有一定深度的探究素材,包括理论性的探究活动和科学假说的建立(如黑洞理论、自然选择学说)等,为学生在科学探究领域中提升到一个较高的层次创设了一个很好的平台。

3.本章突显了科学假说在科学发展中的重要作用。通过本章的学习可以使学生认识到,宇宙形成的宇宙大爆炸假说、太阳系形成的星云说、地球的诞生与演化的假说和生物进化学说等所有的科学假说都不可能是十全十美和一成不变,都是在不断进步和完善的。科学假说对当时的科学发展都有一定的促进作用。

4.教科书内容的编排还注意创设便于学生探究式学习的情景,在问题驱动下展开内容。教材中设计了大量的讨论、思考、模拟实验和分组实验,引导学生进行科学探究,把科学探究突出地放在了显现的位置。

5.本章内容展示了科学家对真理不断探究的过程,使学生深切的领悟到人类追求真理的意志与精神。

三、单元划分和课时安排

单元 内容 节名 课时

一 宇宙的起源 第1节 2

一 太阳系的形成与地球的诞生 第2节 1

一 恒星的一生 第3节 1

二 地球演化和生物和生命的诞生 第4节 2

三 生物的进化 第5节 3

三 进化与遗传 第6节 制作1 3

合计 12

四、教学目标、教材分析和教学建议

第一章演化的自然

第一节宇宙的起源

教学目标:

1、了解人类对宇宙的认识

2、知道宇宙膨胀的现象和证据

3、尝试根据证据建立假说

4、了解大爆炸宇宙论的主要观点

教学重点与难点

了解宇宙大爆炸的主要观点

学情分析:

9年级的学生对外界新事物具有极强的好奇心,对于人类的未知如宇宙的起源具有极强的探索心理,而且9年级学生具有一定的空间想象能力,容易接受新的事物与新的观点。因此,对于宇宙的起源学生怀着极大的兴趣与求知欲望。若教师单单按课本教学将扼杀学生的求知欲与创新思维。所以本课时教学必须拓展进行,给学生更多的资料,指导学生根据资料建立宇宙起源的假说,并尽可能的引导学生了解大爆炸宇宙论的主要观点。

但是,由于学生知识层面的局限,教学应具有较大的弹性,着眼点不在于学生记住多少知识,而在于使学生对宇宙有一个初步、正确的了解。知道宇宙的浩瀚,宇宙在膨胀、宇宙在不断演化。启发学生的想像力和对科学的兴趣。“阅读资料”的学习应在学生阅读的基础上,通过组织课堂讨论,帮助学生消化、理解正文和“阅读材料”的内容。但不要要求学生记住阅读材料的内容。

教学建议:

1、尽可能多的学习宇宙学的知识掌握更多的证据与理论

给人一杯水,自已要有一桶水。虽然这个观点已受到批判,认为是注入式的教学。但在第一单元1——3节的教学中,教师最缺乏的是背景知识,如果只有课本的知识(只了解支持大爆炸理论的红移现象,根本无法应对学生的质疑,所以教师教学之前必须有充足的知识储备。)要帮助学生认可宇宙大爆炸的观点,教师还需了解;(1)星系红移现象

(2)宇宙微波背景辐射(3)古老天体的时标(4)宇宙中氦元素的丰度(5)宇宙大爆炸后的演化(6)宇宙的将来

2、尽可能多的运用视频、动画与图片帮助学生了解;(如宇宙大爆炸的证据与演示)

3、尽可能的降低知识的难度;教学目标中强调只要知道宇宙膨胀的现象和证据;了解大爆炸宇宙论的主要观点,因此教学后只要学生认可宇宙是由爆炸产生,宇宙在膨胀,能够复述大爆炸的主要观点即可。

4、尽可能的给学生以想像的空间,允许学生建立各种模型。如对于宇宙的过去与将来,学生认为黑洞是通向另一个宇宙通道;另一个宇宙从黑洞的大爆炸开始。或者有的学生受人类对地球形状认识的影响,更为虚无的认为人类永远无法认识宇宙,直到有一天人类跳出宇宙才能较准确的认识宇宙也可。

背景资料:

1、盘古开天辟地说(中国古代神话)

2、宇宙稳态理论:宇宙是无边无际的,除了一些细微部分外,基本没有什么变化。宇宙不需要一个开端或结束。物质总是以恰当的速度不断创生着,这一创生速度刚好与因膨胀而使物质变稀的效果相平衡,从而使宇宙中的物质密度维持不变。这种状态从无限久远的过去一直存在至今,并将永远地继续下去。(托马斯。戈尔德;赫尔曼。邦迪;弗雷德。霍伊尔于20世纪40年代提出)

3、宇宙大爆炸理论

学生也会提出来。但学生往往无法说出大爆炸理论的证据。因此,通过阅读材料,引导学生了解大爆炸理论的形成与证据。

微波背景辐射的发现

微波背景辐射的发现,使大多数宇宙学工作者相信了热大爆炸宇宙模型的正确性,并很快使这个理论成为现代宇宙学中占主导地位的理论,获得了标准模型的称号。这项发现也使荚国的两位无线电工程师彭齐亚斯与威尔逊荣获了1978年度诺贝尔物理学奖。瑞典科学院在颁奖的决定中指出:“彭齐亚斯和威尔逊的发现是一项带有根本意义的发现,它使我们能够获得很久以现,它使我们能够获得很久以前、在宇宙创生时期发生的宇宙过程信息。”确实如此,这项发现称得上是20世纪天体物理学最重要的发现之一,是哈勃定律以来宇宙学上最重大的进展,然而这一发现纯属“偶然”这一重要发现的发现人,并非专门研究宇宙学的科学家,而是从事无线电技术工作的工程师。

1964年美国贝尔电话实验室在新泽西州的克劳福德山上建起了一架巨大的喇叭形天线。他们建造这架天线的目的是为了查明各种无线电噪声的采源,以便改善当时刚刚起步的卫星通信质量,提高通信效率。彭齐亚斯和威尔逊的工作,就是利用这架方向性极强的天线来查明空间中各种噪声源,并负责设法消除或降低这些噪声的影响。他们的工作态度十分勤奋而努力,工作作风是如此严谨,但出乎他们意料的是在微波段上总有一些温度很低的噪声无法消除。从1964年歪¨965年的一年多时间里彭齐亚斯与威尔逊经过不断努力,做了各种测试与检测总有那么一些“剩余噪声”无法消除。作为工程师,他们关心的是测试与改进天线的性能。在他们工作告一段落后,发表了题目为“在4080兆赫上额外天线温度的测量”的报告。这是一篇纯技术测量的报告,没有一点天体物理学的味道。但正是这一如实的测量报告,使贝尔实验空为提高卫星通信质量而进行的这项非常实用的研究项目,意外地获得了完全属于基础理论研究的纯粹是宇宙学探索的一项伟大发现——微波背景辐射。

科学探索是来不得半点虚假的。彭齐亚斯和威尔逊的成功获奖也是对他们诚实的科学态度和忠于实验结果严谨作风的褒奖。

热大爆炸宇宙模型的另外两个重要观测证据

除了微波背景辐射外,还有一些支持热大爆炸宇宙模型的观测证据,这里要介绍的是古老天体的时标和宇宙的氦丰度。

古老天体的时标指的是通过天文观测确认古老天体的年龄是否一致,是否与热大爆炸宇 宙模型给出的宇宙年龄(约150亿年)相符合。

天文学家通常根据恒星演化理论来确定天体年龄。由于球状星团是一群同时诞生的恒 星,所以天文学家根据不同球状星团中出现红巨星的情况和恒星中所含各种元素的比例就可 以确定这一群恒星的年龄。目前测量到的最“年老”的球状星团的年龄为150亿年,并且所有“年老”球状星团的年龄都很接近,都在100亿到150亿年之间。这个数值确实与热大爆炸宇宙模型给出的宇宙年龄很符合。为了确定这一方法得到的“年老”球状星团年龄的可靠性,文学家还采用放射性同位素测量法来核对。譬如说根据太阳系诞生之时所含重元素铀235及铀238的相对丰度(即百分含量)和现在的相对丰度以及它们的寿命(半衰期)可以算出太阳系的年龄在50亿年左右。当然,太阳系诞生之时铀元素的相对丰度是无法测量的,不过可以根 据恒星演化理论知道,太阳系的铀其实不是太阳系本身的产物,而是太阳系形成之前超新星爆 发的结果。超新星爆发时重元素的丰度可以计算,铀235和铀238在当时的丰度之比为1.9,这样再根据铀235和铀238现在的丰度之比就可以推算出铀元素大约形成在70亿年前。除了用铀235与铀238的丰度之比以外,天文学家还用其他一些重元素,例如钍244与钍232之间的丰度比等来推算太阳系的年龄,得到了大致相同的结果。利用放射性同位素测量法,天文 学家还测量了陨石和从月球上取来的样品中重元素的丰度,综合起来得到了这样一个结论:我们的银河系大约是在110亿年前诞生的。这个结论与“年老”球状星团的年龄基本相同,所以测量到的“年老”球状星团年龄,应该是可信的。

对宇宙氦丰度(即氦的相对百分含量)的观测同样有利于热大爆炸宇宙模型。

自然界有100多种元素,其中原子量最小的元素是氢,在氢的原子核中只有1个质子,第2号元素是氦,在氦的原子核中有2个质子和2个中子。不同的元素在自然界中的含量是不同的。科学家们通常用一类元素在被测样品中的百分含量表示这类元素在样品中的多寡。这类元素的百分含量也就是它的丰度。科学家们还发现,自然界中含量最丰富的元素是氢,约占宇宙原子总数的93%,占宇宙物质质量的76%,其次是氦,约占宇宙原子总数的7%,占宇宙物质质量的23%。相比之下,其他元素的数量少得可怜,而且元素原子量越大,一般来说它的丰度也就越小。事实上,氦以后的元素加在一起也只占宇宙物质质量的1%。目前在宇宙各个方位各个区域观测到的氦丰度都在23%左右。这一观测结果很难用恒星演化理论的元素生成来解释。因为按照在恒星演化过程中诞生元素的理论,氦元素只能出现在恒星演化的主序星阶段和红巨星阶段,而且大量的氦元素应当出现在主序星阶段后期和红巨星阶段的初期,没有恒星的区域就应该没有什么氦元素,即使有氦元素,在数量上也是微乎其微的。所以我们可以认为,氦元素的丰度在宇宙的每个地方都大致相同而且达到23%那样大,必然和宇宙的行为有关,必然和宇宙的起源有关,氦丰度必定包含着与宇宙起源有关的信息。事实上,科学家们利用热大爆炸宇宙模型给出的宇宙演化理论,经过精确计算,得到宇宙的氦丰度值恰好等于23%,还得出今天观测到的氦丰度在宇宙早期就形成的结论(宇宙大爆炸后的第189秒后形成)。所以我们说,氦丰度的观测事实与热大爆炸宇宙理论计算非常一致。

二、宇宙的演化

既然宇宙是由于大爆炸产生的,则大爆炸在什么时候发生,大爆炸后又发生了什么,今天的宇宙是怎样的。

列表叙述:3.宇宙演化简史

根据热大爆炸宇宙模型的理论计算,可以知道宇宙温度及密度随时间变化的情况,并推算出相应阶段的某些宇宙内容物及其状态,也就是说,我们可以获得有关宇宙演·化的简单的历史。为清楚起见,我们把宇宙演化简史列成下面的表格:

时 刻(大爆炸后的) 温 度(宇宙温度下降到) 密 度(宇宙密度下降到水密度的倍数) 宇宙内容物

0.01秒 10×1011K 3.8x109 光子、电子、正电子、中微子、反中微子和少量质子及中子,它们都处在热平衡中

0.12秒 3×1010K 3x107 光子、电子、正电子、中微子、反中微子和质子及中子(但质子数要增加一些,占质子与中子总数的62%),它们都处在热平衡中

1.10秒 1×1010K 3.8x105 中微子和反中微子脱离热平衡。在质子和中子的总数中质子占76%

13.83秒 3×109K 电子和正电子脱离热平衡,质子占质子与中子总数的83%

3分47秒 9×108K 形成氦原子核,宇宙中幸存的中子全部被结合到氦原子核中(质子占质子与中子总数的87%)

34分41秒 3×108K 0.1 光子、中微子、反中微子、少量电子、氢原子核、氦原子核,不再处在热平衡

1万年 4000K 宇宙从辐射为主转向以实物为主

100万年 3000K 电子和原子核结合成为原子

100亿年 太阳诞生

150亿年 3K 地球上出现生命

阅读关于宇宙将来的资料。

宇宙既然有过去就一定会有将业。宇宙的将来是由现在观测到的宇宙中物质的多少——正确地说是由现在观测到的宇宙密度决定的。宇宙密度越大,宇宙的引力就越强。如果宇宙密度大于4.5×10-27kg·m-3(大约每立方米三个中子或质子),宇宙的膨胀会由于引力的作用而停下来,转而开始收缩,最终回到高温高密的状态。如果宇宙密度小于或等于4.5×10-27kg·m-3,宇宙将永远膨胀下去,宇宙的温度也将越来越低,最终消亡在接近绝对零度的冷寂世界中。

遗憾的是直到今天,科学家还无法给出宇宙密度的确切数值。现在观测到的宇宙密度虽然不大,但是宇宙中还存在我们无法看见的各种各样暗物质,所以宇宙密度的数值可以比目前测量值大。不过,在20世纪的最后两年里,科学家发现宇宙不仅在膨胀,而且是在加速膨胀,因此宇宙很有可能永远膨胀下去。

第2节 太阳系的形成与地球的诞生

教学目标:

1、知道托勒密的“地心说”和哥白尼的“日心说”宇宙体系

2、大致了解地心说与日心说的历史进步性与局限性

3、了解太阳系形成的主要学说——星云说

4、了解科学假说的时代局限性

5、感悟科学家科学探究的历程

教学重点:

地心说与日心说;太阳系形成的主要学说——星云说

学情分析:

通过小学与初中的学习,学生对于托勒密的“地心说”和哥白尼的“日心说”宇宙体系非常熟悉,可以说闭着眼睛都能说出地心说与日心说的代表人物与主要内容。但是,学生对于为什么地心说能统治人类几千年,为什么日心说替代地心说是历史的进步,日心说是否正确?即地心说与日心说的历史进步性与局限性了解极少,大多数学生往往只知其然而不知其所以然。因此在本课时的教学重点并非在于阐述地心说与日心说的内容,可应该如何使学生体会到地心说与日心说的历史进步性与局限性。并能够从太阳系观测到的现象,初步建立太阳系演化的观点与模型。

教学建议:

1、教学让学生搜集资料,讨论“(1)什么是地心说?(2)为什么地心说统治了人类1300多年?(3)地心说有什么不足?(3)日心说如何解决这一问题的?(4)日心说的主要观点?(5)日心说是否正确?”(资料从托勒密到哥白尼)

从而使学生在讨论过程中体悟到地心说与日心说的历史进步性与局限性

2、通过图片与视频展示太阳系行星绕太阳公转的三个特征:同向性、近圆性、共面性。也就是说,太阳的九大行星都是自西向东绕太阳公转;它们的公转轨道基本上近于圆形的,同时这九大行星的公转轨道基本上在同一个平面上。

然后引导学生讨论:这三方面的特征对太阳系各大行星的起源产生什么样的启示?

注意:讨论时学生能说几种就几种,不要拓展,太难、面太广;若学生无法讨论则直接到下面教学(星云说;灾变说;慧星碰撞说;陨星说;宇宙星云说;双星说;行星平面说;卫星说等)

从而使学生感悟科学家科学探究、建立假说的过程、也认识到假说的不确定性。

背景资料:

从托勒密到哥白尼(地心说与日心说的历史进步性与局限性)

早在公元前4世纪,古希腊哲学家亚里士多德就已提出了"地心说",即认为地球位于宇宙的中心。公元140年,古希腊天文学家托勒密发表了他的13卷巨著《天文学大成》,在总结前人工作的基础上系统地确立了地心说。根据这一学说,地为球形,且居于宇宙中心,静止不动,其他天体都绕着地球转动。这一学说从表观上解释了日月星辰每天东升西落、周而复始的现象,又符合上帝创造人类、地球必然在宇宙中居有至高无上地位的宗教教义,因而流传时间长达1300余年。

早在两千多年前,古希腊天文学家阿里斯塔克就已提出了朴素的"日心说"。他指出,太阳位于宇宙中心静止不动,地球则绕着太阳运动,同时又绕轴自转。可惜由于科学水平的限制,这一天才的思想未能为人们所认识。直到中世纪末,由于用托勒密地心体系推算出来的行星位置与实际天象的观测结果不符,人们才开始怀疑地心说的正确性。1543年,波兰天文学家哥白尼在他的不朽名著《天体运行论》中系统地提出了日心说。在他阐释的日心体系中,太阳居于宇宙的中心,地球和其他行星沿着圆形轨道绕太阳运行。这样一来,托勒密地心体系中需要用极为复杂的运动图象来解释行星运动天象的烦琐的工作一下子变得十分简单。后来,德国天文学家开普勒指出,行星绕太阳运动的轨道应该是椭圆而不是圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。这一重大发展使得观测结果完全可以用理论来加以解释和预报,日心说的地位进一步得以巩固。

按照日心学说,就地球上的人来看,天上恒星的位置应随着地球绕太阳运动而发生变化。在哥白尼提出日心说后的近300年中,人们进行了大量的观测,企图证明这一点,可是始终没有成功。原来,恒星离开地球十分遥远,最近的一颗也远达43万亿千米。因此,地球围绕太阳运行造成的这颗恒星的位置变化只有12.5。恒星越远,这一变化也越小,当时的观测仪器是无法探测到的。直到1838年,德国天文学家白塞尔才首次利用三角方法测出一颗名为天鹅61的恒星的位置变化,并推算出它的距离为11.2光年,从而最终证实了哥白尼的日心地动学说。地球的地位从居宇宙之中的特殊天体降为绕太阳运动的一颗普通行星。

太阳并不位于宇宙中心

1608年,荷兰人李波尔赛在一次偶然的机会中发明了望远镜。翌年,意大利物理学家、天文学家伽里略在得知这一消息后,立刻亲自动手制作了第一架天文望远镜,并不断加以改进。伽里略利用他的望远镜发现了月球表面的环形山、金星月相、木星的卫星、太阳黑子,发现了茫茫银河由无数个恒星所组成。

早在15世纪中叶,德国大主教尼古拉就已猜测黑夜天穹中的恒星都是一个个十分遥远的太阳。1584年,意大利人布鲁诺明确提出宇宙是无限的,恒星都是遥远的太阳,太阳只是无数个恒星中的普通一员。1750年,英国天文学家赖特指出,银河和所有观测到的恒星构成一个巨大的扁平状天体系统,由于太阳连同地球位于这一系统的内部,从不同方向观测才看到了银河和离散分布的点点繁星。1785年,英籍德国天文学家威廉·赫歇尔利用他自制的当时世界上最大的46厘米望远镜,通过长期的实际观测,并经过精心的分析研究,建立了第一个银河系模型。在这一模型中,太阳仍然位于当时人们所认识的宇宙范围——银河系的中心。由于赫歇尔个人在当时的威望,这一观念一直维持了130余年之久。

资料:伟大的科学家——托勒密的贡献

一提到托勒密,人们自然就想起他的"地球中心说"。这学说是他在他的巨著《天文学大成》里详加阐述的。托勒密一生主要有两部巨著,另一部是八卷本的《地理学指南》。这是他编制的一本地名辞典和地图集。书中给出了几千个地方的地理位置,堪称是一项伟大成就。

在《地理学指南》这部巨著中,托勒密谈到了地理位置的确定问题。他提出了一种等间距的坐标网格,用"度"来进行计算。托勒密可算得上是第一个明确提出经纬度理论的人。他的理论中,纬度从赤道量起,而经度则从当时所知道的世界最西地点 幸运岛算起。这一切已经和今天的经纬度概念很相接近了。

在托勒密之后的一千多年内,关于确定经度的问题,一直没有获得重大进展。

问题:太阳系倒底是怎样的?以太阳为中心的太阳系是如何形成的?

太阳系形成的灾变说

最早的灾变说是法国动物学家布丰(George Louis Leclerc de Buffon)在1745年提出的。他认为,太阳比行星先形成,太阳形成后,曾经有一个彗星“掠碰”(擦边而过)到它,使太阳自转起来,同时碰出了不少物质。这些物质一部分落回太阳,一部分脱离太阳的引力飞走了,还有一部分则绕太阳旋转起来,后来形成了行星。根据我们现在对彗星的认识,这种观点显然是不成立的,但在布丰的时代,彗星被认为是质量巨大的天体。

在太阳系的系统内,太阳本身质量占太阳系总质量的99.87%,角动量只占0.73%;而其他九大行星及所有的卫星、彗星、流星群等总共占太阳系总质量的0.13%,但它们的角动量却占99.27%。这个现象天文学上称为太阳系角动量分布异常问题。20世纪的头40年中,由于康德·拉普拉斯古典星云说遇到了难以解决的角动量分布异常问题,灾变说曾占了绝对优势。19世纪末到20世纪四五十年代大约出现过二十多种不同的灾变说。他们大都用两颗或三颗恒星的彼此接近或碰撞这样的偶然事件来解释太阳系的起源。其中最著名的是英国天文学家金斯(Jeans)于1916年提出的。金斯认为,当另一颗恒星接近太阳时,在太阳表面产生了很大的潮。反面的潮比正面的小得多,很快衰落。正面的潮很大,物质被经过的恒星拉出来,形成一个长条。在这一恒星离开太阳时,长条内形成了所有的行星。长条的中部较粗,两头较细,所 以,由中部物质形成的木星、土星较大。

据我们现在所知,恒星在宇宙空间中的密度是非常低的,太阳附近的恒星分布类似于彼此相隔960多千米的一些乒乓球。宇宙间恒星彼此接近的几率极小。因此灾变说到20世纪50年代便逐渐走向衰落。

康德一拉普拉斯星云说

很久以来,人们都在努力探索地球的起源,但是这个问题非常复杂,只能通过神话来想象。在西方的宗教里,则把地球的诞生归功于上帝。

牛顿发现了万有引力定律以后,就提出太阳系可能产生于一团稀薄的气体尘埃,是在万有引力的作用下逐渐吸引聚集而成的018世纪中叶,德国哲学家康德(1mmanuel Kant,1724 ~1804)发表了《宇宙发展史概论》,提出了地球和太阳都是起源于宇宙空间星云物质的假说。他认为:由于万有引力的作用,星云一面收缩,一面旋转,形成了太阳和行星。18世纪末,法国天文学家拉普拉斯(Merguis Pierre Simon de Laplace,1749~1827)发表了《宇宙体系论》,运用天文学研究的成果,对太阳系和地球的起源提出更完整的假说。后来,人们把他们的研究成果称为“康德一拉普拉斯星云说”。

康德—拉普拉斯星云说很好地解释了太阳系的基本特征:太阳系各星体几乎都以同样的方向自转,行星的公转方向也是一致的,而且各行星的轨道接近于圆形,还几乎在同一个平面上。这都说明了太阳和太阳系中的地球等行星都起源于同一星云。

但是星云说提出以来,也暴露了许多矛盾。因此,又有很多科学家提出了其他的种种假设,关于太阳和地球起源的探索还将继续延续下去。

讨论太阳系的形成与地球的起源。(最后建立以星云说为主的太阳系形成的假说)

第3节 恒星的一生

教学目标:

1、认识恒星的不同发展阶段:红巨星、超新星、白矮星、暗矮星和黑洞

2、了解太阳一生的演化过程

3、知道大质量恒星的演化过程

教学重点:

恒星的不同发展阶段与大质量恒星的演化过程

学情分析与教学建议:

1、对于宇宙中各种“特别的恒星”如红巨星、白矮星、暗矮星、超新星、中子星与黑洞等“恒星”的不同发展阶段学生非常的漠生,因为平时极少关注。(只有少数天文爱好者才了解)因此这部分内容的教学必须有大量的实物照片和视频支持学生的学习。

2、由于解释不同溶化阶段的恒星之间的转化机理会涉及到许多很深奥的天文学、物理学的专业知识。(如氢聚变成氦的热核反应、碳聚变成氖和镁。然后又是硅和硫,最终硅成为铁;恒星内部的辐射压、辐射压将抵挡不了它本身的引力等),学生很难理解。因此,本节教学中利用天文照片、视频、动画时,对此名词只是一带而过不要作任何的说明。

3、学生了解了的特别的“恒星”气体星云、主序星——红巨星、白矮星、暗矮星、超新星、中子星与黑洞后,若组织学生从这些天文现象探讨恒星的一生则太难最好是直接阐述恒星的一生。本课时教学我认为最好以讲授法让学生了解恒星的不同发展阶段的特点和它们之间转化关系。讲述时尽可能简单、通俗易懂。

介绍后恒星的一生后可由学生复述太阳的演化巩固对太阳演化的掌握。

4、学生恒星与太阳的演化之后,有兴趣可以介绍黑洞的初步知识及人类对黑洞的探索。培养学生探究未来的理想与兴趣。

背景资料:

(二) 恒星的诞生-星卵

作为恒星诞生地的星际气体云团十分稀薄而且温度极低,云团中与引力相抗衡的气体压力很弱,引力的作用使得云团缓慢地收缩。

超新星爆炸产生的冲击波或云团周围一些亮星向外喷射的高热气流(称为"星风")都会使云团中出现不均匀的密度分布,造成云团中出现多个密度中心,这些密度中心周围的气体分别向这些中心收缩,形成一个个小云团。收缩过程中,小云团中心温度升高,旋转加快,密度越来越大,演变成中心有核,周围由盘状物质包围的形状,云团的表面温度一般为绝对温度2000-3000度,质量与太阳相仿,只发出红外辐射,不发射可见光,所以还只是恒星的胚胎,或形象地称之为"星卵"。

不同大小的云团演化快慢大不一样,象太阳这样典型大小的恒星,其处于星卵的状态的大约要维持100万年,在此期间云团继续复杂的收缩过程,中心温度则持续升高,一直到超过100万度,在这种极高的温度下将出现由氢原子核变成氦原子核的"核聚变"反应,这是恒星的根本特征,星球只有到了能由核聚变反应而释放能量,才算是真正进入了"成年恒星"的阶段,也只有此时才真正变得灿烂夺目。此时的恒星中心密度和温度都很高,巨大的气体压力足以抵抗引力收缩,所以恒星也不再继续收缩了,恒星的性质变得十分稳定,就象我们的太阳一样,恒星一生中90%以上的时间都处于这一阶段。

(三) 恒星的壮年-从主序星到红巨星

恒星发光发热的源泉是由氢原子核转变为氦原子核的核聚变反应,维持核反应的阶段就是恒星的壮年期,天文学上称为"主序星"阶段。质量不同的恒星维持核反应的时间大不一样,大质量恒星的核心温度更高,核反应消耗氢的速度比小质量恒星快得多,因此其生命历程相对来说要短得多,比如象10个太阳质量那样大的恒星只能维持一千万年左右的生命,而太阳却能维持100亿年。

太阳这样大小的恒星是宇宙中最为典型的,它们生命中80%-90%的时间都处在稳定的主序阶段,当中心的氢逐渐燃烧完后,一颗恒星的生命就接近尾声了。此时星体核心会迅速收缩,相反地,外层的氢却开始燃烧并迅速膨胀,这是恒星生命中一个十分有趣的阶段,星体的体积大大增加,比如太阳这样的恒星会膨胀数百倍,膨胀的结果导致恒星表面温度下降,颜色变红,同时其表面亮度却会大大增强,天文学上习惯于将光度(即恒星的本质亮度)大的天体称为"巨星",因此这一阶段的恒星的典型特征就是"红巨星"

相对而言,"红巨星"阶段是很短暂的,此后由于核心的收缩导致温度进一步升高而引发氦原子核聚变为碳原子核的反应以及此后一系列更为复杂的核聚变反应,恒星快速地走向死亡。

四) 恒星走向死亡

恒星走向死亡的途径因其质量的不同而有很大的不同,象太阳这种中等质量的星体其死亡是比较"温和"的,在红巨星阶段之后,恒星的外壳一直向外膨胀,核心则持续收缩,发出紫外光或X射线,高能射线激发外层气体发出荧光,形成美丽的行星状星云(图5)。外壳气体逐渐消散在星际空间,成为下一代恒星的原料,而中心部分在收缩到一定程度后,停止了一切核反应过程,变成一颗冷却了的、密度却极大的白矮星,其中1个方糖大小的物质,重量可与一辆卡车相当。质量较大的恒星走向死亡的途径往往是十分壮烈的,通常质量大于太阳8倍以上的星球,不会平静地演化为白矮星,而是引发一场震天动地的大爆炸,星体的亮度突然增亮几十倍甚至几百倍,这就是所谓的超新星爆发,星体粉身碎骨,核心遗留下来两种特殊形态的天体-中子星或黑洞。中子星的质量和太阳差不多,但半径只有10公里左右,可见其密度更比白矮星高得多了。超新星爆炸后,如果残留的核心质量仍较大,则会形成密度更为惊人的黑洞,任何物质甚至连光线都无法逃脱它强大的引力场,我们无法直接看到它,这也正是其名为"黑"的由来。

(五) 恒星的"生死循环"

正如动、植物的死亡将成为下一代生命的原料一样,恒星的死亡也都有一个共同的特征,即将其本体中的大量物质抛射到星际空间中,这些物质逐渐弥漫在宇宙空间中,以气体或尘埃的形式成为新一代恒星的原材料。同时正是在恒星的演化过程中通过核聚变形成了许多构成生命所必需的重元素,这些重元素在恒星死亡后弥散在宇宙空间中,才有可能导致象人这种生命的诞生。

恒星演化和行星的形成

生命只能出现在能发出光和热的恒星周围的行星上,但并非所有恒星都必然带有行星。星云说认为,恒星是从自转着的原始星云收缩形成的。收缩时因角动量守恒使转动加快,又因离心力的作用星云逐渐变为扁平状。当中心温度达700万度时出现由氢转变为氦的热核反应,恒星就诞生了。盘的外围部分物质在这过程中会凝聚成几个小的天体——行星。

星云说可以合理解释许多观测事实,但也存在一些困难。另一方面,计算机理论模拟计算表明,如果星云物质在收缩过程中没有角动量转移,那结果不会形成一个中央恒星和周围一些小质量行星,而是会形成双星。在双星系统中即使形成行星,不用多久它们也会落入某颗恒星中,或者被抛入宇宙空间,不可能长期在恒星周围存在。

看来大自然给原始星云两种发展的可能:物质保持它原有角动量,演化后形成双星;或者两者在演化过程中恰到好处地分道扬镳,结果生成中央恒星以及绕它运转的行星。

生成智慧生物的漫长过程

生物的进化是一种极为缓慢的过程,所经历的时间之长完全可以同太阳的演化过程相比。化石的研究发现,早在35亿年前地球上就已有了一种发育得比较高级的单细胞生物,称为蓝——绿藻类。根据恒星演化理论以及对地球上古老岩石和陨星物质的分析知道,太阳和地球的形成比这种生物的出现还要早10~15亿年。太阳系形成后大约经过50亿年之久地球上才有人类。

现在设想把每50亿年按简单比例压缩成1“年”。用这样的标度1星期相当于现实生活的1亿年,1秒钟相当于160年。从宇宙大爆炸起到太阳系诞生,已经过去了大约2年时间。地球是在第3年的1月份中形成的。3、4月份出现了蓝——绿藻类这种古老单细胞生物。嗣后,生命在缓慢而不停顿地进化。9月份地球上出现了第一批有细胞核的大细胞,10月下旬可能已有了多细胞生物。到11月底植物和动物接管了大部分陆地,地球变得活跃起来。12月18日恐龙出现了,这些不可一世的庞然大物仅仅在地球上称霸了一个星期。除夕晚上11时北京人问世了,子夜前10分钟尼安特人出现在除夕的晚会上。现代人只是在新年到来前的5分钟才得以露面,而人类有文字记载的历史则开始于子夜前的30秒钟。近代生活中的重大事件在旧年的最后数秒钟内一个接一个加快出现,子夜来临前的最后一秒钟内地球上的人口便增加了两倍。

由此可见地球诞生后大部分时间一直在抚育着生命,但只有很短一部分时间生命才具有高级生物的形式。

第4节 地球的演化和生命的诞生

教学目标:

1、猜想地球形成初期的形态特点

2、了解25亿年前至今地壳的演变和生物的进化现象

3、了解生命起源的化学进化假说和其他假说

4、培养学生建立假说并修正与完善假说的能力

5、树立自然界是在不断演化发展的基本观念

教学重点:

1、地球及地球上生命演化的历程 2、生命起源的化学进化假说

课时:2(如上)

学情分析

1、学生对地球的演化与生命的诞生一般有一个大致的过程,但不是十分的清晰。因此于教学中应通过图片、媒体使学生了解地球演化的历史与生命诞生的历程。

2、9年级学生正处于青春期,虽然易于接受新的事物,但其逻辑思维的能力与批判接受能力也日渐增强,所以,简单的描述地球的演化历史与生命诞生的历程远不能满足学生,在教学中应补充大量的证据及研究成果,使学生理解这两个过程,并尝试批判的接受生命诞生的化学进化历程。

3、本课时内容,是涉及到巨大空间范围和漫长时间跨度的一个非常复杂的科学问题。在教学过程中,除了让学生掌握最基本的科学知识以外,非常重要的是要让学生树立起自然界是在不断演化发展的基本观念,使他们认识到今天我们人类生存的自然环境,是地球在过去几十亿年的演化与发展过程中形成的,而且,这种变化发展还将按照自然界自身的规律持续下去。

教学建议:

1、通过图片或视频展示原始地球的诞生及地球上生命的演化。

2、通过学生画图的形式,使其感受到沧海桑田时空大尺度的转换关系。如从生命的诞生到生物的进化,时间是几十亿年、几亿年、几千万年、几万年等。

如

(1)作业本内的作业:右图是记录地球历史的”金钉子”。你知道下列现象或生物分别出现在“金钉子”的哪段时间区域:

原始海洋形成于

蕨类植物的繁盛和裸子植物的出现

哺乳动物的出现

恐龙生活的时期

大气中氧气的出现和增多

鱼类的出现和繁盛

(2)要求学生绘制一张地球和生物演化的时间坐标图。

(3)画一个“地球钟”

如果把地球“有生以来”作为24小时,那么地球在0时诞生,6时以后才在海水中出现最原始的细胞,21时以后海洋中出现三叶虫,22时45分开始有恐龙出现,23时20分哺乳动物出现,直到23时59分,才出现了最早的猿人。

3、对于生命的诞生,让学生课前多收集一些不同的假说,课内交流,使学生体会到人类对生命诞生的关注与思考。也使学生通过比较更能接受,生命的化学起源学说。(只是一般性介绍,不要强调四个过程及其特点。)

如:生命起源问题的几种说法。

“神创论”——生命是由上帝创造的,“圣经”中详细描述了上帝创造各种生物以至最后创造人的故事。西方有亚当和夏娃的故事,东方有女娲造人的传说。

“自然发生论”——古代中国、埃及、希腊都曾经有过“腐草化萤”、“腐肉生蛆”、“淤泥生鼠”等说法,认为生物从非生物环境中自然发生出来。

“宇生论”——认为地球上生命来自宇宙空间别的星球。但是,仍然遇到在外星空间生命如何起源的问题。

“生命化学起源”——认为地球上的生命是由非生命物质通过漫长的化学变化过程演变而来(从无机小分子到有机小分子、到有机高分子、到多分子体系,最终演变为原始生命),这是目前被广泛认同的一种学说,但仍有待于进一步证实。

4、介绍生命诞生与米勒实验后,也可提供其他资料给学生讨论,让学生尝试批判的接受生命诞生的化学进化历程。

对于生命诞生的探索。自60年代以来,科学家又相继发现了一些新的科学事实:

(1)1969年“阿波罗号”登月成功,揭示月球表面的许多环形山是陨石坑。它们是月球刚形成时被大量天体撞击造成的。这表明太阳系初期,天体碰撞频繁,地球也不会例外。可以推测,那时地壳比较脆弱,到处火山爆发,地球表面温度极高,即使有少量的CH4和NH3放出,也会立刻被高温和极强的紫外辐射裂解为CO2、H2和N2。

(2)天文学家已发现了数十种星际分子(指存在于星际空间的分子),它们大多是有机化合物。1959年9月,坠落在澳大利亚麦启逊镇的陨石中人们发现了多种氨基酸和有机物……

随着认识的不断深入,人们对生命的起源仍在不断地思索中。

你认为上述科学发现是否都支持米勒实验的结论?如果不是,请请列举出你的理由。

1、米勒实验用CH4、NH3等成分模拟原始地球大气,合成了氨基酸等小分子有机物;证实在生命起源的过程中,在原始地球的条件下,由原始大气中的无机小分子生成有机小分子物质是可能的;资料表明,早期地球表面温度提高,原始大气中不可能存在CH4、NH3等物质,因此不支持米勒实验。

2、资料还显示星际分子大多是有机化合物,所以地球上最早出现的有机物可能来自星际分子,而不是来自地球,这对米勒实验的结论也提出了挑战。……

背景资料:

复习太阳系形成的星云说及灾变说,猜想地球诞生时的情景

地球起源学说。

关于地球成因的学说多达十多种,它们主要是:

(1)彗星碰撞说。1749年,法国生物学家布封就认为,很久很久以前,一颗彗星进入太阳内,从太阳上面打下了包括地球在内的几个不同行星。

(2)陨星说。认为陨星积聚形成太阳和行星(1755年,康德在《宇宙发展史概论》中提出的)。

(3)宇宙星云说。1796年,法国拉普拉斯在《宇宙体系论》中提出。认为星云(尘埃)积聚,产生太阳,太阳排出气体物质而形成行星。

(4)双星说。认为除太阳之外,曾经有第二颗恒星,行星都是由这颗恒星产生的。

(5)行星平面说。认为所有的行星都在一个平面上绕太阳转,因而太阳系才能由原始的星云盘而产生。

(6)卫星说。认为海王星、地球和土星的卫星大小大体相等,也可能存在过数百个同月球一样大的天体,它们构成了太阳系,而我们已知的卫星则是被遗留下来的“未被利用的”材料。

在以上众多的学说当中,康德的陨星假说与普拉斯的宇宙星云说,虽然在具体说法上有所不同,但两者都认为太阳系起源于弥漫物质(星云)。因此,后来把这个假说统称为康德—拉普拉斯假说,而被相当多的科学家所认可。

对地球起源的推测

很多科学家认为,太阳以及太阳系中的地球和其他行星都是来自宇宙中同一星云,经过漫长时间的演化而逐渐形成的。

星云不停地旋转,使中心部分聚集收缩,成为原始太阳。星云周围的气体尘埃物质逐渐聚集成为太阳系中的大大小小的行星。

原始地球形成以后,由于地球内部放射性元素发生蜕变等原因,温度逐渐增高,使较重的物质沉到中心形成地核,较轻的物质浮在上面,形成由岩石构成的地壳。当时地球上的火山频繁爆发,喷发出大量的气体,形成了原始的大气层,其中的水蒸气冷却后降落在地面,形成了原始的海洋。地球上最初的生命就诞生在海洋之中。

以后随着地壳的不断运动,渐渐形成了陆地。多种多样的生物在海洋中和陆地上繁衍生长。大约在2亿多年前,完整的大陆开始分裂“漂移”,世界的海陆分布逐渐形成现在的格局。

2、原始生命诞生于距今约38亿年前的原始海洋中

3、25亿年前至今的演化(配以图与文字),可以让学生以另一种形式表示。如下图。然后辅以证据。

第5节 生物的进化

教学目标:

1、列举不同环境中生物的形态、结构与功能的统一性,认同生物与其生存环境相适应的生物学观点。

2、说出化石形成的过程,列举生物演化的证据,认同物种可变的进化观点

3、区分神创论与进化论,列举生物进化现象

4、比较物种不变论、布丰、拉马克、达尔文进化观点的异同

5、了解达尔文进化论的主要观点,运用自然选择理论解释自然界中生物进化现象

教学重点:化石形成的过程;进化论的演变; 自然选择学说

教学建议:

1、对于生物体形态结构与环境相适应的实例,可以复习生物的形态结构与功能相适应的例子或布置学生查阅、收集有关生物体形态结构与环境相适应的图片和文字资料,通过课堂交流使学生认识到自然界中的生物都有着与其所处环境相适应的复杂而精巧的身体结构。

并组织学生讨论神创论与进化论的优劣。

2、对于支持进化论观点的科学证据化石。最好能展示化石或带学生参观、有条件去挖掘化石 更有利于学生理解化石的形成,并使学生认同化石是历史最真实的记录者。

3、化石是生物进化最好的证据,并人们确认生物进化历程与趋势并不简单依靠化石的呈现时间顺序。学生基础较好的,可以拓展胚胎学、解剖学;DNA和蛋白质亲缘分析对生物进化的支持。

4、进化论的演变是非专业教师最不容易搞清楚的内容,据实验区教师反应,他们当时对此争论最大。

介绍物种不变论:现代的物种由古代物种进化而来的。(物种不变)

布丰物种可变论(进化论):物种可变的,现代物种由古代物种进化而来,但进化是直线式的(物种是可变的,物种生活的环境发生了改变,特别是气候和食物的变化,可引起生物体的改变。)

拉马克用进废退学说:现在的生物是由其他物种进化而来的,物种的变异是一个连续的过程,自然界生物存在着由低级到高级、由简单到复杂的一系列种类。物种进化的原因是生物本身存在着一种由低级向高级发展的力量。(用进废退)如解释长颈鹿颈和腿长的原因。

达尔文自然选择学说:物种是进化的,物种的变异是一个连续的、渐进的过程。物种进化的原因是自然选择的结果。如解释长颈鹿颈和腿长的原因。

在教学后最好列表分析其异同点:

学说 祖 先 进化原因 核心思想

布丰进化学说 相同 环境的改变(气候) 物种可变

拉马克学说 不同 用进废退 物种可变 用进废退 获得性遗传

达尔文进化论 相同 自然选择 物种可变(过度繁殖.适者生存,遗传变异.生存斗争)

5、总结出自然选择学说的主要观点:过度繁殖、遗传变异、生存斗争、适者生存

为什么目前比较赞同达尔文的观点?(过渡类型化石的发现等)让学生以自然选择学说尝试解释海岛昆虫现象与英国桦树尺蛾群体中不同体色个体数量变化的原因。

6、最后提供寒武纪生物大爆炸的视频,设计讨论达尔文在自然选择学说中,吸取了布丰与拉马克理论的哪些观点?达尔文的自然选择学说完全正确吗?(可介绍达尔文主义主张渐变进化,强调“自然界没有飞跃”而寒武纪大爆炸现象恰恰否定了这一点)渗透对P26的这句话的理解:科学发展史不能简单的归结为正确与错误的斗争,新旧理论的替代并不绝对代表正确的取代错误的。正确的理论中有错误,错误的理论中也有正确的东西。

第六节 进化与遗传

教学目标:

1、识别遗传和变异的现象

2、说出遗传物质的作用,认识DNA、基因和染色体的关系,举例说明基因工程

3、举例说明基因的作用,知道人类基因组计划

4、列举遗传与变异在育种方面的应用

5、举例说明优生的重要性,知道近亲结婚的危害

6、知道基因在生物亲子代间传递过程中也存在着自然选择,了解进化理论的发展

教学重点:

1、遗传物质及遗传物质的作用

2、遗传病与优生

3、基因工程与人类基因组计划

学情分析与教学建议:

随着生物学的兴起与现代基因技术的发展,各种媒体铺开盖地的宣传(如多莉、人类基因组计划等)。使学生对于染色体、DNA和基因有了初步的认识,并具有相当浓厚的兴趣。但由于没有系统的学习遗传与变异的知识,学生的认知往往停留在一个是事而非,模糊状态,对DNA、基因缺乏较系统、较准确的认识,甚至有的学生一听到基因便认为是好的,或不好的。因此,本课时的教学主要是利用学生原来的知识和兴趣,拓展并系统化有关基因和遗传的知识,使学生能较为正确的看待目前科技的发展及市场上对高科学产品的炒作。并在讲授遗传病和优生的知识中,进行人口及素质教育。

教学建议:

1、本节内容分2课时教学,最好作如下调整。

第1课时遗传和变异现象,人体遗传物质与遗传物质的传递;遗传病与优生。

第2课时 育种与基因工程、人类基因组计划及基因导致进化论的发展

之间以若在遗传过程中,基因、DNA或染色体发生了改变,则会导致生物性状的改变。如遗传病直接过渡到第3部分;而第1、2课时间的过渡可以遗传物质的改变都是带来疾病吗?

2、“种瓜得瓜,种豆得豆”“龙生龙、凤生凤、老鼠生儿打地洞”学生对于遗传与变异现象较为熟悉,可以通过举例那你与父母有哪些性状相同?或如教科书设计活动,使学生真切地体会到遗传与变异现象是普遍存在的。

3、对于人体的遗传物质及遗传物质的传递教学,最好利用图片或多媒体展示科学家所作的研究实验,引导学生讨论,从使学生分析实验后确认DNA是遗传物质。

(1)具有精子与卵细胞形成的受精卵(实验去核的海胆中加入球形海胆的核,结果形成球形海胆;结论遗传物质可能在细胞核中)

(2)同一物种的不同生物个体间,细胞中染色体的数量和种类几乎完全相同,性状也相似;不同物种的生物个体间,细胞中染色体的数量和种类有一定的差异,性状也有较大差异。

(如果蝇有4对8条染色体;蜜蜂中蜂王与工蜂有16对32条染色体;人类有23对46条染色体;指出男女染色体的异同。最好有图片)结论:细胞核中的染色体可能与遗传有关。

(3)随着科学的发展,人们认识到染色体是由DNA和蛋白质组成的,那到底是DNA是遗传物质还是蛋白质是遗传物质?

课件展示:噬菌体侵染细菌实验与肺炎双球菌的转化实验。结论:DNA是遗传物质

4、通过视频或资料介绍基因工程及人类基因组计划。如太空育种;转基因西红柿(插入视频)

5、有时间于课内或课后布置查阅转基因生物的安全性的作业,并组织学生讨论对转基因生物的认识。希望能初步学会如何看等转基因食品及新科技。(如克隆)

背景资料:

转基因生物的安全性

1999年在英国出版的《自然》杂志上发表了关于用转Bt基因玉米的花粉饲养Monarch蝴蝶幼虫,将幼虫毒死的报告,引起人们对转基因植物安全性的广泛讨论。一般来说,转基因生物只是将不同种生物来源的基因转入过去不能通过有性杂交进行转移的基因,现在可以通过遗传操作技术来实现。实际上用于转基因实验的基因早已存在于自然界的某些物种中。转基因技术育种与常规杂交育种只是采用不同的技术,转基因技术利用的基因范围更广,每次转入少数几个基因,而常规杂交育种利用的基因来源有很大的局限,通过杂交转入的是一大批基因。

有关安全性的一个焦点是转基因植物通过自然扩散或将花粉传于近缘野生植物,而导致转入的外源基因破坏自然环境的生态平衡。比如转抗除草剂或抗虫的转基因作物,出现抗虫或抗除草剂的杂草,而对环境造成影响。实际上,转基因植物和其他转基因生物都有严格的使用规定,而且,为保证人类所需要的来源于动、植物的足够食品和其他生活用品,人们早就使用化学药品来杀灭农业害虫。这些农药的使用,对环境造成的危害远比用转基因植物代替农药的使用大得多。每一个科学技术的出现,如果不恰当的使用或没有适当的管理措施,都有可能带来一定的危险或危害。在很多国家颁布的转基因植物管理条例中都严格规定了种植转基因植物的有效隔离距离,以便排除转基因植物与周围环境中的某些植物传粉的可能性。

1996年7月我国农业部正式颁布了“农业生物基因工程安全管理实施办法”,使我国转基因植物的田间试验和商品化生产有法可依。农业部农业生物基因工程安全管理委员会在1997年分别于3月和9月受理了两批申请,共批准了三种转基因作物进入商品化生产,其中包括延熟保鲜番茄、抗虫棉和改变花色的矮牵牛。

还有,通过培育严格不育的转基因生物,以防基因逃逸。例如,中国科学院武汉水生生物研究所鱼类基因工程研究组与中国工程院刘筠院士合作,研制出不育的转“全鱼”基因三倍体“863”吉鲤。吉鲤含两套鲤鱼染色体和一套鲫鱼染色体,体型优美,酷似鲫鱼,规模化养殖实验结果证实,“863”吉鲤严格不育,不存在任何的基因逃逸现象,人们可及时有效地控制其种群规模,在推广养殖上具有生态和遗传安全性。

转基因植物安全性管理的另一个方面是它们的食用安全性。这方面的评价一般要在指定的实验室进行严格的食品安全检验和动物饲养实验,以确定要测定的转基因植物的食用安全性。其安全的标准是符合“实质等同性”,即转基因食品及食品成分是否与目前市场上销售的传统食品具实质等同性。美国国家自然科学院的一个专门委员会的结论说,没有证据说明重组DNA技术以及不相关生物之间的基因转移有害,转移重组的DNA获得的转基因生物可能带来的危险与非遗传修饰的正常生物是一样的。

什么是人类基因组计划

现代遗传学家认为,基因是DNA(脱氧核糖核酸)分子上具有遗传效应的特定核苷酸序列的总称,是具有遗传效应的DNA分子片段。基因位于染色体上,并在染色体上呈线性排列。基因不仅可以通过复制把遗传信息传递给下一代,还可以使遗传信息得到表达。不同人种之间头发、肤色、眼睛、鼻子等不同,是基因差异所致。

人类只有一个基因组,大约有5~10万个基因。人类基因组计划是美国科学家于1985年率先提出的,旨在阐明人类基因组30亿个碱基对的序列,发现所有人类基因并搞清其在染色体上的位置,破译人类全部遗传信息,使人类第一次在分子水平上全面地认识自我。计划于1990年正式启动,这一价值30亿美元的计划的目标是,为30亿个碱基对构成的人类基因组精确测序,从而最终弄清楚每种基因制造的蛋白质及其作用。打个比方,这一过程就好像以步行的方式画出从北京到上海的路线图,并标明沿途的每一座山峰与山谷。虽然很慢,但非常精确。

随着人类基因组逐渐被破译,一张生命之图将被绘就,人们的生活也将发生巨大变化。基因药物已经走进人们的生活,利用基因治疗更多的疾病不再是一个奢望。因为随着我们对人类本身的了解迈上新的台阶,很多疾病的病因将被揭开,药物就会设计得更好些,治疗方案就能“对因下药”,生活起居、饮食习惯有可能根据基因情况进行调整,人类的整体健康状况将会提高,二十一世纪的医学基础将由此奠定。

利用基因,人们可以改良果蔬品种,提高农作物的品质,更多的转基因植物和动物、食品将问世,人类可能在新世纪里培育出超级作物。通过控制人体的生化特性,人类将能够恢复或修复人体细胞和器官的功能,甚至改变人类的进化过程。

最后我以一段生物进化的动画结束我对第六册第一章的教材分析,班门弄斧,请大家多提意见。人类的进化

气体星云

主序星

红巨星

超红巨星

白矮星

暗矮星

约等于1个太阳

白矮星

质量大于1个太阳

1.44—2太阳质量

中子星

超过3个太阳质量

黑洞

F

E

D

C

B

A

距今38亿年

地球的历史

距今46亿年

现代

距今0.7亿年

距今2.5亿年

距今6亿年

距今25亿年

进化理论的发展

遗传物质的传递

遗传和变异现象

自然选择学说

进化论的演变

生物的演化

生命的诞生

地壳的演化

大恒星的演化和黑洞

太阳的演化

太阳系的形成—星云说

地心说和日心说

宇宙大爆炸理论

人类认识宇宙的历程

遗传和变异

生物的进化

地球的演化和生命的诞生

恒星的一生

太阳系的形成和地球的诞生

宇宙的起源

演化的自然

PAGE

18

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况