八年级下 第二章 空气与生命 达标测试卷[下学期]

文档属性

| 名称 | 八年级下 第二章 空气与生命 达标测试卷[下学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 154.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2007-07-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

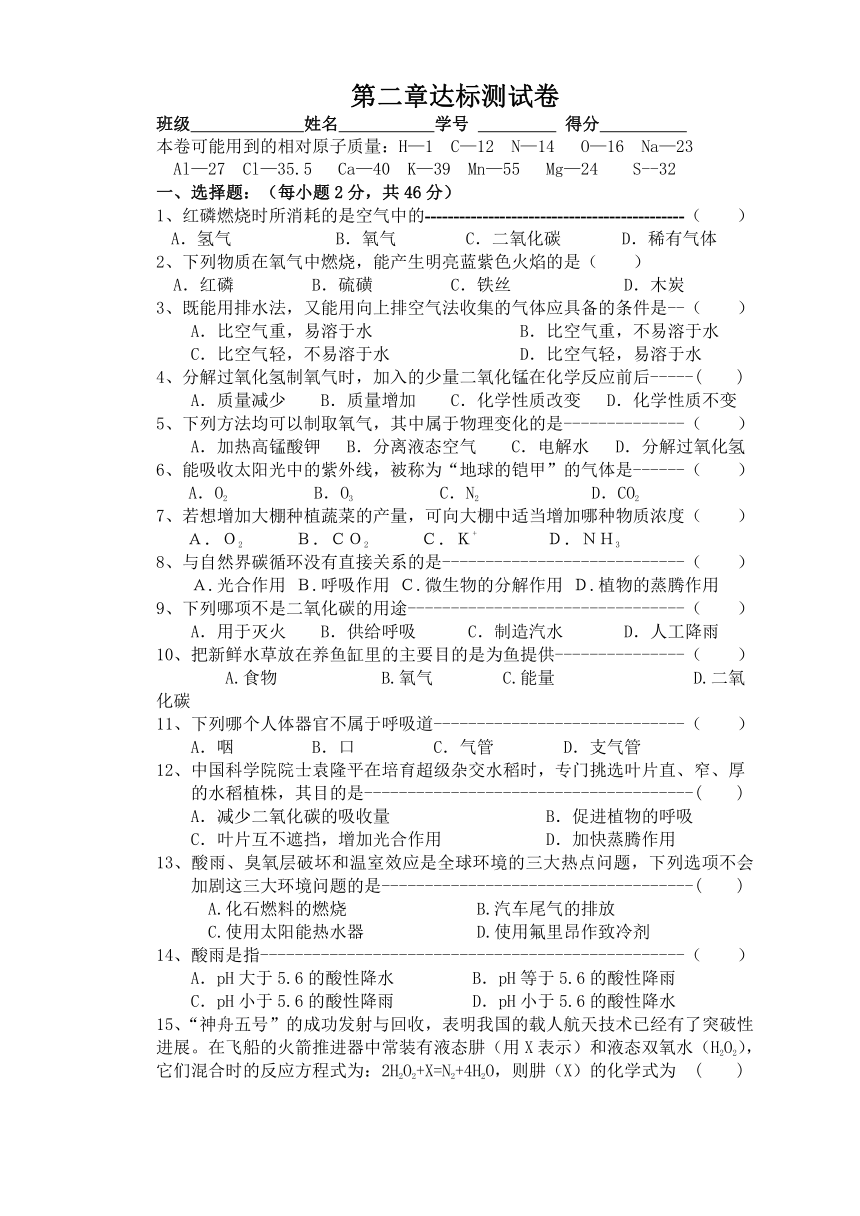

第二章达标测试卷

班级 姓名 学号 得分

本卷可能用到的相对原子质量:H—1 C—12 N—14 O—16 Na—23

Al—27 Cl—35.5 Ca—40 K—39 Mn—55 Mg—24 S--32

一、选择题:(每小题2分,共46分)

1、红磷燃烧时所消耗的是空气中的---------------------------------------------( )

A.氢气 B.氧气 C.二氧化碳 D.稀有气体

2、下列物质在氧气中燃烧,能产生明亮蓝紫色火焰的是( )

A.红磷 B.硫磺 C.铁丝 D.木炭

3、既能用排水法,又能用向上排空气法收集的气体应具备的条件是--( )

A.比空气重,易溶于水 B.比空气重,不易溶于水

C.比空气轻,不易溶于水 D.比空气轻,易溶于水

4、分解过氧化氢制氧气时,加入的少量二氧化锰在化学反应前后-----( )

A.质量减少 B.质量增加 C.化学性质改变 D.化学性质不变

5、下列方法均可以制取氧气,其中属于物理变化的是--------------( )

A.加热高锰酸钾 B.分离液态空气 C.电解水 D.分解过氧化氢

6、能吸收太阳光中的紫外线,被称为“地球的铠甲”的气体是------( )

A.O2 B.O3 C.N2 D.CO2

7、若想增加大棚种植蔬菜的产量,可向大棚中适当增加哪种物质浓度( )

A.O2 B.CO2 C.K+ D.NH3

8、与自然界碳循环没有直接关系的是----------------------------( )

A.光合作用 B.呼吸作用 C.微生物的分解作用 D.植物的蒸腾作用

9、下列哪项不是二氧化碳的用途--------------------------------( )

A.用于灭火 B.供给呼吸 C.制造汽水 D.人工降雨

10、把新鲜水草放在养鱼缸里的主要目的是为鱼提供---------------( )

A.食物 B.氧气 C.能量 D.二氧化碳

11、下列哪个人体器官不属于呼吸道-----------------------------( )

A.咽 B.口 C.气管 D.支气管

12、中国科学院院士袁隆平在培育超级杂交水稻时,专门挑选叶片直、窄、厚的水稻植株,其目的是--------------------------------------( )

A.减少二氧化碳的吸收量 B.促进植物的呼吸

C.叶片互不遮挡,增加光合作用 D.加快蒸腾作用

13、酸雨、臭氧层破坏和温室效应是全球环境的三大热点问题,下列选项不会加剧这三大环境问题的是------------------------------------( )

A.化石燃料的燃烧 B.汽车尾气的排放

C.使用太阳能热水器 D.使用氟里昂作致冷剂

14、酸雨是指-------------------------------------------------( )

A.pH大于5.6的酸性降水 B.pH等于5.6的酸性降雨

C.pH小于5.6的酸性降雨 D.pH小于5.6的酸性降水

15、“神舟五号”的成功发射与回收,表明我国的载人航天技术已经有了突破性进展。在飞船的火箭推进器中常装有液态肼(用X表示)和液态双氧水(H2O2),它们混合时的反应方程式为:2H2O2+X=N2+4H2O,则肼(X)的化学式为 ( )

A、N2H6 B、N2H4 C、NH2 D、N2H4O2

16、下列对质量守恒定律的解释正确的是--------------------------( )

A.化学反应前后,原子的种类不变,但原子的数目改变

B.化学反应前后,原子的种类改变,但原子的数目不变

C.在一切化学反应的前后,原子的种类、数目不变,原子的质量没有变化

D.在化学反应中,反应物的分子数等于生成物的分子数

17、在安静状态下,吸气的动力来自------------------------------( )

A.内肋间肌和膈肌的收缩 B.外肋间肌和膈肌的收缩

C.神经和体液的调节 D.肺泡弹性纤维的回缩

18、用银边吊兰做光合作用实验,结果检查出绿色部分有淀粉合成,白色部分没有淀粉合成,这个实验证明光合作用需要--------------------( )

A.叶绿素 B.二氧化碳 C.水 D.光

19、下列化学反应属于分解反应的是------------------------------( )

A.S+O2==SO2 B.CO2+H2O==H2CO3

C.2C2H2+5O2==4CO2+2H2O D.Ca(HCO3)2==CaCO3+CO2+H2O

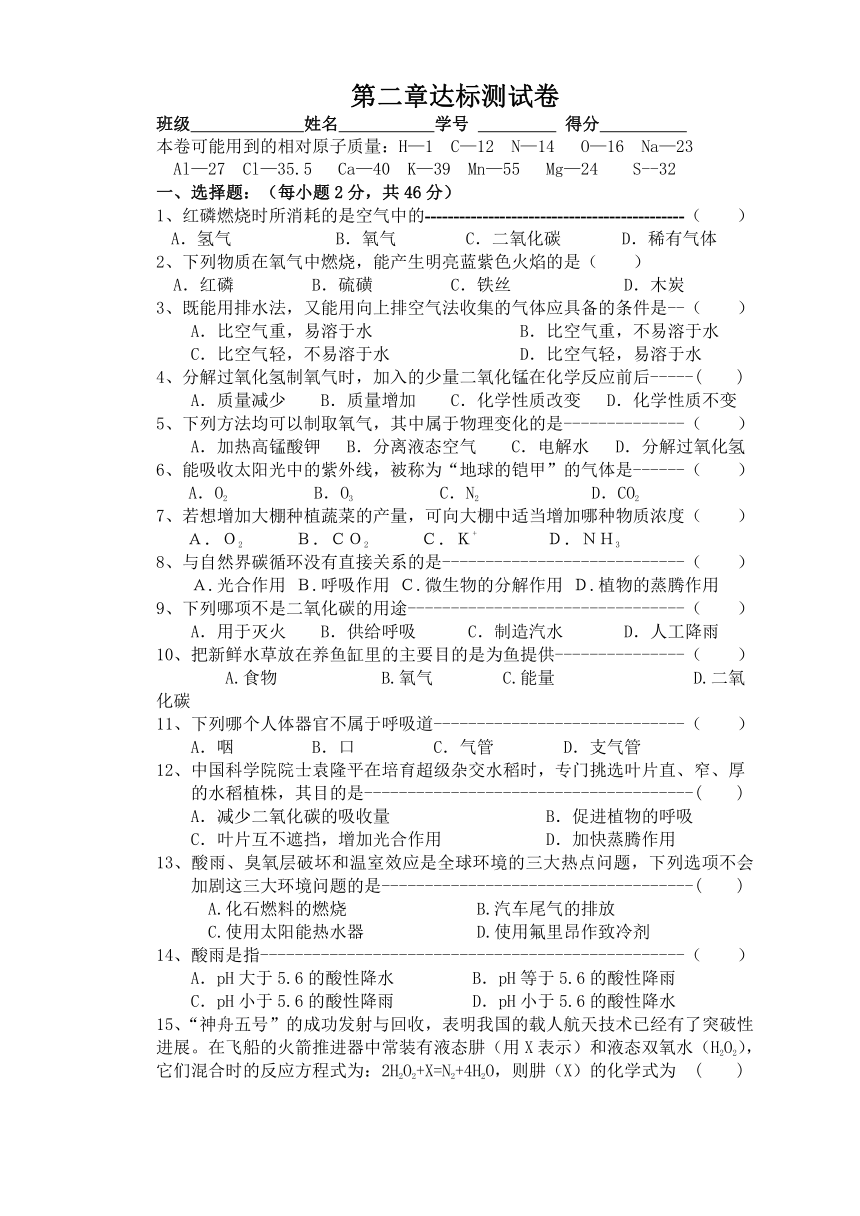

20、镁带在耐高温的容器中密封(内有空气)加热,下图中能正确表示容器内所盛物质的总质量(m)随时间(t)变化情况的是------------------( )

m m m m

A t B t C t D t

21、温室中的绿色植物受阳光的照射生长,昼夜测定温室内氧气的含量如下图所示,其中正确的是----------------------------------------( )

A B C D

22、为了保证长时间潜航,在潜水艇里要配备氧气发生装置,下列反应中最适宜于潜水艇里供给氧气的反应是------------------------------ ( )

A、2KClO3 MnO22KCl+3O2↑ B、2H2O通电2H2↑+O2↑

C、2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2↑ D、4HNO3△2H2O+4NO2↑+O2↑

23、充分加热a克氯酸钾与b克二氧化锰的混合物,留下残余固体c克,则生成氧气的质量为--------------------------------------------( )

A.(a+b-c)克 B.(a-b-c)克 C.(a-c)克 D.c克

二、简答题(化学方程式每个2分,其余每空1分,共44分)

23、用 检验氧气,用 检验二氧化碳。

24、可燃物燃烧必须同时具备两个条件:① ② 炒菜时油锅着火时立即盖上锅盖灭火的原理是 。

25、生物呼吸作用放出的 气体被植物光合作用吸收,并转化为复杂的 物,同时释放 气。

26、在横线上列举有关结论的一个事实。

[例]:水由氢氧元素组成。如:水电解为氢气和氧气。

(1)CO2不支持燃烧。如: 。

(2)米饭中有淀粉。如: 。

27、汽车尾气含有CO与NO等有毒气体,其净化过程如下:①在催化剂作用下,CO将NO还原成氮气并生成二氧化碳;②再点燃剩余的CO,使其完全燃烧生成CO2。试写出有关反应的化学方程式:①__________

②___________ 。

28、在化学反应X+Y→Z中,5克X和足量的Y充分反应生成8克Z,则参加反应的Y的质量是 ,若要得到16克Z,则需要 克X。

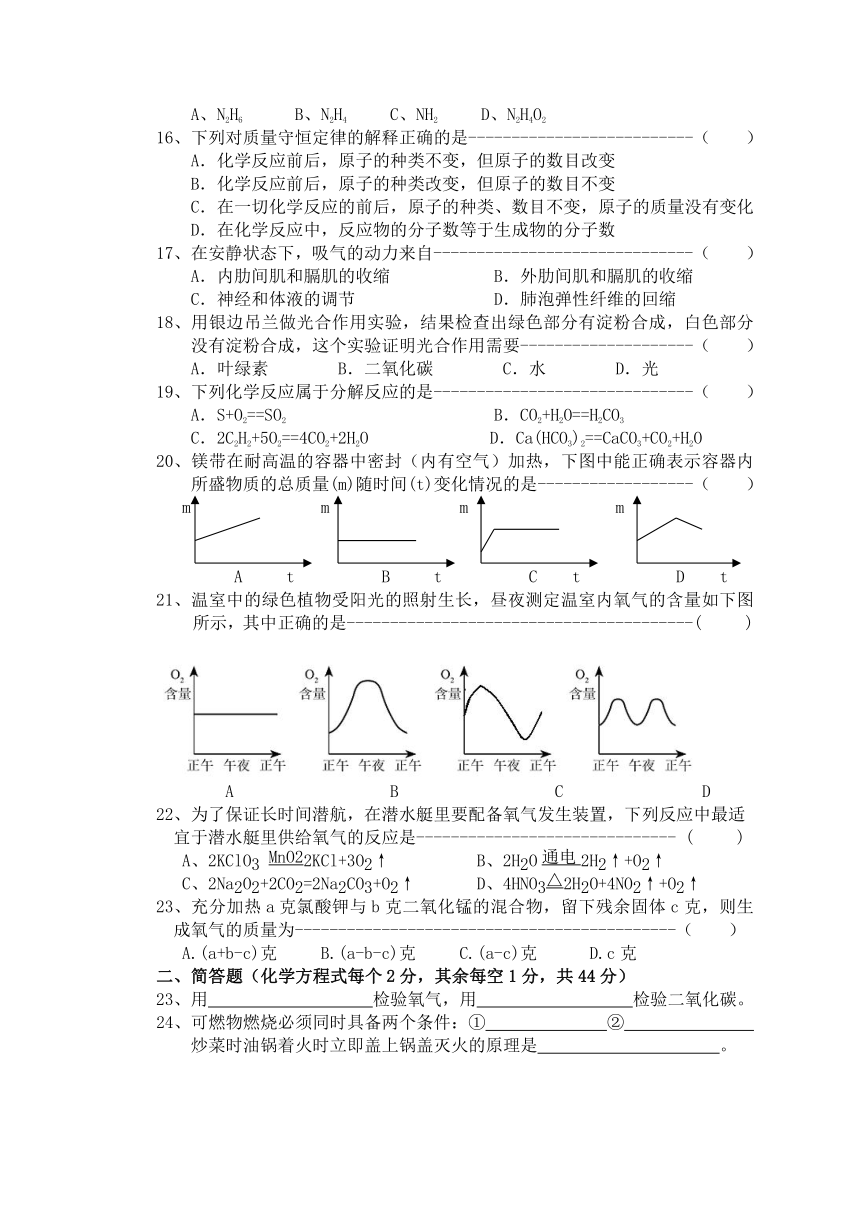

29、实验室常用石蕊试纸检验物质的酸碱性:酸性物质使蓝色的石蕊试纸变红,碱性物质使红色的石蕊试纸变蓝。某学生欲探究碳酸具有酸性而二氧化碳不具有酸性,按下图进行实验。

请回答:(1)该学生通过上述实验能否得出满意的结论?

(2)若能,请说明理由;若不能,请你设计还需进行的实验,以得出满意结论。(用语言叙述或图示均可)

30、上图是小萍在实验室制取CO2并检验CO2性质的实验装置示意图。试回答:

(1)仪器的名称:a ;

(2)用化学方程式表示实验室制取CO2的反应原理 。

(3)该同学在实验过程中,将A中产生的气体通人到B中,观察到澄清石灰水变浑浊,试写出化学方程式 。

(4)该同学用C瓶收集满一瓶由装置A中产生的气体后,往瓶中倒人浓氢氧化钠溶液,迅速用事先绑好一个小气球的胶塞塞紧,振荡,可以观察到小气球逐渐膨大。说明 。

31、下图是某人在1个标准大气压下的一次

平静呼吸中肺内气压的变化曲线图,请回答:

(1)曲线AB段表示 时肺内气压的 变化。(填“吸气”或“呼气”)

(2)在曲线BC段的变化中,胸腔的 积 。(填“增大”或“减小”)

(3)本次呼吸中,吸气结束的那一瞬间是坐标系中的 点,此时肺内气压与大气压的值 。

32、下图所示装置用于测定蝗虫呼吸

作用的速率,图中的NaOH溶液能够充分吸收瓶中的CO2气体,据图回答问题:(实验装置足以维持实验期间蝗虫的生命活动,瓶口密封)15分钟后,U形管左右两侧的管内液面位置有何改变 ______________ 。

33、化学方程式:4Al+3O2==2Al2O3包含哪些意义?

(1)什么物质参加反应,生成什么物质?

(2)各物质间分子(或原子)的个数比为:

(3)各物质间的质量比为:

(4)该反应在什么条件下进行?

34、请根据下列实验装置回答问题:

(1)指出标有数字的仪器名称:② ③

(2)已知氨气(NH3)是一种无色、有刺激性气味的气体,密度比空气小,极易溶于水。实验室常用加热氯化铵和熟石灰的固体混合物来制取氨气。其发生装置是 ,收集装置是 。

(3)在(2)中用波浪线把氨气的物理性质划出来。

35、将黑色的氧化铜粉末装入试管中加热,并通入氨气(NH3),生成红色的铜、水和一种气体单质,该反应的化学方程式为:

36、配平:①□C6H6+□O2==□CO2+□H2O ②□Fe+□H2O==□Fe3O4+□H2

37、对知识的归纳与整理是学习化学的一种重要方法。现有三个化学反应如下:

①S+O2==SO2 ②4P+5O2==2P2O5 ③2CO+O2==2CO2

通过比较可以发现它们有许多相似之处,其一:

其二:

三、计算题(10分)

38、医疗上需要160千克氧气,如果用电解水的方法来制取,那么需要电解多少千克水?(4分)同时可以得到多少千克氢气?(2分)若采用分解高锰酸钾的方法来制取相同质量的氧气,则需要高锰酸钾多少千克?(4分)

EMBED PBrush

不变色

通入CO2

干燥试管

干燥蓝色

石蕊试纸

注入水

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

变红色

稀盐酸 酸

PAGE

班级 姓名 学号 得分

本卷可能用到的相对原子质量:H—1 C—12 N—14 O—16 Na—23

Al—27 Cl—35.5 Ca—40 K—39 Mn—55 Mg—24 S--32

一、选择题:(每小题2分,共46分)

1、红磷燃烧时所消耗的是空气中的---------------------------------------------( )

A.氢气 B.氧气 C.二氧化碳 D.稀有气体

2、下列物质在氧气中燃烧,能产生明亮蓝紫色火焰的是( )

A.红磷 B.硫磺 C.铁丝 D.木炭

3、既能用排水法,又能用向上排空气法收集的气体应具备的条件是--( )

A.比空气重,易溶于水 B.比空气重,不易溶于水

C.比空气轻,不易溶于水 D.比空气轻,易溶于水

4、分解过氧化氢制氧气时,加入的少量二氧化锰在化学反应前后-----( )

A.质量减少 B.质量增加 C.化学性质改变 D.化学性质不变

5、下列方法均可以制取氧气,其中属于物理变化的是--------------( )

A.加热高锰酸钾 B.分离液态空气 C.电解水 D.分解过氧化氢

6、能吸收太阳光中的紫外线,被称为“地球的铠甲”的气体是------( )

A.O2 B.O3 C.N2 D.CO2

7、若想增加大棚种植蔬菜的产量,可向大棚中适当增加哪种物质浓度( )

A.O2 B.CO2 C.K+ D.NH3

8、与自然界碳循环没有直接关系的是----------------------------( )

A.光合作用 B.呼吸作用 C.微生物的分解作用 D.植物的蒸腾作用

9、下列哪项不是二氧化碳的用途--------------------------------( )

A.用于灭火 B.供给呼吸 C.制造汽水 D.人工降雨

10、把新鲜水草放在养鱼缸里的主要目的是为鱼提供---------------( )

A.食物 B.氧气 C.能量 D.二氧化碳

11、下列哪个人体器官不属于呼吸道-----------------------------( )

A.咽 B.口 C.气管 D.支气管

12、中国科学院院士袁隆平在培育超级杂交水稻时,专门挑选叶片直、窄、厚的水稻植株,其目的是--------------------------------------( )

A.减少二氧化碳的吸收量 B.促进植物的呼吸

C.叶片互不遮挡,增加光合作用 D.加快蒸腾作用

13、酸雨、臭氧层破坏和温室效应是全球环境的三大热点问题,下列选项不会加剧这三大环境问题的是------------------------------------( )

A.化石燃料的燃烧 B.汽车尾气的排放

C.使用太阳能热水器 D.使用氟里昂作致冷剂

14、酸雨是指-------------------------------------------------( )

A.pH大于5.6的酸性降水 B.pH等于5.6的酸性降雨

C.pH小于5.6的酸性降雨 D.pH小于5.6的酸性降水

15、“神舟五号”的成功发射与回收,表明我国的载人航天技术已经有了突破性进展。在飞船的火箭推进器中常装有液态肼(用X表示)和液态双氧水(H2O2),它们混合时的反应方程式为:2H2O2+X=N2+4H2O,则肼(X)的化学式为 ( )

A、N2H6 B、N2H4 C、NH2 D、N2H4O2

16、下列对质量守恒定律的解释正确的是--------------------------( )

A.化学反应前后,原子的种类不变,但原子的数目改变

B.化学反应前后,原子的种类改变,但原子的数目不变

C.在一切化学反应的前后,原子的种类、数目不变,原子的质量没有变化

D.在化学反应中,反应物的分子数等于生成物的分子数

17、在安静状态下,吸气的动力来自------------------------------( )

A.内肋间肌和膈肌的收缩 B.外肋间肌和膈肌的收缩

C.神经和体液的调节 D.肺泡弹性纤维的回缩

18、用银边吊兰做光合作用实验,结果检查出绿色部分有淀粉合成,白色部分没有淀粉合成,这个实验证明光合作用需要--------------------( )

A.叶绿素 B.二氧化碳 C.水 D.光

19、下列化学反应属于分解反应的是------------------------------( )

A.S+O2==SO2 B.CO2+H2O==H2CO3

C.2C2H2+5O2==4CO2+2H2O D.Ca(HCO3)2==CaCO3+CO2+H2O

20、镁带在耐高温的容器中密封(内有空气)加热,下图中能正确表示容器内所盛物质的总质量(m)随时间(t)变化情况的是------------------( )

m m m m

A t B t C t D t

21、温室中的绿色植物受阳光的照射生长,昼夜测定温室内氧气的含量如下图所示,其中正确的是----------------------------------------( )

A B C D

22、为了保证长时间潜航,在潜水艇里要配备氧气发生装置,下列反应中最适宜于潜水艇里供给氧气的反应是------------------------------ ( )

A、2KClO3 MnO22KCl+3O2↑ B、2H2O通电2H2↑+O2↑

C、2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2↑ D、4HNO3△2H2O+4NO2↑+O2↑

23、充分加热a克氯酸钾与b克二氧化锰的混合物,留下残余固体c克,则生成氧气的质量为--------------------------------------------( )

A.(a+b-c)克 B.(a-b-c)克 C.(a-c)克 D.c克

二、简答题(化学方程式每个2分,其余每空1分,共44分)

23、用 检验氧气,用 检验二氧化碳。

24、可燃物燃烧必须同时具备两个条件:① ② 炒菜时油锅着火时立即盖上锅盖灭火的原理是 。

25、生物呼吸作用放出的 气体被植物光合作用吸收,并转化为复杂的 物,同时释放 气。

26、在横线上列举有关结论的一个事实。

[例]:水由氢氧元素组成。如:水电解为氢气和氧气。

(1)CO2不支持燃烧。如: 。

(2)米饭中有淀粉。如: 。

27、汽车尾气含有CO与NO等有毒气体,其净化过程如下:①在催化剂作用下,CO将NO还原成氮气并生成二氧化碳;②再点燃剩余的CO,使其完全燃烧生成CO2。试写出有关反应的化学方程式:①__________

②___________ 。

28、在化学反应X+Y→Z中,5克X和足量的Y充分反应生成8克Z,则参加反应的Y的质量是 ,若要得到16克Z,则需要 克X。

29、实验室常用石蕊试纸检验物质的酸碱性:酸性物质使蓝色的石蕊试纸变红,碱性物质使红色的石蕊试纸变蓝。某学生欲探究碳酸具有酸性而二氧化碳不具有酸性,按下图进行实验。

请回答:(1)该学生通过上述实验能否得出满意的结论?

(2)若能,请说明理由;若不能,请你设计还需进行的实验,以得出满意结论。(用语言叙述或图示均可)

30、上图是小萍在实验室制取CO2并检验CO2性质的实验装置示意图。试回答:

(1)仪器的名称:a ;

(2)用化学方程式表示实验室制取CO2的反应原理 。

(3)该同学在实验过程中,将A中产生的气体通人到B中,观察到澄清石灰水变浑浊,试写出化学方程式 。

(4)该同学用C瓶收集满一瓶由装置A中产生的气体后,往瓶中倒人浓氢氧化钠溶液,迅速用事先绑好一个小气球的胶塞塞紧,振荡,可以观察到小气球逐渐膨大。说明 。

31、下图是某人在1个标准大气压下的一次

平静呼吸中肺内气压的变化曲线图,请回答:

(1)曲线AB段表示 时肺内气压的 变化。(填“吸气”或“呼气”)

(2)在曲线BC段的变化中,胸腔的 积 。(填“增大”或“减小”)

(3)本次呼吸中,吸气结束的那一瞬间是坐标系中的 点,此时肺内气压与大气压的值 。

32、下图所示装置用于测定蝗虫呼吸

作用的速率,图中的NaOH溶液能够充分吸收瓶中的CO2气体,据图回答问题:(实验装置足以维持实验期间蝗虫的生命活动,瓶口密封)15分钟后,U形管左右两侧的管内液面位置有何改变 ______________ 。

33、化学方程式:4Al+3O2==2Al2O3包含哪些意义?

(1)什么物质参加反应,生成什么物质?

(2)各物质间分子(或原子)的个数比为:

(3)各物质间的质量比为:

(4)该反应在什么条件下进行?

34、请根据下列实验装置回答问题:

(1)指出标有数字的仪器名称:② ③

(2)已知氨气(NH3)是一种无色、有刺激性气味的气体,密度比空气小,极易溶于水。实验室常用加热氯化铵和熟石灰的固体混合物来制取氨气。其发生装置是 ,收集装置是 。

(3)在(2)中用波浪线把氨气的物理性质划出来。

35、将黑色的氧化铜粉末装入试管中加热,并通入氨气(NH3),生成红色的铜、水和一种气体单质,该反应的化学方程式为:

36、配平:①□C6H6+□O2==□CO2+□H2O ②□Fe+□H2O==□Fe3O4+□H2

37、对知识的归纳与整理是学习化学的一种重要方法。现有三个化学反应如下:

①S+O2==SO2 ②4P+5O2==2P2O5 ③2CO+O2==2CO2

通过比较可以发现它们有许多相似之处,其一:

其二:

三、计算题(10分)

38、医疗上需要160千克氧气,如果用电解水的方法来制取,那么需要电解多少千克水?(4分)同时可以得到多少千克氢气?(2分)若采用分解高锰酸钾的方法来制取相同质量的氧气,则需要高锰酸钾多少千克?(4分)

EMBED PBrush

不变色

通入CO2

干燥试管

干燥蓝色

石蕊试纸

注入水

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

变红色

稀盐酸 酸

PAGE

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查