2008中考复习辅导精品—多种多样的运动

文档属性

| 名称 | 2008中考复习辅导精品—多种多样的运动 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 267.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2008-04-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

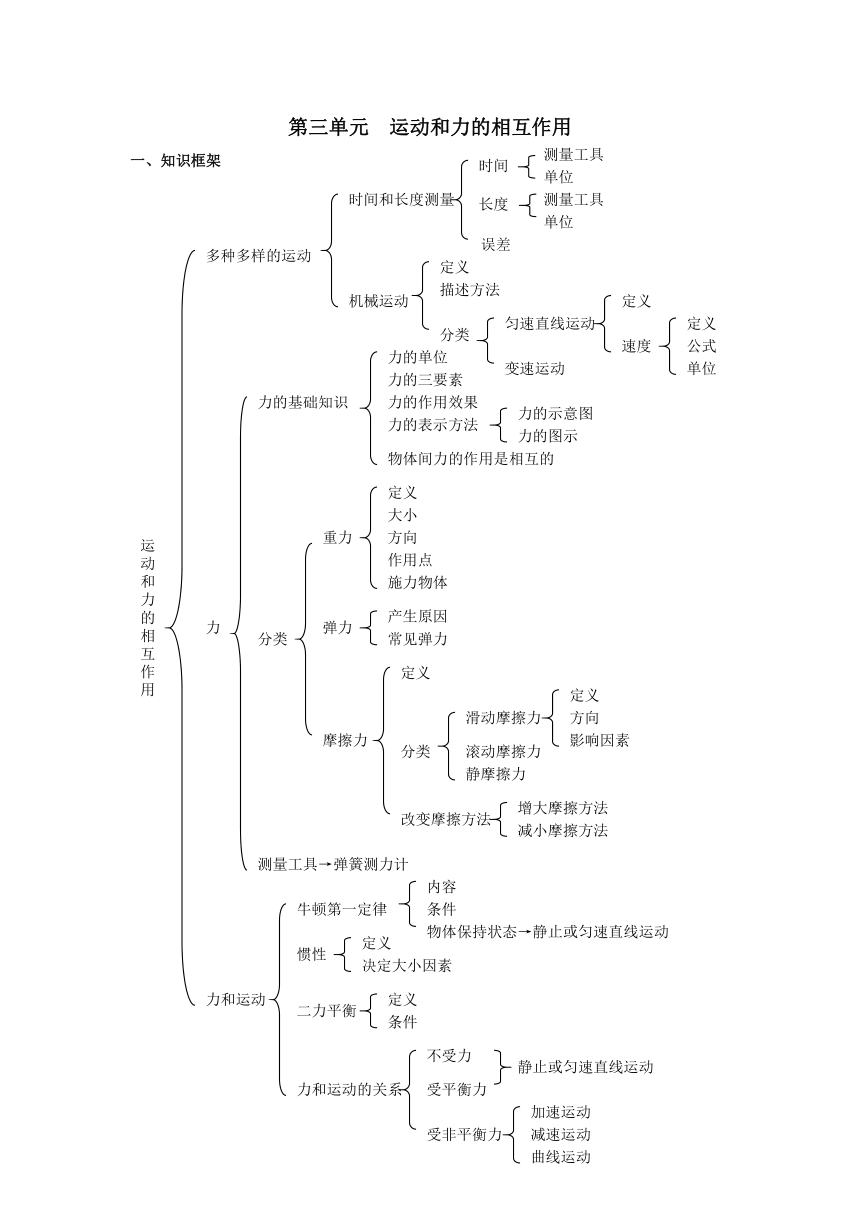

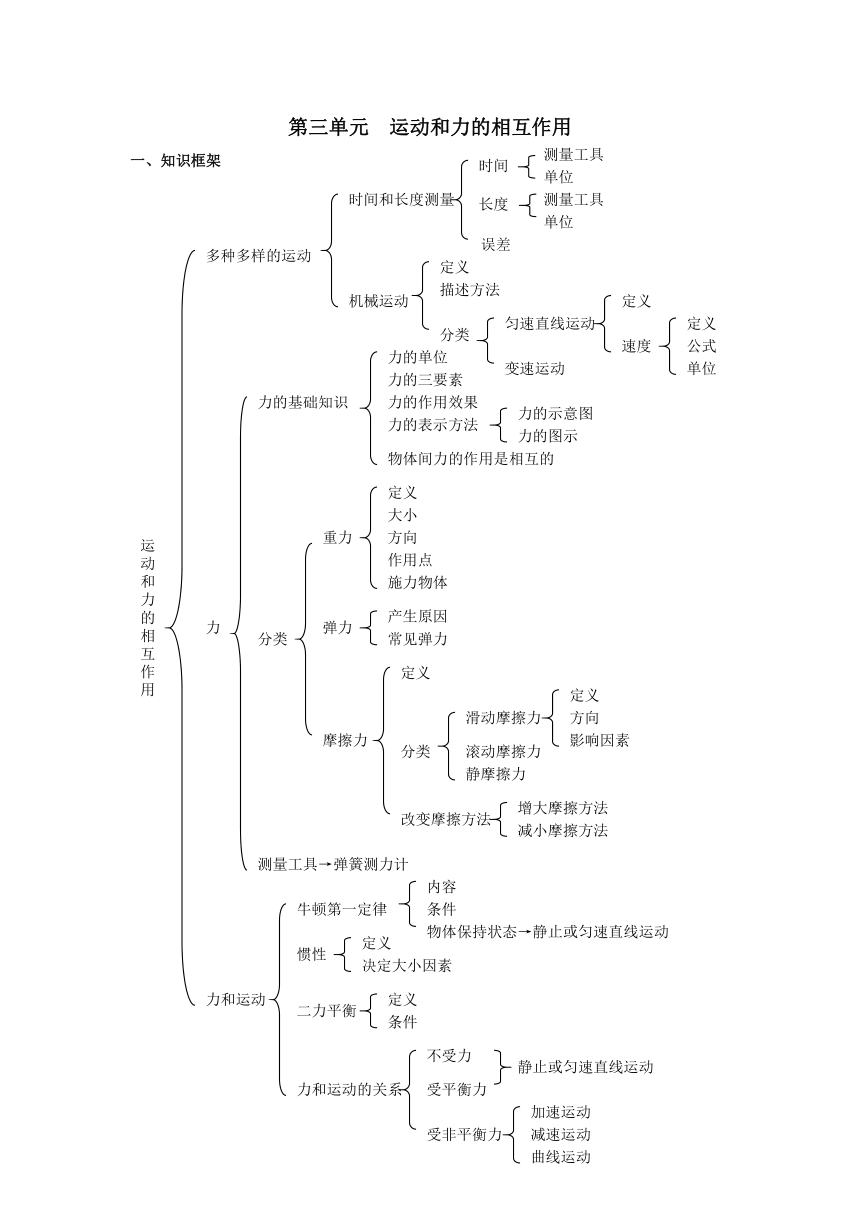

第三单元 运动和力的相互作用

一、知识框架

二、课时分配 本单元共分3课时

三、复习策略及注意点

力学的基本知识,以及力和运动之间的联系,是学习后续知识压强、功、简单机械的基础。其特点是紧密联系生活实际,无论在概念的建立或应用力的知识解决简单问题方面,都要注意紧密联系生活实际。

第8课时 多种多样的运动

一、课前小热身

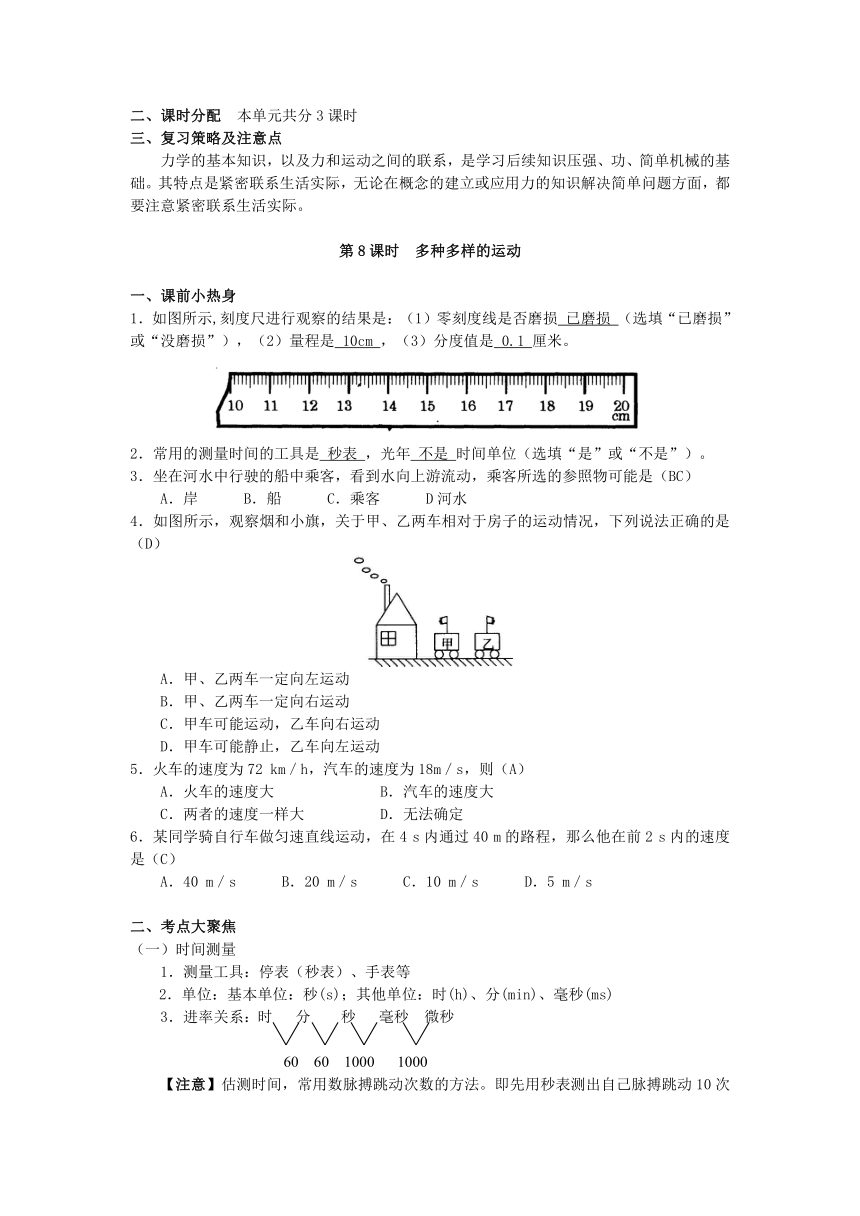

1.如图所示,刻度尺进行观察的结果是:(1)零刻度线是否磨损 已磨损 (选填“已磨损”或“没磨损”),(2)量程是 10cm ,(3)分度值是 0.1 厘米。

2.常用的测量时间的工具是 秒表 ,光年 不是 时间单位(选填“是”或“不是”)。

3.坐在河水中行驶的船中乘客,看到水向上游流动,乘客所选的参照物可能是(BC)

A.岸 B.船 C.乘客 D河水

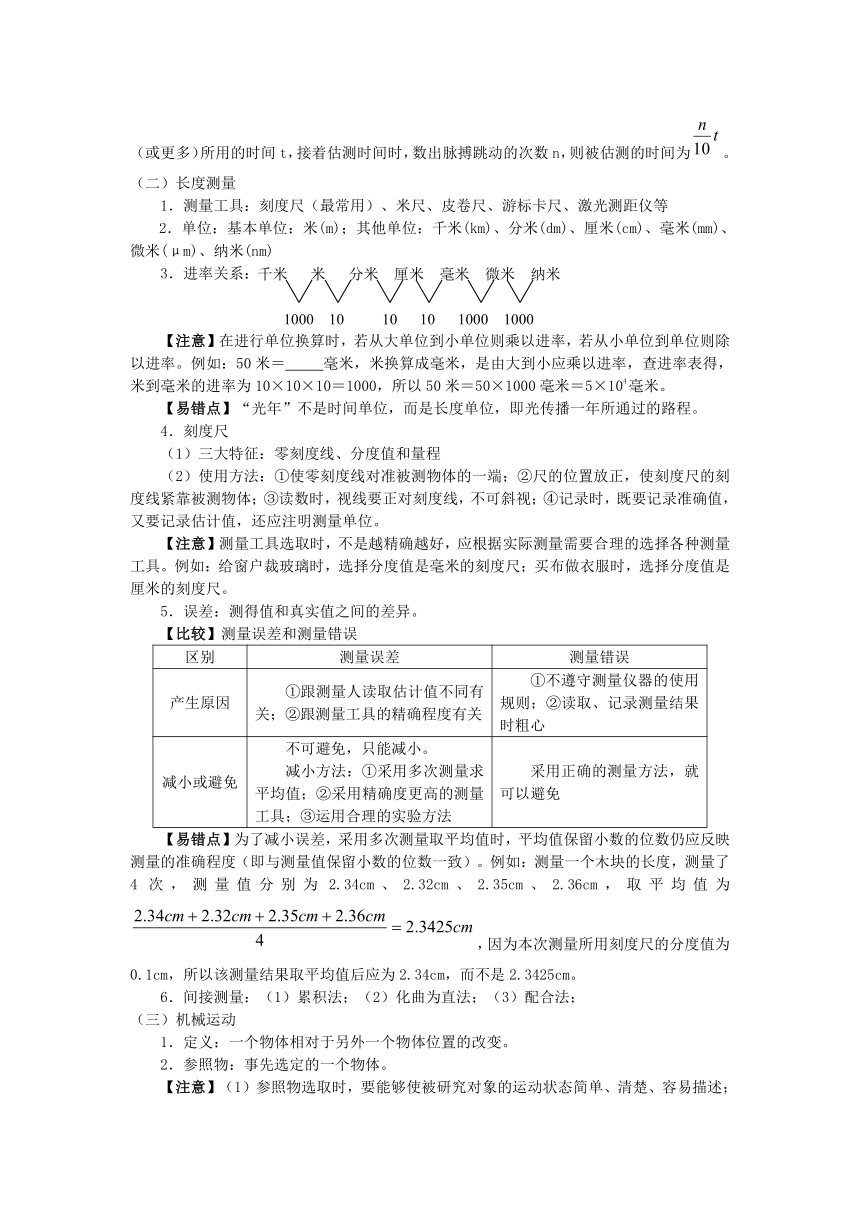

4.如图所示,观察烟和小旗,关于甲、乙两车相对于房子的运动情况,下列说法正确的是(D)

A.甲、乙两车一定向左运动

B.甲、乙两车一定向右运动

C.甲车可能运动,乙车向右运动

D.甲车可能静止,乙车向左运动

5.火车的速度为72 km/h,汽车的速度为18m/s,则(A)

A.火车的速度大 B.汽车的速度大

C.两者的速度一样大 D.无法确定

6.某同学骑自行车做匀速直线运动,在4 s内通过40 m的路程,那么他在前2 s内的速度是(C)

A.40 m/s B.20 m/s C.10 m/s D.5 m/s

二、考点大聚焦

(一)时间测量

1.测量工具:停表(秒表)、手表等

2.单位:基本单位:秒(s);其他单位:时(h)、分(min)、毫秒(ms)

3.进率关系:

【注意】估测时间,常用数脉搏跳动次数的方法。即先用秒表测出自己脉搏跳动10次(或更多)所用的时间t,接着估测时间时,数出脉搏跳动的次数n,则被估测的时间为。

(二)长度测量

1.测量工具:刻度尺(最常用)、米尺、皮卷尺、游标卡尺、激光测距仪等

2.单位:基本单位:米(m);其他单位:千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)

3.进率关系:

【注意】在进行单位换算时,若从大单位到小单位则乘以进率,若从小单位到单位则除以进率。例如:50米= 毫米,米换算成毫米,是由大到小应乘以进率,查进率表得,米到毫米的进率为10×10×10=1000,所以50米=50×1000毫米=5×104毫米。

【易错点】“光年”不是时间单位,而是长度单位,即光传播一年所通过的路程。

4.刻度尺

(1)三大特征:零刻度线、分度值和量程

(2)使用方法:①使零刻度线对准被测物体的一端;②尺的位置放正,使刻度尺的刻度线紧靠被测物体;③读数时,视线要正对刻度线,不可斜视;④记录时,既要记录准确值,又要记录估计值,还应注明测量单位。

【注意】测量工具选取时,不是越精确越好,应根据实际测量需要合理的选择各种测量工具。例如:给窗户裁玻璃时,选择分度值是毫米的刻度尺;买布做衣服时,选择分度值是厘米的刻度尺。

5.误差:测得值和真实值之间的差异。

【比较】测量误差和测量错误

区别 测量误差 测量错误

产生原因 ①跟测量人读取估计值不同有关;②跟测量工具的精确程度有关 ①不遵守测量仪器的使用规则;②读取、记录测量结果时粗心

减小或避免 不可避免,只能减小。减小方法:①采用多次测量求平均值;②采用精确度更高的测量工具;③运用合理的实验方法 采用正确的测量方法,就可以避免

【易错点】为了减小误差,采用多次测量取平均值时,平均值保留小数的位数仍应反映测量的准确程度(即与测量值保留小数的位数一致)。例如:测量一个木块的长度,测量了4次,测量值分别为2.34cm、2.32cm、2.35cm、2.36cm,取平均值为,因为本次测量所用刻度尺的分度值为0.1cm,所以该测量结果取平均值后应为2.34cm,而不是2.3425cm。

6.间接测量:(1)累积法;(2)化曲为直法;(3)配合法;

(三)机械运动

1.定义:一个物体相对于另外一个物体位置的改变。

2.参照物:事先选定的一个物体。

【注意】(1)参照物选取时,要能够使被研究对象的运动状态简单、清楚、容易描述;(2)不能选取研究对象作为参照物;(3)研究对象为多个时,应选取同一个参照物。

【易错点】由于整个宇宙处在不断地运动和发展中,所以自然界的物体运动是绝对的,而静止是相对的。

3.运动和静止的相对性:研究物体时,参照物选取的不同,其运动状态可能不同。例如,正在行驶的列车,若选择铁轨两旁的树为参照物,列车是运动,若选择列车上的座椅为参照物,则列车是静止的。

【易错点】同一个物体,选择不同的参照物,其运动状态可能相同,也可能不相同。如上例中,若选择铁轨为参照物,列车还是运动的。

4.比较物体运动快慢的方法:(1)相同时间,比较路程;(2)相同路程,比较时间。

5.速度

(1)定义:物体单位时间内,所通过的路程

(2)公式:

(3)单位:基本单位:米/秒;其他单位:千米/时;1米/秒=3.6千米/时

【注意】将求速度的公式变形后,可用于求路程,也可用于求时间

6.分类:匀速直线运动和变速运动

【比较】匀速直线运动和变速运动

区别 匀速直线运动 变速运动

特点 运动过程中,速度的大小和方向不变 运动过程中,速度变化

求速度 用求速度 用求出路程s内的平均速度

【易错点】物体做匀速直线运动时,因为速度v保持不变,所以v与s和t无关。

【易淆点】平均速度和速度的平均

平均速度为,速度的平均为,二者数值上不一定相等。例如:汽车在一段平直的公路上行驶800米,前一半路程用了50秒,后一半路程用了40秒。则:

汽车的平均速度,

而速度的平均。

三、方法显示屏

【例1】用密绕法测铜丝的直径,共测三次,而每次都将铜丝重新绕过,并放在刻度尺上不同部位读数,结果三次读数都不相同,产生误差的原因是( )

A.每次排绕的松紧程度不同 B.刻度尺本身刻度不均匀

C.铜丝本身粗细不均匀 D.读数时由于粗心,小数点记错位置

【思路方法】本题要从误差和错误的产生原因来分析。选项A来自人为因素,但却很难避免,当属误差。选项B来自测量工具本身不准确,也是无法避免的,也属误差。选项C由于铜丝本身粗细不均匀,来自被测物体本身的问题,无法避免,还是属于误差。只有选项D是人的失误造成的,应属于错误。所以,答案是:A、B、C。

【例2】(05年浙江金华自然科学)我们曾听到鸟与飞机相撞而引起机毁人亡的报道,空中飞翔的鸟对飞行构成了巨大威胁。鸟与飞机相撞引起机毁是因为( )

A.鸟飞行的速度很大 B.鸟飞行的速度很小

C.以飞机为参照物,鸟的速度很小 D.以飞机为参照物,鸟的速度很大

【思路方法】我们通常觉得小鸟在空中飞行的速度并不大,是因为我们以地面为参照物的。由于飞机的飞行速度很大,如果我们以飞机为参照物,则小鸟就在空中高速飞行,这样大的速度撞上飞机,必然把飞机撞毁。所以选择D。

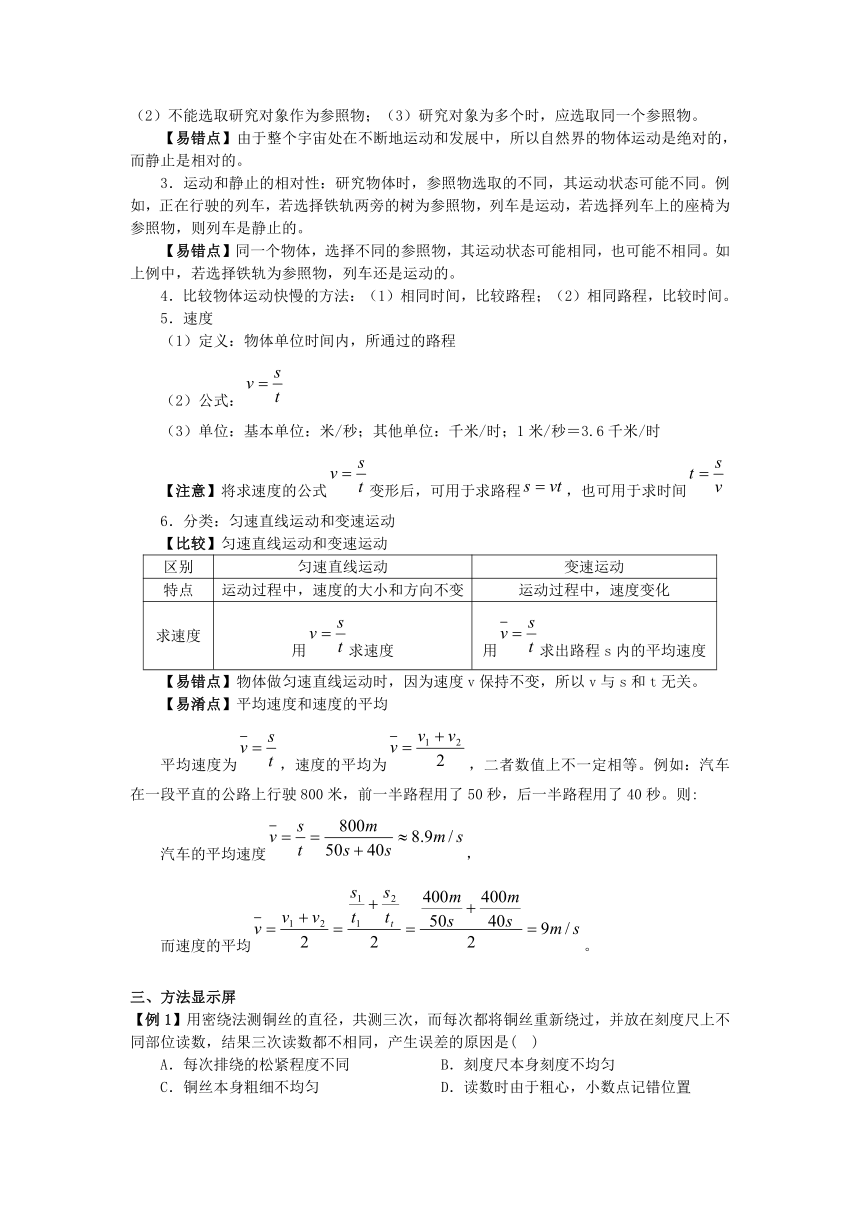

【例3】物体做匀速直线运动,路程与时间的关系为s=vt,如图所示,甲、乙两直线分别是两运动物体的路程s和时间t关系的图象,由图上可知两运动物体的速度大小关系是(A)

A.v甲>v乙 B.v甲< v乙

C.v甲=v乙 D.条件不足、不能确定

【思路方法】在“路程-时间”图象中,比较速度的大小,有两种方法:(1)取相同的时间,比较路程;(2)取相同的路程,比较时间。下面我们采用第1中方法来求解。如图所示,当t相同时,s甲>s乙,所以v甲>v乙,因此选择A。若采用第2中方法,结果也是v甲>v乙。

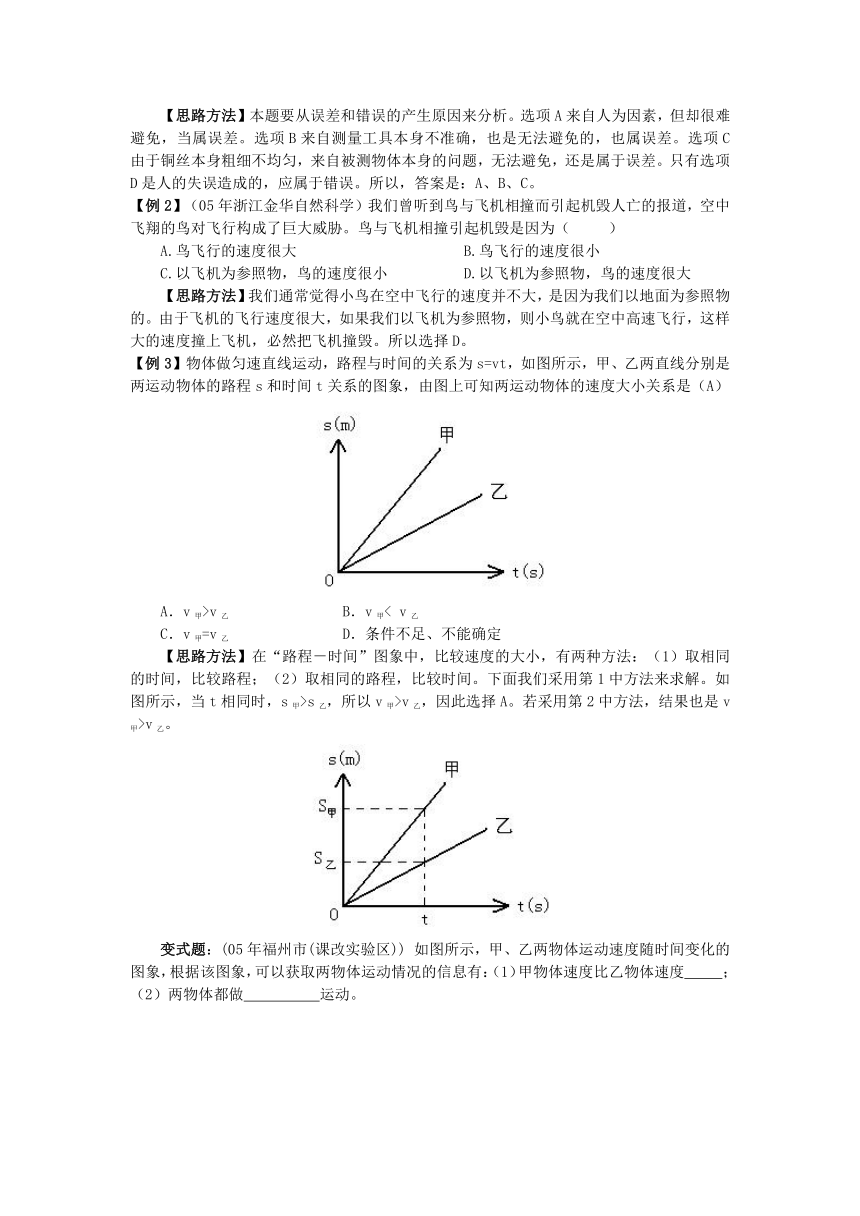

变式题:(05年福州市(课改实验区)) 如图所示,甲、乙两物体运动速度随时间变化的图象,根据该图象,可以获取两物体运动情况的信息有:(1)甲物体速度比乙物体速度 ;(2)两物体都做 运动。

【思路方法】本题中为“速度-时间”图象,根据图象可知甲物体速度为15m/s,乙物体的速度为10m/s,且随着时间的推移,速度都保持不变。

答案:(1)大;(2)匀速直线。

【拓展迁移】(05年淮安)课外活动时,小明和小华均在操场上沿直线进行跑步训练。在某次训练中,他们通过的路程和时间的关系如图所示,则下列说法中正确的是( )

A.两人都做匀速直线运动

B.两人都不是做匀速直线运动

C.前2s内,小明跑得较快

D.全程中,两人跑步的平均速度相同

【思路方法】本题为“路程-时间”图象,小明的图象为直线,在数学上称为一次函数图象,即路程和时间是成正比,因此小明做匀速直线运动。小华的图象为曲线,通过图象可看出,随着时间的推移路程变化不均匀,先快后慢,因此小华做的是变速直线运动,因此选项A和B都不对。用前面例3的分析方法,可知前2秒,小华跑得快,因此选项C也不对。用公式,可分别求出小华和小明的速度,结果都为5m/s,因此选项D是正确的。

【解题回顾】如图甲所示,在“路程-时间”图象中,a表示物体做匀速直线运动,b表示物体静止(因为随着时间的推移,路程不变),c表示物体做变速运动。在图象中,对于匀速直线运动速度的大小比较,可以采用比较图象和时间轴夹角的方法,夹角越大,速度越大,如例3图中的甲和乙。

如图乙所示,在“速度-时间”图象中,a表示物体做加速运动(因为随着时间推移速度不断增加),b表示物体做匀速直线运动,c表示物体做减速运动。

【例4】(05年常州)常州市轻轨列车交通方案日前已通过专家论证(预计2010年左右施工),其中l号线的起点站是新区新港,途经龙虎塘、火车站、同济桥、湖塘等4个站点,终点站是武南,全长40km。设轻轨列车在相邻两站点间运行的平均速度为80km/h,中途每站停靠3min。一轻轨列车早晨8:00从新区新港站出发,问何时就能抵达武南站?

【思路方法】本题中,轻轨列车从起点出发抵达武南站所用的时间包括列车行驶时间和停靠时间两部分组成。列车行驶时间,可用求得,列车从起点到终点共有4个站点需要停靠,因此停靠时间为4×3min=12min。

答案:

解:运行时间

停靠时间t2=4×3min=12min

总时间t=t1+t2=30min+12min=42min

即8:42就能抵达武南站

答:列车8:42就能抵达武南站。

变式题:某班同学在用皮尺和秒表测平均速度时,四位记时员记录了王军同学跑步通过10 m、20 m、30 m、40 m处的时刻,并记录在下表中:

路程(m) 10 20 30 40

时刻(s) 3.2 5.3 6.8 9.2

根据上面数据,计算出王军同学各段的平均速度:

(1)从起点到10 m处的平均速度为 m/s

(2)从10 m处到20 m处的平均速度为 m/s

(3)从20 m到40 m处的平均速度为 m/s

(4)全程的平均速度为 m/s

【思路方法】可以用来求平均速度,求解时要注意“同时性”,即求某一段路程s的平均速度时,时间t一定是这段路程s所用的时间。

答案:(1)

(2)

(3)

(4)

四、中考新视窗

【例5】(05年淮安金湖实验区)如图所示为某辆赛车启动过程的频闪照片,该赛车从赛道的起点处(车头所对的零刻度线位置)由静止开始出发,同时,照相机开始拍照,以后赛车沿直线向右运动的过程中,照相机每隔0.2s曝光一次。

仔细观察频闪照片,如果赛车照此规律从起点运动1.0s到达E处.请你认真思考后完成:

(1)填写表格中所缺的三个数据(不需要估读)

位置 起点 A B C D E

时间/s 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

路程/m 0 1 4

(2)分析在这段时间内赛车通过的路程和时间的关系,可知路程和 成正比。

【思路方法】通过上图,直接读出赛车在C、D点的路程为9m和16m,通过前面四组数据发现它们之间存在规律,A点的路程为12,B点的路程为22,C点的路程为32,D点的路程为42,因此E点的路程应该为52,即25m。分析表中数据,得知赛车做的是加速直线运动,因此路程和时间就不成正比。将这些数据绘制成“路程-时间”图象,如图所示,发现该图象和数学中的二次函数图象非常类似,因此可以猜想路程和时间的平方成正比。经验证后,可得出结论。

答案:(1)9、16、25;(2)时间的平方

【点评】本题中的赛车做变速运动,尽管初中阶段对变速运动研究较浅,但本题难度并不大,主要考查同学们用数学知识解决物理问题的能力。

五、挑战百分百

1.我国l元硬币的直径最接近于(C)

A.2微米 B.2毫米 C.2厘米 D.2分米

2.(05年南通)如图所示,飞机空中加油时,受油机与加油机以同样速度向同一方向水平飞行,下列说法正确的是(B)

A.以加油机为参照物,受油机是运动的

B.以受油机为参照物,加油机是静止的

C.以地面为参照物,受油机是静止的

D.以地面为参照物,加油机是静止的

3.(05年盐城)雅典奥运会上,我国年轻的跨栏名将刘翔,在男子110m栏决赛中,以12.91s的成绩打破了奥运会记录,勇夺冠军。他在上述全程的平均速度约为(B)

A 7.7m/s B 8.5m/s C 10m/s D 11m/s

4.用图象可以表示物体的运动规律,在图中用来表示匀速直线运动的是(AC)

5.(05年泰州)在新型飞机研制中,将飞机放在风洞中固定不动,让模拟气流迎面吹来,便可以模拟空中的飞行情况。此时,机舱里的飞行员感觉飞机在飞行,则他所选的参照物是(B)

A.飞机 B.模拟气流 C.地面 D.他本人

6.小宇跟小丽进行百米赛跑,每次小宇都比小丽提前10 m到达终点。若小宇退后10 m再同小丽比赛(两人同时起跑,并且两人的平均速度和原来一样),结果是(C)

A.小丽先到达终点 B.一起到达终点

C.小宇先到达终点 D.无法确定

【解析】当小宇到达终点时,小丽离终点还有10m,即小宇跑100m所用的时间和小丽跑90m所用的时间相同。我们假设小宇跑100m所用时间为t,则小宇的速度为,小丽的速度为。第二次,两人换了赛跑方式,小宇实际跑了110m,小丽跑了100m,分别计算他们所用的时间,小宇用时,小丽用时,因为t17.用刻度尺先后5次测量同一物体的长度,测量结果分别是1.51厘米2次、1.52厘米2次、1.50厘米1次,则物体的长度为 1.51厘米 。

【解析】物体的长度应当是5次测量的算术平均值,即

8.(05年徐州(课改实验区))阅读短文,并回答问题

“孤帆一片日边来”,唐朝大诗人李白的这句诗似乎是为今天的太阳帆吟诵的。现代科学发现,光对被照射物体确实具有力的作用,科学家正力图用这一原理制造“太阳帆”,用它为太空飞船提供动力,以实现星际旅行。吹动太阳帆的“风”,不再是吹动普通风帆的气流,而是太阳光形成的“光子流”。你认为这种“光子流”的速度应为 3×105 km/s。

9.(05年北京市)一架飞机做匀速直线飞行,在5min内飞行了60km ,则该飞机飞行0.5h 通过的路程为 3.6×105 m 。

10.如图所示,木块A的长度是 厘米。

答案:4.5cm(4.4cm~4.7cm都对)。

11.2004年4月8日起全国铁路第5次大面积提速,“西宁一北京西”新运行时刻表如图表所示,根据图中数据我们可知提速后西宁至北京西列车的平均速度约 84.6 km/h。

【解析】根据图表中数据可知,14:23从西宁出发,第二天15:06到北京西,总路程为2092km,总用时t=24h+15h06min-14h23min=24h43min,所以平均速度为:

12.(05年宿迁)某学习小组对一辆在平直公路上做直线运动的小车进行观测研究。他们记录了小车在某段时间内通过的路程与所用的时间,并根据记录的数据绘制了如图所示的路程与时间图象。你从该图象中可获得哪些信息(只写3条)?

(1)

(2)

(3)

答案:

(1)小车前2s内的速度为1m/s;

(2)2s、3s、4s、或5s时刻小车距离出发点2m;

(3)小车后2s内的速度为2m/s;

(4)小车在做变速直线运动;

(5)小车在7s内通过的路程是6 m;

(6)小车在第2s到5s内处于静止状态;

(7)小车在运动过程中停止运动3s;

(8)小车后2s内的速度大于前2s内的速度;

(9)小车在7s内的平均速度为0.87m/s(m/s);

(10)小车后2s内的速度是前2s内的速度的2倍(小车前2s内的速度是后2s内的速度的一半)等等。

13.某校探究式学习研究小组,为了研究蚯蚓在粗糙面上爬得快,还是在光滑面上爬得快,他们用同一条蚯蚓在相同的外界条件刺激下,分别让它在不同的表面上爬行,为了比较蚯蚓在不同表面上爬行的快慢,必须算出蚯蚓爬行的 速度 。为了准确测出爬行的路程,在确定蚯蚓的爬行起点和终点时,他们应该选择蚯蚓的 头部 (填“头部”或“尾部”)作为观察对象,因蚯蚓爬行的路径是弯曲的,为了测出它爬行的路程,除了使用棉线外,还需要的测量的器材是 刻度尺 。

14.(05年广西南宁(课改实验区))一辆轿车在水平路面上匀速直线行驶,轿车上的速度表如图所示。

求:(1)轿车行驶的速度是多少米/秒?

(2)在2min内轿车行驶的路程是多少千米?

答案:

(1)90km/h=(90/3.6)m/s=25m/s;

(2)已知速度v=90km/h,时间t=2min=1/30h,得:

答:轿车行驶的速度为25m/s,2min内行驶路程为3km。

六、备考资源库

地球同步卫星

(选自《物理教学实用全书》)

地球同步卫星是人为发射的一种卫星,它相对于地球静止于赤道上空.从地面上看,卫星保持不动,故也称静止卫星;从地球之外看,卫星与地球共同转动,角速度与地球自转角速度相同,故称地球同步卫星.

地球同步卫星距赤道的高度约为 m,线速度的大小约为 m/s.

发射同步卫星需要有高超的技术,一般先用多级火箭,将卫星送入近地圆形轨道,此轨道称为初始轨道;当卫星飞临赤道上空时,控制火箭再次点火,短时间加速,卫星就会按椭圆轨道(也称转移轨道)运动;当卫星飞临远地点时,再次点火加速,卫星就最后进入相对地球静止的轨道,如图所示.

若把三颗同步卫星,相隔120°均匀分布,卫星的直线电波将能覆盖全球有人居住的绝大部分区域(除两极以外),可构成全球通讯网.

目前已经有十几个国家和组织发射了100多颗同步卫星.1984年4月,中国的同步卫星发射成功.

多种多样的运动

机械运动

定义

描述方法

分类

匀速直线运动

变速运动

定义

速度

定义

公式

单位

时间和长度测量

时间

测量工具

单位

长度

测量工具

单位

误差

力

力的基础知识

力的单位

力的三要素

力的作用效果

力的表示方法

力的示意图

力的图示

物体间力的作用是相互的

分类

摩擦力

定义

改变摩擦方法

增大摩擦方法

减小摩擦方法

分类

滑动摩擦力

滚动摩擦力

静摩擦力

定义

方向

影响因素

重力

定义

大小

方向

作用点

施力物体

弹力

产生原因

常见弹力

测量工具→弹簧测力计

力和运动

力和运动的关系

不受力

受平衡力

受非平衡力

静止或匀速直线运动

加速运动

减速运动

曲线运动

二力平衡

定义

条件

惯性

定义

决定大小因素

牛顿第一定律

内容

条件

物体保持状态→静止或匀速直线运动

运动和力的相互作用

时 分 秒 毫秒 微秒

60 60 1000 1000

千米 米 分米 厘米 毫米 微米 纳米

1000 10 10 10 1000 1000

一、知识框架

二、课时分配 本单元共分3课时

三、复习策略及注意点

力学的基本知识,以及力和运动之间的联系,是学习后续知识压强、功、简单机械的基础。其特点是紧密联系生活实际,无论在概念的建立或应用力的知识解决简单问题方面,都要注意紧密联系生活实际。

第8课时 多种多样的运动

一、课前小热身

1.如图所示,刻度尺进行观察的结果是:(1)零刻度线是否磨损 已磨损 (选填“已磨损”或“没磨损”),(2)量程是 10cm ,(3)分度值是 0.1 厘米。

2.常用的测量时间的工具是 秒表 ,光年 不是 时间单位(选填“是”或“不是”)。

3.坐在河水中行驶的船中乘客,看到水向上游流动,乘客所选的参照物可能是(BC)

A.岸 B.船 C.乘客 D河水

4.如图所示,观察烟和小旗,关于甲、乙两车相对于房子的运动情况,下列说法正确的是(D)

A.甲、乙两车一定向左运动

B.甲、乙两车一定向右运动

C.甲车可能运动,乙车向右运动

D.甲车可能静止,乙车向左运动

5.火车的速度为72 km/h,汽车的速度为18m/s,则(A)

A.火车的速度大 B.汽车的速度大

C.两者的速度一样大 D.无法确定

6.某同学骑自行车做匀速直线运动,在4 s内通过40 m的路程,那么他在前2 s内的速度是(C)

A.40 m/s B.20 m/s C.10 m/s D.5 m/s

二、考点大聚焦

(一)时间测量

1.测量工具:停表(秒表)、手表等

2.单位:基本单位:秒(s);其他单位:时(h)、分(min)、毫秒(ms)

3.进率关系:

【注意】估测时间,常用数脉搏跳动次数的方法。即先用秒表测出自己脉搏跳动10次(或更多)所用的时间t,接着估测时间时,数出脉搏跳动的次数n,则被估测的时间为。

(二)长度测量

1.测量工具:刻度尺(最常用)、米尺、皮卷尺、游标卡尺、激光测距仪等

2.单位:基本单位:米(m);其他单位:千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)

3.进率关系:

【注意】在进行单位换算时,若从大单位到小单位则乘以进率,若从小单位到单位则除以进率。例如:50米= 毫米,米换算成毫米,是由大到小应乘以进率,查进率表得,米到毫米的进率为10×10×10=1000,所以50米=50×1000毫米=5×104毫米。

【易错点】“光年”不是时间单位,而是长度单位,即光传播一年所通过的路程。

4.刻度尺

(1)三大特征:零刻度线、分度值和量程

(2)使用方法:①使零刻度线对准被测物体的一端;②尺的位置放正,使刻度尺的刻度线紧靠被测物体;③读数时,视线要正对刻度线,不可斜视;④记录时,既要记录准确值,又要记录估计值,还应注明测量单位。

【注意】测量工具选取时,不是越精确越好,应根据实际测量需要合理的选择各种测量工具。例如:给窗户裁玻璃时,选择分度值是毫米的刻度尺;买布做衣服时,选择分度值是厘米的刻度尺。

5.误差:测得值和真实值之间的差异。

【比较】测量误差和测量错误

区别 测量误差 测量错误

产生原因 ①跟测量人读取估计值不同有关;②跟测量工具的精确程度有关 ①不遵守测量仪器的使用规则;②读取、记录测量结果时粗心

减小或避免 不可避免,只能减小。减小方法:①采用多次测量求平均值;②采用精确度更高的测量工具;③运用合理的实验方法 采用正确的测量方法,就可以避免

【易错点】为了减小误差,采用多次测量取平均值时,平均值保留小数的位数仍应反映测量的准确程度(即与测量值保留小数的位数一致)。例如:测量一个木块的长度,测量了4次,测量值分别为2.34cm、2.32cm、2.35cm、2.36cm,取平均值为,因为本次测量所用刻度尺的分度值为0.1cm,所以该测量结果取平均值后应为2.34cm,而不是2.3425cm。

6.间接测量:(1)累积法;(2)化曲为直法;(3)配合法;

(三)机械运动

1.定义:一个物体相对于另外一个物体位置的改变。

2.参照物:事先选定的一个物体。

【注意】(1)参照物选取时,要能够使被研究对象的运动状态简单、清楚、容易描述;(2)不能选取研究对象作为参照物;(3)研究对象为多个时,应选取同一个参照物。

【易错点】由于整个宇宙处在不断地运动和发展中,所以自然界的物体运动是绝对的,而静止是相对的。

3.运动和静止的相对性:研究物体时,参照物选取的不同,其运动状态可能不同。例如,正在行驶的列车,若选择铁轨两旁的树为参照物,列车是运动,若选择列车上的座椅为参照物,则列车是静止的。

【易错点】同一个物体,选择不同的参照物,其运动状态可能相同,也可能不相同。如上例中,若选择铁轨为参照物,列车还是运动的。

4.比较物体运动快慢的方法:(1)相同时间,比较路程;(2)相同路程,比较时间。

5.速度

(1)定义:物体单位时间内,所通过的路程

(2)公式:

(3)单位:基本单位:米/秒;其他单位:千米/时;1米/秒=3.6千米/时

【注意】将求速度的公式变形后,可用于求路程,也可用于求时间

6.分类:匀速直线运动和变速运动

【比较】匀速直线运动和变速运动

区别 匀速直线运动 变速运动

特点 运动过程中,速度的大小和方向不变 运动过程中,速度变化

求速度 用求速度 用求出路程s内的平均速度

【易错点】物体做匀速直线运动时,因为速度v保持不变,所以v与s和t无关。

【易淆点】平均速度和速度的平均

平均速度为,速度的平均为,二者数值上不一定相等。例如:汽车在一段平直的公路上行驶800米,前一半路程用了50秒,后一半路程用了40秒。则:

汽车的平均速度,

而速度的平均。

三、方法显示屏

【例1】用密绕法测铜丝的直径,共测三次,而每次都将铜丝重新绕过,并放在刻度尺上不同部位读数,结果三次读数都不相同,产生误差的原因是( )

A.每次排绕的松紧程度不同 B.刻度尺本身刻度不均匀

C.铜丝本身粗细不均匀 D.读数时由于粗心,小数点记错位置

【思路方法】本题要从误差和错误的产生原因来分析。选项A来自人为因素,但却很难避免,当属误差。选项B来自测量工具本身不准确,也是无法避免的,也属误差。选项C由于铜丝本身粗细不均匀,来自被测物体本身的问题,无法避免,还是属于误差。只有选项D是人的失误造成的,应属于错误。所以,答案是:A、B、C。

【例2】(05年浙江金华自然科学)我们曾听到鸟与飞机相撞而引起机毁人亡的报道,空中飞翔的鸟对飞行构成了巨大威胁。鸟与飞机相撞引起机毁是因为( )

A.鸟飞行的速度很大 B.鸟飞行的速度很小

C.以飞机为参照物,鸟的速度很小 D.以飞机为参照物,鸟的速度很大

【思路方法】我们通常觉得小鸟在空中飞行的速度并不大,是因为我们以地面为参照物的。由于飞机的飞行速度很大,如果我们以飞机为参照物,则小鸟就在空中高速飞行,这样大的速度撞上飞机,必然把飞机撞毁。所以选择D。

【例3】物体做匀速直线运动,路程与时间的关系为s=vt,如图所示,甲、乙两直线分别是两运动物体的路程s和时间t关系的图象,由图上可知两运动物体的速度大小关系是(A)

A.v甲>v乙 B.v甲< v乙

C.v甲=v乙 D.条件不足、不能确定

【思路方法】在“路程-时间”图象中,比较速度的大小,有两种方法:(1)取相同的时间,比较路程;(2)取相同的路程,比较时间。下面我们采用第1中方法来求解。如图所示,当t相同时,s甲>s乙,所以v甲>v乙,因此选择A。若采用第2中方法,结果也是v甲>v乙。

变式题:(05年福州市(课改实验区)) 如图所示,甲、乙两物体运动速度随时间变化的图象,根据该图象,可以获取两物体运动情况的信息有:(1)甲物体速度比乙物体速度 ;(2)两物体都做 运动。

【思路方法】本题中为“速度-时间”图象,根据图象可知甲物体速度为15m/s,乙物体的速度为10m/s,且随着时间的推移,速度都保持不变。

答案:(1)大;(2)匀速直线。

【拓展迁移】(05年淮安)课外活动时,小明和小华均在操场上沿直线进行跑步训练。在某次训练中,他们通过的路程和时间的关系如图所示,则下列说法中正确的是( )

A.两人都做匀速直线运动

B.两人都不是做匀速直线运动

C.前2s内,小明跑得较快

D.全程中,两人跑步的平均速度相同

【思路方法】本题为“路程-时间”图象,小明的图象为直线,在数学上称为一次函数图象,即路程和时间是成正比,因此小明做匀速直线运动。小华的图象为曲线,通过图象可看出,随着时间的推移路程变化不均匀,先快后慢,因此小华做的是变速直线运动,因此选项A和B都不对。用前面例3的分析方法,可知前2秒,小华跑得快,因此选项C也不对。用公式,可分别求出小华和小明的速度,结果都为5m/s,因此选项D是正确的。

【解题回顾】如图甲所示,在“路程-时间”图象中,a表示物体做匀速直线运动,b表示物体静止(因为随着时间的推移,路程不变),c表示物体做变速运动。在图象中,对于匀速直线运动速度的大小比较,可以采用比较图象和时间轴夹角的方法,夹角越大,速度越大,如例3图中的甲和乙。

如图乙所示,在“速度-时间”图象中,a表示物体做加速运动(因为随着时间推移速度不断增加),b表示物体做匀速直线运动,c表示物体做减速运动。

【例4】(05年常州)常州市轻轨列车交通方案日前已通过专家论证(预计2010年左右施工),其中l号线的起点站是新区新港,途经龙虎塘、火车站、同济桥、湖塘等4个站点,终点站是武南,全长40km。设轻轨列车在相邻两站点间运行的平均速度为80km/h,中途每站停靠3min。一轻轨列车早晨8:00从新区新港站出发,问何时就能抵达武南站?

【思路方法】本题中,轻轨列车从起点出发抵达武南站所用的时间包括列车行驶时间和停靠时间两部分组成。列车行驶时间,可用求得,列车从起点到终点共有4个站点需要停靠,因此停靠时间为4×3min=12min。

答案:

解:运行时间

停靠时间t2=4×3min=12min

总时间t=t1+t2=30min+12min=42min

即8:42就能抵达武南站

答:列车8:42就能抵达武南站。

变式题:某班同学在用皮尺和秒表测平均速度时,四位记时员记录了王军同学跑步通过10 m、20 m、30 m、40 m处的时刻,并记录在下表中:

路程(m) 10 20 30 40

时刻(s) 3.2 5.3 6.8 9.2

根据上面数据,计算出王军同学各段的平均速度:

(1)从起点到10 m处的平均速度为 m/s

(2)从10 m处到20 m处的平均速度为 m/s

(3)从20 m到40 m处的平均速度为 m/s

(4)全程的平均速度为 m/s

【思路方法】可以用来求平均速度,求解时要注意“同时性”,即求某一段路程s的平均速度时,时间t一定是这段路程s所用的时间。

答案:(1)

(2)

(3)

(4)

四、中考新视窗

【例5】(05年淮安金湖实验区)如图所示为某辆赛车启动过程的频闪照片,该赛车从赛道的起点处(车头所对的零刻度线位置)由静止开始出发,同时,照相机开始拍照,以后赛车沿直线向右运动的过程中,照相机每隔0.2s曝光一次。

仔细观察频闪照片,如果赛车照此规律从起点运动1.0s到达E处.请你认真思考后完成:

(1)填写表格中所缺的三个数据(不需要估读)

位置 起点 A B C D E

时间/s 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

路程/m 0 1 4

(2)分析在这段时间内赛车通过的路程和时间的关系,可知路程和 成正比。

【思路方法】通过上图,直接读出赛车在C、D点的路程为9m和16m,通过前面四组数据发现它们之间存在规律,A点的路程为12,B点的路程为22,C点的路程为32,D点的路程为42,因此E点的路程应该为52,即25m。分析表中数据,得知赛车做的是加速直线运动,因此路程和时间就不成正比。将这些数据绘制成“路程-时间”图象,如图所示,发现该图象和数学中的二次函数图象非常类似,因此可以猜想路程和时间的平方成正比。经验证后,可得出结论。

答案:(1)9、16、25;(2)时间的平方

【点评】本题中的赛车做变速运动,尽管初中阶段对变速运动研究较浅,但本题难度并不大,主要考查同学们用数学知识解决物理问题的能力。

五、挑战百分百

1.我国l元硬币的直径最接近于(C)

A.2微米 B.2毫米 C.2厘米 D.2分米

2.(05年南通)如图所示,飞机空中加油时,受油机与加油机以同样速度向同一方向水平飞行,下列说法正确的是(B)

A.以加油机为参照物,受油机是运动的

B.以受油机为参照物,加油机是静止的

C.以地面为参照物,受油机是静止的

D.以地面为参照物,加油机是静止的

3.(05年盐城)雅典奥运会上,我国年轻的跨栏名将刘翔,在男子110m栏决赛中,以12.91s的成绩打破了奥运会记录,勇夺冠军。他在上述全程的平均速度约为(B)

A 7.7m/s B 8.5m/s C 10m/s D 11m/s

4.用图象可以表示物体的运动规律,在图中用来表示匀速直线运动的是(AC)

5.(05年泰州)在新型飞机研制中,将飞机放在风洞中固定不动,让模拟气流迎面吹来,便可以模拟空中的飞行情况。此时,机舱里的飞行员感觉飞机在飞行,则他所选的参照物是(B)

A.飞机 B.模拟气流 C.地面 D.他本人

6.小宇跟小丽进行百米赛跑,每次小宇都比小丽提前10 m到达终点。若小宇退后10 m再同小丽比赛(两人同时起跑,并且两人的平均速度和原来一样),结果是(C)

A.小丽先到达终点 B.一起到达终点

C.小宇先到达终点 D.无法确定

【解析】当小宇到达终点时,小丽离终点还有10m,即小宇跑100m所用的时间和小丽跑90m所用的时间相同。我们假设小宇跑100m所用时间为t,则小宇的速度为,小丽的速度为。第二次,两人换了赛跑方式,小宇实际跑了110m,小丽跑了100m,分别计算他们所用的时间,小宇用时,小丽用时,因为t1

【解析】物体的长度应当是5次测量的算术平均值,即

8.(05年徐州(课改实验区))阅读短文,并回答问题

“孤帆一片日边来”,唐朝大诗人李白的这句诗似乎是为今天的太阳帆吟诵的。现代科学发现,光对被照射物体确实具有力的作用,科学家正力图用这一原理制造“太阳帆”,用它为太空飞船提供动力,以实现星际旅行。吹动太阳帆的“风”,不再是吹动普通风帆的气流,而是太阳光形成的“光子流”。你认为这种“光子流”的速度应为 3×105 km/s。

9.(05年北京市)一架飞机做匀速直线飞行,在5min内飞行了60km ,则该飞机飞行0.5h 通过的路程为 3.6×105 m 。

10.如图所示,木块A的长度是 厘米。

答案:4.5cm(4.4cm~4.7cm都对)。

11.2004年4月8日起全国铁路第5次大面积提速,“西宁一北京西”新运行时刻表如图表所示,根据图中数据我们可知提速后西宁至北京西列车的平均速度约 84.6 km/h。

【解析】根据图表中数据可知,14:23从西宁出发,第二天15:06到北京西,总路程为2092km,总用时t=24h+15h06min-14h23min=24h43min,所以平均速度为:

12.(05年宿迁)某学习小组对一辆在平直公路上做直线运动的小车进行观测研究。他们记录了小车在某段时间内通过的路程与所用的时间,并根据记录的数据绘制了如图所示的路程与时间图象。你从该图象中可获得哪些信息(只写3条)?

(1)

(2)

(3)

答案:

(1)小车前2s内的速度为1m/s;

(2)2s、3s、4s、或5s时刻小车距离出发点2m;

(3)小车后2s内的速度为2m/s;

(4)小车在做变速直线运动;

(5)小车在7s内通过的路程是6 m;

(6)小车在第2s到5s内处于静止状态;

(7)小车在运动过程中停止运动3s;

(8)小车后2s内的速度大于前2s内的速度;

(9)小车在7s内的平均速度为0.87m/s(m/s);

(10)小车后2s内的速度是前2s内的速度的2倍(小车前2s内的速度是后2s内的速度的一半)等等。

13.某校探究式学习研究小组,为了研究蚯蚓在粗糙面上爬得快,还是在光滑面上爬得快,他们用同一条蚯蚓在相同的外界条件刺激下,分别让它在不同的表面上爬行,为了比较蚯蚓在不同表面上爬行的快慢,必须算出蚯蚓爬行的 速度 。为了准确测出爬行的路程,在确定蚯蚓的爬行起点和终点时,他们应该选择蚯蚓的 头部 (填“头部”或“尾部”)作为观察对象,因蚯蚓爬行的路径是弯曲的,为了测出它爬行的路程,除了使用棉线外,还需要的测量的器材是 刻度尺 。

14.(05年广西南宁(课改实验区))一辆轿车在水平路面上匀速直线行驶,轿车上的速度表如图所示。

求:(1)轿车行驶的速度是多少米/秒?

(2)在2min内轿车行驶的路程是多少千米?

答案:

(1)90km/h=(90/3.6)m/s=25m/s;

(2)已知速度v=90km/h,时间t=2min=1/30h,得:

答:轿车行驶的速度为25m/s,2min内行驶路程为3km。

六、备考资源库

地球同步卫星

(选自《物理教学实用全书》)

地球同步卫星是人为发射的一种卫星,它相对于地球静止于赤道上空.从地面上看,卫星保持不动,故也称静止卫星;从地球之外看,卫星与地球共同转动,角速度与地球自转角速度相同,故称地球同步卫星.

地球同步卫星距赤道的高度约为 m,线速度的大小约为 m/s.

发射同步卫星需要有高超的技术,一般先用多级火箭,将卫星送入近地圆形轨道,此轨道称为初始轨道;当卫星飞临赤道上空时,控制火箭再次点火,短时间加速,卫星就会按椭圆轨道(也称转移轨道)运动;当卫星飞临远地点时,再次点火加速,卫星就最后进入相对地球静止的轨道,如图所示.

若把三颗同步卫星,相隔120°均匀分布,卫星的直线电波将能覆盖全球有人居住的绝大部分区域(除两极以外),可构成全球通讯网.

目前已经有十几个国家和组织发射了100多颗同步卫星.1984年4月,中国的同步卫星发射成功.

多种多样的运动

机械运动

定义

描述方法

分类

匀速直线运动

变速运动

定义

速度

定义

公式

单位

时间和长度测量

时间

测量工具

单位

长度

测量工具

单位

误差

力

力的基础知识

力的单位

力的三要素

力的作用效果

力的表示方法

力的示意图

力的图示

物体间力的作用是相互的

分类

摩擦力

定义

改变摩擦方法

增大摩擦方法

减小摩擦方法

分类

滑动摩擦力

滚动摩擦力

静摩擦力

定义

方向

影响因素

重力

定义

大小

方向

作用点

施力物体

弹力

产生原因

常见弹力

测量工具→弹簧测力计

力和运动

力和运动的关系

不受力

受平衡力

受非平衡力

静止或匀速直线运动

加速运动

减速运动

曲线运动

二力平衡

定义

条件

惯性

定义

决定大小因素

牛顿第一定律

内容

条件

物体保持状态→静止或匀速直线运动

运动和力的相互作用

时 分 秒 毫秒 微秒

60 60 1000 1000

千米 米 分米 厘米 毫米 微米 纳米

1000 10 10 10 1000 1000

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况