第8课 咬文嚼字 课件

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第三单元 映日荷花别样红——

第8课 咬文嚼字

目标·重点

1.理清全文的脉络结构,把握作者的思想感情。

2.学习本文的论证结构和论证方法。

3.分析评价课文观点,借鉴吸收课文的写法。

栏目索引

自知自疑 自学在前

互动互学 交流深化

文苑氧吧 生成素养

(7)付梓( )

(8)尺牍( )

(9)俗滥( )

1.读准字音

(1)憎恶( )

(2)逻辑( )

(3)锱铢( )

(4)斟酌( )

(5)岑寂( )

(6)意蕴( )

自知自疑 自学在前

语言积累

一

答案

zēnɡ

jí

zī zhū

zhēn zhuó

cén

yùn

zǐ

dú

làn

答案

2.理解词义

(1)清沁肺腑:

(2)推陈翻新:

(3)自鸣得意:

(4)索然无味:

(5)不即不离:

(6)点铁成金:

(7)深恶痛绝:

(8)锱铢必较:

(9)学富五车:

(10)才高八斗:

清新得渗透到人的内脏,比喻使人很感动。

去掉旧事物的糟粕,取其精华,并使它向新的方向发展。

自己表示很得意(多含贬义)。

形容呆板枯燥,一点意思或趣味也没有。

既不亲近也不疏远。

比喻把不好的或平凡的事物改变成很好的事物。

厌恶、痛恨到极点。

对极少的钱或很小的事,都十分计较。锱、铢,古代很小的重量单位。

形容书读得多,学问渊博。

形容富有文才。

品读感悟

二

答案

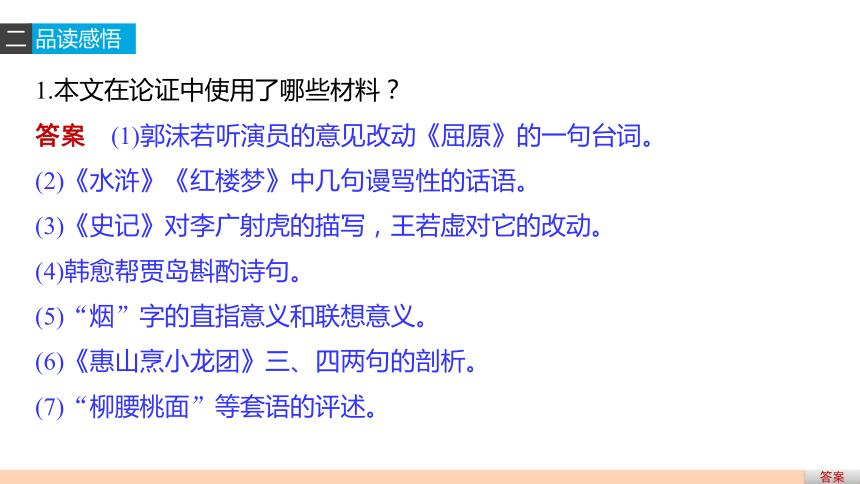

1.本文在论证中使用了哪些材料?

答案 (1)郭沫若听演员的意见改动《屈原》的一句台词。

(2)《水浒》《红楼梦》中几句谩骂性的话语。

(3)《史记》对李广射虎的描写,王若虚对它的改动。

(4)韩愈帮贾岛斟酌诗句。

(5)“烟”字的直指意义和联想意义。

(6)《惠山烹小龙团》三、四两句的剖析。

(7)“柳腰桃面”等套语的评述。

答案

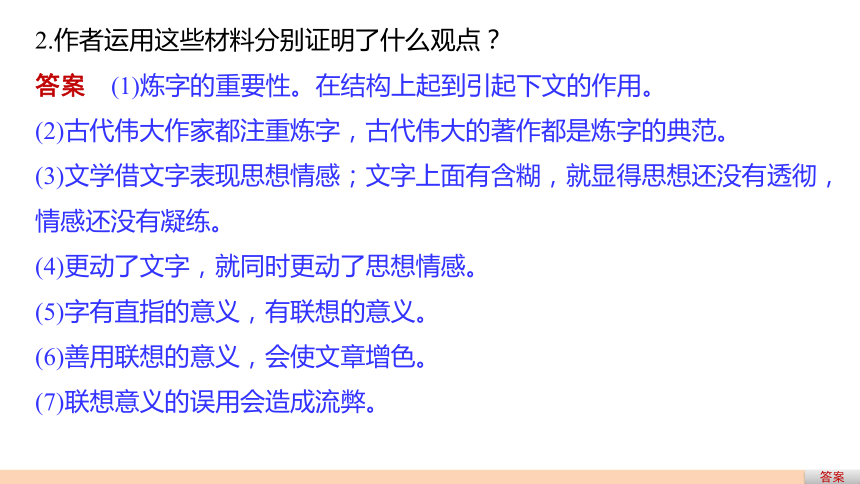

2.作者运用这些材料分别证明了什么观点?

答案 (1)炼字的重要性。在结构上起到引起下文的作用。

(2)古代伟大作家都注重炼字,古代伟大的著作都是炼字的典范。

(3)文学借文字表现思想情感;文字上面有含糊,就显得思想还没有透彻,情感还没有凝练。

(4)更动了文字,就同时更动了思想情感。

(5)字有直指的意义,有联想的意义。

(6)善用联想的意义,会使文章增色。

(7)联想意义的误用会造成流弊。

答案

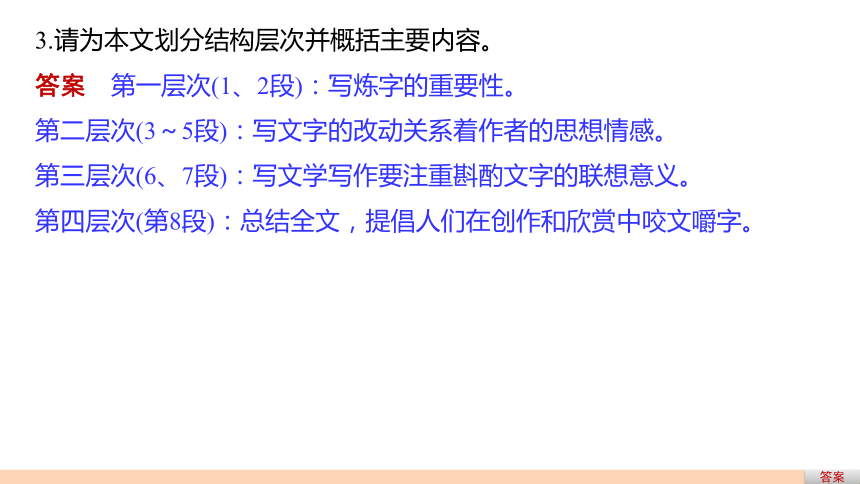

3.请为本文划分结构层次并概括主要内容。

答案 第一层次(1、2段):写炼字的重要性。

第二层次(3~5段):写文字的改动关系着作者的思想情感。

第三层次(6、7段):写文学写作要注重斟酌文字的联想意义。

第四层次(第8段):总结全文,提倡人们在创作和欣赏中咬文嚼字。

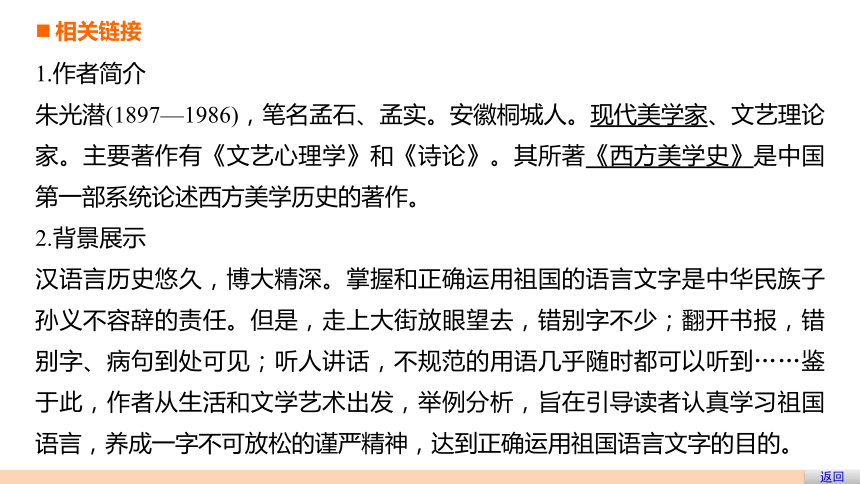

1.作者简介

朱光潜(1897—1986),笔名孟石、孟实。安徽桐城人。现代美学家、文艺理论家。主要著作有《文艺心理学》和《诗论》。其所著《西方美学史》是中国第一部系统论述西方美学历史的著作。

2.背景展示

汉语言历史悠久,博大精深。掌握和正确运用祖国的语言文字是中华民族子孙义不容辞的责任。但是,走上大街放眼望去,错别字不少;翻开书报,错别字、病句到处可见;听人讲话,不规范的用语几乎随时都可以听到……鉴于此,作者从生活和文学艺术出发,举例分析,旨在引导读者认真学习祖国语言,养成一字不可放松的谨严精神,达到正确运用祖国语言文字的目的。

相关链接

返回

互动互学 交流深化

交流释疑

1

1.如何评价“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”这种观点?

答案 作者在文中反复强调文字和思想情感的密切关系,是从根本上抓住了文字的实质。指出了推敲文字的根本途径,即“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲’”,也就是说,真正意义上的“咬文嚼字”应先从思想感情入手,以表达最恰当的思想情感为最终目的,再去进一步斟酌文字,而不能一味地追求形式,搞表面文章,正如朱光潜先生所说:“文学借文字表现思想情感;文字上面有含糊,就显得思想还没有透彻,情感还没有凝练。”

答案

2.从课文中,可以看到作者“咬文嚼字”的极高水平,这对我们“咬文嚼字”有什么启示?

答案 第一,咬文嚼字“必须有一字不肯放松的谨严”。

第二,咬文嚼字要有较强的语感、丰富的语言知识以及进行由此及彼、由表及里的思考能力。作者之所以能对课文中所举的例子进行精辟的分析,不仅得力于作者有极强的语感和丰富的语言知识,而且得益于由此及彼、由表及里的思考能力。

第三,咬文嚼字要有独立思考的精神,要敢于创新。作者在课文中给我们树立了榜样,对任何见解、任何名人不迷信,不盲从,敢于独立思考,发表新的见解。对郭沫若,对王若虚,对韩愈,尽管他们都是名人,但作者不盲从,发表了与他们不同的见解。

答案

深度研读

2

答案

1.朱光潜先生在一篇文章中说:“就写作技巧说,好文章的条理都是一样,第一是要有话说,第二要把话说得好。思想条理必须清楚,情致必须真切,境界必须新鲜,文字必须表现得恰到好处,谨严而生动,简朴不至枯涩,高华不至浮杂。”本文可以说是朱先生这一主张的生动体现。请你结合课文具体分析。

答案 (1)思路清晰。作者围绕“咬文嚼字”这个中心,用三个分论点进行说明,第一个分论点是“在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严”,说明了为什么必须“咬文嚼字”;第二个分论点是“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”,说明了什么是“咬文嚼字”,或者“咬文嚼字”的本质是什么;第三个分论点是“字的难处在意义(主要指“联想意义”)的确定与控制”,必须防止“套板反应”产生的流弊,说明了怎样“咬文嚼字”。最后归结全文,指出“咬文嚼字”的目的,就是为了使阅读与写作达到最高目标——艺术的完美。

(2)举例精当。如作者为了剖析“是”与“这”两字的区别,先后选取了《水浒》和《红楼梦》的生动例子,强调“是”与“这”不单是文字之争,而且涉及“思想情感”的意味。分析丝丝入扣,说理精辟透彻。

(3)见解新颖。如郭沫若将“是”改为“这”,是当代文学界公认的善于炼字的典型,郭沫若本人也以此自诩,作者却能旁征博引,从中发现新的炼字的规律,使人有茅塞顿开的感觉。

2.朱光潜先生的《咬文嚼字》一文提出许多新颖独特的见解,使人大有茅塞顿开的感觉。但是课文也有不足之处,有些问题的分析,似乎未必完全恰当。例如“推敲”的“敲”字真的如作者所说不如“推”字吗?请你读一读贾岛的原诗,说说你的看法。

返回

答案

返回

答案 贾岛《题李凝幽居》:“闲居少邻并,草径入荒园。鸟宿池边树,僧敲月下门。过桥分野色,移石动云根。暂去还来此,幽期不负言。”

这首诗写的是诗人贾岛夜访李凝,而不是“孤僧步月归寺”。诗的前半部分是写诗人来访,后半部分是写诗人访问归去。中间贾岛与李凝谈了什么,通通省去未说,但从诗末句“幽期不负言”可以看出,两人说的是隐居生活的乐趣。全诗表达了贾岛对李凝隐居生活的向往和自己打算效法李凝的心愿。诗中“入、敲、过、去”等动词,写的是同一个人在活动,这人当然只能是来访李凝的诗人自己,绝对不会是李凝本人,更不可能是另外冒出来的第三人。那个“敲月下门”的“僧”,不是另外的什么“孤零零的一个和尚”,而是诗人自己(贾岛曾做过和尚),他“敲”的绝不是“自掩自推”的“寺”门,而是李凝幽居(闲居)的门。李凝居处的门到了夜晚当然是关了的,“僧”怎么会只“推”而不“敲”?他如果不“敲”,李凝又怎么会知道有人来访?由此可知,诗该用“推”还是该用“敲”,当是不言自明。所以,任何语言文字的推敲,必须记住一个基本的常识,就是整体性原则,也就是所谓的字不离句,句不离段,段不离篇。稍有疏忽,即使朱先生这样的大师也会犯常识性的错误。

谈 静

朱光潜

人生乐趣一半得之于活动,还有一半得之于感受。所谓“感受”是被动的,是容许自然界事物感动我的感官和心灵。眼见颜色,耳闻声音,是感受;见颜色而知其美,闻声音而知其和,也是感受。同一美颜,同一和声,而各个人所见到的美与和的程度又随天资境遇而不同。比方路边一棵苍松,你只觉得可以砍来造船;我觉得可以让人纳凉;他也许说很宜于入画,或者说是高风亮节的象征。反应不同,都由于感受力有强有弱。

世间天才之所以为天才,固然由于具有伟大的创造力,而他的感受力也分外比一般人强烈。比方诗人和美术家,你见不到的东西他能见到,你闻不到的东西他能闻到。麻木不仁的人就不然,请伯牙向他弹琴,他也只联想到弹棉花。感受也可以说是“领略”,不过领略只是感受的一方面。世界上最快活的人不仅是最活动的人,也是最能领略的人。所谓领略,就是能在生活中寻出趣味。

文苑氧吧 生成素养

能处处领略到趣味的人决不至于岑寂,也决不至于烦闷。“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。”这是一种绝美的境界。姑且闭目一思索,假想这半亩方塘便是自己的心,你看这首诗比拟人生苦乐多么惬当!一般人的生活干燥,只是因为他们的“半亩方塘”中没有天光云影,没有源头活水来,这源头活水便是领略得的趣味。

领略趣味的能力固然一半由于天资,一半也由于修养。大约静中比较容易见出趣味。物理上有一条定律说:两物不能同时并存于同一空间。这个定律在心理方面也可以说得通。一般人不能感受趣味,大半因为心地太忙,不空所以不灵。所谓“静”,便是指心界的空灵,不是指物界的沉寂,物界永远不沉寂的。心境愈空灵,愈不觉得物界沉寂,或者还可以进一步说,心界愈空灵,也愈不觉得物界喧嘈。所以习静并不必定要逃空谷,也不必定学佛家静坐参禅。

静与闲也不同。许多闲人不必都能领略静中趣味,而能领略静中趣味的人,也不必定要闲。在百忙中,在尘市喧嚷中,偶然丢开一切,悠然遐想,心中便蓦然似有一道灵光闪烁,无穷妙悟便源源而来:“万物静观皆自得,四时佳兴与人同。”日本人小林一茶有一首俳句:“不要打哪,苍蝇搓他的手,搓他的脚呢。”懂得这一句诗,便懂得我所谓静趣了。

(选自朱光潜《谈美书简·给青年的十二封信》,有删改)

作者心界空灵,由眼前的苍蝇而悠然遐想,悟得万物平等真谛,泯灭了益虫、害虫的功利观念,用拟人手法写出了苍蝇的自在情态,由此而获得的情趣正是作者所阐述的“静趣”。

“静趣”是指心灵空灵(或摆脱物界喧嘈),在悠然遐想中获得无穷妙悟。

提示

返回

文章先由人生乐趣谈起,提出人生乐趣一半来自于感受;再阐述感受力有强有弱,感受力强,能“处处领略”,就能在生活中寻出趣味;最后阐明领略趣味要“静”中得“趣”。

赏析

本课结束

第三单元 映日荷花别样红——

第8课 咬文嚼字

目标·重点

1.理清全文的脉络结构,把握作者的思想感情。

2.学习本文的论证结构和论证方法。

3.分析评价课文观点,借鉴吸收课文的写法。

栏目索引

自知自疑 自学在前

互动互学 交流深化

文苑氧吧 生成素养

(7)付梓( )

(8)尺牍( )

(9)俗滥( )

1.读准字音

(1)憎恶( )

(2)逻辑( )

(3)锱铢( )

(4)斟酌( )

(5)岑寂( )

(6)意蕴( )

自知自疑 自学在前

语言积累

一

答案

zēnɡ

jí

zī zhū

zhēn zhuó

cén

yùn

zǐ

dú

làn

答案

2.理解词义

(1)清沁肺腑:

(2)推陈翻新:

(3)自鸣得意:

(4)索然无味:

(5)不即不离:

(6)点铁成金:

(7)深恶痛绝:

(8)锱铢必较:

(9)学富五车:

(10)才高八斗:

清新得渗透到人的内脏,比喻使人很感动。

去掉旧事物的糟粕,取其精华,并使它向新的方向发展。

自己表示很得意(多含贬义)。

形容呆板枯燥,一点意思或趣味也没有。

既不亲近也不疏远。

比喻把不好的或平凡的事物改变成很好的事物。

厌恶、痛恨到极点。

对极少的钱或很小的事,都十分计较。锱、铢,古代很小的重量单位。

形容书读得多,学问渊博。

形容富有文才。

品读感悟

二

答案

1.本文在论证中使用了哪些材料?

答案 (1)郭沫若听演员的意见改动《屈原》的一句台词。

(2)《水浒》《红楼梦》中几句谩骂性的话语。

(3)《史记》对李广射虎的描写,王若虚对它的改动。

(4)韩愈帮贾岛斟酌诗句。

(5)“烟”字的直指意义和联想意义。

(6)《惠山烹小龙团》三、四两句的剖析。

(7)“柳腰桃面”等套语的评述。

答案

2.作者运用这些材料分别证明了什么观点?

答案 (1)炼字的重要性。在结构上起到引起下文的作用。

(2)古代伟大作家都注重炼字,古代伟大的著作都是炼字的典范。

(3)文学借文字表现思想情感;文字上面有含糊,就显得思想还没有透彻,情感还没有凝练。

(4)更动了文字,就同时更动了思想情感。

(5)字有直指的意义,有联想的意义。

(6)善用联想的意义,会使文章增色。

(7)联想意义的误用会造成流弊。

答案

3.请为本文划分结构层次并概括主要内容。

答案 第一层次(1、2段):写炼字的重要性。

第二层次(3~5段):写文字的改动关系着作者的思想情感。

第三层次(6、7段):写文学写作要注重斟酌文字的联想意义。

第四层次(第8段):总结全文,提倡人们在创作和欣赏中咬文嚼字。

1.作者简介

朱光潜(1897—1986),笔名孟石、孟实。安徽桐城人。现代美学家、文艺理论家。主要著作有《文艺心理学》和《诗论》。其所著《西方美学史》是中国第一部系统论述西方美学历史的著作。

2.背景展示

汉语言历史悠久,博大精深。掌握和正确运用祖国的语言文字是中华民族子孙义不容辞的责任。但是,走上大街放眼望去,错别字不少;翻开书报,错别字、病句到处可见;听人讲话,不规范的用语几乎随时都可以听到……鉴于此,作者从生活和文学艺术出发,举例分析,旨在引导读者认真学习祖国语言,养成一字不可放松的谨严精神,达到正确运用祖国语言文字的目的。

相关链接

返回

互动互学 交流深化

交流释疑

1

1.如何评价“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”这种观点?

答案 作者在文中反复强调文字和思想情感的密切关系,是从根本上抓住了文字的实质。指出了推敲文字的根本途径,即“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲’”,也就是说,真正意义上的“咬文嚼字”应先从思想感情入手,以表达最恰当的思想情感为最终目的,再去进一步斟酌文字,而不能一味地追求形式,搞表面文章,正如朱光潜先生所说:“文学借文字表现思想情感;文字上面有含糊,就显得思想还没有透彻,情感还没有凝练。”

答案

2.从课文中,可以看到作者“咬文嚼字”的极高水平,这对我们“咬文嚼字”有什么启示?

答案 第一,咬文嚼字“必须有一字不肯放松的谨严”。

第二,咬文嚼字要有较强的语感、丰富的语言知识以及进行由此及彼、由表及里的思考能力。作者之所以能对课文中所举的例子进行精辟的分析,不仅得力于作者有极强的语感和丰富的语言知识,而且得益于由此及彼、由表及里的思考能力。

第三,咬文嚼字要有独立思考的精神,要敢于创新。作者在课文中给我们树立了榜样,对任何见解、任何名人不迷信,不盲从,敢于独立思考,发表新的见解。对郭沫若,对王若虚,对韩愈,尽管他们都是名人,但作者不盲从,发表了与他们不同的见解。

答案

深度研读

2

答案

1.朱光潜先生在一篇文章中说:“就写作技巧说,好文章的条理都是一样,第一是要有话说,第二要把话说得好。思想条理必须清楚,情致必须真切,境界必须新鲜,文字必须表现得恰到好处,谨严而生动,简朴不至枯涩,高华不至浮杂。”本文可以说是朱先生这一主张的生动体现。请你结合课文具体分析。

答案 (1)思路清晰。作者围绕“咬文嚼字”这个中心,用三个分论点进行说明,第一个分论点是“在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严”,说明了为什么必须“咬文嚼字”;第二个分论点是“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”,说明了什么是“咬文嚼字”,或者“咬文嚼字”的本质是什么;第三个分论点是“字的难处在意义(主要指“联想意义”)的确定与控制”,必须防止“套板反应”产生的流弊,说明了怎样“咬文嚼字”。最后归结全文,指出“咬文嚼字”的目的,就是为了使阅读与写作达到最高目标——艺术的完美。

(2)举例精当。如作者为了剖析“是”与“这”两字的区别,先后选取了《水浒》和《红楼梦》的生动例子,强调“是”与“这”不单是文字之争,而且涉及“思想情感”的意味。分析丝丝入扣,说理精辟透彻。

(3)见解新颖。如郭沫若将“是”改为“这”,是当代文学界公认的善于炼字的典型,郭沫若本人也以此自诩,作者却能旁征博引,从中发现新的炼字的规律,使人有茅塞顿开的感觉。

2.朱光潜先生的《咬文嚼字》一文提出许多新颖独特的见解,使人大有茅塞顿开的感觉。但是课文也有不足之处,有些问题的分析,似乎未必完全恰当。例如“推敲”的“敲”字真的如作者所说不如“推”字吗?请你读一读贾岛的原诗,说说你的看法。

返回

答案

返回

答案 贾岛《题李凝幽居》:“闲居少邻并,草径入荒园。鸟宿池边树,僧敲月下门。过桥分野色,移石动云根。暂去还来此,幽期不负言。”

这首诗写的是诗人贾岛夜访李凝,而不是“孤僧步月归寺”。诗的前半部分是写诗人来访,后半部分是写诗人访问归去。中间贾岛与李凝谈了什么,通通省去未说,但从诗末句“幽期不负言”可以看出,两人说的是隐居生活的乐趣。全诗表达了贾岛对李凝隐居生活的向往和自己打算效法李凝的心愿。诗中“入、敲、过、去”等动词,写的是同一个人在活动,这人当然只能是来访李凝的诗人自己,绝对不会是李凝本人,更不可能是另外冒出来的第三人。那个“敲月下门”的“僧”,不是另外的什么“孤零零的一个和尚”,而是诗人自己(贾岛曾做过和尚),他“敲”的绝不是“自掩自推”的“寺”门,而是李凝幽居(闲居)的门。李凝居处的门到了夜晚当然是关了的,“僧”怎么会只“推”而不“敲”?他如果不“敲”,李凝又怎么会知道有人来访?由此可知,诗该用“推”还是该用“敲”,当是不言自明。所以,任何语言文字的推敲,必须记住一个基本的常识,就是整体性原则,也就是所谓的字不离句,句不离段,段不离篇。稍有疏忽,即使朱先生这样的大师也会犯常识性的错误。

谈 静

朱光潜

人生乐趣一半得之于活动,还有一半得之于感受。所谓“感受”是被动的,是容许自然界事物感动我的感官和心灵。眼见颜色,耳闻声音,是感受;见颜色而知其美,闻声音而知其和,也是感受。同一美颜,同一和声,而各个人所见到的美与和的程度又随天资境遇而不同。比方路边一棵苍松,你只觉得可以砍来造船;我觉得可以让人纳凉;他也许说很宜于入画,或者说是高风亮节的象征。反应不同,都由于感受力有强有弱。

世间天才之所以为天才,固然由于具有伟大的创造力,而他的感受力也分外比一般人强烈。比方诗人和美术家,你见不到的东西他能见到,你闻不到的东西他能闻到。麻木不仁的人就不然,请伯牙向他弹琴,他也只联想到弹棉花。感受也可以说是“领略”,不过领略只是感受的一方面。世界上最快活的人不仅是最活动的人,也是最能领略的人。所谓领略,就是能在生活中寻出趣味。

文苑氧吧 生成素养

能处处领略到趣味的人决不至于岑寂,也决不至于烦闷。“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。”这是一种绝美的境界。姑且闭目一思索,假想这半亩方塘便是自己的心,你看这首诗比拟人生苦乐多么惬当!一般人的生活干燥,只是因为他们的“半亩方塘”中没有天光云影,没有源头活水来,这源头活水便是领略得的趣味。

领略趣味的能力固然一半由于天资,一半也由于修养。大约静中比较容易见出趣味。物理上有一条定律说:两物不能同时并存于同一空间。这个定律在心理方面也可以说得通。一般人不能感受趣味,大半因为心地太忙,不空所以不灵。所谓“静”,便是指心界的空灵,不是指物界的沉寂,物界永远不沉寂的。心境愈空灵,愈不觉得物界沉寂,或者还可以进一步说,心界愈空灵,也愈不觉得物界喧嘈。所以习静并不必定要逃空谷,也不必定学佛家静坐参禅。

静与闲也不同。许多闲人不必都能领略静中趣味,而能领略静中趣味的人,也不必定要闲。在百忙中,在尘市喧嚷中,偶然丢开一切,悠然遐想,心中便蓦然似有一道灵光闪烁,无穷妙悟便源源而来:“万物静观皆自得,四时佳兴与人同。”日本人小林一茶有一首俳句:“不要打哪,苍蝇搓他的手,搓他的脚呢。”懂得这一句诗,便懂得我所谓静趣了。

(选自朱光潜《谈美书简·给青年的十二封信》,有删改)

作者心界空灵,由眼前的苍蝇而悠然遐想,悟得万物平等真谛,泯灭了益虫、害虫的功利观念,用拟人手法写出了苍蝇的自在情态,由此而获得的情趣正是作者所阐述的“静趣”。

“静趣”是指心灵空灵(或摆脱物界喧嘈),在悠然遐想中获得无穷妙悟。

提示

返回

文章先由人生乐趣谈起,提出人生乐趣一半来自于感受;再阐述感受力有强有弱,感受力强,能“处处领略”,就能在生活中寻出趣味;最后阐明领略趣味要“静”中得“趣”。

赏析

本课结束