人教版高中语文必修五第三单元第8课《咬文嚼字》36张

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修五第三单元第8课《咬文嚼字》36张 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1013.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-25 21:11:10 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。一、教学目标 1.知识与技能:.了解文章主旨,分出段落,理清作者的行文思路。 2.过程与方法:借助文中几个实例的品味,体会文字与情感的密切联系。 3.情感态度与价值观:培养学生对文字的热爱,让学生学会在阅读和写作,以及日常生

活中品味字词的意蕴,感受咬文嚼字的乐趣。导入 :

同学们,国庆假期,大家或远或近都去玩了吧!?那么大家有没有想过为自己的出行赋诗一首呢?当年王安石出行,不但写了诗,还在斟酌哪个字用哪个字更好“春风又到江南岸”,还是“春风又入江南岸?”最后定为春风又“绿”江南岸。同学们,这种斟酌,我们平时叫它炼字,其实我们还可以叫它咬文嚼字。那么像这种咬文嚼字到底是为了什么呢?或者说,为什么要这样呢?作者介绍:

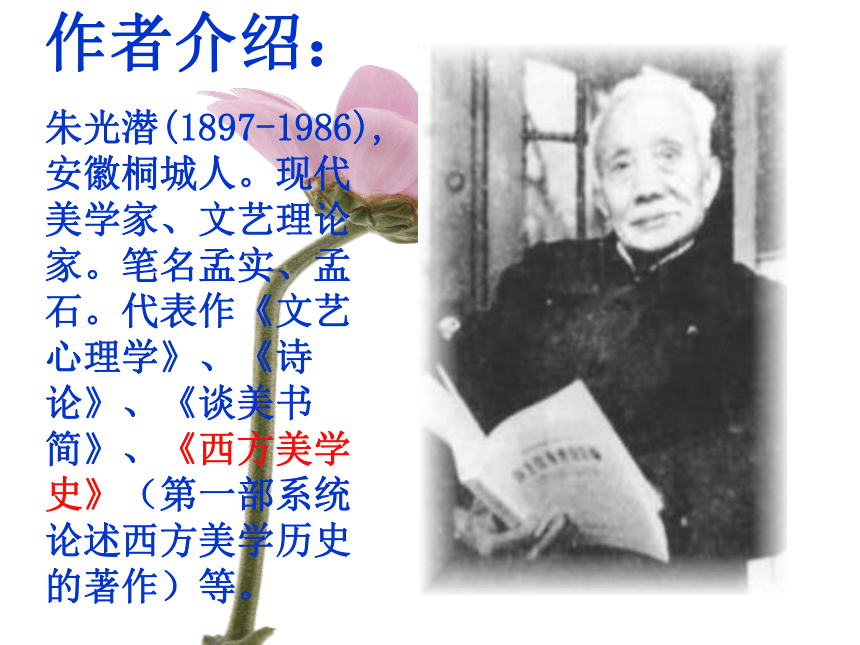

朱光潜(1897-1986),安徽桐城人。现代美学家、文艺理论家。笔名孟实、孟石。代表作《文艺心理学》、《诗论》、《谈美书简》、《西方美学史》(第一部系统论述西方美学历史的著作)等。 老鼠掉进书箱里咬文嚼字作者如何解说咬文嚼字?用文中语句回答。 但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和感情。走进课文题目的含义:

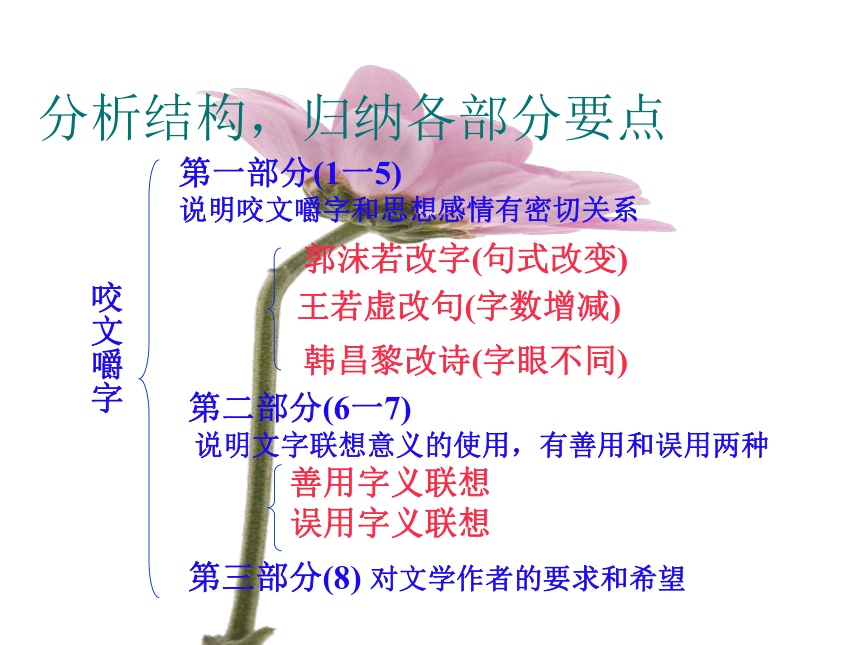

对文学作品的语言必须有一字不肯放松的严谨态度,只有这样才能逐渐达到艺术的完美。分析结构,归纳各部分要点咬文嚼字第一部分(1一5)

说明咬文嚼字和思想感情有密切关系郭沫若改字(句式改变)王若虚改句(字数增减)韩昌黎改诗(字眼不同)第二部分(6一7)

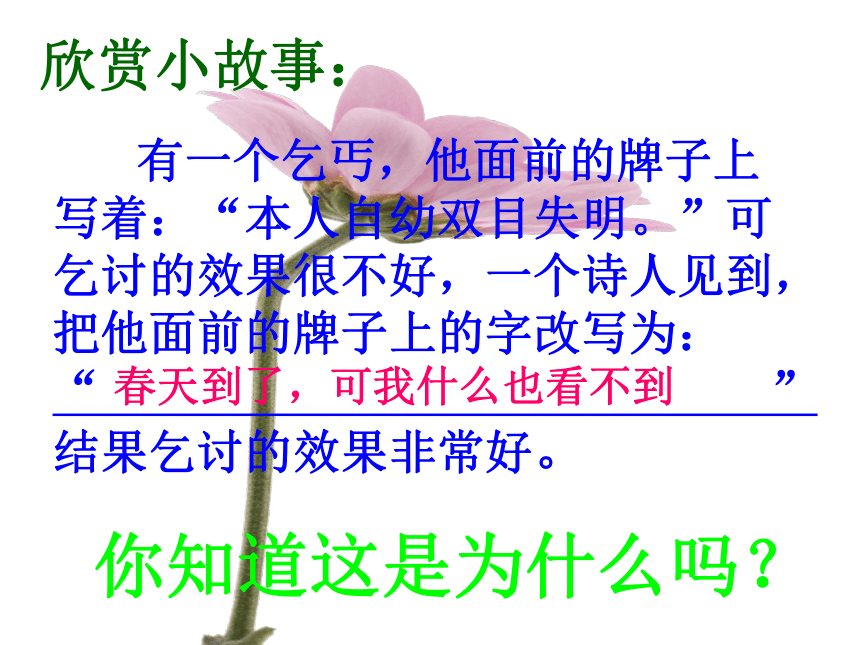

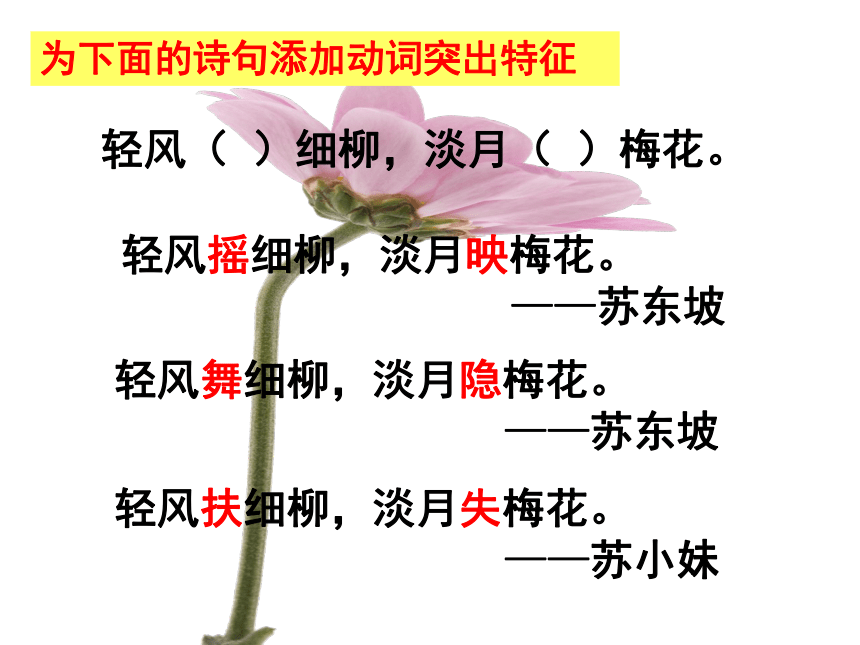

说明文字联想意义的使用,有善用和误用两种善用字义联想误用字义联想第三部分(8) 对文学作者的要求和希望 本文标题是“咬文嚼字”。按照通常意义来讲,咬文嚼字含有贬义,说的是一种不好的习惯,即过于斟酌字句,或说死抠字眼儿而不顾及精神实质的现象。作者在这里是贬词褒用,借以说明在文学创作和阅读方面“必须有一字不肯放松的谨严”,阐明“在表里上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”的道理。主 题欣赏小故事: 有一个乞丐,他面前的牌子上写着:“本人自幼双目失明。”可乞讨的效果很不好,一个诗人见到,把他面前的牌子上的字改写为:“ ”结果乞讨的效果非常好。你知道这是为什么吗?春天到了,可我什么也看不到轻风( )细柳,淡月( )梅花。轻风舞细柳,淡月隐梅花。

——苏东坡轻风扶细柳,淡月失梅花。

——苏小妹轻风摇细柳,淡月映梅花。

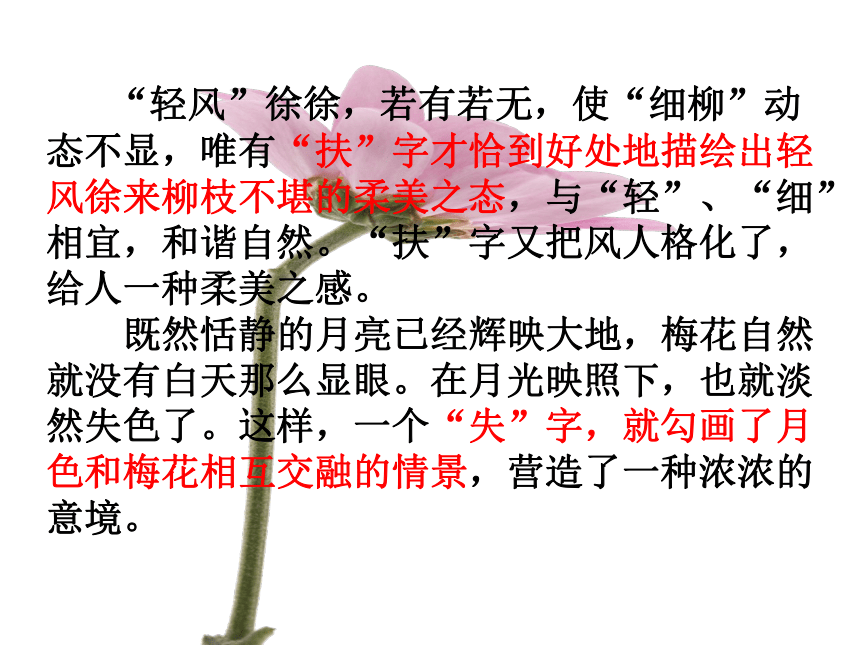

——苏东坡为下面的诗句添加动词突出特征 “轻风”徐徐,若有若无,使“细柳”动态不显,唯有“扶”字才恰到好处地描绘出轻风徐来柳枝不堪的柔美之态,与“轻”、“细”相宜,和谐自然。“扶”字又把风人格化了,给人一种柔美之感。

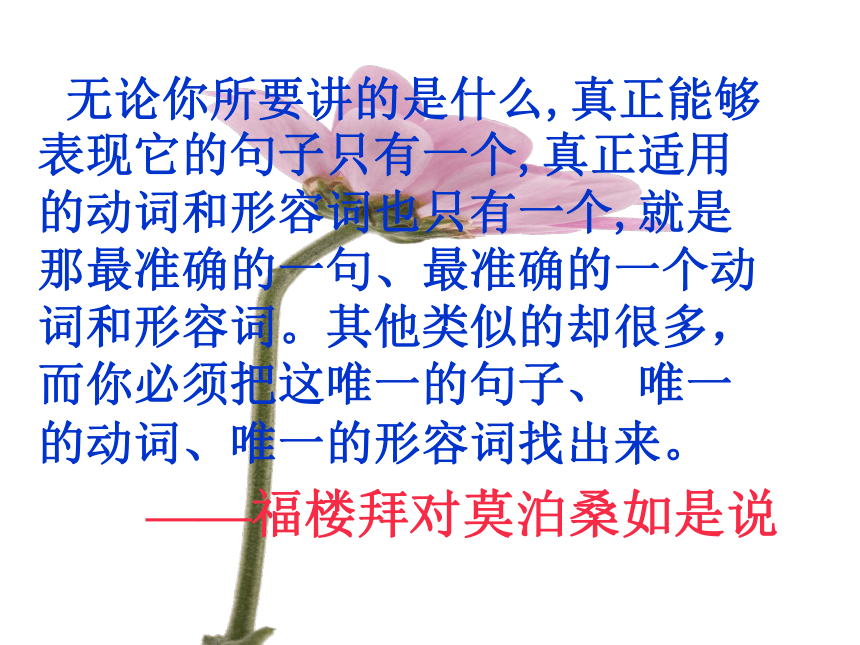

既然恬静的月亮已经辉映大地,梅花自然就没有白天那么显眼。在月光映照下,也就淡然失色了。这样,一个“失”字,就勾画了月色和梅花相互交融的情景,营造了一种浓浓的意境。 无论你所要讲的是什么,真正能够表现它的句子只有一个,真正适用的动词和形容词也只有一个,就是那最准确的一句、最准确的一个动词和形容词。其他类似的却很多,而你必须把这唯一的句子、 唯一的动词、唯一的形容词找出来。

——福楼拜对莫泊桑如是说分组合作探究分析第一部分

1、找出其中所举的例子;

2、思考这些例子说明什么道理字眼不同意境不同1.第一层(1-2):句式不同意味不同第一部分:2.第二层(3-4):字数增减意味不同3.第三层(5 ):分析第一层:

1.用“这”和“是”在不同的语境中,有什么区别?有什么启示?

1).“你这没骨气的文人”

2).六个“你这….. ”

3).“你是个好小子”

4).“你有革命家的风度”改为“你这革命 家的风度”

----语气坚决。

----感情强烈。

----表假定语气。启示:思想感情不同。----结构不同,不合逻辑。启示:连郭沫若用好一个字也要破费周折,说明用好语言文字很不简单,一定要仔细品味,要有一字不肯放松的严谨态度和治学精神。 2.作者列举改字不当之例,使用怎样的写作方式?作用何在?写作方式: 对比

作用:正误比较分析,使之更具有说服力。练习:是比较两句话的不同。

你弟弟上大学的机会没你大。

你上大学的机会比你弟弟大。3.所举例子的共同特点是什么?给我们的启示?特点:例子来源于名家名篇。

启示:各代名家都非常注重语言文字 的锤炼,我们更应该“咬文嚼字”。分析第二层: 2.修改后的句子为什么不好?给你的启示是什么? 文字上的推敲,就是思想感情上的推敲,我们必须有一字不肯放松的严谨。1.为什么我们在咬文嚼字时,非这样锱铢必较不可? 1).原文“草中石,以为虎”并非“见草中有虎。”

2).原文“视之,石也”有发现错误而惊讶之意。总之,一字增减,就会引起表达的思想感情的变化。

启示:我们咬文嚼字要有思路,或由表及里,或由此及彼,这样品味才能到位。

启示:修改作文是推敲字是否恰当的表情达意。分析第三层:

1.世人与朱光潜就“推敲”的看法是否一致?你从中得到怎样的启示? A.世人认为“敲”字好,有动作、形象、声音。

B.朱光潜不迷信,不盲从,独抒新见,他认为哪一种境界是诗人当时所要说的而且与全文调和的就用哪一个字。

启示:品味语言要独立思考,只要言之成理就行。2.与前面比较,此事例从什么角度要求咬文嚼字?

从文字表达的意境。

总之反复强调:文字和思想感情有密切关系,强调语言是跟着思想感情走的,更动了文字就同时更动了思想意境。在文字上推敲,骨子里实在是在思想感情上推敲。总结第一部分的写作特点本部分例子多,分析精辟,令人心悦诚服,例子是具体的,具体的例子可以给人以丰富的启发。拓展训练:炼字早 梅

齐 己

万木冻欲折,孤根暖独回。

前村深雪里,昨夜( )枝开。

风递幽香出,禽窥素艳来。

明年如应律,先发望春台。 你认为填入哪个字能准确地体现诗题中的“早”字? 思考:(数、一) “一”

梅花开于百花之前,是谓“早”;而这“一枝”又先于众梅,悄然“早”开,更显出此梅不同寻常,从而传达出准确的诗意。 诗人郑谷把齐己诗中的“数枝开”改为“一枝开”,齐己深为叹服,便拜郑谷为“一字师”。 练习一 古代有个穷书生,在自己门前挂了一幅对联,上联写着:“二三四五。”下联写着:“六七八九”一个地方官经过此地,马上补上横批,并派人送上钱粮。你能猜出横批的内容吗?你有何感悟?答案:缺衣(一)少食(十)分析第二部分

文字联想意义的使用,正负两面

1.文字联想意义的运用有两种情况,请各用一个成语。 A. 正面:点石成金

B. 负面:陈词滥调 2.合情合理的想象,“独携天上小团月,来试 人间第二泉”两句诗回答问题:

1).诗中人物所处的环境:

夜晚,月影朦胧,山间泉水旁

2)诗中人物所进行的活动:

品茶,赏月

3)诗中表达诗人什么的情趣?

独处清净,安享自然,怡然自乐。

4)用的修辞手法?

比喻,对偶

3. 产生套板反应的弊端表现在那些方面?

1)作者无创作动机。

2)读者无新鲜真切的情趣。

4.作者认为人们为什么产生“套板反应”?

怎样才能克服“套板反应”?

1)套板较省力(人生来有惰性)

2)遇事往深一层想,以谨严的精神,刻苦自励,留心玩味,推陈出新。

分析第三部分

最后一段文字有那些值得你学习?

A.运用文字要有严谨的精神

B.必须勤奋

C.推陈出新,时时求思想感情和语言的精炼吻合

三:总结归纳

1.本文的线索是什么?

文字和思想感情有密切的联系

2.写作的目的 :

让读者明白:

.咬文嚼字的目标:逐渐达到艺术的完美。

.咬文嚼字的要求:思想感情和语言的精炼与吻合

.咬文嚼字的方法:以严谨的态度,刻苦自励,

精心玩索,推陈出新。 作业布置:

(1)假如公开课上,语文老师在黑板上写错了字,你要提醒他,但是又要避免尴尬,你怎么说。

(2)假设你穿越到了朱光潜先生的面前,你跟他聊天,你想提醒一下,他在《咬文嚼字》这篇文章里所讲的“推敲”的故事有点纰漏,你怎么遣词造句比较得体?

任选一题,以书面形式写好交上来,字数不限,力求用语得体,既能达到指出错误的目的,又能达到愉快的谈话效果。

同学们,国庆假期,大家或远或近都去玩了吧!?那么大家有没有想过为自己的出行赋诗一首呢?当年王安石出行,不但写了诗,还在斟酌哪个字用哪个字更好“春风又到江南岸”,还是“春风又入江南岸?”最后定为春风又“绿”江南岸。同学们,这种斟酌,我们平时叫它炼字,其实我们还可以叫它咬文嚼字。那么像这种咬文嚼字到底是为了什么呢?或者说,为什么要这样呢?作者介绍:

朱光潜(1897-1986),安徽桐城人。现代美学家、文艺理论家。笔名孟实、孟石。代表作《文艺心理学》、《诗论》、《谈美书简》、《西方美学史》(第一部系统论述西方美学历史的著作)等。 老鼠掉进书箱里咬文嚼字作者如何解说咬文嚼字?用文中语句回答。 但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和感情。走进课文题目的含义:

对文学作品的语言必须有一字不肯放松的严谨态度,只有这样才能逐渐达到艺术的完美。分析结构,归纳各部分要点咬文嚼字第一部分(1一5)

说明咬文嚼字和思想感情有密切关系郭沫若改字(句式改变)王若虚改句(字数增减)韩昌黎改诗(字眼不同)第二部分(6一7)

说明文字联想意义的使用,有善用和误用两种善用字义联想误用字义联想第三部分(8) 对文学作者的要求和希望 本文标题是“咬文嚼字”。按照通常意义来讲,咬文嚼字含有贬义,说的是一种不好的习惯,即过于斟酌字句,或说死抠字眼儿而不顾及精神实质的现象。作者在这里是贬词褒用,借以说明在文学创作和阅读方面“必须有一字不肯放松的谨严”,阐明“在表里上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感”的道理。主 题欣赏小故事: 有一个乞丐,他面前的牌子上写着:“本人自幼双目失明。”可乞讨的效果很不好,一个诗人见到,把他面前的牌子上的字改写为:“ ”结果乞讨的效果非常好。你知道这是为什么吗?春天到了,可我什么也看不到轻风( )细柳,淡月( )梅花。轻风舞细柳,淡月隐梅花。

——苏东坡轻风扶细柳,淡月失梅花。

——苏小妹轻风摇细柳,淡月映梅花。

——苏东坡为下面的诗句添加动词突出特征 “轻风”徐徐,若有若无,使“细柳”动态不显,唯有“扶”字才恰到好处地描绘出轻风徐来柳枝不堪的柔美之态,与“轻”、“细”相宜,和谐自然。“扶”字又把风人格化了,给人一种柔美之感。

既然恬静的月亮已经辉映大地,梅花自然就没有白天那么显眼。在月光映照下,也就淡然失色了。这样,一个“失”字,就勾画了月色和梅花相互交融的情景,营造了一种浓浓的意境。 无论你所要讲的是什么,真正能够表现它的句子只有一个,真正适用的动词和形容词也只有一个,就是那最准确的一句、最准确的一个动词和形容词。其他类似的却很多,而你必须把这唯一的句子、 唯一的动词、唯一的形容词找出来。

——福楼拜对莫泊桑如是说分组合作探究分析第一部分

1、找出其中所举的例子;

2、思考这些例子说明什么道理字眼不同意境不同1.第一层(1-2):句式不同意味不同第一部分:2.第二层(3-4):字数增减意味不同3.第三层(5 ):分析第一层:

1.用“这”和“是”在不同的语境中,有什么区别?有什么启示?

1).“你这没骨气的文人”

2).六个“你这….. ”

3).“你是个好小子”

4).“你有革命家的风度”改为“你这革命 家的风度”

----语气坚决。

----感情强烈。

----表假定语气。启示:思想感情不同。----结构不同,不合逻辑。启示:连郭沫若用好一个字也要破费周折,说明用好语言文字很不简单,一定要仔细品味,要有一字不肯放松的严谨态度和治学精神。 2.作者列举改字不当之例,使用怎样的写作方式?作用何在?写作方式: 对比

作用:正误比较分析,使之更具有说服力。练习:是比较两句话的不同。

你弟弟上大学的机会没你大。

你上大学的机会比你弟弟大。3.所举例子的共同特点是什么?给我们的启示?特点:例子来源于名家名篇。

启示:各代名家都非常注重语言文字 的锤炼,我们更应该“咬文嚼字”。分析第二层: 2.修改后的句子为什么不好?给你的启示是什么? 文字上的推敲,就是思想感情上的推敲,我们必须有一字不肯放松的严谨。1.为什么我们在咬文嚼字时,非这样锱铢必较不可? 1).原文“草中石,以为虎”并非“见草中有虎。”

2).原文“视之,石也”有发现错误而惊讶之意。总之,一字增减,就会引起表达的思想感情的变化。

启示:我们咬文嚼字要有思路,或由表及里,或由此及彼,这样品味才能到位。

启示:修改作文是推敲字是否恰当的表情达意。分析第三层:

1.世人与朱光潜就“推敲”的看法是否一致?你从中得到怎样的启示? A.世人认为“敲”字好,有动作、形象、声音。

B.朱光潜不迷信,不盲从,独抒新见,他认为哪一种境界是诗人当时所要说的而且与全文调和的就用哪一个字。

启示:品味语言要独立思考,只要言之成理就行。2.与前面比较,此事例从什么角度要求咬文嚼字?

从文字表达的意境。

总之反复强调:文字和思想感情有密切关系,强调语言是跟着思想感情走的,更动了文字就同时更动了思想意境。在文字上推敲,骨子里实在是在思想感情上推敲。总结第一部分的写作特点本部分例子多,分析精辟,令人心悦诚服,例子是具体的,具体的例子可以给人以丰富的启发。拓展训练:炼字早 梅

齐 己

万木冻欲折,孤根暖独回。

前村深雪里,昨夜( )枝开。

风递幽香出,禽窥素艳来。

明年如应律,先发望春台。 你认为填入哪个字能准确地体现诗题中的“早”字? 思考:(数、一) “一”

梅花开于百花之前,是谓“早”;而这“一枝”又先于众梅,悄然“早”开,更显出此梅不同寻常,从而传达出准确的诗意。 诗人郑谷把齐己诗中的“数枝开”改为“一枝开”,齐己深为叹服,便拜郑谷为“一字师”。 练习一 古代有个穷书生,在自己门前挂了一幅对联,上联写着:“二三四五。”下联写着:“六七八九”一个地方官经过此地,马上补上横批,并派人送上钱粮。你能猜出横批的内容吗?你有何感悟?答案:缺衣(一)少食(十)分析第二部分

文字联想意义的使用,正负两面

1.文字联想意义的运用有两种情况,请各用一个成语。 A. 正面:点石成金

B. 负面:陈词滥调 2.合情合理的想象,“独携天上小团月,来试 人间第二泉”两句诗回答问题:

1).诗中人物所处的环境:

夜晚,月影朦胧,山间泉水旁

2)诗中人物所进行的活动:

品茶,赏月

3)诗中表达诗人什么的情趣?

独处清净,安享自然,怡然自乐。

4)用的修辞手法?

比喻,对偶

3. 产生套板反应的弊端表现在那些方面?

1)作者无创作动机。

2)读者无新鲜真切的情趣。

4.作者认为人们为什么产生“套板反应”?

怎样才能克服“套板反应”?

1)套板较省力(人生来有惰性)

2)遇事往深一层想,以谨严的精神,刻苦自励,留心玩味,推陈出新。

分析第三部分

最后一段文字有那些值得你学习?

A.运用文字要有严谨的精神

B.必须勤奋

C.推陈出新,时时求思想感情和语言的精炼吻合

三:总结归纳

1.本文的线索是什么?

文字和思想感情有密切的联系

2.写作的目的 :

让读者明白:

.咬文嚼字的目标:逐渐达到艺术的完美。

.咬文嚼字的要求:思想感情和语言的精炼与吻合

.咬文嚼字的方法:以严谨的态度,刻苦自励,

精心玩索,推陈出新。 作业布置:

(1)假如公开课上,语文老师在黑板上写错了字,你要提醒他,但是又要避免尴尬,你怎么说。

(2)假设你穿越到了朱光潜先生的面前,你跟他聊天,你想提醒一下,他在《咬文嚼字》这篇文章里所讲的“推敲”的故事有点纰漏,你怎么遣词造句比较得体?

任选一题,以书面形式写好交上来,字数不限,力求用语得体,既能达到指出错误的目的,又能达到愉快的谈话效果。