人教版高中语文必修五第三单元第8课《咬文嚼字》43张

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修五第三单元第8课《咬文嚼字》43张 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 421.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-25 21:18:23 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。文体介绍 文艺随笔:也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是一事一议;篇幅短小;既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟,议论形象。 文艺随笔一般我们要进行整体阅读。整体阅读的首要任务是明确中心观点。

中心观点提出的方法大致有三种:

1、开门见山,在开头部分提出

2、水到渠成,在结尾部分提出

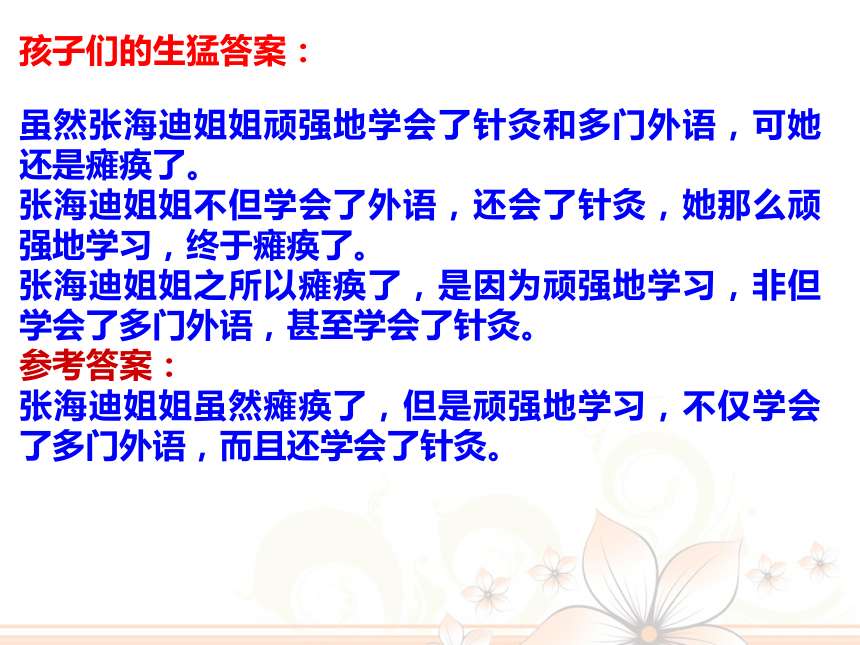

3、在文章中间部分提出或蕴涵于文中小学语文作业题 要求:把以下四句话用关联词连接: 1、张海迪姐姐瘫痪了; 2、张海迪姐姐顽强地学习; 3、张海迪姐姐学会了多门外语; 4、张海迪姐姐学会了针灸。孩子们的生猛答案:虽然张海迪姐姐顽强地学会了针灸和多门外语,可她还是瘫痪了。

张海迪姐姐不但学会了外语,还会了针灸,她那么顽强地学习,终于瘫痪了。

张海迪姐姐之所以瘫痪了,是因为顽强地学习,非但学会了多门外语,甚至学会了针灸。

参考答案:

张海迪姐姐虽然瘫痪了,但是顽强地学习,不仅学会了多门外语,而且还学会了针灸。 无论你所要讲的是什么,真正能够表现它的句子只有一个,真正适用的动词和形容词也只有一个,就是那最准确的一句、最准确的一个动词和形容词。其他类似的却很多。而你必须把这唯一的句子、 唯一的动词、唯一的形容词找出来。

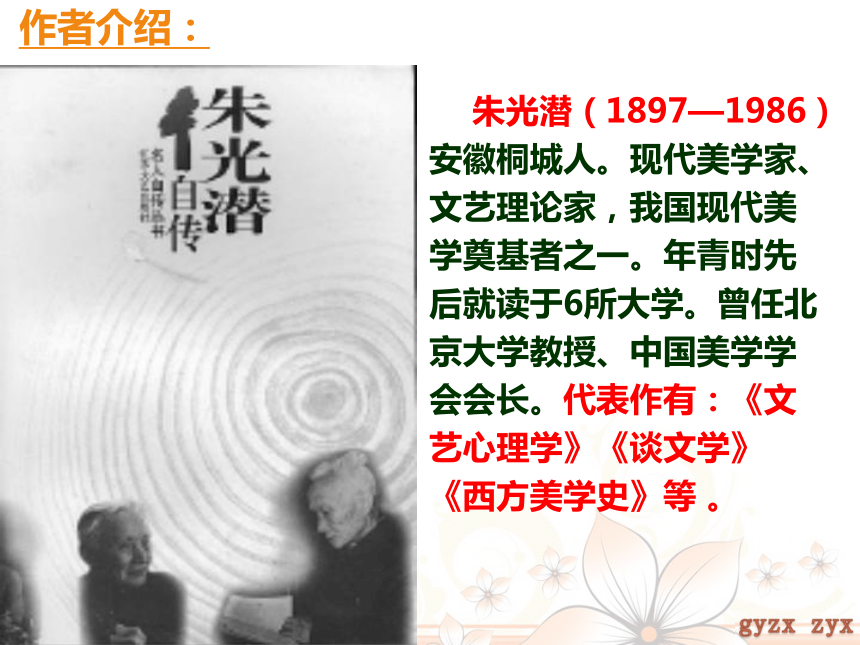

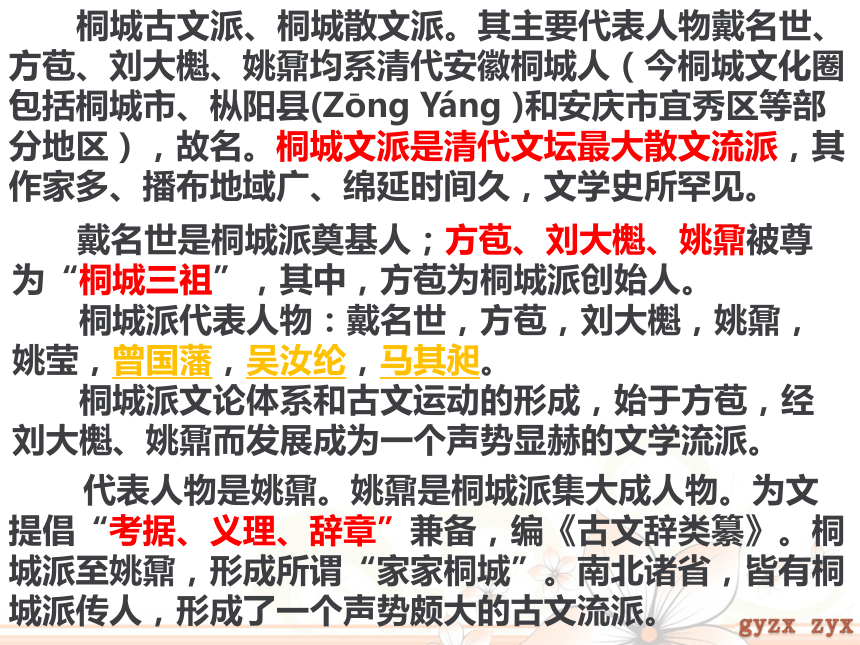

——福楼拜对莫泊桑如是说咬文嚼字朱光潜 朱光潜(1897—1986)安徽桐城人。现代美学家、文艺理论家,我国现代美学奠基者之一。年青时先后就读于6所大学。曾任北京大学教授、中国美学学会会长。代表作有:《文艺心理学》《谈文学》《西方美学史》等 。作者介绍: 桐城古文派、桐城散文派。其主要代表人物戴名世、方苞、刘大櫆、姚鼐均系清代安徽桐城人(今桐城文化圈包括桐城市、枞阳县(Zōng Yáng )和安庆市宜秀区等部分地区),故名。桐城文派是清代文坛最大散文流派,其作家多、播布地域广、绵延时间久,文学史所罕见。 代表人物是姚鼐。姚鼐是桐城派集大成人物。为文提倡“考据、义理、辞章”兼备,编《古文辞类纂》。桐城派至姚鼐,形成所谓“家家桐城”。南北诸省,皆有桐城派传人,形成了一个声势颇大的古文流派。 戴名世是桐城派奠基人;方苞、刘大櫆、姚鼐被尊为“桐城三祖”,其中,方苞为桐城派创始人。

桐城派代表人物:戴名世,方苞,刘大櫆,姚鼐,姚莹,曾国藩,吴汝纶,马其昶。

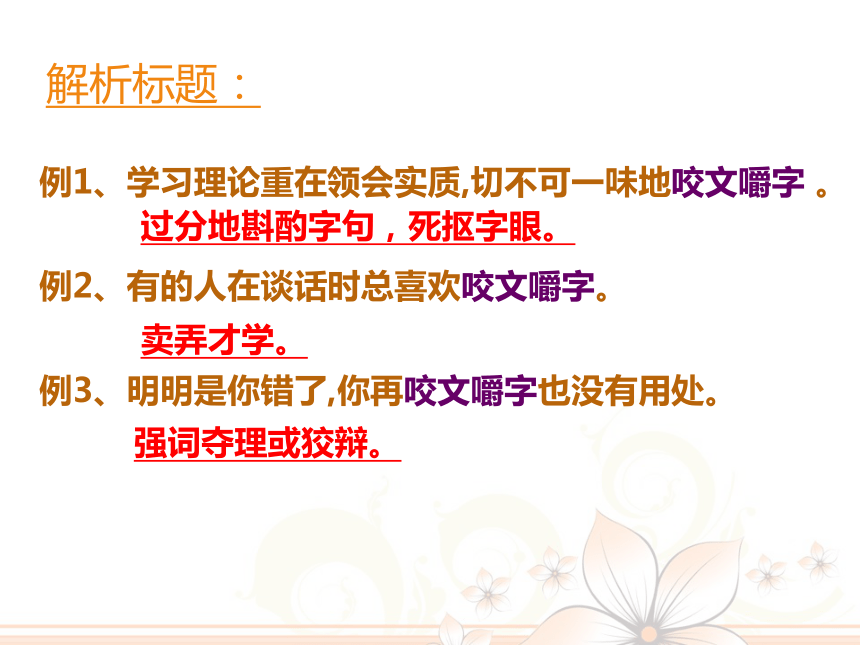

桐城派文论体系和古文运动的形成,始于方苞,经刘大櫆、姚鼐而发展成为一个声势显赫的文学流派。 解析标题:例1、学习理论重在领会实质,切不可一味地咬文嚼字 。

例2、有的人在谈话时总喜欢咬文嚼字。

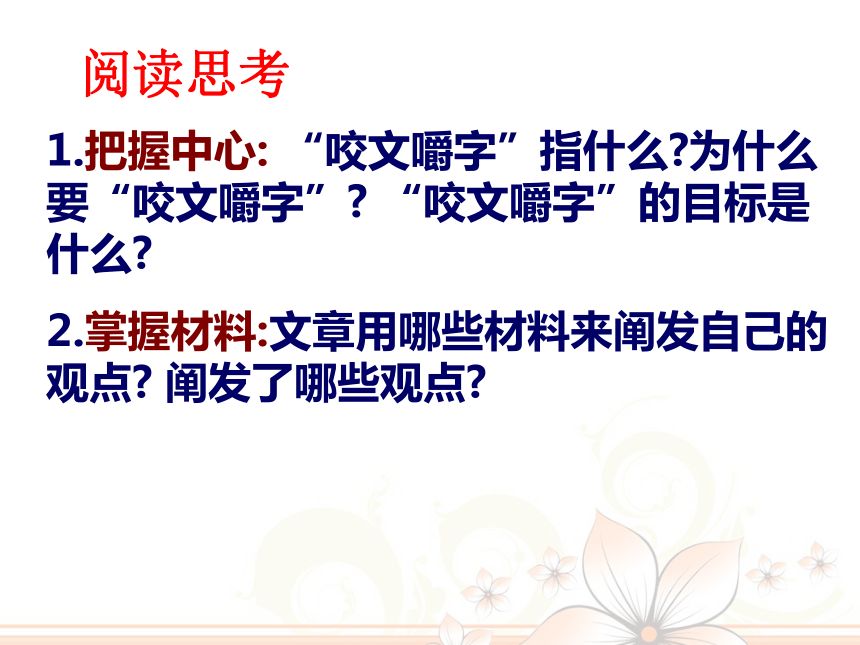

例3、明明是你错了,你再咬文嚼字也没有用处。 过分地斟酌字句,死抠字眼。 卖弄才学。 强词夺理或狡辩。 阅读思考1.把握中心: “咬文嚼字”指什么?为什么要“咬文嚼字”? “咬文嚼字”的目标是什么?

2.掌握材料:文章用哪些材料来阐发自己的观点? 阐发了哪些观点?

chánzhuózīwùqìnbōdúcénmíngjièxiánzúqiángzǐbà锱 缁辎镞族簇弊敝蔽婵蝉殚惮辑揖楫缉岑涔 涔聆泠 泠牍椟犊渎黩狷捐涓 涓娟绢词语解释

①锱铢必较:_______________________________________

___________________________________________________

②咬文嚼字:_______________________________________

___________________________________________________

③点铁成金:_______________________________________

___________________________________________________ 原指用手指一点使铁变成金的法术。现比喻修改文章时稍稍改动原来的文字,就使它变得很出色。 对极少的钱或很小的事,都十分计较。锱、铢,古代很小的重量单位。 形容过分地斟酌字句。多指死抠字眼而不注意精神实质。④学富五车:_______________________________________

⑤才高八斗:_______________________________________

___________________________________________________

⑥索然无味:_______________________________________

⑦清沁肺腑:_______________________________________清新得渗透到人的内脏,比喻人很感动。 形容书读得多,学问渊博。 形容富有文采。谢灵运说:“天下才有一石(dàn),曹子建独占八斗,我得一斗,天下共分一斗。” 也写作“索然寡味”,形容乏味、没有兴趣的样子。一、 “咬文嚼字”的定义?

二、 “咬文嚼字”的原因?

三、 “咬文嚼字”的目的?阅读全文,分析观点:一、 “咬文嚼字”的定义? 在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。二、 “咬文嚼字”的原因?1、咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想情感。2、其实更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。3、在文字上推敲,骨子里实在是思想情感上“推敲”。5、字的联想意义也最易误用而生流弊,使安于套语滥调,常使我们不知不觉地滑向“套板反应”。4、用字的难处在意义的确定与控制。善用字的联想意义能在含混中显得丰富,达到艺术的妙境。三、 “咬文嚼字”的目标? 从事文学创作是艰苦的事,只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练与互相吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。

郭老改字【引】咬文嚼字(反)李广射虎(正)贾岛吟诗阅 读苏轼写诗(正)套板反应(反)【结】达到艺术美写 作结构思路第一部分(1—5段)

文字与思想感情有密切的关系。

第二部分(6—7段)

文字联想意义的使用,有善用和误用两种。

第三部分(第8段)

结语:时时求思想感情和语言的精炼与吻合,才会逐渐达到艺术的完美。

结构层次三部分之间的关系第一部分:阐述咬文嚼字是什么

第二部分:阐述咬文嚼字的原则(语言跟着思想情感走——善用联想意蕴丰富;套语滥调全无新奇)

第三部分:阐述咬文嚼字的目的 无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。中心论点文章最后一段中说“以上只是随便举几个实例,说明咬文嚼字的道理”。文章举了哪几个“实例”?说明了哪些“道理”?

1、郭沫若改台词

2、王若虚改《史记》“李广射虎”

3、“推敲”的推敲

4、《惠山烹小龙团》三、四句的剖析。

5、“柳腰桃面”等套语的评述。

⑴你是没有骨气的文人!

你这没有骨气的文人!(一)句式不同⑵你有革命家的风度。

你这革命家的风度。√X情感不同 广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。射之,终不能复入石矣。

以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。

尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。幻觉、错觉准、狠有发现错误而惊讶的意味有失望而放弃得很斩截的意味无惊讶之意只表结果非也(二)字数不同意味不同 题李凝幽居????

唐·贾岛

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧敲月下门。 过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。一般认为:1、“敲”字将环境衬托得更为幽静,幽然之境顿出,孤寂之心情也不言而喻。把诗人的心境表现得更为透明。

2、诗题是“题李凝幽居”,所叙之事是访友,这个“门”应是李凝幽居之门,而不是僧(贾岛)自家之门。(三)意境不同字眼不同作者认为:

1、“推”固然显得鲁莽一点,但是它表示孤僧步月归寺,门原来是他自己掩的,于今他“推”。也就是说,“僧推月下门”,“推”的应是自家之门。他须自掩自推,足见寺里只有他孤零零的一个和尚。

2、“敲”的空气没有“推”的那么冷寂。就上句“鸟宿池边树”看来,“推”似乎比“敲”要调和些。“推”可以无声,“敲”不免有声,惊起了宿鸟,打破了寂静,平添了搅扰。(四)“烟”与苏轼《惠山烹小龙团》

“独携小龙团,来试惠山泉”——“独携天上小团月,来试人间第二泉”

直指意义(月轮)与联想意义(轮外月晕,晕外霞光)

清茶泡在泉水联想到明月照着泉水。联想使意蕴丰富,有美妙的艺术效果。善用联想意义,意蕴丰富清茶水中月(味觉)(视觉)联想清沁心脾 独处清净,安享自然,怡然自乐。(五)美人都是——“柳腰桃面” ,王嫱、西施

才子都是——学富五车,才高八斗

谈风景必是——春花秋月

叙别离——柳岸霸桥

做买卖都有——端木遗风

用铅字排印书籍——付梓、杀青“套板反应”套语滥调,全无新奇运用联想意义,要克服“套板反应”避免套板 推陈出新1.那女子长得柳腰桃面,真是沉鱼落雁、闭月羞花。

2.东家之子,增一分则太长,减一分则太短,着粉则太白,施朱则太赤。

(宋玉《登徒子好色赋》)

3. 行者见罗敷,下担捋髭须;少年见罗敷,脱帽著帩头。耕者忘其犁,锄者忘其锄,来归相怨怒,但坐观罗敷。

(乐府民歌《陌上桑》)写美貌1.这个姑娘有着长长的睫毛,大大的眼睛,水汪汪的好像会说话。

2.那双眼睛,如秋水,如寒星,如宝珠,如白水银里头养着两丸黑水银。

(刘鹗《老残游记》)

避免套板 推陈出新写眼睛不同句式,不同意味 增减文字,意味不同 不同字眼,不同意境 用联想义,意蕴丰富 滥词旧语,毫无新意 文字和思想情感关系密切 咬文嚼字表面上是在锤炼语言文字,其实是在锤炼

作者的思想感情。

皇恩浩荡

臣节如山(矣!)

(乎?)字数不同,意味不同,情感不同。1、明末皇帝曾送给重臣洪承畴一副对联以表彰他,后来洪承畴变节降清,有人在此对联上各加一个字来讽刺他。怎么加呢?练习2、下面这首诗的空缺处应该填哪个字?

早 梅

齐 己

万木冻欲折,孤根暖独回。前村深雪里,昨夜( )枝开。

风递幽香出,禽窥素艳来。 明年如应律,先发望春台。 梅花开于百花之前,是谓“早”;而这“一枝”又先于众梅,悄然“早”开,更显出此梅不同寻常,从而传达出准确的诗意。诗人郑谷把齐己诗中的“数枝开”改为“一枝开”,齐己深为叹服,便拜郑谷为“一字师”。 一3、一次欧阳修和朋友在街上散步,看到一匹脱缰的奔马踏死一只狗,你认为下面哪种表述较好。

①逸马杀犬于道。

②有犬卧于通衢,逸马蹄而毙之。

⑴视点不同,①以马为主角②以犬为主角。

⑵“道”不及“通衢”具体

⑶“杀”不及“蹄而毙之”准确、精彩。

4、相传北宋著名诗人苏轼、黄庭坚和苏轼的妹妹苏小妹在一起评文论诗。苏小妹说:“有这么两句:‘轻风细柳,淡月梅花’,如果当中各嵌一字,该填什么字才恰当呢?”

轻风( )细柳,淡月( )梅花。

轻风摇细柳,淡月映梅花。 轻风舞细柳,淡月隐梅花。

——苏东坡

轻风扶细柳,淡月失梅花。

——苏小妹(常人用的俗字,平直,无味) “轻风”徐徐,若有若无,使“细柳”动态不显,唯有“扶”字才恰到好处地描绘出轻风徐来柳枝不堪的柔美之态,与“轻”、“细”相宜,和谐自然。“扶”字又把风人格化了,给人一种柔美之感。 既然恬静的月亮已经辉映大地,梅花自然就没有白天那么显眼。在月光映照下,也就淡然失色了。这样,一个“失”字,就勾画了月色和梅花相互交融的情景,营造了一种浓浓的意境。旅夜书怀

杜甫

细草微风岸,危樯独夜舟。星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。飘飘何所似,天地一沙鸥。5、诗人为何用“垂”、“涌”二字来描述星和月而不用“挂”“升”等词呢? 诗人抓住“平野阔”的特点,在此前提下,用此二字才符合视觉规律。仰望天空,因原野空阔,星星近者高,远者低,就像往下掉的样子,故用一“垂”字;平视前方,因原野空阔,月亮从江边升起,诗人抓住了江水澎湃、激荡的特点,给人的感觉就像从江中升出一般,用一“涌”字,有一种强烈的动感。星星垂挂在远天,显示平野的辽阔;月光涌动在水面,大江在汹涌奔流,构成阔大雄伟的境界。6、余秋雨在《霜冷长河》中曾多次提到过湖北的绑票杀人案,那起案件八年前就发生了,但久查未果。一次,一位弄侦专家翻阅旧卷宗,在仔细分析了案卷中保留的一张绑匪写的字条后,果断地决定重新侦察并确定了罪犯的身份,从而将范围缩小,很快破了案。请你根据该字条,推测罪犯的思想及心理,并对罪犯的身份进行推测。

纸条:

过桥,顺墙根,向右,见一亭,亭边一倒凳,其下有信。

眼(忍)看朋辈成新鬼,

——鲁迅《惯于长夜过春时》

春风又到(绿)江南岸

红杏枝头春意浓(闹)

白日依山尽,黄河流入海(入海流)

王逆目而送之,曰:“美而艳!”

“忍看”更有悲愤的味道。“绿”较之“到”写活了江南的勃勃生机,又流露出喜悦兴奋的心情。这一“闹”字,可见其杏之红,其红之浓。无“声”的景象附上了有声的意味。视觉与听觉被彼此打通,传达出精微的感受。这一倒装有一股强劲的力量,“流”字发音舒缓绵长,放在句末,可以想象黄河宽广辽远、浩荡千里的形态;“入海”这一瞬间景象可以相见黄河惊涛骇浪、奔腾咆哮的气势。除去“曰”字、“王”字,本句仅仅用七个字就形象的体现出一个好色君王的嘴脸。 古代有个书生,在门上挂了幅对联,上联是“二三四五”,下联是“六七八九”,有个地方官路过,马上给他写出了横批,并派人解决了书生的生活问题。你能猜出这幅对联的横批是什么吗?

解放战争时期的上海,有位老学者住的巷子里常有人随地小便,于是他写了张“不可随处小便”的标语张贴出去;后来,这张标语被一个很仰慕老学者的人贴在了自家的大厅里,只不过把原标语中几个字的顺序换了一下,就成为一条警示语。请问,那条警示语是什么?

缺(一)衣少(十)食小处不可随便诗歌鉴赏之 鉴赏诗歌的语言,首先要透过字面来理解深层的含义,能够理解作者的良苦用心。古人写诗讲究炼字,许多用字看似平常,实际上含义非常丰富。咬文嚼字吟安一个字,拈断数茎须。

— 卢延让为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。

—杜甫两句三年得,一吟双泪流。 ——唐·贾 岛古人不废炼字法,然以意胜,而不以字胜,故能平字见奇,常字见险,陈字见新,朴字色

—清·沈德潜 咬文嚼字的运用

(一)赏析诗词:

过香积寺 王维

不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉水咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙。

你认为这首诗第三联两句话中的“诗眼”分别是哪一个字?为什么?请你简要分析。

“诗眼”分别是“咽”、“冷”。山中的流泉由于岩石的阻拦,发出低吟,仿佛鸣咽之声。照在青松上的日色,由于山林幽暗,似乎显得阴冷。“咽”、“冷”两字绘声绘色、精练传神地显示出山中幽静孤寂的景象(意境)。规律总结诗歌鉴赏中一个重要考点就是“炼字”,通过本课的学习,我们明确所谓炼字,就是为了表达的需要,在用字遣词时进行精细的推敲和创造性德搭配,使所用的字或词获得简练精美、形象生动、含蓄深刻的表达效果。

高考中这种题型是要求品味这些经过锤炼的字的妙处。答题时:1.不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感分析。2.答题的关键是要说说所“炼”之字好在哪里。具体可先展开联想把该字放入原句中阐述它写出了景物怎样的特征或描述出了人物怎样的特点。然后点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。如果有特殊的手法要指出它用了何种手法。最后说说用这个字作用如何,效果怎样。(二)按要求扩充句子

早晨,太阳发出光芒,树上的鸟儿鸣叫着,树下的流水流向远方

(1), 要求扩展后的句子抒发主人公欢快的心情。

早晨,温暖的太阳发出金色的光芒,茂密的树上有几只可爱的鸟儿清脆地鸣叫着,树下清澈的流水欢快地流向远方。

早晨,太阳发出柔和的光芒,树上的鸟儿欢快地鸣叫着,树下的流水叮叮当当奏着乐曲流向远方。

早晨,微风习习,暖融融的太阳发出金色的光芒,树上的鸟儿迎着金色的阳光欢快地鸣叫着,树下的流水轻快地流向远方。

(2),要求扩展后的句子抒发主人公苦闷的心情。

早晨,太阳发出凄清而冷寂的光芒,光秃秃的树上几只寂寞的鸟儿凄惶地鸣叫着,树下的流水在清冷的寒风中无言地流向远方。

早晨,太阳发出刺眼的光芒,树上的鸟儿唧唧喳喳令人烦躁地鸣叫着,树下的流水无精打采叹息着流向远方。

早晨,太阳发出冷清的光芒,树上那只离群的鸟儿不时悲哀地鸣叫着,树下寂寞的的流水懒洋洋流向远方。

(三)按表达要求在规定空格内将下列词语组成句子。(不能增减词语)(4分) 5月3日 校长 是 在会上 向灾区 提议 捐款 全校师生⑴以“5月3日”为表达重心

(2)以“校长”为表达重心答:校长是5月3日在会上提议全校师生向灾区捐款。(或:校长在会上提议全校师生向灾区捐款是5月3日。)答:是校长5月3日在会上提议全校师生向灾区捐款。

中心观点提出的方法大致有三种:

1、开门见山,在开头部分提出

2、水到渠成,在结尾部分提出

3、在文章中间部分提出或蕴涵于文中小学语文作业题 要求:把以下四句话用关联词连接: 1、张海迪姐姐瘫痪了; 2、张海迪姐姐顽强地学习; 3、张海迪姐姐学会了多门外语; 4、张海迪姐姐学会了针灸。孩子们的生猛答案:虽然张海迪姐姐顽强地学会了针灸和多门外语,可她还是瘫痪了。

张海迪姐姐不但学会了外语,还会了针灸,她那么顽强地学习,终于瘫痪了。

张海迪姐姐之所以瘫痪了,是因为顽强地学习,非但学会了多门外语,甚至学会了针灸。

参考答案:

张海迪姐姐虽然瘫痪了,但是顽强地学习,不仅学会了多门外语,而且还学会了针灸。 无论你所要讲的是什么,真正能够表现它的句子只有一个,真正适用的动词和形容词也只有一个,就是那最准确的一句、最准确的一个动词和形容词。其他类似的却很多。而你必须把这唯一的句子、 唯一的动词、唯一的形容词找出来。

——福楼拜对莫泊桑如是说咬文嚼字朱光潜 朱光潜(1897—1986)安徽桐城人。现代美学家、文艺理论家,我国现代美学奠基者之一。年青时先后就读于6所大学。曾任北京大学教授、中国美学学会会长。代表作有:《文艺心理学》《谈文学》《西方美学史》等 。作者介绍: 桐城古文派、桐城散文派。其主要代表人物戴名世、方苞、刘大櫆、姚鼐均系清代安徽桐城人(今桐城文化圈包括桐城市、枞阳县(Zōng Yáng )和安庆市宜秀区等部分地区),故名。桐城文派是清代文坛最大散文流派,其作家多、播布地域广、绵延时间久,文学史所罕见。 代表人物是姚鼐。姚鼐是桐城派集大成人物。为文提倡“考据、义理、辞章”兼备,编《古文辞类纂》。桐城派至姚鼐,形成所谓“家家桐城”。南北诸省,皆有桐城派传人,形成了一个声势颇大的古文流派。 戴名世是桐城派奠基人;方苞、刘大櫆、姚鼐被尊为“桐城三祖”,其中,方苞为桐城派创始人。

桐城派代表人物:戴名世,方苞,刘大櫆,姚鼐,姚莹,曾国藩,吴汝纶,马其昶。

桐城派文论体系和古文运动的形成,始于方苞,经刘大櫆、姚鼐而发展成为一个声势显赫的文学流派。 解析标题:例1、学习理论重在领会实质,切不可一味地咬文嚼字 。

例2、有的人在谈话时总喜欢咬文嚼字。

例3、明明是你错了,你再咬文嚼字也没有用处。 过分地斟酌字句,死抠字眼。 卖弄才学。 强词夺理或狡辩。 阅读思考1.把握中心: “咬文嚼字”指什么?为什么要“咬文嚼字”? “咬文嚼字”的目标是什么?

2.掌握材料:文章用哪些材料来阐发自己的观点? 阐发了哪些观点?

chánzhuózīwùqìnbōdúcénmíngjièxiánzúqiángzǐbà锱 缁辎镞族簇弊敝蔽婵蝉殚惮辑揖楫缉岑涔 涔聆泠 泠牍椟犊渎黩狷捐涓 涓娟绢词语解释

①锱铢必较:_______________________________________

___________________________________________________

②咬文嚼字:_______________________________________

___________________________________________________

③点铁成金:_______________________________________

___________________________________________________ 原指用手指一点使铁变成金的法术。现比喻修改文章时稍稍改动原来的文字,就使它变得很出色。 对极少的钱或很小的事,都十分计较。锱、铢,古代很小的重量单位。 形容过分地斟酌字句。多指死抠字眼而不注意精神实质。④学富五车:_______________________________________

⑤才高八斗:_______________________________________

___________________________________________________

⑥索然无味:_______________________________________

⑦清沁肺腑:_______________________________________清新得渗透到人的内脏,比喻人很感动。 形容书读得多,学问渊博。 形容富有文采。谢灵运说:“天下才有一石(dàn),曹子建独占八斗,我得一斗,天下共分一斗。” 也写作“索然寡味”,形容乏味、没有兴趣的样子。一、 “咬文嚼字”的定义?

二、 “咬文嚼字”的原因?

三、 “咬文嚼字”的目的?阅读全文,分析观点:一、 “咬文嚼字”的定义? 在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。二、 “咬文嚼字”的原因?1、咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想情感。2、其实更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。3、在文字上推敲,骨子里实在是思想情感上“推敲”。5、字的联想意义也最易误用而生流弊,使安于套语滥调,常使我们不知不觉地滑向“套板反应”。4、用字的难处在意义的确定与控制。善用字的联想意义能在含混中显得丰富,达到艺术的妙境。三、 “咬文嚼字”的目标? 从事文学创作是艰苦的事,只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练与互相吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。

郭老改字【引】咬文嚼字(反)李广射虎(正)贾岛吟诗阅 读苏轼写诗(正)套板反应(反)【结】达到艺术美写 作结构思路第一部分(1—5段)

文字与思想感情有密切的关系。

第二部分(6—7段)

文字联想意义的使用,有善用和误用两种。

第三部分(第8段)

结语:时时求思想感情和语言的精炼与吻合,才会逐渐达到艺术的完美。

结构层次三部分之间的关系第一部分:阐述咬文嚼字是什么

第二部分:阐述咬文嚼字的原则(语言跟着思想情感走——善用联想意蕴丰富;套语滥调全无新奇)

第三部分:阐述咬文嚼字的目的 无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。中心论点文章最后一段中说“以上只是随便举几个实例,说明咬文嚼字的道理”。文章举了哪几个“实例”?说明了哪些“道理”?

1、郭沫若改台词

2、王若虚改《史记》“李广射虎”

3、“推敲”的推敲

4、《惠山烹小龙团》三、四句的剖析。

5、“柳腰桃面”等套语的评述。

⑴你是没有骨气的文人!

你这没有骨气的文人!(一)句式不同⑵你有革命家的风度。

你这革命家的风度。√X情感不同 广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。射之,终不能复入石矣。

以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。

尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。幻觉、错觉准、狠有发现错误而惊讶的意味有失望而放弃得很斩截的意味无惊讶之意只表结果非也(二)字数不同意味不同 题李凝幽居????

唐·贾岛

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧敲月下门。 过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。一般认为:1、“敲”字将环境衬托得更为幽静,幽然之境顿出,孤寂之心情也不言而喻。把诗人的心境表现得更为透明。

2、诗题是“题李凝幽居”,所叙之事是访友,这个“门”应是李凝幽居之门,而不是僧(贾岛)自家之门。(三)意境不同字眼不同作者认为:

1、“推”固然显得鲁莽一点,但是它表示孤僧步月归寺,门原来是他自己掩的,于今他“推”。也就是说,“僧推月下门”,“推”的应是自家之门。他须自掩自推,足见寺里只有他孤零零的一个和尚。

2、“敲”的空气没有“推”的那么冷寂。就上句“鸟宿池边树”看来,“推”似乎比“敲”要调和些。“推”可以无声,“敲”不免有声,惊起了宿鸟,打破了寂静,平添了搅扰。(四)“烟”与苏轼《惠山烹小龙团》

“独携小龙团,来试惠山泉”——“独携天上小团月,来试人间第二泉”

直指意义(月轮)与联想意义(轮外月晕,晕外霞光)

清茶泡在泉水联想到明月照着泉水。联想使意蕴丰富,有美妙的艺术效果。善用联想意义,意蕴丰富清茶水中月(味觉)(视觉)联想清沁心脾 独处清净,安享自然,怡然自乐。(五)美人都是——“柳腰桃面” ,王嫱、西施

才子都是——学富五车,才高八斗

谈风景必是——春花秋月

叙别离——柳岸霸桥

做买卖都有——端木遗风

用铅字排印书籍——付梓、杀青“套板反应”套语滥调,全无新奇运用联想意义,要克服“套板反应”避免套板 推陈出新1.那女子长得柳腰桃面,真是沉鱼落雁、闭月羞花。

2.东家之子,增一分则太长,减一分则太短,着粉则太白,施朱则太赤。

(宋玉《登徒子好色赋》)

3. 行者见罗敷,下担捋髭须;少年见罗敷,脱帽著帩头。耕者忘其犁,锄者忘其锄,来归相怨怒,但坐观罗敷。

(乐府民歌《陌上桑》)写美貌1.这个姑娘有着长长的睫毛,大大的眼睛,水汪汪的好像会说话。

2.那双眼睛,如秋水,如寒星,如宝珠,如白水银里头养着两丸黑水银。

(刘鹗《老残游记》)

避免套板 推陈出新写眼睛不同句式,不同意味 增减文字,意味不同 不同字眼,不同意境 用联想义,意蕴丰富 滥词旧语,毫无新意 文字和思想情感关系密切 咬文嚼字表面上是在锤炼语言文字,其实是在锤炼

作者的思想感情。

皇恩浩荡

臣节如山(矣!)

(乎?)字数不同,意味不同,情感不同。1、明末皇帝曾送给重臣洪承畴一副对联以表彰他,后来洪承畴变节降清,有人在此对联上各加一个字来讽刺他。怎么加呢?练习2、下面这首诗的空缺处应该填哪个字?

早 梅

齐 己

万木冻欲折,孤根暖独回。前村深雪里,昨夜( )枝开。

风递幽香出,禽窥素艳来。 明年如应律,先发望春台。 梅花开于百花之前,是谓“早”;而这“一枝”又先于众梅,悄然“早”开,更显出此梅不同寻常,从而传达出准确的诗意。诗人郑谷把齐己诗中的“数枝开”改为“一枝开”,齐己深为叹服,便拜郑谷为“一字师”。 一3、一次欧阳修和朋友在街上散步,看到一匹脱缰的奔马踏死一只狗,你认为下面哪种表述较好。

①逸马杀犬于道。

②有犬卧于通衢,逸马蹄而毙之。

⑴视点不同,①以马为主角②以犬为主角。

⑵“道”不及“通衢”具体

⑶“杀”不及“蹄而毙之”准确、精彩。

4、相传北宋著名诗人苏轼、黄庭坚和苏轼的妹妹苏小妹在一起评文论诗。苏小妹说:“有这么两句:‘轻风细柳,淡月梅花’,如果当中各嵌一字,该填什么字才恰当呢?”

轻风( )细柳,淡月( )梅花。

轻风摇细柳,淡月映梅花。 轻风舞细柳,淡月隐梅花。

——苏东坡

轻风扶细柳,淡月失梅花。

——苏小妹(常人用的俗字,平直,无味) “轻风”徐徐,若有若无,使“细柳”动态不显,唯有“扶”字才恰到好处地描绘出轻风徐来柳枝不堪的柔美之态,与“轻”、“细”相宜,和谐自然。“扶”字又把风人格化了,给人一种柔美之感。 既然恬静的月亮已经辉映大地,梅花自然就没有白天那么显眼。在月光映照下,也就淡然失色了。这样,一个“失”字,就勾画了月色和梅花相互交融的情景,营造了一种浓浓的意境。旅夜书怀

杜甫

细草微风岸,危樯独夜舟。星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。飘飘何所似,天地一沙鸥。5、诗人为何用“垂”、“涌”二字来描述星和月而不用“挂”“升”等词呢? 诗人抓住“平野阔”的特点,在此前提下,用此二字才符合视觉规律。仰望天空,因原野空阔,星星近者高,远者低,就像往下掉的样子,故用一“垂”字;平视前方,因原野空阔,月亮从江边升起,诗人抓住了江水澎湃、激荡的特点,给人的感觉就像从江中升出一般,用一“涌”字,有一种强烈的动感。星星垂挂在远天,显示平野的辽阔;月光涌动在水面,大江在汹涌奔流,构成阔大雄伟的境界。6、余秋雨在《霜冷长河》中曾多次提到过湖北的绑票杀人案,那起案件八年前就发生了,但久查未果。一次,一位弄侦专家翻阅旧卷宗,在仔细分析了案卷中保留的一张绑匪写的字条后,果断地决定重新侦察并确定了罪犯的身份,从而将范围缩小,很快破了案。请你根据该字条,推测罪犯的思想及心理,并对罪犯的身份进行推测。

纸条:

过桥,顺墙根,向右,见一亭,亭边一倒凳,其下有信。

眼(忍)看朋辈成新鬼,

——鲁迅《惯于长夜过春时》

春风又到(绿)江南岸

红杏枝头春意浓(闹)

白日依山尽,黄河流入海(入海流)

王逆目而送之,曰:“美而艳!”

“忍看”更有悲愤的味道。“绿”较之“到”写活了江南的勃勃生机,又流露出喜悦兴奋的心情。这一“闹”字,可见其杏之红,其红之浓。无“声”的景象附上了有声的意味。视觉与听觉被彼此打通,传达出精微的感受。这一倒装有一股强劲的力量,“流”字发音舒缓绵长,放在句末,可以想象黄河宽广辽远、浩荡千里的形态;“入海”这一瞬间景象可以相见黄河惊涛骇浪、奔腾咆哮的气势。除去“曰”字、“王”字,本句仅仅用七个字就形象的体现出一个好色君王的嘴脸。 古代有个书生,在门上挂了幅对联,上联是“二三四五”,下联是“六七八九”,有个地方官路过,马上给他写出了横批,并派人解决了书生的生活问题。你能猜出这幅对联的横批是什么吗?

解放战争时期的上海,有位老学者住的巷子里常有人随地小便,于是他写了张“不可随处小便”的标语张贴出去;后来,这张标语被一个很仰慕老学者的人贴在了自家的大厅里,只不过把原标语中几个字的顺序换了一下,就成为一条警示语。请问,那条警示语是什么?

缺(一)衣少(十)食小处不可随便诗歌鉴赏之 鉴赏诗歌的语言,首先要透过字面来理解深层的含义,能够理解作者的良苦用心。古人写诗讲究炼字,许多用字看似平常,实际上含义非常丰富。咬文嚼字吟安一个字,拈断数茎须。

— 卢延让为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。

—杜甫两句三年得,一吟双泪流。 ——唐·贾 岛古人不废炼字法,然以意胜,而不以字胜,故能平字见奇,常字见险,陈字见新,朴字色

—清·沈德潜 咬文嚼字的运用

(一)赏析诗词:

过香积寺 王维

不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉水咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙。

你认为这首诗第三联两句话中的“诗眼”分别是哪一个字?为什么?请你简要分析。

“诗眼”分别是“咽”、“冷”。山中的流泉由于岩石的阻拦,发出低吟,仿佛鸣咽之声。照在青松上的日色,由于山林幽暗,似乎显得阴冷。“咽”、“冷”两字绘声绘色、精练传神地显示出山中幽静孤寂的景象(意境)。规律总结诗歌鉴赏中一个重要考点就是“炼字”,通过本课的学习,我们明确所谓炼字,就是为了表达的需要,在用字遣词时进行精细的推敲和创造性德搭配,使所用的字或词获得简练精美、形象生动、含蓄深刻的表达效果。

高考中这种题型是要求品味这些经过锤炼的字的妙处。答题时:1.不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感分析。2.答题的关键是要说说所“炼”之字好在哪里。具体可先展开联想把该字放入原句中阐述它写出了景物怎样的特征或描述出了人物怎样的特点。然后点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。如果有特殊的手法要指出它用了何种手法。最后说说用这个字作用如何,效果怎样。(二)按要求扩充句子

早晨,太阳发出光芒,树上的鸟儿鸣叫着,树下的流水流向远方

(1), 要求扩展后的句子抒发主人公欢快的心情。

早晨,温暖的太阳发出金色的光芒,茂密的树上有几只可爱的鸟儿清脆地鸣叫着,树下清澈的流水欢快地流向远方。

早晨,太阳发出柔和的光芒,树上的鸟儿欢快地鸣叫着,树下的流水叮叮当当奏着乐曲流向远方。

早晨,微风习习,暖融融的太阳发出金色的光芒,树上的鸟儿迎着金色的阳光欢快地鸣叫着,树下的流水轻快地流向远方。

(2),要求扩展后的句子抒发主人公苦闷的心情。

早晨,太阳发出凄清而冷寂的光芒,光秃秃的树上几只寂寞的鸟儿凄惶地鸣叫着,树下的流水在清冷的寒风中无言地流向远方。

早晨,太阳发出刺眼的光芒,树上的鸟儿唧唧喳喳令人烦躁地鸣叫着,树下的流水无精打采叹息着流向远方。

早晨,太阳发出冷清的光芒,树上那只离群的鸟儿不时悲哀地鸣叫着,树下寂寞的的流水懒洋洋流向远方。

(三)按表达要求在规定空格内将下列词语组成句子。(不能增减词语)(4分) 5月3日 校长 是 在会上 向灾区 提议 捐款 全校师生⑴以“5月3日”为表达重心

(2)以“校长”为表达重心答:校长是5月3日在会上提议全校师生向灾区捐款。(或:校长在会上提议全校师生向灾区捐款是5月3日。)答:是校长5月3日在会上提议全校师生向灾区捐款。