第21课《孟子》二章教学设计

图片预览

文档简介

《孟子》二章

《生于忧患 死于安乐》

《鱼我所欲也》

创意说明

A.读议结合法。这两章都是短小的议论文,作者抓住论述的中心,以高度概括的语言作扼要的论证,读后发人深思。教师可先让学生在初步疏通文字的基础上,反复诵读、体会文意,并以学习小组为单位进行讨论,教师及时指导、点拨。【来源:21·世纪·教育·网】

B.诵读法。这两篇都大量使用结构整齐的骈句,语句流畅,很有气势。学习时应反复诵读,诵读时要注意它们的节奏。21·世纪*教育网

活动目标

◆知识与能力

1、理解古代哲人的思想。

2、顺畅朗读、背诵课文。

3、积累文言词汇。

4、学习古人说理论证的方法。

◆过程与方法

引导学生通过反复朗读,发现问题,疑难字、词、句意的理解,可以让学生讨论,教师适当点拨来解决。

◆情感、态度与价值观

引导学生认识维护安定团结政治局顽的重要性以及“逆境磨炼人才”的道理。

重点、难点及活动突破

◆重点

1、顺畅朗读、背诵文言课文。

2、积累文言词汇。

◆难点

难点、学习古人说理论证的方法。

◆活动突破

引导学生通过反复朗读,发现问题,疑难字、词、句意的理解,可以让学生讨论,教师适当点拨来解决。

活动时间

3课时

活动过程

第 一 课 时

《生于忧患 死于安乐》

初读·感知

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

导入:同学们,“卧薪尝胆”的故事你们知道吗?谁来讲一讲?吴王最终为什么会被勾践所灭呢?其实早在两千多年前,孟子就为我们揭示了这个故事的根本原因——“生于忧患,死于安乐”。你们懂得它的意思吗?你们知道它出自哪里吗?……对,它们出自《孟子》。今天,我们就来学习《〈孟子〉二章》。

聆听

2

让学生介绍查找到的孟子及《孟子》的常识的资料

交流

3

初读课文,利用工具书扫清字词障碍。

阅读、理解

4

再读课文,注意停顿和轻重音。

结合课后“探究·练习一”,要求学生在朗读课文时注意节奏鲜明,如“必先/苦其/心志,劳其/筋骨,饿其/体肤,空乏/其身,行/拂乱其/所为”,读排比句尤其要注意节奏鲜明,读出气势来。孟子自称善养浩然之气,他是很讲究文章的气势的。朗读时还要通过语调的变化,突出文章的关键句、中心句。

朗读、标注

5

老师先范读,再指名读、全班朗读,让教室里充满学生的琅琅书声。

聆听、朗读

6

散读课文,结合课下注解以及工具书了解文章大意。

阅读、翻译

7

学生质疑。

交流疑难

精读·理解

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

你认为“君子”“战必胜矣”的条件是什么?

阅读、勾画、交流

2

文中作者提出担当大任的人必须经过艰苦生活的磨练,也就是说逆境中才能出人才。你同意这个看法吗? 结合自己的生活实际谈谈你的理解。

各抒己见

品读·领悟

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

口语交际训练:让学生结合生活实际,分小组谈谈自己对文中名言警句的理解,并推荐优秀者在全班交流。

讨论、交流

赏读·延展

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

文章中说:“人恒过,然后能改”,有人对这句话持不同见解。请阅读下面链接材料后,结合自己的思考谈一点你的看法。

有些错误没机会改正

日前,48岁的喜剧演员牛振华因酒后驾车惨遭不幸。出事后牛振华的家属发表了情真意切的公开信:“一生谨慎的他犯了一次错误,而他唯一一次错误,却让他不再有改正的机会,也给我们造成了终生的遗憾!……”人们常说:“不要怕犯错误”、“不要怕‘交学费’”、“吃一堑,长一智”、“在哪里摔倒,就在哪里爬起来”等等,这些话不能说不对,但有些错误是致命的,瞬间发生,没有纠正的机会。

思考、交流

2

文章中论述了凡是能担天下大任的人才,都必须经受一定的磨炼,这样才能取得“曾益其所不能”的效果或是成就。请紧扣这一论述,任意举一个恰当的事例作论据。(所举事例必须包括人名、所受的磨炼、取得的成就)

思考、交流

板书设计

《生于忧患 死于安乐》

列举事实:六位历史人物----(归纳)----逆境出人才

个人----处忧患,能进取

正反论证

国家-----处安乐,国恒亡

结论: 生于忧患 死于安乐

课外阅读

学弈(《孟子?告子》)

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?吾曰:非然也。

揠苗助长(《孟子?公孙丑上》)

宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!余助苗长矣。”其子趋而往视之,苗则槁矣。21教育网

天下之不助苗长者寡矣!以为无益而舍之者,不耘苗者也。助之长者,揠苟者也,非徒无益而又害之。

文言知识小结

1、古今异义

2、通假字

畔通“叛”,背叛[亲戚畔之]

3、虚词

之

第 二 课 时

《鱼我所欲也》

激情·导入

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

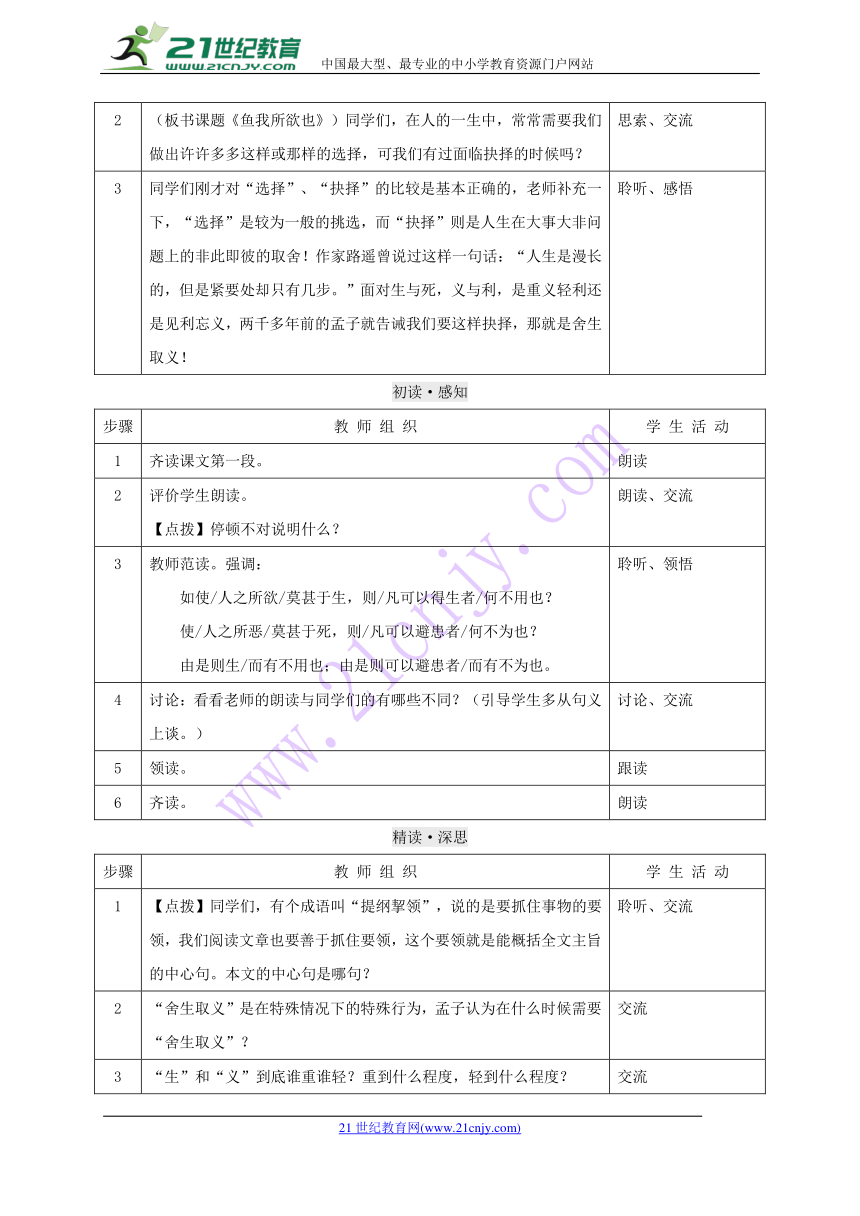

1

(出示词语:选择 抉择)同学们认为这两个词语在使用上有区别吗?

(教师组织学生交流,不表态。)

各抒已见

2

(板书课题《鱼我所欲也》)同学们,在人的一生中,常常需要我们做出许许多多这样或那样的选择,可我们有过面临抉择的时候吗?

思索、交流

3

同学们刚才对“选择”、“抉择”的比较是基本正确的,老师补充一下,“选择”是较为一般的挑选,而“抉择”则是人生在大事大非问题上的非此即彼的取舍!作家路遥曾说过这样一句话:“人生是漫长的,但是紧要处却只有几步。”面对生与死,义与利,是重义轻利还是见利忘义,两千多年前的孟子就告诫我们要这样抉择,那就是舍生取义!

聆听、感悟

初读·感知

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

齐读课文第一段。

朗读

2

评价学生朗读。

【点拨】停顿不对说明什么?

朗读、交流

3

教师范读。强调:

如使/人之所欲/莫甚于生,则/凡可以得生者/何不用也?

使/人之所恶/莫甚于死,则/凡可以避患者/何不为也?

由是则生/而有不用也;由是则可以避患者/而有不为也。

聆听、领悟

4

讨论:看看老师的朗读与同学们的有哪些不同?(引导学生多从句义上谈。)

讨论、交流

5

领读。

跟读

6

齐读。

朗读

精读·深思

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

【点拨】同学们,有个成语叫“提纲挈领”,说的是要抓住事物的要领,我们阅读文章也要善于抓住要领,这个要领就是能概括全文主旨的中心句。本文的中心句是哪句?

聆听、交流

2

“舍生取义”是在特殊情况下的特殊行为,孟子认为在什么时候需要“舍生取义”?

交流

3

“生”和“义”到底谁重谁轻?重到什么程度,轻到什么程度?

交流

4

【点拨】孟子是一位杰出的语言大师。他在语言上的最大特点就是化抽象为具体,显得通俗易懂。刚才老师的提问在前面两句就有答案,我们齐读一遍这两句。(“鱼我所欲也……舍生而取义者也。”)

聆听、朗读

5

这两者有什么关系?

【点拨】比较和比喻:比较强调不同;比喻着重相似。

引喻的特点是本体和喻体并列,各自成句。

讨论、交流、聆听

6

引导学生理清“鱼”、“熊掌”与“生”、“义”之间的关系。

鱼→生 熊掌→义

鱼和熊掌比较,怎么样?

舍义而取熊掌 类推 道义比生命更珍贵。

阅读、交流

7

这就是抉择取舍的根据!(板书:引喻提出观点。)历史上许多仁人志士把“舍生取义”奉为行为的准则,把“宝贵不能淫”奉为道德的规范,对国家和民族做出了贡献。民族英雄文天祥在《过零丁洋》中说:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”革命烈士夏明翰在《就义诗》中说:“砍头不要紧,只要主义真。”这都是与“舍生取义”的精神一脉相承的。

聆听

8

孟子真的很看轻生命吗?

讨论、交流

9

既然这样,为什么还要抛弃生命呢?

(针对学生提出的看法,引导学生补充相关材料。)

讨论

10

课文的开头就说当“生”和“义”“不能兼得”的时候,才考虑“舍生取义”,如果当“生”和“义”能同时兼得的时候呢?

感悟、交流

11

孟子的文章论辩性很强。逻辑十分严密,他总是因势利导,牢牢掌握谈话的主动权。在“生”与“义”可以同时兼得的时候,也就没有必要为了“义”而去冒生命的危险了,对此,孟子又是怎么说的?(齐读)

聆听、朗读

12

【点拨】是啊,既然你认为此时此刻甚至今生今世生命存在的最高意义就是活着,你为什么不尽可能地好好活着呢?我们应当珍爱生命!当然能像李嘉诚那样不舍生就取义是最好不过的了。即使是韩信、司马迁,他们不舍生正是为了取自己心中的义,否则,忍为胯下夫、宫刑处幽居也就根本不会传为美谈甚至可歌可泣了!同学以为呢?

聆听、深思

13

小结:我们明白了为什么要“舍生取义”,对于这个观点的论证,好像有些绕来绕去的,下面我用示意图为同学们说明。(边板书边说明)

舍生取义

义

生 死

不义

品读·领悟

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

下面一句:“是故所欲有甚于生,所恶有甚于死”中,“是故”是什么意思?这一句对上面的论证起什么作用?(指名回答)

发言、聆听

2

下面,不看书,根据板书提示,把前面的9句话试背下来。

背诵

3

问大家一个问题:这一段的最后一句“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”,可不可以放在第2段开头?为什么?

这句话中有个“是心”,指什么?

最后一段中又出现了个“本心”,知道它是什么意思吗?

(板书提示:是心→本心→舍生取义)

思索、讨论、交流

4

【点拨】孟子是主张“性善论”的,他认为人的本心是美好的,是善良的。它包括四种“本心”:恻隐之心,羞恶之心,恭敬之心,是非之心。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智的道德规范即由此产生。再看黑板,三者之间的关系清楚了吗?

为了说明这一点,下面孟子又举例子,哪一位同学来翻译一下这句话:“一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死”?

聆听、理解、讨论

5

“一箪食,一豆羹”,就这么点,可它关系到一个的生死存亡,其重要性自不待言,可那又怎样呢?“喂!你拿去吃吧!”路上有谁会接受这份施舍?没有!如果你用肢踩过去,就是乞丐也不会接受!为什么?

聆听、领悟、交流

6

这种羞恶之心,这种义,你有,我有,行道之人有,连乞丐都有,这两句呼应了上边哪一句?

聆听、诵读

7

这种羞恶之心,人皆有之,“贤者”与“一般人”的区别在哪呢?

交流

8

小结·升华:是啊,有此善义之心,我们需要保持发扬,如果一旦失去,人而无义,鲜廉寡耻,就会见利忘义!这种人是一副什么嘴脸?孟子又是怎样描述他们的?我们一起来朗读最后一段。

聆听、朗读

赏读·延展

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

激情·导入:最后我们一起来个扩展阅读,分析下列各句中“义”的不同并说出你读过这些“义”后的感受。

聆听

2

欣赏·感悟·表述

孟子:义我所欲也

与生俱来的一种本心——羞恶之心。

三国刘关张:桃园三结义

士为知己者死的“仗义”。

岳飞、文天祥:凛然大义

忠君报国的“忠义”。

红岩英烈:气贯长虹、义薄云天

对党对人民对祖国坚贞不渝的信念。

阅读、理解、思索、交流

3

总结·升华

面对散发着孟子生命气息的文字,我们的心中唯有崇敬。舍生取义,这是怎样的崇高与洒脱,这是怎样的气魄与壮志!古往今来,无数民族精英都能做到舍生取义,然而穿过两千多年的时间隧道,舍生取义的“义”却被不断赋予着新的时代内涵,愿孟子倡导的舍生取义的精神,在我们新时代中发扬光大!

这是老师最后的结束语,也是同学们学习这篇课文的主题。

聆听、领悟

文言知识小结

1、词性活用

苦、劳、饿、空乏、乱、动、忍都是形容词或动词的使动用法,翻译时,要译成“使……”

2、一词多义

3、通假字

曾同“增”,增加 [曾益其所不能] 衡同“横”,梗塞,指不顺 [衡于虑]

拂同“弼”,辅弼 [入则无法家佛士]

4、虚词。

教学评价

备课资料

1、作者介绍

孟子( 约前372一前289年),名轲,字子舆。战国邹(今山东邹县)人。受业于子思(孔子之孙)的弟子,是孔子之后的儒家大师,也是战国时著名的思想家、政治家、教育家散文家。

孟子政治上主张“法先王”。在孔予的“仁”学基础上,提出了系统的“仁政”学说:强调“民贵君轻”、省刑薄赋,对人民作一定的让步。其目的虽在维护和巩固统治阶级的长远利益,但在当时也具有一定的积极意义。他提出“性善”论,肯定人性生来是善的,但也重视环境和教育对人的影响。主张社会分工,却由此导出“劳心者治人,劳力者治于人”的论点。他的哲学体系属于主观唯心主义,过分强调人的主观精神作用,断言“万物皆备于我”,对后来宋代儒学影响很深。

孟子为了实现他的政治主张,曾游说齐、魏、滕、宋等国。当时各国诸侯正以攻伐争霸为贤,视孟子的“行仁政”学说为,脱离实际,因而不予采纳。孟子退而讲学著述,其言行的记载,保存在《孟子》一书中。21世纪教育网版权所有

《孟子》现存七篇。每篇都以第一句中的两个或三个字作为篇名。内容包括孟子的政治活动.政治学说和哲学、伦理、教育思想等。宋朝朱熹把《孟子》和《论语》、《大学》、《中庸》合为“四书”,成为儒家学者初学必读的书籍。21cnjy.com

《孟子》不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极富特色的散文专著。其文气势磅礴,感情洋溢,逻辑严密,又长于比喻,用形象化的事物和语言说明复杂的道理,对后世散文的发展影响很大。www.21-cn-jy.com

2、时代背景

孟子生活在社会动荡不安的战国中期。当时,七个大国的诸侯“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;君贵民轻,人民生活处在水深火热之中,《孟子?滕文公下》一文就深刻地揭露了这种“庖有肥肉,厩有肥马;民有饥色,野有饿莩”的不平等的悲惨现实。面对这种情况,孟子对不义战争提出了质疑,主张以“仁政”一统天下:强调“民贵君轻”、省刑薄赋,对人民作一定的让步。其目的虽在维护和巩固统治阶级的长远利益,但在当时也具有一定的积极意义。

3、名家品评

清代人李耆卿在《文章精义》中对《天时不如地利》的评论:“《孟子?公孙丑下》首章起句谓:‘天时不如地利,地利不如人和。’下分3段。第1段说天时不如地利,第2段说地利不如人和,第3段专说人和,而归之得道者多助。一节高似一节,此是作文中度也。”21·cn·jy·com

今人冯其庸在《历代文选》中对《天时不如地利》的评论:“孟子一贯主张行仁政,反对当时统治阶级为了争城夺地而进行的不义战争,在这一节文章里,他认为在战争中,得天时之利不及得地利之利,得地利之利则又不及得人和之利,孟子这里所说的‘人和’是指人心所向,也即是内部的团结。同时,孟子又认为只有得道(指行‘仁政’)的人才能得到这种‘人和’,所以他认为‘得道者多助,失道者寡助’,得道者一定会得到胜利,失道者一定要失败。孟子的这种思想,在当时是很卓越的,在今天也仍然有它的积极意义。”2·1·c·n·j·y

《生于忧患 死于安乐》

《鱼我所欲也》

创意说明

A.读议结合法。这两章都是短小的议论文,作者抓住论述的中心,以高度概括的语言作扼要的论证,读后发人深思。教师可先让学生在初步疏通文字的基础上,反复诵读、体会文意,并以学习小组为单位进行讨论,教师及时指导、点拨。【来源:21·世纪·教育·网】

B.诵读法。这两篇都大量使用结构整齐的骈句,语句流畅,很有气势。学习时应反复诵读,诵读时要注意它们的节奏。21·世纪*教育网

活动目标

◆知识与能力

1、理解古代哲人的思想。

2、顺畅朗读、背诵课文。

3、积累文言词汇。

4、学习古人说理论证的方法。

◆过程与方法

引导学生通过反复朗读,发现问题,疑难字、词、句意的理解,可以让学生讨论,教师适当点拨来解决。

◆情感、态度与价值观

引导学生认识维护安定团结政治局顽的重要性以及“逆境磨炼人才”的道理。

重点、难点及活动突破

◆重点

1、顺畅朗读、背诵文言课文。

2、积累文言词汇。

◆难点

难点、学习古人说理论证的方法。

◆活动突破

引导学生通过反复朗读,发现问题,疑难字、词、句意的理解,可以让学生讨论,教师适当点拨来解决。

活动时间

3课时

活动过程

第 一 课 时

《生于忧患 死于安乐》

初读·感知

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

导入:同学们,“卧薪尝胆”的故事你们知道吗?谁来讲一讲?吴王最终为什么会被勾践所灭呢?其实早在两千多年前,孟子就为我们揭示了这个故事的根本原因——“生于忧患,死于安乐”。你们懂得它的意思吗?你们知道它出自哪里吗?……对,它们出自《孟子》。今天,我们就来学习《〈孟子〉二章》。

聆听

2

让学生介绍查找到的孟子及《孟子》的常识的资料

交流

3

初读课文,利用工具书扫清字词障碍。

阅读、理解

4

再读课文,注意停顿和轻重音。

结合课后“探究·练习一”,要求学生在朗读课文时注意节奏鲜明,如“必先/苦其/心志,劳其/筋骨,饿其/体肤,空乏/其身,行/拂乱其/所为”,读排比句尤其要注意节奏鲜明,读出气势来。孟子自称善养浩然之气,他是很讲究文章的气势的。朗读时还要通过语调的变化,突出文章的关键句、中心句。

朗读、标注

5

老师先范读,再指名读、全班朗读,让教室里充满学生的琅琅书声。

聆听、朗读

6

散读课文,结合课下注解以及工具书了解文章大意。

阅读、翻译

7

学生质疑。

交流疑难

精读·理解

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

你认为“君子”“战必胜矣”的条件是什么?

阅读、勾画、交流

2

文中作者提出担当大任的人必须经过艰苦生活的磨练,也就是说逆境中才能出人才。你同意这个看法吗? 结合自己的生活实际谈谈你的理解。

各抒己见

品读·领悟

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

口语交际训练:让学生结合生活实际,分小组谈谈自己对文中名言警句的理解,并推荐优秀者在全班交流。

讨论、交流

赏读·延展

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

文章中说:“人恒过,然后能改”,有人对这句话持不同见解。请阅读下面链接材料后,结合自己的思考谈一点你的看法。

有些错误没机会改正

日前,48岁的喜剧演员牛振华因酒后驾车惨遭不幸。出事后牛振华的家属发表了情真意切的公开信:“一生谨慎的他犯了一次错误,而他唯一一次错误,却让他不再有改正的机会,也给我们造成了终生的遗憾!……”人们常说:“不要怕犯错误”、“不要怕‘交学费’”、“吃一堑,长一智”、“在哪里摔倒,就在哪里爬起来”等等,这些话不能说不对,但有些错误是致命的,瞬间发生,没有纠正的机会。

思考、交流

2

文章中论述了凡是能担天下大任的人才,都必须经受一定的磨炼,这样才能取得“曾益其所不能”的效果或是成就。请紧扣这一论述,任意举一个恰当的事例作论据。(所举事例必须包括人名、所受的磨炼、取得的成就)

思考、交流

板书设计

《生于忧患 死于安乐》

列举事实:六位历史人物----(归纳)----逆境出人才

个人----处忧患,能进取

正反论证

国家-----处安乐,国恒亡

结论: 生于忧患 死于安乐

课外阅读

学弈(《孟子?告子》)

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?吾曰:非然也。

揠苗助长(《孟子?公孙丑上》)

宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!余助苗长矣。”其子趋而往视之,苗则槁矣。21教育网

天下之不助苗长者寡矣!以为无益而舍之者,不耘苗者也。助之长者,揠苟者也,非徒无益而又害之。

文言知识小结

1、古今异义

2、通假字

畔通“叛”,背叛[亲戚畔之]

3、虚词

之

第 二 课 时

《鱼我所欲也》

激情·导入

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

(出示词语:选择 抉择)同学们认为这两个词语在使用上有区别吗?

(教师组织学生交流,不表态。)

各抒已见

2

(板书课题《鱼我所欲也》)同学们,在人的一生中,常常需要我们做出许许多多这样或那样的选择,可我们有过面临抉择的时候吗?

思索、交流

3

同学们刚才对“选择”、“抉择”的比较是基本正确的,老师补充一下,“选择”是较为一般的挑选,而“抉择”则是人生在大事大非问题上的非此即彼的取舍!作家路遥曾说过这样一句话:“人生是漫长的,但是紧要处却只有几步。”面对生与死,义与利,是重义轻利还是见利忘义,两千多年前的孟子就告诫我们要这样抉择,那就是舍生取义!

聆听、感悟

初读·感知

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

齐读课文第一段。

朗读

2

评价学生朗读。

【点拨】停顿不对说明什么?

朗读、交流

3

教师范读。强调:

如使/人之所欲/莫甚于生,则/凡可以得生者/何不用也?

使/人之所恶/莫甚于死,则/凡可以避患者/何不为也?

由是则生/而有不用也;由是则可以避患者/而有不为也。

聆听、领悟

4

讨论:看看老师的朗读与同学们的有哪些不同?(引导学生多从句义上谈。)

讨论、交流

5

领读。

跟读

6

齐读。

朗读

精读·深思

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

【点拨】同学们,有个成语叫“提纲挈领”,说的是要抓住事物的要领,我们阅读文章也要善于抓住要领,这个要领就是能概括全文主旨的中心句。本文的中心句是哪句?

聆听、交流

2

“舍生取义”是在特殊情况下的特殊行为,孟子认为在什么时候需要“舍生取义”?

交流

3

“生”和“义”到底谁重谁轻?重到什么程度,轻到什么程度?

交流

4

【点拨】孟子是一位杰出的语言大师。他在语言上的最大特点就是化抽象为具体,显得通俗易懂。刚才老师的提问在前面两句就有答案,我们齐读一遍这两句。(“鱼我所欲也……舍生而取义者也。”)

聆听、朗读

5

这两者有什么关系?

【点拨】比较和比喻:比较强调不同;比喻着重相似。

引喻的特点是本体和喻体并列,各自成句。

讨论、交流、聆听

6

引导学生理清“鱼”、“熊掌”与“生”、“义”之间的关系。

鱼→生 熊掌→义

鱼和熊掌比较,怎么样?

舍义而取熊掌 类推 道义比生命更珍贵。

阅读、交流

7

这就是抉择取舍的根据!(板书:引喻提出观点。)历史上许多仁人志士把“舍生取义”奉为行为的准则,把“宝贵不能淫”奉为道德的规范,对国家和民族做出了贡献。民族英雄文天祥在《过零丁洋》中说:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”革命烈士夏明翰在《就义诗》中说:“砍头不要紧,只要主义真。”这都是与“舍生取义”的精神一脉相承的。

聆听

8

孟子真的很看轻生命吗?

讨论、交流

9

既然这样,为什么还要抛弃生命呢?

(针对学生提出的看法,引导学生补充相关材料。)

讨论

10

课文的开头就说当“生”和“义”“不能兼得”的时候,才考虑“舍生取义”,如果当“生”和“义”能同时兼得的时候呢?

感悟、交流

11

孟子的文章论辩性很强。逻辑十分严密,他总是因势利导,牢牢掌握谈话的主动权。在“生”与“义”可以同时兼得的时候,也就没有必要为了“义”而去冒生命的危险了,对此,孟子又是怎么说的?(齐读)

聆听、朗读

12

【点拨】是啊,既然你认为此时此刻甚至今生今世生命存在的最高意义就是活着,你为什么不尽可能地好好活着呢?我们应当珍爱生命!当然能像李嘉诚那样不舍生就取义是最好不过的了。即使是韩信、司马迁,他们不舍生正是为了取自己心中的义,否则,忍为胯下夫、宫刑处幽居也就根本不会传为美谈甚至可歌可泣了!同学以为呢?

聆听、深思

13

小结:我们明白了为什么要“舍生取义”,对于这个观点的论证,好像有些绕来绕去的,下面我用示意图为同学们说明。(边板书边说明)

舍生取义

义

生 死

不义

品读·领悟

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

下面一句:“是故所欲有甚于生,所恶有甚于死”中,“是故”是什么意思?这一句对上面的论证起什么作用?(指名回答)

发言、聆听

2

下面,不看书,根据板书提示,把前面的9句话试背下来。

背诵

3

问大家一个问题:这一段的最后一句“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”,可不可以放在第2段开头?为什么?

这句话中有个“是心”,指什么?

最后一段中又出现了个“本心”,知道它是什么意思吗?

(板书提示:是心→本心→舍生取义)

思索、讨论、交流

4

【点拨】孟子是主张“性善论”的,他认为人的本心是美好的,是善良的。它包括四种“本心”:恻隐之心,羞恶之心,恭敬之心,是非之心。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智的道德规范即由此产生。再看黑板,三者之间的关系清楚了吗?

为了说明这一点,下面孟子又举例子,哪一位同学来翻译一下这句话:“一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死”?

聆听、理解、讨论

5

“一箪食,一豆羹”,就这么点,可它关系到一个的生死存亡,其重要性自不待言,可那又怎样呢?“喂!你拿去吃吧!”路上有谁会接受这份施舍?没有!如果你用肢踩过去,就是乞丐也不会接受!为什么?

聆听、领悟、交流

6

这种羞恶之心,这种义,你有,我有,行道之人有,连乞丐都有,这两句呼应了上边哪一句?

聆听、诵读

7

这种羞恶之心,人皆有之,“贤者”与“一般人”的区别在哪呢?

交流

8

小结·升华:是啊,有此善义之心,我们需要保持发扬,如果一旦失去,人而无义,鲜廉寡耻,就会见利忘义!这种人是一副什么嘴脸?孟子又是怎样描述他们的?我们一起来朗读最后一段。

聆听、朗读

赏读·延展

步骤

教 师 组 织

学 生 活 动

1

激情·导入:最后我们一起来个扩展阅读,分析下列各句中“义”的不同并说出你读过这些“义”后的感受。

聆听

2

欣赏·感悟·表述

孟子:义我所欲也

与生俱来的一种本心——羞恶之心。

三国刘关张:桃园三结义

士为知己者死的“仗义”。

岳飞、文天祥:凛然大义

忠君报国的“忠义”。

红岩英烈:气贯长虹、义薄云天

对党对人民对祖国坚贞不渝的信念。

阅读、理解、思索、交流

3

总结·升华

面对散发着孟子生命气息的文字,我们的心中唯有崇敬。舍生取义,这是怎样的崇高与洒脱,这是怎样的气魄与壮志!古往今来,无数民族精英都能做到舍生取义,然而穿过两千多年的时间隧道,舍生取义的“义”却被不断赋予着新的时代内涵,愿孟子倡导的舍生取义的精神,在我们新时代中发扬光大!

这是老师最后的结束语,也是同学们学习这篇课文的主题。

聆听、领悟

文言知识小结

1、词性活用

苦、劳、饿、空乏、乱、动、忍都是形容词或动词的使动用法,翻译时,要译成“使……”

2、一词多义

3、通假字

曾同“增”,增加 [曾益其所不能] 衡同“横”,梗塞,指不顺 [衡于虑]

拂同“弼”,辅弼 [入则无法家佛士]

4、虚词。

教学评价

备课资料

1、作者介绍

孟子( 约前372一前289年),名轲,字子舆。战国邹(今山东邹县)人。受业于子思(孔子之孙)的弟子,是孔子之后的儒家大师,也是战国时著名的思想家、政治家、教育家散文家。

孟子政治上主张“法先王”。在孔予的“仁”学基础上,提出了系统的“仁政”学说:强调“民贵君轻”、省刑薄赋,对人民作一定的让步。其目的虽在维护和巩固统治阶级的长远利益,但在当时也具有一定的积极意义。他提出“性善”论,肯定人性生来是善的,但也重视环境和教育对人的影响。主张社会分工,却由此导出“劳心者治人,劳力者治于人”的论点。他的哲学体系属于主观唯心主义,过分强调人的主观精神作用,断言“万物皆备于我”,对后来宋代儒学影响很深。

孟子为了实现他的政治主张,曾游说齐、魏、滕、宋等国。当时各国诸侯正以攻伐争霸为贤,视孟子的“行仁政”学说为,脱离实际,因而不予采纳。孟子退而讲学著述,其言行的记载,保存在《孟子》一书中。21世纪教育网版权所有

《孟子》现存七篇。每篇都以第一句中的两个或三个字作为篇名。内容包括孟子的政治活动.政治学说和哲学、伦理、教育思想等。宋朝朱熹把《孟子》和《论语》、《大学》、《中庸》合为“四书”,成为儒家学者初学必读的书籍。21cnjy.com

《孟子》不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极富特色的散文专著。其文气势磅礴,感情洋溢,逻辑严密,又长于比喻,用形象化的事物和语言说明复杂的道理,对后世散文的发展影响很大。www.21-cn-jy.com

2、时代背景

孟子生活在社会动荡不安的战国中期。当时,七个大国的诸侯“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;君贵民轻,人民生活处在水深火热之中,《孟子?滕文公下》一文就深刻地揭露了这种“庖有肥肉,厩有肥马;民有饥色,野有饿莩”的不平等的悲惨现实。面对这种情况,孟子对不义战争提出了质疑,主张以“仁政”一统天下:强调“民贵君轻”、省刑薄赋,对人民作一定的让步。其目的虽在维护和巩固统治阶级的长远利益,但在当时也具有一定的积极意义。

3、名家品评

清代人李耆卿在《文章精义》中对《天时不如地利》的评论:“《孟子?公孙丑下》首章起句谓:‘天时不如地利,地利不如人和。’下分3段。第1段说天时不如地利,第2段说地利不如人和,第3段专说人和,而归之得道者多助。一节高似一节,此是作文中度也。”21·cn·jy·com

今人冯其庸在《历代文选》中对《天时不如地利》的评论:“孟子一贯主张行仁政,反对当时统治阶级为了争城夺地而进行的不义战争,在这一节文章里,他认为在战争中,得天时之利不及得地利之利,得地利之利则又不及得人和之利,孟子这里所说的‘人和’是指人心所向,也即是内部的团结。同时,孟子又认为只有得道(指行‘仁政’)的人才能得到这种‘人和’,所以他认为‘得道者多助,失道者寡助’,得道者一定会得到胜利,失道者一定要失败。孟子的这种思想,在当时是很卓越的,在今天也仍然有它的积极意义。”2·1·c·n·j·y

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读