藤野先生课件 (共42张PPT)

图片预览

文档简介

课件42张PPT。第5课 藤野先生

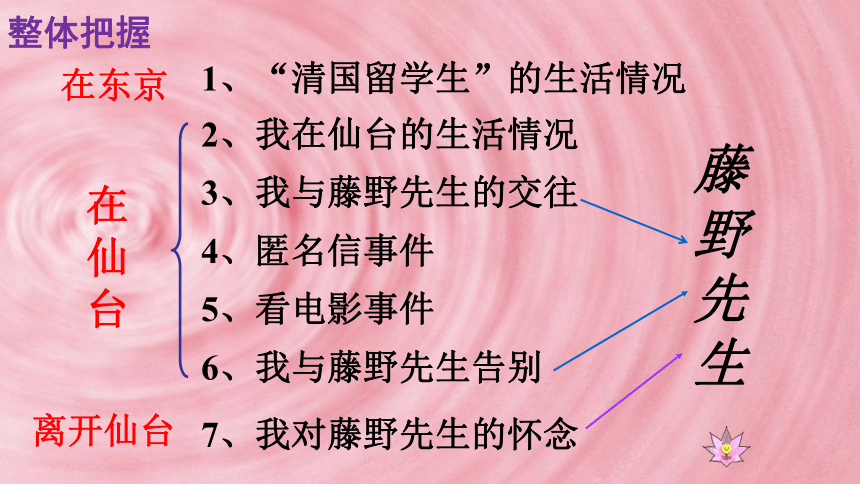

鲁迅1、“清国留学生”的生活情况

2、我在仙台的生活情况

3、我与藤野先生的交往

4、匿名信事件

5、看电影事件

6、我与藤野先生告别

7、我对藤野先生的怀念在仙台在东京离开仙台藤野先生整体把握 这是日本上野樱花烂漫的时节 在 东 京合作探究 在 东 京合作探究所见 —

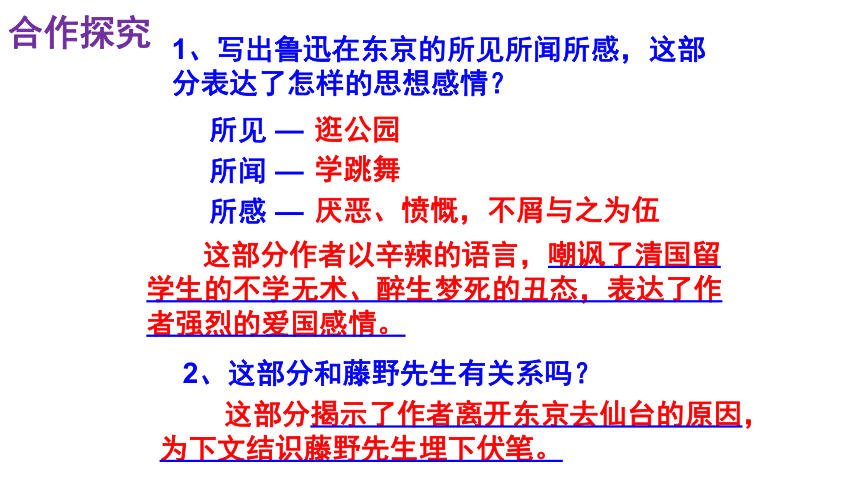

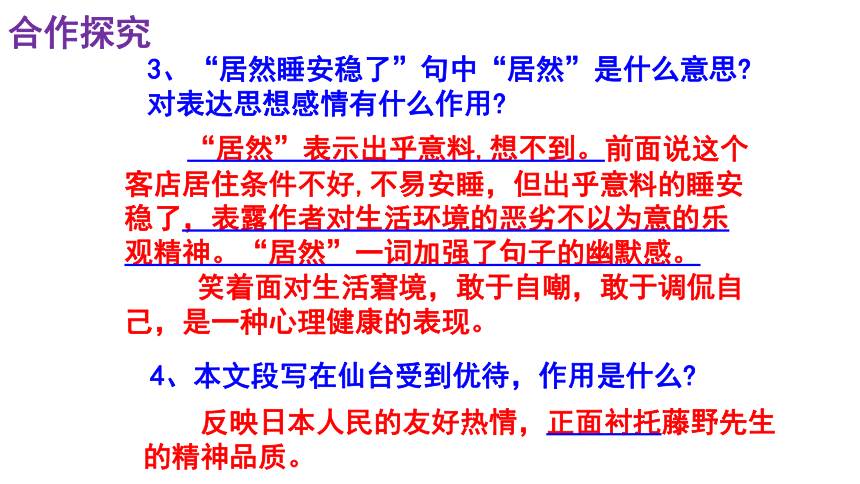

所闻 —

所感 — 1、写出鲁迅在东京的所见所闻所感,这部分表达了怎样的思想感情? 这部分作者以辛辣的语言,嘲讽了清国留学生的不学无术、醉生梦死的丑态,表达了作者强烈的爱国感情。 逛公园 学跳舞 厌恶、愤慨,不屑与之为伍合作探究 这部分揭示了作者离开东京去仙台的原因,为下文结识藤野先生埋下伏笔。 2、这部分和藤野先生有关系吗?3、“居然睡安稳了”句中“居然”是什么意思?对表达思想感情有什么作用? “居然”表示出乎意料,想不到。前面说这个客店居住条件不好,不易安睡,但出乎意料的睡安稳了,表露作者对生活环境的恶劣不以为意的乐观精神。“居然”一词加强了句子的幽默感。

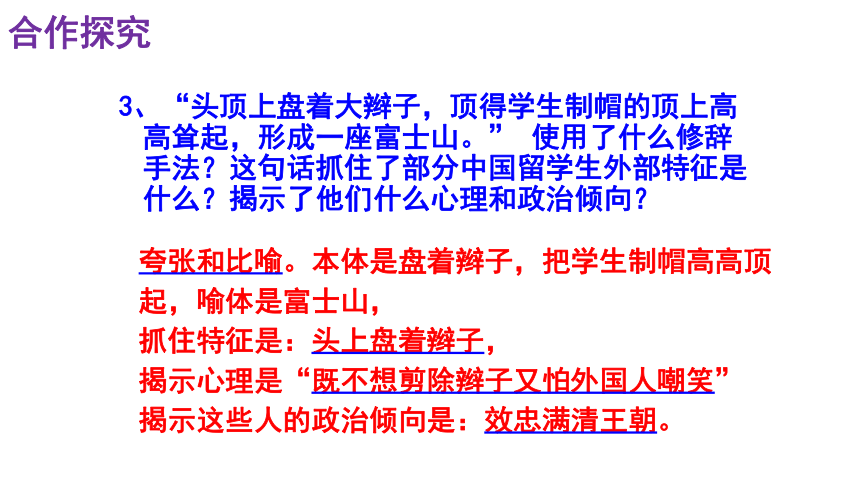

笑着面对生活窘境,敢于自嘲,敢于调侃自己,是一种心理健康的表现。4、本文段写在仙台受到优待,作用是什么? 反映日本人民的友好热情,正面衬托藤野先生的精神品质。合作探究3、“头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。” 使用了什么修辞手法?这句话抓住了部分中国留学生外部特征是什么?揭示了他们什么心理和政治倾向? 夸张和比喻。本体是盘着辫子,把学生制帽高高顶起,喻体是富士山,

抓住特征是:头上盘着辫子,

揭示心理是“既不想剪除辫子又怕外国人嘲笑”

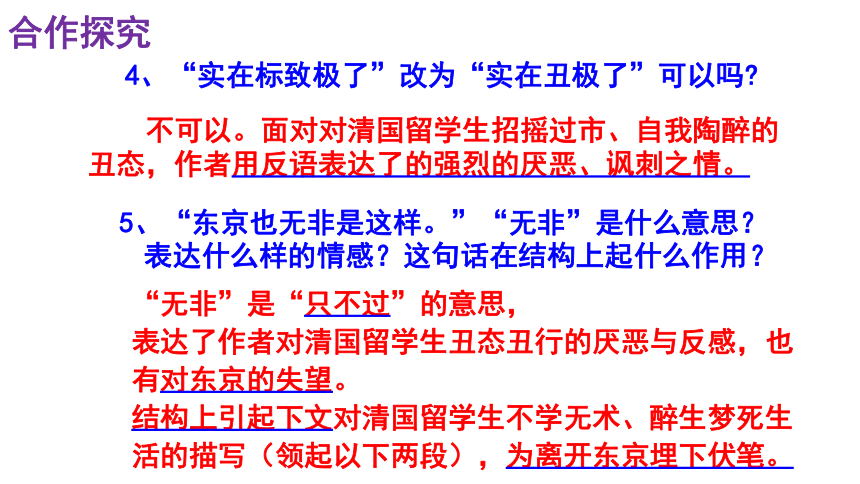

揭示这些人的政治倾向是:效忠满清王朝。 合作探究5、“东京也无非是这样。”“无非”是什么意思?表达什么样的情感?这句话在结构上起什么作用?“无非”是“只不过”的意思,

表达了作者对清国留学生丑态丑行的厌恶与反感,也有对东京的失望。

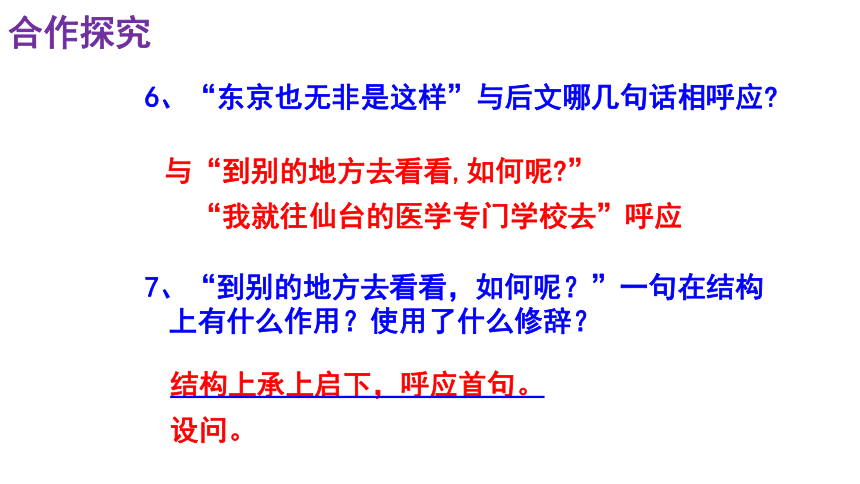

结构上引起下文对清国留学生不学无术、醉生梦死生活的描写(领起以下两段),为离开东京埋下伏笔。4、“实在标致极了”改为“实在丑极了”可以吗? 不可以。面对对清国留学生招摇过市、自我陶醉的丑态,作者用反语表达了的强烈的厌恶、讽刺之情。合作探究6、“东京也无非是这样”与后文哪几句话相呼应?与“到别的地方去看看,如何呢?”

“我就往仙台的医学专门学校去”呼应7、“到别的地方去看看,如何呢?”一句在结构上有什么作用?使用了什么修辞?结构上承上启下,呼应首句。

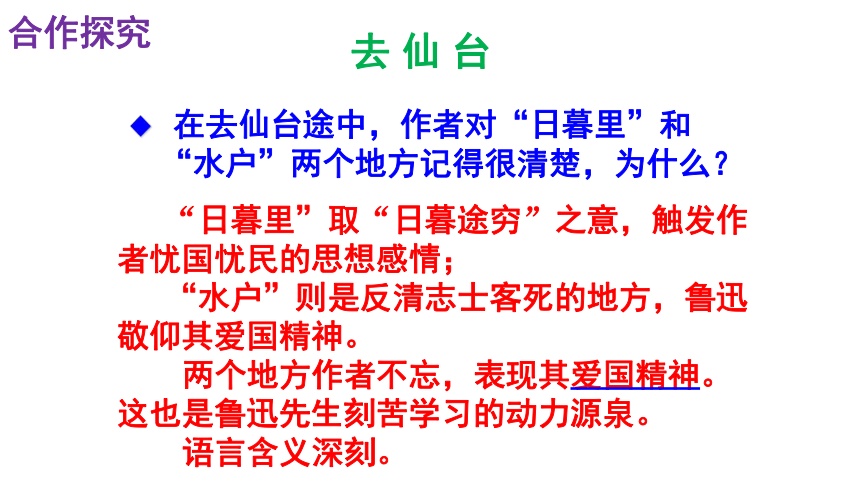

设问。合作探究 在去仙台途中,作者对“日暮里”和“水户”两个地方记得很清楚,为什么? “日暮里”取“日暮途穷”之意,触发作者忧国忧民的思想感情;

“水户”则是反清志士客死的地方,鲁迅敬仰其爱国精神。

两个地方作者不忘,表现其爱国精神。这也是鲁迅先生刻苦学习的动力源泉。

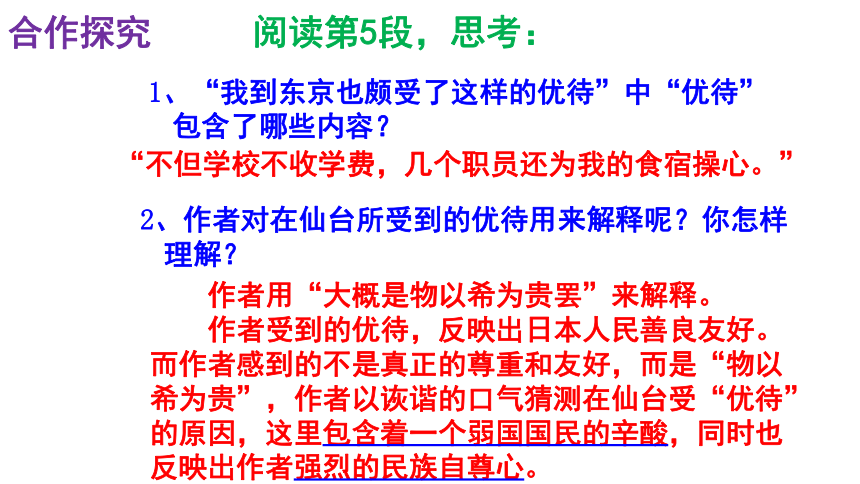

语言含义深刻。 去 仙 台合作探究1、“我到东京也颇受了这样的优待”中“优待”包含了哪些内容? “不但学校不收学费,几个职员还为我的食宿操心。” 2、作者对在仙台所受到的优待用来解释呢?你怎样理解? 作者用“大概是物以希为贵罢”来解释。

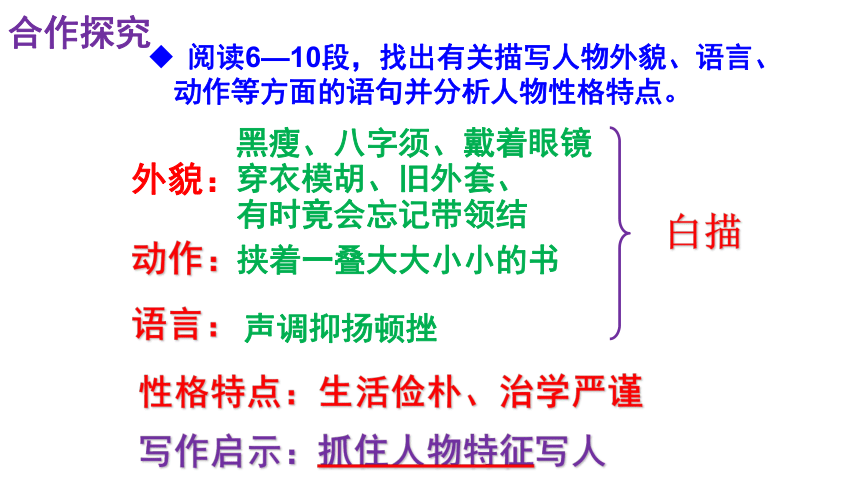

作者受到的优待,反映出日本人民善良友好。而作者感到的不是真正的尊重和友好,而是“物以希为贵”,作者以诙谐的口气猜测在仙台受“优待”的原因,这里包含着一个弱国国民的辛酸,同时也反映出作者强烈的民族自尊心。阅读第5段,思考:合作探究 阅读6—10段,找出有关描写人物外貌、语言、动作等方面的语句并分析人物性格特点。黑瘦、八字须、戴着眼镜

穿衣模胡、旧外套、

有时竟会忘记带领结

白描性格特点:生活俭朴、治学严谨写作启示:抓住人物特征写人外貌:动作:语言:挟着一叠大大小小的书 声调抑扬顿挫

合作探究 阅读11—23段,看看课文记叙了鲁迅与藤野先生相处的哪几件事?表现了他的什么品质?添改讲义——认真负责纠正解剖图——严格要求关心实习——热情诚恳了解裹脚——求实精神正直热诚治学严谨没有民族偏见 课文具体写了四个典型事例,从不同的

侧面表现了藤野先生的高贵品质。合作探究匿名信事件 对日本一些学生的怀疑和歧视,鲁迅十分不满,用反语表达极为愤慨的感情。匿名信事件——怎样理解“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑.”这句话?弱国国民受人歧视,个人与祖国的尊严受到侵犯,从而激发作者强国的志向。匿名信事件: 用部分日本青年的狭隘来反衬藤野先生的正直无私和心胸广阔。合作探究看电影事件——(1)指给俄国人作侦探,被日军捕获,被枪毙的中国人(做毫无意义的示众材料的人); (2)围着看的一群中国人(麻木的,同样毫无意义甚至喝采的看客); (3)讲堂里的我(被刺痛了的人)。1、“偏有中国人夹在里面……在讲堂里的还有一个我。”这句话中包含了哪几类中国人? 中国国民的不觉悟看电影事件合作探究3、“这一声却特别听得刺耳。”是因为什么? 这欢呼声深深地伤害了作者的民族自尊心。 2、“偏”表达了作者对国人的什么态度? “偏”的意思是不应该有却有了。表达了作者的无奈,对中国人的愚昧无知和麻木感到痛苦。 合作探究5、“他们也何尝不酒醉似的喝彩”句中的“何尝”是什么意思? “何尝”与“不”连用,以反诘的语气加强肯定,说明他们无一例外的幸灾乐祸,麻木不仁。强烈表达了作者对人们精神麻木的极其沉痛的情感。“酒醉似的喝彩”原指日本学生看到中国人被枪毙时兴高采烈的表现。句中的“他们”指麻木的中国人。4、作者两次写到无聊的看客,写看客的喝采,这又表现了什么? 当时一般中国人心理上的麻木和思想上的不觉悟。 合作探究“我的意见却变化了”

“我的意见”指 。

“变化”指 。

“变化”的原因是:弃医从文 认识到医学不能救国,更重要的是改变国民的精神,而改变精神首先是靠文艺。学医救国爱 国合作探究匿名信和看电影事件促成作者弃医从文的转变,对这两件事的叙述侧重点有什么不同? 匿名信事件中作者有意揭示日本“爱国青年”的荒谬逻辑,表现在遭受屈辱后极力辛酸和愤懑的感情。看电影事件反映作者难以抑制的激愤。第一件事侧重写弱国国民受人歧视,从而激发作者立志使自己祖国富强的志向;第二件事写中国国民的不觉悟------这是造成民族衰弱的重要原因之一,这两件事使作者的民族自尊心受到严重伤害,尤其使作者认识到学医学不能救国,促使作者弃医从文.合作探究 藤野先生的鲁迅的关爱,使鲁迅对自己的“弃医”感到难以启齿,因为不愿意伤害藤野先生,所以只好说谎,从中也可以看出鲁迅对藤野先生的感激和尊敬。 “我”离开藤野先生,是撒了谎,怎样理解这个“谎话”?合作探究 作为独在异国的学子,鲁迅从藤野先生那里得到关怀、爱护,得到尊重理解,得到学识,尤其是他毫无民族偏见——他对鲁迅的热心期望,让鲁迅感受到一个真正教师的风范,因而鲁迅对藤野先生怀念和感激。一个“最”在分量极重,真挚地表达了作者对藤野先生的崇敬、感激和怀念之情。 1、作者为什么说藤野先生是“最使我感激,给我鼓励”的老师?合作探究离开仙台后 “大”与“小”的区别在于医学传播的范围。

“小而言之”,“为中国”有新医术;“大而言之”,“为学术”能广为传播。前者表示藤野先生没有民族偏见,所以对勤奋好学的弱国学生鲁迅能一视同仁,热情教育;后者表示藤野先生对医学事业的热爱,希望新的医学为人类造福,这也就是他满腔热忱地教育鲁迅的原因。因而鲁迅先生热情地赞扬“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的”。此段从小而言之和大而言之两个方面高度赞扬了藤野先生的优秀品格。 2、“他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。”

(这“大”和“小”怎么理解?)合作探究 ①装订收藏讲义。

②悬挂先生照片。

③多写文章,把怀念之情化为斗争勇气和力量。 3、 课文最后一段写作者以几种具体行动来怀念藤野先生?合作探究 4、怎样理解文章的最后一句话? “良心发现”指作者热爱祖国,勇于革新的思想受到触动;

“增加勇气”指作者长期遭受敌对势力迫害,在藤野先生精神的鼓舞下,增加了斗争的勇气。

“正人君子”是反语,为军阀政客而张目而自命为“正人君子”的文人。 结尾这句话表明作者决心以笔作武器,与敌人作不妥协的斗争,为中国光明前途而奋斗。作者把对藤野先生的深情厚谊与爱国主义统一在一起,把对往事的回忆与现实的斗争结合在一起,总结全篇,深化中心,加强文章的战斗性。合作探究 这篇文章题为“藤野先生”,但有一半以上的篇幅没有直接写藤野,而是写了清国留学生赏樱花、学跳舞,写了从东京到仙台途经的日暮里和水户,写了仙台医专的职员对他的优待,还写了日本“爱国青年”的寻衅和看电影事件。这些事情与写藤野先生有什么联系?合作探究 文中写清国留学生赏樱花、学跳舞是作者离东京往仙台见到藤野先生的缘由。

写途经的日暮里和水户表现作者忧国之情,是作者学医的主要动机。

写仙台医专的职员对作者的优待是为下文写藤野先生作正面陪衬。

匿名信事件 用部分日本青年的狭隘来反衬藤野先生的正直无私和心胸广阔。

写课堂上看电影是作者与藤野先生告别的直接原因。

总之,所有这些都与突出藤野先生正直热忱、没有狭隘的民族偏见的高贵品质有密切的关系。 合作探究 本文看似散乱,但实际上都是围绕着歌颂与怀念藤野先生这一中心来选择和组织材料。

形散神聚明线:作者与藤野先生的交往合作探究在东京所见所闻----日暮里、水户----- 匿名信事件---- 看电影事件---- 弃医从文事件---- 暗线 感情线索爱国怀念藤野先生---- 想一想哪些地方表现了作者强烈的爱国主义思想?合作探究憎恶至极

敬仰忧国

愤慨心酸

悲愤震动

忧国忧民

斗敌勇气双线结构:明线:作者与藤野先生的交往暗线:作者的思想感情的变化(作者的爱国情感—弃医从文)合作探究主题思想 这篇回忆录按照时间顺序介绍了自己在日本的经历,赞扬了藤野先生正直热诚、治学严谨、没有狭隘的民族偏见的高尚品质,表达了对藤野先生的真挚怀念和感激,抒发了作者强烈的爱国情感。合作探究写作特点1、脉落分明,记叙有序,按照表现人物品质的需要组织材料。? 2?、抓住特征和选取有典型意义的事件来描绘人物,突出人物品质。

典型事例。从不同侧面表现藤野先生的高贵品质:添改讲义,表现其工作认真负责;纠正解剖图,表现其对学生要求严格;关心解剖实习,表现其热情诚恳;了解女人裹脚,表现其求实精神。

抓住特征。 写藤野先生,写他的“黑瘦”、“八字须”、“缓慢而很有顿挫的声调”、“戴着眼睛,挟着一叠大大小小的书”、衣着“模胡”,活画出一位生活俭朴、治学严谨的学者形象。写“清国留学生”,抓住盘辫子、学跳舞等细节反映他们庸俗的思想本质。清末,仁人志士以剪辫子表示与清王朝决裂,而这些留洋学生既要赶时髦,又要表示忠于腐朽的清王朝,只有盘起辫子。合作探究3、语言的感彩。

①反语。反语,讽刺性强,可表达强烈的感情。如“问问精通时事的人”,精通时事即讽刺那些满脑子装满无聊事情的人;写清国留学生盘的辫子“实在标致极了”,以辫子的“标致”讽刺他们庸俗无聊。这些反语强烈地表达了作者对清朝留学生的鄙夷与反感。

②引用。引用对方的语言,进一步归谬,同样可表达强烈的感情。如“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿。”这里引用帝国主义对弱国人的一种轻蔑说法,在本无因果关系的“弱国”、“低能儿”之间加“所以”,再用“当然”加以强调,深刻揭露了这种逻辑的荒谬。表达了作者的愤慨之情。

③副词。准确使用副词,也能表达强烈的感情。“东京也无非是这样”,“无非”意即“只不过”,表达作者对东京的失望,对清国留学生在东京造成恶浊气氛的厌恶。“他们也何尝不酒醉似的喝采”,“何尝不”以反诘的语气加强肯定,说明他们无一例外地幸灾乐祸、麻木不仁,强烈地表达了对反对派长期统治下的人们精神麻木的痛恨。

合作探究写作特点两条线索四个典型事例一次思想的转变两种真挚的感情学会整理自我小结1、本文采用明暗两条线索。

2、精选材料,凸显人物。

3、字里行间,包含深情。归纳总结艺术特色 鲁迅到日本去的时候,日本的国力正是逐渐强盛,独霸东亚的野心也日渐膨胀,又刚刚在甲午海战中歼灭了中国的北洋水师,举国上下都弥漫着一股鄙视中国人的风气。有的报纸就公开宣称:“西洋人视中国人为动物,实际确乎不得不产生动物、下等动物的感觉,因此,他们(指中国人)在生理上已失去人类的资格。”因此,鲁迅在这个时候去日本留学,便不可避免地受到种种歧视和轻蔑。他走在东京的大街上,就常常遭受少年人的辱骂。你不但生活在陌生人中间,而且是生活在陌生人的鄙视和轻蔑中间,请想一想,一个自尊自重的中国人,怎么能忍受这样的处境?拓展延伸日本人那股鄙视中国人的风气,在仙台同样很盛。仙台报纸上的辱骂中国人的言论,一点都不比其他地方温和,鲁迅所在的那个班的学生中,也同样有对他白眼相加,毫不掩饰的人。有同学大声地议论:“只要看中国人的样子,就可以断定中国是必然灭亡……”藤野先生的品质是:在日本举国上下都鄙视中国人的风气下,对中国人的热情友好与尊重。这,是比“认真负责”之类更难能可贵、也更使鲁迅感激和终生怀念的品质。 拓展延伸 周君来的时候是中日战争之后,又过了相当的年数。很可悲的是,当时日本人还骂中国人作“猪头三”。在这恶骂风气的时候,所以同级生中也有这样的一群,动不动就对周君加以白眼,另眼看待。

我少年时候,曾承福井藩校出身的姓野坂的先生教过汉文,因此一方面尊重中国的先贤,同时总存着应该看重中国人的心情,这在周君就以为特别亲切和难得了吧……

(吊文节选)

谨忆周树人君 藤野严九郎拓展延伸 藤野先生的侄子藤野恒三郎回忆说:

40年前,也就是鲁迅逝世的那一年,有一位记者拿来了一张鲁迅逝世时的照片给我叔父严九郎看。这时,我叔父才知道鲁迅逝世的消息。当时,严九郎正襟而坐,把那张照片举过头顶,然后提笔写了“谨忆周树人君”。

由此可见,藤野严九郎对鲁迅的敬慕之情多么深切!拓展延伸 同样是写老师的回忆录,试比较本文和《从百草园到三味书屋》两文蕴含的作者的思想感情有何不同? 作者对三味书屋中施行封建教育的先生只是“很恭敬”;而《藤野先生》则表现了作者对毫无民族偏见,热心诚恳地关心,帮助“我”的藤野先生真诚的感激和深切的怀念。拓展延伸 思考一下鲁迅热爱自己的祖国,却对日本“爱国青年”表示愤怒.这是什么道理? 鲁迅的爱国思想是建立在企盼祖国强盛的进步思想上的,是建立在民族平等的公正之上的,日本“爱国青年”爱的是侵略和强盗行为,理应受到谴责。 拓展延伸一日为师,终身为父。

古之学者必有师。

学必求良师益友。

疾学在于尊师。拓展延伸爱国名言、事例位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。(陆游)

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。(林则徐)

天下兴亡,匹夫有责。(顾炎武)

为中华之崛起而读书。(周恩来)

爱国高于一切。(肖邦)

苏武牧羊十九年,须发尽白不移志。

文天祥宁死不降元。

波兰音乐家肖邦弥留之际嘱托妹妹把心脏带回祖国。

“苏武牧羊十九载,守得天开见明月。”

拓展延伸

鲁迅1、“清国留学生”的生活情况

2、我在仙台的生活情况

3、我与藤野先生的交往

4、匿名信事件

5、看电影事件

6、我与藤野先生告别

7、我对藤野先生的怀念在仙台在东京离开仙台藤野先生整体把握 这是日本上野樱花烂漫的时节 在 东 京合作探究 在 东 京合作探究所见 —

所闻 —

所感 — 1、写出鲁迅在东京的所见所闻所感,这部分表达了怎样的思想感情? 这部分作者以辛辣的语言,嘲讽了清国留学生的不学无术、醉生梦死的丑态,表达了作者强烈的爱国感情。 逛公园 学跳舞 厌恶、愤慨,不屑与之为伍合作探究 这部分揭示了作者离开东京去仙台的原因,为下文结识藤野先生埋下伏笔。 2、这部分和藤野先生有关系吗?3、“居然睡安稳了”句中“居然”是什么意思?对表达思想感情有什么作用? “居然”表示出乎意料,想不到。前面说这个客店居住条件不好,不易安睡,但出乎意料的睡安稳了,表露作者对生活环境的恶劣不以为意的乐观精神。“居然”一词加强了句子的幽默感。

笑着面对生活窘境,敢于自嘲,敢于调侃自己,是一种心理健康的表现。4、本文段写在仙台受到优待,作用是什么? 反映日本人民的友好热情,正面衬托藤野先生的精神品质。合作探究3、“头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。” 使用了什么修辞手法?这句话抓住了部分中国留学生外部特征是什么?揭示了他们什么心理和政治倾向? 夸张和比喻。本体是盘着辫子,把学生制帽高高顶起,喻体是富士山,

抓住特征是:头上盘着辫子,

揭示心理是“既不想剪除辫子又怕外国人嘲笑”

揭示这些人的政治倾向是:效忠满清王朝。 合作探究5、“东京也无非是这样。”“无非”是什么意思?表达什么样的情感?这句话在结构上起什么作用?“无非”是“只不过”的意思,

表达了作者对清国留学生丑态丑行的厌恶与反感,也有对东京的失望。

结构上引起下文对清国留学生不学无术、醉生梦死生活的描写(领起以下两段),为离开东京埋下伏笔。4、“实在标致极了”改为“实在丑极了”可以吗? 不可以。面对对清国留学生招摇过市、自我陶醉的丑态,作者用反语表达了的强烈的厌恶、讽刺之情。合作探究6、“东京也无非是这样”与后文哪几句话相呼应?与“到别的地方去看看,如何呢?”

“我就往仙台的医学专门学校去”呼应7、“到别的地方去看看,如何呢?”一句在结构上有什么作用?使用了什么修辞?结构上承上启下,呼应首句。

设问。合作探究 在去仙台途中,作者对“日暮里”和“水户”两个地方记得很清楚,为什么? “日暮里”取“日暮途穷”之意,触发作者忧国忧民的思想感情;

“水户”则是反清志士客死的地方,鲁迅敬仰其爱国精神。

两个地方作者不忘,表现其爱国精神。这也是鲁迅先生刻苦学习的动力源泉。

语言含义深刻。 去 仙 台合作探究1、“我到东京也颇受了这样的优待”中“优待”包含了哪些内容? “不但学校不收学费,几个职员还为我的食宿操心。” 2、作者对在仙台所受到的优待用来解释呢?你怎样理解? 作者用“大概是物以希为贵罢”来解释。

作者受到的优待,反映出日本人民善良友好。而作者感到的不是真正的尊重和友好,而是“物以希为贵”,作者以诙谐的口气猜测在仙台受“优待”的原因,这里包含着一个弱国国民的辛酸,同时也反映出作者强烈的民族自尊心。阅读第5段,思考:合作探究 阅读6—10段,找出有关描写人物外貌、语言、动作等方面的语句并分析人物性格特点。黑瘦、八字须、戴着眼镜

穿衣模胡、旧外套、

有时竟会忘记带领结

白描性格特点:生活俭朴、治学严谨写作启示:抓住人物特征写人外貌:动作:语言:挟着一叠大大小小的书 声调抑扬顿挫

合作探究 阅读11—23段,看看课文记叙了鲁迅与藤野先生相处的哪几件事?表现了他的什么品质?添改讲义——认真负责纠正解剖图——严格要求关心实习——热情诚恳了解裹脚——求实精神正直热诚治学严谨没有民族偏见 课文具体写了四个典型事例,从不同的

侧面表现了藤野先生的高贵品质。合作探究匿名信事件 对日本一些学生的怀疑和歧视,鲁迅十分不满,用反语表达极为愤慨的感情。匿名信事件——怎样理解“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑.”这句话?弱国国民受人歧视,个人与祖国的尊严受到侵犯,从而激发作者强国的志向。匿名信事件: 用部分日本青年的狭隘来反衬藤野先生的正直无私和心胸广阔。合作探究看电影事件——(1)指给俄国人作侦探,被日军捕获,被枪毙的中国人(做毫无意义的示众材料的人); (2)围着看的一群中国人(麻木的,同样毫无意义甚至喝采的看客); (3)讲堂里的我(被刺痛了的人)。1、“偏有中国人夹在里面……在讲堂里的还有一个我。”这句话中包含了哪几类中国人? 中国国民的不觉悟看电影事件合作探究3、“这一声却特别听得刺耳。”是因为什么? 这欢呼声深深地伤害了作者的民族自尊心。 2、“偏”表达了作者对国人的什么态度? “偏”的意思是不应该有却有了。表达了作者的无奈,对中国人的愚昧无知和麻木感到痛苦。 合作探究5、“他们也何尝不酒醉似的喝彩”句中的“何尝”是什么意思? “何尝”与“不”连用,以反诘的语气加强肯定,说明他们无一例外的幸灾乐祸,麻木不仁。强烈表达了作者对人们精神麻木的极其沉痛的情感。“酒醉似的喝彩”原指日本学生看到中国人被枪毙时兴高采烈的表现。句中的“他们”指麻木的中国人。4、作者两次写到无聊的看客,写看客的喝采,这又表现了什么? 当时一般中国人心理上的麻木和思想上的不觉悟。 合作探究“我的意见却变化了”

“我的意见”指 。

“变化”指 。

“变化”的原因是:弃医从文 认识到医学不能救国,更重要的是改变国民的精神,而改变精神首先是靠文艺。学医救国爱 国合作探究匿名信和看电影事件促成作者弃医从文的转变,对这两件事的叙述侧重点有什么不同? 匿名信事件中作者有意揭示日本“爱国青年”的荒谬逻辑,表现在遭受屈辱后极力辛酸和愤懑的感情。看电影事件反映作者难以抑制的激愤。第一件事侧重写弱国国民受人歧视,从而激发作者立志使自己祖国富强的志向;第二件事写中国国民的不觉悟------这是造成民族衰弱的重要原因之一,这两件事使作者的民族自尊心受到严重伤害,尤其使作者认识到学医学不能救国,促使作者弃医从文.合作探究 藤野先生的鲁迅的关爱,使鲁迅对自己的“弃医”感到难以启齿,因为不愿意伤害藤野先生,所以只好说谎,从中也可以看出鲁迅对藤野先生的感激和尊敬。 “我”离开藤野先生,是撒了谎,怎样理解这个“谎话”?合作探究 作为独在异国的学子,鲁迅从藤野先生那里得到关怀、爱护,得到尊重理解,得到学识,尤其是他毫无民族偏见——他对鲁迅的热心期望,让鲁迅感受到一个真正教师的风范,因而鲁迅对藤野先生怀念和感激。一个“最”在分量极重,真挚地表达了作者对藤野先生的崇敬、感激和怀念之情。 1、作者为什么说藤野先生是“最使我感激,给我鼓励”的老师?合作探究离开仙台后 “大”与“小”的区别在于医学传播的范围。

“小而言之”,“为中国”有新医术;“大而言之”,“为学术”能广为传播。前者表示藤野先生没有民族偏见,所以对勤奋好学的弱国学生鲁迅能一视同仁,热情教育;后者表示藤野先生对医学事业的热爱,希望新的医学为人类造福,这也就是他满腔热忱地教育鲁迅的原因。因而鲁迅先生热情地赞扬“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的”。此段从小而言之和大而言之两个方面高度赞扬了藤野先生的优秀品格。 2、“他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。”

(这“大”和“小”怎么理解?)合作探究 ①装订收藏讲义。

②悬挂先生照片。

③多写文章,把怀念之情化为斗争勇气和力量。 3、 课文最后一段写作者以几种具体行动来怀念藤野先生?合作探究 4、怎样理解文章的最后一句话? “良心发现”指作者热爱祖国,勇于革新的思想受到触动;

“增加勇气”指作者长期遭受敌对势力迫害,在藤野先生精神的鼓舞下,增加了斗争的勇气。

“正人君子”是反语,为军阀政客而张目而自命为“正人君子”的文人。 结尾这句话表明作者决心以笔作武器,与敌人作不妥协的斗争,为中国光明前途而奋斗。作者把对藤野先生的深情厚谊与爱国主义统一在一起,把对往事的回忆与现实的斗争结合在一起,总结全篇,深化中心,加强文章的战斗性。合作探究 这篇文章题为“藤野先生”,但有一半以上的篇幅没有直接写藤野,而是写了清国留学生赏樱花、学跳舞,写了从东京到仙台途经的日暮里和水户,写了仙台医专的职员对他的优待,还写了日本“爱国青年”的寻衅和看电影事件。这些事情与写藤野先生有什么联系?合作探究 文中写清国留学生赏樱花、学跳舞是作者离东京往仙台见到藤野先生的缘由。

写途经的日暮里和水户表现作者忧国之情,是作者学医的主要动机。

写仙台医专的职员对作者的优待是为下文写藤野先生作正面陪衬。

匿名信事件 用部分日本青年的狭隘来反衬藤野先生的正直无私和心胸广阔。

写课堂上看电影是作者与藤野先生告别的直接原因。

总之,所有这些都与突出藤野先生正直热忱、没有狭隘的民族偏见的高贵品质有密切的关系。 合作探究 本文看似散乱,但实际上都是围绕着歌颂与怀念藤野先生这一中心来选择和组织材料。

形散神聚明线:作者与藤野先生的交往合作探究在东京所见所闻----日暮里、水户----- 匿名信事件---- 看电影事件---- 弃医从文事件---- 暗线 感情线索爱国怀念藤野先生---- 想一想哪些地方表现了作者强烈的爱国主义思想?合作探究憎恶至极

敬仰忧国

愤慨心酸

悲愤震动

忧国忧民

斗敌勇气双线结构:明线:作者与藤野先生的交往暗线:作者的思想感情的变化(作者的爱国情感—弃医从文)合作探究主题思想 这篇回忆录按照时间顺序介绍了自己在日本的经历,赞扬了藤野先生正直热诚、治学严谨、没有狭隘的民族偏见的高尚品质,表达了对藤野先生的真挚怀念和感激,抒发了作者强烈的爱国情感。合作探究写作特点1、脉落分明,记叙有序,按照表现人物品质的需要组织材料。? 2?、抓住特征和选取有典型意义的事件来描绘人物,突出人物品质。

典型事例。从不同侧面表现藤野先生的高贵品质:添改讲义,表现其工作认真负责;纠正解剖图,表现其对学生要求严格;关心解剖实习,表现其热情诚恳;了解女人裹脚,表现其求实精神。

抓住特征。 写藤野先生,写他的“黑瘦”、“八字须”、“缓慢而很有顿挫的声调”、“戴着眼睛,挟着一叠大大小小的书”、衣着“模胡”,活画出一位生活俭朴、治学严谨的学者形象。写“清国留学生”,抓住盘辫子、学跳舞等细节反映他们庸俗的思想本质。清末,仁人志士以剪辫子表示与清王朝决裂,而这些留洋学生既要赶时髦,又要表示忠于腐朽的清王朝,只有盘起辫子。合作探究3、语言的感彩。

①反语。反语,讽刺性强,可表达强烈的感情。如“问问精通时事的人”,精通时事即讽刺那些满脑子装满无聊事情的人;写清国留学生盘的辫子“实在标致极了”,以辫子的“标致”讽刺他们庸俗无聊。这些反语强烈地表达了作者对清朝留学生的鄙夷与反感。

②引用。引用对方的语言,进一步归谬,同样可表达强烈的感情。如“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿。”这里引用帝国主义对弱国人的一种轻蔑说法,在本无因果关系的“弱国”、“低能儿”之间加“所以”,再用“当然”加以强调,深刻揭露了这种逻辑的荒谬。表达了作者的愤慨之情。

③副词。准确使用副词,也能表达强烈的感情。“东京也无非是这样”,“无非”意即“只不过”,表达作者对东京的失望,对清国留学生在东京造成恶浊气氛的厌恶。“他们也何尝不酒醉似的喝采”,“何尝不”以反诘的语气加强肯定,说明他们无一例外地幸灾乐祸、麻木不仁,强烈地表达了对反对派长期统治下的人们精神麻木的痛恨。

合作探究写作特点两条线索四个典型事例一次思想的转变两种真挚的感情学会整理自我小结1、本文采用明暗两条线索。

2、精选材料,凸显人物。

3、字里行间,包含深情。归纳总结艺术特色 鲁迅到日本去的时候,日本的国力正是逐渐强盛,独霸东亚的野心也日渐膨胀,又刚刚在甲午海战中歼灭了中国的北洋水师,举国上下都弥漫着一股鄙视中国人的风气。有的报纸就公开宣称:“西洋人视中国人为动物,实际确乎不得不产生动物、下等动物的感觉,因此,他们(指中国人)在生理上已失去人类的资格。”因此,鲁迅在这个时候去日本留学,便不可避免地受到种种歧视和轻蔑。他走在东京的大街上,就常常遭受少年人的辱骂。你不但生活在陌生人中间,而且是生活在陌生人的鄙视和轻蔑中间,请想一想,一个自尊自重的中国人,怎么能忍受这样的处境?拓展延伸日本人那股鄙视中国人的风气,在仙台同样很盛。仙台报纸上的辱骂中国人的言论,一点都不比其他地方温和,鲁迅所在的那个班的学生中,也同样有对他白眼相加,毫不掩饰的人。有同学大声地议论:“只要看中国人的样子,就可以断定中国是必然灭亡……”藤野先生的品质是:在日本举国上下都鄙视中国人的风气下,对中国人的热情友好与尊重。这,是比“认真负责”之类更难能可贵、也更使鲁迅感激和终生怀念的品质。 拓展延伸 周君来的时候是中日战争之后,又过了相当的年数。很可悲的是,当时日本人还骂中国人作“猪头三”。在这恶骂风气的时候,所以同级生中也有这样的一群,动不动就对周君加以白眼,另眼看待。

我少年时候,曾承福井藩校出身的姓野坂的先生教过汉文,因此一方面尊重中国的先贤,同时总存着应该看重中国人的心情,这在周君就以为特别亲切和难得了吧……

(吊文节选)

谨忆周树人君 藤野严九郎拓展延伸 藤野先生的侄子藤野恒三郎回忆说:

40年前,也就是鲁迅逝世的那一年,有一位记者拿来了一张鲁迅逝世时的照片给我叔父严九郎看。这时,我叔父才知道鲁迅逝世的消息。当时,严九郎正襟而坐,把那张照片举过头顶,然后提笔写了“谨忆周树人君”。

由此可见,藤野严九郎对鲁迅的敬慕之情多么深切!拓展延伸 同样是写老师的回忆录,试比较本文和《从百草园到三味书屋》两文蕴含的作者的思想感情有何不同? 作者对三味书屋中施行封建教育的先生只是“很恭敬”;而《藤野先生》则表现了作者对毫无民族偏见,热心诚恳地关心,帮助“我”的藤野先生真诚的感激和深切的怀念。拓展延伸 思考一下鲁迅热爱自己的祖国,却对日本“爱国青年”表示愤怒.这是什么道理? 鲁迅的爱国思想是建立在企盼祖国强盛的进步思想上的,是建立在民族平等的公正之上的,日本“爱国青年”爱的是侵略和强盗行为,理应受到谴责。 拓展延伸一日为师,终身为父。

古之学者必有师。

学必求良师益友。

疾学在于尊师。拓展延伸爱国名言、事例位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。(陆游)

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。(林则徐)

天下兴亡,匹夫有责。(顾炎武)

为中华之崛起而读书。(周恩来)

爱国高于一切。(肖邦)

苏武牧羊十九年,须发尽白不移志。

文天祥宁死不降元。

波兰音乐家肖邦弥留之际嘱托妹妹把心脏带回祖国。

“苏武牧羊十九载,守得天开见明月。”

拓展延伸

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读