2018-2019学年 高中生物第六单元生态环境的保护训练卷

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年 高中生物第六单元生态环境的保护训练卷 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 64.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2018-10-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2018-2019学年高二上学期第六单元训练卷

生 物 (一)

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题(本题包括20小题,每小题3分,共60分,每小题只有一个选项最符合题意)

1.人口剧增不会导致的后果是( )

A.人均土地资源不断下降 B.淡水资源日益缺乏

C.人均粮食资源日益减少 D.能源需求量不断下降

2.下列关于人口数量与环境关系的叙述错误的是( )

A.人口增长过快,环境势必受到不良影响

B.环境污染问题是由于人口增长和人类生产活动共同作用的结果

C.随着科学水平的进步,人口数量增加对环境的压力将大大减轻

D.目前世界人口的主要问题是数量增长过快

3.2015年12月27日全国人大常委会表决通过了人口与计划生育法修正案,全面二孩政策定于2016年1月1日起正式实施。以下有关叙述不合理的是( )

A.我国人口政策反映了人类种群数量变化规律不同于其他生物种群的一面

B.人口增长率比人口的年龄结构更加适合于对短期人口变化进行精确的计算

C.医疗水平的改善而导致的寿命延长,是我国实行控制生育政策的同时人口仍然保持增长的一个重要原因

D.当一对夫妻平均生育两个孩子时,我国人口总量就会保持稳定

4.下列关于人口与可持续发展关系的叙述,不正确的是( )

A.控制人口数量,提高人口素质,是我国实施可持续发展战略的重要条件

B.控制人口增长,提高人口质量,要把计划生育工作放在重要位置

C.目前我国人口太多,不可能实施可持续发展战略

D.专家预测到21世纪中叶,我国人口总数将达最高峰,然后才有可能降下来

5.当今全球性生态环境问题主要包括( )

①全球气候变化 ②水资源短缺 ③臭氧层破坏 ④酸雨 ⑤土地荒漠化 ⑥海洋污染和生物多样性锐减

A.①②③ B.①②③④ C.①②③④⑤ D.①②③④⑤⑥

6.臭氧层破坏会使地球上的紫外线辐射增强,导致人类的皮肤癌和白内障患病率上升,危害人体健康。下列因素能引起臭氧层破坏的是( )

A.CO2的排放 B.氟利昂的排放 C.SO2的排放 D.NO2的排放

7.下列有关温室效应的说法,错误的是( )

A.大气中二氧化碳增加会通过温室效应影响地球的热平衡

B.二氧化碳分子能吸收地球的反射热,使地球升温

C.20世纪以来,地球大气中二氧化碳浓度增加的主要原因是人类的滥砍滥伐

D.地球变暖引起大气环流气团向两极推移,改变全球降雨格局,使农业生产能力下降

8.家用洗涤剂中常含有三磷酸钠,致使生活污水中磷元素含量大大增加,其直接后果是( )

A.增加水体酸度,腐蚀水龙头等设备

B.形成不溶性磷酸盐,吸附杂质,使河床加高造成水患

C.使水体富营养化,浮游生物大量繁殖,消耗水中氧气,导致水质恶化

D.磷酸盐有毒,诱发癌症

9.生物多样性是指( )

A.种群多样性、群落多样性和生态系统多样性

B.生态系统多样性、物种多样性和遗传多样性

C.森林多样性、草原多样性和湿地多样性

D.动物多样性、植物多样性和微生物多样性

10.1970年,美国的玉米由于受到一种叶菌的危害而严重减产。后在墨西哥发现了对这种病菌有抗性的植物,从而为改良玉米品种找到了必要的基因。这一事实体现了野生生物的( )

A.药用价值 B.间接使用价值

C.科学研究价值 D.潜在使用价值

11.下列属于生物多样性间接价值的是( )

A.许多不为人知的野生植物可能是人类开发新药的原料

B.科学家根据鲸鱼的流线体型,研制出了新型潜艇

C.“三北防护林”可为西北地区生态系统的稳定发挥重要作用

D.“海上生明月,天涯共此时”激发了人们在文学艺术上的创作灵感

12.在草原上人工种草,为防止鸟把草子吃掉,用网把实验区罩上,可后来发现,草的叶子几乎被虫吃光;而没有加网罩的草地反而生长良好。造成这种生态平衡失调的原因是( )

A.缺水干旱 B.食物链被破坏

C.环境严重污染 D.植被被破坏

13.保持生物多样性的最有效措施是( )

A.建立自然保护区 B.实施大型生态工程

C.防治生态环境污染 D.人工栽培和养殖生物

14.下列关于生态系统稳态及保护的描述,错误的是( )

A.生物多样性是保持生态系统稳态的重要条件

B.保护生物多样性,关健是协调好人与生态坏境的关系

C.就地保护的措施包括建立自然保护区

D.保护大熊猫的根本措施是易地保护

15.人类活动会对生物多样性产生影响。下列措施中有利于保护生物多样性的是( )

A.把沼泽地改造成农田,种植多种农作物增加经济收入

B.大量引进外来物种,增加生物多样性

C.禁止游人进入自然保护区的核心地区,让生物自然繁衍

D.使用化学农药防治病虫害,保证经济作物的正常生长

16.下列关于“外来物种”会造成会害的理由,错误的是( )

A.带来当地原本没有的疾病

B.成为当地生物新的掠食对象

C.可能与本地物种杂交,影响种群基因频率

D.大量繁殖,排挤当地原有生物的生存

17.为了处理好经济发展与人口、资源、环境的关系,我国政府颁布了《退耕还林条例》,实施该条例有利于( )

A.减少物种数目

B.降低植被调节气候的能力

C.保护生物多样性

D.降低生态系统的稳定性

18.由30多名中外科学家组成的“长江白鳍豚科考调查小组”在从宜昌至上海的1700公里行程中,没有发现一头白鳍豚,由此可见我国生物多样性正面临严峻考验。下列措施符合保护生物多样性做法的是( )

A.为美化城市环境,可随意引进物种

B.为保护草原,要杀死所有危害草原的黄鼠

C.将华南虎迁入野生动物园保护,并进行部分的野外回归

D.为控制水葫芦在我国泛滥成灾,应引入其天敌

19.为避免蔬菜和水果受到各种污染,并保护生态环境,生产中可采取的有效措施是( )

①采用无土栽培(水培法)

②使用绿肥等有机肥

③使用高效化肥

④使用农药防治虫害

⑤采用生物防治虫害

A.①②③ B.①②⑤ C.②③④ D.③④⑤

20.江苏省农林厅于2004年12月9日向全省下达了紧急“剿杀令”——《关于切实做好加拿大“一技黄花”防控工作的通知》。“加拿大一技黄花”原产北美,最早于1935年作为观赏值物引进,上世纪80年代扩散蔓延到河滩、路边。它的根系极为发达易连接成片,一棵“一技黄花”能结两万多粒种子,极易和其他作物争光、争肥,形成强大的生长优势,对绿化灌林乃至棉化、玉米、大豆等农作物产生严重影响,并能改变道路、宅旁、荒地的景观。下列有关“一技黄花”的叙述中正确的是( )

A.“一技黄花”属于外来物种,进入我国后可以增加我因生物多样性

B.“一技黄花”成灾最可能的原因是本地缺乏其天敌

C.为控制“一技黄花”可以再从原产地引进其天敌

D.为控制“一技黄花”可从原产地引进与其有竞争关系的生物

二、非选择题(本题包括3小题,每空2分,共40分)

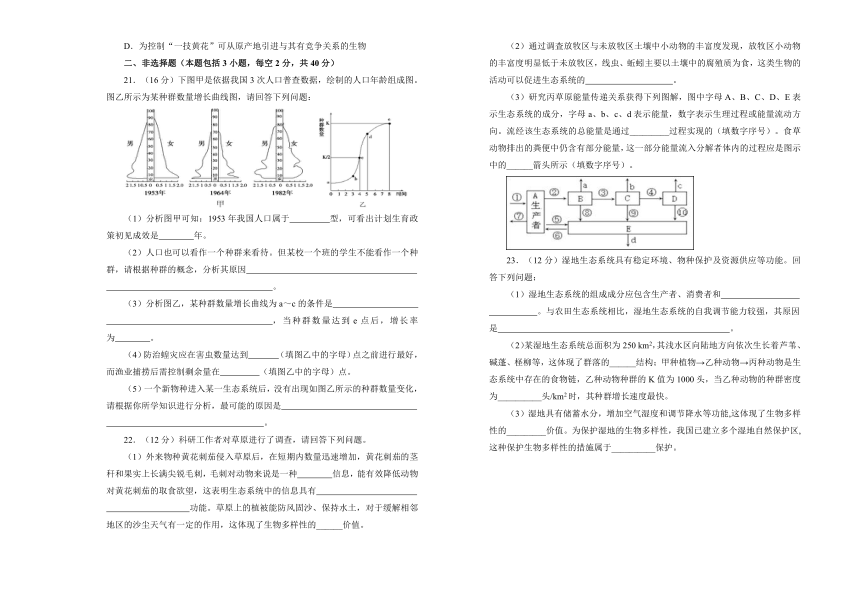

21.(16分)下图甲是依据我国3次人口普查数据,绘制的人口年龄组成图。图乙所示为某种群数量增长曲线图,请回答下列问题:

(1)分析图甲可知:1953年我国人口属于 型,可看出计划生育政策初见成效是 年。

(2)人口也可以看作一个种群来看待。但某校一个班的学生不能看作一个种群,请根据种群的概念,分析其原因

。

(3)分析图乙,某种群数量增长曲线为a~c的条件是

,当种群数量达到e点后,增长率为 。

(4)防治蝗灾应在害虫数量达到 (填图乙中的字母)点之前进行最好,而渔业捕捞后需控制剩余量在 (填图乙中的字母)点。

(5)一个新物种进入某一生态系统后,没有出现如图乙所示的种群数量变化,请根据你所学知识进行分析,最可能的原因是

。

22.(12分)科研工作者对草原进行了调查,请回答下列问题。

(1)外来物种黄花刺茄侵入草原后,在短期内数量迅速增加,黄花刺茄的茎秆和果实上长满尖锐毛刺,毛刺对动物来说是一种 信息,能有效降低动物对黄花刺茄的取食欲望,这表明生态系统中的信息具有

功能。草原上的植被能防风固沙、保持水土,对于缓解相邻地区的沙尘天气有一定的作用,这体现了生物多样性的______价值。

(2)通过调査放牧区与未放牧区土壤中小动物的丰富度发现,放牧区小动物的丰富度明显低于未放牧区,线虫、蚯蚓主要以土壤中的腐殖质为食,这类生物的活动可以促进生态系统的 。

(3)研究丙草原能量传递关系获得下列图解,图中字母A、B、C、D、E表示生态系统的成分,字母a、b、c、d表示能量,数字表示生理过程或能量流动方向。流经该生态系统的总能量是通过_________过程实现的(填数字序号)。食草动物排出的粪便中仍含有部分能量,这一部分能量流入分解者体内的过程应是图示中的______箭头所示(填数字序号)。

23.(12分)湿地生态系统具有稳定环境、物种保护及资源供应等功能。回答下列问题:

(1)湿地生态系统的组成成分应包含生产者、消费者和

。与农田生态系统相比,湿地生态系统的自我调节能力较强,其原因是 。

(2)某湿地生态系统总面积为250 km2,其浅水区向陆地方向依次生长着芦苇、碱蓬、柽柳等,这体现了群落的______结构;甲种植物→乙种动物→丙种动物是生态系统中存在的食物链,乙种动物种群的K值为1000头,当乙种动物的种群密度为__________头/km2时,其种群增长速度最快。

(3)湿地具有储蓄水分,增加空气湿度和调节降水等功能,这体现了生物多样性的_________价值。为保护湿地的生物多样性,我国已建立多个湿地自然保护区,这种保护生物多样性的措施属于__________保护。

2018-2019学年高二上学期第六单元训练卷

生 物(一)答 案

1. 【答案】D

【解析】人口增长会导致人均土地资源不断下降,A不符合题意;人口增长会导致淡水资源短缺,B不符合题意;人口增长会导致人均粮食资源减少,C不符合题意;人口增长会导致能源需求量不断上升,D符合题意。

2. 【答案】C

【解析】随着人口的增长,会带来相应的环境问题,人均生存空间的减少、土地资源压力、能源危机、环境污染等等,因此对环境势必受到不良影响,A正确;环境污染主要原因是工厂的“三废”和生活垃圾引起的,B正确;科学水平的进步,也无法解决耕地等问题,人口数量的增加对环境的压力将增加,C错误;目前世界人口的主要问题是数量增长过快,从而会带来相应的环境问题,D正确。

3. 【答案】D

【解析】我国人口政策控制人类种群数量的变化具有人为因素,所以人类种群数量变化规律不同于其他生物种群,A正确;人口的年龄结构只能预测人口种群数量的变化,不能进行精确的计算,B正确;医疗水平的改善而导致的寿命延长,是我国实行控制生育政策的同时人口仍然保持增长的一个重要原因,C正确;当一对夫妻平均生育两个孩子时,考虑到环境污染、传染病等多种因素的影响,我国人口总量不一定会保持稳定,D错误。

4. 【答案】C

【解析】可持续发展是在不危及后代发展的前提下满足当代人的需求。正因我国人口较多,我们才必须实施可持续发展战略,这也是我国的基本国策,C错误。

5. 【答案】D

【解析】当今全球性生态环境问题主要包括:①?全球气候变化、②水资源短缺、③臭氧层破坏、④?酸雨、⑤土地荒漠化、?⑥海洋污染和生物多样性锐减等,D正确。

6. 【答案】B

【解析】氟利昂的排放可导致臭氧层破坏,B正确。

7. 【答案】C

【解析】大气中二氧化碳增加会通过温室效应影响地球的热平衡,A正确;二氧化碳分子能吸收地球的反射热,使地球升温,B正确;20世纪以来,地球大气中二氧化碳浓度增加的主要原因是人口数量增加,人类的滥砍滥伐和化石燃料的大量使用,C错误;地球变暖引起大气环流气团向两极推移,改变全球降雨格局,使农业生产能力下降,D正确。

8. 【答案】C

【解析】磷元素会导致水体富营养化,浮游生物大量繁殖,消耗水中氧气,导致水质恶化,C正确。

9. 【答案】B

【解析】生物多样性主要包括三个层次的内容:基因(遗传)多样性、物种多样性和生态系统多样性,B正确。

10. 【答案】C

【解析】题目中是指野生植物的基因库的资源效益,属于科学研究价值,C正确。

11. 【答案】C

【解析】生物多样性的价值一般可概括为三个方面:潜在价值、间接价值和直接价值。生物多样性的直接价值是指对人类有食用、药用和工业原料等实用意义的,以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的价值。生物多样性的间接价值是指对生态系统起到重要调节作用的价值,如森林和草地对水土的保持作用,湿地在蓄洪防旱、调节气候等方面的作用;生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值。生物多样性的潜在价值就是目前人类尚不清楚的价值,综上所述,C正确。

12. 【答案】B

【解析】在草原上,昆虫吃草,有的鸟吃草籽,有的鸟吃昆虫,有的鸟既吃草籽又吃昆虫;存在:草→鸟,草→昆虫→食虫鸟的食物链,农作物被网子罩起来以后,鸟飞不进去了,吃草的昆虫失去了鸟的控制,就猖獗起来,从而破坏了食物链,所以导致农业害虫大量繁殖,使粮食减产,B正确。

13. 【答案】A

【解析】生物多样性的保护措施有:就地保护、迁地保护、加强教育和法制管理。就地保护是保护生物多样性最为有效的措施,主要是指建立自然保护区,A正确。

14. 【答案】D

【解析】生物种类越多,营养结构越复杂,生态系统稳定性越强,因此生物多样性是保持生态系统稳态的重要条件,A正确;保护生物多样性,关键是协调好人与生态环境的关系,不能以人为中心,随便的破坏生物多样性,B正确;就地保护的措施包括建立自然保护区,C正确;保护生物多样性的根本措施是建立自然保护区,提高环境容纳量,D错误。

15. 【答案】C

【解析】把沼泽地改造成农田、大量引进外来物种都可能改变当地生态系统的营养结构,对生态系统的稳定性造成破坏,进而对生物的多样性造成破坏,A、B错误;禁止游人进入自然保护区的核心地区,让生物自然繁衍,属于就地保护,是对生物多样性最有效的保护,C正确;使用化学农药防治病虫害,保证经济作物的正常生长,会造成化学农药对环境的污染,不利于保护生物多样性,D错误。

16. 【答案】B

【解析】带来当地原本没有的疾病,A正确;“外来物种”由于环境条件适宜,没有天敌,使得种群数量呈现“J”型曲线,B正确; 可能与本地物种杂交,影响种群基因频率,C正确;大量繁殖,排挤当地原有生物的生存,D正确。

17. 【答案】C

【解析】实施退耕还林有利于增加物种数目,A错误;实施退耕还林有利于保护生态系统多样性,增强植被调节气候的能力,B错误;实施退耕还林有利于植被的恢复,有利于保护生物多样性,C正确;实施退耕还林有利于增加生物种类,增强生态系统的稳定性,D错误。

18. 【答案】C

【解析】盲目引进物种,势必威胁当地其他生物的生存,A错误;不能人为破坏食物链的某个营养级,引起生态平衡失调,B、D错误;要用科学的方法切实做好多样性的保护工作,C正确。

19. 【答案】B

【解析】据分析可知,为避免蔬菜和水果受到各种污染,并保护生态环境,生产中可采取的有效措施是①采用无土栽培(水培法);②使用绿肥等有机肥;⑤采用生物防治虫害,B正确。

20. 【答案】B

【解析】外来物种入侵的主要原因是,环境条件适宜,缺少天敌,没有其它因素的制约,B正确。

21. 【答案】(1)增长 1982

(2)一个学校不是一个自然区域,一个班的学生不包括各个年龄段的个体

(3)食物和空间条件充裕,气候适宜、没有天敌等(或理想环境,无环境阻力) 0

(4)b c

(5)不适应环境而死掉(或适应环境只表现为“J”型增长曲线)

【解析】(1)分析图甲可知:1953年我国人口的年龄结构属于增长型,可看出计划生育政策初见成效是1982年。(2)一个学校不是一个自然区域,一个班的学生不包括各个阶段的年龄组成,因此某校一个班的学生不能看作一个种群。(3)分析图乙,某种群数量增长曲线为a~c的条件是食物充足,天敌少(或理想环境,无环境阻力),当种群数量达到e点后,种群增长率为0。(4)分析图乙可知,防治蝗灾应在害虫数量达到b点之前进行最好,而渔业捕捞后需控制剩余量在c点。(5)一个新物种进入某一生态系统后,由于不适应环境而死掉(或适应环境只表现为“J”型增长曲线),因此没有出现如图乙所示的“S”型增长曲线。

22. 【答案】(1)物理 调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定 间接

(2) 物质循环

(3)① ⑤

【解析】(1)毛刺对动物来说属于物理信息,能有效降低动物对黄花刺茄的取食欲望,说明信息传递能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。草原上的植被具有防风固沙、保持水土等生态功能,这体现了生物多样性的间接价值。(2) 线虫、蚯蚓属于分解者,在以土壤中的腐殖质为食的过程中,将其中的有机物分解为无机物供生产者再利用,促进了生态系统的物质循环。(3) 流经该生态系统的总能量是通过①生产者的光合作用过程实现的。食草动物排出的粪便中含有的能量,属于生产者同化量的一部分,这一部分能量通过⑤分解者的分解作用而流入分解者体内。

23. 【答案】(1)分解者、非生物的物质和能量 湿地生态系统中的生物种类多,营养结构复杂

(2)水平 2

(3)间接 就地

【解析】(1)生态系统的组成成分应包含生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量。与农田生态系统相比,湿地生态系统生物种类多,营养结构复杂,自我调节能力较强。(2)群落中不同地段植被类型的差异体现了群落的水平结构;乙种动物种群的K值为1000头,当种群数量达到K/2时,种群的增长速度最快,此时乙种动物的种群密度为1000/2/250=2(头/km2)时,其种群增长速度最快。(3)湿地储蓄水分,增加空气湿度和调节降水的体现了生物多样性的间接价值。建立多个湿地自然保护区属于保护生物多样性的措施就地保护。

生 物 (一)

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题(本题包括20小题,每小题3分,共60分,每小题只有一个选项最符合题意)

1.人口剧增不会导致的后果是( )

A.人均土地资源不断下降 B.淡水资源日益缺乏

C.人均粮食资源日益减少 D.能源需求量不断下降

2.下列关于人口数量与环境关系的叙述错误的是( )

A.人口增长过快,环境势必受到不良影响

B.环境污染问题是由于人口增长和人类生产活动共同作用的结果

C.随着科学水平的进步,人口数量增加对环境的压力将大大减轻

D.目前世界人口的主要问题是数量增长过快

3.2015年12月27日全国人大常委会表决通过了人口与计划生育法修正案,全面二孩政策定于2016年1月1日起正式实施。以下有关叙述不合理的是( )

A.我国人口政策反映了人类种群数量变化规律不同于其他生物种群的一面

B.人口增长率比人口的年龄结构更加适合于对短期人口变化进行精确的计算

C.医疗水平的改善而导致的寿命延长,是我国实行控制生育政策的同时人口仍然保持增长的一个重要原因

D.当一对夫妻平均生育两个孩子时,我国人口总量就会保持稳定

4.下列关于人口与可持续发展关系的叙述,不正确的是( )

A.控制人口数量,提高人口素质,是我国实施可持续发展战略的重要条件

B.控制人口增长,提高人口质量,要把计划生育工作放在重要位置

C.目前我国人口太多,不可能实施可持续发展战略

D.专家预测到21世纪中叶,我国人口总数将达最高峰,然后才有可能降下来

5.当今全球性生态环境问题主要包括( )

①全球气候变化 ②水资源短缺 ③臭氧层破坏 ④酸雨 ⑤土地荒漠化 ⑥海洋污染和生物多样性锐减

A.①②③ B.①②③④ C.①②③④⑤ D.①②③④⑤⑥

6.臭氧层破坏会使地球上的紫外线辐射增强,导致人类的皮肤癌和白内障患病率上升,危害人体健康。下列因素能引起臭氧层破坏的是( )

A.CO2的排放 B.氟利昂的排放 C.SO2的排放 D.NO2的排放

7.下列有关温室效应的说法,错误的是( )

A.大气中二氧化碳增加会通过温室效应影响地球的热平衡

B.二氧化碳分子能吸收地球的反射热,使地球升温

C.20世纪以来,地球大气中二氧化碳浓度增加的主要原因是人类的滥砍滥伐

D.地球变暖引起大气环流气团向两极推移,改变全球降雨格局,使农业生产能力下降

8.家用洗涤剂中常含有三磷酸钠,致使生活污水中磷元素含量大大增加,其直接后果是( )

A.增加水体酸度,腐蚀水龙头等设备

B.形成不溶性磷酸盐,吸附杂质,使河床加高造成水患

C.使水体富营养化,浮游生物大量繁殖,消耗水中氧气,导致水质恶化

D.磷酸盐有毒,诱发癌症

9.生物多样性是指( )

A.种群多样性、群落多样性和生态系统多样性

B.生态系统多样性、物种多样性和遗传多样性

C.森林多样性、草原多样性和湿地多样性

D.动物多样性、植物多样性和微生物多样性

10.1970年,美国的玉米由于受到一种叶菌的危害而严重减产。后在墨西哥发现了对这种病菌有抗性的植物,从而为改良玉米品种找到了必要的基因。这一事实体现了野生生物的( )

A.药用价值 B.间接使用价值

C.科学研究价值 D.潜在使用价值

11.下列属于生物多样性间接价值的是( )

A.许多不为人知的野生植物可能是人类开发新药的原料

B.科学家根据鲸鱼的流线体型,研制出了新型潜艇

C.“三北防护林”可为西北地区生态系统的稳定发挥重要作用

D.“海上生明月,天涯共此时”激发了人们在文学艺术上的创作灵感

12.在草原上人工种草,为防止鸟把草子吃掉,用网把实验区罩上,可后来发现,草的叶子几乎被虫吃光;而没有加网罩的草地反而生长良好。造成这种生态平衡失调的原因是( )

A.缺水干旱 B.食物链被破坏

C.环境严重污染 D.植被被破坏

13.保持生物多样性的最有效措施是( )

A.建立自然保护区 B.实施大型生态工程

C.防治生态环境污染 D.人工栽培和养殖生物

14.下列关于生态系统稳态及保护的描述,错误的是( )

A.生物多样性是保持生态系统稳态的重要条件

B.保护生物多样性,关健是协调好人与生态坏境的关系

C.就地保护的措施包括建立自然保护区

D.保护大熊猫的根本措施是易地保护

15.人类活动会对生物多样性产生影响。下列措施中有利于保护生物多样性的是( )

A.把沼泽地改造成农田,种植多种农作物增加经济收入

B.大量引进外来物种,增加生物多样性

C.禁止游人进入自然保护区的核心地区,让生物自然繁衍

D.使用化学农药防治病虫害,保证经济作物的正常生长

16.下列关于“外来物种”会造成会害的理由,错误的是( )

A.带来当地原本没有的疾病

B.成为当地生物新的掠食对象

C.可能与本地物种杂交,影响种群基因频率

D.大量繁殖,排挤当地原有生物的生存

17.为了处理好经济发展与人口、资源、环境的关系,我国政府颁布了《退耕还林条例》,实施该条例有利于( )

A.减少物种数目

B.降低植被调节气候的能力

C.保护生物多样性

D.降低生态系统的稳定性

18.由30多名中外科学家组成的“长江白鳍豚科考调查小组”在从宜昌至上海的1700公里行程中,没有发现一头白鳍豚,由此可见我国生物多样性正面临严峻考验。下列措施符合保护生物多样性做法的是( )

A.为美化城市环境,可随意引进物种

B.为保护草原,要杀死所有危害草原的黄鼠

C.将华南虎迁入野生动物园保护,并进行部分的野外回归

D.为控制水葫芦在我国泛滥成灾,应引入其天敌

19.为避免蔬菜和水果受到各种污染,并保护生态环境,生产中可采取的有效措施是( )

①采用无土栽培(水培法)

②使用绿肥等有机肥

③使用高效化肥

④使用农药防治虫害

⑤采用生物防治虫害

A.①②③ B.①②⑤ C.②③④ D.③④⑤

20.江苏省农林厅于2004年12月9日向全省下达了紧急“剿杀令”——《关于切实做好加拿大“一技黄花”防控工作的通知》。“加拿大一技黄花”原产北美,最早于1935年作为观赏值物引进,上世纪80年代扩散蔓延到河滩、路边。它的根系极为发达易连接成片,一棵“一技黄花”能结两万多粒种子,极易和其他作物争光、争肥,形成强大的生长优势,对绿化灌林乃至棉化、玉米、大豆等农作物产生严重影响,并能改变道路、宅旁、荒地的景观。下列有关“一技黄花”的叙述中正确的是( )

A.“一技黄花”属于外来物种,进入我国后可以增加我因生物多样性

B.“一技黄花”成灾最可能的原因是本地缺乏其天敌

C.为控制“一技黄花”可以再从原产地引进其天敌

D.为控制“一技黄花”可从原产地引进与其有竞争关系的生物

二、非选择题(本题包括3小题,每空2分,共40分)

21.(16分)下图甲是依据我国3次人口普查数据,绘制的人口年龄组成图。图乙所示为某种群数量增长曲线图,请回答下列问题:

(1)分析图甲可知:1953年我国人口属于 型,可看出计划生育政策初见成效是 年。

(2)人口也可以看作一个种群来看待。但某校一个班的学生不能看作一个种群,请根据种群的概念,分析其原因

。

(3)分析图乙,某种群数量增长曲线为a~c的条件是

,当种群数量达到e点后,增长率为 。

(4)防治蝗灾应在害虫数量达到 (填图乙中的字母)点之前进行最好,而渔业捕捞后需控制剩余量在 (填图乙中的字母)点。

(5)一个新物种进入某一生态系统后,没有出现如图乙所示的种群数量变化,请根据你所学知识进行分析,最可能的原因是

。

22.(12分)科研工作者对草原进行了调查,请回答下列问题。

(1)外来物种黄花刺茄侵入草原后,在短期内数量迅速增加,黄花刺茄的茎秆和果实上长满尖锐毛刺,毛刺对动物来说是一种 信息,能有效降低动物对黄花刺茄的取食欲望,这表明生态系统中的信息具有

功能。草原上的植被能防风固沙、保持水土,对于缓解相邻地区的沙尘天气有一定的作用,这体现了生物多样性的______价值。

(2)通过调査放牧区与未放牧区土壤中小动物的丰富度发现,放牧区小动物的丰富度明显低于未放牧区,线虫、蚯蚓主要以土壤中的腐殖质为食,这类生物的活动可以促进生态系统的 。

(3)研究丙草原能量传递关系获得下列图解,图中字母A、B、C、D、E表示生态系统的成分,字母a、b、c、d表示能量,数字表示生理过程或能量流动方向。流经该生态系统的总能量是通过_________过程实现的(填数字序号)。食草动物排出的粪便中仍含有部分能量,这一部分能量流入分解者体内的过程应是图示中的______箭头所示(填数字序号)。

23.(12分)湿地生态系统具有稳定环境、物种保护及资源供应等功能。回答下列问题:

(1)湿地生态系统的组成成分应包含生产者、消费者和

。与农田生态系统相比,湿地生态系统的自我调节能力较强,其原因是 。

(2)某湿地生态系统总面积为250 km2,其浅水区向陆地方向依次生长着芦苇、碱蓬、柽柳等,这体现了群落的______结构;甲种植物→乙种动物→丙种动物是生态系统中存在的食物链,乙种动物种群的K值为1000头,当乙种动物的种群密度为__________头/km2时,其种群增长速度最快。

(3)湿地具有储蓄水分,增加空气湿度和调节降水等功能,这体现了生物多样性的_________价值。为保护湿地的生物多样性,我国已建立多个湿地自然保护区,这种保护生物多样性的措施属于__________保护。

2018-2019学年高二上学期第六单元训练卷

生 物(一)答 案

1. 【答案】D

【解析】人口增长会导致人均土地资源不断下降,A不符合题意;人口增长会导致淡水资源短缺,B不符合题意;人口增长会导致人均粮食资源减少,C不符合题意;人口增长会导致能源需求量不断上升,D符合题意。

2. 【答案】C

【解析】随着人口的增长,会带来相应的环境问题,人均生存空间的减少、土地资源压力、能源危机、环境污染等等,因此对环境势必受到不良影响,A正确;环境污染主要原因是工厂的“三废”和生活垃圾引起的,B正确;科学水平的进步,也无法解决耕地等问题,人口数量的增加对环境的压力将增加,C错误;目前世界人口的主要问题是数量增长过快,从而会带来相应的环境问题,D正确。

3. 【答案】D

【解析】我国人口政策控制人类种群数量的变化具有人为因素,所以人类种群数量变化规律不同于其他生物种群,A正确;人口的年龄结构只能预测人口种群数量的变化,不能进行精确的计算,B正确;医疗水平的改善而导致的寿命延长,是我国实行控制生育政策的同时人口仍然保持增长的一个重要原因,C正确;当一对夫妻平均生育两个孩子时,考虑到环境污染、传染病等多种因素的影响,我国人口总量不一定会保持稳定,D错误。

4. 【答案】C

【解析】可持续发展是在不危及后代发展的前提下满足当代人的需求。正因我国人口较多,我们才必须实施可持续发展战略,这也是我国的基本国策,C错误。

5. 【答案】D

【解析】当今全球性生态环境问题主要包括:①?全球气候变化、②水资源短缺、③臭氧层破坏、④?酸雨、⑤土地荒漠化、?⑥海洋污染和生物多样性锐减等,D正确。

6. 【答案】B

【解析】氟利昂的排放可导致臭氧层破坏,B正确。

7. 【答案】C

【解析】大气中二氧化碳增加会通过温室效应影响地球的热平衡,A正确;二氧化碳分子能吸收地球的反射热,使地球升温,B正确;20世纪以来,地球大气中二氧化碳浓度增加的主要原因是人口数量增加,人类的滥砍滥伐和化石燃料的大量使用,C错误;地球变暖引起大气环流气团向两极推移,改变全球降雨格局,使农业生产能力下降,D正确。

8. 【答案】C

【解析】磷元素会导致水体富营养化,浮游生物大量繁殖,消耗水中氧气,导致水质恶化,C正确。

9. 【答案】B

【解析】生物多样性主要包括三个层次的内容:基因(遗传)多样性、物种多样性和生态系统多样性,B正确。

10. 【答案】C

【解析】题目中是指野生植物的基因库的资源效益,属于科学研究价值,C正确。

11. 【答案】C

【解析】生物多样性的价值一般可概括为三个方面:潜在价值、间接价值和直接价值。生物多样性的直接价值是指对人类有食用、药用和工业原料等实用意义的,以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的价值。生物多样性的间接价值是指对生态系统起到重要调节作用的价值,如森林和草地对水土的保持作用,湿地在蓄洪防旱、调节气候等方面的作用;生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值。生物多样性的潜在价值就是目前人类尚不清楚的价值,综上所述,C正确。

12. 【答案】B

【解析】在草原上,昆虫吃草,有的鸟吃草籽,有的鸟吃昆虫,有的鸟既吃草籽又吃昆虫;存在:草→鸟,草→昆虫→食虫鸟的食物链,农作物被网子罩起来以后,鸟飞不进去了,吃草的昆虫失去了鸟的控制,就猖獗起来,从而破坏了食物链,所以导致农业害虫大量繁殖,使粮食减产,B正确。

13. 【答案】A

【解析】生物多样性的保护措施有:就地保护、迁地保护、加强教育和法制管理。就地保护是保护生物多样性最为有效的措施,主要是指建立自然保护区,A正确。

14. 【答案】D

【解析】生物种类越多,营养结构越复杂,生态系统稳定性越强,因此生物多样性是保持生态系统稳态的重要条件,A正确;保护生物多样性,关键是协调好人与生态环境的关系,不能以人为中心,随便的破坏生物多样性,B正确;就地保护的措施包括建立自然保护区,C正确;保护生物多样性的根本措施是建立自然保护区,提高环境容纳量,D错误。

15. 【答案】C

【解析】把沼泽地改造成农田、大量引进外来物种都可能改变当地生态系统的营养结构,对生态系统的稳定性造成破坏,进而对生物的多样性造成破坏,A、B错误;禁止游人进入自然保护区的核心地区,让生物自然繁衍,属于就地保护,是对生物多样性最有效的保护,C正确;使用化学农药防治病虫害,保证经济作物的正常生长,会造成化学农药对环境的污染,不利于保护生物多样性,D错误。

16. 【答案】B

【解析】带来当地原本没有的疾病,A正确;“外来物种”由于环境条件适宜,没有天敌,使得种群数量呈现“J”型曲线,B正确; 可能与本地物种杂交,影响种群基因频率,C正确;大量繁殖,排挤当地原有生物的生存,D正确。

17. 【答案】C

【解析】实施退耕还林有利于增加物种数目,A错误;实施退耕还林有利于保护生态系统多样性,增强植被调节气候的能力,B错误;实施退耕还林有利于植被的恢复,有利于保护生物多样性,C正确;实施退耕还林有利于增加生物种类,增强生态系统的稳定性,D错误。

18. 【答案】C

【解析】盲目引进物种,势必威胁当地其他生物的生存,A错误;不能人为破坏食物链的某个营养级,引起生态平衡失调,B、D错误;要用科学的方法切实做好多样性的保护工作,C正确。

19. 【答案】B

【解析】据分析可知,为避免蔬菜和水果受到各种污染,并保护生态环境,生产中可采取的有效措施是①采用无土栽培(水培法);②使用绿肥等有机肥;⑤采用生物防治虫害,B正确。

20. 【答案】B

【解析】外来物种入侵的主要原因是,环境条件适宜,缺少天敌,没有其它因素的制约,B正确。

21. 【答案】(1)增长 1982

(2)一个学校不是一个自然区域,一个班的学生不包括各个年龄段的个体

(3)食物和空间条件充裕,气候适宜、没有天敌等(或理想环境,无环境阻力) 0

(4)b c

(5)不适应环境而死掉(或适应环境只表现为“J”型增长曲线)

【解析】(1)分析图甲可知:1953年我国人口的年龄结构属于增长型,可看出计划生育政策初见成效是1982年。(2)一个学校不是一个自然区域,一个班的学生不包括各个阶段的年龄组成,因此某校一个班的学生不能看作一个种群。(3)分析图乙,某种群数量增长曲线为a~c的条件是食物充足,天敌少(或理想环境,无环境阻力),当种群数量达到e点后,种群增长率为0。(4)分析图乙可知,防治蝗灾应在害虫数量达到b点之前进行最好,而渔业捕捞后需控制剩余量在c点。(5)一个新物种进入某一生态系统后,由于不适应环境而死掉(或适应环境只表现为“J”型增长曲线),因此没有出现如图乙所示的“S”型增长曲线。

22. 【答案】(1)物理 调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定 间接

(2) 物质循环

(3)① ⑤

【解析】(1)毛刺对动物来说属于物理信息,能有效降低动物对黄花刺茄的取食欲望,说明信息传递能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。草原上的植被具有防风固沙、保持水土等生态功能,这体现了生物多样性的间接价值。(2) 线虫、蚯蚓属于分解者,在以土壤中的腐殖质为食的过程中,将其中的有机物分解为无机物供生产者再利用,促进了生态系统的物质循环。(3) 流经该生态系统的总能量是通过①生产者的光合作用过程实现的。食草动物排出的粪便中含有的能量,属于生产者同化量的一部分,这一部分能量通过⑤分解者的分解作用而流入分解者体内。

23. 【答案】(1)分解者、非生物的物质和能量 湿地生态系统中的生物种类多,营养结构复杂

(2)水平 2

(3)间接 就地

【解析】(1)生态系统的组成成分应包含生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量。与农田生态系统相比,湿地生态系统生物种类多,营养结构复杂,自我调节能力较强。(2)群落中不同地段植被类型的差异体现了群落的水平结构;乙种动物种群的K值为1000头,当种群数量达到K/2时,种群的增长速度最快,此时乙种动物的种群密度为1000/2/250=2(头/km2)时,其种群增长速度最快。(3)湿地储蓄水分,增加空气湿度和调节降水的体现了生物多样性的间接价值。建立多个湿地自然保护区属于保护生物多样性的措施就地保护。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园