7*列夫 托尔斯泰 课件(幻灯片25张)

文档属性

| 名称 | 7*列夫 托尔斯泰 课件(幻灯片25张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 792.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-10-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件25张PPT。列夫·托尔斯泰茨威格

1.了解文章涉及深广的人文背景。

2.反复朗读,联系托尔斯泰的思想变化和人生追求,赏析

精彩语句,体会细节描写。

3.学习运用比喻、夸张等修辞手法进行肖像描写,并体味

其作用。揣摩欲扬先抑的写法。?

4.通过阅读感受托尔斯泰深邃而丰富的精神世界,感悟作

者对托尔斯泰的赞美和崇敬之情,学习托尔斯泰热爱人

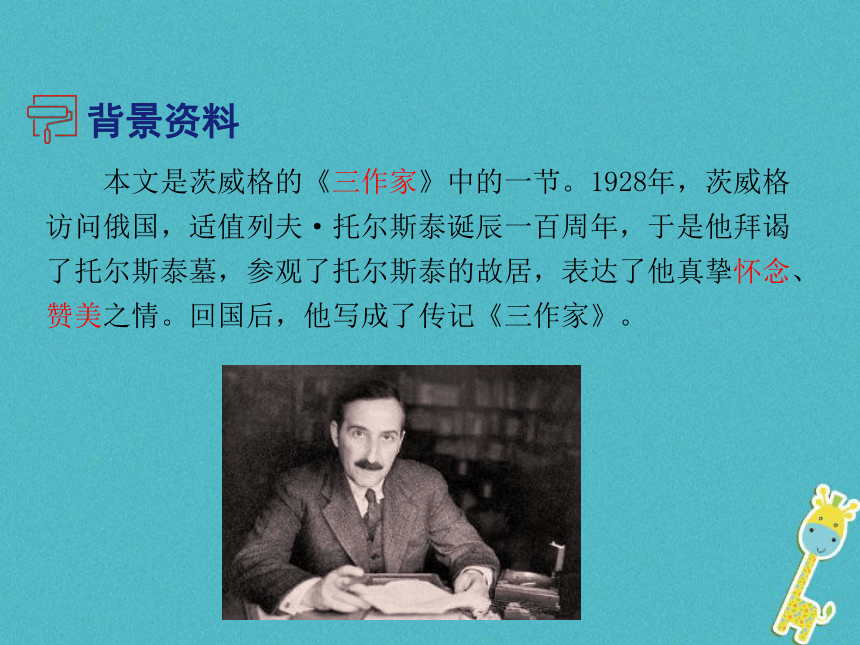

民、执著、博爱的精神品质。学习目标作者介绍 斯蒂芬?茨威格(1881—1942),奥地利小说家、诗人、剧作家、传记作家。擅长写小说、人物传记,也写诗歌、戏剧、传记、散文特写和翻译作品。他的作品以人物的性格塑造及心理刻画见长,他比较喜欢某种戏剧性的情节。但他不是企图以情节的曲折、离奇去吸引读者,而是在生活的平淡中烘托出使人流连忘返的人和事。而他的小说多写人的下意识活动和人在激情驱使下的命运遭际。代表作有短篇小说《象棋的故事》《一个陌生女人的来信》,长篇小说《心灵的焦灼》,回忆录《昨日的世界》,传记《三作家》《罗曼·罗兰》《断头皇后》等。 本文是茨威格的《三作家》中的一节。1928年,茨威格访问俄国,适值列夫·托尔斯泰诞辰一百周年,于是他拜谒了托尔斯泰墓,参观了托尔斯泰的故居,表达了他真挚怀念、赞美之情。回国后,他写成了传记《三作家》。背景资料1.文体知识——人物传记

人物传记是对典型人物的生平、生活、精神等领域进

行系统描述、介绍的一种文学作品形式。是人物或人物资

料的有效记录形式,对历史和时代的变迁等方面的研究具

有重要意义。

人物传记的特征是:真实、生动。

人物传记的分类:可以按写作方式分类(亲笔自传、

口述自传),可以按载体的不同分类(分为传记、画传和

传记片<纪录片>),还可以按传主分类(一般多按传主个

性身份分为多类)。知识链接2.相关人物介绍——列夫·托尔斯泰

列夫·托尔斯泰(1828—1910),19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家,哲学家。1863年到1869年托尔斯泰创作了长篇历史小说《战争与和平》。1873年到1877年他经12次修改,完成其第二部里程碑式巨著《安娜·卡列尼娜》。 70年代末(1879一1882),托尔斯泰的世界观发生巨变,写成《忏悔录》。80年代创了作剧本《黑暗的势力》《教育的果实》,中篇小说《魔鬼》《伊凡·伊里奇之死》《克莱采奏鸣曲》《哈泽·穆拉特》,短篇小说《舞会之后》,长篇小说《复活》。其中,《复活》是他长期思想、艺术探索的总结。列宁曾经评价他是“俄国革命的镜子”。美国文学评论家哈洛?卜伦称他是“从文艺复兴以来唯一能挑战荷马、但丁与莎士比亚的伟大作家”。(1)订正字音

胡髭( ) 长髯( ) 鬈发( )

黝黑( ) 滞留( ) 藏污纳垢( )

愚钝( )??禁锢( ) 正襟危坐( )

犀利( ) 侏儒( ) 酒肆( )

锃亮( ) 甲胄( ) 尴尬( )

粲然( ) 盎然( ) 广袤无垠( )

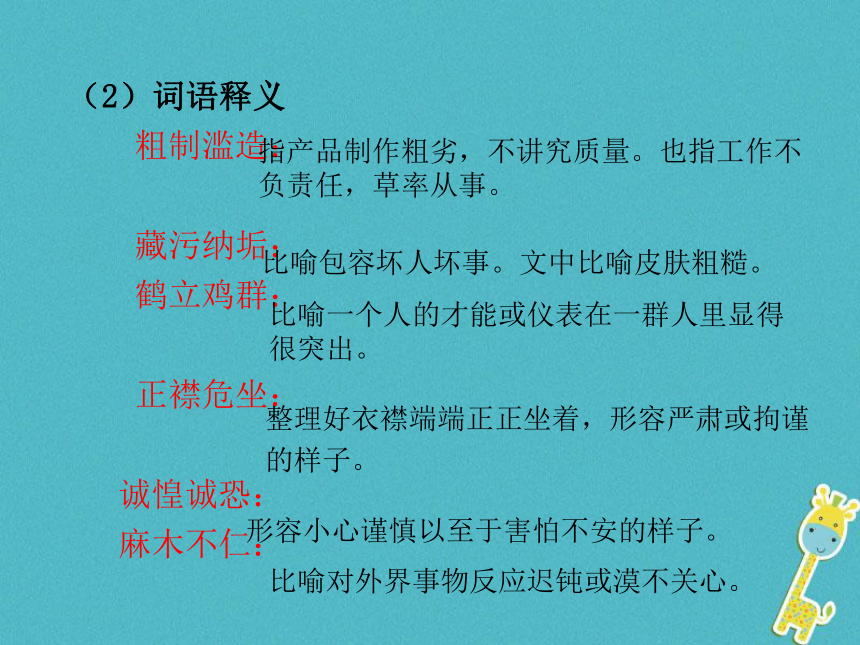

检查预习zīránquányǒuzhìɡòudùnɡùjīnxīrúsìzènɡzhòuɡān ɡàcànànɡmào(2)词语释义

粗制滥造:

藏污纳垢:

鹤立鸡群:

正襟危坐:

诚惶诚恐:

麻木不仁:

指产品制作粗劣,不讲究质量。也指工作不负责任,草率从事。比喻包容坏人坏事。文中比喻皮肤粗糙。比喻一个人的才能或仪表在一群人里显得很突出。整理好衣襟端端正正坐着,形容严肃或拘谨的样子。形容小心谨慎以至于害怕不安的样子。比喻对外界事物反应迟钝或漠不关心。 1.划分层次并说说每个部分和自然段的主要意思。整体感知 第1自然段:写托尔斯泰的多毛、须发浓密的特点。

第2自然段:写托尔斯泰的面部轮廓、结构特征。

第3自然段:进一步描述托尔斯泰的面容、表情。

第4自然段:从多个角度写托尔斯泰长相平平,是俄国普通大众的一员。

第5自然段:写托尔斯泰的外貌会令拜访者感到失望,自然过渡到下文对其眼睛的描写。

第一部分(第1~5段):作者细致的刻画了列夫·托尔斯泰的外貌特征。

第6自然段:写托尔斯泰犀利的目光。

第7自然段:写托尔斯泰的眼睛里蕴藏着丰富的感情。

第8自然段:写托尔斯泰的眼睛的无穷威力。

第9自然段:赞美了托尔斯泰犀利的眼光,揭示了他人生的“不幸”。

第二部分(第6~9段):作者描述了列夫·托尔斯泰非同寻常的眼睛和他犀利的洞察力。

2.请从文中找出运用夸张、比喻修辞手法描写托尔斯泰的眉毛、

须发、皮肤、鼻子、目光和眼睛的句子。 眉毛:“宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。”

须发:“长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的黝黑脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。”“一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。”“来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。”

皮肤:“皮肤藏污纳垢,缺少光泽,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙。”

鼻子:“我们见到的是一个宽宽的、两孔朝天的狮子鼻,仿佛被人一拳打塌了的样子。”

目光:“它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。”

眼睛:“一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光。”“这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。”

1.课文前半部分对于托尔斯泰的肖像描写,突出了哪两个方面

的特点?它们分别对塑造人物形象有何作用?内容探究 一是相貌平庸丑陋,反衬他灵魂的高贵和眼睛的深邃;二是大众化,为了说明他是俄国人民大众的普通一员,与俄国人民同呼吸共命运。是一种欲扬先抑的手法。 写法点拨:欲扬先抑是一种人物描写技巧。“欲扬先抑”的“扬”,是指褒扬、抬高;“抑”,指按下、贬低。作者想褒扬某个人物,却不从褒扬处落笔,而先是按下,从相反的贬抑处落笔。用这种方法,使情节多变,形成波澜起伏,造成鲜明对比,容易使读者在阅读过程中,产生恍然大悟的感觉,留下比较深刻的印象。3.文中对托尔斯泰的外貌描写运用了夸张、比喻的修辞手法,

有什么作用? 外貌描写运用了神奇的夸张和连珠的妙喻不仅使从物的形象鲜明,特征突出,而且使读者无尽的联想。夸张是故意言过其实,尽量作扩大或缩小的描述;比喻不是追求形似,而是追求神肖,这更加凸显托尔斯泰的形貌特征。“形”“神”的独到刻画,使文章主旨深刻,韵味无穷。2.在描写过程中,作者为什么重点描写托尔斯泰的眼睛? 因为眼睛是心灵的窗户,托尔斯泰丰富的精神世界通过他的双眼充分以表现了出来。作者对托尔斯泰的眼睛的描写,已经不再局限于肖像了,而是含蓄地提示了托尔斯泰作为伟大的文学家,对他所处的时代作出准确、深入、全面的描绘,成为时代的代言人。4.本文第一部分为什么作者要着力写托尔斯泰外貌的平庸和普

通? 写托尔斯泰外貌的平庸和普通既是对他肖像的真实刻画,同时又提示出他是俄国人民大众的普通一员;写他面容粗鄙、丑陋的一面,实际上是反衬了他眼睛的无比精美(他是时代的透视镜和多棱镜),反衬他灵魂 高贵。突出了他是一个矛盾体的统一体:进一步探究,可以发现,他形貌和思想精神的矛盾统一,也是他人生追求、态度和其贵族身份的矛盾统一,以及他本身的思想也是矛盾统一的。列宁曾说过:“托尔斯泰观点中的矛盾,的确是一面反映农民在俄国革命中的历史活动所处的各种矛盾状况的镜子。”

1.如何理解“人们无不试图用自己的想象除去他那盖着面孔

的头发,修剪疯长的胡须,以他年轻时刮去胡须的肖像作

为参照,希望用魔法谈出一张光洁的脸——这是引向内心

世界的路标”这句话?品味赏析 这句话交代了上文肖像描写的目的,就“引向内心世界”。它启示我们:成功的肖像描写不仅能再现人物的外貌特征,而且能表现人物的内心世界和精神面貌。 2.“架在小窗上方的横梁——小眼睛上方的额头,倒像是用刀胡乱劈成的木柴……凹陷的脸颊中间生着两片厚厚的嘴唇”这几句有什么作用?

这几句分别对托尔斯泰的额头、皮肤、鼻子、耳朵和嘴唇进行了描写,运用了比喻的修辞手法,生动、细致地刻画出他的面部特征,给人留下深刻的印象,让人产生无穷的联想。

3.如何理解“直到年纪大了以后胡子才变成白色,因而显出几

分慈祥可敬。直到生命的最后十年,他脸上笼罩的厚厚一层

阴云才消除了;直到人生的晚秋,俊秀之光才使这块悲凉这

地解冻”这段话的含义?其中,“直到人生的晚秋,俊秀之

光才使这块悲凉这地解冻”一句运用了什么修辞手法,有什

么作用? 托尔斯泰到晚年实现了他世界观的转变,坚决站到农民的立场上来,对土地私有制表示强烈的否定,对国家和教会进行猛烈地抨击。他反对暴力革命,宣扬基督教的博爱和自我修身,要从宗教、伦理中去寻求解决社会矛盾的道路。

运用了比喻的修辞手法,把晚年托尔斯泰的面部表情的变化比作“悲凉之地解冻”,形象地揭示了托尔斯泰内心世界的巨大变化。5.“它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地

把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处”一句说明了什么? 说明托尔斯泰的眼睛具有敏锐的洞察力,既看到了某些品德高尚的人的内心,也看到了某些道德败坏的人的内心。4.说说“所以说,托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有

一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共

命运”的深刻含义。 这句话是对上文外貌描写的总结升华,揭示出托尔斯泰的人生追求、心路历程,点明托尔斯泰属于俄国普通大众,“他与全体俄国人民同呼吸共命运”,表达了作者对托尔斯泰的喜爱、敬佩之情。写法探究1.本文在艺术手法上的独特性表现哪几个方面? 表现在两个方面:一是作者写出自己心中伟人的平庸粗陋的一面,采用了欲扬先抑的手法;二是大量运用了比喻、夸张的修辞手法。2.本文是如何运用欲扬先抑的手法来突出重点的? 托尔斯泰是作者崇拜的艺术大师,可是他去用了近一半的篇幅来描写自己心中的伟人平庸、粗陋的一面,那与普通人毫无两样的一面。但联系全文就可以发现,作者写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他眼睛的无比精美的,反衬他灵魂的高贵的。第一部分的描写非但没有损害托尔斯泰在读者心目中的形象,反而收到相反的艺术效果,相与衬托,欲扬先抑,使托尔斯泰的眼睛给人留下深刻的印象。鉴赏评价 课文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识

财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他缺少“属于自己

的那一份幸福”,这是否矛盾?你认为托尔斯泰究竟是幸福的

还是不幸的? 不矛盾。“能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富”,这是说这样的人可以成为整个世界及其知识财富的主宰和主人,他无疑是幸福的。便他又是痛苦的,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并努力去改变它,但总是事与愿违,这才是他自己最大的痛苦与不幸。晚年的托尔斯泰厌弃贵族生活,决然放弃财产,以到和家人产生矛盾,最后毅然离家出走,客死于途中,从这个角度来看,他缺少属于自己的幸福。但他把宝贵的精神财富留给后人,他又是伟大而幸福的。拓展延伸 对比分析:《藤野先生》《我的母亲》《列夫·托尔斯泰》

三篇文章都是写人的,但在布局上有何不同?在人物的塑造上

有何特点? 《藤野先生》和《我的母亲》都是通过具体的实例来彰显人物形象的,而《列夫·托尔斯泰》是一张“肖像画”,作者是运用欲扬先抑的手法来塑造人物的形象的。

《藤野先生》对于人物的刻画主要是抓住主要特征,突出精神性格。除用具体的实例外,作者还运用了白描手法来勾画人物特征。《我的母亲》中,作者通过写自己童年至少年时代如何在母亲的严格要求和深情关爱下成长的几件事,从而刻画出人物的形象。《列夫·托尔斯泰》主要是给主人公一张画像,不仅展现了主人公独特的外貌特征,更揭示了主人公深邃的精神世界。

本文通过大量的比喻、夸张,描绘了列夫·托尔斯泰的肖像,为我们展现了托尔斯泰平凡而又独特的外貌特征,更为我们提示了托尔斯泰深邃的精神世界,从而表达出对他的崇敬和赞美之情。王祥夫在《重读大师》一书中说:“读托尔斯泰的小说,总似乎让人能听到一种深深的叹息,感受到作家在无情地鞭挞着人类的灵魂,而同时,也能让你感到他对人的深深的爱,一切都基于深深的爱。”学习了茨威格通过托尔斯泰的眼睛展示出的他的深邃的内心世界,我们对这样的评价有了更深的理解。总 结 抑 多毛、须发浓密

面部轮廓:田野村夫的脸孔 正面描写

列 外貌特征 面部表情:忧郁、消沉

夫 (平庸、丑陋) 长相平平

· 普通大众 侧面描写 崇敬

托 令人失望 赞美

尔 犀利的目光

斯 非同寻常的眼睛 蕴含丰富情感 精美

泰 (敏察、深刻) 眼睛的威力 绝伦

扬 赞美眼睛的威力结构图示

1.了解文章涉及深广的人文背景。

2.反复朗读,联系托尔斯泰的思想变化和人生追求,赏析

精彩语句,体会细节描写。

3.学习运用比喻、夸张等修辞手法进行肖像描写,并体味

其作用。揣摩欲扬先抑的写法。?

4.通过阅读感受托尔斯泰深邃而丰富的精神世界,感悟作

者对托尔斯泰的赞美和崇敬之情,学习托尔斯泰热爱人

民、执著、博爱的精神品质。学习目标作者介绍 斯蒂芬?茨威格(1881—1942),奥地利小说家、诗人、剧作家、传记作家。擅长写小说、人物传记,也写诗歌、戏剧、传记、散文特写和翻译作品。他的作品以人物的性格塑造及心理刻画见长,他比较喜欢某种戏剧性的情节。但他不是企图以情节的曲折、离奇去吸引读者,而是在生活的平淡中烘托出使人流连忘返的人和事。而他的小说多写人的下意识活动和人在激情驱使下的命运遭际。代表作有短篇小说《象棋的故事》《一个陌生女人的来信》,长篇小说《心灵的焦灼》,回忆录《昨日的世界》,传记《三作家》《罗曼·罗兰》《断头皇后》等。 本文是茨威格的《三作家》中的一节。1928年,茨威格访问俄国,适值列夫·托尔斯泰诞辰一百周年,于是他拜谒了托尔斯泰墓,参观了托尔斯泰的故居,表达了他真挚怀念、赞美之情。回国后,他写成了传记《三作家》。背景资料1.文体知识——人物传记

人物传记是对典型人物的生平、生活、精神等领域进

行系统描述、介绍的一种文学作品形式。是人物或人物资

料的有效记录形式,对历史和时代的变迁等方面的研究具

有重要意义。

人物传记的特征是:真实、生动。

人物传记的分类:可以按写作方式分类(亲笔自传、

口述自传),可以按载体的不同分类(分为传记、画传和

传记片<纪录片>),还可以按传主分类(一般多按传主个

性身份分为多类)。知识链接2.相关人物介绍——列夫·托尔斯泰

列夫·托尔斯泰(1828—1910),19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家,哲学家。1863年到1869年托尔斯泰创作了长篇历史小说《战争与和平》。1873年到1877年他经12次修改,完成其第二部里程碑式巨著《安娜·卡列尼娜》。 70年代末(1879一1882),托尔斯泰的世界观发生巨变,写成《忏悔录》。80年代创了作剧本《黑暗的势力》《教育的果实》,中篇小说《魔鬼》《伊凡·伊里奇之死》《克莱采奏鸣曲》《哈泽·穆拉特》,短篇小说《舞会之后》,长篇小说《复活》。其中,《复活》是他长期思想、艺术探索的总结。列宁曾经评价他是“俄国革命的镜子”。美国文学评论家哈洛?卜伦称他是“从文艺复兴以来唯一能挑战荷马、但丁与莎士比亚的伟大作家”。(1)订正字音

胡髭( ) 长髯( ) 鬈发( )

黝黑( ) 滞留( ) 藏污纳垢( )

愚钝( )??禁锢( ) 正襟危坐( )

犀利( ) 侏儒( ) 酒肆( )

锃亮( ) 甲胄( ) 尴尬( )

粲然( ) 盎然( ) 广袤无垠( )

检查预习zīránquányǒuzhìɡòudùnɡùjīnxīrúsìzènɡzhòuɡān ɡàcànànɡmào(2)词语释义

粗制滥造:

藏污纳垢:

鹤立鸡群:

正襟危坐:

诚惶诚恐:

麻木不仁:

指产品制作粗劣,不讲究质量。也指工作不负责任,草率从事。比喻包容坏人坏事。文中比喻皮肤粗糙。比喻一个人的才能或仪表在一群人里显得很突出。整理好衣襟端端正正坐着,形容严肃或拘谨的样子。形容小心谨慎以至于害怕不安的样子。比喻对外界事物反应迟钝或漠不关心。 1.划分层次并说说每个部分和自然段的主要意思。整体感知 第1自然段:写托尔斯泰的多毛、须发浓密的特点。

第2自然段:写托尔斯泰的面部轮廓、结构特征。

第3自然段:进一步描述托尔斯泰的面容、表情。

第4自然段:从多个角度写托尔斯泰长相平平,是俄国普通大众的一员。

第5自然段:写托尔斯泰的外貌会令拜访者感到失望,自然过渡到下文对其眼睛的描写。

第一部分(第1~5段):作者细致的刻画了列夫·托尔斯泰的外貌特征。

第6自然段:写托尔斯泰犀利的目光。

第7自然段:写托尔斯泰的眼睛里蕴藏着丰富的感情。

第8自然段:写托尔斯泰的眼睛的无穷威力。

第9自然段:赞美了托尔斯泰犀利的眼光,揭示了他人生的“不幸”。

第二部分(第6~9段):作者描述了列夫·托尔斯泰非同寻常的眼睛和他犀利的洞察力。

2.请从文中找出运用夸张、比喻修辞手法描写托尔斯泰的眉毛、

须发、皮肤、鼻子、目光和眼睛的句子。 眉毛:“宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。”

须发:“长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的黝黑脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。”“一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。”“来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。”

皮肤:“皮肤藏污纳垢,缺少光泽,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙。”

鼻子:“我们见到的是一个宽宽的、两孔朝天的狮子鼻,仿佛被人一拳打塌了的样子。”

目光:“它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。”

眼睛:“一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光。”“这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。”

1.课文前半部分对于托尔斯泰的肖像描写,突出了哪两个方面

的特点?它们分别对塑造人物形象有何作用?内容探究 一是相貌平庸丑陋,反衬他灵魂的高贵和眼睛的深邃;二是大众化,为了说明他是俄国人民大众的普通一员,与俄国人民同呼吸共命运。是一种欲扬先抑的手法。 写法点拨:欲扬先抑是一种人物描写技巧。“欲扬先抑”的“扬”,是指褒扬、抬高;“抑”,指按下、贬低。作者想褒扬某个人物,却不从褒扬处落笔,而先是按下,从相反的贬抑处落笔。用这种方法,使情节多变,形成波澜起伏,造成鲜明对比,容易使读者在阅读过程中,产生恍然大悟的感觉,留下比较深刻的印象。3.文中对托尔斯泰的外貌描写运用了夸张、比喻的修辞手法,

有什么作用? 外貌描写运用了神奇的夸张和连珠的妙喻不仅使从物的形象鲜明,特征突出,而且使读者无尽的联想。夸张是故意言过其实,尽量作扩大或缩小的描述;比喻不是追求形似,而是追求神肖,这更加凸显托尔斯泰的形貌特征。“形”“神”的独到刻画,使文章主旨深刻,韵味无穷。2.在描写过程中,作者为什么重点描写托尔斯泰的眼睛? 因为眼睛是心灵的窗户,托尔斯泰丰富的精神世界通过他的双眼充分以表现了出来。作者对托尔斯泰的眼睛的描写,已经不再局限于肖像了,而是含蓄地提示了托尔斯泰作为伟大的文学家,对他所处的时代作出准确、深入、全面的描绘,成为时代的代言人。4.本文第一部分为什么作者要着力写托尔斯泰外貌的平庸和普

通? 写托尔斯泰外貌的平庸和普通既是对他肖像的真实刻画,同时又提示出他是俄国人民大众的普通一员;写他面容粗鄙、丑陋的一面,实际上是反衬了他眼睛的无比精美(他是时代的透视镜和多棱镜),反衬他灵魂 高贵。突出了他是一个矛盾体的统一体:进一步探究,可以发现,他形貌和思想精神的矛盾统一,也是他人生追求、态度和其贵族身份的矛盾统一,以及他本身的思想也是矛盾统一的。列宁曾说过:“托尔斯泰观点中的矛盾,的确是一面反映农民在俄国革命中的历史活动所处的各种矛盾状况的镜子。”

1.如何理解“人们无不试图用自己的想象除去他那盖着面孔

的头发,修剪疯长的胡须,以他年轻时刮去胡须的肖像作

为参照,希望用魔法谈出一张光洁的脸——这是引向内心

世界的路标”这句话?品味赏析 这句话交代了上文肖像描写的目的,就“引向内心世界”。它启示我们:成功的肖像描写不仅能再现人物的外貌特征,而且能表现人物的内心世界和精神面貌。 2.“架在小窗上方的横梁——小眼睛上方的额头,倒像是用刀胡乱劈成的木柴……凹陷的脸颊中间生着两片厚厚的嘴唇”这几句有什么作用?

这几句分别对托尔斯泰的额头、皮肤、鼻子、耳朵和嘴唇进行了描写,运用了比喻的修辞手法,生动、细致地刻画出他的面部特征,给人留下深刻的印象,让人产生无穷的联想。

3.如何理解“直到年纪大了以后胡子才变成白色,因而显出几

分慈祥可敬。直到生命的最后十年,他脸上笼罩的厚厚一层

阴云才消除了;直到人生的晚秋,俊秀之光才使这块悲凉这

地解冻”这段话的含义?其中,“直到人生的晚秋,俊秀之

光才使这块悲凉这地解冻”一句运用了什么修辞手法,有什

么作用? 托尔斯泰到晚年实现了他世界观的转变,坚决站到农民的立场上来,对土地私有制表示强烈的否定,对国家和教会进行猛烈地抨击。他反对暴力革命,宣扬基督教的博爱和自我修身,要从宗教、伦理中去寻求解决社会矛盾的道路。

运用了比喻的修辞手法,把晚年托尔斯泰的面部表情的变化比作“悲凉之地解冻”,形象地揭示了托尔斯泰内心世界的巨大变化。5.“它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地

把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处”一句说明了什么? 说明托尔斯泰的眼睛具有敏锐的洞察力,既看到了某些品德高尚的人的内心,也看到了某些道德败坏的人的内心。4.说说“所以说,托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有

一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共

命运”的深刻含义。 这句话是对上文外貌描写的总结升华,揭示出托尔斯泰的人生追求、心路历程,点明托尔斯泰属于俄国普通大众,“他与全体俄国人民同呼吸共命运”,表达了作者对托尔斯泰的喜爱、敬佩之情。写法探究1.本文在艺术手法上的独特性表现哪几个方面? 表现在两个方面:一是作者写出自己心中伟人的平庸粗陋的一面,采用了欲扬先抑的手法;二是大量运用了比喻、夸张的修辞手法。2.本文是如何运用欲扬先抑的手法来突出重点的? 托尔斯泰是作者崇拜的艺术大师,可是他去用了近一半的篇幅来描写自己心中的伟人平庸、粗陋的一面,那与普通人毫无两样的一面。但联系全文就可以发现,作者写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他眼睛的无比精美的,反衬他灵魂的高贵的。第一部分的描写非但没有损害托尔斯泰在读者心目中的形象,反而收到相反的艺术效果,相与衬托,欲扬先抑,使托尔斯泰的眼睛给人留下深刻的印象。鉴赏评价 课文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识

财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他缺少“属于自己

的那一份幸福”,这是否矛盾?你认为托尔斯泰究竟是幸福的

还是不幸的? 不矛盾。“能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富”,这是说这样的人可以成为整个世界及其知识财富的主宰和主人,他无疑是幸福的。便他又是痛苦的,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并努力去改变它,但总是事与愿违,这才是他自己最大的痛苦与不幸。晚年的托尔斯泰厌弃贵族生活,决然放弃财产,以到和家人产生矛盾,最后毅然离家出走,客死于途中,从这个角度来看,他缺少属于自己的幸福。但他把宝贵的精神财富留给后人,他又是伟大而幸福的。拓展延伸 对比分析:《藤野先生》《我的母亲》《列夫·托尔斯泰》

三篇文章都是写人的,但在布局上有何不同?在人物的塑造上

有何特点? 《藤野先生》和《我的母亲》都是通过具体的实例来彰显人物形象的,而《列夫·托尔斯泰》是一张“肖像画”,作者是运用欲扬先抑的手法来塑造人物的形象的。

《藤野先生》对于人物的刻画主要是抓住主要特征,突出精神性格。除用具体的实例外,作者还运用了白描手法来勾画人物特征。《我的母亲》中,作者通过写自己童年至少年时代如何在母亲的严格要求和深情关爱下成长的几件事,从而刻画出人物的形象。《列夫·托尔斯泰》主要是给主人公一张画像,不仅展现了主人公独特的外貌特征,更揭示了主人公深邃的精神世界。

本文通过大量的比喻、夸张,描绘了列夫·托尔斯泰的肖像,为我们展现了托尔斯泰平凡而又独特的外貌特征,更为我们提示了托尔斯泰深邃的精神世界,从而表达出对他的崇敬和赞美之情。王祥夫在《重读大师》一书中说:“读托尔斯泰的小说,总似乎让人能听到一种深深的叹息,感受到作家在无情地鞭挞着人类的灵魂,而同时,也能让你感到他对人的深深的爱,一切都基于深深的爱。”学习了茨威格通过托尔斯泰的眼睛展示出的他的深邃的内心世界,我们对这样的评价有了更深的理解。总 结 抑 多毛、须发浓密

面部轮廓:田野村夫的脸孔 正面描写

列 外貌特征 面部表情:忧郁、消沉

夫 (平庸、丑陋) 长相平平

· 普通大众 侧面描写 崇敬

托 令人失望 赞美

尔 犀利的目光

斯 非同寻常的眼睛 蕴含丰富情感 精美

泰 (敏察、深刻) 眼睛的威力 绝伦

扬 赞美眼睛的威力结构图示

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读