第9章 化学与社会发展(全章教案)[下学期]

文档属性

| 名称 | 第9章 化学与社会发展(全章教案)[下学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 110.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2006-01-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第9章 化学与社会发展

第一节 化学与能源

教学目标:

认知目标:

1.了解常见的能源,认识节约能源和开发新能源的重要性;

2.知道电池中的能量转化,了解常见的电池及其性质、使用和回收;

3.了解氢能源的优缺点,及其发展前景

4.掌握氢气的实验室制法,并提高探究学习的能力

能力目标:

1.能够了解社会的发展与能源利用的关系;

2.能够熟悉并理解实验室制取氢气的原理;

情感目标:

引导学生注意联系周围事物,培养自己的观察、对比和实验探究能力

教学重点和难点:

1.化学能源的含义;2.化学燃料及对环境的影响;3.化学能转化为电能;4.氢气的制取和氢能源

探究实验:

化学能转化为电能的实验

知识整理:

一.预备知识:化学燃料及其对环境的影响

1.化石燃料:主要是指埋藏在地下不能再生的燃料资源,主要包括了煤、石油、天然气等。

2.化学燃料带来的环境问题:

(1)煤、石油、天然气的燃烧产物都会有二氧化碳,是温室气体,造成全球气候变暖;

(2)化石燃料中,特别是煤和石油,含有硫、氮等杂质,燃烧产物中含有SO2、NOx等酸性物质,造成酸雨等大气污染物;

(3)燃烧产生的热量,对周围的环境造成热污染

(4)利用煤的燃烧进行火力发电中,能量的转化:

化学能→热能→机械能→电能

由于转化方式复杂、步骤繁多,造成能量有很大的损失。

二.化学能转化为电能

1.化学电源:是一种将化学能直接转化为电能的装置,常见的电池是化学电源。

2.化学电源的优点:既可以减少大气污染,又可以提高能量的转化效率。

3.实验:化学能转化为电能的实验

实验仪器:烧杯、铜片、锌片、导线若干、电流表、硫酸铜溶液

实验步骤:用砂纸擦去铜片、锌片表面的氧化膜,用导线将铜片与正极相连,锌片与负极相连,然后铜片、锌片一起插入盛有硫酸铜溶液的烧杯中。

实验现象 电流计的指针发生偏转,锌片表面变色,长时间后溶液颜色变浅

化学方程式 Zn + CuSO4 == Cu + ZnSO4

电流计偏转原因 烧杯中发生了化学变化,在这种条件下化学变化可以发生电流,将化学能转化为电能。

能量转化的形式 化学能直接转化为电能

使用化学电源的优点 提高能量的转化效率,减少大气污染

注意:燃料电池等。

3.废旧电池丢弃对环境的影响

废旧电池的危害主要集中在重金属上,如汞、铅、镉。这些物质泄露出来进入水或土壤,就会通过各种途径进入了人体的食物链,最终带来危害。因此务必要正确使用电池,并妥善回收。

三.氢能源

1.氢能源的优点:

(1)原料不受限制(来源广);(2)燃烧时放出热量多(热值高);(3)生成物不会污染环境。

故称为“绿色能源”。

2.氢能源的缺点:

(1)制备氢气的能耗问题(成本高);(2)氢气的储存和运输等问题(安全问题)

3.氢能源的发展前景:要利用太阳能来分解水制取氢气,制备高效、廉价的储氢材料。

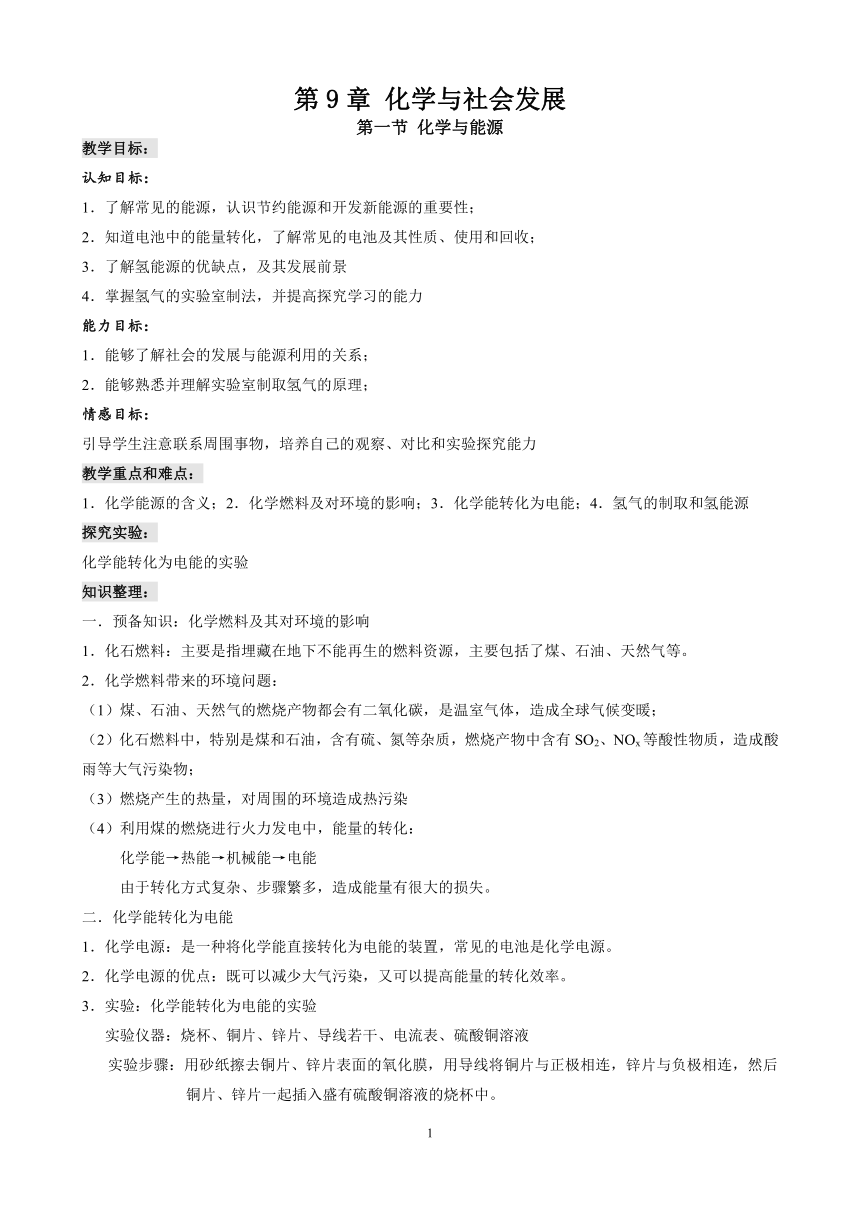

4.实验室制取氢气

(1)实验原理:通过活泼金属与稀硫酸反应制取氢气

通常是用金属锌与稀硫酸反应,金属镁反应速度过快,不利于收集,金属铁反应过慢

若用稀盐酸与锌反应生成氢气,会使制得的氢气中含有氯化氢气体。

(2)反应方程式:Zn+H2SO4==ZnSO4+H2↑

(3)反应装置:

注意点:

A. 长颈漏斗的下端需伸入垫片以下,形成液封,以及有利于固液可以分离。

B. 由于氢气难溶于水,密度比空气小,故能用排水法或向下排空气法收集。

C. 优点:可以控制反应的开始与结束,节省药品;可以随时向仪器中添加液体试剂

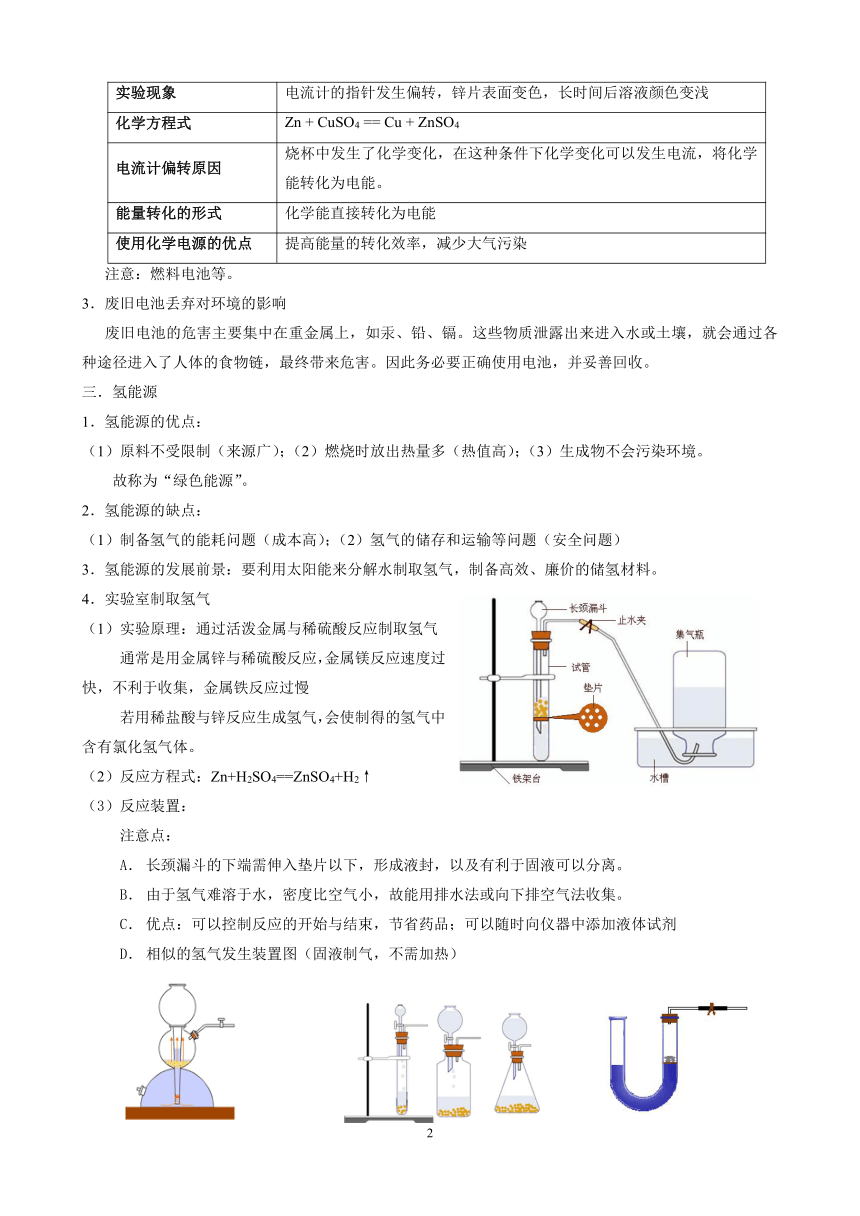

D. 相似的氢气发生装置图(固液制气,不需加热)

(4)实验步骤

A.按照实验要求,安装好实验仪器;

B.检查仪器装置的气密性:关闭止水夹,向分液漏斗中加入足量的水,若漏斗中的液面能存在一段水柱,并不持续下降,则说明原装置气密性良好;

C.装药品:先将锌粒放在垫片上,打开止水夹后,向长颈漏斗中注入稀盐酸,发生反应放出氢气;

D.验纯气体:因为氢气是可燃性气体,进行性质实验之前务必进行验纯

用排水法收集一试管氢气,用拇指堵住,试管口朝下,移近火焰,再移开拇指点火。如果听到尖锐的爆鸣声,则表示氢气不纯,需要重新收集并验纯;如果只听到很微弱的噗噗的声音,则说明氢气已经纯净。

E.收集气体:利用排水法或向下排空气法收集。

F.结束实验:关闭止水夹,产生的氢气无法从导气管中逸出,试管中的气压增大,就会将稀硫酸由分液漏斗下端管口压回分液漏斗中,从而使稀硫酸与锌粒分离,反应停止。

5.氢气的性质与应用

(1)可燃性:在空气被点燃后,发出淡蓝色火焰,放出大量的热

2H2 + O2 2H2O (主要用于气体高能燃料)

(2)还原性:在加热条件下,能与氧化铜等反应,使之变红。

H2 + CuO Cu + 2H2O(主要用于冶炼金属)

第二节 化学与材料

教学目标:

认知目标:

1.知道材料是社会进步的物质基础,了解材料开发和应用与化学科学发展之间的关系;

2.知道青铜、钢铁等合金在人类历史发展中具有的划时代的意义;

3.了解无机非金属材料(如陶瓷、玻璃、水泥等)在生产、生活中的应用;

4.了解纤维等合成材料的分类、性质和用途,知道“白色污染”的危害及其防治方法;

能力目标:

1.通过探究性实验掌握几种纤维、聚乙烯与聚氯乙烯的鉴别方法;

2.能够初步了解各种材料的优缺点及其应用

情感目标:

通过材料化学的学习,了解各种材料在社会发展中的重要作用

教学重点与难点:

1.无机非金属材料的用途;2.合成材料的概念、简单性质和性能及其用途 3.复合材料的用途

探究实验:

1.棉线、羊毛线、化纤布料的性质对比实验;2.聚乙烯和聚氯乙烯性质对比实验

知识整理:

一.金属材料

1.定义:金属材料包括纯金属与合金;

2.金属使用的历史过程:

青铜器时代:青铜器是人类社会最先使用的金属材料;

(青铜:主要为铜(Cu)、锡(Sn)的合金)

铁器时代:钢铁的使用代表了中国进入了封建社会;

(注意回忆与复习“冶炼生铁与钢”有关知识)

近现代:铝合金等新型合金的材料;

金属铝的冶炼方法:电解熔融状态的氧化铝

提问:通过人类社会利用金属材料的顺序的分析,你觉得与哪些因素有关?

回答:(1)与金属活动性顺序有关,Cu、Fe、Al的金属活动性依次增强,活动性弱的金属,先利用

(2)与冶炼金属工艺的难易程度有关,Al需要电解,冶炼要求最高,所以后利用。

3.新型金属材料:

铝钛合金:耐腐蚀、质轻、高强度、高韧性,主要用于飞机制造工业;

储氢合金:方便的储存、释放合金,主要用于镍氢电池;

“形状记忆”合金:效果最好的合金为镍钛合金,影响其形态的因素为温度。

4.金属材料的优点及缺点:强度大,但不耐腐蚀

注意回忆与复习“金属的腐蚀与防护”的相关内容

二.无机非金属材料

1.主要包括:陶瓷、玻璃、水泥等

优点:耐高温;缺点:脆性大

2.陶瓷:

(1)陶瓷的原料:瓷土、粘土、长石、石英等

(2)陶瓷的使用:

A.添加氧化铝(Al2O3)或氮化硅(Si3N4)的陶瓷,耐高温、高强度,可用于制造发动机零件;

B.用羟基磷酸钙[Ca5(OH)(PO4)3]为原料生产的陶瓷,具有生物相容性,能制造人工固、关节等;

C.压电陶瓷,能将压力转变为电能的陶瓷,用于代替打火机中的火石;

3.玻璃:

(1)制造玻璃的原料:砂子(主要成分SiO2)、石灰石(主要成分CaCO3)和纯碱(Na2CO3)等;

(2)玻璃的种类及用途

A.钠玻璃,用途最广泛的、最常见的玻璃;

B.铅玻璃,具有很好的光折射性能,又称光学玻璃;

C.钾玻璃,质坚,主要用于雕刻玻璃,工艺装饰品;

D.钢化玻璃,成份与普通玻璃相同,只是工艺不同,使之质坚,主要用于汽车挡风玻璃等。

问题:制造普通玻璃的原料是纯碱、石灰石、石英,反应原理是碳酸钠、碳酸钙在高温下分别跟石英反应生成硅酸盐(CaSiO3)。写出这两个反应的化学方程式。

回答:Na2CO3+SiO2==Na2SiO3+CO2↑;CaCO3+SiO2==CaSiO3+CO2↑

三.合成材料(又称,有机合成材料)

1.主要包括:塑料、合成橡胶、合成纤维

优点:强度大、密度小;缺点:不耐高温

2.塑料:

(1)常见的塑料:聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、有机玻璃(PMMA)和电木塑料;

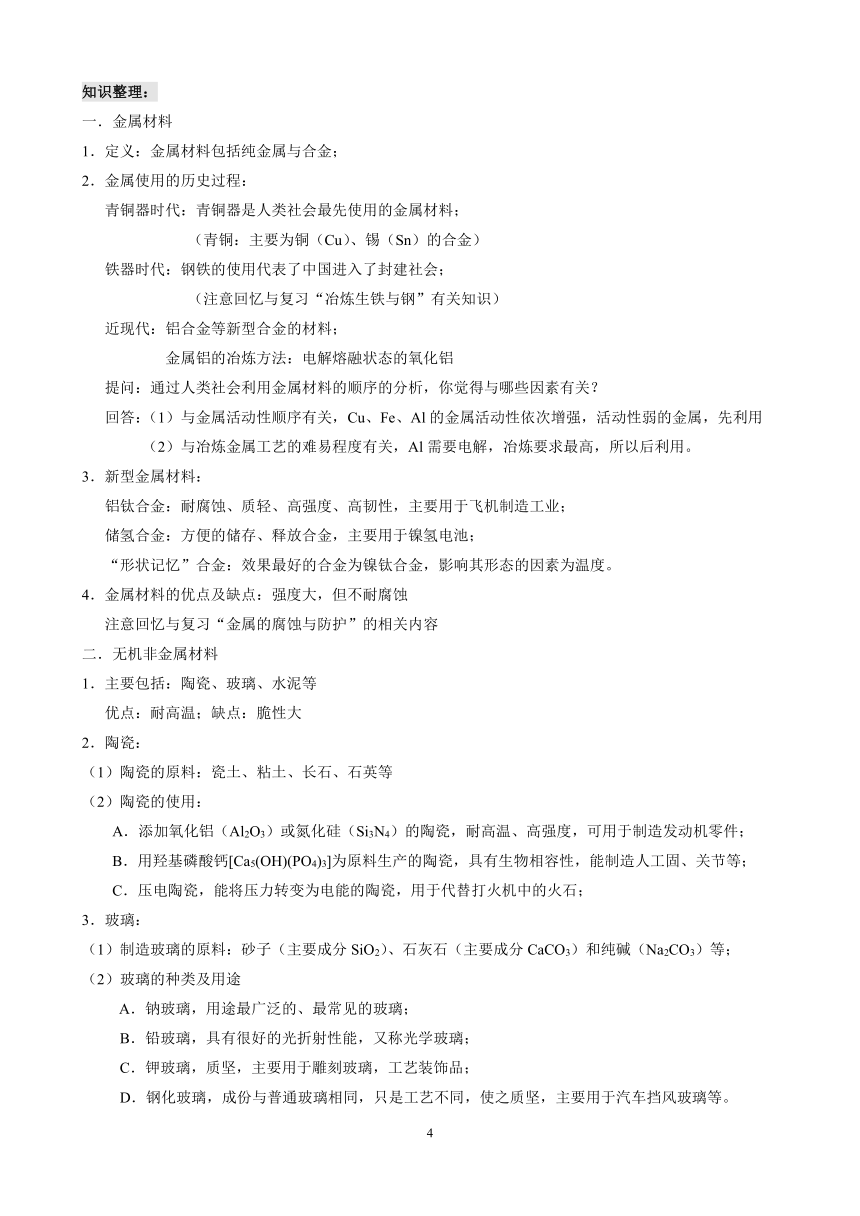

(2)实验:点燃聚乙烯及聚氯乙烯,观察现象

实验样品 实 验 现 象 解释与结论

燃烧情况 是否有黑烟 是否有气味

聚乙烯 易燃,不断滴落 没有 无气味 组成元素为C、H,生成物为CO2、H2O,故聚乙烯无毒,可用于包装食品。

聚氯乙烯 不易燃烧 大量黑烟 产生刺鼻气味 组成元素为C、H、Cl,生成物除了CO2、H2O外,还有HCl或其他含氯物质。故聚氯乙烯有毒,不宜用于包装食品。

(3)塑料的应用带来的负面影响——“白色污染”(废弃塑料的增加,带来的环境污染)

(4)解决“白色污染”问题:

A.尽可能的减少使用塑料制品;B.回收废旧塑料;C.研制和推广可降解塑料

3.合成橡胶:

(1)向橡胶中添加炭黑,为了增加其耐磨性;

(2)向橡胶中添加硫元素,为了增加其强度,但会减弱其弹性。

(3)合成橡胶与天然橡胶相比,优点为良好的弹性、绝缘性及耐高温性。

4.合成纤维:

(1)合成原料:主要为石油、煤、石灰石、水、空气等;

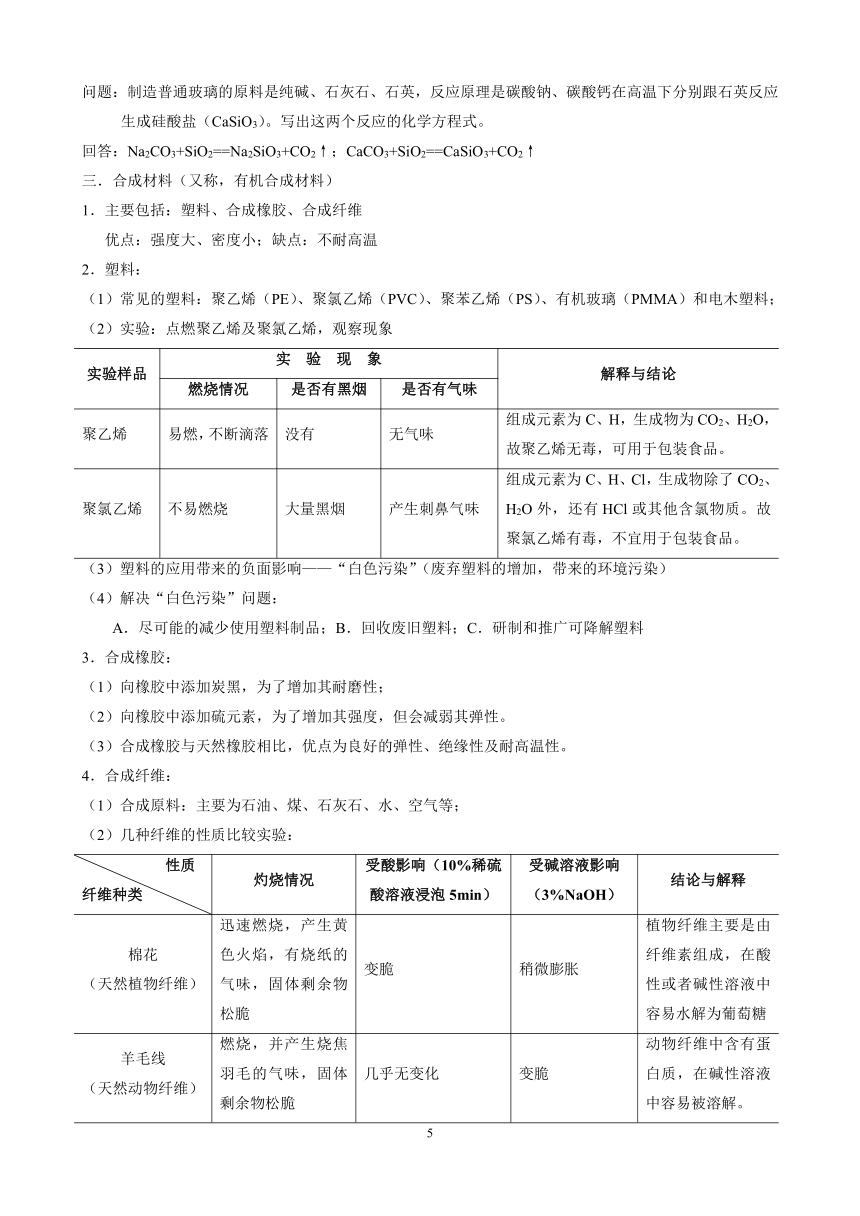

(2)几种纤维的性质比较实验:

性质纤维种类 灼烧情况 受酸影响(10%稀硫酸溶液浸泡5min) 受碱溶液影响(3%NaOH) 结论与解释

棉花(天然植物纤维) 迅速燃烧,产生黄色火焰,有烧纸的气味,固体剩余物松脆 变脆 稍微膨胀 植物纤维主要是由纤维素组成,在酸性或者碱性溶液中容易水解为葡萄糖

羊毛线(天然动物纤维) 燃烧,并产生烧焦羽毛的气味,固体剩余物松脆 几乎无变化 变脆 动物纤维中含有蛋白质,在碱性溶液中容易被溶解。

尼龙线(合成纤维) 燃烧时先卷曲、融化,后燃烧,冷却后固体剩余物变硬 几乎无变化 几乎无变化 合成纤维耐酸碱溶液的腐蚀

(3)合成纤维的优点与缺点

A.优点:强度高、耐磨、弹性好、耐化学腐蚀性;B.缺点:吸水性和透水性差

四.复合材料

1.定义:是将两种或者两种以上的材料复合成一体而形成的材料,具有更优异的综合性能。

2.主要集中复合材料

(1)钢筋混凝土:钢筋(金属材料)和混凝土(无机非金属材料)的复合材料;

(2)机动车轮胎:合金钢(金属材料)和合成橡胶(合成材料)的复合材料;

(3)玻璃钢:塑料(合成纤维)和玻璃纤维(无机非金属材料)的复合材料;

(4)碳纤维

典型例题:

例1 如何识别聚乙烯薄膜和聚氯乙烯薄膜?

分析:由于两种薄膜组成的元素不同,致使燃烧的生成物不同,可以通过上面的对比实验得以分辨。

聚乙烯燃烧后无刺激性气味,无黑烟;聚氯乙烯燃烧后有刺激性气味,并有大量黑烟。

例2 下列物质所用的高分子材料,你认为具有热固性的是( )

A.塑料凉鞋 B.自行车内胎 C.电线外面的塑料护套 D.电熨斗的塑料部件

分析:按塑料受热时的特征分热塑性塑料和热固性塑料。热塑性塑料受热软化,可以反复塑制,如聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等;热固性塑料加工成型以后变为不溶、不熔状态,如酚醛、氨基塑料等。从此特征,根据日常生活经验,A、B、C三种塑料受热都易发生形变、熔化,而电熨斗上的塑料不能形变,故选D。

第三节 化学与环境

教学要求:

认知目标:

1.知道中国环境保护标志,了解环境污染的危害和保护环境的必要性;

2.了解大气、土壤、水污染的现况,以及污染的成因、危害及防护措施;

3.通过探究,掌握酸雨的成因及危害和污水净化的基本原理

能力目标:

能够通过对环境污染的成因,做出初步的设想来改善及防护;

情感目标:

通过对环境污染现状及危害的了解,使学生珍爱自己身边的环境,提高环保意识

教学重点与难点:

1.空气污染物及其主要来源,硫在空气及氧气中燃烧,酸雨的形成;

2.水污染的主要来源;废水净化的简单原理。

探究实验:

通过硫的燃烧了解酸雨形成的原理

知识整理:

预备知识:中国环境标志图形由清山、绿水、太阳及十个环组成。环境标志的中心结构表示人类赖以生存的环境;外围的十个环紧密结合,环环紧扣,表示公众参与,共同保护环境;同时十个环的“环”字与环境的“环”同字,其寓意为“全民联合起来,共同保护人类赖以生存的环境。”

一.还人类洁净的空气

1.空气污染物:主要有二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和可吸入颗粒等;

2.空气污染的来源:

(1)化石燃料的燃烧(主要是含硫燃料燃烧产生SO2、燃料燃烧排放的粉尘、CO等);

(2)工厂废气的排放(主要是NOx、SO2等酸性气体的排放);

(3)汽车尾气的排放(主要是NOx、CO等有害气体的排放);

(4)日常生活的其他方面(如裸露地表、工地沙土等造成的粉尘;燃放烟花爆竹等引起的SO2等气体);

3.空气污染带来的危害:

(1)NOx、SO2等气体形成酸雨(主要成分为HNO3、H2SO4等)

A.实验:模拟硫酸型酸雨的形成

实验内容 实验现象 实验结论及解释

在空气中被点燃 在氧气中燃烧

硫与氧气发生反应 在燃烧匙被加热,硫先熔化为液体,然后被点燃,发出淡蓝色火焰,生成一种刺激性气味的气体 伸入充满氧气的集气瓶中,硫剧烈燃烧,发出明亮的蓝紫色火焰,生成刺激性气味的气体 硫在氧气中燃烧生成二氧化硫气体S + O2 SO2

用注射器抽取40mL的SO2与10mL水混合 如水中滴有紫色石蕊试剂,则液体变为红色。 二氧化硫溶于水形成亚硫酸,水溶液呈酸性SO2 + H2O == H2SO3

将少量混合液滴在pH试纸上,发现pH=4

酸雨的形成过程用化学方程式表示为: (1)含硫物质的燃烧产生二氧化硫:S + O2 SO2(2)在空气中,尘埃等催化作用下,SO2逐渐转化为SO3:2SO2+O2 2SO3(3)SO2、SO3溶于水形成对应的酸:SO2 + H2O == H2SO3 ;SO3 + H2O == H2SO4

(2)酸雨的危害

主要为腐蚀建筑设施(如大理石雕像,钢铁设施等);影响植物的生长,使农作物减产;土壤及水体的酸化;影响人体的健康,引发呼吸道疾病等。

(3)其他污染物造成的危害

臭氧层破坏:氟利昂的释放,加速臭氧分解;——防治:使用无氟冰箱等

全球性气候变暖:二氧化碳等温室气体的过量排放(CO2不属于污染性气体)。

4.防治空气污染的措施

(1)减少直接燃烧化石燃料,改进燃烧方式

(2)开发新型清洁能源

(3)工厂废气的排放,严格遵循“先处理后排放”的原则

(4)对汽车尾气的安装催化净化装置

(5)对于化石燃料进行脱硫

二.保护水资源

1.水污染的来源:

(1)工业上:工业三废“废气、废水、废渣”的任意排放;

(2)农业上:农药、化肥的滥用及不合理使用;

(3)居民上:生活污水的任意排放

2.水污染的危害:

(1)危害人体健康:被污染的水体通过食物链进入人体中;

(2)造成水体富营养化:当含有大量的氮、磷等营养物质,会造成“水华”、赤潮等现象;

(3)破坏水环境生态平衡:

3.净化水装置

实验步骤:取污水→测定污水pH值→选择适当的试剂调节污水pH值至中性→加入少量明矾,吸附小颗粒→过滤沉淀→消毒[用漂白粉,主要成分为次氯酸钙,Ca(ClO)2]→处理后的水

其中,消毒这步骤肯定为化学变化。

4.防治水污染的措施:

(1)实现化工产品的无污染生产,工厂的废水先处理后排放;

(2)研制无污染的化肥与农药,研制无磷洗涤剂,合理使用化肥与农药;

(3)不随意向河道中丢弃垃圾,增强人们的环保意识;

(4)研究高效率、低消耗的污水处理技术。

三.回收利用固体废弃物

1.固体废弃物的危害:

(1)垃圾分解产生的有毒气体污染空气;

(2)埋入土壤的垃圾会破坏土壤;

(3)丢入水体的垃圾会污染水体。

2.垃圾的处理方法:

(1)主要有分类回收、填埋和高温堆肥等;

(2)可燃性的垃圾可以用来燃烧发电等。

同步练习:

1.科学家预言,到21世纪,用途仅次于铁和铝的第三大金属是( )

A.铜 B.铬 C.钛 D.金

2.下列材料,属于无机非金属材料的是( )

A.钢筋混凝土 B.塑料 C.陶瓷 D.钢铁

3.下列物质中,不属于有机合成材料的是( )

A.聚氯乙烯 B.电木塑料 C.有机玻璃 D.钢化玻璃

4.下列各种纤维中的主要成分属于蛋白质的是( )

A.丝绸 B.棉花 C.麻 D.涤纶

5.天然橡胶在硫化前受热易熔化、发粘,弹性差,硫化后,硬度增大,弹性变好,不易老化。硫化前后,橡胶( )

A.由链状分子变成网状分子 B.由大分子变为小分子

C.由小分子变成大分子 D.由有机物变成无机物

6.下列化学新技术与其试图解决的问题的连线不正确的是( )

A.厦门三达膜技术公司开发的海水淡化膜——资源问题

B.海尔洗衣机厂开发的不用洗衣粉的洗衣机——污染问题

C.应用于计算机领域的导电塑料——能源问题

D.中科院开发的纳米玻璃用于国家大戏院——材料问题

7.下列属于热塑性塑料的是( )

A.圆珠笔杆 B.塑料包装袋 C.塑料钮扣 D.炒锅手柄

8.纳米技术是各国竞相发展的前沿技术。1纳米为10-9m,当材料晶粒直径接近或小于1纳米时,性质就会出现奇异现象,如:各种块状的金属都具有不同的颜色,但很多金属细化到纳米颗粒时,就成了黑色。科学家发现,纳米氧化锌等能吸收雷达电磁波,可用作隐形飞机的制造材料。下列有关的说法正确的是( )

A.晶粒到纳米级时发生了化学变化 B.晶粒到纳米级时原子本身发生了变化

C.黑色照像底片的银颗粒达到了纳米级 D.隐形飞机是肉眼看不到的飞机

9.钨用来制灯丝,因为钨具有导电性且( )

A.密度大 B.熔点高 C.硬度大 D.延展性好

10.一只小猫安然无恙地坐在一个高温火焰灼烧的平板上,制作该平板的材料必须具备的性质为( )

A.透气 B.导电 C.绝热 D.透水

11.BGO是我国研制的一种闪烁的晶体材料,曾用于诺贝尔奖获得者丁肇中的著名实验。BGO是锗酸铋(化学式为Bi4Ge3O12)的简称。已知在BGO中锗(Ge)的化合价与GeO2中锗的化合价相等,则在BGO中铋(Bi)的化合价为( )

A.+2 B.+3 C.+4 D.+5

12.发展绿色食品,避免“白色污染”,增强环保意识,是保护环境,提高人类生存质量的主要措施。通常的“白色污染”是指( )

A.冶炼厂排放的白色烟尘 B.石灰窑放出的白色粉尘

C.聚乙烯等白色塑料垃圾 D.白色建筑材料垃圾

13.被广泛应用于做人造卫星和宇宙飞船天线的是( )

A.钛镍记忆合金 B.硬铝 C.铝合金 D.白铜

14.有关专家提出了“以废制废”的治理污染新思路,并且起到了一定的成效。如冶炼钢铁时,为了减少煤中硫燃烧生成的二氧化硫所造成的污染,一般是在煤燃烧时添加生石灰或石灰石进行固硫(主要是利用氧化钙与二氧化硫反应生成亚硫酸钙)。根据这一原理,有人将造纸厂回收的碱白泥(主要成分为:CaCO3和NaOH)掺进煤中进行固硫。用碱白泥固硫时,下列所写的化学方程式中可能发生的是( )

①S + O2 SO2;②CaCO3 CaO + CO2↑;③CaCO3 + 2NaOH == Ca(OH)2 + Na2CO3

④SiO2 + CaO CaSiO3;⑤SiO2 + 2NaOH == Na2SiO3 + H2O;

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.①②④⑤

15.液晶是一类新型的材料,广泛应用于电子、仪表等产品中。MBBA是一种研究较多的液晶材料,其化学式为C18H21NO。

(1)MBBA是由__________种元素组成的,一个MBBA分子是由_____________原子构成的;

(2)MBBA的相对分子质量为________________。

16.超市中有一种“一拉热”方便加热食品,加热剂是分开包装的生石灰和水,使用时将绳子一拉,生石灰和水就能反应,放出热量,加热食品。

(1)在保持生石灰和水的总质量不变的情况下,要使反应后的温度最高,则生石灰和水的质量之比为____________;

(2)如果要测定“一定质量的氧化钙和足量的水反应放出的热量(Q)”,现有以下仪器:烧杯、玻璃棒、温度计、酒精灯、托盘天平,其中不需要的是_____________________;

(3)在测定过程中已测定的数据是:水的质量m、反应前水的温度t1、水中加入氧化钙后悬浊液的最高温度t2,你认为除了以上数据之外,还需要测定的数据是_______________(用文字叙述,再用符号表示);

(4)一定量的氧化钙和水反应放出的热量(Q)的计算式是_______________________。

(假设:测定过程中放出的热量没有损失;反应的容器不吸热;加入的氧化钙和反应前的水的温度相同;生成的氢氧化钙悬浊液的比热容为“c”)

17.某校课外活动小组模拟工业生产方法,用金属铜粉制取少量的硫酸铜。请根据他们的实验操作,回答下列有关问题

(1)向盛有一定量稀硫酸的烧杯中加入一定量的铜粉。此时铜粉表面是否有气泡?__________。原因是_________________________________。

(2)加热烧杯中的稀硫酸和铜粉时,烧杯底部上应该垫上______________,原因是_____________________。

(3)若如右图所示(图中加热装置没有画出);将导气管口对着铜粉连续不断的通入氧气。可以观察到的现象为铜粉逐渐减少,直至完全消失。写出此过程中发生反应的化学方程式:________________________;_________________________。

(4)将所得到的溶液缓慢加热蒸发,至晶体析出。加热时,除了选用右图所示仪器外,还需要补充玻璃仪器是___________,其作用为_______________。

12

1

第一节 化学与能源

教学目标:

认知目标:

1.了解常见的能源,认识节约能源和开发新能源的重要性;

2.知道电池中的能量转化,了解常见的电池及其性质、使用和回收;

3.了解氢能源的优缺点,及其发展前景

4.掌握氢气的实验室制法,并提高探究学习的能力

能力目标:

1.能够了解社会的发展与能源利用的关系;

2.能够熟悉并理解实验室制取氢气的原理;

情感目标:

引导学生注意联系周围事物,培养自己的观察、对比和实验探究能力

教学重点和难点:

1.化学能源的含义;2.化学燃料及对环境的影响;3.化学能转化为电能;4.氢气的制取和氢能源

探究实验:

化学能转化为电能的实验

知识整理:

一.预备知识:化学燃料及其对环境的影响

1.化石燃料:主要是指埋藏在地下不能再生的燃料资源,主要包括了煤、石油、天然气等。

2.化学燃料带来的环境问题:

(1)煤、石油、天然气的燃烧产物都会有二氧化碳,是温室气体,造成全球气候变暖;

(2)化石燃料中,特别是煤和石油,含有硫、氮等杂质,燃烧产物中含有SO2、NOx等酸性物质,造成酸雨等大气污染物;

(3)燃烧产生的热量,对周围的环境造成热污染

(4)利用煤的燃烧进行火力发电中,能量的转化:

化学能→热能→机械能→电能

由于转化方式复杂、步骤繁多,造成能量有很大的损失。

二.化学能转化为电能

1.化学电源:是一种将化学能直接转化为电能的装置,常见的电池是化学电源。

2.化学电源的优点:既可以减少大气污染,又可以提高能量的转化效率。

3.实验:化学能转化为电能的实验

实验仪器:烧杯、铜片、锌片、导线若干、电流表、硫酸铜溶液

实验步骤:用砂纸擦去铜片、锌片表面的氧化膜,用导线将铜片与正极相连,锌片与负极相连,然后铜片、锌片一起插入盛有硫酸铜溶液的烧杯中。

实验现象 电流计的指针发生偏转,锌片表面变色,长时间后溶液颜色变浅

化学方程式 Zn + CuSO4 == Cu + ZnSO4

电流计偏转原因 烧杯中发生了化学变化,在这种条件下化学变化可以发生电流,将化学能转化为电能。

能量转化的形式 化学能直接转化为电能

使用化学电源的优点 提高能量的转化效率,减少大气污染

注意:燃料电池等。

3.废旧电池丢弃对环境的影响

废旧电池的危害主要集中在重金属上,如汞、铅、镉。这些物质泄露出来进入水或土壤,就会通过各种途径进入了人体的食物链,最终带来危害。因此务必要正确使用电池,并妥善回收。

三.氢能源

1.氢能源的优点:

(1)原料不受限制(来源广);(2)燃烧时放出热量多(热值高);(3)生成物不会污染环境。

故称为“绿色能源”。

2.氢能源的缺点:

(1)制备氢气的能耗问题(成本高);(2)氢气的储存和运输等问题(安全问题)

3.氢能源的发展前景:要利用太阳能来分解水制取氢气,制备高效、廉价的储氢材料。

4.实验室制取氢气

(1)实验原理:通过活泼金属与稀硫酸反应制取氢气

通常是用金属锌与稀硫酸反应,金属镁反应速度过快,不利于收集,金属铁反应过慢

若用稀盐酸与锌反应生成氢气,会使制得的氢气中含有氯化氢气体。

(2)反应方程式:Zn+H2SO4==ZnSO4+H2↑

(3)反应装置:

注意点:

A. 长颈漏斗的下端需伸入垫片以下,形成液封,以及有利于固液可以分离。

B. 由于氢气难溶于水,密度比空气小,故能用排水法或向下排空气法收集。

C. 优点:可以控制反应的开始与结束,节省药品;可以随时向仪器中添加液体试剂

D. 相似的氢气发生装置图(固液制气,不需加热)

(4)实验步骤

A.按照实验要求,安装好实验仪器;

B.检查仪器装置的气密性:关闭止水夹,向分液漏斗中加入足量的水,若漏斗中的液面能存在一段水柱,并不持续下降,则说明原装置气密性良好;

C.装药品:先将锌粒放在垫片上,打开止水夹后,向长颈漏斗中注入稀盐酸,发生反应放出氢气;

D.验纯气体:因为氢气是可燃性气体,进行性质实验之前务必进行验纯

用排水法收集一试管氢气,用拇指堵住,试管口朝下,移近火焰,再移开拇指点火。如果听到尖锐的爆鸣声,则表示氢气不纯,需要重新收集并验纯;如果只听到很微弱的噗噗的声音,则说明氢气已经纯净。

E.收集气体:利用排水法或向下排空气法收集。

F.结束实验:关闭止水夹,产生的氢气无法从导气管中逸出,试管中的气压增大,就会将稀硫酸由分液漏斗下端管口压回分液漏斗中,从而使稀硫酸与锌粒分离,反应停止。

5.氢气的性质与应用

(1)可燃性:在空气被点燃后,发出淡蓝色火焰,放出大量的热

2H2 + O2 2H2O (主要用于气体高能燃料)

(2)还原性:在加热条件下,能与氧化铜等反应,使之变红。

H2 + CuO Cu + 2H2O(主要用于冶炼金属)

第二节 化学与材料

教学目标:

认知目标:

1.知道材料是社会进步的物质基础,了解材料开发和应用与化学科学发展之间的关系;

2.知道青铜、钢铁等合金在人类历史发展中具有的划时代的意义;

3.了解无机非金属材料(如陶瓷、玻璃、水泥等)在生产、生活中的应用;

4.了解纤维等合成材料的分类、性质和用途,知道“白色污染”的危害及其防治方法;

能力目标:

1.通过探究性实验掌握几种纤维、聚乙烯与聚氯乙烯的鉴别方法;

2.能够初步了解各种材料的优缺点及其应用

情感目标:

通过材料化学的学习,了解各种材料在社会发展中的重要作用

教学重点与难点:

1.无机非金属材料的用途;2.合成材料的概念、简单性质和性能及其用途 3.复合材料的用途

探究实验:

1.棉线、羊毛线、化纤布料的性质对比实验;2.聚乙烯和聚氯乙烯性质对比实验

知识整理:

一.金属材料

1.定义:金属材料包括纯金属与合金;

2.金属使用的历史过程:

青铜器时代:青铜器是人类社会最先使用的金属材料;

(青铜:主要为铜(Cu)、锡(Sn)的合金)

铁器时代:钢铁的使用代表了中国进入了封建社会;

(注意回忆与复习“冶炼生铁与钢”有关知识)

近现代:铝合金等新型合金的材料;

金属铝的冶炼方法:电解熔融状态的氧化铝

提问:通过人类社会利用金属材料的顺序的分析,你觉得与哪些因素有关?

回答:(1)与金属活动性顺序有关,Cu、Fe、Al的金属活动性依次增强,活动性弱的金属,先利用

(2)与冶炼金属工艺的难易程度有关,Al需要电解,冶炼要求最高,所以后利用。

3.新型金属材料:

铝钛合金:耐腐蚀、质轻、高强度、高韧性,主要用于飞机制造工业;

储氢合金:方便的储存、释放合金,主要用于镍氢电池;

“形状记忆”合金:效果最好的合金为镍钛合金,影响其形态的因素为温度。

4.金属材料的优点及缺点:强度大,但不耐腐蚀

注意回忆与复习“金属的腐蚀与防护”的相关内容

二.无机非金属材料

1.主要包括:陶瓷、玻璃、水泥等

优点:耐高温;缺点:脆性大

2.陶瓷:

(1)陶瓷的原料:瓷土、粘土、长石、石英等

(2)陶瓷的使用:

A.添加氧化铝(Al2O3)或氮化硅(Si3N4)的陶瓷,耐高温、高强度,可用于制造发动机零件;

B.用羟基磷酸钙[Ca5(OH)(PO4)3]为原料生产的陶瓷,具有生物相容性,能制造人工固、关节等;

C.压电陶瓷,能将压力转变为电能的陶瓷,用于代替打火机中的火石;

3.玻璃:

(1)制造玻璃的原料:砂子(主要成分SiO2)、石灰石(主要成分CaCO3)和纯碱(Na2CO3)等;

(2)玻璃的种类及用途

A.钠玻璃,用途最广泛的、最常见的玻璃;

B.铅玻璃,具有很好的光折射性能,又称光学玻璃;

C.钾玻璃,质坚,主要用于雕刻玻璃,工艺装饰品;

D.钢化玻璃,成份与普通玻璃相同,只是工艺不同,使之质坚,主要用于汽车挡风玻璃等。

问题:制造普通玻璃的原料是纯碱、石灰石、石英,反应原理是碳酸钠、碳酸钙在高温下分别跟石英反应生成硅酸盐(CaSiO3)。写出这两个反应的化学方程式。

回答:Na2CO3+SiO2==Na2SiO3+CO2↑;CaCO3+SiO2==CaSiO3+CO2↑

三.合成材料(又称,有机合成材料)

1.主要包括:塑料、合成橡胶、合成纤维

优点:强度大、密度小;缺点:不耐高温

2.塑料:

(1)常见的塑料:聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、有机玻璃(PMMA)和电木塑料;

(2)实验:点燃聚乙烯及聚氯乙烯,观察现象

实验样品 实 验 现 象 解释与结论

燃烧情况 是否有黑烟 是否有气味

聚乙烯 易燃,不断滴落 没有 无气味 组成元素为C、H,生成物为CO2、H2O,故聚乙烯无毒,可用于包装食品。

聚氯乙烯 不易燃烧 大量黑烟 产生刺鼻气味 组成元素为C、H、Cl,生成物除了CO2、H2O外,还有HCl或其他含氯物质。故聚氯乙烯有毒,不宜用于包装食品。

(3)塑料的应用带来的负面影响——“白色污染”(废弃塑料的增加,带来的环境污染)

(4)解决“白色污染”问题:

A.尽可能的减少使用塑料制品;B.回收废旧塑料;C.研制和推广可降解塑料

3.合成橡胶:

(1)向橡胶中添加炭黑,为了增加其耐磨性;

(2)向橡胶中添加硫元素,为了增加其强度,但会减弱其弹性。

(3)合成橡胶与天然橡胶相比,优点为良好的弹性、绝缘性及耐高温性。

4.合成纤维:

(1)合成原料:主要为石油、煤、石灰石、水、空气等;

(2)几种纤维的性质比较实验:

性质纤维种类 灼烧情况 受酸影响(10%稀硫酸溶液浸泡5min) 受碱溶液影响(3%NaOH) 结论与解释

棉花(天然植物纤维) 迅速燃烧,产生黄色火焰,有烧纸的气味,固体剩余物松脆 变脆 稍微膨胀 植物纤维主要是由纤维素组成,在酸性或者碱性溶液中容易水解为葡萄糖

羊毛线(天然动物纤维) 燃烧,并产生烧焦羽毛的气味,固体剩余物松脆 几乎无变化 变脆 动物纤维中含有蛋白质,在碱性溶液中容易被溶解。

尼龙线(合成纤维) 燃烧时先卷曲、融化,后燃烧,冷却后固体剩余物变硬 几乎无变化 几乎无变化 合成纤维耐酸碱溶液的腐蚀

(3)合成纤维的优点与缺点

A.优点:强度高、耐磨、弹性好、耐化学腐蚀性;B.缺点:吸水性和透水性差

四.复合材料

1.定义:是将两种或者两种以上的材料复合成一体而形成的材料,具有更优异的综合性能。

2.主要集中复合材料

(1)钢筋混凝土:钢筋(金属材料)和混凝土(无机非金属材料)的复合材料;

(2)机动车轮胎:合金钢(金属材料)和合成橡胶(合成材料)的复合材料;

(3)玻璃钢:塑料(合成纤维)和玻璃纤维(无机非金属材料)的复合材料;

(4)碳纤维

典型例题:

例1 如何识别聚乙烯薄膜和聚氯乙烯薄膜?

分析:由于两种薄膜组成的元素不同,致使燃烧的生成物不同,可以通过上面的对比实验得以分辨。

聚乙烯燃烧后无刺激性气味,无黑烟;聚氯乙烯燃烧后有刺激性气味,并有大量黑烟。

例2 下列物质所用的高分子材料,你认为具有热固性的是( )

A.塑料凉鞋 B.自行车内胎 C.电线外面的塑料护套 D.电熨斗的塑料部件

分析:按塑料受热时的特征分热塑性塑料和热固性塑料。热塑性塑料受热软化,可以反复塑制,如聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等;热固性塑料加工成型以后变为不溶、不熔状态,如酚醛、氨基塑料等。从此特征,根据日常生活经验,A、B、C三种塑料受热都易发生形变、熔化,而电熨斗上的塑料不能形变,故选D。

第三节 化学与环境

教学要求:

认知目标:

1.知道中国环境保护标志,了解环境污染的危害和保护环境的必要性;

2.了解大气、土壤、水污染的现况,以及污染的成因、危害及防护措施;

3.通过探究,掌握酸雨的成因及危害和污水净化的基本原理

能力目标:

能够通过对环境污染的成因,做出初步的设想来改善及防护;

情感目标:

通过对环境污染现状及危害的了解,使学生珍爱自己身边的环境,提高环保意识

教学重点与难点:

1.空气污染物及其主要来源,硫在空气及氧气中燃烧,酸雨的形成;

2.水污染的主要来源;废水净化的简单原理。

探究实验:

通过硫的燃烧了解酸雨形成的原理

知识整理:

预备知识:中国环境标志图形由清山、绿水、太阳及十个环组成。环境标志的中心结构表示人类赖以生存的环境;外围的十个环紧密结合,环环紧扣,表示公众参与,共同保护环境;同时十个环的“环”字与环境的“环”同字,其寓意为“全民联合起来,共同保护人类赖以生存的环境。”

一.还人类洁净的空气

1.空气污染物:主要有二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和可吸入颗粒等;

2.空气污染的来源:

(1)化石燃料的燃烧(主要是含硫燃料燃烧产生SO2、燃料燃烧排放的粉尘、CO等);

(2)工厂废气的排放(主要是NOx、SO2等酸性气体的排放);

(3)汽车尾气的排放(主要是NOx、CO等有害气体的排放);

(4)日常生活的其他方面(如裸露地表、工地沙土等造成的粉尘;燃放烟花爆竹等引起的SO2等气体);

3.空气污染带来的危害:

(1)NOx、SO2等气体形成酸雨(主要成分为HNO3、H2SO4等)

A.实验:模拟硫酸型酸雨的形成

实验内容 实验现象 实验结论及解释

在空气中被点燃 在氧气中燃烧

硫与氧气发生反应 在燃烧匙被加热,硫先熔化为液体,然后被点燃,发出淡蓝色火焰,生成一种刺激性气味的气体 伸入充满氧气的集气瓶中,硫剧烈燃烧,发出明亮的蓝紫色火焰,生成刺激性气味的气体 硫在氧气中燃烧生成二氧化硫气体S + O2 SO2

用注射器抽取40mL的SO2与10mL水混合 如水中滴有紫色石蕊试剂,则液体变为红色。 二氧化硫溶于水形成亚硫酸,水溶液呈酸性SO2 + H2O == H2SO3

将少量混合液滴在pH试纸上,发现pH=4

酸雨的形成过程用化学方程式表示为: (1)含硫物质的燃烧产生二氧化硫:S + O2 SO2(2)在空气中,尘埃等催化作用下,SO2逐渐转化为SO3:2SO2+O2 2SO3(3)SO2、SO3溶于水形成对应的酸:SO2 + H2O == H2SO3 ;SO3 + H2O == H2SO4

(2)酸雨的危害

主要为腐蚀建筑设施(如大理石雕像,钢铁设施等);影响植物的生长,使农作物减产;土壤及水体的酸化;影响人体的健康,引发呼吸道疾病等。

(3)其他污染物造成的危害

臭氧层破坏:氟利昂的释放,加速臭氧分解;——防治:使用无氟冰箱等

全球性气候变暖:二氧化碳等温室气体的过量排放(CO2不属于污染性气体)。

4.防治空气污染的措施

(1)减少直接燃烧化石燃料,改进燃烧方式

(2)开发新型清洁能源

(3)工厂废气的排放,严格遵循“先处理后排放”的原则

(4)对汽车尾气的安装催化净化装置

(5)对于化石燃料进行脱硫

二.保护水资源

1.水污染的来源:

(1)工业上:工业三废“废气、废水、废渣”的任意排放;

(2)农业上:农药、化肥的滥用及不合理使用;

(3)居民上:生活污水的任意排放

2.水污染的危害:

(1)危害人体健康:被污染的水体通过食物链进入人体中;

(2)造成水体富营养化:当含有大量的氮、磷等营养物质,会造成“水华”、赤潮等现象;

(3)破坏水环境生态平衡:

3.净化水装置

实验步骤:取污水→测定污水pH值→选择适当的试剂调节污水pH值至中性→加入少量明矾,吸附小颗粒→过滤沉淀→消毒[用漂白粉,主要成分为次氯酸钙,Ca(ClO)2]→处理后的水

其中,消毒这步骤肯定为化学变化。

4.防治水污染的措施:

(1)实现化工产品的无污染生产,工厂的废水先处理后排放;

(2)研制无污染的化肥与农药,研制无磷洗涤剂,合理使用化肥与农药;

(3)不随意向河道中丢弃垃圾,增强人们的环保意识;

(4)研究高效率、低消耗的污水处理技术。

三.回收利用固体废弃物

1.固体废弃物的危害:

(1)垃圾分解产生的有毒气体污染空气;

(2)埋入土壤的垃圾会破坏土壤;

(3)丢入水体的垃圾会污染水体。

2.垃圾的处理方法:

(1)主要有分类回收、填埋和高温堆肥等;

(2)可燃性的垃圾可以用来燃烧发电等。

同步练习:

1.科学家预言,到21世纪,用途仅次于铁和铝的第三大金属是( )

A.铜 B.铬 C.钛 D.金

2.下列材料,属于无机非金属材料的是( )

A.钢筋混凝土 B.塑料 C.陶瓷 D.钢铁

3.下列物质中,不属于有机合成材料的是( )

A.聚氯乙烯 B.电木塑料 C.有机玻璃 D.钢化玻璃

4.下列各种纤维中的主要成分属于蛋白质的是( )

A.丝绸 B.棉花 C.麻 D.涤纶

5.天然橡胶在硫化前受热易熔化、发粘,弹性差,硫化后,硬度增大,弹性变好,不易老化。硫化前后,橡胶( )

A.由链状分子变成网状分子 B.由大分子变为小分子

C.由小分子变成大分子 D.由有机物变成无机物

6.下列化学新技术与其试图解决的问题的连线不正确的是( )

A.厦门三达膜技术公司开发的海水淡化膜——资源问题

B.海尔洗衣机厂开发的不用洗衣粉的洗衣机——污染问题

C.应用于计算机领域的导电塑料——能源问题

D.中科院开发的纳米玻璃用于国家大戏院——材料问题

7.下列属于热塑性塑料的是( )

A.圆珠笔杆 B.塑料包装袋 C.塑料钮扣 D.炒锅手柄

8.纳米技术是各国竞相发展的前沿技术。1纳米为10-9m,当材料晶粒直径接近或小于1纳米时,性质就会出现奇异现象,如:各种块状的金属都具有不同的颜色,但很多金属细化到纳米颗粒时,就成了黑色。科学家发现,纳米氧化锌等能吸收雷达电磁波,可用作隐形飞机的制造材料。下列有关的说法正确的是( )

A.晶粒到纳米级时发生了化学变化 B.晶粒到纳米级时原子本身发生了变化

C.黑色照像底片的银颗粒达到了纳米级 D.隐形飞机是肉眼看不到的飞机

9.钨用来制灯丝,因为钨具有导电性且( )

A.密度大 B.熔点高 C.硬度大 D.延展性好

10.一只小猫安然无恙地坐在一个高温火焰灼烧的平板上,制作该平板的材料必须具备的性质为( )

A.透气 B.导电 C.绝热 D.透水

11.BGO是我国研制的一种闪烁的晶体材料,曾用于诺贝尔奖获得者丁肇中的著名实验。BGO是锗酸铋(化学式为Bi4Ge3O12)的简称。已知在BGO中锗(Ge)的化合价与GeO2中锗的化合价相等,则在BGO中铋(Bi)的化合价为( )

A.+2 B.+3 C.+4 D.+5

12.发展绿色食品,避免“白色污染”,增强环保意识,是保护环境,提高人类生存质量的主要措施。通常的“白色污染”是指( )

A.冶炼厂排放的白色烟尘 B.石灰窑放出的白色粉尘

C.聚乙烯等白色塑料垃圾 D.白色建筑材料垃圾

13.被广泛应用于做人造卫星和宇宙飞船天线的是( )

A.钛镍记忆合金 B.硬铝 C.铝合金 D.白铜

14.有关专家提出了“以废制废”的治理污染新思路,并且起到了一定的成效。如冶炼钢铁时,为了减少煤中硫燃烧生成的二氧化硫所造成的污染,一般是在煤燃烧时添加生石灰或石灰石进行固硫(主要是利用氧化钙与二氧化硫反应生成亚硫酸钙)。根据这一原理,有人将造纸厂回收的碱白泥(主要成分为:CaCO3和NaOH)掺进煤中进行固硫。用碱白泥固硫时,下列所写的化学方程式中可能发生的是( )

①S + O2 SO2;②CaCO3 CaO + CO2↑;③CaCO3 + 2NaOH == Ca(OH)2 + Na2CO3

④SiO2 + CaO CaSiO3;⑤SiO2 + 2NaOH == Na2SiO3 + H2O;

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.①②④⑤

15.液晶是一类新型的材料,广泛应用于电子、仪表等产品中。MBBA是一种研究较多的液晶材料,其化学式为C18H21NO。

(1)MBBA是由__________种元素组成的,一个MBBA分子是由_____________原子构成的;

(2)MBBA的相对分子质量为________________。

16.超市中有一种“一拉热”方便加热食品,加热剂是分开包装的生石灰和水,使用时将绳子一拉,生石灰和水就能反应,放出热量,加热食品。

(1)在保持生石灰和水的总质量不变的情况下,要使反应后的温度最高,则生石灰和水的质量之比为____________;

(2)如果要测定“一定质量的氧化钙和足量的水反应放出的热量(Q)”,现有以下仪器:烧杯、玻璃棒、温度计、酒精灯、托盘天平,其中不需要的是_____________________;

(3)在测定过程中已测定的数据是:水的质量m、反应前水的温度t1、水中加入氧化钙后悬浊液的最高温度t2,你认为除了以上数据之外,还需要测定的数据是_______________(用文字叙述,再用符号表示);

(4)一定量的氧化钙和水反应放出的热量(Q)的计算式是_______________________。

(假设:测定过程中放出的热量没有损失;反应的容器不吸热;加入的氧化钙和反应前的水的温度相同;生成的氢氧化钙悬浊液的比热容为“c”)

17.某校课外活动小组模拟工业生产方法,用金属铜粉制取少量的硫酸铜。请根据他们的实验操作,回答下列有关问题

(1)向盛有一定量稀硫酸的烧杯中加入一定量的铜粉。此时铜粉表面是否有气泡?__________。原因是_________________________________。

(2)加热烧杯中的稀硫酸和铜粉时,烧杯底部上应该垫上______________,原因是_____________________。

(3)若如右图所示(图中加热装置没有画出);将导气管口对着铜粉连续不断的通入氧气。可以观察到的现象为铜粉逐渐减少,直至完全消失。写出此过程中发生反应的化学方程式:________________________;_________________________。

(4)将所得到的溶液缓慢加热蒸发,至晶体析出。加热时,除了选用右图所示仪器外,还需要补充玻璃仪器是___________,其作用为_______________。

12

1