部编版语文八年级上册第14课《白杨礼赞》课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级上册第14课《白杨礼赞》课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 669.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-11-22 11:51:52 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。2018/11/222 白杨礼赞

茅盾 第一课时2018/11/223“礼赞”的本意来自佛教,

指的是佛、法、僧礼拜并颂经,

也就是说,它本有某种宗教礼拜的意味。

茅盾的这篇作品,还有没有宗教色彩呢?

没有宗教意味,是不是误用了呢?

什么东西比宗教意味更令人感到精彩呢?

让我们带着疑问听配乐朗读。

要求:给生字注音;划出赞美白杨的句子

解题导入:何为“礼赞”朗读直接赞美白杨树的语句:第1段:白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树!?

第4段:那就是白杨树,西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树。?

第6段:这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树。?

第8段:白杨不是平凡的树。 ……我赞美白杨树,就因为……?

第9段:……我要高声赞美白杨树!2018/11/225诗歌复沓式 ,回旋往复。

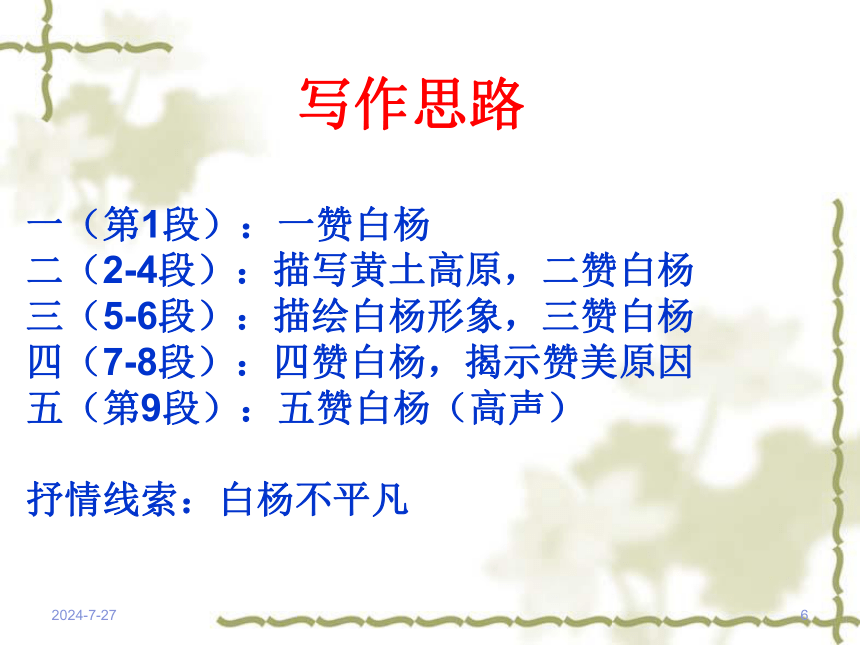

五次抒情,语意、句式基本相同,首尾照应,回环往复,形成诗歌的复沓式结构,强化了情感的表达。 结构特点2018/11/226一(第1段):一赞白杨

二(2-4段):描写黄土高原,二赞白杨

三(5-6段):描绘白杨形象,三赞白杨

四(7-8段):四赞白杨,揭示赞美原因

五(第9段):五赞白杨(高声)

抒情线索:白杨不平凡

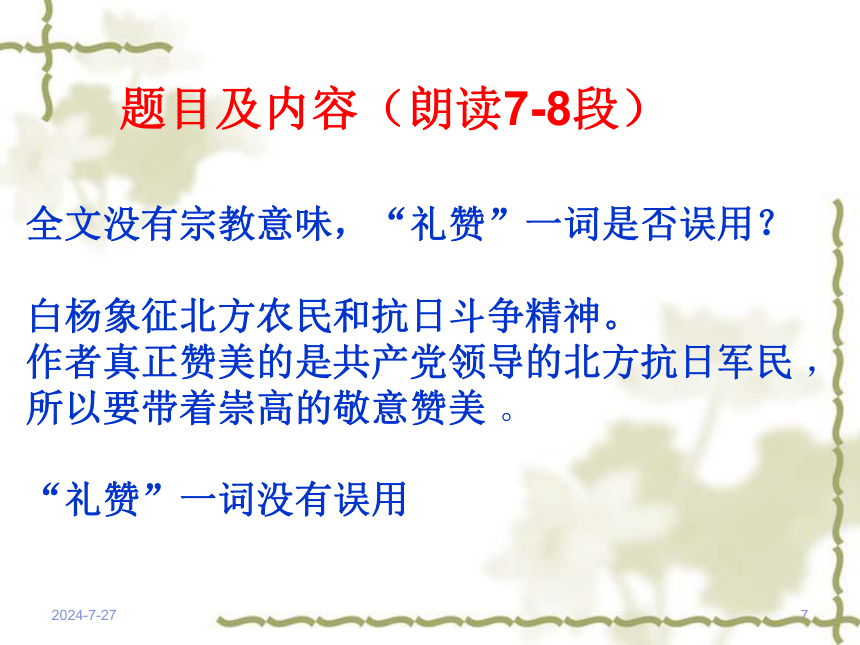

写作思路2018/11/227全文没有宗教意味,“礼赞”一词是否误用?

白杨象征北方农民和抗日斗争精神。

作者真正赞美的是共产党领导的北方抗日军民 ,

所以要带着崇高的敬意赞美 。

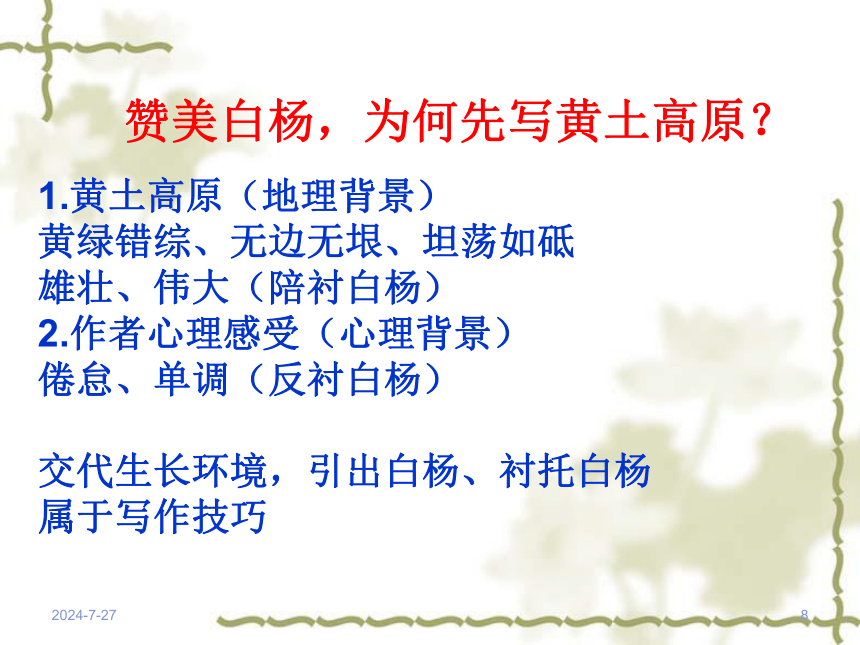

“礼赞”一词没有误用题目及内容(朗读7-8段)2018/11/2281.黄土高原(地理背景)

黄绿错综、无边无垠、坦荡如砥

雄壮、伟大(陪衬白杨)

2.作者心理感受(心理背景)

倦怠、单调(反衬白杨)

交代生长环境,引出白杨、衬托白杨

属于写作技巧 赞美白杨,为何先写黄土高原?2018/11/229

1.字词句篇章等方面的问题皆可。

2.同学可以互相答疑。

3.疑难问题记录下来思考,下节课探究。

质疑提问2018/11/2210

1.朗读全文,划出用得好的动词。抄写生字注音,抄写课后所列18个词语,解释四字成语的含义。

2.找出一副中国地图,观察黄土高原和华北平原的位置,看看各包括哪些省份。再找出重庆的位置。

3.试着背诵课文的6-8段。

布置作业2018/11/2211 白杨礼赞

茅盾 第二课时2018/11/22121.解释“礼赞”一词。

2.为何大段描写黄土高原景色?

3.用“作者赞美了 ……的白杨树”的句式说一句话。

导入新课:作者如何描写白杨树,又怎么联系到其象征义。

复习导入2018/11/2213

1. 为何说白杨树极普通而又不平凡?不平凡体现在哪里?

2. 白杨树怎么就能象征为北方农民和民族解放斗争精神?

3. 作者为何要运用象征手法托物言志?是先有“志”后找“物”,还是先见“物”才有“志”? 出示主问题2018/11/22141.总述:力争上游、笔直

2.分写外形:干:绝无旁枝(伟岸正直)

枝:向上、紧紧靠拢(正直团结)

叶:片片向上 (严肃上进)

皮:光滑淡青色 (朴质温和)

2.总括精神:

倔强挺立、努力向上、不折不挠

第5段:描写白杨形象(不平凡)2018/11/2215分两层:(拟人、比喻)(反问、排比)

1. ①-④句议论,区别传统的阴性柔美,突出肯定阳性的壮美。发现白杨美,是强悍、挺拔的壮美,但又是平凡的,平民的。

从外形入手,先抑后扬,突出人格。

2. ⑤-⑧句启发联想。

将视线拉回黄土高原, 由树及人,由朴质、严肃、坚强不屈引出象征北方农民,再由敌后坚强不屈的哨兵引出象征抗日精神和意志。

层层递进,气势恢宏,委婉表达,语气强烈。

第8段水到渠成,明确两个象征义。 第7段:引出象征义2018/11/2216象征是一种写作手法,是就篇章而言的,对托义之物必须做细致地描写和刻画,借助某种联系,表现的是一种比较深刻的理念、思想。

本体和象征义之间强调神似。

比喻和拟人是修辞手法,就句子而言,为了把事物写得生动形象。

比喻强调形似;拟人不寄深意。

象征手法2018/11/22171.积雪初融的高原(白杨树)

2.北方(农民)

3.敌后的广大土地(哨兵)

4.华北平原(抗日精神意志)

联想到了什么?(结合时代特点)

西北黄土高原、共产党陕甘宁根据地、中共中央驻地即革命圣地延安及北方军民;

华北平原日军侵占区、抗日战士流血牺牲抗击日寇 、共产党领导。

表示地域的词(结合地图)2018/11/2218茅盾是我国现代进步文化的先驱者,伟大的革命文学家

和中国共产党最早的党员之一。1921年7月在上海入党,

长期生活工作在南方。1938年底应邀到新疆学院文学院

讲学,1940年3月到延安鲁迅艺术学院讲学,后来离开

延安到重庆。这期间,他看到了国民党反动派消极抗日、

积极反共的种种事实,也欣喜地看到了广大的北方军民

在共产党领导下,同心同德,团结一致,进行了艰苦卓

绝的斗争,一次次地粉碎了日寇的“扫荡”,巩固和发

展了敌后的抗日根据地。

作者及写作背景2018/11/2219 作者从解放区人民身上看到了中华民族的前途

和希望,精神振奋,于1941年3月满怀激情地

写下了《白杨礼赞》。由于当时作者生活在国

民党统治区重庆,没有言论自由,所以采用含

蓄的象征手法来托物言志,借礼赞白杨来热情

歌颂共产党领导下的抗日军民和中华民族英勇

不屈的斗争精神。

茅盾对作品选材的注意力一直放在那些具有重

大意义的事件上,其题材主题具有重大性与时

代性。作者及写作背景2018/11/2220“楠木”象征国民党反动派,当时(国共合作)叫顽固派。

提到“楠木”,引出国民党反动派的态度,形成对比,反衬“白杨”,表明自己对共产党领导的北方抗日军民的热爱。

结尾为何提到“楠木”2018/11/2221作者:写前先有“志”,后托“物”。

联系写作背景,作者到西北高原(共产党抗日根据地)走了一趟,感受到共产党领导的抗日军民精神伟大,想要写文赞美,但身在国统区重庆,没有言论自由,所以借礼赞白杨来表达对共产党的崇高敬意。

写时先写“物”,后言“志”,重点描写事物引出象征意义,运用象征手法,既含蓄又艺术。

读者:先见“物”,后明“志”;重点在于通过联想建立联系,读懂象征意义。

小结: 描写事物、托物言志2018/11/22221.朗读课后附录的茅盾同期创作的《题白杨图》,讲述大意,写出诗歌类型、作者抒发的情感及使用的修辞手法及写作手法。

2.选取你熟悉的某个事物,赋予它一定的象征意义,写个长句子。或者背出一首运用象征手法的古诗。

3.推测加点文言词的词义:

4.从文中找出5个比喻句,分析体会其表达效果。 拓展活动2018/11/2223大意:北方有种美丽的树,挺直站立像锋利的长矛。宽大 的树叶都十分团结,每个枝条都力争向上。把和楠树枋树为伴当作羞耻,喜欢和榆树枣树之类为伴。画家绘出了你的风骨,我愿意和你一起共同对抗敌人。

类型:托物言志的五言律诗。

情感:作者借助赞美画上的白杨,赞美了像白杨一样扎根民众、朴质坚强、团结向上,对敌作战的抗日战士,抒发了自己愿意加入其中共同抗敌的愿望。

修辞手法:比喻和拟人;写作手法:象征 明确拓展1 《题白杨图》2018/11/2224一、(1)蜡烛光明磊落,燃烧自己,照亮别人,可以使人联想到甘于奉献的精神,因此蜡烛是舍己为人的象征。

(2)梅花不畏严寒,独自开放,可以使人联想到坚强不屈的精神,因此梅花是坚毅品格的象征。?

(3)莲花,出淤泥而不染,濯清涟而不妖,可以使人联想到清白纯洁,因此莲花是品质高洁的象征。

二、1.《竹石》(清朝 郑燮)(六年级语文下册) 咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。 2.《石灰吟》(明朝 于谦)(六年级语文下册) 千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。 明确拓展2 学习象征手法2018/11/2225推测规律:

(1)并列词组,看位置对应词的词义,写出意思即可。

潜滋暗长、旁逸斜出、不折不挠

(暗长) (伸出) (曲折,喻屈服)

(2)其他词组,抓住加点词前后的词义分析推测,也可结合形旁推测。

坦荡如砥(平坦如磨刀石 )

屈曲盘旋的虬枝(弯曲、拳曲 ) 明确拓展3 推测词义2018/11/2226扑入你的视野的,是黄绿错综的一条大毯子。(暗喻黄土和麦田组成的平坦广阔的黄土高原,很形象)

2. 和风吹送,翻起了一轮一轮的绿波,——这时你会真心佩服昔人所造的两个字“麦浪”(把麦田翻起的绿波比喻成麦浪,那么麦田就是海洋了。非常形象)

3. 黄与绿主宰着,无边无垠,坦荡如砥(用磨刀石来比喻平坦,形象)。

4. 哪怕只有碗那样粗细(把白杨的粗细比作碗口,形象)

5. 但是它伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔,它是树中的伟丈夫。(前边是拟人,后边红字是比喻,把树比作阳刚美男子,相似点是阳刚壮美。)

明确拓展4 比喻句2018/11/2227

1.总结课堂上的前两个拓展任务,抄写。

2.比较阅读陶铸的《松树的风格》,

默写《白杨礼赞》6-8段。

3.仿照课文运用象征手法写一段文字,

托物言志。

布置作业(三选二)

茅盾 第一课时2018/11/223“礼赞”的本意来自佛教,

指的是佛、法、僧礼拜并颂经,

也就是说,它本有某种宗教礼拜的意味。

茅盾的这篇作品,还有没有宗教色彩呢?

没有宗教意味,是不是误用了呢?

什么东西比宗教意味更令人感到精彩呢?

让我们带着疑问听配乐朗读。

要求:给生字注音;划出赞美白杨的句子

解题导入:何为“礼赞”朗读直接赞美白杨树的语句:第1段:白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树!?

第4段:那就是白杨树,西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树。?

第6段:这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树。?

第8段:白杨不是平凡的树。 ……我赞美白杨树,就因为……?

第9段:……我要高声赞美白杨树!2018/11/225诗歌复沓式 ,回旋往复。

五次抒情,语意、句式基本相同,首尾照应,回环往复,形成诗歌的复沓式结构,强化了情感的表达。 结构特点2018/11/226一(第1段):一赞白杨

二(2-4段):描写黄土高原,二赞白杨

三(5-6段):描绘白杨形象,三赞白杨

四(7-8段):四赞白杨,揭示赞美原因

五(第9段):五赞白杨(高声)

抒情线索:白杨不平凡

写作思路2018/11/227全文没有宗教意味,“礼赞”一词是否误用?

白杨象征北方农民和抗日斗争精神。

作者真正赞美的是共产党领导的北方抗日军民 ,

所以要带着崇高的敬意赞美 。

“礼赞”一词没有误用题目及内容(朗读7-8段)2018/11/2281.黄土高原(地理背景)

黄绿错综、无边无垠、坦荡如砥

雄壮、伟大(陪衬白杨)

2.作者心理感受(心理背景)

倦怠、单调(反衬白杨)

交代生长环境,引出白杨、衬托白杨

属于写作技巧 赞美白杨,为何先写黄土高原?2018/11/229

1.字词句篇章等方面的问题皆可。

2.同学可以互相答疑。

3.疑难问题记录下来思考,下节课探究。

质疑提问2018/11/2210

1.朗读全文,划出用得好的动词。抄写生字注音,抄写课后所列18个词语,解释四字成语的含义。

2.找出一副中国地图,观察黄土高原和华北平原的位置,看看各包括哪些省份。再找出重庆的位置。

3.试着背诵课文的6-8段。

布置作业2018/11/2211 白杨礼赞

茅盾 第二课时2018/11/22121.解释“礼赞”一词。

2.为何大段描写黄土高原景色?

3.用“作者赞美了 ……的白杨树”的句式说一句话。

导入新课:作者如何描写白杨树,又怎么联系到其象征义。

复习导入2018/11/2213

1. 为何说白杨树极普通而又不平凡?不平凡体现在哪里?

2. 白杨树怎么就能象征为北方农民和民族解放斗争精神?

3. 作者为何要运用象征手法托物言志?是先有“志”后找“物”,还是先见“物”才有“志”? 出示主问题2018/11/22141.总述:力争上游、笔直

2.分写外形:干:绝无旁枝(伟岸正直)

枝:向上、紧紧靠拢(正直团结)

叶:片片向上 (严肃上进)

皮:光滑淡青色 (朴质温和)

2.总括精神:

倔强挺立、努力向上、不折不挠

第5段:描写白杨形象(不平凡)2018/11/2215分两层:(拟人、比喻)(反问、排比)

1. ①-④句议论,区别传统的阴性柔美,突出肯定阳性的壮美。发现白杨美,是强悍、挺拔的壮美,但又是平凡的,平民的。

从外形入手,先抑后扬,突出人格。

2. ⑤-⑧句启发联想。

将视线拉回黄土高原, 由树及人,由朴质、严肃、坚强不屈引出象征北方农民,再由敌后坚强不屈的哨兵引出象征抗日精神和意志。

层层递进,气势恢宏,委婉表达,语气强烈。

第8段水到渠成,明确两个象征义。 第7段:引出象征义2018/11/2216象征是一种写作手法,是就篇章而言的,对托义之物必须做细致地描写和刻画,借助某种联系,表现的是一种比较深刻的理念、思想。

本体和象征义之间强调神似。

比喻和拟人是修辞手法,就句子而言,为了把事物写得生动形象。

比喻强调形似;拟人不寄深意。

象征手法2018/11/22171.积雪初融的高原(白杨树)

2.北方(农民)

3.敌后的广大土地(哨兵)

4.华北平原(抗日精神意志)

联想到了什么?(结合时代特点)

西北黄土高原、共产党陕甘宁根据地、中共中央驻地即革命圣地延安及北方军民;

华北平原日军侵占区、抗日战士流血牺牲抗击日寇 、共产党领导。

表示地域的词(结合地图)2018/11/2218茅盾是我国现代进步文化的先驱者,伟大的革命文学家

和中国共产党最早的党员之一。1921年7月在上海入党,

长期生活工作在南方。1938年底应邀到新疆学院文学院

讲学,1940年3月到延安鲁迅艺术学院讲学,后来离开

延安到重庆。这期间,他看到了国民党反动派消极抗日、

积极反共的种种事实,也欣喜地看到了广大的北方军民

在共产党领导下,同心同德,团结一致,进行了艰苦卓

绝的斗争,一次次地粉碎了日寇的“扫荡”,巩固和发

展了敌后的抗日根据地。

作者及写作背景2018/11/2219 作者从解放区人民身上看到了中华民族的前途

和希望,精神振奋,于1941年3月满怀激情地

写下了《白杨礼赞》。由于当时作者生活在国

民党统治区重庆,没有言论自由,所以采用含

蓄的象征手法来托物言志,借礼赞白杨来热情

歌颂共产党领导下的抗日军民和中华民族英勇

不屈的斗争精神。

茅盾对作品选材的注意力一直放在那些具有重

大意义的事件上,其题材主题具有重大性与时

代性。作者及写作背景2018/11/2220“楠木”象征国民党反动派,当时(国共合作)叫顽固派。

提到“楠木”,引出国民党反动派的态度,形成对比,反衬“白杨”,表明自己对共产党领导的北方抗日军民的热爱。

结尾为何提到“楠木”2018/11/2221作者:写前先有“志”,后托“物”。

联系写作背景,作者到西北高原(共产党抗日根据地)走了一趟,感受到共产党领导的抗日军民精神伟大,想要写文赞美,但身在国统区重庆,没有言论自由,所以借礼赞白杨来表达对共产党的崇高敬意。

写时先写“物”,后言“志”,重点描写事物引出象征意义,运用象征手法,既含蓄又艺术。

读者:先见“物”,后明“志”;重点在于通过联想建立联系,读懂象征意义。

小结: 描写事物、托物言志2018/11/22221.朗读课后附录的茅盾同期创作的《题白杨图》,讲述大意,写出诗歌类型、作者抒发的情感及使用的修辞手法及写作手法。

2.选取你熟悉的某个事物,赋予它一定的象征意义,写个长句子。或者背出一首运用象征手法的古诗。

3.推测加点文言词的词义:

4.从文中找出5个比喻句,分析体会其表达效果。 拓展活动2018/11/2223大意:北方有种美丽的树,挺直站立像锋利的长矛。宽大 的树叶都十分团结,每个枝条都力争向上。把和楠树枋树为伴当作羞耻,喜欢和榆树枣树之类为伴。画家绘出了你的风骨,我愿意和你一起共同对抗敌人。

类型:托物言志的五言律诗。

情感:作者借助赞美画上的白杨,赞美了像白杨一样扎根民众、朴质坚强、团结向上,对敌作战的抗日战士,抒发了自己愿意加入其中共同抗敌的愿望。

修辞手法:比喻和拟人;写作手法:象征 明确拓展1 《题白杨图》2018/11/2224一、(1)蜡烛光明磊落,燃烧自己,照亮别人,可以使人联想到甘于奉献的精神,因此蜡烛是舍己为人的象征。

(2)梅花不畏严寒,独自开放,可以使人联想到坚强不屈的精神,因此梅花是坚毅品格的象征。?

(3)莲花,出淤泥而不染,濯清涟而不妖,可以使人联想到清白纯洁,因此莲花是品质高洁的象征。

二、1.《竹石》(清朝 郑燮)(六年级语文下册) 咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。 2.《石灰吟》(明朝 于谦)(六年级语文下册) 千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。 明确拓展2 学习象征手法2018/11/2225推测规律:

(1)并列词组,看位置对应词的词义,写出意思即可。

潜滋暗长、旁逸斜出、不折不挠

(暗长) (伸出) (曲折,喻屈服)

(2)其他词组,抓住加点词前后的词义分析推测,也可结合形旁推测。

坦荡如砥(平坦如磨刀石 )

屈曲盘旋的虬枝(弯曲、拳曲 ) 明确拓展3 推测词义2018/11/2226扑入你的视野的,是黄绿错综的一条大毯子。(暗喻黄土和麦田组成的平坦广阔的黄土高原,很形象)

2. 和风吹送,翻起了一轮一轮的绿波,——这时你会真心佩服昔人所造的两个字“麦浪”(把麦田翻起的绿波比喻成麦浪,那么麦田就是海洋了。非常形象)

3. 黄与绿主宰着,无边无垠,坦荡如砥(用磨刀石来比喻平坦,形象)。

4. 哪怕只有碗那样粗细(把白杨的粗细比作碗口,形象)

5. 但是它伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔,它是树中的伟丈夫。(前边是拟人,后边红字是比喻,把树比作阳刚美男子,相似点是阳刚壮美。)

明确拓展4 比喻句2018/11/2227

1.总结课堂上的前两个拓展任务,抄写。

2.比较阅读陶铸的《松树的风格》,

默写《白杨礼赞》6-8段。

3.仿照课文运用象征手法写一段文字,

托物言志。

布置作业(三选二)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读