《背影》教学课件:35张ppt

图片预览

文档简介

7岁:“爸爸真了不起,什么都懂!” ? 14岁:“好像有时候说得也不对……”? 20岁:“爸爸有点儿落伍了,他的理论和时代格格不入。”? 25岁:“‘老头子’一无所知。毫无疑问,陈腐不堪。”? 35岁:“如果爸爸当年像我这样老练,他今天肯定是百万富翁了……”

45岁:“我不知道是否该和‘老头子’商量商量,或许他能帮我出出主意……”? 55岁:“真可惜,爸爸去世了。说实话,他的看法相当高明!” 60岁:“可怜的爸爸!你简直是位无所不知的学者!遗憾的是我了解您太晚了!” ? ?

自1930年出版的《初中国文教本》,《背影》选入教材已经80多年。

这是一个普通的中学国文教员的永恒记忆:“1948年8月13日,走出家门,就看见一群小学生在争着抢着地看一张当天的报纸,其中一个惊慌地喊道:‘老师,作《背影》的朱自清先生昨天死了!’看到孩子们那种怆惶悲戚的神情,我不禁无言地流下泪来。”

2017年7月13日“百度”随意搜索“朱自清《背影》”341万条。

朱自清(1898-1948),字佩弦,号秋实。江苏省扬州市人,现代著名的诗人、散文家、学者、民主战士。有诗文集《踪迹》、《欧旅杂记》、《毁灭》,散文《匆匆》、《春》、《荷塘月色》,以及一些文艺论著,收在《朱自清全集》里 。

《背影》 《背影》是一篇回忆性抒情散文,写于1925年10月,当时作者在清华大学任教。1917年冬,作者祖母去世,父亲朱鸿钧原任徐州烟酒公卖局局长,被解职。文中的“祸不单行”正是指这两件事。作者当时在北大哲学系读书,得知祖母去世,从北京赶到徐州与父亲一道回扬州奔丧。丧事完毕,父亲到南京找工作,作者回北京念书,父子在浦口车站惜别。

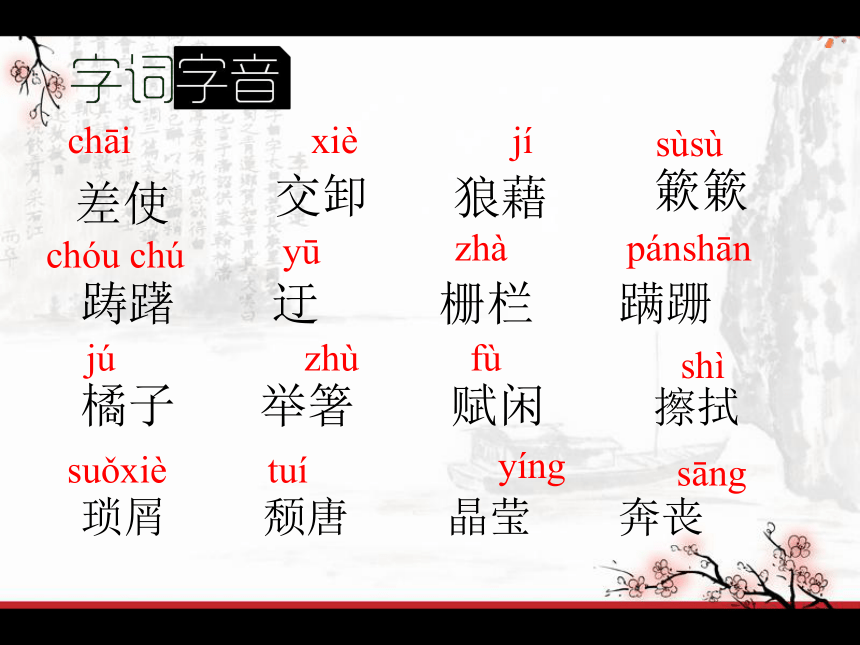

差使

交卸

狼藉

簌簌

踌躇 迂 栅栏 蹒跚

橘子 举箸 赋闲 擦拭

琐屑 颓唐 晶莹 奔丧

多音辨析

(bēn)奔丧 (sāng)奔丧

奔 丧

(bèn)投奔 (sàng)丧命

形似辨析

藉(jí狼藉 卸(xiè)交卸

籍(jí)书籍 御(yù)防御

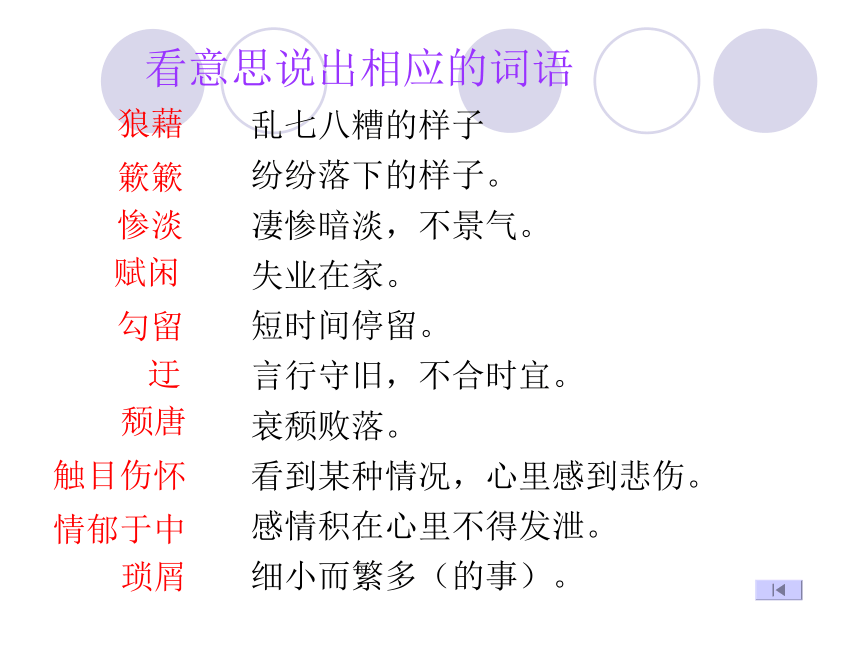

乱七八糟的样子

纷纷落下的样子。

凄惨暗淡,不景气。

失业在家。

短时间停留。

言行守旧,不合时宜。

衰颓败落。

看到某种情况,心里感到悲伤。

感情积在心里不得发泄。

细小而繁多(的事)。

看意思说出相应的词语

狼藉

簌簌

惨淡

赋闲

勾留

迂

颓唐

触目伤怀

情郁于中

琐屑

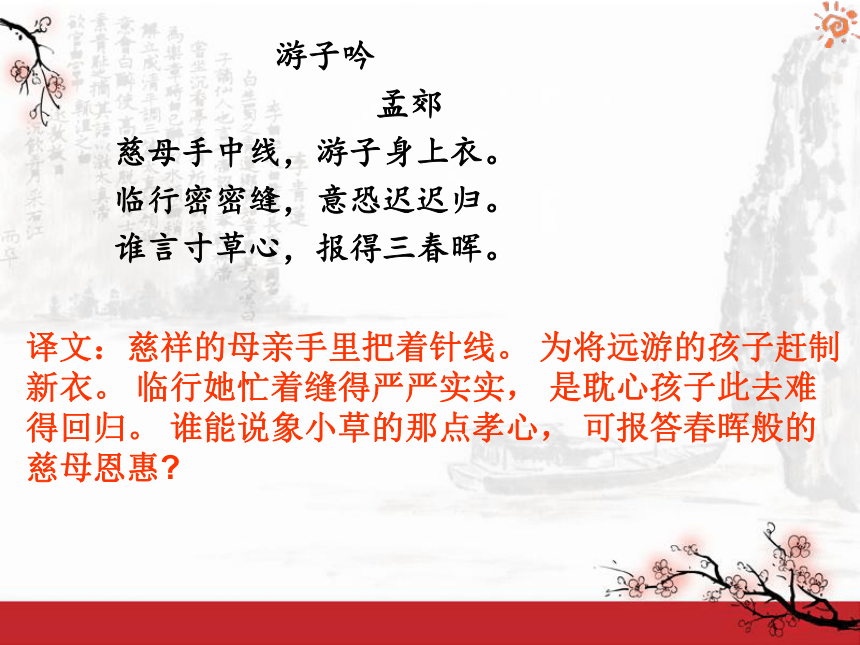

游子吟

孟郊

慈母手中线,游子身上衣。

临行密密缝,意恐迟迟归。

谁言寸草心,报得三春晖。

译文:慈祥的母亲手里把着针线。 为将远游的孩子赶制新衣。 临行她忙着缝得严严实实, 是耽心孩子此去难得回归。 谁能说象小草的那点孝心, 可报答春晖般的慈母恩惠?

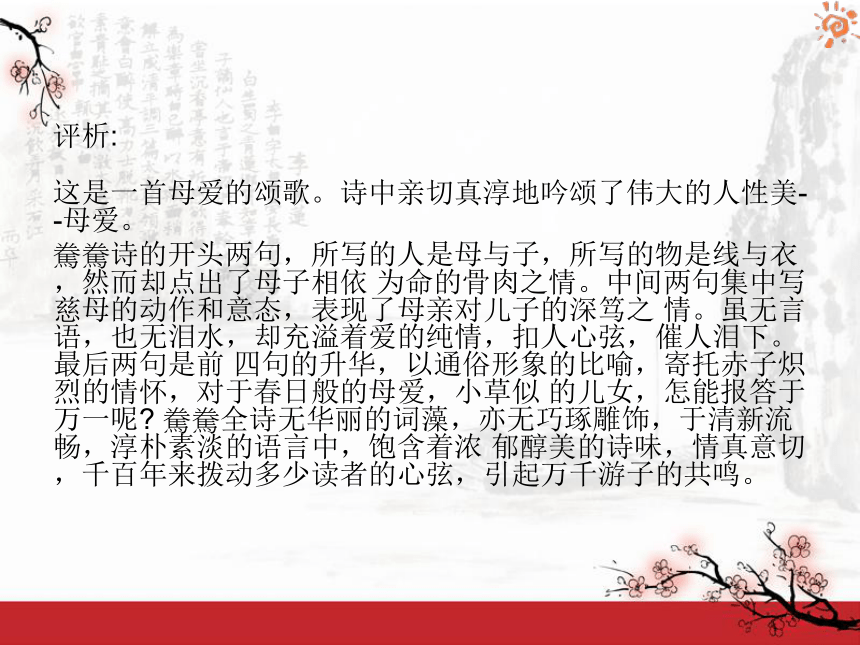

评析:

这是一首母爱的颂歌。诗中亲切真淳地吟颂了伟大的人性美--母爱。

??诗的开头两句,所写的人是母与子,所写的物是线与衣,然而却点出了母子相依 为命的骨肉之情。中间两句集中写慈母的动作和意态,表现了母亲对儿子的深笃之 情。虽无言语,也无泪水,却充溢着爱的纯情,扣人心弦,催人泪下。最后两句是前 四句的升华,以通俗形象的比喻,寄托赤子炽烈的情怀,对于春日般的母爱,小草似 的儿女,怎能报答于万一呢? ??全诗无华丽的词藻,亦无巧琢雕饰,于清新流畅,淳朴素淡的语言中,饱含着浓 郁醇美的诗味,情真意切,千百年来拨动多少读者的心弦,引起万千游子的共鸣。

作者曾这样说:

“我写《背影》,就因为文中所引的父亲的来信那句话。当时读了父亲的信,真是泪如泉涌。我父亲待我的许多好处,特别是《背影》里所叙述的那一回,想起来跟从前一般无二……”

“我身体平安,惟膀子疼痛利害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。”

我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。

这是一个 的背影,

我是从 看出来的。

我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。

他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。

他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

(感动)

等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

(惜别,牵挂)

在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。

(思念)

俗话说,男儿有泪不轻弹,作者感念父爱,多次流泪,只为父亲月台买橘这件事吗?

父亲待我的好还有哪些?

父爱的伟大,感人至深的力量就在于:

父亲当时正处于奔丧、失业、典卖、借钱这样祸不单行的境遇,即便如此,还一如既往地爱护儿子,为儿子做了一件又一件事,父亲在送我时愈是关怀备至,细心热切,所做的内心牺牲就愈大,爱子之心便愈见深沉。

父爱如斯,子又当如何呢?

父子争斗:

1915年,朱自清父亲包办朱自清婚姻,朱自清有怨言。父子生隙。

1916年,朱自清上北大后自作主张改“朱自华“为“朱自清”,父亲很生气。

1917年:父亲失业,祖母去世,家庭经济陷入困顿。朱自清二弟几乎失学。《背影》的故事就发生在这一年。

1921年,朱自清北大毕业参加工作,父亲为了缓解家庭经济紧张私自扣留了朱自清工资。父子发生剧烈矛盾。朱自清离家出走。

1922年,朱自清带儿子回家,父亲不准他进门,只能怅然离开。

1923年,朱自清再次回家,父亲不搭理他。父子开始长达多年的冷战。

1925年,朱自清父亲写信给儿子:大约大去之期不远矣。朱自清在泪水中完成了《背影》。

——王君《生之苦痛与爱之艰难──《背影》再读》

这只是父亲给儿子的一封寻常家信吗?从儿子的一长叹,你又读到了什么?

父:“我身体平安,惟膀子疼痛利害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。”

子:唉!我不知何时再能与他相见!

写法小结:

1、角度新颖、匠心独运。“人人心中有,却人人笔下无”。

2、细节描写、以小见大。突出“背影”,详细描写,细微处彰显人间至爱亲情 。

3、语言简洁、朴实、感人。

写人记事,应该选择最动情的一件事,写最动情的一件事又要突出最动情的瞬间,突出细节描写,以小见大,深化主题。

我慢慢地、慢慢地了解到,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。

——龙应台《目送》

树欲静而风不止,子欲养而亲不待也。

往而不可追者,年也;去而不可见者,亲也。

《孔子家语·卷二,致思第八》

请找出父亲送儿子上车的过程说的四句话,并体会它所含的意思。

<1>不要紧,他们去不好!

<2>我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。

<3>我走了,到那边来信!

<4>进去吧,里边没人。

质疑探究、精心赏析

这四句话都很简短,意思也很平常。这样简短平常的话是否缺乏感情?

不是,朴素的言语中往往含有深挚的爱;平淡的话语里往往有不平静的心情。

送你一句名言:真理是朴素的。

质疑探究、精心赏析

这4句朴实而简洁的话包含着父亲怎样的深情?请具体说明。

①不要紧,他们去不好。

——父亲当时急于谋事,在生存的巨大压力之下,忧心如焚,但是儿子在他心目中高于一切,惟恐儿子路上有什么闪失,所以最后决定还是由自己亲自送。

质疑探究、精心赏析

②我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。

——父亲已经把儿子送上车,已经关照得无微不至,儿子也劝父亲可以走了,而父亲还觉得没有尽够心意,看见站上有卖橘子的,便要去给儿子买橘子。过铁道不容易,自己受点累,能让儿子受用,他是心甘情愿的。他还生怕儿子跟着出来,忘了行李。父亲的关怀真是无微不至。

质疑探究、精心赏析

③我走了,到那边来信!

——惦念路途平安,要等到儿子回到北京来信报平安,才能放心。

④进去吧,里边没人。

——走了几步就回头,可见心里还是惦记着儿子,依依不舍。又想到儿子所带的行李,叫儿子小心,什么都为儿子着想。

质疑探究、精心赏析

返回

《背影》中作者流了几次泪?

——辛酸的泪

质疑探究、精心赏析

再现背影,泪光莹莹

见父亲,睹家境,想祖母

——难过的泪

望父亲买橘,父子离别

——感激的泪

背影远去,依依惜别

——惜别的泪

背 影

四次背影

难忘的背影

蹒跚的背影

离别的背影

回忆中的背影

四次流泪

悲哀之泪

感动之泪

感伤之泪

伤心之泪

父 子 情 深

(线索)

(暗线)

当堂评价

1.下列加点的字注音全部正确的一项是( )

A.差事(chāi) 拣定(jiǎn) 奔丧(sàng) 赋闲(fù)

B.游逛(guàng) 浦口(pǔ) 妥帖(tuǒ) 栅栏(zhà)

C.蹒跚(mǎn) 马褂(guà) 拭干(shì) 簌簌(sù)

D.琐屑(xuè) 惦记(diàn) 举箸(zhù) 踌躇(chú)

B

当堂评价

2.下列句中加点词语运用有误的一项是( )

A.诚然,再得意的人生有时也难免深陷负面情绪,所谓郁郁于中,自然要发之于外。

B.家乡发生洪灾,人在异乡心在家的他,却在此时遭人打劫,真是祸不单行!

C.新一轮人口大迁徙正在到来,而在此进程中,房地产行业的机遇莫名其妙。

D.他走进家门,看着满院杂草,触目伤怀,默默地流着泪。

C

当堂评价

3.依次填入下面文字横线处最恰当的一组是( )

一位父亲对孩子说:“我能告诉你人生的真谛, ;我能告诉你真挚的友谊, ;我能告诉你怎样分辨是非, ;我能告诉你如何生活得更有意义, 。”

①但不能帮你物色朋友 ②但不能给你永恒的生命

③但不能替你赢得声誉 ④但不能替你做出选择

A.③④①② B.③①④②

C.④①③② D.②③①④

B

当堂评价

4.找出下面语段中的两个病句,并改正。

①朱自清先生是著名的民主战士,对敌人从不留情面。②然而,通过阅读《背影》,又让我们看到了他深情的一面。③或许,伟大的,都如他般憎爱分明。 ④憎得彻底,爱得深沉。

(1)第 句是病句,应该为: 。

(2)第 句是病句,应该为: 。

②

然而,通过阅读《背影》,我们又看到了他深情的一面

③

或许伟大的人物,都如他般憎爱分明

45岁:“我不知道是否该和‘老头子’商量商量,或许他能帮我出出主意……”? 55岁:“真可惜,爸爸去世了。说实话,他的看法相当高明!” 60岁:“可怜的爸爸!你简直是位无所不知的学者!遗憾的是我了解您太晚了!” ? ?

自1930年出版的《初中国文教本》,《背影》选入教材已经80多年。

这是一个普通的中学国文教员的永恒记忆:“1948年8月13日,走出家门,就看见一群小学生在争着抢着地看一张当天的报纸,其中一个惊慌地喊道:‘老师,作《背影》的朱自清先生昨天死了!’看到孩子们那种怆惶悲戚的神情,我不禁无言地流下泪来。”

2017年7月13日“百度”随意搜索“朱自清《背影》”341万条。

朱自清(1898-1948),字佩弦,号秋实。江苏省扬州市人,现代著名的诗人、散文家、学者、民主战士。有诗文集《踪迹》、《欧旅杂记》、《毁灭》,散文《匆匆》、《春》、《荷塘月色》,以及一些文艺论著,收在《朱自清全集》里 。

《背影》 《背影》是一篇回忆性抒情散文,写于1925年10月,当时作者在清华大学任教。1917年冬,作者祖母去世,父亲朱鸿钧原任徐州烟酒公卖局局长,被解职。文中的“祸不单行”正是指这两件事。作者当时在北大哲学系读书,得知祖母去世,从北京赶到徐州与父亲一道回扬州奔丧。丧事完毕,父亲到南京找工作,作者回北京念书,父子在浦口车站惜别。

差使

交卸

狼藉

簌簌

踌躇 迂 栅栏 蹒跚

橘子 举箸 赋闲 擦拭

琐屑 颓唐 晶莹 奔丧

多音辨析

(bēn)奔丧 (sāng)奔丧

奔 丧

(bèn)投奔 (sàng)丧命

形似辨析

藉(jí狼藉 卸(xiè)交卸

籍(jí)书籍 御(yù)防御

乱七八糟的样子

纷纷落下的样子。

凄惨暗淡,不景气。

失业在家。

短时间停留。

言行守旧,不合时宜。

衰颓败落。

看到某种情况,心里感到悲伤。

感情积在心里不得发泄。

细小而繁多(的事)。

看意思说出相应的词语

狼藉

簌簌

惨淡

赋闲

勾留

迂

颓唐

触目伤怀

情郁于中

琐屑

游子吟

孟郊

慈母手中线,游子身上衣。

临行密密缝,意恐迟迟归。

谁言寸草心,报得三春晖。

译文:慈祥的母亲手里把着针线。 为将远游的孩子赶制新衣。 临行她忙着缝得严严实实, 是耽心孩子此去难得回归。 谁能说象小草的那点孝心, 可报答春晖般的慈母恩惠?

评析:

这是一首母爱的颂歌。诗中亲切真淳地吟颂了伟大的人性美--母爱。

??诗的开头两句,所写的人是母与子,所写的物是线与衣,然而却点出了母子相依 为命的骨肉之情。中间两句集中写慈母的动作和意态,表现了母亲对儿子的深笃之 情。虽无言语,也无泪水,却充溢着爱的纯情,扣人心弦,催人泪下。最后两句是前 四句的升华,以通俗形象的比喻,寄托赤子炽烈的情怀,对于春日般的母爱,小草似 的儿女,怎能报答于万一呢? ??全诗无华丽的词藻,亦无巧琢雕饰,于清新流畅,淳朴素淡的语言中,饱含着浓 郁醇美的诗味,情真意切,千百年来拨动多少读者的心弦,引起万千游子的共鸣。

作者曾这样说:

“我写《背影》,就因为文中所引的父亲的来信那句话。当时读了父亲的信,真是泪如泉涌。我父亲待我的许多好处,特别是《背影》里所叙述的那一回,想起来跟从前一般无二……”

“我身体平安,惟膀子疼痛利害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。”

我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。

这是一个 的背影,

我是从 看出来的。

我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。

他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。

他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

(感动)

等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

(惜别,牵挂)

在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。

(思念)

俗话说,男儿有泪不轻弹,作者感念父爱,多次流泪,只为父亲月台买橘这件事吗?

父亲待我的好还有哪些?

父爱的伟大,感人至深的力量就在于:

父亲当时正处于奔丧、失业、典卖、借钱这样祸不单行的境遇,即便如此,还一如既往地爱护儿子,为儿子做了一件又一件事,父亲在送我时愈是关怀备至,细心热切,所做的内心牺牲就愈大,爱子之心便愈见深沉。

父爱如斯,子又当如何呢?

父子争斗:

1915年,朱自清父亲包办朱自清婚姻,朱自清有怨言。父子生隙。

1916年,朱自清上北大后自作主张改“朱自华“为“朱自清”,父亲很生气。

1917年:父亲失业,祖母去世,家庭经济陷入困顿。朱自清二弟几乎失学。《背影》的故事就发生在这一年。

1921年,朱自清北大毕业参加工作,父亲为了缓解家庭经济紧张私自扣留了朱自清工资。父子发生剧烈矛盾。朱自清离家出走。

1922年,朱自清带儿子回家,父亲不准他进门,只能怅然离开。

1923年,朱自清再次回家,父亲不搭理他。父子开始长达多年的冷战。

1925年,朱自清父亲写信给儿子:大约大去之期不远矣。朱自清在泪水中完成了《背影》。

——王君《生之苦痛与爱之艰难──《背影》再读》

这只是父亲给儿子的一封寻常家信吗?从儿子的一长叹,你又读到了什么?

父:“我身体平安,惟膀子疼痛利害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。”

子:唉!我不知何时再能与他相见!

写法小结:

1、角度新颖、匠心独运。“人人心中有,却人人笔下无”。

2、细节描写、以小见大。突出“背影”,详细描写,细微处彰显人间至爱亲情 。

3、语言简洁、朴实、感人。

写人记事,应该选择最动情的一件事,写最动情的一件事又要突出最动情的瞬间,突出细节描写,以小见大,深化主题。

我慢慢地、慢慢地了解到,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。

——龙应台《目送》

树欲静而风不止,子欲养而亲不待也。

往而不可追者,年也;去而不可见者,亲也。

《孔子家语·卷二,致思第八》

请找出父亲送儿子上车的过程说的四句话,并体会它所含的意思。

<1>不要紧,他们去不好!

<2>我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。

<3>我走了,到那边来信!

<4>进去吧,里边没人。

质疑探究、精心赏析

这四句话都很简短,意思也很平常。这样简短平常的话是否缺乏感情?

不是,朴素的言语中往往含有深挚的爱;平淡的话语里往往有不平静的心情。

送你一句名言:真理是朴素的。

质疑探究、精心赏析

这4句朴实而简洁的话包含着父亲怎样的深情?请具体说明。

①不要紧,他们去不好。

——父亲当时急于谋事,在生存的巨大压力之下,忧心如焚,但是儿子在他心目中高于一切,惟恐儿子路上有什么闪失,所以最后决定还是由自己亲自送。

质疑探究、精心赏析

②我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。

——父亲已经把儿子送上车,已经关照得无微不至,儿子也劝父亲可以走了,而父亲还觉得没有尽够心意,看见站上有卖橘子的,便要去给儿子买橘子。过铁道不容易,自己受点累,能让儿子受用,他是心甘情愿的。他还生怕儿子跟着出来,忘了行李。父亲的关怀真是无微不至。

质疑探究、精心赏析

③我走了,到那边来信!

——惦念路途平安,要等到儿子回到北京来信报平安,才能放心。

④进去吧,里边没人。

——走了几步就回头,可见心里还是惦记着儿子,依依不舍。又想到儿子所带的行李,叫儿子小心,什么都为儿子着想。

质疑探究、精心赏析

返回

《背影》中作者流了几次泪?

——辛酸的泪

质疑探究、精心赏析

再现背影,泪光莹莹

见父亲,睹家境,想祖母

——难过的泪

望父亲买橘,父子离别

——感激的泪

背影远去,依依惜别

——惜别的泪

背 影

四次背影

难忘的背影

蹒跚的背影

离别的背影

回忆中的背影

四次流泪

悲哀之泪

感动之泪

感伤之泪

伤心之泪

父 子 情 深

(线索)

(暗线)

当堂评价

1.下列加点的字注音全部正确的一项是( )

A.差事(chāi) 拣定(jiǎn) 奔丧(sàng) 赋闲(fù)

B.游逛(guàng) 浦口(pǔ) 妥帖(tuǒ) 栅栏(zhà)

C.蹒跚(mǎn) 马褂(guà) 拭干(shì) 簌簌(sù)

D.琐屑(xuè) 惦记(diàn) 举箸(zhù) 踌躇(chú)

B

当堂评价

2.下列句中加点词语运用有误的一项是( )

A.诚然,再得意的人生有时也难免深陷负面情绪,所谓郁郁于中,自然要发之于外。

B.家乡发生洪灾,人在异乡心在家的他,却在此时遭人打劫,真是祸不单行!

C.新一轮人口大迁徙正在到来,而在此进程中,房地产行业的机遇莫名其妙。

D.他走进家门,看着满院杂草,触目伤怀,默默地流着泪。

C

当堂评价

3.依次填入下面文字横线处最恰当的一组是( )

一位父亲对孩子说:“我能告诉你人生的真谛, ;我能告诉你真挚的友谊, ;我能告诉你怎样分辨是非, ;我能告诉你如何生活得更有意义, 。”

①但不能帮你物色朋友 ②但不能给你永恒的生命

③但不能替你赢得声誉 ④但不能替你做出选择

A.③④①② B.③①④②

C.④①③② D.②③①④

B

当堂评价

4.找出下面语段中的两个病句,并改正。

①朱自清先生是著名的民主战士,对敌人从不留情面。②然而,通过阅读《背影》,又让我们看到了他深情的一面。③或许,伟大的,都如他般憎爱分明。 ④憎得彻底,爱得深沉。

(1)第 句是病句,应该为: 。

(2)第 句是病句,应该为: 。

②

然而,通过阅读《背影》,我们又看到了他深情的一面

③

或许伟大的人物,都如他般憎爱分明

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读