江苏省2018-2019版高中地理第1章地理环境与区域发展章末检测试卷

文档属性

| 名称 | 江苏省2018-2019版高中地理第1章地理环境与区域发展章末检测试卷 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2018-11-27 10:25:08 | ||

图片预览

文档简介

第1章 地理环境与区域发展

章末检测试卷(一)

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题(共30题,每小题2分,共60分)

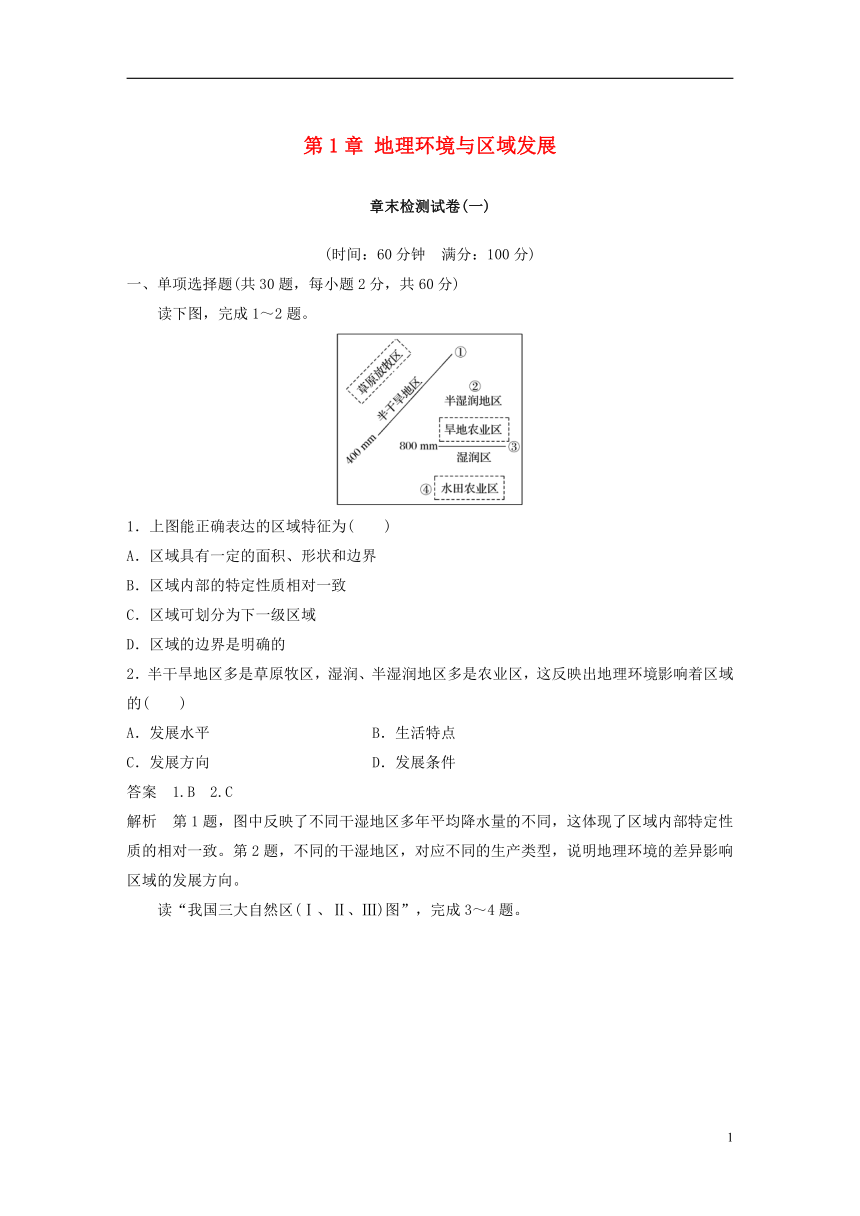

读下图,完成1~2题。

1.上图能正确表达的区域特征为( )

A.区域具有一定的面积、形状和边界

B.区域内部的特定性质相对一致

C.区域可划分为下一级区域

D.区域的边界是明确的

2.半干旱地区多是草原牧区,湿润、半湿润地区多是农业区,这反映出地理环境影响着区域的( )

A.发展水平 B.生活特点

C.发展方向 D.发展条件

答案 1.B 2.C

解析 第1题,图中反映了不同干湿地区多年平均降水量的不同,这体现了区域内部特定性质的相对一致。第2题,不同的干湿地区,对应不同的生产类型,说明地理环境的差异影响区域的发展方向。

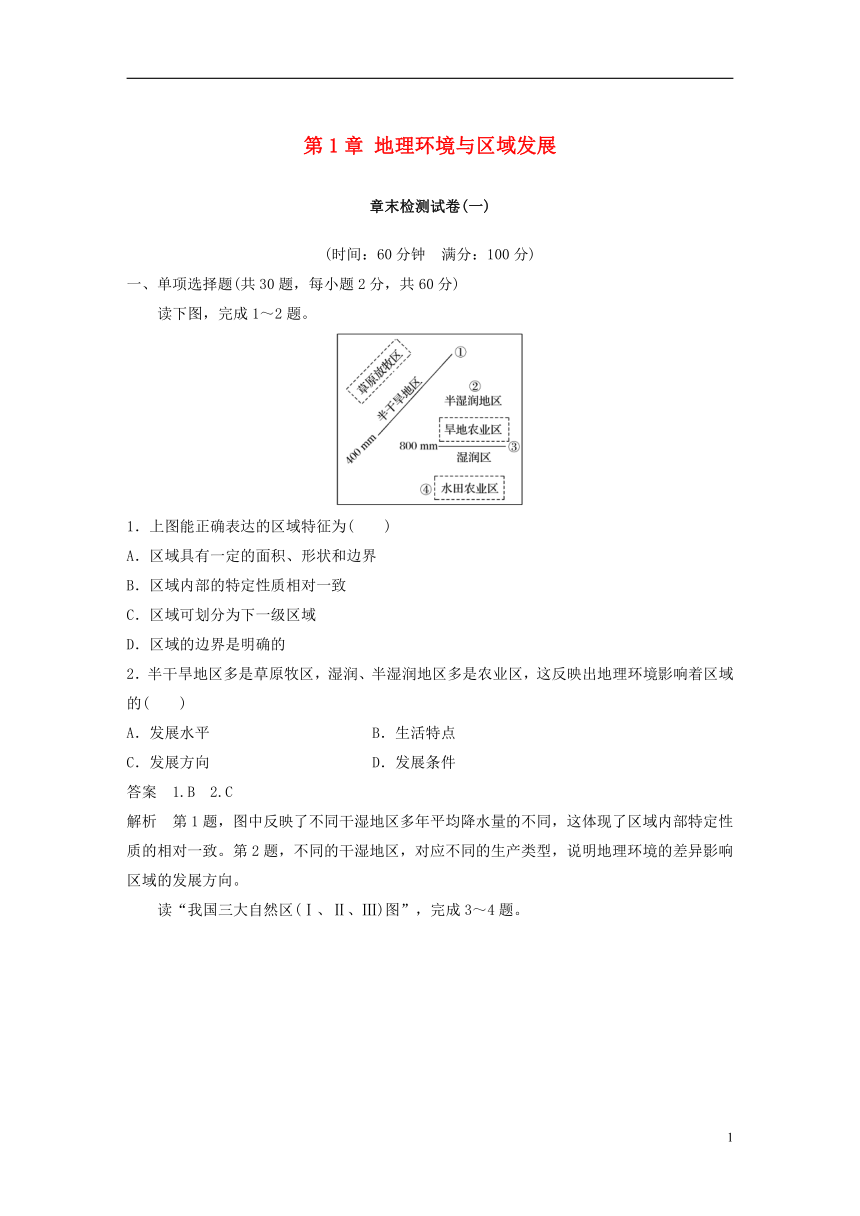

读“我国三大自然区(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)图”,完成3~4题。

3.地理界线P南北两侧种植业不同,主要原因是( )

A.地形条件不同 B.水热条件不同

C.土壤条件不同 D.光照条件不同

4.图示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大自然区划分的依据是( )

A.土壤与植被 B.水文与植被

C.地形与气候 D.地形与水文

答案 3.B 4.C

解析 第3题,地理界线P是秦岭—淮河一线,南侧主要种植水稻,以水田为主,北侧主要种植小麦,以旱田为主,原因是两侧水热条件不同。第4题,图示Ⅰ自然区为东部季风区,Ⅱ自然区为西北干旱半干旱区,Ⅲ自然区为青藏高寒区,划分的依据是地形与气候条件。

读“我国某地区示意图”,完成5~7题。

5.对图中所示地区自然环境的叙述,正确的是( )

A.地处西风带,气候温和湿润,河流落差大,水能资源丰富

B.自然带类型为温带荒漠带,河流以冰雪融水补给为主

C.全部为干旱区,自然带体现了由赤道到两极的地域分异规律

D.河流以大气降水补给为主,径流年际变化大

6.图中A地区降水的水汽主要来自( )

①太平洋 ②大西洋 ③北冰洋 ④印度洋

A.①③ B.②④

C.①② D.②③

7.该地区是我国重要的长绒棉生产基地,其最有利的自然条件是( )

A.光照 B.水源

C.地形 D.土壤

答案 5.B 6.D 7.A

解析 由图示边界轮廓可判断该区域为我国新疆,新疆地处亚欧大陆内部,形成了典型的温带大陆性气候,河流以冰雪融水补给为主;但北部应因准噶尔盆地,来自北冰洋、大西洋的水汽可以通过阿拉山口进入该区,降水较多,属于半干旱区;由于新疆地区面积辽阔,自然地域分异比较复杂,既有从沿海向内陆的地域分异,又有垂直地域分异,还有非地带性地域分异。该区域最典型的特征是干旱,晴天多,光照充足,适宜长绒棉的生长。

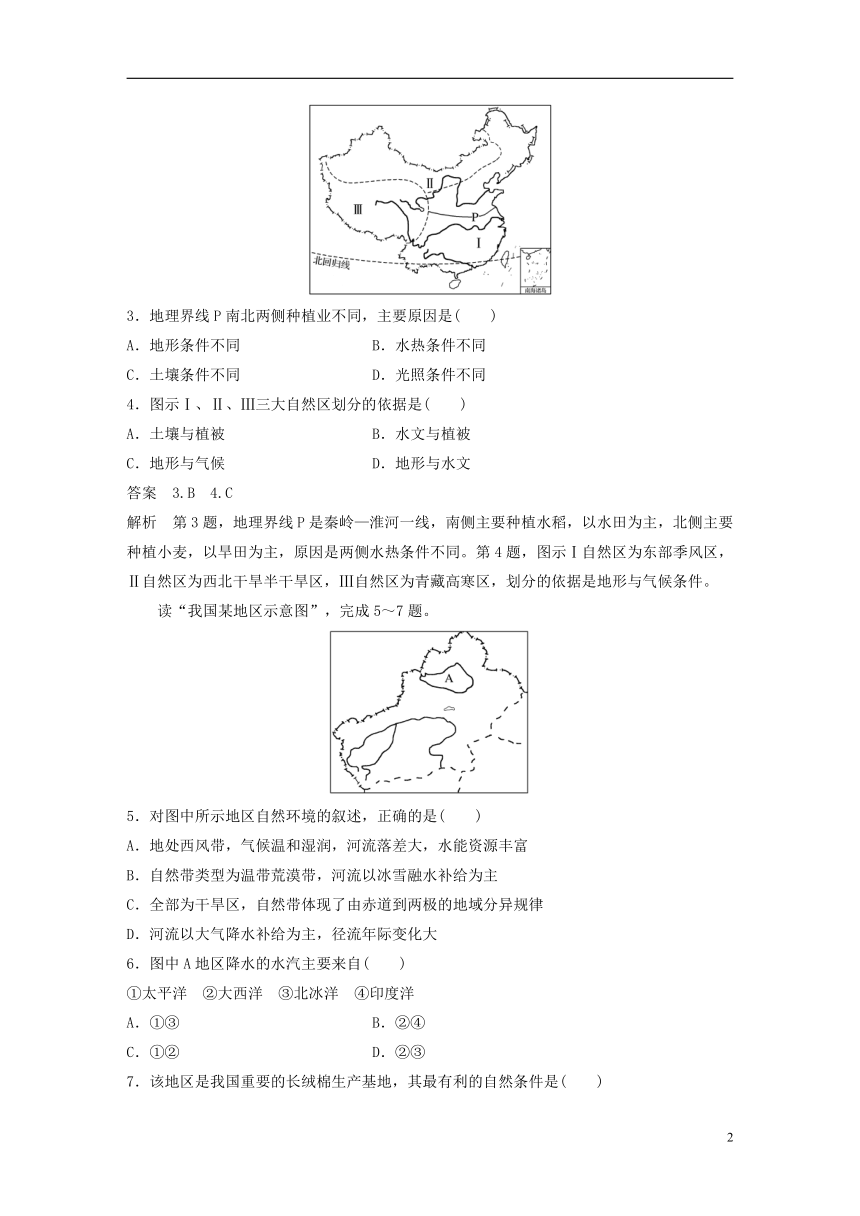

中国是一个发展中大国,各区域之间的发展基础、发展条件存在很大差异。这些发展条件的差异,在发展速度、发展进程上也有明确反映。因此,在制定经济政策时,应因地、因时制宜地制定适合本地区经济发展的政策和规划。读“区域经济发展阶段差异示意图”,完成8~9题。

8.关于t2时期各区域发展特点的叙述,正确的是( )

A.区域1进入快速发展阶段

B.区域2处于发展后期阶段

C.区域3进入起步阶段

D.图示三区域所处发展阶段相同

9.若用上图示意我国不同地区的经济差异,分析图示信息所得出的结论中,正确的是( )

A.现阶段我国各区域对资源依赖程度不断降低

B.现阶段我国各区域经济发展应以高新技术产业为龙头

C.从区域3到区域1反映了我国经济从沿海向内陆的发展趋势

D.要实现经济、资源和环境的和谐统一,需宏观协调各区域的关系

答案 8.C 9.D

解析 第8题,读图,在t2时期,区域1处于发展的顶峰时期,即将进入衰退阶段;区域2处于快速发展阶段;区域3进入起步阶段;图示三区域所处发展阶段不相同。第9题,若用上图示意我国不同地区的经济差异,根据图示信息,现阶段我国经济仍是以工业为主,多数区域对资源依赖程度仍在提高;现阶段我国区域1的经济发展应以高新技术产业为龙头;从区域3到区域1反映了我国经济从内陆向沿海的发展趋势;要实现经济、资源和环境的和谐统一,需宏观协调各区域的关系。

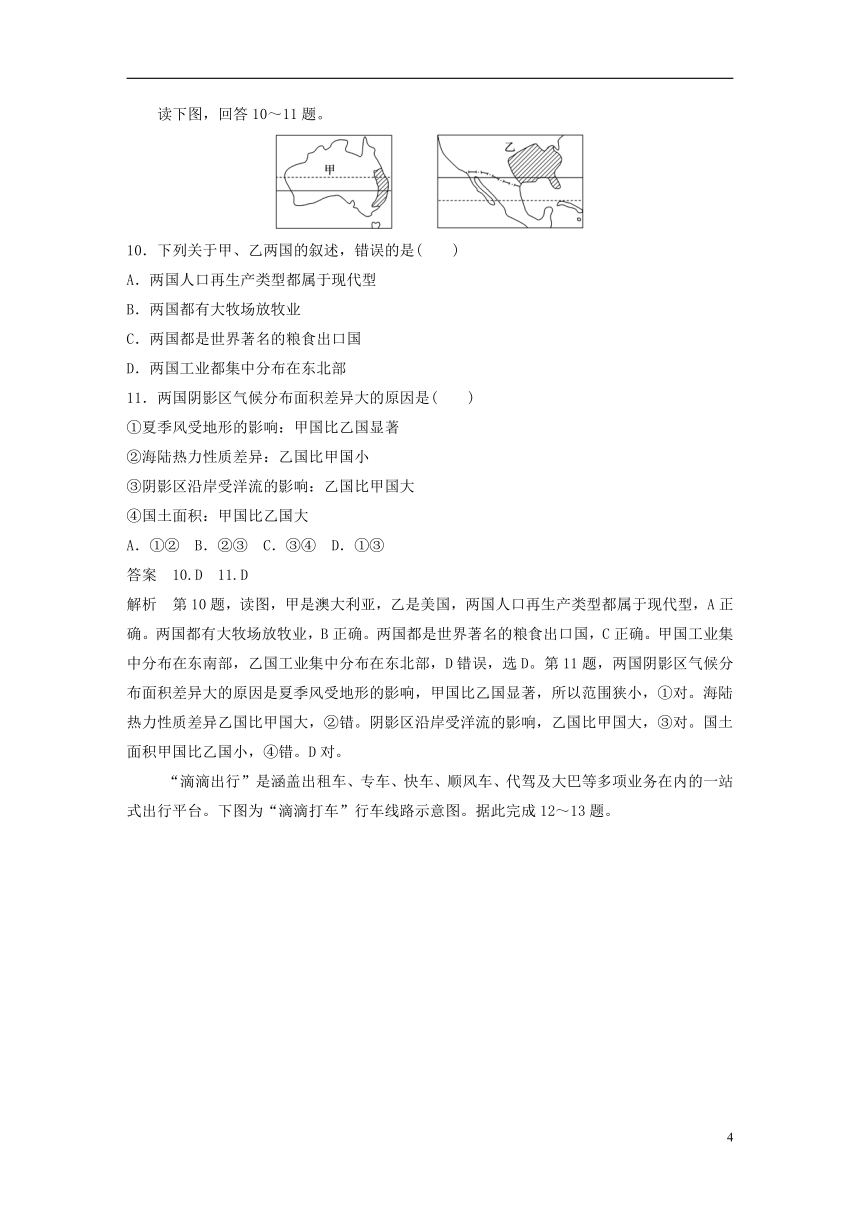

读下图,回答10~11题。

10.下列关于甲、乙两国的叙述,错误的是( )

A.两国人口再生产类型都属于现代型

B.两国都有大牧场放牧业

C.两国都是世界著名的粮食出口国

D.两国工业都集中分布在东北部

11.两国阴影区气候分布面积差异大的原因是( )

①夏季风受地形的影响:甲国比乙国显著

②海陆热力性质差异:乙国比甲国小

③阴影区沿岸受洋流的影响:乙国比甲国大

④国土面积:甲国比乙国大

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

答案 10.D 11.D

解析 第10题,读图,甲是澳大利亚,乙是美国,两国人口再生产类型都属于现代型,A正确。两国都有大牧场放牧业,B正确。两国都是世界著名的粮食出口国,C正确。甲国工业集中分布在东南部,乙国工业集中分布在东北部,D错误,选D。第11题,两国阴影区气候分布面积差异大的原因是夏季风受地形的影响,甲国比乙国显著,所以范围狭小,①对。海陆热力性质差异乙国比甲国大,②错。阴影区沿岸受洋流的影响,乙国比甲国大,③对。国土面积甲国比乙国小,④错。D对。

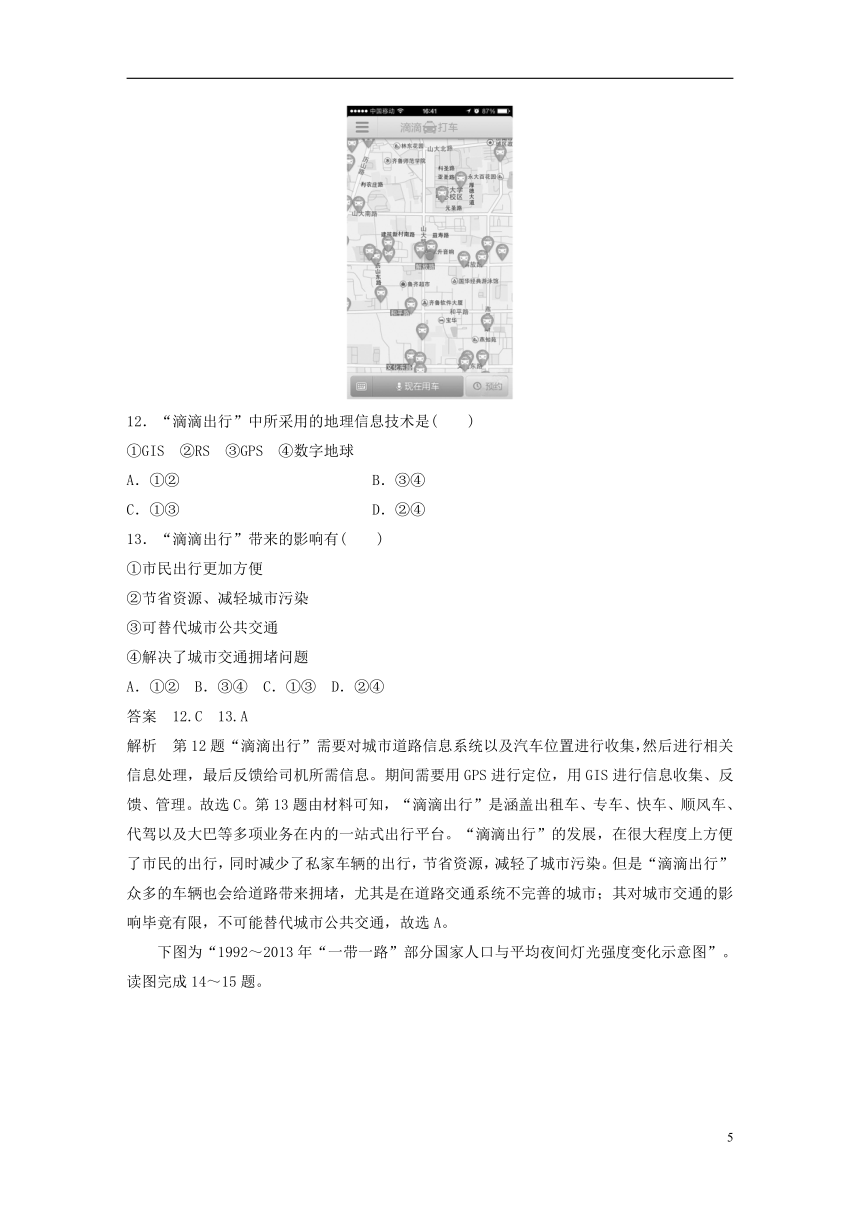

“滴滴出行”是涵盖出租车、专车、快车、顺风车、代驾及大巴等多项业务在内的一站式出行平台。下图为“滴滴打车”行车线路示意图。据此完成12~13题。

12.“滴滴出行”中所采用的地理信息技术是( )

①GIS ②RS ③GPS ④数字地球

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

13.“滴滴出行”带来的影响有( )

①市民出行更加方便

②节省资源、减轻城市污染

③可替代城市公共交通

④解决了城市交通拥堵问题

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

答案 12.C 13.A

解析 第12题“滴滴出行”需要对城市道路信息系统以及汽车位置进行收集,然后进行相关信息处理,最后反馈给司机所需信息。期间需要用GPS进行定位,用GIS进行信息收集、反馈、管理。故选C。第13题由材料可知,“滴滴出行”是涵盖出租车、专车、快车、顺风车、代驾以及大巴等多项业务在内的一站式出行平台。“滴滴出行”的发展,在很大程度上方便了市民的出行,同时减少了私家车辆的出行,节省资源,减轻了城市污染。但是“滴滴出行”众多的车辆也会给道路带来拥堵,尤其是在道路交通系统不完善的城市;其对城市交通的影响毕竟有限,不可能替代城市公共交通,故选A。

下图为“1992~2013年“一带一路”部分国家人口与平均夜间灯光强度变化示意图”。读图完成14~15题。

14.图示期间( )

A.中国的平均夜间灯光强度始终最大

B.印度人口增长为现代型模式

C.巴基斯坦经济水平低于印度尼西亚

D.印度尼西亚的人口增长最多

15.平均夜间灯光强度数据的获取主要利用了( )

A.地理信息系统 B.遥感系统

C.全球定位系统 D.数字地球

答案 14.C 15.B

解析 第14题,由图可知,中国的平均夜间灯光强度有小段低于印度尼西亚,A错;印度人口增长为传统型,B错;夜间灯光强度在一定程度反应了经济发展水平,巴基斯坦夜光强度低于印度尼西亚,巴基斯坦经济水平低于印度尼西亚,C对;图示时期印度人口增长最多。第15题,平均夜间灯光强度数据的获取主要利用了遥感系统。

下图是“我国东南某区域借助GIS系统识别生态、生产和生活空间的一组图像资料”。读图回答16~17题。

16.图中( )

A.甲地宜大规模种植水稻 B.乙河自南向北,流速较快

C.丙地的城镇化水平最低 D.丁比戊路更宜建高速公路

17.在进行绿色宜居城镇发展规划时,还需要叠加该区域的( )

①降水分布图 ②土地利用图 ③空气质量图 ④矿产分布图 ⑤人口分布图

A.①② B.③④ C.②③⑤ D.①③⑤

答案 16.D 17.C

解析 第16题,从图中可以看出,甲地为丘陵山地,不适合大规模种植水稻;据支流流向判读乙河自北向南流,流速较快;丙地道路交通密集,城镇化水平较高;丁地位于城市边缘,比戊路更宜建高速公路。第17题,在进行绿色宜居城镇发展规划时,还需要叠加该区域的土地利用图、空气质量图、人口分布图;降水分布图和矿产分布图,对绿色宜居城镇发展规划影响不大。

由于精确农业优点多,其发展前景十分广阔,目前已在美国、英国、德国、荷兰、意大利等西方发达国家蓬勃兴起。下图为“精确农业系统工作示意图”。读图回答18~20题。

18.图中主要反映出( )

A.工业基础对农业生产的影响程度增强

B.土壤肥力对农业生产的影响程度增强

C.市场对农业生产的影响程度增强

D.技术对农业生产的影响程度增强

19.下列目的,借助精确农业系统不能实现的是( )

A.合理施肥 B.农产品品质鉴定

C.作物估产 D.土壤状况调查

20.根据“肥力电子图”对农田进行“精确施肥”,从图中可以看出其借助的重要手段是( )

A.GPS B.GIS

C.RS D.数字地球

答案 18.D 19.B 20.A

解析 第18题,图名是“精确农业系统工作示意图”,图中有GPS、电子图等地理信息技术的应用,故图中内容反映的是技术对农业的影响。第19题,通过土壤状况图可进行土壤状况调查,根据调查状况可分析出合理施肥量,产量图可以评估作物产量;但农产品品质鉴定借助图中技术是不能实现的。第20题,对农田进行精确施肥,需要精准定位,定位需要GPS来实现。

(2017·盐城市伍佑中学期中)下图为“我国西南地区局部图”。读图完成21~22题。

21.导致①②两地气温日较差不同的主要因素是( )

A.纬度位置 B.海陆位置

C.地形 D.植被

22.与东北林区相比,③所在林区树种较丰富的根本原因是③地( )

A.纬度低、相对高度大 B.光照充足、热量丰富

C.年均温高、降水充沛 D.地形平坦、土壤肥沃

答案 21.C 22.A

解析 第21题,图示①位于四川盆地,②位于青藏高原,故两地气温日较差不同主要是由于地形的差异,C正确。第22题,③位于横断山区,与东北林区相比,由于所处纬度低,山地相对高度大,故山地垂直地带性分异明显,物种丰富。

(2017·南京市金陵中学期中)根据定量与定性指标,可将全国划分为4个生态大区(东北部湿润半湿润生态大区、北部干旱半干旱生态大区、南部湿润生态大区和青藏高原生态大区)。读“中国生态区分布图”,完成23~24题。

23.划分四个生态大区的主要依据有( )

①行政区划 ②经济发展水平 ③自然地理特征 ④生态系统特征

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

24.关于生态大区的叙述正确的是( )

①具有一定范围、形状 ②都非常脆弱 ③具有明确的区际边界 ④边界具有过渡性

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

答案 23.D 24.C

解析 第23题,读图可知,生态大区界与行政区边界并不吻合,①错。由题干信息可知,划分四个生态大区的主要依据有自然地理特征和生态系统特征,没有涉及到经济发展水平,②错,选D。第24题,由图可知,生态大区具有一定的面积和范围,但这种自然区域间并没有明确的边界,①④对、③错。南部湿润生态大区、东北部湿润半湿润生态大区的生态系统要比青藏高原生态大区、北部干旱半干旱生态大区稳定得多,②错。选C。

(2017·盐城市阜宁县期中)读“北京市三次产业结构变化图”,完成25~26题。

25.图中说明,北京市( )

A.第一产业比重一直呈下降趋势

B.第二产业占主导地位

C.第一、二产业比重差距不断扩大

D.第三产业比重快速上升

26.北京市区域人地关系正向________方向发展 ( )

A.低水平协调 B.初显不协调

C.严重不协调 D.高水平协调

答案 25.D 26.D

解析 第25题,由图可知,北京市第一产业所占比重波动减少,A错误。1995年后第三产业占主导地位,B错。第二产业所占比重大幅度下降,第三产业比重增加,因此第一、二产业比重差距波动减小,C错误、D正确。第26题,图示说明北京市第三产业发达,人地关系正向高水平协调方向发展。故选D。

区域发展的过程是由均衡到不均衡再到新的均衡…… 如此循环往复,这被经济学家称之为区域发展的均衡非均衡原理,此原理客观地反映了区域经济发展的一般规律。据此回答27~28题。

27.新中国成立后,为了推动社会经济的发展,党和政府出台了许多区域发展战略。在下列经济社会发展战略中符合区域发展非均衡原理的是( )

①西部大开发 ②经济特区的创建 ③中部崛起 ④长株潭两型社会试验区的设立

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

28.下列措施中,不符合区域发展的均衡非均衡原理的是( )

A.田纳西河流域的开发 B.上海自贸区的设立

C.“三线”建设 D.青藏铁路的修建

答案 27.D 28.C

解析 第27题,根据材料,非均衡原理就是使部分地区先发展起来。西部大开发是要缩小地区差距,是均衡原理,①错。经济特区的创建,使部分地区先发展,②对。中部崛起也是缩小地区差距,③错。长株潭两型社会试验区的设立,使部分地区先发展,④对。故选D。第28题,田纳西河流域的开发,青藏铁路的修建,符合均衡原理,上海自贸区的设立,属于非均衡原理。“三线”建设与均衡非均衡原理无关,C不符合,故选C。

(2017·盐城市阜宁县期中)根据美国卫星拍摄的最新冰山照片显示:由于全球气候变暖,南极冰川开始融化,部分冰山从南极大陆边缘厚冰层中解体出来,并向附近海域漂移。据此完成29~30题。

29.冰川融化会导致海平面不断上升,监测海平面上升可以运用的地理信息技术是( )

①飞机 ②遥感 ③全球定位系统 ④地理信息系统

A.①② B.③④

C.②④ D.②③

30.对冰山产生的原因进行分析和移动方向预测主要应用( )

A.GIS B.GPS

C.RS D.GPRS

答案 29.C 30.A

解析 第29题,利用RS获得的资料,通过GIS进行统计与分析,能够显示极地冰川的变化并预测出其变化趋势。第30题,对冰山产生的原因进行分析、对移动的方向进行预测,需要多个图层进行叠加分析,主要是应用GIS。

二、判断题(共10题,每题1分,共10分)

31.(2017·盐城市伍佑中学段考)区域既可以按自然和人文要素来划分,也可以按单一指标和综合指标来划分。( )

答案 √

解析 区域是按照某种指标为依据划分的。既可以是单一指标,如热量带、自然带等;又可以采用综合指标,如文化区、经济区等。

32.一般来说,区域的空间尺度越大,描述的区域特点就越宏观;反之,尺度越小描述得就越具体,越详细。( )

答案 √

解析 本题主要考查区域的空间尺度大小与所描述的区域特点的关系。一般来说,区域的空间尺度越大,描述的区域特点就越宏观,比如东部沿海经济地带;反之,尺度越小,描述的区域特点就越具体、详细,比如浦东新区。故说法正确。

33.区域地理环境对人类生产和生活方式的影响随社会经济的发展而变化。( )

答案 √

解析 区域地理环境对人类活动的影响不是固定不变的,而是随着社会、经济、技术等因素的改变而改变。故本题叙述正确。

34.(2017·南通市启东中学期中)一般而言,经济发展水平较高区域的产业结构表现为一、三产业的比重较大。( )

答案 ×

解析 经济发展水平较高区域的第三产业比重最大,其次是第二产业,最低的是第一产业。

35.(2017·常州市前黄高级中学期末)长江中下游地区的粮仓地位已经让位于华北平原和东北平原,这主要是由于长江中下游地区的自然环境已经不适合粮食大量生产了。( )

答案 ×

解析 长江中下游地区的粮仓地位已经让位于华北平原和东北平原,主要是由于经济发展,工业化及城镇基础设施建设或者农业结构的调整,导致用于粮食生产的耕地减少。而一个地区的自然环境在短时间内是不会有很大变化的,题目说法错误。

36.(2017·盐城市田家炳中学期中)我国三大自然区域划分的依据为地形和气候。( )

答案 √

解析 我国三大自然区域划分的依据为地形和气候。不同的地形和气候条件下,生长着不同的植被、发育着不同的土壤、有着不同的水文特征,即地形和气候是决定自然区域差异的基本因素。

37.(2017·南通市海安高级中学期中)区域之间存在差异性,区域内部不存在差异性。( )

答案 ×

解析 区域之间存在差异性,区域内部具有明显的相似性,但并不是说内部特征完全一致,即区域内部也存在差异性。

38.(2017·常州市前黄高级中学月考)RS具有探测范围大、获取资料快的优点,GIS在城市管理的运用中最广泛。( )

答案 √

解析 RS利用电磁波信号对地物进行探测,探测范围大,速度快;GIS目前被广泛应用于城市管理的各个领域。

39.(2017·东台市创新学校月考)西北干旱半干旱区与东部季风区的界线是800毫米年降水量线。( )

答案 ×

解析 西北干旱半干旱地区,距海洋较远,水汽难以到达,气候比较干旱,降水量多在400毫米以下,所以西北干旱半干旱区与东部季风区的界线是400毫米等降水量线。

40.区域的开放程度越高,区域之间的差异越大。( )

答案 ×

解析 区域开放程度越高,说明这个区域各部分之间联系越密切、沟通越多,联系密切使各地区的文化相互影响,差异减小。

三、综合题(共4题,共30分)

41.阅读材料,完成下列问题。(9分)

材料一 喀什全称“喀什噶尔”,意为玉石集中之地。15世纪海路开通之前,喀什作为“丝绸之路”的交通要冲,一直是中外商人云集的国际商埠。喀什地区是中国的西大门,与中亚、西亚和南亚的多个国家接壤,有6个一类国家对外开放口岸,区位优势明显。喀什地区蕴藏着金、铜、铝、锌、镍、钒、钛、水晶、云母等63种矿产,石膏产量居全国前列,蛇纹石产量居全国第三位,石油、天然气、玉石等矿藏储量丰富。

材料二 喀什所在地区简图(图甲)和深圳所在地区简图(图乙)。

(1)据图说明喀什所在地区和深圳所在地区城市分布特点的异同。

(2)比较喀什地区和珠江三角洲地区的特色农业及农业发展的限制性条件,完成下表。

喀什地区

珠江三角洲地区

特色农业

基塘农业

农业发展的限制性条件

(3)试比较说明深圳和喀什成为经济特区的优势条件。

答案 (1)共同点:多沿铁路线分布。

不同点:喀什所在地区的城市多分布在山麓和绿洲;深圳所在地区的城市多分布在河流沿岸及沿海。

(2)

喀什地区

珠江三角洲地区

特色农业

绿洲农业

农业发展的限制性条件

水资源不足

人均耕地少(耕地不足)

(3)深圳位于我国南部沿海,毗邻港澳,邻近东南亚,且劳动力丰富。喀什资源丰富,历史悠久,地处我国联系中亚、西亚和南亚的枢纽位置。

42.阅读图文资料,完成下列要求。(9分)

维多利亚湖是世界第二大淡水湖,湖面海拔1 134米,鱼类资源丰富。尼罗河鲈鱼是体型最大的淡水鱼之一,属肉食性鱼,原产于尼罗河、刚果河等非洲河流中。20世纪50年代,尼罗河鲈鱼被引入维多利亚湖,并迅速繁殖。该湖的尼罗河鲈鱼经捕捞、加工后多销往欧洲,成为昂贵的美食。下图示意维多利亚湖的位置及周边水系。

(1)分析阻碍尼罗河鲈鱼游入维多利亚湖的自然原因。

(2)分析尼罗河鲈鱼在维多利亚湖迅速繁殖的自然条件。

(3)分析尼罗河鲈鱼迅速繁殖对维多利亚湖鱼类资源及捕捞业的影响。

(4)说明尼罗河鲈鱼的引进对维多利亚湖沿岸地区经济发展的贡献。

答案 (1)(维多利亚湖)处于相对封闭的高原盆地中(北部唯一出口通向尼罗河);湖泊海拔高,尼罗河上游多瀑布,阻挡了尼罗河鲈鱼游入维多利亚湖。

(2)维多利亚湖湖面广阔,为体型大的尼罗河鲈鱼提供了广阔的生存空间;湖中鱼类为尼罗河鲈鱼提供充足的饵料。

(3)尼罗河鲈鱼体型大、食量大,导致一些原有鱼类数量迅速减少甚至灭绝。(尼罗河鲈鱼体型大,捕捞技术和方法与当地传统方式不同,)冲击当地传统捕捞业,同时出现专门捕捞尼罗河鲈鱼的捕捞业。

(4)尼罗河鲈鱼产量大,价格高,(国际市场需求量大,)出口创汇;促进了捕捞、加工、运输等产业发展,扩大就业,带动了相关产业发展。

解析 第(1)题,由图知,尼罗河中的尼罗河鲈鱼游入维多利亚湖只有一条水道,且该河段有多处瀑布,鱼类无法逆流通过。第(2)题,尼罗河与维多利亚湖均位于热带,气温差异不大。尼罗河鲈鱼的生存环境主要的变化在于湖与河的差异,应从生存空间和饵料两方面分析维多利亚湖的优势。第(3)题,可借用外来物种入侵的原理理解尼罗河鲈鱼对其他鱼类的影响;尼罗河鲈鱼的特点决定其捕捞方式与原生鱼类捕捞方式不同,其迅速繁殖,促进了专业捕捞业的发展,冲击了当地传统捕捞业。第(4)题,应从尼罗河鲈鱼本身的产量、经济效益和对相关产业的带动作用两个角度分析。

43.李甲同学在判读某地区卫星影像后,用透明纸蒙在上面准确地绘出了主要道路、城市、村庄、河流的位置和范围(如下图)。读图,完成下列问题。(6分)

(1)原卫星影像图上李甲同学区分河流和道路的直接解译标志有:①________________;②________________;③____________________。根据直接解译标志B处为道路还是河流?________。

(2)在原卫星影像图上村庄为不规则的点状或星状,那么城市为________状,道路、河流为________状。

(3)A处为一道路,C处为一河流,在原卫星影像图上间接解译的标志是__________________。

(4)在2017年3月和2017年8月的卫星影像图上D处的色调是否一致?________。原因可能有________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

答案 (1)色调 道路宽度往往不发生变化,河流从上游到下游逐渐变宽 道路比较顺直,河流弯曲 河流

(2)面 线

(3)A与城市相连,C直接与河流干流相连

(4)不一致 D处为一河流,季节不同、水深不同、河流含沙量不同,色调就不同

解析 在卫星影像图上,直接解译标志有色调、形状、大小等。道路、河流、城市色调不同,形状也不一样。道路宽度不变,比较平直;河流弯曲而且宽度有变化。间接解译标志指能够间接表现目标物信息的各种特征,题中A处和C处是线状,但A与城市相连,C直接与河流干流相连,故推断A处为一道路,C处为一河流。影像解译标志因地、因时、因波段不同而异。

44.深圳某中学研究性学习小组搜集有关南极科考与“3S”技术的材料,开展研究性学习。阅读材料,回答问题。(6分)

材料一 中国第32次南极科学考察队乘“雪龙”号破冰船从上海出发,赴南极执行科考任务。继长城站、中山站、昆仑站和泰山站之后,中国第五座南极考察站将在此次科考中确定选址。

材料二 在南极中山站前使用探测仪器的科考队员。

(1)南极科考队为安装大型望远镜设备选址并准备场地,应用的地理信息技术是__________________;考察队员监测南极冰川和海岸线变化要利用到的地理信息技术是________。

(2)“数字南极”的构建是我国南极科考的重要任务。下列对“数字南极”的利用,叙述错误的是( )

A.方便查阅南极地区的三维地图及地图信息

B.可以对附近地区冰川、海岸线的变化进行观察分析

C.为防止极冰融化提供治理的技术

D.对地物相关信息的分析采用数字化处理

(3)利用地理信息技术在对南极地区进行勘探研究中,除了上述应用外,还有哪些用途?试举两例。

答案 (1)GPS和GIS RS (2)C

(3)利用GPS测量观测点的海拔,确定科考队员的位置;利用RS探测资源状况;利用GIS绘制资源分布图。(任举两例即可)

解析 第(1)题,选址过程要通过GIS进行空间分析,位置的确定要应用GPS,监测环境的变化需要用到RS。第(2)题,“数字南极”不能提供治理极冰融化的技术,但能为极冰融化的治理提供有用的分析数据。第(3)题,可从GPS、RS以及GIS等技术的应用,结合南极科考现状进行分析。

章末检测试卷(一)

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题(共30题,每小题2分,共60分)

读下图,完成1~2题。

1.上图能正确表达的区域特征为( )

A.区域具有一定的面积、形状和边界

B.区域内部的特定性质相对一致

C.区域可划分为下一级区域

D.区域的边界是明确的

2.半干旱地区多是草原牧区,湿润、半湿润地区多是农业区,这反映出地理环境影响着区域的( )

A.发展水平 B.生活特点

C.发展方向 D.发展条件

答案 1.B 2.C

解析 第1题,图中反映了不同干湿地区多年平均降水量的不同,这体现了区域内部特定性质的相对一致。第2题,不同的干湿地区,对应不同的生产类型,说明地理环境的差异影响区域的发展方向。

读“我国三大自然区(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)图”,完成3~4题。

3.地理界线P南北两侧种植业不同,主要原因是( )

A.地形条件不同 B.水热条件不同

C.土壤条件不同 D.光照条件不同

4.图示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大自然区划分的依据是( )

A.土壤与植被 B.水文与植被

C.地形与气候 D.地形与水文

答案 3.B 4.C

解析 第3题,地理界线P是秦岭—淮河一线,南侧主要种植水稻,以水田为主,北侧主要种植小麦,以旱田为主,原因是两侧水热条件不同。第4题,图示Ⅰ自然区为东部季风区,Ⅱ自然区为西北干旱半干旱区,Ⅲ自然区为青藏高寒区,划分的依据是地形与气候条件。

读“我国某地区示意图”,完成5~7题。

5.对图中所示地区自然环境的叙述,正确的是( )

A.地处西风带,气候温和湿润,河流落差大,水能资源丰富

B.自然带类型为温带荒漠带,河流以冰雪融水补给为主

C.全部为干旱区,自然带体现了由赤道到两极的地域分异规律

D.河流以大气降水补给为主,径流年际变化大

6.图中A地区降水的水汽主要来自( )

①太平洋 ②大西洋 ③北冰洋 ④印度洋

A.①③ B.②④

C.①② D.②③

7.该地区是我国重要的长绒棉生产基地,其最有利的自然条件是( )

A.光照 B.水源

C.地形 D.土壤

答案 5.B 6.D 7.A

解析 由图示边界轮廓可判断该区域为我国新疆,新疆地处亚欧大陆内部,形成了典型的温带大陆性气候,河流以冰雪融水补给为主;但北部应因准噶尔盆地,来自北冰洋、大西洋的水汽可以通过阿拉山口进入该区,降水较多,属于半干旱区;由于新疆地区面积辽阔,自然地域分异比较复杂,既有从沿海向内陆的地域分异,又有垂直地域分异,还有非地带性地域分异。该区域最典型的特征是干旱,晴天多,光照充足,适宜长绒棉的生长。

中国是一个发展中大国,各区域之间的发展基础、发展条件存在很大差异。这些发展条件的差异,在发展速度、发展进程上也有明确反映。因此,在制定经济政策时,应因地、因时制宜地制定适合本地区经济发展的政策和规划。读“区域经济发展阶段差异示意图”,完成8~9题。

8.关于t2时期各区域发展特点的叙述,正确的是( )

A.区域1进入快速发展阶段

B.区域2处于发展后期阶段

C.区域3进入起步阶段

D.图示三区域所处发展阶段相同

9.若用上图示意我国不同地区的经济差异,分析图示信息所得出的结论中,正确的是( )

A.现阶段我国各区域对资源依赖程度不断降低

B.现阶段我国各区域经济发展应以高新技术产业为龙头

C.从区域3到区域1反映了我国经济从沿海向内陆的发展趋势

D.要实现经济、资源和环境的和谐统一,需宏观协调各区域的关系

答案 8.C 9.D

解析 第8题,读图,在t2时期,区域1处于发展的顶峰时期,即将进入衰退阶段;区域2处于快速发展阶段;区域3进入起步阶段;图示三区域所处发展阶段不相同。第9题,若用上图示意我国不同地区的经济差异,根据图示信息,现阶段我国经济仍是以工业为主,多数区域对资源依赖程度仍在提高;现阶段我国区域1的经济发展应以高新技术产业为龙头;从区域3到区域1反映了我国经济从内陆向沿海的发展趋势;要实现经济、资源和环境的和谐统一,需宏观协调各区域的关系。

读下图,回答10~11题。

10.下列关于甲、乙两国的叙述,错误的是( )

A.两国人口再生产类型都属于现代型

B.两国都有大牧场放牧业

C.两国都是世界著名的粮食出口国

D.两国工业都集中分布在东北部

11.两国阴影区气候分布面积差异大的原因是( )

①夏季风受地形的影响:甲国比乙国显著

②海陆热力性质差异:乙国比甲国小

③阴影区沿岸受洋流的影响:乙国比甲国大

④国土面积:甲国比乙国大

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

答案 10.D 11.D

解析 第10题,读图,甲是澳大利亚,乙是美国,两国人口再生产类型都属于现代型,A正确。两国都有大牧场放牧业,B正确。两国都是世界著名的粮食出口国,C正确。甲国工业集中分布在东南部,乙国工业集中分布在东北部,D错误,选D。第11题,两国阴影区气候分布面积差异大的原因是夏季风受地形的影响,甲国比乙国显著,所以范围狭小,①对。海陆热力性质差异乙国比甲国大,②错。阴影区沿岸受洋流的影响,乙国比甲国大,③对。国土面积甲国比乙国小,④错。D对。

“滴滴出行”是涵盖出租车、专车、快车、顺风车、代驾及大巴等多项业务在内的一站式出行平台。下图为“滴滴打车”行车线路示意图。据此完成12~13题。

12.“滴滴出行”中所采用的地理信息技术是( )

①GIS ②RS ③GPS ④数字地球

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

13.“滴滴出行”带来的影响有( )

①市民出行更加方便

②节省资源、减轻城市污染

③可替代城市公共交通

④解决了城市交通拥堵问题

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

答案 12.C 13.A

解析 第12题“滴滴出行”需要对城市道路信息系统以及汽车位置进行收集,然后进行相关信息处理,最后反馈给司机所需信息。期间需要用GPS进行定位,用GIS进行信息收集、反馈、管理。故选C。第13题由材料可知,“滴滴出行”是涵盖出租车、专车、快车、顺风车、代驾以及大巴等多项业务在内的一站式出行平台。“滴滴出行”的发展,在很大程度上方便了市民的出行,同时减少了私家车辆的出行,节省资源,减轻了城市污染。但是“滴滴出行”众多的车辆也会给道路带来拥堵,尤其是在道路交通系统不完善的城市;其对城市交通的影响毕竟有限,不可能替代城市公共交通,故选A。

下图为“1992~2013年“一带一路”部分国家人口与平均夜间灯光强度变化示意图”。读图完成14~15题。

14.图示期间( )

A.中国的平均夜间灯光强度始终最大

B.印度人口增长为现代型模式

C.巴基斯坦经济水平低于印度尼西亚

D.印度尼西亚的人口增长最多

15.平均夜间灯光强度数据的获取主要利用了( )

A.地理信息系统 B.遥感系统

C.全球定位系统 D.数字地球

答案 14.C 15.B

解析 第14题,由图可知,中国的平均夜间灯光强度有小段低于印度尼西亚,A错;印度人口增长为传统型,B错;夜间灯光强度在一定程度反应了经济发展水平,巴基斯坦夜光强度低于印度尼西亚,巴基斯坦经济水平低于印度尼西亚,C对;图示时期印度人口增长最多。第15题,平均夜间灯光强度数据的获取主要利用了遥感系统。

下图是“我国东南某区域借助GIS系统识别生态、生产和生活空间的一组图像资料”。读图回答16~17题。

16.图中( )

A.甲地宜大规模种植水稻 B.乙河自南向北,流速较快

C.丙地的城镇化水平最低 D.丁比戊路更宜建高速公路

17.在进行绿色宜居城镇发展规划时,还需要叠加该区域的( )

①降水分布图 ②土地利用图 ③空气质量图 ④矿产分布图 ⑤人口分布图

A.①② B.③④ C.②③⑤ D.①③⑤

答案 16.D 17.C

解析 第16题,从图中可以看出,甲地为丘陵山地,不适合大规模种植水稻;据支流流向判读乙河自北向南流,流速较快;丙地道路交通密集,城镇化水平较高;丁地位于城市边缘,比戊路更宜建高速公路。第17题,在进行绿色宜居城镇发展规划时,还需要叠加该区域的土地利用图、空气质量图、人口分布图;降水分布图和矿产分布图,对绿色宜居城镇发展规划影响不大。

由于精确农业优点多,其发展前景十分广阔,目前已在美国、英国、德国、荷兰、意大利等西方发达国家蓬勃兴起。下图为“精确农业系统工作示意图”。读图回答18~20题。

18.图中主要反映出( )

A.工业基础对农业生产的影响程度增强

B.土壤肥力对农业生产的影响程度增强

C.市场对农业生产的影响程度增强

D.技术对农业生产的影响程度增强

19.下列目的,借助精确农业系统不能实现的是( )

A.合理施肥 B.农产品品质鉴定

C.作物估产 D.土壤状况调查

20.根据“肥力电子图”对农田进行“精确施肥”,从图中可以看出其借助的重要手段是( )

A.GPS B.GIS

C.RS D.数字地球

答案 18.D 19.B 20.A

解析 第18题,图名是“精确农业系统工作示意图”,图中有GPS、电子图等地理信息技术的应用,故图中内容反映的是技术对农业的影响。第19题,通过土壤状况图可进行土壤状况调查,根据调查状况可分析出合理施肥量,产量图可以评估作物产量;但农产品品质鉴定借助图中技术是不能实现的。第20题,对农田进行精确施肥,需要精准定位,定位需要GPS来实现。

(2017·盐城市伍佑中学期中)下图为“我国西南地区局部图”。读图完成21~22题。

21.导致①②两地气温日较差不同的主要因素是( )

A.纬度位置 B.海陆位置

C.地形 D.植被

22.与东北林区相比,③所在林区树种较丰富的根本原因是③地( )

A.纬度低、相对高度大 B.光照充足、热量丰富

C.年均温高、降水充沛 D.地形平坦、土壤肥沃

答案 21.C 22.A

解析 第21题,图示①位于四川盆地,②位于青藏高原,故两地气温日较差不同主要是由于地形的差异,C正确。第22题,③位于横断山区,与东北林区相比,由于所处纬度低,山地相对高度大,故山地垂直地带性分异明显,物种丰富。

(2017·南京市金陵中学期中)根据定量与定性指标,可将全国划分为4个生态大区(东北部湿润半湿润生态大区、北部干旱半干旱生态大区、南部湿润生态大区和青藏高原生态大区)。读“中国生态区分布图”,完成23~24题。

23.划分四个生态大区的主要依据有( )

①行政区划 ②经济发展水平 ③自然地理特征 ④生态系统特征

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

24.关于生态大区的叙述正确的是( )

①具有一定范围、形状 ②都非常脆弱 ③具有明确的区际边界 ④边界具有过渡性

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

答案 23.D 24.C

解析 第23题,读图可知,生态大区界与行政区边界并不吻合,①错。由题干信息可知,划分四个生态大区的主要依据有自然地理特征和生态系统特征,没有涉及到经济发展水平,②错,选D。第24题,由图可知,生态大区具有一定的面积和范围,但这种自然区域间并没有明确的边界,①④对、③错。南部湿润生态大区、东北部湿润半湿润生态大区的生态系统要比青藏高原生态大区、北部干旱半干旱生态大区稳定得多,②错。选C。

(2017·盐城市阜宁县期中)读“北京市三次产业结构变化图”,完成25~26题。

25.图中说明,北京市( )

A.第一产业比重一直呈下降趋势

B.第二产业占主导地位

C.第一、二产业比重差距不断扩大

D.第三产业比重快速上升

26.北京市区域人地关系正向________方向发展 ( )

A.低水平协调 B.初显不协调

C.严重不协调 D.高水平协调

答案 25.D 26.D

解析 第25题,由图可知,北京市第一产业所占比重波动减少,A错误。1995年后第三产业占主导地位,B错。第二产业所占比重大幅度下降,第三产业比重增加,因此第一、二产业比重差距波动减小,C错误、D正确。第26题,图示说明北京市第三产业发达,人地关系正向高水平协调方向发展。故选D。

区域发展的过程是由均衡到不均衡再到新的均衡…… 如此循环往复,这被经济学家称之为区域发展的均衡非均衡原理,此原理客观地反映了区域经济发展的一般规律。据此回答27~28题。

27.新中国成立后,为了推动社会经济的发展,党和政府出台了许多区域发展战略。在下列经济社会发展战略中符合区域发展非均衡原理的是( )

①西部大开发 ②经济特区的创建 ③中部崛起 ④长株潭两型社会试验区的设立

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

28.下列措施中,不符合区域发展的均衡非均衡原理的是( )

A.田纳西河流域的开发 B.上海自贸区的设立

C.“三线”建设 D.青藏铁路的修建

答案 27.D 28.C

解析 第27题,根据材料,非均衡原理就是使部分地区先发展起来。西部大开发是要缩小地区差距,是均衡原理,①错。经济特区的创建,使部分地区先发展,②对。中部崛起也是缩小地区差距,③错。长株潭两型社会试验区的设立,使部分地区先发展,④对。故选D。第28题,田纳西河流域的开发,青藏铁路的修建,符合均衡原理,上海自贸区的设立,属于非均衡原理。“三线”建设与均衡非均衡原理无关,C不符合,故选C。

(2017·盐城市阜宁县期中)根据美国卫星拍摄的最新冰山照片显示:由于全球气候变暖,南极冰川开始融化,部分冰山从南极大陆边缘厚冰层中解体出来,并向附近海域漂移。据此完成29~30题。

29.冰川融化会导致海平面不断上升,监测海平面上升可以运用的地理信息技术是( )

①飞机 ②遥感 ③全球定位系统 ④地理信息系统

A.①② B.③④

C.②④ D.②③

30.对冰山产生的原因进行分析和移动方向预测主要应用( )

A.GIS B.GPS

C.RS D.GPRS

答案 29.C 30.A

解析 第29题,利用RS获得的资料,通过GIS进行统计与分析,能够显示极地冰川的变化并预测出其变化趋势。第30题,对冰山产生的原因进行分析、对移动的方向进行预测,需要多个图层进行叠加分析,主要是应用GIS。

二、判断题(共10题,每题1分,共10分)

31.(2017·盐城市伍佑中学段考)区域既可以按自然和人文要素来划分,也可以按单一指标和综合指标来划分。( )

答案 √

解析 区域是按照某种指标为依据划分的。既可以是单一指标,如热量带、自然带等;又可以采用综合指标,如文化区、经济区等。

32.一般来说,区域的空间尺度越大,描述的区域特点就越宏观;反之,尺度越小描述得就越具体,越详细。( )

答案 √

解析 本题主要考查区域的空间尺度大小与所描述的区域特点的关系。一般来说,区域的空间尺度越大,描述的区域特点就越宏观,比如东部沿海经济地带;反之,尺度越小,描述的区域特点就越具体、详细,比如浦东新区。故说法正确。

33.区域地理环境对人类生产和生活方式的影响随社会经济的发展而变化。( )

答案 √

解析 区域地理环境对人类活动的影响不是固定不变的,而是随着社会、经济、技术等因素的改变而改变。故本题叙述正确。

34.(2017·南通市启东中学期中)一般而言,经济发展水平较高区域的产业结构表现为一、三产业的比重较大。( )

答案 ×

解析 经济发展水平较高区域的第三产业比重最大,其次是第二产业,最低的是第一产业。

35.(2017·常州市前黄高级中学期末)长江中下游地区的粮仓地位已经让位于华北平原和东北平原,这主要是由于长江中下游地区的自然环境已经不适合粮食大量生产了。( )

答案 ×

解析 长江中下游地区的粮仓地位已经让位于华北平原和东北平原,主要是由于经济发展,工业化及城镇基础设施建设或者农业结构的调整,导致用于粮食生产的耕地减少。而一个地区的自然环境在短时间内是不会有很大变化的,题目说法错误。

36.(2017·盐城市田家炳中学期中)我国三大自然区域划分的依据为地形和气候。( )

答案 √

解析 我国三大自然区域划分的依据为地形和气候。不同的地形和气候条件下,生长着不同的植被、发育着不同的土壤、有着不同的水文特征,即地形和气候是决定自然区域差异的基本因素。

37.(2017·南通市海安高级中学期中)区域之间存在差异性,区域内部不存在差异性。( )

答案 ×

解析 区域之间存在差异性,区域内部具有明显的相似性,但并不是说内部特征完全一致,即区域内部也存在差异性。

38.(2017·常州市前黄高级中学月考)RS具有探测范围大、获取资料快的优点,GIS在城市管理的运用中最广泛。( )

答案 √

解析 RS利用电磁波信号对地物进行探测,探测范围大,速度快;GIS目前被广泛应用于城市管理的各个领域。

39.(2017·东台市创新学校月考)西北干旱半干旱区与东部季风区的界线是800毫米年降水量线。( )

答案 ×

解析 西北干旱半干旱地区,距海洋较远,水汽难以到达,气候比较干旱,降水量多在400毫米以下,所以西北干旱半干旱区与东部季风区的界线是400毫米等降水量线。

40.区域的开放程度越高,区域之间的差异越大。( )

答案 ×

解析 区域开放程度越高,说明这个区域各部分之间联系越密切、沟通越多,联系密切使各地区的文化相互影响,差异减小。

三、综合题(共4题,共30分)

41.阅读材料,完成下列问题。(9分)

材料一 喀什全称“喀什噶尔”,意为玉石集中之地。15世纪海路开通之前,喀什作为“丝绸之路”的交通要冲,一直是中外商人云集的国际商埠。喀什地区是中国的西大门,与中亚、西亚和南亚的多个国家接壤,有6个一类国家对外开放口岸,区位优势明显。喀什地区蕴藏着金、铜、铝、锌、镍、钒、钛、水晶、云母等63种矿产,石膏产量居全国前列,蛇纹石产量居全国第三位,石油、天然气、玉石等矿藏储量丰富。

材料二 喀什所在地区简图(图甲)和深圳所在地区简图(图乙)。

(1)据图说明喀什所在地区和深圳所在地区城市分布特点的异同。

(2)比较喀什地区和珠江三角洲地区的特色农业及农业发展的限制性条件,完成下表。

喀什地区

珠江三角洲地区

特色农业

基塘农业

农业发展的限制性条件

(3)试比较说明深圳和喀什成为经济特区的优势条件。

答案 (1)共同点:多沿铁路线分布。

不同点:喀什所在地区的城市多分布在山麓和绿洲;深圳所在地区的城市多分布在河流沿岸及沿海。

(2)

喀什地区

珠江三角洲地区

特色农业

绿洲农业

农业发展的限制性条件

水资源不足

人均耕地少(耕地不足)

(3)深圳位于我国南部沿海,毗邻港澳,邻近东南亚,且劳动力丰富。喀什资源丰富,历史悠久,地处我国联系中亚、西亚和南亚的枢纽位置。

42.阅读图文资料,完成下列要求。(9分)

维多利亚湖是世界第二大淡水湖,湖面海拔1 134米,鱼类资源丰富。尼罗河鲈鱼是体型最大的淡水鱼之一,属肉食性鱼,原产于尼罗河、刚果河等非洲河流中。20世纪50年代,尼罗河鲈鱼被引入维多利亚湖,并迅速繁殖。该湖的尼罗河鲈鱼经捕捞、加工后多销往欧洲,成为昂贵的美食。下图示意维多利亚湖的位置及周边水系。

(1)分析阻碍尼罗河鲈鱼游入维多利亚湖的自然原因。

(2)分析尼罗河鲈鱼在维多利亚湖迅速繁殖的自然条件。

(3)分析尼罗河鲈鱼迅速繁殖对维多利亚湖鱼类资源及捕捞业的影响。

(4)说明尼罗河鲈鱼的引进对维多利亚湖沿岸地区经济发展的贡献。

答案 (1)(维多利亚湖)处于相对封闭的高原盆地中(北部唯一出口通向尼罗河);湖泊海拔高,尼罗河上游多瀑布,阻挡了尼罗河鲈鱼游入维多利亚湖。

(2)维多利亚湖湖面广阔,为体型大的尼罗河鲈鱼提供了广阔的生存空间;湖中鱼类为尼罗河鲈鱼提供充足的饵料。

(3)尼罗河鲈鱼体型大、食量大,导致一些原有鱼类数量迅速减少甚至灭绝。(尼罗河鲈鱼体型大,捕捞技术和方法与当地传统方式不同,)冲击当地传统捕捞业,同时出现专门捕捞尼罗河鲈鱼的捕捞业。

(4)尼罗河鲈鱼产量大,价格高,(国际市场需求量大,)出口创汇;促进了捕捞、加工、运输等产业发展,扩大就业,带动了相关产业发展。

解析 第(1)题,由图知,尼罗河中的尼罗河鲈鱼游入维多利亚湖只有一条水道,且该河段有多处瀑布,鱼类无法逆流通过。第(2)题,尼罗河与维多利亚湖均位于热带,气温差异不大。尼罗河鲈鱼的生存环境主要的变化在于湖与河的差异,应从生存空间和饵料两方面分析维多利亚湖的优势。第(3)题,可借用外来物种入侵的原理理解尼罗河鲈鱼对其他鱼类的影响;尼罗河鲈鱼的特点决定其捕捞方式与原生鱼类捕捞方式不同,其迅速繁殖,促进了专业捕捞业的发展,冲击了当地传统捕捞业。第(4)题,应从尼罗河鲈鱼本身的产量、经济效益和对相关产业的带动作用两个角度分析。

43.李甲同学在判读某地区卫星影像后,用透明纸蒙在上面准确地绘出了主要道路、城市、村庄、河流的位置和范围(如下图)。读图,完成下列问题。(6分)

(1)原卫星影像图上李甲同学区分河流和道路的直接解译标志有:①________________;②________________;③____________________。根据直接解译标志B处为道路还是河流?________。

(2)在原卫星影像图上村庄为不规则的点状或星状,那么城市为________状,道路、河流为________状。

(3)A处为一道路,C处为一河流,在原卫星影像图上间接解译的标志是__________________。

(4)在2017年3月和2017年8月的卫星影像图上D处的色调是否一致?________。原因可能有________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

答案 (1)色调 道路宽度往往不发生变化,河流从上游到下游逐渐变宽 道路比较顺直,河流弯曲 河流

(2)面 线

(3)A与城市相连,C直接与河流干流相连

(4)不一致 D处为一河流,季节不同、水深不同、河流含沙量不同,色调就不同

解析 在卫星影像图上,直接解译标志有色调、形状、大小等。道路、河流、城市色调不同,形状也不一样。道路宽度不变,比较平直;河流弯曲而且宽度有变化。间接解译标志指能够间接表现目标物信息的各种特征,题中A处和C处是线状,但A与城市相连,C直接与河流干流相连,故推断A处为一道路,C处为一河流。影像解译标志因地、因时、因波段不同而异。

44.深圳某中学研究性学习小组搜集有关南极科考与“3S”技术的材料,开展研究性学习。阅读材料,回答问题。(6分)

材料一 中国第32次南极科学考察队乘“雪龙”号破冰船从上海出发,赴南极执行科考任务。继长城站、中山站、昆仑站和泰山站之后,中国第五座南极考察站将在此次科考中确定选址。

材料二 在南极中山站前使用探测仪器的科考队员。

(1)南极科考队为安装大型望远镜设备选址并准备场地,应用的地理信息技术是__________________;考察队员监测南极冰川和海岸线变化要利用到的地理信息技术是________。

(2)“数字南极”的构建是我国南极科考的重要任务。下列对“数字南极”的利用,叙述错误的是( )

A.方便查阅南极地区的三维地图及地图信息

B.可以对附近地区冰川、海岸线的变化进行观察分析

C.为防止极冰融化提供治理的技术

D.对地物相关信息的分析采用数字化处理

(3)利用地理信息技术在对南极地区进行勘探研究中,除了上述应用外,还有哪些用途?试举两例。

答案 (1)GPS和GIS RS (2)C

(3)利用GPS测量观测点的海拔,确定科考队员的位置;利用RS探测资源状况;利用GIS绘制资源分布图。(任举两例即可)

解析 第(1)题,选址过程要通过GIS进行空间分析,位置的确定要应用GPS,监测环境的变化需要用到RS。第(2)题,“数字南极”不能提供治理极冰融化的技术,但能为极冰融化的治理提供有用的分析数据。第(3)题,可从GPS、RS以及GIS等技术的应用,结合南极科考现状进行分析。

同课章节目录

- 第一章 地理环境与区域发展

- 第一节 地理环境对区域发展的影响

- 第二节 地理信息技术在区域地理环境研究中的应用

- 问题研究 地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件

- 第二章 区域生态环境建设

- 第一节 荒漠化的防治──以我国西北地区为例

- 第二节 森林的开发和保护──以亚马孙热带雨林为例

- 问题研究 为什么停止开发“北大荒”

- 第四章 区域经济发展

- 第一节 区域农业发展──以我国东北地区为例

- 第二节 区域工业化与城市化──以我国珠江三角洲地区为例

- 问题研究 我的家乡怎样发展

- 第五章 区域联系与区域协调发展

- 第一节 资源的跨区域调配──以我国西气东输为例

- 第二节 产业转移──以东亚为例

- 问题研究 南水北调怎么调