第三章 实数好题精选(含解析)

图片预览

文档简介

绝密★启用前

期末复习第三章实数好题精选

题号

一

二

三

总分

得分

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上

第Ⅰ卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

评卷人

得 分

一.选择题(共10小题)

1.如果≈1.333,≈2.872,那么约等于( )

A.28.72 B.0.2872 C.13.33 D.0.1333

2.已知M=,则M的取值范围是( )

A.8<M<9 B.7<M<8 C.6<M<7 D.5<M<6

3.若a<<b,且a、b是两个连续整数,则a+b的值是( )

A.2 B.3 C.4 D.5

4.对于实数x,我们规定[x]表示不大于x的最大整数,如[4]=4,[]=1,[﹣2.5]=﹣3.现对82进行如下操作:

82[]=9[]=3[]=1,这样对82只需进行3次操作后变为1,类似地,对121只需进行多少次操作后变为1( )

A.1 B.2 C.3 D.4

5.如果(0<x<150)是一个整数,那么整数x可取得的值共有( )

A.3个 B.4个 C.5个 D.6个

6.如图所示,数轴上点A所表示的数为a,则a的值是( )

A.+1 B. C.﹣1 D.﹣+1

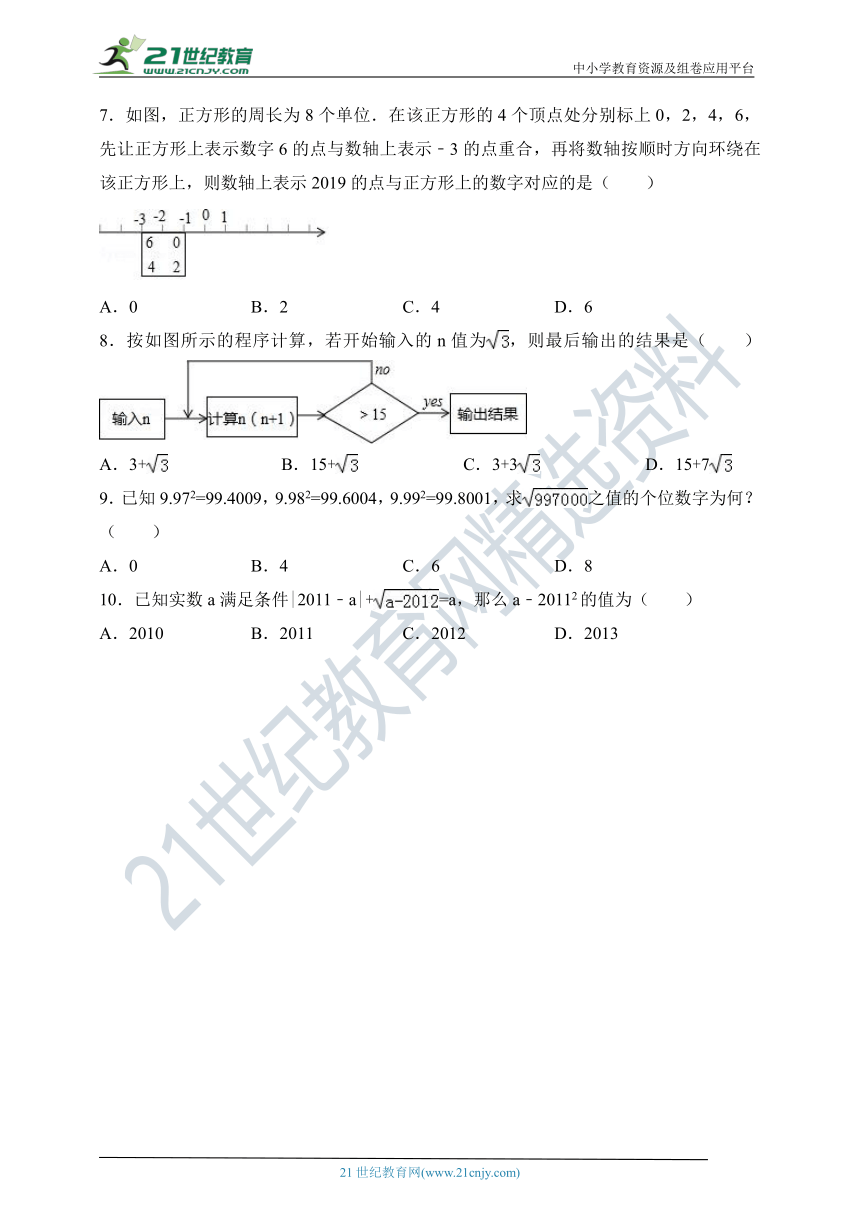

7.如图,正方形的周长为8个单位.在该正方形的4个顶点处分别标上0,2,4,6,先让正方形上表示数字6的点与数轴上表示﹣3的点重合,再将数轴按顺时方向环绕在该正方形上,则数轴上表示2019的点与正方形上的数字对应的是( )

A.0 B.2 C.4 D.6

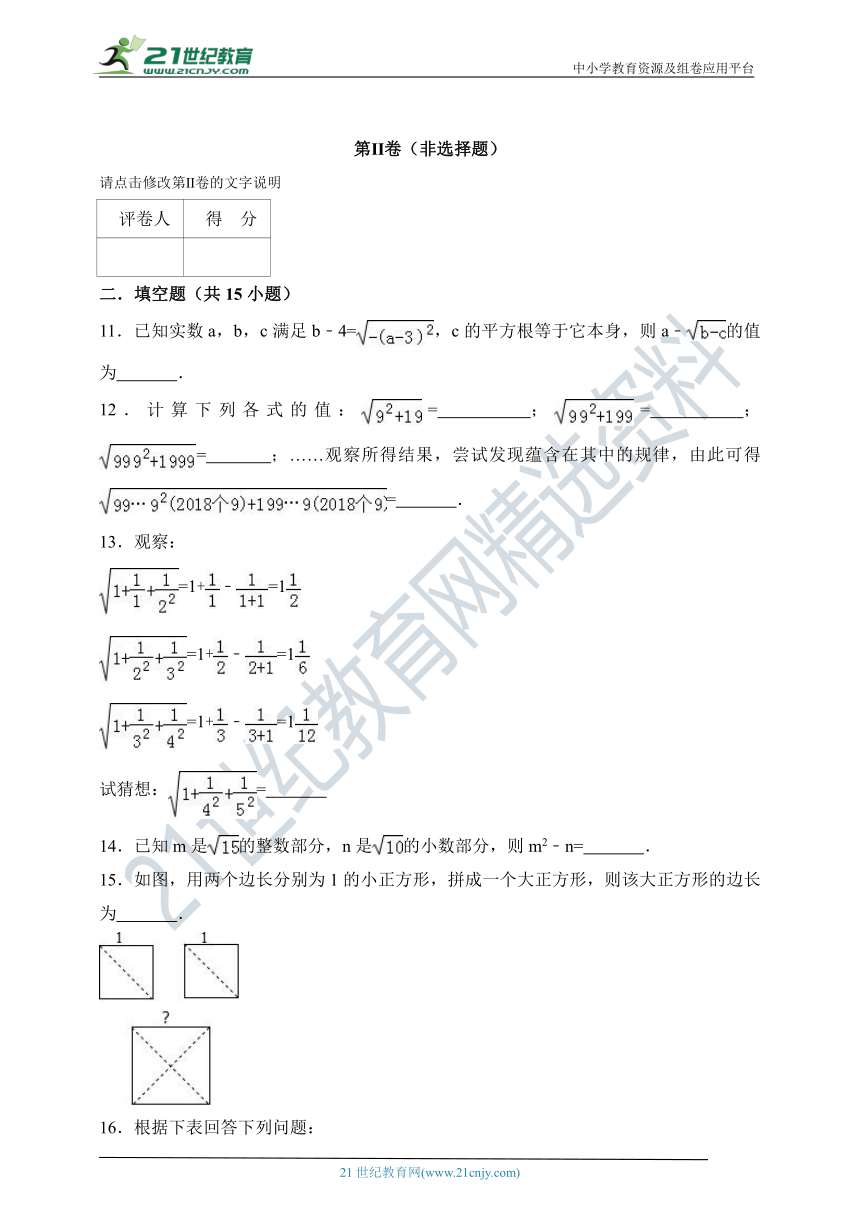

8.按如图所示的程序计算,若开始输入的n值为,则最后输出的结果是( )

A.3+ B.15+ C.3+3 D.15+7

9.已知9.972=99.4009,9.982=99.6004,9.992=99.8001,求之值的个位数字为何?( )

A.0 B.4 C.6 D.8

10.已知实数a满足条件|2011﹣a|+=a,那么a﹣20112的值为( )

A.2010 B.2011 C.2012 D.2013

第Ⅱ卷(非选择题)

请点击修改第Ⅱ卷的文字说明

评卷人

得 分

二.填空题(共15小题)

11.已知实数a,b,c满足b﹣4=,c的平方根等于它本身,则a﹣的值为 .

12.计算下列各式的值:= ;= ;= ;……观察所得结果,尝试发现蕴含在其中的规律,由此可得= .

13.观察:

=1+﹣=1

=1+﹣=1

=1+﹣=1

试猜想:=

14.已知m是的整数部分,n是的小数部分,则m2﹣n= .

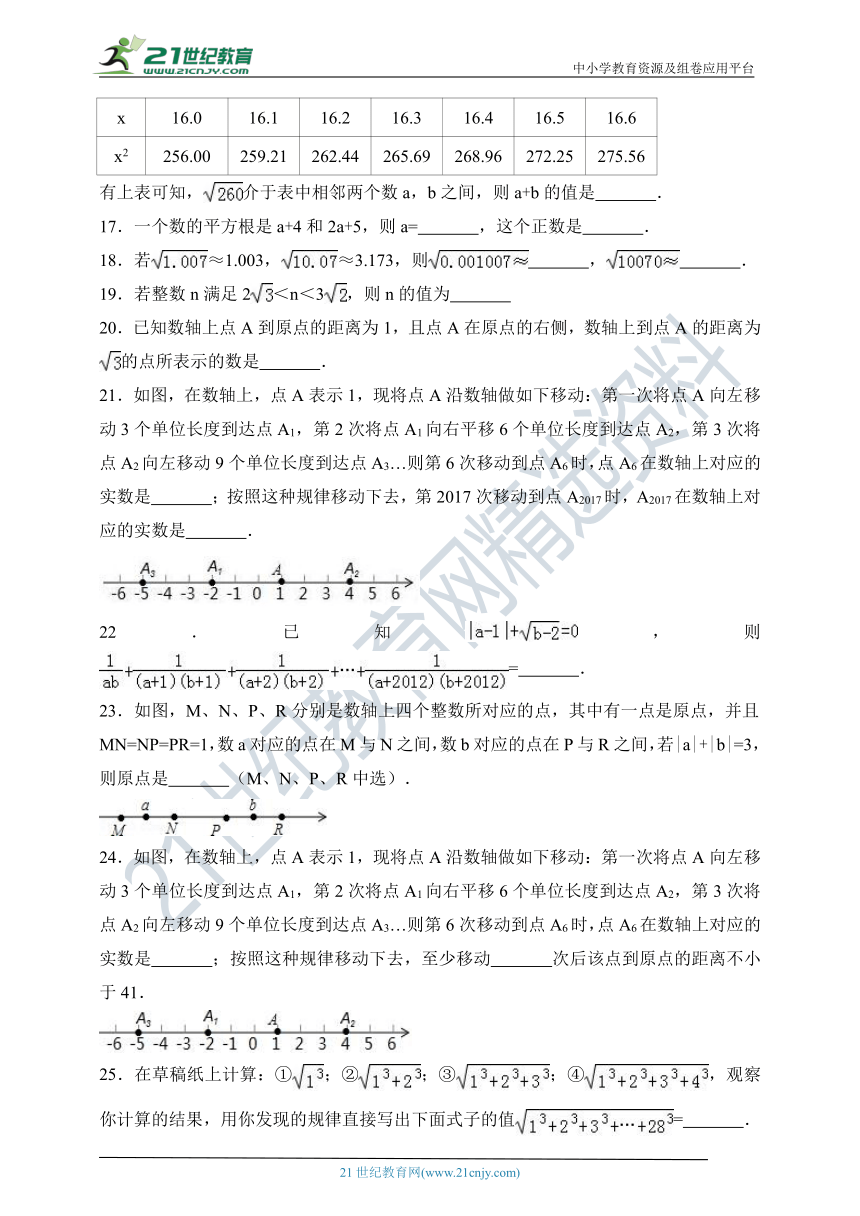

15.如图,用两个边长分别为1的小正方形,拼成一个大正方形,则该大正方形的边长为 .

16.根据下表回答下列问题:

x

16.0

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

x2

256.00

259.21

262.44

265.69

268.96

272.25

275.56

有上表可知,介于表中相邻两个数a,b之间,则a+b的值是 .

17.一个数的平方根是a+4和2a+5,则a= ,这个正数是 .

18.若≈1.003,≈3.173,则 , .

19.若整数n满足2<n<3,则n的值为

20.已知数轴上点A到原点的距离为1,且点A在原点的右侧,数轴上到点A的距离为的点所表示的数是 .

21.如图,在数轴上,点A表示1,现将点A沿数轴做如下移动:第一次将点A向左移动3个单位长度到达点A1,第2次将点A1向右平移6个单位长度到达点A2,第3次将点A2向左移动9个单位长度到达点A3…则第6次移动到点A6时,点A6在数轴上对应的实数是 ;按照这种规律移动下去,第2017次移动到点A2017时,A2017在数轴上对应的实数是 .

22.已知,则= .

23.如图,M、N、P、R分别是数轴上四个整数所对应的点,其中有一点是原点,并且MN=NP=PR=1,数a对应的点在M与N之间,数b对应的点在P与R之间,若|a|+|b|=3,则原点是 (M、N、P、R中选).

24.如图,在数轴上,点A表示1,现将点A沿数轴做如下移动:第一次将点A向左移动3个单位长度到达点A1,第2次将点A1向右平移6个单位长度到达点A2,第3次将点A2向左移动9个单位长度到达点A3…则第6次移动到点A6时,点A6在数轴上对应的实数是 ;按照这种规律移动下去,至少移动 次后该点到原点的距离不小于41.

25.在草稿纸上计算:①;②;③;④,观察你计算的结果,用你发现的规律直接写出下面式子的值= .

评卷人

得 分

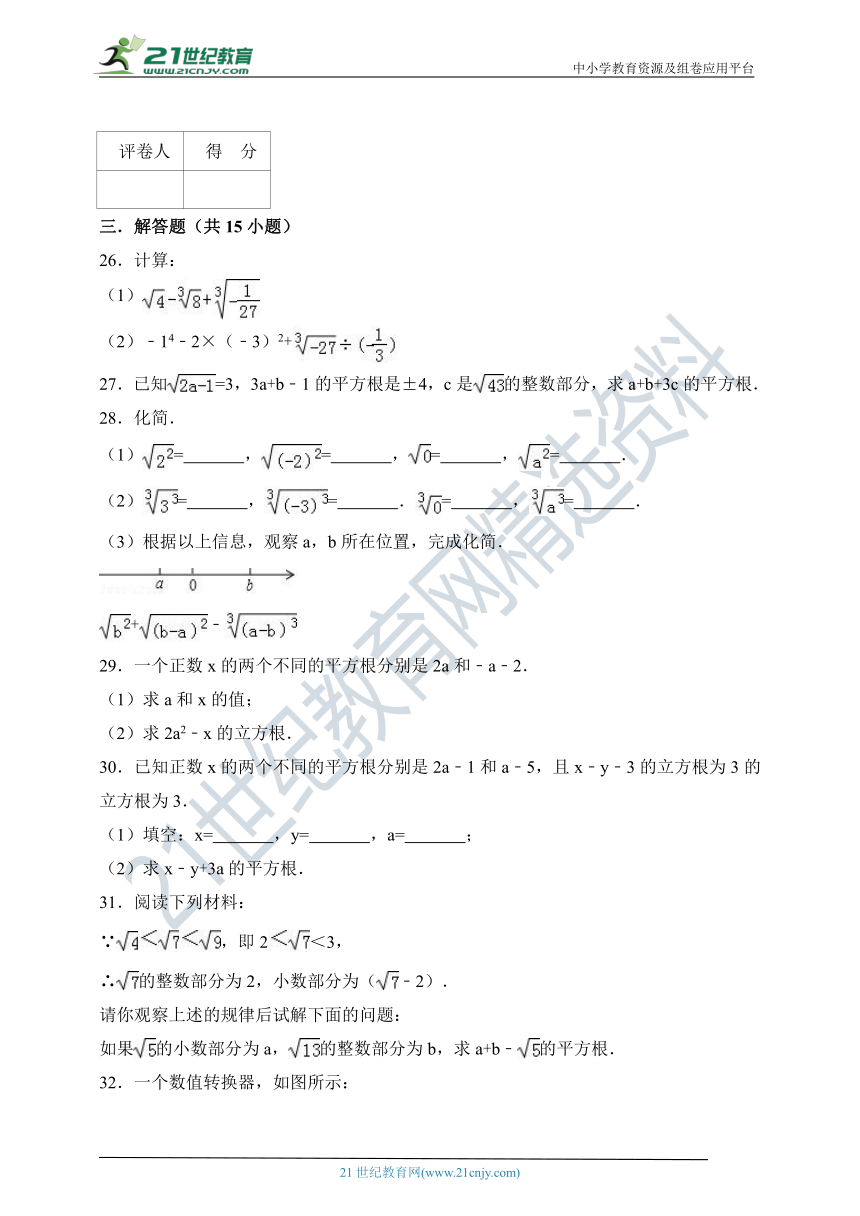

三.解答题(共15小题)

26.计算:

(1)

(2)﹣14﹣2×(﹣3)2+

27.已知=3,3a+b﹣1的平方根是±4,c是的整数部分,求a+b+3c的平方根.

28.化简.

(1)= ,= ,= ,= .

(2)= ,= .= ,= .

(3)根据以上信息,观察a,b所在位置,完成化简.

+﹣

29.一个正数x的两个不同的平方根分别是2a和﹣a﹣2.

(1)求a和x的值;

(2)求2a2﹣x的立方根.

30.已知正数x的两个不同的平方根分别是2a﹣1和a﹣5,且x﹣y﹣3的立方根为3的立方根为3.

(1)填空:x= ,y= ,a= ;

(2)求x﹣y+3a的平方根.

31.阅读下列材料:

∵,即2<3,

∴的整数部分为2,小数部分为(﹣2).

请你观察上述的规律后试解下面的问题:

如果的小数部分为a,的整数部分为b,求a+b﹣的平方根.

32.一个数值转换器,如图所示:

(1)当输入的x为16时.输出的y值是 ;

(2)若输入有效的x值后,始终输不出y值,请写出所有满足要求的x的值,并说明你的理由;

(3)若输出的y是,请写出两个满足要求的x值: .

33.根据下表回答问题:

x

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

x2

256

259.21

262.44

265.69

268.96

272.25

275.56

278.89

282.24

(1)272.25的平方根是

(2)= ,= ,=

(3)设的整数部分为a,求﹣4a的立方根.

34.对于结论:当a+b=0时,a3+b3=0也成立.若将a看成a3的立方根,b看成是b3的立方根,由此得出这样的结论:“如果两数的立方根互为相反数,那么这两数也互为相反数”.

(1)试举一个例子来判断上述结论的猜测是否成立?

(2)若与的值互为相反数,求的值.

35.数轴上有A、B、C三点,分别表示有理数﹣26、﹣10、20,动点P从A出发,以每秒1个单位的速度向右移动,当P点运动到C点时运动停止.设点P移动时间为t秒.

(1)用含t的代数式表示P点对应的数: .

(2)当P点运动到B点时,点Q从A点出发,以每秒2个单位的速度向C点运动,Q点到达C点后,再立即以同样的速度返回A点.

①用含t的代数式表示Q在由A到C过程中对应的数: .

②当t= 时,动点P、Q到达同一位置(即相遇).

③当PQ=3时,求t的值.

36.如图,点A、B、C在数轴上分别表示有理数a、b、c,A、B两点之间的距离AB=|a﹣b|=2,且有理数a,b,c满足(c﹣5)2+|a+b|=0,

(1)请直接写出a、b、c的值.

a= b= c= .

(2)点P为一动点,其对应的数为x,点P在A、B之间运动时,请化简式子:|x﹣1|﹣|x+1|+2x

(3)现在点A、B、C开始在数轴上运动,若点A以每秒1个单位长度的速度向左运动,同时,点B和点C分别以每秒2个单位长度和5个单位长度的速度向右运动,假设t秒钟过后,若点B与点C之间的距离表示为BC,点A与点B之间的距离表示为AB.

请问:BC﹣AB的值是否随着时间t的变化而变化?若变化,请说明理由:若不变,请求其值.

37.阅读下面文字,然后回答问题.

大家知道是无理数,而无理数是无限不循环小数,所以的小数部分我们不可能全部写出来,由于的整数部分是1,将减去它的整数部分,差就是它的小数部分,因此的小数部分可用﹣1表示.

由此我们得到一个真命题:如果=x+y,其中x是整数,且0<y<1,那么x=1,y=﹣1.

请解答下列问题:

(1)如果=a+b,其中a是整数,且0<b<1,那么a= ,b= ;

(2)如果﹣=c+d,其中c是整数,且0<d<1,那么c= ,d= ;

(3)已知2+=m+n,其中m是整數,且0<n<1,求|m﹣n|的值.

38.阅读材料:

我们定义:如果一个数的平方等于﹣1,记作i2=﹣1,那么这个i就叫做虚数单位,虚数与我们学过的实数结合在一起叫做复数,一个复数可以表示为a+bi(a,b均为实数)的形式,其中a叫做它的实部,b叫做它的虚部.

复数的加、减、乘的运算与我们学过的整式加、减、乘的运算类似.

例如:计算(5+i)+(3﹣4i)=(5+3)+(1﹣4i)=8﹣3i.

根据上述材料,解决下列问题:

(1)填空:i3= ,i4= ;

(2)计算:(6﹣5i)+(﹣3+7i);

(3)计算:3(2﹣6i)﹣4(5﹣i).

39.如图,动点M、N同时从原点出发沿数轴做匀速运动,已知动点M、N的运动速度比是1:2(速度单位:1个单位长度/秒),设运动时间为t秒.

(1)若动点M向数轴负方向运动,动点N向数轴正方向运动,当t=2秒时,动点M运动到A点,动点N运动到B点,且AB=12(单位长度).

①在直线l上画出A、B两点的位置,并回答:点A运动的速度是 (单位长度/秒);点B运动的速度是 (单位长度/秒).

②若点P为数轴上一点,且PA﹣PB=OP,求的值;

(2)由(1)中A、B两点的位置开始,若M、N同时再次开始按原速运动,且在数轴上的运动方向不限,再经过几秒,MN=4(单位长度)?

40.阅读理解:

若A、B、C为数轴上三点,若点C到点A的距离是点C到点B的距离2倍,我们就称点C是【A,B】的好点.

例如,如图1,点A表示的数为﹣1,点B表示的数为2.表示1的点C到点A的距离是2,到点B的距离是1,那么点C是【A,B】的好点;又如,表示0的点D到点A的距离是1,到点B的距离是2,那么点D就不是【A,B】的好点,但点D是【B,A】的好点.

知识运用:如图2,M、N为数轴上两点,点M所表示的数为﹣2,点N所表示的数为4.

(1)数轴上数 所表示的点是【M,N】的好点;

(2)如图3,A、B为数轴上两点,点A所表示的数为﹣20,点B所表示的数为40.现有一只电子蚂蚁P从点B出发,以2个单位每秒的速度向左运动,到达点A停止.

①用t的代数式表示PB= ,PA= ;

②当t为何值时,P、A和B中恰有一个点为其余两点的好点?

参考答案与试题解析

一.选择题(共10小题)

1.如果≈1.333,≈2.872,那么约等于( )

A.28.72 B.0.2872 C.13.33 D.0.1333

【分析】根据立方根,即可解答.

【解答】解:∵≈1.333,

∴=≈1.333×0.1=13.33,

故选:C.

【点评】本题考查了立方根,解决本题的关键是熟记立方根的定义.

2.已知M=,则M的取值范围是( )

A.8<M<9 B.7<M<8 C.6<M<7 D.5<M<6

【分析】根据被开方数越大算术平方根越大,可得答案.

【解答】解:M=,

∵2<<3,

∴6<4+<7,

∴6<M<7,

故选:C.

【点评】本题考查了估算无理数的大小,利用被开方数越大算术平方根越大得出2<<3是解题关键,又利用了不等式的性质.

3.若a<<b,且a、b是两个连续整数,则a+b的值是( )

A.2 B.3 C.4 D.5

【分析】由被开方数5的范围确定出的范围,进而求出a与b的值,代入原式计算即可得到结果.

【解答】解:∵4<5<9,

∴2<<3,

由a<<b,且a、b是两个连续的整数,得到a=2,b=3,

则a+b=5,

故选:D.

【点评】此题考查了估算无理数的大小,设实数为a,a的整数部分A为不大于a的最大整数,小数部分B为实数a减去其整数部分,即B=a﹣A;理解概念是解题的关键.

4.对于实数x,我们规定[x]表示不大于x的最大整数,如[4]=4,[]=1,[﹣2.5]=﹣3.现对82进行如下操作:

82[]=9[]=3[]=1,这样对82只需进行3次操作后变为1,类似地,对121只需进行多少次操作后变为1( )

A.1 B.2 C.3 D.4

【分析】[x]表示不大于x的最大整数,依据题目中提供的操作进行计算即可.

【解答】解:121[]=11[]=3[]=1,

∴对121只需进行3次操作后变为1,

故选:C.

【点评】本题考查了估算无理数的大小,解决本题的关键是明确[x]表示不大于x的最大整数.

5.如果(0<x<150)是一个整数,那么整数x可取得的值共有( )

A.3个 B.4个 C.5个 D.6个

【分析】如果(0<x<150)是一个整数,则它一定是一个数的平方的形式.把150分解因数得5,5,2,3,凑质数的平方即可解决问题.

【解答】解:∵=,

而(0<x<150)是一个整数,且x为整数,

∴5×5×2×3x一定可以写成平方的形式,

所以可以是6,24,54,96共有4个.

故选:B.

【点评】本题主要考查了算术平方根的性质,解题关键是把150分解因数得5,5,2,3,凑质数的平方即可.

6.如图所示,数轴上点A所表示的数为a,则a的值是( )

A.+1 B. C.﹣1 D.﹣+1

【分析】根据勾股定理,可得圆的半径,根据圆的性质,可得答案.

【解答】解:如图,

在Rt△BCD中,由勾股定理,得

BD===,

由圆的性质,得

AD=BD=,

1﹣a=,

∴a=1﹣,

故选:D.

【点评】本题考查了实数与数轴,利用勾股定理得出BD的长是解题关键.

7.如图,正方形的周长为8个单位.在该正方形的4个顶点处分别标上0,2,4,6,先让正方形上表示数字6的点与数轴上表示﹣3的点重合,再将数轴按顺时方向环绕在该正方形上,则数轴上表示2019的点与正方形上的数字对应的是( )

A.0 B.2 C.4 D.6

【分析】根据从点﹣1到点2019共2020个单位长度,正方形的边长为2(个单位长度),2020÷8=252余4,是252周余4个单位长度,即可解答.

【解答】解:从点﹣1到点2019共2020个单位长度,

正方形的边长为8÷4=2(个单位长度),

2020÷8=252余4,

故数轴上表示2019的点与正方形上表示数字4的点对应,

故选:C.

【点评】本题考查了数轴及正方形的边长与周长的关系.找出正方形的周长与数轴上的数字的对应关系是解答此类题目的关键.

8.按如图所示的程序计算,若开始输入的n值为,则最后输出的结果是( )

A.3+ B.15+ C.3+3 D.15+7

【分析】按所示的程序将n=输入,结果为3+,小于15;再把3+作为n再输入,得15+7,15+7>15,则就是输出结果.

【解答】解:当n=时,n(n+1)=(+1)=3+<15,

当n=3+时,n(n+1)=(3+)(4+)=15+7>15,

故选:D.

【点评】本题以一种新的运算程序考查了实数的运算,要注意两方面:①新的运算程序要准确;②实数运算要准确.

9.已知9.972=99.4009,9.982=99.6004,9.992=99.8001,求之值的个位数字为何?( )

A.0 B.4 C.6 D.8

【分析】利用已知得出的范围,进而得出答案.

【解答】解:∵9.972=99.4009,9.982=99.6004,9.992=99.8001,

∴<<,

∴9.98<<9.99,

∴998<<999,

即其个位数字为8.

故选:D.

【点评】此题主要考查了算术平方根,得出的范围是解题关键.

10.已知实数a满足条件|2011﹣a|+=a,那么a﹣20112的值为( )

A.2010 B.2011 C.2012 D.2013

【分析】根据负数没有平方根,得到a﹣2012大于等于0,然后根据a的范围化简绝对值,移项后两边平方即可求出所求式子的值.

【解答】解:∵负数没有平方根,

∴a﹣2012≥0,即a≥2012,

∴原式可化为:a﹣2011+=a,即=2011,

两边平方得:a﹣2012=20112,

解得:a﹣20112=2012.

故选:C.

【点评】本题考查的是非负数的性质,先根据题意求出a的取值范围是解答此题的关键.

二.填空题(共15小题)

11.已知实数a,b,c满足b﹣4=,c的平方根等于它本身,则a﹣的值为 1 .

【分析】根据二次根式的性质确定a、b的值,根据平方根的性质确定c的值即可解决问题;

【解答】解:∵b﹣4=,﹣(a﹣3)2≥0,

∴a=3,b=4,

∵c的平方根等于它本身,

∴c=0,

∴a﹣=3﹣=3﹣2=1,

故答案为1

【点评】本题考查算术平方根、平方根等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,灵活运用所学知识解决问题,所以中考常考题型.

12.计算下列各式的值:= 10 ;= 102 ;= 103 ;……观察所得结果,尝试发现蕴含在其中的规律,由此可得= 102018 .

【分析】先计算得到=10=101,=100=102,=1000=103,计算的结果都是10的整数次幂,且这个指数的大小与被开方数中每个数中9的个数相同,即可得出规律.

【解答】解:=10;

=100=102;

=1000=103;

……;

=102018.

故答案为:10;102;103;102018.

【点评】本题考查了算术平方根:一般地,如果一个正数x的平方等于a,即x2=a,那么这个正数x叫做a的算术平方根.记为.

13.观察:

=1+﹣=1

=1+﹣=1

=1+﹣=1

试猜想:= 1

【分析】根据题中等式归纳总结得到一般性规律,作出猜想即可.

【解答】解:根据题意猜想得:=1+﹣=1,

故答案为:1

【点评】此题考查了算术平方根,弄清题中的规律是解本题的关键.

14.已知m是的整数部分,n是的小数部分,则m2﹣n= 12﹣ .

【分析】由于3<<4,由此找到所求的无理数在哪两个和它接近的整数之间,然后判断出所求的无理数的整数部分,小数部分让原数减去整数部分,代入求值即可.

【解答】解:∵3<<4,

∴m=3;

又∵3<<4,

∴n=﹣3;

则m2﹣n=9﹣+3=12﹣.

故答案为:12﹣.

【点评】此题主要考查了无理数的估算能力,现实生活中经常需要估算,估算应是我们具备的数学能力,“夹逼法”是估算的一般方法,也是常用方法.估算出整数部分后,小数部分=原数﹣整数部分.

15.如图,用两个边长分别为1的小正方形,拼成一个大正方形,则该大正方形的边长为 .

【分析】由小正方形的边长可求出小正方形的面积,因为剪拼成一个大正方形后面积等于两个小正方形的面积和即为2,进而求出大正方形的边长.

【解答】解:∵两个正方形的边长都是1,

∴两个小正方形的面积都为1,

∴剪拼成一个大正方形后面积等于两个小正方形的面积和即为2,

∴此大正方形的边长为,

故答案为:.

【点评】本题主要考查算术平方根,解题的关键是掌握剪拼成一个大正方形后面积等于两个小正方形的面积和.

16.根据下表回答下列问题:

x

16.0

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

x2

256.00

259.21

262.44

265.69

268.96

272.25

275.56

有上表可知,介于表中相邻两个数a,b之间,则a+b的值是 32.3 .

【分析】观察表格,利用平方根定义估算确定出a与b的值,即可求出a+b的值.

【解答】解:根据表格得:当16.1<x<16.2时,259.21<x2<262.44,即16.1<<16.2,

∴a=16.1,b=16.2,

则a+b=32.3,

故答案为:32.3

【点评】此题考查了估算无理数的大小,熟练掌握平方根定义是解本题的关键.

17.一个数的平方根是a+4和2a+5,则a= ﹣3 ,这个正数是 1 .

【分析】根据平方根的定义构建方程即可解决问题.

【解答】解:∵一个数的平方根是a+4和2a+5,

∴a+4+2a+5=0,

∴a=﹣3,

∴这个数的平方根是±1,

这个数是1,

故答案为﹣3,1.

【点评】本题考查平方根的定义、一元一次方程等知识,解题的关键是记住平方根的定义,学会构建方程解决问题.

18.若≈1.003,≈3.173,则 0.03173 , 100.3 .

【分析】根据算术平方根中被开方数与结果之间小数点的关系解答可得.

【解答】解:∵≈1.003,≈3.173,

∴≈0.03173,≈100.3,

故答案为:0.03173、100.3.

【点评】本题主要考查了算术平方根,关键是熟练掌握被开方数与计算结果之间的关系.

19.若整数n满足2<n<3,则n的值为 4

【分析】直接得出n最接近的二次根式,进而得出答案.

【解答】解:∵2=,3=,

∴整数n满足2<n<3,则n的值为:=4.

故答案为:4.

【点评】此题主要考查了估算无理数的大小,正确将原数转化是解题关键.

20.已知数轴上点A到原点的距离为1,且点A在原点的右侧,数轴上到点A的距离为的点所表示的数是 或1﹣ .

【分析】根据数轴上点A到原点的距离为1,且点A在原点的右侧,可以得到点A表示的数,从而可以得到数轴上到点A的距离为的点所表示的数.

【解答】解:∵数轴上点A到原点的距离为1,且点A在原点的右侧,

∴点A表示的数是1,

∴数轴上到点A的距离为的点所表示的数是:或1﹣,

故答案为:或1﹣.

【点评】本题考查实数与数轴、算术平方根,解答本题的关键是明确题意,利用数轴的知识解答.

21.如图,在数轴上,点A表示1,现将点A沿数轴做如下移动:第一次将点A向左移动3个单位长度到达点A1,第2次将点A1向右平移6个单位长度到达点A2,第3次将点A2向左移动9个单位长度到达点A3…则第6次移动到点A6时,点A6在数轴上对应的实数是 10 ;按照这种规律移动下去,第2017次移动到点A2017时,A2017在数轴上对应的实数是 ﹣3026 .

【分析】序号为奇数的点在点A的左边,各点所表示的数依次减少3,序号为偶数的点在点A的右侧,各点所表示的数依次增加3,即可解答.

【解答】解:第一次点A向左移动3个单位长度至点A1,则A1表示的数,1﹣3=﹣2;

第2次从点A1向右移动6个单位长度至点A2,则A2表示的数为﹣2+6=4;

第3次从点A2向左移动9个单位长度至点A3,则A3表示的数为4﹣9=﹣5;

第4次从点A3向右移动12个单位长度至点A4,则A4表示的数为﹣5+12=7;

第5次从点A4向左移动15个单位长度至点A5,则A5表示的数为7﹣15=﹣8;

第6次从点A5向左移动18个单位长度至点A6,则A6表示的数为﹣8+18=10;

…;

发现序号是奇数的点在负半轴上,

A1:﹣2,

A3:﹣5=﹣2+(﹣3)×1

A5:﹣8=﹣2+(﹣3)×2,

A2n+1:﹣2+(﹣3)×n

则点A2017表示:﹣2﹣3×=﹣3026,

故答案为:10,﹣3026,

【点评】此题考查了数轴,解答此题的关键是先求出前六次这个点移动后在数轴上表示的数,再根据此数值找出规律即可解答.

22.已知,则= .

【分析】先根据非负数的性质求出a、b的值,再代入所求代数式,找出规律进行计算即可.

【解答】解:∵|a﹣1|+=0,

∴a=1,b=2,

∴原式=+++…+,

∵=1﹣,=﹣,=﹣…,

∴=﹣,

∴原式=1﹣+﹣+﹣+…+﹣

=1﹣

=.

故答案为:.

【点评】本题考查的是实数的运算,根据题意找出规律,根据此规律进行计算即可.

23.如图,M、N、P、R分别是数轴上四个整数所对应的点,其中有一点是原点,并且MN=NP=PR=1,数a对应的点在M与N之间,数b对应的点在P与R之间,若|a|+|b|=3,则原点是 M或R (M、N、P、R中选).

【分析】根据数轴判断出a、b之间的距离小于3,然后根据绝对值的性质解答即可.

【解答】解:∵MN=NP=PR=1,

∴a、b之间的距离小于3,

∵|a|+|b|=3,

∴原点不在a、b之间,

∴原点是M或R.

故答案为:M或R.

【点评】本题考查了数轴,准确识图,判断出a、b之间的距离小于3是解题的关键.

24.如图,在数轴上,点A表示1,现将点A沿数轴做如下移动:第一次将点A向左移动3个单位长度到达点A1,第2次将点A1向右平移6个单位长度到达点A2,第3次将点A2向左移动9个单位长度到达点A3…则第6次移动到点A6时,点A6在数轴上对应的实数是 10 ;按照这种规律移动下去,至少移动 27 次后该点到原点的距离不小于41.

【分析】序号为奇数的点在点A的左边,各点所表示的数依次减少3,序号为偶数的点在点A的右侧,各点所表示的数依次增加3,即可解答.

【解答】解:第一次点A向左移动3个单位长度至点A1,则A1表示的数,1﹣3=﹣2;

第2次从点A1向右移动6个单位长度至点A2,则A2表示的数为﹣2+6=4;

第3次从点A2向左移动9个单位长度至点A3,则A3表示的数为4﹣9=﹣5;

第4次从点A3向右移动12个单位长度至点A4,则A4表示的数为﹣5+12=7;

第5次从点A4向左移动15个单位长度至点A5,则A5表示的数为7﹣15=﹣8;

第6次从点A5向左移动18个单位长度至点A6,则A6表示的数为﹣8+18=10;

…;

则A7表示的数为﹣8﹣3=﹣11,A9表示的数为﹣11﹣3=﹣14,A11表示的数为﹣14﹣3=﹣17,A13表示的数为﹣17﹣3=﹣20,A15表示的数为﹣20﹣3=﹣23,A17表示的数为﹣23﹣3=﹣264,A19表示的数为﹣26﹣3=﹣29,A21表示的数为﹣29﹣3=﹣32,A23表示的数为﹣32﹣3=﹣35,A25表示的数为﹣35﹣3=﹣38,A27表示的数为﹣38﹣3=﹣41,

所以至少移动27次后该点到原点的距离不小于41.

故答案为10,27.

【点评】此题考查了数轴,解答此题的关键是先求出前五次这个点移动后在数轴上表示的数,再根据此数值找出规律即可解答.

25.在草稿纸上计算:①;②;③;④,观察你计算的结果,用你发现的规律直接写出下面式子的值= 406 .

【分析】先分别求出①②③④的结果,发现的规律①=1;②=1+2;③=1+2+3;④=1+2+3+4.以此类推,=1+2+3+4+…+28,由此即可求解.

【解答】解:∵①=1;

②=3=1+2;

③=6=1+2+3;

④=10=1+2+3+4,

∴=1+2+3+4+…+28=406.

【点评】此题主要考查了学生的分析,总结归纳的能力,要会从题中数据的特点找到规律,并利用规律解题.

三.解答题(共15小题)

26.计算:

(1)

(2)﹣14﹣2×(﹣3)2+

【分析】(1)原式利用平方根、立方根定义计算即可求出值;

(2)原式先计算乘方运算,再计算乘除运算,最后算加减运算即可求出值.

【解答】解:(1)原式=2﹣2﹣=﹣;

(2)原式=﹣1﹣18+9=﹣10.

【点评】此题考查了实数的运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键.

27.已知=3,3a+b﹣1的平方根是±4,c是的整数部分,求a+b+3c的平方根.

【分析】结合平方根的定义以及估算无理数大小的方法得出a,b,c的值,进而得出答案.

【解答】解:∵=3,

∴2a﹣1=9,

解得:a=5,

∵3a+b﹣1的平方根是±4,

∴15+b﹣1=16,

解得:b=2,

∵c是的整数部分,

∴c=6,

∴a+b+3c=5+2+18=25的平方根是±5.

【点评】此题主要考查了估算无理数的大小,正确得出a,b,c的值是解题关键.

28.化简.

(1)= 2 ,= 2 ,= 0 ,= |a| .

(2)= 3 ,= ﹣3 .= 0 ,= a .

(3)根据以上信息,观察a,b所在位置,完成化简.

+﹣

【分析】(1)根据算术平方根的计算方法可以解答本题;

(2)根据立方根的计算方法可以解答本题;

(3)根据数轴可以判断a、b的大小与正负,从而可以化简题目中的式子.

【解答】解:(1)=2,=2,=0,=|a|,

故答案为:2、2、0、|a|;

(2)=3,=﹣3.=0,=a,

故答案为:3、﹣3、0、a;

(3)由图可得,

a<0<b,|a|<|b|,

∴

=b+b﹣a﹣(a﹣b)

=b+b﹣a+b

=3b﹣a.

【点评】本题考查立方根、算术平方根、绝对值,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.

29.一个正数x的两个不同的平方根分别是2a和﹣a﹣2.

(1)求a和x的值;

(2)求2a2﹣x的立方根.

【分析】(1)根据一个正数的两个平方根互为相反数,可以求得a的值,从而可以求得x的值;

(2)根据(1)中的结果,可以解答本题.

【解答】解:(1)由题意,得

2a+(﹣a﹣2)=0,

解得,a=2.

∴x=(2a)2=42=16;

(2)∵2a2﹣x=2×22﹣16=﹣8,

∴,

即2a2﹣x的立方根是﹣2.

【点评】本题考查立方根、平方根,解答本题的关键是明确它们各自的含义.

30.已知正数x的两个不同的平方根分别是2a﹣1和a﹣5,且x﹣y﹣3的立方根为3的立方根为3.

(1)填空:x= 9 ,y= ﹣21 ,a= 2 ;

(2)求x﹣y+3a的平方根.

【分析】(1)根据一个正数的两个平方根互为相反数,可得a的值,再根据平方根的意义,可得x,根据立方根的意义,可得y,

(2)根据平方根的意义,可得答案.

【解答】解:(1)由正数x的两个不同的平方根分别是2a﹣1和a﹣5,得

2a﹣1+a﹣5=0,

解得a=2,

由平方根的意义,得

x=(2a﹣1)2=9;

x﹣y﹣3的立方根为3,

得x﹣y﹣3=33,

解得y=﹣21,

故答案为:9,﹣21,2;

(2)x﹣y+3a=9﹣(﹣21)+3×2=36,

x﹣y+3a的平方根是±=±6.

【点评】本题考查了立方根、平方根,利用立方根的意义、平方根的意义是解题关键.

31.阅读下列材料:

∵,即2<3,

∴的整数部分为2,小数部分为(﹣2).

请你观察上述的规律后试解下面的问题:

如果的小数部分为a,的整数部分为b,求a+b﹣的平方根.

【分析】根据题意表示出a,b的值,进而得出答案.

【解答】解:∵的整数部分是2,

∴的小数部分a=﹣2,

的整数部分b=3,

∴a+b﹣=1,

∴平方根是±1.

【点评】此题主要考查了估算无理数的大小,正确表示出a,b的值是解题关键.

32.一个数值转换器,如图所示:

(1)当输入的x为16时.输出的y值是 ;

(2)若输入有效的x值后,始终输不出y值,请写出所有满足要求的x的值,并说明你的理由;

(3)若输出的y是,请写出两个满足要求的x值: 3和9 .

【分析】(1)根据算术平方根,即可解答;

(2)根据0和1的算术平方根是它们本身,0和1是有理数,所以始终输不出y值;

(3)3和9都可以.

【解答】解:(1)∵16的算术平方根是4,4是有理数,4不能输出,

∴4的算术平方根是2,2是有理数,2不能输出,

∴2的算术平方根是,是无理数,输出,

故答案为:

(2)∵0和1的算术平方根是它们本身,0和1是有理数,

∴当x=0和1时,始终输不出y的值;

(3)9的算术平方根是3,3的算术平方根是,

故答案为:3和9.

【点评】本题考查了算术平方根,解决本题的关键是熟记算术平方根.

33.根据下表回答问题:

x

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

x2

256

259.21

262.44

265.69

268.96

272.25

275.56

278.89

282.24

(1)272.25的平方根是 ±16.5

(2)= 16.1 ,= 167 ,= 1.62

(3)设的整数部分为a,求﹣4a的立方根.

【分析】(1)根据算术平方根的定义:一个非负数的正的平方根,即为这个数的算术平方根,即可求出结果;

(2)根据图表和算术平均数的定义即可得出答案;

(3)根据题意先求出a的值,再求出﹣4a的值,然后根据立方根的定义即可得出答案.

【解答】解:(1)272.25的平方根是:±16.5;

故答案为:±16.5;

(2)=16.1;=167;=1.62;

故答案为:16.1,167,1.62;

(3)∵<,

∴16<<17,

∴a=16,﹣4a=﹣64,

∴﹣4a的立方根为﹣4.

【点评】此题考查了算术平均数,掌握算术平方根的定义是本题的关键;算术平方根的概念易与平方根的概念混淆而导致错误.

34.对于结论:当a+b=0时,a3+b3=0也成立.若将a看成a3的立方根,b看成是b3的立方根,由此得出这样的结论:“如果两数的立方根互为相反数,那么这两数也互为相反数”.

(1)试举一个例子来判断上述结论的猜测是否成立?

(2)若与的值互为相反数,求的值.

【分析】(1)这个结论很简单,可选择,则2与﹣2互为相反数进行说明.

(2)利用(1)的结论,列出方程(3﹣2x)+(x+5)=0,从而解出x的值,代入可得出答案.

【解答】解:(1)答案不唯一.如,则2与﹣2互为相反数;

(2)由已知,得(3﹣2x)+(x+5)=0,

解得x=8,

∴1﹣=1﹣=1﹣4=﹣3.

【点评】本题考查立方根的知识,难度一般,注意一个数的立方根有一个,它和这个数正负一致,本题的结论同学们可以记住,以后可直接运用.

35.数轴上有A、B、C三点,分别表示有理数﹣26、﹣10、20,动点P从A出发,以每秒1个单位的速度向右移动,当P点运动到C点时运动停止.设点P移动时间为t秒.

(1)用含t的代数式表示P点对应的数: ﹣26+t .

(2)当P点运动到B点时,点Q从A点出发,以每秒2个单位的速度向C点运动,Q点到达C点后,再立即以同样的速度返回A点.

①用含t的代数式表示Q在由A到C过程中对应的数: 2t﹣58 .

②当t= 32或 时,动点P、Q到达同一位置(即相遇).

③当PQ=3时,求t的值.

【分析】(1)根据两点间的距离,可得P点对应的数;

(2)①根据两点间的距离,可得Q在由A到C过程中对应的数;

②需要分类讨论:Q返回前相遇和Q返回后相遇;

③需要分类讨论:Q没有出发前PQ=3,Q返回前PQ=3和Q返回后PQ=3.

【解答】解:(1)∵动点P从A出发,以每秒1个单位的速度向右移动,A点表示的数为﹣26,

∴移动时间为t秒时,P点对应的数为﹣26+t.

故答案为:﹣26+t.

(2)①点P运动到点B所需时间为(﹣10)﹣(﹣26)=16(秒),

点Q到点C的时间为+16=39(秒).

∵当P点运动到B点时,点Q从A点出发,以每秒2个单位的速度向C点运动,

∴移动时间为t秒时,Q点对应的数为﹣26+2(t﹣16)=2t﹣58.

故答案为:2t﹣58.

②当点Q从点A到点C运动时,有﹣26+t=2t﹣58,

解得:t=32;

当点Q从点A到点C运动时,有﹣26+t=20﹣2(t﹣39),

解得:t=.

故答案为:32或.

③Q没有出发前PQ=3,t=3÷1=3(秒);

Q返回前PQ=3,t=32﹣3÷(2﹣1)=29(秒)或t=32+3÷(2﹣1)=35(秒);

Q返回后PQ=3,t=﹣3÷(2+1)=(秒)或t=+3÷(2+1)=(秒).

综上所述,当PQ=3时,t的值是3或29或35或或秒.

【点评】本题考查了数轴,一元一次方程的应用.解答(2)题时,对t分类讨论是解题关键.

36.如图,点A、B、C在数轴上分别表示有理数a、b、c,A、B两点之间的距离AB=|a﹣b|=2,且有理数a,b,c满足(c﹣5)2+|a+b|=0,

(1)请直接写出a、b、c的值.

a= ﹣1 b= 1 c= 5 .

(2)点P为一动点,其对应的数为x,点P在A、B之间运动时,请化简式子:|x﹣1|﹣|x+1|+2x

(3)现在点A、B、C开始在数轴上运动,若点A以每秒1个单位长度的速度向左运动,同时,点B和点C分别以每秒2个单位长度和5个单位长度的速度向右运动,假设t秒钟过后,若点B与点C之间的距离表示为BC,点A与点B之间的距离表示为AB.

请问:BC﹣AB的值是否随着时间t的变化而变化?若变化,请说明理由:若不变,请求其值.

【分析】(1)由非负数性质知c﹣5=0且a+b=0,即c=5、a与b互为相反数,再根据|a﹣b|=2可得a=﹣1、b=1;

(2)根据点P在A、B之间运动知﹣1<x<1,利用绝对值性质去绝对值符号、合并同类项可得;

(3)先求出BC=3t+4,AB=3t+2,从而得出BC﹣AB=2.

【解答】解:(1)∵(c﹣5)2+|a+b|=0,

∴c﹣5=0且a+b=0,即c=5,

又∵A、B两点之间的距离AB=|a﹣b|=2,

∴a=﹣1、b=1,

故答案为:﹣1、1、5;

(2)∵点P在A、B之间运动,

∴﹣1<x<1,

则|x﹣1|﹣|x+1|+2x

=1﹣x﹣x﹣1+2x

=0;

(3)BC﹣AB的值不随着时间t的变化而改变,其值是2,理由如下:

∵点A都以每秒1个单位的速度向左运动,点B和点C分别以每秒2个单位长度和5个单位长度的速度向右运动,

∴BC=3t+4,AB=3t+2,

∴BC﹣AB=(3t+4)﹣(3t+2)=2.

【点评】本题考查了数轴与绝对值,通过数轴把数和点对应起来,也就是把“数”和“形”结合起来,二者互相补充,相辅相成,把很多复杂的问题转化为简单的问题,在学习中要注意培养数形结合的数学思想.

37.阅读下面文字,然后回答问题.

大家知道是无理数,而无理数是无限不循环小数,所以的小数部分我们不可能全部写出来,由于的整数部分是1,将减去它的整数部分,差就是它的小数部分,因此的小数部分可用﹣1表示.

由此我们得到一个真命题:如果=x+y,其中x是整数,且0<y<1,那么x=1,y=﹣1.

请解答下列问题:

(1)如果=a+b,其中a是整数,且0<b<1,那么a= 2 ,b= ﹣2 ;

(2)如果﹣=c+d,其中c是整数,且0<d<1,那么c= ﹣3 ,d= 3﹣ ;

(3)已知2+=m+n,其中m是整數,且0<n<1,求|m﹣n|的值.

【分析】(1)估算出2<<3,依此即可确定出a,b的值;

(2)估算出2<<3,可得﹣3<﹣<﹣2,依此即可确定出c,d的值;

(3)根据题意确定出m与n的值,代入求出|m﹣n|即可.

【解答】解:(1)∵=a+b,其中a是整数,且0<b<1,

2<<3,

∴a=2,b=﹣2;

(2)∵﹣=c+d,其中c是整数,且0<d<1,

2<<3,

﹣3<﹣<﹣2,

∴c=﹣3,d=3﹣;

(3)∵2+=m+n,其中m是整数,且0<n<1,

∴m=4,n=﹣2,

则|m﹣n|=|4﹣+2|=6﹣.

故答案为:2,,﹣2;﹣3,3﹣.

【点评】此题考查了估算无理数的大小,解题关键是确定无理数的整数部分即可解决问题.

38.阅读材料:

我们定义:如果一个数的平方等于﹣1,记作i2=﹣1,那么这个i就叫做虚数单位,虚数与我们学过的实数结合在一起叫做复数,一个复数可以表示为a+bi(a,b均为实数)的形式,其中a叫做它的实部,b叫做它的虚部.

复数的加、减、乘的运算与我们学过的整式加、减、乘的运算类似.

例如:计算(5+i)+(3﹣4i)=(5+3)+(1﹣4i)=8﹣3i.

根据上述材料,解决下列问题:

(1)填空:i3= ﹣i ,i4= 1 ;

(2)计算:(6﹣5i)+(﹣3+7i);

(3)计算:3(2﹣6i)﹣4(5﹣i).

【分析】(1)利用题中的新定义计算即可求出值;

(2)原式去括号合并即可得到结果;

(3)原式去括号合并即可得到结果.

【解答】解:(1)原式=﹣i,原式=1;

故答案为:﹣i;1;

(2)原式=6﹣5i﹣3+7i=3+2i;

(3)原式=6﹣18i﹣20+4i=﹣14﹣14i.

【点评】此题考查了实数的运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键.

39.如图,动点M、N同时从原点出发沿数轴做匀速运动,已知动点M、N的运动速度比是1:2(速度单位:1个单位长度/秒),设运动时间为t秒.

(1)若动点M向数轴负方向运动,动点N向数轴正方向运动,当t=2秒时,动点M运动到A点,动点N运动到B点,且AB=12(单位长度).

①在直线l上画出A、B两点的位置,并回答:点A运动的速度是 2 (单位长度/秒);点B运动的速度是 4 (单位长度/秒).

②若点P为数轴上一点,且PA﹣PB=OP,求的值;

(2)由(1)中A、B两点的位置开始,若M、N同时再次开始按原速运动,且在数轴上的运动方向不限,再经过几秒,MN=4(单位长度)?

【分析】(1)①把A、B两点表示在数轴上,计算出M、N两点的速度即可;

②设点P在数轴上对应的数为x,根据PA﹣PB=OP,分x的范围求出所求即可;

(2)设再经过m秒,可得MN=4(单位长度),分M与N同向与反向求出所求即可.

【解答】解:(1)①画出数轴,如图所示:

可得点M运动的速度是2(单位长度/秒);点N运动的速度是4(单位长度/秒);

故答案为:2,4;

②设点P在数轴上对应的数为x,

∵PA﹣PB=OP≥0,

∴x≥2,

当2≤x≤8时,PA﹣PB=(x+4)﹣(8﹣x)=x+4﹣8+x,即2x﹣4=x,此时x=4;

当x>8时,PA﹣PB=(x+4)﹣(x﹣8)=12,此时x=12,

则=或4;

(2)设再经过m秒,可得MN=4(单位长度),

若M、N运动的方向相同,要使得MN=4,必为N追击M,

∴|(8﹣4m)﹣(﹣4﹣2m)|=4,即|12﹣2m|=4,

解得:m=4或m=8;

若M、N运动方向相反,要使得MN=4,必为M、N相向而行,

∴|(8﹣4m)﹣(﹣4+2m)|=4,即|12﹣6m|=4,

解得:m=或m=,

综上,m=4或m=8或m=或m=.

【点评】此题考查了实数与数轴,弄清题意是解本题的关键.

40.阅读理解:

若A、B、C为数轴上三点,若点C到点A的距离是点C到点B的距离2倍,我们就称点C是【A,B】的好点.

例如,如图1,点A表示的数为﹣1,点B表示的数为2.表示1的点C到点A的距离是2,到点B的距离是1,那么点C是【A,B】的好点;又如,表示0的点D到点A的距离是1,到点B的距离是2,那么点D就不是【A,B】的好点,但点D是【B,A】的好点.

知识运用:如图2,M、N为数轴上两点,点M所表示的数为﹣2,点N所表示的数为4.

(1)数轴上数 2或10 所表示的点是【M,N】的好点;

(2)如图3,A、B为数轴上两点,点A所表示的数为﹣20,点B所表示的数为40.现有一只电子蚂蚁P从点B出发,以2个单位每秒的速度向左运动,到达点A停止.

①用t的代数式表示PB= 2t ,PA= 60﹣2t ;

②当t为何值时,P、A和B中恰有一个点为其余两点的好点?

【分析】(1)根据点是【M,N】的好点的定义,分两种情形构建方程即可解决问题;

(2)①PB=2t.PA=60﹣2t;

②分四种情形构建方程即可解决问题;

【解答】解:(1)设所求数为x,由题意得

当P在M,N中间时,x﹣(﹣2)=2(4﹣x),解得x=2;

当P在N点右侧时,x﹣(﹣2)=2(x﹣4),解得x=10,

故答案为2或10.

(2)①PB=2t,PA=60﹣2t.

故答案为2t,60﹣2t.

②(1)当P为【A,B】的好点时,PA=2PB,60﹣2t=4t,解得:t=10,

(2)当P为【B,A】的好点时,PB=2PA,2t=2(60﹣2t),解得:t=20,

(3)当B为【A,P】的好点时,BA=2BP,60=4t,解得:t=15,

(4)当A为【B,P】的好点时,AB=2AP,60=2(60﹣2t),解得:t=15,

综上可知,当t=10,15,20时,P、A、B中有一个点为其余两个点的好点.

【点评】本题考查实数与数轴、点是【M,N】的好点的定义等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,属于中考创新题目.

期末复习第三章实数好题精选

题号

一

二

三

总分

得分

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上

第Ⅰ卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

评卷人

得 分

一.选择题(共10小题)

1.如果≈1.333,≈2.872,那么约等于( )

A.28.72 B.0.2872 C.13.33 D.0.1333

2.已知M=,则M的取值范围是( )

A.8<M<9 B.7<M<8 C.6<M<7 D.5<M<6

3.若a<<b,且a、b是两个连续整数,则a+b的值是( )

A.2 B.3 C.4 D.5

4.对于实数x,我们规定[x]表示不大于x的最大整数,如[4]=4,[]=1,[﹣2.5]=﹣3.现对82进行如下操作:

82[]=9[]=3[]=1,这样对82只需进行3次操作后变为1,类似地,对121只需进行多少次操作后变为1( )

A.1 B.2 C.3 D.4

5.如果(0<x<150)是一个整数,那么整数x可取得的值共有( )

A.3个 B.4个 C.5个 D.6个

6.如图所示,数轴上点A所表示的数为a,则a的值是( )

A.+1 B. C.﹣1 D.﹣+1

7.如图,正方形的周长为8个单位.在该正方形的4个顶点处分别标上0,2,4,6,先让正方形上表示数字6的点与数轴上表示﹣3的点重合,再将数轴按顺时方向环绕在该正方形上,则数轴上表示2019的点与正方形上的数字对应的是( )

A.0 B.2 C.4 D.6

8.按如图所示的程序计算,若开始输入的n值为,则最后输出的结果是( )

A.3+ B.15+ C.3+3 D.15+7

9.已知9.972=99.4009,9.982=99.6004,9.992=99.8001,求之值的个位数字为何?( )

A.0 B.4 C.6 D.8

10.已知实数a满足条件|2011﹣a|+=a,那么a﹣20112的值为( )

A.2010 B.2011 C.2012 D.2013

第Ⅱ卷(非选择题)

请点击修改第Ⅱ卷的文字说明

评卷人

得 分

二.填空题(共15小题)

11.已知实数a,b,c满足b﹣4=,c的平方根等于它本身,则a﹣的值为 .

12.计算下列各式的值:= ;= ;= ;……观察所得结果,尝试发现蕴含在其中的规律,由此可得= .

13.观察:

=1+﹣=1

=1+﹣=1

=1+﹣=1

试猜想:=

14.已知m是的整数部分,n是的小数部分,则m2﹣n= .

15.如图,用两个边长分别为1的小正方形,拼成一个大正方形,则该大正方形的边长为 .

16.根据下表回答下列问题:

x

16.0

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

x2

256.00

259.21

262.44

265.69

268.96

272.25

275.56

有上表可知,介于表中相邻两个数a,b之间,则a+b的值是 .

17.一个数的平方根是a+4和2a+5,则a= ,这个正数是 .

18.若≈1.003,≈3.173,则 , .

19.若整数n满足2<n<3,则n的值为

20.已知数轴上点A到原点的距离为1,且点A在原点的右侧,数轴上到点A的距离为的点所表示的数是 .

21.如图,在数轴上,点A表示1,现将点A沿数轴做如下移动:第一次将点A向左移动3个单位长度到达点A1,第2次将点A1向右平移6个单位长度到达点A2,第3次将点A2向左移动9个单位长度到达点A3…则第6次移动到点A6时,点A6在数轴上对应的实数是 ;按照这种规律移动下去,第2017次移动到点A2017时,A2017在数轴上对应的实数是 .

22.已知,则= .

23.如图,M、N、P、R分别是数轴上四个整数所对应的点,其中有一点是原点,并且MN=NP=PR=1,数a对应的点在M与N之间,数b对应的点在P与R之间,若|a|+|b|=3,则原点是 (M、N、P、R中选).

24.如图,在数轴上,点A表示1,现将点A沿数轴做如下移动:第一次将点A向左移动3个单位长度到达点A1,第2次将点A1向右平移6个单位长度到达点A2,第3次将点A2向左移动9个单位长度到达点A3…则第6次移动到点A6时,点A6在数轴上对应的实数是 ;按照这种规律移动下去,至少移动 次后该点到原点的距离不小于41.

25.在草稿纸上计算:①;②;③;④,观察你计算的结果,用你发现的规律直接写出下面式子的值= .

评卷人

得 分

三.解答题(共15小题)

26.计算:

(1)

(2)﹣14﹣2×(﹣3)2+

27.已知=3,3a+b﹣1的平方根是±4,c是的整数部分,求a+b+3c的平方根.

28.化简.

(1)= ,= ,= ,= .

(2)= ,= .= ,= .

(3)根据以上信息,观察a,b所在位置,完成化简.

+﹣

29.一个正数x的两个不同的平方根分别是2a和﹣a﹣2.

(1)求a和x的值;

(2)求2a2﹣x的立方根.

30.已知正数x的两个不同的平方根分别是2a﹣1和a﹣5,且x﹣y﹣3的立方根为3的立方根为3.

(1)填空:x= ,y= ,a= ;

(2)求x﹣y+3a的平方根.

31.阅读下列材料:

∵,即2<3,

∴的整数部分为2,小数部分为(﹣2).

请你观察上述的规律后试解下面的问题:

如果的小数部分为a,的整数部分为b,求a+b﹣的平方根.

32.一个数值转换器,如图所示:

(1)当输入的x为16时.输出的y值是 ;

(2)若输入有效的x值后,始终输不出y值,请写出所有满足要求的x的值,并说明你的理由;

(3)若输出的y是,请写出两个满足要求的x值: .

33.根据下表回答问题:

x

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

x2

256

259.21

262.44

265.69

268.96

272.25

275.56

278.89

282.24

(1)272.25的平方根是

(2)= ,= ,=

(3)设的整数部分为a,求﹣4a的立方根.

34.对于结论:当a+b=0时,a3+b3=0也成立.若将a看成a3的立方根,b看成是b3的立方根,由此得出这样的结论:“如果两数的立方根互为相反数,那么这两数也互为相反数”.

(1)试举一个例子来判断上述结论的猜测是否成立?

(2)若与的值互为相反数,求的值.

35.数轴上有A、B、C三点,分别表示有理数﹣26、﹣10、20,动点P从A出发,以每秒1个单位的速度向右移动,当P点运动到C点时运动停止.设点P移动时间为t秒.

(1)用含t的代数式表示P点对应的数: .

(2)当P点运动到B点时,点Q从A点出发,以每秒2个单位的速度向C点运动,Q点到达C点后,再立即以同样的速度返回A点.

①用含t的代数式表示Q在由A到C过程中对应的数: .

②当t= 时,动点P、Q到达同一位置(即相遇).

③当PQ=3时,求t的值.

36.如图,点A、B、C在数轴上分别表示有理数a、b、c,A、B两点之间的距离AB=|a﹣b|=2,且有理数a,b,c满足(c﹣5)2+|a+b|=0,

(1)请直接写出a、b、c的值.

a= b= c= .

(2)点P为一动点,其对应的数为x,点P在A、B之间运动时,请化简式子:|x﹣1|﹣|x+1|+2x

(3)现在点A、B、C开始在数轴上运动,若点A以每秒1个单位长度的速度向左运动,同时,点B和点C分别以每秒2个单位长度和5个单位长度的速度向右运动,假设t秒钟过后,若点B与点C之间的距离表示为BC,点A与点B之间的距离表示为AB.

请问:BC﹣AB的值是否随着时间t的变化而变化?若变化,请说明理由:若不变,请求其值.

37.阅读下面文字,然后回答问题.

大家知道是无理数,而无理数是无限不循环小数,所以的小数部分我们不可能全部写出来,由于的整数部分是1,将减去它的整数部分,差就是它的小数部分,因此的小数部分可用﹣1表示.

由此我们得到一个真命题:如果=x+y,其中x是整数,且0<y<1,那么x=1,y=﹣1.

请解答下列问题:

(1)如果=a+b,其中a是整数,且0<b<1,那么a= ,b= ;

(2)如果﹣=c+d,其中c是整数,且0<d<1,那么c= ,d= ;

(3)已知2+=m+n,其中m是整數,且0<n<1,求|m﹣n|的值.

38.阅读材料:

我们定义:如果一个数的平方等于﹣1,记作i2=﹣1,那么这个i就叫做虚数单位,虚数与我们学过的实数结合在一起叫做复数,一个复数可以表示为a+bi(a,b均为实数)的形式,其中a叫做它的实部,b叫做它的虚部.

复数的加、减、乘的运算与我们学过的整式加、减、乘的运算类似.

例如:计算(5+i)+(3﹣4i)=(5+3)+(1﹣4i)=8﹣3i.

根据上述材料,解决下列问题:

(1)填空:i3= ,i4= ;

(2)计算:(6﹣5i)+(﹣3+7i);

(3)计算:3(2﹣6i)﹣4(5﹣i).

39.如图,动点M、N同时从原点出发沿数轴做匀速运动,已知动点M、N的运动速度比是1:2(速度单位:1个单位长度/秒),设运动时间为t秒.

(1)若动点M向数轴负方向运动,动点N向数轴正方向运动,当t=2秒时,动点M运动到A点,动点N运动到B点,且AB=12(单位长度).

①在直线l上画出A、B两点的位置,并回答:点A运动的速度是 (单位长度/秒);点B运动的速度是 (单位长度/秒).

②若点P为数轴上一点,且PA﹣PB=OP,求的值;

(2)由(1)中A、B两点的位置开始,若M、N同时再次开始按原速运动,且在数轴上的运动方向不限,再经过几秒,MN=4(单位长度)?

40.阅读理解:

若A、B、C为数轴上三点,若点C到点A的距离是点C到点B的距离2倍,我们就称点C是【A,B】的好点.

例如,如图1,点A表示的数为﹣1,点B表示的数为2.表示1的点C到点A的距离是2,到点B的距离是1,那么点C是【A,B】的好点;又如,表示0的点D到点A的距离是1,到点B的距离是2,那么点D就不是【A,B】的好点,但点D是【B,A】的好点.

知识运用:如图2,M、N为数轴上两点,点M所表示的数为﹣2,点N所表示的数为4.

(1)数轴上数 所表示的点是【M,N】的好点;

(2)如图3,A、B为数轴上两点,点A所表示的数为﹣20,点B所表示的数为40.现有一只电子蚂蚁P从点B出发,以2个单位每秒的速度向左运动,到达点A停止.

①用t的代数式表示PB= ,PA= ;

②当t为何值时,P、A和B中恰有一个点为其余两点的好点?

参考答案与试题解析

一.选择题(共10小题)

1.如果≈1.333,≈2.872,那么约等于( )

A.28.72 B.0.2872 C.13.33 D.0.1333

【分析】根据立方根,即可解答.

【解答】解:∵≈1.333,

∴=≈1.333×0.1=13.33,

故选:C.

【点评】本题考查了立方根,解决本题的关键是熟记立方根的定义.

2.已知M=,则M的取值范围是( )

A.8<M<9 B.7<M<8 C.6<M<7 D.5<M<6

【分析】根据被开方数越大算术平方根越大,可得答案.

【解答】解:M=,

∵2<<3,

∴6<4+<7,

∴6<M<7,

故选:C.

【点评】本题考查了估算无理数的大小,利用被开方数越大算术平方根越大得出2<<3是解题关键,又利用了不等式的性质.

3.若a<<b,且a、b是两个连续整数,则a+b的值是( )

A.2 B.3 C.4 D.5

【分析】由被开方数5的范围确定出的范围,进而求出a与b的值,代入原式计算即可得到结果.

【解答】解:∵4<5<9,

∴2<<3,

由a<<b,且a、b是两个连续的整数,得到a=2,b=3,

则a+b=5,

故选:D.

【点评】此题考查了估算无理数的大小,设实数为a,a的整数部分A为不大于a的最大整数,小数部分B为实数a减去其整数部分,即B=a﹣A;理解概念是解题的关键.

4.对于实数x,我们规定[x]表示不大于x的最大整数,如[4]=4,[]=1,[﹣2.5]=﹣3.现对82进行如下操作:

82[]=9[]=3[]=1,这样对82只需进行3次操作后变为1,类似地,对121只需进行多少次操作后变为1( )

A.1 B.2 C.3 D.4

【分析】[x]表示不大于x的最大整数,依据题目中提供的操作进行计算即可.

【解答】解:121[]=11[]=3[]=1,

∴对121只需进行3次操作后变为1,

故选:C.

【点评】本题考查了估算无理数的大小,解决本题的关键是明确[x]表示不大于x的最大整数.

5.如果(0<x<150)是一个整数,那么整数x可取得的值共有( )

A.3个 B.4个 C.5个 D.6个

【分析】如果(0<x<150)是一个整数,则它一定是一个数的平方的形式.把150分解因数得5,5,2,3,凑质数的平方即可解决问题.

【解答】解:∵=,

而(0<x<150)是一个整数,且x为整数,

∴5×5×2×3x一定可以写成平方的形式,

所以可以是6,24,54,96共有4个.

故选:B.

【点评】本题主要考查了算术平方根的性质,解题关键是把150分解因数得5,5,2,3,凑质数的平方即可.

6.如图所示,数轴上点A所表示的数为a,则a的值是( )

A.+1 B. C.﹣1 D.﹣+1

【分析】根据勾股定理,可得圆的半径,根据圆的性质,可得答案.

【解答】解:如图,

在Rt△BCD中,由勾股定理,得

BD===,

由圆的性质,得

AD=BD=,

1﹣a=,

∴a=1﹣,

故选:D.

【点评】本题考查了实数与数轴,利用勾股定理得出BD的长是解题关键.

7.如图,正方形的周长为8个单位.在该正方形的4个顶点处分别标上0,2,4,6,先让正方形上表示数字6的点与数轴上表示﹣3的点重合,再将数轴按顺时方向环绕在该正方形上,则数轴上表示2019的点与正方形上的数字对应的是( )

A.0 B.2 C.4 D.6

【分析】根据从点﹣1到点2019共2020个单位长度,正方形的边长为2(个单位长度),2020÷8=252余4,是252周余4个单位长度,即可解答.

【解答】解:从点﹣1到点2019共2020个单位长度,

正方形的边长为8÷4=2(个单位长度),

2020÷8=252余4,

故数轴上表示2019的点与正方形上表示数字4的点对应,

故选:C.

【点评】本题考查了数轴及正方形的边长与周长的关系.找出正方形的周长与数轴上的数字的对应关系是解答此类题目的关键.

8.按如图所示的程序计算,若开始输入的n值为,则最后输出的结果是( )

A.3+ B.15+ C.3+3 D.15+7

【分析】按所示的程序将n=输入,结果为3+,小于15;再把3+作为n再输入,得15+7,15+7>15,则就是输出结果.

【解答】解:当n=时,n(n+1)=(+1)=3+<15,

当n=3+时,n(n+1)=(3+)(4+)=15+7>15,

故选:D.

【点评】本题以一种新的运算程序考查了实数的运算,要注意两方面:①新的运算程序要准确;②实数运算要准确.

9.已知9.972=99.4009,9.982=99.6004,9.992=99.8001,求之值的个位数字为何?( )

A.0 B.4 C.6 D.8

【分析】利用已知得出的范围,进而得出答案.

【解答】解:∵9.972=99.4009,9.982=99.6004,9.992=99.8001,

∴<<,

∴9.98<<9.99,

∴998<<999,

即其个位数字为8.

故选:D.

【点评】此题主要考查了算术平方根,得出的范围是解题关键.

10.已知实数a满足条件|2011﹣a|+=a,那么a﹣20112的值为( )

A.2010 B.2011 C.2012 D.2013

【分析】根据负数没有平方根,得到a﹣2012大于等于0,然后根据a的范围化简绝对值,移项后两边平方即可求出所求式子的值.

【解答】解:∵负数没有平方根,

∴a﹣2012≥0,即a≥2012,

∴原式可化为:a﹣2011+=a,即=2011,

两边平方得:a﹣2012=20112,

解得:a﹣20112=2012.

故选:C.

【点评】本题考查的是非负数的性质,先根据题意求出a的取值范围是解答此题的关键.

二.填空题(共15小题)

11.已知实数a,b,c满足b﹣4=,c的平方根等于它本身,则a﹣的值为 1 .

【分析】根据二次根式的性质确定a、b的值,根据平方根的性质确定c的值即可解决问题;

【解答】解:∵b﹣4=,﹣(a﹣3)2≥0,

∴a=3,b=4,

∵c的平方根等于它本身,

∴c=0,

∴a﹣=3﹣=3﹣2=1,

故答案为1

【点评】本题考查算术平方根、平方根等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,灵活运用所学知识解决问题,所以中考常考题型.

12.计算下列各式的值:= 10 ;= 102 ;= 103 ;……观察所得结果,尝试发现蕴含在其中的规律,由此可得= 102018 .

【分析】先计算得到=10=101,=100=102,=1000=103,计算的结果都是10的整数次幂,且这个指数的大小与被开方数中每个数中9的个数相同,即可得出规律.

【解答】解:=10;

=100=102;

=1000=103;

……;

=102018.

故答案为:10;102;103;102018.

【点评】本题考查了算术平方根:一般地,如果一个正数x的平方等于a,即x2=a,那么这个正数x叫做a的算术平方根.记为.

13.观察:

=1+﹣=1

=1+﹣=1

=1+﹣=1

试猜想:= 1

【分析】根据题中等式归纳总结得到一般性规律,作出猜想即可.

【解答】解:根据题意猜想得:=1+﹣=1,

故答案为:1

【点评】此题考查了算术平方根,弄清题中的规律是解本题的关键.

14.已知m是的整数部分,n是的小数部分,则m2﹣n= 12﹣ .

【分析】由于3<<4,由此找到所求的无理数在哪两个和它接近的整数之间,然后判断出所求的无理数的整数部分,小数部分让原数减去整数部分,代入求值即可.

【解答】解:∵3<<4,

∴m=3;

又∵3<<4,

∴n=﹣3;

则m2﹣n=9﹣+3=12﹣.

故答案为:12﹣.

【点评】此题主要考查了无理数的估算能力,现实生活中经常需要估算,估算应是我们具备的数学能力,“夹逼法”是估算的一般方法,也是常用方法.估算出整数部分后,小数部分=原数﹣整数部分.

15.如图,用两个边长分别为1的小正方形,拼成一个大正方形,则该大正方形的边长为 .

【分析】由小正方形的边长可求出小正方形的面积,因为剪拼成一个大正方形后面积等于两个小正方形的面积和即为2,进而求出大正方形的边长.

【解答】解:∵两个正方形的边长都是1,

∴两个小正方形的面积都为1,

∴剪拼成一个大正方形后面积等于两个小正方形的面积和即为2,

∴此大正方形的边长为,

故答案为:.

【点评】本题主要考查算术平方根,解题的关键是掌握剪拼成一个大正方形后面积等于两个小正方形的面积和.

16.根据下表回答下列问题:

x

16.0

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

x2

256.00

259.21

262.44

265.69

268.96

272.25

275.56

有上表可知,介于表中相邻两个数a,b之间,则a+b的值是 32.3 .

【分析】观察表格,利用平方根定义估算确定出a与b的值,即可求出a+b的值.

【解答】解:根据表格得:当16.1<x<16.2时,259.21<x2<262.44,即16.1<<16.2,

∴a=16.1,b=16.2,

则a+b=32.3,

故答案为:32.3

【点评】此题考查了估算无理数的大小,熟练掌握平方根定义是解本题的关键.

17.一个数的平方根是a+4和2a+5,则a= ﹣3 ,这个正数是 1 .

【分析】根据平方根的定义构建方程即可解决问题.

【解答】解:∵一个数的平方根是a+4和2a+5,

∴a+4+2a+5=0,

∴a=﹣3,

∴这个数的平方根是±1,

这个数是1,

故答案为﹣3,1.

【点评】本题考查平方根的定义、一元一次方程等知识,解题的关键是记住平方根的定义,学会构建方程解决问题.

18.若≈1.003,≈3.173,则 0.03173 , 100.3 .

【分析】根据算术平方根中被开方数与结果之间小数点的关系解答可得.

【解答】解:∵≈1.003,≈3.173,

∴≈0.03173,≈100.3,

故答案为:0.03173、100.3.

【点评】本题主要考查了算术平方根,关键是熟练掌握被开方数与计算结果之间的关系.

19.若整数n满足2<n<3,则n的值为 4

【分析】直接得出n最接近的二次根式,进而得出答案.

【解答】解:∵2=,3=,

∴整数n满足2<n<3,则n的值为:=4.

故答案为:4.

【点评】此题主要考查了估算无理数的大小,正确将原数转化是解题关键.

20.已知数轴上点A到原点的距离为1,且点A在原点的右侧,数轴上到点A的距离为的点所表示的数是 或1﹣ .

【分析】根据数轴上点A到原点的距离为1,且点A在原点的右侧,可以得到点A表示的数,从而可以得到数轴上到点A的距离为的点所表示的数.

【解答】解:∵数轴上点A到原点的距离为1,且点A在原点的右侧,

∴点A表示的数是1,

∴数轴上到点A的距离为的点所表示的数是:或1﹣,

故答案为:或1﹣.

【点评】本题考查实数与数轴、算术平方根,解答本题的关键是明确题意,利用数轴的知识解答.

21.如图,在数轴上,点A表示1,现将点A沿数轴做如下移动:第一次将点A向左移动3个单位长度到达点A1,第2次将点A1向右平移6个单位长度到达点A2,第3次将点A2向左移动9个单位长度到达点A3…则第6次移动到点A6时,点A6在数轴上对应的实数是 10 ;按照这种规律移动下去,第2017次移动到点A2017时,A2017在数轴上对应的实数是 ﹣3026 .

【分析】序号为奇数的点在点A的左边,各点所表示的数依次减少3,序号为偶数的点在点A的右侧,各点所表示的数依次增加3,即可解答.

【解答】解:第一次点A向左移动3个单位长度至点A1,则A1表示的数,1﹣3=﹣2;

第2次从点A1向右移动6个单位长度至点A2,则A2表示的数为﹣2+6=4;

第3次从点A2向左移动9个单位长度至点A3,则A3表示的数为4﹣9=﹣5;

第4次从点A3向右移动12个单位长度至点A4,则A4表示的数为﹣5+12=7;

第5次从点A4向左移动15个单位长度至点A5,则A5表示的数为7﹣15=﹣8;

第6次从点A5向左移动18个单位长度至点A6,则A6表示的数为﹣8+18=10;

…;

发现序号是奇数的点在负半轴上,

A1:﹣2,

A3:﹣5=﹣2+(﹣3)×1

A5:﹣8=﹣2+(﹣3)×2,

A2n+1:﹣2+(﹣3)×n

则点A2017表示:﹣2﹣3×=﹣3026,

故答案为:10,﹣3026,

【点评】此题考查了数轴,解答此题的关键是先求出前六次这个点移动后在数轴上表示的数,再根据此数值找出规律即可解答.

22.已知,则= .

【分析】先根据非负数的性质求出a、b的值,再代入所求代数式,找出规律进行计算即可.

【解答】解:∵|a﹣1|+=0,

∴a=1,b=2,

∴原式=+++…+,

∵=1﹣,=﹣,=﹣…,

∴=﹣,

∴原式=1﹣+﹣+﹣+…+﹣

=1﹣

=.

故答案为:.

【点评】本题考查的是实数的运算,根据题意找出规律,根据此规律进行计算即可.

23.如图,M、N、P、R分别是数轴上四个整数所对应的点,其中有一点是原点,并且MN=NP=PR=1,数a对应的点在M与N之间,数b对应的点在P与R之间,若|a|+|b|=3,则原点是 M或R (M、N、P、R中选).

【分析】根据数轴判断出a、b之间的距离小于3,然后根据绝对值的性质解答即可.

【解答】解:∵MN=NP=PR=1,

∴a、b之间的距离小于3,

∵|a|+|b|=3,

∴原点不在a、b之间,

∴原点是M或R.

故答案为:M或R.

【点评】本题考查了数轴,准确识图,判断出a、b之间的距离小于3是解题的关键.

24.如图,在数轴上,点A表示1,现将点A沿数轴做如下移动:第一次将点A向左移动3个单位长度到达点A1,第2次将点A1向右平移6个单位长度到达点A2,第3次将点A2向左移动9个单位长度到达点A3…则第6次移动到点A6时,点A6在数轴上对应的实数是 10 ;按照这种规律移动下去,至少移动 27 次后该点到原点的距离不小于41.

【分析】序号为奇数的点在点A的左边,各点所表示的数依次减少3,序号为偶数的点在点A的右侧,各点所表示的数依次增加3,即可解答.

【解答】解:第一次点A向左移动3个单位长度至点A1,则A1表示的数,1﹣3=﹣2;

第2次从点A1向右移动6个单位长度至点A2,则A2表示的数为﹣2+6=4;

第3次从点A2向左移动9个单位长度至点A3,则A3表示的数为4﹣9=﹣5;

第4次从点A3向右移动12个单位长度至点A4,则A4表示的数为﹣5+12=7;

第5次从点A4向左移动15个单位长度至点A5,则A5表示的数为7﹣15=﹣8;

第6次从点A5向左移动18个单位长度至点A6,则A6表示的数为﹣8+18=10;

…;

则A7表示的数为﹣8﹣3=﹣11,A9表示的数为﹣11﹣3=﹣14,A11表示的数为﹣14﹣3=﹣17,A13表示的数为﹣17﹣3=﹣20,A15表示的数为﹣20﹣3=﹣23,A17表示的数为﹣23﹣3=﹣264,A19表示的数为﹣26﹣3=﹣29,A21表示的数为﹣29﹣3=﹣32,A23表示的数为﹣32﹣3=﹣35,A25表示的数为﹣35﹣3=﹣38,A27表示的数为﹣38﹣3=﹣41,

所以至少移动27次后该点到原点的距离不小于41.

故答案为10,27.

【点评】此题考查了数轴,解答此题的关键是先求出前五次这个点移动后在数轴上表示的数,再根据此数值找出规律即可解答.

25.在草稿纸上计算:①;②;③;④,观察你计算的结果,用你发现的规律直接写出下面式子的值= 406 .

【分析】先分别求出①②③④的结果,发现的规律①=1;②=1+2;③=1+2+3;④=1+2+3+4.以此类推,=1+2+3+4+…+28,由此即可求解.

【解答】解:∵①=1;

②=3=1+2;

③=6=1+2+3;

④=10=1+2+3+4,

∴=1+2+3+4+…+28=406.

【点评】此题主要考查了学生的分析,总结归纳的能力,要会从题中数据的特点找到规律,并利用规律解题.

三.解答题(共15小题)

26.计算:

(1)

(2)﹣14﹣2×(﹣3)2+

【分析】(1)原式利用平方根、立方根定义计算即可求出值;

(2)原式先计算乘方运算,再计算乘除运算,最后算加减运算即可求出值.

【解答】解:(1)原式=2﹣2﹣=﹣;

(2)原式=﹣1﹣18+9=﹣10.

【点评】此题考查了实数的运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键.

27.已知=3,3a+b﹣1的平方根是±4,c是的整数部分,求a+b+3c的平方根.

【分析】结合平方根的定义以及估算无理数大小的方法得出a,b,c的值,进而得出答案.

【解答】解:∵=3,

∴2a﹣1=9,

解得:a=5,

∵3a+b﹣1的平方根是±4,

∴15+b﹣1=16,

解得:b=2,

∵c是的整数部分,

∴c=6,

∴a+b+3c=5+2+18=25的平方根是±5.

【点评】此题主要考查了估算无理数的大小,正确得出a,b,c的值是解题关键.

28.化简.

(1)= 2 ,= 2 ,= 0 ,= |a| .

(2)= 3 ,= ﹣3 .= 0 ,= a .

(3)根据以上信息,观察a,b所在位置,完成化简.

+﹣

【分析】(1)根据算术平方根的计算方法可以解答本题;

(2)根据立方根的计算方法可以解答本题;

(3)根据数轴可以判断a、b的大小与正负,从而可以化简题目中的式子.

【解答】解:(1)=2,=2,=0,=|a|,

故答案为:2、2、0、|a|;

(2)=3,=﹣3.=0,=a,

故答案为:3、﹣3、0、a;

(3)由图可得,

a<0<b,|a|<|b|,

∴

=b+b﹣a﹣(a﹣b)

=b+b﹣a+b

=3b﹣a.

【点评】本题考查立方根、算术平方根、绝对值,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.

29.一个正数x的两个不同的平方根分别是2a和﹣a﹣2.

(1)求a和x的值;

(2)求2a2﹣x的立方根.

【分析】(1)根据一个正数的两个平方根互为相反数,可以求得a的值,从而可以求得x的值;

(2)根据(1)中的结果,可以解答本题.

【解答】解:(1)由题意,得

2a+(﹣a﹣2)=0,

解得,a=2.

∴x=(2a)2=42=16;

(2)∵2a2﹣x=2×22﹣16=﹣8,

∴,

即2a2﹣x的立方根是﹣2.

【点评】本题考查立方根、平方根,解答本题的关键是明确它们各自的含义.

30.已知正数x的两个不同的平方根分别是2a﹣1和a﹣5,且x﹣y﹣3的立方根为3的立方根为3.

(1)填空:x= 9 ,y= ﹣21 ,a= 2 ;

(2)求x﹣y+3a的平方根.

【分析】(1)根据一个正数的两个平方根互为相反数,可得a的值,再根据平方根的意义,可得x,根据立方根的意义,可得y,

(2)根据平方根的意义,可得答案.

【解答】解:(1)由正数x的两个不同的平方根分别是2a﹣1和a﹣5,得

2a﹣1+a﹣5=0,

解得a=2,

由平方根的意义,得

x=(2a﹣1)2=9;

x﹣y﹣3的立方根为3,

得x﹣y﹣3=33,

解得y=﹣21,

故答案为:9,﹣21,2;

(2)x﹣y+3a=9﹣(﹣21)+3×2=36,

x﹣y+3a的平方根是±=±6.

【点评】本题考查了立方根、平方根,利用立方根的意义、平方根的意义是解题关键.

31.阅读下列材料:

∵,即2<3,

∴的整数部分为2,小数部分为(﹣2).

请你观察上述的规律后试解下面的问题:

如果的小数部分为a,的整数部分为b,求a+b﹣的平方根.

【分析】根据题意表示出a,b的值,进而得出答案.

【解答】解:∵的整数部分是2,

∴的小数部分a=﹣2,

的整数部分b=3,

∴a+b﹣=1,

∴平方根是±1.

【点评】此题主要考查了估算无理数的大小,正确表示出a,b的值是解题关键.

32.一个数值转换器,如图所示:

(1)当输入的x为16时.输出的y值是 ;

(2)若输入有效的x值后,始终输不出y值,请写出所有满足要求的x的值,并说明你的理由;

(3)若输出的y是,请写出两个满足要求的x值: 3和9 .

【分析】(1)根据算术平方根,即可解答;

(2)根据0和1的算术平方根是它们本身,0和1是有理数,所以始终输不出y值;

(3)3和9都可以.

【解答】解:(1)∵16的算术平方根是4,4是有理数,4不能输出,

∴4的算术平方根是2,2是有理数,2不能输出,

∴2的算术平方根是,是无理数,输出,

故答案为:

(2)∵0和1的算术平方根是它们本身,0和1是有理数,

∴当x=0和1时,始终输不出y的值;

(3)9的算术平方根是3,3的算术平方根是,

故答案为:3和9.

【点评】本题考查了算术平方根,解决本题的关键是熟记算术平方根.

33.根据下表回答问题:

x

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

x2

256

259.21

262.44

265.69

268.96

272.25

275.56

278.89

282.24

(1)272.25的平方根是 ±16.5

(2)= 16.1 ,= 167 ,= 1.62

(3)设的整数部分为a,求﹣4a的立方根.

【分析】(1)根据算术平方根的定义:一个非负数的正的平方根,即为这个数的算术平方根,即可求出结果;

(2)根据图表和算术平均数的定义即可得出答案;

(3)根据题意先求出a的值,再求出﹣4a的值,然后根据立方根的定义即可得出答案.

【解答】解:(1)272.25的平方根是:±16.5;

故答案为:±16.5;

(2)=16.1;=167;=1.62;

故答案为:16.1,167,1.62;

(3)∵<,

∴16<<17,

∴a=16,﹣4a=﹣64,

∴﹣4a的立方根为﹣4.

【点评】此题考查了算术平均数,掌握算术平方根的定义是本题的关键;算术平方根的概念易与平方根的概念混淆而导致错误.

34.对于结论:当a+b=0时,a3+b3=0也成立.若将a看成a3的立方根,b看成是b3的立方根,由此得出这样的结论:“如果两数的立方根互为相反数,那么这两数也互为相反数”.

(1)试举一个例子来判断上述结论的猜测是否成立?

(2)若与的值互为相反数,求的值.

【分析】(1)这个结论很简单,可选择,则2与﹣2互为相反数进行说明.

(2)利用(1)的结论,列出方程(3﹣2x)+(x+5)=0,从而解出x的值,代入可得出答案.

【解答】解:(1)答案不唯一.如,则2与﹣2互为相反数;

(2)由已知,得(3﹣2x)+(x+5)=0,

解得x=8,

∴1﹣=1﹣=1﹣4=﹣3.

【点评】本题考查立方根的知识,难度一般,注意一个数的立方根有一个,它和这个数正负一致,本题的结论同学们可以记住,以后可直接运用.

35.数轴上有A、B、C三点,分别表示有理数﹣26、﹣10、20,动点P从A出发,以每秒1个单位的速度向右移动,当P点运动到C点时运动停止.设点P移动时间为t秒.

(1)用含t的代数式表示P点对应的数: ﹣26+t .

(2)当P点运动到B点时,点Q从A点出发,以每秒2个单位的速度向C点运动,Q点到达C点后,再立即以同样的速度返回A点.

①用含t的代数式表示Q在由A到C过程中对应的数: 2t﹣58 .

②当t= 32或 时,动点P、Q到达同一位置(即相遇).

③当PQ=3时,求t的值.

【分析】(1)根据两点间的距离,可得P点对应的数;

(2)①根据两点间的距离,可得Q在由A到C过程中对应的数;

②需要分类讨论:Q返回前相遇和Q返回后相遇;

③需要分类讨论:Q没有出发前PQ=3,Q返回前PQ=3和Q返回后PQ=3.

【解答】解:(1)∵动点P从A出发,以每秒1个单位的速度向右移动,A点表示的数为﹣26,

∴移动时间为t秒时,P点对应的数为﹣26+t.

故答案为:﹣26+t.

(2)①点P运动到点B所需时间为(﹣10)﹣(﹣26)=16(秒),

点Q到点C的时间为+16=39(秒).

∵当P点运动到B点时,点Q从A点出发,以每秒2个单位的速度向C点运动,

∴移动时间为t秒时,Q点对应的数为﹣26+2(t﹣16)=2t﹣58.

故答案为:2t﹣58.

②当点Q从点A到点C运动时,有﹣26+t=2t﹣58,

解得:t=32;

当点Q从点A到点C运动时,有﹣26+t=20﹣2(t﹣39),

解得:t=.

故答案为:32或.

③Q没有出发前PQ=3,t=3÷1=3(秒);

Q返回前PQ=3,t=32﹣3÷(2﹣1)=29(秒)或t=32+3÷(2﹣1)=35(秒);

Q返回后PQ=3,t=﹣3÷(2+1)=(秒)或t=+3÷(2+1)=(秒).

综上所述,当PQ=3时,t的值是3或29或35或或秒.

【点评】本题考查了数轴,一元一次方程的应用.解答(2)题时,对t分类讨论是解题关键.

36.如图,点A、B、C在数轴上分别表示有理数a、b、c,A、B两点之间的距离AB=|a﹣b|=2,且有理数a,b,c满足(c﹣5)2+|a+b|=0,

(1)请直接写出a、b、c的值.

a= ﹣1 b= 1 c= 5 .

(2)点P为一动点,其对应的数为x,点P在A、B之间运动时,请化简式子:|x﹣1|﹣|x+1|+2x

(3)现在点A、B、C开始在数轴上运动,若点A以每秒1个单位长度的速度向左运动,同时,点B和点C分别以每秒2个单位长度和5个单位长度的速度向右运动,假设t秒钟过后,若点B与点C之间的距离表示为BC,点A与点B之间的距离表示为AB.

请问:BC﹣AB的值是否随着时间t的变化而变化?若变化,请说明理由:若不变,请求其值.

【分析】(1)由非负数性质知c﹣5=0且a+b=0,即c=5、a与b互为相反数,再根据|a﹣b|=2可得a=﹣1、b=1;

(2)根据点P在A、B之间运动知﹣1<x<1,利用绝对值性质去绝对值符号、合并同类项可得;

(3)先求出BC=3t+4,AB=3t+2,从而得出BC﹣AB=2.

【解答】解:(1)∵(c﹣5)2+|a+b|=0,

∴c﹣5=0且a+b=0,即c=5,

又∵A、B两点之间的距离AB=|a﹣b|=2,

∴a=﹣1、b=1,

故答案为:﹣1、1、5;

(2)∵点P在A、B之间运动,

∴﹣1<x<1,

则|x﹣1|﹣|x+1|+2x

=1﹣x﹣x﹣1+2x

=0;

(3)BC﹣AB的值不随着时间t的变化而改变,其值是2,理由如下:

∵点A都以每秒1个单位的速度向左运动,点B和点C分别以每秒2个单位长度和5个单位长度的速度向右运动,

∴BC=3t+4,AB=3t+2,

∴BC﹣AB=(3t+4)﹣(3t+2)=2.

【点评】本题考查了数轴与绝对值,通过数轴把数和点对应起来,也就是把“数”和“形”结合起来,二者互相补充,相辅相成,把很多复杂的问题转化为简单的问题,在学习中要注意培养数形结合的数学思想.

37.阅读下面文字,然后回答问题.

大家知道是无理数,而无理数是无限不循环小数,所以的小数部分我们不可能全部写出来,由于的整数部分是1,将减去它的整数部分,差就是它的小数部分,因此的小数部分可用﹣1表示.

由此我们得到一个真命题:如果=x+y,其中x是整数,且0<y<1,那么x=1,y=﹣1.

请解答下列问题:

(1)如果=a+b,其中a是整数,且0<b<1,那么a= 2 ,b= ﹣2 ;

(2)如果﹣=c+d,其中c是整数,且0<d<1,那么c= ﹣3 ,d= 3﹣ ;

(3)已知2+=m+n,其中m是整數,且0<n<1,求|m﹣n|的值.

【分析】(1)估算出2<<3,依此即可确定出a,b的值;

(2)估算出2<<3,可得﹣3<﹣<﹣2,依此即可确定出c,d的值;

(3)根据题意确定出m与n的值,代入求出|m﹣n|即可.

【解答】解:(1)∵=a+b,其中a是整数,且0<b<1,

2<<3,

∴a=2,b=﹣2;

(2)∵﹣=c+d,其中c是整数,且0<d<1,

2<<3,

﹣3<﹣<﹣2,

∴c=﹣3,d=3﹣;

(3)∵2+=m+n,其中m是整数,且0<n<1,

∴m=4,n=﹣2,

则|m﹣n|=|4﹣+2|=6﹣.

故答案为:2,,﹣2;﹣3,3﹣.

【点评】此题考查了估算无理数的大小,解题关键是确定无理数的整数部分即可解决问题.

38.阅读材料:

我们定义:如果一个数的平方等于﹣1,记作i2=﹣1,那么这个i就叫做虚数单位,虚数与我们学过的实数结合在一起叫做复数,一个复数可以表示为a+bi(a,b均为实数)的形式,其中a叫做它的实部,b叫做它的虚部.

复数的加、减、乘的运算与我们学过的整式加、减、乘的运算类似.

例如:计算(5+i)+(3﹣4i)=(5+3)+(1﹣4i)=8﹣3i.

根据上述材料,解决下列问题:

(1)填空:i3= ﹣i ,i4= 1 ;

(2)计算:(6﹣5i)+(﹣3+7i);

(3)计算:3(2﹣6i)﹣4(5﹣i).

【分析】(1)利用题中的新定义计算即可求出值;

(2)原式去括号合并即可得到结果;

(3)原式去括号合并即可得到结果.

【解答】解:(1)原式=﹣i,原式=1;

故答案为:﹣i;1;

(2)原式=6﹣5i﹣3+7i=3+2i;

(3)原式=6﹣18i﹣20+4i=﹣14﹣14i.

【点评】此题考查了实数的运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键.

39.如图,动点M、N同时从原点出发沿数轴做匀速运动,已知动点M、N的运动速度比是1:2(速度单位:1个单位长度/秒),设运动时间为t秒.

(1)若动点M向数轴负方向运动,动点N向数轴正方向运动,当t=2秒时,动点M运动到A点,动点N运动到B点,且AB=12(单位长度).

①在直线l上画出A、B两点的位置,并回答:点A运动的速度是 2 (单位长度/秒);点B运动的速度是 4 (单位长度/秒).

②若点P为数轴上一点,且PA﹣PB=OP,求的值;

(2)由(1)中A、B两点的位置开始,若M、N同时再次开始按原速运动,且在数轴上的运动方向不限,再经过几秒,MN=4(单位长度)?

【分析】(1)①把A、B两点表示在数轴上,计算出M、N两点的速度即可;

②设点P在数轴上对应的数为x,根据PA﹣PB=OP,分x的范围求出所求即可;

(2)设再经过m秒,可得MN=4(单位长度),分M与N同向与反向求出所求即可.

【解答】解:(1)①画出数轴,如图所示:

可得点M运动的速度是2(单位长度/秒);点N运动的速度是4(单位长度/秒);

故答案为:2,4;

②设点P在数轴上对应的数为x,

∵PA﹣PB=OP≥0,

∴x≥2,

当2≤x≤8时,PA﹣PB=(x+4)﹣(8﹣x)=x+4﹣8+x,即2x﹣4=x,此时x=4;

当x>8时,PA﹣PB=(x+4)﹣(x﹣8)=12,此时x=12,

则=或4;

(2)设再经过m秒,可得MN=4(单位长度),

若M、N运动的方向相同,要使得MN=4,必为N追击M,

∴|(8﹣4m)﹣(﹣4﹣2m)|=4,即|12﹣2m|=4,

解得:m=4或m=8;

若M、N运动方向相反,要使得MN=4,必为M、N相向而行,

∴|(8﹣4m)﹣(﹣4+2m)|=4,即|12﹣6m|=4,

解得:m=或m=,

综上,m=4或m=8或m=或m=.

【点评】此题考查了实数与数轴,弄清题意是解本题的关键.

40.阅读理解:

若A、B、C为数轴上三点,若点C到点A的距离是点C到点B的距离2倍,我们就称点C是【A,B】的好点.

例如,如图1,点A表示的数为﹣1,点B表示的数为2.表示1的点C到点A的距离是2,到点B的距离是1,那么点C是【A,B】的好点;又如,表示0的点D到点A的距离是1,到点B的距离是2,那么点D就不是【A,B】的好点,但点D是【B,A】的好点.

知识运用:如图2,M、N为数轴上两点,点M所表示的数为﹣2,点N所表示的数为4.

(1)数轴上数 2或10 所表示的点是【M,N】的好点;

(2)如图3,A、B为数轴上两点,点A所表示的数为﹣20,点B所表示的数为40.现有一只电子蚂蚁P从点B出发,以2个单位每秒的速度向左运动,到达点A停止.

①用t的代数式表示PB= 2t ,PA= 60﹣2t ;

②当t为何值时,P、A和B中恰有一个点为其余两点的好点?

【分析】(1)根据点是【M,N】的好点的定义,分两种情形构建方程即可解决问题;

(2)①PB=2t.PA=60﹣2t;

②分四种情形构建方程即可解决问题;

【解答】解:(1)设所求数为x,由题意得

当P在M,N中间时,x﹣(﹣2)=2(4﹣x),解得x=2;

当P在N点右侧时,x﹣(﹣2)=2(x﹣4),解得x=10,

故答案为2或10.

(2)①PB=2t,PA=60﹣2t.

故答案为2t,60﹣2t.

②(1)当P为【A,B】的好点时,PA=2PB,60﹣2t=4t,解得:t=10,

(2)当P为【B,A】的好点时,PB=2PA,2t=2(60﹣2t),解得:t=20,

(3)当B为【A,P】的好点时,BA=2BP,60=4t,解得:t=15,

(4)当A为【B,P】的好点时,AB=2AP,60=2(60﹣2t),解得:t=15,

综上可知,当t=10,15,20时,P、A、B中有一个点为其余两个点的好点.

【点评】本题考查实数与数轴、点是【M,N】的好点的定义等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,属于中考创新题目.

同课章节目录

- 第1章 有理数

- 1.1 从自然数到有理数

- 1.2 数轴

- 1.3 绝对值

- 1.4 有理数大小比较

- 第2章 有理数的运算

- 2.1 有理数的加法

- 2.2 有理数的减法

- 2.3 有理数的乘法

- 2.4 有理数的除法

- 2.5 有理数的乘方

- 2.6 有理数的混合运算

- 2.7 近似数

- 第3章 实数

- 3.1 平方根

- 3.2 实数

- 3.3 立方根

- 3.4 实数的运算

- 第4章 代数式

- 4.1 用字母表示数

- 4.2 代数式

- 4.3 代数式的值

- 4.4 整式

- 4.5 合并同类项

- 4.6 整式的加减

- 第5章 一元一次方程

- 5.1 一元一次方程

- 5.2 等式的基本性质

- 5.3 一元一次方程的解法

- 5.4 一元一次方程的应用

- 第6章 图形的初步知识

- 6.1 几何图形

- 6.2 线段、射线和直线

- 6.3 线段的长短比较

- 6.4 线段的和差

- 6.5 角与角的度量

- 6.6 角的大小比较

- 6.7 角的和差

- 6.8 余角和补角

- 6.9 直线的相交