高一上化学 上教版 第二章 开发海水中的化学资源[上学期]

文档属性

| 名称 | 高一上化学 上教版 第二章 开发海水中的化学资源[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 184.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2006-11-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二章 开发海水中的化学资源

内容分析:

海水中化学资源的开发和利用; 氯的单质和化合物性质的研究; 氯 溴 碘的原子结构,性质递变规律和用途的认识; 氧化还原反应中化合价变化与电子得失关系的分析.

第一节 以食盐为原料的化工产品

概述:

了解海水晒盐的过程, 通过课本P26 表2.1,让学生知道海水在浓缩过程中先析出何种盐类,知道在实际生产过程中卤水的密度应该控制在什么范围才能使得到的粗盐中除了氯化钠外含少量的杂质.

引导学生复习粗盐提纯的过程,掌握粗盐提纯的步骤;学会提纯中的相关操作事项;并要求学生能够表述实验中三次用到玻璃棒的作用和目的.

得到精细盐后,将其配成饱和溶液,可在电解的情况下制备烧碱. 这个工业制法是本节需要学生掌握的重点. 理解电解池中电源正负极和电极阴阳极的意义,并且知道在两极上得到的产物分别是什么; 能够知道如何验证所得到的产物. 本实验不是学生实验,所以需要在原理上向学生表述清楚. 在讲述化学史话,中国近代著名实业家----吴蕴初先生的时候,可以适当的向学生讲述一些我国近代化学工业的发展史,使学生增强民族自尊心和自强感.

盐酸的工业制法中, 向学生引入环保的概念..

补充知识点: 1.电解质 电解质的电离方程式

2.氯化氢气体的实验室制法

3.喷泉实验及其相关问题

讲述

一.海水晒盐

要求学生自己阅读课本内容.

提问: 怎样从海水中得到盐·生活中的盐是怎样得到的?·想象海水晒盐的工艺过程。·了解海水晒盐的工艺过程。

海水晒盐的原理是利用日晒风吹蒸发海水中的水分,使氯化钠晶体析出。下图能正确表示海水晒盐过程中,海水中NaCl的质量分数(A%)与蒸发时间(t)的关系是

A% A% A% A%

0 t 0 t 0 t 0 t

A B C D

资料内容:

早期海盐,是支起大锅用柴火煮熬出来的。汉、魏以前的历史书上多有“煮海为盐”的记载。开辟盐田,利用太阳和风力的蒸发作用,晒海水制盐的工艺,比起煮海为盐,是很大的进步。我国是海水晒盐产量最多的国家,也是盐田面积最大的国家。我国有盐田37.6万公顷,年产海盐1500万吨左右,约占全国原盐产量的70%。我国著名的盐场,从北往南,有辽宁的复州湾盐场,河北、天津的长芦盐场,山东莱州湾盐场,江苏淮盐盐场,以及浙江、福建、广东、广西、海南的南方盐场。每年生产的海盐,供应全国一半人口的食用盐和80%的工业用盐。还有100万吨原盐出口。我国海盐业对国家的贡献是很大的。

江苏盐场 机械化收盐 收获

二.粗盐提纯

要求学生回忆在初中学习粗盐提纯过程中的相关问题

提问: 1.粗盐提纯的步骤是什么

称量→溶解→过滤→蒸发→结晶

2.提纯过程中所需要的仪器有什么

烧杯, 量筒, 玻璃棒, 漏斗, 铁架台, 酒精灯

3.提纯过程中一共用了几次玻璃棒 分别各自的作用是什么

一共用了三次玻璃棒.分别的作用是加速溶解, 引流, 均匀受热.

4.实验中还应该注意什么问题

一贴 二低 三靠

思考和讨论 课本P27 的问题

三 氯碱工业

讲述: 氯碱工业是生产烧碱、氯气和氢气的基本化学工业。它不仅为化学工业提供原料,其产品还广泛用于农业及冶金、造纸、纺织、印染、食品、电子等工业部门,在国民经济中具有重要的地位。

资料内容:

我国的氯碱工业开始于20世纪20年代末。爱国实业家吴蕴初1929年在上海集资创办了天原电化厂,这是我国第一个氯碱厂。天原电化厂一建立,就遭到了外商的打击和排挤。外商为了垄断中国市场,不惜大幅度降价倾销烧碱和漂白粉,企图把这一新生的民族工业扼杀。为此,天原电化厂同外商展开了激烈的竞争,终于站住了脚。1932年,国民党政府的兵工署在巩县兵工厂引进美国电解槽。1935年,西北实业公司在太原筹建了西北电化厂,采用西门子式水平隔膜电解槽。新中国成立后,氯碱工业迅速发展。我国的氯碱工业从科研、设计到生产,形成了一个完整的工业体系。1983年,全国有184个氯碱生产厂点,分布在28个省、自治区、直辖市。烧碱的产量从1949年的1.5×104 t增加到1988年的3.005×106 t。1983年的烧碱产量仅次于美国、联邦德国、日本、苏联,居世界第5位;氯产品已有70

多种;1983年全国烧碱一天半的产量就相当于旧中国一年的产量。

电解饱和食盐水:

NaCl + 2 H2O 2NaOH + H2 ↑+ Cl2 ↑

注: 1.此装置的名称_ 电解池(特点:电源正极和电极阳极相连,电源负极和电极阴极相连)

2.氯化钠溶液中离子有: Na+ H+ Cl- OH-

3.Na+ H+ 定向移动至阴极附近

Cl- OH-定向移动至阳极附近

4.在阳极附近能够收集到能够使淀粉-碘化钾试纸变蓝的气体-Cl2

在阴极附近能够收集到可以点燃的气体-H2

问题:在教师演示的过程中,在小烧杯(或U形管)里装入饱和食盐水,滴入几滴酚酞试液。请学生观察现象。为什么在阴极附近出现了红色。

分析与解答:变红的情况发生在阴极附近, 因为OH-在阴极区生成。虽然溶液中OH-在外电场作用下会移向阳极,但OH-在阴极的生成速率远大于它移向阳极的迁移速率,由于移向阳极的OH-会和阳极产物Cl2发生化学反应, 甚至会发生漂白现象,因此,只可能在阴极区出现红色。

资料内容:

在厨房里味精是调味品中不可缺少的重要角色,它和“鲜”字紧密相连。其实味精的历史不长,从发现至今还不到百年,和源远流长的油、盐、酱、醋、酒等调味品相比,味精只能算是个蹒跚学步的幼儿。

1908年的一天,日本东京大学化学教授池田菊苗先生正在进食晚餐,喝了夫人做的汤觉得格外鲜美,惊问夫人是什么汤,回答是海带黄瓜汤。敏锐的池田猜测一定是海带中所含的某种物质所致,他饭未吃完就将剩余的海带带进了实验室,经过多次反复的化学分析,他发现海带中含有一种叫谷氨酸钠的物质,是它使菜汤变得美味可口。经过一年多不懈的工作,他提取了谷氨酸钠还获得专利。以后池田教授用小麦、大豆为原料来制取谷氨酸钠,并投入工业化生产,正式向市场推出取名为“味之素”的商品,不久立即风靡日本乃至世界。

二十进纪初,在中国不少地方也可看到大幅日本“味之素”广告。当时我国有位叫吴蕴初的化学工程师,对这种白色很鲜的粉末产生了极大兴趣。他买了一瓶进行分析研究,得知它的化学成份是谷氨酸钠,分子式C5H8NO4Na。于是下决心制出中国自己的味之素。他凭着顽强的毅力和学识,经过一年多的试验,提炼出10克白粉似的晶体一尝和日产味之素味道相同,喜获成功。吴蕴初受当时已有的“香水精”、“糖精”名称的启示,将这种很鲜的物质取名“味精”,从此中国也有了国产的味之素。味精味道鲜美,吴蕴初形容它只有天上的庖厨才能烹调出来,因此将和张崇新合资办的生产味精的工厂取名为“天厨味精厂”。该厂则建于1923年,生产“佛手牌”味精,“天厨”和“佛手”两者十分协调。推出的商品广告词也短小精悍,颇具特色,“天厨味精、鲜美绝伦”、“质地净素、庖厨必备”、“完全国货”,味精生意顿时打开局面,遍销全国经久不衰。1939年又在香港建味精分厂,“佛手牌”味精敢和日货竞争高低,不仅畅销东南亚各国还打入了美国市场。成为化学实业家的吴蕴初搏得了一个“味精大王”的称号,为旧中国民族工商业争了口气

四.工业盐酸的制备

利用在氯碱工业中产生的氢气和氯气通过化合反应后,溶于水可以制得盐酸。

补充知识:

1.首先提醒学生回忆或者有条件演示初中已做过的实验:“物质的导电性实验”,复习电解质、非电解质概念。

电解质:在熔融或水溶液状态下能够导电的化合物叫做电解质。

非电解质:在熔融和水溶液状态下都不能够导电的化合物叫做非电解质。

例:请判断下列物质是否是电解质

铜 氯化钠晶体 氯化氢 二氧化碳

分析HCl、NaOH、NaCl在水溶液里的导电能力强,而CH3COOH、NH3·H2O在水溶液里的导电能力弱,从而得出强电解质和弱电解质的概念。

*引出有关电离方程式的概念

2.电离方程式:表示电解质如酸,碱,盐在溶液中或者受热熔化时电离成自由移动离子的方程式。

练习书写一些“酸、碱、盐”的电离式。

总结:1.溶液能够导电,是因为在溶液中有能够自由移动的离子。但是溶液不带电。

2.电解质在溶液或熔化时电离出的阴阳离子所带的电荷数相等--------电荷守恒

3.氯化氢气体的实验室制法

首先带领学生回忆中学学到的三种气体的实验室制法

1.实验室制法

(用不挥发性酸制挥发性酸,或高沸点酸制低沸点酸)

(2).干燥:浓硫酸

(3).收集:向上排气法HCl=36.5>空气=29

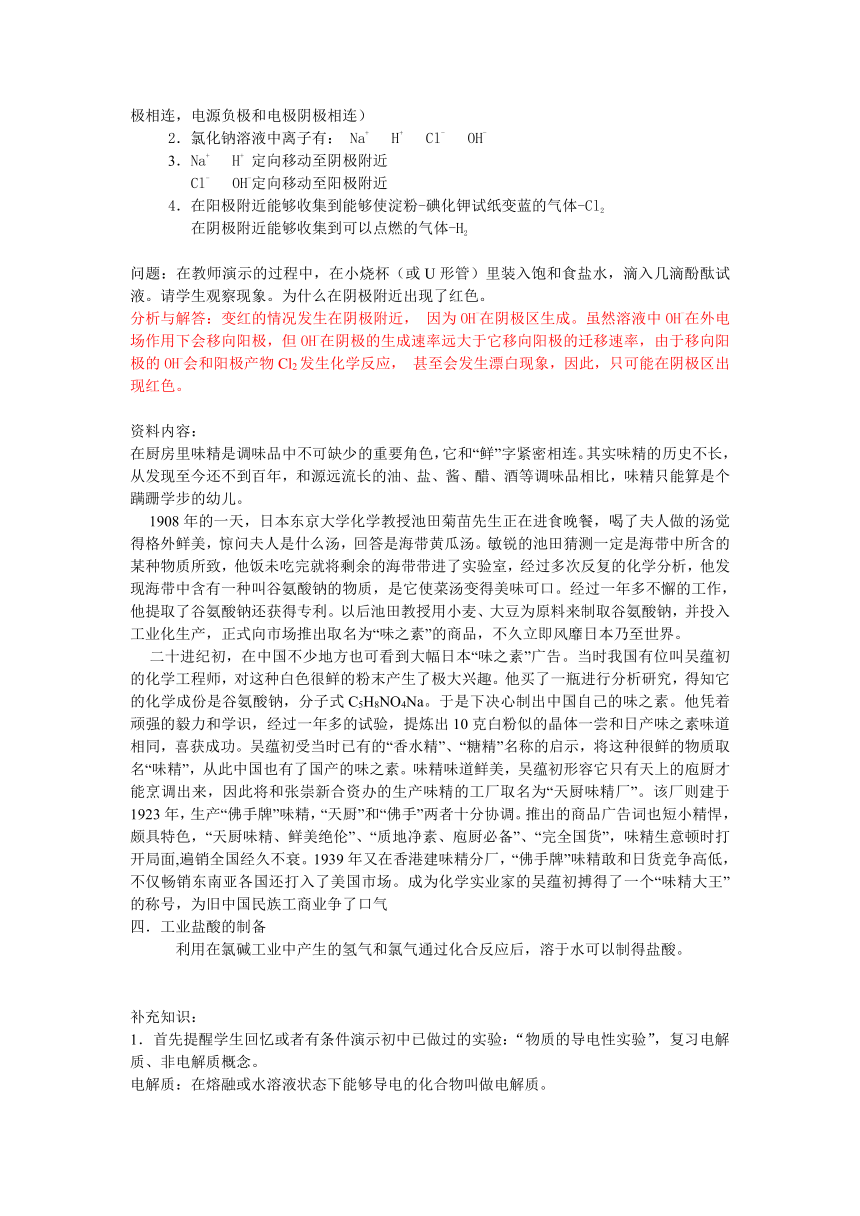

(4).吸收:用水→盐酸液 倒置漏斗(使漏斗边缘刚好落在液面上)

HCl与制Cl2装置不同,吸收装置不同

HCl的溶解度极大(500:1)若用导气管、导管内压强减小,水会倒吸(要使用,应使导管口接近液面),即可使HCl充分吸收,又可防止倒吸。

防倒吸原因:当气体被吸收时,液体上升到漏斗中,由于漏斗容积较大,导致烧杯中液面下降,使漏斗口脱离液面,漏斗中液体又流回烧杯,避免倒流。

(5)检验:用润湿蓝色石蕊试纸检验是否HCl↑已收集满(变红则满)

总结:现在所学过的四种气体制法的装置,并要求学生能够手绘装置图。

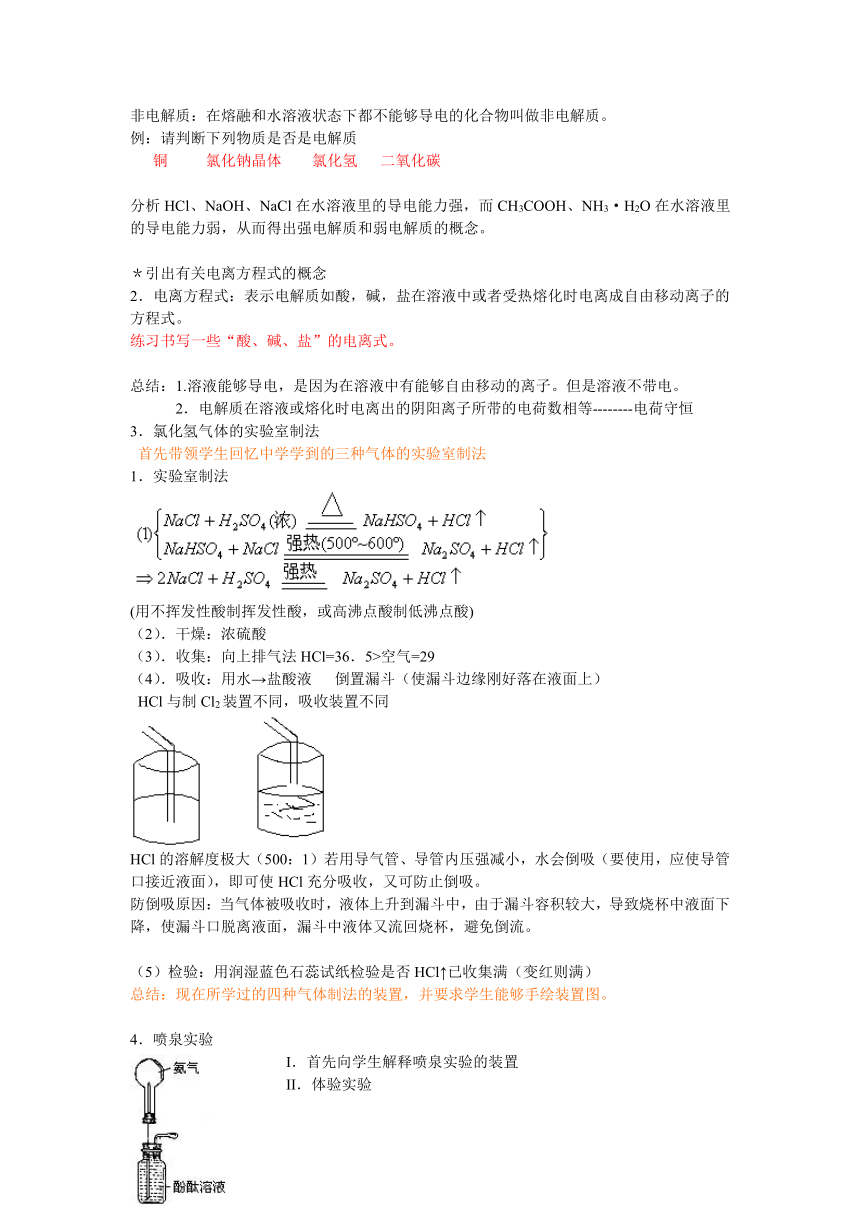

4.喷泉实验

I.首先向学生解释喷泉实验的装置

II.体验实验

III.若某同学做这个实验失败了,请分析该同学实验失败的原因是什么?

IV.总结能够用做喷泉实验的气体还应该有哪些?

两种:极易溶于水的气体如NH3和能够跟某些溶液发生剧烈的化学反应的气体如CO2

课后思考:喷泉的原理是什么?内外压强差

教学反思:本节的难点在于让学生理解电解质及有关简单电离方程式的书写,建议应该多加练习。

第二节 海水中的氯

概述:

1.突出重点 从物质种类上来看,重点学习氯元素的单质──氯气;从氯气的知识结构来看,重点学习氯气的强氧化性;从氯气的氧化性来看,重点学习氢气在氯气中的燃烧、氯气与水的反应。本节的另一个重点内容是氯离子的检验。教科书对重点知识不仅作了比较详细的介绍,而且安排了“实验”“思考与交流”“学与问”等活动,以调动学生各种感官,使学生建立起知识结构并不断加深。而教科书对氯气的实验室制取、氯的化合物、卤族元素等通过“科学史话”“科学视野”作了简单的介绍。本节突出典型元素氯的介绍,又有所体现卤素的性质,较好地体现了以点为主、点面结合的编制思想。

2.讲究实用性 重点知识选择的依据之一是实用性。氢气在氯气中的燃烧是工业上制盐酸的重要方法,氯气与水反应是氯气用于自来水消毒的原理所在,离子检验是化学实验的重要内容,也是一项重要的基本技能。因此,这些重点知识的学习对学生知识与能力的发展有非常重要的作用。而氯气的实验室制法,实用意义不大,若介绍就要安排实验,会对环境造成污染,因此,仅在“科学史话”中作了介绍。

3.体现思想性 教学内容体现了对立统一规律和辩证唯物主义观点。例如,氯气是有毒气体,但它可用于自来水消毒,而且是重要的化工原料。通过学习可以使学生认识到要学好知识,正确运用,才能让自然资源更好地为人类服务。此外,学生还可以从科学史话──“氯气的

发现和确认”中学习科学家的科学态度和研究方法。

本节教学重点:氯气的化学性质。

本节教学难点:氯气与水反应、氯气与NaOH溶液反应。

教学建议如下:

1.引导学生充分利用已有的知识学习新知识。在第二章中学生对分类方法已有所了解,本节应从离子反应、氧化还原反应等不同角度来理解和认识所涉及的化学反应,并以新知识为载体,巩固氧化还原反应的有关概念。初中化学中,学生已学过盐酸、NaCl与AgNO3溶液的反应。在介绍Cl-的检验时,可以先复习这两个反应,再进行实验。

2.准确把握教学要求,突出重点。教师要充分利用教科书中的资源做好实验、引导思考、广泛交流、适当拓展,突出教学重点。还可以利用课外教学资源,如漂白粉的漂白原理、漂白粉的含氯量计算等,进一步强化重点知识。由于原子结构和元素周期律、元素周期表等知识在以后学习,因此,对于氯元素在周期表中的位置、原子结构、卤族元素原子结构的比较等内容不必展开。氯气的实验室制法的介绍也不必加深,做简单介绍可以。

3.运用化学史实,积极创设探究情景。教学中先以氯气的发现和确认这一科学史话作为阅读材料,激发学生的学习兴趣,让学生在比较轻松的环境里了解氯气可以从氧化盐酸中的氯离子得到,氯气是黄绿色、有刺鼻气味的气体等,而且从科学家身上学习到科学研究的思想和科学探究的精神。然后安排了“思考与交流”,让学生谈一谈从这一史实中得到的启示,然后很自然地引出氯气的实验室制法,再写出相应的化学方程式。在思考和交流的过程中,要利用好这一问题的情景,引导学生体会理论指导的重要性和实验实证的基础性,使学生产生对化学知识的亲近感,增加他们主动求知的精神。

4.充分运用实验,通过实验加深学生对非金属性质的印象,增强学生观察和分析问题的能力。教科书在知识的表述方法上,充分利用化学是实验科学这一特点,通过演示实验讲述氯气的典型性质,使学生对氯气的认识从感性上升到理性。关于Cl-的检验,为说明自来水中含有Cl-,教学中除了选用稀盐酸、NaCl溶液、Na2CO3溶液与AgNO3溶液反应外,还增加了自来水作为试剂与AgNO3溶液反应,同时以蒸馏水与AgNO3溶液混合作为对比实验。对使用AgNO3溶液检验Cl-时需要滴加稀硝酸酸化的理由,教学中要注意通过对比实验来解决。还可以以Na2CO3溶液为例,对稀硝酸加在AgNO3溶液前和后有什么影响展开讨论。

5.增强教学的问题性和探究性。对于氯气与水的反应、氯气与碱的反应这些教学难点,建议首先向学生提出问题:请你根据已掌握的Cl2的性质猜测,Cl2与H2O反应可能形成的产物是什么?并设计各种实验方案,证明你的假设是否成立。通过假设、设计、验证、得出结论后,再用下列问题进行情境迁移:(1)根据Cl2与H2O的反应设想一下,如果将Cl2通入NaOH溶液中会发生怎样的反应?(2)在工业上,Cl2与消石灰反应可以制得漂白粉,其有效成分是什么?起漂白作用的物质是什么?若学生的基础较好,此时可应用下列问题继续进行深入探究:往NaOH溶液中滴加酚酞溶液,再逐滴滴加氯水,会有什么现象?实验中酚酞褪色的原因是什么?是因为Cl2与碱发生了反应,还是因为氯水中含有的HClO起了漂白作用?你是否能设计实验证明哪种猜测是对的呢?在此过程中,教师应充分调动学生主动参与探究学习的积极性,引导学生通过实验、观察、调查、资料收集、阅读、讨论、辩论等多种方式进行学习,培养学生提出问题、分析问题,以及通过实验解决问题的能力。

教学板书:

一、氯气的性质:Cl2

1、组成与结构

2 .物理性质(色态、味、熔点沸点、硬度、密度、溶解性)

黄绿色,有刺激性(有毒)气味,能溶于水的气体,易液化(-34.6)

3 .化学性质

能与金属反应生成氯盐,与变价金属反应,金属一般呈现最高价态。

1.气与金属的反应:

①与纳的反应:(可以反应,纳巨烈燃烧放出大量热生成白烟NaCl)

②与铜的反应:(可反就,红热的钢丝在氯气中燃烧起来生成棕黄色烟CuCl2)

加入少量水呈现绿色,加水过多呈现蓝色。

2.非金属的反应:

PCl3 PCl5不断分解化合

现象:发出苍白火焰,同时产生大量热,生成HCl气体。

现象:发生爆炸生成HCl气体

燃烧:任何巨烈的发热发光的反应都叫燃烧(燃烧不一定要氧参加)

3、与水的反应(氯水)

新制氯水(Cl2,H2O,HClO,O2,Cl-,H+,ClO-,OH-)(Hcl在水中成盐酸只以H+,Cl-存在),久置(H2O,H+,Cl-,OH-)

注:a.该反应是氧化还原反应

b.氯水的性质的分析 此处应该作为重点引导学生分析出四点重要性质(酸性,漂白性,新制氯水的颜色,能使硝酸银溶液产生白色沉淀)

4、与碱反应 引导学生从和水的反应出发,分析该反应的产物

(1)反应中Cl2由有毒变为无毒

2Cl2+Ca(OH) 2=CaCl2+Ca(ClO) 2+H2O 工业制漂白粉方程

(相应的次氯酸盐比次氯酸稳定)

漂白原理:Ca(ClO)2+2HCl=CaCl2+2HClO

变质的原因: Ca(ClO)2+H2O+CO2=CaCO3↓+2HClO

弱酸可和较其强的酸反应,生成弱酸

PH HClO次氯酸:强氧化性,可做漂白剂

作用:杀菌(自来水中常加氯气[1升水通入0.002毫克氯气]),可做漂白剂:使染料有机色质褪色(HClO强氧化性使有机色质氧化褪色)

一切化学反应总是向着更难溶解更难电离方向进行。

二、氯气用途

杀菌,消毒,化工原料,农药,制氯仿CH3Cl

三、存在形式:

在自然界中以化合态存在,卤素均是如此

四、氯气的实验室制法

[工业制法(电解饱和食盐水)]

1.原理:用浓盐酸酸(37%,1.19克/cm3与MnO2的粉未共存)

分液漏斗:便于控制反应,且防止气体(HCl)挥发,有毒气体(Cl2)扩散。

4.收集,向上排气法(或排饱和食盐水法最好使用)

5.气吸收(Cl2有毒)

可用碱液吸收,(如:NaOH效果较好)

注:两种气体吸收装置的区别。利用实验室中一般以NaOH溶液而不用石灰水吸收氯气尾气,工业上制漂粉精是用石灰乳而不用NaOH溶液与氯气作用的实际,可启发学生思考其中可能的原因(反应程度、成本、工艺、产品性能等),意在开阔思路、活跃思维,不一定要找出确切的答案。

资料内容:

氯气的发现应归功于瑞典化学家舍勒。舍勒是18世纪中后期欧洲的一位相当出名的科学家,他从少年时代起就在药房当学徒,迷恋实验室工作。在仪器、设备简陋的实验室里他做了大量的化学实验,涉及内容非常广泛,发明也非常多,他以其短暂而勤奋的一生,对化学做出了突出的贡献,赢得了人们的尊敬。

舍勒发现氯气是在1774年,当时他正在研究软锰矿(二氧化锰),当他使软锰矿与浓盐酸混合并加热时,产生了一种黄绿色的气体,这种气体的强烈的刺激性气味使舍勒感到极为难受,但是当他确信自己制得了一种新气体后,他又感到一种由衷的快乐。

舍勒制备出氯气以后,把它溶解在水里,发现这种水溶液对纸张、蔬菜和花都具有永久性的漂白作用;他还发现氯气能与金发生反应。直到1810年,戴维经过大量实验研究,才确认这种气体是由一种化学元素组属或金属氧化物发生化学反应。从1774年舍勒发现氯气以后,到1810年,许多科学家先后对这种气体的性质进行了研究。这期间,氯气一直被当作一种化合物成的物质。他将这种元素命名为chlorine,这个名称来自希腊文,有"绿色"的意思。我国早年的译文将其译作"绿气",后改为氯气。

教学反思:这两节课是在实验室内完成的,由学生动手实验之后,了解有关氯气的性质。实验内容应该安排的再合理些。从而比较出该主族元素性质的相似性。

二.探究气体的规律:

1.决定物质体积大小的因素:构成物质的微粒数目,微粒大小和微粒之间的距离三个因素

2.决定气体体积大小的因素:分子数目的多少和分子间的距离

以上是物质结构本身特有的性质。

3.决定气体体积大小的客观因素:

温度:温度越高,气体的体积越大

压强:压强越大,气体的体积越小

所以规定,温度为0℃,压强为101.3KPa的状况为标准状况。

根据课本39页的思考与练习计算气体的体积

规定:1mol的任何气体在标准状况下的体积约为22.4L.

提问:1mol气体的体积到底是多大呢?长宽高分别为0.282m的立方体。

结合以前学习的物质的量的公式:

练习:《能力训练与提高》 33页 5,6,8,9,10,11

阿伏加得罗定律:同温同压下,同体积的任何气体都含有相同的分子数。

推论1 .同温同压下,不同气体的体积之比等于它们的物质的量的比

推论2.同温同体积下,不同气体的压强之比等于他们的物质的量的比

推论3.同温同压下,等质量的不同气体所占的体积与其摩尔质量成反比

推论4.同温同压同体积时,不同气体的质量比等于它们的摩尔质量比

从海水中提取的重要元素

概述:

海水中提取镁元素,可以为学生设置相关情境。学生在这之前已经学过了氯元素,食盐等内容。根据化学史料,了解中国近代历史上,吴蕴初先生对我国民族化工做出的贡献。本课时的教学目标是在讲解从海水中提取镁时,引领学生主动参与学习,在一个动态的,开放的学习氛围中体验学习过程,体验运用知识解决或解释实验问题的愉悦,教学重点是海水中提取镁的重要意义,教学过程是让学生以企业家的身份来提出问题并解决问题,可以采用小组讨论和全班交流的形式,如有需要在课前布置一些思考题,让学生做好准备。在下一个课时中,由从海水中提取溴和碘元素,引出卤素一族性质的比较。初步掌握卤素的原子结构及其性质间的关系,并通过比较初步形成元素自然族的概念;培养学生观察分析和根据现象作出结论的能力。

情景设置:学生课前思考(镁带在空气中燃烧的现象)

问题1:焰火中最耀眼的火花是什么颜色?是什么元素产生的?我们可以从什么地方提取它们?

问题2:假如你是一个企业家,在开发海水资源的众多项目中,选择了海水提镁,请说出选择的依据?

学生依据(一)从自然资源的角度看,提取镁有可能。虽然在海水中镁的含量不及陆地,但对于环境的危害小。从市场的角度看,很多行业对镁的需求还是很大的,如铝合金生产,压铸生产,炼钢脱硫三大领域以及稀土合金,金属还原等其它领域。

问题3:如何在海水中实现对镁离子的富集,分离?

加入沉淀剂可以达到分离的目的。可以先利用海水晒盐后得到苦卤水,提高镁的含量,同时又去掉了大部分的杂质离子。

问题4:应该选择什么试剂作为镁离子的沉淀剂?

可以选择的有石灰乳,氢氧化钾,氢氧化钠,氢氧化钡。因为考虑到钡离子和钾离子在海水中含量较少,提取成本较高,因而不考虑。

问题5:实际生产过程中为什么用石灰乳而不是用氢氧化钠?

可以从价格和综合经济效益的角度考虑。

问题6:为制备石灰乳,你准备将厂址设在哪里?

总结:海水中提取镁的流程

海水→苦卤水→氢氧化镁→氯化镁→镁

卤素课时内容安排的概述:

:卤素的性质与原子结构的关系。

:以旧知识引导,自学阅读,比较异同,进行归纳

:完成物理性质及有关实验和化学性质的相似性,

:完成学性质的递变性及特性和卤素的几种化合物。

:

引言:卤素名称的由来和族的意思。

思考题

问题1.卤素包括哪些元素?(名称 符号 原子结构)

.结论:1、卤素原子结构相同点:它们最外层电子数都是七个

2、递变规律:1)电子层数不同

2)随荷电数增加电子层依次递增

3)它们的原子半径(阴离子半径)随电子层数数增多而增大

4)同种元素的原子半径大于阳离子半径而小于阴离子半径。

问题2:卤素单质的物理性质递变-------从原子结构的研究出发

色 状 熔沸点 密度 水溶性

氟 F +9 2 7 浅 气 小 小 大

氯 Cl +17 2 8 7 气

溴 Br +35 2 8 18 7 液

碘 I +53 2 8 18 18 7 深 固 高 大 小

问题3:溴单质和碘单质在水中和在有机溶剂中的溶解性如何?

(1)萃取:利用溶质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同,用一种溶剂把

溶质从它与另一溶剂所组成的溶液里提取出来的方法。

(2)萃取的条件: ①萃取剂与原溶液不发生反应

②萃取剂与原溶剂互不相溶

③萃取剂比原溶剂的溶解能力强

(3)溴和碘在不同溶剂中所生成溶液(由稀到浓)的颜色变化

溶剂溶质 水 苯 汽 油 四氯化碳

Br2 黄 橙 橙 橙红 橙 橙红 橙 橙红

I2 深黄 褐 淡紫 紫红 淡紫 紫红 紫 深紫

密 度 比 水 轻 比 水 轻 比 水 重

二.卤素单质(X2)的化学性质

思考题:为学生创设问题情景

1.卤素单质的化学性质有哪些相似性?

(1) + 金属 金属氯化物 氧化性

相似性 (2) + H2 HX

(3) + H2O HX + HXO 既有氧化性又有还原性

(4) + OH X + XO (F2除外)

2.卤素单质氧化性强弱比较,顺序如何?其离子还原性如何?

2NaBr+Cl2=Br2+2NaCl (由氯氧强还还弱可知,Cl2氧化性强于Br2)

2KI+Cl2=I2+2KCl

2KI+Br2=2KBr+I2

氧化性强弱顺序:F2>Cl2>Br2>I2 即非金属性逐渐减弱

还化性强弱顺序:F2在这里向学生强调递变规律的重要性。

(1) + 金属 氧化性:F2 > Cl2 > Br2 > I2

递变性 还原性:I - > Br- > Cl- > F-

+ H2 稳定性:HF > HCl > HBr > HI

(2)置换能力: Cl2 > Br2 > I2 (F2 除外)

演示实验: ① I2 + 淀粉----介绍碘的特性

KI + 淀粉

② KI溶液 + 氯水 + 淀粉(或CCl4)

KI溶液 + 溴水 + 淀粉(或CCl4)

③ NaBr + 氯水 + CCl4

结论: X2 + 2X = 2X + X2

通过向学生的演示实验,讲解在海水中提取溴,碘的原理。

讨论:非金属的置换和金属的置换反应有没有不同?举例说明。

(非金属置换----夺电子 金属置换----给电子)

3.从哪些事实可以说明F2是最活泼的非金属气体(氧化性最强)?

4.碘有何特殊的化学性质?

5.HF、 AgCl、 AgBr、AgI有何特性及应用?

6.Cl- 、Br- 、I- 如何鉴别?

思考问题:检验氯离子如何排除碳酸根离子的干扰?

补充知识:

两者同时存在同时发生于同一化学反应中,氧化——还原反应与氧的得失无关。

一、氧化—还原反应

1. 概念

2. 从化合价的变化分析

(1) 氧化—还原反应:有化学价变化(升降)的化学反应。

(2) 氧化剂:所含元素化合价降低的反应物。

还原剂:所含元素化合价升高的反应物

(3) 氧化反应:化合价升高的反应。

还原反应:化合价降低的反应(升失氧降得还)

特征:有化合价的变化

3、从电子转移观点分析

(1)氧化—还原反应:在化学反应中有的电子转移的反应

(2)氧化剂:在化学反应中得电子或共用电子对偏向的反应物。

还原剂:在化学反应中,失电子或共用电子对偏离的反应。

(3)氧化反应:反应物原子或离子,失去电子(电子对偏离)的化学反应。

还原反应:反应物(原子或离子,得到电子)电子对偏向的反应。

二、氧化—还原反应中电子转移的表示方法

m:反应中实际有多少个原子或离子发生电子的转移

ne:一个原子或离子转移电子的数目

2、具体表示方法

(1)双线桥法(过等号,并非两条线,而指两条以上)

以上是:氧化剂或还原剂与对应还原产物(氧化产物)之间电子转移的表示方

氧化—还原方程中得到和失去电子数的相等

2.单线桥法:(不过等号,并非一条线,而是一条以上的线)

一般以还原剂失去电子数目为基准。

以上是电子还原剂转移到氧化剂的表示方法。

歧化反应:具体指同一物质中,同一价态同种元素间发生的氧化—还原反应。

(表示方法:必须使用双线桥法)

反 应物 还 原 物 氧 化 剂 氧化产物,还原产物

定 义 失电子的物质 得电子的物质 在反应中确定

性 质 还原性 氧化性(强弱不以失得电子数多少确定,而以失得电子能力确定)

变 化 化合价升高,失电子被氧化发生氧化反应 化合价降低,(化合价升降是氧化—还原反应的特征和判断标准)。得电子,电子得失是氧化—还原反的实质。

被还原发生还原反应,两者同时发生互为联系

升是(失)氧化还原剂

降得还原氧化刘

三、氧化—还原反应的应用

1.四大基本反应类型与氧化—还原反应的关系。

1).化合价反应不一定是氧化—还原反应。分解反应也不一定是氧化—还原反应

2).置换反应一定是氧化—还原反应。 复分解反应一定是氧化—还原反应。

2.氧化—还原反应中反应物酸所起作用是什么?

酸即起氧化剂作用,又可起还原剂作用,同时也可起酸的作用,生成对应的盐。

内容分析:

海水中化学资源的开发和利用; 氯的单质和化合物性质的研究; 氯 溴 碘的原子结构,性质递变规律和用途的认识; 氧化还原反应中化合价变化与电子得失关系的分析.

第一节 以食盐为原料的化工产品

概述:

了解海水晒盐的过程, 通过课本P26 表2.1,让学生知道海水在浓缩过程中先析出何种盐类,知道在实际生产过程中卤水的密度应该控制在什么范围才能使得到的粗盐中除了氯化钠外含少量的杂质.

引导学生复习粗盐提纯的过程,掌握粗盐提纯的步骤;学会提纯中的相关操作事项;并要求学生能够表述实验中三次用到玻璃棒的作用和目的.

得到精细盐后,将其配成饱和溶液,可在电解的情况下制备烧碱. 这个工业制法是本节需要学生掌握的重点. 理解电解池中电源正负极和电极阴阳极的意义,并且知道在两极上得到的产物分别是什么; 能够知道如何验证所得到的产物. 本实验不是学生实验,所以需要在原理上向学生表述清楚. 在讲述化学史话,中国近代著名实业家----吴蕴初先生的时候,可以适当的向学生讲述一些我国近代化学工业的发展史,使学生增强民族自尊心和自强感.

盐酸的工业制法中, 向学生引入环保的概念..

补充知识点: 1.电解质 电解质的电离方程式

2.氯化氢气体的实验室制法

3.喷泉实验及其相关问题

讲述

一.海水晒盐

要求学生自己阅读课本内容.

提问: 怎样从海水中得到盐·生活中的盐是怎样得到的?·想象海水晒盐的工艺过程。·了解海水晒盐的工艺过程。

海水晒盐的原理是利用日晒风吹蒸发海水中的水分,使氯化钠晶体析出。下图能正确表示海水晒盐过程中,海水中NaCl的质量分数(A%)与蒸发时间(t)的关系是

A% A% A% A%

0 t 0 t 0 t 0 t

A B C D

资料内容:

早期海盐,是支起大锅用柴火煮熬出来的。汉、魏以前的历史书上多有“煮海为盐”的记载。开辟盐田,利用太阳和风力的蒸发作用,晒海水制盐的工艺,比起煮海为盐,是很大的进步。我国是海水晒盐产量最多的国家,也是盐田面积最大的国家。我国有盐田37.6万公顷,年产海盐1500万吨左右,约占全国原盐产量的70%。我国著名的盐场,从北往南,有辽宁的复州湾盐场,河北、天津的长芦盐场,山东莱州湾盐场,江苏淮盐盐场,以及浙江、福建、广东、广西、海南的南方盐场。每年生产的海盐,供应全国一半人口的食用盐和80%的工业用盐。还有100万吨原盐出口。我国海盐业对国家的贡献是很大的。

江苏盐场 机械化收盐 收获

二.粗盐提纯

要求学生回忆在初中学习粗盐提纯过程中的相关问题

提问: 1.粗盐提纯的步骤是什么

称量→溶解→过滤→蒸发→结晶

2.提纯过程中所需要的仪器有什么

烧杯, 量筒, 玻璃棒, 漏斗, 铁架台, 酒精灯

3.提纯过程中一共用了几次玻璃棒 分别各自的作用是什么

一共用了三次玻璃棒.分别的作用是加速溶解, 引流, 均匀受热.

4.实验中还应该注意什么问题

一贴 二低 三靠

思考和讨论 课本P27 的问题

三 氯碱工业

讲述: 氯碱工业是生产烧碱、氯气和氢气的基本化学工业。它不仅为化学工业提供原料,其产品还广泛用于农业及冶金、造纸、纺织、印染、食品、电子等工业部门,在国民经济中具有重要的地位。

资料内容:

我国的氯碱工业开始于20世纪20年代末。爱国实业家吴蕴初1929年在上海集资创办了天原电化厂,这是我国第一个氯碱厂。天原电化厂一建立,就遭到了外商的打击和排挤。外商为了垄断中国市场,不惜大幅度降价倾销烧碱和漂白粉,企图把这一新生的民族工业扼杀。为此,天原电化厂同外商展开了激烈的竞争,终于站住了脚。1932年,国民党政府的兵工署在巩县兵工厂引进美国电解槽。1935年,西北实业公司在太原筹建了西北电化厂,采用西门子式水平隔膜电解槽。新中国成立后,氯碱工业迅速发展。我国的氯碱工业从科研、设计到生产,形成了一个完整的工业体系。1983年,全国有184个氯碱生产厂点,分布在28个省、自治区、直辖市。烧碱的产量从1949年的1.5×104 t增加到1988年的3.005×106 t。1983年的烧碱产量仅次于美国、联邦德国、日本、苏联,居世界第5位;氯产品已有70

多种;1983年全国烧碱一天半的产量就相当于旧中国一年的产量。

电解饱和食盐水:

NaCl + 2 H2O 2NaOH + H2 ↑+ Cl2 ↑

注: 1.此装置的名称_ 电解池(特点:电源正极和电极阳极相连,电源负极和电极阴极相连)

2.氯化钠溶液中离子有: Na+ H+ Cl- OH-

3.Na+ H+ 定向移动至阴极附近

Cl- OH-定向移动至阳极附近

4.在阳极附近能够收集到能够使淀粉-碘化钾试纸变蓝的气体-Cl2

在阴极附近能够收集到可以点燃的气体-H2

问题:在教师演示的过程中,在小烧杯(或U形管)里装入饱和食盐水,滴入几滴酚酞试液。请学生观察现象。为什么在阴极附近出现了红色。

分析与解答:变红的情况发生在阴极附近, 因为OH-在阴极区生成。虽然溶液中OH-在外电场作用下会移向阳极,但OH-在阴极的生成速率远大于它移向阳极的迁移速率,由于移向阳极的OH-会和阳极产物Cl2发生化学反应, 甚至会发生漂白现象,因此,只可能在阴极区出现红色。

资料内容:

在厨房里味精是调味品中不可缺少的重要角色,它和“鲜”字紧密相连。其实味精的历史不长,从发现至今还不到百年,和源远流长的油、盐、酱、醋、酒等调味品相比,味精只能算是个蹒跚学步的幼儿。

1908年的一天,日本东京大学化学教授池田菊苗先生正在进食晚餐,喝了夫人做的汤觉得格外鲜美,惊问夫人是什么汤,回答是海带黄瓜汤。敏锐的池田猜测一定是海带中所含的某种物质所致,他饭未吃完就将剩余的海带带进了实验室,经过多次反复的化学分析,他发现海带中含有一种叫谷氨酸钠的物质,是它使菜汤变得美味可口。经过一年多不懈的工作,他提取了谷氨酸钠还获得专利。以后池田教授用小麦、大豆为原料来制取谷氨酸钠,并投入工业化生产,正式向市场推出取名为“味之素”的商品,不久立即风靡日本乃至世界。

二十进纪初,在中国不少地方也可看到大幅日本“味之素”广告。当时我国有位叫吴蕴初的化学工程师,对这种白色很鲜的粉末产生了极大兴趣。他买了一瓶进行分析研究,得知它的化学成份是谷氨酸钠,分子式C5H8NO4Na。于是下决心制出中国自己的味之素。他凭着顽强的毅力和学识,经过一年多的试验,提炼出10克白粉似的晶体一尝和日产味之素味道相同,喜获成功。吴蕴初受当时已有的“香水精”、“糖精”名称的启示,将这种很鲜的物质取名“味精”,从此中国也有了国产的味之素。味精味道鲜美,吴蕴初形容它只有天上的庖厨才能烹调出来,因此将和张崇新合资办的生产味精的工厂取名为“天厨味精厂”。该厂则建于1923年,生产“佛手牌”味精,“天厨”和“佛手”两者十分协调。推出的商品广告词也短小精悍,颇具特色,“天厨味精、鲜美绝伦”、“质地净素、庖厨必备”、“完全国货”,味精生意顿时打开局面,遍销全国经久不衰。1939年又在香港建味精分厂,“佛手牌”味精敢和日货竞争高低,不仅畅销东南亚各国还打入了美国市场。成为化学实业家的吴蕴初搏得了一个“味精大王”的称号,为旧中国民族工商业争了口气

四.工业盐酸的制备

利用在氯碱工业中产生的氢气和氯气通过化合反应后,溶于水可以制得盐酸。

补充知识:

1.首先提醒学生回忆或者有条件演示初中已做过的实验:“物质的导电性实验”,复习电解质、非电解质概念。

电解质:在熔融或水溶液状态下能够导电的化合物叫做电解质。

非电解质:在熔融和水溶液状态下都不能够导电的化合物叫做非电解质。

例:请判断下列物质是否是电解质

铜 氯化钠晶体 氯化氢 二氧化碳

分析HCl、NaOH、NaCl在水溶液里的导电能力强,而CH3COOH、NH3·H2O在水溶液里的导电能力弱,从而得出强电解质和弱电解质的概念。

*引出有关电离方程式的概念

2.电离方程式:表示电解质如酸,碱,盐在溶液中或者受热熔化时电离成自由移动离子的方程式。

练习书写一些“酸、碱、盐”的电离式。

总结:1.溶液能够导电,是因为在溶液中有能够自由移动的离子。但是溶液不带电。

2.电解质在溶液或熔化时电离出的阴阳离子所带的电荷数相等--------电荷守恒

3.氯化氢气体的实验室制法

首先带领学生回忆中学学到的三种气体的实验室制法

1.实验室制法

(用不挥发性酸制挥发性酸,或高沸点酸制低沸点酸)

(2).干燥:浓硫酸

(3).收集:向上排气法HCl=36.5>空气=29

(4).吸收:用水→盐酸液 倒置漏斗(使漏斗边缘刚好落在液面上)

HCl与制Cl2装置不同,吸收装置不同

HCl的溶解度极大(500:1)若用导气管、导管内压强减小,水会倒吸(要使用,应使导管口接近液面),即可使HCl充分吸收,又可防止倒吸。

防倒吸原因:当气体被吸收时,液体上升到漏斗中,由于漏斗容积较大,导致烧杯中液面下降,使漏斗口脱离液面,漏斗中液体又流回烧杯,避免倒流。

(5)检验:用润湿蓝色石蕊试纸检验是否HCl↑已收集满(变红则满)

总结:现在所学过的四种气体制法的装置,并要求学生能够手绘装置图。

4.喷泉实验

I.首先向学生解释喷泉实验的装置

II.体验实验

III.若某同学做这个实验失败了,请分析该同学实验失败的原因是什么?

IV.总结能够用做喷泉实验的气体还应该有哪些?

两种:极易溶于水的气体如NH3和能够跟某些溶液发生剧烈的化学反应的气体如CO2

课后思考:喷泉的原理是什么?内外压强差

教学反思:本节的难点在于让学生理解电解质及有关简单电离方程式的书写,建议应该多加练习。

第二节 海水中的氯

概述:

1.突出重点 从物质种类上来看,重点学习氯元素的单质──氯气;从氯气的知识结构来看,重点学习氯气的强氧化性;从氯气的氧化性来看,重点学习氢气在氯气中的燃烧、氯气与水的反应。本节的另一个重点内容是氯离子的检验。教科书对重点知识不仅作了比较详细的介绍,而且安排了“实验”“思考与交流”“学与问”等活动,以调动学生各种感官,使学生建立起知识结构并不断加深。而教科书对氯气的实验室制取、氯的化合物、卤族元素等通过“科学史话”“科学视野”作了简单的介绍。本节突出典型元素氯的介绍,又有所体现卤素的性质,较好地体现了以点为主、点面结合的编制思想。

2.讲究实用性 重点知识选择的依据之一是实用性。氢气在氯气中的燃烧是工业上制盐酸的重要方法,氯气与水反应是氯气用于自来水消毒的原理所在,离子检验是化学实验的重要内容,也是一项重要的基本技能。因此,这些重点知识的学习对学生知识与能力的发展有非常重要的作用。而氯气的实验室制法,实用意义不大,若介绍就要安排实验,会对环境造成污染,因此,仅在“科学史话”中作了介绍。

3.体现思想性 教学内容体现了对立统一规律和辩证唯物主义观点。例如,氯气是有毒气体,但它可用于自来水消毒,而且是重要的化工原料。通过学习可以使学生认识到要学好知识,正确运用,才能让自然资源更好地为人类服务。此外,学生还可以从科学史话──“氯气的

发现和确认”中学习科学家的科学态度和研究方法。

本节教学重点:氯气的化学性质。

本节教学难点:氯气与水反应、氯气与NaOH溶液反应。

教学建议如下:

1.引导学生充分利用已有的知识学习新知识。在第二章中学生对分类方法已有所了解,本节应从离子反应、氧化还原反应等不同角度来理解和认识所涉及的化学反应,并以新知识为载体,巩固氧化还原反应的有关概念。初中化学中,学生已学过盐酸、NaCl与AgNO3溶液的反应。在介绍Cl-的检验时,可以先复习这两个反应,再进行实验。

2.准确把握教学要求,突出重点。教师要充分利用教科书中的资源做好实验、引导思考、广泛交流、适当拓展,突出教学重点。还可以利用课外教学资源,如漂白粉的漂白原理、漂白粉的含氯量计算等,进一步强化重点知识。由于原子结构和元素周期律、元素周期表等知识在以后学习,因此,对于氯元素在周期表中的位置、原子结构、卤族元素原子结构的比较等内容不必展开。氯气的实验室制法的介绍也不必加深,做简单介绍可以。

3.运用化学史实,积极创设探究情景。教学中先以氯气的发现和确认这一科学史话作为阅读材料,激发学生的学习兴趣,让学生在比较轻松的环境里了解氯气可以从氧化盐酸中的氯离子得到,氯气是黄绿色、有刺鼻气味的气体等,而且从科学家身上学习到科学研究的思想和科学探究的精神。然后安排了“思考与交流”,让学生谈一谈从这一史实中得到的启示,然后很自然地引出氯气的实验室制法,再写出相应的化学方程式。在思考和交流的过程中,要利用好这一问题的情景,引导学生体会理论指导的重要性和实验实证的基础性,使学生产生对化学知识的亲近感,增加他们主动求知的精神。

4.充分运用实验,通过实验加深学生对非金属性质的印象,增强学生观察和分析问题的能力。教科书在知识的表述方法上,充分利用化学是实验科学这一特点,通过演示实验讲述氯气的典型性质,使学生对氯气的认识从感性上升到理性。关于Cl-的检验,为说明自来水中含有Cl-,教学中除了选用稀盐酸、NaCl溶液、Na2CO3溶液与AgNO3溶液反应外,还增加了自来水作为试剂与AgNO3溶液反应,同时以蒸馏水与AgNO3溶液混合作为对比实验。对使用AgNO3溶液检验Cl-时需要滴加稀硝酸酸化的理由,教学中要注意通过对比实验来解决。还可以以Na2CO3溶液为例,对稀硝酸加在AgNO3溶液前和后有什么影响展开讨论。

5.增强教学的问题性和探究性。对于氯气与水的反应、氯气与碱的反应这些教学难点,建议首先向学生提出问题:请你根据已掌握的Cl2的性质猜测,Cl2与H2O反应可能形成的产物是什么?并设计各种实验方案,证明你的假设是否成立。通过假设、设计、验证、得出结论后,再用下列问题进行情境迁移:(1)根据Cl2与H2O的反应设想一下,如果将Cl2通入NaOH溶液中会发生怎样的反应?(2)在工业上,Cl2与消石灰反应可以制得漂白粉,其有效成分是什么?起漂白作用的物质是什么?若学生的基础较好,此时可应用下列问题继续进行深入探究:往NaOH溶液中滴加酚酞溶液,再逐滴滴加氯水,会有什么现象?实验中酚酞褪色的原因是什么?是因为Cl2与碱发生了反应,还是因为氯水中含有的HClO起了漂白作用?你是否能设计实验证明哪种猜测是对的呢?在此过程中,教师应充分调动学生主动参与探究学习的积极性,引导学生通过实验、观察、调查、资料收集、阅读、讨论、辩论等多种方式进行学习,培养学生提出问题、分析问题,以及通过实验解决问题的能力。

教学板书:

一、氯气的性质:Cl2

1、组成与结构

2 .物理性质(色态、味、熔点沸点、硬度、密度、溶解性)

黄绿色,有刺激性(有毒)气味,能溶于水的气体,易液化(-34.6)

3 .化学性质

能与金属反应生成氯盐,与变价金属反应,金属一般呈现最高价态。

1.气与金属的反应:

①与纳的反应:(可以反应,纳巨烈燃烧放出大量热生成白烟NaCl)

②与铜的反应:(可反就,红热的钢丝在氯气中燃烧起来生成棕黄色烟CuCl2)

加入少量水呈现绿色,加水过多呈现蓝色。

2.非金属的反应:

PCl3 PCl5不断分解化合

现象:发出苍白火焰,同时产生大量热,生成HCl气体。

现象:发生爆炸生成HCl气体

燃烧:任何巨烈的发热发光的反应都叫燃烧(燃烧不一定要氧参加)

3、与水的反应(氯水)

新制氯水(Cl2,H2O,HClO,O2,Cl-,H+,ClO-,OH-)(Hcl在水中成盐酸只以H+,Cl-存在),久置(H2O,H+,Cl-,OH-)

注:a.该反应是氧化还原反应

b.氯水的性质的分析 此处应该作为重点引导学生分析出四点重要性质(酸性,漂白性,新制氯水的颜色,能使硝酸银溶液产生白色沉淀)

4、与碱反应 引导学生从和水的反应出发,分析该反应的产物

(1)反应中Cl2由有毒变为无毒

2Cl2+Ca(OH) 2=CaCl2+Ca(ClO) 2+H2O 工业制漂白粉方程

(相应的次氯酸盐比次氯酸稳定)

漂白原理:Ca(ClO)2+2HCl=CaCl2+2HClO

变质的原因: Ca(ClO)2+H2O+CO2=CaCO3↓+2HClO

弱酸可和较其强的酸反应,生成弱酸

PH HClO

作用:杀菌(自来水中常加氯气[1升水通入0.002毫克氯气]),可做漂白剂:使染料有机色质褪色(HClO强氧化性使有机色质氧化褪色)

一切化学反应总是向着更难溶解更难电离方向进行。

二、氯气用途

杀菌,消毒,化工原料,农药,制氯仿CH3Cl

三、存在形式:

在自然界中以化合态存在,卤素均是如此

四、氯气的实验室制法

[工业制法(电解饱和食盐水)]

1.原理:用浓盐酸酸(37%,1.19克/cm3与MnO2的粉未共存)

分液漏斗:便于控制反应,且防止气体(HCl)挥发,有毒气体(Cl2)扩散。

4.收集,向上排气法(或排饱和食盐水法最好使用)

5.气吸收(Cl2有毒)

可用碱液吸收,(如:NaOH效果较好)

注:两种气体吸收装置的区别。利用实验室中一般以NaOH溶液而不用石灰水吸收氯气尾气,工业上制漂粉精是用石灰乳而不用NaOH溶液与氯气作用的实际,可启发学生思考其中可能的原因(反应程度、成本、工艺、产品性能等),意在开阔思路、活跃思维,不一定要找出确切的答案。

资料内容:

氯气的发现应归功于瑞典化学家舍勒。舍勒是18世纪中后期欧洲的一位相当出名的科学家,他从少年时代起就在药房当学徒,迷恋实验室工作。在仪器、设备简陋的实验室里他做了大量的化学实验,涉及内容非常广泛,发明也非常多,他以其短暂而勤奋的一生,对化学做出了突出的贡献,赢得了人们的尊敬。

舍勒发现氯气是在1774年,当时他正在研究软锰矿(二氧化锰),当他使软锰矿与浓盐酸混合并加热时,产生了一种黄绿色的气体,这种气体的强烈的刺激性气味使舍勒感到极为难受,但是当他确信自己制得了一种新气体后,他又感到一种由衷的快乐。

舍勒制备出氯气以后,把它溶解在水里,发现这种水溶液对纸张、蔬菜和花都具有永久性的漂白作用;他还发现氯气能与金发生反应。直到1810年,戴维经过大量实验研究,才确认这种气体是由一种化学元素组属或金属氧化物发生化学反应。从1774年舍勒发现氯气以后,到1810年,许多科学家先后对这种气体的性质进行了研究。这期间,氯气一直被当作一种化合物成的物质。他将这种元素命名为chlorine,这个名称来自希腊文,有"绿色"的意思。我国早年的译文将其译作"绿气",后改为氯气。

教学反思:这两节课是在实验室内完成的,由学生动手实验之后,了解有关氯气的性质。实验内容应该安排的再合理些。从而比较出该主族元素性质的相似性。

二.探究气体的规律:

1.决定物质体积大小的因素:构成物质的微粒数目,微粒大小和微粒之间的距离三个因素

2.决定气体体积大小的因素:分子数目的多少和分子间的距离

以上是物质结构本身特有的性质。

3.决定气体体积大小的客观因素:

温度:温度越高,气体的体积越大

压强:压强越大,气体的体积越小

所以规定,温度为0℃,压强为101.3KPa的状况为标准状况。

根据课本39页的思考与练习计算气体的体积

规定:1mol的任何气体在标准状况下的体积约为22.4L.

提问:1mol气体的体积到底是多大呢?长宽高分别为0.282m的立方体。

结合以前学习的物质的量的公式:

练习:《能力训练与提高》 33页 5,6,8,9,10,11

阿伏加得罗定律:同温同压下,同体积的任何气体都含有相同的分子数。

推论1 .同温同压下,不同气体的体积之比等于它们的物质的量的比

推论2.同温同体积下,不同气体的压强之比等于他们的物质的量的比

推论3.同温同压下,等质量的不同气体所占的体积与其摩尔质量成反比

推论4.同温同压同体积时,不同气体的质量比等于它们的摩尔质量比

从海水中提取的重要元素

概述:

海水中提取镁元素,可以为学生设置相关情境。学生在这之前已经学过了氯元素,食盐等内容。根据化学史料,了解中国近代历史上,吴蕴初先生对我国民族化工做出的贡献。本课时的教学目标是在讲解从海水中提取镁时,引领学生主动参与学习,在一个动态的,开放的学习氛围中体验学习过程,体验运用知识解决或解释实验问题的愉悦,教学重点是海水中提取镁的重要意义,教学过程是让学生以企业家的身份来提出问题并解决问题,可以采用小组讨论和全班交流的形式,如有需要在课前布置一些思考题,让学生做好准备。在下一个课时中,由从海水中提取溴和碘元素,引出卤素一族性质的比较。初步掌握卤素的原子结构及其性质间的关系,并通过比较初步形成元素自然族的概念;培养学生观察分析和根据现象作出结论的能力。

情景设置:学生课前思考(镁带在空气中燃烧的现象)

问题1:焰火中最耀眼的火花是什么颜色?是什么元素产生的?我们可以从什么地方提取它们?

问题2:假如你是一个企业家,在开发海水资源的众多项目中,选择了海水提镁,请说出选择的依据?

学生依据(一)从自然资源的角度看,提取镁有可能。虽然在海水中镁的含量不及陆地,但对于环境的危害小。从市场的角度看,很多行业对镁的需求还是很大的,如铝合金生产,压铸生产,炼钢脱硫三大领域以及稀土合金,金属还原等其它领域。

问题3:如何在海水中实现对镁离子的富集,分离?

加入沉淀剂可以达到分离的目的。可以先利用海水晒盐后得到苦卤水,提高镁的含量,同时又去掉了大部分的杂质离子。

问题4:应该选择什么试剂作为镁离子的沉淀剂?

可以选择的有石灰乳,氢氧化钾,氢氧化钠,氢氧化钡。因为考虑到钡离子和钾离子在海水中含量较少,提取成本较高,因而不考虑。

问题5:实际生产过程中为什么用石灰乳而不是用氢氧化钠?

可以从价格和综合经济效益的角度考虑。

问题6:为制备石灰乳,你准备将厂址设在哪里?

总结:海水中提取镁的流程

海水→苦卤水→氢氧化镁→氯化镁→镁

卤素课时内容安排的概述:

:卤素的性质与原子结构的关系。

:以旧知识引导,自学阅读,比较异同,进行归纳

:完成物理性质及有关实验和化学性质的相似性,

:完成学性质的递变性及特性和卤素的几种化合物。

:

引言:卤素名称的由来和族的意思。

思考题

问题1.卤素包括哪些元素?(名称 符号 原子结构)

.结论:1、卤素原子结构相同点:它们最外层电子数都是七个

2、递变规律:1)电子层数不同

2)随荷电数增加电子层依次递增

3)它们的原子半径(阴离子半径)随电子层数数增多而增大

4)同种元素的原子半径大于阳离子半径而小于阴离子半径。

问题2:卤素单质的物理性质递变-------从原子结构的研究出发

色 状 熔沸点 密度 水溶性

氟 F +9 2 7 浅 气 小 小 大

氯 Cl +17 2 8 7 气

溴 Br +35 2 8 18 7 液

碘 I +53 2 8 18 18 7 深 固 高 大 小

问题3:溴单质和碘单质在水中和在有机溶剂中的溶解性如何?

(1)萃取:利用溶质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同,用一种溶剂把

溶质从它与另一溶剂所组成的溶液里提取出来的方法。

(2)萃取的条件: ①萃取剂与原溶液不发生反应

②萃取剂与原溶剂互不相溶

③萃取剂比原溶剂的溶解能力强

(3)溴和碘在不同溶剂中所生成溶液(由稀到浓)的颜色变化

溶剂溶质 水 苯 汽 油 四氯化碳

Br2 黄 橙 橙 橙红 橙 橙红 橙 橙红

I2 深黄 褐 淡紫 紫红 淡紫 紫红 紫 深紫

密 度 比 水 轻 比 水 轻 比 水 重

二.卤素单质(X2)的化学性质

思考题:为学生创设问题情景

1.卤素单质的化学性质有哪些相似性?

(1) + 金属 金属氯化物 氧化性

相似性 (2) + H2 HX

(3) + H2O HX + HXO 既有氧化性又有还原性

(4) + OH X + XO (F2除外)

2.卤素单质氧化性强弱比较,顺序如何?其离子还原性如何?

2NaBr+Cl2=Br2+2NaCl (由氯氧强还还弱可知,Cl2氧化性强于Br2)

2KI+Cl2=I2+2KCl

2KI+Br2=2KBr+I2

氧化性强弱顺序:F2>Cl2>Br2>I2 即非金属性逐渐减弱

还化性强弱顺序:F2

(1) + 金属 氧化性:F2 > Cl2 > Br2 > I2

递变性 还原性:I - > Br- > Cl- > F-

+ H2 稳定性:HF > HCl > HBr > HI

(2)置换能力: Cl2 > Br2 > I2 (F2 除外)

演示实验: ① I2 + 淀粉----介绍碘的特性

KI + 淀粉

② KI溶液 + 氯水 + 淀粉(或CCl4)

KI溶液 + 溴水 + 淀粉(或CCl4)

③ NaBr + 氯水 + CCl4

结论: X2 + 2X = 2X + X2

通过向学生的演示实验,讲解在海水中提取溴,碘的原理。

讨论:非金属的置换和金属的置换反应有没有不同?举例说明。

(非金属置换----夺电子 金属置换----给电子)

3.从哪些事实可以说明F2是最活泼的非金属气体(氧化性最强)?

4.碘有何特殊的化学性质?

5.HF、 AgCl、 AgBr、AgI有何特性及应用?

6.Cl- 、Br- 、I- 如何鉴别?

思考问题:检验氯离子如何排除碳酸根离子的干扰?

补充知识:

两者同时存在同时发生于同一化学反应中,氧化——还原反应与氧的得失无关。

一、氧化—还原反应

1. 概念

2. 从化合价的变化分析

(1) 氧化—还原反应:有化学价变化(升降)的化学反应。

(2) 氧化剂:所含元素化合价降低的反应物。

还原剂:所含元素化合价升高的反应物

(3) 氧化反应:化合价升高的反应。

还原反应:化合价降低的反应(升失氧降得还)

特征:有化合价的变化

3、从电子转移观点分析

(1)氧化—还原反应:在化学反应中有的电子转移的反应

(2)氧化剂:在化学反应中得电子或共用电子对偏向的反应物。

还原剂:在化学反应中,失电子或共用电子对偏离的反应。

(3)氧化反应:反应物原子或离子,失去电子(电子对偏离)的化学反应。

还原反应:反应物(原子或离子,得到电子)电子对偏向的反应。

二、氧化—还原反应中电子转移的表示方法

m:反应中实际有多少个原子或离子发生电子的转移

ne:一个原子或离子转移电子的数目

2、具体表示方法

(1)双线桥法(过等号,并非两条线,而指两条以上)

以上是:氧化剂或还原剂与对应还原产物(氧化产物)之间电子转移的表示方

氧化—还原方程中得到和失去电子数的相等

2.单线桥法:(不过等号,并非一条线,而是一条以上的线)

一般以还原剂失去电子数目为基准。

以上是电子还原剂转移到氧化剂的表示方法。

歧化反应:具体指同一物质中,同一价态同种元素间发生的氧化—还原反应。

(表示方法:必须使用双线桥法)

反 应物 还 原 物 氧 化 剂 氧化产物,还原产物

定 义 失电子的物质 得电子的物质 在反应中确定

性 质 还原性 氧化性(强弱不以失得电子数多少确定,而以失得电子能力确定)

变 化 化合价升高,失电子被氧化发生氧化反应 化合价降低,(化合价升降是氧化—还原反应的特征和判断标准)。得电子,电子得失是氧化—还原反的实质。

被还原发生还原反应,两者同时发生互为联系

升是(失)氧化还原剂

降得还原氧化刘

三、氧化—还原反应的应用

1.四大基本反应类型与氧化—还原反应的关系。

1).化合价反应不一定是氧化—还原反应。分解反应也不一定是氧化—还原反应

2).置换反应一定是氧化—还原反应。 复分解反应一定是氧化—还原反应。

2.氧化—还原反应中反应物酸所起作用是什么?

酸即起氧化剂作用,又可起还原剂作用,同时也可起酸的作用,生成对应的盐。