沪教版九年级化学-第四章第1节燃烧与灭火1燃烧的条件-第一课时(江苏省扬州市高邮市)

文档属性

| 名称 | 沪教版九年级化学-第四章第1节燃烧与灭火1燃烧的条件-第一课时(江苏省扬州市高邮市) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 56.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2008-12-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

立德 践行 慎教 善导

学 科 化学 班 级 日 期 10.4 教 者

课 题 燃烧与灭火1燃烧的条件 课时数 1 教 案类 型 新授

●教学目标

1、认识燃烧的条件,通过燃烧条件的探究,体验科学探究的过程;

2、能用化学科学知识解释日常生活中某些燃烧的现象和原因;

3、认识使燃料完全燃烧的重要性;

4、培养获取信息,并对信息进行加工的能力。

●教学重点

1、燃烧条件的探究;

2、对蜡烛不完全燃烧的分析。

●教学难点

在实验中获取信息,并对信息进行加工能力的培养。

●教学过程

【创设情景】播放一段录像:(1)神州五号飞船的发射升空

放几幅画面

【提 问】看完短片和图片后,你对火有了怎样的认识?

(通过创设情景使学生回顾燃烧的“功”和“过”,并由此进一步体会“科学是把双刃剑”,只有掌握其规律,才能趋利避害,也激发起学生探究燃烧本质与燃烧条件的兴趣。)

【提 问】怎样才能让火更好的为人类造福呢?引入新课。

燃烧事例 观察到的现象

镁带在空气中燃烧

木炭在氧气中燃烧

红磷在氧气中燃烧

蜡烛在氧气中燃烧

【提 问】火是怎样产生的?

请你将知道的燃烧事例填写在下表中,并与同学们交流、讨论:物质的燃烧有何特征?

事例 观察到的现象

镁条燃烧

燃烧反应的特征:

【归 纳】:

1、 燃烧

1、 燃烧:是一种发光、发热的剧烈的化学反应;

2、 燃烧的现象: 一般会伴随着光、热、烟、焰等现象;

3、 实质:剧烈的氧化反应。

【提 问】燃烧究竟需要怎样的条件呢?请根据自己对燃烧的了解,做出一些猜想。

【交流与实验】交流以下问题(课本P89的交流与讨论的3个问题)

学生根据提供的仪器和物品进行实验。

1、 将分别蘸有酒精、水的小棉花球放到酒精灯火焰上加热片刻,哪个能被点燃?

2、 用透明的玻璃杯罩住燃着的小蜡烛,小蜡烛能长时间的继续燃烧吗?

3、 一根小木条和一小块煤,哪个比较容易点燃?

【师生整理】物质燃烧的条件:

(1) 物质具有可燃性;

(2) 可燃物与氧气接触;

(3) 可燃物的温度需达到燃烧所需要的最低温度。

【提 问】以上条件是否需同时满足,还是只需部分满足。

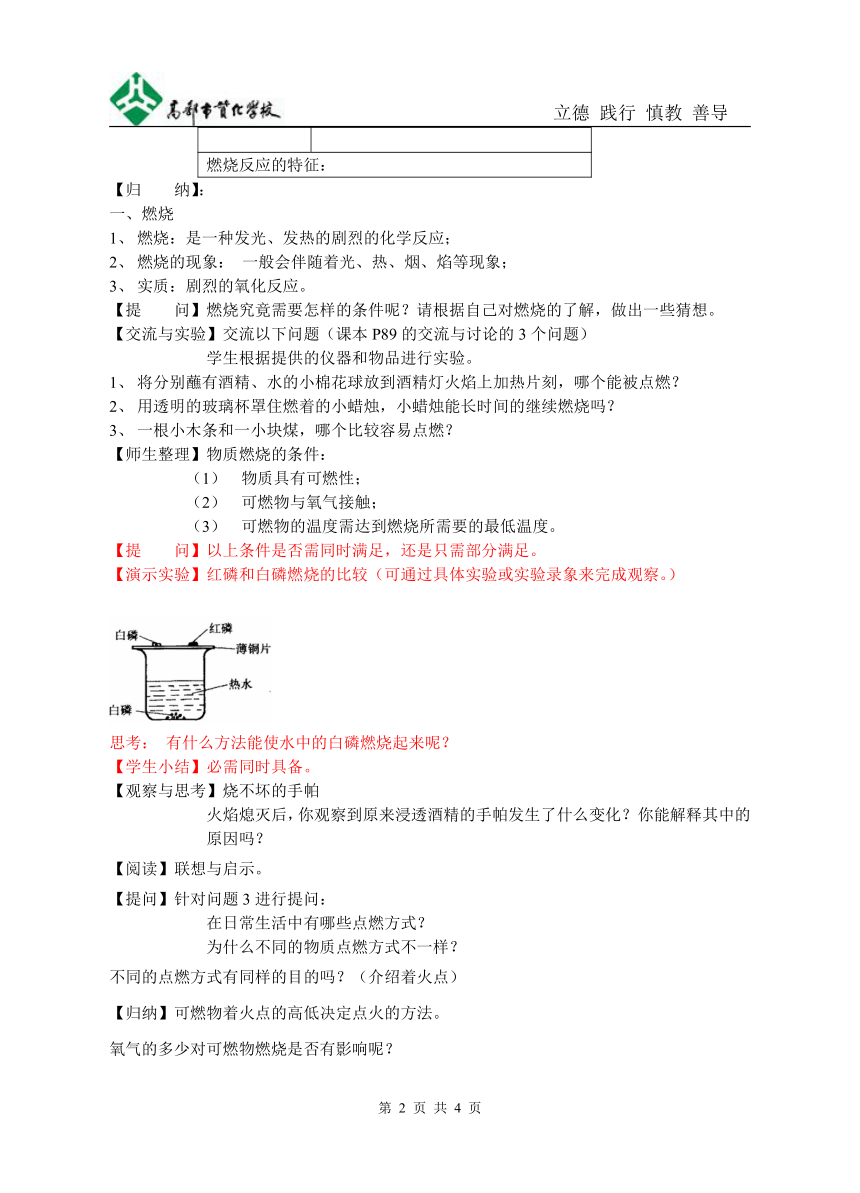

【演示实验】红磷和白磷燃烧的比较(可通过具体实验或实验录象来完成观察。)

思考: 有什么方法能使水中的白磷燃烧起来呢?

【学生小结】必需同时具备。

【观察与思考】烧不坏的手帕

火焰熄灭后,你观察到原来浸透酒精的手帕发生了什么变化?你能解释其中的原因吗?

【阅读】联想与启示。

【提问】针对问题3进行提问:

在日常生活中有哪些点燃方式?

为什么不同的物质点燃方式不一样?

不同的点燃方式有同样的目的吗?(介绍着火点)

【归纳】可燃物着火点的高低决定点火的方法。

氧气的多少对可燃物燃烧是否有影响呢?

【投影】液化气灶的风口。

【讲解】:在液化气灶具都具有空气的进风口,保证燃料的完全燃烧。物质如果发生不完全燃烧,会发生不堪设想的后果。

说明煤气不完全燃烧产生CO使人中毒的实例。

【活动与探究】蜡烛的不完全燃烧和完全燃烧。

1、 实验:蜡烛的不完全燃烧。

2、 实验现象。

3、 实验解释。

4、 对比:

完全燃烧 不完全燃烧

燃烧条件 有充足的氧气 氧气不充足

燃烧速度 快 慢

生成物 CO2\H2O CO2\CO\H2O\C…

反应式 C+O2CO2 C+O2CO

注意:CO是一种无色无味的有毒气体,吸入人体内的一氧化碳和血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白丧失输氧的能力,人体就因缺氧而死亡。

强调:当发现煤气泄漏时应采取的措施:

1、 打开门窗;2、关闭煤气阀门;3、谨防产生电火花,如:打开排风扇,打电话,开电灯…….

讲述:空气中一氧化碳的来源:

矿物燃料的不完全燃烧,汽车的尾气,煤气泄漏等。

【小结】

燃烧的条件。

【作业】

同步导学部分内容。

教后记:

根据日常生活中的现象和有关实验进行对比分析,逐步归纳出燃烧的条件:如煤放在空气中一般不会自动燃烧起来,这是因为温度没有足够高,因此可燃物燃烧需要达到燃烧时所需要的最低温度(着火点);有些物质(如:石头、砖头、水等)即使在足够高的温度下,且与氧气(或空气)充分接触时,也不会燃烧,这是因为这些物质不具有可燃性;酒精灯的熄灭方式是用灯帽盖灭,那是因为没有了氧气。这样就可以归纳出燃烧的条件了:⑴物质具有可燃性;⑵可燃物与氧气(或空气)接触;⑶温度达到可燃物的着火点。讲解时要注意将课本上的知识与学生的生活实际联系起来。

第 1 页 共 4 页

学 科 化学 班 级 日 期 10.4 教 者

课 题 燃烧与灭火1燃烧的条件 课时数 1 教 案类 型 新授

●教学目标

1、认识燃烧的条件,通过燃烧条件的探究,体验科学探究的过程;

2、能用化学科学知识解释日常生活中某些燃烧的现象和原因;

3、认识使燃料完全燃烧的重要性;

4、培养获取信息,并对信息进行加工的能力。

●教学重点

1、燃烧条件的探究;

2、对蜡烛不完全燃烧的分析。

●教学难点

在实验中获取信息,并对信息进行加工能力的培养。

●教学过程

【创设情景】播放一段录像:(1)神州五号飞船的发射升空

放几幅画面

【提 问】看完短片和图片后,你对火有了怎样的认识?

(通过创设情景使学生回顾燃烧的“功”和“过”,并由此进一步体会“科学是把双刃剑”,只有掌握其规律,才能趋利避害,也激发起学生探究燃烧本质与燃烧条件的兴趣。)

【提 问】怎样才能让火更好的为人类造福呢?引入新课。

燃烧事例 观察到的现象

镁带在空气中燃烧

木炭在氧气中燃烧

红磷在氧气中燃烧

蜡烛在氧气中燃烧

【提 问】火是怎样产生的?

请你将知道的燃烧事例填写在下表中,并与同学们交流、讨论:物质的燃烧有何特征?

事例 观察到的现象

镁条燃烧

燃烧反应的特征:

【归 纳】:

1、 燃烧

1、 燃烧:是一种发光、发热的剧烈的化学反应;

2、 燃烧的现象: 一般会伴随着光、热、烟、焰等现象;

3、 实质:剧烈的氧化反应。

【提 问】燃烧究竟需要怎样的条件呢?请根据自己对燃烧的了解,做出一些猜想。

【交流与实验】交流以下问题(课本P89的交流与讨论的3个问题)

学生根据提供的仪器和物品进行实验。

1、 将分别蘸有酒精、水的小棉花球放到酒精灯火焰上加热片刻,哪个能被点燃?

2、 用透明的玻璃杯罩住燃着的小蜡烛,小蜡烛能长时间的继续燃烧吗?

3、 一根小木条和一小块煤,哪个比较容易点燃?

【师生整理】物质燃烧的条件:

(1) 物质具有可燃性;

(2) 可燃物与氧气接触;

(3) 可燃物的温度需达到燃烧所需要的最低温度。

【提 问】以上条件是否需同时满足,还是只需部分满足。

【演示实验】红磷和白磷燃烧的比较(可通过具体实验或实验录象来完成观察。)

思考: 有什么方法能使水中的白磷燃烧起来呢?

【学生小结】必需同时具备。

【观察与思考】烧不坏的手帕

火焰熄灭后,你观察到原来浸透酒精的手帕发生了什么变化?你能解释其中的原因吗?

【阅读】联想与启示。

【提问】针对问题3进行提问:

在日常生活中有哪些点燃方式?

为什么不同的物质点燃方式不一样?

不同的点燃方式有同样的目的吗?(介绍着火点)

【归纳】可燃物着火点的高低决定点火的方法。

氧气的多少对可燃物燃烧是否有影响呢?

【投影】液化气灶的风口。

【讲解】:在液化气灶具都具有空气的进风口,保证燃料的完全燃烧。物质如果发生不完全燃烧,会发生不堪设想的后果。

说明煤气不完全燃烧产生CO使人中毒的实例。

【活动与探究】蜡烛的不完全燃烧和完全燃烧。

1、 实验:蜡烛的不完全燃烧。

2、 实验现象。

3、 实验解释。

4、 对比:

完全燃烧 不完全燃烧

燃烧条件 有充足的氧气 氧气不充足

燃烧速度 快 慢

生成物 CO2\H2O CO2\CO\H2O\C…

反应式 C+O2CO2 C+O2CO

注意:CO是一种无色无味的有毒气体,吸入人体内的一氧化碳和血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白丧失输氧的能力,人体就因缺氧而死亡。

强调:当发现煤气泄漏时应采取的措施:

1、 打开门窗;2、关闭煤气阀门;3、谨防产生电火花,如:打开排风扇,打电话,开电灯…….

讲述:空气中一氧化碳的来源:

矿物燃料的不完全燃烧,汽车的尾气,煤气泄漏等。

【小结】

燃烧的条件。

【作业】

同步导学部分内容。

教后记:

根据日常生活中的现象和有关实验进行对比分析,逐步归纳出燃烧的条件:如煤放在空气中一般不会自动燃烧起来,这是因为温度没有足够高,因此可燃物燃烧需要达到燃烧时所需要的最低温度(着火点);有些物质(如:石头、砖头、水等)即使在足够高的温度下,且与氧气(或空气)充分接触时,也不会燃烧,这是因为这些物质不具有可燃性;酒精灯的熄灭方式是用灯帽盖灭,那是因为没有了氧气。这样就可以归纳出燃烧的条件了:⑴物质具有可燃性;⑵可燃物与氧气(或空气)接触;⑶温度达到可燃物的着火点。讲解时要注意将课本上的知识与学生的生活实际联系起来。

第 1 页 共 4 页