2.5 生态系统的稳定性(第2课时)习题

文档属性

| 名称 | 2.5 生态系统的稳定性(第2课时)习题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 986.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-03-16 11:54:32 | ||

图片预览

文档简介

《生态系统的稳定性 第2课时》习题

一、选择题

1. 地球陆地表面的40%属于旱地,上面居住着全世界1/3的人口——近20亿人。人类的下列做法中能促使旱地荒漠化的是( )

A.在旱地上进行大规模的农牧业生产活动 B.滥捕乱猎野生动物

C.大量引进外来物种,增加物种的多样性

D.工业的废水和生活的污水大量排入江河湖泊

2. 下列叙述正确的是( )

A.人类的生产活动一定会影响生态系统的稳定性,因此人们一定要限制生产活动

B.人类的生产活动会破坏原生态系统的稳定性,但也可以建立新的稳定性

C.人类社会工业化表明人类活动肯定对生态系统造成消极影响

D.森林对生态系统的稳定性有重要作用,因此人们不能砍伐森林

3. 某牧草留种区,为了预防鸟啄食草籽,用网把种区罩起来。后来发现草的叶子几乎被虫吃光了。造成这种现象的根本原因是( )

A.害虫过度繁殖 B.干旱缺水引起害虫爆发

C.食物链被破坏 D.害虫产生变异新类型

4. 近年来,聊城市遭受多种外来物种的入侵,如美国白蛾、黄顶菊、水葫芦、巴西龟等,对聊城市的生态环境造成了很大的影响。下面对外来入侵物种的有关描述,正确的是( )

①影响本地部分物种的生存,破坏本地生态平衡

②造成本地部分物种的灭绝,危及本地生物的多样性

③外来物种的入侵,有利本地生物优胜劣汰

④外来物种的入侵,丰富了本地生物的多样性

A.①② B.①②③ C.③④ D.②③

5. 在我国西部大开发的战略中,“保护天然林”和“退耕还林”是两项重要内容,采取这两项措施的首要目标是( )

A.开展生态旅游 B.发展畜牧业

C.增加木材产量 D.改善生态环境

6. 保护自然资源和珍贵、稀有动植物,最为有效的措施是( )

A.建立自然保护区,保护生物的栖息环境 B.围湖造田,种植多种农作物

C.利用无性繁殖技术,保护濒危动植物 D.退耕还林,减少农药的使用

7. 据调查,目前我国四分之一以上的国土荒漠化,每年因荒漠化造成的直接经济损失达500亿元。为治理国土荒漠化,我国在全国范围内实施了“退耕还林、还草、还湖”措施,其生态学原理是( )

A.增加生产者的种类和数量 B.增加生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性

C.增加食物链中的营养级 D.增加生物种类,提高生态系统的自我调节能力

8. 海南黑冠长臂猿是国家一级保护动物,在上世纪五十年代曾有2000多只,可是到了七十年代末仅剩7只,1980年建立自然保护区后,现在才有22只。造成当年黑冠长臂猿数量减少的主要原因是( )

A.自然灾害 B.外来物种入侵

C.食物缺乏 D.人类乱捕滥杀和破坏其生存环境

9. 2013年底,浙江省委、省政府发出了“治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水”的五水共治动员令。下列做法与“五水共治”行动相符合的是( )

A.围湖造田 B.随意倾倒生活垃圾

C.及时拧紧水龙头 D.工业废水直接排入河流

10. 近年来,不少地方的河流被密密麻麻的水葫芦所覆盖,水葫芦泛滥成灾。下列哪项不是水葫芦泛滥的原因( )

A.繁殖速度快 B.净化污水

C.适应当地环境能力强 D.缺乏天敌

11. 近些年,北方地区频现沙尘暴,造成了很大的环境问题。沙尘暴的成因与下列哪项有关( )

A.只是人为因素引起 B.只是自然因素引起

C.人为因素和自然因素的共同作用 D.生态系统的自动调节能力丧失

12. 下列哪一项不属于我国植被面临的主要问题( )

A.森林覆盖率少 B.外来物种引入

C.对森林资源的不合理利用 D.土地沙漠化

13. 我国长白山和武夷山自然保护区主要保护( )

A.珍稀的野生生物资源 B.旅游资源

C.冰川遗迹和褶皱断层 D.自然风景和特殊建筑

二、填空题

14. 生态系统稳定性的因素包括____________因素 和___________因素。____________因素可以导致__________因素的强化或弱化。为了实现对____________生态系统和环境保护的目标,必须贯彻实行“以防为主,___________”的方针。

15. 某湖泊生态系统生物种类丰富,长期处于比较稳定状态。近年来,由于周围农田大量使用农药以及附近居民生活污水的排入,水质污染严重,湖内的动植物的种类和数量急剧减少,成为远近闻名的臭水湾。下表是科研人员对湖内一条食物链中四种食物体内DDT含量的检测结果,请分析回答:

生物类别

A]

B

C

D

DDT含量(ppm)

0.008

0.39

0.03

3.27

(1)写出A、B、C、D四种生物之间的食物关系__A→C→ B→D__。该食物链中,若次级消费者要获得100千焦的能量,最少需消耗第一营养级的能量为___________。

(2)除表中生物外,该生态系统至少还应有______________________等成分。

(3)人工建造的鱼塘生态系统稳定性往往比天然的湖泊生态系统弱,这是因为鱼塘生态系统_____________________。

(4)污染使湖泊中动植物种类和数量急剧减少,这说明生态系统的__自我调节能力___________,因此,威胁该生态系统生物多样性的主要原因是______________________。

(5)若该湖泊中生活着少量的扬子鳄,面对恶劣的生存环境,请给出相应的保护措施以保证扬子鳄的生存与繁衍:______________________。

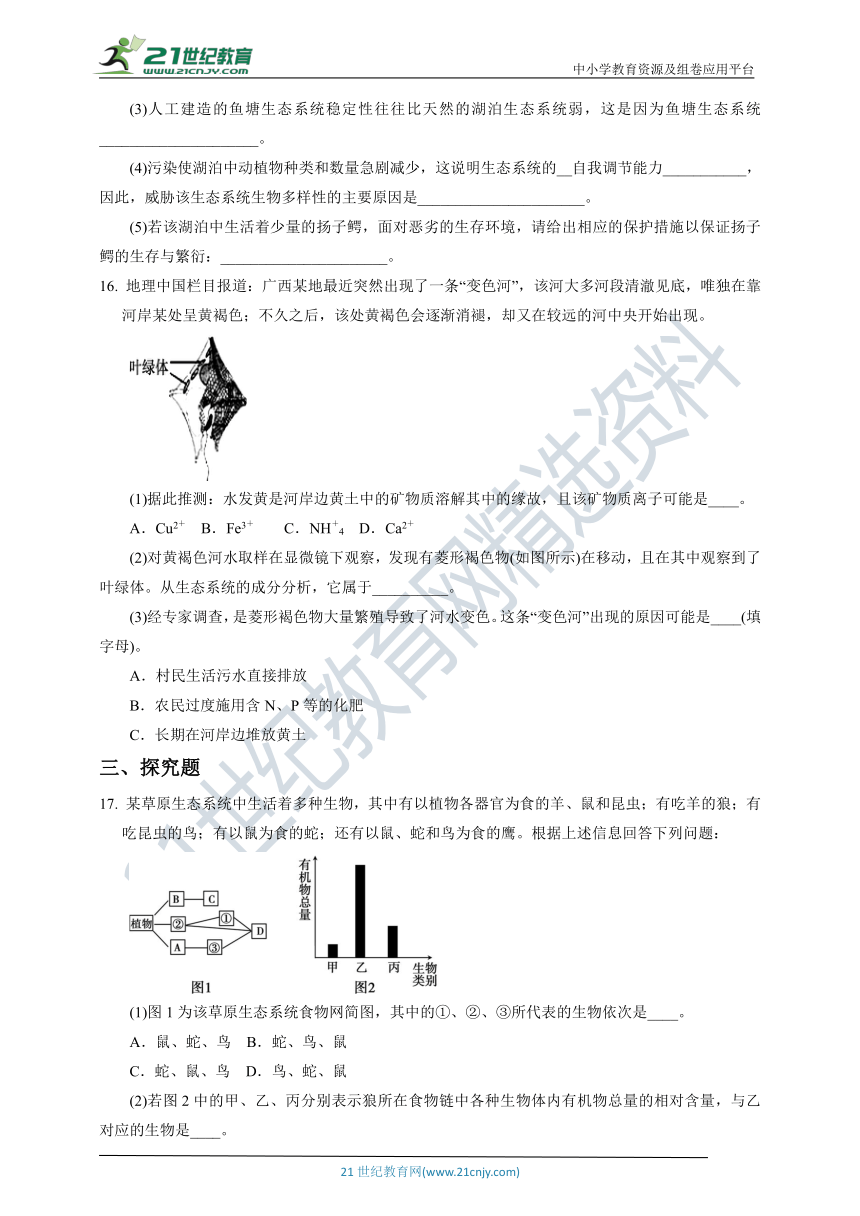

16. 地理中国栏目报道:广西某地最近突然出现了一条“变色河”,该河大多河段清澈见底,唯独在靠河岸某处呈黄褐色;不久之后,该处黄褐色会逐渐消褪,却又在较远的河中央开始出现。

(1)据此推测:水发黄是河岸边黄土中的矿物质溶解其中的缘故,且该矿物质离子可能是____。

A.Cu2+ B.Fe3+ C.NH+4 D.Ca2+

(2)对黄褐色河水取样在显微镜下观察,发现有菱形褐色物(如图所示)在移动,且在其中观察到了叶绿体。从生态系统的成分分析,它属于__________。

(3)经专家调查,是菱形褐色物大量繁殖导致了河水变色。这条“变色河”出现的原因可能是____(填字母)。

A.村民生活污水直接排放

B.农民过度施用含N、P等的化肥

C.长期在河岸边堆放黄土

三、探究题

17. 某草原生态系统中生活着多种生物,其中有以植物各器官为食的羊、鼠和昆虫;有吃羊的狼;有吃昆虫的鸟;有以鼠为食的蛇;还有以鼠、蛇和鸟为食的鹰。根据上述信息回答下列问题:

(1)图1为该草原生态系统食物网简图,其中的①、②、③所代表的生物依次是____。

A.鼠、蛇、鸟 B.蛇、鸟、鼠

C.蛇、鼠、鸟 D.鸟、蛇、鼠

(2)若图2中的甲、乙、丙分别表示狼所在食物链中各种生物体内有机物总量的相对含量,与乙对应的生物是____。

(3)草原生态系统是重要的畜牧业基地,蕴含丰富的矿产资源。

近年来由于人类的不合理开发、过度放牧等活动,造成了草场退化、荒漠化扩大以及污染加剧。研究发现该生态系统中鹰体内积累的重金属铅最多,这种现象称为______________。请你结合所学知识提出一项保护草原生态系统的具体措施: 。

18. 科学探究小组做了四个生态瓶,编号分别为A、B、C、D。在瓶中分别加入适量的澄清池塘水(pH=7)、一定量的小鱼、螺蛳、小虾,并放入等量的水草,瓶口密封(如图所示)。然后摆放在阳光充足的窗台上。对四个生态瓶进行了一个星期观察,发现瓶内的生物生存状态良好。

请根据上述材料回答。

(1)图中属于脊椎动物的是_____________。

(2)在生态瓶中,水草属于生态系统成分中的____________。

(3)持续光照8小时后,瓶内液体pH最接近7的生态瓶是___________(填字母标号)。

(4)若要研究小虾对水草生长的影响,最好选择____________(填字母标号)两个生态瓶进行观察比较。

(5)通过对四个生态瓶内水草、鱼、螺蛳、虾的进一步观察,结果却发现:D生态瓶内的虾存活时间最短,你认为其重要原因之一是______________________________。

四、材料题

19. 阅读下面材料,根据所学知识回答问题。

材料一 武河湿地位于临沂城南,属于沂河水域的一部分,是临沂市最大的湿地公园。政府十分重视湿地的开发、利用与保护。目前,湿地内水质清澈,水草丰富,水岸两侧芦苇、香蒲等长势旺盛,水中鱼材料二 云南滇池是中国第六大淡水湖,面积1000多公顷,以前湖水清澈,水生植物丰富,是许多鱼类和鸟类的栖息地,被誉为“高原明珠”,后因水质污染,水葫芦疯长,几乎覆盖了整个滇池,使很多水生生物几乎绝迹。水葫芦,原产南美洲,20世纪70年代作为猪饲料引入我国,现广泛分布于华北、华南、华东大部分省市河流、湖泊和池塘中。上海崇明岛也已成为水葫芦重灾区,不仅鱼类、贝类大量死亡,岛上的鸟的种类和数量也在锐减。虾成群,引来大量野鸭、白鹭等喜食鱼虾的鸟类在此捕食栖息。

(1)请你写出资料一中的一条食物链_______________;湿地生态系统被称为地球之“肾”,作为一个完整生态系统在资料一中并没有呈现的成分是___________。

(2)资料二显示,云南滇池和上海崇明岛的生物多样性受到威胁的主要原因是_________________;水葫芦的疯长影响其他水生生物生存的原因是_______________________________。

(3)人类的社会生活和生产活动直接影响着生物的多样性,请你结合实际,为保护生物的多样性提出三点建议:______________、_______________、__________________。

《生态系统的稳定性 第1课时》 习题答案

1.【答案】A

2.【答案】B

3.【答案】C

4.【答案】A

5.【答案】D

6.【答案】A

7.【答案】D

8.【答案】D

9.【答案】C

10.【答案】B

【解析】生物入侵是指某种生物从外地自然传入或人为引种后成为野生状态,并对本地生态系统造成一定危害的现象.水葫芦原产于南美,在原产地巴西由于受生物天敌的控制,仅以一种观赏性植物零散分布于水体,1844年在美国的博览会上曾被喻为“美化世界的淡紫色花冠”;1901年作为花卉引入中国,30年代作为畜禽饲料引入中国内地各省,并作为观赏和净化水质的植物推广种植.然而水葫芦繁殖速度极快,生长时会消耗大量溶解氧,大量的水葫芦覆盖河面,容易造成水质恶化,影响水底生物的生长;由于繁殖迅速,又几乎没有竞争对手和天敌,在我国南方江河湖泊中发展迅速,成为我国淡水水体中主要的外来入侵物种.

11.【答案】C

12.【答案】B

【解析】我国植被面临的主要问题有:我国人均森林覆盖率低,又加上长期以来对森林资源的不合理利用,伐优留劣、乱砍滥伐,使森林生态系统呈退化趋势,人均森林面积少,对草原的过度放牧使许多草场退化、沙化,导致土地沙漠化.外来物种入侵主要是指外来的或者非本地的物种对农林牧渔业的生产、自然环境、人畜健康造成的危害.

13.【答案】C

14.【答案】自然 人为 人为 自然 自然 防治结合

15.【答案】(1) A→C→ B→D 2500千焦 (2) 分解者和非生物因素 (3)生物种类少,营养结构简单(自我调节能力小) (4) 自我调节能力 栖息地的破坏和丧失 (5)迁出该湖泊,人工圈养,建立繁殖研究中心进行繁育等

【解析】(1)由于生物富集现象,一些有害物质通过食物链其浓度随消费者级别的升高而逐步增加,所以有害物质的浓度总是在最高级别的消费者体内积累最多.食物链是:A→C→B→D,而有毒物质通过食物链不断积累在;在该食物链,若次级消费者要获得100千焦能量,最少需消耗第一营养级的能量为100千焦÷20%÷20%=2500千焦;

(2)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,其中生物部分又分为生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌);表中有生产者和消费者,该生态系统至少还应有分解者和非生物成分等成分;

(3)人工建造的鱼塘生态系统稳定性往往比天然的湖泊生态系统弱,这是因为鱼塘生态系统生物种类较少,营养结构简单;

(4)在生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持相对稳定的状态,这种现象就叫生态平衡.生态平衡是一种动态的、相对的平衡,不是生物数量的恒定不变,如动物有迁入、有迁出,有死亡、有出生,各种生物的数量是变化的,又是相对稳定的,总会因系统中某一部分先发生改变,引起不平衡,然后依靠生态系统的自我调节能力使其又进入新的平衡状态.正是这种从平衡到不平衡到又建立新的平衡的反复过程,推动了生态系统整体和各组成部分的发展与进化.生态系统的自动调节能力是有限的;威胁该生态系统生物多样性的主要原因是环境的污染;

(5)如果该湖泊中生活着少量扬子鳄,面对恶劣的生存环境,请给出相应的保护措施以保证扬子鳄的生存与繁衍:不向河中乱扔垃圾,加强水域污染防护等.

16.【答案】(1)B (2)生产者 (3)AB

【解析】(1)Fe 3+ 是黄色,水发黄是河岸边黄土中的Fe 3+ 溶解的缘故.因此,选项B符合题意.

(2)生态系统的组成包括生物部分和非生物部分,其中生物部分包括生产者、消费者和分解者;非生物部分如阳光、空气、水等.植物的绿色部分含有叶绿体,叶绿体是光合作用的场所,植物能够通过光合作用制造有机物.有机物中储存着来自阳光的能量.植物制造的有机物,不仅供给了植物自身,也是动物的食物来源,因此,植物是生态系统中的生产者.

(3)水体富营养化是为生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象.水体出现富营养化现象时,浮游藻类大量繁殖,形成水华.因占优势的浮游藻类的颜色不同,水面往往呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等.这种现象在海洋中则叫做赤潮.水体富营养化的形成是因为人类排放的工业废水、生活污水中含有大量氮、磷的有机物以及过度施用含氮、磷的化肥等水污染导致的.可见,选项A、B符合题意.

17.【答案】(1)C (2)植物 (3)生物富集 合理放牧,退耕还草,种植防护林,加强教育和法制管理,科学规范采矿等。

【解析】(1)生产者和消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系,这样就形成了食物链.一个生态系统中往往有很多条食物链,它们往往彼此交错连接,这样就形成了食物网.计算食物网中食物链的条数,先从生产者开始数有几个分支,再分别数出每个分支有几条,最后求出这些分支的条数和;食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链由生产者开始,由最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者.故选项B正确.

(2)生物具有一下特征:1、生物的生活需要营养.2、生物能够进行呼吸.3、生物能排出体内产生的废物.4、生物能够对外界刺激作出反应.5、生物能够生长和繁殖.6、除病毒外,生物都是由细胞构成的.“老鼠发现鹰后迅速奔跑离开”这种现象说明生物具有的特征是生物能够对外界刺激作出的一种防御性反应.故选项B正确.

(3)生态系统包括生物部分和非生物部分.非生物部分包括阳光、空气、水、土壤等,生物部分包括生产者、消费者和分解者,其中生产者是植物,消费者是动物

18.【答案】(1)小鱼 (2)生产者 (3)A (4)A和B (5) 缺氧(回答二氧化碳过多,pH太低;虾被小鱼捕食;虾缺少食物;环境承载量有限,虾的竞争能力弱均可)

【解析】(1)根据动物体内有无脊柱可以把动物分为脊椎动物和无脊椎动物,脊椎动物体内有有脊椎骨组成的脊柱,脊椎动物包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类;无脊椎动物,体内没有脊椎骨组成的脊柱,无脊椎动物包括原生动物、腔肠动物、环节动物、软体动物、节肢动物.小鱼属于鱼类,体内有有脊椎骨组成的脊柱,属于脊椎动物;而螺蛳属于软体动物、小虾属于节肢动物,都属于无脊椎动物.

(2)生态系统包括生物成分和非生物成分,非生物成分是生物赖以生存的物质和能量的源泉,为各种生物提供必要的营养物质和必要的生存环境.生物成分包括生产者、消费者和分解者.生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;消费者主要指各种动物,在促进生物圈中的物质循环起重要作用;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环.因此在生态瓶中,水草属于生态系统成分中的生产者.

(3)光合作用吸收二氧化碳、释放氧气,而呼吸作用吸收氧气、释放二氧化碳.B、C、D中有动物(消费者),动物吃水草,使水草的数量减少,导致光合作用减弱,并且动物呼吸作用释放二氧化碳,导致瓶内二氧化碳比A瓶内的多.因此持续光照8小时后,瓶内二氧化碳变化最小的是A,故瓶内液体pH最接近7的生态瓶是A.

(4)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验.根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组.没有处理是的就是对照组.若要研究小虾对水草生长的影响,就要设置以小虾为唯一变量的对照组.因此最好选择A和B两个生态瓶进行观察比较.(填字母标号)

(5)D生态瓶内消费者数量多,导致水草数量最少,光合作用释放的氧气最少,而瓶内消耗的氧气最多,最终缺氧导致小虾死亡.(或二氧化碳过多PH值太低、虾被小鱼捕食、虾缺少食物、环境承载数量有限、虾的竞争能力弱均可)

【解析】(1)通过资料一可知,食物链是植物→鱼→野鸭、水草→鱼→白鹭、植物→虾→鱼→野鸭等;在资料一中具有生产者、消费者和非生物成分,未被提及的生物成分是细菌、真菌等分解者.

(2)云南滇池为了净化污水,从国外引进了叫做“水葫芦”的植物,由于这种植物迅速疯长,很快就遮盖了整个滇池,致使滇池内很多水生生物几乎绝迹,表明外来物种入侵也是威胁生物生存的原因.由于引进水葫芦时没有引进它的天敌,致使水葫芦疯长,几乎遮盖了整个滇池,使水中生物见不到阳光,影响其它生物的生长.使得其他水生生物失去生存空间和营养物质.(只要表述合理体现出生存竞争的含义即可)

(3)生物必须适应环境才能生存,当生态系统发生剧烈变化时,一些生物不在适应环境,迁走或死亡,因此也会加速种类多样性和基因多样性的丧失,因此,应减少环境污染;合理开发和利用动植物资源;加强对入境生物的检疫;植树造林;建立自然保护区等.

一、选择题

1. 地球陆地表面的40%属于旱地,上面居住着全世界1/3的人口——近20亿人。人类的下列做法中能促使旱地荒漠化的是( )

A.在旱地上进行大规模的农牧业生产活动 B.滥捕乱猎野生动物

C.大量引进外来物种,增加物种的多样性

D.工业的废水和生活的污水大量排入江河湖泊

2. 下列叙述正确的是( )

A.人类的生产活动一定会影响生态系统的稳定性,因此人们一定要限制生产活动

B.人类的生产活动会破坏原生态系统的稳定性,但也可以建立新的稳定性

C.人类社会工业化表明人类活动肯定对生态系统造成消极影响

D.森林对生态系统的稳定性有重要作用,因此人们不能砍伐森林

3. 某牧草留种区,为了预防鸟啄食草籽,用网把种区罩起来。后来发现草的叶子几乎被虫吃光了。造成这种现象的根本原因是( )

A.害虫过度繁殖 B.干旱缺水引起害虫爆发

C.食物链被破坏 D.害虫产生变异新类型

4. 近年来,聊城市遭受多种外来物种的入侵,如美国白蛾、黄顶菊、水葫芦、巴西龟等,对聊城市的生态环境造成了很大的影响。下面对外来入侵物种的有关描述,正确的是( )

①影响本地部分物种的生存,破坏本地生态平衡

②造成本地部分物种的灭绝,危及本地生物的多样性

③外来物种的入侵,有利本地生物优胜劣汰

④外来物种的入侵,丰富了本地生物的多样性

A.①② B.①②③ C.③④ D.②③

5. 在我国西部大开发的战略中,“保护天然林”和“退耕还林”是两项重要内容,采取这两项措施的首要目标是( )

A.开展生态旅游 B.发展畜牧业

C.增加木材产量 D.改善生态环境

6. 保护自然资源和珍贵、稀有动植物,最为有效的措施是( )

A.建立自然保护区,保护生物的栖息环境 B.围湖造田,种植多种农作物

C.利用无性繁殖技术,保护濒危动植物 D.退耕还林,减少农药的使用

7. 据调查,目前我国四分之一以上的国土荒漠化,每年因荒漠化造成的直接经济损失达500亿元。为治理国土荒漠化,我国在全国范围内实施了“退耕还林、还草、还湖”措施,其生态学原理是( )

A.增加生产者的种类和数量 B.增加生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性

C.增加食物链中的营养级 D.增加生物种类,提高生态系统的自我调节能力

8. 海南黑冠长臂猿是国家一级保护动物,在上世纪五十年代曾有2000多只,可是到了七十年代末仅剩7只,1980年建立自然保护区后,现在才有22只。造成当年黑冠长臂猿数量减少的主要原因是( )

A.自然灾害 B.外来物种入侵

C.食物缺乏 D.人类乱捕滥杀和破坏其生存环境

9. 2013年底,浙江省委、省政府发出了“治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水”的五水共治动员令。下列做法与“五水共治”行动相符合的是( )

A.围湖造田 B.随意倾倒生活垃圾

C.及时拧紧水龙头 D.工业废水直接排入河流

10. 近年来,不少地方的河流被密密麻麻的水葫芦所覆盖,水葫芦泛滥成灾。下列哪项不是水葫芦泛滥的原因( )

A.繁殖速度快 B.净化污水

C.适应当地环境能力强 D.缺乏天敌

11. 近些年,北方地区频现沙尘暴,造成了很大的环境问题。沙尘暴的成因与下列哪项有关( )

A.只是人为因素引起 B.只是自然因素引起

C.人为因素和自然因素的共同作用 D.生态系统的自动调节能力丧失

12. 下列哪一项不属于我国植被面临的主要问题( )

A.森林覆盖率少 B.外来物种引入

C.对森林资源的不合理利用 D.土地沙漠化

13. 我国长白山和武夷山自然保护区主要保护( )

A.珍稀的野生生物资源 B.旅游资源

C.冰川遗迹和褶皱断层 D.自然风景和特殊建筑

二、填空题

14. 生态系统稳定性的因素包括____________因素 和___________因素。____________因素可以导致__________因素的强化或弱化。为了实现对____________生态系统和环境保护的目标,必须贯彻实行“以防为主,___________”的方针。

15. 某湖泊生态系统生物种类丰富,长期处于比较稳定状态。近年来,由于周围农田大量使用农药以及附近居民生活污水的排入,水质污染严重,湖内的动植物的种类和数量急剧减少,成为远近闻名的臭水湾。下表是科研人员对湖内一条食物链中四种食物体内DDT含量的检测结果,请分析回答:

生物类别

A]

B

C

D

DDT含量(ppm)

0.008

0.39

0.03

3.27

(1)写出A、B、C、D四种生物之间的食物关系__A→C→ B→D__。该食物链中,若次级消费者要获得100千焦的能量,最少需消耗第一营养级的能量为___________。

(2)除表中生物外,该生态系统至少还应有______________________等成分。

(3)人工建造的鱼塘生态系统稳定性往往比天然的湖泊生态系统弱,这是因为鱼塘生态系统_____________________。

(4)污染使湖泊中动植物种类和数量急剧减少,这说明生态系统的__自我调节能力___________,因此,威胁该生态系统生物多样性的主要原因是______________________。

(5)若该湖泊中生活着少量的扬子鳄,面对恶劣的生存环境,请给出相应的保护措施以保证扬子鳄的生存与繁衍:______________________。

16. 地理中国栏目报道:广西某地最近突然出现了一条“变色河”,该河大多河段清澈见底,唯独在靠河岸某处呈黄褐色;不久之后,该处黄褐色会逐渐消褪,却又在较远的河中央开始出现。

(1)据此推测:水发黄是河岸边黄土中的矿物质溶解其中的缘故,且该矿物质离子可能是____。

A.Cu2+ B.Fe3+ C.NH+4 D.Ca2+

(2)对黄褐色河水取样在显微镜下观察,发现有菱形褐色物(如图所示)在移动,且在其中观察到了叶绿体。从生态系统的成分分析,它属于__________。

(3)经专家调查,是菱形褐色物大量繁殖导致了河水变色。这条“变色河”出现的原因可能是____(填字母)。

A.村民生活污水直接排放

B.农民过度施用含N、P等的化肥

C.长期在河岸边堆放黄土

三、探究题

17. 某草原生态系统中生活着多种生物,其中有以植物各器官为食的羊、鼠和昆虫;有吃羊的狼;有吃昆虫的鸟;有以鼠为食的蛇;还有以鼠、蛇和鸟为食的鹰。根据上述信息回答下列问题:

(1)图1为该草原生态系统食物网简图,其中的①、②、③所代表的生物依次是____。

A.鼠、蛇、鸟 B.蛇、鸟、鼠

C.蛇、鼠、鸟 D.鸟、蛇、鼠

(2)若图2中的甲、乙、丙分别表示狼所在食物链中各种生物体内有机物总量的相对含量,与乙对应的生物是____。

(3)草原生态系统是重要的畜牧业基地,蕴含丰富的矿产资源。

近年来由于人类的不合理开发、过度放牧等活动,造成了草场退化、荒漠化扩大以及污染加剧。研究发现该生态系统中鹰体内积累的重金属铅最多,这种现象称为______________。请你结合所学知识提出一项保护草原生态系统的具体措施: 。

18. 科学探究小组做了四个生态瓶,编号分别为A、B、C、D。在瓶中分别加入适量的澄清池塘水(pH=7)、一定量的小鱼、螺蛳、小虾,并放入等量的水草,瓶口密封(如图所示)。然后摆放在阳光充足的窗台上。对四个生态瓶进行了一个星期观察,发现瓶内的生物生存状态良好。

请根据上述材料回答。

(1)图中属于脊椎动物的是_____________。

(2)在生态瓶中,水草属于生态系统成分中的____________。

(3)持续光照8小时后,瓶内液体pH最接近7的生态瓶是___________(填字母标号)。

(4)若要研究小虾对水草生长的影响,最好选择____________(填字母标号)两个生态瓶进行观察比较。

(5)通过对四个生态瓶内水草、鱼、螺蛳、虾的进一步观察,结果却发现:D生态瓶内的虾存活时间最短,你认为其重要原因之一是______________________________。

四、材料题

19. 阅读下面材料,根据所学知识回答问题。

材料一 武河湿地位于临沂城南,属于沂河水域的一部分,是临沂市最大的湿地公园。政府十分重视湿地的开发、利用与保护。目前,湿地内水质清澈,水草丰富,水岸两侧芦苇、香蒲等长势旺盛,水中鱼材料二 云南滇池是中国第六大淡水湖,面积1000多公顷,以前湖水清澈,水生植物丰富,是许多鱼类和鸟类的栖息地,被誉为“高原明珠”,后因水质污染,水葫芦疯长,几乎覆盖了整个滇池,使很多水生生物几乎绝迹。水葫芦,原产南美洲,20世纪70年代作为猪饲料引入我国,现广泛分布于华北、华南、华东大部分省市河流、湖泊和池塘中。上海崇明岛也已成为水葫芦重灾区,不仅鱼类、贝类大量死亡,岛上的鸟的种类和数量也在锐减。虾成群,引来大量野鸭、白鹭等喜食鱼虾的鸟类在此捕食栖息。

(1)请你写出资料一中的一条食物链_______________;湿地生态系统被称为地球之“肾”,作为一个完整生态系统在资料一中并没有呈现的成分是___________。

(2)资料二显示,云南滇池和上海崇明岛的生物多样性受到威胁的主要原因是_________________;水葫芦的疯长影响其他水生生物生存的原因是_______________________________。

(3)人类的社会生活和生产活动直接影响着生物的多样性,请你结合实际,为保护生物的多样性提出三点建议:______________、_______________、__________________。

《生态系统的稳定性 第1课时》 习题答案

1.【答案】A

2.【答案】B

3.【答案】C

4.【答案】A

5.【答案】D

6.【答案】A

7.【答案】D

8.【答案】D

9.【答案】C

10.【答案】B

【解析】生物入侵是指某种生物从外地自然传入或人为引种后成为野生状态,并对本地生态系统造成一定危害的现象.水葫芦原产于南美,在原产地巴西由于受生物天敌的控制,仅以一种观赏性植物零散分布于水体,1844年在美国的博览会上曾被喻为“美化世界的淡紫色花冠”;1901年作为花卉引入中国,30年代作为畜禽饲料引入中国内地各省,并作为观赏和净化水质的植物推广种植.然而水葫芦繁殖速度极快,生长时会消耗大量溶解氧,大量的水葫芦覆盖河面,容易造成水质恶化,影响水底生物的生长;由于繁殖迅速,又几乎没有竞争对手和天敌,在我国南方江河湖泊中发展迅速,成为我国淡水水体中主要的外来入侵物种.

11.【答案】C

12.【答案】B

【解析】我国植被面临的主要问题有:我国人均森林覆盖率低,又加上长期以来对森林资源的不合理利用,伐优留劣、乱砍滥伐,使森林生态系统呈退化趋势,人均森林面积少,对草原的过度放牧使许多草场退化、沙化,导致土地沙漠化.外来物种入侵主要是指外来的或者非本地的物种对农林牧渔业的生产、自然环境、人畜健康造成的危害.

13.【答案】C

14.【答案】自然 人为 人为 自然 自然 防治结合

15.【答案】(1) A→C→ B→D 2500千焦 (2) 分解者和非生物因素 (3)生物种类少,营养结构简单(自我调节能力小) (4) 自我调节能力 栖息地的破坏和丧失 (5)迁出该湖泊,人工圈养,建立繁殖研究中心进行繁育等

【解析】(1)由于生物富集现象,一些有害物质通过食物链其浓度随消费者级别的升高而逐步增加,所以有害物质的浓度总是在最高级别的消费者体内积累最多.食物链是:A→C→B→D,而有毒物质通过食物链不断积累在;在该食物链,若次级消费者要获得100千焦能量,最少需消耗第一营养级的能量为100千焦÷20%÷20%=2500千焦;

(2)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,其中生物部分又分为生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌);表中有生产者和消费者,该生态系统至少还应有分解者和非生物成分等成分;

(3)人工建造的鱼塘生态系统稳定性往往比天然的湖泊生态系统弱,这是因为鱼塘生态系统生物种类较少,营养结构简单;

(4)在生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持相对稳定的状态,这种现象就叫生态平衡.生态平衡是一种动态的、相对的平衡,不是生物数量的恒定不变,如动物有迁入、有迁出,有死亡、有出生,各种生物的数量是变化的,又是相对稳定的,总会因系统中某一部分先发生改变,引起不平衡,然后依靠生态系统的自我调节能力使其又进入新的平衡状态.正是这种从平衡到不平衡到又建立新的平衡的反复过程,推动了生态系统整体和各组成部分的发展与进化.生态系统的自动调节能力是有限的;威胁该生态系统生物多样性的主要原因是环境的污染;

(5)如果该湖泊中生活着少量扬子鳄,面对恶劣的生存环境,请给出相应的保护措施以保证扬子鳄的生存与繁衍:不向河中乱扔垃圾,加强水域污染防护等.

16.【答案】(1)B (2)生产者 (3)AB

【解析】(1)Fe 3+ 是黄色,水发黄是河岸边黄土中的Fe 3+ 溶解的缘故.因此,选项B符合题意.

(2)生态系统的组成包括生物部分和非生物部分,其中生物部分包括生产者、消费者和分解者;非生物部分如阳光、空气、水等.植物的绿色部分含有叶绿体,叶绿体是光合作用的场所,植物能够通过光合作用制造有机物.有机物中储存着来自阳光的能量.植物制造的有机物,不仅供给了植物自身,也是动物的食物来源,因此,植物是生态系统中的生产者.

(3)水体富营养化是为生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象.水体出现富营养化现象时,浮游藻类大量繁殖,形成水华.因占优势的浮游藻类的颜色不同,水面往往呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等.这种现象在海洋中则叫做赤潮.水体富营养化的形成是因为人类排放的工业废水、生活污水中含有大量氮、磷的有机物以及过度施用含氮、磷的化肥等水污染导致的.可见,选项A、B符合题意.

17.【答案】(1)C (2)植物 (3)生物富集 合理放牧,退耕还草,种植防护林,加强教育和法制管理,科学规范采矿等。

【解析】(1)生产者和消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系,这样就形成了食物链.一个生态系统中往往有很多条食物链,它们往往彼此交错连接,这样就形成了食物网.计算食物网中食物链的条数,先从生产者开始数有几个分支,再分别数出每个分支有几条,最后求出这些分支的条数和;食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链由生产者开始,由最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者.故选项B正确.

(2)生物具有一下特征:1、生物的生活需要营养.2、生物能够进行呼吸.3、生物能排出体内产生的废物.4、生物能够对外界刺激作出反应.5、生物能够生长和繁殖.6、除病毒外,生物都是由细胞构成的.“老鼠发现鹰后迅速奔跑离开”这种现象说明生物具有的特征是生物能够对外界刺激作出的一种防御性反应.故选项B正确.

(3)生态系统包括生物部分和非生物部分.非生物部分包括阳光、空气、水、土壤等,生物部分包括生产者、消费者和分解者,其中生产者是植物,消费者是动物

18.【答案】(1)小鱼 (2)生产者 (3)A (4)A和B (5) 缺氧(回答二氧化碳过多,pH太低;虾被小鱼捕食;虾缺少食物;环境承载量有限,虾的竞争能力弱均可)

【解析】(1)根据动物体内有无脊柱可以把动物分为脊椎动物和无脊椎动物,脊椎动物体内有有脊椎骨组成的脊柱,脊椎动物包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类;无脊椎动物,体内没有脊椎骨组成的脊柱,无脊椎动物包括原生动物、腔肠动物、环节动物、软体动物、节肢动物.小鱼属于鱼类,体内有有脊椎骨组成的脊柱,属于脊椎动物;而螺蛳属于软体动物、小虾属于节肢动物,都属于无脊椎动物.

(2)生态系统包括生物成分和非生物成分,非生物成分是生物赖以生存的物质和能量的源泉,为各种生物提供必要的营养物质和必要的生存环境.生物成分包括生产者、消费者和分解者.生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;消费者主要指各种动物,在促进生物圈中的物质循环起重要作用;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环.因此在生态瓶中,水草属于生态系统成分中的生产者.

(3)光合作用吸收二氧化碳、释放氧气,而呼吸作用吸收氧气、释放二氧化碳.B、C、D中有动物(消费者),动物吃水草,使水草的数量减少,导致光合作用减弱,并且动物呼吸作用释放二氧化碳,导致瓶内二氧化碳比A瓶内的多.因此持续光照8小时后,瓶内二氧化碳变化最小的是A,故瓶内液体pH最接近7的生态瓶是A.

(4)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验.根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组.没有处理是的就是对照组.若要研究小虾对水草生长的影响,就要设置以小虾为唯一变量的对照组.因此最好选择A和B两个生态瓶进行观察比较.(填字母标号)

(5)D生态瓶内消费者数量多,导致水草数量最少,光合作用释放的氧气最少,而瓶内消耗的氧气最多,最终缺氧导致小虾死亡.(或二氧化碳过多PH值太低、虾被小鱼捕食、虾缺少食物、环境承载数量有限、虾的竞争能力弱均可)

【解析】(1)通过资料一可知,食物链是植物→鱼→野鸭、水草→鱼→白鹭、植物→虾→鱼→野鸭等;在资料一中具有生产者、消费者和非生物成分,未被提及的生物成分是细菌、真菌等分解者.

(2)云南滇池为了净化污水,从国外引进了叫做“水葫芦”的植物,由于这种植物迅速疯长,很快就遮盖了整个滇池,致使滇池内很多水生生物几乎绝迹,表明外来物种入侵也是威胁生物生存的原因.由于引进水葫芦时没有引进它的天敌,致使水葫芦疯长,几乎遮盖了整个滇池,使水中生物见不到阳光,影响其它生物的生长.使得其他水生生物失去生存空间和营养物质.(只要表述合理体现出生存竞争的含义即可)

(3)生物必须适应环境才能生存,当生态系统发生剧烈变化时,一些生物不在适应环境,迁走或死亡,因此也会加速种类多样性和基因多样性的丧失,因此,应减少环境污染;合理开发和利用动植物资源;加强对入境生物的检疫;植树造林;建立自然保护区等.

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况