高中生物人教版必修三第四章 群落的结构及演替(复习导学案)

文档属性

| 名称 | 高中生物人教版必修三第四章 群落的结构及演替(复习导学案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 574.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-01-25 17:31:44 | ||

图片预览

文档简介

第四章 群落的结构及演替(复习导学案)

【学习目标】掌握群落的结构及演替。

【学习重难点】群落的特征及种间关系。

【学习过程】

【自主学习】

群落:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。包括全部动物、植物、微生物(或生产者消费者、分解者)。

特征:物种的丰富度、种间关系、空间结构、群落的演替等。

知识点 1:群落的物种组成

1.衡量指标: (群落中物种数目的多少)

2.研究意义: 。(不同的群落物种组成不同,优势种也不同)

3.探究实验:土壤中小动物类群丰富度的研究。

(1)调查方法是: (适用范围为活动能力强(不适合样方法)、身体微小(不适合标志重 捕法)的土壤小动物)

(3)结论:组成不同群落的优势种是不同的;不同群落的物种丰富度是不同的。一般来说,环境条件越优越,群落发育的时间越长,物种越多,群落结构也越复杂。

【典例 1】下列有关生物丰富度的说法,正确的是( )

A.丰富度是指单位面积或空间内生物个体数目的多少

B.越靠近热带地区,生物的丰富度一定越高

C.一般来说,某个区域生物丰富度越高,该区域的生态系统抵抗力稳定性越高

D.在探究土壤中小动物丰富度的过程中,要对取样土壤中的各种生物个体逐个计数

【典例 2】有关土壤动物研究的叙述,正确的是( )

A.土壤动物是一个种群,出生率和死亡率是决定其种群密度的直接因素

B.采集土壤小动物时要利用其趋暗、趋湿、避高温的特点

C. 随机扫取表层土取样,可以调查土壤小动物类群丰富度

D.土壤动物的种间关系主要是互利共生

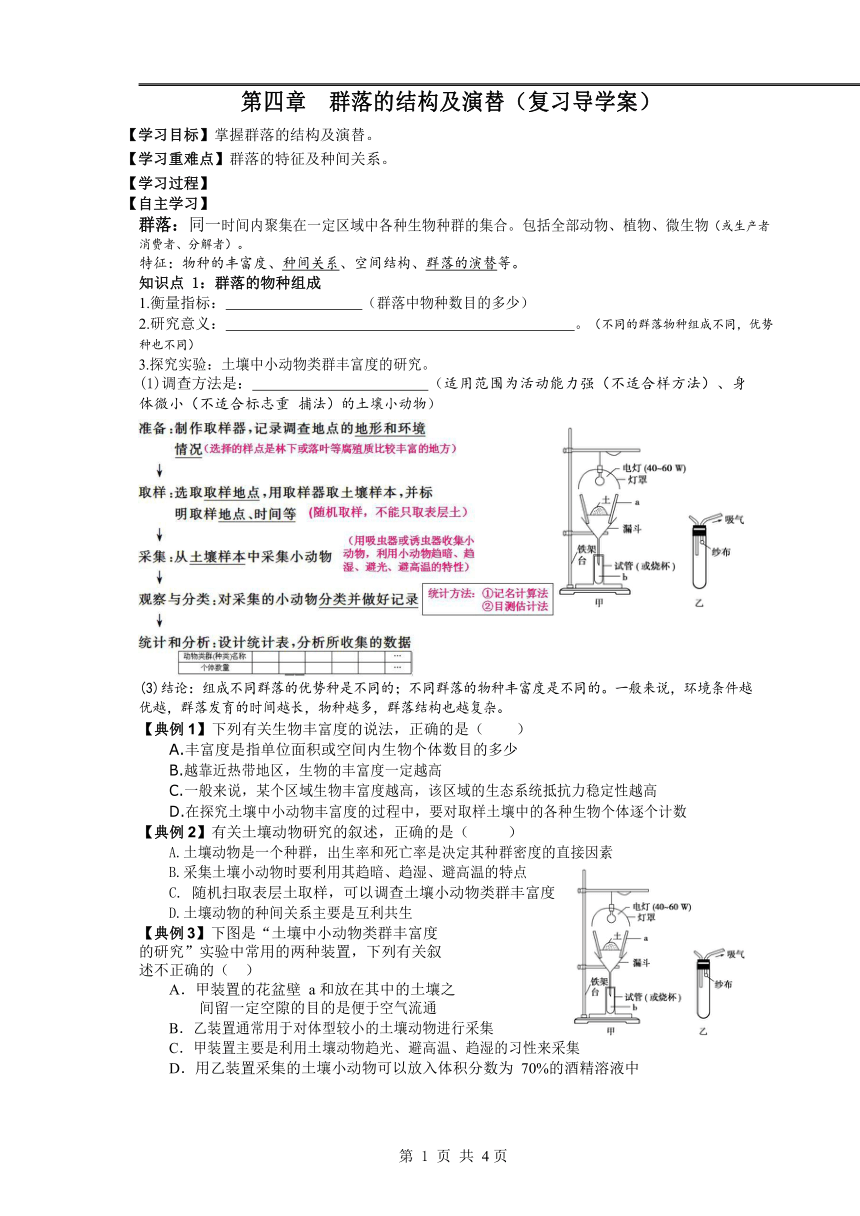

【典例 3】下图是“土壤中小动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述不正确的( )

A.甲装置的花盆壁 a 和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

B.乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.甲装置主要是利用土壤动物趋光、避高温、趋湿的习性来采集

D.用乙装置采集的土壤小动物可以放入体积分数为 70%的酒精溶液中

(

第

4

页 共

4

页

)

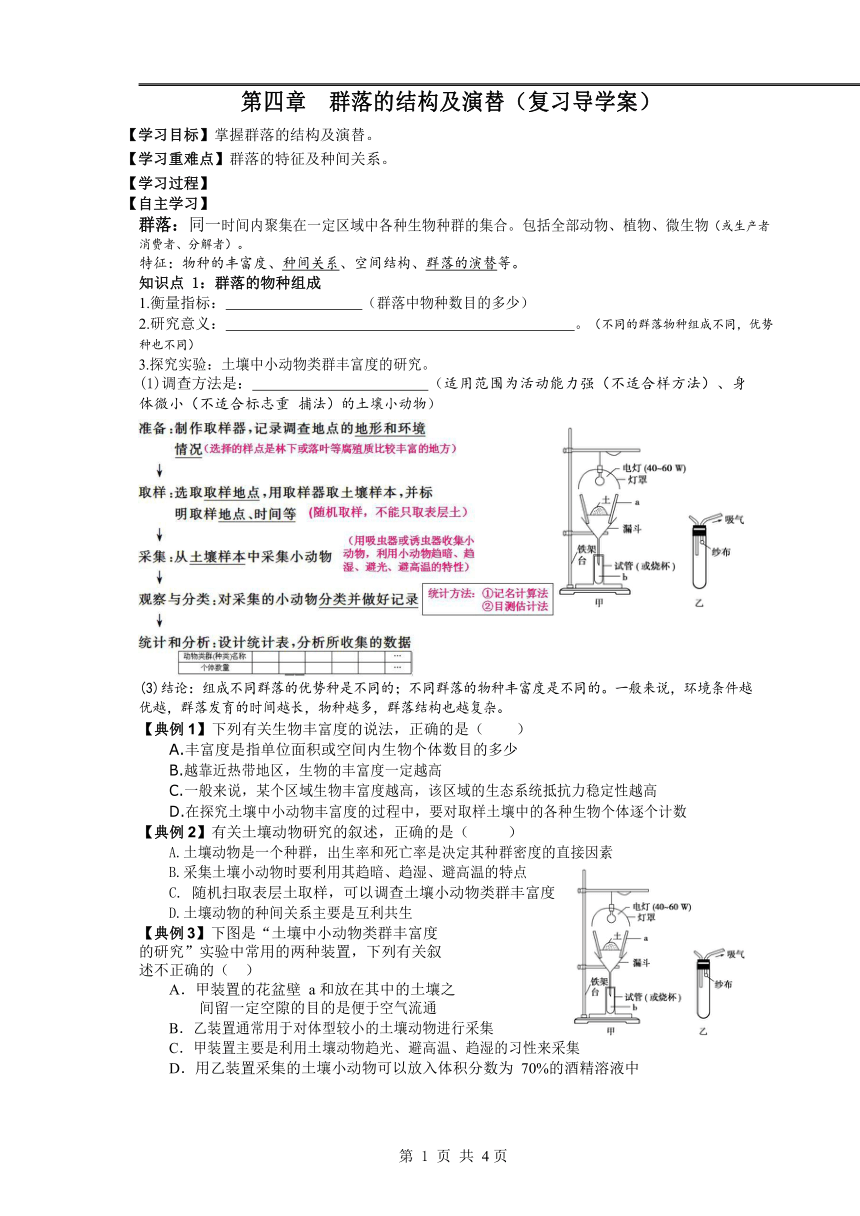

知识点 2:种间关系

关系 名称 数量坐标图 能量关系 图 特点 举例

互利共生 相互依存,彼此有利。如果彼此分开,则双方或者一 方不能独立生存。数量上两种生物同时增加,同时减 少,呈现出“同生共死”的同步性变化 地衣;大豆与根瘤菌

寄生 对寄主有害,对寄生生物有利。如果分开,则寄生生 物难以单独生存,而寄主会生活得更好 蛔虫与人;菟丝 子与大豆;噬菌体与被侵染的细菌

竞争 数量上呈现出“你死我活”的“同步性变化”。两种生物生存能力不同,如图 a;生存能力相当,如图 b。一般生态需求越接近的不同物种间竞争越激烈(即: 竞争激烈程度取决于空间、食物的重叠范围) 牛与羊;农作物与杂草;大草履虫与双小核草履虫

捕食 一种生物以另一种生物为食,数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少”的不同步性变化(先增加先减少者为被捕食者,后增加后减少者为捕食者) 羊与草;狼与兔; 青蛙与昆虫

注意:1.两种生物之间可能有多种种间关系。 2、上述种间关系都有利于种群的进化。

3.巧辨几种种间关系曲线:互利共生曲线、捕食曲线、竞争

【典例 4】如图甲、乙、丙分别表示在有限空间内培养(或饲养)两种生物的实验结果,下列相关叙述错误的是(B)

A.豆科植物与根瘤菌的种群数量变化关系如图甲所示

B.噬菌体与细菌的种群数量变化关系如图乙所示

C.甲、乙、丙分别表示的是互利共生、捕食、竞争关系

D.图丙中实验初期,种内互助与竞争并存,后期 X 的种内斗争加剧

【典例 5】下列属于种间竞争实例的是( )

A.蚂蚁取食蚜虫分泌的蜜露

B.以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食

C.细菌与其体内的噬菌体均利用培养基中的氨基酸

D.某培养瓶中生活的两种绿藻,一种数量增加,另一种数量减少

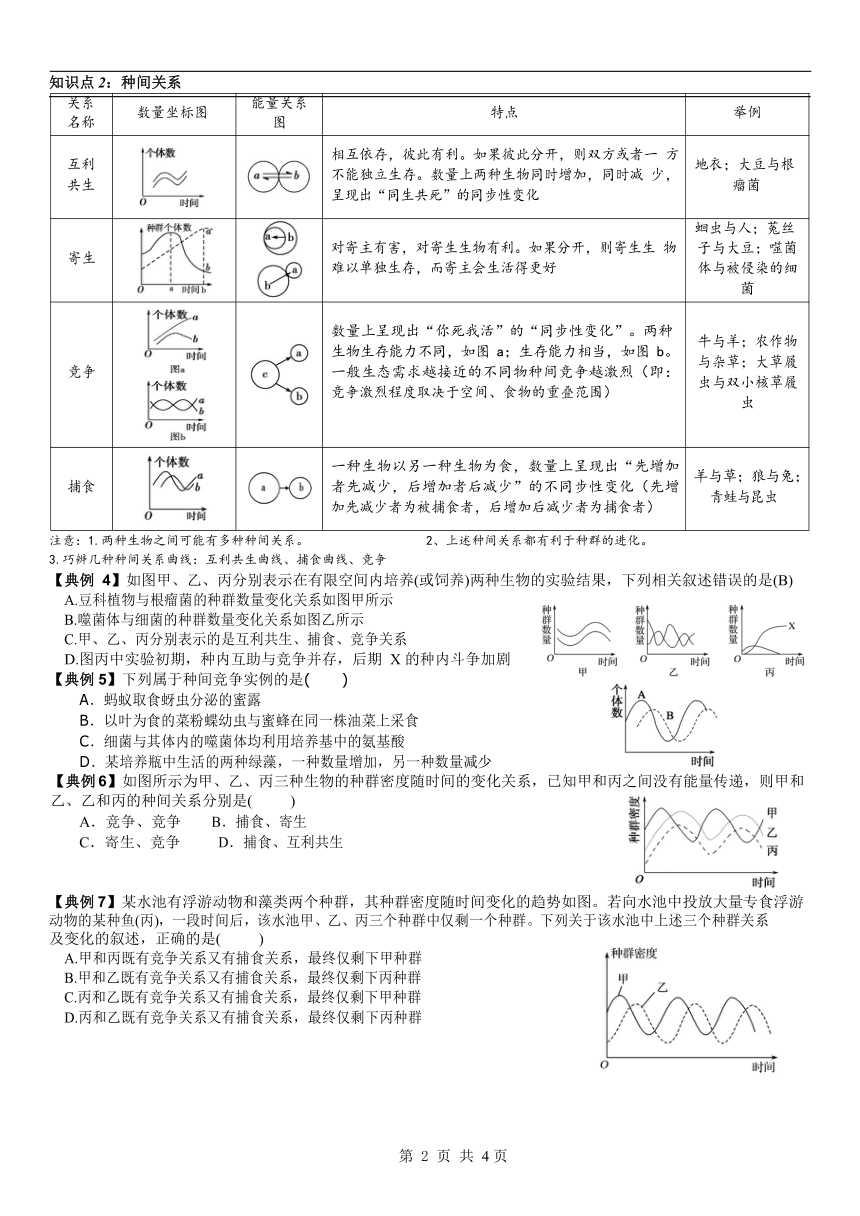

【典例 6】如图所示为甲、乙、丙三种生物的种群密度随时间的变化关系,已知甲和丙之间没有能量传递,则甲和乙、乙和丙的种间关系分别是( )

A.竞争、竞争 B.捕食、寄生

C.寄生、竞争 D.捕食、互利共生

【典例 7】某水池有浮游动物和藻类两个种群,其种群密度随时间变化的趋势如图。若向水池中投放大量专食浮游动物的某种鱼(丙),一段时间后,该水池甲、乙、丙三个种群中仅剩一个种群。下列关于该水池中上述三个种群关系 及变化的叙述,正确的是( )

A.甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群

B.甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群

C.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群

D.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群

(第 2 课时)

知识点 3:群落的空间结构

1.类型

垂直结构 水平结构

现象 现象 分布

决定因素 植物分层: 动物分层: 植物的垂直分层往往决定着动物的垂直分层。 地形变化、光照强度、土壤湿度、盐碱度的差异、 生物自身生长特点不同以及人与动物的影响等

(一般情况,群落都有垂直结构和水平结构;做题时要理解清楚题目是在强调哪个结构。)

(注:决定海洋中藻类植物的分层现象是光质;决定不同高度的山坡上分布着不同的植物类群是温度)

2.形成原因:长期 使得不同生物占据不同的空间。

3.意义:

【典例 8】下图为植物群落生长的分层现象,对此现象解释不正确的是( )

A.分层现象是植物群落与环境条件相互联系的一种形式

B.决定这种现象的环境因素除光照外,还有温度和湿度等

C.种植玉米时,因植物群落分层现象的存在,所以要合理密植

D.在农业生产上,可以充分利用这一现象,合理搭配种植的品种

【典例 9】下图中 A、B、C 分别代表ft地、森林、海洋三个不同的自然区域内植物的分布状况。据此判断下列选项中正确的是( )

A.温度是造成这三个区域内植物分布存在巨大差异的主要生态因素

B.A 处不同高度的ft坡上分布着不同的植物类群,这说明群落具有垂直结构

C.C 处植物的分层现象主要是因为光照的影响

D.影响 B 处植物出现明显分层现象的主要因素是水分

【典例 10】关于森林群落的叙述,错误的是( )

A.碳可在森林群落和无机环境之间进行循环

B.森林群落在垂直方向上没有明显的分层现象

C.互利共生、捕食和竞争等可以出现在森林群落中

D.群落中植物放出的氧气可被动物、植物及微生物利用

【典例 11】早在宋代,我国就产生了四大家鱼混养技术。下图表示某池塘中四大家鱼及其食物的分布,下列相关分析正确的是( )

A.四大家鱼在池塘中的分布现象是群落的水平结构

B.此图表明四种鱼类在能量流动上的关系为:鲢鱼→鳙鱼→青鱼

C.鲢鱼和鳙鱼、青鱼和草鱼在混合放养时都是共生关系

D.若浮游动物大量死亡,鲢鱼数量在短时间会增加 知识点 4:群落的演替

1.概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。(是优势钟的替代,而不是物种的取而代之)

注:演替不是一个无休止的过程,当一个群落演替到与当地的气候和土壤条件处于平衡状态时,演替就不再进行,并形成热带雨林、温带草原、苔原或沙漠等顶级群落。此时物种与环境之间高度协调,能量和物质的利用率高,生态系统抵抗力稳定性也高。)

2.群落演替的结果(自然演替)(人类活动对群落演替的影响,往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行)

演替方向 演替是群落组成向着一定方向、具有一定规律、随时间而变化的有序过程,因而它往 往是能预见的或可测的。一般最终达到适应环境的最优化系统(顶级群落)

能量 一般总生产量 ,群落的有机物总量

结构 一般生物种类 ,群落的结构

稳定性 一般稳定性

3.类型

初生演替 次生演替

起点

时间 经历时间 经历时间

影响因素 自然因素 人类活动较为关键

实例 裸岩、沙丘、火ft岩冰川泥上的演替 火灾过后的草原、森林砍伐地、弃耕农田上的演替

5.群落演替的原因

(1)环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。

(2)生物本身不断进行繁殖、迁徙。 (3)群落内部由于生命活动造成内部环境改变。

(4)种内和种间关系不断发生变化。 (5)人类活动的干扰。

根本原因存在于群落内部,即内因是群落演替的决定因素。

【典例 12】一个废弃鱼塘的演替过程如图 1 所示,图 2 表示两种群落在演替过程中物种多样性的变化曲线。

(1)针对图 1:①你能否将图示演替过程予以正确排序?

②该演替与火ft喷发所在地的演替是否属同种类型?请具体指明。

③该演替过程中物种丰富度有何变化?预计食物网复杂化程度会如何变化?

(2)针对图 2:①图中甲、乙分别属于哪种演替类型?你的判断依据是什么?

②火灾后森林中的演替宜用哪条曲线表示?

③哪种演替速度更快、历时更短?

【典例 13】某岛屿由海底火ft喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。下列叙述不正确的是( )

A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现 B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替

C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行 D.该岛屿一定发生过漫长的群落演替过程

【典例 14】下列关于生物群落的叙述,错误的是( )

A.人类活动使群落演替的方向可以不同于自然演替,也可以相同

B.从“弃耕的农田→草原→灌木”演替过程中,生态系统的抵抗力稳定性增强

C.森林火灾后和森林被火ft岩全部覆盖后的演替类型不同

D.演替总是向群落结构复杂、资源利用率提高的方向进行

【典例 15】(2014·课标Ⅰ)请回答关于群落演替的问题:

(1)在光裸的岩石上开始的演替和从森林被全部砍伐的地方开始的演替中,哪个属于初生演替,哪个属于次生演替?

(2)一般来说,若要演替到相对稳定的森林阶段,上述两个演替中次生演替所需的时间短,分析其主要原因。

。

(3)据调查,近 5 万年以来,某地区由于气候越来越干燥,森林逐渐被灌丛取代,这也是自然界存在的一种演替类型。

近 50 年来,由于人类过度开垦,导致局部灌丛出现了荒漠化。该现象表明,与该地区具有的自然演替相比,人类的开垦活动使得该地区群落的演替速度 (填“未发生改变”、“变慢”或“变快”),演替的方向 (填

“发生改变”或“未发生改变”)。

【典例 16】(1)某湿地由浅水区向陆地方向依次生长着芦苇、碱蓬、柽柳等,这体现了群落的 结构。调查湿 地中芦苇的种群密度常用 法。

(2)与草丛相比,针叶林中的动物分层现象较为 (填“简单”或“复杂”),原因是

。

(3)一般情况下群落的命名是根据群落中的 命名的。土地较干旱的地方分布着大量旱柳,在水分湿度较大的 地方分布着大量芦苇,芦苇低处分布海三棱藤草,上述描述体现了群落的 结构。

(4)坡地生态系统中,人们在中低潮带引种一些耐盐的植物如互花米草、白茅等,在高潮带和超高潮带种植柽柳、樟 毛等相对耐干旱的植物,这主要体现了群落的 结构。

(5)人们通过沙滩培土、引种等措施,使植被稀少的荒滩短期内出现物种比较丰富的坡地生物群落,这种演替类型属 于 。

【典例 17】下列调查活动或实验中,所得数值与实际数值相比,可能偏大的是( )

A.探究培养液中酵母菌种群数量时,从静置培养液上层取样

B.调查土壤小动物丰富度时,用诱虫器采集小动物没有打开电灯

C.标志重捕法调查池塘中鲤鱼的种群密度时,部分鲤鱼身上的标志物脱落

D.样方法调查草地中的蒲公英时,不统计正好在样方线上的个体

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园