2009届高二必修三专题一(百家争鸣0最新课件(福建省龙岩市漳平市)

文档属性

| 名称 | 2009届高二必修三专题一(百家争鸣0最新课件(福建省龙岩市漳平市) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2008-09-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件35张PPT。漳平一中蒋雯百家争鸣 孔子 名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人,是我国伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人。

儒家:孔子的学说1、孔子简介:孔子是这样概括自己一生的:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》 大思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人孔子1)思想观:提出了“仁”和“礼”的学说。“仁”要求统治者能够体贴民情,爱惜民力,不要过度压迫剥削人民。 “礼”即每人要”克己复礼“,言行要符合等级名分制度。提倡贵贱有序的社会等级秩序。2)政治观:主张“为政以德”,以德治民,用德教化,逐步改良政治,反对苛政和任意刑杀。

3)宇宙观:主张对鬼神敬而远之,怀疑鬼神的客观存在,主张人应当把探讨和解决人世间的实际问题放在第一位。

4)教育观:教育上主张“有教无类”,不分贵贱:“因材施教”,区别对待:学生学习“知之为知之,不知为不知”:学与思结合,“当仁不让于师编订和整理古代文化典籍: 《诗经》《书经》《礼》《易》和《春秋》”。 “马棚失火”和“苛政猛于虎”两则小故事体现了孔子的什么思想?边看边想:2、孔子的思想体系(1)、孔子的政治和哲学思想仁”“仁者爱人”调整统治者与被统治者之间的关系遵循“忠恕”之道 某天,鲁哀公请孔子进宫叙谈。哀公请孔子吃桃子,边上还有一盘黍子。孔子却恭敬地吃掉了黍子。哀公笑道:“夫子,侍人送上来的黍子,是用来擦桃子上的毛的,不是吃的。”孔子正色对哀公说:“主公啊,我不是不知道。但是,黍米是五谷尊者,是帝王用来祭祀天地及宗庙中最上等的谷物,其地位是很高的。但桃子地位是比较低贱的,祭祀时从不用。用尊贵的东西去擦拭低贱的东西,是君子所不为的。今天用五谷之长的黍米去擦拭低贱的桃子,臣以为这是违背周礼的。故我不敢那样做。”鲁哀公听了,大加赞赏地说:“夫子所言,真是妙极了。”讨论这则小故事体现了孔子什么思想?实质是什么?应该怎样看待?保守性“礼”“克己复礼”实质:西周时期的等级名分制度。正名A.“仁”和“礼”,“仁者爱人”和“克已复礼”; 孔子离开鲁国,带着一批学生周游列国,希望找个机会实行他的政治主张。孔子宣传的一套恢复周朝初年礼乐制度的主张,没有人接受。他先后到过卫国、曹国、宋国、郑国、陈国、蔡国、楚国。这些国家的国君都没有用他。有一回,孔子在陈、蔡一带,楚昭王打发人请他。陈、蔡的大夫怕孔子到了楚国,对他们不利,发兵在半路上把孔子截住。孔子被围困在那里,断了粮,几天都没吃上饭。后来,楚国派兵来,才给他解了围。孔子在列国奔波了八年,碰了许多钉子,年纪也老了。末了,他还是回到鲁国,把精力放到整理古代文化典籍和教育学生上面。问题:1.孔子宣传的一套恢复周礼的主张,为何没有人接受?

2.儒家思想后来成为中国传统思想文化的主流。但当时各国的国

君为何没有采纳孔子的主张?提示:

1. 孔子主张恢复周朝的等级名分制度,实质上是力图维护奴隶制度。在春秋末年奴隶制正在走向灭亡的背景下,它违背了社会发展的规律,他的这一保守思想不可能受到普遍重视。

2.孔子“仁礼德”的思想本身有进步性的一面,后经发展顺应了统治者巩固统治的需要,逐渐成为中国传统思想文化的主流。

当时社会动乱,孔子的学说不可能被重视 孔子的政治主张有哪些?“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”《论语·为政》

“……子为政,焉用杀,子欲善而民善矣。君子之德风。小人之德草。草上之风,必偃。” 《论语·颜渊》

B、政治思想:

“为政以德”,要求统治者爱惜民力,用“德”教化人民。

“礼”治的同时,改良政治。

--------(孔子的思想具有改革精神)(2)、对待鬼神: “敬鬼神而远之”

你怎样理解他的“敬鬼神而远之”?

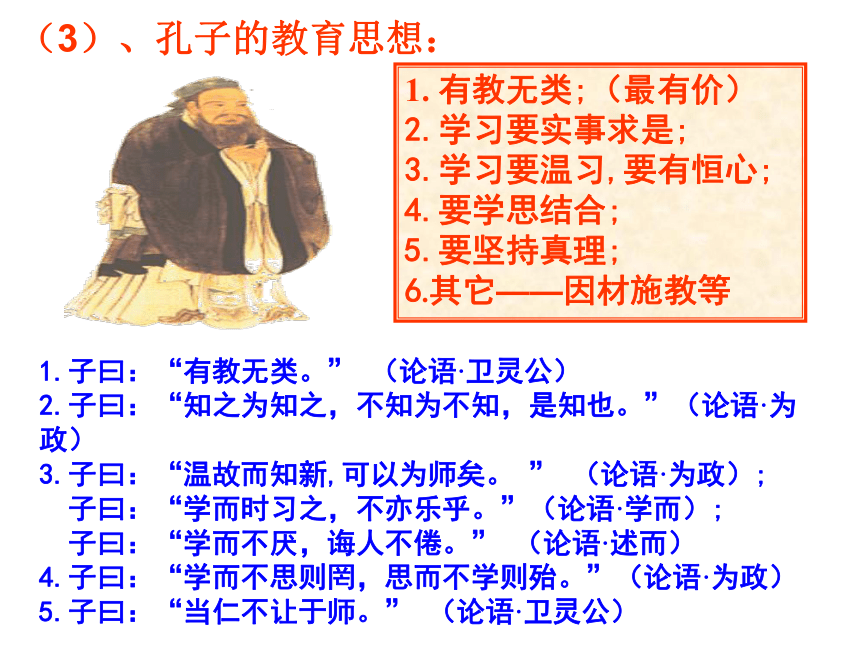

把探讨和解决人世间的实际问题放在优先位置,体现了他的人本主义思想。(3)、孔子的教育思想:1.子曰:“有教无类。” (论语·卫灵公)

2.子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。”(论语·为政)

3.子曰:“温故而知新,可以为师矣。 ” (论语·为政);

子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”(论语·学而);

子曰:“学而不厌,诲人不倦。” (论语·述而)

4.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(论语·为政)

5.子曰:“当仁不让于师。” (论语·卫灵公) 1. 有教无类;(最有价)

2.学习要实事求是;

3.学习要温习,要有恒心;

4.要学思结合;

5.要坚持真理;

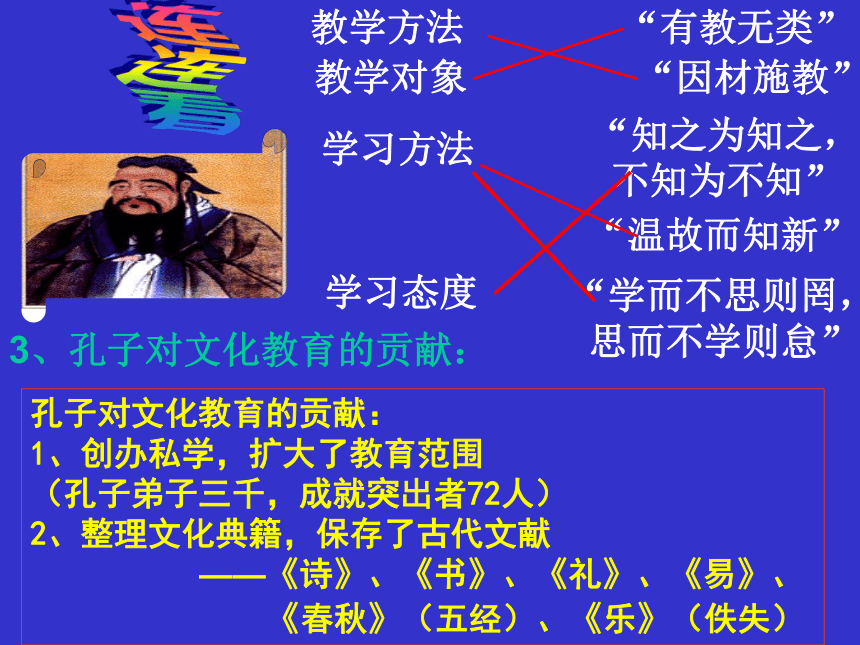

6.其它——因材施教等连连看教学方法教学对象学习方法学习态度“有教无类”“因材施教”“知之为知之,不知为不知”“温故而知新”“学而不思则罔,思而不学则怠”3、孔子对文化教育的贡献:孔子对文化教育的贡献:

1、创办私学,扩大了教育范围

(孔子弟子三千,成就突出者72人)

2、整理文化典籍,保存了古代文献

——《诗》、《书》、《礼》、《易》、

《春秋》(五经)、《乐》(佚失) 《孟子》孟子1.孟子战国时期儒家的著名思想家,是儒家学派的奠基人,被尊为“亚圣”,有《孟子》为经典著作。

1)建立了仁政的政治学说,主张“以德服人”的王道之治,成为中国传统政治思想的理论基础。提出了“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张。2)主张人性本善说。人固有仁、义、礼、智等的天賦道德品质,有侧隐之心。

3)倡导先义后利,舍生取义的浩然正气,要求具备“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的人格精神。孟 子 的 仁 政 思 想“为政以德”继承、发展“仁政”“不以仁政,不能平治天下”1、主张尊王贱霸,实行王道。2、认为实行仁政,必须重民。君轻民贵——“民为贵,社稷次之,君为轻” 王道和霸道:

王道——以德服人

“以德行仁者王”。

霸道——以力服人1、孟子的学说是对孔子学说的继承和发展。2、《孟子》在唐后成为儒学经典,位列“四书之一。”3、孟轲被后世尊为“亚圣”,地位仅次于孔丘。四书:

《大学》《中庸》

《论语》《孟子》

五经:

《诗》《书》《礼》 《易》《春秋》

荀子:

战国时期儒家学派

的另一代表,著作

有《荀》。 先秦思想的总结者——荀子1、荀子:战国时代赵国人,名卿。2、荀子思想:材料:“天行有常,不为尧存,不为桀亡

应之人治则吉,应之以乱则凶”(1)尊重客观规律,并主张发挥人的主观能动性。(2)人性本恶,认为后天教育可以使人由恶变善。(3)治国方式,以礼教为主,王霸兼用,王道为主。3、影响及其特点:与孔孟思想不完全一致,是战国思想集大成者。民意等同于天命——“水能载舟,亦能覆舟”道家:老子的学说1、老子和《道德经》老子

也称老聃 姓李名耳,春秋时期楚国人,思想家。道家学派创始人。中国哲学史上第一个探讨宇宙本原的哲学家。《道德经》陶艺书法现身广州2.老子的哲学思想:“道生一,一生二,二生三,三生万物。” —《老子》

“有物混成,先天地生。…… 吾不知其名,字之曰道。

……人法地,地法天,天法道,道法自然。”—《老子》合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则多,多则惑。1.“道”是万物的本源,是老子思想体系的核心。道生万物---剔除天命的绝对权威

2.辨证法思想:事物是矛盾对立的,但可以互相转化3.老子的政治主张:1.是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

2.无为而无不为。取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。

3.民之难治,以其智多。故以智治国,国之贼;不以智治国,国之福。

4.小国寡民……邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

5.是以圣人不行而知,不见而明,不为而成。老子的政治主张:“无为而治”提示:老子所说的无为,主要是指:不妄为、不胡作非为、不为所欲为。4、影响:

(1)、哲学思想:第一个探讨宇宙本源;

(2)、“无为而治”的主张有消极的因素《庄子》

庄子,名周,他是个苟全性命,不求闻达的人,也符合庄子敝履富贵,淡薄利禄的隐士思想。

庄子的处世态度在表面看来是玩世不恭的,但从更深层的意义上来说,他本人内心是非常痛苦的。一个看透社会本末的智者,处在高处不胜寒的伟大孤独之中,其忧思之深是常人无法理解的。庄子对老子的观点加以提升与扩展,其汪洋恣肆的为文风格,形成了浓郁的浪漫主义色彩,并吸取神化创作的精神,大量采用并虚构寓言故事,作为论证的根据,想象奇幻。

庄子的精神旨趣或许可以阔大读者的胸怀,使原本狭隘的人变得旷达,原本旷达的人变得更为洒脱。战国时期,道家代表庄周继承和发展了老子的道家思想,著有《庄子》一书,后人称他为庄子,把他和老子合称为老庄。逍遥游的

庄子1)把“道”作为世界的最高原理,强调事物自生自化,提出了“齐物”的观点,即齐一万物,任何事物本质上相同,没有区别。

2)提出了“逍遥”的人生哲学,即对事物变化采取旁观、超然的态度。

3)认为天与人“不相胜”,人必需服从自然规律。

4)他在文学艺术上,如寓言、散文上有深邃的哲理智慧和神奇浪漫主义风格,对后世有深远影响。生命的超越——庄子和道家1、庄子:战国时代宋国(今商丘)人,名周,道家思想代表人物。与老子合称“老庄”。2、“齐物”观点:庄子认为世界万物包括人的品性和感情,看起来是千差万别,归根结底却又是齐一的,这就是“齐物”。物无贵贱,无是无非。是亦彼也,彼亦是也。

3、超脱生命的羁绊----逍遥4、人和天的关系——“不相胜”,人要顺从自然不应破坏自然生成的东西。5、庄子的成就--------文学造诣深。生 死 皆 逍 遥庄子继承老子“道”的思想得道的方法为提高修养,提高修养则要通过“逍遥”的生活方式。逍遥:对待任何事物采用旁观,超然的态度,过

虚无的生活,希望绝对的自由“无所恃”。比如:

“相濡以沫,不如相忘于江湖”逍遥的境界:“天地与我并生,万物与我为一”庄子的“逍遥”思想反映了

没落贵族的消极思想。墨子墨家:

墨子,名翟,墨家学派创始人。其思想代表了下层劳动群众,尤其是手工业者的利益。战国后该思想遭到冷遇不受重视了。

1)主张“兼爱”“非功”,而“兼爱”是不分等级贵贱的。 “非功”是主张各国和平共处,反对不义的兼并战争。

2)提出“尚贤”“尚同”的主张。主张举用贤才,让他们来治理国家政事。

3)认为鬼神存在,上天有意志。即要人们“兼爱”。

4)提倡“尚力”,主张“节用”“节葬”,即强调生产劳动在社会生活中的地位,反对统治者铺张浪费。

兼爱非攻尚贤兼爱非攻 天志明鬼材料:“人与人相爱则不相贼,君臣相爱则惠忠,

父子相爱则慈孝,兄弟相爱则调和,天下之人相爱,

则强不执弱,众不劫寡,贵不傲贱,诈不欺愚”1、把“兼爱”成为“仁”,但和孔子的“仁爱”有所不同:孔子为有差别的“爱”,而墨子则是“博爱”兼爱的境界:“爱人若爱其身”2、“非攻”:反对战国时期不义的兼并战争。秦始皇佩服

的“韩非子”《韩非子》

作者韩非,战国末期韩国是韩非思想学说的核心.他抨击了躺是社会贵族,法家重要人物,“以法制国”,是韩非思想学说的核心,他抨击了当时社会“无耕之劳而有富之实,无战之危而有贵之尊”的恶劣风气。主张让百姓积极发展生产,排斥和打击商工之民。他一方面鼓励耕战,另一方面又要求大力加强思想文化专制统治,建立一个统一的君主集权的封建国家,还认为赏罚分明是国富兵强的有利措施。 法家九合诸侯 一臣天下

五霸之学 治国之法法 家 和 韩 非 子1、韩非子:战国后期思想家, 法家的集大成者。2、韩非子的思想要建立君主专制的中央集权国家。认为历史是进步的,不会倒退。3、影响:适应了中央集权的需要。儒法结合,外儒内法,成为古代统治的思想基础。法:公布于众的法令、法规、

法律,是君臣、民共同遵守

的东西。

术:君主驾驭群臣的

方法(神秘、决策、御臣)

势:“权重位尊”的权势、

权威。

法、术、势三者结合。1)主张法、术、势相结合,而法律是处理政事的基本,权术是君主控制群臣的工具,势力是君主的权威,从而建立起一个君主专制的中央集权国家。

2)反对儒家“以古非今”的历史观,认为社会是不断发展变化的,主张变法革新。百 家 争 鸣 的 影 响 先秦时代的诸子百家,在经济、政治、法律、哲学、军事,文艺,自然科学对后世产生了巨大影响。

儒家思想:孕育了中国传统文化中的政治思想(仁)

和道德准则(礼)

道家学说:构成了2000多年传统思想的哲学基础(无为);

法家思想:变革成为历代改革图治的思想武器

它们在很大程度上共同构成了中华民族传统文化的基本精神。古为今用诸子百家的思想在今天大放异彩

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“以法治国”

孔子的教育思想——全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——平等博爱、热爱和平、反对战争“把依法治国与以德治国紧密结合起来”“在建设有中国特色社会主义,发展社会主义市场经济的过程中,要坚持不懈地加强社会主义法制建设,依法治国,同时也要坚持不懈地加强社会主义道德建设,以德治国。” 1.下列作品中,主要阐述道家学派思想的是( )

A《道德经》B.《论语》C.《韩非子》D.《孙子兵法》

2.“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”是下列哪位思想家的观点( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非

3.提出“温故而知新”主张的思想家是( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.荀子

4.下列哪位思想家的学说后来被封建统治者利用和改造,成为封建文化的正统思想( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非子

5.儒家学派的创始人是( )

A.老子 B.孔子 C.孟子 D.荀子

6.提出“制天命而用之”这一思想的是( )

A.墨子 B.孟子 C.荀子 D.韩非

7.试找出下列人物中不同类的一项( )

A.孔子 B.墨子 C.孟子 D.荀子

8.下列说法不正确的是( )

A.韩非是战国时期法家的代表 B.老子是道家学派的创始人

C.孔子提出了“仁政”学说 D.孙武的著作是《孙子兵法》

儒家:孔子的学说1、孔子简介:孔子是这样概括自己一生的:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》 大思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人孔子1)思想观:提出了“仁”和“礼”的学说。“仁”要求统治者能够体贴民情,爱惜民力,不要过度压迫剥削人民。 “礼”即每人要”克己复礼“,言行要符合等级名分制度。提倡贵贱有序的社会等级秩序。2)政治观:主张“为政以德”,以德治民,用德教化,逐步改良政治,反对苛政和任意刑杀。

3)宇宙观:主张对鬼神敬而远之,怀疑鬼神的客观存在,主张人应当把探讨和解决人世间的实际问题放在第一位。

4)教育观:教育上主张“有教无类”,不分贵贱:“因材施教”,区别对待:学生学习“知之为知之,不知为不知”:学与思结合,“当仁不让于师编订和整理古代文化典籍: 《诗经》《书经》《礼》《易》和《春秋》”。 “马棚失火”和“苛政猛于虎”两则小故事体现了孔子的什么思想?边看边想:2、孔子的思想体系(1)、孔子的政治和哲学思想仁”“仁者爱人”调整统治者与被统治者之间的关系遵循“忠恕”之道 某天,鲁哀公请孔子进宫叙谈。哀公请孔子吃桃子,边上还有一盘黍子。孔子却恭敬地吃掉了黍子。哀公笑道:“夫子,侍人送上来的黍子,是用来擦桃子上的毛的,不是吃的。”孔子正色对哀公说:“主公啊,我不是不知道。但是,黍米是五谷尊者,是帝王用来祭祀天地及宗庙中最上等的谷物,其地位是很高的。但桃子地位是比较低贱的,祭祀时从不用。用尊贵的东西去擦拭低贱的东西,是君子所不为的。今天用五谷之长的黍米去擦拭低贱的桃子,臣以为这是违背周礼的。故我不敢那样做。”鲁哀公听了,大加赞赏地说:“夫子所言,真是妙极了。”讨论这则小故事体现了孔子什么思想?实质是什么?应该怎样看待?保守性“礼”“克己复礼”实质:西周时期的等级名分制度。正名A.“仁”和“礼”,“仁者爱人”和“克已复礼”; 孔子离开鲁国,带着一批学生周游列国,希望找个机会实行他的政治主张。孔子宣传的一套恢复周朝初年礼乐制度的主张,没有人接受。他先后到过卫国、曹国、宋国、郑国、陈国、蔡国、楚国。这些国家的国君都没有用他。有一回,孔子在陈、蔡一带,楚昭王打发人请他。陈、蔡的大夫怕孔子到了楚国,对他们不利,发兵在半路上把孔子截住。孔子被围困在那里,断了粮,几天都没吃上饭。后来,楚国派兵来,才给他解了围。孔子在列国奔波了八年,碰了许多钉子,年纪也老了。末了,他还是回到鲁国,把精力放到整理古代文化典籍和教育学生上面。问题:1.孔子宣传的一套恢复周礼的主张,为何没有人接受?

2.儒家思想后来成为中国传统思想文化的主流。但当时各国的国

君为何没有采纳孔子的主张?提示:

1. 孔子主张恢复周朝的等级名分制度,实质上是力图维护奴隶制度。在春秋末年奴隶制正在走向灭亡的背景下,它违背了社会发展的规律,他的这一保守思想不可能受到普遍重视。

2.孔子“仁礼德”的思想本身有进步性的一面,后经发展顺应了统治者巩固统治的需要,逐渐成为中国传统思想文化的主流。

当时社会动乱,孔子的学说不可能被重视 孔子的政治主张有哪些?“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”《论语·为政》

“……子为政,焉用杀,子欲善而民善矣。君子之德风。小人之德草。草上之风,必偃。” 《论语·颜渊》

B、政治思想:

“为政以德”,要求统治者爱惜民力,用“德”教化人民。

“礼”治的同时,改良政治。

--------(孔子的思想具有改革精神)(2)、对待鬼神: “敬鬼神而远之”

你怎样理解他的“敬鬼神而远之”?

把探讨和解决人世间的实际问题放在优先位置,体现了他的人本主义思想。(3)、孔子的教育思想:1.子曰:“有教无类。” (论语·卫灵公)

2.子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。”(论语·为政)

3.子曰:“温故而知新,可以为师矣。 ” (论语·为政);

子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”(论语·学而);

子曰:“学而不厌,诲人不倦。” (论语·述而)

4.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(论语·为政)

5.子曰:“当仁不让于师。” (论语·卫灵公) 1. 有教无类;(最有价)

2.学习要实事求是;

3.学习要温习,要有恒心;

4.要学思结合;

5.要坚持真理;

6.其它——因材施教等连连看教学方法教学对象学习方法学习态度“有教无类”“因材施教”“知之为知之,不知为不知”“温故而知新”“学而不思则罔,思而不学则怠”3、孔子对文化教育的贡献:孔子对文化教育的贡献:

1、创办私学,扩大了教育范围

(孔子弟子三千,成就突出者72人)

2、整理文化典籍,保存了古代文献

——《诗》、《书》、《礼》、《易》、

《春秋》(五经)、《乐》(佚失) 《孟子》孟子1.孟子战国时期儒家的著名思想家,是儒家学派的奠基人,被尊为“亚圣”,有《孟子》为经典著作。

1)建立了仁政的政治学说,主张“以德服人”的王道之治,成为中国传统政治思想的理论基础。提出了“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张。2)主张人性本善说。人固有仁、义、礼、智等的天賦道德品质,有侧隐之心。

3)倡导先义后利,舍生取义的浩然正气,要求具备“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的人格精神。孟 子 的 仁 政 思 想“为政以德”继承、发展“仁政”“不以仁政,不能平治天下”1、主张尊王贱霸,实行王道。2、认为实行仁政,必须重民。君轻民贵——“民为贵,社稷次之,君为轻” 王道和霸道:

王道——以德服人

“以德行仁者王”。

霸道——以力服人1、孟子的学说是对孔子学说的继承和发展。2、《孟子》在唐后成为儒学经典,位列“四书之一。”3、孟轲被后世尊为“亚圣”,地位仅次于孔丘。四书:

《大学》《中庸》

《论语》《孟子》

五经:

《诗》《书》《礼》 《易》《春秋》

荀子:

战国时期儒家学派

的另一代表,著作

有《荀》。 先秦思想的总结者——荀子1、荀子:战国时代赵国人,名卿。2、荀子思想:材料:“天行有常,不为尧存,不为桀亡

应之人治则吉,应之以乱则凶”(1)尊重客观规律,并主张发挥人的主观能动性。(2)人性本恶,认为后天教育可以使人由恶变善。(3)治国方式,以礼教为主,王霸兼用,王道为主。3、影响及其特点:与孔孟思想不完全一致,是战国思想集大成者。民意等同于天命——“水能载舟,亦能覆舟”道家:老子的学说1、老子和《道德经》老子

也称老聃 姓李名耳,春秋时期楚国人,思想家。道家学派创始人。中国哲学史上第一个探讨宇宙本原的哲学家。《道德经》陶艺书法现身广州2.老子的哲学思想:“道生一,一生二,二生三,三生万物。” —《老子》

“有物混成,先天地生。…… 吾不知其名,字之曰道。

……人法地,地法天,天法道,道法自然。”—《老子》合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则多,多则惑。1.“道”是万物的本源,是老子思想体系的核心。道生万物---剔除天命的绝对权威

2.辨证法思想:事物是矛盾对立的,但可以互相转化3.老子的政治主张:1.是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

2.无为而无不为。取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。

3.民之难治,以其智多。故以智治国,国之贼;不以智治国,国之福。

4.小国寡民……邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

5.是以圣人不行而知,不见而明,不为而成。老子的政治主张:“无为而治”提示:老子所说的无为,主要是指:不妄为、不胡作非为、不为所欲为。4、影响:

(1)、哲学思想:第一个探讨宇宙本源;

(2)、“无为而治”的主张有消极的因素《庄子》

庄子,名周,他是个苟全性命,不求闻达的人,也符合庄子敝履富贵,淡薄利禄的隐士思想。

庄子的处世态度在表面看来是玩世不恭的,但从更深层的意义上来说,他本人内心是非常痛苦的。一个看透社会本末的智者,处在高处不胜寒的伟大孤独之中,其忧思之深是常人无法理解的。庄子对老子的观点加以提升与扩展,其汪洋恣肆的为文风格,形成了浓郁的浪漫主义色彩,并吸取神化创作的精神,大量采用并虚构寓言故事,作为论证的根据,想象奇幻。

庄子的精神旨趣或许可以阔大读者的胸怀,使原本狭隘的人变得旷达,原本旷达的人变得更为洒脱。战国时期,道家代表庄周继承和发展了老子的道家思想,著有《庄子》一书,后人称他为庄子,把他和老子合称为老庄。逍遥游的

庄子1)把“道”作为世界的最高原理,强调事物自生自化,提出了“齐物”的观点,即齐一万物,任何事物本质上相同,没有区别。

2)提出了“逍遥”的人生哲学,即对事物变化采取旁观、超然的态度。

3)认为天与人“不相胜”,人必需服从自然规律。

4)他在文学艺术上,如寓言、散文上有深邃的哲理智慧和神奇浪漫主义风格,对后世有深远影响。生命的超越——庄子和道家1、庄子:战国时代宋国(今商丘)人,名周,道家思想代表人物。与老子合称“老庄”。2、“齐物”观点:庄子认为世界万物包括人的品性和感情,看起来是千差万别,归根结底却又是齐一的,这就是“齐物”。物无贵贱,无是无非。是亦彼也,彼亦是也。

3、超脱生命的羁绊----逍遥4、人和天的关系——“不相胜”,人要顺从自然不应破坏自然生成的东西。5、庄子的成就--------文学造诣深。生 死 皆 逍 遥庄子继承老子“道”的思想得道的方法为提高修养,提高修养则要通过“逍遥”的生活方式。逍遥:对待任何事物采用旁观,超然的态度,过

虚无的生活,希望绝对的自由“无所恃”。比如:

“相濡以沫,不如相忘于江湖”逍遥的境界:“天地与我并生,万物与我为一”庄子的“逍遥”思想反映了

没落贵族的消极思想。墨子墨家:

墨子,名翟,墨家学派创始人。其思想代表了下层劳动群众,尤其是手工业者的利益。战国后该思想遭到冷遇不受重视了。

1)主张“兼爱”“非功”,而“兼爱”是不分等级贵贱的。 “非功”是主张各国和平共处,反对不义的兼并战争。

2)提出“尚贤”“尚同”的主张。主张举用贤才,让他们来治理国家政事。

3)认为鬼神存在,上天有意志。即要人们“兼爱”。

4)提倡“尚力”,主张“节用”“节葬”,即强调生产劳动在社会生活中的地位,反对统治者铺张浪费。

兼爱非攻尚贤兼爱非攻 天志明鬼材料:“人与人相爱则不相贼,君臣相爱则惠忠,

父子相爱则慈孝,兄弟相爱则调和,天下之人相爱,

则强不执弱,众不劫寡,贵不傲贱,诈不欺愚”1、把“兼爱”成为“仁”,但和孔子的“仁爱”有所不同:孔子为有差别的“爱”,而墨子则是“博爱”兼爱的境界:“爱人若爱其身”2、“非攻”:反对战国时期不义的兼并战争。秦始皇佩服

的“韩非子”《韩非子》

作者韩非,战国末期韩国是韩非思想学说的核心.他抨击了躺是社会贵族,法家重要人物,“以法制国”,是韩非思想学说的核心,他抨击了当时社会“无耕之劳而有富之实,无战之危而有贵之尊”的恶劣风气。主张让百姓积极发展生产,排斥和打击商工之民。他一方面鼓励耕战,另一方面又要求大力加强思想文化专制统治,建立一个统一的君主集权的封建国家,还认为赏罚分明是国富兵强的有利措施。 法家九合诸侯 一臣天下

五霸之学 治国之法法 家 和 韩 非 子1、韩非子:战国后期思想家, 法家的集大成者。2、韩非子的思想要建立君主专制的中央集权国家。认为历史是进步的,不会倒退。3、影响:适应了中央集权的需要。儒法结合,外儒内法,成为古代统治的思想基础。法:公布于众的法令、法规、

法律,是君臣、民共同遵守

的东西。

术:君主驾驭群臣的

方法(神秘、决策、御臣)

势:“权重位尊”的权势、

权威。

法、术、势三者结合。1)主张法、术、势相结合,而法律是处理政事的基本,权术是君主控制群臣的工具,势力是君主的权威,从而建立起一个君主专制的中央集权国家。

2)反对儒家“以古非今”的历史观,认为社会是不断发展变化的,主张变法革新。百 家 争 鸣 的 影 响 先秦时代的诸子百家,在经济、政治、法律、哲学、军事,文艺,自然科学对后世产生了巨大影响。

儒家思想:孕育了中国传统文化中的政治思想(仁)

和道德准则(礼)

道家学说:构成了2000多年传统思想的哲学基础(无为);

法家思想:变革成为历代改革图治的思想武器

它们在很大程度上共同构成了中华民族传统文化的基本精神。古为今用诸子百家的思想在今天大放异彩

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“以法治国”

孔子的教育思想——全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——平等博爱、热爱和平、反对战争“把依法治国与以德治国紧密结合起来”“在建设有中国特色社会主义,发展社会主义市场经济的过程中,要坚持不懈地加强社会主义法制建设,依法治国,同时也要坚持不懈地加强社会主义道德建设,以德治国。” 1.下列作品中,主要阐述道家学派思想的是( )

A《道德经》B.《论语》C.《韩非子》D.《孙子兵法》

2.“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”是下列哪位思想家的观点( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非

3.提出“温故而知新”主张的思想家是( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.荀子

4.下列哪位思想家的学说后来被封建统治者利用和改造,成为封建文化的正统思想( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非子

5.儒家学派的创始人是( )

A.老子 B.孔子 C.孟子 D.荀子

6.提出“制天命而用之”这一思想的是( )

A.墨子 B.孟子 C.荀子 D.韩非

7.试找出下列人物中不同类的一项( )

A.孔子 B.墨子 C.孟子 D.荀子

8.下列说法不正确的是( )

A.韩非是战国时期法家的代表 B.老子是道家学派的创始人

C.孔子提出了“仁政”学说 D.孙武的著作是《孙子兵法》

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史