专题一 中国传统文化主流思想的演变

图片预览

文档简介

课件56张PPT。每一历史时期的观念和思想也同样可以极其简单地由这一时期的生活的经济条件以及由这些条件决定的社会关系和政治关系来说明。——恩格斯《卡尔·马克思》

人的意识不仅反映客观世界,并且创造客观世界。——列宁《黑格尔“逻辑学”一书摘要》

这些观念、范畴也同它们所表现的关系一样,不是永恒的。它们是历史的暂时的产物。生产力的增长、社会关系的破坏、观念的产生都是不断变动的,只有运动的抽象即“不死的死”才是停滞不动的。——马克思《哲学的贫困》

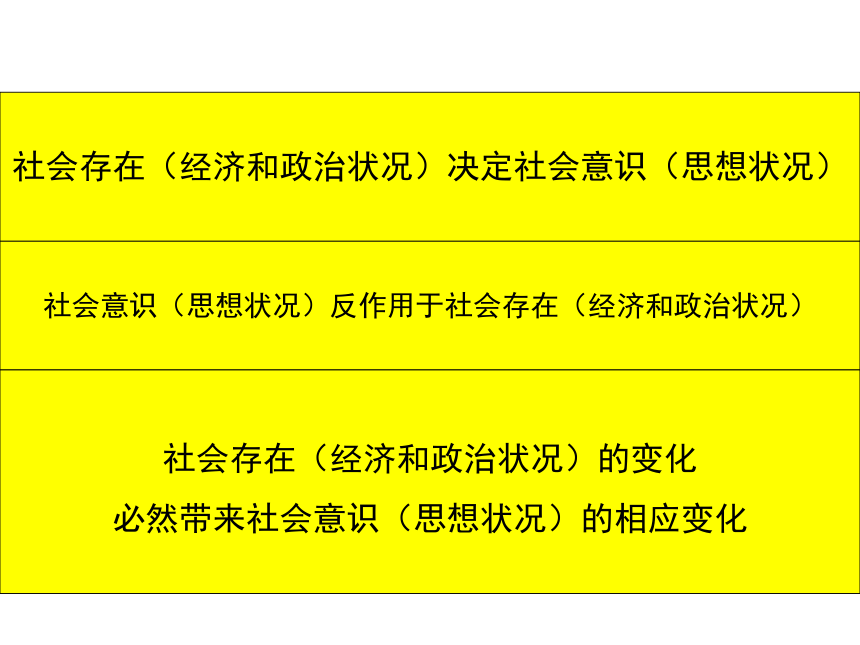

社会存在(经济和政治状况)决定社会意识(思想状况)社会意识(思想状况)反作用于社会存在(经济和政治状况)社会存在(经济和政治状况)的变化

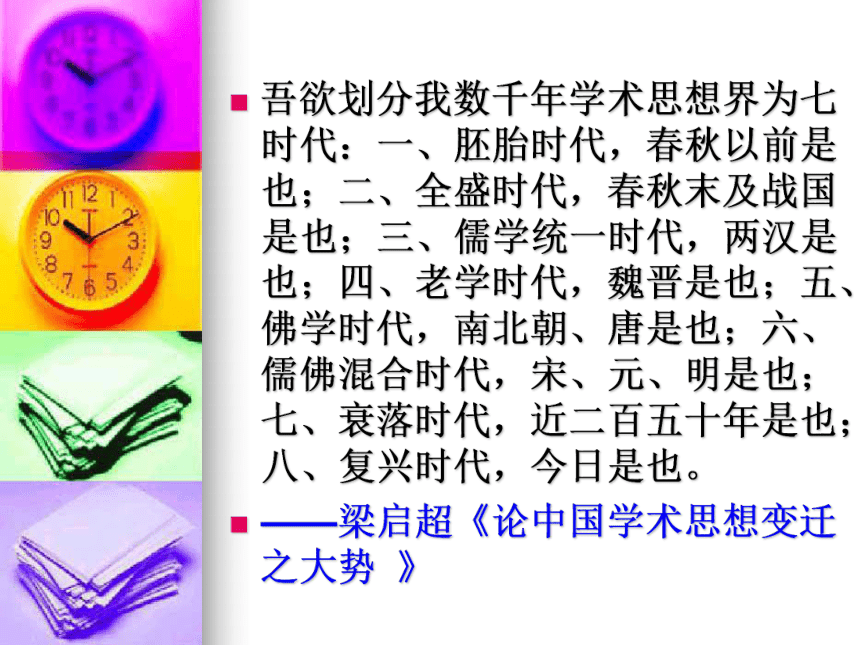

必然带来社会意识(思想状况)的相应变化必修Ⅲ 精神文明史专题一 中国传统文化主流思想的演变吾欲划分我数千年学术思想界为七时代:一、胚胎时代,春秋以前是也;二、全盛时代,春秋末及战国是也;三、儒学统一时代,两汉是也;四、老学时代,魏晋是也;五、佛学时代,南北朝、唐是也;六、儒佛混合时代,宋、元、明是也;七、衰落时代,近二百五十年是也;八、复兴时代,今日是也。

——梁启超《论中国学术思想变迁之大势 》中国传统文化主流思想的演变一、春秋战国时期的百家争鸣

二、汉代儒学地位的上升

三、宋明理学的出现和走向成熟

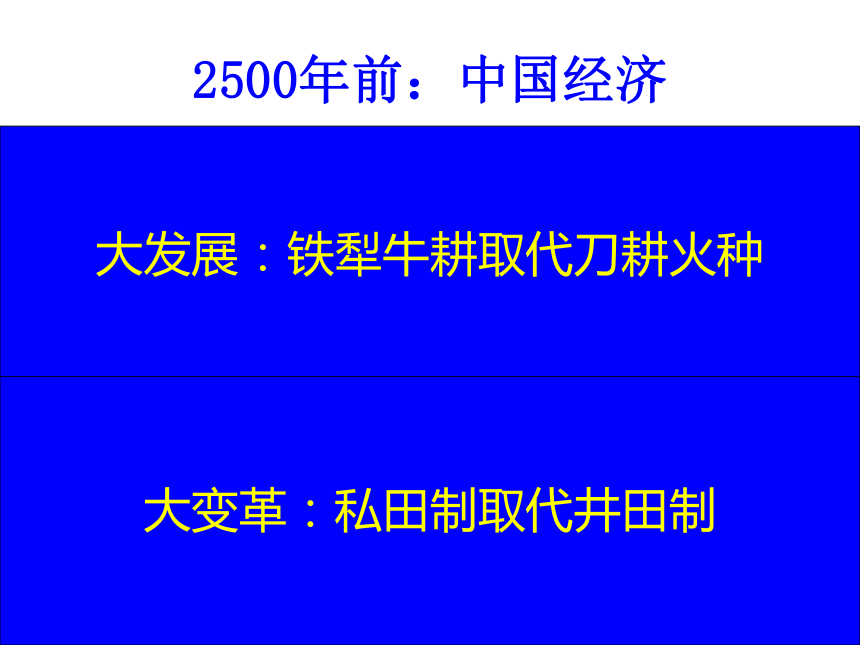

四、明末清初的思想活跃局面2500年前:中国经济

“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。” ——《吕氏春秋》大发展:铁犁牛耕取代刀耕火种大变革:私田制取代井田制2500年前:中国政治争地以战,

杀人盈野;

争城以战,

杀人盈城。

——孟子

治世不一

道,便国

不法古。

——商鞅

大动荡:春秋五霸→战国七雄

大变革:分封制瓦解,封建制确立2500年前:中国文化百家争鸣儒家道家法家墨家孔子孟子荀子老子庄子韩非墨子百家争鸣夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人……己所不欲,勿施于人。

克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

未能事人,焉能事鬼 ……未知生,焉知死?

自行束脩以上,吾未尝无诲矣。

不学《诗》,无以言……不学《礼》,无以立。

百家争鸣民为贵,社稷次之,君为轻。

得乎丘民而为天子。

不以仁政,不能平治天下。百家争鸣天不为人之恶寒也,辍冬;地不为人之恶辽远也,辍广。 ……天行有常,不为尧存,不为桀亡。

从天而颂之,孰与制天命而用之!

礼者,人道之极也。

百家争鸣道生一,一生二,二生三,三生万物。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾……祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。

小国寡民……虽有周舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之……邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

百家争鸣昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也……俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与?蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶则必有分矣。此之谓物化。

天下莫大于秋毫之未,而泰山为小;莫寿乎殇子,而彭祖为夭。百家争鸣明主峭其法而严其刑也。

主之所用也七术,所察也六微。

威势之可以禁暴,而德厚不足以止乱。

百家争鸣欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱、交相利。

杀一人,谓之不义,必有一死罪矣……攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。

尚贤者,政之本也……虽在农与工肆之人,有能则举之。 百家争鸣孔子

孟子

荀子

老子

庄子

韩非

墨子若使天下兼相爱,国与国不相攻……则天下治。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

君之视臣如土芥,则臣之视君如寇雠。

天地与我并生而万物与我为一。

明主之国,以吏为师,以法为教。

不仁者不可以久处约,不仁者不可以长处乐。

望时而待之,孰与应时而使之!

百家争鸣孔子

孟子

荀子

老子

庄子

韩非

墨子威势之可以禁暴,而德厚不足以止乱。

若使天下兼相爱,国与国不相攻……则天下治。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

民为贵,社稷次之,君为轻。

天地与我并生而万物与我为一。

人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

从天而颂之,孰与制天命而用之!中国文化的轴心时代百家

争鸣时 间 轴 空 间 轴价值轴超越时间……儒家

汉代儒学、魏晋玄学、宋明理学、清代实学、新儒家……

道家

道教、诸葛亮、陶渊明、李白、苏轼……

法家

秦始皇、汉武帝、诸葛亮、唐律疏议、王安石、大明律、张居正……

墨家

巨子、游侠、梁启超、《墨攻》……

超越空间……老子是西方人最感兴趣的哲学家之一。据联合国教科文组织统计,《道德经》是除了《圣经》以外被译成外国文字发行量最多的世界文化名著。在德国,《道德经》一书差不多每个家庭都有一本。在奥地利、瑞士等国,许多有文化素养的人士,常常把《道德经》赠送给儿女作为结婚的贺礼。

著名数学家陈省身说:“1943年,我在美国认识爱因斯坦。他书架上的书并不多,但有一本很吸引我,是老子的《道德经》德文译本。西方有思想的科学家,大多喜欢老庄哲学,崇尚道法自然。”

1988年1月,全球诺贝尔奖学金获得者在法国巴黎举行会议后发表宣言,其中说道: “如果人类要在二十一世纪生存下去,必须回头二千五百年,去吸收孔子的智慧!”

价值取向面对当代世界严重的经济危机、社会危机、环境危机、人文精神危机 ……,你选择做“ ”?以民为本

自立立人顺应自然

天人和谐尊重规则

依法治国

情系民众

追求公正

从战国到秦汉的文化选择杨朱、墨翟之言盈天下,天下之言,不归杨,即归墨。——《孟子》

及至始皇,……废先王之道,燔百家之言,以愚黔首……陈涉执木为兵,揭竿为旗,天下云合响应,……山东豪杰遂并起而亡秦族矣。——贾谊《新书·过秦论》

曹参在朝廷任丞相三年,极力主张清静无为不扰民,遵照萧何制定好的法规治理国家,使西汉政治稳定、经济发展、人民生活日渐提高。他死后,百姓们编了一首歌谣称颂他说:“萧何定法律,明白又整齐;曹参接任后,遵守不偏离。施政贵清静,百姓心欢喜。”史称“萧规曹随”。——据《史记·曹相国世家》 战国:不归杨,即归墨秦朝:以法为教,焚书坑儒汉初:崇尚黄(帝)老(子)无为之学汉武帝时代的文化选择匈奴

威胁诸侯

坐大土地

兼并开疆拓土盖有非常之功,必待非常之人……汉武帝时代的文化选择“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

罢黜百家

独尊儒术以思想统一

巩固政治统一汉武帝时代的文化选择人副天数,天人合一,天子受命于天,天下受命于天子。

与天同者大治,与天异者大乱,故为人主之道,莫明于在身之与天同者而用之 。

国家将有失败之道,而天乃先出灾害以谶告之。不知自省,又出怪异以警惧之。尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也”。

天人合一,君权神授。君主应顺天而治。君主如行乱政,

天将以灾示警。汉武帝时代的文化选择(公孙)弘为学官,悼道之郁滞,乃请曰:“……闻三代之道,乡里有教,夏曰校,殷曰庠,周曰序。其劝善也,显之朝廷;其惩恶也,加之刑罚。故教化之行也,建首善自京师始,由内及外。今陛下昭至德,开大明,配天地,本人伦,劝学兴礼,崇化厉贤,以风四方,太平之原也。古者政教未洽,不备其礼,请因旧官而兴焉。为博士官置弟子五十人,复其身。太常择民年十八以上、仪状端正者,补博士弟子……”

制曰:“可。”自此以来,公卿大夫士吏彬彬多文学之士矣。汉武帝设立太学的目的是什么?汉武帝时代的文化选择赞曰:自武帝立《五经》博士,开弟子员,设科射策,劝以官禄,讫于元始,百有余年,传业者浸盛,支叶蕃滋,一经说至百余万言,大师众至千余人,盖禄利之路然也。初,《书》唯有欧阳,《礼》后,《易》杨,《春秋》公羊而已。至孝宣世,复立《大小夏侯尚书》,《大小戴礼》,《施》、《孟》、《梁丘易》,《穀梁春秋》。至元帝世,复立《京氏易》,平帝时,又立《左氏春秋》、《毛诗》、逸《礼》、古文《尚书》,所以罔罗遗失,兼而存之,是在其中矣。汉武帝设立太学的影响有哪些?公历1000至1600那个时代,有一种新学术系统出现,名曰“道学”……那时代的道学思潮,又为什么能产生能成立呢?(一)因为再前一个时代便是六朝、隋、唐,物质上文化上发达得很灿烂,建筑、文学、美术、音乐等都呈现历史以来最活泼的状况。后来这种文明烂熟的结果,养成社会种种惰气。自唐天宝间两京陷落,过去的物质文明已交末运。跟着晚唐藩镇和五代一百多年间的纷乱,人心越发厌倦,所以入到宋朝,便喜欢回到内生活的追求,向严肃素朴一路走去。(二)隋唐以来,印度佛教各派教理,尽量输入,思想界已经搀入许多新成分,但始终儒自儒,佛自佛,采取一种不相闻问的态度。到了中晚唐,两派接触的程度日渐加增……到了两宋,当然会产出儒佛结婚的新学派,加以那时候的佛家,各派都衰,禅宗独盛。禅宗是打破佛家许多形式和理论,专用内观工夫,越发与当时新建设之道学相接近,所以道学和禅宗,可以说是宋、元、明思想全部的代表。——梁启超《中国近三百年学术史·反动与先驱》宋元明时代的文化选择宋元明时代的文化选择经过太祖的创业,宋朝的历史留下了不少似是而非的现象:一个以军人为首脑而组成的国家。自始注重国防,偏在军事上的作为,不及其他任何主要的朝代。它的民间经济,也有突出的现象,它却不能掌握这种优势。它企图注重实际,不受抽象的观念所蒙蔽,而这三百一十九年在它领导之下,所产生的特出人物,又偏是哲学家为多。——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》宋代的鹅湖之会墟墓兴哀宗庙钦,斯人千古不磨心。 涓流滴到沧溟水,拳石崇成泰华岑。 易简工夫终久大,支离事业竟浮沉。 欲知自下升高处,真伪先须辨古今。

——陆九渊《鹅湖和教授兄韵》

德义风流夙所钦,别离三载更关心。 偶扶藜杖出寒谷,又枉篮舆度远岑。 旧学商量加邃密,新知培养转深沉。 却愁说到无言处,不信人间有古今。

——朱熹《鹅湖寺和陆子寿》 宋明理学程朱

理学陆王

心学二 程朱 熹陆九渊王守仁程朱理学理在天下只是一个理,故推至四海而准。须是质诸天地,考诸三王不易之理。

仁者以天地万物为一体,莫非己也。认得为己,何所不至?……学者须先识仁。仁者浑然与物同体,义、礼、智、信皆仁也……此道与物无对,大不足以明之,天地之用皆我之用,孟子言”万物皆备于我“,须反身而诚,乃为大乐。程颢

(明道先生)程颐

(伊川先生)理是具有普遍性的最高原则仁是理的核心和修养的最高境界程朱理学(二程)昔见茂叔(周敦颐),每令寻颜子、仲尼乐处,所乐何事。

子曰 :“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。”

子曰:“贤哉,(颜)回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

程颐晚年更趋和易,气貌容色皆胜平日,自云:“学之力也。大凡学者,学处患难贫贱,若富贵荣达,即不须学也”。有人慰劳他:“先生谨于礼四五十年,应甚劳苦。”他回答说:“吾日履安地,何劳何苦?他人日践危地,此乃劳苦也。” 程颢

(明道先生)程颐

(伊川先生)乐指高度的主体自由和极大的精神满足程朱理学(1)本体论:理与气

或问:“必有是理,然后有是气,如何?”曰:“此本无先后之可言,然必欲推其所从来,则须说先有是理。然理又非别为一物,即存乎是气之中。无是气,则是理亦无挂搭处。气则为金木水火,理则为仁义理智。”

朱熹所说的“理”和“气”分别指什么?

理指精神,气指物质。

“理”和“气”关系如何?

互相依存,理先气后。程朱理学(1)本体论:太极

或问太极。曰:“太极只是个极好至善底道理,人人有一太极,物物有一太极。”

“本只是一太极,而万物各有禀受,又自各全具一太极尔。如月在天,只一而已;及散在江湖,则随处可见,不可谓月已分也。”

朱熹所说的“太极”指什么?

普遍的、根本的“理”。程朱理学(2)修养论:“小学”和“大学”

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之子弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼乐、射御、书数之文化;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至公、卿、大夫、元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷、理、正心、修己、治人之道。此又学校之教、大小之节所以分也。

“小学”和“大学”的区分体现了什么原则?

日积月累、循序渐进。程朱理学(2)修养论:仁

故语心之德,虽其总摄贯通,无所不备,然一言以蔽之,则曰仁而已矣……诚能体而存之,则众善之源、百行之本莫不在是。此孔门之教所以必使学者汲汲于求仁也……又曰:“求仁得仁”……又曰:“杀身成仁……此心何在也?在天地则共坱然生物之心,在人则温然爱人利物之心,包四德而贯四端者也。

?怎样理解朱熹所说的“仁”?

仁是人的爱心及

一切道德价值的终极源泉仁者具有强烈的社会责任感

和巨大的道德勇气仁者仁民爱物程朱理学(3)社会政治理论

《大学》之修身、齐家、治国、平天下,基本只是正心、诚意而已。

天下事有大根本, 有小根本, 正君心是大本。

正君心以正朝廷, 正朝廷以正百官, 正百官以正万民, 正万民以正四方。

朱熹“正君心”的目的是什么?

维护等级秩序,维护封建制度。

程朱理学朱熹的历史地位

“眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子;眉先生,胡后生,后生长于先生。”

道之正统,待人而后传。自周以来,任传道之责者,不过数人。而其能使斯道章章较著者,一二人而止耳。由孔子而后,曾子子思继其微,至孟子而始著。由孟子而后,周程张子继其绝,至(朱)熹而始著。——《宋史》

陆王心学“鹅湖之会,论及教人。元晦(朱熹)之意,欲令人泛观博览,而后归之约。二陆(陆九渊及其兄陆九龄)之意,欲先发明人之本心,而后使之博览。朱以陆之教人为太简,陆以朱之教人为支离。” ——《象山年谱》

人皆有是心,心皆具是理,心即理也。

宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。

陆王心学王阳明青年时热心骑射,留意兵法,泛滥辞章,出入释者……34岁时,抗疏反对把持朝政的宦官刘瑾,为此受廷杖四十,被贬到偏远的贵州龙场驿……正德十四年,江西的宁王朱宸濠在蓄谋多年之后,发动叛乱,以十万大军,自江西东下南京,当时正在江西的王阳明立即起兵讨之,在强弱悬殊的情况下,他运用机智的谋略,以卓越的胆识,率兵35天,三战而生擒朱宸濠,将这场震动朝野的大叛乱彻底平定……王阳明一生所创造的事功业绩,在宋明时代的理学家中,是绝无仅有的。陆王心学先生曰:“众人只说格物要依晦翁(朱熹),何曾把他的说去用?我著实曾用来,初年于钱友同论作圣贤要格天下之物,如今安得这等大的力量!因指亭前竹子令去格看,钱子早夜去穷格竹子的理,竭其心思,至于三日便致劳神成疾。当初说他这是精力不足,某因自去穷格,早夜不得其理,到七日亦以劳思致疾,遂相与叹‘圣贤是做不得的,无他大力量去格物了’。及在夷中三年,颇见得此意思,乃知天下之物本无可格。”(龙场格物)

先生游南镇,一友指岩中花树问曰:天下无心外之物,如此花树在深山中自开自落,于我心亦何相关?先生曰:“你未看此花时,此花与汝心同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来,便知此花不在你心外。”(南镇看花)陆王心学心外无物、心外无事、心外无理、心外无义、心外无善。

夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体也。生民之困苦荼毒,孰非疾痛之切于吾身者乎?不知吾身之疾痛,无是非之心者也。是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。

知是行之始,行是知之成。

鹅湖之会与禅门公案唐高僧五代传人弘忍禅师与徒众论道,命各以心得书一偈语。时上座神秀书偈曰:身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使惹尘埃。惠能偈曰:菩提本无树,明镜也非台,本来无一物,何处惹尘埃。两人各有心得,而以惠能更高一境,弘忍乃授衣钵于惠能,是为南宗,而以心印传神秀,是为北宗,世固有南能北秀之称。——《六祖坛经》 程颢 程颐 朱熹 陆九渊 王阳明 格物以穷其理:

建立严密的理学体系格心以致良知:

重建儒家信仰理学批判与批判理性又问:“或有孤孀贫穷无托者,可再嫁否?”(程颐)曰:“只是后世怕寒饿死,故有是说。然饿死事极小,失节事极大。”

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”“人死于法犹有怜之,死于理,其谁怜之。”—清·戴震

理学批判与批判理性这位程(颐)先生大概从没有挨过饿,不知道饿的滋味,或者饿虽挨过,却希望别人也挨挨。好在他阁下不是女人,永远不会临到请君入瓮的场面,落得慷女人之慨,说说风凉话,以示凛然。——柏杨《丑陋的中国人》

伊川(程颐)的错误似乎不在于提出“饿死事小,失节事大”这一概括的伦理原则,只在于误认妇女当夫死后再嫁为失节。不过伊川个人的话无论如何有力量,亦必不能形成宋以后的风俗礼教。

他所提出的“饿死事小,失节事大”这个有普遍性的原则,若单就其为伦理原则论,恐怕是四海皆准、百世不惑的原则。我们似乎仍不能根本否认,因为人人都有其立身处世而不可夺的大节,大节一亏,人格扫地。——贺麟《宋儒的新评价》 宋明理学之反思“孰知今日之清谈,有甚于前代者!昔之清谈(指魏晋玄学)谈老庄,今之清谈(指宋明理学尤其是陆王心学)谈孔孟。未得其精而已遗其粗,未究其本而先辞其末。不习六艺之文,不考百王之典,不综当代之务,举夫子论学论政之大端一切不问,而曰一贯,曰无言。以明心见性之空言,代修己治人之实学;股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州荡覆,宗社丘墟。”——顾炎武

明清之际是一个“天崩地解”的时代,“一些最敏锐的心灵”进行了一场痛定思痛的反思,期望为当时的社会找寻某种解决问题的方案。

清谈误国!明末清初的思想活跃局面他公开以“异端”自居,称赞汉朝司马相如和卓文君“善择佳偶”,自由恋爱;赞扬寡妇再嫁;称赞武则天是杰出的女政治家;赞颂商鞅、吴起等改革家;肯定封建社会揭竿起义的农民。

他的《明夷待访录》一书在晚清被梁启超、谭嗣同等人秘密刊行,同时也为章太炎所诋毁……在当时特定历史条件下,以中国思想的传统形式,锐利地开始表述了近代民主政治思想。

他一生辗转,行万里路,读万卷书,创立了一种新的治学方法,成为清初继往开来的一代宗师,被誉为清学“开山始祖”。

他成为中国传统思想的最后的集大成者。他一方面总结了宋明理学……另方面,他又高扬了中国的历史意识的长久传统,并把它提到了不以人的意志为转移的哲学高度。 李 贽存天理,去人欲。——朱熹

穿衣吃饭,即是人伦物理。——李贽

至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移易,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。——朱熹

夫天生一人,自有一人之用,不待取给孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?——李贽

反对“存天理,去人欲”反对以孔子的是非为是非黄宗羲古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也……然则,为天下之大害者,君而已矣。

夫治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。君与臣,共曳木之人也。

我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。

天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。

黄宗羲(犁洲先生)

问题:黄宗羲怎么看

待君主专制?

君主专制非但不是天经

地义,还是天下之大害君臣命运相关,应平等

相处百姓的忧乐重于朝廷的

兴亡黄宗羲有明之无善治,自高皇帝罢丞相始。……古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子。天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相补救……宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣。……必使治天下之具皆出于学校,而后设学校之意始备。……天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

皇权需要宰相制度补救,应以学校为议政和决定是非的最高机构,以限制君权、弥补君主专制的弊端。

黄宗羲(犁洲先生)

问题:针对君主专制

的弊端 ,黄宗羲提出

了怎样的政治设计?

黄宗羲“然则其所谓法者,一家之法,而非天下之法也。……即论者谓有治人无治法,吾以谓有治法而后有治人。”

“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”

在上述引文中,黄宗羲又提出了哪些重要观点?

以天下之法取代一家之法,以法治取代人治。

(农)工商皆本。

黄宗羲,字太冲,

号犁洲。代表作

为《明夷待访录》。顾炎武易姓改号,谓之亡国。仁义充塞而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣!

人君之于天下,不能以独治也……以天下之权,寄天下之人……自公卿大夫至于百里之宰,一命之官,莫不分天子之权,以各治其事。

君主不等于国家。

国家的利益高于君主的利益。

天下兴亡,匹夫有责。

以众治限制君权。

顾炎武,人称亭林

先生。代表作有

《日知录》、《天

下郡国利病书》。王夫之政治思想

“圣人坚揽定趾以救天地之祸,非大反孤秦、陋宋之为不得延。”

“秦之所以获罪于万世者,私己而已矣。”

“一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也。”

“以天下论者,必循天下之公……”

王夫之为什么反对“孤秦陋宋”?他的政治理想是什么?王夫之,人称船山

先生。著有《读通

鉴论》、《宋论》

等。王夫之历史观

“顺必然之势者理也,理之自然者天也。君子顺乎理而善因乎天,人固不可与天争久矣。”

“秦以私天下之心而罢侯置守,而天假其私以行其大公……”

哲学思想

“天地之德不易,而天地之化日新。”

清风有意难留我;

明月无心自照人。

六经责我开生面;

七尺从天乞活埋。

明末清初的思想活跃局面( )一生辗转,行万里路,读万卷书,创立了一种新的治学方法,成为清初继往开来的一代宗师,被誉为清学“开山始祖”。

( )成为中国传统思想的最后的集大成者。他一方面总结了宋明理学……另方面,他又高扬了中国的历史意识的长久传统,并把它提到了不以人的意志为转移的哲学高度。

( )此等论调,由今日观之,固甚普通甚肤浅。然在二百六七十年前,则真极大胆之创论也……梁启超谭嗣同辈倡民权共和之说,则将其书节抄,印数万本,秘密散布,于晚清思想之骤变,极有力焉。

《四库全书总目提要》称( )的著述“狂悖乖谬,非圣无法”,“排击孔子,别立褒贬”。

请针对以上的表述逐一填出对应的思想家。

根据以上论述指出这些思想家对后世的重大影响。 顾炎武王夫之黄宗羲李贽顾炎武开清代实学之先河。王夫之的哲学思辩

代表着中国古代哲学发展的顶峰。黄宗羲的思想为中国近代

反专制斗争提供了有力的思想武器李贽是明朝中后期独具个性的思想家,

对正统思想发出了大胆的挑战。 李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想

家挑战正统、提倡个性、批判专制、否定帝

权等主张,成为近代进步思想的先声。

明清之际思想界的活跃局面使儒学正统

受到冲击,但没有从根本上动摇儒学作为文

化主导的地位。

人的意识不仅反映客观世界,并且创造客观世界。——列宁《黑格尔“逻辑学”一书摘要》

这些观念、范畴也同它们所表现的关系一样,不是永恒的。它们是历史的暂时的产物。生产力的增长、社会关系的破坏、观念的产生都是不断变动的,只有运动的抽象即“不死的死”才是停滞不动的。——马克思《哲学的贫困》

社会存在(经济和政治状况)决定社会意识(思想状况)社会意识(思想状况)反作用于社会存在(经济和政治状况)社会存在(经济和政治状况)的变化

必然带来社会意识(思想状况)的相应变化必修Ⅲ 精神文明史专题一 中国传统文化主流思想的演变吾欲划分我数千年学术思想界为七时代:一、胚胎时代,春秋以前是也;二、全盛时代,春秋末及战国是也;三、儒学统一时代,两汉是也;四、老学时代,魏晋是也;五、佛学时代,南北朝、唐是也;六、儒佛混合时代,宋、元、明是也;七、衰落时代,近二百五十年是也;八、复兴时代,今日是也。

——梁启超《论中国学术思想变迁之大势 》中国传统文化主流思想的演变一、春秋战国时期的百家争鸣

二、汉代儒学地位的上升

三、宋明理学的出现和走向成熟

四、明末清初的思想活跃局面2500年前:中国经济

“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。” ——《吕氏春秋》大发展:铁犁牛耕取代刀耕火种大变革:私田制取代井田制2500年前:中国政治争地以战,

杀人盈野;

争城以战,

杀人盈城。

——孟子

治世不一

道,便国

不法古。

——商鞅

大动荡:春秋五霸→战国七雄

大变革:分封制瓦解,封建制确立2500年前:中国文化百家争鸣儒家道家法家墨家孔子孟子荀子老子庄子韩非墨子百家争鸣夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人……己所不欲,勿施于人。

克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

未能事人,焉能事鬼 ……未知生,焉知死?

自行束脩以上,吾未尝无诲矣。

不学《诗》,无以言……不学《礼》,无以立。

百家争鸣民为贵,社稷次之,君为轻。

得乎丘民而为天子。

不以仁政,不能平治天下。百家争鸣天不为人之恶寒也,辍冬;地不为人之恶辽远也,辍广。 ……天行有常,不为尧存,不为桀亡。

从天而颂之,孰与制天命而用之!

礼者,人道之极也。

百家争鸣道生一,一生二,二生三,三生万物。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾……祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。

小国寡民……虽有周舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之……邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

百家争鸣昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也……俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与?蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶则必有分矣。此之谓物化。

天下莫大于秋毫之未,而泰山为小;莫寿乎殇子,而彭祖为夭。百家争鸣明主峭其法而严其刑也。

主之所用也七术,所察也六微。

威势之可以禁暴,而德厚不足以止乱。

百家争鸣欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱、交相利。

杀一人,谓之不义,必有一死罪矣……攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。

尚贤者,政之本也……虽在农与工肆之人,有能则举之。 百家争鸣孔子

孟子

荀子

老子

庄子

韩非

墨子若使天下兼相爱,国与国不相攻……则天下治。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

君之视臣如土芥,则臣之视君如寇雠。

天地与我并生而万物与我为一。

明主之国,以吏为师,以法为教。

不仁者不可以久处约,不仁者不可以长处乐。

望时而待之,孰与应时而使之!

百家争鸣孔子

孟子

荀子

老子

庄子

韩非

墨子威势之可以禁暴,而德厚不足以止乱。

若使天下兼相爱,国与国不相攻……则天下治。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

民为贵,社稷次之,君为轻。

天地与我并生而万物与我为一。

人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

从天而颂之,孰与制天命而用之!中国文化的轴心时代百家

争鸣时 间 轴 空 间 轴价值轴超越时间……儒家

汉代儒学、魏晋玄学、宋明理学、清代实学、新儒家……

道家

道教、诸葛亮、陶渊明、李白、苏轼……

法家

秦始皇、汉武帝、诸葛亮、唐律疏议、王安石、大明律、张居正……

墨家

巨子、游侠、梁启超、《墨攻》……

超越空间……老子是西方人最感兴趣的哲学家之一。据联合国教科文组织统计,《道德经》是除了《圣经》以外被译成外国文字发行量最多的世界文化名著。在德国,《道德经》一书差不多每个家庭都有一本。在奥地利、瑞士等国,许多有文化素养的人士,常常把《道德经》赠送给儿女作为结婚的贺礼。

著名数学家陈省身说:“1943年,我在美国认识爱因斯坦。他书架上的书并不多,但有一本很吸引我,是老子的《道德经》德文译本。西方有思想的科学家,大多喜欢老庄哲学,崇尚道法自然。”

1988年1月,全球诺贝尔奖学金获得者在法国巴黎举行会议后发表宣言,其中说道: “如果人类要在二十一世纪生存下去,必须回头二千五百年,去吸收孔子的智慧!”

价值取向面对当代世界严重的经济危机、社会危机、环境危机、人文精神危机 ……,你选择做“ ”?以民为本

自立立人顺应自然

天人和谐尊重规则

依法治国

情系民众

追求公正

从战国到秦汉的文化选择杨朱、墨翟之言盈天下,天下之言,不归杨,即归墨。——《孟子》

及至始皇,……废先王之道,燔百家之言,以愚黔首……陈涉执木为兵,揭竿为旗,天下云合响应,……山东豪杰遂并起而亡秦族矣。——贾谊《新书·过秦论》

曹参在朝廷任丞相三年,极力主张清静无为不扰民,遵照萧何制定好的法规治理国家,使西汉政治稳定、经济发展、人民生活日渐提高。他死后,百姓们编了一首歌谣称颂他说:“萧何定法律,明白又整齐;曹参接任后,遵守不偏离。施政贵清静,百姓心欢喜。”史称“萧规曹随”。——据《史记·曹相国世家》 战国:不归杨,即归墨秦朝:以法为教,焚书坑儒汉初:崇尚黄(帝)老(子)无为之学汉武帝时代的文化选择匈奴

威胁诸侯

坐大土地

兼并开疆拓土盖有非常之功,必待非常之人……汉武帝时代的文化选择“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

罢黜百家

独尊儒术以思想统一

巩固政治统一汉武帝时代的文化选择人副天数,天人合一,天子受命于天,天下受命于天子。

与天同者大治,与天异者大乱,故为人主之道,莫明于在身之与天同者而用之 。

国家将有失败之道,而天乃先出灾害以谶告之。不知自省,又出怪异以警惧之。尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也”。

天人合一,君权神授。君主应顺天而治。君主如行乱政,

天将以灾示警。汉武帝时代的文化选择(公孙)弘为学官,悼道之郁滞,乃请曰:“……闻三代之道,乡里有教,夏曰校,殷曰庠,周曰序。其劝善也,显之朝廷;其惩恶也,加之刑罚。故教化之行也,建首善自京师始,由内及外。今陛下昭至德,开大明,配天地,本人伦,劝学兴礼,崇化厉贤,以风四方,太平之原也。古者政教未洽,不备其礼,请因旧官而兴焉。为博士官置弟子五十人,复其身。太常择民年十八以上、仪状端正者,补博士弟子……”

制曰:“可。”自此以来,公卿大夫士吏彬彬多文学之士矣。汉武帝设立太学的目的是什么?汉武帝时代的文化选择赞曰:自武帝立《五经》博士,开弟子员,设科射策,劝以官禄,讫于元始,百有余年,传业者浸盛,支叶蕃滋,一经说至百余万言,大师众至千余人,盖禄利之路然也。初,《书》唯有欧阳,《礼》后,《易》杨,《春秋》公羊而已。至孝宣世,复立《大小夏侯尚书》,《大小戴礼》,《施》、《孟》、《梁丘易》,《穀梁春秋》。至元帝世,复立《京氏易》,平帝时,又立《左氏春秋》、《毛诗》、逸《礼》、古文《尚书》,所以罔罗遗失,兼而存之,是在其中矣。汉武帝设立太学的影响有哪些?公历1000至1600那个时代,有一种新学术系统出现,名曰“道学”……那时代的道学思潮,又为什么能产生能成立呢?(一)因为再前一个时代便是六朝、隋、唐,物质上文化上发达得很灿烂,建筑、文学、美术、音乐等都呈现历史以来最活泼的状况。后来这种文明烂熟的结果,养成社会种种惰气。自唐天宝间两京陷落,过去的物质文明已交末运。跟着晚唐藩镇和五代一百多年间的纷乱,人心越发厌倦,所以入到宋朝,便喜欢回到内生活的追求,向严肃素朴一路走去。(二)隋唐以来,印度佛教各派教理,尽量输入,思想界已经搀入许多新成分,但始终儒自儒,佛自佛,采取一种不相闻问的态度。到了中晚唐,两派接触的程度日渐加增……到了两宋,当然会产出儒佛结婚的新学派,加以那时候的佛家,各派都衰,禅宗独盛。禅宗是打破佛家许多形式和理论,专用内观工夫,越发与当时新建设之道学相接近,所以道学和禅宗,可以说是宋、元、明思想全部的代表。——梁启超《中国近三百年学术史·反动与先驱》宋元明时代的文化选择宋元明时代的文化选择经过太祖的创业,宋朝的历史留下了不少似是而非的现象:一个以军人为首脑而组成的国家。自始注重国防,偏在军事上的作为,不及其他任何主要的朝代。它的民间经济,也有突出的现象,它却不能掌握这种优势。它企图注重实际,不受抽象的观念所蒙蔽,而这三百一十九年在它领导之下,所产生的特出人物,又偏是哲学家为多。——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》宋代的鹅湖之会墟墓兴哀宗庙钦,斯人千古不磨心。 涓流滴到沧溟水,拳石崇成泰华岑。 易简工夫终久大,支离事业竟浮沉。 欲知自下升高处,真伪先须辨古今。

——陆九渊《鹅湖和教授兄韵》

德义风流夙所钦,别离三载更关心。 偶扶藜杖出寒谷,又枉篮舆度远岑。 旧学商量加邃密,新知培养转深沉。 却愁说到无言处,不信人间有古今。

——朱熹《鹅湖寺和陆子寿》 宋明理学程朱

理学陆王

心学二 程朱 熹陆九渊王守仁程朱理学理在天下只是一个理,故推至四海而准。须是质诸天地,考诸三王不易之理。

仁者以天地万物为一体,莫非己也。认得为己,何所不至?……学者须先识仁。仁者浑然与物同体,义、礼、智、信皆仁也……此道与物无对,大不足以明之,天地之用皆我之用,孟子言”万物皆备于我“,须反身而诚,乃为大乐。程颢

(明道先生)程颐

(伊川先生)理是具有普遍性的最高原则仁是理的核心和修养的最高境界程朱理学(二程)昔见茂叔(周敦颐),每令寻颜子、仲尼乐处,所乐何事。

子曰 :“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。”

子曰:“贤哉,(颜)回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

程颐晚年更趋和易,气貌容色皆胜平日,自云:“学之力也。大凡学者,学处患难贫贱,若富贵荣达,即不须学也”。有人慰劳他:“先生谨于礼四五十年,应甚劳苦。”他回答说:“吾日履安地,何劳何苦?他人日践危地,此乃劳苦也。” 程颢

(明道先生)程颐

(伊川先生)乐指高度的主体自由和极大的精神满足程朱理学(1)本体论:理与气

或问:“必有是理,然后有是气,如何?”曰:“此本无先后之可言,然必欲推其所从来,则须说先有是理。然理又非别为一物,即存乎是气之中。无是气,则是理亦无挂搭处。气则为金木水火,理则为仁义理智。”

朱熹所说的“理”和“气”分别指什么?

理指精神,气指物质。

“理”和“气”关系如何?

互相依存,理先气后。程朱理学(1)本体论:太极

或问太极。曰:“太极只是个极好至善底道理,人人有一太极,物物有一太极。”

“本只是一太极,而万物各有禀受,又自各全具一太极尔。如月在天,只一而已;及散在江湖,则随处可见,不可谓月已分也。”

朱熹所说的“太极”指什么?

普遍的、根本的“理”。程朱理学(2)修养论:“小学”和“大学”

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之子弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼乐、射御、书数之文化;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至公、卿、大夫、元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷、理、正心、修己、治人之道。此又学校之教、大小之节所以分也。

“小学”和“大学”的区分体现了什么原则?

日积月累、循序渐进。程朱理学(2)修养论:仁

故语心之德,虽其总摄贯通,无所不备,然一言以蔽之,则曰仁而已矣……诚能体而存之,则众善之源、百行之本莫不在是。此孔门之教所以必使学者汲汲于求仁也……又曰:“求仁得仁”……又曰:“杀身成仁……此心何在也?在天地则共坱然生物之心,在人则温然爱人利物之心,包四德而贯四端者也。

?怎样理解朱熹所说的“仁”?

仁是人的爱心及

一切道德价值的终极源泉仁者具有强烈的社会责任感

和巨大的道德勇气仁者仁民爱物程朱理学(3)社会政治理论

《大学》之修身、齐家、治国、平天下,基本只是正心、诚意而已。

天下事有大根本, 有小根本, 正君心是大本。

正君心以正朝廷, 正朝廷以正百官, 正百官以正万民, 正万民以正四方。

朱熹“正君心”的目的是什么?

维护等级秩序,维护封建制度。

程朱理学朱熹的历史地位

“眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子;眉先生,胡后生,后生长于先生。”

道之正统,待人而后传。自周以来,任传道之责者,不过数人。而其能使斯道章章较著者,一二人而止耳。由孔子而后,曾子子思继其微,至孟子而始著。由孟子而后,周程张子继其绝,至(朱)熹而始著。——《宋史》

陆王心学“鹅湖之会,论及教人。元晦(朱熹)之意,欲令人泛观博览,而后归之约。二陆(陆九渊及其兄陆九龄)之意,欲先发明人之本心,而后使之博览。朱以陆之教人为太简,陆以朱之教人为支离。” ——《象山年谱》

人皆有是心,心皆具是理,心即理也。

宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。

陆王心学王阳明青年时热心骑射,留意兵法,泛滥辞章,出入释者……34岁时,抗疏反对把持朝政的宦官刘瑾,为此受廷杖四十,被贬到偏远的贵州龙场驿……正德十四年,江西的宁王朱宸濠在蓄谋多年之后,发动叛乱,以十万大军,自江西东下南京,当时正在江西的王阳明立即起兵讨之,在强弱悬殊的情况下,他运用机智的谋略,以卓越的胆识,率兵35天,三战而生擒朱宸濠,将这场震动朝野的大叛乱彻底平定……王阳明一生所创造的事功业绩,在宋明时代的理学家中,是绝无仅有的。陆王心学先生曰:“众人只说格物要依晦翁(朱熹),何曾把他的说去用?我著实曾用来,初年于钱友同论作圣贤要格天下之物,如今安得这等大的力量!因指亭前竹子令去格看,钱子早夜去穷格竹子的理,竭其心思,至于三日便致劳神成疾。当初说他这是精力不足,某因自去穷格,早夜不得其理,到七日亦以劳思致疾,遂相与叹‘圣贤是做不得的,无他大力量去格物了’。及在夷中三年,颇见得此意思,乃知天下之物本无可格。”(龙场格物)

先生游南镇,一友指岩中花树问曰:天下无心外之物,如此花树在深山中自开自落,于我心亦何相关?先生曰:“你未看此花时,此花与汝心同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来,便知此花不在你心外。”(南镇看花)陆王心学心外无物、心外无事、心外无理、心外无义、心外无善。

夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体也。生民之困苦荼毒,孰非疾痛之切于吾身者乎?不知吾身之疾痛,无是非之心者也。是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。

知是行之始,行是知之成。

鹅湖之会与禅门公案唐高僧五代传人弘忍禅师与徒众论道,命各以心得书一偈语。时上座神秀书偈曰:身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使惹尘埃。惠能偈曰:菩提本无树,明镜也非台,本来无一物,何处惹尘埃。两人各有心得,而以惠能更高一境,弘忍乃授衣钵于惠能,是为南宗,而以心印传神秀,是为北宗,世固有南能北秀之称。——《六祖坛经》 程颢 程颐 朱熹 陆九渊 王阳明 格物以穷其理:

建立严密的理学体系格心以致良知:

重建儒家信仰理学批判与批判理性又问:“或有孤孀贫穷无托者,可再嫁否?”(程颐)曰:“只是后世怕寒饿死,故有是说。然饿死事极小,失节事极大。”

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”“人死于法犹有怜之,死于理,其谁怜之。”—清·戴震

理学批判与批判理性这位程(颐)先生大概从没有挨过饿,不知道饿的滋味,或者饿虽挨过,却希望别人也挨挨。好在他阁下不是女人,永远不会临到请君入瓮的场面,落得慷女人之慨,说说风凉话,以示凛然。——柏杨《丑陋的中国人》

伊川(程颐)的错误似乎不在于提出“饿死事小,失节事大”这一概括的伦理原则,只在于误认妇女当夫死后再嫁为失节。不过伊川个人的话无论如何有力量,亦必不能形成宋以后的风俗礼教。

他所提出的“饿死事小,失节事大”这个有普遍性的原则,若单就其为伦理原则论,恐怕是四海皆准、百世不惑的原则。我们似乎仍不能根本否认,因为人人都有其立身处世而不可夺的大节,大节一亏,人格扫地。——贺麟《宋儒的新评价》 宋明理学之反思“孰知今日之清谈,有甚于前代者!昔之清谈(指魏晋玄学)谈老庄,今之清谈(指宋明理学尤其是陆王心学)谈孔孟。未得其精而已遗其粗,未究其本而先辞其末。不习六艺之文,不考百王之典,不综当代之务,举夫子论学论政之大端一切不问,而曰一贯,曰无言。以明心见性之空言,代修己治人之实学;股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州荡覆,宗社丘墟。”——顾炎武

明清之际是一个“天崩地解”的时代,“一些最敏锐的心灵”进行了一场痛定思痛的反思,期望为当时的社会找寻某种解决问题的方案。

清谈误国!明末清初的思想活跃局面他公开以“异端”自居,称赞汉朝司马相如和卓文君“善择佳偶”,自由恋爱;赞扬寡妇再嫁;称赞武则天是杰出的女政治家;赞颂商鞅、吴起等改革家;肯定封建社会揭竿起义的农民。

他的《明夷待访录》一书在晚清被梁启超、谭嗣同等人秘密刊行,同时也为章太炎所诋毁……在当时特定历史条件下,以中国思想的传统形式,锐利地开始表述了近代民主政治思想。

他一生辗转,行万里路,读万卷书,创立了一种新的治学方法,成为清初继往开来的一代宗师,被誉为清学“开山始祖”。

他成为中国传统思想的最后的集大成者。他一方面总结了宋明理学……另方面,他又高扬了中国的历史意识的长久传统,并把它提到了不以人的意志为转移的哲学高度。 李 贽存天理,去人欲。——朱熹

穿衣吃饭,即是人伦物理。——李贽

至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移易,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。——朱熹

夫天生一人,自有一人之用,不待取给孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?——李贽

反对“存天理,去人欲”反对以孔子的是非为是非黄宗羲古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也……然则,为天下之大害者,君而已矣。

夫治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。君与臣,共曳木之人也。

我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。

天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。

黄宗羲(犁洲先生)

问题:黄宗羲怎么看

待君主专制?

君主专制非但不是天经

地义,还是天下之大害君臣命运相关,应平等

相处百姓的忧乐重于朝廷的

兴亡黄宗羲有明之无善治,自高皇帝罢丞相始。……古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子。天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相补救……宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣。……必使治天下之具皆出于学校,而后设学校之意始备。……天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

皇权需要宰相制度补救,应以学校为议政和决定是非的最高机构,以限制君权、弥补君主专制的弊端。

黄宗羲(犁洲先生)

问题:针对君主专制

的弊端 ,黄宗羲提出

了怎样的政治设计?

黄宗羲“然则其所谓法者,一家之法,而非天下之法也。……即论者谓有治人无治法,吾以谓有治法而后有治人。”

“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”

在上述引文中,黄宗羲又提出了哪些重要观点?

以天下之法取代一家之法,以法治取代人治。

(农)工商皆本。

黄宗羲,字太冲,

号犁洲。代表作

为《明夷待访录》。顾炎武易姓改号,谓之亡国。仁义充塞而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣!

人君之于天下,不能以独治也……以天下之权,寄天下之人……自公卿大夫至于百里之宰,一命之官,莫不分天子之权,以各治其事。

君主不等于国家。

国家的利益高于君主的利益。

天下兴亡,匹夫有责。

以众治限制君权。

顾炎武,人称亭林

先生。代表作有

《日知录》、《天

下郡国利病书》。王夫之政治思想

“圣人坚揽定趾以救天地之祸,非大反孤秦、陋宋之为不得延。”

“秦之所以获罪于万世者,私己而已矣。”

“一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也。”

“以天下论者,必循天下之公……”

王夫之为什么反对“孤秦陋宋”?他的政治理想是什么?王夫之,人称船山

先生。著有《读通

鉴论》、《宋论》

等。王夫之历史观

“顺必然之势者理也,理之自然者天也。君子顺乎理而善因乎天,人固不可与天争久矣。”

“秦以私天下之心而罢侯置守,而天假其私以行其大公……”

哲学思想

“天地之德不易,而天地之化日新。”

清风有意难留我;

明月无心自照人。

六经责我开生面;

七尺从天乞活埋。

明末清初的思想活跃局面( )一生辗转,行万里路,读万卷书,创立了一种新的治学方法,成为清初继往开来的一代宗师,被誉为清学“开山始祖”。

( )成为中国传统思想的最后的集大成者。他一方面总结了宋明理学……另方面,他又高扬了中国的历史意识的长久传统,并把它提到了不以人的意志为转移的哲学高度。

( )此等论调,由今日观之,固甚普通甚肤浅。然在二百六七十年前,则真极大胆之创论也……梁启超谭嗣同辈倡民权共和之说,则将其书节抄,印数万本,秘密散布,于晚清思想之骤变,极有力焉。

《四库全书总目提要》称( )的著述“狂悖乖谬,非圣无法”,“排击孔子,别立褒贬”。

请针对以上的表述逐一填出对应的思想家。

根据以上论述指出这些思想家对后世的重大影响。 顾炎武王夫之黄宗羲李贽顾炎武开清代实学之先河。王夫之的哲学思辩

代表着中国古代哲学发展的顶峰。黄宗羲的思想为中国近代

反专制斗争提供了有力的思想武器李贽是明朝中后期独具个性的思想家,

对正统思想发出了大胆的挑战。 李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想

家挑战正统、提倡个性、批判专制、否定帝

权等主张,成为近代进步思想的先声。

明清之际思想界的活跃局面使儒学正统

受到冲击,但没有从根本上动摇儒学作为文

化主导的地位。

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史