【科学复习精练】第2章 生物与环境 单元培优复习

文档属性

| 名称 | 【科学复习精练】第2章 生物与环境 单元培优复习 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-02-27 18:44:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

九年级科学下册单元复习训练卷

(范围:第二章 生物与环境)

一、选择题(每题3分,共60分)

1.杭州有许多风景名胜,下列自然景观属于生物群落的是( )

A.西溪湿地里的所有水生植物 B.西天目山上的所有松树

C.杭州动物园的所有生物 D.瑶灵仙境的所有微生物

2.生物既能适应环境,也能影响环境.下列能反映生物影响环境的是( )

A.种瓜得瓜,种豆得豆?????B.螳螂捕蝉,黄雀在后

C.千里之堤,溃于蚁穴?????D.不入虎穴,焉得虎子

3.下列能正确表示生态学概念大小关系由小到大的是( )

A.生物个体→种群→群落→生物圈→生态系统 B.生物个体→群落→种群→生态系统→生物圈

C.生物个体→群落→生态系统→种群→生物圈 D.生物个体→种群→群落→生态系统→生物圈

4.“落红不是无情物,化作春泥更护花”的诗句反映了( )

A.生态系统中能量流动的特点 B.生态系统中的物质循环

C.生物与环境相互依存、相互制约的关系 D.生态系统中生物与生物之间的食物关系

5.2010年春季以来,洞庭湖水域遭受了前所未有的持续干旱,造成芦苇荡变成草原,鱼、虾、蟹的生存受到严重威胁。这种现象说明( )

A.生物圈是一个统一的整体 B.生物能适应环境

C.生物能影响环境 D.环境能影响生物的生存

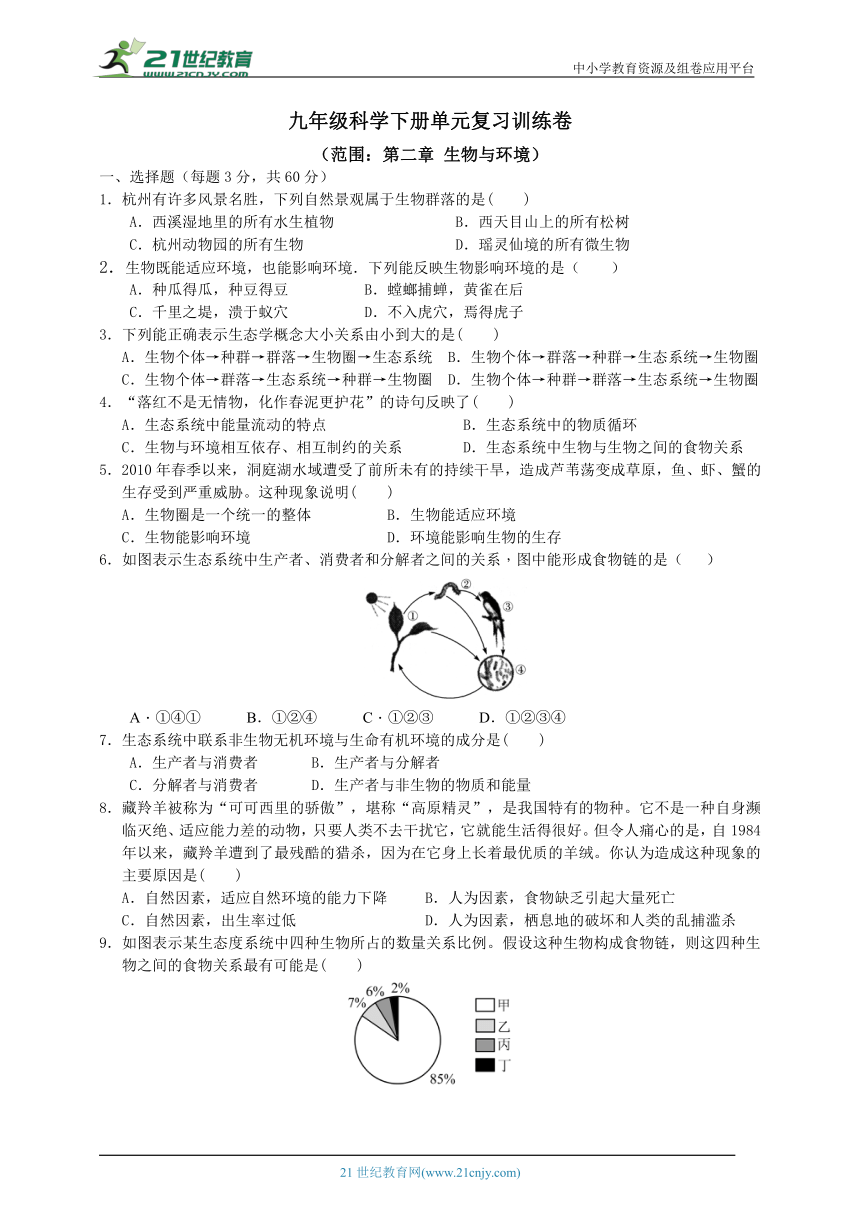

6.如图表示生态系统中生产者、消费者和分解者之间的关系,图中能形成食物链的是( )

A.①④① B.①②④ C.①②③ D.①②③④

7.生态系统中联系非生物无机环境与生命有机环境的成分是( )

A.生产者与消费者 B.生产者与分解者

C.分解者与消费者 D.生产者与非生物的物质和能量

8.藏羚羊被称为“可可西里的骄傲”,堪称“高原精灵”,是我国特有的物种。它不是一种自身濒临灭绝、适应能力差的动物,只要人类不去干扰它,它就能生活得很好。但令人痛心的是,自1984年以来,藏羚羊遭到了最残酷的猎杀,因为在它身上长着最优质的羊绒。你认为造成这种现象的主要原因是( )

A.自然因素,适应自然环境的能力下降 B.人为因素,食物缺乏引起大量死亡

C.自然因素,出生率过低 D.人为因素,栖息地的破坏和人类的乱捕滥杀

9.如图表示某生态度系统中四种生物所占的数量关系比例。假设这种生物构成食物链,则这四种生物之间的食物关系最有可能是( )

10.如图为学校附近的一块农田为单位进行研究,构建了如图所示的结构模式图。下列叙述错误的是( )

A.“单位”可理解为生态系统,且图中有两条食物链

B.②和⑤过程可能需要分解者参加

C.农作物通过①、③途径比④途径流向人的能量更多

D.农作物固定的能量在到达人的过程中不断递减

11.自然林区的马尾松一般不容易发生虫害,但在一些人工材区的马尾松林中却常会发生严重的松毛虫灾害,其主要原因是( )

A.马尾松抗虫能力差 B. 松毛虫繁殖能力强

C.当地气候适宜松毛虫的生长 D. 人工林营养结构简单,自动调节能力弱

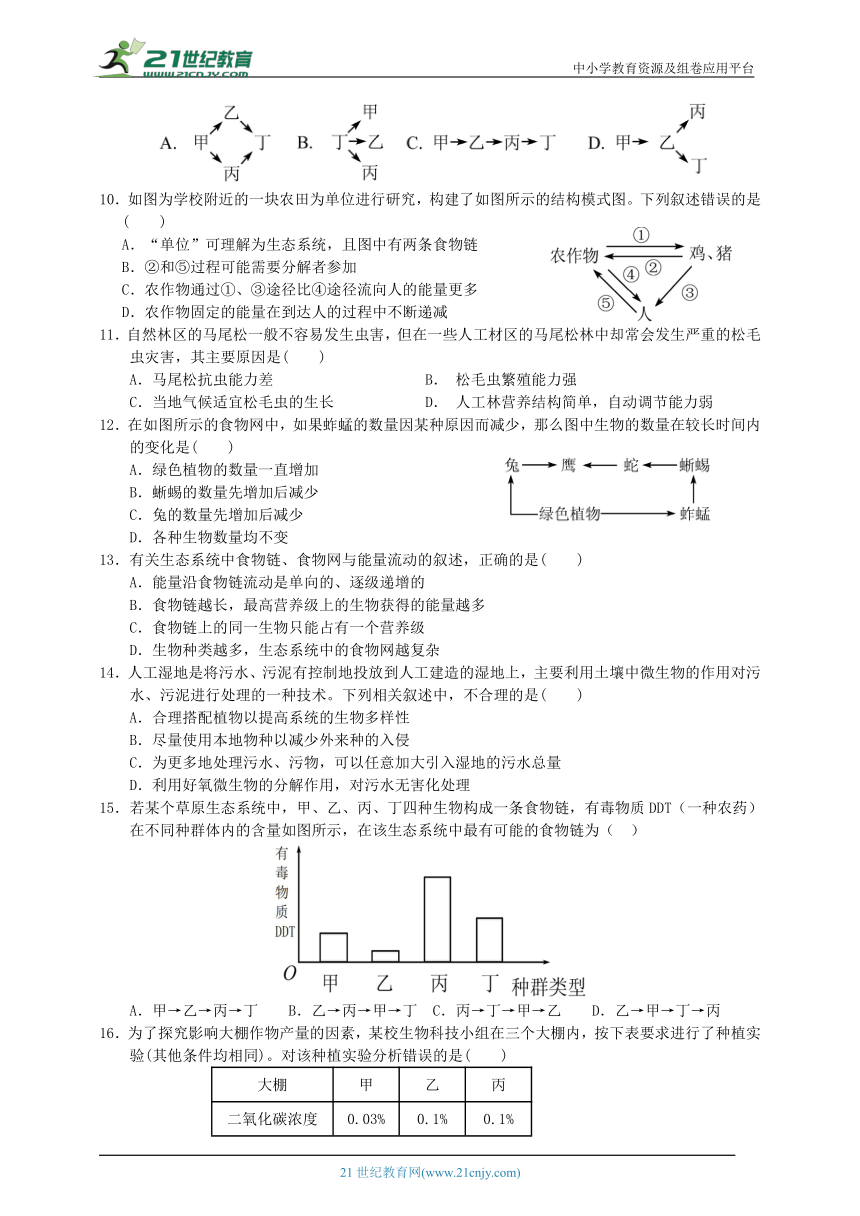

12.在如图所示的食物网中,如果蚱蜢的数量因某种原因而减少,那么图中生物的数量在较长时间内的变化是( )

A.绿色植物的数量一直增加

B.蜥蜴的数量先增加后减少

C.兔的数量先增加后减少

D.各种生物数量均不变

13.有关生态系统中食物链、食物网与能量流动的叙述,正确的是( )

A.能量沿食物链流动是单向的、逐级递增的

B.食物链越长,最高营养级上的生物获得的能量越多

C.食物链上的同一生物只能占有一个营养级

D.生物种类越多,生态系统中的食物网越复杂

14.人工湿地是将污水、污泥有控制地投放到人工建造的湿地上,主要利用土壤中微生物的作用对污水、污泥进行处理的一种技术。下列相关叙述中,不合理的是( )

A.合理搭配植物以提高系统的生物多样性

B.尽量使用本地物种以减少外来种的入侵

C.为更多地处理污水、污物,可以任意加大引入湿地的污水总量

D.利用好氧微生物的分解作用,对污水无害化处理

15.若某个草原生态系统中,甲、乙、丙、丁四种生物构成一条食物链,有毒物质DDT(一种农药)在不同种群体内的含量如图所示,在该生态系统中最有可能的食物链为( )

A.甲→乙→丙→丁 B.乙→丙→甲→丁 C.丙→丁→甲→乙 D.乙→甲→丁→丙

16.为了探究影响大棚作物产量的因素,某校生物科技小组在三个大棚内,按下表要求进行了种植实验(其他条件均相同)。对该种植实验分析错误的是( )

大棚 甲 乙 丙

二氧化碳浓度 0.03% 0.1% 0.1%

温度 30℃ 30℃ 20℃

A.甲、乙构成一组对照实验,变量是二氧化碳浓度

B.乙、丙构成一组对照实验,变量是温度

C.甲、丙构成一组对照实验,变量是温度和二氧化碳浓度

D.可以构成两组对照实验,变量分别是温度和二氧化碳浓度

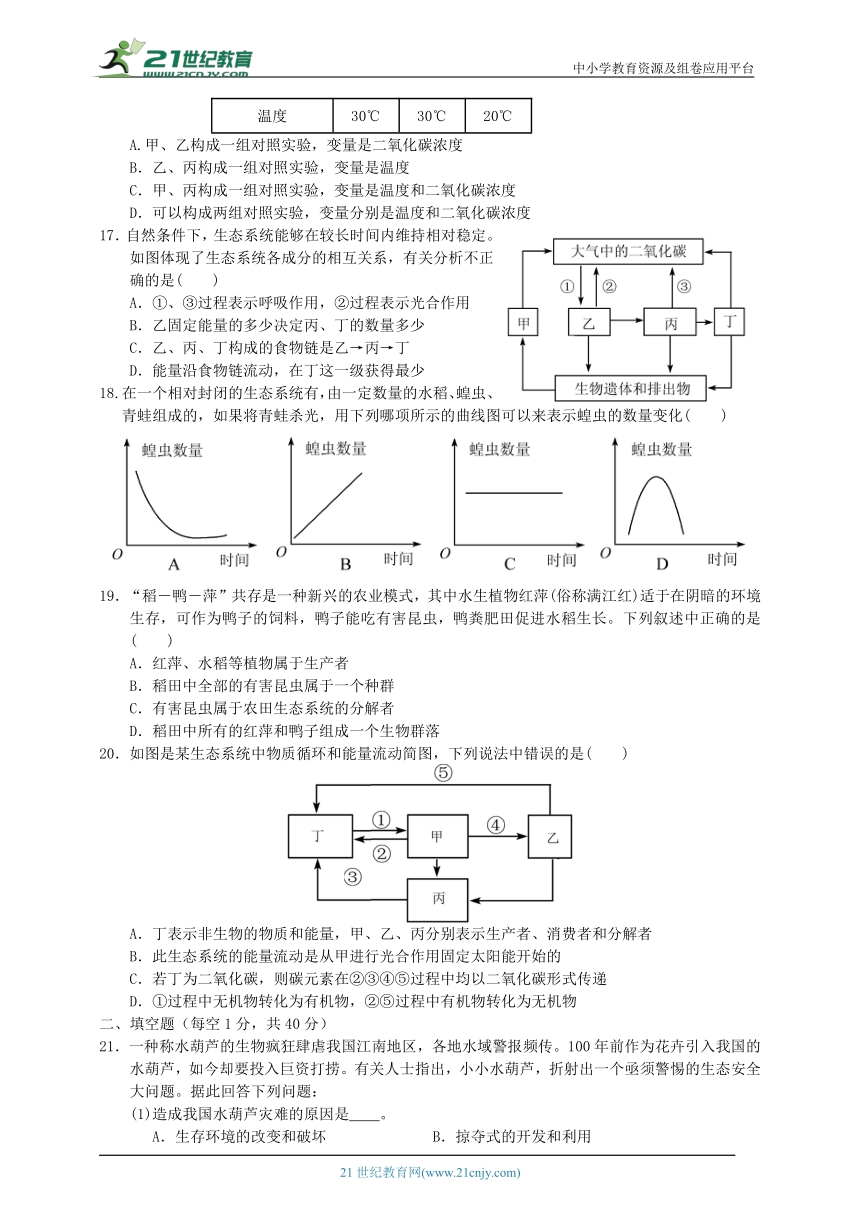

17.自然条件下,生态系统能够在较长时间内维持相对稳定。

如图体现了生态系统各成分的相互关系,有关分析不正确的是( )

A.①、③过程表示呼吸作用,②过程表示光合作用

B.乙固定能量的多少决定丙、丁的数量多少

C.乙、丙、丁构成的食物链是乙→丙→丁

D.能量沿食物链流动,在丁这一级获得最少

18.在一个相对封闭的生态系统有,由一定数量的水稻、蝗虫、青蛙组成的,如果将青蛙杀光,用下列哪项所示的曲线图可以来表示蝗虫的数量变化( )

19.“稻-鸭-萍”共存是一种新兴的农业模式,其中水生植物红萍(俗称满江红)适于在阴暗的环境生存,可作为鸭子的饲料,鸭子能吃有害昆虫,鸭粪肥田促进水稻生长。下列叙述中正确的是( )

A.红萍、水稻等植物属于生产者

B.稻田中全部的有害昆虫属于一个种群

C.有害昆虫属于农田生态系统的分解者

D.稻田中所有的红萍和鸭子组成一个生物群落

20.如图是某生态系统中物质循环和能量流动简图,下列说法中错误的是( )

A.丁表示非生物的物质和能量,甲、乙、丙分别表示生产者、消费者和分解者

B.此生态系统的能量流动是从甲进行光合作用固定太阳能开始的

C.若丁为二氧化碳,则碳元素在②③④⑤过程中均以二氧化碳形式传递

D.①过程中无机物转化为有机物,②⑤过程中有机物转化为无机物

二、填空题(每空1分,共40分)

21.一种称水葫芦的生物疯狂肆虐我国江南地区,各地水域警报频传。100年前作为花卉引入我国的水葫芦,如今却要投入巨资打捞。有关人士指出,小小水葫芦,折射出一个亟须警惕的生态安全大问题。据此回答下列问题:

(1)造成我国水葫芦灾难的原因是 。

A.生存环境的改变和破坏 B.掠夺式的开发和利用

C.环境污染 D.外来物种侵入到缺少天敌的地区

(2)上述事实说明,在引进水葫芦之前,该水域生态系统能维持一定的________。引进水葫芦后,外界干扰超过了生态系统的 ,因此原有的生态平衡遭到破坏。

(3)上述事实给我们一个启示: 。

22.在我国珠穆朗玛峰的河谷森林中,有一种雀鸟总是成群地在森林上层活动,吃高大乔木的种子;煤山雀、黄腰柳莺和橙红鹤等鸟类总是在森林中层营巢;血雉和棕尾雉则是典型的森林底栖鸟类,吃地面的苔藓和昆虫。

(1)上述森林中的各种生物都有密切关系,如血雉和昆虫之间的关系是______,煤山雀和橙红鹤的生活环境相同,它们是________关系。

(2)在这个森林中,除了上面提到的各种动物和植物之外,还生活着_______、______等微生物。

(3)下列各项属于种群的是______。

A.森林中的所有血雉 B.森林中的所有苔藓

C.森林中的所有昆虫 D.森林中的所有树木

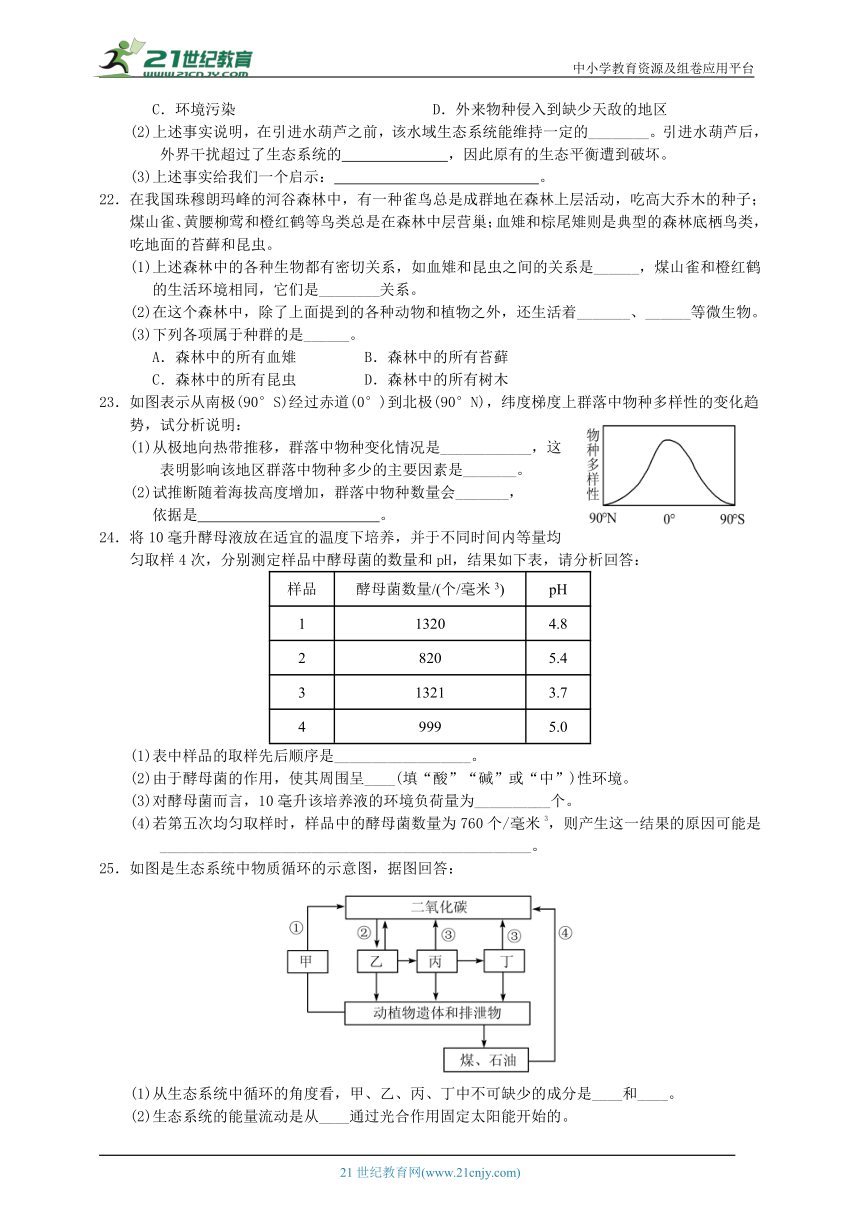

23.如图表示从南极(90°S)经过赤道(0°)到北极(90°N),纬度梯度上群落中物种多样性的变化趋势,试分析说明:

(1)从极地向热带推移,群落中物种变化情况是____________,这表明影响该地区群落中物种多少的主要因素是_______。

(2)试推断随着海拔高度增加,群落中物种数量会_______,

依据是 。

24.将10毫升酵母液放在适宜的温度下培养,并于不同时间内等量均匀取样4次,分别测定样品中酵母菌的数量和pH,结果如下表,请分析回答:

样品 酵母菌数量/(个/毫米3) pH

1 1320 4.8

2 820 5.4

3 1321 3.7

4 999 5.0

(1)表中样品的取样先后顺序是__________________。

(2)由于酵母菌的作用,使其周围呈____(填“酸”“碱”或“中”)性环境。

(3)对酵母菌而言,10毫升该培养液的环境负荷量为__________个。

(4)若第五次均匀取样时,样品中的酵母菌数量为760个/毫米3,则产生这一结果的原因可能是_________________________________________________。

25.如图是生态系统中物质循环的示意图,据图回答:

(1)从生态系统中循环的角度看,甲、乙、丙、丁中不可缺少的成分是____和____。

(2)生态系统的能量流动是从____通过光合作用固定太阳能开始的。

(3)①③所进行的生理活动是_______________。

(4)该生态系统的物质流动和能量流动的特点分别是 、 。

26.沿海城市时兴一种作家庭摆设的生态球,如图所示,球体密封,内部有水、泥沙、小鱼、绿色水藻等,请你根据学过的知识回答:

(1)此球应该放在阳光下,这样可使绿藻进行______作用。

(2)绿藻为小鱼提供了_______和_______,小鱼为绿藻提供了____________________。

(3)为了使小球中的生物长期生存,还应该加入_________,其作用是能够分解____________,为球中的绿藻提供_____________________。

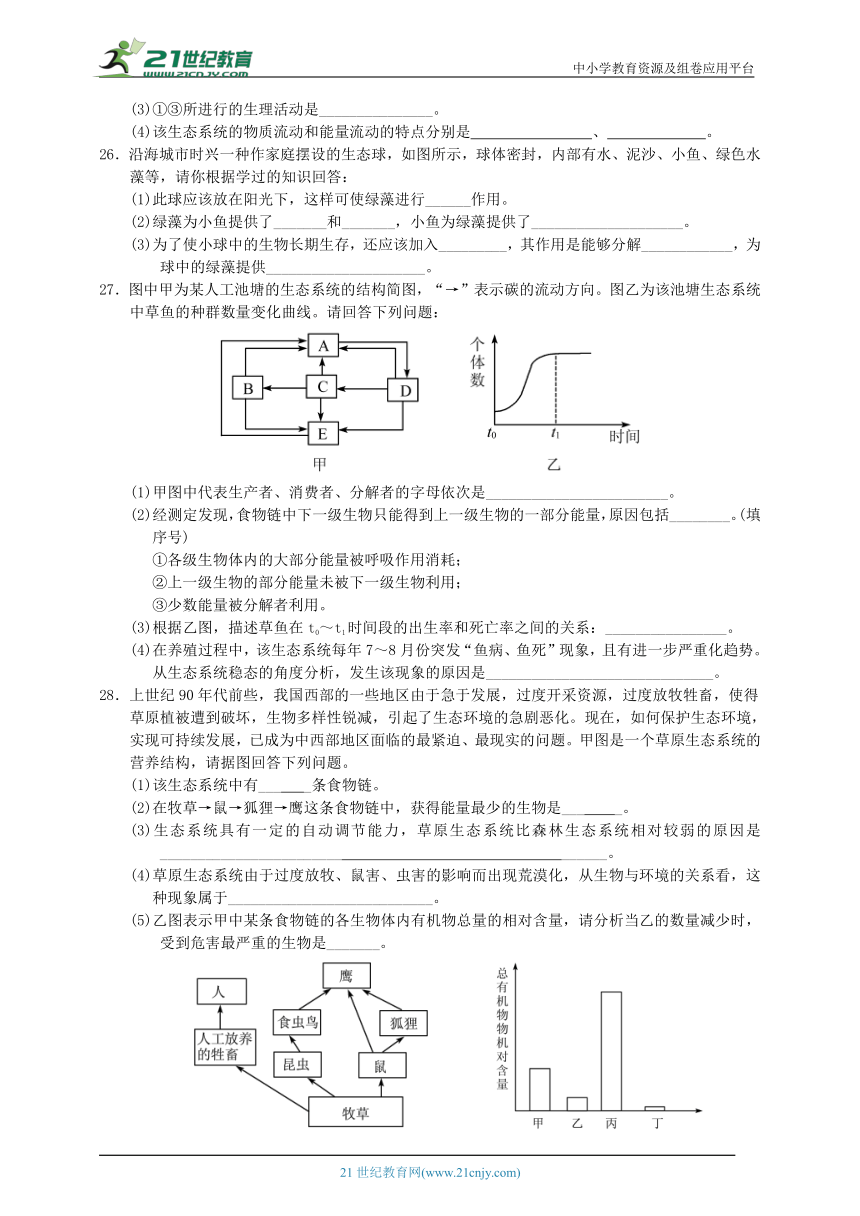

27.图中甲为某人工池塘的生态系统的结构简图,“→”表示碳的流动方向。图乙为该池塘生态系统中草鱼的种群数量变化曲线。请回答下列问题:

(1)甲图中代表生产者、消费者、分解者的字母依次是________________________。

(2)经测定发现,食物链中下一级生物只能得到上一级生物的一部分能量,原因包括________。(填序号)

①各级生物体内的大部分能量被呼吸作用消耗;

②上一级生物的部分能量未被下一级生物利用;

③少数能量被分解者利用。

(3)根据乙图,描述草鱼在t0~t1时间段的出生率和死亡率之间的关系:________________。

(4)在养殖过程中,该生态系统每年7~8月份突发“鱼病、鱼死”现象,且有进一步严重化趋势。从生态系统稳态的角度分析,发生该现象的原因是______________________________。

28.上世纪90年代前些,我国西部的一些地区由于急于发展,过度开采资源,过度放牧牲畜,使得草原植被遭到破坏,生物多样性锐减,引起了生态环境的急剧恶化。现在,如何保护生态环境,实现可持续发展,已成为中西部地区面临的最紧迫、最现实的问题。甲图是一个草原生态系统的营养结构,请据图回答下列问题。

(1)该生态系统中有___ _条食物链。

(2)在牧草→鼠→狐狸→鹰这条食物链中,获得能量最少的生物是___ _。

(3)生态系统具有一定的自动调节能力,草原生态系统比森林生态系统相对较弱的原因是________________________ ______。

(4)草原生态系统由于过度放牧、鼠害、虫害的影响而出现荒漠化,从生物与环境的关系看,这种现象属于___________________________。

(5)乙图表示甲中某条食物链的各生物体内有机物总量的相对含量,请分析当乙的数量减少时,受到危害最严重的生物是_______。

A.甲 B.丙 C.丁 D.乙

九年级科学下册单元复习训练卷(二)解析答案

一、选择题(每题3分,共60分)

1.杭州有许多风景名胜,下列自然景观属于生物群落的是( C )

A.西溪湿地里的所有水生植物 B.西天目山上的所有松树

C.杭州动物园的所有生物 D.瑶灵仙境的所有微生物

2.生物既能适应环境,也能影响环境。下列能反映生物影响环境的是(C)

A.种瓜得瓜,种豆得豆?????B.螳螂捕蝉,黄雀在后

C.千里之堤,溃于蚁穴?????D.不入虎穴,焉得虎子

3.下列能正确表示生态学概念大小关系由小到大的是( A )

A.生物个体→种群→群落→生物圈→生态系统 B.生物个体→群落→种群→生态系统→生物圈

C.生物个体→群落→生态系统→种群→生物圈 D.生物个体→种群→群落→生态系统→生物圈

4.“落红不是无情物,化作春泥更护花”的诗句反映了( B )

A.生态系统中能量流动的特点 B.生态系统中的物质循环

C.生物与环境相互依存、相互制约的关系 D.生态系统中生物与生物之间的食物关系

5.2010年春季以来,洞庭湖水域遭受了前所未有的持续干旱,造成芦苇荡变成草原,鱼、虾、蟹的生存受到严重威胁。这种现象说明( D )

A.生物圈是一个统一的整体 B.生物能适应环境

C.生物能影响环境 D.环境能影响生物的生存

6.如图表示生态系统中生产者、消费者和分解者之间的关系,图中能形成食物链的是( C )

A.①④① B.①②④ C.①②③ D.①②③④

7.生态系统中联系非生物无机环境与生命有机环境的成分是( B )

A.生产者与消费者 B.生产者与分解者

C.分解者与消费者 D.生产者与非生物的物质和能量

8.藏羚羊被称为“可可西里的骄傲”,堪称“高原精灵”,是我国特有的物种。它不是一种自身濒临灭绝、适应能力差的动物,只要人类不去干扰它,它就能生活得很好。但令人痛心的是,自1984年以来,藏羚羊遭到了最残酷的猎杀,因为在它身上长着最优质的羊绒。你认为造成这种现象的主要原因是( D )

A.自然因素,适应自然环境的能力下降 B.人为因素,食物缺乏引起大量死亡

C.自然因素,出生率过低 D.人为因素,栖息地的破坏和人类的乱捕滥杀

9.如图表示某生态度系统中四种生物所占的数量关系比例。假设这种生物构成食物链,则这四种生物之间的食物关系最有可能是( C )

10.如图为学校附近的一块农田为单位进行研究,构建了如图所示的结构模式图。下列叙述错误的是( C )

A.“单位”可理解为生态系统,且图中有两条食物链

B.②和⑤过程可能需要分解者参加

C.农作物通过①、③途径比④途径流向人的能量更多

D.农作物固定的能量在到达人的过程中不断递减

11.自然林区的马尾松一般不容易发生虫害,但在一些人工材区的马尾松林中却常会发生严重的松毛虫灾害,其主要原因是( D )

A.马尾松抗虫能力差 B. 松毛虫繁殖能力强

C.当地气候适宜松毛虫的生长 D. 人工林营养结构简单,自动调节能力弱

12.在如图所示的食物网中,如果蚱蜢的数量因某种原因而减少,那么图中生物的数量在较长时间内的变化是( C )

A.绿色植物的数量一直增加

B.蜥蜴的数量先增加后减少

C.兔的数量先增加后减少

D.各种生物数量均不变

13.有关生态系统中食物链、食物网与能量流动的叙述,正确的是( D )

A.能量沿食物链流动是单向的、逐级递增的

B.食物链越长,最高营养级上的生物获得的能量越多

C.食物链上的同一生物只能占有一个营养级

D.生物种类越多,生态系统中的食物网越复杂

14.人工湿地是将污水、污泥有控制地投放到人工建造的湿地上,主要利用土壤中微生物的作用对污水、污泥进行处理的一种技术。下列相关叙述中,不合理的是( C )

A.合理搭配植物以提高系统的生物多样性

B.尽量使用本地物种以减少外来种的入侵

C.为更多地处理污水、污物,可以任意加大引入湿地的污水总量

D.利用好氧微生物的分解作用,对污水无害化处理

15.若某个草原生态系统中,甲、乙、丙、丁四种生物构成一条食物链,有毒物质DDT(一种农药)在不同种群体内的含量如图所示,在该生态系统中最有可能的食物链为( D )

A.甲→乙→丙→丁 B.乙→丙→甲→丁 C.丙→丁→甲→乙 D.乙→甲→丁→丙

16.为了探究影响大棚作物产量的因素,某校生物科技小组在三个大棚内,按下表要求进行了种植实验(其他条件均相同)。对该种植实验分析错误的是( C )

大棚 甲 乙 丙

二氧化碳浓度 0.03% 0.1% 0.1%

温度 30℃ 30℃ 20℃

A.甲、乙构成一组对照实验,变量是二氧化碳浓度

B.乙、丙构成一组对照实验,变量是温度

C.甲、丙构成一组对照实验,变量是温度和二氧化碳浓度

D.可以构成两组对照实验,变量分别是温度和二氧化碳浓度

17.自然条件下,生态系统能够在较长时间内维持相对稳定。

如图体现了生态系统各成分的相互关系,有关分析不正确的是( A )

A.①、③过程表示呼吸作用,②过程表示光合作用

B.乙固定能量的多少决定丙、丁的数量多少

C.乙、丙、丁构成的食物链是乙→丙→丁

D.能量沿食物链流动,在丁这一级获得最少

18.在一个相对封闭的生态系统有,由一定数量的水稻、蝗虫、青蛙组成的,如果将青蛙杀光,用下列哪项所示的曲线图可以来表示蝗虫的数量变化( D )

19.“稻-鸭-萍”共存是一种新兴的农业模式,其中水生植物红萍(俗称满江红)适于在阴暗的环境生存,可作为鸭子的饲料,鸭子能吃有害昆虫,鸭粪肥田促进水稻生长。下列叙述中正确的是( A )

A.红萍、水稻等植物属于生产者

B.稻田中全部的有害昆虫属于一个种群

C.有害昆虫属于农田生态系统的分解者

D.稻田中所有的红萍和鸭子组成一个生物群落

20.如图是某生态系统中物质循环和能量流动简图,下列说法中错误的是( C )

A.丁表示非生物的物质和能量,甲、乙、丙分别表示生产者、消费者和分解者

B.此生态系统的能量流动是从甲进行光合作用固定太阳能开始的

C.若丁为二氧化碳,则碳元素在②③④⑤过程中均以二氧化碳形式传递

D.①过程中无机物转化为有机物,②⑤过程中有机物转化为无机物

二、填空题(每空1分,共40分)

21.一种称水葫芦的生物疯狂肆虐我国江南地区,各地水域警报频传。100年前作为花卉引入我国的水葫芦,如今却要投入巨资打捞。有关人士指出,小小水葫芦,折射出一个亟须警惕的生态安全大问题。据此回答下列问题:

(1)造成我国水葫芦灾难的原因是 D 。

A.生存环境的改变和破坏 B.掠夺式的开发和利用

C.环境污染 D.外来物种侵入到缺少天敌的地区

(2)上述事实说明,在引进水葫芦之前,该水域生态系统能维持一定的__稳定性_。引进水葫芦后,外界干扰超过了生态系统的 自动调节能力 ,因此原有的生态平衡遭到破坏。

(3)上述事实给我们一个启示: 人类的生产活动要遵循生态规律,不能盲目引进物种。

22.在我国珠穆朗玛峰的河谷森林中,有一种雀鸟总是成群地在森林上层活动,吃高大乔木的种子;煤山雀、黄腰柳莺和橙红鹤等鸟类总是在森林中层营巢;血雉和棕尾雉则是典型的森林底栖鸟类,吃地面的苔藓和昆虫。

(1)上述森林中的各种生物都有密切关系,如血雉和昆虫之间的关系是_食物_,煤山雀和橙红鹤的生活环境相同,它们是_竞争_关系。

(2)在这个森林中,除了上面提到的各种动物和植物之外,还生活着_细菌__、_真菌_等微生物。

(3)下列各项属于种群的是_A__。

A.森林中的所有血雉 B.森林中的所有苔藓

C.森林中的所有昆虫 D.森林中的所有树木

23.如图表示从南极(90°S)经过赤道(0°)到北极(90°N),纬度梯度上群落中物种多样性的变化趋势,试分析说明:

(1)从极地向热带推移,群落中物种变化情况是_种类增加_,这表明影响该地区群落中物种多少的主要因素是_温度_。

(2)试推断随着海拔高度增加,群落中物种数量会_减少_,

依据是 海拔越高,气温越低 。

24.将10毫升酵母液放在适宜的温度下培养,并于不同时间内等量均匀取样4次,分别测定样品中酵母菌的数量和pH,结果如下表,请分析回答:

样品 酵母菌数量/(个/毫米3) pH

1 1320 4.8

2 820 5.4

3 1321 3.7

4 999 5.0

(1)表中样品的取样先后顺序是_2、4、1、3__。

(2)由于酵母菌的作用,使其周围呈_酸_(填“酸”“碱”或“中”)性环境。

(3)对酵母菌而言,10毫升该培养液的环境负荷量为__1.21×107_个。

(4)若第五次均匀取样时,样品中的酵母菌数量为760个/毫米3,则产生这一结果的原因可能是_培养液中的营养物质不断被消耗,部分醇母菌因营养缺乏而死亡并解体____。

25.如图是生态系统中物质循环的示意图,据图回答:

(1)从生态系统中循环的角度看,甲、乙、丙、丁中不可缺少的成分是_甲_和__乙__。

(2)生态系统的能量流动是从_乙_通过光合作用固定太阳能开始的。

(3)①③所进行的生理活动是__呼吸作用__。

(4)该生态系统的物质流动和能量流动的特点分别是 循环的 、 单向且逐级递减 。

26.沿海城市时兴一种作家庭摆设的生态球,如图所示,球体密封,内部有水、泥沙、小鱼、绿色水藻等,请你根据学过的知识回答:

(1)此球应该放在阳光下,这样可使绿藻进行__光合作用。

(2)绿藻为小鱼提供了__食物__和__氧气__,小鱼为绿藻提供了__二氧化和肥料__。

(3)为了使小球中的生物长期生存,还应该加入_分解者_,其作用是能够分解_有机物_,为球中的绿藻提供_二氧化碳、无机盐(矿物质)。

27.图中甲为某人工池塘的生态系统的结构简图,“→”表示碳的流动方向。图乙为该池塘生态系统中草鱼的种群数量变化曲线。请回答下列问题:

(1)甲图中代表生产者、消费者、分解者的字母是_D、BC、E_。

(2)经测定发现,食物链中下一级生物只能得到上一级生物的一部分能量,原因包括__①②③__。(填序号)

①各级生物体内的大部分能量被呼吸作用消耗;

②上一级生物的部分能量未被下一级生物利用; ③少数能量被分解者利用。

(3)根据乙图,描述草鱼在t0~t1时间段的出生率和死亡率之间的关系:在t1前出生率大于死亡率,在t1时出生率等于死亡率。

(4)在养殖过程中,该生态系统每年7~8月份突发“鱼病、鱼死”现象,且有进一步严重化趋势。从生态系统稳态的角度分析,发生该现象的原因是__动植物种类少,营养结构简单,生态系统的自动调节能力差_。

28.上世纪90年代前些,我国西部的一些地区由于急于发展,过度开采资源,过度放牧牲畜,使得草原植被遭到破坏,生物多样性锐减,引起了生态环境的急剧恶化。现在,如何保护生态环境,实现可持续发展,已成为中西部地区面临的最紧迫、最现实的问题。甲图是一个草原生态系统的营养结构,请据图回答下列问题。

(1)该生态系统中有__4__条食物链。

(2)在牧草→鼠→狐狸→鹰这条食物链中,获得能量最少的生物是__鹰__。

(3)生态系统具有一定的自动调节能力,草原生态系统比森林生态系统相对较弱的原因是__结构简单、物种多样化程度较低__。

(4)草原生态系统由于超载放牧、鼠害、虫害的影响而出现荒漠化,从生物与环境的关系看,这种现象属于__生物影响环境__。

(5)乙图表示甲中某条食物链的各生物体内有机物总量的相对含量,请分析当乙的数量减少时,受到危害最严重的生物是__C__。

A.甲 B.丙 C.丁 D.乙

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况