第2章 生物与环境测试卷(答案与试题没有分开)

文档属性

| 名称 | 第2章 生物与环境测试卷(答案与试题没有分开) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 820.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-03-02 11:36:19 | ||

图片预览

文档简介

第二章生物与环境测试

一、选择题(每小题2分,共40分)

1.植被覆盖率高的地区,往往雨水充沛、气候湿润,这种现象说明(B)

A. 环境影响生物生存 B. 生物能够影响环境

C. 生物能够适应环境 D. 生物生存依赖环境

【解析】 植物能通过蒸腾作用散发水蒸气,故植被覆盖率高的地区,空气比较潮湿,体现了生物对环境的影响。

2.提倡一对夫妇只生一个孩子,从种群特征看,这种措施直接调节(C)

A. 种群密度 B. 性别比

C. 出生率 D. 年龄结构

【解析】 一对夫妇只生一个孩子,降低了出生率,与性别比和年龄结构无关,最终会调节种群密度,但直接调节的是出生率。

3.下列生态系统的组成成分中,属于分解者的是(D)

A.杂草 B.黄雀

C.螳螂 D.蘑菇

【解析】 分解者能把动植物的尸体、排泄物和残落物等所含的有机物分解为较简单的无机物,供植物再利用。蘑菇属于分解者;黄雀、螳螂属于消费者;杂草属于生产者。

4.“落红不是无情物,化作春泥更护花”的诗句反映了(B)

A. 生态系统中能量流动的单向性和不可逆性

B. 生态系统中的物质循环

C. 生物与环境相互依存、相互制约的关系

D. 生态系统中生物与食物链的关系

【解析】 “落红不是无情物,化作春泥更护花”说的是分解者将植物的花分解为无机物,反映的是生态系统中的物质循环。

5.正确表示生态学概念彼此大小关系的是(D)

A. 生物个体、种群、群落、生物圈、生态系统

B. 生物个体、群落、种群、生态系统、生物圈

C. 生物个体、群落、生态系统、种群、生物圈

D. 生物个体、种群、群落、生态系统、生物圈

【解析】 种群是一定区域内同种生物个体的总和,群落由多个种群组成,生态系统指一定区域内所有生物因素和非生物因素相互作用而形成的统一整体,生物圈则是地球上最大的生态系统。

6.下列可以看成一个生态系统的是(A)

A. 一座山和山上所有的生物

B. 一条河里的所有鱼

C. 一个池塘中的荷花

D. 一块农田里的阳光、空气和水

【解析】 生态系统包括生物群落和它所生活的环境中的非生物因素。

7.某省生长着外来物种薇甘菊,它茂密的藤蔓缠绕或覆盖住当地植物,夺走本属于当地植物的阳光和养料,严重影响当地植物的生长。薇甘菊与当地植物的关系是(A)

A.竞争 B.捕食

C.寄生 D.共生

【解析】 薇甘菊与当地植物相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于种间竞争关系。

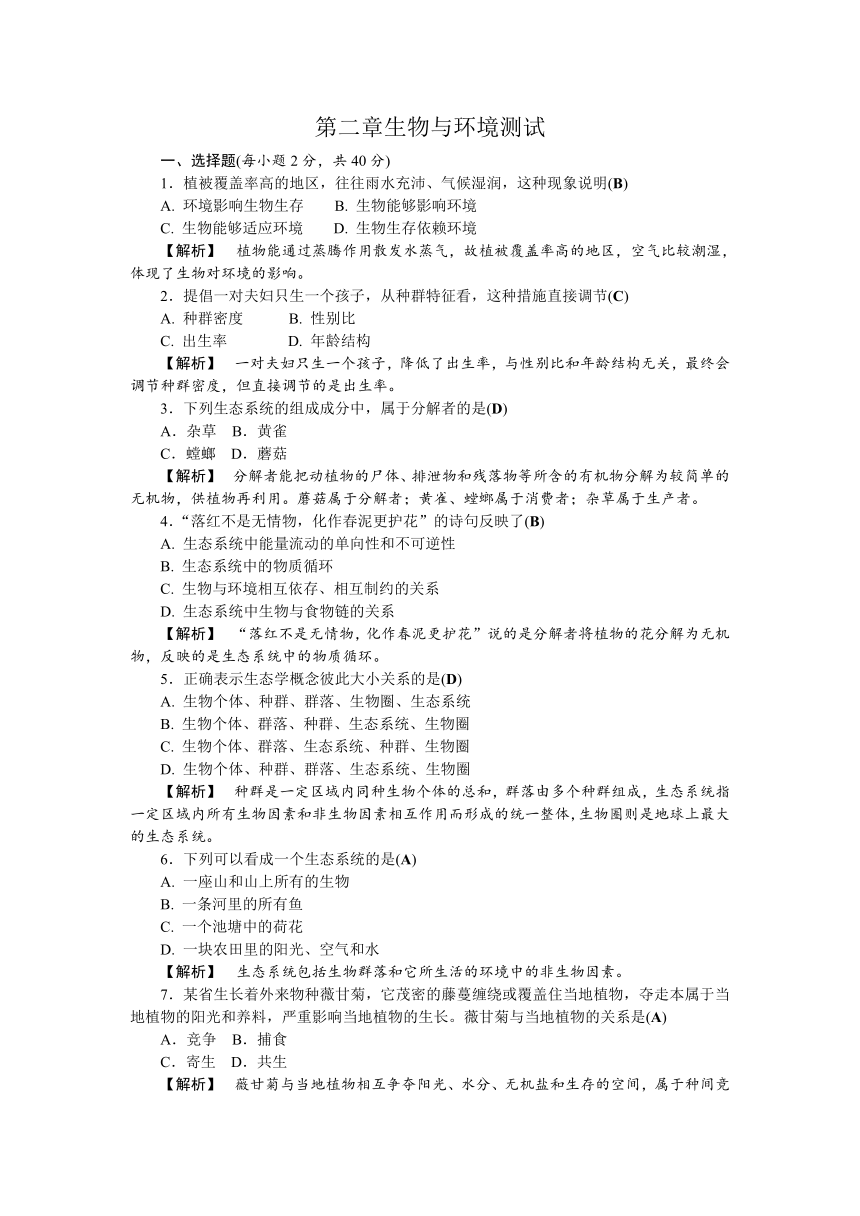

8.如图为三个国家人口的出生率、死亡率的比较图,下列叙述正确的是(D)

(第8题)

A. 死亡率降低最多的是瑞典

B. 1960年的出生率斯里兰卡最高

C. 瑞典的人口数在减少中

D. 墨西哥1960年的人口增长率大于1940年

【解析】 死亡率降低要看最高值与最低值之差,人口减少时死亡率大于出生率,增长率大小则看出生率和死亡率的差值大小。

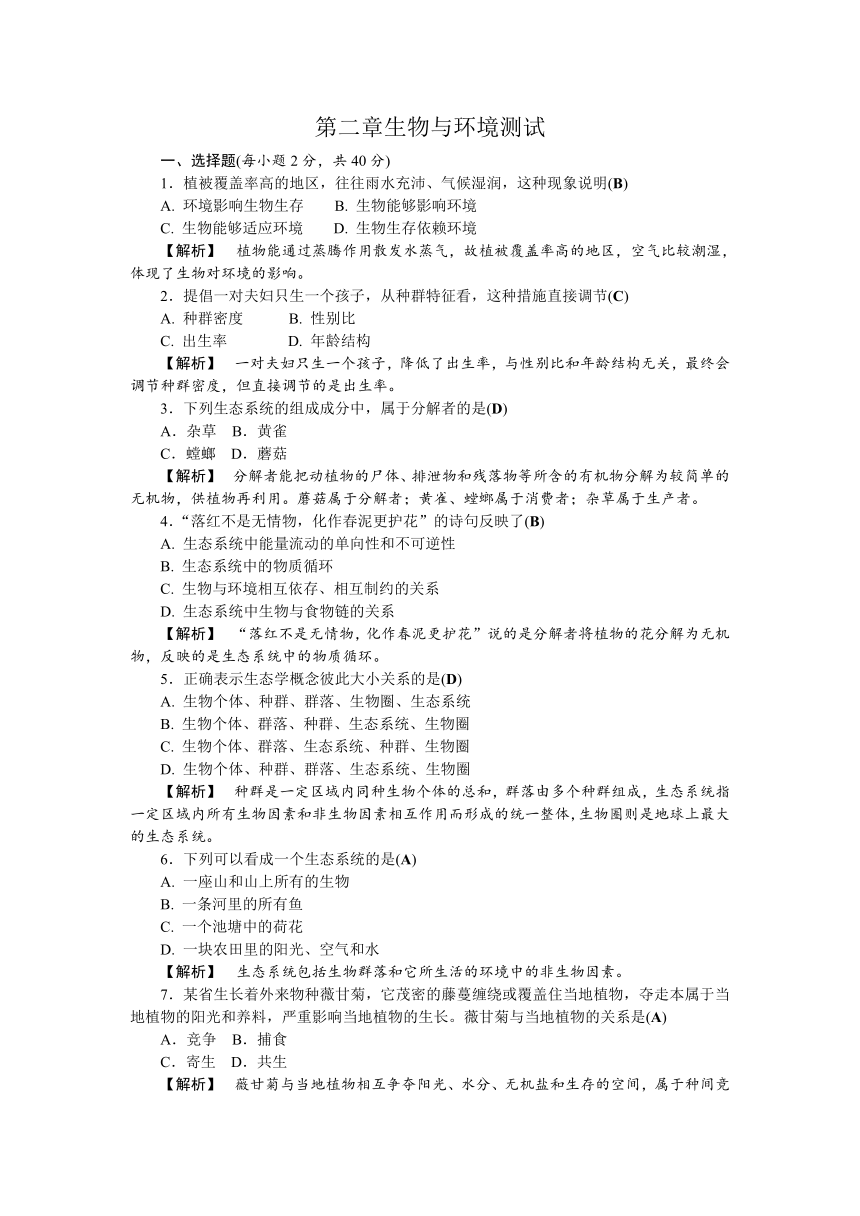

9.在一个由林木、植食昆虫、食虫鸟组成的森林生态系统中,如果食虫鸟被大量捕杀,植食昆虫的数量变化曲线最有可能是(C)

【解析】 生态系统中的空间资源等都是有限的,因此,系统中的种群数量不会无限地增加。

10.在“草→食草昆虫→青蛙→蛇→鹰”食物链中,个体数量最少的动物应该是(D)

A. 食草昆虫 B. 草

C. 蛇 D. 鹰

【解析】 鹰位于食物链的顶端,所获得的物质和能量最少,数量也最少。

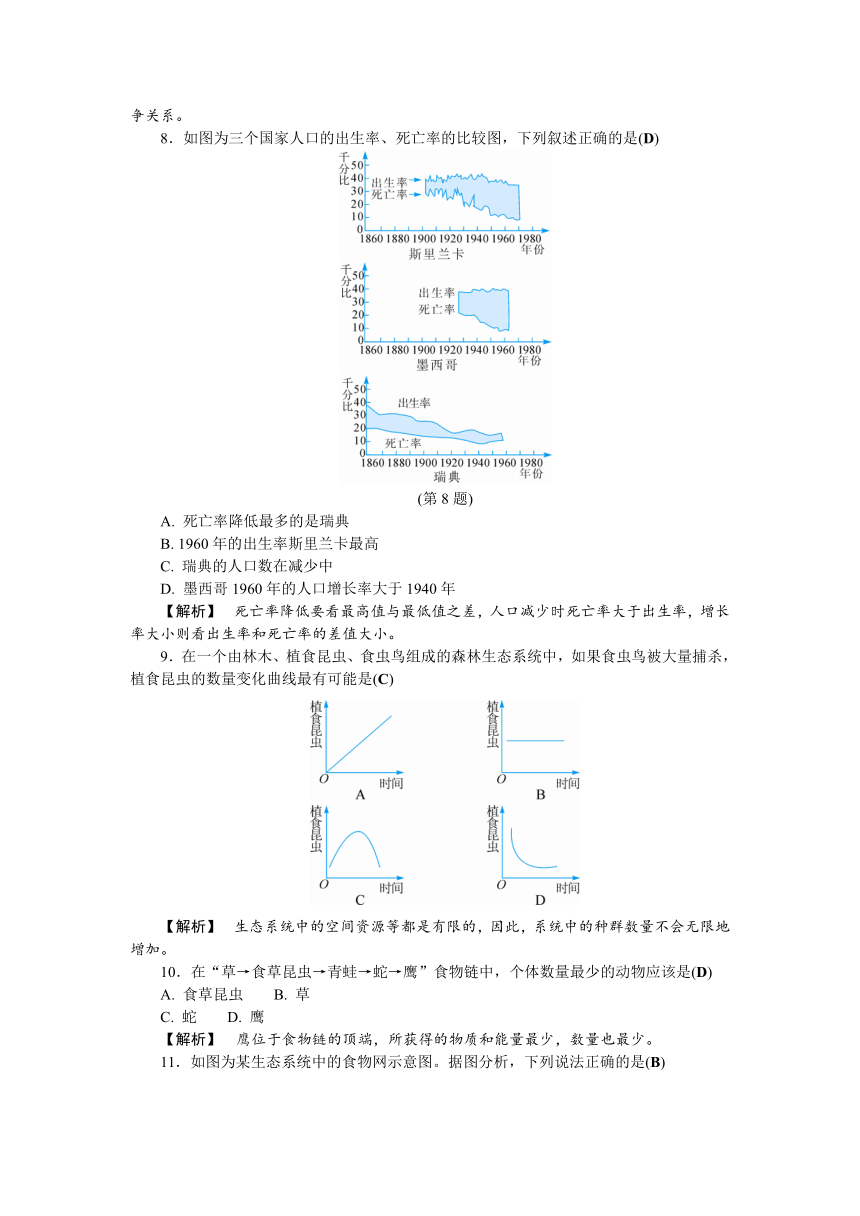

11.如图为某生态系统中的食物网示意图。据图分析,下列说法正确的是(B)

(第11题)

A. 该食物网中包含4条食物链

B. 蛇和鹰之间既存在捕食关系,又存在竞争关系

C. 没有分解者,图中所示各食物链均不完整

D. 若该生态系统被污染,则蛇体内有害物质的浓度最高

【解析】 以绿色植物草为起点,共有5条食物链;食物链只包含生产者和消费者环节,不含分解者与非生物因素;若该生态系统被污染,营养级最高的生物体内有害物质富集程度最高,应该是鹰体内有害物质浓度最高。蛇可以被鹰捕食,又因为两者都以鼠作为食物,所以同时存在竞争关系。

12.某湖泊引进一种外来植物甲,跟踪调查发现,湖泊中甲的数量逐年显著增加,而本地食草鱼类和水草的数量逐年显著减少。下列叙述正确的是(D)

A. 此湖泊中食草鱼类的主要食物是甲

B. 甲的引进不影响此湖泊生态系统的食物链和食物网

C. 此湖泊中的所有生物组成一个生态系统

D. 大量投放同种食草鱼类不能有效控制甲的蔓延

【解析】 湖泊中甲植物逐年增加,可知湖泊中的鱼并不是以甲为食,故A错;甲引进湖泊后,本地食草鱼类和水草数量减少,可知甲比本地水草竞争力强,导致食草鱼缺乏食物,影响了此生态系统中的食物链和食物网,故B错;此湖泊中所有生物组成一个群落而不是生态系统,故C错;大量投放同种食草鱼后,该食草鱼并不以甲为食,故无法控制甲的蔓延,D正确。

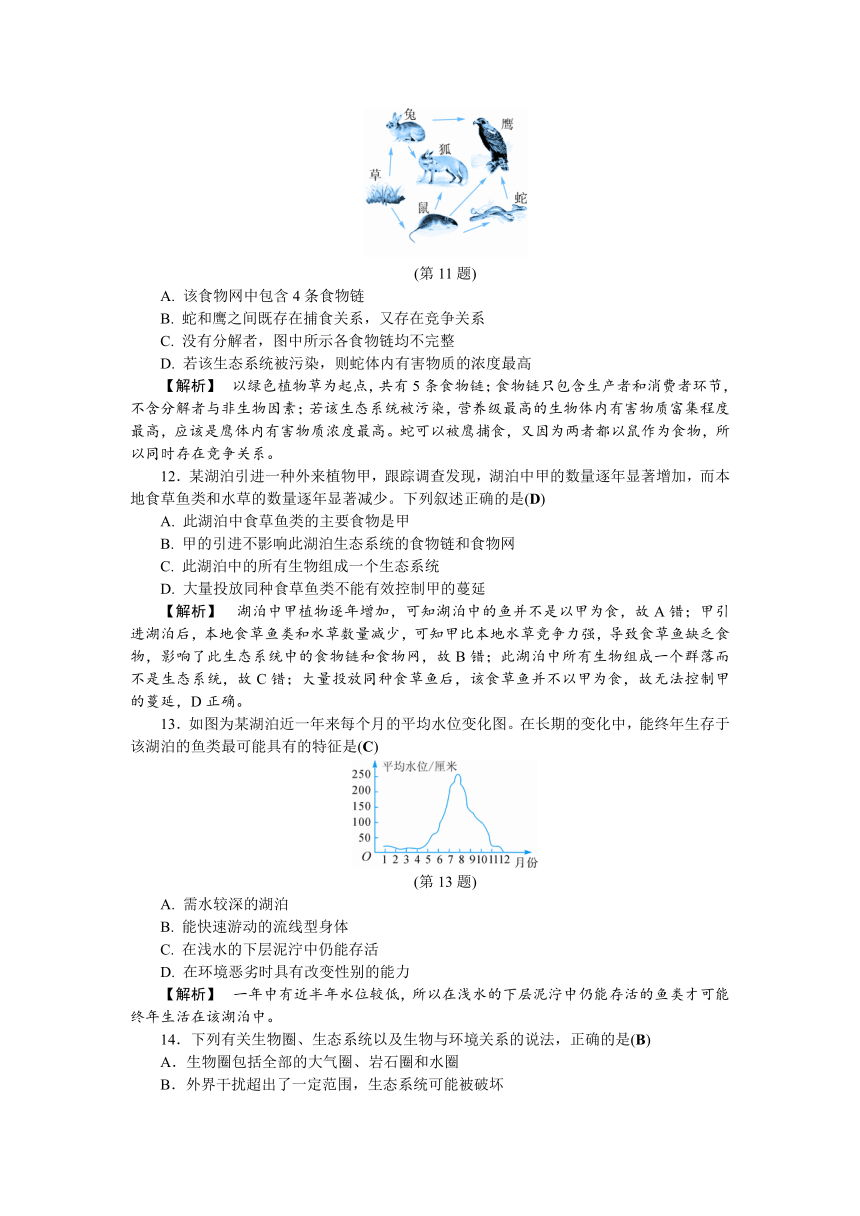

13.如图为某湖泊近一年来每个月的平均水位变化图。在长期的变化中,能终年生存于该湖泊的鱼类最可能具有的特征是(C)

(第13题)

A. 需水较深的湖泊

B. 能快速游动的流线型身体

C. 在浅水的下层泥泞中仍能存活

D. 在环境恶劣时具有改变性别的能力

【解析】 一年中有近半年水位较低,所以在浅水的下层泥泞中仍能存活的鱼类才可能终年生活在该湖泊中。

14.下列有关生物圈、生态系统以及生物与环境关系的说法,正确的是(B)

A.生物圈包括全部的大气圈、岩石圈和水圈

B.外界干扰超出了一定范围,生态系统可能被破坏

C.生态系统的非生物因素只有阳光、温度和水

D.同种生物个体之间只有竞争关系

【解析】 生物圈包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈的上层,A错误;生态系统具有的自动调节能力是有限的,外界的干扰超出了一定的范围,生态系统就有可能受到破坏,B正确;生态系统的非生物因素包括阳光、温度、水、空气、土壤等,C错误;同种生物的个体之间由于相互争夺食物、配偶、巢穴等,因此会发生竞争关系,但是同种生物的个体之间也有合作关系如蜜蜂、蚂蚁、狒狒、猕猴等,因此同种生物的个体之间既有竞争关系又有合作互助关系,D错误。

15.红色三叶草依赖土蜂为其传粉,田鼠常捣毁土蜂窝,而猫又捕食田鼠,因此猫的数量影响田鼠的数量,继而影响土蜂的数量,最终影响三叶草的数量。这个事实说明(B)

A. 通过一条食物链联系起来的各种生物之间存在竞争关系

B. 各种生物之间相互制约、相互影响

C. 通过一条食物链联系起来的各种生物之间存在互助关系

D. 生态系统的能量流动是单向且逐级递减的

【解析】 食物链中的各种生物之间存在直接或间接的关系,一种生物的数量变动也影响另一种生物的数量变化,从而保持生态平衡。

16.人杰地灵的台州流传许多包含科学道理的谚语,其中解释错误的是(D)

A. “吃过端午粽,棉衣远远送”——此时节气接近夏至,气温较高

B. “六月盖被,有谷无米”——此时气温太低,影响水稻果实正常发育

C. “少吃多滋味,多吃坏肚皮”——平时饮食要适量,吃太多增加消化负担

D. “大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”——是指食物关系,描述了一条完整的食物链

【解析】 “大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”,指虾米被小鱼食用,小鱼被大鱼食用,但食物链应从生产者起始,该句子描述中的生物并没有生产者,并不是一条完整的食物链。

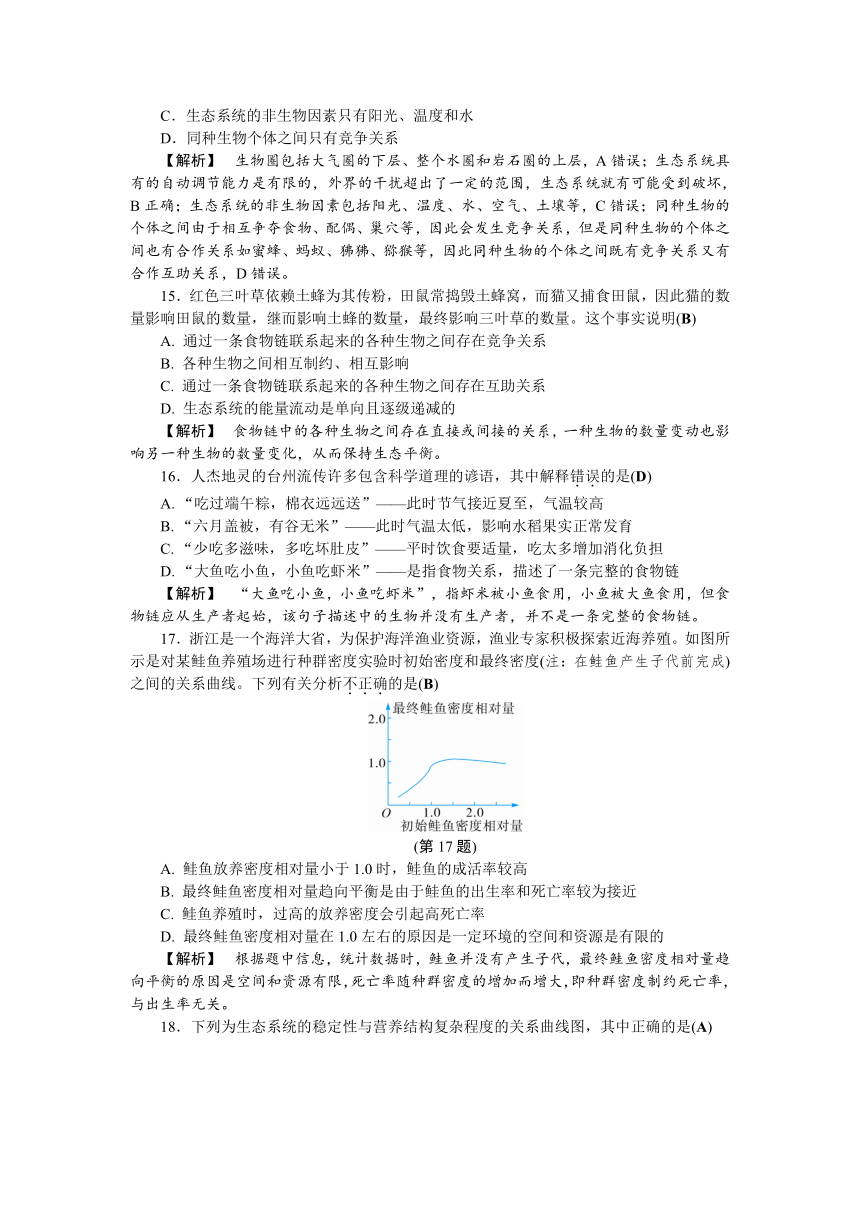

17.浙江是一个海洋大省,为保护海洋渔业资源,渔业专家积极探索近海养殖。如图所示是对某鲑鱼养殖场进行种群密度实验时初始密度和最终密度(注:在鲑鱼产生子代前完成)之间的关系曲线。下列有关分析不正确的是(B)

(第17题)

A. 鲑鱼放养密度相对量小于1.0时,鲑鱼的成活率较高

B. 最终鲑鱼密度相对量趋向平衡是由于鲑鱼的出生率和死亡率较为接近

C. 鲑鱼养殖时,过高的放养密度会引起高死亡率

D. 最终鲑鱼密度相对量在1.0左右的原因是一定环境的空间和资源是有限的

【解析】 根据题中信息,统计数据时,鲑鱼并没有产生子代,最终鲑鱼密度相对量趋向平衡的原因是空间和资源有限,死亡率随种群密度的增加而增大,即种群密度制约死亡率,与出生率无关。

18.下列为生态系统的稳定性与营养结构复杂程度的关系曲线图,其中正确的是(A)

【解析】 生态系统的营养结构越复杂,抵抗力也越强,主要体现在自动调节能力越强,但是破坏后越难恢复。

19.生态平衡是指(C)

A. 生态系统中生产者和消费者之间的平衡

B. 生态系统中各种成分的数量保持不变

C. 生态系统中物质循环和能量流动长时间保持动态平衡

D. 生态系统中的出生率和死亡率、迁出和迁入的数量不变

【解析】 平衡不是组成和数量上保持不变,而是一个动态的过程,是一种相对的平衡。

20.科学兴趣小组的同学以学校附近的一块农田为单位进行研究,构建了如图所示的农业生态系统的结构模式图。下列叙述错误的是(C)

(第20题)

A. 农作物是生产者

B. ②和⑤过程需要有分解者参加

C. 该图中③比④流向人的能量多

D. 农作物固定的总能量在到达人的过程中不断递减

【解析】 农作物是绿色植物,属于生产者,A正确;②和⑤说明分解者将鸡、猪及人的粪便等有机物分解成无机物,被农作物吸收,B正确;③所在食物链是农作物→鸡或猪→人,④所表示的食物链是农作物→人,由于能量流动沿食物链逐级递减,下一营养级所获得能量大约为上一营养级的10%~20%,所以④能量流向人比③要多,C错误,D正确。

二、填空题(第27、28题每空3分,其余每空2分,共60分)

21.随着全球平均气温的升高,北极地区冰层融化速度加快,北极熊的栖息地不断缩小。北极熊遭遇的生存危机是全球变暖的又一证据。

(1)相对于其他地区,气候变化对北极地区的影响尤为严重。目前,北极脆弱的生态系统已变得岌岌可危,而位于食物链顶端的北极熊更是首当其冲。北极地区的生态系统之所以脆弱,原因是生物种类少,成分单一。

(2)北极熊全身被有白色的毛,有利于它捕捉猎物;多毛的脚掌,使它在冰面上行走时不易滑倒。这些都是北极熊对北极这一特殊环境的适应。

22.100多年前,凯巴森林主要由松树、冷杉和云杉等乔木构成,还生长着许多草本植物。另外,森林中还生活着黑尾鹿等动物。美洲狮、狼和郊狼靠捕食黑尾鹿充饥。请分析回答下列问题:

(1)森林中的美洲狮、狼和郊狼等动物在生态系统扮演的角色是消费者。

(2)植物能为动物提供食物和能量,还能维持大气中二氧化碳和氧的平衡。

(3)如果大量捕杀该森林中的黑尾鹿,此生态系统将会失去它的稳定性,这说明生态系统的自动调节能力是有限的。

【解析】 (1)该森林中黑尾鹿以植物为食,属于初级消费者,美洲狮、狼和郊狼以黑尾鹿为食,属于次级消费者。(2)植物光合作用制造有机物并贮存了化学能,这些能量随食物链流入动物体内,同时向空气中释放氧气。(3)当黑尾鹿被大量捕杀后,狮和狼将失去食物而死亡,该生态系统的稳定状态将受到破坏,说明生态系统的自动调节能力是有限度的。

23.某校兴趣小组的几位同学,通过对当地某生态系统的观察,绘制出了该生态系统部分生物间的食物关系(见表),请结合所学知识回答。

(注:“√”表示被捕食的生物与动物间存在捕食关系)

(1)植物是生态系统成分中的生产者。

(2)从物质循环的角度看,猫头鹰体内的碳元素究其根源来自(D)

A. 食物中的碳

B. 矿物燃料中的碳

C. 生物遗体中的碳

D. 大气中二氧化碳中的碳

(3)根据表中的食物关系,该生态系统共有4条食物链。

【解析】 植物能制造有机物,属于生产者。空气中的二氧化碳经植物光合作用合成有机物,有机物再经过食物链传到鹰,因此鹰体内碳元素源自空气中的二氧化碳。表内的食物链有:①植物→食草昆虫→鸟→鹰;②植物→食草昆虫→蜘蛛→鸟→鹰;③植物→食草昆虫→蜘蛛→蛙→蛇→鹰;④植物→食草昆虫→蛙→蛇→鹰。

24.如图表示从南极(90°S)经过赤道(0°)到北极(90°N),纬度梯度上群落中物种多样性的变化趋势,试分析说明:

(第24题)

(1)从极地向热带推移群落中物种变化情况是物种多样性增加,这表明影响群落中物种多少的主要原因是温度。

(2)试推断随着海拔高度增加,群落中物种数量会减少。

【解析】 如图可知,由极地向热带推移时,物种多样性增加。纬度不同,各地的温度高低不同,所以影响因素主要是温度;海拔高度增加,不利于生物生存,所以其数量会减少。

25.某城市利用人工建立的湿地对生活污水进行净化处理,还在湿地养殖鱼、虾、鸭(如图所示),获得良好的经济效益。

(第25题)

(1)在上图人工湿地所列举的生物中,属于脊椎动物的是鱼、鸭。

(2)细菌、真菌等微生物的呼吸作用是净化污水的重要途径,为了提高分解的效率,可采取的有效措施是增加水中的氧气或空气。

(3)一定量的生活污水排入人工湿地中,引起藻类大量繁殖,进而食藻浮游动物大量繁殖,藻类开始减少,接着又引起浮游动物减少。上述例子可以说明生态系统具有自动调节能力。

【解析】 (1)鱼类、鸟类都属于脊椎动物。(2)微生物呼吸作用需要氧气,向水中通入氧气可增加微生物的呼吸作用从而提高其分解效率。(3)藻类和浮游动物数量上相互制约,说明生态系统具有自动调节能力。

26.如图表示某生态系统中生物之间的食物关系。据图回答下列问题:

(第26题)

(1)从生态系统的成分看,水稻属于生产者,除了图中表示出的成分外,该生态系统还应有分解者、非生物的物质和能量。

(2)图中共有5条食物链。

(3)生态系统受到一定程度干扰时,各种生物的数量及比例仍能维持相对稳定的状态,这种相对稳定的状态称为生态平衡。

(4)流经该生态系统的所有能量最终都是来自太阳能。

【解析】 (1)生态系统中的植物属于生产者,图中各种动物属于消费者,但分解者和非生物的物质和能量没有出现在图中。(2)生态系统各成分维持相对稳定状态就是生态平衡。(3)植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,并提供给消费者和分解者。

27.据报道,某岛的鸟类数量明显减少,原来长满芦苇的海滩,现在基本被三十年前引进的互花米草所侵占。研究后推测,过密的互花米草使以浮游植物为食的沙蚕等动物生存空间变窄、数量变少,从而影响杂食性鱼类和以鱼为食的鸟类生存。请据此回答:

(1)写出此海滩生态系统中的一条食物链:浮游植物→沙蚕→鱼→鸟。

(2)下列是有关该岛鸟类数量减少原因的说法,其中不正确的是(D)

A.鸟类食物短缺

B.互花米草繁殖过快

C.食物链被破坏

D.鸟类筑巢缺乏材料

【解析】 鸟类数量减少原因是互花米草大量生长,从而导致浮游植物减少,沙蚕和鱼类减少后鸟类因缺少食物而减少,鸟类的减少与缺乏筑巢材料无关。

28.前些年,我国西部的一些地区由于急于发展,过度开采资源,超载放牧牲畜,使得草原植被遭到破坏,生物多样性锐减,引起了生态环境的急剧恶化。现在,如何保护生态环境,实现可持续发展,已成为中西部地区面临的最紧迫、最现实的问题。图甲是一个草原生态系统的营养结构,请据图回答下列问题:

(第28题甲)

(1)该生态系统中有4条食物链。

(2)在牧草→鼠→狐狸→鹰这条食物链中,获得能量最少的生物是鹰。

(3)生态系统具有一定的自动调节能力,草原生态系统比森林生态系统自动调节能力相对较弱的原因是结构简单、物种多样化程度较低。

(4)图乙表示甲图中某条食物链的各生物体内有机物总量的相对含量,请分析当乙的数量减少时,受到危害最严重的生物是丁(填“甲”“丙”或“丁”)。

(第28题乙)

【解析】 (1)图中有4条食物链:牧草→人工放养的牲畜→人;牧草→昆虫→食虫鸟→鹰;牧草→鼠→鹰;牧草→鼠→狐狸→鹰。(2)能量随着食物链的延长而递减,鹰位于食物链的最顶端,获得的能量最少。(3)生态系统具有一定的自动调节能力,其调节能力的大小与生态系统中生物种类的多少和数量有关,生物种类和数量越多,其调节能力越强。草原生态系统中的生物种类和数量比森林生态系统少,故草原生态系统比森林生态系统自动调节能力弱。(4)生物的生活要适应环境,同时生物也影响着环境,草原生态系统由于超载放牧、鼠害、虫害的影响而出现荒漠化,是由于生物的活动改变了环境状况,属于生物影响环境。(5)随着食物链的延长,能量递减,故各生物体内有机物总量减少,该图的食物链可表示为:丙→甲→乙→丁,当乙的数量减少时,丁没有食物来源,受到的危害最大。

一、选择题(每小题2分,共40分)

1.植被覆盖率高的地区,往往雨水充沛、气候湿润,这种现象说明(B)

A. 环境影响生物生存 B. 生物能够影响环境

C. 生物能够适应环境 D. 生物生存依赖环境

【解析】 植物能通过蒸腾作用散发水蒸气,故植被覆盖率高的地区,空气比较潮湿,体现了生物对环境的影响。

2.提倡一对夫妇只生一个孩子,从种群特征看,这种措施直接调节(C)

A. 种群密度 B. 性别比

C. 出生率 D. 年龄结构

【解析】 一对夫妇只生一个孩子,降低了出生率,与性别比和年龄结构无关,最终会调节种群密度,但直接调节的是出生率。

3.下列生态系统的组成成分中,属于分解者的是(D)

A.杂草 B.黄雀

C.螳螂 D.蘑菇

【解析】 分解者能把动植物的尸体、排泄物和残落物等所含的有机物分解为较简单的无机物,供植物再利用。蘑菇属于分解者;黄雀、螳螂属于消费者;杂草属于生产者。

4.“落红不是无情物,化作春泥更护花”的诗句反映了(B)

A. 生态系统中能量流动的单向性和不可逆性

B. 生态系统中的物质循环

C. 生物与环境相互依存、相互制约的关系

D. 生态系统中生物与食物链的关系

【解析】 “落红不是无情物,化作春泥更护花”说的是分解者将植物的花分解为无机物,反映的是生态系统中的物质循环。

5.正确表示生态学概念彼此大小关系的是(D)

A. 生物个体、种群、群落、生物圈、生态系统

B. 生物个体、群落、种群、生态系统、生物圈

C. 生物个体、群落、生态系统、种群、生物圈

D. 生物个体、种群、群落、生态系统、生物圈

【解析】 种群是一定区域内同种生物个体的总和,群落由多个种群组成,生态系统指一定区域内所有生物因素和非生物因素相互作用而形成的统一整体,生物圈则是地球上最大的生态系统。

6.下列可以看成一个生态系统的是(A)

A. 一座山和山上所有的生物

B. 一条河里的所有鱼

C. 一个池塘中的荷花

D. 一块农田里的阳光、空气和水

【解析】 生态系统包括生物群落和它所生活的环境中的非生物因素。

7.某省生长着外来物种薇甘菊,它茂密的藤蔓缠绕或覆盖住当地植物,夺走本属于当地植物的阳光和养料,严重影响当地植物的生长。薇甘菊与当地植物的关系是(A)

A.竞争 B.捕食

C.寄生 D.共生

【解析】 薇甘菊与当地植物相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于种间竞争关系。

8.如图为三个国家人口的出生率、死亡率的比较图,下列叙述正确的是(D)

(第8题)

A. 死亡率降低最多的是瑞典

B. 1960年的出生率斯里兰卡最高

C. 瑞典的人口数在减少中

D. 墨西哥1960年的人口增长率大于1940年

【解析】 死亡率降低要看最高值与最低值之差,人口减少时死亡率大于出生率,增长率大小则看出生率和死亡率的差值大小。

9.在一个由林木、植食昆虫、食虫鸟组成的森林生态系统中,如果食虫鸟被大量捕杀,植食昆虫的数量变化曲线最有可能是(C)

【解析】 生态系统中的空间资源等都是有限的,因此,系统中的种群数量不会无限地增加。

10.在“草→食草昆虫→青蛙→蛇→鹰”食物链中,个体数量最少的动物应该是(D)

A. 食草昆虫 B. 草

C. 蛇 D. 鹰

【解析】 鹰位于食物链的顶端,所获得的物质和能量最少,数量也最少。

11.如图为某生态系统中的食物网示意图。据图分析,下列说法正确的是(B)

(第11题)

A. 该食物网中包含4条食物链

B. 蛇和鹰之间既存在捕食关系,又存在竞争关系

C. 没有分解者,图中所示各食物链均不完整

D. 若该生态系统被污染,则蛇体内有害物质的浓度最高

【解析】 以绿色植物草为起点,共有5条食物链;食物链只包含生产者和消费者环节,不含分解者与非生物因素;若该生态系统被污染,营养级最高的生物体内有害物质富集程度最高,应该是鹰体内有害物质浓度最高。蛇可以被鹰捕食,又因为两者都以鼠作为食物,所以同时存在竞争关系。

12.某湖泊引进一种外来植物甲,跟踪调查发现,湖泊中甲的数量逐年显著增加,而本地食草鱼类和水草的数量逐年显著减少。下列叙述正确的是(D)

A. 此湖泊中食草鱼类的主要食物是甲

B. 甲的引进不影响此湖泊生态系统的食物链和食物网

C. 此湖泊中的所有生物组成一个生态系统

D. 大量投放同种食草鱼类不能有效控制甲的蔓延

【解析】 湖泊中甲植物逐年增加,可知湖泊中的鱼并不是以甲为食,故A错;甲引进湖泊后,本地食草鱼类和水草数量减少,可知甲比本地水草竞争力强,导致食草鱼缺乏食物,影响了此生态系统中的食物链和食物网,故B错;此湖泊中所有生物组成一个群落而不是生态系统,故C错;大量投放同种食草鱼后,该食草鱼并不以甲为食,故无法控制甲的蔓延,D正确。

13.如图为某湖泊近一年来每个月的平均水位变化图。在长期的变化中,能终年生存于该湖泊的鱼类最可能具有的特征是(C)

(第13题)

A. 需水较深的湖泊

B. 能快速游动的流线型身体

C. 在浅水的下层泥泞中仍能存活

D. 在环境恶劣时具有改变性别的能力

【解析】 一年中有近半年水位较低,所以在浅水的下层泥泞中仍能存活的鱼类才可能终年生活在该湖泊中。

14.下列有关生物圈、生态系统以及生物与环境关系的说法,正确的是(B)

A.生物圈包括全部的大气圈、岩石圈和水圈

B.外界干扰超出了一定范围,生态系统可能被破坏

C.生态系统的非生物因素只有阳光、温度和水

D.同种生物个体之间只有竞争关系

【解析】 生物圈包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈的上层,A错误;生态系统具有的自动调节能力是有限的,外界的干扰超出了一定的范围,生态系统就有可能受到破坏,B正确;生态系统的非生物因素包括阳光、温度、水、空气、土壤等,C错误;同种生物的个体之间由于相互争夺食物、配偶、巢穴等,因此会发生竞争关系,但是同种生物的个体之间也有合作关系如蜜蜂、蚂蚁、狒狒、猕猴等,因此同种生物的个体之间既有竞争关系又有合作互助关系,D错误。

15.红色三叶草依赖土蜂为其传粉,田鼠常捣毁土蜂窝,而猫又捕食田鼠,因此猫的数量影响田鼠的数量,继而影响土蜂的数量,最终影响三叶草的数量。这个事实说明(B)

A. 通过一条食物链联系起来的各种生物之间存在竞争关系

B. 各种生物之间相互制约、相互影响

C. 通过一条食物链联系起来的各种生物之间存在互助关系

D. 生态系统的能量流动是单向且逐级递减的

【解析】 食物链中的各种生物之间存在直接或间接的关系,一种生物的数量变动也影响另一种生物的数量变化,从而保持生态平衡。

16.人杰地灵的台州流传许多包含科学道理的谚语,其中解释错误的是(D)

A. “吃过端午粽,棉衣远远送”——此时节气接近夏至,气温较高

B. “六月盖被,有谷无米”——此时气温太低,影响水稻果实正常发育

C. “少吃多滋味,多吃坏肚皮”——平时饮食要适量,吃太多增加消化负担

D. “大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”——是指食物关系,描述了一条完整的食物链

【解析】 “大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”,指虾米被小鱼食用,小鱼被大鱼食用,但食物链应从生产者起始,该句子描述中的生物并没有生产者,并不是一条完整的食物链。

17.浙江是一个海洋大省,为保护海洋渔业资源,渔业专家积极探索近海养殖。如图所示是对某鲑鱼养殖场进行种群密度实验时初始密度和最终密度(注:在鲑鱼产生子代前完成)之间的关系曲线。下列有关分析不正确的是(B)

(第17题)

A. 鲑鱼放养密度相对量小于1.0时,鲑鱼的成活率较高

B. 最终鲑鱼密度相对量趋向平衡是由于鲑鱼的出生率和死亡率较为接近

C. 鲑鱼养殖时,过高的放养密度会引起高死亡率

D. 最终鲑鱼密度相对量在1.0左右的原因是一定环境的空间和资源是有限的

【解析】 根据题中信息,统计数据时,鲑鱼并没有产生子代,最终鲑鱼密度相对量趋向平衡的原因是空间和资源有限,死亡率随种群密度的增加而增大,即种群密度制约死亡率,与出生率无关。

18.下列为生态系统的稳定性与营养结构复杂程度的关系曲线图,其中正确的是(A)

【解析】 生态系统的营养结构越复杂,抵抗力也越强,主要体现在自动调节能力越强,但是破坏后越难恢复。

19.生态平衡是指(C)

A. 生态系统中生产者和消费者之间的平衡

B. 生态系统中各种成分的数量保持不变

C. 生态系统中物质循环和能量流动长时间保持动态平衡

D. 生态系统中的出生率和死亡率、迁出和迁入的数量不变

【解析】 平衡不是组成和数量上保持不变,而是一个动态的过程,是一种相对的平衡。

20.科学兴趣小组的同学以学校附近的一块农田为单位进行研究,构建了如图所示的农业生态系统的结构模式图。下列叙述错误的是(C)

(第20题)

A. 农作物是生产者

B. ②和⑤过程需要有分解者参加

C. 该图中③比④流向人的能量多

D. 农作物固定的总能量在到达人的过程中不断递减

【解析】 农作物是绿色植物,属于生产者,A正确;②和⑤说明分解者将鸡、猪及人的粪便等有机物分解成无机物,被农作物吸收,B正确;③所在食物链是农作物→鸡或猪→人,④所表示的食物链是农作物→人,由于能量流动沿食物链逐级递减,下一营养级所获得能量大约为上一营养级的10%~20%,所以④能量流向人比③要多,C错误,D正确。

二、填空题(第27、28题每空3分,其余每空2分,共60分)

21.随着全球平均气温的升高,北极地区冰层融化速度加快,北极熊的栖息地不断缩小。北极熊遭遇的生存危机是全球变暖的又一证据。

(1)相对于其他地区,气候变化对北极地区的影响尤为严重。目前,北极脆弱的生态系统已变得岌岌可危,而位于食物链顶端的北极熊更是首当其冲。北极地区的生态系统之所以脆弱,原因是生物种类少,成分单一。

(2)北极熊全身被有白色的毛,有利于它捕捉猎物;多毛的脚掌,使它在冰面上行走时不易滑倒。这些都是北极熊对北极这一特殊环境的适应。

22.100多年前,凯巴森林主要由松树、冷杉和云杉等乔木构成,还生长着许多草本植物。另外,森林中还生活着黑尾鹿等动物。美洲狮、狼和郊狼靠捕食黑尾鹿充饥。请分析回答下列问题:

(1)森林中的美洲狮、狼和郊狼等动物在生态系统扮演的角色是消费者。

(2)植物能为动物提供食物和能量,还能维持大气中二氧化碳和氧的平衡。

(3)如果大量捕杀该森林中的黑尾鹿,此生态系统将会失去它的稳定性,这说明生态系统的自动调节能力是有限的。

【解析】 (1)该森林中黑尾鹿以植物为食,属于初级消费者,美洲狮、狼和郊狼以黑尾鹿为食,属于次级消费者。(2)植物光合作用制造有机物并贮存了化学能,这些能量随食物链流入动物体内,同时向空气中释放氧气。(3)当黑尾鹿被大量捕杀后,狮和狼将失去食物而死亡,该生态系统的稳定状态将受到破坏,说明生态系统的自动调节能力是有限度的。

23.某校兴趣小组的几位同学,通过对当地某生态系统的观察,绘制出了该生态系统部分生物间的食物关系(见表),请结合所学知识回答。

(注:“√”表示被捕食的生物与动物间存在捕食关系)

(1)植物是生态系统成分中的生产者。

(2)从物质循环的角度看,猫头鹰体内的碳元素究其根源来自(D)

A. 食物中的碳

B. 矿物燃料中的碳

C. 生物遗体中的碳

D. 大气中二氧化碳中的碳

(3)根据表中的食物关系,该生态系统共有4条食物链。

【解析】 植物能制造有机物,属于生产者。空气中的二氧化碳经植物光合作用合成有机物,有机物再经过食物链传到鹰,因此鹰体内碳元素源自空气中的二氧化碳。表内的食物链有:①植物→食草昆虫→鸟→鹰;②植物→食草昆虫→蜘蛛→鸟→鹰;③植物→食草昆虫→蜘蛛→蛙→蛇→鹰;④植物→食草昆虫→蛙→蛇→鹰。

24.如图表示从南极(90°S)经过赤道(0°)到北极(90°N),纬度梯度上群落中物种多样性的变化趋势,试分析说明:

(第24题)

(1)从极地向热带推移群落中物种变化情况是物种多样性增加,这表明影响群落中物种多少的主要原因是温度。

(2)试推断随着海拔高度增加,群落中物种数量会减少。

【解析】 如图可知,由极地向热带推移时,物种多样性增加。纬度不同,各地的温度高低不同,所以影响因素主要是温度;海拔高度增加,不利于生物生存,所以其数量会减少。

25.某城市利用人工建立的湿地对生活污水进行净化处理,还在湿地养殖鱼、虾、鸭(如图所示),获得良好的经济效益。

(第25题)

(1)在上图人工湿地所列举的生物中,属于脊椎动物的是鱼、鸭。

(2)细菌、真菌等微生物的呼吸作用是净化污水的重要途径,为了提高分解的效率,可采取的有效措施是增加水中的氧气或空气。

(3)一定量的生活污水排入人工湿地中,引起藻类大量繁殖,进而食藻浮游动物大量繁殖,藻类开始减少,接着又引起浮游动物减少。上述例子可以说明生态系统具有自动调节能力。

【解析】 (1)鱼类、鸟类都属于脊椎动物。(2)微生物呼吸作用需要氧气,向水中通入氧气可增加微生物的呼吸作用从而提高其分解效率。(3)藻类和浮游动物数量上相互制约,说明生态系统具有自动调节能力。

26.如图表示某生态系统中生物之间的食物关系。据图回答下列问题:

(第26题)

(1)从生态系统的成分看,水稻属于生产者,除了图中表示出的成分外,该生态系统还应有分解者、非生物的物质和能量。

(2)图中共有5条食物链。

(3)生态系统受到一定程度干扰时,各种生物的数量及比例仍能维持相对稳定的状态,这种相对稳定的状态称为生态平衡。

(4)流经该生态系统的所有能量最终都是来自太阳能。

【解析】 (1)生态系统中的植物属于生产者,图中各种动物属于消费者,但分解者和非生物的物质和能量没有出现在图中。(2)生态系统各成分维持相对稳定状态就是生态平衡。(3)植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,并提供给消费者和分解者。

27.据报道,某岛的鸟类数量明显减少,原来长满芦苇的海滩,现在基本被三十年前引进的互花米草所侵占。研究后推测,过密的互花米草使以浮游植物为食的沙蚕等动物生存空间变窄、数量变少,从而影响杂食性鱼类和以鱼为食的鸟类生存。请据此回答:

(1)写出此海滩生态系统中的一条食物链:浮游植物→沙蚕→鱼→鸟。

(2)下列是有关该岛鸟类数量减少原因的说法,其中不正确的是(D)

A.鸟类食物短缺

B.互花米草繁殖过快

C.食物链被破坏

D.鸟类筑巢缺乏材料

【解析】 鸟类数量减少原因是互花米草大量生长,从而导致浮游植物减少,沙蚕和鱼类减少后鸟类因缺少食物而减少,鸟类的减少与缺乏筑巢材料无关。

28.前些年,我国西部的一些地区由于急于发展,过度开采资源,超载放牧牲畜,使得草原植被遭到破坏,生物多样性锐减,引起了生态环境的急剧恶化。现在,如何保护生态环境,实现可持续发展,已成为中西部地区面临的最紧迫、最现实的问题。图甲是一个草原生态系统的营养结构,请据图回答下列问题:

(第28题甲)

(1)该生态系统中有4条食物链。

(2)在牧草→鼠→狐狸→鹰这条食物链中,获得能量最少的生物是鹰。

(3)生态系统具有一定的自动调节能力,草原生态系统比森林生态系统自动调节能力相对较弱的原因是结构简单、物种多样化程度较低。

(4)图乙表示甲图中某条食物链的各生物体内有机物总量的相对含量,请分析当乙的数量减少时,受到危害最严重的生物是丁(填“甲”“丙”或“丁”)。

(第28题乙)

【解析】 (1)图中有4条食物链:牧草→人工放养的牲畜→人;牧草→昆虫→食虫鸟→鹰;牧草→鼠→鹰;牧草→鼠→狐狸→鹰。(2)能量随着食物链的延长而递减,鹰位于食物链的最顶端,获得的能量最少。(3)生态系统具有一定的自动调节能力,其调节能力的大小与生态系统中生物种类的多少和数量有关,生物种类和数量越多,其调节能力越强。草原生态系统中的生物种类和数量比森林生态系统少,故草原生态系统比森林生态系统自动调节能力弱。(4)生物的生活要适应环境,同时生物也影响着环境,草原生态系统由于超载放牧、鼠害、虫害的影响而出现荒漠化,是由于生物的活动改变了环境状况,属于生物影响环境。(5)随着食物链的延长,能量递减,故各生物体内有机物总量减少,该图的食物链可表示为:丙→甲→乙→丁,当乙的数量减少时,丁没有食物来源,受到的危害最大。

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况