历史:专题五《现代中国的文化与科技》学案(1)(人民版必修3)

文档属性

| 名称 | 历史:专题五《现代中国的文化与科技》学案(1)(人民版必修3) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 24.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-11-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

专题五 现代中国文化与科技

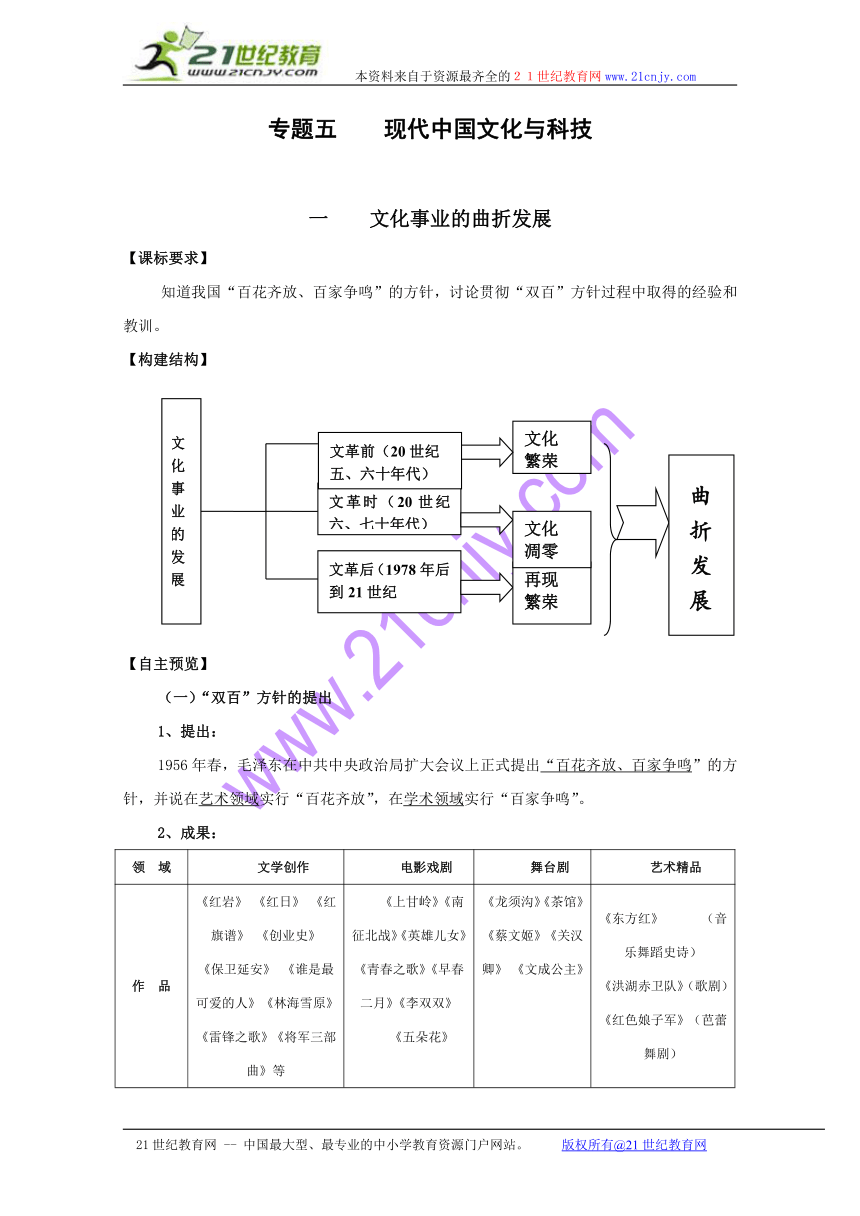

一 文化事业的曲折发展

【课标要求】

知道我国“百花齐放、百家争鸣”的方针,讨论贯彻“双百”方针过程中取得的经验和教训。

【构建结构】

【自主预览】

(一)“双百”方针的提出

1、提出:

1956年春,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上正式提出“百花齐放、百家争鸣”的方针,并说在艺术领域实行“百花齐放”,在学术领域实行“百家争鸣”。

2、成果:

领 域 文学创作 电影戏剧 舞台剧 艺术精品

作 品 《红岩》 《红日》 《红旗谱》 《创业史》《保卫延安》 《谁是最可爱的人》《林海雪原》 《雷锋之歌》《将军三部曲》等 《上甘岭》《南征北战》《英雄儿女》《青春之歌》《早春二月》《李双双》《五朵花》 《龙须沟》《茶馆》 《蔡文姬》《关汉卿》 《文成公主》 《东方红》 (音乐舞蹈史诗)《洪湖赤卫队》(歌剧)《红色娘子军》(芭蕾舞剧)

(二)“十年动乱”“文化的凋零”

1、导火线:

《文汇报》发表姚文元的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》一文

2、表现:

①破“四旧”,文化典籍付之一炬;

②文艺人士、知识分子、民主人士遭批斗,甚至迫害致死;

③文艺作品遭封杀;“八亿人口八个戏”

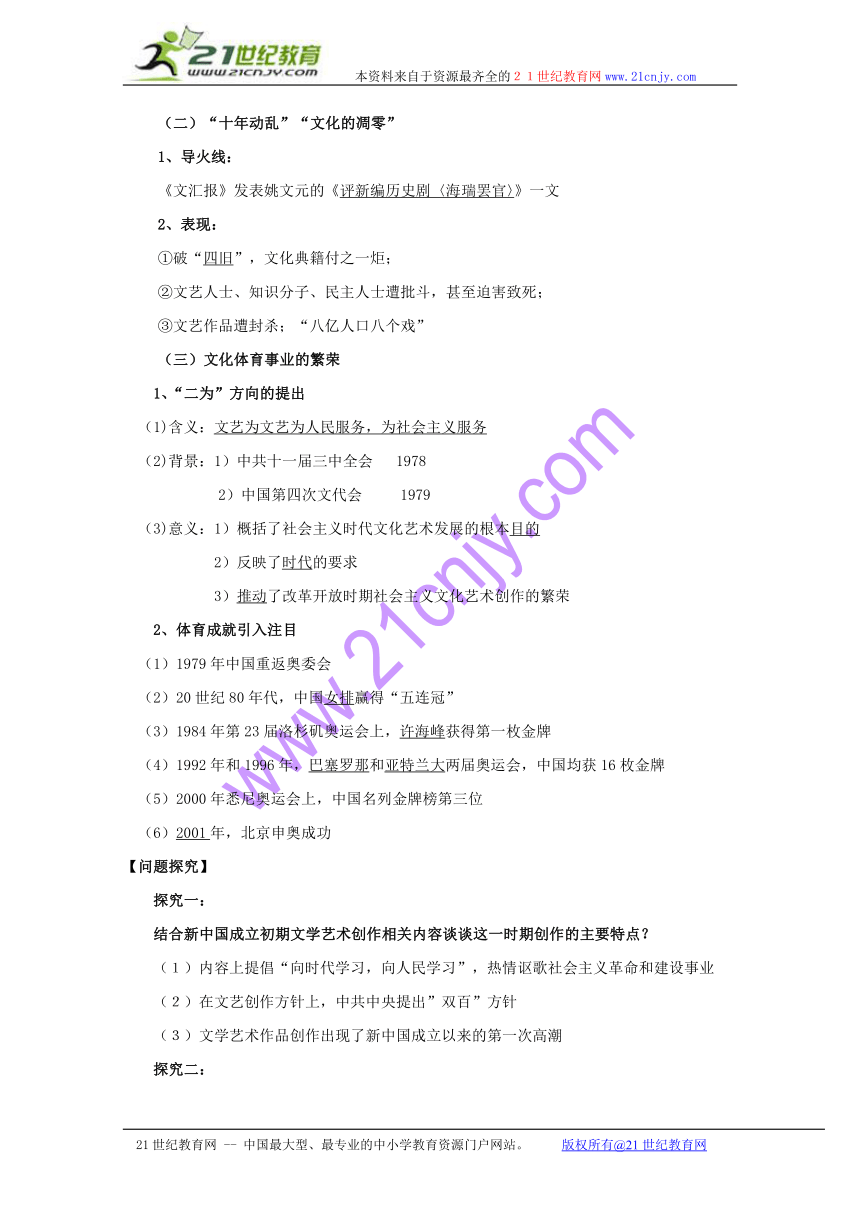

(三)文化体育事业的繁荣

1、“二为”方向的提出

(1)含义:文艺为文艺为人民服务,为社会主义服务

(2)背景:1)中共十一届三中全会 1978

2)中国第四次文代会 1979

(3)意义:1)概括了社会主义时代文化艺术发展的根本目的

2)反映了时代的要求

3)推动了改革开放时期社会主义文化艺术创作的繁荣

2、体育成就引入注目

(1)1979年中国重返奥委会

(2)20世纪80年代,中国女排赢得“五连冠”

(3)1984年第23届洛杉矶奥运会上,许海峰获得第一枚金牌

(4)1992年和1996年,巴塞罗那和亚特兰大两届奥运会,中国均获16枚金牌

(5)2000年悉尼奥运会上,中国名列金牌榜第三位

(6)2001年,北京申奥成功

【问题探究】

探究一:

结合新中国成立初期文学艺术创作相关内容谈谈这一时期创作的主要特点?

(1)内容上提倡“向时代学习,向人民学习”,热情讴歌社会主义革命和建设事业

(2)在文艺创作方针上,中共中央提出”双百”方针

(3)文学艺术作品创作出现了新中国成立以来的第一次高潮

探究二:

通过对“双百”方针的学习,我们应该从中吸取什么经验教训

“双百方针”是中国特色的社会主义新文化的一个组成部分,只有坚持这一方针,才能促进文化艺术和社会主义事业的发展,反之就会阻碍社会的发展。

【同步精练】

【选择题1】1956年4月,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上,正式提出在科学文化工作中实行“百花齐放,百家争鸣”的方针。“双百方针”提出的根本目的是(A)

A.繁荣社会主义文化 B.调动知识分子积极性

C.完善社会主义制度 D.让各种思想自由辩论

【选择题2】“双百”方针提出的背景包括:①社会主义改造基本完成②中国的生产力发展水平还很落后③周恩来提出“向现代科学进军”的口号④中国进入社会主义现代化建设新时期(B)

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

【选择题3】下列关于“百花齐放,百家争鸣”方针的叙述,不正确的是(C)

A.百花齐放是针对文学艺术的不同风格而言

B.百家争鸣是针对科学上的不同学派而言

C.“百花齐放,百家争鸣”是一个暂时性的方针

D.这一方针在贯彻过程中留下了深刻的经验和教训

二 人民教育事业的发展

【课标要求】

了解中国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

【构建结构】

建立人民教育 遭破坏 蓬勃发展 新挑战

1949 1956 1966 1976 1978 21世纪

-------------------------------------------------------------→

【自主预览】

(一)社会主义教育的兴办

1、1949年制定的临时宪法《共同纲领》规定的新中国的文化教育是民族

的、科学的、大众的文化教育。

2、1954年通过的《中华人民共和国宪法》确定中国教育为人民大众服务的性质。

3、为了推动教育事业的发展,1957年毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面部得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”这是新中国首次提出社会主义的教育方针,对人民教育事业的发展发挥了根本的指导作用。

4、在推动教育方针实施的过程中,刘少奇倡导的“两种教育制度”,是指实

行全日制的学校和半工半读的学校的教育制度,同时倡导的“两种劳动制度”是指实行工厂机关八小时工作和半工半读的劳动制度。

5、到1965年,中国教育事业初步形成了初步形成比较完整的国民教育体系。

(二)“文革”中的“教育革命”

6、“文革”爆发后,各地大中学校学生“停课闹革命”,纷纷成立红卫兵组织进行造反,并进行大串联活动。1968年毛泽东发出“知识青年的到农村去,接受贫下中农的再教育”的指示,全国掀起了知识青年“上山下乡”运动。

(三)教育事业的蓬勃发展

7、“文革”结束后,邓小平提出了教育的“三个面向”,即“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”,成为新时期教育工作的指导方针。1995年中共中央、国务院作出《关于加强科学技术进步的决定》,明确提出实施科教兴国战略。

(四)教育事业的突飞猛进

8、依法治教:20世纪90年代以来,中国教育立法取得较大进展,颁行了《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国义务教育法》等,为中国教育的发展提供了有力的法律保障。同时,国家实施了“国家贫困地区义务教育工程”和“希望工程”。

【问题探究】

1、教育、科技与现代化建设的关系:

(1)发展教育为科学研究提供人才;科学和教育的发展是现代化建设的基础。

(2)科技进步,经济繁荣和社会发展都离不开教育,要优先发展教育。

(3)把发展教育看成实现现代化的关键环节。

2、科教兴国战略的提出背景、基本内容及意义

(1)提出背景:①“文革”结束,教育界经过拨乱反正,平反了大批冤假错案,广大教育工作者在政治上获得了新生。②恢复高考及教师地位的提高。③邓小平提出三个面向。④十三大后,教育成为国家优先发展的战略目标。⑤第三次科技革命后,科技成为推动生产力发展的第一要素。

(2)主要内容:①大力发展科技和教育事业是国家兴旺发达的主要动力;②必须把教育摆在优先发展的战略地位。

(3)意义:①应对时代挑战,满足社会主义现代化建设的实际需要。②转变经济增长方式,提高经济效益。

【同步精练】

【选择题1】进入全面建设社会主义时期后,为落实毛泽东提出的教育方针,刘少奇积极倡导

A.义务教育 B.“两种教育制度”

C.素质教育 D.学前教育与大中小学教育相结合

【选择题2】中国教育事业逐步形成比较完整的国民教育体系是在

A.过渡时期 B.十年探索时期 C.“文革”十年时期 D.改革开放时期

【选择题3】“凡年满六周岁的儿童,不分性别、民族、种族,应当入学接受规定年限的义务教育”。该规定出自我国的

A.《中华人共和国宪法》 B.《义务教育法》 C.《未成年人保护法》 D.《教师法》

三 科学技术的发展与成就

【课标要求】

列举新中国成立以来科技发展的主要成就,认识科技进步在现代化建设中的重大作用。

【构建结构】

【自主预览】

(一)起步:

1.历史背景:科技基础薄弱;社会环境动荡。

2.政府措施:

(1)确立发展方针:自力更生。

(2)成立科研机构:中国科学院;国家科学技术委员会。

(3)壮大科研队伍:中国尖端科技领域和薄弱空白学科的开拓者,如李四光、华罗庚、钱学森、吴阶平、邓稼先

(4)编制远景规划:1956年编制《十二年科技发展远景规划》,重点发展尖端科技

3.重大成就:

(1)国防科技:①1958年第一座实验性原子反应堆建成。②1964年第一颗原子弹爆炸成功。③1967年第一颗氢弹爆炸成功。 ④1970年第一颗人造地球卫星进入预定轨道。

(2)医 学:1965年首次人工合成结晶牛胰岛素

(3)农 业:1973年袁隆平培育出被誉为“第二次绿色革命”的籼型杂交水稻。

4.地位:集中代表中国科技的新水平,大大增强了综合国力,提高中国的国际地位。

(二)发展 (“科学技术是第一生产力”的提出):

1.背景:(1)文革使科技受挫,邓小平提出“尊重知识、尊重人才”的口号。

(2)1978年全国科学大会和中共十一届三中全会的召开,迎来科学发展春天。

(3)1985年中央发出《关于科学技术体制改革的决定》,进行科技体制改革。

2.提出:1988年,邓小平明确提出“科学技术是第一生产力”。

3.意义:反映了时代特点,概括了科技作用,成为“科技兴国”战略的理论基础,是邓小平理论重要组成部分。

(三)走向世界 :

1.原因:(1)“科技兴国”战略的实施,

(2)科研工作者的努力,

(3)科技规划的实施(即863计划,火炬计划)。

2.成就:

(1)核技术方面:20实际60年代成功爆炸第一课原子弹和氢弹之后核武器技术不断发展。

(2)空间技术领域

①1984年成功发射第一颗试验通信卫星。随后,第一颗实用通信广播卫星升空。

②中国是世界上少数几个掌握卫星回收技术和“一箭多星”技术的国家之一。

③从1990年开始,中国进入国际卫星发射市场。

(3)运载火箭方面:

①1980年向南太平洋海域成功发射远程运载火箭。

②1999年以来成功运用长征2号系列运载火箭进行5次“神舟”号飞船发射与回收试验。

③2003年在甘肃酒泉成功发射了“神舟5号”载人宇宙飞船(宇航员杨利伟)

(4)信息技术领域:

①1983年成功研制出第一台每秒向量运算1亿次的银河巨型计算机系统。

②2002年研制出运算速度可达每秒1.027万亿次的超级计算机。

(5)生物工程领域:相继完成国际人类基因组合作计划中基因测序任务和水稻基因组工作框架序列图。

【问题探究】

1、新中国成立后,科学技术发展的原因(一定时期的科技与一定时期的政治经济是密不可分的)

(1)新中国成立后,社会主义制度的建立,为我国科技发展提供了可靠的保障;

(2)20世纪中期世界兴起的第三次科技革命,对社会生产力和经济的发展起了巨大推动作用,也促进了中国现代科学技术的发展。

(3)党和人民政府的重视、支持。

(4)广大科技工作者的努力。

2、“科学技术是第一生产力”的提出及意义

(1)提出:1988年9月,邓小平第一次明确提出了“科学技术是第一生产力”的论断。

(2)意义:①反映了20世纪七八十年代科技和社会实践发展的鲜明特点。②是对科学技术在当代生产力和社会经济发展中的第一位变革作用的理论概括。③作为邓小平理论的重要组成部分,成为中国实施科教兴国战略的理论基础。

【同步精练】

【选择题1】下列科技成就,属于我国科学工作者排除“文革”错误路线干扰,坚持科

学探索而取得的是:

①第一颗原子弹爆炸成功 ②“银河—Ⅰ”型计算机诞生 ③第一颗氢弹试爆成功 ④第一颗人造卫星发射成功

A.①③ B.②④ C.①② D.③④

【选择题2】有人说:“中国农业的发展,靠的是两平(邓小平、袁隆平)。”这句话说明:

A.农业的发展一靠政策,二靠科技 B.邓小平 、袁隆平重视农业

C.行政领导是推动农业发展的动力 D.杰出人物有时能决定历史的发展

【选择题3】改革开放前,中国的科技成就中使中国在空间领域跻身于世界先进国家行列的是

A.“神舟”号宇宙飞船成功发射 B.“嫦娥”一号探月卫星发射成功

C.“东方红—1”号卫星成功发射 D.巨型计算机研制成功

文化

凋零

文革前(20世纪

五、六十年代)

曲 折 发 展

文化

繁荣

文革时(20世纪六、七十年代)

文革后(1978年后到21世纪

再现

繁荣

文 化 事 业 的 发 展

现代中国教育在探索中,开基创业取得成就,也有偏差

”左“的思想

提出教育优先战略,科教兴国

更进一步确立科教兴国,教育优先

人民教育思想

科技

起步

建国初——20世纪七十年代

综合国力大大增强

科学技术的发展与成就

科技

发展

20世纪七、八十年代

20世纪九十年代以来

走向

世界

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

专题五 现代中国文化与科技

一 文化事业的曲折发展

【课标要求】

知道我国“百花齐放、百家争鸣”的方针,讨论贯彻“双百”方针过程中取得的经验和教训。

【构建结构】

【自主预览】

(一)“双百”方针的提出

1、提出:

1956年春,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上正式提出“百花齐放、百家争鸣”的方针,并说在艺术领域实行“百花齐放”,在学术领域实行“百家争鸣”。

2、成果:

领 域 文学创作 电影戏剧 舞台剧 艺术精品

作 品 《红岩》 《红日》 《红旗谱》 《创业史》《保卫延安》 《谁是最可爱的人》《林海雪原》 《雷锋之歌》《将军三部曲》等 《上甘岭》《南征北战》《英雄儿女》《青春之歌》《早春二月》《李双双》《五朵花》 《龙须沟》《茶馆》 《蔡文姬》《关汉卿》 《文成公主》 《东方红》 (音乐舞蹈史诗)《洪湖赤卫队》(歌剧)《红色娘子军》(芭蕾舞剧)

(二)“十年动乱”“文化的凋零”

1、导火线:

《文汇报》发表姚文元的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》一文

2、表现:

①破“四旧”,文化典籍付之一炬;

②文艺人士、知识分子、民主人士遭批斗,甚至迫害致死;

③文艺作品遭封杀;“八亿人口八个戏”

(三)文化体育事业的繁荣

1、“二为”方向的提出

(1)含义:文艺为文艺为人民服务,为社会主义服务

(2)背景:1)中共十一届三中全会 1978

2)中国第四次文代会 1979

(3)意义:1)概括了社会主义时代文化艺术发展的根本目的

2)反映了时代的要求

3)推动了改革开放时期社会主义文化艺术创作的繁荣

2、体育成就引入注目

(1)1979年中国重返奥委会

(2)20世纪80年代,中国女排赢得“五连冠”

(3)1984年第23届洛杉矶奥运会上,许海峰获得第一枚金牌

(4)1992年和1996年,巴塞罗那和亚特兰大两届奥运会,中国均获16枚金牌

(5)2000年悉尼奥运会上,中国名列金牌榜第三位

(6)2001年,北京申奥成功

【问题探究】

探究一:

结合新中国成立初期文学艺术创作相关内容谈谈这一时期创作的主要特点?

(1)内容上提倡“向时代学习,向人民学习”,热情讴歌社会主义革命和建设事业

(2)在文艺创作方针上,中共中央提出”双百”方针

(3)文学艺术作品创作出现了新中国成立以来的第一次高潮

探究二:

通过对“双百”方针的学习,我们应该从中吸取什么经验教训

“双百方针”是中国特色的社会主义新文化的一个组成部分,只有坚持这一方针,才能促进文化艺术和社会主义事业的发展,反之就会阻碍社会的发展。

【同步精练】

【选择题1】1956年4月,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上,正式提出在科学文化工作中实行“百花齐放,百家争鸣”的方针。“双百方针”提出的根本目的是(A)

A.繁荣社会主义文化 B.调动知识分子积极性

C.完善社会主义制度 D.让各种思想自由辩论

【选择题2】“双百”方针提出的背景包括:①社会主义改造基本完成②中国的生产力发展水平还很落后③周恩来提出“向现代科学进军”的口号④中国进入社会主义现代化建设新时期(B)

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

【选择题3】下列关于“百花齐放,百家争鸣”方针的叙述,不正确的是(C)

A.百花齐放是针对文学艺术的不同风格而言

B.百家争鸣是针对科学上的不同学派而言

C.“百花齐放,百家争鸣”是一个暂时性的方针

D.这一方针在贯彻过程中留下了深刻的经验和教训

二 人民教育事业的发展

【课标要求】

了解中国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

【构建结构】

建立人民教育 遭破坏 蓬勃发展 新挑战

1949 1956 1966 1976 1978 21世纪

-------------------------------------------------------------→

【自主预览】

(一)社会主义教育的兴办

1、1949年制定的临时宪法《共同纲领》规定的新中国的文化教育是民族

的、科学的、大众的文化教育。

2、1954年通过的《中华人民共和国宪法》确定中国教育为人民大众服务的性质。

3、为了推动教育事业的发展,1957年毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面部得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”这是新中国首次提出社会主义的教育方针,对人民教育事业的发展发挥了根本的指导作用。

4、在推动教育方针实施的过程中,刘少奇倡导的“两种教育制度”,是指实

行全日制的学校和半工半读的学校的教育制度,同时倡导的“两种劳动制度”是指实行工厂机关八小时工作和半工半读的劳动制度。

5、到1965年,中国教育事业初步形成了初步形成比较完整的国民教育体系。

(二)“文革”中的“教育革命”

6、“文革”爆发后,各地大中学校学生“停课闹革命”,纷纷成立红卫兵组织进行造反,并进行大串联活动。1968年毛泽东发出“知识青年的到农村去,接受贫下中农的再教育”的指示,全国掀起了知识青年“上山下乡”运动。

(三)教育事业的蓬勃发展

7、“文革”结束后,邓小平提出了教育的“三个面向”,即“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”,成为新时期教育工作的指导方针。1995年中共中央、国务院作出《关于加强科学技术进步的决定》,明确提出实施科教兴国战略。

(四)教育事业的突飞猛进

8、依法治教:20世纪90年代以来,中国教育立法取得较大进展,颁行了《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国义务教育法》等,为中国教育的发展提供了有力的法律保障。同时,国家实施了“国家贫困地区义务教育工程”和“希望工程”。

【问题探究】

1、教育、科技与现代化建设的关系:

(1)发展教育为科学研究提供人才;科学和教育的发展是现代化建设的基础。

(2)科技进步,经济繁荣和社会发展都离不开教育,要优先发展教育。

(3)把发展教育看成实现现代化的关键环节。

2、科教兴国战略的提出背景、基本内容及意义

(1)提出背景:①“文革”结束,教育界经过拨乱反正,平反了大批冤假错案,广大教育工作者在政治上获得了新生。②恢复高考及教师地位的提高。③邓小平提出三个面向。④十三大后,教育成为国家优先发展的战略目标。⑤第三次科技革命后,科技成为推动生产力发展的第一要素。

(2)主要内容:①大力发展科技和教育事业是国家兴旺发达的主要动力;②必须把教育摆在优先发展的战略地位。

(3)意义:①应对时代挑战,满足社会主义现代化建设的实际需要。②转变经济增长方式,提高经济效益。

【同步精练】

【选择题1】进入全面建设社会主义时期后,为落实毛泽东提出的教育方针,刘少奇积极倡导

A.义务教育 B.“两种教育制度”

C.素质教育 D.学前教育与大中小学教育相结合

【选择题2】中国教育事业逐步形成比较完整的国民教育体系是在

A.过渡时期 B.十年探索时期 C.“文革”十年时期 D.改革开放时期

【选择题3】“凡年满六周岁的儿童,不分性别、民族、种族,应当入学接受规定年限的义务教育”。该规定出自我国的

A.《中华人共和国宪法》 B.《义务教育法》 C.《未成年人保护法》 D.《教师法》

三 科学技术的发展与成就

【课标要求】

列举新中国成立以来科技发展的主要成就,认识科技进步在现代化建设中的重大作用。

【构建结构】

【自主预览】

(一)起步:

1.历史背景:科技基础薄弱;社会环境动荡。

2.政府措施:

(1)确立发展方针:自力更生。

(2)成立科研机构:中国科学院;国家科学技术委员会。

(3)壮大科研队伍:中国尖端科技领域和薄弱空白学科的开拓者,如李四光、华罗庚、钱学森、吴阶平、邓稼先

(4)编制远景规划:1956年编制《十二年科技发展远景规划》,重点发展尖端科技

3.重大成就:

(1)国防科技:①1958年第一座实验性原子反应堆建成。②1964年第一颗原子弹爆炸成功。③1967年第一颗氢弹爆炸成功。 ④1970年第一颗人造地球卫星进入预定轨道。

(2)医 学:1965年首次人工合成结晶牛胰岛素

(3)农 业:1973年袁隆平培育出被誉为“第二次绿色革命”的籼型杂交水稻。

4.地位:集中代表中国科技的新水平,大大增强了综合国力,提高中国的国际地位。

(二)发展 (“科学技术是第一生产力”的提出):

1.背景:(1)文革使科技受挫,邓小平提出“尊重知识、尊重人才”的口号。

(2)1978年全国科学大会和中共十一届三中全会的召开,迎来科学发展春天。

(3)1985年中央发出《关于科学技术体制改革的决定》,进行科技体制改革。

2.提出:1988年,邓小平明确提出“科学技术是第一生产力”。

3.意义:反映了时代特点,概括了科技作用,成为“科技兴国”战略的理论基础,是邓小平理论重要组成部分。

(三)走向世界 :

1.原因:(1)“科技兴国”战略的实施,

(2)科研工作者的努力,

(3)科技规划的实施(即863计划,火炬计划)。

2.成就:

(1)核技术方面:20实际60年代成功爆炸第一课原子弹和氢弹之后核武器技术不断发展。

(2)空间技术领域

①1984年成功发射第一颗试验通信卫星。随后,第一颗实用通信广播卫星升空。

②中国是世界上少数几个掌握卫星回收技术和“一箭多星”技术的国家之一。

③从1990年开始,中国进入国际卫星发射市场。

(3)运载火箭方面:

①1980年向南太平洋海域成功发射远程运载火箭。

②1999年以来成功运用长征2号系列运载火箭进行5次“神舟”号飞船发射与回收试验。

③2003年在甘肃酒泉成功发射了“神舟5号”载人宇宙飞船(宇航员杨利伟)

(4)信息技术领域:

①1983年成功研制出第一台每秒向量运算1亿次的银河巨型计算机系统。

②2002年研制出运算速度可达每秒1.027万亿次的超级计算机。

(5)生物工程领域:相继完成国际人类基因组合作计划中基因测序任务和水稻基因组工作框架序列图。

【问题探究】

1、新中国成立后,科学技术发展的原因(一定时期的科技与一定时期的政治经济是密不可分的)

(1)新中国成立后,社会主义制度的建立,为我国科技发展提供了可靠的保障;

(2)20世纪中期世界兴起的第三次科技革命,对社会生产力和经济的发展起了巨大推动作用,也促进了中国现代科学技术的发展。

(3)党和人民政府的重视、支持。

(4)广大科技工作者的努力。

2、“科学技术是第一生产力”的提出及意义

(1)提出:1988年9月,邓小平第一次明确提出了“科学技术是第一生产力”的论断。

(2)意义:①反映了20世纪七八十年代科技和社会实践发展的鲜明特点。②是对科学技术在当代生产力和社会经济发展中的第一位变革作用的理论概括。③作为邓小平理论的重要组成部分,成为中国实施科教兴国战略的理论基础。

【同步精练】

【选择题1】下列科技成就,属于我国科学工作者排除“文革”错误路线干扰,坚持科

学探索而取得的是:

①第一颗原子弹爆炸成功 ②“银河—Ⅰ”型计算机诞生 ③第一颗氢弹试爆成功 ④第一颗人造卫星发射成功

A.①③ B.②④ C.①② D.③④

【选择题2】有人说:“中国农业的发展,靠的是两平(邓小平、袁隆平)。”这句话说明:

A.农业的发展一靠政策,二靠科技 B.邓小平 、袁隆平重视农业

C.行政领导是推动农业发展的动力 D.杰出人物有时能决定历史的发展

【选择题3】改革开放前,中国的科技成就中使中国在空间领域跻身于世界先进国家行列的是

A.“神舟”号宇宙飞船成功发射 B.“嫦娥”一号探月卫星发射成功

C.“东方红—1”号卫星成功发射 D.巨型计算机研制成功

文化

凋零

文革前(20世纪

五、六十年代)

曲 折 发 展

文化

繁荣

文革时(20世纪六、七十年代)

文革后(1978年后到21世纪

再现

繁荣

文 化 事 业 的 发 展

现代中国教育在探索中,开基创业取得成就,也有偏差

”左“的思想

提出教育优先战略,科教兴国

更进一步确立科教兴国,教育优先

人民教育思想

科技

起步

建国初——20世纪七十年代

综合国力大大增强

科学技术的发展与成就

科技

发展

20世纪七、八十年代

20世纪九十年代以来

走向

世界

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史