沪教版九年级下册化学 6.1物质在水中的分散教案

文档属性

| 名称 | 沪教版九年级下册化学 6.1物质在水中的分散教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-04-11 15:36:35 | ||

图片预览

文档简介

溶解现象

第一节 物质在水中的分散

一、学习目标

1、知识与技能目标:

①了解悬浊液、乳浊液的基础上着重理解溶液

②知道溶液、悬浊液、乳浊液以及乳化在工农业生产和生活中的一般应用

③认识水溶液的某些性质

2、过程与方法目标:通过活动和探究,让学生学习对生活实际及实验事实进行归纳、整理、得出结论的方法。

3、情感、态度与价值观目标:

1.通过溶液的广泛用途与生活息息相关,培养学生学习化学的兴趣

2.在实验观察过程中,培养学生细致、实事求是的科学态度。

二、学情分析

九年级学生已经有了化学实验基本操作技能,通过实验,并结合生活实际中的一些例子,能过让学生对溶液、悬浊液和乳浊液有一个感性的认识。这些都为本节课的学习打下了良好的基础。本节课以实验为载体,通过实验操作,观察实验现象,得出结论,在这个过程中培养学生实验操作能力,观察能力和交流学习能力。

三、学习重点:

①认识溶解现象,了解溶液的概念与特征。

②认识乳化现象及其在生活中的应用。

③知道物质溶解时温度会变化。

④知道物质溶于水时,水的熔沸点和导电性会改变。

四、学习难点:

从微观上认识溶液的形成

五、预习导航:

1.常见的分散系有悬浊液、 和溶液。

2.物质溶解后形成 、 的混合物叫溶液。

3.大量实验表明,固体物质溶于水,所得溶液的沸点比纯水的 ,凝固点比纯水的 。这一性质常为人们利用。例如,冬天在汽车的水箱中加入少量乙二醇之类的化合物,以防止水箱中的水 ;寒冷的冬季,人们常向公路上的积雪撒些盐,使冰雪很快 。

4.衣服、餐具上的油污可以用加入洗涤剂的水洗掉,我们把这种现象称之为 。

六、教学过程:

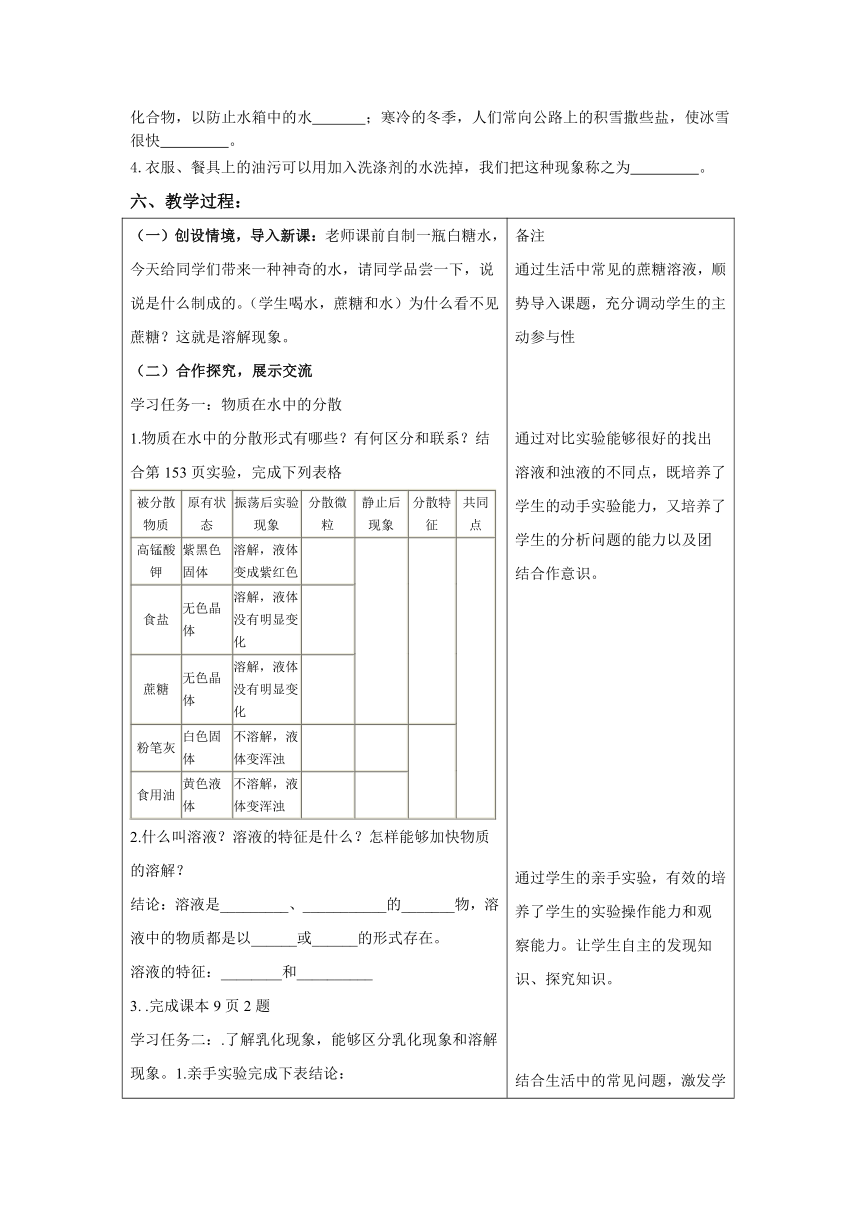

(一)创设情境,导入新课:老师课前自制一瓶白糖水,今天给同学们带来一种神奇的水,请同学品尝一下,说说是什么制成的。(学生喝水,蔗糖和水)为什么看不见蔗糖?这就是溶解现象。 (二)合作探究,展示交流 学习任务一:物质在水中的分散 1.物质在水中的分散形式有哪些?有何区分和联系?结合第153页实验,完成下列表格 被分散物质 原有状态 振荡后实验现象 分散微粒 静止后现象 分散特征 共同点 高锰酸钾 紫黑色固体 溶解,液体变成紫红色 食盐 无色晶体 溶解,液体没有明显变化 蔗糖 无色晶体 溶解,液体没有明显变化 粉笔灰 白色固体 不溶解,液体变浑浊 食用油 黄色液体 不溶解,液体变浑浊

2.什么叫溶液?溶液的特征是什么?怎样能够加快物质的溶解? 结论:溶液是_________、___________的_______物,溶液中的物质都是以______或______的形式存在。 溶液的特征:________和__________ 3. .完成课本9页2题 学习任务二:.了解乳化现象,能够区分乳化现象和溶解现象。1.亲手实验完成下表结论: 试管内加入的物质 观察现象 结论 振荡前 振荡后 静置后 汽油和植物油 植物油沉在试管底部 形成均一的液体 不分层 水和植物油 植物油浮在液面上 乳状浑浊液体 分层,植物油浮在液面上 水、植物油和洗涤剂 植物油、洗涤剂浮在液面上 乳状浑浊的液体 不分层

2.总结:原本油与水互不相溶,加入一定试剂,使油的小液滴均匀的悬浮在水中,形成乳浊液,这种现象叫做 。 3举例说明乳化剂在生活生产中的应用。 乳化在工农业生产和日常生活中有十分广泛的应用,如:金属表面油污的清洗;石油开采;污水处理;各种日用洗涤剂和化妆品的配制;农药、医药制剂的合成以及纺织印染等都和乳化有关。 学习任务三: 1.思考与交流:用汽油或洗涤剂都能除去衣服上的油污。试分析二者的原理是否相同。 2.相关练习: (1)下列关于溶液的叙述中,错误的是 ( ) A 溶液是均一、透明的无色的液体 B 溶液是均一、稳定的混合物 C 溶液里各部分的性质是相同的 D 如果条件不变,食盐水放久,食盐是不会分离出来的 (2)下列叙述正确的是( ) A.植物油溶于水中形成均一、 稳定的乳浊液 B.溶液是无色、均一、稳定的混合物 C.溶液是由一种物质和另一种物质组成的混合物 D.悬浊液、溶液、乳浊液都是混合物 (3)以下关于溶液的叙述不正确的是( ) 液是均匀、稳定的混合物 B.溶液不一定是均匀透明的无色液体 C.正在配制的蔗糖溶液下面更甜,说明溶液中总是下面更浓 D.如果水分不蒸发,温度不变,糖水放再长的时间,蔗糖也不会分离出来 (4)下列洗涤或除油污过程应用乳化原理的是( ) 用汽油出去衣服上的油污 B.用酒精出去衣服上的碘 C.用洗洁精洗去餐具上的油脂 D.用稀盐酸洗去菜刀上的铁锈 学习任务四:课堂小结 学生通过练习,对本节课的主要内容进行简单的课堂小结,形成知识网络结构。 备注 通过生活中常见的蔗糖溶液,顺势导入课题,充分调动学生的主动参与性 通过对比实验能够很好的找出溶液和浊液的不同点,既培养了学生的动手实验能力,又培养了学生的分析问题的能力以及团结合作意识。 通过学生的亲手实验,有效的培养了学生的实验操作能力和观察能力。让学生自主的发现知识、探究知识。 结合生活中的常见问题,激发学生的求知欲,培养了学生阅读和分析资料的能力。 通过生活生产中的实例,让学生真切会感受到化学与生活的练习,从而培养学生理论联系实际的能力。 学生通过思考交流,锻炼学生交流能力与语言表达能力。 学生自己做练习,对所学知识进一步理解和巩固,同时通过练习可以检查学生对新知识的掌握情况,并及时反馈给教师。 学生自己总结,培养学生总结能力

七、教学反思

从整堂课来看,课的结构形式较好,各环节设置紧扣,有很多值得学习的地方,例如:

1.充分利用生活中的事例,让学生成为课堂的主体

本节课以物质在水中的分散为知识主线,利用学生们熟悉的日常生活中的溶液、悬浊液、乳浊液分析物质在水中分散的特征,让学生分组讨论设计方案验证加快固体物质溶解速率的方法。在教学中引导学生进行自主学习、探究学习和合作学习,引导学生养成终身学习的习惯。自主活动和合作探究是学生学习化学的重要方式,不仅有利于激发学习积极性,还有利于提高思维水平、掌握知识的内在联系、学会实际运用知识。

2.利用现代化教学设备,增加课堂容量

课堂上不可能将所有涉及到的实验都演示或让学生操作,这时发挥多媒体的作用,flash演示物质溶解、乳化的微观过程,引导学生利用网络资源了解更多关于乳化剂的信息等,可大大增加学生的兴趣,同时也增加了课堂容量。

我个人觉得不足的地方:

从知识的达成目标来看,最后的练习中,学生出现了挺多的错误,对乳浊液、悬浊液的区分存在困难,原因可能是这部分内容讲解的过于繁琐。整堂课生成性知识较少,例如,一般讲到溶液的均一的时候学生会提出“为什么糖水下面部分比较甜”,但这节学生并没有疑问。究其原因可能如下:

1.教学比较紧张,没放开,学生因此也在紧张的氛围内学习。

2.学生的语言理解基础比较差,对一些概念的理解不是太透彻。

第一节 物质在水中的分散

一、学习目标

1、知识与技能目标:

①了解悬浊液、乳浊液的基础上着重理解溶液

②知道溶液、悬浊液、乳浊液以及乳化在工农业生产和生活中的一般应用

③认识水溶液的某些性质

2、过程与方法目标:通过活动和探究,让学生学习对生活实际及实验事实进行归纳、整理、得出结论的方法。

3、情感、态度与价值观目标:

1.通过溶液的广泛用途与生活息息相关,培养学生学习化学的兴趣

2.在实验观察过程中,培养学生细致、实事求是的科学态度。

二、学情分析

九年级学生已经有了化学实验基本操作技能,通过实验,并结合生活实际中的一些例子,能过让学生对溶液、悬浊液和乳浊液有一个感性的认识。这些都为本节课的学习打下了良好的基础。本节课以实验为载体,通过实验操作,观察实验现象,得出结论,在这个过程中培养学生实验操作能力,观察能力和交流学习能力。

三、学习重点:

①认识溶解现象,了解溶液的概念与特征。

②认识乳化现象及其在生活中的应用。

③知道物质溶解时温度会变化。

④知道物质溶于水时,水的熔沸点和导电性会改变。

四、学习难点:

从微观上认识溶液的形成

五、预习导航:

1.常见的分散系有悬浊液、 和溶液。

2.物质溶解后形成 、 的混合物叫溶液。

3.大量实验表明,固体物质溶于水,所得溶液的沸点比纯水的 ,凝固点比纯水的 。这一性质常为人们利用。例如,冬天在汽车的水箱中加入少量乙二醇之类的化合物,以防止水箱中的水 ;寒冷的冬季,人们常向公路上的积雪撒些盐,使冰雪很快 。

4.衣服、餐具上的油污可以用加入洗涤剂的水洗掉,我们把这种现象称之为 。

六、教学过程:

(一)创设情境,导入新课:老师课前自制一瓶白糖水,今天给同学们带来一种神奇的水,请同学品尝一下,说说是什么制成的。(学生喝水,蔗糖和水)为什么看不见蔗糖?这就是溶解现象。 (二)合作探究,展示交流 学习任务一:物质在水中的分散 1.物质在水中的分散形式有哪些?有何区分和联系?结合第153页实验,完成下列表格 被分散物质 原有状态 振荡后实验现象 分散微粒 静止后现象 分散特征 共同点 高锰酸钾 紫黑色固体 溶解,液体变成紫红色 食盐 无色晶体 溶解,液体没有明显变化 蔗糖 无色晶体 溶解,液体没有明显变化 粉笔灰 白色固体 不溶解,液体变浑浊 食用油 黄色液体 不溶解,液体变浑浊

2.什么叫溶液?溶液的特征是什么?怎样能够加快物质的溶解? 结论:溶液是_________、___________的_______物,溶液中的物质都是以______或______的形式存在。 溶液的特征:________和__________ 3. .完成课本9页2题 学习任务二:.了解乳化现象,能够区分乳化现象和溶解现象。1.亲手实验完成下表结论: 试管内加入的物质 观察现象 结论 振荡前 振荡后 静置后 汽油和植物油 植物油沉在试管底部 形成均一的液体 不分层 水和植物油 植物油浮在液面上 乳状浑浊液体 分层,植物油浮在液面上 水、植物油和洗涤剂 植物油、洗涤剂浮在液面上 乳状浑浊的液体 不分层

2.总结:原本油与水互不相溶,加入一定试剂,使油的小液滴均匀的悬浮在水中,形成乳浊液,这种现象叫做 。 3举例说明乳化剂在生活生产中的应用。 乳化在工农业生产和日常生活中有十分广泛的应用,如:金属表面油污的清洗;石油开采;污水处理;各种日用洗涤剂和化妆品的配制;农药、医药制剂的合成以及纺织印染等都和乳化有关。 学习任务三: 1.思考与交流:用汽油或洗涤剂都能除去衣服上的油污。试分析二者的原理是否相同。 2.相关练习: (1)下列关于溶液的叙述中,错误的是 ( ) A 溶液是均一、透明的无色的液体 B 溶液是均一、稳定的混合物 C 溶液里各部分的性质是相同的 D 如果条件不变,食盐水放久,食盐是不会分离出来的 (2)下列叙述正确的是( ) A.植物油溶于水中形成均一、 稳定的乳浊液 B.溶液是无色、均一、稳定的混合物 C.溶液是由一种物质和另一种物质组成的混合物 D.悬浊液、溶液、乳浊液都是混合物 (3)以下关于溶液的叙述不正确的是( ) 液是均匀、稳定的混合物 B.溶液不一定是均匀透明的无色液体 C.正在配制的蔗糖溶液下面更甜,说明溶液中总是下面更浓 D.如果水分不蒸发,温度不变,糖水放再长的时间,蔗糖也不会分离出来 (4)下列洗涤或除油污过程应用乳化原理的是( ) 用汽油出去衣服上的油污 B.用酒精出去衣服上的碘 C.用洗洁精洗去餐具上的油脂 D.用稀盐酸洗去菜刀上的铁锈 学习任务四:课堂小结 学生通过练习,对本节课的主要内容进行简单的课堂小结,形成知识网络结构。 备注 通过生活中常见的蔗糖溶液,顺势导入课题,充分调动学生的主动参与性 通过对比实验能够很好的找出溶液和浊液的不同点,既培养了学生的动手实验能力,又培养了学生的分析问题的能力以及团结合作意识。 通过学生的亲手实验,有效的培养了学生的实验操作能力和观察能力。让学生自主的发现知识、探究知识。 结合生活中的常见问题,激发学生的求知欲,培养了学生阅读和分析资料的能力。 通过生活生产中的实例,让学生真切会感受到化学与生活的练习,从而培养学生理论联系实际的能力。 学生通过思考交流,锻炼学生交流能力与语言表达能力。 学生自己做练习,对所学知识进一步理解和巩固,同时通过练习可以检查学生对新知识的掌握情况,并及时反馈给教师。 学生自己总结,培养学生总结能力

七、教学反思

从整堂课来看,课的结构形式较好,各环节设置紧扣,有很多值得学习的地方,例如:

1.充分利用生活中的事例,让学生成为课堂的主体

本节课以物质在水中的分散为知识主线,利用学生们熟悉的日常生活中的溶液、悬浊液、乳浊液分析物质在水中分散的特征,让学生分组讨论设计方案验证加快固体物质溶解速率的方法。在教学中引导学生进行自主学习、探究学习和合作学习,引导学生养成终身学习的习惯。自主活动和合作探究是学生学习化学的重要方式,不仅有利于激发学习积极性,还有利于提高思维水平、掌握知识的内在联系、学会实际运用知识。

2.利用现代化教学设备,增加课堂容量

课堂上不可能将所有涉及到的实验都演示或让学生操作,这时发挥多媒体的作用,flash演示物质溶解、乳化的微观过程,引导学生利用网络资源了解更多关于乳化剂的信息等,可大大增加学生的兴趣,同时也增加了课堂容量。

我个人觉得不足的地方:

从知识的达成目标来看,最后的练习中,学生出现了挺多的错误,对乳浊液、悬浊液的区分存在困难,原因可能是这部分内容讲解的过于繁琐。整堂课生成性知识较少,例如,一般讲到溶液的均一的时候学生会提出“为什么糖水下面部分比较甜”,但这节学生并没有疑问。究其原因可能如下:

1.教学比较紧张,没放开,学生因此也在紧张的氛围内学习。

2.学生的语言理解基础比较差,对一些概念的理解不是太透彻。