历史学案人民版必修3:专题三近代中国思想解放的潮流

文档属性

| 名称 | 历史学案人民版必修3:专题三近代中国思想解放的潮流 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 250.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-01-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

专题三 近代中国思想解放的潮流

本专题的内容是近代中国思想解放的潮流。从时间跨度来讲是指从鸦片战争前后起到五四运动前后,中国的一些先进知识分子率先引领中国人民向西方学习、探索中国出路的历史。林则徐是近代中国历史上第一个开眼看世界的人,他和魏源开启了学习西方的大门,主张学习西方的科技,使中国迈出了向西方学习的第一步。甲午中日战争中国的失败,使中国人认识到:要改变中国落后的面貌,光学习西方的科技是远远不够的,中国落后的根源在于制度。先进的中国人,以康有为、梁启超为代表,在中国掀起了一场资产阶级的改良运动——维新变法,试图将西方的政治制度引入中国,结果以失败告终。

孙中山从维新变法的失败中认识到,用改良主义的思想来改变中国是行不通的。所以他开始举起革命的大旗,主张用革命的方法来实现国家的独立和富强。中华民国的有名无实促使中国的知识分子不断反思,他们逐渐意识到,用旧心理来驾驭新制度是不能取得成功的。陈独秀主编的《新青年》吹响了向封建传统进攻的号角,以科学和民主为旗帜的新文化运动由此拉开了序幕,向西方学习成为不可阻挡的潮流。在如同潮水般涌入中国的各种西方思潮中,马克思主义凭借自身的科学性和先进性脱颖而出,指引着中国革命进入了一个崭新的阶段。

学习本专题时应注意近代思想解放潮流在从鸦片战争后到五四运动爆发的历史发展中逐步深入的过程,即:学习西方科技——学习西方政治制度—一学习西方思想文化——马克思主义在中国的传播。

在学习本专题的过程中,应注意两个问题:一是思想解放是逐渐深入的一个过程,后一阶段既是对前一阶段的否定,同时也是前一阶段发展的结果,没有前一阶段的实践,就没有后来的进步。另外,向西方学习是这个时代的主题,但中国的知识分子并没有完全丧失自己的自主性和创造性.他们不断地寻求突破,试图在短时间内超越西方,这种急于求成的思想,也对近代中国的发展产生了重要影响。

学习本专题时要注意对这一时期不同思想的归纳及认识,提高自己归纳问题、分析问题、认识问题的能力。同时,注意与世界史相关知识的联系,提升知识拓展、横向比较问题的能力。

专题三 单元复习

单元知识图解

单元知识归纳

一.近代中国民族资产阶级三派主要力量在反封建和学习西方问题上的特点

1.各有侧重点

⑴维新派:反对君主专制,主张学习西方,兴民权,设国会,走君主立宪道路。

⑵革命派:反对封建统治,主张实行西方民主共和国方案。

⑶激进派:矛头指向封建正统思想,主张学习西方的民主、科学。

2.各自实践方式和结果

⑴维新派掀起维新变法运动,依靠光绪帝实行自上而下的政治改革,但君主立宪问题在变法诏令中并未涉及,且由于不发动群众,没有武装力量,最终失败。

⑵革命派通过暴力斗争推翻清朝统治,结束了君主制度,建立了中华民国,颁布了《临时约法》,但革命果实被袁世凯窃取,民主共和国方案也未能真正实践,中国半殖民地半封建性质并未改变。

⑶激进派在意识形态领域进行革命,掀起新文化运动,在社会上产生重要影响,促使人民追求民主和科学,并掀起一股思想解放潮流,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

二.近代前期中国人民探索救国强国之路的主要特点

1.探索具有广泛性:近代前期的地主阶级、农民阶级、民族资产阶级中的许多政治派别都进行了各种各样的探索活动。

2.具有普遍向西方寻求真理的特点(只有义和团例外):这是因为外国的侵略不仅打开了中国的大门,也开阔了人们的眼界,从闭关锁国和妄自尊大的陈腐观念中解脱出来,看到了西方的先进与中国落后的现实。

3.探索具有一定的层次性:在学习西方的内容上具有不同的层次从学技术到学经济政治,从仿效立宪到主张共和。

4.具有继承性:前后提出的救国方案既有继承,又有发展;既有量变,又有质的飞跃。

5.与阶段特征有关:探索与中国社会不同阶段的时代特征相关,在列强侵略中国的战争期间的救国方案以反侵略为主要内容,如地主阶级抵抗派、义和团的救国方案等。

6.探索具有曲折性:近代前期中国人民的探索具有曲折性。一方面是由于各阶级的局限性,另一方面反动势力的强大也是失败的原因。

三.中国近现代史上的思想解放潮流及思想论战

时间 双方 内容 作用

19世纪末 维新派与封建顽固势力 要不要变法;要不要兴民权实行君主立宪;要不要提倡西学改革教育制度 是资本主义思想同封建主义思想的正面交锋,促成了中国近代第一次思想解放的潮流,客观上有利于资产阶级革命思想的传播

1905年到1907年 革命派与改良派 要不要以暴力革命推翻清政府;要不要建立共和政体;要不要改变封建土地制度 ⑴资产阶级革命思想的广泛传播,为辛亥革命的发生奠定了思想基础⑵建立资产阶级共和国的主张,使许多知识分子放弃了君主立宪的思想,投身革命事业,壮大了革命阵营

1915年到1919年 激进派对封建专制思想进行彻底批判 以民权、平等思想为指导,提倡民主和科学,提倡新文学、新道德 动摇了封建正统思想的统治地位,使人们思想得到空前解放,是一项伟大的思想解放运动和文化转型运动

五四运动后 资产阶级改良主义者与社会主义者 要不要从根本上改造中国社会 标志着新文化运动阵营的公开分裂

马克思主义者与基尔特社会主义者 要不要成立无产阶级政党,进行无产阶级革命,走社会主义的发展道路 早期的马克思主义者进一步阐明马克思主义与中国革命的关系,扩大了马克思主义在中国的影响,为中国共产党的成立奠定了思想基础

单元能力提升

一.选择题

1.从16世纪开始,中国社会兴起了“西学东渐”之风,到了近代“西学东渐”不断深入,对此理解不正确的是( )

A.西学东渐最早体现为早期民主启蒙思想的潜滋暗长

B.西学东渐过程中,存在着“中学为体、西学为用”的思想

C.近代西学东渐的深入与民族资本主义的发展有关

D.西学东渐有利于中西方思想文化之间的交流

2.(2010天津市十校一次联考)维新变法期间,康有为提倡“兴民权”。其主要作用在于( )

A.彻底否定君主制度,为近代中国的民主政治建设鸣锣开道

B.为戊戌变法提供理论依据

C.把矛头对准封建专制,具有思想启蒙的深远意义

D.为资本主义工商业的发展扫除思想观念上的障碍

3.(2010年金考卷·六)19世纪末,“天择”、“物竞”、“竞存”和“淘汰”等词汇常见于报端,这些词汇被人们广泛应用的主要原因是( )

A.维新变法思潮成为时代潮流

B.进化论已被中国民众普遍接受

C.中华民族面临空前严重的危机

D.严复是读书人心目中的楷模

4.(2010年金考卷·文综8)关于中国近代化进程,有人这样评价:“广东人立言,湖南人流血,江浙人出钱。”“广东人立言”的本质含义是( )

A.广东人不甘外来侵略压迫、勇于反抗

B.康有为、梁启超、孙中山等广东人的主张促进了资产阶级民主思想的广泛传播

C.广东地区近代资本主义发展较早,人们思想比较开放,易接受新事物

D.广东人挽救了不断加深的民族危机

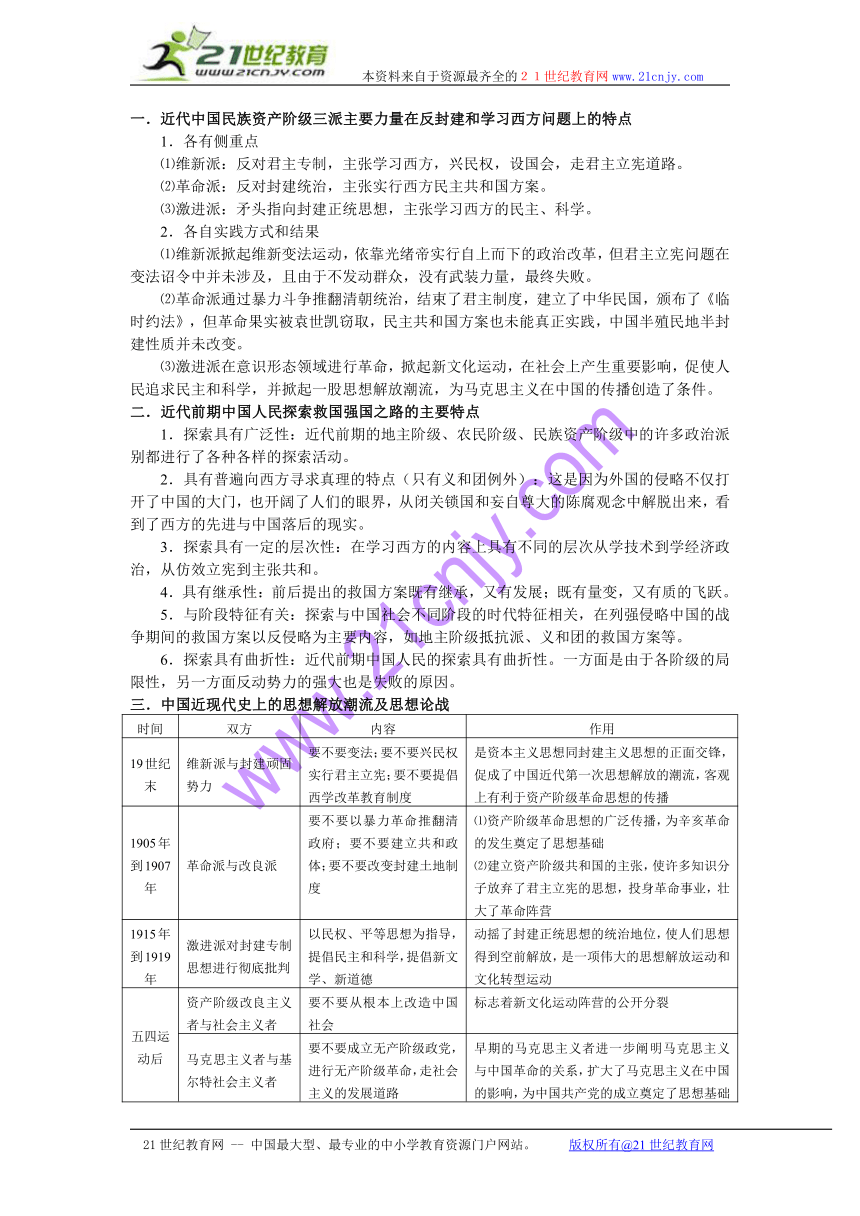

5.下列两表为中国近代学校对学生崇拜人物的调查。造成1913-1923年孔子得票数变化的最主要原因是( )

位次 被崇拜者 得票

1 孔子 153

2 孟子 61

3 孙中山 17

4 颜渊 11

5 诸葛亮 范仲淹 8

6 岳飞 7

1913年江苏第一师范学校的调查情况

位次 被崇拜者 得票

1 孙中山 473

2 陈独秀 173

3 蔡元培 153

4 段祺瑞 45

5 胡适 45

……

17 孔子 1

1923年北京大学的调查情况

A.辛亥革命推动民主思想的传播

B.十月革命使马克思主义在中国传播

C.五四运动唤起民众的爱国意识

D.新文化运动高举民主、科学的大旗

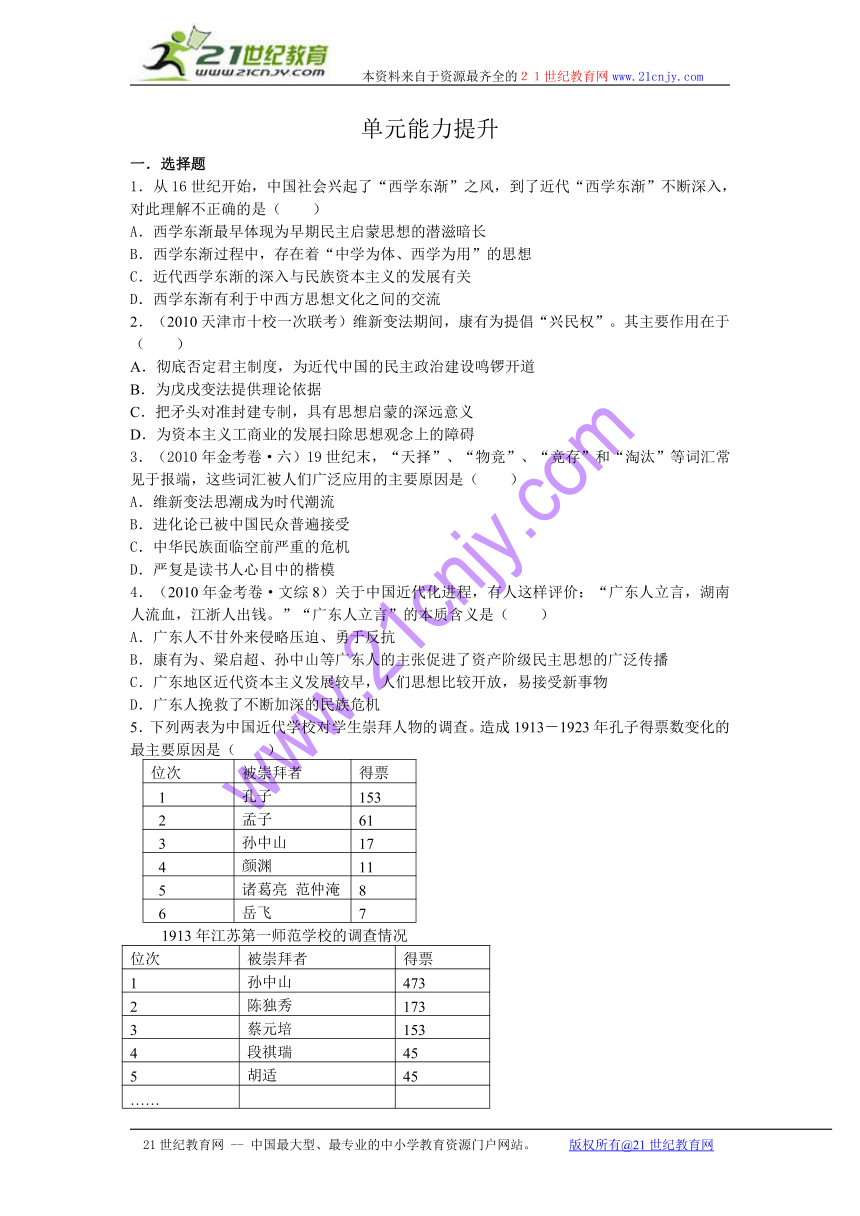

6.某同学搜集了下列四张图片,想起一个有关这四张图片的主题,你认为哪一个主题最为贴切( )

图1《海国图志》 图2《资政新篇》

图3 戊戌变法 图4 辛亥革命

A.近代中国资产阶级民主革命历程

B.近代中国向西方寻求真理之路

C.近代中国各阶层反抗专制求民主之路

D.近代中国政治民主化的历程

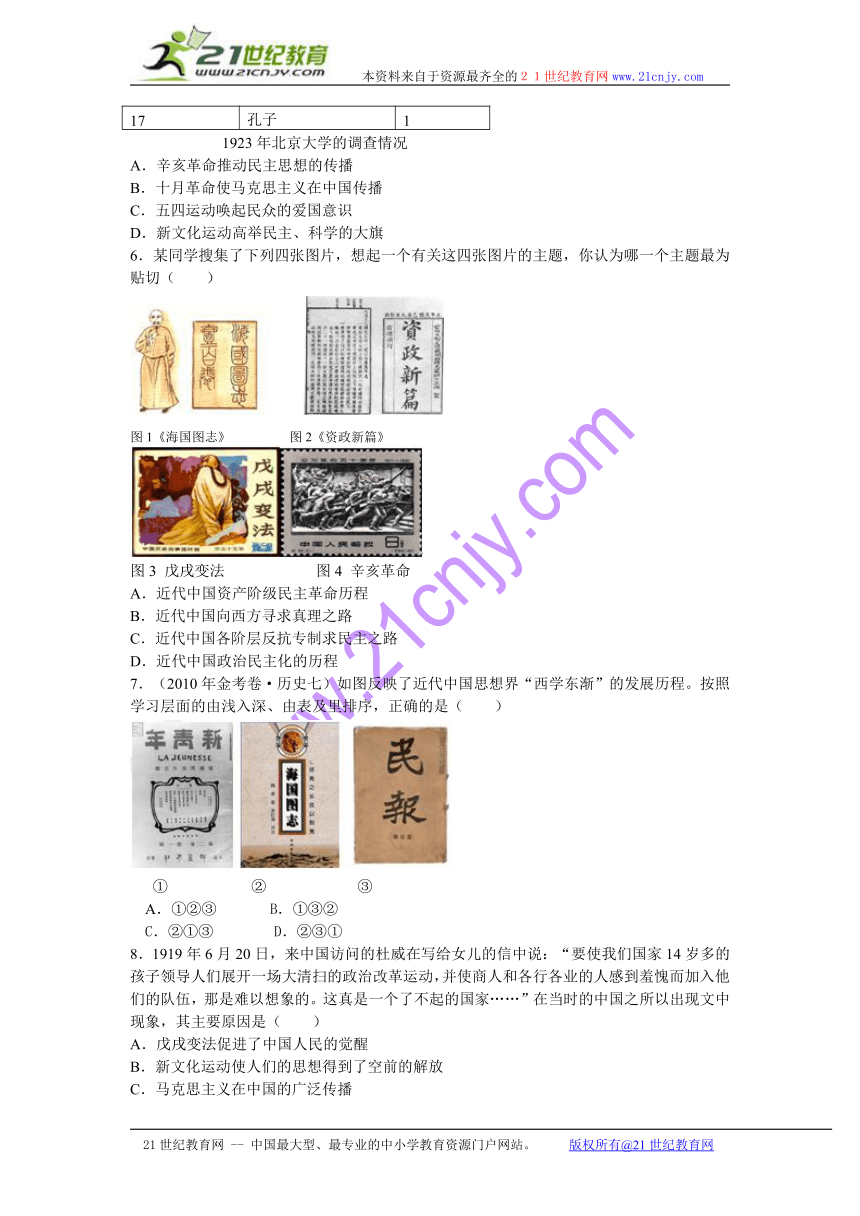

7.(2010年金考卷·历史七)如图反映了近代中国思想界“西学东渐”的发展历程。按照学习层面的由浅入深、由表及里排序,正确的是( )

① ② ③

A.①②③ B.①③②

C.②①③ D.②③①

8.1919年6月20日,来中国访问的杜威在写给女儿的信中说:“要使我们国家14岁多的孩子领导人们展开一场大清扫的政治改革运动,并使商人和各行各业的人感到羞愧而加入他们的队伍,那是难以想象的。这真是一个了不起的国家……”在当时的中国之所以出现文中现象,其主要原因是( )

A.戊戌变法促进了中国人民的觉醒

B.新文化运动使人们的思想得到了空前的解放

C.马克思主义在中国的广泛传播

D.中国共产党的成立使中国革命进入了新阶段

9.有人说,孔子的作品“从未为中国人内心提供一个可以对抗世俗权利的价值体系,提供的是一切围绕权利转。儒学如果是宗教的话,便是伪宗教;如果是信仰的话,便是伪信仰;如果是哲学的话,便是官场化社会的哲学。从这个意义上说,儒学是对中国人有罪的。”这段言论在历史上最有可能出现在( )

A.洋务运动时期 B.维新变法时期

C.辛亥革命时期 D.新文化运动时期

10.(2010辽宁本溪期中测试)有学者指出:“19世纪末20世纪初,中国(知识界)对外国作品的兴趣从纯科技转向制度和政治方面……”这一时期影响中国社会的“外国作品”的深远意义在于( )

A.是中国人自我意识的第一次觉醒

B.把中国人从封建礼教的束缚中解放出来

C.有利于中国人形成尊重自然和宽容的心态

D.有利于在中国建立现代社会的民主政治制度

11.“自权利之祸于人心,破家族,削亲权,乱男女,蔑尊卑长幼,尽弃吾中国数千年礼俗教治,而从事于其所谓平等自由之说。”材料反映了道学先生对下列哪一历史事件后社会变迁的不满( )

A.鸦片战争 B.维新变法

C.义和团运动 D.新文化运动

12.新文化运动反对以孔子为代表的儒家传统道德,其中陈独秀提出了“民主与科学”的口号。这里“民主”的含义是指( )

A.三民主义的“民权”思想

B.资本主义的政治制度

C.资本主义的自由平等思想

D.无产阶级的民主政治

13.在人类社会演变过程中,从专制到民主,从人治到法治是一个漫长而艰难的历史过程,但这种演变又是势在必行的。下列学说中,不属于批判君主专制思想的是( )

A.春秋战国时期道家、法家的学说

B.明末清初黄宗羲、顾炎武等人的学说

C.维新派中康有为、梁启超等人的学说

D.新文化运动中李大钊、陈独秀等人的学说

14.与欧洲文艺复兴时期的人文主义相比,中国辛亥革命时期出现的人文主义的鲜明特点是( )

A.关注个人的人生价值

B.是资产阶级性质的思想解放

C.注重个人的思想解放

D.个人价值与民族独立解放运动相结合

15.康有为在《新学伪经考》中斥“宋人所尊述之经,乃多伪经,非孔子之经也。”他认为,西汉以前的今文经才是孔子“真传”所在。这说明《新学伪经考》( )

A.是尊重历史痛斥宋明理学的思想专著

B.是一部单纯的“辨伪专著”

C.是披着经学外衣的维新变法理论著作

D.借机宣扬孔子是维新变法的先师

16.“上师尧舜三代,外采东西强国,立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。”该思想的主要特点是( )

A.照搬西方资产阶级的政治学说

B.把西方资产阶级思想同儒家思想相结合

C.从西方基督教教义中受到启发

D.以儒学作为变法的指导思想

17.《四库全书总目》中说:“欧罗巴人天文推算之密,工匠制作之巧,实逾前古。其议论夸诈迂怪,亦以异端之尤。国朝节取其技能,而禁传其学术,具存深意。”在我国近代史上,在实践中直接运用和发展了这一论调的政治派别是( )

A.地主阶级洋务派 B.资产阶级改良派

C.资产阶级革命派 D.农民阶级

18.新文化运动被誉为中国的“启蒙运动”,它与欧洲启蒙运动的共同点是( )

①都批判了封建思想 ②都促进了马克思主义的传播 ③都有利于自然科学的发展④都属于资产阶级反封建斗争

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②③④

19.(2010年北黄卷·文综九)魏源曾说:“欲悉各国情形,必先谙其言语文字……而中国迄今无熟悉外国语言文字之人,恐无以悉其底蕴。”为此清政府应采取的关键措施是( )

A.翻译外文书籍 B.创办新式学堂

C.派遣幼童赴美留学 D.派遣官员留洋考察

20.袁世凯上台后,利用人们在辛亥革命后的失望情绪,来诋毁民主共和,妄图使人们相信只有尊孔复古,中国才能得救。针对这一情况,中国的先进知识分子发起了( )

A.二次革命 B.护国运动

C.新文化运动 D.五四运动

二.材料题

21.阅读下列材料:

材料一 (16世纪的资产阶级历史学家)认为文艺在希腊罗马的古典时期曾高度繁荣,而到中世纪却衰败湮灭,直到此时才获“再生”与“复兴”,因此得名。但此时的文化并非古典文化的简单恢复,而是资产阶级在意识形态方面反封建斗争的反映,故此名称没有把这个时代充分地表达出来。

——《马克思恩格斯选集》

材料二 四书五经、中国史事、政书、地图为旧学,西政、西艺、西史为新学,旧学为体,新学为用,不使偏废。中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事。

——张之洞《劝学篇》

材料三 它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因其主事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。结果是“东一块西一块的进步。零零碎碎的,是零买的,不是批发的。”

——陈旭麓《中国近代社会的新陈代谢》

材料四 康有为揭橥(揭示之意)孔子和经学的旗帜,并借用西学对其进行改铸,从而把孔子塑造成君主立宪政体的缔造者,把经典改造成君主立宪政体理论的载体。康有为之所以能这样做,与经学与时俱进的特征、自身学贯中西的知识储备以及现实社会的需要有很大关系。康氏所为,开援西入儒之先河,拓展了儒家的外王学与内圣学,促进了思想的解放,对构建当代新文化也具有借鉴意义。

——《孔子研究》

材料五 要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教;要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。

——《新青年》

请回答:

⑴据材料一指出文艺复兴的代表人物对传统文化的态度及出现这种态度的原因。

⑵据材料二说明洋务派对传统文化与西学关系的认识,并根据材料三说明其认识的局限性。

⑶据材料四和所学知识分析康有为为什么要利用传统儒家思想来宣传资产阶级政治学说。

⑷据材料五说明新文化运动对传统文化与外来文化的态度及出现这种态度的原因。

⑸你认为现代在建设和谐社会的过程中,对传统文化与外来文化应持何种态度?

22.阅读下列材料:

材料一 奕?驳斥倭仁反对增设天文算馆,称:“查西术之借根,实本于中术之天元,彼西土犹目为东来法。特其人情性缜密,善于运思,遂能推陈出新,擅各海外耳。其实法固中国之法也。天文算术如此,中国创其法,西人袭之。”因此并非“舍中法而从西人。”朝廷采纳奕?意见。颁布上谕,表示:“西法者,不过借西法以印证中法,并非舍圣道而入歧途,何至有碍于人心士习耶 ”

材料二 严复曾多次将中学与西学作比较:“中国最重三纲,而西人首言平等;……中国以孝治天下,而西人以公治天下;”“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则两立,合之则两止

材料三 1896年,孙中山言其革命“拟驱除残贼,再造中华,以复三代之规,而步泰西之法,使万姓超苏,庶物昌运,此则应天顺人之作也”。“人或云共和政体不适支那之野蛮国,此不谅情势之言耳。共和者,我国治世之神髓,先哲之遗业也。”

请回答:

⑴据材料一指出奕?的基本主张及其主要意图。

⑵严复认为中学和西学有何差异 结合所学知识分析其形成这种认识的原因。

⑶材料三中孙中山认为共和政体适合于我国的理由是什么

⑷材料一至材料三表明中国近代化发展到了哪一层面?

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

专题三 近代中国思想解放的潮流

本专题的内容是近代中国思想解放的潮流。从时间跨度来讲是指从鸦片战争前后起到五四运动前后,中国的一些先进知识分子率先引领中国人民向西方学习、探索中国出路的历史。林则徐是近代中国历史上第一个开眼看世界的人,他和魏源开启了学习西方的大门,主张学习西方的科技,使中国迈出了向西方学习的第一步。甲午中日战争中国的失败,使中国人认识到:要改变中国落后的面貌,光学习西方的科技是远远不够的,中国落后的根源在于制度。先进的中国人,以康有为、梁启超为代表,在中国掀起了一场资产阶级的改良运动——维新变法,试图将西方的政治制度引入中国,结果以失败告终。

孙中山从维新变法的失败中认识到,用改良主义的思想来改变中国是行不通的。所以他开始举起革命的大旗,主张用革命的方法来实现国家的独立和富强。中华民国的有名无实促使中国的知识分子不断反思,他们逐渐意识到,用旧心理来驾驭新制度是不能取得成功的。陈独秀主编的《新青年》吹响了向封建传统进攻的号角,以科学和民主为旗帜的新文化运动由此拉开了序幕,向西方学习成为不可阻挡的潮流。在如同潮水般涌入中国的各种西方思潮中,马克思主义凭借自身的科学性和先进性脱颖而出,指引着中国革命进入了一个崭新的阶段。

学习本专题时应注意近代思想解放潮流在从鸦片战争后到五四运动爆发的历史发展中逐步深入的过程,即:学习西方科技——学习西方政治制度—一学习西方思想文化——马克思主义在中国的传播。

在学习本专题的过程中,应注意两个问题:一是思想解放是逐渐深入的一个过程,后一阶段既是对前一阶段的否定,同时也是前一阶段发展的结果,没有前一阶段的实践,就没有后来的进步。另外,向西方学习是这个时代的主题,但中国的知识分子并没有完全丧失自己的自主性和创造性.他们不断地寻求突破,试图在短时间内超越西方,这种急于求成的思想,也对近代中国的发展产生了重要影响。

学习本专题时要注意对这一时期不同思想的归纳及认识,提高自己归纳问题、分析问题、认识问题的能力。同时,注意与世界史相关知识的联系,提升知识拓展、横向比较问题的能力。

专题三 单元复习

单元知识图解

单元知识归纳

一.近代中国民族资产阶级三派主要力量在反封建和学习西方问题上的特点

1.各有侧重点

⑴维新派:反对君主专制,主张学习西方,兴民权,设国会,走君主立宪道路。

⑵革命派:反对封建统治,主张实行西方民主共和国方案。

⑶激进派:矛头指向封建正统思想,主张学习西方的民主、科学。

2.各自实践方式和结果

⑴维新派掀起维新变法运动,依靠光绪帝实行自上而下的政治改革,但君主立宪问题在变法诏令中并未涉及,且由于不发动群众,没有武装力量,最终失败。

⑵革命派通过暴力斗争推翻清朝统治,结束了君主制度,建立了中华民国,颁布了《临时约法》,但革命果实被袁世凯窃取,民主共和国方案也未能真正实践,中国半殖民地半封建性质并未改变。

⑶激进派在意识形态领域进行革命,掀起新文化运动,在社会上产生重要影响,促使人民追求民主和科学,并掀起一股思想解放潮流,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

二.近代前期中国人民探索救国强国之路的主要特点

1.探索具有广泛性:近代前期的地主阶级、农民阶级、民族资产阶级中的许多政治派别都进行了各种各样的探索活动。

2.具有普遍向西方寻求真理的特点(只有义和团例外):这是因为外国的侵略不仅打开了中国的大门,也开阔了人们的眼界,从闭关锁国和妄自尊大的陈腐观念中解脱出来,看到了西方的先进与中国落后的现实。

3.探索具有一定的层次性:在学习西方的内容上具有不同的层次从学技术到学经济政治,从仿效立宪到主张共和。

4.具有继承性:前后提出的救国方案既有继承,又有发展;既有量变,又有质的飞跃。

5.与阶段特征有关:探索与中国社会不同阶段的时代特征相关,在列强侵略中国的战争期间的救国方案以反侵略为主要内容,如地主阶级抵抗派、义和团的救国方案等。

6.探索具有曲折性:近代前期中国人民的探索具有曲折性。一方面是由于各阶级的局限性,另一方面反动势力的强大也是失败的原因。

三.中国近现代史上的思想解放潮流及思想论战

时间 双方 内容 作用

19世纪末 维新派与封建顽固势力 要不要变法;要不要兴民权实行君主立宪;要不要提倡西学改革教育制度 是资本主义思想同封建主义思想的正面交锋,促成了中国近代第一次思想解放的潮流,客观上有利于资产阶级革命思想的传播

1905年到1907年 革命派与改良派 要不要以暴力革命推翻清政府;要不要建立共和政体;要不要改变封建土地制度 ⑴资产阶级革命思想的广泛传播,为辛亥革命的发生奠定了思想基础⑵建立资产阶级共和国的主张,使许多知识分子放弃了君主立宪的思想,投身革命事业,壮大了革命阵营

1915年到1919年 激进派对封建专制思想进行彻底批判 以民权、平等思想为指导,提倡民主和科学,提倡新文学、新道德 动摇了封建正统思想的统治地位,使人们思想得到空前解放,是一项伟大的思想解放运动和文化转型运动

五四运动后 资产阶级改良主义者与社会主义者 要不要从根本上改造中国社会 标志着新文化运动阵营的公开分裂

马克思主义者与基尔特社会主义者 要不要成立无产阶级政党,进行无产阶级革命,走社会主义的发展道路 早期的马克思主义者进一步阐明马克思主义与中国革命的关系,扩大了马克思主义在中国的影响,为中国共产党的成立奠定了思想基础

单元能力提升

一.选择题

1.从16世纪开始,中国社会兴起了“西学东渐”之风,到了近代“西学东渐”不断深入,对此理解不正确的是( )

A.西学东渐最早体现为早期民主启蒙思想的潜滋暗长

B.西学东渐过程中,存在着“中学为体、西学为用”的思想

C.近代西学东渐的深入与民族资本主义的发展有关

D.西学东渐有利于中西方思想文化之间的交流

2.(2010天津市十校一次联考)维新变法期间,康有为提倡“兴民权”。其主要作用在于( )

A.彻底否定君主制度,为近代中国的民主政治建设鸣锣开道

B.为戊戌变法提供理论依据

C.把矛头对准封建专制,具有思想启蒙的深远意义

D.为资本主义工商业的发展扫除思想观念上的障碍

3.(2010年金考卷·六)19世纪末,“天择”、“物竞”、“竞存”和“淘汰”等词汇常见于报端,这些词汇被人们广泛应用的主要原因是( )

A.维新变法思潮成为时代潮流

B.进化论已被中国民众普遍接受

C.中华民族面临空前严重的危机

D.严复是读书人心目中的楷模

4.(2010年金考卷·文综8)关于中国近代化进程,有人这样评价:“广东人立言,湖南人流血,江浙人出钱。”“广东人立言”的本质含义是( )

A.广东人不甘外来侵略压迫、勇于反抗

B.康有为、梁启超、孙中山等广东人的主张促进了资产阶级民主思想的广泛传播

C.广东地区近代资本主义发展较早,人们思想比较开放,易接受新事物

D.广东人挽救了不断加深的民族危机

5.下列两表为中国近代学校对学生崇拜人物的调查。造成1913-1923年孔子得票数变化的最主要原因是( )

位次 被崇拜者 得票

1 孔子 153

2 孟子 61

3 孙中山 17

4 颜渊 11

5 诸葛亮 范仲淹 8

6 岳飞 7

1913年江苏第一师范学校的调查情况

位次 被崇拜者 得票

1 孙中山 473

2 陈独秀 173

3 蔡元培 153

4 段祺瑞 45

5 胡适 45

……

17 孔子 1

1923年北京大学的调查情况

A.辛亥革命推动民主思想的传播

B.十月革命使马克思主义在中国传播

C.五四运动唤起民众的爱国意识

D.新文化运动高举民主、科学的大旗

6.某同学搜集了下列四张图片,想起一个有关这四张图片的主题,你认为哪一个主题最为贴切( )

图1《海国图志》 图2《资政新篇》

图3 戊戌变法 图4 辛亥革命

A.近代中国资产阶级民主革命历程

B.近代中国向西方寻求真理之路

C.近代中国各阶层反抗专制求民主之路

D.近代中国政治民主化的历程

7.(2010年金考卷·历史七)如图反映了近代中国思想界“西学东渐”的发展历程。按照学习层面的由浅入深、由表及里排序,正确的是( )

① ② ③

A.①②③ B.①③②

C.②①③ D.②③①

8.1919年6月20日,来中国访问的杜威在写给女儿的信中说:“要使我们国家14岁多的孩子领导人们展开一场大清扫的政治改革运动,并使商人和各行各业的人感到羞愧而加入他们的队伍,那是难以想象的。这真是一个了不起的国家……”在当时的中国之所以出现文中现象,其主要原因是( )

A.戊戌变法促进了中国人民的觉醒

B.新文化运动使人们的思想得到了空前的解放

C.马克思主义在中国的广泛传播

D.中国共产党的成立使中国革命进入了新阶段

9.有人说,孔子的作品“从未为中国人内心提供一个可以对抗世俗权利的价值体系,提供的是一切围绕权利转。儒学如果是宗教的话,便是伪宗教;如果是信仰的话,便是伪信仰;如果是哲学的话,便是官场化社会的哲学。从这个意义上说,儒学是对中国人有罪的。”这段言论在历史上最有可能出现在( )

A.洋务运动时期 B.维新变法时期

C.辛亥革命时期 D.新文化运动时期

10.(2010辽宁本溪期中测试)有学者指出:“19世纪末20世纪初,中国(知识界)对外国作品的兴趣从纯科技转向制度和政治方面……”这一时期影响中国社会的“外国作品”的深远意义在于( )

A.是中国人自我意识的第一次觉醒

B.把中国人从封建礼教的束缚中解放出来

C.有利于中国人形成尊重自然和宽容的心态

D.有利于在中国建立现代社会的民主政治制度

11.“自权利之祸于人心,破家族,削亲权,乱男女,蔑尊卑长幼,尽弃吾中国数千年礼俗教治,而从事于其所谓平等自由之说。”材料反映了道学先生对下列哪一历史事件后社会变迁的不满( )

A.鸦片战争 B.维新变法

C.义和团运动 D.新文化运动

12.新文化运动反对以孔子为代表的儒家传统道德,其中陈独秀提出了“民主与科学”的口号。这里“民主”的含义是指( )

A.三民主义的“民权”思想

B.资本主义的政治制度

C.资本主义的自由平等思想

D.无产阶级的民主政治

13.在人类社会演变过程中,从专制到民主,从人治到法治是一个漫长而艰难的历史过程,但这种演变又是势在必行的。下列学说中,不属于批判君主专制思想的是( )

A.春秋战国时期道家、法家的学说

B.明末清初黄宗羲、顾炎武等人的学说

C.维新派中康有为、梁启超等人的学说

D.新文化运动中李大钊、陈独秀等人的学说

14.与欧洲文艺复兴时期的人文主义相比,中国辛亥革命时期出现的人文主义的鲜明特点是( )

A.关注个人的人生价值

B.是资产阶级性质的思想解放

C.注重个人的思想解放

D.个人价值与民族独立解放运动相结合

15.康有为在《新学伪经考》中斥“宋人所尊述之经,乃多伪经,非孔子之经也。”他认为,西汉以前的今文经才是孔子“真传”所在。这说明《新学伪经考》( )

A.是尊重历史痛斥宋明理学的思想专著

B.是一部单纯的“辨伪专著”

C.是披着经学外衣的维新变法理论著作

D.借机宣扬孔子是维新变法的先师

16.“上师尧舜三代,外采东西强国,立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。”该思想的主要特点是( )

A.照搬西方资产阶级的政治学说

B.把西方资产阶级思想同儒家思想相结合

C.从西方基督教教义中受到启发

D.以儒学作为变法的指导思想

17.《四库全书总目》中说:“欧罗巴人天文推算之密,工匠制作之巧,实逾前古。其议论夸诈迂怪,亦以异端之尤。国朝节取其技能,而禁传其学术,具存深意。”在我国近代史上,在实践中直接运用和发展了这一论调的政治派别是( )

A.地主阶级洋务派 B.资产阶级改良派

C.资产阶级革命派 D.农民阶级

18.新文化运动被誉为中国的“启蒙运动”,它与欧洲启蒙运动的共同点是( )

①都批判了封建思想 ②都促进了马克思主义的传播 ③都有利于自然科学的发展④都属于资产阶级反封建斗争

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②③④

19.(2010年北黄卷·文综九)魏源曾说:“欲悉各国情形,必先谙其言语文字……而中国迄今无熟悉外国语言文字之人,恐无以悉其底蕴。”为此清政府应采取的关键措施是( )

A.翻译外文书籍 B.创办新式学堂

C.派遣幼童赴美留学 D.派遣官员留洋考察

20.袁世凯上台后,利用人们在辛亥革命后的失望情绪,来诋毁民主共和,妄图使人们相信只有尊孔复古,中国才能得救。针对这一情况,中国的先进知识分子发起了( )

A.二次革命 B.护国运动

C.新文化运动 D.五四运动

二.材料题

21.阅读下列材料:

材料一 (16世纪的资产阶级历史学家)认为文艺在希腊罗马的古典时期曾高度繁荣,而到中世纪却衰败湮灭,直到此时才获“再生”与“复兴”,因此得名。但此时的文化并非古典文化的简单恢复,而是资产阶级在意识形态方面反封建斗争的反映,故此名称没有把这个时代充分地表达出来。

——《马克思恩格斯选集》

材料二 四书五经、中国史事、政书、地图为旧学,西政、西艺、西史为新学,旧学为体,新学为用,不使偏废。中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事。

——张之洞《劝学篇》

材料三 它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因其主事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。结果是“东一块西一块的进步。零零碎碎的,是零买的,不是批发的。”

——陈旭麓《中国近代社会的新陈代谢》

材料四 康有为揭橥(揭示之意)孔子和经学的旗帜,并借用西学对其进行改铸,从而把孔子塑造成君主立宪政体的缔造者,把经典改造成君主立宪政体理论的载体。康有为之所以能这样做,与经学与时俱进的特征、自身学贯中西的知识储备以及现实社会的需要有很大关系。康氏所为,开援西入儒之先河,拓展了儒家的外王学与内圣学,促进了思想的解放,对构建当代新文化也具有借鉴意义。

——《孔子研究》

材料五 要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教;要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。

——《新青年》

请回答:

⑴据材料一指出文艺复兴的代表人物对传统文化的态度及出现这种态度的原因。

⑵据材料二说明洋务派对传统文化与西学关系的认识,并根据材料三说明其认识的局限性。

⑶据材料四和所学知识分析康有为为什么要利用传统儒家思想来宣传资产阶级政治学说。

⑷据材料五说明新文化运动对传统文化与外来文化的态度及出现这种态度的原因。

⑸你认为现代在建设和谐社会的过程中,对传统文化与外来文化应持何种态度?

22.阅读下列材料:

材料一 奕?驳斥倭仁反对增设天文算馆,称:“查西术之借根,实本于中术之天元,彼西土犹目为东来法。特其人情性缜密,善于运思,遂能推陈出新,擅各海外耳。其实法固中国之法也。天文算术如此,中国创其法,西人袭之。”因此并非“舍中法而从西人。”朝廷采纳奕?意见。颁布上谕,表示:“西法者,不过借西法以印证中法,并非舍圣道而入歧途,何至有碍于人心士习耶 ”

材料二 严复曾多次将中学与西学作比较:“中国最重三纲,而西人首言平等;……中国以孝治天下,而西人以公治天下;”“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则两立,合之则两止

材料三 1896年,孙中山言其革命“拟驱除残贼,再造中华,以复三代之规,而步泰西之法,使万姓超苏,庶物昌运,此则应天顺人之作也”。“人或云共和政体不适支那之野蛮国,此不谅情势之言耳。共和者,我国治世之神髓,先哲之遗业也。”

请回答:

⑴据材料一指出奕?的基本主张及其主要意图。

⑵严复认为中学和西学有何差异 结合所学知识分析其形成这种认识的原因。

⑶材料三中孙中山认为共和政体适合于我国的理由是什么

⑷材料一至材料三表明中国近代化发展到了哪一层面?

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史