儒学的兴起

图片预览

文档简介

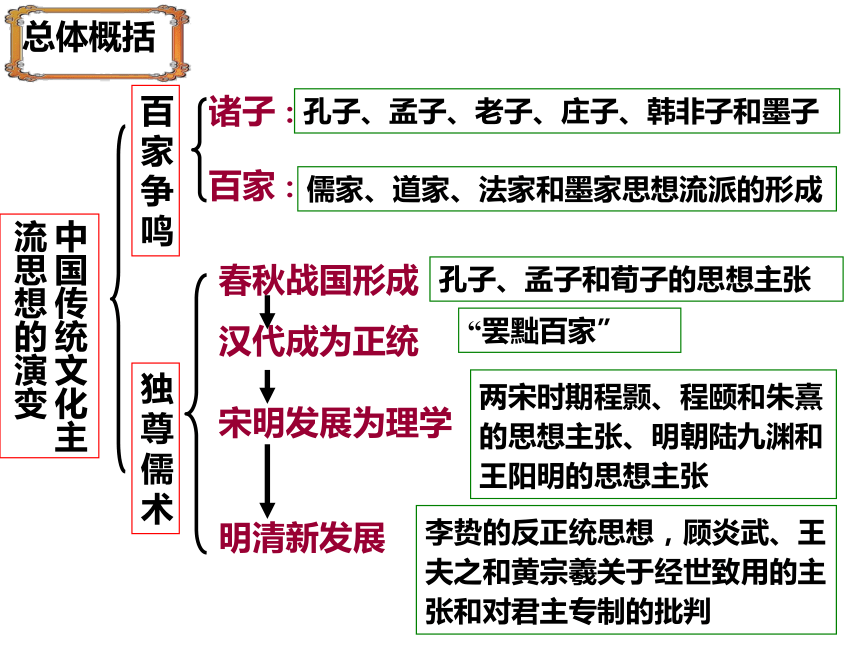

课件86张PPT。 中国传统文化主流思想的演变儒学简史 总体概括中国传统文化主流思想的演变百家争鸣独尊儒术诸子:百家:春秋战国形成汉代成为正统宋明发展为理学明清新发展孔子、孟子、老子、庄子、韩非子和墨子儒家、道家、法家和墨家思想流派的形成孔子、孟子和荀子的思想主张“罢黜百家”两宋时期程颢、程颐和朱熹的思想主张、明朝陆九渊和王阳明的思想主张李贽的反正统思想,顾炎武、王夫之和黄宗羲关于经世致用的主张和对君主专制的批判孔子说:我仁;

孟子说:我义;

老子说:我以柔克刚;

庄子说:我顺其自然;

韩非子说:把他们全抓了!

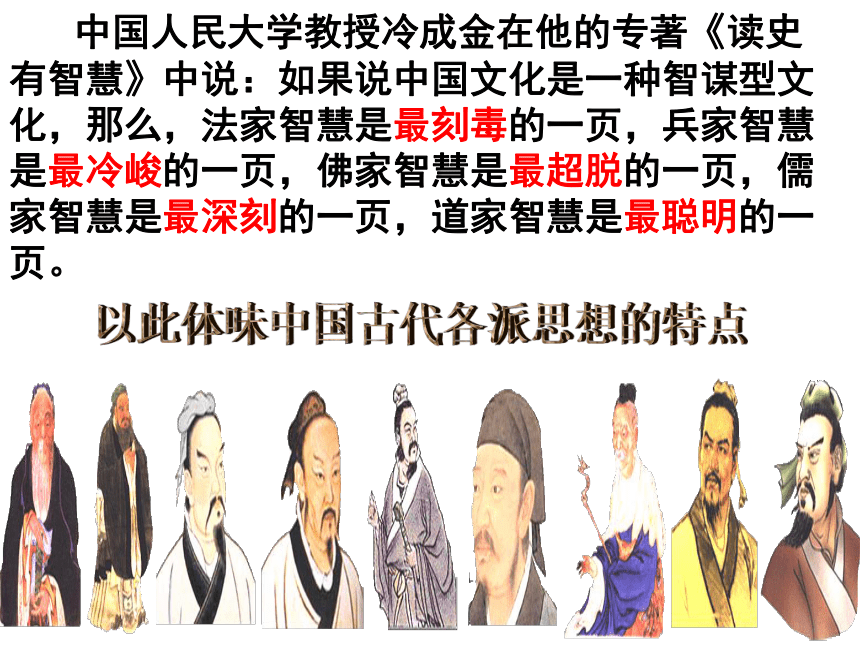

孙子说:战场上见高低!趣味百家 中国人民大学教授冷成金在他的专著《读史有智慧》中说:如果说中国文化是一种智谋型文化,那么,法家智慧是最刻毒的一页,兵家智慧是最冷峻的一页,佛家智慧是最超脱的一页,儒家智慧是最深刻的一页,道家智慧是最聪明的一页。以此体味中国古代各派思想的特点留给今人的恒世格言警字百家争鸣 概念呈现指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。也是中国历史上的第一次思想解放运动。

“百家”,是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

“争鸣”指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家都希望按照本阶级的利益和要求,对宇宙、社会对万事万物作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。思考探究春秋战国时期“百家争鸣”局面出现的原因是什么?铁器的使用牛耕的开始生产力提高,井田制开始瓦解诸侯争霸,

战乱不断各诸侯国对人才的渴求。经济:政治:文化:生产力大发展,井田制崩溃分封制、宗法制崩溃,周王室衰微,诸侯展开争霸兼并战争,新兴地主阶级崛起私学兴起,“学在官府”到“学在民间” ,“士”阶层活跃社会大变革社会存在决定社会意识一、“百家争鸣”形成的背景(1)孔子

外貌《史记 .孔子世家》:“孔子长九尺六寸,俗谓长人而异之。”二、“百家争鸣”的表现1、儒家孔子姓孔名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人。(公元前551年——公元前479年),享年73岁。

孔子3岁丧父,17岁丧母,生活十分惨淡。

孔子曾先后担任过下级官吏和地方官,五十多岁时担任司寇,成为政府高官,后在55岁左右仕途失意,官闲居家。

之后孔子离开鲁国,周游列国达十四年之久,其目的是推行自己的政治主张,然而屡遭冷遇。于是,孔子开始专心从事文化教育活动。孔子生平简要介绍子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

──《论语·为政》孔子说自己15岁时就立志学习知识,来提高自己的精神境界;

30岁时懂得了礼,言行都很得当;

40岁时已经成为知者;到了50岁、60岁,孔子认识到天命了,并且能够顺乎天命了;

70岁时能从心所欲,所做的一切自然而然正确,这是圣人发展的最高阶段。材料1材料2子曰:“仁者爱人。”

曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。”

——《论语·雍也》子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

——《论语·颜渊》材料31.子曰:“有教无类。” 《论语·卫灵公》

2.子曰:“温故而知新,可以为师矣。” 《论语·为政》 子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”《论语·学而》

……子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣”

——《论语·颜渊》“仁”:仁者爱人,为政以德

“礼”:维护周礼,贵贱有序

注重政治与人事,对鬼神敬而远之主张有教无类、因材施教;兴办私学。政治思想:教育方面:整理古籍:五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》 中国古代伟大的思想家、教育家。儒家学派的创始人。

1、提出“仁”,具有民本思想,对于和谐社会人际关系具有积极意义。

2、他主张维护周礼,代表当时没落奴隶主贵族的利益,具有保守性。

3、他首倡私学,打破奴隶主贵族对教育的垄断,促进古代教育事业的发展

4、他编订古籍,为中华文明的传承和发展作出巨大贡献对孔子的评价:(2)孟子与荀子的学说孟子,名轲,

邹(今山东邹县)人。 荀子,名况,

战国晚期赵国人孟 子得道多助,失道寡助。

——《孟子·公孙丑》

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心上》

天时不如地利,地利不如人和。

——《孟子·公孙丑》

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

——《孟子·滕文公》 荀 子 故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

天行有常,不为尧存,不为桀亡。

君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。

——《荀子》①发挥孔子的“德治”思想,提倡“仁政”学说。

②他说“民为贵,社稷次之,君为轻”;从而提出了“君轻民贵”的思想。孟子主要思想①天人关系:他一方面强调“天行有常”,另一方面又指出人道有为,提出了“制天命而用之”的重要思想。

②政治思想:学习的最高的目标是把握“礼”荀子主要思想:孔子、孟子、荀子的思想异同仁的思想政治思想人性论爱人为政以德仁政仁义民贵君轻君舟民水性相近性善论性恶论春秋战国时期儒家思想是怎样形成的?思想的核心是什么?早期儒家思想有何特点?

形成:从孔子创立儒家思想提出学说,经孟子、荀子的总结、改造与发展,儒家思想体系更加完备。

思想核心:是孔子提出的“仁”,这其中包含了民本思想。孟子将孔子的“仁”发展为“仁政”,进一步提出“民贵君轻”的思想;荀子也主张施政用“仁义”和“王道”,并提出“君舟民水”的著名观点。

特点:儒家思想较为完整,但带有浓厚的理想化色彩;没有严密的理论,大多是关于思想修养方面的道德规范和政治思想方面的治国原则;思想开始与政治相结合,但因脱离现实而遭冷遇。老子

司马迁的《史记》一说他姓李名耳,字伯阳,春秋时期楚国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人,做过周朝“守藏室之史”(管理藏书的史官),就是孔子曾向他问礼的老聃 2、道家老子是春秋时期重要的思想家,道家学派的创始人,是中国哲学史上第一个探讨宇宙本源的哲学家。著有《道德经》,充满着哲理和东方智慧。《道德经》(1)唯心:老子的思想核心是“道”。认为在变幻无常的世界背后,有不变的“道”存在,“道”是天地万物的本源。人要顺应“道”而生活。 老子认为越坚强的东西越容易折断,柔能胜刚。人若甘于柔弱,便能够不受伤害,免于痛苦。(2) 辩证法思想:任何事物有矛盾对立的两个方面,而且可以互相转化。 老子认为最理想的社会,是百姓满足於原始简朴的生活,不奢求物质的享受。(3)政治主张:主张“无为而治”,小国寡民2、继承与发展:战国时期,庄子(庄周)老子思想的影响:老子的思想博大精深,对中国文化,包括哲学、伦理学、以及中国人的思维方式、道德人格产了深远的影响。 他继承和发展了老子的观点,把世间的事物都看成相对的,认为好与坏、正确与错误、大与小、高与低没有什么绝对的界限。庄子将这种认识论上的相对主义运用来观察人生社会,便产生了怀疑论和消极悲观的情绪,认为现实的一切都是可怕和痛苦的,人生只是一场梦,活着不如死。因此他反对一切进步,反对一切文明。

庄子的思想比老子更为消极,是战国中期没落的奴隶主贵族的思想代表。(1)唯心:老子的思想核心是“道”。认为 “道”是天地万物的本源。人要顺应“道”而生活。(3) 辩证法思想:任何事物有矛盾对立的两个方面,而且可以互相转化。(2)政治主张:主张“无为而治”,小国寡民老子的思想①宣传天道与自然无为,提出“齐物论”

②崇尚自然,追求精神自由庄子的思想 战国时期,道家学说中又产生了追求治身(养生)和治国的黄帝之学,倡导“无为而无不为”的“积极无为”的哲学观。它与老子的说统称黄老之学。黄老思想是西汉前期(汉高祖到汉武帝时)政治上的指导思想,是休养生息政策的思想基础。黄老政治使西汉社会经济得到恢复,但不能适应强化中央集权的需要。小结:从春秋到汉武帝治国思想是演变经过: 朝三暮四 薪火相传 成者英雄败者贼 东施效颦 鹏程万里/扶摇直上 盗亦有道 无中生有 枯鱼之肆 越俎代庖 望洋兴叹 标新立异 呆若木鸡 题意解说 无用之用 明镜止水 寿长辱多 螳臂挡车 蜗角之争 每况愈下 以貌取人

你知道这些成语来自于谁?3、法家

(1)特点:奖励耕战、实施严刑峻法

(2)法家的政治实践李悝主张用严酷的刑罚确立起新的以集权为特征的政治秩序.(法家的典型主张)

所著《法经》是中国古代第一部较为完整的法典.

商鞅变法(政治、经济、文化)有利于打击旧制度;建立封建制度。(3)法家思想的集大成者 ——韩非理论来源观点主张集权观:加强君主集权 改革观:“不期修古,不法常可”①法、术、势三派

②道家思想法治观:厉行赏罚,奖励耕战 发展趋势作 用两汉以后,独立体系逐渐消失,被儒家吸收 为专制主义政治体制的建立和秦始皇统一全国奠定理论基础。——适应地主阶级建立新政权的需要——适应了地主阶级兼并战争的需要——适应了社会大变革的需要法:公布于众的法令、法规、

法律,是君臣、民共同遵守

的东西。

术:君主驾驭群臣的

方法(神秘、决策、御臣)

势:“权重位尊”的权势、

权威。

法、术、势三者结合。秦王借法家思想振兴国家,实现统一大业。统一后,秦始皇继续厉行法治,结果呢?——法家理论可得天下而不能治天下。——天下大乱,15年便灭亡。历史启示? “宋人有耕者,田中有株。

兔走触株,折颈而死。因释

其耒而守株,冀复得兔。兔

不可复得,而身为宋国笑。

今欲以先王之政,治当世之

民,皆守株之类也。”

郑人买履 郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃日:"吾忘持度。"反归取之。及反,市罢,遂不得履。人日:"何不试之以足?"曰:"宁信度,无自信也。"守株待兔请思考:韩非子的故事反映了法家什么样的政治观点?知识点拔 ①认为社会是发展变化的,不能因循守旧。

②治理国家的政策、措施必须与时俱进。如何评价韩非子的主张?

韩非子主张积极进取,反对墨守成规,是顺应了历史发展的潮流;

同时打击了奴隶主贵族特权,为秦朝结束诸侯割据,建立统一的中央集权国家提供了理论基础。

但“法治”过度易导致暴政,使社会矛盾激化。(1)墨家的风气

①组织纪律严密②刻苦俭朴和自我牺牲③讲求实际功利

(2)墨家的基本主张

①“兼相爱、交相利”

②非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用等一系列主张。

(3)墨家在认识论和逻辑学方面的贡献

①认识以客观实践为来源。他提出判别知识的三条标准这就是有名的“三表法”。

②墨子提出中国最早的逻辑学术语,建立了由个别到一般的归纳推理的方法论基础。 4、墨家在尚武争霸的现代社会,只一个“孙子”就足以傲世天下,其军事思想和战略战术已经达到无穷之境界。 日本人将《孙子兵法·三十六计》列为商界领袖必读之书 · 美国人称《孙子兵法·三十六计》是历史上最杰出的智慧

《孙子兵法》成为美国军校学员必修课 从20世纪70年代末西点军校将《孙子兵法》列为教学必修书开始,《孙子兵法》在美国军事院校以及一些著名的大学中渐成普及之势。目前,美国凡教授战略学、军事学课程的大学,特别是军事院校,均将《孙子兵法》作为必读教材和必修课。美国国防大学还将《孙子兵法》列为将官主修战略学的第一课,位于克劳塞维茨的《战争论》之前。 孙武所著。

8世纪传入日本,18世纪传入欧洲。已翻译成29种文字。包括:计篇、作战篇、谋攻篇、形篇、势篇、虚实篇、军争篇、九变篇、行军篇、地形篇、九地篇、火攻篇、用间篇。其最高境界为:“不战而驱人之兵”

1991年,海湾战争期间,美军陆战队官员人手一本。

《孙子兵法》可以说是中国阴谋诡计大全。1、儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则。

2、道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础。

3、法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

4、是中国历史上第一次思想解放运动,在很大程度上,它们共同构成了中华民族传统文化的基本精神。三、“百家争鸣”的意义看书填表复习,你记得了吗?百家争鸣的原因:——— 瓦解;——— 衰微,诸侯争霸; ——— 阶层活跃;学在民间。

孔子: —为核心;仁者———;克——复——为仁。

孟子:施———;民——君——;人性本——— 。

荀子:仁义, ——— ;君——民——;人性本——

老子: ——— 产生万物; ——— 为而治;辩证法。

庄子:放弃——— 、追求——— 上的自由。

韩非子: ——— 、——— 、术,专制主义中央集权制

墨子:———、非攻、尚贤、———。井田制周王室士仁爱人己礼仁政贵轻善王道舟水恶道无差别精神法权兼爱节用诸子百家的思想在今天大放异彩

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“以法治国”

孔子的教育思想——全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——平等博爱、热爱和平、反对战争

庄子的天与人“不相胜”——人与自然要和谐相处

“把依法治国与以德治国紧密结合起来”中国古代治国思想的三种主要观点:

儒家——推崇“人治”, “德治”,即治国时

偏重人的作用,实行仁政。

法家——提倡“法治”,主张用法令来统一

人们的思想和行为,建立君主专制的

中央集权国家。

道家——主张“无为而治”,即不要把自己

意志强加给社会,顺应时势和民心。

在人与自然关系的主张上截然对立的思想家是( )

A、孔子和老子

B、孟子和荀子

C、荀子和庄子

D、荀子和韩非子提出“若使天下兼相爱,国与国不相攻,……则天下治”的先秦思想家是( )

A、老子

B、孔子

C、墨子

D、孟子关于墨子及其思想评价不正确的是

A、创立了严密组织,他是墨者团体第一个巨子

C、其思想一度成为战国时期的显学,曾被其他学派广泛吸收征引

D、战国以后其思想继续备受人们重视B、墨子的思想代表了下层劳动群众,特别是手工业者的利益战国时期,主张建立君主专制中央集权国家的思想家是( )

A、韩非子 B、庄子

C、孟子 D、墨子战国时期认为社会不断发展变化,历史永远不会倒退,主张变法革新,反对儒家“是古非今”的历史观的是( )

A、荀子 B、孟子

C、墨子 D、韩非子对先秦时期诸子百家思想评价不确切的一项是

A、诸子百家在很大程度上共同构造了中国民族传统文化的基本精神

B、儒家思想孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则

C、墨家学说构成了2000多年传统思想的哲学思想

D、法家思想中的变革精神,成为历史进步思想家、政治家改革图治的理论武器“民之饥,以其上食税之多,是以饥;民之难治,以其上之有为,是以难治;民之轻死,以其上求生之厚,是以轻死”( )

A、政治上倡导“无为而治”

B、指出任何事物都有矛盾对立的两个方面

C、是中国哲学史上第一个探讨宇宙本原的哲学家

D、认为矛盾双方不能互相转化“百家争鸣”中的“百家”是指

A.众多豪门望族

B.众多思想流派

C.众多地方政权

D.众多文学形式

老子的所属学派是

A.儒家 B.道家

C. 墨家 D.法家BB“百家争鸣“局面的形成与下列诸因素有关的是

①封建经济的迅速发展

②私学的兴盛

③各国纷争的社会环境

④社会的剧烈变革

A、 ①② B、 ③④

C、 ②③④ D、 ①②③④

D孔子生活的时代是

A春秋初期 B.春秋末期

c.战国时期 D.战国末期

孔子的经历有

①从小受过良好的教育

②做过地方官,政绩显著

③曾做过鲁国的最高司法长官

④晚年周游列国,潜心办学和著述

A.①② B.①②④

c.①②③ D.①②③④BC孔子概括“知天命”的年龄是

A.二十岁 B.三十岁

c.四十岁 D.五十岁D孔子路过泰山,见一妇女再坟边痛苦。询问后才知道,她的公公、丈夫和儿子都被虎吃了,孔子问她为什么不早些搬迁,妇女回答:因为这里没有苛政。孔子感慨地对弟子们说:“苛政猛于虎也!”因此,他提倡

A、己所不欲,勿施于人

B、人而不仁,如礼何

C、为政以德

D、惟仁者能好人,能恶人 C启蒙运动时期德国哲学家康德曾提出“人不是他人的工具”的观点,即主张“己所不欲,勿施于人”,下列哲学家的观点与康德最为接近的是

A、老子 B、孔子

C、孟子 D、王夫之B孟子发展了孔子的思想,不包括

A.“民为贵,社稷次之,君为轻”

B.“不以仁政,不能平定天下”

C“水则载舟,水亦覆舟”

D.“施仁政于民,省刑库,薄税敛”C孟子的“仁政”是对孔子“仁”学说的继承与发展,这主要表现在

①把孔子“仁”四字昂具体化

②进一步明确了君与民之间的关系

③指出了得民心的重要性

④主张“君权神授,天人感应”

A、 ①②③ B、 ②③

C、 ①③ D、 ①②④A孟子和荀子同为儒家的继承人,但又有

很大的分歧,以下说法正确的是

①孟子主张“性本善”,施行仁政②荀子主张“性本恶”,施政用“仁义”、“王道”③孟子和荀子的分歧在于“人性论”的截然相反④荀子主张除 “礼治”、“德治”外,还提倡“法治”

A、 ① ② ③ B、 ② ③

C、 ① ③ ④ D、① ② ③ ④D阅读下列材料:

材料一:“温故而知新,可以为师矣”。

材料二:“大大加强国君的权力,让国君充分凭借自己的地位和权势,用法律统治人民。”

材料三:”对内互利互爱,举用贤才”???????????????????????????????

材料四:“治”不如“不治”,根本不用考虑治国治民的办法,最好的选择是重新回到原始社会。

请回答:

(1)、材料一反映了谁的思想?他创立了什么学派?

(2)、请你依次答出材料二、三、四分别是哪些学派的思想?

(3)、材料中各派思想的交锋,出现于何时?形成了我国历史上的什么局面?

(4)、你喜欢哪一派别,并说出你的理由。 牛刀小试材料1:克己复礼为仁……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动……天下有道,则礼乐征伐自天子出。天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。

——《论语》

1、孔子所说的“礼”实质是指什么?

奴隶主阶级的统治秩序材料2:为政以德,为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之 。……子为政,焉用杀?子欲善,而民善矣。 ——《论语》

材料3:夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。——《韩非子》

材料4:中国的王道(儒),看上去虽然好像是和霸道(法)相对立的东西,其实却是兄弟。

问2:概括材23目的上的同;方式途径上的异。

问3:材料4说明什么?为统治阶级提供治国方案。材2主张以德治民,反对苛政和任意刑杀;材3主张严刑重罚治国儒法都体现统治阶级的意志,都是统治人民的工具。 材料一 子贡问政。子曰:“足食(粮食充足),足兵(军事力量充足),民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”子贡曰:“必不得已 而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立(不取得百姓信任是立不住脚的)。” ——《论语》 材料二 “民为贵,社稷 次之,君为轻。是故得乎丘民(得到百姓的拥护)而为天子,得乎天子而为诸候,得乎诸候为大夫。 ” ——《孟子》 材料三 “君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。” ——《荀子·王制》 请回答:(1)三段材料集中反映了先秦儒家的哪一重要思想?民本思想 材料一 子贡问政。子曰:“足食(粮食充足),足兵(军事力量充足),民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”子贡曰:“必不得已 而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立(不取得百姓信任是立不住脚的)。” ——《论语》(2)材料一中孔子认为治理国家最关键的一条是什么?结合所学知识指出孔子认为要达到这一目的,统治者应怎样做?

仁爱和取信于民实行德政(为政以德)(3)材料二主要反映了孟子的哪一观点?结合所学知识回答,依据这一观点孟子认为统治者应该怎样做?

(4)结合所学知识指出荀子为什么提出“舟水之喻”?后世不少统治者都以此为鉴,举出一个典型事例。民贵君轻仁政 材料二 “民为贵,社稷 次之,君为轻。是故得乎丘民(得到百姓的拥护)而为天子,得乎天子而为诸候,得乎诸候为大夫。 ” ——《孟子》 材料三 “君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。” ——《荀子·王制》 材料一:若使天下……视人之宝若其宝,谁窃?视人之身若其身,谁贱?视人之家若其家,谁乱?视人之国若其国,谁攻? ——《墨子》

材料二:不违农时,谷不可胜食也;数罟不入湖池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也;谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也;养生丧死无憾,王道之始也。——《孟子》

(1)材料一反映了什么样的思想主张?

(2)依据所学知识,判断材料二是哪一学派的主张?

“兼爱”、“非攻”思想。相同点:都是为统治者提供治国的方案(或为维护封建统治服务)。不同点:孟子要求统治者以仁爱之心对待人民,实行王道之治;韩非子重视“刑”的作用,强调用重刑镇压人民反抗,实行霸道统治。 解析:孟子和韩非子都是新兴地主阶级的代表人物,都是为封建阶级服务的。孟子主张实施仁政,实行王道之治;韩非子是法家的典型代表,强调法治,主张实行霸道。概括材料二、三在目的上的相同点和统治方式上的不同点。材料三:夫严刑者,民之所畏也;重刑者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其衰,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。

——《韩非子》法家思想 为什么提倡“仁政”的儒家思想在当时不被重用,而法家思想却倍受统治者的青睐呢? 战国时代各国纷纷变法图强,打击旧贵族,强化国君专制权力;同时,为了应付战争,统治者向百姓征收沉重的赋税、兵役徭役,阶级矛盾激化。法家主张严刑峻法,中央集权的思想适应当时社会形势需要,自然受到青睐,而老子、孟子思想遭到冷落。孔子

孟子

墨子

韩非子

老子

孙子以德治国 尊敬师长, 全民教育 素质教育 平等博爱 主张和平,反对战争 廉正、廉洁、自律

依法治国

以不变应万变

了解市场行情,确定投资方向思想渊源

礼治文明、有教无类

“非攻” 富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈 法治

无为而治

知己知彼,百战不殆当今的思想观点今古链接儒家:这是品德问题,主张思想教育

法家:这是违纪行为,主张严格惩罚

道家:这是无意识的,主张顺应自然,

等学生自我觉悟 请问:儒法道家如何看待学生晚自修说话的现象?典例·展示

孟子说:我义;

老子说:我以柔克刚;

庄子说:我顺其自然;

韩非子说:把他们全抓了!

孙子说:战场上见高低!趣味百家 中国人民大学教授冷成金在他的专著《读史有智慧》中说:如果说中国文化是一种智谋型文化,那么,法家智慧是最刻毒的一页,兵家智慧是最冷峻的一页,佛家智慧是最超脱的一页,儒家智慧是最深刻的一页,道家智慧是最聪明的一页。以此体味中国古代各派思想的特点留给今人的恒世格言警字百家争鸣 概念呈现指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。也是中国历史上的第一次思想解放运动。

“百家”,是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

“争鸣”指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家都希望按照本阶级的利益和要求,对宇宙、社会对万事万物作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。思考探究春秋战国时期“百家争鸣”局面出现的原因是什么?铁器的使用牛耕的开始生产力提高,井田制开始瓦解诸侯争霸,

战乱不断各诸侯国对人才的渴求。经济:政治:文化:生产力大发展,井田制崩溃分封制、宗法制崩溃,周王室衰微,诸侯展开争霸兼并战争,新兴地主阶级崛起私学兴起,“学在官府”到“学在民间” ,“士”阶层活跃社会大变革社会存在决定社会意识一、“百家争鸣”形成的背景(1)孔子

外貌《史记 .孔子世家》:“孔子长九尺六寸,俗谓长人而异之。”二、“百家争鸣”的表现1、儒家孔子姓孔名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人。(公元前551年——公元前479年),享年73岁。

孔子3岁丧父,17岁丧母,生活十分惨淡。

孔子曾先后担任过下级官吏和地方官,五十多岁时担任司寇,成为政府高官,后在55岁左右仕途失意,官闲居家。

之后孔子离开鲁国,周游列国达十四年之久,其目的是推行自己的政治主张,然而屡遭冷遇。于是,孔子开始专心从事文化教育活动。孔子生平简要介绍子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

──《论语·为政》孔子说自己15岁时就立志学习知识,来提高自己的精神境界;

30岁时懂得了礼,言行都很得当;

40岁时已经成为知者;到了50岁、60岁,孔子认识到天命了,并且能够顺乎天命了;

70岁时能从心所欲,所做的一切自然而然正确,这是圣人发展的最高阶段。材料1材料2子曰:“仁者爱人。”

曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。”

——《论语·雍也》子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

——《论语·颜渊》材料31.子曰:“有教无类。” 《论语·卫灵公》

2.子曰:“温故而知新,可以为师矣。” 《论语·为政》 子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”《论语·学而》

……子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣”

——《论语·颜渊》“仁”:仁者爱人,为政以德

“礼”:维护周礼,贵贱有序

注重政治与人事,对鬼神敬而远之主张有教无类、因材施教;兴办私学。政治思想:教育方面:整理古籍:五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》 中国古代伟大的思想家、教育家。儒家学派的创始人。

1、提出“仁”,具有民本思想,对于和谐社会人际关系具有积极意义。

2、他主张维护周礼,代表当时没落奴隶主贵族的利益,具有保守性。

3、他首倡私学,打破奴隶主贵族对教育的垄断,促进古代教育事业的发展

4、他编订古籍,为中华文明的传承和发展作出巨大贡献对孔子的评价:(2)孟子与荀子的学说孟子,名轲,

邹(今山东邹县)人。 荀子,名况,

战国晚期赵国人孟 子得道多助,失道寡助。

——《孟子·公孙丑》

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心上》

天时不如地利,地利不如人和。

——《孟子·公孙丑》

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

——《孟子·滕文公》 荀 子 故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

天行有常,不为尧存,不为桀亡。

君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。

——《荀子》①发挥孔子的“德治”思想,提倡“仁政”学说。

②他说“民为贵,社稷次之,君为轻”;从而提出了“君轻民贵”的思想。孟子主要思想①天人关系:他一方面强调“天行有常”,另一方面又指出人道有为,提出了“制天命而用之”的重要思想。

②政治思想:学习的最高的目标是把握“礼”荀子主要思想:孔子、孟子、荀子的思想异同仁的思想政治思想人性论爱人为政以德仁政仁义民贵君轻君舟民水性相近性善论性恶论春秋战国时期儒家思想是怎样形成的?思想的核心是什么?早期儒家思想有何特点?

形成:从孔子创立儒家思想提出学说,经孟子、荀子的总结、改造与发展,儒家思想体系更加完备。

思想核心:是孔子提出的“仁”,这其中包含了民本思想。孟子将孔子的“仁”发展为“仁政”,进一步提出“民贵君轻”的思想;荀子也主张施政用“仁义”和“王道”,并提出“君舟民水”的著名观点。

特点:儒家思想较为完整,但带有浓厚的理想化色彩;没有严密的理论,大多是关于思想修养方面的道德规范和政治思想方面的治国原则;思想开始与政治相结合,但因脱离现实而遭冷遇。老子

司马迁的《史记》一说他姓李名耳,字伯阳,春秋时期楚国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人,做过周朝“守藏室之史”(管理藏书的史官),就是孔子曾向他问礼的老聃 2、道家老子是春秋时期重要的思想家,道家学派的创始人,是中国哲学史上第一个探讨宇宙本源的哲学家。著有《道德经》,充满着哲理和东方智慧。《道德经》(1)唯心:老子的思想核心是“道”。认为在变幻无常的世界背后,有不变的“道”存在,“道”是天地万物的本源。人要顺应“道”而生活。 老子认为越坚强的东西越容易折断,柔能胜刚。人若甘于柔弱,便能够不受伤害,免于痛苦。(2) 辩证法思想:任何事物有矛盾对立的两个方面,而且可以互相转化。 老子认为最理想的社会,是百姓满足於原始简朴的生活,不奢求物质的享受。(3)政治主张:主张“无为而治”,小国寡民2、继承与发展:战国时期,庄子(庄周)老子思想的影响:老子的思想博大精深,对中国文化,包括哲学、伦理学、以及中国人的思维方式、道德人格产了深远的影响。 他继承和发展了老子的观点,把世间的事物都看成相对的,认为好与坏、正确与错误、大与小、高与低没有什么绝对的界限。庄子将这种认识论上的相对主义运用来观察人生社会,便产生了怀疑论和消极悲观的情绪,认为现实的一切都是可怕和痛苦的,人生只是一场梦,活着不如死。因此他反对一切进步,反对一切文明。

庄子的思想比老子更为消极,是战国中期没落的奴隶主贵族的思想代表。(1)唯心:老子的思想核心是“道”。认为 “道”是天地万物的本源。人要顺应“道”而生活。(3) 辩证法思想:任何事物有矛盾对立的两个方面,而且可以互相转化。(2)政治主张:主张“无为而治”,小国寡民老子的思想①宣传天道与自然无为,提出“齐物论”

②崇尚自然,追求精神自由庄子的思想 战国时期,道家学说中又产生了追求治身(养生)和治国的黄帝之学,倡导“无为而无不为”的“积极无为”的哲学观。它与老子的说统称黄老之学。黄老思想是西汉前期(汉高祖到汉武帝时)政治上的指导思想,是休养生息政策的思想基础。黄老政治使西汉社会经济得到恢复,但不能适应强化中央集权的需要。小结:从春秋到汉武帝治国思想是演变经过: 朝三暮四 薪火相传 成者英雄败者贼 东施效颦 鹏程万里/扶摇直上 盗亦有道 无中生有 枯鱼之肆 越俎代庖 望洋兴叹 标新立异 呆若木鸡 题意解说 无用之用 明镜止水 寿长辱多 螳臂挡车 蜗角之争 每况愈下 以貌取人

你知道这些成语来自于谁?3、法家

(1)特点:奖励耕战、实施严刑峻法

(2)法家的政治实践李悝主张用严酷的刑罚确立起新的以集权为特征的政治秩序.(法家的典型主张)

所著《法经》是中国古代第一部较为完整的法典.

商鞅变法(政治、经济、文化)有利于打击旧制度;建立封建制度。(3)法家思想的集大成者 ——韩非理论来源观点主张集权观:加强君主集权 改革观:“不期修古,不法常可”①法、术、势三派

②道家思想法治观:厉行赏罚,奖励耕战 发展趋势作 用两汉以后,独立体系逐渐消失,被儒家吸收 为专制主义政治体制的建立和秦始皇统一全国奠定理论基础。——适应地主阶级建立新政权的需要——适应了地主阶级兼并战争的需要——适应了社会大变革的需要法:公布于众的法令、法规、

法律,是君臣、民共同遵守

的东西。

术:君主驾驭群臣的

方法(神秘、决策、御臣)

势:“权重位尊”的权势、

权威。

法、术、势三者结合。秦王借法家思想振兴国家,实现统一大业。统一后,秦始皇继续厉行法治,结果呢?——法家理论可得天下而不能治天下。——天下大乱,15年便灭亡。历史启示? “宋人有耕者,田中有株。

兔走触株,折颈而死。因释

其耒而守株,冀复得兔。兔

不可复得,而身为宋国笑。

今欲以先王之政,治当世之

民,皆守株之类也。”

郑人买履 郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃日:"吾忘持度。"反归取之。及反,市罢,遂不得履。人日:"何不试之以足?"曰:"宁信度,无自信也。"守株待兔请思考:韩非子的故事反映了法家什么样的政治观点?知识点拔 ①认为社会是发展变化的,不能因循守旧。

②治理国家的政策、措施必须与时俱进。如何评价韩非子的主张?

韩非子主张积极进取,反对墨守成规,是顺应了历史发展的潮流;

同时打击了奴隶主贵族特权,为秦朝结束诸侯割据,建立统一的中央集权国家提供了理论基础。

但“法治”过度易导致暴政,使社会矛盾激化。(1)墨家的风气

①组织纪律严密②刻苦俭朴和自我牺牲③讲求实际功利

(2)墨家的基本主张

①“兼相爱、交相利”

②非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用等一系列主张。

(3)墨家在认识论和逻辑学方面的贡献

①认识以客观实践为来源。他提出判别知识的三条标准这就是有名的“三表法”。

②墨子提出中国最早的逻辑学术语,建立了由个别到一般的归纳推理的方法论基础。 4、墨家在尚武争霸的现代社会,只一个“孙子”就足以傲世天下,其军事思想和战略战术已经达到无穷之境界。 日本人将《孙子兵法·三十六计》列为商界领袖必读之书 · 美国人称《孙子兵法·三十六计》是历史上最杰出的智慧

《孙子兵法》成为美国军校学员必修课 从20世纪70年代末西点军校将《孙子兵法》列为教学必修书开始,《孙子兵法》在美国军事院校以及一些著名的大学中渐成普及之势。目前,美国凡教授战略学、军事学课程的大学,特别是军事院校,均将《孙子兵法》作为必读教材和必修课。美国国防大学还将《孙子兵法》列为将官主修战略学的第一课,位于克劳塞维茨的《战争论》之前。 孙武所著。

8世纪传入日本,18世纪传入欧洲。已翻译成29种文字。包括:计篇、作战篇、谋攻篇、形篇、势篇、虚实篇、军争篇、九变篇、行军篇、地形篇、九地篇、火攻篇、用间篇。其最高境界为:“不战而驱人之兵”

1991年,海湾战争期间,美军陆战队官员人手一本。

《孙子兵法》可以说是中国阴谋诡计大全。1、儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则。

2、道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础。

3、法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

4、是中国历史上第一次思想解放运动,在很大程度上,它们共同构成了中华民族传统文化的基本精神。三、“百家争鸣”的意义看书填表复习,你记得了吗?百家争鸣的原因:——— 瓦解;——— 衰微,诸侯争霸; ——— 阶层活跃;学在民间。

孔子: —为核心;仁者———;克——复——为仁。

孟子:施———;民——君——;人性本——— 。

荀子:仁义, ——— ;君——民——;人性本——

老子: ——— 产生万物; ——— 为而治;辩证法。

庄子:放弃——— 、追求——— 上的自由。

韩非子: ——— 、——— 、术,专制主义中央集权制

墨子:———、非攻、尚贤、———。井田制周王室士仁爱人己礼仁政贵轻善王道舟水恶道无差别精神法权兼爱节用诸子百家的思想在今天大放异彩

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“以法治国”

孔子的教育思想——全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——平等博爱、热爱和平、反对战争

庄子的天与人“不相胜”——人与自然要和谐相处

“把依法治国与以德治国紧密结合起来”中国古代治国思想的三种主要观点:

儒家——推崇“人治”, “德治”,即治国时

偏重人的作用,实行仁政。

法家——提倡“法治”,主张用法令来统一

人们的思想和行为,建立君主专制的

中央集权国家。

道家——主张“无为而治”,即不要把自己

意志强加给社会,顺应时势和民心。

在人与自然关系的主张上截然对立的思想家是( )

A、孔子和老子

B、孟子和荀子

C、荀子和庄子

D、荀子和韩非子提出“若使天下兼相爱,国与国不相攻,……则天下治”的先秦思想家是( )

A、老子

B、孔子

C、墨子

D、孟子关于墨子及其思想评价不正确的是

A、创立了严密组织,他是墨者团体第一个巨子

C、其思想一度成为战国时期的显学,曾被其他学派广泛吸收征引

D、战国以后其思想继续备受人们重视B、墨子的思想代表了下层劳动群众,特别是手工业者的利益战国时期,主张建立君主专制中央集权国家的思想家是( )

A、韩非子 B、庄子

C、孟子 D、墨子战国时期认为社会不断发展变化,历史永远不会倒退,主张变法革新,反对儒家“是古非今”的历史观的是( )

A、荀子 B、孟子

C、墨子 D、韩非子对先秦时期诸子百家思想评价不确切的一项是

A、诸子百家在很大程度上共同构造了中国民族传统文化的基本精神

B、儒家思想孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则

C、墨家学说构成了2000多年传统思想的哲学思想

D、法家思想中的变革精神,成为历史进步思想家、政治家改革图治的理论武器“民之饥,以其上食税之多,是以饥;民之难治,以其上之有为,是以难治;民之轻死,以其上求生之厚,是以轻死”( )

A、政治上倡导“无为而治”

B、指出任何事物都有矛盾对立的两个方面

C、是中国哲学史上第一个探讨宇宙本原的哲学家

D、认为矛盾双方不能互相转化“百家争鸣”中的“百家”是指

A.众多豪门望族

B.众多思想流派

C.众多地方政权

D.众多文学形式

老子的所属学派是

A.儒家 B.道家

C. 墨家 D.法家BB“百家争鸣“局面的形成与下列诸因素有关的是

①封建经济的迅速发展

②私学的兴盛

③各国纷争的社会环境

④社会的剧烈变革

A、 ①② B、 ③④

C、 ②③④ D、 ①②③④

D孔子生活的时代是

A春秋初期 B.春秋末期

c.战国时期 D.战国末期

孔子的经历有

①从小受过良好的教育

②做过地方官,政绩显著

③曾做过鲁国的最高司法长官

④晚年周游列国,潜心办学和著述

A.①② B.①②④

c.①②③ D.①②③④BC孔子概括“知天命”的年龄是

A.二十岁 B.三十岁

c.四十岁 D.五十岁D孔子路过泰山,见一妇女再坟边痛苦。询问后才知道,她的公公、丈夫和儿子都被虎吃了,孔子问她为什么不早些搬迁,妇女回答:因为这里没有苛政。孔子感慨地对弟子们说:“苛政猛于虎也!”因此,他提倡

A、己所不欲,勿施于人

B、人而不仁,如礼何

C、为政以德

D、惟仁者能好人,能恶人 C启蒙运动时期德国哲学家康德曾提出“人不是他人的工具”的观点,即主张“己所不欲,勿施于人”,下列哲学家的观点与康德最为接近的是

A、老子 B、孔子

C、孟子 D、王夫之B孟子发展了孔子的思想,不包括

A.“民为贵,社稷次之,君为轻”

B.“不以仁政,不能平定天下”

C“水则载舟,水亦覆舟”

D.“施仁政于民,省刑库,薄税敛”C孟子的“仁政”是对孔子“仁”学说的继承与发展,这主要表现在

①把孔子“仁”四字昂具体化

②进一步明确了君与民之间的关系

③指出了得民心的重要性

④主张“君权神授,天人感应”

A、 ①②③ B、 ②③

C、 ①③ D、 ①②④A孟子和荀子同为儒家的继承人,但又有

很大的分歧,以下说法正确的是

①孟子主张“性本善”,施行仁政②荀子主张“性本恶”,施政用“仁义”、“王道”③孟子和荀子的分歧在于“人性论”的截然相反④荀子主张除 “礼治”、“德治”外,还提倡“法治”

A、 ① ② ③ B、 ② ③

C、 ① ③ ④ D、① ② ③ ④D阅读下列材料:

材料一:“温故而知新,可以为师矣”。

材料二:“大大加强国君的权力,让国君充分凭借自己的地位和权势,用法律统治人民。”

材料三:”对内互利互爱,举用贤才”???????????????????????????????

材料四:“治”不如“不治”,根本不用考虑治国治民的办法,最好的选择是重新回到原始社会。

请回答:

(1)、材料一反映了谁的思想?他创立了什么学派?

(2)、请你依次答出材料二、三、四分别是哪些学派的思想?

(3)、材料中各派思想的交锋,出现于何时?形成了我国历史上的什么局面?

(4)、你喜欢哪一派别,并说出你的理由。 牛刀小试材料1:克己复礼为仁……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动……天下有道,则礼乐征伐自天子出。天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。

——《论语》

1、孔子所说的“礼”实质是指什么?

奴隶主阶级的统治秩序材料2:为政以德,为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之 。……子为政,焉用杀?子欲善,而民善矣。 ——《论语》

材料3:夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。——《韩非子》

材料4:中国的王道(儒),看上去虽然好像是和霸道(法)相对立的东西,其实却是兄弟。

问2:概括材23目的上的同;方式途径上的异。

问3:材料4说明什么?为统治阶级提供治国方案。材2主张以德治民,反对苛政和任意刑杀;材3主张严刑重罚治国儒法都体现统治阶级的意志,都是统治人民的工具。 材料一 子贡问政。子曰:“足食(粮食充足),足兵(军事力量充足),民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”子贡曰:“必不得已 而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立(不取得百姓信任是立不住脚的)。” ——《论语》 材料二 “民为贵,社稷 次之,君为轻。是故得乎丘民(得到百姓的拥护)而为天子,得乎天子而为诸候,得乎诸候为大夫。 ” ——《孟子》 材料三 “君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。” ——《荀子·王制》 请回答:(1)三段材料集中反映了先秦儒家的哪一重要思想?民本思想 材料一 子贡问政。子曰:“足食(粮食充足),足兵(军事力量充足),民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”子贡曰:“必不得已 而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立(不取得百姓信任是立不住脚的)。” ——《论语》(2)材料一中孔子认为治理国家最关键的一条是什么?结合所学知识指出孔子认为要达到这一目的,统治者应怎样做?

仁爱和取信于民实行德政(为政以德)(3)材料二主要反映了孟子的哪一观点?结合所学知识回答,依据这一观点孟子认为统治者应该怎样做?

(4)结合所学知识指出荀子为什么提出“舟水之喻”?后世不少统治者都以此为鉴,举出一个典型事例。民贵君轻仁政 材料二 “民为贵,社稷 次之,君为轻。是故得乎丘民(得到百姓的拥护)而为天子,得乎天子而为诸候,得乎诸候为大夫。 ” ——《孟子》 材料三 “君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。” ——《荀子·王制》 材料一:若使天下……视人之宝若其宝,谁窃?视人之身若其身,谁贱?视人之家若其家,谁乱?视人之国若其国,谁攻? ——《墨子》

材料二:不违农时,谷不可胜食也;数罟不入湖池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也;谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也;养生丧死无憾,王道之始也。——《孟子》

(1)材料一反映了什么样的思想主张?

(2)依据所学知识,判断材料二是哪一学派的主张?

“兼爱”、“非攻”思想。相同点:都是为统治者提供治国的方案(或为维护封建统治服务)。不同点:孟子要求统治者以仁爱之心对待人民,实行王道之治;韩非子重视“刑”的作用,强调用重刑镇压人民反抗,实行霸道统治。 解析:孟子和韩非子都是新兴地主阶级的代表人物,都是为封建阶级服务的。孟子主张实施仁政,实行王道之治;韩非子是法家的典型代表,强调法治,主张实行霸道。概括材料二、三在目的上的相同点和统治方式上的不同点。材料三:夫严刑者,民之所畏也;重刑者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其衰,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。

——《韩非子》法家思想 为什么提倡“仁政”的儒家思想在当时不被重用,而法家思想却倍受统治者的青睐呢? 战国时代各国纷纷变法图强,打击旧贵族,强化国君专制权力;同时,为了应付战争,统治者向百姓征收沉重的赋税、兵役徭役,阶级矛盾激化。法家主张严刑峻法,中央集权的思想适应当时社会形势需要,自然受到青睐,而老子、孟子思想遭到冷落。孔子

孟子

墨子

韩非子

老子

孙子以德治国 尊敬师长, 全民教育 素质教育 平等博爱 主张和平,反对战争 廉正、廉洁、自律

依法治国

以不变应万变

了解市场行情,确定投资方向思想渊源

礼治文明、有教无类

“非攻” 富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈 法治

无为而治

知己知彼,百战不殆当今的思想观点今古链接儒家:这是品德问题,主张思想教育

法家:这是违纪行为,主张严格惩罚

道家:这是无意识的,主张顺应自然,

等学生自我觉悟 请问:儒法道家如何看待学生晚自修说话的现象?典例·展示

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史