2019年人教版高中生物必修3-4.4《群落的演替》精品课件(36张ppt)

文档属性

| 名称 | 2019年人教版高中生物必修3-4.4《群落的演替》精品课件(36张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-05-20 17:31:24 | ||

图片预览

文档简介

第四节 群落的演替

右图为1883年印度尼西亚火山爆发图片,阅读课本P78页,思考如下问题:

1、生物是如何一步步地定居在新土地上的?

2、这一地区有可能恢复原来群落的结构吗?

思考:

群落演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

1.通过观察图片、对相应的资料进行分析,阐明群落的演替过程。

2.通过观看图像、图片,小组讨论,说明人类活动对群落演替的影响。

3.通过查阅资料,师生交流,关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。

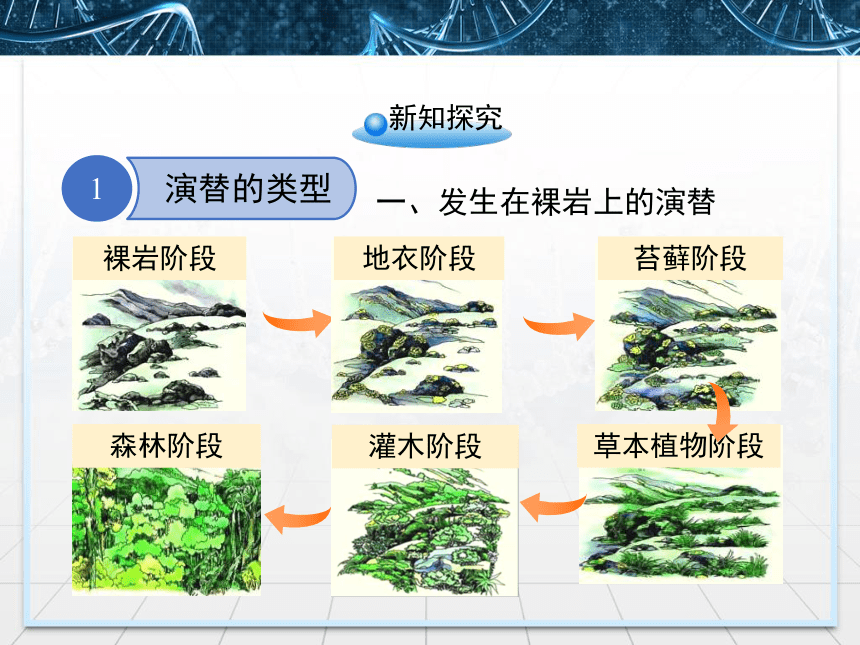

一、发生在裸岩上的演替

演替的类型

1

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段

裸岩阶段:无生物群落

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段

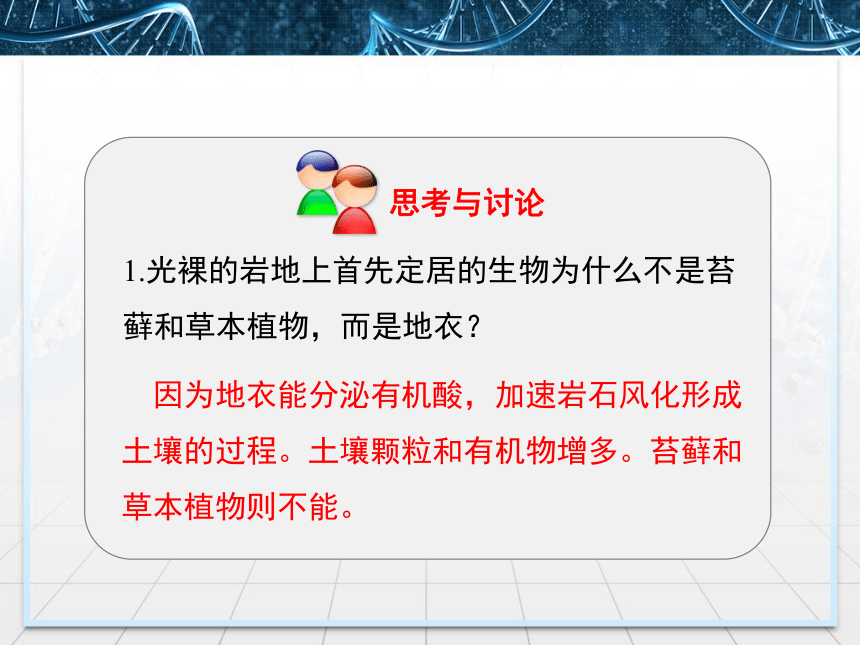

因为地衣能分泌有机酸,加速岩石风化形成土壤的过程。土壤颗粒和有机物增多。苔藓和草本植物则不能。

1.光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

思考与讨论

2.地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?

地衣分泌的有机酸加速岩石风化成土壤并积累了有机物,为苔藓的生长提供了物质基础。

苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,所以逐渐取代了地衣。

思考与讨论

3.在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?

演替的概念中提到“代替” 的含义:是指一些种群的优势被另一些种群的优势取代,而不是将整个种群消灭。

形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是存在的。

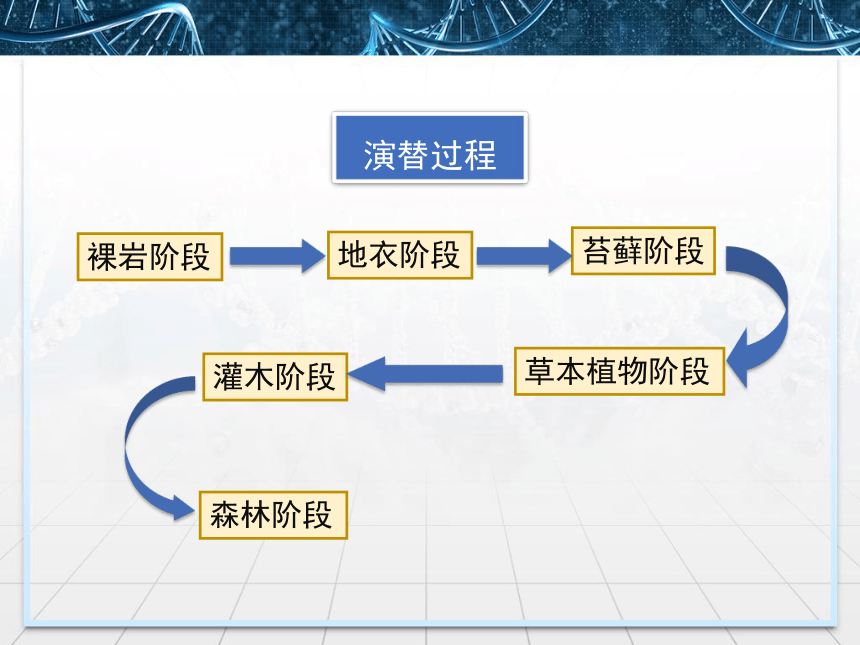

演替过程

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段

1.初生演替(primary succession)

在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。如:沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。

群落演替的类型

请思考

是不是群落的演替只能发生在光裸岩石的地区?

有没有其他的可能?演替过程是否相同?

农田

弃耕

A

B

C

D

多年生杂草

小灌木

灌木林

乔木

弃耕农田上的演替

一年生杂草

土壤条件改善

(1)杂草阶段

灌木替代草本植物占优势,形成灌木丛

(2)灌木阶段

(3)乔木(树林)阶段

在光照强度、水肥适宜的环境中灌木演替出树林.

2.次生演替(secondary succession)

原有的植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。如火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。

群落演替的类型

裸岩上的演替过程

森林阶段

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

弃耕农田上的演替过程

乔木蔚然成林

荒芜

一年生杂草

多年生杂草

小灌木丛

比较弃耕农田上的演替与裸岩上的演替过程

两种演替类型的比较

弃耕农田上的演替

裸岩上的演替

实例

人类活动较为关键

自然因素

影响因素

较快

缓慢

速度

经历的时间短

经历的时间长

时间

原来有群落环境,只是失去了原有植被

原先从没有过植被或是原来存在过植被但被彻底消灭了的环境

起点

次生演替

初生演替

类型

内容

土壤发展越趋成熟

植物高度增加,层次变得鲜明

植物种类增加(多元化)

植物的高度及密度增加,改变当地微气候

最后的群落较早前的群落稳定

群落演替的变化趋势:

哪些因素导致群落发生演替?

自然因素

物种之间的相互作用

人类活动的影响(包括外来物种入侵)等

1、解释小路周围杂草的分布与人类活动的关系?

2、如小路废弃后,会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”的景象吗?

人类活动对群落演替的影响

2

车前草

狼尾草

狗尾草

提示:

1.至少有两种因素在小路周围的杂草分布中起作用:一是人的践踏,从耐践踏而言,车前草最强,狼尾草次之,狗尾草最弱;二是植物之间的竞争,在远离人践踏的地方,茎秆较高的狗尾草优先获得阳光,车前草等处于劣势。

2.如果小路被废弃后,人的践踏活动停止,在路周围会慢慢长出茎秆较高的植物,逐渐成为优势植物,就会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”的景象。

(1)人类活动往往是有目的、有意识地进行的,可以对生物之间、人类与其他生物之间以及生物与环境之间的相互关系加以控制,甚至可以改造或重建起新的关系。

(2) 人类活动有时会有意或无意地将一种新的物种引入到某一群落中。在适宜的条件下,这些脱离了原有生物之间相互作用关系的新物种 往往会大肆扩散和蔓延,迅速成为优势种,打破原有群落的稳定性,危及已有物种的生存,造成生物多样性的丧失,对当地经济、社会造成巨大危害。

生物入侵

水葫芦(凤眼莲)

污水排放

破坏水域生物群落

(3)人类可以砍伐森林、填湖造地、捕杀动物,也可以封山育林、治理沙漠、管理草原。

过度放牧

导致草原退化

过度砍伐

导致森林破坏

为什么大面积围湖造田是洪灾频繁发生的原因之一?

大面积围湖造田,使湖面大大缩小,减小了蓄洪容积,降低了蓄洪能力,导致洪灾频繁发生。

退耕还林、还草、还湖

3

一、演替的类型

二、人类活动对群落演替的影响

三、退耕还林、还草、还湖

初生演替

次生演替

裸岩阶段→地衣阶段 →苔鲜阶段

→草本

植物阶段→灌木阶段→森林阶段

1.群落演替的总趋势是( )

A.物种多样性的增加和群落稳定性的降低

B.物种多样性的减少和群落稳定性的提高

C.物种多样性的增加和群落稳定性的提高

D.物种多样性的减少和群落稳定性的提高

C

C

2.在群落演替中,下列最不可能发生的是( )

A.群落中物种的组成不断变化

B.开始时物种数目增多,然后趋于稳定

C.在初始阶段之后,群落中生物物种的总量下降

D.无生命的有机物总量增多

3.关于人类活动对群落演替影响的说法中,错误的是 ( )

A.在多年的旧墙壁上生出的苔藓说明了人类活动的影响

B.披荆斩棘,开出一条道路

C.由于化工厂污水的排放,河水中的植物群落改变了

D.过度放牧和城市的出现都属于人类对群落演替的影响

A

4.有关初生演替和次生演替的叙述,正确的是( )

A.沙丘、火山岩上进行的演替是初生演替,冰川泥、弃耕的农田上进行的演替是次生演替

B.初生演替形成的群落内无竞争现象,次生演替形成的群落内竞争明显

C.初生演替所需时间较长,次生演替所需时间较短

D.初生演替能形成森林,次生演替很难形成森林

C

5.南方某地的常绿阔叶林曾因过度砍伐而遭到破坏。停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复。下表为恢复过程中依次演替的群落类型及其植物组成。

演替阶段 群落类型 植物种数/种

草本植物 灌木 乔木

1 草丛 34 0 0

12 针叶林 52 12 1

3 针阔叶混交林 67 24 17

4 常绿阔叶林 106 31 16

请回答下列问题:

(1)该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为________演替。常绿阔叶林遭到破坏后又得以恢复的原因,除了植物的种子或者繁殖体可能得到保留外,还可能是原有的________条件也得到了基本保留。

(2)与草丛相比,针叶林中的动物分层现象较为________(简单/复杂),原因是_____________________ _____________________________________________。

解析: (1)该演替是在原有的土壤、种子等条件基本保留的情况下进行的,属于次生演替。(2)生态系统中植物种类越多,对于阳光的争夺越激烈,植物分层越多且明显,而动物分层与植物分层的复杂程度呈正相关。

答案: (1)次生 土壤 (2)复杂 针叶林中植物群落的垂直结构更复杂

退出

右图为1883年印度尼西亚火山爆发图片,阅读课本P78页,思考如下问题:

1、生物是如何一步步地定居在新土地上的?

2、这一地区有可能恢复原来群落的结构吗?

思考:

群落演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

1.通过观察图片、对相应的资料进行分析,阐明群落的演替过程。

2.通过观看图像、图片,小组讨论,说明人类活动对群落演替的影响。

3.通过查阅资料,师生交流,关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。

一、发生在裸岩上的演替

演替的类型

1

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段

裸岩阶段:无生物群落

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段

因为地衣能分泌有机酸,加速岩石风化形成土壤的过程。土壤颗粒和有机物增多。苔藓和草本植物则不能。

1.光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

思考与讨论

2.地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?

地衣分泌的有机酸加速岩石风化成土壤并积累了有机物,为苔藓的生长提供了物质基础。

苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,所以逐渐取代了地衣。

思考与讨论

3.在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?

演替的概念中提到“代替” 的含义:是指一些种群的优势被另一些种群的优势取代,而不是将整个种群消灭。

形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是存在的。

演替过程

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段

1.初生演替(primary succession)

在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。如:沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。

群落演替的类型

请思考

是不是群落的演替只能发生在光裸岩石的地区?

有没有其他的可能?演替过程是否相同?

农田

弃耕

A

B

C

D

多年生杂草

小灌木

灌木林

乔木

弃耕农田上的演替

一年生杂草

土壤条件改善

(1)杂草阶段

灌木替代草本植物占优势,形成灌木丛

(2)灌木阶段

(3)乔木(树林)阶段

在光照强度、水肥适宜的环境中灌木演替出树林.

2.次生演替(secondary succession)

原有的植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。如火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。

群落演替的类型

裸岩上的演替过程

森林阶段

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

弃耕农田上的演替过程

乔木蔚然成林

荒芜

一年生杂草

多年生杂草

小灌木丛

比较弃耕农田上的演替与裸岩上的演替过程

两种演替类型的比较

弃耕农田上的演替

裸岩上的演替

实例

人类活动较为关键

自然因素

影响因素

较快

缓慢

速度

经历的时间短

经历的时间长

时间

原来有群落环境,只是失去了原有植被

原先从没有过植被或是原来存在过植被但被彻底消灭了的环境

起点

次生演替

初生演替

类型

内容

土壤发展越趋成熟

植物高度增加,层次变得鲜明

植物种类增加(多元化)

植物的高度及密度增加,改变当地微气候

最后的群落较早前的群落稳定

群落演替的变化趋势:

哪些因素导致群落发生演替?

自然因素

物种之间的相互作用

人类活动的影响(包括外来物种入侵)等

1、解释小路周围杂草的分布与人类活动的关系?

2、如小路废弃后,会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”的景象吗?

人类活动对群落演替的影响

2

车前草

狼尾草

狗尾草

提示:

1.至少有两种因素在小路周围的杂草分布中起作用:一是人的践踏,从耐践踏而言,车前草最强,狼尾草次之,狗尾草最弱;二是植物之间的竞争,在远离人践踏的地方,茎秆较高的狗尾草优先获得阳光,车前草等处于劣势。

2.如果小路被废弃后,人的践踏活动停止,在路周围会慢慢长出茎秆较高的植物,逐渐成为优势植物,就会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”的景象。

(1)人类活动往往是有目的、有意识地进行的,可以对生物之间、人类与其他生物之间以及生物与环境之间的相互关系加以控制,甚至可以改造或重建起新的关系。

(2) 人类活动有时会有意或无意地将一种新的物种引入到某一群落中。在适宜的条件下,这些脱离了原有生物之间相互作用关系的新物种 往往会大肆扩散和蔓延,迅速成为优势种,打破原有群落的稳定性,危及已有物种的生存,造成生物多样性的丧失,对当地经济、社会造成巨大危害。

生物入侵

水葫芦(凤眼莲)

污水排放

破坏水域生物群落

(3)人类可以砍伐森林、填湖造地、捕杀动物,也可以封山育林、治理沙漠、管理草原。

过度放牧

导致草原退化

过度砍伐

导致森林破坏

为什么大面积围湖造田是洪灾频繁发生的原因之一?

大面积围湖造田,使湖面大大缩小,减小了蓄洪容积,降低了蓄洪能力,导致洪灾频繁发生。

退耕还林、还草、还湖

3

一、演替的类型

二、人类活动对群落演替的影响

三、退耕还林、还草、还湖

初生演替

次生演替

裸岩阶段→地衣阶段 →苔鲜阶段

→草本

植物阶段→灌木阶段→森林阶段

1.群落演替的总趋势是( )

A.物种多样性的增加和群落稳定性的降低

B.物种多样性的减少和群落稳定性的提高

C.物种多样性的增加和群落稳定性的提高

D.物种多样性的减少和群落稳定性的提高

C

C

2.在群落演替中,下列最不可能发生的是( )

A.群落中物种的组成不断变化

B.开始时物种数目增多,然后趋于稳定

C.在初始阶段之后,群落中生物物种的总量下降

D.无生命的有机物总量增多

3.关于人类活动对群落演替影响的说法中,错误的是 ( )

A.在多年的旧墙壁上生出的苔藓说明了人类活动的影响

B.披荆斩棘,开出一条道路

C.由于化工厂污水的排放,河水中的植物群落改变了

D.过度放牧和城市的出现都属于人类对群落演替的影响

A

4.有关初生演替和次生演替的叙述,正确的是( )

A.沙丘、火山岩上进行的演替是初生演替,冰川泥、弃耕的农田上进行的演替是次生演替

B.初生演替形成的群落内无竞争现象,次生演替形成的群落内竞争明显

C.初生演替所需时间较长,次生演替所需时间较短

D.初生演替能形成森林,次生演替很难形成森林

C

5.南方某地的常绿阔叶林曾因过度砍伐而遭到破坏。停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复。下表为恢复过程中依次演替的群落类型及其植物组成。

演替阶段 群落类型 植物种数/种

草本植物 灌木 乔木

1 草丛 34 0 0

12 针叶林 52 12 1

3 针阔叶混交林 67 24 17

4 常绿阔叶林 106 31 16

请回答下列问题:

(1)该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为________演替。常绿阔叶林遭到破坏后又得以恢复的原因,除了植物的种子或者繁殖体可能得到保留外,还可能是原有的________条件也得到了基本保留。

(2)与草丛相比,针叶林中的动物分层现象较为________(简单/复杂),原因是_____________________ _____________________________________________。

解析: (1)该演替是在原有的土壤、种子等条件基本保留的情况下进行的,属于次生演替。(2)生态系统中植物种类越多,对于阳光的争夺越激烈,植物分层越多且明显,而动物分层与植物分层的复杂程度呈正相关。

答案: (1)次生 土壤 (2)复杂 针叶林中植物群落的垂直结构更复杂

退出

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园