2019年秋人教部编版八年级上册语文第二单元达标测试卷含答案

文档属性

| 名称 | 2019年秋人教部编版八年级上册语文第二单元达标测试卷含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-06-10 09:56:25 | ||

图片预览

文档简介

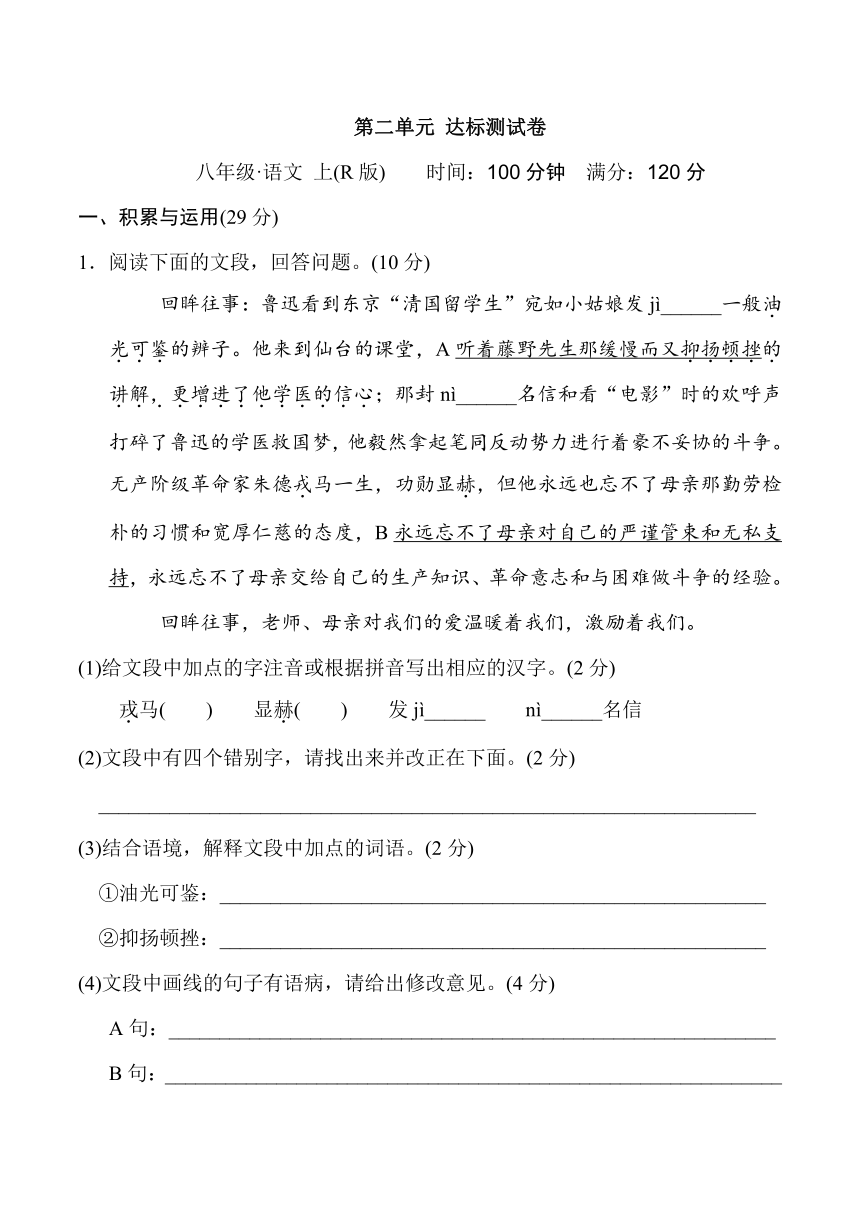

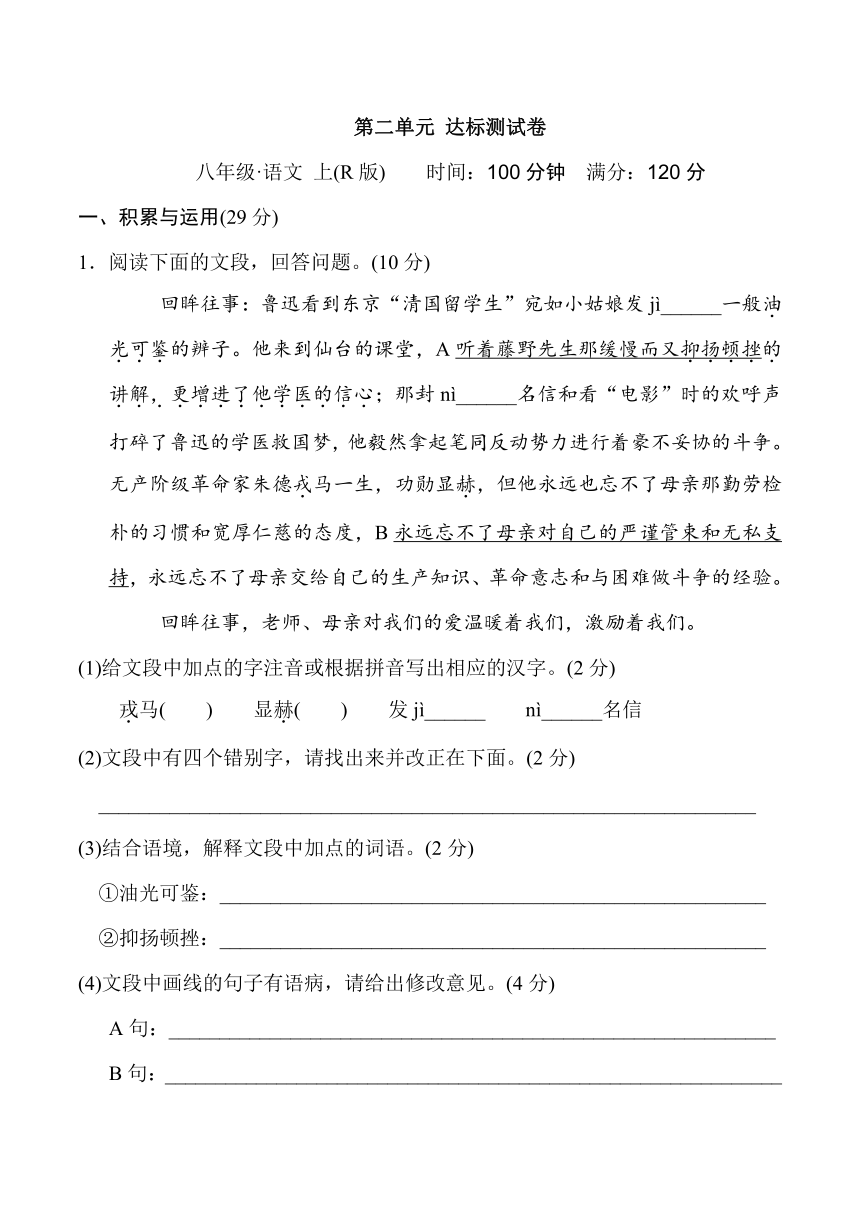

第二单元 达标测试卷

八年级·语文 上(R版) 时间:100分钟 满分:120分

一、积累与运用(29分)

1.阅读下面的文段,回答问题。(10分)

回眸往事:鲁迅看到东京“清国留学生”宛如小姑娘发jì______一般油光可鉴的辨子。他来到仙台的课堂,A听着藤野先生那缓慢而又抑扬顿挫的讲解,更增进了他学医的信心;那封nì______名信和看“电影”时的欢呼声打碎了鲁迅的学医救国梦,他毅然拿起笔同反动势力进行着豪不妥协的斗争。无产阶级革命家朱德戎马一生,功勋显赫,但他永远也忘不了母亲那勤劳检朴的习惯和宽厚仁慈的态度,B永远忘不了母亲对自己的严谨管束和无私支持,永远忘不了母亲交给自己的生产知识、革命意志和与困难做斗争的经验。

回眸往事,老师、母亲对我们的爱温暖着我们,激励着我们。

(1)给文段中加点的字注音或根据拼音写出相应的汉字。(2分)

戎马( ) 显赫( ) 发jì______ nì______名信

(2)文段中有四个错别字,请找出来并改正在下面。(2分)

_________________________________________________________________

(3)结合语境,解释文段中加点的词语。(2分)

①油光可鉴:______________________________________________________

②抑扬顿挫:______________________________________________________

(4)文段中画线的句子有语病,请给出修改意见。(4分)

A句:____________________________________________________________

B句:_____________________________________________________________

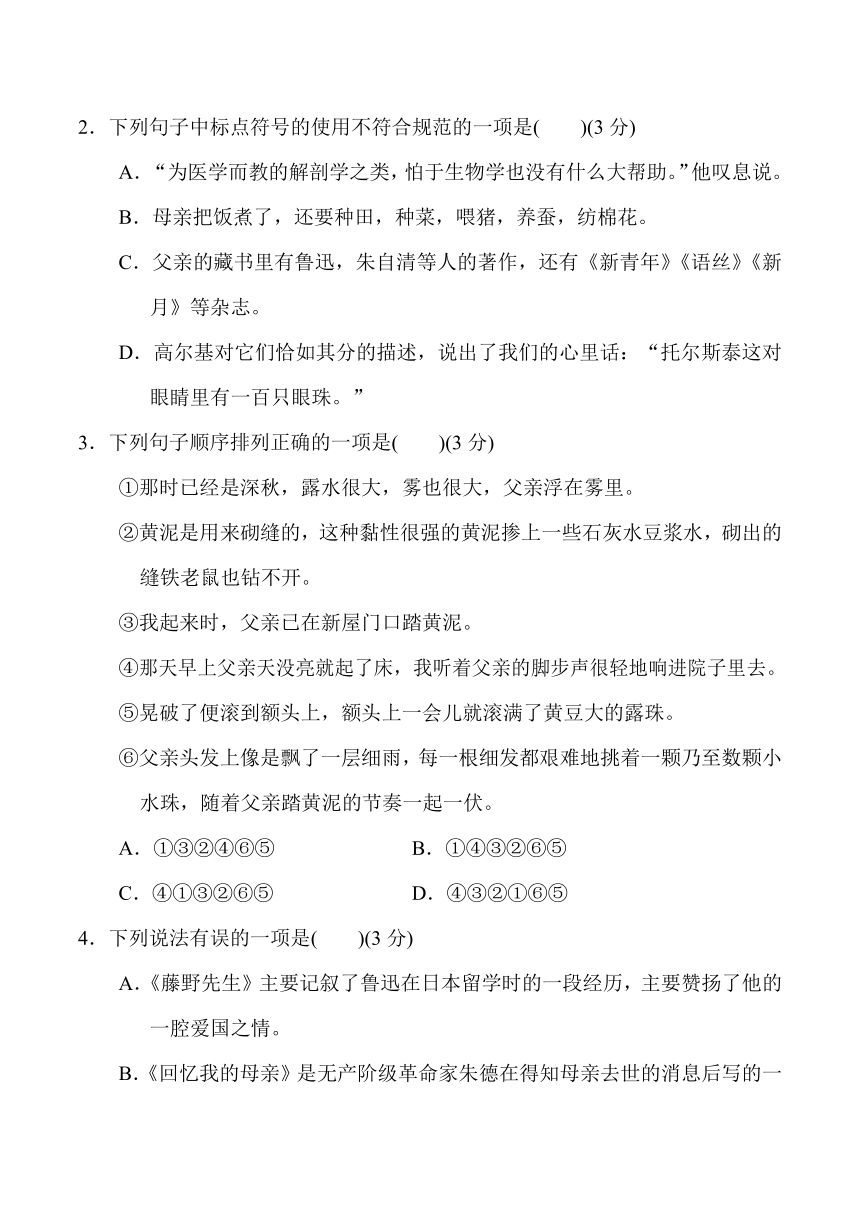

2.下列句子中标点符号的使用不符合规范的一项是( )(3分)

A.“为医学而教的解剖学之类,怕于生物学也没有什么大帮助。”他叹息说。

B.母亲把饭煮了,还要种田,种菜,喂猪,养蚕,纺棉花。

C.父亲的藏书里有鲁迅,朱自清等人的著作,还有《新青年》《语丝》《新月》等杂志。

D.高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。”

3.下列句子顺序排列正确的一项是( )(3分)

①那时已经是深秋,露水很大,雾也很大,父亲浮在雾里。

②黄泥是用来砌缝的,这种黏性很强的黄泥掺上一些石灰水豆浆水,砌出的缝铁老鼠也钻不开。

③我起来时,父亲已在新屋门口踏黄泥。

④那天早上父亲天没亮就起了床,我听着父亲的脚步声很轻地响进院子里去。

⑤晃破了便滚到额头上,额头上一会儿就滚满了黄豆大的露珠。

⑥父亲头发上像是飘了一层细雨,每一根细发都艰难地挑着一颗乃至数颗小水珠,随着父亲踏黄泥的节奏一起一伏。

A.①③②④⑥⑤ B.①④③②⑥⑤

C.④①③②⑥⑤ D.④③②①⑥⑤

4.下列说法有误的一项是( )(3分)

A.《藤野先生》主要记叙了鲁迅在日本留学时的一段经历,主要赞扬了他的一腔爱国之情。

B.《回忆我的母亲》是无产阶级革命家朱德在得知母亲去世的消息后写的一篇回忆性散文,抒发了自己对母亲的深深怀念和无比崇敬的思想感情。

C.《列夫·托尔斯泰》的作者是奥地利作家茨威格。文章运用了欲扬先抑的手法,使全文形成一种巨大的张力,字里行间洋溢着仰慕、崇敬之情。

D.《美丽的颜色》一文中,多次引用居里夫人自己的话,增强了文章的真实性。

5.名著阅读。(4分)

(1)《红星照耀中国》的作者是____________,题目中“红星”象征着______________________________。

(2)他惊奇地发现,在贫瘠的中国西北部,竟聚集了中华民族的精华。作为美国的新闻记者,他在华采访的主要地点应是( )。

A.西安 B.吴起镇 C.瑞金 D.延安

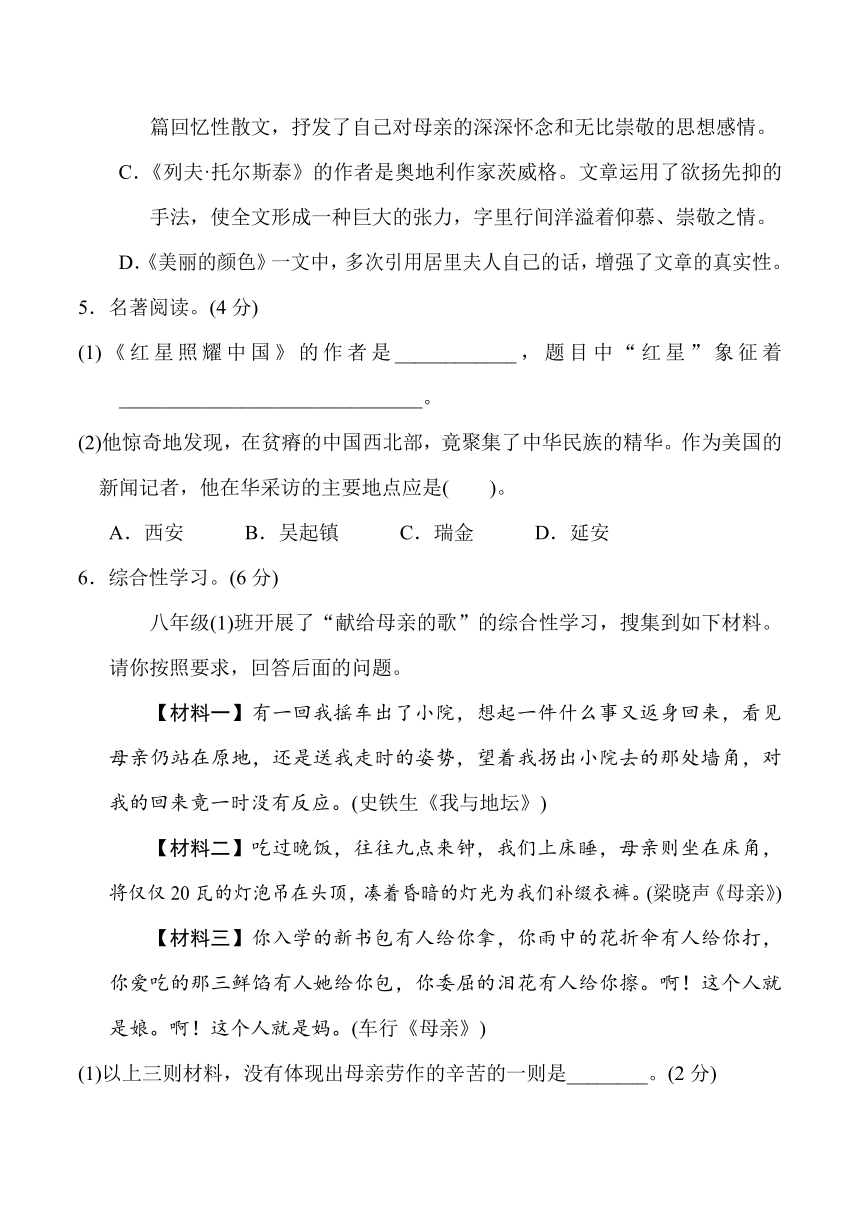

6.综合性学习。(6分)

八年级(1)班开展了“献给母亲的歌”的综合性学习,搜集到如下材料。请你按照要求,回答后面的问题。

【材料一】有一回我摇车出了小院,想起一件什么事又返身回来,看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势,望着我拐出小院去的那处墙角,对我的回来竟一时没有反应。(史铁生《我与地坛》)

【材料二】吃过晚饭,往往九点来钟,我们上床睡,母亲则坐在床角,将仅仅20瓦的灯泡吊在头顶,凑着昏暗的灯光为我们补缀衣裤。(梁晓声《母亲》)

【材料三】你入学的新书包有人给你拿,你雨中的花折伞有人给你打,你爱吃的那三鲜馅有人她给你包,你委屈的泪花有人给你擦。啊!这个人就是娘。啊!这个人就是妈。(车行《母亲》)

(1)以上三则材料,没有体现出母亲劳作的辛苦的一则是________。(2分)

(2)根据【材料二】或【材料三】提供的情景,仿照示例,把下面的句子补充完整。(4分)

示例:母爱是儿女离家时亲切的叮咛,那份牵挂陪伴我们远行;

母爱是________________,_____________________________________;

母爱是________________,_____________________________________。

二、阅读探究(41分)

(一)阅读下文,回答问题。(6分)

陈子经①,尝作《通鉴续编》,书宋太祖废周主为郑王②,雷忽震其几。子经厉声曰:“老天便打折陈之臂,亦不换矣。”后三日,子经因昼寝,梦至一所,类王者居。有人入报:“陈先生至矣!”其中坐者衣黄袍,起坐待之,曰:“朕何负于卿,乃比朕于篡③邪?”子经心知其为宋祖,对曰:“陛下欲臣死,即死耳。史贵直笔④,不可易也。”遂惊寤。

(选自《古代小说鉴赏辞典》,有删节)

【注释】①陈子经:陈桱,明初史学家。②宋太祖废周主为郑王:宋太祖发动陈桥兵变取得政权,废周主为郑王。③比朕于篡:把我与篡位者等同。④史贵直笔:史官贵在秉笔直书,无所避忌。

7.解释下列加点词语在文中的意思。(2分)

(1)子经因昼寝( )

(2)不可易也( )

8.用现代汉语翻译下面句子。(2分)

陛下欲臣死,即死耳。

9.这个故事借梦境塑造了陈子经怎样的形象?(2分)

(二)阅读下文,回答问题。(17分)

大师治学

①林语堂短暂的执教生涯和他漫长的著述生涯比起来,更像是人生中的一段插曲。但以今天的眼光来看,林语堂却足以成为素质教育的代言人。

②林语堂曾经在东吴大学法学院兼了一年的英文课。这天是林语堂的第一堂课,他带了一个大包到教室,学生们还以为这里面装的都是教学资料,心想这位拥有哈佛大学文学硕士和德国莱比锡大学语言学博士文凭的老师果然深不可测。

③不料,林语堂上了讲台,把包往讲台上一倒,只见一堆带壳花生稀里哗啦全落在了台上。林语堂抓起一把花生,分给前面的学生,并请诸君自便。大家你看我我看你,谁也不敢先动手。林语堂笑道:“吃花生必吃带壳的,一切味道与风趣,全在剥壳。剥壳愈有劲,花生米愈有味道。”他顿了顿,接着说道:“花生米又叫长生果。诸君第一天上课,请吃我的长生果。祝诸君长生不老!以后我上课不点名,愿诸君吃了长生果,更有长性子,不要逃学,则幸甚幸甚,三生有幸。”

④学生们闻言哄堂大笑。林语堂趁机招呼学生:“请吃!请吃!”课堂里立即响起了一片剥花生壳的声音。等到花生吃完,林语堂随即宣布下课。

⑤此后林语堂讲课,果然没有学生缺课,而且还有很多外来的学生慕名赶来偷师。

⑥更绝的是,林语堂所执教的课程,竟然从不举行考试,每到学期最后一节课的时候,林语堂便端坐在讲台上,随手捡起学生的花名册一一唱名,念到名字的学生依次站起来。这时,林语堂便如相面先生一般,细细把这个学生打量一番,然后在成绩册上记上一个分数,这就是该生本学期的成绩了。林语堂“相面打分”的故事堪称教育界的一大奇闻,并引起了一些老师的模仿。

⑦林语堂这样做的直接原因是他对刻板的考试制度的厌恶。他说:“倘使我只在大学讲堂演讲,一个班56个学生,多半见面而不知名,少半连面都认不得,到了学期终叫我出10个考题给他们做,而凭这10个考题,定他们及格不及格,打死我我也不肯。”他还把考试比成大煞风景的“煮鹤”,说:“恶性考试就是煮鹤艺术,可惜被煮的是我们男女青年。”

⑧令人称奇的是,那些被林语堂“相面打分”过的学生接到自己的成绩后个个心服口服,没有一个人上校长那儿投诉,而且大家公认林语堂相面打下的分数,其公正程度,远超过一般以笔试命题计分的方法。其实,林语堂记忆力超群,他平时在上课的时候,早已对每一个学生知根知底,他的这种相面打分看似随意,实际上是在了解了每一个学生的水平之后做出的合理决断,比起偶然性很大的一次考试反而更显出其公平。(选文有改动)

10.第①段在文中起什么作用?(3分)

11.本文第③段在描写林语堂时运用了神态描写,还运用了________描写、________描写。(4分)

12.林语堂“相面打分”公正公平的原因是什么?(3分)

13.文中第⑦段画横线的句子浸透着林语堂强烈的情感,极富感染力,请简要分析是如何表达的。(3分)

14.阅读下面两则林语堂的经典名言,结合本文内容,谈谈作者心目中的好老师应该具有怎样的品质。(4分)

名言一:让我和草木为友,和土壤相亲,我便已觉得心满意足。我的灵魂很舒服地在泥土里蠕动,觉得很快乐。

名言二:人生不过如此,且行且珍惜。自己永远是自己的主角,不要总在别人的戏剧里充当着配角。

(三)阅读下文,回答问题。(18分)

春天忆故人

高红十

①春天,第一茬花赶在叶子前扑天抢地地开;河边柳条摇头晃脑得意地绿;远看有近却无的草坪草,白天黑夜加班长,飞快地长得远看近看一样样绿了。

②从遍地“毛毛虫”,到绿叶满枝头,杨树终究成了扬脸可见像模像样的树,也就眼一闭再睁开的时间。

③春季前半季有点慌慌张张,语无伦次,到清明就慢下来了。“清明时节雨纷纷”,虽说雨水不一定清,视线不一定明,但节气这辆吱啊吱啊哼叫的老车毕竟抵达“清明”这重要一站。

④那天听广播,正播《我与地坛》,不能不想起文章的作者,走了六七年的史铁生。我和他同在黄土地插队,我延长,他延川,两县挨着,插队时并不认识。文学新时期初起,我在陕西人民出版社编辑文学期刊《绿原》,通过友人介绍,向史铁生约稿。他给我写街道福利小厂的短篇小说《午餐半小时》,似乎没用,也约了赵振开(北岛)的中篇小说《波动》和俄国小说《第四十一》,似乎也没用……一晃,过去快四十年。

⑤我去过他在雍和宫也就是地坛附近的家,见过他父亲和妹妹。20世纪八十年代初期,我上第七期文学讲习所(鲁迅文学院前身),一人到他家来过,和同学一起来过。不知坐在轮椅上的史铁生控制哪个机关,院门应声打开,客人得以进了院门又进了房门。《我的遥远的清平湾》获全国优秀短篇小说奖,除了清新的陕北风光,文字表达也十分别致,想哪写哪,散文式的,随意,放得开又收得拢。我问他,怎么这样写?学谁?他有点不好意思,说,鲁迅。

⑥后来,和陶正一起上史铁生新搬的家,请他参加一家公司准备拍摄的讲述插队生活的电视剧,电视剧故事除了土插队,还要延伸至出国洋插队。我们很有诚意地和史铁生一道,轮椅出门,轮椅上出租,轮椅下出租,轮椅进楼上电梯直至“走”到谈事的房间……结果是未遂,关于电视剧的理解双方差得有点远。

⑦再后来,有了令文坛惊艳的《我与地坛》。他说,在出入地坛十五年后写下此文。可见他出入地坛的第一年至第许多年,一定没为文体事先设计,没有想到是写一篇小散文还是大散文,是文化散文,还是争取获奖的散文,或者不吝文体又像写小说(写园子里一对老夫妇和一位练习唱歌的年轻人那章),史铁生只是把心中想写特别想写的生末净旦丑狮子老虎狗山水林田路……一一铺陈纸笔。

⑧文章写了对母亲的愧疚,又岂止是愧疚?写了对生与死的理解,特别悟到死是迟早的事,着什么急——令人顿悟;特别精彩的是园中四季与林林总总的对应,与一天之光景对应,与乐器的对应,与声响的对应,与园中景观的对应,与心绪的对应,与艺术形式对应,与梦的对应……有些对应可能在史铁生出入地坛时就有了,像春草冒芽,像风吹过几片叶脉好看的落叶——那时就有了文章的碎片。要不是觉得结构、段落排序、语言风格基本成熟可以动笔,还会有什么对应四季的奇思妙想源源不断无限铺排开来。

⑨十五年出入地坛,史铁生是在深入生活么?眼下不少采风式的“深入生活”只能叫擦蹭生活,史铁生似乎高于深入生活。清明时节听此文,一种情感的、文学的浸润,浸润干涸的世道,浸润干涸世道里粗戾的人心。那文字,像摩挲把玩许久许久的手串,都润泽成玉了。相比有的人人没走,文字就旧了,颓了,蔫巴了。《我与地坛》的作者走了六七年,被广播里的专业人士读起来,新鲜有如古筝铮铮作响,清亮无比,深沉无比,余音袅袅。难得的是《我与地坛》全文几无废话,这年头,要想说或者写一些没有废话的话,该是多难的事!

⑩春天来了,春天读好文章,情随声来,声情并茂。春天听好文章,万物生发思念也生发,万物绽放情感也绽放,带起听者所有感觉,却无悲伤。文章在,人就在,文章好好活着,人也就好好活着,并且好好活下去。

?记得有一年,史铁生从延安回来,晒得有点黑,他叫着我的名字,欢喜地对我说,延安有人问你好呢……

(选自《北京日报》2017年4月27日,有删改)

15.作者追忆了与史铁生交往的哪几件事?请简要概括。(4分)

16.文章题目是“春天忆故人”,作者为什么用大量的笔墨写《我与地坛》?结合全文,谈谈你的理解。(4分)

17.阅读文章第⑨⑩自然段,根据要求回答问题。(6分)

(1)那文字,像摩挲把玩许久许久的手串,都润泽成玉了。(从修辞角度赏析)

(2)文章在,人就在,文章好好活着,人也就好好活着,并且好好活下去。(体会这句话的含义)

18.文章最后一段有何作用?请简要分析。(4分)

三、写作(50分)

19.请以《你是我最__________的人》为题,写一篇文章。

提示及要求:①请你从“贴心”“感激”“牵挂”“欣赏”四个词语中选择一个,把题目补充完整。②可以大胆选择你最能驾驭的文体进行写作。③文中不要出现真实的地名、校名、人名。④不少于600字。

第二单元达标测试卷

一、1.(1)róng hè 髻 匿

(2)错别字:辨 豪 检 交 改正字:辫 毫 俭 教

(3)①这里是说头发上抹油,梳得很光亮,像镜子一样可以照人。

②(声音)高低起伏和停顿转折。

(4)A句:把“增进”改为“增强”;B句:把“严谨”改为“严格”。

点拨:A句中,谓语“增进”与宾语中心词“信心”搭配不当,应把“增进”改为“增强”;B句中,“管束”与修饰语“严谨”搭配不当,应将“严谨”改为“严格”。

2.C 点拨:“鲁迅”“朱自清”是并列词语,中间应用顿号。

3.D

4.A 点拨:《藤野先生》除了表达作者的爱国之情,主要还赞扬了藤野先生的高尚品质。

5.(1)埃德加·斯诺 中国共产党及其领导的红色革命 (2)D

6.(1)材料一 (2)示例:儿女酣眠时细密的针脚 那份辛劳陪伴我们入梦 儿女童年时风雨中的接送 那份呵护陪伴我们成长

二、(一)7.(1)睡觉 (2)改变

8.陛下想要臣死,臣立刻就死罢了。

9.塑造了陈子经秉性正直,有秉笔直书、无所避忌的大无畏精神的形象。

(二)10.统领全文(引起下文或点明文章主旨),下面的“请学生吃花生”和“相面打分”的内容都是围绕这一段展开叙述的。

11.动作 语言

12.林语堂记忆力超群,他平时在上课的时候,早已对每一个学生知根知底。“相面打分”看似随意,实际上是合理决断。

13.该句运用了比喻的修辞手法,将“恶性考试”形象地比作“煮鹤艺术”,极富讽刺意味,表达了林语堂对刻板的考试制度的厌恶,对学生遭遇的惋惜之情。

14.尊重学生、公平公正、热爱生活、学识渊博、乐观幽默、卓然独立。

(三)15.写了四件事:①通过友人向史铁生约稿;②地坛家里聊写作;③商讨电视剧拍摄事宜;④了解《我与地坛》的写作。

16.因为《我与地坛》是引起作者回忆的原因,更是史铁生留世、能体现自己人生思考的佳作;也是作者感触较深,认为能给那些“擦蹭生活”的作者以启迪的“好作品”。或者说是体现史铁生创作价值的“核心”所在,所以作者要花笔墨重点写。

17.(1)示例:本句使用比喻修辞,把文字比作手串,形象地写出了史铁生作品历久弥新的文学价值、美学价值。

(2)示例:这里明显反映了作者的创作观念,一方面赞扬史铁生创作了这样的好作品,这样的作品才能流传千古,给人启迪和智慧,就像他的人在永远活着一样;另一方面,也批评社会上有些人,急功近利,人还在,文章早就死了。

18.最后一段有照应题目、完整文章结构、升华作者感情的作用。题目是忆故人,作者中间却插入了很多的议论,这样有收束议论,回到追忆故人的思绪上来,同时,结合全文行文,虽简短数字,可见作者对故人感情之深,过往的画面如在眼前。

三、19.这是一道半命题作文,题目的补充应从所给的四个词语中挑选。这就要求我们在补充题目前,先要列出自己最熟悉、印象最深刻的人或事,并加以比较。审题时要抓住这样几个关键词:第一个关键词是“你”。从题目来看,“你”只能是具体的人物,可以是现实世界中的人物,如老师、朋友、亲人等;也可以是人类历史上的伟人、英雄、名人等;还可以是文学世界中的典型形象,如《西游记》中的孙悟空等。第二个关键词是“我”,这表明写作本文要采用第一人称,要写出自己的真情实感,发表自己的观点。此文重点写人,而要突出人物的个性,就要从不同角度选择典型事例。而在叙述事例的过程中,要注重对人物的语言、动作、外貌等进行刻画。当然,在记叙的同时,还可在文章的恰当位置,用几句议论点明人物的品质,或抒发自己的感情,使文章锦上添花。 例文略。

八年级·语文 上(R版) 时间:100分钟 满分:120分

一、积累与运用(29分)

1.阅读下面的文段,回答问题。(10分)

回眸往事:鲁迅看到东京“清国留学生”宛如小姑娘发jì______一般油光可鉴的辨子。他来到仙台的课堂,A听着藤野先生那缓慢而又抑扬顿挫的讲解,更增进了他学医的信心;那封nì______名信和看“电影”时的欢呼声打碎了鲁迅的学医救国梦,他毅然拿起笔同反动势力进行着豪不妥协的斗争。无产阶级革命家朱德戎马一生,功勋显赫,但他永远也忘不了母亲那勤劳检朴的习惯和宽厚仁慈的态度,B永远忘不了母亲对自己的严谨管束和无私支持,永远忘不了母亲交给自己的生产知识、革命意志和与困难做斗争的经验。

回眸往事,老师、母亲对我们的爱温暖着我们,激励着我们。

(1)给文段中加点的字注音或根据拼音写出相应的汉字。(2分)

戎马( ) 显赫( ) 发jì______ nì______名信

(2)文段中有四个错别字,请找出来并改正在下面。(2分)

_________________________________________________________________

(3)结合语境,解释文段中加点的词语。(2分)

①油光可鉴:______________________________________________________

②抑扬顿挫:______________________________________________________

(4)文段中画线的句子有语病,请给出修改意见。(4分)

A句:____________________________________________________________

B句:_____________________________________________________________

2.下列句子中标点符号的使用不符合规范的一项是( )(3分)

A.“为医学而教的解剖学之类,怕于生物学也没有什么大帮助。”他叹息说。

B.母亲把饭煮了,还要种田,种菜,喂猪,养蚕,纺棉花。

C.父亲的藏书里有鲁迅,朱自清等人的著作,还有《新青年》《语丝》《新月》等杂志。

D.高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。”

3.下列句子顺序排列正确的一项是( )(3分)

①那时已经是深秋,露水很大,雾也很大,父亲浮在雾里。

②黄泥是用来砌缝的,这种黏性很强的黄泥掺上一些石灰水豆浆水,砌出的缝铁老鼠也钻不开。

③我起来时,父亲已在新屋门口踏黄泥。

④那天早上父亲天没亮就起了床,我听着父亲的脚步声很轻地响进院子里去。

⑤晃破了便滚到额头上,额头上一会儿就滚满了黄豆大的露珠。

⑥父亲头发上像是飘了一层细雨,每一根细发都艰难地挑着一颗乃至数颗小水珠,随着父亲踏黄泥的节奏一起一伏。

A.①③②④⑥⑤ B.①④③②⑥⑤

C.④①③②⑥⑤ D.④③②①⑥⑤

4.下列说法有误的一项是( )(3分)

A.《藤野先生》主要记叙了鲁迅在日本留学时的一段经历,主要赞扬了他的一腔爱国之情。

B.《回忆我的母亲》是无产阶级革命家朱德在得知母亲去世的消息后写的一篇回忆性散文,抒发了自己对母亲的深深怀念和无比崇敬的思想感情。

C.《列夫·托尔斯泰》的作者是奥地利作家茨威格。文章运用了欲扬先抑的手法,使全文形成一种巨大的张力,字里行间洋溢着仰慕、崇敬之情。

D.《美丽的颜色》一文中,多次引用居里夫人自己的话,增强了文章的真实性。

5.名著阅读。(4分)

(1)《红星照耀中国》的作者是____________,题目中“红星”象征着______________________________。

(2)他惊奇地发现,在贫瘠的中国西北部,竟聚集了中华民族的精华。作为美国的新闻记者,他在华采访的主要地点应是( )。

A.西安 B.吴起镇 C.瑞金 D.延安

6.综合性学习。(6分)

八年级(1)班开展了“献给母亲的歌”的综合性学习,搜集到如下材料。请你按照要求,回答后面的问题。

【材料一】有一回我摇车出了小院,想起一件什么事又返身回来,看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势,望着我拐出小院去的那处墙角,对我的回来竟一时没有反应。(史铁生《我与地坛》)

【材料二】吃过晚饭,往往九点来钟,我们上床睡,母亲则坐在床角,将仅仅20瓦的灯泡吊在头顶,凑着昏暗的灯光为我们补缀衣裤。(梁晓声《母亲》)

【材料三】你入学的新书包有人给你拿,你雨中的花折伞有人给你打,你爱吃的那三鲜馅有人她给你包,你委屈的泪花有人给你擦。啊!这个人就是娘。啊!这个人就是妈。(车行《母亲》)

(1)以上三则材料,没有体现出母亲劳作的辛苦的一则是________。(2分)

(2)根据【材料二】或【材料三】提供的情景,仿照示例,把下面的句子补充完整。(4分)

示例:母爱是儿女离家时亲切的叮咛,那份牵挂陪伴我们远行;

母爱是________________,_____________________________________;

母爱是________________,_____________________________________。

二、阅读探究(41分)

(一)阅读下文,回答问题。(6分)

陈子经①,尝作《通鉴续编》,书宋太祖废周主为郑王②,雷忽震其几。子经厉声曰:“老天便打折陈之臂,亦不换矣。”后三日,子经因昼寝,梦至一所,类王者居。有人入报:“陈先生至矣!”其中坐者衣黄袍,起坐待之,曰:“朕何负于卿,乃比朕于篡③邪?”子经心知其为宋祖,对曰:“陛下欲臣死,即死耳。史贵直笔④,不可易也。”遂惊寤。

(选自《古代小说鉴赏辞典》,有删节)

【注释】①陈子经:陈桱,明初史学家。②宋太祖废周主为郑王:宋太祖发动陈桥兵变取得政权,废周主为郑王。③比朕于篡:把我与篡位者等同。④史贵直笔:史官贵在秉笔直书,无所避忌。

7.解释下列加点词语在文中的意思。(2分)

(1)子经因昼寝( )

(2)不可易也( )

8.用现代汉语翻译下面句子。(2分)

陛下欲臣死,即死耳。

9.这个故事借梦境塑造了陈子经怎样的形象?(2分)

(二)阅读下文,回答问题。(17分)

大师治学

①林语堂短暂的执教生涯和他漫长的著述生涯比起来,更像是人生中的一段插曲。但以今天的眼光来看,林语堂却足以成为素质教育的代言人。

②林语堂曾经在东吴大学法学院兼了一年的英文课。这天是林语堂的第一堂课,他带了一个大包到教室,学生们还以为这里面装的都是教学资料,心想这位拥有哈佛大学文学硕士和德国莱比锡大学语言学博士文凭的老师果然深不可测。

③不料,林语堂上了讲台,把包往讲台上一倒,只见一堆带壳花生稀里哗啦全落在了台上。林语堂抓起一把花生,分给前面的学生,并请诸君自便。大家你看我我看你,谁也不敢先动手。林语堂笑道:“吃花生必吃带壳的,一切味道与风趣,全在剥壳。剥壳愈有劲,花生米愈有味道。”他顿了顿,接着说道:“花生米又叫长生果。诸君第一天上课,请吃我的长生果。祝诸君长生不老!以后我上课不点名,愿诸君吃了长生果,更有长性子,不要逃学,则幸甚幸甚,三生有幸。”

④学生们闻言哄堂大笑。林语堂趁机招呼学生:“请吃!请吃!”课堂里立即响起了一片剥花生壳的声音。等到花生吃完,林语堂随即宣布下课。

⑤此后林语堂讲课,果然没有学生缺课,而且还有很多外来的学生慕名赶来偷师。

⑥更绝的是,林语堂所执教的课程,竟然从不举行考试,每到学期最后一节课的时候,林语堂便端坐在讲台上,随手捡起学生的花名册一一唱名,念到名字的学生依次站起来。这时,林语堂便如相面先生一般,细细把这个学生打量一番,然后在成绩册上记上一个分数,这就是该生本学期的成绩了。林语堂“相面打分”的故事堪称教育界的一大奇闻,并引起了一些老师的模仿。

⑦林语堂这样做的直接原因是他对刻板的考试制度的厌恶。他说:“倘使我只在大学讲堂演讲,一个班56个学生,多半见面而不知名,少半连面都认不得,到了学期终叫我出10个考题给他们做,而凭这10个考题,定他们及格不及格,打死我我也不肯。”他还把考试比成大煞风景的“煮鹤”,说:“恶性考试就是煮鹤艺术,可惜被煮的是我们男女青年。”

⑧令人称奇的是,那些被林语堂“相面打分”过的学生接到自己的成绩后个个心服口服,没有一个人上校长那儿投诉,而且大家公认林语堂相面打下的分数,其公正程度,远超过一般以笔试命题计分的方法。其实,林语堂记忆力超群,他平时在上课的时候,早已对每一个学生知根知底,他的这种相面打分看似随意,实际上是在了解了每一个学生的水平之后做出的合理决断,比起偶然性很大的一次考试反而更显出其公平。(选文有改动)

10.第①段在文中起什么作用?(3分)

11.本文第③段在描写林语堂时运用了神态描写,还运用了________描写、________描写。(4分)

12.林语堂“相面打分”公正公平的原因是什么?(3分)

13.文中第⑦段画横线的句子浸透着林语堂强烈的情感,极富感染力,请简要分析是如何表达的。(3分)

14.阅读下面两则林语堂的经典名言,结合本文内容,谈谈作者心目中的好老师应该具有怎样的品质。(4分)

名言一:让我和草木为友,和土壤相亲,我便已觉得心满意足。我的灵魂很舒服地在泥土里蠕动,觉得很快乐。

名言二:人生不过如此,且行且珍惜。自己永远是自己的主角,不要总在别人的戏剧里充当着配角。

(三)阅读下文,回答问题。(18分)

春天忆故人

高红十

①春天,第一茬花赶在叶子前扑天抢地地开;河边柳条摇头晃脑得意地绿;远看有近却无的草坪草,白天黑夜加班长,飞快地长得远看近看一样样绿了。

②从遍地“毛毛虫”,到绿叶满枝头,杨树终究成了扬脸可见像模像样的树,也就眼一闭再睁开的时间。

③春季前半季有点慌慌张张,语无伦次,到清明就慢下来了。“清明时节雨纷纷”,虽说雨水不一定清,视线不一定明,但节气这辆吱啊吱啊哼叫的老车毕竟抵达“清明”这重要一站。

④那天听广播,正播《我与地坛》,不能不想起文章的作者,走了六七年的史铁生。我和他同在黄土地插队,我延长,他延川,两县挨着,插队时并不认识。文学新时期初起,我在陕西人民出版社编辑文学期刊《绿原》,通过友人介绍,向史铁生约稿。他给我写街道福利小厂的短篇小说《午餐半小时》,似乎没用,也约了赵振开(北岛)的中篇小说《波动》和俄国小说《第四十一》,似乎也没用……一晃,过去快四十年。

⑤我去过他在雍和宫也就是地坛附近的家,见过他父亲和妹妹。20世纪八十年代初期,我上第七期文学讲习所(鲁迅文学院前身),一人到他家来过,和同学一起来过。不知坐在轮椅上的史铁生控制哪个机关,院门应声打开,客人得以进了院门又进了房门。《我的遥远的清平湾》获全国优秀短篇小说奖,除了清新的陕北风光,文字表达也十分别致,想哪写哪,散文式的,随意,放得开又收得拢。我问他,怎么这样写?学谁?他有点不好意思,说,鲁迅。

⑥后来,和陶正一起上史铁生新搬的家,请他参加一家公司准备拍摄的讲述插队生活的电视剧,电视剧故事除了土插队,还要延伸至出国洋插队。我们很有诚意地和史铁生一道,轮椅出门,轮椅上出租,轮椅下出租,轮椅进楼上电梯直至“走”到谈事的房间……结果是未遂,关于电视剧的理解双方差得有点远。

⑦再后来,有了令文坛惊艳的《我与地坛》。他说,在出入地坛十五年后写下此文。可见他出入地坛的第一年至第许多年,一定没为文体事先设计,没有想到是写一篇小散文还是大散文,是文化散文,还是争取获奖的散文,或者不吝文体又像写小说(写园子里一对老夫妇和一位练习唱歌的年轻人那章),史铁生只是把心中想写特别想写的生末净旦丑狮子老虎狗山水林田路……一一铺陈纸笔。

⑧文章写了对母亲的愧疚,又岂止是愧疚?写了对生与死的理解,特别悟到死是迟早的事,着什么急——令人顿悟;特别精彩的是园中四季与林林总总的对应,与一天之光景对应,与乐器的对应,与声响的对应,与园中景观的对应,与心绪的对应,与艺术形式对应,与梦的对应……有些对应可能在史铁生出入地坛时就有了,像春草冒芽,像风吹过几片叶脉好看的落叶——那时就有了文章的碎片。要不是觉得结构、段落排序、语言风格基本成熟可以动笔,还会有什么对应四季的奇思妙想源源不断无限铺排开来。

⑨十五年出入地坛,史铁生是在深入生活么?眼下不少采风式的“深入生活”只能叫擦蹭生活,史铁生似乎高于深入生活。清明时节听此文,一种情感的、文学的浸润,浸润干涸的世道,浸润干涸世道里粗戾的人心。那文字,像摩挲把玩许久许久的手串,都润泽成玉了。相比有的人人没走,文字就旧了,颓了,蔫巴了。《我与地坛》的作者走了六七年,被广播里的专业人士读起来,新鲜有如古筝铮铮作响,清亮无比,深沉无比,余音袅袅。难得的是《我与地坛》全文几无废话,这年头,要想说或者写一些没有废话的话,该是多难的事!

⑩春天来了,春天读好文章,情随声来,声情并茂。春天听好文章,万物生发思念也生发,万物绽放情感也绽放,带起听者所有感觉,却无悲伤。文章在,人就在,文章好好活着,人也就好好活着,并且好好活下去。

?记得有一年,史铁生从延安回来,晒得有点黑,他叫着我的名字,欢喜地对我说,延安有人问你好呢……

(选自《北京日报》2017年4月27日,有删改)

15.作者追忆了与史铁生交往的哪几件事?请简要概括。(4分)

16.文章题目是“春天忆故人”,作者为什么用大量的笔墨写《我与地坛》?结合全文,谈谈你的理解。(4分)

17.阅读文章第⑨⑩自然段,根据要求回答问题。(6分)

(1)那文字,像摩挲把玩许久许久的手串,都润泽成玉了。(从修辞角度赏析)

(2)文章在,人就在,文章好好活着,人也就好好活着,并且好好活下去。(体会这句话的含义)

18.文章最后一段有何作用?请简要分析。(4分)

三、写作(50分)

19.请以《你是我最__________的人》为题,写一篇文章。

提示及要求:①请你从“贴心”“感激”“牵挂”“欣赏”四个词语中选择一个,把题目补充完整。②可以大胆选择你最能驾驭的文体进行写作。③文中不要出现真实的地名、校名、人名。④不少于600字。

第二单元达标测试卷

一、1.(1)róng hè 髻 匿

(2)错别字:辨 豪 检 交 改正字:辫 毫 俭 教

(3)①这里是说头发上抹油,梳得很光亮,像镜子一样可以照人。

②(声音)高低起伏和停顿转折。

(4)A句:把“增进”改为“增强”;B句:把“严谨”改为“严格”。

点拨:A句中,谓语“增进”与宾语中心词“信心”搭配不当,应把“增进”改为“增强”;B句中,“管束”与修饰语“严谨”搭配不当,应将“严谨”改为“严格”。

2.C 点拨:“鲁迅”“朱自清”是并列词语,中间应用顿号。

3.D

4.A 点拨:《藤野先生》除了表达作者的爱国之情,主要还赞扬了藤野先生的高尚品质。

5.(1)埃德加·斯诺 中国共产党及其领导的红色革命 (2)D

6.(1)材料一 (2)示例:儿女酣眠时细密的针脚 那份辛劳陪伴我们入梦 儿女童年时风雨中的接送 那份呵护陪伴我们成长

二、(一)7.(1)睡觉 (2)改变

8.陛下想要臣死,臣立刻就死罢了。

9.塑造了陈子经秉性正直,有秉笔直书、无所避忌的大无畏精神的形象。

(二)10.统领全文(引起下文或点明文章主旨),下面的“请学生吃花生”和“相面打分”的内容都是围绕这一段展开叙述的。

11.动作 语言

12.林语堂记忆力超群,他平时在上课的时候,早已对每一个学生知根知底。“相面打分”看似随意,实际上是合理决断。

13.该句运用了比喻的修辞手法,将“恶性考试”形象地比作“煮鹤艺术”,极富讽刺意味,表达了林语堂对刻板的考试制度的厌恶,对学生遭遇的惋惜之情。

14.尊重学生、公平公正、热爱生活、学识渊博、乐观幽默、卓然独立。

(三)15.写了四件事:①通过友人向史铁生约稿;②地坛家里聊写作;③商讨电视剧拍摄事宜;④了解《我与地坛》的写作。

16.因为《我与地坛》是引起作者回忆的原因,更是史铁生留世、能体现自己人生思考的佳作;也是作者感触较深,认为能给那些“擦蹭生活”的作者以启迪的“好作品”。或者说是体现史铁生创作价值的“核心”所在,所以作者要花笔墨重点写。

17.(1)示例:本句使用比喻修辞,把文字比作手串,形象地写出了史铁生作品历久弥新的文学价值、美学价值。

(2)示例:这里明显反映了作者的创作观念,一方面赞扬史铁生创作了这样的好作品,这样的作品才能流传千古,给人启迪和智慧,就像他的人在永远活着一样;另一方面,也批评社会上有些人,急功近利,人还在,文章早就死了。

18.最后一段有照应题目、完整文章结构、升华作者感情的作用。题目是忆故人,作者中间却插入了很多的议论,这样有收束议论,回到追忆故人的思绪上来,同时,结合全文行文,虽简短数字,可见作者对故人感情之深,过往的画面如在眼前。

三、19.这是一道半命题作文,题目的补充应从所给的四个词语中挑选。这就要求我们在补充题目前,先要列出自己最熟悉、印象最深刻的人或事,并加以比较。审题时要抓住这样几个关键词:第一个关键词是“你”。从题目来看,“你”只能是具体的人物,可以是现实世界中的人物,如老师、朋友、亲人等;也可以是人类历史上的伟人、英雄、名人等;还可以是文学世界中的典型形象,如《西游记》中的孙悟空等。第二个关键词是“我”,这表明写作本文要采用第一人称,要写出自己的真情实感,发表自己的观点。此文重点写人,而要突出人物的个性,就要从不同角度选择典型事例。而在叙述事例的过程中,要注重对人物的语言、动作、外貌等进行刻画。当然,在记叙的同时,还可在文章的恰当位置,用几句议论点明人物的品质,或抒发自己的感情,使文章锦上添花。 例文略。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读