22 《孟子》三章 生于忧患死于安乐 课件(共27张幻灯片)

文档属性

| 名称 | 22 《孟子》三章 生于忧患死于安乐 课件(共27张幻灯片) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 376.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-07-19 08:14:36 | ||

图片预览

文档简介

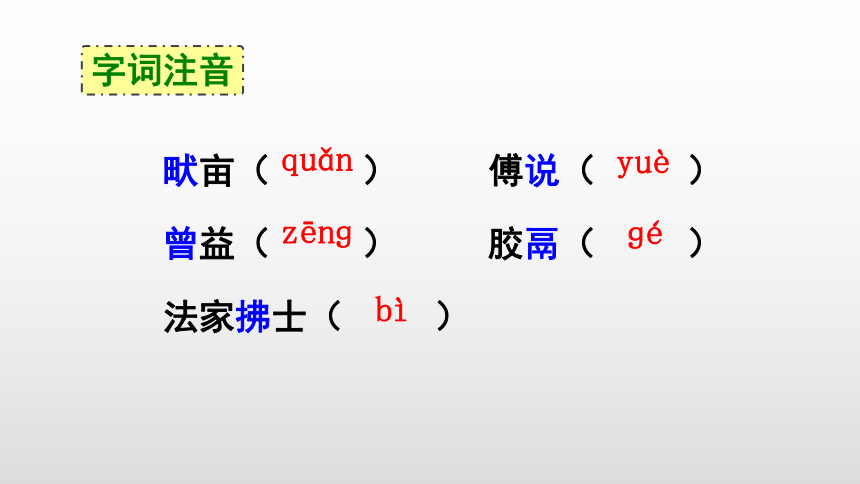

课件27张PPT。生于忧患,死于安乐畎亩( ) 傅说( )

曾益( ) 胶鬲( )

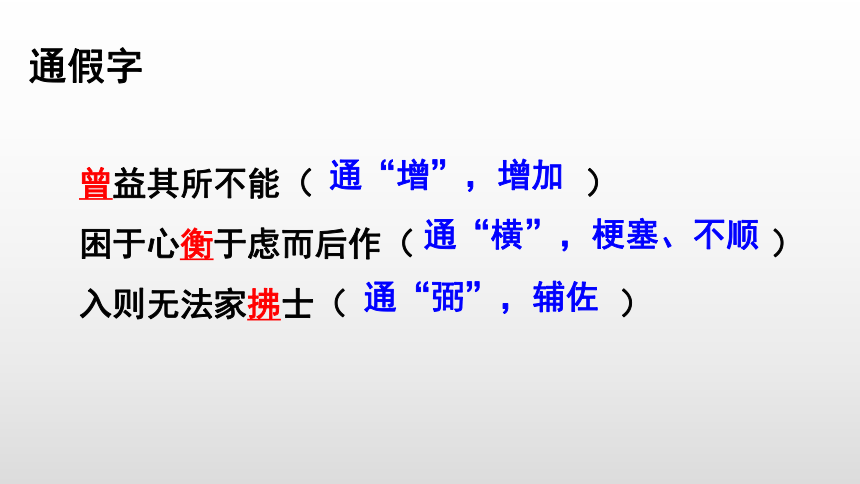

法家拂士( )quǎn字词注音yuèzēnɡɡébì曾益其所不能( )

困于心衡于虑而后作( )

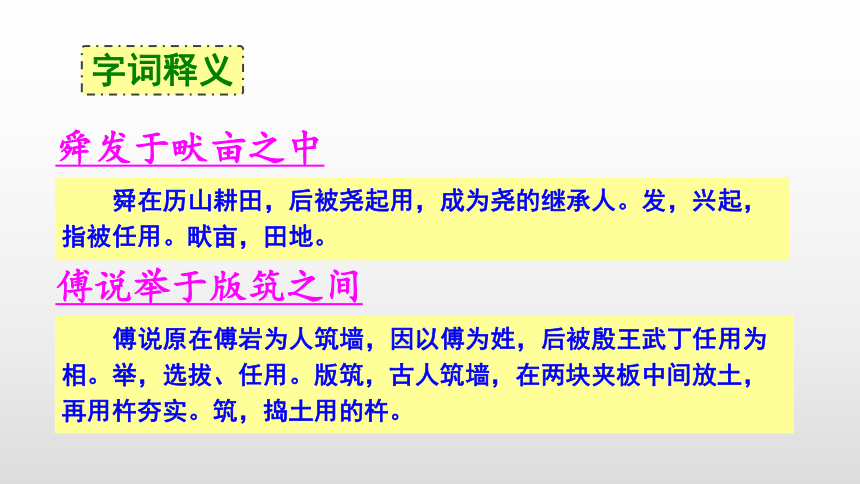

入则无法家拂士( )通“增”,增加通假字通“横”,梗塞、不顺通“弼”,辅佐舜发于畎亩之中字词释义 舜在历山耕田,后被尧起用,成为尧的继承人。发,兴起,指被任用。畎亩,田地。 傅说原在傅岩为人筑墙,因以傅为姓,后被殷王武丁任用为相。举,选拔、任用。版筑,古人筑墙,在两块夹板中间放土,再用杵夯实。筑,捣土用的杵。

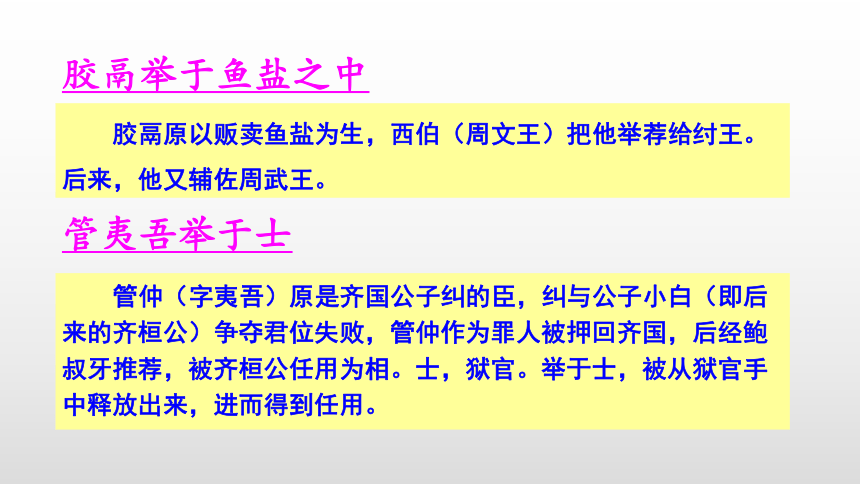

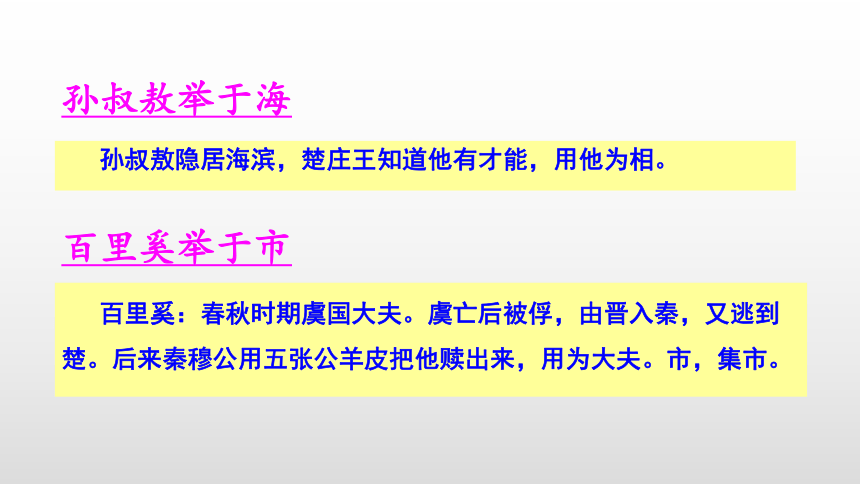

傅说举于版筑之间管夷吾举于士胶鬲举于鱼盐之中 胶鬲原以贩卖鱼盐为生,西伯(周文王)把他举荐给纣王。后来,他又辅佐周武王。 管仲(字夷吾)原是齐国公子纠的臣,纠与公子小白(即后来的齐桓公)争夺君位失败,管仲作为罪人被押回齐国,后经鲍叔牙推荐,被齐桓公任用为相。士,狱官。举于士,被从狱官手中释放出来,进而得到任用。孙叔敖举于海 孙叔敖隐居海滨,楚庄王知道他有才能,用他为相。 百里奚:春秋时期虞国大夫。虞亡后被俘,由晋入秦,又逃到楚。后来秦穆公用五张公羊皮把他赎出来,用为大夫。市,集市。百里奚举于市译文:

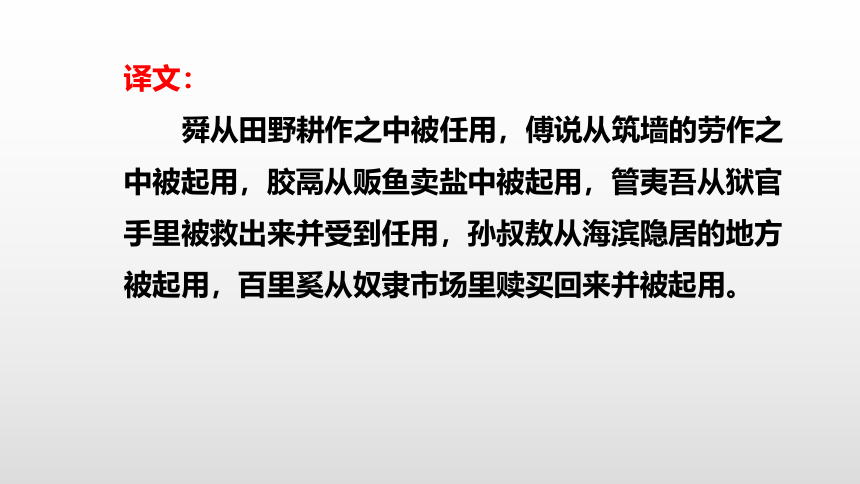

舜从田野耕作之中被任用,傅说从筑墙的劳作之中被起用,胶鬲从贩鱼卖盐中被起用,管夷吾从狱官手里被救出来并受到任用,孙叔敖从海滨隐居的地方被起用,百里奚从奴隶市场里赎买回来并被起用。 都经历了艰难困苦之后才成就了大业。目的是以事实证明只有经历艰难困苦的磨炼才能成就大业(逆境造就人才),从而证明“生于忧患”的道理。第一段运用排比句列举事实,人物共同点是什么?列举人物的目的是什么?韩信受胯下之辱成将军

居里夫人发现了镭元素

毛泽东、周恩来、朱德、邓小平等领导人开创了新中国的历史

张海迪高位截肢自学了四国外语……请你举出古今中外同类型的事例。 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,

劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其

所为,所以动心忍性,曾益其所不能。责任,使命。语气助词,用在前半句末,表示停顿。使动用法,使……痛苦。思想意志。

使……劳累。使……饥饿。财资缺乏。这里是动词,使他身处贫困之苦。违背。拂,违背。乱,扰乱。用这些办法。使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来。动,使……惊动;忍,使……坚韧。增加。曾,同“增”。 译文:所以天上将要下达重大责任给这个人,一定先要使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,使他身处贫困之苦,使他做事不顺,(用这些来)使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他所没有的才能。 指像上文所列举的经历了艰难困苦之后才成就了大业的人。

采用了从个别到一般的顺序。“是人”指什么人?作者由列举的历史人物写到“是人”,这是什么顺序? 说明人要有所作为,成就大业,就必须在生活、思想和行为等方面都经受一番艰难困苦的磨炼。作者在第一段列举事实之后,以“天将降大任于……”一段话说明了什么道理? 人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。常常犯错误。困惑。通“横”,梗塞,不顺。奋起。这里指有所作为。

表现在脸色上。意思是憔悴枯槁,表现在脸上。征,表现。色,脸色。流露在言谈中。发,显露、流露。了解,知晓。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。指在国内。法家,守法度的大臣。拂士,辅佐君主的贤士。“拂”,通“弼”,辅佐。指在国外。

常处忧愁祸患之中可以使人生存。常处安逸快乐之中可以使人死亡。译文:一个人常常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思虑堵塞,然后有所作为;表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有与之势力、地位相当的国家和外患的忧惧,这个国家时常有灭亡的危险。这以后才知道常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡。 苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。(艰难困苦的磨炼)造就人才的客观(外部)条件是什么? 困于心,衡于虑。(内心忧困,思虑堵塞,经历一番艰苦的思想斗争)造就人才的主观(内部)条件是什么? 论述了“死于安乐”的道理。这句针对国君提出,意思是说如果国内没有执法严格、敢于直谏的臣子,国君就会胡作非为;外面如果没有势力、地位相等的国家,国君就会耽于安乐。这样,国家常常会灭亡。“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”这句论述了什么道理?怎样理解这句话? 举例论证——列举舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚等历史上六个著名人物从卑微到显贵的事例。全文运用了什么论证方法?(论证的思路和方法) 类比论证——从个人事例说起,在得出“困境出人才”这个观点后,转到统治者治国上,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大事业的因素相仿。

对比论证——从正反两方面论证经过磨炼的益处,说明人处困境能激发斗志,国无忧患易遭灭亡的道理。理清论证思路 ①先谈人,列举同类事例,从个别到一般,归纳出作者的观点,主要着眼于“生于忧患”,是全文的重点;②后论国,主要着眼于“死于安乐”,从正反两方面进行论证;③最后提出文章的中心论点:生于忧患,死于安乐。 联系现实生活,谈谈你对“生于忧患,死于安乐”的理解。合作探究 课文是从两个角度说理的。一是关于人才的造就问题。孟子在这个问题上强调了两个方面:一方面人的才能是在艰难困苦的磨炼中形成的、增长的,担当“大任”者,必先经历一番“苦”、“劳”、“饿”等等艰难困苦的磨炼,方能增长才能,担此大任,才能不是天生的,而优哉游哉,贪安图乐,自然也增长不了才能,才能从磨炼中来。另一方面他指出人要能够经受住挫折困顿的考验,在挫折困顿中奋起,这样才会有所作为,挫折困顿面前,振作精神,努力奋斗,发挥主观能动性,方能冲出困境;若颓然丧志,一蹶不振,自然也就消沉下去,才能从奋斗中来。二是关于国家的治理问题。孟子指出拥有贤臣,采纳诫谏,保持警觉,居安思危对一个国家是极端重要的,这关系到国之存亡。孟子的这个思想有深远的意义,试想,一个国家如果奸邪当道,佞幸弄权,沉湎安乐,丧失警觉,那么其前途命运是可想而知的。课文小结表面上看,磨难的日子是苦涩的,可怕的。它可以使一些人意志低迷消沉,无法奋起。但磨难可以说又实在是我们生活中最真诚的朋友。因为真正促使你成熟,促使你坚强、再接再厉、百折不挠,能够鞭策你取得更大进步的不是别人,在一定的意义上正是我们生活中所经历的磨难。由此可见,我们应该感谢生活中的磨难。感谢生活中的磨难,给我们带来成功的机会和胜利的奇迹。 我们每一次战胜磨难的过程,其实就是超越自我的过程。人生的经历不可能一帆风顺,我要感谢所经历或将要经历的磨难,它带给我力量,让我积累经验,使我坚强振作起来。磨难是我们“真诚的朋友”,没有磨难的社会无法进步,没有磨难的人类无法存活。

曾益( ) 胶鬲( )

法家拂士( )quǎn字词注音yuèzēnɡɡébì曾益其所不能( )

困于心衡于虑而后作( )

入则无法家拂士( )通“增”,增加通假字通“横”,梗塞、不顺通“弼”,辅佐舜发于畎亩之中字词释义 舜在历山耕田,后被尧起用,成为尧的继承人。发,兴起,指被任用。畎亩,田地。 傅说原在傅岩为人筑墙,因以傅为姓,后被殷王武丁任用为相。举,选拔、任用。版筑,古人筑墙,在两块夹板中间放土,再用杵夯实。筑,捣土用的杵。

傅说举于版筑之间管夷吾举于士胶鬲举于鱼盐之中 胶鬲原以贩卖鱼盐为生,西伯(周文王)把他举荐给纣王。后来,他又辅佐周武王。 管仲(字夷吾)原是齐国公子纠的臣,纠与公子小白(即后来的齐桓公)争夺君位失败,管仲作为罪人被押回齐国,后经鲍叔牙推荐,被齐桓公任用为相。士,狱官。举于士,被从狱官手中释放出来,进而得到任用。孙叔敖举于海 孙叔敖隐居海滨,楚庄王知道他有才能,用他为相。 百里奚:春秋时期虞国大夫。虞亡后被俘,由晋入秦,又逃到楚。后来秦穆公用五张公羊皮把他赎出来,用为大夫。市,集市。百里奚举于市译文:

舜从田野耕作之中被任用,傅说从筑墙的劳作之中被起用,胶鬲从贩鱼卖盐中被起用,管夷吾从狱官手里被救出来并受到任用,孙叔敖从海滨隐居的地方被起用,百里奚从奴隶市场里赎买回来并被起用。 都经历了艰难困苦之后才成就了大业。目的是以事实证明只有经历艰难困苦的磨炼才能成就大业(逆境造就人才),从而证明“生于忧患”的道理。第一段运用排比句列举事实,人物共同点是什么?列举人物的目的是什么?韩信受胯下之辱成将军

居里夫人发现了镭元素

毛泽东、周恩来、朱德、邓小平等领导人开创了新中国的历史

张海迪高位截肢自学了四国外语……请你举出古今中外同类型的事例。 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,

劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其

所为,所以动心忍性,曾益其所不能。责任,使命。语气助词,用在前半句末,表示停顿。使动用法,使……痛苦。思想意志。

使……劳累。使……饥饿。财资缺乏。这里是动词,使他身处贫困之苦。违背。拂,违背。乱,扰乱。用这些办法。使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来。动,使……惊动;忍,使……坚韧。增加。曾,同“增”。 译文:所以天上将要下达重大责任给这个人,一定先要使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,使他身处贫困之苦,使他做事不顺,(用这些来)使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他所没有的才能。 指像上文所列举的经历了艰难困苦之后才成就了大业的人。

采用了从个别到一般的顺序。“是人”指什么人?作者由列举的历史人物写到“是人”,这是什么顺序? 说明人要有所作为,成就大业,就必须在生活、思想和行为等方面都经受一番艰难困苦的磨炼。作者在第一段列举事实之后,以“天将降大任于……”一段话说明了什么道理? 人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。常常犯错误。困惑。通“横”,梗塞,不顺。奋起。这里指有所作为。

表现在脸色上。意思是憔悴枯槁,表现在脸上。征,表现。色,脸色。流露在言谈中。发,显露、流露。了解,知晓。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。指在国内。法家,守法度的大臣。拂士,辅佐君主的贤士。“拂”,通“弼”,辅佐。指在国外。

常处忧愁祸患之中可以使人生存。常处安逸快乐之中可以使人死亡。译文:一个人常常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思虑堵塞,然后有所作为;表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有与之势力、地位相当的国家和外患的忧惧,这个国家时常有灭亡的危险。这以后才知道常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡。 苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。(艰难困苦的磨炼)造就人才的客观(外部)条件是什么? 困于心,衡于虑。(内心忧困,思虑堵塞,经历一番艰苦的思想斗争)造就人才的主观(内部)条件是什么? 论述了“死于安乐”的道理。这句针对国君提出,意思是说如果国内没有执法严格、敢于直谏的臣子,国君就会胡作非为;外面如果没有势力、地位相等的国家,国君就会耽于安乐。这样,国家常常会灭亡。“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”这句论述了什么道理?怎样理解这句话? 举例论证——列举舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚等历史上六个著名人物从卑微到显贵的事例。全文运用了什么论证方法?(论证的思路和方法) 类比论证——从个人事例说起,在得出“困境出人才”这个观点后,转到统治者治国上,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大事业的因素相仿。

对比论证——从正反两方面论证经过磨炼的益处,说明人处困境能激发斗志,国无忧患易遭灭亡的道理。理清论证思路 ①先谈人,列举同类事例,从个别到一般,归纳出作者的观点,主要着眼于“生于忧患”,是全文的重点;②后论国,主要着眼于“死于安乐”,从正反两方面进行论证;③最后提出文章的中心论点:生于忧患,死于安乐。 联系现实生活,谈谈你对“生于忧患,死于安乐”的理解。合作探究 课文是从两个角度说理的。一是关于人才的造就问题。孟子在这个问题上强调了两个方面:一方面人的才能是在艰难困苦的磨炼中形成的、增长的,担当“大任”者,必先经历一番“苦”、“劳”、“饿”等等艰难困苦的磨炼,方能增长才能,担此大任,才能不是天生的,而优哉游哉,贪安图乐,自然也增长不了才能,才能从磨炼中来。另一方面他指出人要能够经受住挫折困顿的考验,在挫折困顿中奋起,这样才会有所作为,挫折困顿面前,振作精神,努力奋斗,发挥主观能动性,方能冲出困境;若颓然丧志,一蹶不振,自然也就消沉下去,才能从奋斗中来。二是关于国家的治理问题。孟子指出拥有贤臣,采纳诫谏,保持警觉,居安思危对一个国家是极端重要的,这关系到国之存亡。孟子的这个思想有深远的意义,试想,一个国家如果奸邪当道,佞幸弄权,沉湎安乐,丧失警觉,那么其前途命运是可想而知的。课文小结表面上看,磨难的日子是苦涩的,可怕的。它可以使一些人意志低迷消沉,无法奋起。但磨难可以说又实在是我们生活中最真诚的朋友。因为真正促使你成熟,促使你坚强、再接再厉、百折不挠,能够鞭策你取得更大进步的不是别人,在一定的意义上正是我们生活中所经历的磨难。由此可见,我们应该感谢生活中的磨难。感谢生活中的磨难,给我们带来成功的机会和胜利的奇迹。 我们每一次战胜磨难的过程,其实就是超越自我的过程。人生的经历不可能一帆风顺,我要感谢所经历或将要经历的磨难,它带给我力量,让我积累经验,使我坚强振作起来。磨难是我们“真诚的朋友”,没有磨难的社会无法进步,没有磨难的人类无法存活。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读