人教版高中生物必修3示范教案第一章:第一章人体的内环境与稳态(必修三)

文档属性

| 名称 | 人教版高中生物必修3示范教案第一章:第一章人体的内环境与稳态(必修三) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 291.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-07-14 09:49:15 | ||

图片预览

文档简介

第1章 人体的内环境与稳态

1.1 细胞生活的环境

一、教材分析

《细胞生活的环境》一节包括体内细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、细胞外液的理化性质、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介等内容。这些内容,是课程标准所规定的“说明稳态的生理意义”的基础。本节内容的重要任务是构建内环境这一核心概念,而教材并没有一开始就阐述什么是“人体内环境”,而先放眼生命世界中“细胞生活的环境”这样的广阔视角。这样,既可以和《分子与细胞》衔接,利用学生已有的知识经验,又能激发学生的学习兴趣。内环境这一概念,包括本节主要内容以及后续学习内容内环境稳态的重要性等。该核心概念的构建有助于学生理解生命活动的本质,了解系统分析的思想和方法,提高对生命系统与环境关系的认识。

从个体层次看,本章内容与第2章的内容联系紧密。本章内容是理解第2章所阐述的通过神经、体液和免疫调节来维持稳态的基础。内环境稳态究竟是如何维持的,本章仅仅作简要交代,有关内容将在第2章作深入探讨。本章内容又不仅与第2章有联系:稳态是包括种群、群落、生态系统等各层次生命系统的共同特征,因此,本章是学习本书其他章节的基础,并在一定程度上起着统领全书的作用。

二、教学目标

1、描述内环境的组成和理化性质。

2、说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

3、尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。

三、教学重点、难点及解决方法

1、教学重点及解决方法

[教学重点]

⑴内环境的组成和理化性质。⑵内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

[解决方法]

⑴充分利用学生已有的知识、经验和图片搭建学习新知识的桥梁,帮助学生对细胞外液(内环境)的感性认识。

⑵通过资料分析讲解内环境理化性质。

⑶将学生分组讨论“思考与讨论”中的问题。

2、教学难点及解决方法

[教学难点]

⑴内环境的理化性质。⑵内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

[解决方法]

⑴同上。⑵结合图解讲解。

四、课时安排

1课时。

五、教学方法

启发式、讲授法、问题探究法。 教具准备: 挂图、多媒体课件、模型教具

六、学生活动

1、启发学生观察相关图片,帮助理解和掌握新知识。

2、组织学生开展阅读、思考与讨论,资料分析等活动,在活动中引导学生主动建构环境及其理化性质的知识。

七、教学程序

(一)明确目标

(二)重点、难点的学习与目标完成过程

导入:利用教材提供的“问题探讨”来完成。

我们知道生活在水中的单细胞生物(如草履虫),可以直接从水里获取生存必需的养料,并把废物直接排入水中。那么人体的体内细胞,是如何与外界环境进行物质交换的呢?

一、体内细胞生活在细胞外液中

学生阅读教材P2—3相关内容,教师设问:

1、什么叫体液?

2、血液全是体液吗?

3、手和脚有时会磨出“水泡”,“水泡”中的液体主要是什么?

4、什么叫细胞内液?

5、什么叫细胞外液?

6、内环境是指什么?“内”的含义是什么?(“内”与“外”是相对的,从细胞来看,细胞外液属于其生活的外界环境,其内环境为细胞内液;而从人体来看,细胞外液是内环境)

7、组织液、血浆、淋巴液之间的关系如何?

8、血细胞直接生活的内环境是什么?

9、体内绝大多数组织细胞直接生活的内环境是什么?

10、大量的淋巴细胞和吞噬细胞直接生活的内环境是什么?

11、毛细血管壁细胞直接生活的内环境是什么?

12、毛细淋巴管壁细胞直接生活的内环境是什么?

13、人体注射胰岛素可看作进入内环境吗?

14、组织液、血浆和淋巴有什么异同?

15、人的呼吸道,肺泡腔、消化道、输卵管、输尿管和膀胱等内的液体属于内环境吗?

教师结合教科书中的图讲清讲透上述问题。

内环境与外界环境有哪些差别呢?

二、细胞外液的成份

[资料分析]血浆的化学组成。引导学生分析教材P4资料。

讨论:1、如何将表中物质按化学性质进行归类?

2、除表中所列成分外,血浆中还可能含有哪些物质?

血浆中约90%为水;其余10%分别是:无机盐,蛋白质,以及血液运送的物质,包括各种营养物质、各种代谢废物、气体、激素等。细胞外液本质上是一种盐溶液,类似于海水。这在一定程度上反映了生命起源于海洋。

三、细胞外液的渗透压和酸碱度

学生阅读教材P5相关内容,并结合P4表,讨论回答下列问题:

1、细胞外液的理化特性主要指哪些性质?

2、什么叫溶液渗透压?

3、细胞外液渗透压主要由什么决定?

4、正常人血浆的PH是多少?

5、人为什么能保持血浆PH的相对稳定?

6、人体细胞外液的温度一般维持在多少度?

7、在组成血浆的离子中,哪些离子的含量较多?它们可能起什么作用?

8、HCO3-、HPO42-可能起什么作用?

人在剧烈运动时,肌肉组织中会产生大量的乳酸,碳酸等物质;人的食物中往往含有一些碱性物质,如碳酸钠。这些酸性和碱性的物质进入血液后,血液的PH将发生什么变化?

血液中含有许多对酸碱度起缓冲作用的物质——缓冲物质,每一对缓冲物质都是由一种弱酸和相应的一种强碱盐组成的,如H2CO3/NaHCO3、NaH2PO4/Na2HPO4等,当机体剧烈运动时,肌肉中产生大量的乳酸、碳酸等物质,并且进入血液。乳酸进入血液后,就与血液中的碳酸氢钠发生作用,生成乳酸钠和碳酸。碳酸是一种弱酸,而且又可以分解成二氧化碳和水,所以对血液的PH影响不大。血液中增多的二氧化碳会刺激控制呼吸活动的神经中枢,促使呼吸运动增强,增加通气量,从而将二氧化碳排出体外。当碳酸钠进入血液后,就与血液中的碳酸发生作用,形成碳酸氢盐,而过多的碳酸氢盐可以由肾脏排出。这样,由于血液中缓冲物质的调节作用,可以使血液的酸碱度不会发生很大的变化,从而维持在相对稳定的状态。

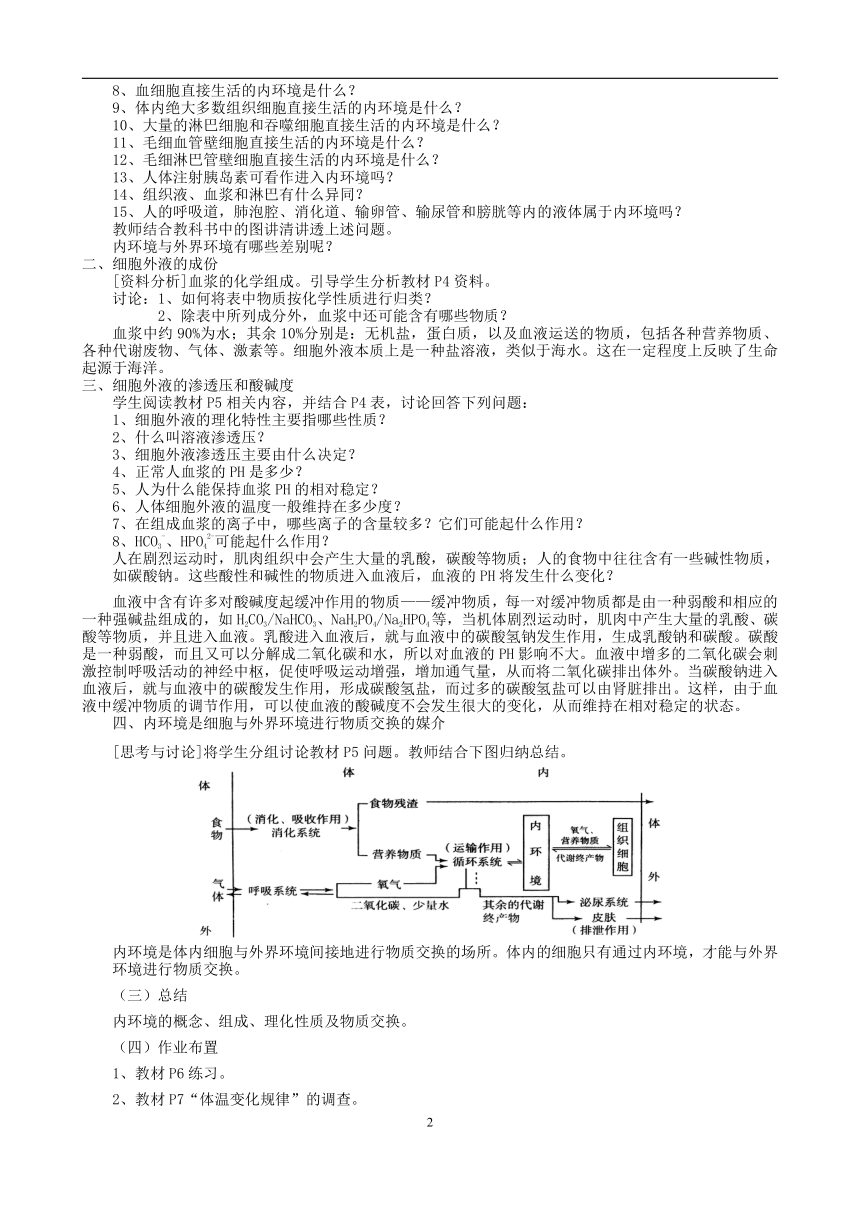

四、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介

[思考与讨论]将学生分组讨论教材P5问题。教师结合下图归纳总结。

/

内环境是体内细胞与外界环境间接地进行物质交换的场所。体内的细胞只有通过内环境,才能与外界环境进行物质交换。

(三)总结

内环境的概念、组成、理化性质及物质交换。

(四)作业布置

1、教材P6练习。

2、教材P7“体温变化规律”的调查。

(五)板书设计

第1章 人体的内环境与稳态

第1节 细胞生活的环境

一、体内细胞生活在细胞外液中

细胞内液

1、体液 血浆

细胞外液 组织液

淋巴

2、内环境的概念

3、内环境成分中三者的关系:

/

二、细胞外液成分

水:90%左右

1、血浆的主要成分 无机盐:1%左右

蛋白质:7%——9%左右

其它物质

2、组织液、淋巴的成分

3、细胞外液本质上是一种盐溶液

三、细胞外液的渗透压和酸碱度

渗透压

1、细胞外液的主要理化性质 酸碱度

温度

2、正常人血浆的PH值

四、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介

/

1.2 内环境稳态的重要性

一、教材分析

本节第1课时包括了“内环境的动态变化”、“对稳态机制的认识”和“内环境稳态的重要意义”三个内容。本节内容是在第一节细胞生活的内环境的基础上,进一步阐明内环境稳态的重要性。学好这一课时,有利于学生对细胞内环境、细胞外液的化学成分等知识的理解和巩固,同时又是学生理解和学习第二章所阐述的通过神经、体液和免疫调节来维持稳态的基础。

本节第2课时内容是生物体维持pH稳定的机制,是在第一课时的基础上,以实验的形式让学生进一步感受内环境的稳态,是对上一节课内容的巩固。在实验过程中进一步阐明内环境维持稳态的机制。本课内容同时也是学生理解和学习第二章所阐述的通过神经、体液和免疫调节来维持稳态的基础。

二、教学目标

1、说明内环境稳态及其生理意义;简述稳态的调节机制。

2、关注内环境稳态与健康的关系。

3、尝试解释生物体维护PH稳定的机制。

三、教学重点、难点及解决方法

1、教学重点及解决方法

[教学重点]

内环境稳态及其生理意义。

[解决方法]

⑴利用“化验单分析”、“体温的日变化规律”、“血浆PH稳定的实验”、“输生理盐水”等感性认识,促进学生稳态概念的建构。

⑵通过稳态失调导致健康问题的实例,启发学生认识内环境,稳态的重要意义。

2、教学难点及解决方法

[教学难点] 同教学重点。

[解决方法] 同教学重点。

四、课时安排

2课时。

五、教学方法

实验法、讲解法。 教具准备: 实验材料,图片或课件。

六、学生活动

1、学生汇报调查结果,观察实验现象,回答问题。

2、学生举例、思考、讨论。

3、完成实验。

七、教学程序

(一)明确目标

(二)重点、难点的学习与目标完成过程

第1课时

上次课结束前布置作业:按照课本上的要求完成“体温日变化规律”的调查。

请同学汇报体温调查的结果,并根据调查结果回答下面的问题:

1、同一个人在一日内的体温变化有何特点?

2、不同的人(年龄、性别不同)体温变化有何异同?

3、人体温的日变化与当地气温的日变化有何差异?

总结:健康人的体温始终接近37℃,处于动态平衡中。

讲述:像体温的变化情况一样,健康人内环境的每一种成分和理化性质都处于动平衡之中,这种动态平衡称之为稳态,内环境的稳定是机体进行正常生命活动的必要条件。这节课我们一起来学习“第2节 内环境稳态的重要性”。

体温是内环境理化性质的一个方面,调查结果证明体温处于动态平衡中。那么有哪些事实可以证明内环境的PH和渗透压也处于动态平衡中呢?

下面我们首先来观察一个演示实验。教师演示实验过程,引导学生观察实验现象。

取甲乙两个洁净试管,向甲内加入血浆,乙内加入等量蒸馏水,用PH试纸检测。然后,向甲、乙内各滴入等量的几滴HCl或NaOH,摇匀后,再用PH试纸检测。

教师展示实验结果,提问:

甲、乙两支试管在加入酸或碱后的PH变化有何不同?由此可以得出什么结论?

内环境的理化性质除温度、酸碱度外,还有渗透压,内环境的渗透压是否也处于动态平衡中呢?请同学们举例说明。

内环境中的化学成分是如何变化的呢?

出示课本“问题探讨”中的血液生化六项检查化验单。先说明各检查项目与健康状况的关系,然后提问:

1、每种成分的参考值(正常值)都有一个变化范围,这说明了什么?

2、从化验单上看,每种成分的指标是否正常?

根据以上内容,引导学生总结稳态概念。

教师强调:⑴稳态不是恒定不变,而是相对恒定的一种动态变化;⑵这种动态变化保持在一定范围内。

简要介绍稳态概念的提出和发展,并说明稳态概念已成为生命科学的一大基本概念(详细内容可参考教材中的“科学史话”)

内环境稳态是怎样实现的呢?

下面以内环境中的营养物质、代谢废物、O2、CO2等化学成分为例来分析。

请学生利用自己制作的课件或图解,回顾内环境中的营养物质、代谢废物、O2、CO2等化学成分的来源与去路。

说明这些成分要保持相对稳定,首先与消化、呼吸、循环、泌尿等系统的功能及细胞代谢功能的实现有直接关系。其次与各器官、系统的协调有关。

机体内各个器官、系统,为什么能保持一致?

简要介绍人类对机体维持稳态机制的认识过程,指出目前普遍认为,神经一体液一免疫调节网络是维持稳态的主要调节机制。

机体对稳态进行调节的能力是有限的,当外界环境变化过于剧烈,或人体自身的调节功能出现障碍,内环境稳态就会遭到破坏。内环境稳态遭破坏后会出现什么现象呢?

请同学们列举几个稳态失调的病例,说明症状和危害。在同学充分列举的基础上,教师给予适度的补充和修正。

为什么内环境稳态失调后,会对机体造成危害?引导学生从细胞代谢需要的物质和条件进行分析,最后总结出:内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

如何预防内环境稳态失调、保持机体健康?引导学生从外界环境和机体自身调节能力两方面去思考。即通过加强自我保健,减少外界环境变化对机体的不良影响, 同时增强机体的调节能力以适应多变的外环境。

具体如何做?学生讨论,总结。

1、保护我们的生存环境,防治环境污染。

2、加强自我保健,为机体保持健康创造有利条件。尤其是处于比较恶劣的工作环境中的人,更应注意自身保健,如边防战士注意保暖、炼钢工人降温、抗洪战士注意补充水盐等。了解这些知识后才能懂得如何关爱自身和他人。

3、加强体育锻炼,增强本质,提高机体适应外界环境的能力。

(三)总结

内环境稳态是生命系统的特征,也是机体存活的条件。它让每一个细胞分享,又靠所有细胞共建。

(四)作业布置

教材P11练习。

(五)板书设计

第2节 内环境稳态的重要性

一、内环境的动态变化

体温

1、内环境动态变化的实例 血浆PH

血浆渗透压

概念

2、稳态 内环境稳态不是绝对稳定而是动态的相对稳定

说明

内环境实质指内环境理化性质保持动态的稳定

二、对稳态调节机制的认识

呼吸系统

1、直接与物质交换有关的系统 消化系统

泌尿系统

循环系统

神经系统

2、参与调节稳态的系统 内分泌系统

免疫系统

三、内环境稳态的重要意义

1、是机体进行正常活动的必要条件

血液中Ca、P含量低→骨软化(成人)、佝偻病(少儿)、抽搐

2、稳态破坏后的危害 血液中Ca过高→肌无力

血浆蛋白低→组织水肿

温度、PH偏高、偏低→代谢紊乱

第2课时

导入:前面我们已经学习了人体维持内环境PH稳定的知识,这节课我们将通过具体实验来验证一下。

一、原理解读

生物材料中含有缓冲对如NaH2PO4/Na2HPO4、H2CO3/NaHCO3等,它们能够对酸碱度的变化起缓冲作用。此外,机体还可以通过对生理活动进行调节来维持PH稳定。

二、实验目的

通过比较自来水、缓冲液和生物材料在加入酸或碱后PH的变化,推测生物是如何维持PH稳定的。

三、实验材料的准备

实验试剂的配制方法

①0.1mol/L NaOH:将4gNaOH放在1L的烧杯内,缓缓加入500mL蒸馏水,不停地搅拌直至溶解。然后定容至1000mL。

②0.1mol/L HCL:将8mL浓盐酸加于500mL蒸馏水中,再定容至1000mL。

③PH=7的磷酸缓冲溶液:先配制0.1mol/L Na2HPO4和0.1mol/L NaH2PO4两种溶液。具体配制方法如下:将26.8g NaHPO4·7H2O在容量瓶中溶解再定容至1000mL;将13.8gNaH2PO4·H2O在容量瓶内溶解再定容至1000mL。然后将这两种溶液混合,可通过调整两种溶液的比例将混合液调至所需的PH。

④肝匀浆:将10g新鲜的或冷冻的肝放入100mL蒸馏水中,用匀浆机或研钵捣碎(肝的用量会影响匀浆的缓冲能力)。

⑤马铃薯匀浆:将10g马铃薯块茎放入100mL蒸馏水中,用匀浆机或研钵捣碎(材料的用量会影响匀浆的缓冲能力)。

⑥黄瓜匀浆:配制方法同上。

⑦鸡蛋清:用水5:1稀释鸡蛋清,搅拌均匀。

四、教学策略

1、重视组织教学,提高实验效率。本实验的组织形式以小组活动为主,教师应对小组活动给予指导。进行实验操作时,小组成员应进行合理分工,以确保在规定的时间内完成实验。绘制PH变化曲线图适宜以个人为单位进行,这样能使每个同学都得到锻炼的机会。进行讨论时,应以小组为单位,以利相互启发、集思广益。实验结束后的总结,则应当面向全体学生。

2、加强讨论和总结,落实教学目标。由于时间紧张,实验课草草收场是常有的事情。这样做的结果是,课上做得热热闹闹,课下忘得干干净净,不利于全面提高学生的实验能力和落实教学目标。因此,教师在课前要精心安排好实验课的各个环节,在课堂上要有效地进行调控,保证最后有足够的时间进行讨论和总结。为便于开展实验后的讨论,应倡导学生带着问题做实验,在动手操作的同时,积极动脑思考,这样才能使讨论深入而有效。本实验中的讨论题2和3涉及缓冲作用的机理,需要利用化学知识才能解释清楚,教师在课前应查阅相关的化学教材或请教化学老师,既给自己补充相关知识,也可了解学生的化学基础。

五、实验步骤

按教材P10相关内容指导学生完成实验。

六、实验结论

七、讨论

指导学生完成教材P10讨论题。

(三)总结

生物体是如何维持PH稳定的。

(四)作业布置

1、完成实验报告。

2、教材P13自我检测。

(五)板书设计

生物体维持PH稳定的机制

实验目的

↓

实验材料

↓

实验步骤

↓

实验结论

↓

讨论

1.1 细胞生活的环境

一、教材分析

《细胞生活的环境》一节包括体内细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、细胞外液的理化性质、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介等内容。这些内容,是课程标准所规定的“说明稳态的生理意义”的基础。本节内容的重要任务是构建内环境这一核心概念,而教材并没有一开始就阐述什么是“人体内环境”,而先放眼生命世界中“细胞生活的环境”这样的广阔视角。这样,既可以和《分子与细胞》衔接,利用学生已有的知识经验,又能激发学生的学习兴趣。内环境这一概念,包括本节主要内容以及后续学习内容内环境稳态的重要性等。该核心概念的构建有助于学生理解生命活动的本质,了解系统分析的思想和方法,提高对生命系统与环境关系的认识。

从个体层次看,本章内容与第2章的内容联系紧密。本章内容是理解第2章所阐述的通过神经、体液和免疫调节来维持稳态的基础。内环境稳态究竟是如何维持的,本章仅仅作简要交代,有关内容将在第2章作深入探讨。本章内容又不仅与第2章有联系:稳态是包括种群、群落、生态系统等各层次生命系统的共同特征,因此,本章是学习本书其他章节的基础,并在一定程度上起着统领全书的作用。

二、教学目标

1、描述内环境的组成和理化性质。

2、说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

3、尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。

三、教学重点、难点及解决方法

1、教学重点及解决方法

[教学重点]

⑴内环境的组成和理化性质。⑵内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

[解决方法]

⑴充分利用学生已有的知识、经验和图片搭建学习新知识的桥梁,帮助学生对细胞外液(内环境)的感性认识。

⑵通过资料分析讲解内环境理化性质。

⑶将学生分组讨论“思考与讨论”中的问题。

2、教学难点及解决方法

[教学难点]

⑴内环境的理化性质。⑵内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

[解决方法]

⑴同上。⑵结合图解讲解。

四、课时安排

1课时。

五、教学方法

启发式、讲授法、问题探究法。 教具准备: 挂图、多媒体课件、模型教具

六、学生活动

1、启发学生观察相关图片,帮助理解和掌握新知识。

2、组织学生开展阅读、思考与讨论,资料分析等活动,在活动中引导学生主动建构环境及其理化性质的知识。

七、教学程序

(一)明确目标

(二)重点、难点的学习与目标完成过程

导入:利用教材提供的“问题探讨”来完成。

我们知道生活在水中的单细胞生物(如草履虫),可以直接从水里获取生存必需的养料,并把废物直接排入水中。那么人体的体内细胞,是如何与外界环境进行物质交换的呢?

一、体内细胞生活在细胞外液中

学生阅读教材P2—3相关内容,教师设问:

1、什么叫体液?

2、血液全是体液吗?

3、手和脚有时会磨出“水泡”,“水泡”中的液体主要是什么?

4、什么叫细胞内液?

5、什么叫细胞外液?

6、内环境是指什么?“内”的含义是什么?(“内”与“外”是相对的,从细胞来看,细胞外液属于其生活的外界环境,其内环境为细胞内液;而从人体来看,细胞外液是内环境)

7、组织液、血浆、淋巴液之间的关系如何?

8、血细胞直接生活的内环境是什么?

9、体内绝大多数组织细胞直接生活的内环境是什么?

10、大量的淋巴细胞和吞噬细胞直接生活的内环境是什么?

11、毛细血管壁细胞直接生活的内环境是什么?

12、毛细淋巴管壁细胞直接生活的内环境是什么?

13、人体注射胰岛素可看作进入内环境吗?

14、组织液、血浆和淋巴有什么异同?

15、人的呼吸道,肺泡腔、消化道、输卵管、输尿管和膀胱等内的液体属于内环境吗?

教师结合教科书中的图讲清讲透上述问题。

内环境与外界环境有哪些差别呢?

二、细胞外液的成份

[资料分析]血浆的化学组成。引导学生分析教材P4资料。

讨论:1、如何将表中物质按化学性质进行归类?

2、除表中所列成分外,血浆中还可能含有哪些物质?

血浆中约90%为水;其余10%分别是:无机盐,蛋白质,以及血液运送的物质,包括各种营养物质、各种代谢废物、气体、激素等。细胞外液本质上是一种盐溶液,类似于海水。这在一定程度上反映了生命起源于海洋。

三、细胞外液的渗透压和酸碱度

学生阅读教材P5相关内容,并结合P4表,讨论回答下列问题:

1、细胞外液的理化特性主要指哪些性质?

2、什么叫溶液渗透压?

3、细胞外液渗透压主要由什么决定?

4、正常人血浆的PH是多少?

5、人为什么能保持血浆PH的相对稳定?

6、人体细胞外液的温度一般维持在多少度?

7、在组成血浆的离子中,哪些离子的含量较多?它们可能起什么作用?

8、HCO3-、HPO42-可能起什么作用?

人在剧烈运动时,肌肉组织中会产生大量的乳酸,碳酸等物质;人的食物中往往含有一些碱性物质,如碳酸钠。这些酸性和碱性的物质进入血液后,血液的PH将发生什么变化?

血液中含有许多对酸碱度起缓冲作用的物质——缓冲物质,每一对缓冲物质都是由一种弱酸和相应的一种强碱盐组成的,如H2CO3/NaHCO3、NaH2PO4/Na2HPO4等,当机体剧烈运动时,肌肉中产生大量的乳酸、碳酸等物质,并且进入血液。乳酸进入血液后,就与血液中的碳酸氢钠发生作用,生成乳酸钠和碳酸。碳酸是一种弱酸,而且又可以分解成二氧化碳和水,所以对血液的PH影响不大。血液中增多的二氧化碳会刺激控制呼吸活动的神经中枢,促使呼吸运动增强,增加通气量,从而将二氧化碳排出体外。当碳酸钠进入血液后,就与血液中的碳酸发生作用,形成碳酸氢盐,而过多的碳酸氢盐可以由肾脏排出。这样,由于血液中缓冲物质的调节作用,可以使血液的酸碱度不会发生很大的变化,从而维持在相对稳定的状态。

四、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介

[思考与讨论]将学生分组讨论教材P5问题。教师结合下图归纳总结。

/

内环境是体内细胞与外界环境间接地进行物质交换的场所。体内的细胞只有通过内环境,才能与外界环境进行物质交换。

(三)总结

内环境的概念、组成、理化性质及物质交换。

(四)作业布置

1、教材P6练习。

2、教材P7“体温变化规律”的调查。

(五)板书设计

第1章 人体的内环境与稳态

第1节 细胞生活的环境

一、体内细胞生活在细胞外液中

细胞内液

1、体液 血浆

细胞外液 组织液

淋巴

2、内环境的概念

3、内环境成分中三者的关系:

/

二、细胞外液成分

水:90%左右

1、血浆的主要成分 无机盐:1%左右

蛋白质:7%——9%左右

其它物质

2、组织液、淋巴的成分

3、细胞外液本质上是一种盐溶液

三、细胞外液的渗透压和酸碱度

渗透压

1、细胞外液的主要理化性质 酸碱度

温度

2、正常人血浆的PH值

四、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介

/

1.2 内环境稳态的重要性

一、教材分析

本节第1课时包括了“内环境的动态变化”、“对稳态机制的认识”和“内环境稳态的重要意义”三个内容。本节内容是在第一节细胞生活的内环境的基础上,进一步阐明内环境稳态的重要性。学好这一课时,有利于学生对细胞内环境、细胞外液的化学成分等知识的理解和巩固,同时又是学生理解和学习第二章所阐述的通过神经、体液和免疫调节来维持稳态的基础。

本节第2课时内容是生物体维持pH稳定的机制,是在第一课时的基础上,以实验的形式让学生进一步感受内环境的稳态,是对上一节课内容的巩固。在实验过程中进一步阐明内环境维持稳态的机制。本课内容同时也是学生理解和学习第二章所阐述的通过神经、体液和免疫调节来维持稳态的基础。

二、教学目标

1、说明内环境稳态及其生理意义;简述稳态的调节机制。

2、关注内环境稳态与健康的关系。

3、尝试解释生物体维护PH稳定的机制。

三、教学重点、难点及解决方法

1、教学重点及解决方法

[教学重点]

内环境稳态及其生理意义。

[解决方法]

⑴利用“化验单分析”、“体温的日变化规律”、“血浆PH稳定的实验”、“输生理盐水”等感性认识,促进学生稳态概念的建构。

⑵通过稳态失调导致健康问题的实例,启发学生认识内环境,稳态的重要意义。

2、教学难点及解决方法

[教学难点] 同教学重点。

[解决方法] 同教学重点。

四、课时安排

2课时。

五、教学方法

实验法、讲解法。 教具准备: 实验材料,图片或课件。

六、学生活动

1、学生汇报调查结果,观察实验现象,回答问题。

2、学生举例、思考、讨论。

3、完成实验。

七、教学程序

(一)明确目标

(二)重点、难点的学习与目标完成过程

第1课时

上次课结束前布置作业:按照课本上的要求完成“体温日变化规律”的调查。

请同学汇报体温调查的结果,并根据调查结果回答下面的问题:

1、同一个人在一日内的体温变化有何特点?

2、不同的人(年龄、性别不同)体温变化有何异同?

3、人体温的日变化与当地气温的日变化有何差异?

总结:健康人的体温始终接近37℃,处于动态平衡中。

讲述:像体温的变化情况一样,健康人内环境的每一种成分和理化性质都处于动平衡之中,这种动态平衡称之为稳态,内环境的稳定是机体进行正常生命活动的必要条件。这节课我们一起来学习“第2节 内环境稳态的重要性”。

体温是内环境理化性质的一个方面,调查结果证明体温处于动态平衡中。那么有哪些事实可以证明内环境的PH和渗透压也处于动态平衡中呢?

下面我们首先来观察一个演示实验。教师演示实验过程,引导学生观察实验现象。

取甲乙两个洁净试管,向甲内加入血浆,乙内加入等量蒸馏水,用PH试纸检测。然后,向甲、乙内各滴入等量的几滴HCl或NaOH,摇匀后,再用PH试纸检测。

教师展示实验结果,提问:

甲、乙两支试管在加入酸或碱后的PH变化有何不同?由此可以得出什么结论?

内环境的理化性质除温度、酸碱度外,还有渗透压,内环境的渗透压是否也处于动态平衡中呢?请同学们举例说明。

内环境中的化学成分是如何变化的呢?

出示课本“问题探讨”中的血液生化六项检查化验单。先说明各检查项目与健康状况的关系,然后提问:

1、每种成分的参考值(正常值)都有一个变化范围,这说明了什么?

2、从化验单上看,每种成分的指标是否正常?

根据以上内容,引导学生总结稳态概念。

教师强调:⑴稳态不是恒定不变,而是相对恒定的一种动态变化;⑵这种动态变化保持在一定范围内。

简要介绍稳态概念的提出和发展,并说明稳态概念已成为生命科学的一大基本概念(详细内容可参考教材中的“科学史话”)

内环境稳态是怎样实现的呢?

下面以内环境中的营养物质、代谢废物、O2、CO2等化学成分为例来分析。

请学生利用自己制作的课件或图解,回顾内环境中的营养物质、代谢废物、O2、CO2等化学成分的来源与去路。

说明这些成分要保持相对稳定,首先与消化、呼吸、循环、泌尿等系统的功能及细胞代谢功能的实现有直接关系。其次与各器官、系统的协调有关。

机体内各个器官、系统,为什么能保持一致?

简要介绍人类对机体维持稳态机制的认识过程,指出目前普遍认为,神经一体液一免疫调节网络是维持稳态的主要调节机制。

机体对稳态进行调节的能力是有限的,当外界环境变化过于剧烈,或人体自身的调节功能出现障碍,内环境稳态就会遭到破坏。内环境稳态遭破坏后会出现什么现象呢?

请同学们列举几个稳态失调的病例,说明症状和危害。在同学充分列举的基础上,教师给予适度的补充和修正。

为什么内环境稳态失调后,会对机体造成危害?引导学生从细胞代谢需要的物质和条件进行分析,最后总结出:内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

如何预防内环境稳态失调、保持机体健康?引导学生从外界环境和机体自身调节能力两方面去思考。即通过加强自我保健,减少外界环境变化对机体的不良影响, 同时增强机体的调节能力以适应多变的外环境。

具体如何做?学生讨论,总结。

1、保护我们的生存环境,防治环境污染。

2、加强自我保健,为机体保持健康创造有利条件。尤其是处于比较恶劣的工作环境中的人,更应注意自身保健,如边防战士注意保暖、炼钢工人降温、抗洪战士注意补充水盐等。了解这些知识后才能懂得如何关爱自身和他人。

3、加强体育锻炼,增强本质,提高机体适应外界环境的能力。

(三)总结

内环境稳态是生命系统的特征,也是机体存活的条件。它让每一个细胞分享,又靠所有细胞共建。

(四)作业布置

教材P11练习。

(五)板书设计

第2节 内环境稳态的重要性

一、内环境的动态变化

体温

1、内环境动态变化的实例 血浆PH

血浆渗透压

概念

2、稳态 内环境稳态不是绝对稳定而是动态的相对稳定

说明

内环境实质指内环境理化性质保持动态的稳定

二、对稳态调节机制的认识

呼吸系统

1、直接与物质交换有关的系统 消化系统

泌尿系统

循环系统

神经系统

2、参与调节稳态的系统 内分泌系统

免疫系统

三、内环境稳态的重要意义

1、是机体进行正常活动的必要条件

血液中Ca、P含量低→骨软化(成人)、佝偻病(少儿)、抽搐

2、稳态破坏后的危害 血液中Ca过高→肌无力

血浆蛋白低→组织水肿

温度、PH偏高、偏低→代谢紊乱

第2课时

导入:前面我们已经学习了人体维持内环境PH稳定的知识,这节课我们将通过具体实验来验证一下。

一、原理解读

生物材料中含有缓冲对如NaH2PO4/Na2HPO4、H2CO3/NaHCO3等,它们能够对酸碱度的变化起缓冲作用。此外,机体还可以通过对生理活动进行调节来维持PH稳定。

二、实验目的

通过比较自来水、缓冲液和生物材料在加入酸或碱后PH的变化,推测生物是如何维持PH稳定的。

三、实验材料的准备

实验试剂的配制方法

①0.1mol/L NaOH:将4gNaOH放在1L的烧杯内,缓缓加入500mL蒸馏水,不停地搅拌直至溶解。然后定容至1000mL。

②0.1mol/L HCL:将8mL浓盐酸加于500mL蒸馏水中,再定容至1000mL。

③PH=7的磷酸缓冲溶液:先配制0.1mol/L Na2HPO4和0.1mol/L NaH2PO4两种溶液。具体配制方法如下:将26.8g NaHPO4·7H2O在容量瓶中溶解再定容至1000mL;将13.8gNaH2PO4·H2O在容量瓶内溶解再定容至1000mL。然后将这两种溶液混合,可通过调整两种溶液的比例将混合液调至所需的PH。

④肝匀浆:将10g新鲜的或冷冻的肝放入100mL蒸馏水中,用匀浆机或研钵捣碎(肝的用量会影响匀浆的缓冲能力)。

⑤马铃薯匀浆:将10g马铃薯块茎放入100mL蒸馏水中,用匀浆机或研钵捣碎(材料的用量会影响匀浆的缓冲能力)。

⑥黄瓜匀浆:配制方法同上。

⑦鸡蛋清:用水5:1稀释鸡蛋清,搅拌均匀。

四、教学策略

1、重视组织教学,提高实验效率。本实验的组织形式以小组活动为主,教师应对小组活动给予指导。进行实验操作时,小组成员应进行合理分工,以确保在规定的时间内完成实验。绘制PH变化曲线图适宜以个人为单位进行,这样能使每个同学都得到锻炼的机会。进行讨论时,应以小组为单位,以利相互启发、集思广益。实验结束后的总结,则应当面向全体学生。

2、加强讨论和总结,落实教学目标。由于时间紧张,实验课草草收场是常有的事情。这样做的结果是,课上做得热热闹闹,课下忘得干干净净,不利于全面提高学生的实验能力和落实教学目标。因此,教师在课前要精心安排好实验课的各个环节,在课堂上要有效地进行调控,保证最后有足够的时间进行讨论和总结。为便于开展实验后的讨论,应倡导学生带着问题做实验,在动手操作的同时,积极动脑思考,这样才能使讨论深入而有效。本实验中的讨论题2和3涉及缓冲作用的机理,需要利用化学知识才能解释清楚,教师在课前应查阅相关的化学教材或请教化学老师,既给自己补充相关知识,也可了解学生的化学基础。

五、实验步骤

按教材P10相关内容指导学生完成实验。

六、实验结论

七、讨论

指导学生完成教材P10讨论题。

(三)总结

生物体是如何维持PH稳定的。

(四)作业布置

1、完成实验报告。

2、教材P13自我检测。

(五)板书设计

生物体维持PH稳定的机制

实验目的

↓

实验材料

↓

实验步骤

↓

实验结论

↓

讨论

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园