3.11.2短文二篇之记承天寺夜游(同步课件)

文档属性

| 名称 | 3.11.2短文二篇之记承天寺夜游(同步课件) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-07-25 11:44:54 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。记承天寺夜游[慕联教育同步课程] 课程编号:TS1711010201R81031002XY

慕课联盟课程开发中心 www.moocun.com

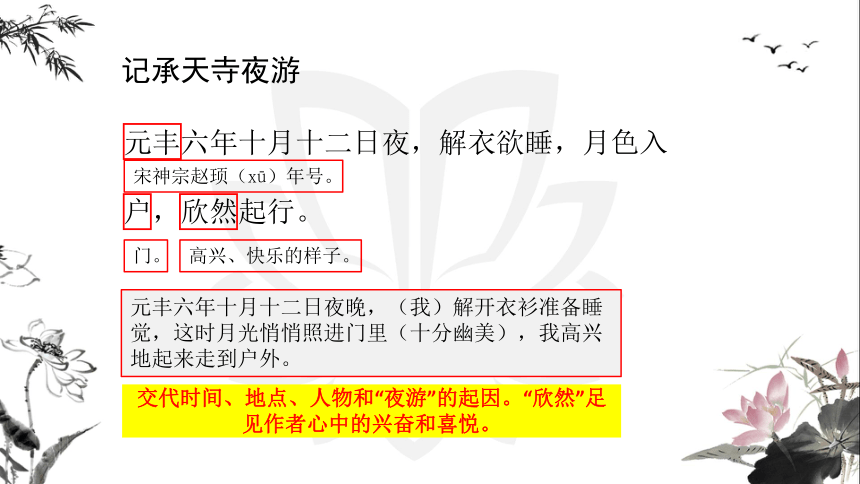

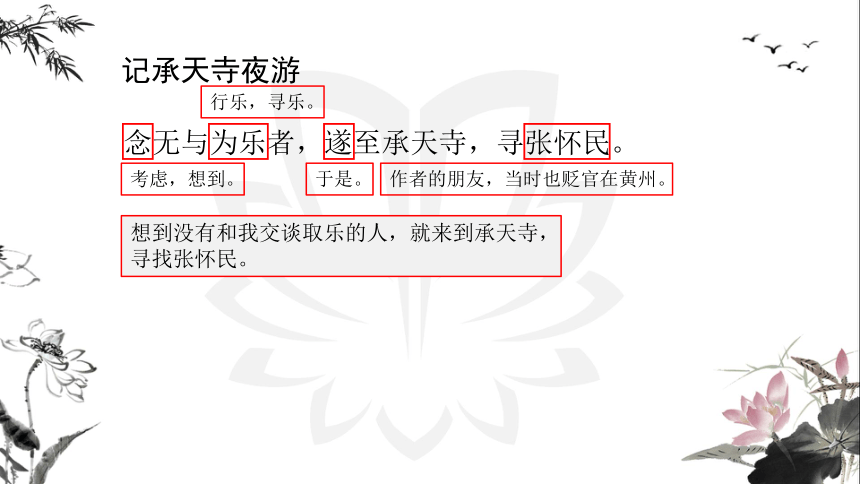

余尔 学习目标了解作者苏轼及写作背景理清课文内容探究文章写作特色了解作者苏轼及写作背景壹苏轼 苏轼,字子瞻,号东坡居士,眉山人。与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。他擅长诗词、散文,是北宋著名的文学家,“唐宋八大家”之一。代表作品有《赤壁赋》《石钟山记》《题西林壁》《赠刘景文》《饮湖上初晴后雨》等。背景资料 文章写于苏轼被贬黄州期间。苏轼罹文字狱,被贬为黄州团练副使,受到监视,近乎流放,心中忧郁,但他仍有进取之心。月夜游承天寺正是这种心情的释放。梳理课文内容贰记承天寺夜游 “记”即游记;“承天寺”在今湖北黄冈南,点明游的地点;“夜”点明时间。题目点明文章的写作内容,简洁、概括性强。记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。宋神宗赵顼(xū)年号。元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣衫准备睡觉,这时月光悄悄照进门里(十分幽美),我高兴地起来走到户外。交代时间、地点、人物和“夜游”的起因。“欣然”足见作者心中的兴奋和喜悦。门。高兴、快乐的样子。记承天寺夜游念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。考虑,想到。想到没有和我交谈取乐的人,就来到承天寺,寻找张怀民。行乐,寻乐。于是。作者的朋友,当时也贬官在黄州。记承天寺夜游怀民亦未寝,相与步于中庭。共同,一起。院子里。张怀民也还没有睡,(于是)我们一起在院子里散步。“亦未寝”,说明张怀民和作者处境相同,情怀一致。见明月而“未寝”,正是贬官之人郁郁寡欢的体现。记承天寺夜游庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。(月光)照在庭院里好像一片积水澄澈透明,水中仿佛有藻、荇交错纵横,大概是竹柏枝叶的影子。形容水的澄澈。均为水生植物。交错纵横。大概是。“积水空明”用比喻的手法写出月光的澄澈透明,“藻、荇交横”可以推见月光之清。作者以高度凝练的笔墨,点染出一幅空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙图景。记承天寺夜游何夜无月?何处无竹柏?哪个夜晚没有月光?哪个地方没有竹子和松柏啊?记承天寺夜游但少闲人如吾两人者耳。只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。只是。清闲的人。语气词,相当于“罢了”。寥寥数语,意味隽永。贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲、性情的旷达……种种感情尽在其中。记承天寺夜游归纳总结记承天寺夜游叙事——赏月缘由写景——庭下月景悲凉苦闷

豁达乐观积水空明藻荇交横景色宜人抒情——愉悦苦闷两岸石壁青林翠竹贬居寂寞但少闲人如吾两人点睛之笔探究文章写作特色叁写作特色 文章叙事简明扼要,“元丰六年十月十二日夜”,起笔就扣住了“夜游”的“夜”字,径入题旨。“解衣欲睡,月色入户”,又把前面提到的“夜”具体化了。更重要的是,点出了“夜”的特点是月色溶溶,而非月黑风高。作者抓住这个特点,铺展文墨,简洁入题。

本文绘景特色鲜明,“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,全句无一字写月,而又无一字不在写月。月光临照,“庭下如积水空明”,可以推见月色之明;“水中藻、荇交横”,可以推见月光之清。月光透过竹柏枝叶,投影到地上,才会形成如此奇妙的景象。由此可见,作者写景紧扣“月”字,从竹柏之影入手,独具匠心。(1)叙事简约,写景富有特色写作特色 本文虽然以写景为主,但景中有情,如作者见“月色入户”,则“欣然起行”,欢欣之情,溢于言表。“念无与为乐者”“遂”“寻”等无不显露出作者那微妙变化的思想感情。结尾更是用点睛之笔表达了作者虽遭贬谪仍强作轻松愉快的苦闷心情。(2)景中有情,情景交融主题归纳 这篇游记通过对庭院月光的描写,创造了一个清幽宁静的艺术境界,表达了作者复杂微妙的心境,贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲都包含其中。了解了苏轼及写作背景理清了课文内容学习小结探究了文章写作特色亲爱的同学,课后请做一下习题测试,假如达到90分以上,就说明你已经很好的掌握了这节课的内容,有关情况将记录在你的学习记录上,亲爱的同学再见!慕联提醒

慕课联盟课程开发中心 www.moocun.com

余尔 学习目标了解作者苏轼及写作背景理清课文内容探究文章写作特色了解作者苏轼及写作背景壹苏轼 苏轼,字子瞻,号东坡居士,眉山人。与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。他擅长诗词、散文,是北宋著名的文学家,“唐宋八大家”之一。代表作品有《赤壁赋》《石钟山记》《题西林壁》《赠刘景文》《饮湖上初晴后雨》等。背景资料 文章写于苏轼被贬黄州期间。苏轼罹文字狱,被贬为黄州团练副使,受到监视,近乎流放,心中忧郁,但他仍有进取之心。月夜游承天寺正是这种心情的释放。梳理课文内容贰记承天寺夜游 “记”即游记;“承天寺”在今湖北黄冈南,点明游的地点;“夜”点明时间。题目点明文章的写作内容,简洁、概括性强。记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。宋神宗赵顼(xū)年号。元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣衫准备睡觉,这时月光悄悄照进门里(十分幽美),我高兴地起来走到户外。交代时间、地点、人物和“夜游”的起因。“欣然”足见作者心中的兴奋和喜悦。门。高兴、快乐的样子。记承天寺夜游念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。考虑,想到。想到没有和我交谈取乐的人,就来到承天寺,寻找张怀民。行乐,寻乐。于是。作者的朋友,当时也贬官在黄州。记承天寺夜游怀民亦未寝,相与步于中庭。共同,一起。院子里。张怀民也还没有睡,(于是)我们一起在院子里散步。“亦未寝”,说明张怀民和作者处境相同,情怀一致。见明月而“未寝”,正是贬官之人郁郁寡欢的体现。记承天寺夜游庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。(月光)照在庭院里好像一片积水澄澈透明,水中仿佛有藻、荇交错纵横,大概是竹柏枝叶的影子。形容水的澄澈。均为水生植物。交错纵横。大概是。“积水空明”用比喻的手法写出月光的澄澈透明,“藻、荇交横”可以推见月光之清。作者以高度凝练的笔墨,点染出一幅空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙图景。记承天寺夜游何夜无月?何处无竹柏?哪个夜晚没有月光?哪个地方没有竹子和松柏啊?记承天寺夜游但少闲人如吾两人者耳。只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。只是。清闲的人。语气词,相当于“罢了”。寥寥数语,意味隽永。贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲、性情的旷达……种种感情尽在其中。记承天寺夜游归纳总结记承天寺夜游叙事——赏月缘由写景——庭下月景悲凉苦闷

豁达乐观积水空明藻荇交横景色宜人抒情——愉悦苦闷两岸石壁青林翠竹贬居寂寞但少闲人如吾两人点睛之笔探究文章写作特色叁写作特色 文章叙事简明扼要,“元丰六年十月十二日夜”,起笔就扣住了“夜游”的“夜”字,径入题旨。“解衣欲睡,月色入户”,又把前面提到的“夜”具体化了。更重要的是,点出了“夜”的特点是月色溶溶,而非月黑风高。作者抓住这个特点,铺展文墨,简洁入题。

本文绘景特色鲜明,“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,全句无一字写月,而又无一字不在写月。月光临照,“庭下如积水空明”,可以推见月色之明;“水中藻、荇交横”,可以推见月光之清。月光透过竹柏枝叶,投影到地上,才会形成如此奇妙的景象。由此可见,作者写景紧扣“月”字,从竹柏之影入手,独具匠心。(1)叙事简约,写景富有特色写作特色 本文虽然以写景为主,但景中有情,如作者见“月色入户”,则“欣然起行”,欢欣之情,溢于言表。“念无与为乐者”“遂”“寻”等无不显露出作者那微妙变化的思想感情。结尾更是用点睛之笔表达了作者虽遭贬谪仍强作轻松愉快的苦闷心情。(2)景中有情,情景交融主题归纳 这篇游记通过对庭院月光的描写,创造了一个清幽宁静的艺术境界,表达了作者复杂微妙的心境,贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲都包含其中。了解了苏轼及写作背景理清了课文内容学习小结探究了文章写作特色亲爱的同学,课后请做一下习题测试,假如达到90分以上,就说明你已经很好的掌握了这节课的内容,有关情况将记录在你的学习记录上,亲爱的同学再见!慕联提醒

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读