11 短文二篇《记承天寺夜游》教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇《记承天寺夜游》教案(表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-08-04 09:26:26 | ||

图片预览

文档简介

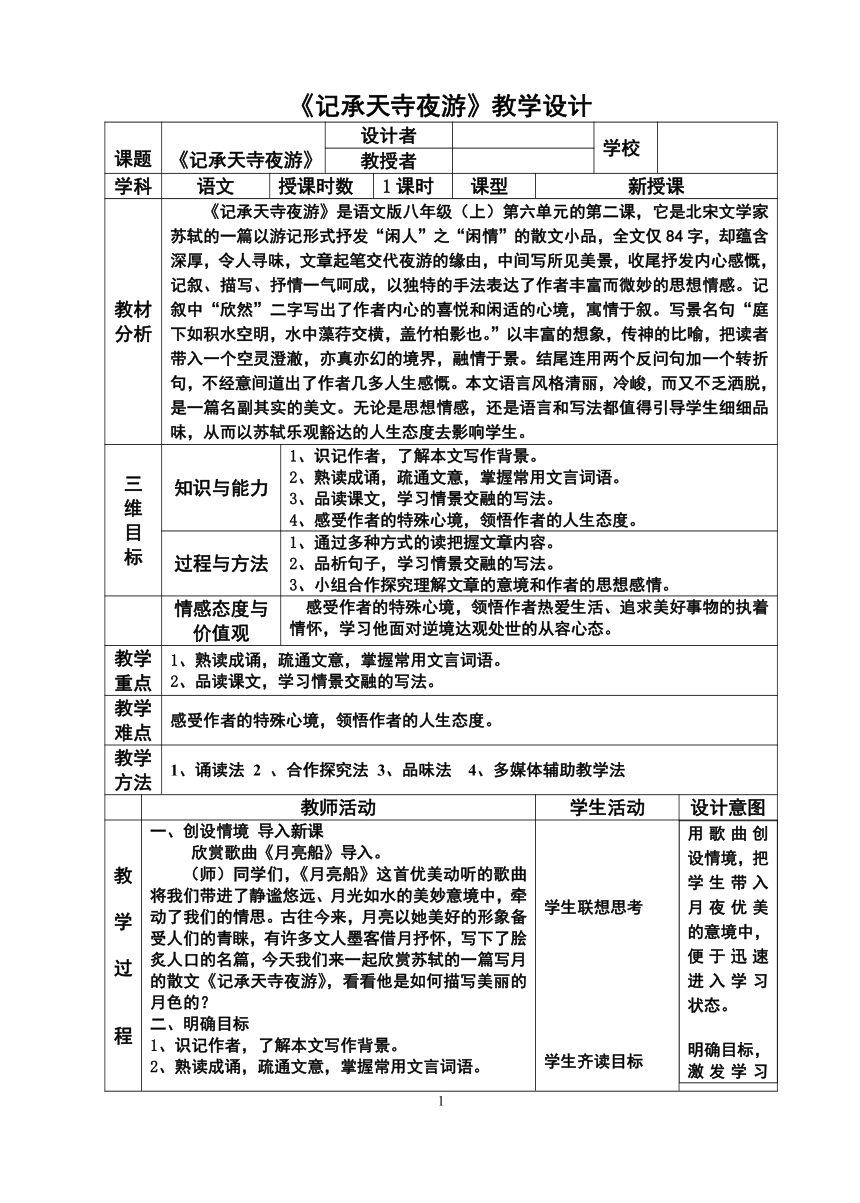

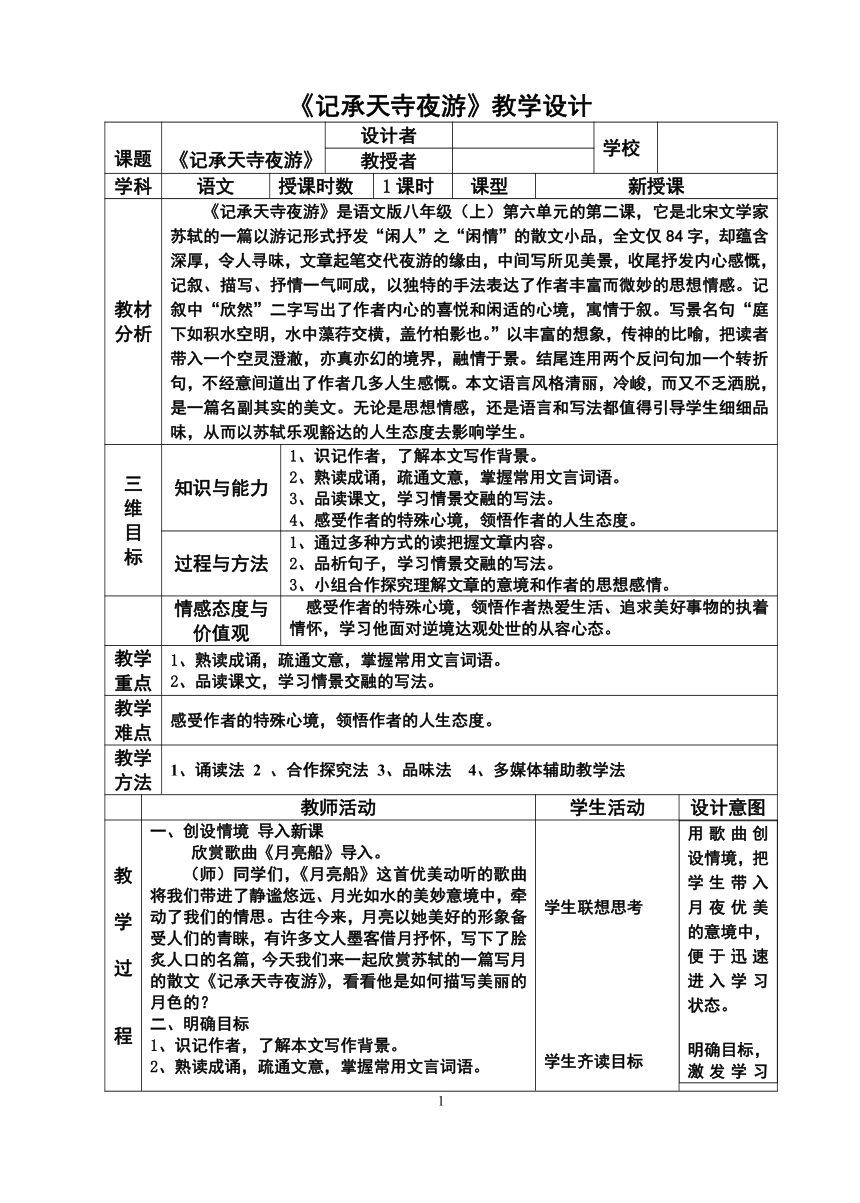

《记承天寺夜游》教学设计

课题

《记承天寺夜游》

设计者

学校

教授者

学科

语文

授课时数

1课时

课型

新授课

教材分析

《记承天寺夜游》是语文版八年级(上)第六单元的第二课,它是北宋文学家苏轼的一篇以游记形式抒发“闲人”之“闲情”的散文小品,全文仅84字,却蕴含深厚,令人寻味,文章起笔交代夜游的缘由,中间写所见美景,收尾抒发内心感慨,记叙、描写、抒情一气呵成,以独特的手法表达了作者丰富而微妙的思想情感。记叙中“欣然”二字写出了作者内心的喜悦和闲适的心境,寓情于叙。写景名句“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”以丰富的想象,传神的比喻,把读者带入一个空灵澄澈,亦真亦幻的境界,融情于景。结尾连用两个反问句加一个转折句,不经意间道出了作者几多人生感慨。本文语言风格清丽,冷峻,而又不乏洒脱,是一篇名副其实的美文。无论是思想情感,还是语言和写法都值得引导学生细细品味,从而以苏轼乐观豁达的人生态度去影响学生。

三

维

目

标

知识与能力

1、识记作者,了解本文写作背景。

2、熟读成诵,疏通文意,掌握常用文言词语。

3、品读课文,学习情景交融的写法。

4、感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。

过程与方法

通过多种方式的读把握文章内容。

2、品析句子,学习情景交融的写法。

3、小组合作探究理解文章的意境和作者的思想感情。

情感态度与价值观

感受作者的特殊心境,领悟作者热爱生活、追求美好事物的执着情怀,学习他面对逆境达观处世的从容心态。

教学

重点

1、熟读成诵,疏通文意,掌握常用文言词语。

2、品读课文,学习情景交融的写法。

教学

难点

感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。

教学

方法

1、诵读法 2 、合作探究法 3、品味法 4、多媒体辅助教学法

教师活动

学生活动

设计意图

教

学

过

程

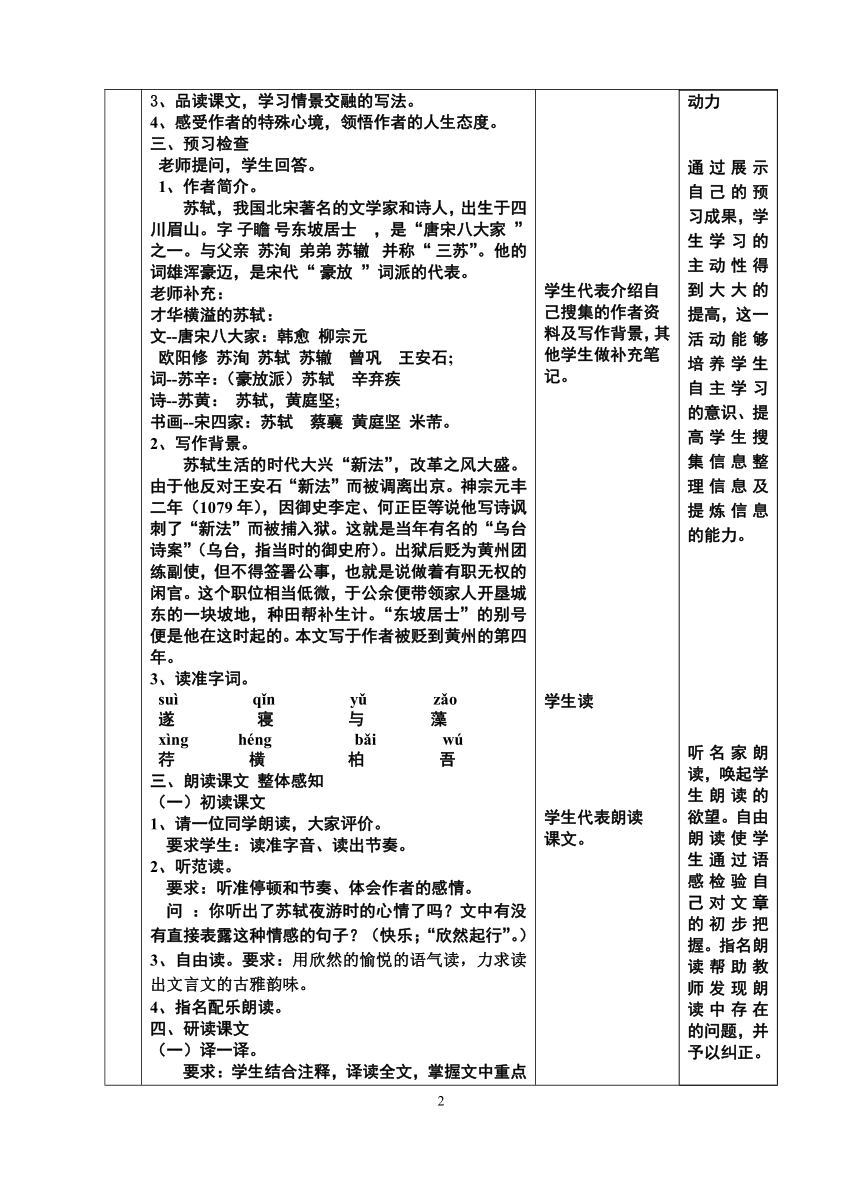

创设情境 导入新课

欣赏歌曲《月亮船》导入。

(师)同学们,《月亮船》这首优美动听的歌曲将我们带进了静谧悠远、月光如水的美妙意境中,牵动了我们的情思。古往今来,月亮以她美好的形象备受人们的青睐,有许多文人墨客借月抒怀,写下了脍炙人口的名篇,今天我们来一起欣赏苏轼的一篇写月的散文《记承天寺夜游》,看看他是如何描写美丽的月色的?

明确目标

1、识记作者,了解本文写作背景。

2、熟读成诵,疏通文意,掌握常用文言词语。

3、品读课文,学习情景交融的写法。

4、感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。

预习检查

老师提问,学生回答。

1、作者简介。

苏轼,?我国北宋著名的文学家和诗人,出生于四川眉山。字?子瞻?号东坡居士?? ,是“唐宋八大家 ”之一。与父亲??苏洵??弟弟?苏辙???并称“?三苏”。他的词雄浑豪迈,是宋代“?豪放??”词派的代表。

老师补充:

才华横溢的苏轼:

文--唐宋八大家:韩愈 柳宗元

欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石;

词--苏辛:(豪放派)苏轼 辛弃疾

诗--苏黄: 苏轼,黄庭坚;

书画--宋四家:苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾。

写作背景。

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使,但不得签署公事,也就是说做着有职无权的闲官。这个职位相当低微,于公余便带领家人开垦城东的一块坡地,种田帮补生计。“东坡居士”的别号便是他在这时起的。本文写于作者被贬到黄州的第四年。

读准字词。

suì qǐn yǔ zǎo

遂 寝 与 藻

xìng héng bǎi wú

荇 横 柏 吾

三、朗读课文 整体感知

(一)初读课文

1、请一位同学朗读,大家评价。

要求学生:读准字音、读出节奏。

听范读。

要求:听准停顿和节奏、体会作者的感情。

问 :你听出了苏轼夜游时的心情了吗?文中有没有直接表露这种情感的句子?(快乐;“欣然起行”。)

3、自由读。要求:用欣然的愉悦的语气读,力求读出文言文的古雅韵味。

4、指名配乐朗读。

四、研读课文

(一)译一译。

要求:学生结合注释,译读全文,掌握文中重点字词的含义,理解句子的意思。

学生对照注释,,整体感知文意。

(1)学生独自翻译课文,划出疑难句。

(2)同学解答,全班共同关注、探讨。

教师点拨指导。

(3)指名翻译课文。

学生联想思考

学生齐读目标

学生代表介绍自己搜集的作者资料及写作背景,其他学生做补充笔记。

学生读

学生代表朗读

课文。

学生结合注释,自己翻译课文,勾画疑难点,然后质疑,同学解答。学生代表翻译全文。

用歌曲创设情境,把学生带入月夜优美的意境中,便于迅速进入学习状态。

明确目标,激发学习动力

通过展示自己的预习成果,学生学习的主动性得到大大的提高,这一活动能够培养学生自主学习的意识、提高学生搜集信息整理信息及提炼信息的能力。

听名家朗读,唤起学生朗读的欲望。自由朗读使学生通过语感检验自己对文章的初步把握。指名朗读帮助教师发现朗读中存在的问题,并予以纠正。

设计意图:这一环节,学生们根据课文注解,圈点勾画,质疑问难,积累常用文言词汇,读懂文意,提高文言文翻译能力,解决教学重点。

教

学

过

程

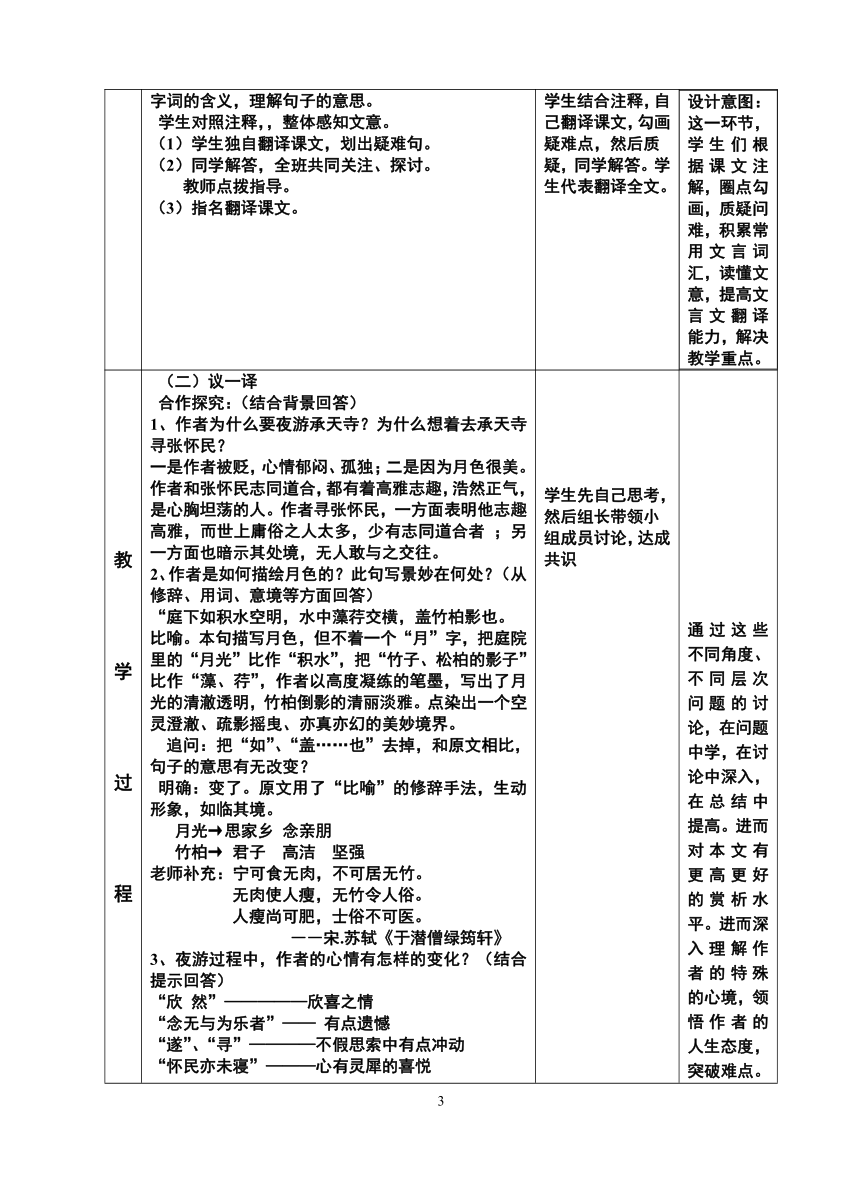

(二)议一译

合作探究:(结合背景回答)

1、作者为什么要夜游承天寺?为什么想着去承天寺寻张怀民?

一是作者被贬,心情郁闷、孤独;二是因为月色很美。

作者和张怀民志同道合,都有着高雅志趣,浩然正气,是心胸坦荡的人。作者寻张怀民,一方面表明他志趣高雅,而世上庸俗之人太多,少有志同道合者 ;另一方面也暗示其处境,无人敢与之交往。

2、作者是如何描绘月色的?此句写景妙在何处?(从修辞、用词、意境等方面回答)

“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

比喻。本句描写月色,但不着一个“月”字,把庭院里的“月光”比作“积水”,把“竹子、松柏的影子”比作“藻、荇”,作者以高度凝练的笔墨,写出了月光的清澈透明,竹柏倒影的清丽淡雅。点染出一个空灵澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。

追问:把“如”、“盖……也”去掉,和原文相比,句子的意思有无改变?

明确:变了。原文用了“比喻”的修辞手法,生动形象,如临其境。

月光→思家乡 念亲朋

竹柏→ 君子 高洁 坚强

老师补充:宁可食无肉,不可居无竹。 无肉使人瘦,无竹令人俗。 人瘦尚可肥,士俗不可医。 ――宋.苏轼《于潜僧绿筠轩》

3、夜游过程中,作者的心情有怎样的变化?(结合提示回答)

“欣 然”—————欣喜之情

“念无与为乐者”—— 有点遗憾

“遂”、“寻”————不假思索中有点冲动

“怀民亦未寝”———心有灵犀的喜悦

“相与步于中庭”——从容、闲适

“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”你是如何理解文章中“闲人”这个词的?此句包含了作者怎样的复杂感情?

老师提示:考虑作者当时的处境。“闲”相对于“忙”来说的,由于贬官谪居,自然不像在京城时公务缠身。

强调“闲人”的意思绝非闲极无聊、无所事事之人,而是具有闲情逸致的人。

①清闲之人,有闲情逸致的人。指自己当时“有职无权”的境况,是对自己的一种自嘲;

②不汲汲于名利的人,聊以自慰的人,旷达乐观的人。指能不汲汲于名利,能够寄情山水,有心欣赏自然美景的人,是一种欣喜;

③失落寂寞的人。自己本当为国家奉献,而现在却无用武之地,沦落至此,有一种失落。

苏轼在被贬的境遇中依然能够欣赏到如此空明的月色,不仅因为他生活清闲,更因为他有着闲适的心情,是闲情逸致的体现!是他心胸开阔,乐观旷达的心境的流露。

贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。但是他面对逆境仍能追求美好事物、热爱生活、乐观豁达。

展示交流,老师点拨

品读课文

(一)寻找“美”点,有味欣赏。

( 提示:可以从一字(词)之美、一句之美、表达之美等方面进行欣赏。)

例:“月色入户”一句中“入”用得妙,妙在这里的“入”不只是“射入”“照进”,更应该解释为拟人化的“入”“进入”。这个“入”字写出了月色如老友般的善解人意,她知道,对月亮情有独钟的苏轼是不会放弃一个美好的秋夜的。

预设答案:①念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

“念”写出了苏轼瞬时的沉吟、思量与搜寻,正是这一转念间,张怀民“跃上”他的心头。“遂”和“寻”字写出了苏轼当时的兴致勃勃,而从 “念”至“遂”也涌动着一份难以言表的快乐:月色常有,但又有谁能和你共赏呢?如果没有此人,那快乐真要减却几分,

②怀民亦未寝,相与步于中庭。

“亦”字中蕴含着至巧至好的快乐,写出了知己间心有灵犀的妙趣!而“相与步于中庭”是两个热爱山水、心有诗意的人在月下并肩漫步的静谧画面。

小结写作特点。

学生小结,老师引导点拨。

1、语言精练,表现力强。

2、借景抒情,情景交融。

3、记叙、描写、议论、抒情相结合。

(三)美读课文(读出一点复杂的情愫!)

(出示幻灯片)

元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡, (孤独)

月色入户,欣然起行。 (高兴)

念无与乐者, (寂寞)

遂至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。 (兴奋)

庭下如积水空明,水中藻荇交横,

盖竹柏影也。 (赞叹、惊喜)

何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。 (感慨)

拓展延伸(任选一题)

请发挥你的想象力,用优美的语句描写作者笔下的月夜美景图。

以“读《记承天寺夜游》,我懂得了……”说说学习本课后的收获。

小结

苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。

老师寄语:

面对生活中的风雨坎坷,

愿我们的心灵永远澄澈明净!

愿我们的人生更加豁达从容!

作业

必做题:

1、背诵并默写课文;

2、搜集写月的诗词名句。

选做题:

联系自己的经历,试采用借景抒情的手法,描绘你认为最迷人的一个月夜。(200字左右)

写作要点:

1、恰当的修饰语;

2、准确的修辞手法;

3、适当的联想与想像。

4、作者的主观感受。

学生先自己思考,然后组长带领小组成员讨论,达成共识

小组代表展示,

师生共同点评

学生结合自己的理解说出文章美点。

学生总结。

学生齐读体会作者复杂的思想感情。

学生练笔

学生理解内化

通过这些不同角度、不同层次问题的讨论,在问题中学,在讨论中深入,在总结中提高。进而对本文有更高更好的赏析水平。进而深入理解作者的特殊的心境,领悟作者的人生态度,突破难点。

提高学生赏析能力

培养学生概括能力。

深入理解作者的思想感情

为了提高学生写作水平和锻炼想象能力,并强化情感目标。

作业分层,有利于体照顾不同层次的的学生。

板

书

设

计

记承天寺夜游 苏轼

叙事: 寻友 赏月

写景: 月色 空明

抒情、议论: 乐观旷达

课题

《记承天寺夜游》

设计者

学校

教授者

学科

语文

授课时数

1课时

课型

新授课

教材分析

《记承天寺夜游》是语文版八年级(上)第六单元的第二课,它是北宋文学家苏轼的一篇以游记形式抒发“闲人”之“闲情”的散文小品,全文仅84字,却蕴含深厚,令人寻味,文章起笔交代夜游的缘由,中间写所见美景,收尾抒发内心感慨,记叙、描写、抒情一气呵成,以独特的手法表达了作者丰富而微妙的思想情感。记叙中“欣然”二字写出了作者内心的喜悦和闲适的心境,寓情于叙。写景名句“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”以丰富的想象,传神的比喻,把读者带入一个空灵澄澈,亦真亦幻的境界,融情于景。结尾连用两个反问句加一个转折句,不经意间道出了作者几多人生感慨。本文语言风格清丽,冷峻,而又不乏洒脱,是一篇名副其实的美文。无论是思想情感,还是语言和写法都值得引导学生细细品味,从而以苏轼乐观豁达的人生态度去影响学生。

三

维

目

标

知识与能力

1、识记作者,了解本文写作背景。

2、熟读成诵,疏通文意,掌握常用文言词语。

3、品读课文,学习情景交融的写法。

4、感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。

过程与方法

通过多种方式的读把握文章内容。

2、品析句子,学习情景交融的写法。

3、小组合作探究理解文章的意境和作者的思想感情。

情感态度与价值观

感受作者的特殊心境,领悟作者热爱生活、追求美好事物的执着情怀,学习他面对逆境达观处世的从容心态。

教学

重点

1、熟读成诵,疏通文意,掌握常用文言词语。

2、品读课文,学习情景交融的写法。

教学

难点

感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。

教学

方法

1、诵读法 2 、合作探究法 3、品味法 4、多媒体辅助教学法

教师活动

学生活动

设计意图

教

学

过

程

创设情境 导入新课

欣赏歌曲《月亮船》导入。

(师)同学们,《月亮船》这首优美动听的歌曲将我们带进了静谧悠远、月光如水的美妙意境中,牵动了我们的情思。古往今来,月亮以她美好的形象备受人们的青睐,有许多文人墨客借月抒怀,写下了脍炙人口的名篇,今天我们来一起欣赏苏轼的一篇写月的散文《记承天寺夜游》,看看他是如何描写美丽的月色的?

明确目标

1、识记作者,了解本文写作背景。

2、熟读成诵,疏通文意,掌握常用文言词语。

3、品读课文,学习情景交融的写法。

4、感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。

预习检查

老师提问,学生回答。

1、作者简介。

苏轼,?我国北宋著名的文学家和诗人,出生于四川眉山。字?子瞻?号东坡居士?? ,是“唐宋八大家 ”之一。与父亲??苏洵??弟弟?苏辙???并称“?三苏”。他的词雄浑豪迈,是宋代“?豪放??”词派的代表。

老师补充:

才华横溢的苏轼:

文--唐宋八大家:韩愈 柳宗元

欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石;

词--苏辛:(豪放派)苏轼 辛弃疾

诗--苏黄: 苏轼,黄庭坚;

书画--宋四家:苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾。

写作背景。

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使,但不得签署公事,也就是说做着有职无权的闲官。这个职位相当低微,于公余便带领家人开垦城东的一块坡地,种田帮补生计。“东坡居士”的别号便是他在这时起的。本文写于作者被贬到黄州的第四年。

读准字词。

suì qǐn yǔ zǎo

遂 寝 与 藻

xìng héng bǎi wú

荇 横 柏 吾

三、朗读课文 整体感知

(一)初读课文

1、请一位同学朗读,大家评价。

要求学生:读准字音、读出节奏。

听范读。

要求:听准停顿和节奏、体会作者的感情。

问 :你听出了苏轼夜游时的心情了吗?文中有没有直接表露这种情感的句子?(快乐;“欣然起行”。)

3、自由读。要求:用欣然的愉悦的语气读,力求读出文言文的古雅韵味。

4、指名配乐朗读。

四、研读课文

(一)译一译。

要求:学生结合注释,译读全文,掌握文中重点字词的含义,理解句子的意思。

学生对照注释,,整体感知文意。

(1)学生独自翻译课文,划出疑难句。

(2)同学解答,全班共同关注、探讨。

教师点拨指导。

(3)指名翻译课文。

学生联想思考

学生齐读目标

学生代表介绍自己搜集的作者资料及写作背景,其他学生做补充笔记。

学生读

学生代表朗读

课文。

学生结合注释,自己翻译课文,勾画疑难点,然后质疑,同学解答。学生代表翻译全文。

用歌曲创设情境,把学生带入月夜优美的意境中,便于迅速进入学习状态。

明确目标,激发学习动力

通过展示自己的预习成果,学生学习的主动性得到大大的提高,这一活动能够培养学生自主学习的意识、提高学生搜集信息整理信息及提炼信息的能力。

听名家朗读,唤起学生朗读的欲望。自由朗读使学生通过语感检验自己对文章的初步把握。指名朗读帮助教师发现朗读中存在的问题,并予以纠正。

设计意图:这一环节,学生们根据课文注解,圈点勾画,质疑问难,积累常用文言词汇,读懂文意,提高文言文翻译能力,解决教学重点。

教

学

过

程

(二)议一译

合作探究:(结合背景回答)

1、作者为什么要夜游承天寺?为什么想着去承天寺寻张怀民?

一是作者被贬,心情郁闷、孤独;二是因为月色很美。

作者和张怀民志同道合,都有着高雅志趣,浩然正气,是心胸坦荡的人。作者寻张怀民,一方面表明他志趣高雅,而世上庸俗之人太多,少有志同道合者 ;另一方面也暗示其处境,无人敢与之交往。

2、作者是如何描绘月色的?此句写景妙在何处?(从修辞、用词、意境等方面回答)

“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

比喻。本句描写月色,但不着一个“月”字,把庭院里的“月光”比作“积水”,把“竹子、松柏的影子”比作“藻、荇”,作者以高度凝练的笔墨,写出了月光的清澈透明,竹柏倒影的清丽淡雅。点染出一个空灵澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。

追问:把“如”、“盖……也”去掉,和原文相比,句子的意思有无改变?

明确:变了。原文用了“比喻”的修辞手法,生动形象,如临其境。

月光→思家乡 念亲朋

竹柏→ 君子 高洁 坚强

老师补充:宁可食无肉,不可居无竹。 无肉使人瘦,无竹令人俗。 人瘦尚可肥,士俗不可医。 ――宋.苏轼《于潜僧绿筠轩》

3、夜游过程中,作者的心情有怎样的变化?(结合提示回答)

“欣 然”—————欣喜之情

“念无与为乐者”—— 有点遗憾

“遂”、“寻”————不假思索中有点冲动

“怀民亦未寝”———心有灵犀的喜悦

“相与步于中庭”——从容、闲适

“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”你是如何理解文章中“闲人”这个词的?此句包含了作者怎样的复杂感情?

老师提示:考虑作者当时的处境。“闲”相对于“忙”来说的,由于贬官谪居,自然不像在京城时公务缠身。

强调“闲人”的意思绝非闲极无聊、无所事事之人,而是具有闲情逸致的人。

①清闲之人,有闲情逸致的人。指自己当时“有职无权”的境况,是对自己的一种自嘲;

②不汲汲于名利的人,聊以自慰的人,旷达乐观的人。指能不汲汲于名利,能够寄情山水,有心欣赏自然美景的人,是一种欣喜;

③失落寂寞的人。自己本当为国家奉献,而现在却无用武之地,沦落至此,有一种失落。

苏轼在被贬的境遇中依然能够欣赏到如此空明的月色,不仅因为他生活清闲,更因为他有着闲适的心情,是闲情逸致的体现!是他心胸开阔,乐观旷达的心境的流露。

贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。但是他面对逆境仍能追求美好事物、热爱生活、乐观豁达。

展示交流,老师点拨

品读课文

(一)寻找“美”点,有味欣赏。

( 提示:可以从一字(词)之美、一句之美、表达之美等方面进行欣赏。)

例:“月色入户”一句中“入”用得妙,妙在这里的“入”不只是“射入”“照进”,更应该解释为拟人化的“入”“进入”。这个“入”字写出了月色如老友般的善解人意,她知道,对月亮情有独钟的苏轼是不会放弃一个美好的秋夜的。

预设答案:①念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

“念”写出了苏轼瞬时的沉吟、思量与搜寻,正是这一转念间,张怀民“跃上”他的心头。“遂”和“寻”字写出了苏轼当时的兴致勃勃,而从 “念”至“遂”也涌动着一份难以言表的快乐:月色常有,但又有谁能和你共赏呢?如果没有此人,那快乐真要减却几分,

②怀民亦未寝,相与步于中庭。

“亦”字中蕴含着至巧至好的快乐,写出了知己间心有灵犀的妙趣!而“相与步于中庭”是两个热爱山水、心有诗意的人在月下并肩漫步的静谧画面。

小结写作特点。

学生小结,老师引导点拨。

1、语言精练,表现力强。

2、借景抒情,情景交融。

3、记叙、描写、议论、抒情相结合。

(三)美读课文(读出一点复杂的情愫!)

(出示幻灯片)

元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡, (孤独)

月色入户,欣然起行。 (高兴)

念无与乐者, (寂寞)

遂至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。 (兴奋)

庭下如积水空明,水中藻荇交横,

盖竹柏影也。 (赞叹、惊喜)

何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。 (感慨)

拓展延伸(任选一题)

请发挥你的想象力,用优美的语句描写作者笔下的月夜美景图。

以“读《记承天寺夜游》,我懂得了……”说说学习本课后的收获。

小结

苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。

老师寄语:

面对生活中的风雨坎坷,

愿我们的心灵永远澄澈明净!

愿我们的人生更加豁达从容!

作业

必做题:

1、背诵并默写课文;

2、搜集写月的诗词名句。

选做题:

联系自己的经历,试采用借景抒情的手法,描绘你认为最迷人的一个月夜。(200字左右)

写作要点:

1、恰当的修饰语;

2、准确的修辞手法;

3、适当的联想与想像。

4、作者的主观感受。

学生先自己思考,然后组长带领小组成员讨论,达成共识

小组代表展示,

师生共同点评

学生结合自己的理解说出文章美点。

学生总结。

学生齐读体会作者复杂的思想感情。

学生练笔

学生理解内化

通过这些不同角度、不同层次问题的讨论,在问题中学,在讨论中深入,在总结中提高。进而对本文有更高更好的赏析水平。进而深入理解作者的特殊的心境,领悟作者的人生态度,突破难点。

提高学生赏析能力

培养学生概括能力。

深入理解作者的思想感情

为了提高学生写作水平和锻炼想象能力,并强化情感目标。

作业分层,有利于体照顾不同层次的的学生。

板

书

设

计

记承天寺夜游 苏轼

叙事: 寻友 赏月

写景: 月色 空明

抒情、议论: 乐观旷达

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读