14《背影》课堂实录

图片预览

文档简介

《背影》课堂实录

导入

师: 摄影师斟酌着光与影的变化用镜头定格父亲,雕塑家用刻刀和线条来塑造父亲,画家用画笔和色彩来表现父亲,而作为文学家的朱自清用独特的视角、平实的文字为我们留下一个永恒的父亲形象。

我们今天继续学习朱自清先生的《背影》

梳理“背影”

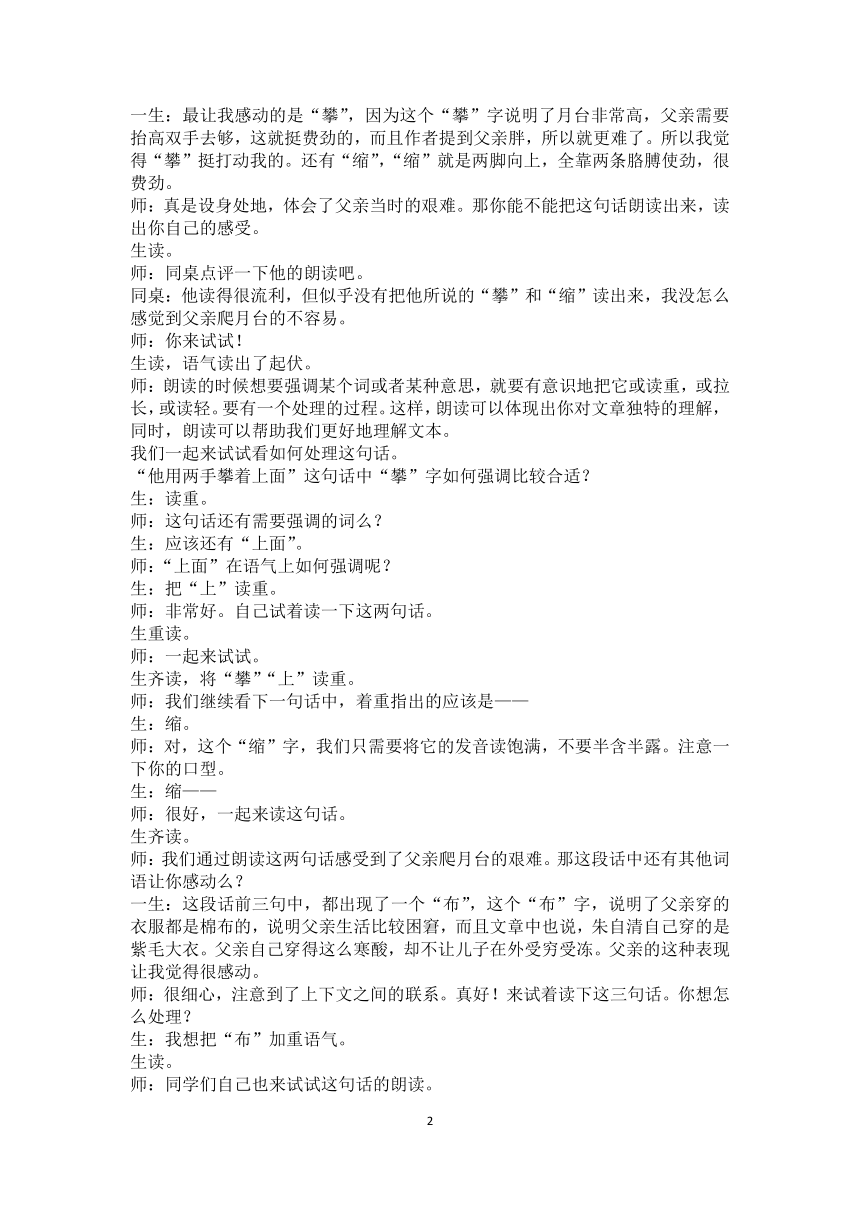

师:上节课通过梳理课文,发现文中共写到——四处背影:

师生共同复习:

师:四处背影,最精彩的是——

生:望父买橘画背影。

凝望背影

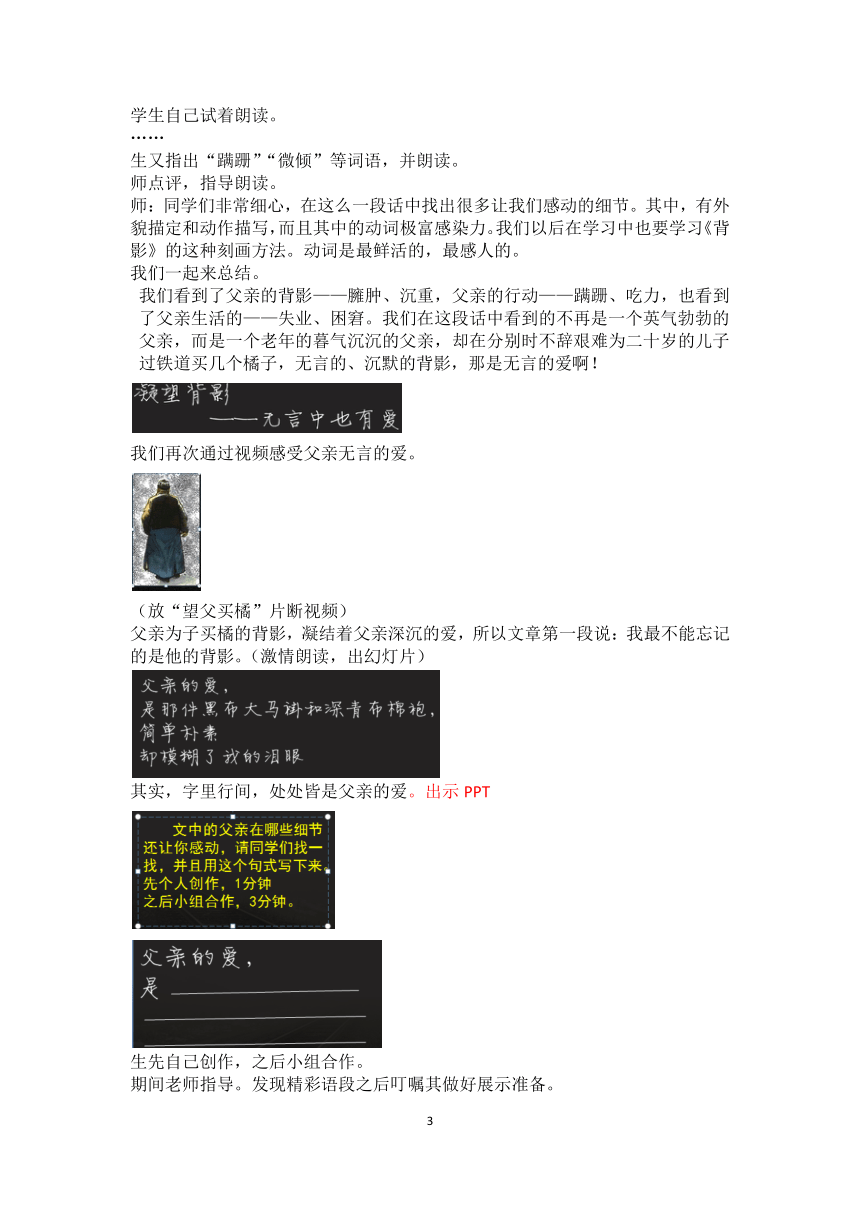

师:我们就先聚焦这个背影。请一位同学为我们朗读此段。

一生举手起立朗读。

师:你的朗读让我感觉你的心正在慢慢靠近背影。

同学们,在这段话中,哪个词最让你感动?

生考虑、举手。

一生:最让我感动的是“攀”,因为这个“攀”字说明了月台非常高,父亲需要抬高双手去够,这就挺费劲的,而且作者提到父亲胖,所以就更难了。所以我觉得“攀”挺打动我的。还有“缩”,“缩”就是两脚向上,全靠两条胳膊使劲,很费劲。

师:真是设身处地,体会了父亲当时的艰难。那你能不能把这句话朗读出来,读出你自己的感受。

生读。

师:同桌点评一下他的朗读吧。

同桌:他读得很流利,但似乎没有把他所说的“攀”和“缩”读出来,我没怎么感觉到父亲爬月台的不容易。

师:你来试试!

生读,语气读出了起伏。

师:朗读的时候想要强调某个词或者某种意思,就要有意识地把它或读重,或拉长,或读轻。要有一个处理的过程。这样,朗读可以体现出你对文章独特的理解,同时,朗读可以帮助我们更好地理解文本。

我们一起来试试看如何处理这句话。

“他用两手攀着上面”这句话中“攀”字如何强调比较合适?

生:读重。

师:这句话还有需要强调的词么?

生:应该还有“上面”。

师:“上面”在语气上如何强调呢?

生:把“上”读重。

师:非常好。自己试着读一下这两句话。

生重读。

师:一起来试试。

生齐读,将“攀”“上”读重。

师:我们继续看下一句话中,着重指出的应该是——

生:缩。

师:对,这个“缩”字,我们只需要将它的发音读饱满,不要半含半露。注意一下你的口型。

生:缩——

师:很好,一起来读这句话。

生齐读。

师:我们通过朗读这两句话感受到了父亲爬月台的艰难。那这段话中还有其他词语让你感动么?

一生:这段话前三句中,都出现了一个“布”,这个“布”字,说明了父亲穿的衣服都是棉布的,说明父亲生活比较困窘,而且文章中也说,朱自清自己穿的是紫毛大衣。父亲自己穿得这么寒酸,却不让儿子在外受穷受冻。父亲的这种表现让我觉得很感动。

师:很细心,注意到了上下文之间的联系。真好!来试着读下这三句话。你想怎么处理?

生:我想把“布”加重语气。

生读。

师:同学们自己也来试试这句话的朗读。

学生自己试着朗读。

……

生又指出“蹒跚”“微倾”等词语,并朗读。

师点评,指导朗读。

师:同学们非常细心,在这么一段话中找出很多让我们感动的细节。其中,有外貌描定和动作描写,而且其中的动词极富感染力。我们以后在学习中也要学习《背影》的这种刻画方法。动词是最鲜活的,最感人的。

我们一起来总结。

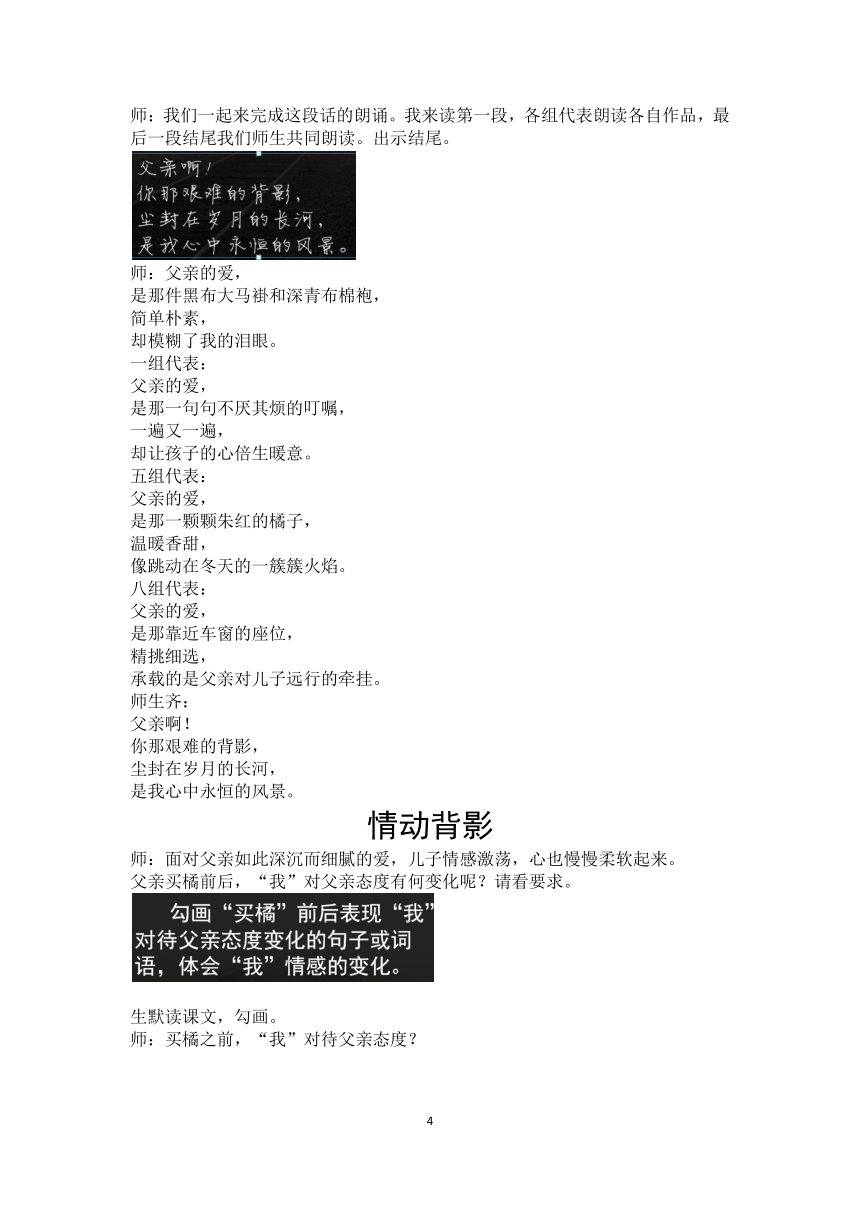

我们看到了父亲的背影——臃肿、沉重,父亲的行动——蹒跚、吃力,也看到了父亲生活的——失业、困窘。我们在这段话中看到的不再是一个英气勃勃的父亲,而是一个老年的暮气沉沉的父亲,却在分别时不辞艰难为二十岁的儿子过铁道买几个橘子,无言的、沉默的背影,那是无言的爱啊!

我们再次通过视频感受父亲无言的爱。

(放“望父买橘”片断视频)

父亲为子买橘的背影,凝结着父亲深沉的爱,所以文章第一段说:我最不能忘记的是他的背影。(激情朗读,出幻灯片)

其实,字里行间,处处皆是父亲的爱。出示PPT

生先自己创作,之后小组合作。

期间老师指导。发现精彩语段之后叮嘱其做好展示准备。

师:我们一起来完成这段话的朗诵。我来读第一段,各组代表朗读各自作品,最后一段结尾我们师生共同朗读。出示结尾。

师:父亲的爱,

是那件黑布大马褂和深青布棉袍,

简单朴素,

却模糊了我的泪眼。

一组代表:

父亲的爱,

是那一句句不厌其烦的叮嘱,

一遍又一遍,

却让孩子的心倍生暖意。

五组代表:

父亲的爱,

是那一颗颗朱红的橘子,

温暖香甜,

像跳动在冬天的一簇簇火焰。

八组代表:

父亲的爱,

是那靠近车窗的座位,

精挑细选,

承载的是父亲对儿子远行的牵挂。

师生齐:

父亲啊!

你那艰难的背影,

尘封在岁月的长河,

是我心中永恒的风景。

情动背影

师:面对父亲如此深沉而细腻的爱,儿子情感激荡,心也慢慢柔软起来。

父亲买橘前后,“我”对父亲态度有何变化呢?请看要求。

生默读课文,勾画。

师:买橘之前,“我”对待父亲态度?

一生举手:买橘之前,我在父亲送我去车站之后,很直接地跟父亲说:“父亲,你走吧!”表示,这个时候,其实他并不太愿意让父亲一直陪他呆在这儿,其实对父亲是嘲讽的。

师:嘲讽吗?从“父亲,你走吧”这句话里,你读出作者的嘲讽之意了么?

生:啊,错了,应该是一种不理解,虽然父亲很关心儿子,但儿子在这儿并不领情,还想让父亲快点走。

另一生:我觉得“嘲讽”在这句话里——“我心里暗笑他的迂”,觉得父亲那么不合时宜,做的还不如自己好。

师:看来当时年轻的儿子颇有些自负啊!

一生:文中两次都说到自己太“聪明”,说明当时他有些自作聪明。也看出来他事后对自己的这种举动是心生悔意的。

师:是啊!一句“太聪明”,包含了作者多少复杂的情感啊!

在看到父亲买橘之前,儿子处处都是对父亲的不理解。那买橘之后呢?

生:买橘之后,儿子流了两次泪,一次是在看到父亲买橘的不易后;另一次是在儿子与父亲分别的时候,这两次流泪说明了他被父亲感动,已经体会到了父亲对自己的爱。

另一生:还有一次流泪,是在文章最后,他在读到父亲来信之后的流泪。这也说明他被感动了啊。

师:对,最后一次流泪,其实是在七年之后了,时间流逝,父亲的背影在作者心中却是永远的感动。

生:我还找到一处动作描写,就是在父亲买橘子回来之后,儿子赶紧去搀他,这个动作说明儿子已经被打动,从行动上去关怀父亲了。

师:书读得真细,一个小动作,暴露出的却是内心最真挚的情感。

师总结:

年轻的儿子暗笑父亲的迂,对父亲的关怀不解甚至不屑,而看到父亲买桔的背影之后竟然潸然泪下。

情动背影,不解中也有爱。

背影背后……

师:其实,父亲和朱自清之间的关系是很微妙的,纠结的。来读读文章最后朱自清父亲的那封信。

一生读。

师:你的朗读低沉凝重,让我们的心也变得沉重起来。中国人其实特别避讳“死亡”的字眼,中国的父母对儿女向来是报喜不报忧。而且父亲的“大去”是在近二十年之后了。他如此写,显然是内心复杂情感的流露。同学们请看:

这就是秘密!同学们,现在你读懂了这封信了吗?这封信中隐藏着什么?

一生:父亲与儿子之间有矛盾,然后父亲特别想儿子,想让儿子回来看看,但却又说不出口,于是就说“大去之期不晚矣”,其实就是在跟儿子求和呢。没有明说而已。

师:欲说还休,一言难尽啊!我们回到文章开头:

我与父亲不相见已两年余了。

为什么朱自清不直接写“我与父亲分别已两年余了,”分别,不是更精炼吗?

其实,哪里是想见就能够见的问题,“不相见”三个字中有太 多的无可奈何啊!儿子与父亲之间有误会,有矛盾,但这样的矛盾,不正是因为爱吗?

师:父亲对于儿子的爱,如山峦,静默。但是,无言中也有爱,不解中也有爱,矛盾中也有爱,甚至有时,冲突中也有爱,很多时候,爱并不是宣之于口,而是藏之于心的。这就是父爱,爱,很多时候并不是相拥的姿态,而是背过身去的状态。我们,要学会读懂身边的爱。

爱,背过身去的状态(板书)

我们的父母,重读《背影》

朱自清是在事件发生七年之后才写出《背影》,当时已为人父,这个时候,他方能真正地感受到父亲对自己深沉的爱。而这篇课文,同样出现在我们的父母的初中语文课本中。因此,我邀请我们的父母与同学们一起,重读《背影》,并请他们谈谈自己的内心感受。那天,我也收获了满满的感动,直到半夜十一点多,我的邮箱还在不断接收家长们的邮件,也收到了很多的手写稿。

我在其中选了一篇家长的作品,我们一起来感受自己的父母重读背影的感慨。

配乐朗读段文杰母亲作品:

结束语:

背影,很短,也很长;背影,很浅,也很深。十年之后,请同学们再读背影,相信会有与今天不同的感受。

导入

师: 摄影师斟酌着光与影的变化用镜头定格父亲,雕塑家用刻刀和线条来塑造父亲,画家用画笔和色彩来表现父亲,而作为文学家的朱自清用独特的视角、平实的文字为我们留下一个永恒的父亲形象。

我们今天继续学习朱自清先生的《背影》

梳理“背影”

师:上节课通过梳理课文,发现文中共写到——四处背影:

师生共同复习:

师:四处背影,最精彩的是——

生:望父买橘画背影。

凝望背影

师:我们就先聚焦这个背影。请一位同学为我们朗读此段。

一生举手起立朗读。

师:你的朗读让我感觉你的心正在慢慢靠近背影。

同学们,在这段话中,哪个词最让你感动?

生考虑、举手。

一生:最让我感动的是“攀”,因为这个“攀”字说明了月台非常高,父亲需要抬高双手去够,这就挺费劲的,而且作者提到父亲胖,所以就更难了。所以我觉得“攀”挺打动我的。还有“缩”,“缩”就是两脚向上,全靠两条胳膊使劲,很费劲。

师:真是设身处地,体会了父亲当时的艰难。那你能不能把这句话朗读出来,读出你自己的感受。

生读。

师:同桌点评一下他的朗读吧。

同桌:他读得很流利,但似乎没有把他所说的“攀”和“缩”读出来,我没怎么感觉到父亲爬月台的不容易。

师:你来试试!

生读,语气读出了起伏。

师:朗读的时候想要强调某个词或者某种意思,就要有意识地把它或读重,或拉长,或读轻。要有一个处理的过程。这样,朗读可以体现出你对文章独特的理解,同时,朗读可以帮助我们更好地理解文本。

我们一起来试试看如何处理这句话。

“他用两手攀着上面”这句话中“攀”字如何强调比较合适?

生:读重。

师:这句话还有需要强调的词么?

生:应该还有“上面”。

师:“上面”在语气上如何强调呢?

生:把“上”读重。

师:非常好。自己试着读一下这两句话。

生重读。

师:一起来试试。

生齐读,将“攀”“上”读重。

师:我们继续看下一句话中,着重指出的应该是——

生:缩。

师:对,这个“缩”字,我们只需要将它的发音读饱满,不要半含半露。注意一下你的口型。

生:缩——

师:很好,一起来读这句话。

生齐读。

师:我们通过朗读这两句话感受到了父亲爬月台的艰难。那这段话中还有其他词语让你感动么?

一生:这段话前三句中,都出现了一个“布”,这个“布”字,说明了父亲穿的衣服都是棉布的,说明父亲生活比较困窘,而且文章中也说,朱自清自己穿的是紫毛大衣。父亲自己穿得这么寒酸,却不让儿子在外受穷受冻。父亲的这种表现让我觉得很感动。

师:很细心,注意到了上下文之间的联系。真好!来试着读下这三句话。你想怎么处理?

生:我想把“布”加重语气。

生读。

师:同学们自己也来试试这句话的朗读。

学生自己试着朗读。

……

生又指出“蹒跚”“微倾”等词语,并朗读。

师点评,指导朗读。

师:同学们非常细心,在这么一段话中找出很多让我们感动的细节。其中,有外貌描定和动作描写,而且其中的动词极富感染力。我们以后在学习中也要学习《背影》的这种刻画方法。动词是最鲜活的,最感人的。

我们一起来总结。

我们看到了父亲的背影——臃肿、沉重,父亲的行动——蹒跚、吃力,也看到了父亲生活的——失业、困窘。我们在这段话中看到的不再是一个英气勃勃的父亲,而是一个老年的暮气沉沉的父亲,却在分别时不辞艰难为二十岁的儿子过铁道买几个橘子,无言的、沉默的背影,那是无言的爱啊!

我们再次通过视频感受父亲无言的爱。

(放“望父买橘”片断视频)

父亲为子买橘的背影,凝结着父亲深沉的爱,所以文章第一段说:我最不能忘记的是他的背影。(激情朗读,出幻灯片)

其实,字里行间,处处皆是父亲的爱。出示PPT

生先自己创作,之后小组合作。

期间老师指导。发现精彩语段之后叮嘱其做好展示准备。

师:我们一起来完成这段话的朗诵。我来读第一段,各组代表朗读各自作品,最后一段结尾我们师生共同朗读。出示结尾。

师:父亲的爱,

是那件黑布大马褂和深青布棉袍,

简单朴素,

却模糊了我的泪眼。

一组代表:

父亲的爱,

是那一句句不厌其烦的叮嘱,

一遍又一遍,

却让孩子的心倍生暖意。

五组代表:

父亲的爱,

是那一颗颗朱红的橘子,

温暖香甜,

像跳动在冬天的一簇簇火焰。

八组代表:

父亲的爱,

是那靠近车窗的座位,

精挑细选,

承载的是父亲对儿子远行的牵挂。

师生齐:

父亲啊!

你那艰难的背影,

尘封在岁月的长河,

是我心中永恒的风景。

情动背影

师:面对父亲如此深沉而细腻的爱,儿子情感激荡,心也慢慢柔软起来。

父亲买橘前后,“我”对父亲态度有何变化呢?请看要求。

生默读课文,勾画。

师:买橘之前,“我”对待父亲态度?

一生举手:买橘之前,我在父亲送我去车站之后,很直接地跟父亲说:“父亲,你走吧!”表示,这个时候,其实他并不太愿意让父亲一直陪他呆在这儿,其实对父亲是嘲讽的。

师:嘲讽吗?从“父亲,你走吧”这句话里,你读出作者的嘲讽之意了么?

生:啊,错了,应该是一种不理解,虽然父亲很关心儿子,但儿子在这儿并不领情,还想让父亲快点走。

另一生:我觉得“嘲讽”在这句话里——“我心里暗笑他的迂”,觉得父亲那么不合时宜,做的还不如自己好。

师:看来当时年轻的儿子颇有些自负啊!

一生:文中两次都说到自己太“聪明”,说明当时他有些自作聪明。也看出来他事后对自己的这种举动是心生悔意的。

师:是啊!一句“太聪明”,包含了作者多少复杂的情感啊!

在看到父亲买橘之前,儿子处处都是对父亲的不理解。那买橘之后呢?

生:买橘之后,儿子流了两次泪,一次是在看到父亲买橘的不易后;另一次是在儿子与父亲分别的时候,这两次流泪说明了他被父亲感动,已经体会到了父亲对自己的爱。

另一生:还有一次流泪,是在文章最后,他在读到父亲来信之后的流泪。这也说明他被感动了啊。

师:对,最后一次流泪,其实是在七年之后了,时间流逝,父亲的背影在作者心中却是永远的感动。

生:我还找到一处动作描写,就是在父亲买橘子回来之后,儿子赶紧去搀他,这个动作说明儿子已经被打动,从行动上去关怀父亲了。

师:书读得真细,一个小动作,暴露出的却是内心最真挚的情感。

师总结:

年轻的儿子暗笑父亲的迂,对父亲的关怀不解甚至不屑,而看到父亲买桔的背影之后竟然潸然泪下。

情动背影,不解中也有爱。

背影背后……

师:其实,父亲和朱自清之间的关系是很微妙的,纠结的。来读读文章最后朱自清父亲的那封信。

一生读。

师:你的朗读低沉凝重,让我们的心也变得沉重起来。中国人其实特别避讳“死亡”的字眼,中国的父母对儿女向来是报喜不报忧。而且父亲的“大去”是在近二十年之后了。他如此写,显然是内心复杂情感的流露。同学们请看:

这就是秘密!同学们,现在你读懂了这封信了吗?这封信中隐藏着什么?

一生:父亲与儿子之间有矛盾,然后父亲特别想儿子,想让儿子回来看看,但却又说不出口,于是就说“大去之期不晚矣”,其实就是在跟儿子求和呢。没有明说而已。

师:欲说还休,一言难尽啊!我们回到文章开头:

我与父亲不相见已两年余了。

为什么朱自清不直接写“我与父亲分别已两年余了,”分别,不是更精炼吗?

其实,哪里是想见就能够见的问题,“不相见”三个字中有太 多的无可奈何啊!儿子与父亲之间有误会,有矛盾,但这样的矛盾,不正是因为爱吗?

师:父亲对于儿子的爱,如山峦,静默。但是,无言中也有爱,不解中也有爱,矛盾中也有爱,甚至有时,冲突中也有爱,很多时候,爱并不是宣之于口,而是藏之于心的。这就是父爱,爱,很多时候并不是相拥的姿态,而是背过身去的状态。我们,要学会读懂身边的爱。

爱,背过身去的状态(板书)

我们的父母,重读《背影》

朱自清是在事件发生七年之后才写出《背影》,当时已为人父,这个时候,他方能真正地感受到父亲对自己深沉的爱。而这篇课文,同样出现在我们的父母的初中语文课本中。因此,我邀请我们的父母与同学们一起,重读《背影》,并请他们谈谈自己的内心感受。那天,我也收获了满满的感动,直到半夜十一点多,我的邮箱还在不断接收家长们的邮件,也收到了很多的手写稿。

我在其中选了一篇家长的作品,我们一起来感受自己的父母重读背影的感慨。

配乐朗读段文杰母亲作品:

结束语:

背影,很短,也很长;背影,很浅,也很深。十年之后,请同学们再读背影,相信会有与今天不同的感受。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读