第一章 三角形的初步认识 章末检测(解析版)

文档属性

| 名称 | 第一章 三角形的初步认识 章末检测(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-09-04 10:23:38 | ||

图片预览

文档简介

初中数学浙教版八年级上册第一章 三角形的初步认识 章末检测

一、单选题

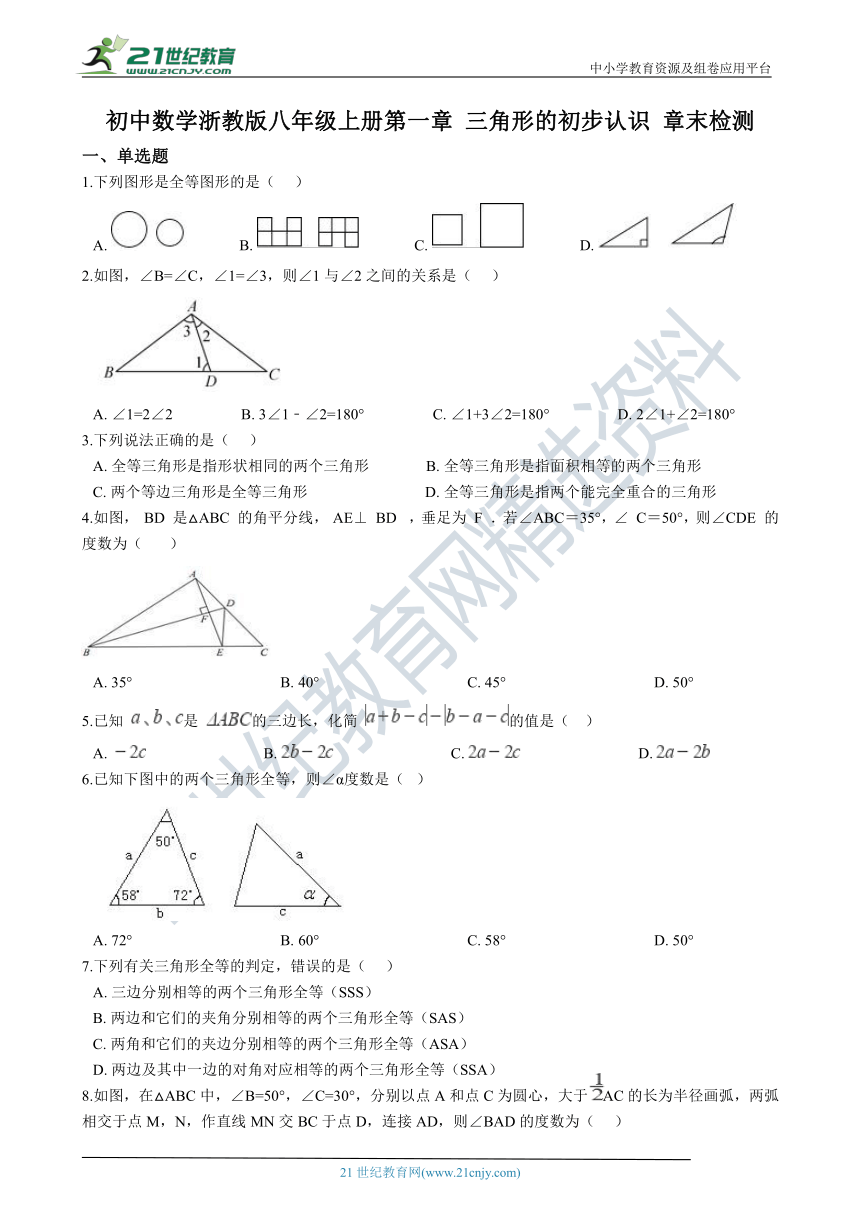

1.下列图形是全等图形的是( ???)

A.???????????????B.???????????????C.???????????????D.?

2.如图,∠B=∠C,∠1=∠3,则∠1与∠2之间的关系是( ???)

A.?∠1=2∠2??????????????????B.?3∠1﹣∠2=180°??????????????????C.?∠1+3∠2=180°??????????????????D.?2∠1+∠2=180°

3.下列说法正确的是( ???)

A.?全等三角形是指形状相同的两个三角形???????????????B.?全等三角形是指面积相等的两个三角形 C.?两个等边三角形是全等三角形??????????????????????????? ??D.?全等三角形是指两个能完全重合的三角形

4.如图, BD 是△ABC 的角平分线, AE⊥ BD? ,垂足为 F .若∠ABC=35°,∠ C=50°,则∠CDE 的度数为(????? ) 21·cn·jy·com

A.?35°???????????????????????????????????????B.?40°???????????????????????????????????????C.?45°???????????????????????????????????????D.?50°

5.已知 是 的三边长,化简 的值是(?? )

A.????????????????????????????????B.????????????????????????????????C.????????????????????????????????D.?

6.已知下图中的两个三角形全等,则∠α度数是(? )

A.?72°???????????????????????????????????????B.?60°???????????????????????????????????????C.?58°???????????????????????????????????????D.?50°

7.下列有关三角形全等的判定,错误的是(??? )

A.?三边分别相等的两个三角形全等(SSS) B.?两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等(SAS) C.?两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等(ASA) D.?两边及其中一边的对角对应相等的两个三角形全等(SSA)www-2-1-cnjy-com

8.如图,在△ABC中,∠B=50°,∠C=30°,分别以点A和点C为圆心,大于 AC的长为半径画弧,两弧相交于点M,N,作直线MN交BC于点D,连接AD,则∠BAD的度数为(??? )

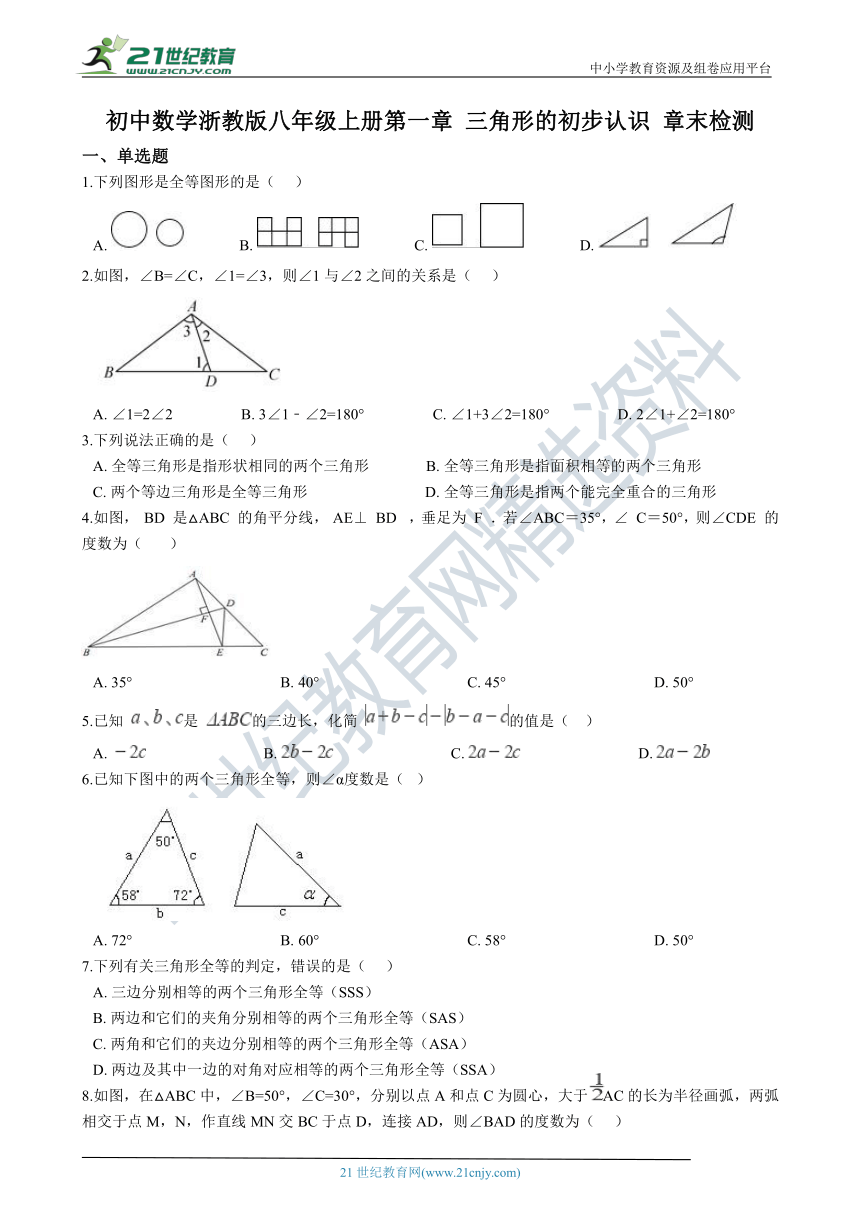

A.?50°???????????????????????????????????????B.?60°???????????????????????????????????????C.?70°???????????????????????????????????????D.?80°

9.用直尺和圆规作一个角等于已知角的示意图如图,则说明∠D′O′C′=∠DOC的依据是( )

A.?SSS?????????????????????????????????????B.?SAS?????????????????????????????????????C.?ASA?????????????????????????????????????D.?AAS

10.如图所示,C为线段AE上一动点(不与点A,E重合),在AE同侧分别作正△ABC和正△CDE,AD与BE交于点O,AD与BC交于点P,BE与CD交于点Q,连接PQ.以下四个结论:①△ACD≌△BCE;②AD=BE;③∠AOB=60°;④△CPQ是等边三角形. www.21-cn-jy.com

其中正确的是(?? )

A.?①②③④???????????????????????????????B.?②③④???????????????????????????????C.?①③④???????????????????????????????D.?①②③

二、填空题

11.对于命题“如果∠1+∠2=90°,那么∠1=∠2”,能说明它是假命题的反例是________________________.

12.两条平行线被第三条直线所截,一对内错角的角平分线的位置关系是________________.

13.下列命题中:

①若 ,则 ;②两直线平行,同位角相等;③对顶角相等;④内错角相等,两直线平行.是真命题的是________.(填写所有真命题的序号)【来源:21cnj*y.co*m】

14.已知:直线l1∥l2 , 一块含30°角的直角三角板如图所示放置,∠1=25°,则∠2等于________?.

15.如图,△ABC沿直线AB向下平移可以得到△DEF,如果AB=8,BD=5,那么BE等于________。

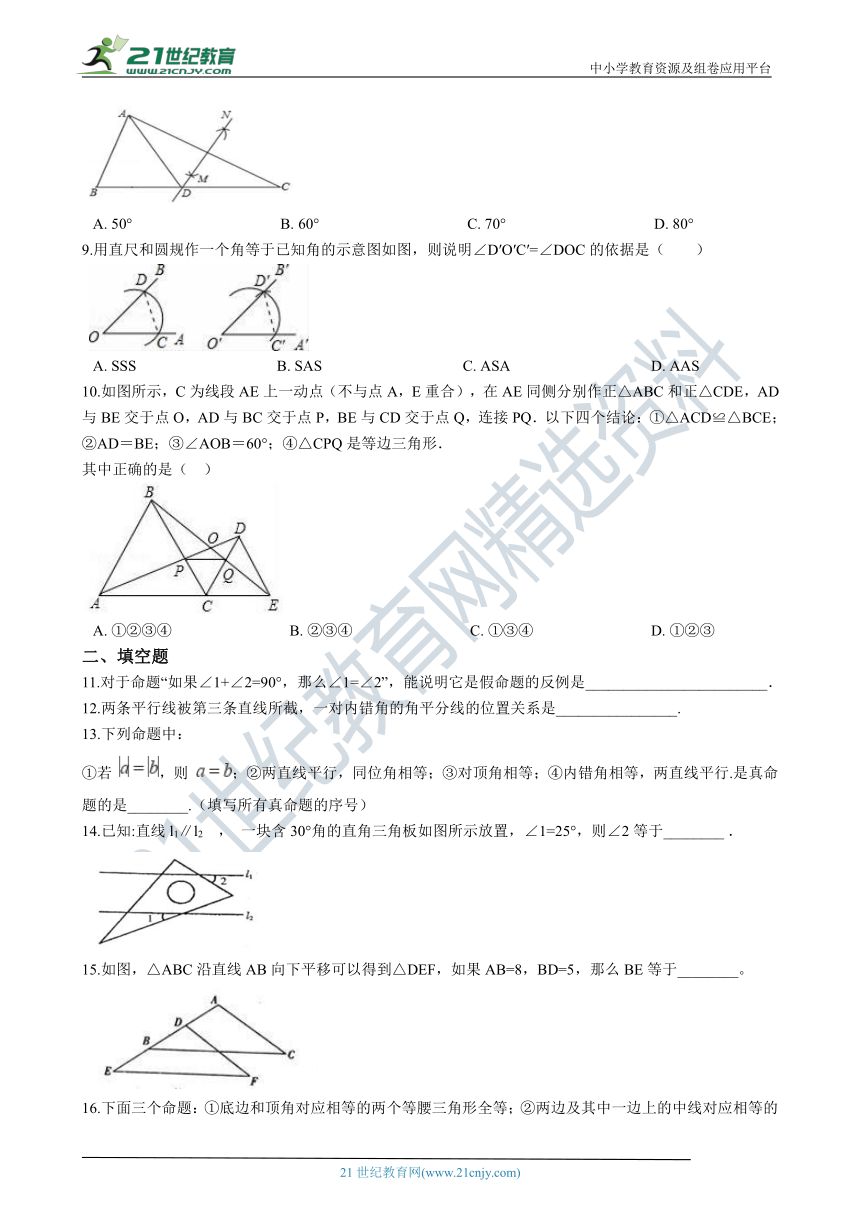

16.下面三个命题:①底边和顶角对应相等的两个等腰三角形全等;②两边及其中一边上的中线对应相等的两个三角形全等;③斜边和斜边上的中线对应相等的两个直角三角形全等,其中正确的命题的序号为________. 21教育网

三、综合题

17.如图,直线CD与直线AB相交于C,根据下列语句画图、解答。

(1)过点P作PQ∥CD,交AB于点Q

(2)过点P作PR⊥CD,垂足为R

(3)若∠DCB=1200 , 猜想∠PQC是多少度?并说明理由

18.尺规作图:某学校正在进行校园环境的改造工程设计,准备在校内一块四边形花坛内栽上一棵桂花树.如图,要求桂花树的位置(视为点P),到花坛的两边AB、BC的距离相等,并且点P到点A、D的距离也相等.请用尺规作图作出栽种桂花树的位置点P(不写作法,保留作图痕迹). 21cnjy.com

19.如图,是一块破损的木板.

(1)请你设计一种方案,检验木板的两条直线边缘AB、CD是否平行;

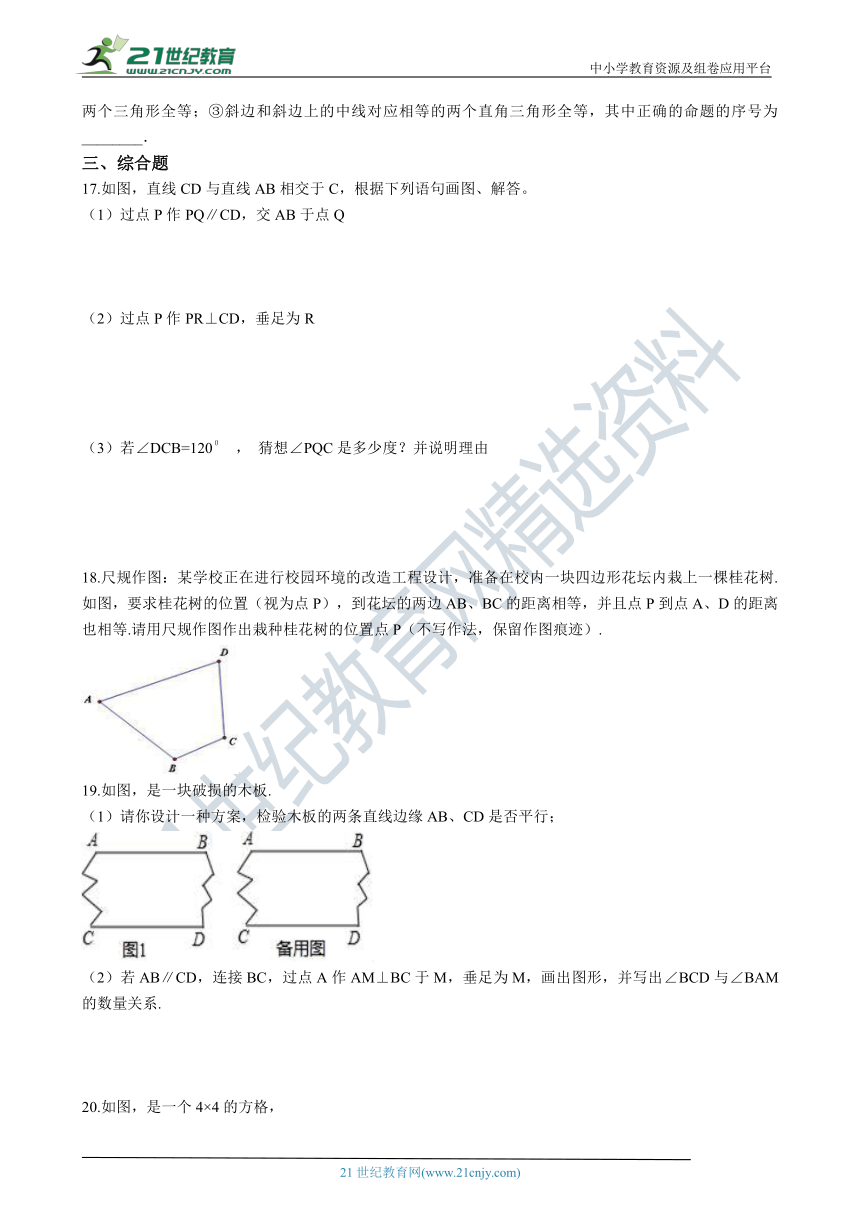

(2)若AB∥CD,连接BC,过点A作AM⊥BC于M,垂足为M,画出图形,并写出∠BCD与∠BAM的数量关系. 21世纪教育网版权所有

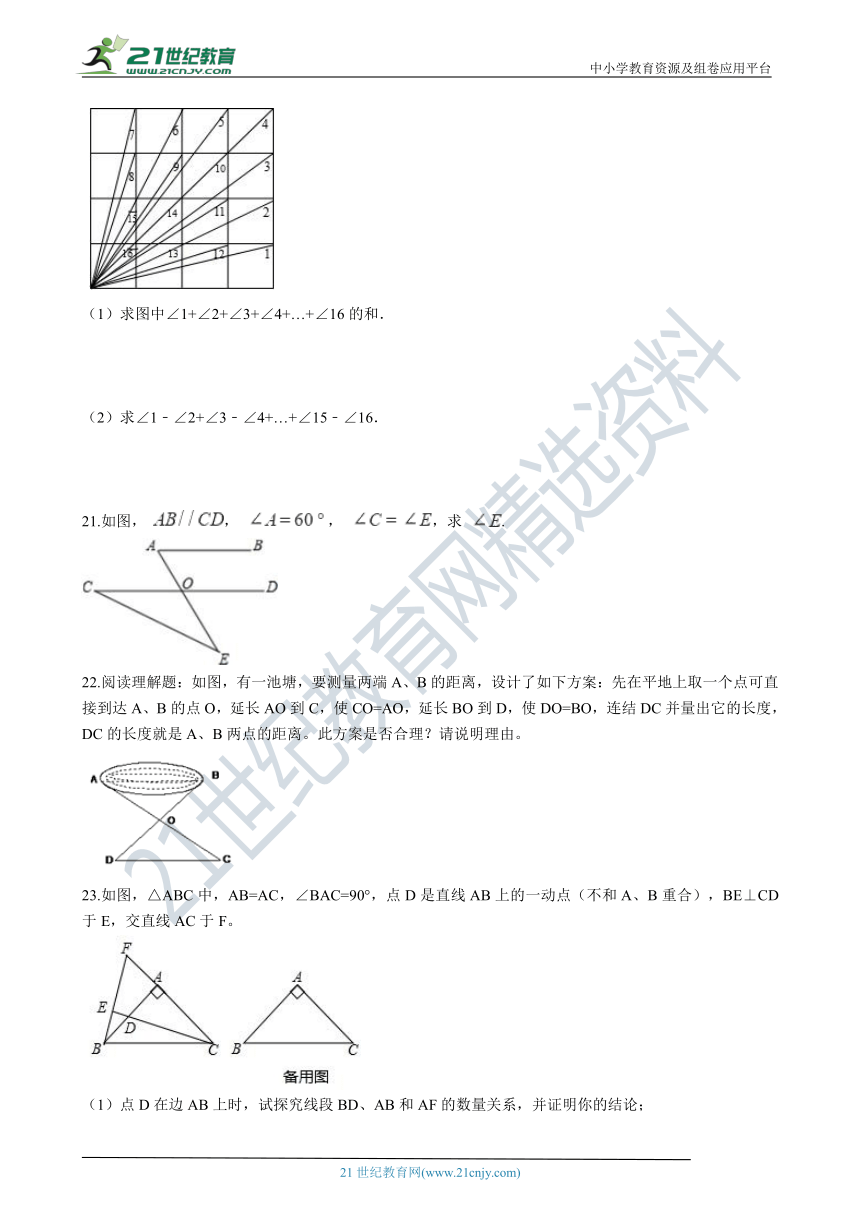

20.如图,是一个4×4的方格,

(1)求图中∠1+∠2+∠3+∠4+…+∠16的和.

(2)求∠1﹣∠2+∠3﹣∠4+…+∠15﹣∠16.

21.如图, , , ,求 .

22.阅读理解题:如图,有一池塘,要测量两端A、B的距离,设计了如下方案:先在平地上取一个点可直接到达A、B的点O,延长AO到C,使CO=AO,延长BO到D,使DO=BO,连结DC并量出它的长度,DC的长度就是A、B两点的距离。此方案是否合理?请说明理由。 21*cnjy*com

23.如图,△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,点D是直线AB上的一动点(不和A、B重合),BE⊥CD于E,交直线AC于F。 【出处:21教育名师】

(1)点D在边AB上时,试探究线段BD、AB和AF的数量关系,并证明你的结论;

(2)点D在AB的延长线或反向延长线上时,(1)中的结论是否成立?若不成立,请写出正确结论并证明。 【版权所有:21教育】

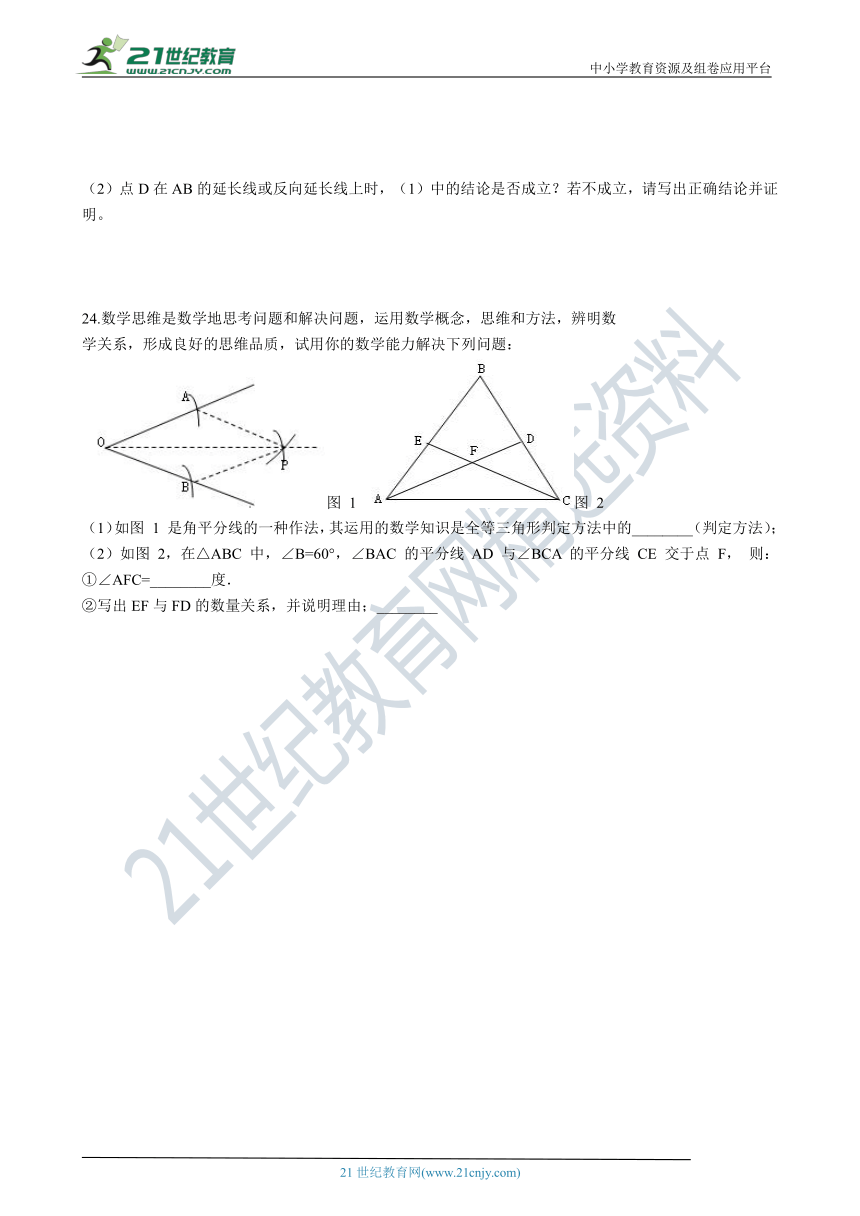

24.数学思维是数学地思考问题和解决问题,运用数学概念,思维和方法,辨明数

学关系,形成良好的思维品质,试用你的数学能力解决下列问题:

图 1 图 2

(1)如图 1 是角平分线的一种作法,其运用的数学知识是全等三角形判定方法中的________(判定方法);

(2)如图 2,在△ABC 中,∠B=60°,∠BAC 的平分线 AD 与∠BCA 的平分线 CE 交于点 F, 则:

①∠AFC=________度.

②写出EF与FD的数量关系,并说明理由;________

答案解析部分

一、单选题

1. B

解析:A、两个图形相似,错误;

B、两个图形全等,正确;

C、两个图形相似,错误;

D、两个图形不全等,错误;

故答案为:B.

【分析】根据两个完全重合的图形是全等形,得到结论.

2. B

解析:∵∠1=∠3,∠B=∠C,∠1+∠B+∠3=180°,

∴2∠1+∠C=180°,

∴2∠1+∠1﹣∠2=180°,

∴3∠1﹣∠2=180°.

故答案为:B. 【分析】根据三角形的内角和定理得出∠1+∠B+∠3=180°,又∠1=∠3,∠B=∠C,故2∠1+∠C=180°,根据三角形的一个外角等于与之不相邻的两个内角的和得出∠C=∠1﹣∠2,将∠C=∠1﹣∠2代入2∠1+∠C=180°即可求出 ∠1与∠2之间的关系 。21*cnjy*com

3. D

解析:A、全等三角形是指形状相同、大小相等的两个三角形,不符合题意;

B、全等三角形的面积相等,但是面积相等的两个三角形不一定全等,不符合题意;

C、边长相等的两个等边三角形是全等三角形,不符合题意;

D、全等三角形是指两个能完全重合的三角形,符合题意.

故答案为:D

【分析】根据全等三角形的定义能够完全重合的两个三角形是全等三角形即可判断。

4. C

解析:

∵BD是△ABC的角平分线,AE⊥BD,

∴∠ABD=∠EBD= ∠ABC= ,∠AFB=∠EFB=90°,

∴∠BAF=∠BEF=90°-17.5°,

∴AB=BE,

∴AF=EF,

∴AD=ED,

∴∠DAF=∠DEF,

∵∠BAC=180°-∠ABC-∠C=95°,

∴∠BED=∠BAD=95°,

∴∠CDE=95°-50°=45°,

故答案为:C. 【分析】先根据角平分线的定义和三角形内角和定理求出∠BAF=∠BEF=90°-17.5°,从而得AB=BE,AF=EF,继而利用线段的垂直平分线的判定和性质可得AD=ED,根据等边对等角得∠DAF=∠DEF;然后再利用三角形内角和定理求出∠BAC=95°,则得∠BED=∠BAD=95°,继而得∠CDE=45°.

5. B

解析:根据三角形的三边关系,得

a+b-c>0,b -a -c <0.

∴原式= a+b-c ?(a +c?b)= .故答案为:择B项. 【分析】由三角形三边关系定理可得a+b>c,变形可得a+b-c>0,b -a -c <0,再根据绝对值的非负性即可去绝对值求解。21·世纪*教育网

6. D

解析:全等三角形对应边相等,对应角相等,由图可知,角α是a边和c边的夹角,其在左图对应的角是度数为50°的角,即α=50°。 故答案为:D

【分析】观察图形,利用全等三角形的性质:对应角相等,注意找对应边所对的角是对应角。

7. D

解析: A. 三边分别相等的两个三角形全等(SSS);B. 两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等(SAS);C. 两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等(ASA);D、两边及其中一边的对角对应相等的两个三角形全等(SSA),原答案错误,有两边及夹角的是SAS;

故答案为:D.

【分析】三角形全等的判定方法有:SSS;SAS;ASA;AAS.据此作出判断即可.

8. C

解析:∵ ∠ BAC+∠B+∠C=180° ∴∠BAC=180°-∠B-∠C=180°-50°-30°=100° 由作图可知:MN是线段AC的垂直平分线 ∴AD=CD ∴∠DAC=∠C=30° ∴∠BAD=∠BAC-∠DAC=100°-30°=70°. 故答案为:C. 【分析】先根据三角形内角和定理求得∠BAC的度数,再根据线段的垂直平分线的性质得AD=CD,继而求得∠DAC的度数,即可求得∠BAD的度数。

9. A

解析:解:如图,在△D′O′C′与△DOC中,

∴△D′O′C′≌△DOC(SSS),

∴∠D′O′C′=∠DOC。

故答案为:A.

【分析】根据作图过程可知OD=O'D',OC=O'C',CD=C'D',从而利用SSS判断出△D′O′C′≌△DOC,根据全等三角形对应角相等得出∠D′O′C′=∠DOC。

10. A

解析:∵△ABC和△CDE是正三角形,

∴AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠DCE=60°,

∵∠ACD=∠ACB+∠BCD,∠BCE=∠DCE+∠BCD,

∴∠ACD=∠BCE,

∴△ADC≌△BEC(SAS),故①正确,

∴AD=BE,故②正确;

∵△ADC≌△BEC,

∴∠ADC=∠BEC,

∴∠AOB=∠DAE+∠AEO=∠DAE+∠ADC=∠DCE=60°,故③正确;

∵CD=CE,∠DCP=∠ECQ=60°,∠ADC=∠BEC,

∴△CDP≌△CEQ(ASA).

∴CP=CQ,

∴∠CPQ=∠CQP=60°,

∴△CPQ是等边三角形,故④正确;

故答案为:A.

【分析】由正△ABC和正△CDE可得∠ACD=∠BCE,根据“边角边”可证△ADC≌△BEC,再由全等三角形对应边相等可得AD=BE,故①②正确。由△ADC≌△BEC可得∠ADC=∠BEC,再利用三角形的一个外角等于和它不相邻的两个外角的和可得∠AOB=60°,故③正确。由“角边角”可证△CDP≌△CEQ,可得CP=CQ,根据平角的性质可得∠BCD=60°,可证△CPQ是等边三角形,故④正确.

二、填空题

11.∠1=70°,∠2=20°(答案不唯一)

解析:当∠1=70°,∠2=20°时,∠1+∠2=90°,但∠1≠∠2, 所以∠1=70°,∠2=20°可以说明它是假命题. 故答案为:∠1=70°,∠2=20°(答案不唯一). 【分析】说明某命题为假命题,可举反例,但反例要满足命题的条件,不符合结论.

12. 平行

解析:根据题意可得两直线平行,内错角相等, ∴内错角的两个平分角相等 ∴角平分线平行。 【分析】根据直线平行的判定和性质以及角平分线的性质即可进行证明。

13. ②③④

解析:解:①若 ,则 ,故①错误;

②两直线平行,同位角相等,正确;

③对顶角相等,正确;

④内错角相等,两直线平行,正确.

故答案为:②③④.

【分析】 ① 互为相反数的两个数的绝对值相等,所以选项不符合题意; ②③④ 均正确,是真命题。

14. 35°

解析:如图: 可得出∠3=∠A+∠1=55°, 又∵l1∥l2 , ∴∠3=∠4(同位角相等) ∠EFC=90°-55°=35°, ∴∠2=35°. 【分析】根据三角形的外角性质和同位角的性质,可得出角的度数。

15. 3

解析:根据题意可知,三角形ABC全等于三角形DEF ∴AB=DE ∴AD+BD=BE+BD ∴BE=3。 【分析】根据平移的性质可知两个三角形全等,由全等三角形的性质得到BE的长度即可。

16. ①②

解析: ① 底边和顶角对应相等的两个等腰三角形全等;正确;

② 两边及其中一边上的中线对应相等的两个三角形全等;正确;

③ 斜边和斜边上的中线对应相等的两个直角三角形全等;错误;

故答案为: ①② . 【分析】判断三角形全等的条件:三边对应相等的三角形是全等三角形 两边及其夹角对应相等的三角形是全等三角形 两角及其夹边对应相等的三角形是全等三角形 两角及其一角的对边对应相等的三角形是全等三角形 在直角三角形中,斜边和一直角边相等的是全等三角形 ?【来源:21·世纪·教育·网】

三、综合题

17. 解析:(1)解:如图所示:

(2)解:如图所示:

(3)解:如图所示:

∠PQC=60°

理由是: 因为PQ∥CD

所以∠DCB+∠PQC=180°

又因为∠DCB=120°

所以 ∠PQC=180°-120°=60°

(注:用其它解法正确的均给予相应的分值)

【分析】(1)过点P作∠PQA=∠DCA,即得 PQ∥CD. (2)过点P作∠PRD=90°即得. (3)根据两直线平行,同旁内角互补即可求出∠PQC的度数.2-1-c-n-j-y

18. 解析:(1)①分别以A、D为圆心,以大于 AD为半径画圆,两圆相交于E、F两点;

②连接EF,则EF即为线段AD的垂直平分线.

( 2 )①以B为圆心,以大于任意长为半径画圆,分别交AB、BC为G、H;

②分别以G、H为圆心,以大于 GH为半径画圆,两圆相交于点I,连接BI,则BI即为∠ABC的平分线.

③BI与EF相交于点P,则点P即为所求点.

【分析】根据角平分线上的点到角两边的距离相等,由点P 到花坛的两边AB、BC的距离相等 可知点P应该在∠ABC的角平分线上;根据线段垂直平分线上的点到线段两个端点的距离相等,由点P到点A、D的距离也相等可知点P应该在线段AD的垂直平分线上;从而利用尺规作图,作出∠ABC的角平分线及线段AD的垂直平分线,其交点即可所求的点P的位置。

19. (1)解:根据同位角相等,两直线平行,可以画一条直线截线段 AB 与CD,测量一对同位角,如果相等,则 AB∥CD,反之,则不平行. (2)解:如图所示:

∵AB∥CD,

∴∠BCD=∠ABC,

∵AM⊥BC,

∴∠ABC+∠BAM=90°, 则∠BCD+∠BAM=90°.

【分析】(1)由平行线的判定即可求解; (2)由平行线的性质可得 ∠BCD=∠ABC, 由垂线的定义可得∠AMB=90°,于是由三角形内角和定理可得∠ABC+∠BAM=90°,用等量代换即可求解。

20. 解析:(1)解:观察图形可知:∠1所在的三角形与∠7所在的三角形全等,∠1与∠7的余角相等,也就是∠1与∠7互余,同理:∠2与∠6互余,∠3与∠5互余,∠8与∠12互余,∠9与∠11互余,∠13与∠15互余,又∠4=∠10=∠14=∠16=45°,

∴∠1+∠7=90°、∠2+∠6=90°、∠3+∠5=90°、∠8+∠12=90°、∠9+∠11=90°、∠13+∠15=90°、∠4=∠10=∠14=∠16=45°,

∴∠1+∠2+∠3+…+∠9=90°×6+45°×4=720°. (2)解:∠1﹣∠2+∠3﹣∠4+…+∠15﹣∠16

=(∠1+∠3+…+∠15)﹣(∠2+∠4+…+∠16)

=(∠1+∠7)+(∠3+∠5)+(∠9+∠11)+(∠13+∠15)﹣(∠2+∠6)﹣(∠8+∠12)﹣∠4﹣∠10﹣∠14﹣∠16

=90°×4﹣90°×2﹣45°×4

=0.

【分析】由网格图的特征用边角边可得 ∠1所在的三角形与∠7所在的三角形全等,则∠1与∠7的余角相等,即∠1+∠7= 90°、 同理可得其余的角两两互余,所以 ∠1+∠2+∠3+∠4+…+∠16的和 =8X 90° 即可求解。

21. 解析:∵AB∥CD,∠A=60°,

∴∠DOE=∠A=60°,

又∵∠C=∠E,∠DOE=∠C+∠E,

∴∠E= ∠DOE=30°

【分析】根据二直线平行,内错角相等得出 ∠DOE=∠A=60°, 然后根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和即可得出 ∠DOE=∠C+∠E, 又 ∠C=∠E, 从而代入即可算出答案。

22. 解析:在△OAB和△OCD中

?

∴△OAB≌△OCD(SAS);

∴AB=CD(全等三角形的对应边相等).

【分析】利用SAS判断出 △OAB≌△OCD ,根据全等三角形对应边相等得出 AB=CD 。

23. (1)∵BE⊥CD,∴∠BED=90°, ∴∠BDE+∠ABF=90°, 又∠ACD+∠ADC=90°, ∠BDE=∠ADC, ∴∠ABF=∠ADC, 又在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°?, ∴∠BAC=∠BAF, ∴△ABF≌△ACD, ∴AF=AD, ∴AB=AD+BD=AF+BD. (2)(1)中的结论不成立。

点D在AB的延长线上时,AB=AF-BD;点D在AB的反向延长线上时,AB=BD-AF。 理由如下: ①当点D在AB的延长线上时,如图2。 同理可得:FA=DA。 则AB=AD-BD=AF-BD。 ②点D在AB的反向延长线上时,如图3。 同理可得:FA=DA。 则AB=BD-AD=BD-AF。

【分析】(1)通过等角的余角相等,可证明∠ABF=∠ADC,再根据“AAS”定理即可证明△ABF≌△ACD,从而得到AF=AD,即可得证; (2)画出图形后,同(1)中证明方法,可得到FA=DA,即可得出结论。

24. 解析:(1)SSS(2)120;解:如图,在AC上截取AG=AE,连结FG, ∵∠B=60°, ∴∠BAC+∠BCA=120°, 又∵AD平分∠BAC,CE平分∠BCA, ∴∠1=∠2=∠BAC,∠3=∠4=∠BCA, ∴∠2+∠3=∠BCA+∠BAC, = (∠BCA+∠BAC), =×120°, =60°, ∴∠AFE=∠2+∠3=60°, 在△AFE和△AFG中, , ∴△AFE≌△AFG(SAS), ∴FE=FG,∠AFE=∠AFG=60°, 由①知∠AFC=120°, ∴∠CFG=60°, 又∵∠DFC=∠AFE=60°, 在△CFD和△CFG中, , ∴△CFD≌△CFG(ASA), ∴FD=FG, ∴FE=FD. 2·1·c·n·j·y

解析:(1)在△OAP和△OBP中, ∵, ∴△OAP≌△OBP(SSS), ∴∠AOP=∠BOP, ∴OP平分∠AOB. 故答案为:SSS. (2)①∵∠B=60°, ∴∠BAC+∠BCA=120°, 又∵AD平分∠BAC,CE平分∠BCA, ∴∠EAF=∠CAF=∠BAC,∠DCF=∠ACF=∠BCA, ∴∠CAF+∠ACF=∠BCA+∠BAC, =(∠BCA+∠BAC), =×120°, =60°, ∴∠AFC=180°-(∠BCA+∠BAC), =180°-60°, =120°. 故答案为120°. 【分析】(1)根据全等三角形的判定SSS即可得出答案. (2)①由三角形内角和定理结合已知条件得∠BAC+∠BCA=120°,根据角平分线定义得∠CAF+∠ACF=60°,再由三角形内角和定理即可得出答案. ②在AC上截取AG=AE,连结FG,由①知∠2+∠3=60°,∠AFC=120°,由三角形外角性质得∠AFE=∠2+∠3=60°,根据全等三角形判定SAS得△AFE≌△AFG,由全等三角形性质得FE=FG,∠AFE=∠AFG=60°,根据全等三角形判定ASA得△CFD≌△CFG,由全等三角形性质得FD=FG,等量代换即可得证.

一、单选题

1.下列图形是全等图形的是( ???)

A.???????????????B.???????????????C.???????????????D.?

2.如图,∠B=∠C,∠1=∠3,则∠1与∠2之间的关系是( ???)

A.?∠1=2∠2??????????????????B.?3∠1﹣∠2=180°??????????????????C.?∠1+3∠2=180°??????????????????D.?2∠1+∠2=180°

3.下列说法正确的是( ???)

A.?全等三角形是指形状相同的两个三角形???????????????B.?全等三角形是指面积相等的两个三角形 C.?两个等边三角形是全等三角形??????????????????????????? ??D.?全等三角形是指两个能完全重合的三角形

4.如图, BD 是△ABC 的角平分线, AE⊥ BD? ,垂足为 F .若∠ABC=35°,∠ C=50°,则∠CDE 的度数为(????? ) 21·cn·jy·com

A.?35°???????????????????????????????????????B.?40°???????????????????????????????????????C.?45°???????????????????????????????????????D.?50°

5.已知 是 的三边长,化简 的值是(?? )

A.????????????????????????????????B.????????????????????????????????C.????????????????????????????????D.?

6.已知下图中的两个三角形全等,则∠α度数是(? )

A.?72°???????????????????????????????????????B.?60°???????????????????????????????????????C.?58°???????????????????????????????????????D.?50°

7.下列有关三角形全等的判定,错误的是(??? )

A.?三边分别相等的两个三角形全等(SSS) B.?两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等(SAS) C.?两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等(ASA) D.?两边及其中一边的对角对应相等的两个三角形全等(SSA)www-2-1-cnjy-com

8.如图,在△ABC中,∠B=50°,∠C=30°,分别以点A和点C为圆心,大于 AC的长为半径画弧,两弧相交于点M,N,作直线MN交BC于点D,连接AD,则∠BAD的度数为(??? )

A.?50°???????????????????????????????????????B.?60°???????????????????????????????????????C.?70°???????????????????????????????????????D.?80°

9.用直尺和圆规作一个角等于已知角的示意图如图,则说明∠D′O′C′=∠DOC的依据是( )

A.?SSS?????????????????????????????????????B.?SAS?????????????????????????????????????C.?ASA?????????????????????????????????????D.?AAS

10.如图所示,C为线段AE上一动点(不与点A,E重合),在AE同侧分别作正△ABC和正△CDE,AD与BE交于点O,AD与BC交于点P,BE与CD交于点Q,连接PQ.以下四个结论:①△ACD≌△BCE;②AD=BE;③∠AOB=60°;④△CPQ是等边三角形. www.21-cn-jy.com

其中正确的是(?? )

A.?①②③④???????????????????????????????B.?②③④???????????????????????????????C.?①③④???????????????????????????????D.?①②③

二、填空题

11.对于命题“如果∠1+∠2=90°,那么∠1=∠2”,能说明它是假命题的反例是________________________.

12.两条平行线被第三条直线所截,一对内错角的角平分线的位置关系是________________.

13.下列命题中:

①若 ,则 ;②两直线平行,同位角相等;③对顶角相等;④内错角相等,两直线平行.是真命题的是________.(填写所有真命题的序号)【来源:21cnj*y.co*m】

14.已知:直线l1∥l2 , 一块含30°角的直角三角板如图所示放置,∠1=25°,则∠2等于________?.

15.如图,△ABC沿直线AB向下平移可以得到△DEF,如果AB=8,BD=5,那么BE等于________。

16.下面三个命题:①底边和顶角对应相等的两个等腰三角形全等;②两边及其中一边上的中线对应相等的两个三角形全等;③斜边和斜边上的中线对应相等的两个直角三角形全等,其中正确的命题的序号为________. 21教育网

三、综合题

17.如图,直线CD与直线AB相交于C,根据下列语句画图、解答。

(1)过点P作PQ∥CD,交AB于点Q

(2)过点P作PR⊥CD,垂足为R

(3)若∠DCB=1200 , 猜想∠PQC是多少度?并说明理由

18.尺规作图:某学校正在进行校园环境的改造工程设计,准备在校内一块四边形花坛内栽上一棵桂花树.如图,要求桂花树的位置(视为点P),到花坛的两边AB、BC的距离相等,并且点P到点A、D的距离也相等.请用尺规作图作出栽种桂花树的位置点P(不写作法,保留作图痕迹). 21cnjy.com

19.如图,是一块破损的木板.

(1)请你设计一种方案,检验木板的两条直线边缘AB、CD是否平行;

(2)若AB∥CD,连接BC,过点A作AM⊥BC于M,垂足为M,画出图形,并写出∠BCD与∠BAM的数量关系. 21世纪教育网版权所有

20.如图,是一个4×4的方格,

(1)求图中∠1+∠2+∠3+∠4+…+∠16的和.

(2)求∠1﹣∠2+∠3﹣∠4+…+∠15﹣∠16.

21.如图, , , ,求 .

22.阅读理解题:如图,有一池塘,要测量两端A、B的距离,设计了如下方案:先在平地上取一个点可直接到达A、B的点O,延长AO到C,使CO=AO,延长BO到D,使DO=BO,连结DC并量出它的长度,DC的长度就是A、B两点的距离。此方案是否合理?请说明理由。 21*cnjy*com

23.如图,△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,点D是直线AB上的一动点(不和A、B重合),BE⊥CD于E,交直线AC于F。 【出处:21教育名师】

(1)点D在边AB上时,试探究线段BD、AB和AF的数量关系,并证明你的结论;

(2)点D在AB的延长线或反向延长线上时,(1)中的结论是否成立?若不成立,请写出正确结论并证明。 【版权所有:21教育】

24.数学思维是数学地思考问题和解决问题,运用数学概念,思维和方法,辨明数

学关系,形成良好的思维品质,试用你的数学能力解决下列问题:

图 1 图 2

(1)如图 1 是角平分线的一种作法,其运用的数学知识是全等三角形判定方法中的________(判定方法);

(2)如图 2,在△ABC 中,∠B=60°,∠BAC 的平分线 AD 与∠BCA 的平分线 CE 交于点 F, 则:

①∠AFC=________度.

②写出EF与FD的数量关系,并说明理由;________

答案解析部分

一、单选题

1. B

解析:A、两个图形相似,错误;

B、两个图形全等,正确;

C、两个图形相似,错误;

D、两个图形不全等,错误;

故答案为:B.

【分析】根据两个完全重合的图形是全等形,得到结论.

2. B

解析:∵∠1=∠3,∠B=∠C,∠1+∠B+∠3=180°,

∴2∠1+∠C=180°,

∴2∠1+∠1﹣∠2=180°,

∴3∠1﹣∠2=180°.

故答案为:B. 【分析】根据三角形的内角和定理得出∠1+∠B+∠3=180°,又∠1=∠3,∠B=∠C,故2∠1+∠C=180°,根据三角形的一个外角等于与之不相邻的两个内角的和得出∠C=∠1﹣∠2,将∠C=∠1﹣∠2代入2∠1+∠C=180°即可求出 ∠1与∠2之间的关系 。21*cnjy*com

3. D

解析:A、全等三角形是指形状相同、大小相等的两个三角形,不符合题意;

B、全等三角形的面积相等,但是面积相等的两个三角形不一定全等,不符合题意;

C、边长相等的两个等边三角形是全等三角形,不符合题意;

D、全等三角形是指两个能完全重合的三角形,符合题意.

故答案为:D

【分析】根据全等三角形的定义能够完全重合的两个三角形是全等三角形即可判断。

4. C

解析:

∵BD是△ABC的角平分线,AE⊥BD,

∴∠ABD=∠EBD= ∠ABC= ,∠AFB=∠EFB=90°,

∴∠BAF=∠BEF=90°-17.5°,

∴AB=BE,

∴AF=EF,

∴AD=ED,

∴∠DAF=∠DEF,

∵∠BAC=180°-∠ABC-∠C=95°,

∴∠BED=∠BAD=95°,

∴∠CDE=95°-50°=45°,

故答案为:C. 【分析】先根据角平分线的定义和三角形内角和定理求出∠BAF=∠BEF=90°-17.5°,从而得AB=BE,AF=EF,继而利用线段的垂直平分线的判定和性质可得AD=ED,根据等边对等角得∠DAF=∠DEF;然后再利用三角形内角和定理求出∠BAC=95°,则得∠BED=∠BAD=95°,继而得∠CDE=45°.

5. B

解析:根据三角形的三边关系,得

a+b-c>0,b -a -c <0.

∴原式= a+b-c ?(a +c?b)= .故答案为:择B项. 【分析】由三角形三边关系定理可得a+b>c,变形可得a+b-c>0,b -a -c <0,再根据绝对值的非负性即可去绝对值求解。21·世纪*教育网

6. D

解析:全等三角形对应边相等,对应角相等,由图可知,角α是a边和c边的夹角,其在左图对应的角是度数为50°的角,即α=50°。 故答案为:D

【分析】观察图形,利用全等三角形的性质:对应角相等,注意找对应边所对的角是对应角。

7. D

解析: A. 三边分别相等的两个三角形全等(SSS);B. 两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等(SAS);C. 两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等(ASA);D、两边及其中一边的对角对应相等的两个三角形全等(SSA),原答案错误,有两边及夹角的是SAS;

故答案为:D.

【分析】三角形全等的判定方法有:SSS;SAS;ASA;AAS.据此作出判断即可.

8. C

解析:∵ ∠ BAC+∠B+∠C=180° ∴∠BAC=180°-∠B-∠C=180°-50°-30°=100° 由作图可知:MN是线段AC的垂直平分线 ∴AD=CD ∴∠DAC=∠C=30° ∴∠BAD=∠BAC-∠DAC=100°-30°=70°. 故答案为:C. 【分析】先根据三角形内角和定理求得∠BAC的度数,再根据线段的垂直平分线的性质得AD=CD,继而求得∠DAC的度数,即可求得∠BAD的度数。

9. A

解析:解:如图,在△D′O′C′与△DOC中,

∴△D′O′C′≌△DOC(SSS),

∴∠D′O′C′=∠DOC。

故答案为:A.

【分析】根据作图过程可知OD=O'D',OC=O'C',CD=C'D',从而利用SSS判断出△D′O′C′≌△DOC,根据全等三角形对应角相等得出∠D′O′C′=∠DOC。

10. A

解析:∵△ABC和△CDE是正三角形,

∴AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠DCE=60°,

∵∠ACD=∠ACB+∠BCD,∠BCE=∠DCE+∠BCD,

∴∠ACD=∠BCE,

∴△ADC≌△BEC(SAS),故①正确,

∴AD=BE,故②正确;

∵△ADC≌△BEC,

∴∠ADC=∠BEC,

∴∠AOB=∠DAE+∠AEO=∠DAE+∠ADC=∠DCE=60°,故③正确;

∵CD=CE,∠DCP=∠ECQ=60°,∠ADC=∠BEC,

∴△CDP≌△CEQ(ASA).

∴CP=CQ,

∴∠CPQ=∠CQP=60°,

∴△CPQ是等边三角形,故④正确;

故答案为:A.

【分析】由正△ABC和正△CDE可得∠ACD=∠BCE,根据“边角边”可证△ADC≌△BEC,再由全等三角形对应边相等可得AD=BE,故①②正确。由△ADC≌△BEC可得∠ADC=∠BEC,再利用三角形的一个外角等于和它不相邻的两个外角的和可得∠AOB=60°,故③正确。由“角边角”可证△CDP≌△CEQ,可得CP=CQ,根据平角的性质可得∠BCD=60°,可证△CPQ是等边三角形,故④正确.

二、填空题

11.∠1=70°,∠2=20°(答案不唯一)

解析:当∠1=70°,∠2=20°时,∠1+∠2=90°,但∠1≠∠2, 所以∠1=70°,∠2=20°可以说明它是假命题. 故答案为:∠1=70°,∠2=20°(答案不唯一). 【分析】说明某命题为假命题,可举反例,但反例要满足命题的条件,不符合结论.

12. 平行

解析:根据题意可得两直线平行,内错角相等, ∴内错角的两个平分角相等 ∴角平分线平行。 【分析】根据直线平行的判定和性质以及角平分线的性质即可进行证明。

13. ②③④

解析:解:①若 ,则 ,故①错误;

②两直线平行,同位角相等,正确;

③对顶角相等,正确;

④内错角相等,两直线平行,正确.

故答案为:②③④.

【分析】 ① 互为相反数的两个数的绝对值相等,所以选项不符合题意; ②③④ 均正确,是真命题。

14. 35°

解析:如图: 可得出∠3=∠A+∠1=55°, 又∵l1∥l2 , ∴∠3=∠4(同位角相等) ∠EFC=90°-55°=35°, ∴∠2=35°. 【分析】根据三角形的外角性质和同位角的性质,可得出角的度数。

15. 3

解析:根据题意可知,三角形ABC全等于三角形DEF ∴AB=DE ∴AD+BD=BE+BD ∴BE=3。 【分析】根据平移的性质可知两个三角形全等,由全等三角形的性质得到BE的长度即可。

16. ①②

解析: ① 底边和顶角对应相等的两个等腰三角形全等;正确;

② 两边及其中一边上的中线对应相等的两个三角形全等;正确;

③ 斜边和斜边上的中线对应相等的两个直角三角形全等;错误;

故答案为: ①② . 【分析】判断三角形全等的条件:三边对应相等的三角形是全等三角形 两边及其夹角对应相等的三角形是全等三角形 两角及其夹边对应相等的三角形是全等三角形 两角及其一角的对边对应相等的三角形是全等三角形 在直角三角形中,斜边和一直角边相等的是全等三角形 ?【来源:21·世纪·教育·网】

三、综合题

17. 解析:(1)解:如图所示:

(2)解:如图所示:

(3)解:如图所示:

∠PQC=60°

理由是: 因为PQ∥CD

所以∠DCB+∠PQC=180°

又因为∠DCB=120°

所以 ∠PQC=180°-120°=60°

(注:用其它解法正确的均给予相应的分值)

【分析】(1)过点P作∠PQA=∠DCA,即得 PQ∥CD. (2)过点P作∠PRD=90°即得. (3)根据两直线平行,同旁内角互补即可求出∠PQC的度数.2-1-c-n-j-y

18. 解析:(1)①分别以A、D为圆心,以大于 AD为半径画圆,两圆相交于E、F两点;

②连接EF,则EF即为线段AD的垂直平分线.

( 2 )①以B为圆心,以大于任意长为半径画圆,分别交AB、BC为G、H;

②分别以G、H为圆心,以大于 GH为半径画圆,两圆相交于点I,连接BI,则BI即为∠ABC的平分线.

③BI与EF相交于点P,则点P即为所求点.

【分析】根据角平分线上的点到角两边的距离相等,由点P 到花坛的两边AB、BC的距离相等 可知点P应该在∠ABC的角平分线上;根据线段垂直平分线上的点到线段两个端点的距离相等,由点P到点A、D的距离也相等可知点P应该在线段AD的垂直平分线上;从而利用尺规作图,作出∠ABC的角平分线及线段AD的垂直平分线,其交点即可所求的点P的位置。

19. (1)解:根据同位角相等,两直线平行,可以画一条直线截线段 AB 与CD,测量一对同位角,如果相等,则 AB∥CD,反之,则不平行. (2)解:如图所示:

∵AB∥CD,

∴∠BCD=∠ABC,

∵AM⊥BC,

∴∠ABC+∠BAM=90°, 则∠BCD+∠BAM=90°.

【分析】(1)由平行线的判定即可求解; (2)由平行线的性质可得 ∠BCD=∠ABC, 由垂线的定义可得∠AMB=90°,于是由三角形内角和定理可得∠ABC+∠BAM=90°,用等量代换即可求解。

20. 解析:(1)解:观察图形可知:∠1所在的三角形与∠7所在的三角形全等,∠1与∠7的余角相等,也就是∠1与∠7互余,同理:∠2与∠6互余,∠3与∠5互余,∠8与∠12互余,∠9与∠11互余,∠13与∠15互余,又∠4=∠10=∠14=∠16=45°,

∴∠1+∠7=90°、∠2+∠6=90°、∠3+∠5=90°、∠8+∠12=90°、∠9+∠11=90°、∠13+∠15=90°、∠4=∠10=∠14=∠16=45°,

∴∠1+∠2+∠3+…+∠9=90°×6+45°×4=720°. (2)解:∠1﹣∠2+∠3﹣∠4+…+∠15﹣∠16

=(∠1+∠3+…+∠15)﹣(∠2+∠4+…+∠16)

=(∠1+∠7)+(∠3+∠5)+(∠9+∠11)+(∠13+∠15)﹣(∠2+∠6)﹣(∠8+∠12)﹣∠4﹣∠10﹣∠14﹣∠16

=90°×4﹣90°×2﹣45°×4

=0.

【分析】由网格图的特征用边角边可得 ∠1所在的三角形与∠7所在的三角形全等,则∠1与∠7的余角相等,即∠1+∠7= 90°、 同理可得其余的角两两互余,所以 ∠1+∠2+∠3+∠4+…+∠16的和 =8X 90° 即可求解。

21. 解析:∵AB∥CD,∠A=60°,

∴∠DOE=∠A=60°,

又∵∠C=∠E,∠DOE=∠C+∠E,

∴∠E= ∠DOE=30°

【分析】根据二直线平行,内错角相等得出 ∠DOE=∠A=60°, 然后根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和即可得出 ∠DOE=∠C+∠E, 又 ∠C=∠E, 从而代入即可算出答案。

22. 解析:在△OAB和△OCD中

?

∴△OAB≌△OCD(SAS);

∴AB=CD(全等三角形的对应边相等).

【分析】利用SAS判断出 △OAB≌△OCD ,根据全等三角形对应边相等得出 AB=CD 。

23. (1)∵BE⊥CD,∴∠BED=90°, ∴∠BDE+∠ABF=90°, 又∠ACD+∠ADC=90°, ∠BDE=∠ADC, ∴∠ABF=∠ADC, 又在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°?, ∴∠BAC=∠BAF, ∴△ABF≌△ACD, ∴AF=AD, ∴AB=AD+BD=AF+BD. (2)(1)中的结论不成立。

点D在AB的延长线上时,AB=AF-BD;点D在AB的反向延长线上时,AB=BD-AF。 理由如下: ①当点D在AB的延长线上时,如图2。 同理可得:FA=DA。 则AB=AD-BD=AF-BD。 ②点D在AB的反向延长线上时,如图3。 同理可得:FA=DA。 则AB=BD-AD=BD-AF。

【分析】(1)通过等角的余角相等,可证明∠ABF=∠ADC,再根据“AAS”定理即可证明△ABF≌△ACD,从而得到AF=AD,即可得证; (2)画出图形后,同(1)中证明方法,可得到FA=DA,即可得出结论。

24. 解析:(1)SSS(2)120;解:如图,在AC上截取AG=AE,连结FG, ∵∠B=60°, ∴∠BAC+∠BCA=120°, 又∵AD平分∠BAC,CE平分∠BCA, ∴∠1=∠2=∠BAC,∠3=∠4=∠BCA, ∴∠2+∠3=∠BCA+∠BAC, = (∠BCA+∠BAC), =×120°, =60°, ∴∠AFE=∠2+∠3=60°, 在△AFE和△AFG中, , ∴△AFE≌△AFG(SAS), ∴FE=FG,∠AFE=∠AFG=60°, 由①知∠AFC=120°, ∴∠CFG=60°, 又∵∠DFC=∠AFE=60°, 在△CFD和△CFG中, , ∴△CFD≌△CFG(ASA), ∴FD=FG, ∴FE=FD. 2·1·c·n·j·y

解析:(1)在△OAP和△OBP中, ∵, ∴△OAP≌△OBP(SSS), ∴∠AOP=∠BOP, ∴OP平分∠AOB. 故答案为:SSS. (2)①∵∠B=60°, ∴∠BAC+∠BCA=120°, 又∵AD平分∠BAC,CE平分∠BCA, ∴∠EAF=∠CAF=∠BAC,∠DCF=∠ACF=∠BCA, ∴∠CAF+∠ACF=∠BCA+∠BAC, =(∠BCA+∠BAC), =×120°, =60°, ∴∠AFC=180°-(∠BCA+∠BAC), =180°-60°, =120°. 故答案为120°. 【分析】(1)根据全等三角形的判定SSS即可得出答案. (2)①由三角形内角和定理结合已知条件得∠BAC+∠BCA=120°,根据角平分线定义得∠CAF+∠ACF=60°,再由三角形内角和定理即可得出答案. ②在AC上截取AG=AE,连结FG,由①知∠2+∠3=60°,∠AFC=120°,由三角形外角性质得∠AFE=∠2+∠3=60°,根据全等三角形判定SAS得△AFE≌△AFG,由全等三角形性质得FE=FG,∠AFE=∠AFG=60°,根据全等三角形判定ASA得△CFD≌△CFG,由全等三角形性质得FD=FG,等量代换即可得证.

同课章节目录

- 第1章 三角形的初步知识

- 1.1 认识三角形

- 1.2 定义与命题

- 1.3 证明

- 1.4 全等三角形

- 1.5 三角形全等的判定

- 1.6 尺规作图

- 第2章 特殊三角形

- 2.1 图形的轴对称

- 2.2 等腰三角形

- 2.3 等腰三角形的性质定理

- 2.4 等腰三角形的判定定理

- 2.5 逆命题和逆定理

- 2.6 直角三角形

- 2.7 探索勾股定理

- 2.8 直角三角形全等的判定

- 第3章 一元一次不等式

- 3.1 认识不等式

- 3.2 不等式的基本性质

- 3.3 一元一次不等式

- 3.4 一元一次不等式组

- 第4章 图形与坐标

- 4.1 探索确定位置的方法

- 4.2 平面直角坐标系

- 4.3 坐标平面内图形的轴对称和平移

- 第5章 一次函数

- 5.1 常量与变量

- 5.2 函数

- 5.3 一次函数

- 5.4 一次函数的图象

- 5.5 一次函数的简单应用